实验题目:表面等离激元共振法测液体折射率实验

预习报告与原始数据见纸质报告。

实验步骤:

1.调整分光计,实验部件安装和线路连接已经完成;

2.传感器中心调整

粗调:将微调座放到载物台上,固定好调节架后,在调节架中心放上准星,调节载物台锁紧螺钉使激光光斑至粗调对准处,不断调节平行光管光轴水平调节螺钉与微调座的两颗微调螺钉,使当游标盘转动一圈时,激光光斑一直照在该处;

细调:调节平行光管光轴高低调节螺钉,使激光光斑射在细调对准处,不断调节平行光管与微调座使当转动游标盘一圈时,激光光斑一直射在该处;

中心调节:继续调节平行光管光轴高低调节螺钉,使激光光斑射在准星顶尖处,再次调节使转动游标盘一圈时,激光光斑一直射在顶尖处。

3.测量前准备调节

中心调节完毕后,移去准星,放入敏感元件,将游标盘和刻度盘调节到合适位置;调整敏感元件使光垂直入射至半圆柱棱镜中的镀金属膜上,拧紧游标盘止动螺钉;转动刻度盘使刻度盘0o对准游标盘0o;拧紧转座与刻度盘止动螺钉,松开游标盘止动螺钉,从此刻开始刻度盘始终保持不动,将游标盘转回至刻度盘所示65o位置处锁定,测量前准备调节完毕。

4.测量读数

保持刻度盘和游标盘不动,转动望远镜支臂,观察功率计读数,记录其中的最大读数;保持刻度盘不动,移动游标盘从66o到88o,入射角没增加1o,记录功率计最大读数。

5.数据表格与数据处理

(1)数据表格自拟;

(2)画出相对光强与入射角的关系曲线图;

(3)比较不同溶液的共振角有何差异。

实验样本:

本实验采用样本为:纯净水;无水乙醇;水:乙醇=1:1的乙醇溶液。

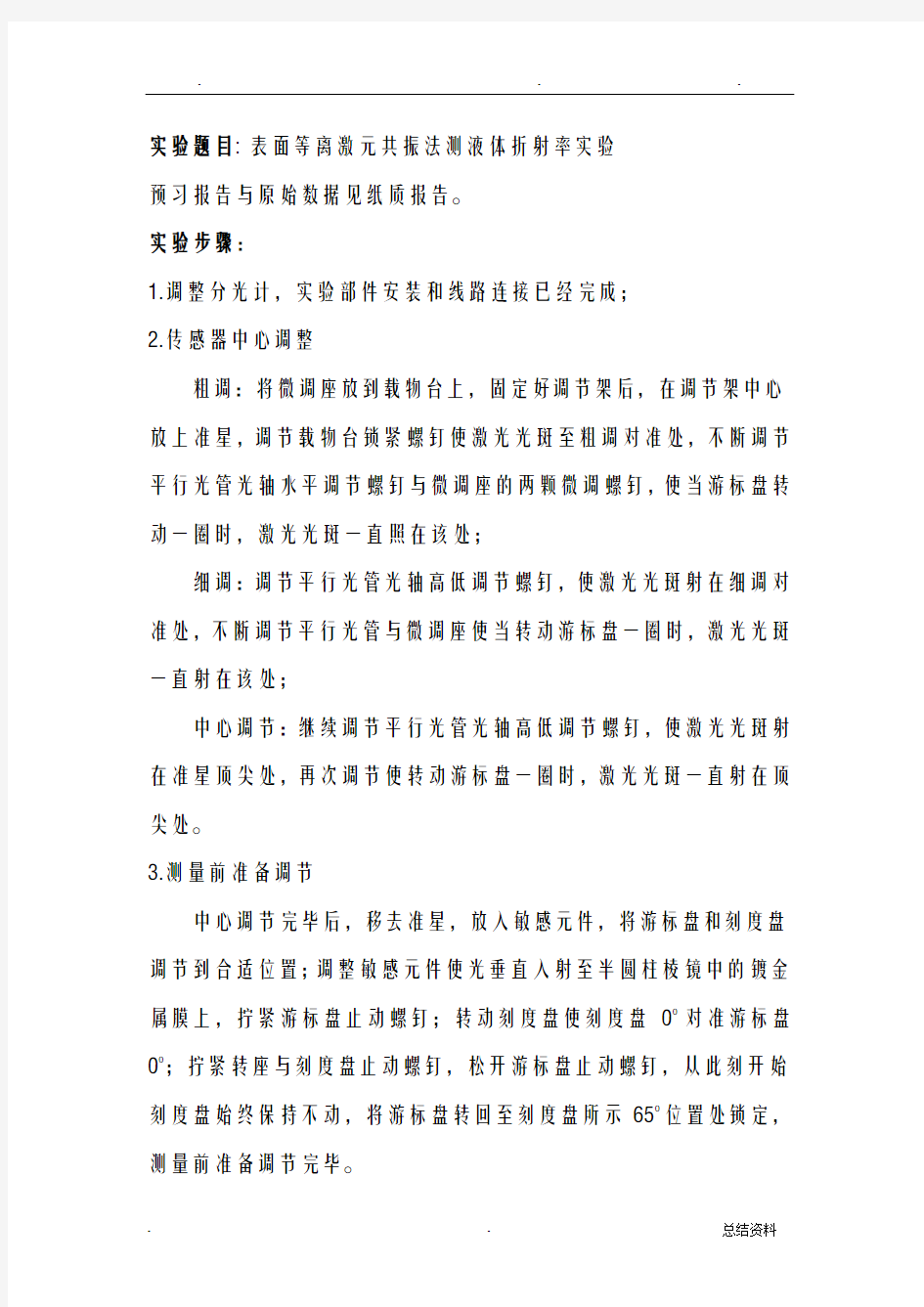

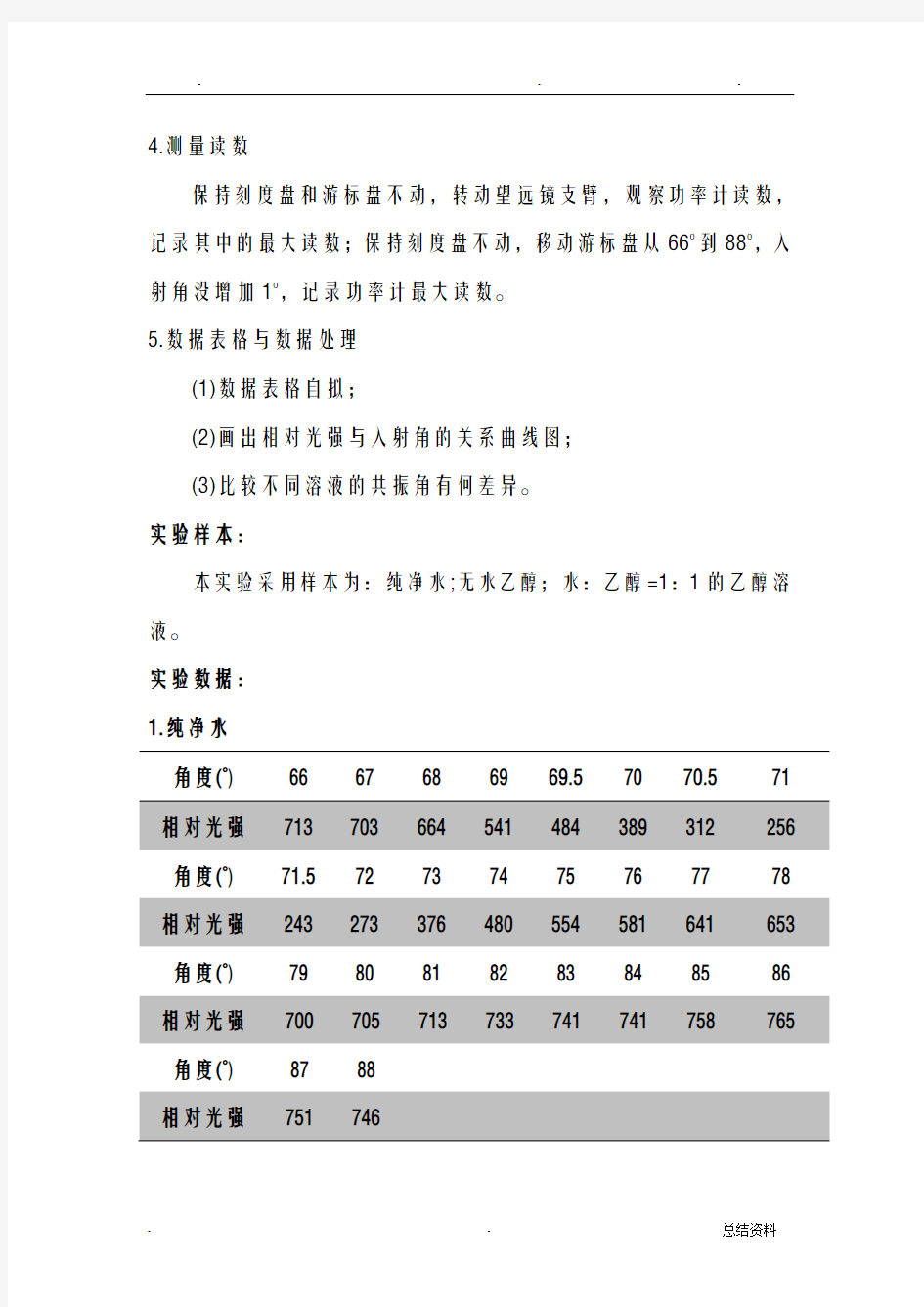

实验数据:

1.纯净水

角度(°) 66 67 68 69 69.5 70 70.5 71

角度(°) 71.5 72 73 74 75 76 77 78 相对光强243 273 376 480 554 581 641 653 角度(°) 79 80 81 82 83 84 85 86 相对光强700 705 713 733 741 741 758 765 角度(°) 87 88

2.无水乙醇

角度(°) 66 67 68 69 70 71 71.5 72

角度(°) 72.5 73 73.5 74 74.5 75 75.5 76 相对光强580 516 464 394 341 293 275 262 角度(°) 76.5 77 77.5 78 79 80 81 82 相对光强287 342 373 434 502 581 615 667 角度(°) 83 84 85 86 87 88

3.水:乙醇=1:1

角度(°) 66 67 68 69 70 71 72 72.5

角度(°) 73 73.5 74 74.5 75 75.5 76 76.5 相对光强501 454 361 315 281 260 276 316 角度(°) 77 78 79 80 81 82 83 84 相对光强362 462 523 609 629 673 701 702 角度(°) 85 86 87 88

数据处理:

1.纯净水的入射角-光强关系曲线:

由图像可知,纯净水的θsp为71.5°;

2.无水乙醇的入射角-光强关系曲线:

由图像可知,无水乙醇的θsp为76°;

3. 水:乙醇=1:1的乙醇溶液的入射角-光强关系曲线:

由图像可知,1:1乙醇溶液的θsp为75.5°;

由公式:

2

2

Re() sin

Re()

m s p sp

m s

n n

n

ε

θ

ε

=

+

根据纯净水n s=1.333, θsp=71.5°,且n p=1.516

可解得:Re(εm)=-12.703

将θsp=76°代入即可得无水乙醇的折射率为n s=1.360

将θsp=75.5°代入即可得1:1的乙醇溶液的折射率为n s=1.357 共振角的特点:水的共振角比乙醇小,随着乙醇溶液的浓度增大,乙醇溶液的的共振角也随之增大,折射率也随之增大。

误差分析:

1.在调节传感器光路的步骤中会有误差,因为游标座并不完全固定,

而且在调节过程中是依靠肉眼来鉴别是否对准,都会产生误差;

2.敏感元件并不是完全干净的,上面的污渍也会对实验产生很小的

误差;

3.在固定刻度盘转动游标盘并且转动望远镜支臂读数的时候,由于

刻度盘并没有完全锁死,所以会随着游标盘和望远镜支臂转动,虽然角度很小,但在游标盘从66°转动到88°的过程中,也会积累起来产生较大的误差;

4.每次转动游标盘1°然后读数,由于人眼的误差很难精确地对准在

整位数上,这些都会造成偶然误差;

实验心得:

这次试验是独立完成的,在实验刚开始的时候,因为对实验步骤不熟悉,造成不知道该从哪里下手的情况,因此以后要做好预习工作,做到心里有数;在校准光路时因为没有掌握好几千,导致调了好长时间才调好,这样就缩短了测量时间,导致没有时间做罗丹明溶液的折射率,以后要做到更加高效;

这个实验原理并不困难,我们理解起来也很容易,但简单的实验并不是我们的目的,我们要在实验中有自己的想法,引起自己的思考,这样才算是真正的达到了实验的目的。

图1 拍频波场在某一时刻t 的空间分布 光拍频法测量光速实验 一、实验目的 1. 掌握光拍频法测量光速的原理和实验方法,并对声光效应有一初步了解。 2. 通过测量光拍的波长和频率来确定光速。 二、原理 根据振动叠加原理,频差较小,速度相同的两列同向传播的简谐波叠加即形成拍。若有振幅相同为E 0、圆频率分别为1ω和2ω(频差 12ωωω?=-较小)的二光束: 1011120222cos()cos()E E t k x E E t k x ωφωφ=-+? ?=-+? (1) 式中112/k πλ=,222/k πλ=为波数, 1?和2?分别为两列波在坐标原点的初位相。若这两列光波的偏振方向相同,则叠加后的总场为: 1 2 1212012122cos[ ()]22cos[()](2) 22 x E E E E t c x t c ωω φφ ωωφφ--=+=-+++?-+ 上式是沿轴方向的前进波,其圆频率为12()/2ωω+,振幅为12 02cos[ ()]22 x E t c ωφφ?--+,因为振幅绝对值以频率为12/2f f f ωπ?=?=-周期性地变化,所以被称为拍频波,?f 称为光拍波频率。 实验中拍频波由光电探测器检测,光电探测器上的光电流如图1(b )和下式 []{} 2 01cos (/))i gE t x c ω?=+?-+ (3) 其中g 是光电探测器的转换常数,2f ωπ?=?,?是初相位。 如果有两路光频波,使其通过不同光程后入射同一光电探测器,则该探测器所输出的两个光拍信号的位相差??与两路光的光程差L ?之间的关系 2L f L c c ωπ????????= = (4) 当π? 2=?时,?L =Λ,恰为光拍波长,此时上式简化为 c f =??Λ (5) 可见,只要测定了Λ和f ?,即可确定光速c 。

竭诚为您提供优质文档/双击可除光速测量调制法实验报告 篇一:激光光速测量实验报告 综合物理实验实验报告 实验名称:激光光速的测定 系别专业班号实验日期20XX 年5日 姓名学号交报告日期20XX年6月1日 实验仪器: he-ne激光器及电源适配器,实验基台,透镜及反射平面镜,光接收器,示波器及函数发生器,30米卷尺及平板小车,连接电缆若干 实验简介 利用函数信号发生器,调整激光器输出为高频周期脉冲方波信号,等距改变激光传输光程并用光接收器接收反射信号,利用示波器便可以测定光速。理论基础 在自由空间内光的速度是一个重要而有趣的自然常数,光源的速度与观察者的相对速度无关,且有以下规律

1.光的速度,是宇宙见任何事物速度的上限 2移动物体接近光速,遵循一套物理原则,不符合牛顿定律且超过了我们的直觉假设。 实验预备 1.准备了光接收器和红光激光器 2.在实验基台上,依次放置好激光器,透镜和光接收器,并将反射平面镜放置在另外一个平板小车上。 3.反射平面镜放置的平板小车须有10—20m活动空间。 4.调整平面镜垂直及水平,使反射光和入射光在同一水平高度。 5.使用bnc同轴线缆连接TTL与示波器通道1,使用RcA-bnc线缆连接光接收器与示波器通道2,使用3.5mm耳机线-bnc线缆连接激光器电源与函数发生器输出接口。 6.设置函数发生器为方波,频率设置-3mhZ,调节函数发生器的直流输出和偏移,直至激光器亮度始终为止。 7.调节示波器参数,调整示波器时间轴为25ns/div 实验内容 1.调整激光反射镜透镜位置和接收器,使信号最大化。 2.在示波器上,调整信号以最大限度的显(:光速测量调制法实验报告)示显示信号变化。注意测量全程不要更改示踪的水平位置。 3.记录的反射镜的位置d和示波器信号的相位差T

实验题目:表面等离激元共振法测液体折射率实验 预习报告与原始数据见纸质报告。 实验步骤: 1.调整分光计,实验部件安装和线路连接已经完成; 2.传感器中心调整 粗调:将微调座放到载物台上,固定好调节架后,在调节架中心放上准星,调节载物台锁紧螺钉使激光光斑至粗调对准处,不断调节平行光管光轴水平调节螺钉与微调座的两颗微调螺钉,使当游标盘转动一圈时,激光光斑一直照在该处; 细调:调节平行光管光轴高低调节螺钉,使激光光斑射在细调对准处,不断调节平行光管与微调座使当转动游标盘一圈时,激光光斑一直射在该处; 中心调节:继续调节平行光管光轴高低调节螺钉,使激光光斑射在准星顶尖处,再次调节使转动游标盘一圈时,激光光斑一直射在顶尖处。 3.测量前准备调节 中心调节完毕后,移去准星,放入敏感元件,将游标盘和刻度盘调节到合适位置;调整敏感元件使光垂直入射至半圆柱棱镜中的镀金属膜上,拧紧游标盘止动螺钉;转动刻度盘使刻度盘0o对准游标盘0o;拧紧转座与刻度盘止动螺钉,松开游标盘止动螺钉,从此刻开始刻度盘始终保持不动,将游标盘转回至刻度盘所示65o位置处锁定,测量前准备调节完毕。

4.测量读数 保持刻度盘和游标盘不动,转动望远镜支臂,观察功率计读数,记录其中的最大读数;保持刻度盘不动,移动游标盘从66o到88o,入射角没增加1o,记录功率计最大读数。 5.数据表格与数据处理 (1)数据表格自拟; (2)画出相对光强与入射角的关系曲线图; (3)比较不同溶液的共振角有何差异。 实验样本: 本实验采用样本为:纯净水;无水乙醇;水:乙醇=1:1的乙醇溶液。 实验数据: 1.纯净水 角度(°)666768697071 角度(°)72737475767778相对光强243273376480554581641653角度(°)7980818283848586相对光强700705713733741741758765角度(°)8788

中和反应反应热的测定 定义:在稀溶液中,酸和碱发生中和反应,生成1mol水时的反应热,叫中和热。 一、实验目的 测定强酸与强碱反应的反应热。(热效应) 二、实验用品 大烧杯(500 mL)、小烧杯(100 mL)、温度计、量筒(50mL)两个、泡沫塑料或纸条、泡沫塑料板或纸条、泡沫塑料板或硬纸板(中心有两个小孔)、环形玻璃搅拌棒。 0.50 mol/L 盐酸、0.55 mol/L NaOH溶液。 三、实验步骤 1.在大烧杯底垫泡沫塑料(或纸条),使放入的小烧杯杯口与大烧杯杯 口相平。然后再在大、小烧杯之间填满碎泡沫塑料(或纸条),大烧杯上用泡 沫塑料板(或硬纸板)作盖板,在板中间开两个小孔,正好使温度计和环形玻 璃搅拌棒通过,以达到保温、隔热、减少实验过程中热量损失的目的,如图 所示。该实验也可在保温杯中进行。 2.用一个量筒量取50mL0.50mol/L盐酸,倒入小烧杯中,并用温度计 测量盐酸的温度,记入下表。然后把温度计上的酸用水冲洗干净。 3.用另一个量筒量取50mL 0.55 mol/L NaOH溶液,并用温度计测量NaOH溶液的温度,记入下表。 4.把温度计和环形玻璃搅拌棒放入小烧杯的盐酸中,并把量筒中的NaOH溶液一次(防止造成热量损失)倒入小烧杯(注意不要洒到外面)。用环形玻璃搅拌棒轻轻搅动溶液,并准确读取混合溶液的最高温度,记为终止温度,记入表格中。 5.重复实验步骤2~4三次 6.根据实验数据计算中和热。 四、实验数据处理 1、三次测量所得数据的平均值,作计算依据。 3、计算反应热 Q =mcΔt Q:中和反应放出的热量m:反应混合液的质量c:反应混合液的比热容Δt:反应前后溶液温度的差值Q=(V酸ρ酸+V碱ρ碱)·c·(t2-t1) V酸=V碱=50 mL ρ酸=ρ碱=1 g/cm3 c=4.18 J/(g·℃) Q=0.418(t2-t1)kJ 生成1molH2O时的反应热为:△H=-0.418(t2-t1)/0.025=50.4 kJ/mol c酸=0.50 mol/L c碱=0.55 mol/L

激光脉冲测距

1 目录 一工作原理 (3) (1)测距仪工作原理 (3) (2)激光脉冲测距仪光学原理结构 (3) (3)测距仪的大致结构组成 (4) (4)主要的工作过程 (4) (5)激光脉冲发射、接收电路板组成及工作原理 (5) 二激光脉冲测距的应用领域 (5) 三关键问题及解决方法 (6) (1)优点 (6) (2)问题及解决方案 (7) 2 一工作原理 (1)测距仪工作原理 现在就脉测距仪冲激光测距简要叙述其工作原理。简单地讲,脉冲法测距的过程是这样的:测距仪发射出的激光经被测量物体的反射后又被测距仪接收,测距仪同时记录激光往返的时间t,光速c 和往返时间t 的乘积的一半,就是测距仪和被测量物体之间的距离。一般一个典型的激光测距系统应具备以下四个模块:激光发射模块;激光接收模块;距离计算与显示模块;激光准直与聚焦模块,如图2-1 所示。系统工作时,由发射单元发出一束激光,到达待测目标物后漫

反射回来,经接收单元接收、放大、整形后到距离计算单元计算完毕后显示目标物距离。在测距点向被测目标发射一束强窄激光脉冲,光脉冲传输到目标上以后,其中一小部分激光反射回测距点被测距系统光功能接收器所接受。假定光脉冲在发射点与目标间来回一次所经历的时间间隔为t,那么被测目标的距离 D 为:式中:c 为激光在大气中的传播速度;D 为待测距离;t 为激光在待测距离上的往返时间。 R=C*T/2 (公式1) 图一脉冲激光测距系统原理框图激光脉冲测距仪光学原理结构2() 3

图二)测距仪的大致结构组成(3 时钟脉冲门控电路、脉冲激光测距仪主要由脉冲激光发射系统、光电接收系统、 振荡器以及计数显示电路组成4)主要的工作过程(其工作过程大致如下:首先接通电源,复原电路给出复原信号,使整机复原,准备进行测量;同时触发脉冲激光发生器,产生激光脉冲。该激光脉冲有一小部分能量由参考信号取样器直接送到接收系统,作为计时的起始点。大部分光脉冲能量射向待测目标,由目标反射回测距仪的光脉冲能量被接收系统接收,这就是回波信号。参考信号和回波信号先后由光电探测器转换成为电脉冲,并加以放大和整形。整形后的参考信号能触发器翻转,控制计数器开始对晶格振荡器发出的时钟脉冲进行计数。整形后的回波信号使触发器的输出翻转无效,从而使计数器停实验装置实止工作。这样,根据计数器的输出即可计算出待测目标的距离。三单片机开放板和激光脉冲发射、接收电路验装置包括“”“”。 4 (5)激光脉冲发射、接收电路板组成及工作原理 激光脉冲发射/接收电路板原理框图如图2.3所示。图中EPM3032为CPLD;MAX3656为激光驱动器;MAX3747为限幅放大器;T22为单端信号到差分信号转换芯片;T23为差分信号到单端信号转换芯片;LD为半导体激光器;PD为光电探测器。板子上端的EPM3032被编程为脉冲发生器,输出重复频率为1KHz,脉冲宽度为48ns的电脉冲信号。此信号经MAX3656放大后驱动LD发光。板子下端的EPM3032被编程为计数器,对125MHz晶振进行计数。其计数的开门信号来自上端的TX信号,关门信号来自PD的输出。计数器的计数结果采用12 位二进制数据输出,对应的时间范围为0~32.7?s。 二激光脉冲测距的应用领域 激光测距仪一般采用两种方式来测量距离:脉冲法和相位法.脉冲法测距的过程是这样的:测距仪发射出的激光经被测量物体的反射后又被测距仪接收.测距仪同时记录激光往返的时间.光速和往返时间的乘积的一半.就是测距仪和被测量物体之间的距离.脉冲法测量距离的精度是一般是在+/-1米左右.另外.此类测距仪的测量盲区一般是15米左右。 激光测距仪已经被广泛应用于以下领域:电力.水利.通讯.环境.建筑.地质.警务.消防.爆破.航海.铁路.反恐/军事.农业.林业.房地产.休闲/户外运动等。 由于激光在亮度、方向性、单色性以及相干性等方面都有不俗的特点,它一出现就吸引了众多科学工作者的目光,并被迅速地被应用在工业生产方面、国防军工方面、房地产业、各级科研机构、工程、防盗安全等各个行业各个领域:激光焊接、激光切割、激光打孔(包括斜孔、异孔、膏药打孔、水松纸打孔、钢板打孔、包装印刷打孔等)、激光淬火、激光热处理、激光打标、玻璃内雕、激光微调、激光光刻、激光制膜、激光薄膜加工、激光封装、激光修复电路、激光布线技术、激光清洗等。有关于激光的研究与生产制造也如火如荼地开展了起来。 5

佛山科学技术学院 实 验 报 告 课程名称大学物理实验 实验项目 专业班级 姓 名 学号 指导教师成 绩 日期2010 年月日 一、实验目的 1.了解和掌握光调制的基本原理和技术。 2.学习使用示波器测量同频正弦信号相位差的方法。 3.测量光在空气中的速度。 二、实验器材 光速测量仪,双踪示波器。 三、实验原理 1.利用光的波长和光频率(=1014Hz)测速度 但=1014Hz,太高,目前电路最高只能响应108Hz的频率。 2.用调制波波长和频率(108Hz)测速度 108Hz,容易测量。 3.实验装置如图:

求出D-图像(直线)的斜率k,光速c=4πf?k = (2)“等相位”法测波长 表2 “等相位”法测波长 0123456 t() ) x(mm) D(mm) (同(1)处理,求出光速): 六.实验结果 七.分析讨论(实验结果的误差来源和减小误差的方法、实验现象的分析、问题的讨论等) 八.思考题 1.本实验中,光速测量的误差主要来源于什么物理量的测量误差?为什么? 答:误差主要来源于波长的测量误差。因为频率可以做到很稳定。 2.通过光速测量实验,你认为波长测量的主要误差来源是什么?为提高测量精度需做哪些改进? 答:波长测量的主要误差来源是相位的测量误差。可采用高精度的相位计改进测量。

实验报告内容:一.实验目的 二.实验仪器(仪器名称、型号、参数、编号) 三.实验原理(原理文字叙述和公式、原理图) 四.实验步骤 五、实验数据和数据处理 六.实验结果 七.分析讨论(实验结果的误差来源和减小误差的方法、实验现象的分析、问题的讨论等) 八.思考题

《中和反应反应热的测定》实验报告 班别:姓名: 定义:在稀溶液中,强酸和强碱发生中和反应,生成1mol水时的反应热,叫中和热。 一、实验目的 测定强酸与强碱反应的反应热。(热效应) 二、实验用品 大烧杯(500 mL)、小烧杯(100 mL)、温度计、量筒(50mL)两个、泡沫塑料或纸条、泡沫塑料板或纸条、泡沫塑料板或硬纸板(中心有两个小孔)、环形玻璃搅拌棒。 0.50 mol/L 盐酸、0.55 mol/L NaOH溶液。 三、实验步骤 1.在大烧杯底垫泡沫塑料(或纸条),使放入的小烧杯杯口与大烧杯杯 口相平。然后再在大、小烧杯之间填满碎泡沫塑料(或纸条),大烧杯上用 泡沫塑料板(或硬纸板)作盖板,在板中间开两个小孔,正好使温度计和环 形玻璃搅拌棒通过,以达到保温、隔热、减少实验过程中热量损失的目的, 如图所示。该实验也可在保温杯中进行。 2.用一个量筒量取50mL0.50mol/L盐酸,倒入小烧杯中,并用温度计 测量盐酸的温度,记入下表。然后把温度计上的酸用水冲洗干净。 3.用另一个量筒量取50mL 0.55 mol/L NaOH溶液,并用温度计测量NaOH溶液的温度,记入下表。 4.把温度计和环形玻璃搅拌棒放入小烧杯的盐酸中,并把量筒中的NaOH溶液一次(防止造成热量损失)倒入小烧杯(注意不要洒到外面)。用环形玻璃搅拌棒轻轻搅动溶液,并准确读取混合溶液的最高温度,记为终止温度,记入表格中。 5.重复实验步骤2~4三次 6.根据实验数据计算中和热。 四、实验数据处理 1 3、计算反应热

五、实验分析 1、中和热与反应热的区别与联系? 答: 2、本实验中若把50 mL 0.50 mol/L的盐酸改为50 mL 0.50 mol/L醋酸,所测结果是否会有所变化?为什么? 答: 3、若改用100 mL 0.50 mol/L的盐酸和100 mL 0.55 mol/L的NaOH溶液,所测中和热的数值是否约为本实验结果的二倍(假定各步操作没有失误)? 答: 4、用相同浓度和体积的氨水代替NaOH50 mL 0.50mol/L NaOH 5、是什么原因使中和热测定结果往往偏低? 答: 6、离子方程式H++OH-=H2O代表了酸碱中和反应的实质,能否用此代表所有中和反应的离子方程式?答: 7、为什么中和热测定中要用稍过量的碱?能不能用过量的酸? 答: 8、为什么要用环形玻璃棒搅拌?若用铁丝取代环行玻璃棒会不会有影响? 答:

评分:大学物理实验设计性实验实验报告 实验题目:液体折射率测定 班级: 姓名:学号: 指导教师:

《液体的折射率测定》实验提要 实验课题及任务 《液体的折射率测定》实验课题任务方案一:光从一种介质进入另一种介质时会发生折射现象,当入射击角为某一极值(掠射)时,会产生一特殊的光学现象,能同时看到有折射光和无折射光的现象,就可以实现液体折射率的测量。 学生根据自己所学的知识,并在图书馆或互联网上查找资料,设计出《液体的折射率测定》的整体方案,内容包括:(写出实验原理和理论计算公式,研究测量方法,写出实验内容和步骤),然后根据自己设计的方案,进行实验操作,记录数据,做好数据处理,得出实验结果,按书写科学论文的要求写出完整的实验报告。 设计要求 ⑴通过查找资料,并到实验室了解所用仪器的实物以及阅读仪器使用说明书,了解 仪器的使用方法,找出所要测量的物理量,并推导出计算公式,在此基础上写出该实验的实验原理。 ⑵选择实验的测量仪器,设计出实验方法和实验步骤,要具有可操作性。 ⑶测量5组数据,。 ⑷应该用什么方法处理数据,说明原因。 ⑸实验结果用标准形式表达,即用不确定度来表征测量结果的可信赖程度。 实验仪器 分光仪、钠光灯、毛玻璃与待测液体 实验提示 掠入射法测介质折射率的原理如图示3-1所示。将待测介质加工成三棱镜,用扩展光源(用钠光灯照光的大毛玻璃)照明该棱镜的折射面AB,用望远镜对棱镜的另一个折射面AC进行观测。在AB界面上图中光线a、b、c的入射角依次增大,而c光线 i。在棱镜中再也不可能有折射角为掠入线(入射角为 90),对应的折射角为临界角 c i的光线。在AC界面上,出射光a、b、c的出射角依次减小,以c光线的出射角大于 c 'i为最小。因此,用望远镜看到的视场是半明半暗的,中间有明显的明暗分界线。证

中和反应的反应热测定 【教学目标】1、理解中和反应反应热测定的实验原理 2、掌握中和反应反应热测定的操作步骤、注意事项、数据处理及误差分析【教学重点】 1.中和热的测定原理和方法。 2.培养学生分析问题的能力。 【实验目的】 1.测定强酸、强碱反应的中和热,加深理解中和反应是放热反应。 2.培养学生设计实验的能力。 3.提高学生的思维能力和分析问题的能力。 4.培养学生严谨求实的科学作风。 【实验用品】 大烧杯(500 mL)、小烧杯(100 mL)、温度计、量筒(50 mL)两个、碎纸条、硬纸板(中心有两个小孔)、环形玻璃搅拌棒。 0.50 mol/L 盐酸、0.55 mol/L NaOH溶液 【教学过程】 [引言]上节课我们刚刚认识了中和热,本节课我们就来亲自测一下强酸强碱反应的中和热。 [板书]中和反应的反应热测定 [设问]我们利用什么原理来测定酸、碱反应的中和热呢? [板书]实验原理 [问]中和热与反应热是否相同?它们之间有什么区别和联系? [学生讨论后回答] 本节课,我们取一定量的盐酸和氢氧化钠溶液发生中和反应,哪些数据可以帮助我们测出它们的反应热呢?请大家讨论回答。 [学生讨论后回答] [教师板书] Q=mcΔt ① Q:中和反应放出的热量。 m:反应混合液的质量。 c:反应混合液的比热容。 Δt:反应前后溶液温度的差值。 [问]我们如何得到上述数据呢? [生]m的质量为所用酸、碱的质量和,测出参加反应的酸、碱质量相加即可;c需要查阅,Δt可用温度计测出反应前后的温度相减得到。 [问]酸、碱反应时,我们用的是它的稀溶液,它们的质量应怎样得到? [生]量出它们的体积,再乘以它们的密度即可。 [师]如此说来,上述计算Q的式子可表示为 [板书]Q=(V酸ρ酸+V碱ρ碱)·c·(t2-t1) ② [讲解]本实验中,我们所用一元酸、一元碱的体积均为50 mL,它们的浓度分别为0.50 mol/L和0.55 mol/L。由于是稀溶液,且为了计算简便,我们近似地认为,所用酸、碱溶液的密度均为1 g/cm3,且中和后所得溶液的比热容为 4.18 J/(g·℃) [板书]V酸=V碱=50 mL。

【实验名称】 空气折射率的测定 【实验目的】 1、了解空气折射率与压强的关系; 2、进一步熟悉迈克尔逊干涉仪的使用规范; 【实验仪器】 迈克尔逊干涉仪(动镜:100mm ;定镜:加长);压力测定仪;空气室(L=95mm );气囊(1个);橡胶管(导气管2根) 【实验原理】 1、等倾(薄膜)干涉 根据实验7“迈克尔逊干涉仪调节和使用”可知,(如图1所示)两束光到达O 点形成的光程差δ为: δ=2L 2 -2L 1 =2(L 2 -L 1 ) 若在L2臂上加一个为L 的气室,如图2所示,则光程差为: δ=2(L 2 -L )+2n L -2L 1 δ=2(L 2 -L 1 )+2(n-1)L (2) 保持空间距离L 2 、L 1 、L 不变,折射率n 变化时,则δ 随之变化,即条纹级别也随之变 化。(根据光的干涉明暗条纹形成条件,当光程差δ=kλ时为明纹。)以明纹为例有 δ1 =2(L 2 -L 1 )+2(n 1 -1)L =k 1 λ δ2 =2(L 2 -L 1 )+2(n 2 -1)L =k 2 λ 令:Δn =n 2-n 1,m =(k 2-k 1),将上两式相减得折射率变化与条纹数目变化关系式。 2ΔnL=mλ (3) 2、折射率与压强的关系 若气室内压强由大气压p b 变到0时,折射率由n 变化到1,屏上某点(观察屏的中心O 点)条纹变化数为m b ,即 n-1=m b λ/2L (4) 通常在温度处于15℃~30℃范围内,空气折射率可用下式求得: 设从压强p b 变成真空时,条纹变化数为m b ;从压强p 1变成真空时,条纹变化数为m 1;从压强p 2变成真空时,条纹变化数为m 2;则有 根据等比性质,整理得 将(4)、(5)整理得 式中p b 为标况下大气压强,将p 2→p 1时,压强变化记为Δp (=p 1-p 2),条纹变化记为m (=m 1-m 2),则有 3、测量公式

学生实验中和热的测定 实验目的 测定强酸与强碱反应的中和热,加深理解中和反应是放热反应。 实验用品 大烧杯(500 mL)、小烧杯(100 mL)、温度计、量筒(50mL)两个、泡沫塑料或纸条、 泡沫塑料板或硬纸板(中心有两个小孔)、环形玻璃搅拌棒。 mol/L 盐酸、mol/L NaOH 溶液①。 实验步骤 1 ?在大烧杯底垫泡沫塑料(或纸条),使放入的小烧杯杯口与大烧杯杯口相平。然后再在大、小烧杯之间填满碎泡沫塑料(或纸条),大烧杯上用泡沫塑料板(或硬纸板)作盖板,在板中间开两个小孔,正好使温度计和环形玻璃搅拌棒通过,以达到保温、隔热、减少实验过程中热量损失的目的,如图所示。该实验也可在保温杯中进行。 碎泡沫塹飄 圏中和热的测定 2 ?用一个量筒量取L盐酸,倒入小烧杯中,并用温度计测量盐酸的温度,记入下表。然后把温度计上的酸用水冲洗干净。

3. 用另一个量筒量取50mL mol/L NaOH溶液,并用温度计测量NaOH溶液的温度,记入下表。 4. 把温度计和环形玻璃搅拌棒放入小烧杯的盐酸中,并把量筒中的NaOH溶液一次倒入小烧杯(注意不要洒到外面)。用环形玻璃搅拌棒轻轻搅动溶液,并准确读取混合溶液的最高温度,记为终止温度,记入下表。 5. 重复实验两次,取测量所得数据的平均值作为计算依据 6. 根据实验数据计算中和热 为了使计算简便一些,我们近似地认为: ⑴mol/L盐酸和LNaOH溶液的密度都是1g/cm3,所以50mL L盐酸的质量m1=50g, 50mL mol/L NaOH 溶液的质量m2=50 g。 ⑵中和后生成的溶液的比热容c= J/(g「C ),由此可以计算出,50mL mol/L盐酸与50mL mol/L NaOH溶液发生中和反应时放出的热量为: (m1+m2) ? c ? (t2-t1)=(t2-t1) kJ 又因50 mol/L盐酸中含有mol的HCI,mol的HCI与mol NaOH发生中和 反应,生成molH2O,放出的热量是(t2-t1) kJ,所以,生成1molH2O时放出的 热量即中和热为: A H =0.418(t a- tj 0.025 kJ / mol

测量空气折射率实验报告 一、 实验目的: 1.进一步了解光的干涉现象及其形成条件,掌握迈克耳孙干涉光路的原理和调节方法。 2.利用迈克耳孙干涉光路测量常温下空气的折射率。 二、 实验仪器: 迈克耳孙干涉仪、气室组件、激光器、光阑。 三、 实验原理: 迈克尔逊干涉仪光路示意图如图1所示。其中,G 为平板玻璃,称为分束镜,它的一个表面镀有半反射金属膜,使光在金属膜处的反射光束与透射光束的光强基本相等。 M1、M2为互相垂直的平面反射镜,M1、M2镜面与分束镜G 均成450角; M1可以移动,M2固定。2 M '表示M2对G 金属膜的虚像。 从光源S 发出的一束光,在分束镜G 的半反射面上被分成反射光束1和透射光束2。光束1从G 反射出后投向M1镜,反射回来再穿过G ;光束2投向M2镜,经M2镜反射回来再通过G 膜面上反射。于是,反射光束1与透射光束2在空间相遇,发生干涉。 由图1可知,迈克尔逊干涉仪中,当光束垂直入射至M1、M2镜时,两束光的光程差δ为 )(22211L n L n -=δ (1) 式中,1n 和2n 分别是路程1L 、2L 上介质的折射率。 M 2M 图1 迈克尔逊干涉仪光路示意图

设单色光在真空中的波长为λ,当 ,3 ,2 ,1 ,0 ,==K K λδ (2) 时干涉相长,相应地在接收屏中心的总光强为极大。由式(1)知,两束相 干光的光程差不但与几何路程有关,还与路程上介质的折射率有关。 当1L 支路上介质折射率改变1n ?时,因光程的相应改变而引起的干涉条纹的 变化数为N 。由(1)式和(2)式可知 1 12L N n λ = ? (3) 例如:取nm 0.633=λ和mm L 1001=,若条纹变化10=N ,则可以测得 0003.0=?n 。可见,测出接收屏上某一处干涉条纹的变化数N ,就能测出光路 中折射率的微小变化。 正常状态(Pa P C t 501001325.1,15?==)下,空气对在真空中波长为 nm 0.633的光的折射率00027652.1=n ,它与真空折射率之差为 410765.2)1(-?=-n 。用一般方法不易测出这个折射率差,而用干涉法能很方便地测量,且准确度高。 四、 实验装置: 实验装置如图2所示。用He-Ne 激光作光源(He-Ne 激光的真空波长为 nm 0.633=λ),并附加小孔光栏H 及扩束镜T 。扩束镜T 可以使激光束扩束。小孔光栏H 是为调节光束使之垂直入射在M1、M2镜上时用的。另外,为了测量空气折射率,在一支光路中加入一个玻璃气室,其长度为L 。气压表用来测量气室内气压。在O 处用毛玻璃作接收屏,在它上面可看到干涉条纹。 图2 测量空气折射率实验装置示意图 气压表

光拍法测量光速 光在真空中的传播速度是一个极其重要的基本物理量,许多物理概念和物理量都与它有密切的联系,因此光速的测量是物理学中的一个十分重要的课题。本实验的目的是通过测量光拍的波长和频率来确定光速,掌握光拍频法测量光速的原理和实验方法。 一、实验目的 1. 掌握光拍频法测量光速的原理和实验方法,并对声光效应有一初步了解。 2. 通过测量光拍的波长和频率来确定光速。 二、原理 根据振动叠加原理,频差较小,速度相同的 两列同向传播的简谐波叠加即形成拍。若有振幅 相同为E 0、圆频率分别为1ω和2ω(频差 21ωωω-=?较小)的二光束: )cos(11101?ω+-=x k t E E )cos(22202?ω+-=x k t E E 式中11/2λπ=k ,22/λπ=k 为圆波数, 1?和2?分别为两列波在坐标原点的初位相。若 这两列光波的偏振方向相同,则叠加后的总场为: 图1 拍频波场在某一时刻t 的空间分布 ]2)(2cos[]2)(2cos[ 221212121021??ωω??ωω++-+?-+--=+=c x t c x t E E E E 上式是沿x 轴方向的前进波,其圆频率为2/)(21ωω+,振幅为]2 )(2cos[2210??ω-+-?c x t E ,因为振幅以频率为πω4/?=?f 周期性地变化,所以被称为拍频波,f ? 称为拍频。如果将光频波分为两路,使其通过不同光程后入射同一光电探测器,则该探测器所输出的两个光拍信号的位相差??与两路光的光程差L ?之间的关系仍由上式确定。当π?2=?时,?L=Λ,恰为光拍波长,此时上式简化为:Λ??=f c ,可见,只要测定了Λ和f ?,即可确定光速c 。 为产生光拍频波, 要求相叠加的两光波具有一定的频差, 这可通过超声与光波的相互作用来实现。超声(弹性波)在介质中传播,使介质内部产生应变引起介质折射率的周期性变化,就使介质成为一个位相光栅。当入射光通过该介质时发生衍射,其衍射光的频率与声频有关。 具体方法有两种,一种是行波法,如图2(a )所示,在声光介质与声源(压电换能器)相对的端面敷以吸声材料,防止声反射,以保证只有声行波通过介质。当激光束通过相当于位相光栅的介质时,使激光束产生对称多级衍射和频移,第L 级衍射光的圆频率为L ΩL +=0ωω,其中

透明薄片折射率的测定 迈克尔逊干涉仪是用分振幅的方法实现干涉的光学仪器,设计十分巧妙。迈克尔逊发明它后,最初用于著名的以太漂移实验。后来,他又首次用之于系统研究光谱的精细结构以及将镉(Cd)的谱线的波长与国际米原器进行比较。迈克尔逊干涉仪在基本结构和设计思想上给科学工作以重要启迪,为后人研制各种干涉仪打下了基础。迈克尔逊干涉仪在物理学中有十分广泛的应用,如用于研究光源的时间相干性,测量气体、固体的折射率和进行微小长度测量等。 【实验目的】 1. 掌握迈克尔逊干涉仪的结构、原理和调节方法; 2. 熟悉白光的干涉现象 4. 学习一种测量透明薄片折射率的方法。 【实验仪器】 迈克尔逊干涉仪,He-Ne 激光器,扩束镜,小孔光阑,透明薄片,白光光源 【实验原理】 一、透明薄片折射率的测量原理 干涉条纹的明暗决定于光程差与波长的关系,用白光光源只有在d=0的附近才能在M 1 和 M 2′交线处看到干涉条纹,这时对各种光的波长来说,其光程差均为2/λ(反射时附加2/λ),故产生直线黑纹,即所谓中央黑纹,两旁有对称分布的彩色条纹。d 稍大时,因对各种不同波长的光满足明暗条纹的条件不同,所产生的干涉条纹明暗互相重叠,结果就显不出条纹来。因而白光光源的彩色干涉条纹只发生在零光程差附近一个极小的范围内,利用这一点可以定出d =0的位置。利用白光的彩色干涉条纹可以测量透明薄片的 图1 透明薄片折射率测定 二、点光源干涉条纹的特点 不论平面镜M 1往哪个方向移动,只要是使距离d 增加,圆条纹都会不断从中心冒出来并扩大,同时条纹会变密变细。反之,如果使距离d 减小,条纹都会缩小并消失在中心处,同时条纹会变疏变粗。这表明0=d (即两臂等长)是一个临界点。当往同一个方向不断地移动1M 时,只要经过这个临界点,看到的现象就会反过来(见图2)。因此,实现点光源的非定域干涉后,最好先把两臂的长度调成有明显差别(0>>d ),避免在移动1M 时不小心通过了临界点,造成不必要的麻烦。 用眼睛观察 M 2

编号:2-4 认真做事只能把事做对,用心做事才能把事做好! 课题:第二章 化学反应与能量 (第4课时中和热) 制作人:周英姿 【学习目标】理解中和热的含义,会测定中和反应的反应热 【重 点】测定中和反应反应热的原理 【难 点】测定中和反应反应热的原理 【预备知识】 1、中和热定义:酸和碱发生中和反应,生成1molH 2O 时所释放的热。 2、在稀溶液中,2molHCl 与2molNaOH 反应,放出114.6KJ 的热量,写出表示中和热的热化学 方程式。 【基础知识】阅读教材P4——P6 1、实验目的? 2、实验药品? 3、实验装置如图 4、实验原理 反应热的计算公式:Q=m ·c ·△t 注:1、△t :温度差 2、c=0.418 kJ ·K -1·g -1 3、△H= —Q/n(H 2O) 4、m 为溶液的总质量 5、数据处理 【思考】①确定初始温度、计算△t 及△t 的平均值。填入上表。 ②若把所用盐酸和氢氧化钠溶液的密度近似看做1g/mL,则反应混合液的质量m=? ③反应生成的水的物质的量为多少? ④△H= 6、注意事项 (1)碎泡沫塑料(或纸条)及泡沫塑料板的作用是什么? (2)量取盐酸后为什么要将温度计用水冲洗干净?冲洗后的溶液能否倒入小烧杯?为什么? (3)氢氧化钠溶液为什么是一次性倒入盐酸溶液中,而不是缓缓加入? (4)实验所用的酸碱的体积均为50ml ,但氢氧化钠溶液的浓度略大于盐酸浓度,目的是什么? (5)用环形玻璃搅拌棒搅拌的目的? 【思考】①若将实验中的稀盐酸换成稀醋酸,对测得的中和热数值有何影响? ②若将实验中的稀氢氧化钠溶液换成稀氨水,对测得的中和热数值有何影响? ③若将实验中的稀盐酸换成浓硫酸,对测得的中和热数值有何影响? ④若用稀硫酸和稀氢氧化钡溶液做实验,对测得的中和热数值有何影响? 【归纳小结】 在溶液中, 酸与 碱反应生成盐和水的中和热为“57.3kJ/mol ” 或“△H= —57.3 kJ/mol ” 【课堂练习】 已知H (aq)+OH (aq) = H 2O(1) △H = — 57. 3kJ/mol,计算下列中和反应中放出的热量。 用20gNaOH 配稀溶液跟足量稀盐酸反应放出____kJ 的热量. 【疑点反馈】通过本节的学习、作业后你还有哪些知识不懂?请记录下来。

光速测量实验报告参考 一、光及光速测量的发展史 (一)古代中国对于光的认识 “景,光之人煦若射。下者之人也高,高者之人也下。足敝下光,故景障内也。”——《墨经》(光的直线传播) “阳艘向日照之?则光聚向内,离镜一二寸,光聚为一点,大如麻寂,着物则火发;阳健面洼,以一指迫而照之则正,渐远则无所见,过此遂倒。”一一《梦溪笔谈》(小孔成像) (二)西方人对于光的认识 崐神说,要有光,就有了光。一一《圣经》 光是由发光体向四面八方射出的一种东西,这种东西碰到障碍物上就立刻被弹开。如果它偶然进入人的眼睛,就叫人感觉到看见使它最后被弹开的那个东西。――毕达哥拉斯 (三)光在近代物理学发展过程中的认识 光的颗粒说(1643-1727)——牛顿 光的波动说(1635-1703)——胡克 光是电磁波(1857-1894)――赫兹 粒子说(1879-1955)——爱因斯坦 二、究竟光是什么? 现代科学的认为:光是一种人类眼睛可以见的电磁波(可见光谱)。在科学上的定义,光有时候是指所有的电磁波谱。光是由一种称为光子的基本粒子组成具有粒子性与波动性,或称为波粒二象性。光可以在真空、空气、水等透明的物质中传播。 三、光速测量的方法

(一)伽利略首先提出了光速的测量,但失败了。(1607) (二)天文测定光速 1.罗默的卫星蚀法(1676) 2.布莱德雷的光行差法(1728) 点评:由于当时天文仪器并无现在先进,且凭肉眼观察误差较大,所以测得的值都不精确 (三)大地测定光速(以光行过的路程和时间得出速度c=s/t) 1.斐索旋转齿轮法(1849) 2.惠更斯旋转镜法(1834) 3.迈克尔逊旋转棱镜法(1926) 点评:想要得到越精确的值,就要尽量增大s和t,故实际操作繁琐和精确度不大是必然的。 (四)实验室测光速法(c= X ?) 1.埃森微波谐振腔法(1950) 2.激光法测光速 点评:是目前最普遍也是最准确测量光速的方法,也是本实验的思想方法 拍光法测光速 【学习目标】 1.进一步理解光拍频的概念、掌握光拍频法测量光速的技术,了解声光调制器的应用; 2.体会到光速也是一个有限值,并了解光年是一个空间量; 3.进一步学习光路的调整和熟练示波器的使用。 【实验原理及装置】 2. 1光拍的产生和传播血* 报摇掾劲迭扯廈逗.频蚤较小、速旻咱司的二司向传塔的就谐戒施迭扯即形或拍*考空预華分别为齐和f2傍差# = 並软小)的光束〔玫门假定它汨具有叩同閔振疇)“ E l=Ea^( - 5=加邪心八-它们的迭加“ 爲話讣心胡巴二环丿卜红纠“半g 卜令型也 出I a 丿£■V C J ■ (1)是烧频率为僚;饯振碍为ZEcos +的前进浚.注 意到巴的拽逼以频宴#二翌严周歩摊变化,所以我们称它为拍频忍“就是拍4' E:+E 汁

实验报告:测量玻璃折射率 高二( )班 姓名: 座号: 【实验目的】 1、明确测定玻璃砖的折射原理 2、知道测定玻璃砖的折射率的操作步骤 3、会进行实验数据的处理和误差分析 【实验原理】 如图所示,要确定通过玻璃砖的折射光线,通过插针法找出跟入射光线AO 对应的出射光线O 1B ,就能求出折射光线OO 1和折射角θ2, 再根据折射定律就可算出玻璃的折射率n=2 1 sin sin θθ。 【实验器材】 平木板、 白纸、 玻璃砖1块、 大头针4枚、 图钉4个、 量角器(或三角板或直尺)、 铅笔 【实验步骤】 1、把白纸用图钉钉在木板上。 2、在白纸上画一条直线ad 作为玻璃砖的上界面,画一条线段AO 作为入射光线,并过O 点 画出界面ad 的法线NN 1。 3、把长方形的玻璃砖放在白纸上,使他的一个长边ad 跟严格对齐,并画出玻璃砖的另一个 长边bc.。 4、在AO 线段上竖直插上两枚大头针P 1P 2. 5、在玻璃砖的ad 一侧再插上大头针P 3,调整眼睛观察的视线,要使P 3 恰好能挡住P 1P 2在 玻璃中的虚像。 6、用同样的方法在玻璃砖的bc 一侧再插上大头针P 4,使P 4能同时挡住P 3本身和P 1P 2的虚 像。 7、记下P 3、P 4的位置,移去玻璃砖和大头针。过P 3、P 4引直线O 1B 与bc 交于O 1点,连接 OO 1,OO 1就是入射光线AO 在玻璃砖内的折射光线的方向。入射角θ1=∠AON ,折射角θ2=∠O 1ON 1 8、用量角器量出入射角θ1和折射角θ2。查出入射角和折射角的正弦值,记录在表格里。

9、改变入射角θ1,重复上述步骤。记录5组数据,求出几次实验中测得的 2 1 sin sin θθ的平均值,就是玻璃的折射率。 【注意事项】 1、用手拿玻璃砖时,手只能接触玻璃砖的毛面或棱,不能触摸光洁的光学面,严禁把玻璃砖 当尺子画玻璃砖的另一边bc 。 2、实验过程中,玻璃砖在纸上的位置不可移动. 3、玻璃砖要选用宽度较大的,宜在5厘米以上,若宽度过小,则测量折射角度值的相对误差 增大;用手拿玻璃砖时,只能接触玻璃毛面或棱,严禁用玻璃砖当尺子画界面; 4、入射角i 应在15°~75°范围内取值,若入射角α过大。则由大头针P 1、P 2射入玻璃中的光 线量减少,即反射光增强,折射光减弱,且色散较严重,由玻璃砖对面看大头针的虚像将暗淡,模糊并且变粗,不利于瞄准插大头针P 3、P 4。若入射角α过小,折射角将更小,测量误差更大,因此画入射光线AO 时要使入射角α适中。 5、上面所说大头针挡住大头针的像是指“沉浸”在玻璃砖里的那一截,不是看超过玻璃砖上方 的大头针针头部分,即顺P 3、P 4的方向看眼前的直线P 3、P 4和玻璃砖后的直线P 1、P 2的虚像是否成一直线,若看不出歪斜或侧移光路即可确定。 6、大头针P 2、P 3的位置应靠近玻璃砖,而P 1和P 2、P 3和P 4应尽可能远些,针要垂直纸面, 这样可以使确定的光路准确,减小入射角和折射角的测量误差。 【实验数据】 实验数据处理的其他方法:

中和热测定实验中的若干问题 一、中和热测定实验中的问题 (1)教材有注,“为了保证0.50 mol·L-1的盐酸完全被中和,采用0.55 mol·L-1NaOH溶液,使碱稍稍过量”,那可不可以用0.50 mol·L-1 NaOH与0.55 mol·L-1 HCl,让酸稍稍过量呢? 答案:不是“可以与不可以”而是“不宜”。原因是稀盐酸比较稳定,取50 mL、0.50 mol·L-1 HCl,它的物质的量就是0.025 mol,而NaOH溶液极易吸收空气中的CO2,如果恰好取50 mL、0.50 mol·L-1 NaOH,就很难保证有0.025 mol NaOH参与反应去中和0.025 mol的HCl。 (2)为了确保NaOH稍稍过量,可不可以取体积稍稍过的0.50 mol·L-1 NaOH溶液呢? 回答:是可以的。比如“量取51 mL(或5 2mL)0.50 mol·L-1NaOH溶液”。只是(m1+m2)再不是100 g,而是101 g或102 g。 (3)关于量HCl和NaOH溶液的起始温度“t1/℃” ①不能以空气的温度去代替酸碱溶液的温度;也不能以水的温度去代替酸碱溶液的温度,因为空气、水和溶液(这里是酸碱)的温度是有差别的,会明显影响实验结果。 ②为了使NaOH和HCl溶液的温度稳定,最好是把配成的溶液过夜后使用。 ③最好不求HCl和NaOH两种溶液温度的平均值。两者的温度悬殊差别越大,实验结果越是失去意义,最好是两种溶液的温度相同。办法是:用手握住烧杯使温度低的溶液略有升高,或用自来水使温度高的溶液略微降温,以达到两种溶液温度相同的目的。 读者注意:中和热的测定最好在20℃左右的环境温度条件下进行,不宜低于10℃以下,否则低温环境容易散热,会使中和热的测定值明显偏低。 ④为什么采用环形玻璃棒搅拌混合液,可不可以用普通玻璃棒?能不能用振荡的方法混匀溶液? 环形玻璃棒的优点在于:上下移动搅拌的面积大、范围广(切不可把环形玻璃棒移出混合液的液面!),混合均匀,普通玻璃棒显然不具有这种优点。金属环形棒也不行。 至于振荡混合液,一定会有部分混合液附着在烧杯壁,这样散失的热量会使中和热的测定值偏低。 ⑤强酸与弱碱,强碱与弱酸的中和反应热值如何估计? 鉴于弱酸、弱碱在水溶液中只能部分电离,因此,当强酸与弱碱、强碱与弱酸发生中和反应时同时还有弱碱和弱酸的不断电离(吸收热量,即电离热)。 所以,总的热效应比强酸强碱中和时的热效应值(57.3kJ/mol)要小一些。 值得注意的是,有少数弱电解质(如氢氟酸)电离时会放热,它与NaOH的中和热会大于57.3 kJ/mol(实为67.7 kJ/mol)。 ⑥酸碱的浓度该有个什么大小范围?太大、太小对测定值会有什么影响? 如果强酸强碱溶液的浓度太大,混合时由于体积增大,离子继续扩散水合产生热效应。离子的水合热大于扩散热,使总过程放热,使得测得的热值偏高。但是酸碱溶液的浓度也不可太小,否则中和反应放出的热太少,温度变化不大,不易测出。经验指出,测定中和热的酸碱的浓度大小范围以在0.10 mol·L-1~1.0 mol·L-1之间为宜。 ⑦本测定有许多难以克服的概略因素:反应容器(烧杯、环形玻璃棒搅拌器)要吸收一些热量,反应混合液的空间要散失一些热量,以及量取溶液体积、温度计读数以及温度计的精确度等都会产生一些误差,所以本测定只能是近似测定强酸强碱的中和热值 二、中和热测定实验八问 1、测定酸碱中和热为什么要用稀溶液? 答:中和热是酸碱在稀溶液中发生中和反应生成l mol水时所放出的热量,为什么要指明在稀溶液中呢? 因为如果在浓溶液中,即使是强酸或强碱,由于得不到足够的水分子,因此也不能完全电离为自由移动的离子。在中和反应过程中会伴随着酸或碱的电离及离子的水化,电离要吸收热量,离子的水化要放出热量,不同浓度时这个热量就不同,所以中和热的值就不同,这样就没有一个统一标准了。 2、为什么强酸强碱的中和热是相同的? 答:在稀溶液中,强酸和强碱完全电离,所以它们的反应就是H+与OH-结合成H2O的反应,每生成lmol水放出的热量(中和热)是相同的,均为57.3 kJ/mol。 3、为什么弱酸、弱碱参加的中和反应的中和热小于57.3 kJ/mol? 答:弱酸、弱碱在水溶液中不能完全电离,存在着电离平衡。弱酸或弱碱参与中和反应的同时,伴随着电离,电离过程要吸收热量,此热量就要由H+与OH-结合成水分子放出的热量来抵偿,所以总的来说中和热小于57.3 kJ/mol。 4、是什么原因使中和热测定结果往往偏低? 答:按照课本中所示装置进行中和热测定,往往所测结果偏低,造成如此现象的主要原因有: (1)仪器保温性能差。课本中用大小烧杯间的碎纸片来隔热保温,其效果当然不好,免不了热量散失,所以结果