第八章思考题与习题解答

8-3 试判断下列说法是否正确。用√或×表示在括号内。

(1)只要满足相位平衡条件,且

1

AF

,就可产生自激振荡。( )

(2)对于正弦波振荡电路而言,只要不满足相位平衡条件,即使放大电路的放大倍数很大,它也不可能产生正弦波振荡。( )

(3)只要具有正反馈,就能产生自激振荡。( )

答:(1) √。(2) √。(3) ×。

相位条件满足后,还需同时满足幅度条件才能振荡,两个条件缺一不可。

8-4 试分析下列各种情况下,应采用哪种类型的正弦波振荡电路。

(1)振荡频率在100 Hz~1 kHz范围内可调;

(2)振荡频率在(10~20) MHz范围内可调;

(3)产生100 kHz的正弦波,要求振荡频率的稳定度高。

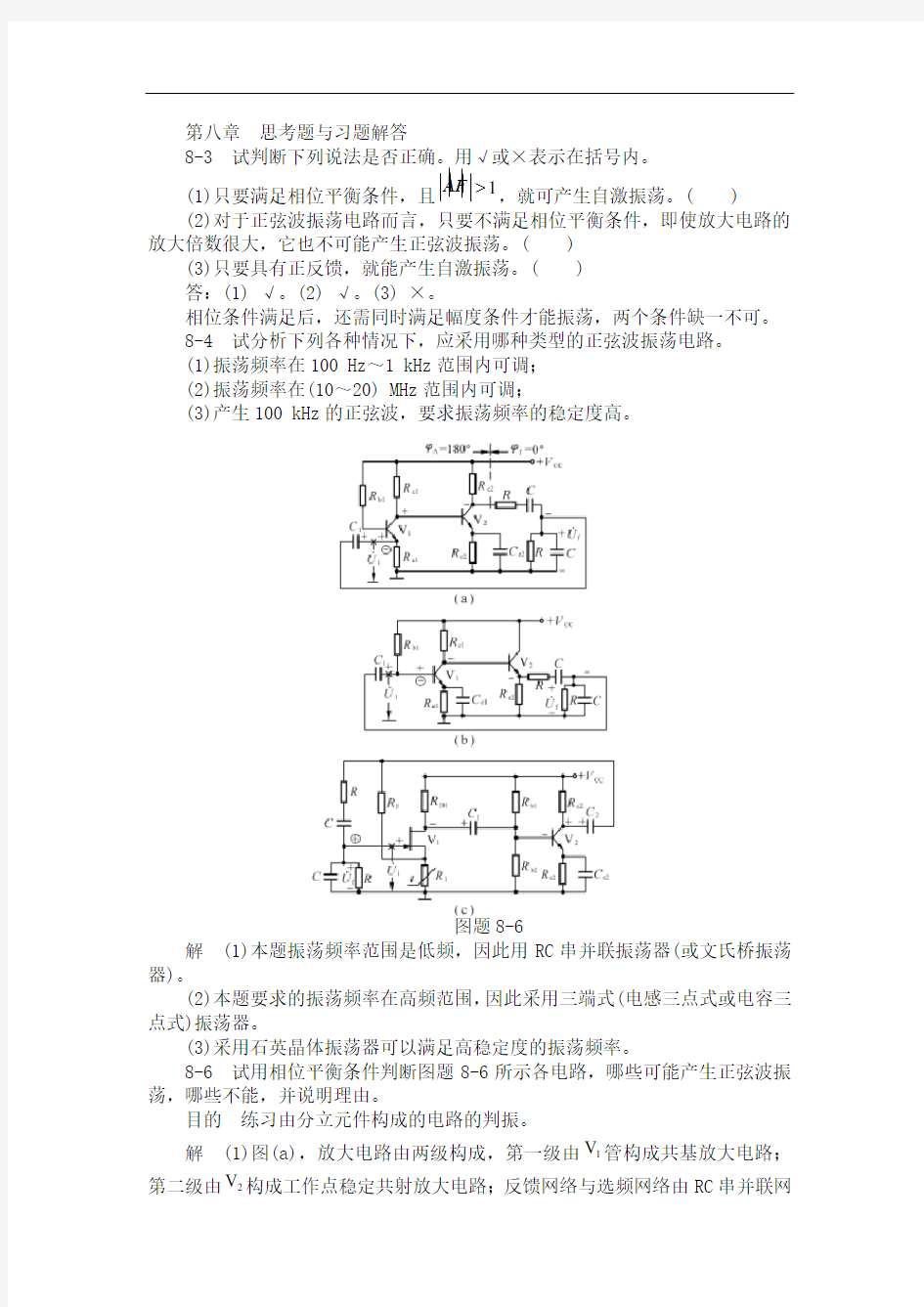

图题8-6

解 (1)本题振荡频率范围是低频,因此用RC串并联振荡器(或文氏桥振荡器)。

(2)本题要求的振荡频率在高频范围,因此采用三端式(电感三点式或电容三点式)振荡器。

(3)采用石英晶体振荡器可以满足高稳定度的振荡频率。

8-6 试用相位平衡条件判断图题8-6所示各电路,哪些可能产生正弦波振荡,哪些不能,并说明理由。

目的练习由分立元件构成的电路的判振。

解 (1)图(a),放大电路由两级构成,第一级由1V管构成共基放大电路;第二级由2V构成工作点稳定共射放大电路;反馈网络与选频网络由RC串并联网

络构成。反馈信号f U 取自RC 并联支路上,上正下负。断开f U 与放大电路输入端1C (或左或右均可)处,并在此处与地之间加入一个信号i U ,用瞬时极性法(见图中的正、负号)判别此反馈为负反馈(即i U 与f U 反相),因此此电路不可能振荡。

或者用相位条件表达式求φ:

A f φ??=+ 因为第一级共基电路不反相,第二级共射电路反相,一共反相一次,因此

A ?=180°

RC 串并联网络不反相,因此

f ?=0°

则 ?=180°+0°=180°

不满足相位平衡条件,不能振荡。

图(b),放大电路也由两级构成。第一级由1V 管构成工作点稳定的共射电路;第二级由2V 管构成共集电路,不反相。因此

A ?=180°

反馈网络与选频网络是RC 串并联网络,

f ?=0°

则 A f ???=+=180°

说明该电路的反馈极性是负反馈,不可能振荡。

图(c),放大电路还是由两级构成。第一级由N 沟道结型场效应管构成工作点稳定的共源电路,反相一次;第二级由NPN 双极型管2V 构成工作点稳定的共射电路,也有反相作用。因为信号从输入到输出共反相两次,所以

A ?=360°

反馈网络和选频网络仍由RC 串联网络构成,不反相,即

f ?=0°

则 A f ???=+=360°

说明反馈极性为正反馈,满足相位平衡条件,因此本电路有可能振荡。

图(b)与图(c)也可以用判振的“三看”步骤进行判别。两种方法相比之下,对于这种分立元件电路来说,采用相位平衡条件表达式A f ???=+判振较方便。

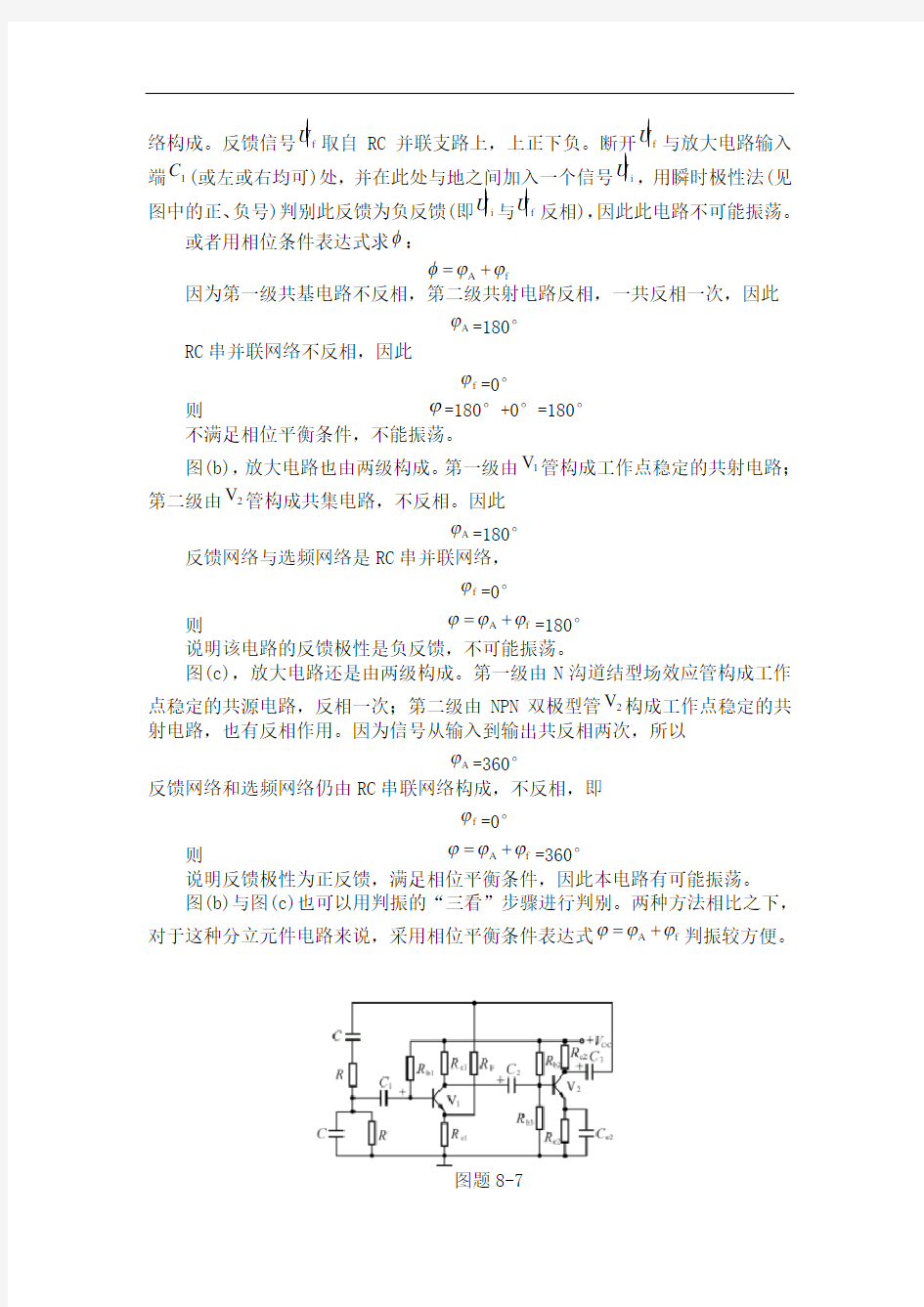

图题8-7

8-7 对于图题8-7所示的正弦波振荡电路,若出现下述非正常现象,试说明产生的原因和消除方法或对电路产生的影响。

(1)合上电源后,静态工作点正常,但电路不产生振荡,即输出电压o U 为零。

(2)合上电源后,输出电压o U 的波形出现上、下同时削波;

(3)F R 短路;

(4)F R 开路。

解 (1)RC 串并联网络与放大电路互为负载关系,因为RC 网络对放大电路A 有影响,使得起振条件A ≥3不满足,所以电路不振荡。如果在放大电路输出端与RC 网络之间加一级射随隔离一下就会起振。

(2)o U 波形出现上、下削波的原因是放大倍数u A 过大,使波形超出晶体管的线性范围被管子限幅所致。可以减小c1R 、c2R ,使u A 降低。

(3)当F R 短路时,1V 管的发射极1e 成为放大电路A 的输出端,则A ?=180°,第二级2V 的反相作用无效,此时

A f ???=+=180°

为负反馈,不满足相位平衡条件,因此电路不振荡。为了防止F R 短路,通常采用一个电位器串接一个固定电阻来代替,只使用一个电位器调节容易造成短路。

(4)因为F R 与e1R 组成电压串联负反馈,起稳幅作用,F R 开路时阻断了电压负反馈通路,电路失去了稳幅功能,因此o U 不稳幅。

※8-8 图题8-8为RC 桥式正弦波振荡电路,试回答下列问题。

(1)若o U 为正弦波,求它的振荡频率0f 。

(2)对1V 、2V 、3V 组成的放大电路,有何特殊要求如果电压放大倍数过大或过小,有何后果

(3)电路中有哪些反馈环节,其作用如何

图题8-8

目的 分析计算由分立元件组成的RC 桥式正弦波振荡电路。

解 (1)求0f 。

036112π2π 5.6100.00310f RC -==????=860 Hz

(2)由起振条件AF ≥1,13F =

,则A ≥3,即要求123u u u A A A A =??≥3,过大易出现上、下削波失真,过小电路不起振或者输出电压o U 幅度达不到要求。 (3)级间反馈有两个:一是RC 串并联网络组成正反馈,是保证电路起振的必要条件;二是由W R 、F R 与e1R 组成的电压串联负反馈,起稳幅作用。

另外还有局部反馈:1V 级中的e1R 构成直、交负反馈,能稳定第一级的静态工作点和电压放大倍数;2V 级中的7R 构成直流负反馈,稳定本级的静态工作点;3V 级中的e3R 组成直、交流负反馈,能稳定本级的静态工作点和电压放大倍数。

※8-9 若要使图题8-9电路产生5 kHz 的正弦波,试问

(1)图中j 、m 、n

三点应如何连接

(2)F R 、R 各应取多大

(3)若希望o U 幅度基本稳定,应采取什么措施简述稳幅原理。

图题8-9

目的 练习引入满足要求的反馈并反算反馈电路参数。

分析 放大电路A 由两级共射电路组成,其A ?=360°,正反馈网络与选频网络均由RC 网络兼任。

解 (1)根据电路构成特点,应使RC 网络构成正反馈,为此必须将j 、m 两点连接起来;又考虑让f C 、F R 与e1R 构成电压负反馈,起稳幅作用,必须将m 、n 两点连接起来。

如果对自己的答案不把握,可用瞬时极性法分别验证正、负反馈的极性。 (2)求F R 和R 。 将振荡条件与负反馈结合起来考虑。由RC 串并联正弦波振荡器的起振条件知

max 1

3F = 再由电压串联负反馈知 e1f o o e1F F 1.21.2R U U U R R R '=

=++

将二者结合起来

max F 1.211.23F R =

=+ 解出 F R = k Ω 再用振荡频率的公式求R 值:

360112k Ω2π2π5100.01610R f C -===????

(3)欲稳幅o U ,应引入电压串联负反馈,支路由f C 、F R 与e1R 构成。稳幅原理可用箭头表示法叙述如下:

设

o e1f b1c1()()U U U U U ↓→↓=→???→

↓相反对地 o o U U ↑←?????????????? 相反 基本稳定 8-10 电容三点式振荡电路与电感三点式振荡电路比较,其输出的谐波成分小,输出波形较好,为什么

解 电感三点式振荡电路输出波形较差的原因是反馈信号电压取自电感,而感抗对高次谐波阻抗较大,因此输出波形中含有高次谐波,使波形较差;而电容三点式振荡电路的反馈信号电压取自于电容,而电容对高次谐波阻抗较小,具有滤波作用,因此输出波形中谐波成分小,输出波形较好。

图题8-11

※8-11 图题8-11所示的RC 串并联式正弦波振荡电路用二极管作为自动稳幅元件。

说明稳幅原理,并粗略估算波形基本不失真时输出电压的峰值(设二极管的正向压降为 V)。

目的 分析计算由运放构成的文氏桥振荡电路。

分析 基本放大电路由同相输入运放A 构成,输入信号为f U ;由RC 串并联网络构成正反馈并兼有选频作用;由1V 、2V 、电位器3k Ω、电阻10k Ω与18k Ω构成电压串联负反馈支路,起稳幅作用。

解 (1)稳幅原理用箭头表示法叙述如下:

设o o U U U -↑→↑???→↓相反 (2)求峰值om U 。

设流过3k Ω、18k Ω、10k Ω的电流I 的方向由右向左,如图中所示,则

0.60.2mA 3I ==

o U 有效值

o 0.6(1810)U =++?= V

om o 1.41 6.2U =?≈ V

8-13 试用相位平衡条件判断图题8-13所示各电路中哪些可能产生正弦波振荡哪些不能并说明理由。

图题8-13

目的 运用相位平衡条件判断LC 回路的放大电路能否振荡。

分析 判振的原则与题8-6相同。判振时应注意四个问题:①LC 回路谐振时相当于一个纯电阻;②找准f U 的位置;③晶体管的接法;④用瞬时极性法判别反馈极性,若为正反馈,则可能振;若是负反馈,不可能振。

解 图(a),基本放大电路为工作点稳定的共射电路,具有反相作用,反馈信号电压f U 取自1L 两端,因为+CC V 端相当于交流地电位,f U 是针对交流地而言的。这是变压器反馈式电路,变压器采用自耦变压器。用“九字令”法判振:将b 极处断开,并对地加入信号i U ,设i U 的瞬时极性为“+”,由共射电路的反相作用,使c 极处为“-”。f U 的瞬时极性为上正下负,通过长长的短路线将f U 的负极性端引回到b 极端。b C 是耦合电容,不移相。这样圈内为负,圈外为正,异号,表示i U 与f U 反相位,是负反馈,因此该电路不可能起振。

图(b),晶体管V 是共基接法,输入、输出不反相。f U 取自于1C 两端电压。断开输入端e 极处,并对地加入i U 。设i U 为正,2C 下端为正,上端为负,1C 下

端为正,上端为负,短路线是将f U 的正极性端引回到输入端,圈内、外同号,表明i U 与f U 同相位,是正反馈,因此有可能起振。各点的瞬时极性见图中的“+”、“-”号。

图(c),晶体管为共基接法,不反相,f U 取自于2L 的两端电压。断开e 极处,并加入i U ,设i U 为正,1L 下正上负,由同铭端定义,2L 上正下负,e C 为耦合电容,不反相,短路线将f U 的正极性端引回到i U 处,与i U 同相位表明是正反馈,因此该电路可能起振。

图(d),可能振荡。因为晶体管是共基接法,射极与集电极同相。f U 取自2L 两端,i U 与f U 同相,是正反馈。

图(e)可能振荡。如果画出电路的交流通路,不难看出由5mH 的电感及两个μF 电容组成电容三点式振荡电路。

图(f)可能振荡。将1L 与C 的并联回路视为一个电阻,f U 取自2L 两端,两个同铭端均为正极性,f U 与i U 同相位,是正反馈。

图题8-14

8-14 如图题8-14所示电路,试回答:

(1)电路是否满足相位平衡条件;

※(2)求振荡频率的调节范围。

目的 判振并计算振荡频率的调节范围。

解 (1)判振。 该电路可能振荡。晶体管为共基接法,射极与集电极同相,f U 取自2C 两端,上正下负,f U 与i U 同相位,正反馈。

(2)求0f 的调节范围。

从L 两端看1C 、2C 、3C 是串联关系,因此等效电容为

12121231111121510010(20365)10C C C C --==+++??

校

12(20300)10F

(20300)pF -=?= 0

f ==666.28(230)==?

66(0.1100.0310)Hz (10030)kHz =??= 8-15 根据三点式电路的组成原则,判断图题8-15所示交流通路中,哪些

可能组成振荡电路,哪些不能并说明理由。

图题8-15

目的 利用构成三端式振荡器的原则判振。

分析 构成三端式振荡器必须同时满足两个原则,即接于晶体管射—基极间的电抗be X 与接于集—射极间的电抗ce X 必须同性质,或者均为电容,或者均为电感;接于集—基极间的电抗cb X 必须与be X 、ce X 反性质。用这两个原则去检查图题8-15中各电路,满足者则可能组成振荡电路;只要有一个原则不满足者,就不能组成振荡电路。

图题8-17 解 图(a),be X 与ce X 均为电容,同性质,而cb X 是电感,与be X 、ce X 反性质,因此可能组成电容三点式振荡器。

图(b),be X 与ce X 反性质,不满足第一个原则,因此不能组成振荡器。 图(c),c 、b 极间的LC 并联回路在发生谐振时显纯电阻。be X 与ce X 同性质,均为电容,但是cb X 是电阻,不满足第二个原则,因此也不能组成振荡器。

图(d),同理b 、e 极间的LC 并联回路谐振时视作电阻。be X 是电阻,ce X 是电容,性质不同,不满足原则一,因此不能组成振荡器。

8-17 文氏桥正弦波振荡电路如图题8-17所示。

(1)分析电路中的反馈支路和类型;

(2)若10k ΩR =,0.062μF C =,求电路振荡频率0f ;

(3)电路起振条件是什么

目的 计算运放构成的文氏桥振荡器的振荡频率及起振条件。

解 (1)F R 与1R 支路构成电压串联负反馈;C R 选频网络构成正反馈。

(2)求0f 。

03611257Hz 2π2π10100.06210f RC -=

==???? (3)起振条件

因为A ≥3

对于电压串联负反馈 F f 11u R A R =+≥3

因此起振条件为 F 12R R ≥

※※8-18 占空比可调的矩形波电路如图题8-18所示,二极管的导通电阻可忽略不计。

图题8-18

(1)导出电路振荡周期T 的表达式;

(2)导出占空比q 的表达式。

(3)在5k ΩR =,W 2k ΩR =的情况下,求电路占空比的调节范围。

目的 计算占空比可调的矩形波电路的周期及占空比的可调范围。

解 (1)求T 的表达式由教材式(8-37)可知 11222()ln 1R T T T R ττ??=+=++ ??

?充放 在忽略二极管内阻的情况下,

W ()R R C τ'=+充 W ()R R C τ''=+放 代入上式得

[]11W W W 2222()()ln 1(2)ln 1R R T R R C R R C R R C R R ????'''=++++=++ ? ????? (2)求q 。

W W W 1W W W W W ()()22R R R R R R T q T R R R R R R R R R τττ'''+++=

====''''''+++++++充充放

(3)求q 可调节范围。 当W R '=0时,W 50.422225R q R R ===++?

当R ′W=RW 时,

W W 250.582225R R q R R ++=

==++?

因此占空比q 的可调范围为~。

※※8-19 波形发生电路如图题8-19所示。

(1)电路为何种波形发生电路

(2)运放1A 组成何种电路求出1A 切换输出状态时的o U 。

(3)定性画出o1U 、o2U 、o U 的波形。

(4)导出电路振荡周期T 的表达式。

(5)怎样实现电路的调频、调幅

图题8-19

(a)电路;(b) o1U 、o2U 、o U 波形(答案)

目的 分析一个多级运放构成的方波、三角波电路。

解 (1)这是一个方波、三角波发生电路。1A 、1R 、2R 构成同相输入的滞回电压比较器,输入信号是o U ,1R 与2R 构成正反馈支路,1A 输出端带限幅器,其限幅值为

o1Z U U =± o1U 的波形是幅值为Z U ±的对称方波。

2A 与两个3R 组成电压跟随器,具有电压跟随性:

o2o1U U =

当o1U 为方波时,o2U 也是方波,且不反相。

3A 、4R 、C 构成反相积分器。当o2U 为方波时,通过积分器,其输出一定是三角波。

(2)求滞回比较器1A 的阀值TH U 。

12Z o 1212()0R R U U R R R R ±+=++ 解出 1o Z TH 2R U U U R =±= 当

1o TH Z 2R U U U R ==±时切换1A 的输出状态。

(3) o1U 、o2U 、o U 的波形如图题8-19(b)所示。o U 为三角波,其幅值由阈值1Z 2R U R ±决定。

(4)因为o2U 是方波,则12T T =,12T T =。

由图(b)知 Z 1o 1Z 422U R U T U R C R ==

解出

11422R T R C R =? 则

114224R T T R C

R == (5)调频、调幅。 由于

1om Z 2R U U R ±=± 调节1

2R R 比值或改变Z U 值均可实现调幅目的。

图题8-21

因为电路的振荡频率为周期的倒数:

142114f R T R C R == 可改变4R 、C 的参数实现调频,或改变1

2R R 比值也行,但同时会使om U 变化。 8-21 试标出图题8-21所示方波发生电路中集成运放的同相输入端和反相输入端(用“+”、“-”符号表示),使之能产生方波,并求出它的振荡频率。

解 上正下负。

0336132115kHz 243102210100.0110ln 12ln 15010f R RC R -==≈??????????++ ? ?????? 8-22 图题8-22所示电路可同时产生方波和三角波,试标出图中集成运放

的同相输入端和反相输入端(用“+”、“-”符号表示),使之能正常工作,并指出o1U 和o2U 各是什么波形。

图题8-22

解 1A 的两个输入端应上负下正,构成反相积分器,其输入信号为o2U ;2A 的两个输入端应上正下负,构成滞回比较器,输入信号为o1U 。3R 与4R 构成正反馈。

o2U 是方波,将方波输入到积分器,o1U 端获得三角波。