初中数学总复习教案

第1课时 实数的有关概念

知识点:有理数、无理数、实数、非负数、相反数、倒数、数的绝对值 教学目标:

1. 使学生复习巩固有理数、实数的有关概念.

2. 了解有理数、无理数以及实数的有关概念;理解数轴、相反数、绝对值等概念,了解数的绝对值的几何意义。

3. 会求一个数的相反数和绝对值,会比较实数的大小

4. 画数轴,了解实数与数轴上的点一一对应,能用数轴上的点表示实数,会利用数轴比较大小。 教学重难点:

1. 有理数、无理数、实数、非负数概念; 2.相反数、倒数、数的绝对值概念;

3.在已知中,以非负数a 2

、|a|、 a (a ≥0)之和为零作为条件,解决有关问题。 教学过程: 一、基础回顾

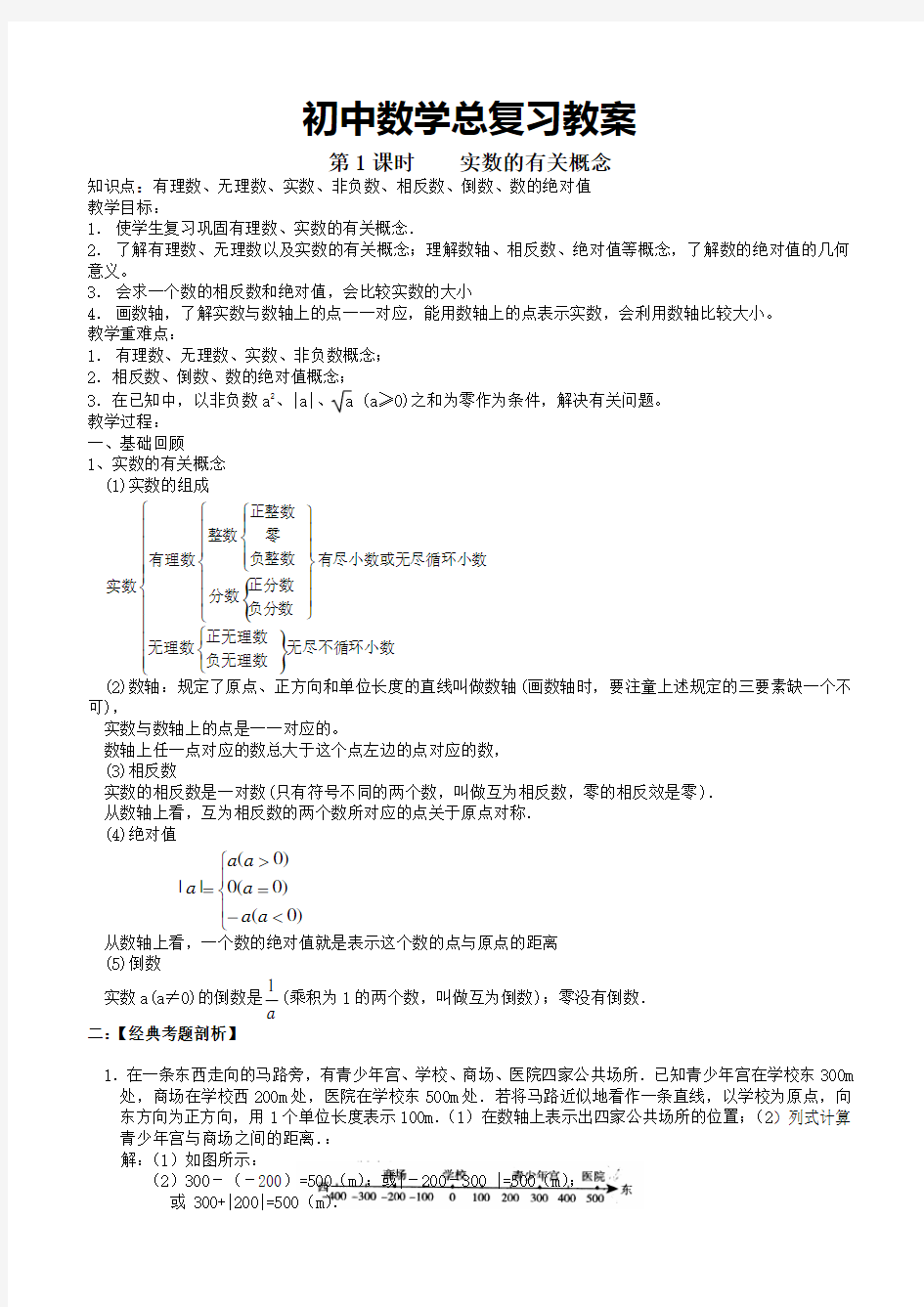

1、实数的有关概念 (1)实数的组成

{

}

??????????????????????????

?

??????

正整数整数零负整数有理数有尽小数或无尽循环小数正分数实数分数负分数正无理数无理数无尽不循环小数 负无理数

(2)数轴:规定了原点、正方向和单位长度的直线叫做数轴(画数轴时,要注童上述规定的三要素缺一个不

可),

实数与数轴上的点是一一对应的。

数轴上任一点对应的数总大于这个点左边的点对应的数, (3)相反数

实数的相反数是一对数(只有符号不同的两个数,叫做互为相反数,零的相反效是零). 从数轴上看,互为相反数的两个数所对应的点关于原点对称. (4)绝对值

??

?

??<-=>=)0()0(0)0(||a a a a a a

从数轴上看,一个数的绝对值就是表示这个数的点与原点的距离 (5)倒数

实数a(a ≠0)的倒数是

a

1

(乘积为1的两个数,叫做互为倒数);零没有倒数. 二:【经典考题剖析】

1.在一条东西走向的马路旁,有青少年宫、学校、商场、医院四家公共场所.已知青少年宫在学校东300m

处,商场在学校西200m 处,医院在学校东500m 处.若将马路近似地看作一条直线,以学校为原点,向东方向为正方向,用1个单位长度表示100m .(1)在数轴上表示出四家公共场所的位置;(2)列式计算青少年宫与商场之间的距离.: 解:(1)如图所示:

(2)300-(-200)=500(m );或|-200-300 |=500(m );

或 300+|200|=500(m ).

答:青少宫与商场之间的距离是 500m 。

2.下列各数中:-1,0,169,2π

,1.1010016

.0, ,12-, 45cos ,- 60cos , 722,2,π

-7

22

.

有理数集合{ …}; 正数集合{ …}; 整数集合{ …}; 自然数集合{ …}; 分数集合{ …}; 无理数集合{ …}; 绝对值最小的数的集合{ …};

3. 已知(x-2)2

,求xyz 的值.

解:48 点拨:一个数的偶数次方、绝对值,非负数的算术平方根均为非负数,若几个非负数的和

为零,则这几个非负数均为零.

4.已知a 与 b 互为相反数,c 、d 互为倒数,m 的绝对值是2求32

122()2()m m

a b cd m -+-÷ 的值

5. a 、b 在数轴上的位置如图所示,且a >b ,化简a a b b a -+-- 三:【训练】见四川中考复习与训练2-3页“针对训练”

四:教学反思:

第2课时 实数的运算

知识点:有理数的运算种类、各种运算法则、运算律、运算顺序、科学计数法、近似数与有效数字、计算器功能鍵及应用。 教学目标:

1.了解有理数的加、减、乘、除的意义,理解乘方、幂的有关概念、掌握有理数运算法则、运算委和运算顺序,能熟练地进行有理数加、减、乘、除、乘方和简单的混合运算。

2.了解有理数的运算率和运算法则在实数运算中同样适用,复习巩固有理数的运算法则,灵活运用运算律简化运算能正确进行实数的加、减、乘、除、乘方运算。

3.了解近似数和准确数的概念,会根据指定的正确度或有效数字的个数,用四舍五入法求有理数的近似值(在解决某些实际问题时也能用进一法和去尾法取近似值),会按所要求的精确度运用近似的有限小数代替无理数进行实数的近似运算。

4 了解电子计算器使用基本过程。会用电子计算器进行四则运算。 教学重难点:

1.考查近似数、有效数字、科学计算法; 2.考查实数的运算; 3.计算器的使用。 教学过程:

一、知识回顾: 实数的运算 (1)加法

同号两数相加,取原来的符号,并把绝对值相加;

异号两数相加。取绝对值较大的数的符号,并用较大的绝对值减去较小的绝对值; 任何数与零相加等于原数。 (2)减法 a-b=a+(-b) (3)乘法

两数相乘,同号得正,异号得负,并把绝对值相乘;零乘以任何数都得零.即

0b

a

??

?

???-?=)(0),(||||),(||||为零或异号同号b a b a b a b a b a ab

(4)除法 )0(1

≠?=b b a b a

(5)乘方

个

n n

a aa a = (6)开方 如果x 2

=a 且x ≥0,那么a =x ; 如果x 3

=a ,那么x a =3

在同一个式于里,先乘方、开方,然后乘、除,最后加、减.有括号时,先算括号里面. (7)实数的运算律

(1)加法交换律 a+b =b+a

(2)加法结合律 (a+b)+c=a+(b+c) (3)乘法交换律 ab =ba . (4)乘法结合律 (ab)c=a(bc) (5)分配律 a(b+c)=ab+ac

其中a 、b 、c 表示任意实数.运用运算律有时可使运算简便. 二:【经典考题剖析】

1.已知x 、y 是实数,

2

690,3,.y y axy x y a -+=-=若求实数的值

2.请在下列6个实数中,计算有理数的和与无理数的积的差

:24042,1)2π--

3.比较大小

:3与

4.探索规律:31

=3,个位数字是3;32

=9,个位数字是9;33

=27,个位数字是7;34

=81,个位数字是1;35

=243,

个位数字是3;36=729,个位数字是9;…那么37的个位数字是 ;320

的个位数字是 ; 5.计算:

(1

)3422

1(2)(1)()20.25413(2)??

-?--??

?????+-?-??

;(2

)10022()(2001tan 30)(2)3--++-三:【训练】

见四川中考复习与训练6-7页“针对训练” 四、教学反思:

第2课时 整式

知识点

代数式、代数式的值、整式、同类项、合并同类项、去括号与去括号法则、幂的运算法则、整式的加减乘除乘方运算法则、乘法公式、正整数指数幂、零指数幂、负整数指数幂。 教学目标:

1、 了解代数式的概念,会列简单的代数式。理解代数式的值的概念,能正确地求出代数式的值;

2、 理解整式、单项式、多项式的概念,会把多项式按字母的降幂(或升幂)排列,理解同类项的概念,会

合并同类项;

3、 掌握同底数幂的乘法和除法、幂的乘方和积的乘方运算法则,并能熟练地进行数字指数幂的运算;

4、 能熟练地运用乘法公式(平方差公式,完全平方公式及(x+a )(x+b)=x 2

+(a+b)x+ab )进行运算; 5、 掌握整式的加减乘除乘方运算,会进行整式的加减乘除乘方的简单混合运算。

重难点:掌握整式的加减乘除乘方运算,会进行整式的加减乘除乘方的简单混合运算。能正确地求出代数式的值

一、基础回顾:

1.代数式的有关概念. (1)代数式:代数式是由运算符号(加、减、乘、除、乘方、开方)把数或表示数的字母连结而成的式子.单独的一个数或者一个字母也是代数式.

(2)代数式的值;用数值代替代数式里的字母,计算后所得的结果p 叫做代数式的值. 求代数式的值可以直接代入、计算.如果给出的代数式可以化简,要先化简再求值.

(3)代数式的分类 2.整式的有关概念

(1)单项式:只含有数与字母的积的代数式叫做单项式.

对于给出的单项式,要注意分析它的系数是什么,含有哪些字母,各个字母的指数分别是什么。 (2)多项式:几个单项式的和,叫做多项式

对于给出的多项式,要注意分析它是几次几项式,各项是什么,对各项再像分析单项式那样来分析 (3)多项式的降幂排列与升幂排列

把一个多项式技某一个字母的指数从大列小的顺序排列起来,叫做把这个多项式按这个字母降幂排列 把—个多项式按某一个字母的指数从小到大的顺斤排列起来,叫做把这个多项式技这个字母升幂排列, 给出一个多项式,要会根据要求对它进行降幂排列或升幂排列. (4)同类项

所含字母相同,并且相同字母的指数也分别相同的项,叫做同类顷.

要会判断给出的项是否同类项,知道同类项可以合并.即x b a bx ax )(+=+ 其中的X 可以代表单项式中的字母部分,代表其他式子。

3.整式的运算

(1)整式的加减:几个整式相加减,通常用括号把每一个整式括起来,再用加减号连接.整式加减的一般步骤是:

(i)如果遇到括号.按去括号法则先去括号:括号前是“十”号,把括号和它前面的“+”号去掉。括号里各项都不变符号,括号前是“一”号,把括号和它前面的“一”号去掉.括号里各项都改变符号. (ii)合并同类项: 同类项的系数相加,所得的结果作为系数.字母和字母的指数不变.

(2)整式的乘除:单项式相乘(除),把它们的系数、相同字母分别相乘(除),对于只在一个单项式(被除式)里含有的字母,则连同它的指数作为积(商)的一个因式相同字母相乘(除)要用到同底数幂的运算性质:

)

,,0(),(是整数是整数n m a a

a a n m a a a n

m n

m

n m n m ≠=÷=?-+

多项式乘(除)以单项式,先把这个多项式的每一项乘(除)以这个单项式,再把所得的积(商)相加. 多项式与多项式相乘,先用一个多项式的每一项乘以另一个多项式的每一项,再把所得的积相加. 遇到特殊形式的多项式乘法,还可以直接算:

.

))((,2)(,))((,

)())((33222

2

222b a b ab a b a b ab a b a b a b a b a ab x b a x b x a x ±=+±+±=±-=-++++=++

(3)整式的乘方

单项式乘方,把系数乘方,作为结果的系数,再把乘方的次数与字母的指数分别相乘所得的幂作为结果的因式。

单项式的乘方要用到幂的乘方性质与积的乘方性质:

)

()(),,()(是整数是整数n b a ab n m a a n

n

n

mn n m ==

多项式的乘方只涉及

.

222)(,

2)(2

2

2

2

222ca bc ab c b a c b a b ab a b a +++++=+++±=±

1、 考查重难点与常见题型

(1)考查列代数式的能力。题型多为选择题,如: 下列各题中,所列代数错误的是( )

(A ) 表示“比a 与b 的积的2倍小5的数”的代数式是2ab -5

(B ) 表示“a 与b 的平方差的倒数”的代数式是1

a -b

2

(C ) 表示“被5除商是a ,余数是2的数”的代数式是5a+2

(D ) 表示“数的一半与数的3倍的差”的代数式是a

2

-3b

(2)考查整数指数幂的运算、零指数。题型多为选择题,在实数运算中也有出现,如: 下列各式中,正确的是( )

(A )a 3+a 3=a 6 (B)(3a 3)2=6a 6 (C)a 3?a 3=a 6 (D)(a 3)2=a 6

整式的运算,题型多样,常见的填空、选择、化简等都有。 二:【经典考题剖析】

1. 判别下列各式哪些是代数式,哪些不是代数式。

(1)a 2

-ab+b 2

;(2)S=

1

2

(a+b )h ;(3)2a+3b ≥0;(4)y ;(5)0;(6)c=2 R 。 2. 抗“非典”期间,个别商贩将原来每桶价格a 元的过氧乙酸消毒液提价20%后出售,市政府及时采取措施,使每桶的价格在涨价一下降15%,那么现在每桶的价格是_____________元。

3.一根绳子弯曲成如图⑴所示的形状,当用剪刀像图⑵那样沿虚线把绳子剪断时,绳子被剪成5段;当用剪刀像图⑶那样沿虚线b (b ∥a )把绳子再剪一次时,绳子就被剪成9段,若用剪刀在虚线ab 之间把绳子再剪(n-2)次(剪刀的方向与a 平行)这样一共剪n 次时绳子的段数是( )

A.4n+1

B.4n+2

C.4n+3

D.4n+5

4. 有这样一道题,“当a= 0.35,

b=-0.28时,求代数式 7a 2-6a 3b+3a 3+6a 3b -3a 2b -10a 3+3 a 2b -2的值”.小

明同学说题目中给出的条件a=0.35,b=-0.28是多余的,你觉得他的说法对吗?试说明理由.

5.计算:-7a 2b+3ab 2-{[4a 2b-(2ab 2-3ab)]-4ab-(11ab 2b-31ab -6ab 2

}

6 已知:A=2x 2+3ax -2x -1, B=-x 2

+ax -1,且3A+6B 的值与 x 无关,求a 的值.

5. 阅读材料并解答问题:我们已经知道,完全平方公式可以用平面几何图形的面积来表示,实际上还有

一些代数恒等式也可以用这种形式表示,例如:(2a +b)(a+b)=2a 2+3ab+ b 2

就可以用图l -l -l 或图l -l -2等图形的面积表示.

(1)请写出图l -1-3所表示的代数恒等式: (2)试画出一个几何图形,使它的面积能表示:

(a+b )(a+3b )=a 2+4ab 十3b 2

.

(3)请仿照上述方法另写一下个含有a 、b 的代数恒

等式,并画出与之对应的几何图形.

三、训练:

见四川中考复习与训练9-10页“针对训练”

四、教学反思:

第3课时 因式分解

知识点:

因式分解定义,提取公因式、应用公式法、分组分解法、二次三项式的因式(十字相乘法、求根)、因

⑵ ⑴ ⑶ a

a b

式分解一般步骤。 教学目标:

理解因式分解的概念,掌握提取公因式法、公式法、分组分解法等因式分解方法,掌握利用二次方程求根公式分解二次二项式的方法,能把简单多项式分解因式。 考查重难点与常见题型:

考查因式分解能力,在中考试题中,因式分解出现的频率很高。重点考查的分式提取公因式、应用公式法、分组分解法及它们的综合运用。习题类型以填空题为多,也有选择题和解答题。 教学过程:

一、基础回顾: 1、因式分解知识点

多项式的因式分解,就是把一个多项式化为几个整式的积.分解因式要进行到每一个因式都不能再分解为止.分解因式的常用方法有: (1)提公因式法

如多项式),(c b a m cm bm am ++=++

其中m 叫做这个多项式各项的公因式, m 既可以是一个单项式,也可以是一个多项式. (2)运用公式法,即用

)

)((,)(2),

)((223322222b ab a b a b a b a b ab a b a b a b a +±=±±=+±-+=- 写出结果.

(3)十字相乘法

对于二次项系数为l 的二次三项式,2

q px x ++ 寻找满足ab=q ,a+b=p 的a ,b ,如有,则

);)((2b x a x q px x ++=++对于一般的二次三项式),0(2

≠++a c bx ax

寻找满足

a 1a 2=a ,c 1c 2=c,a 1c 2+a 2c 1=

b 的a 1,a 2,

c 1,c 2,如有,则).)((22112

c x a c x a c bx ax ++=++ (4)分组分解法:把各项适当分组,先使分解因式能分组进行,再使分解因式在各组之间进行.

分组时要用到添括号:括号前面是“+”号,括到括号里的各项都不变符号;括号前面是“-”号,括到括号里的各项都改变符号.

(5)求根公式法:如果),0(02

≠=++a c bx ax 有两个根X 1,X 2,那么 ).)((212x x x x a c bx ax --=++ 二:【经典考题剖析】 1. 分解因式:

(1)33x y xy -;(2)32

31827x x x -+;(3)()211x x ---;(4)()()23

42x y y x ---

分析:①因式分解时,无论有几项,首先考虑提取公因式。提公因式时,不仅注意数,也要注意字母,字母可能是单项式也可能是多项式,一次提尽。 ②当某项完全提出后,该项应为“1” ③注意()

()22n

n a b b a -=-,()

()

21

21

n n a b b a ++-=--

④分解结果(1)不带中括号;(2)数字因数在前,字母因数在后;单项式在前,多项式在后;(3)相同因式写成幂的形式;(4)分解结果应在指定范围内不能

分解为止;若无指定范围,一般在有理数范围内分解。

2. 分解因式:(1)22310x xy y --;(2)32232212x y x y xy +-;(3)()

2

2

24

16x x +-

分析:对于二次三项齐次式,将其中一个字母看作“末知数”,另一个字母视为“常数”。首先考虑提公因式后,由余下因式的项数为3项,可考虑完全平方式或十字相乘法继续分解;如果项数为2,可考虑平方差、立方差、立方和公式。(3)题无公因式,项数为2项,可考虑平方差公式先分解开,再由项数考虑选择方法继续分解。 3. 计算:(1)??? ??-??? ??-?????? ??-??? ??

-

22221011911311211 (2)2

2222221219981999200020012002-+???-+-+-

分析:(1)此题先分解因式后约分,则余下首尾两数。

(2)分解后,便有规可循,再求1到2002的和。

4. 分解因式:(1)2

2

2

44z y xy x -+-;(2)b a b a a 2

322-+-

分析:对于四项或四项以上的多项式的因式分解,一般采用分组分解法, 5. (1)在实数范围内分解因式:44

-x ;

(2)已知a 、b 、c 是△ABC 的三边,且满足2

2

2

a b c ab bc ac ++=++, 求证:△ABC 为等边三角形。

分析:此题给出的是三边之间的关系,而要证等边三角形,则须考虑证a b c ==, 从已知给出的等式结构看出,应构造出三个完全平方式()()()2220a b b c c a -+-+-=,

即可得证,将原式两边同乘以2即可。略证:222

0a b c ab bc ac ++---=

02222222

22=---++ac bc ab c b a

()()()02

22=-+-+-a c c b b a

∴c b a == ;即△ABC 为等边三角形。

三、训练:

见四川中考复习与训练12-13页“针对训练”

四、教学反思:

第4课时 分式

知识点:

分式,分式的基本性质,最简分式,分式的运算,零指数,负整数,整数,整数指数幂的运算 教学目标:

了解分式的概念,会确定使分式有意义的分式中字母的取值范围。掌握分式的基本性质,会约分,通分。会进行简单的分式的加减乘除乘方的运算。掌握指数指数幂的运算。

考查重难点与常见题型:

(1)考查整数指数幂的运算,零运算,有关习题经常出现在选择题中,如:下列运算正确的是( )

(A )-40 =1 (B) (-2)-1= 12

(C) (-3m-n )2=9m-n (D)(a+b)-1=a -1+b

-1

(2)考查分式的化简求值。在中考题中,经常出现分式的计算就或化简求值,有关习题多为中档的解答题。注意解答有关习题时,要按照试题的要求,先化简后求值,化简要认真仔细,如: 化简并求值:

x (x-y)2 . x 3-y 3

x 2+xy+y 2 +(

2x+2x-y –2),其中x=cos30°,y=sin90°

教学过程: 一、基础回顾: 1、(1)分式的有关概念 设A 、B 表示两个整式.如果B 中含有字母,式子

B

A

就叫做分式.注意分母B 的值不能为零,否则分式没有意义

分子与分母没有公因式的分式叫做最简分式.如果分子分母有公因式,要进行约分化简 (2)分式的基本性质

,M B M A B A ??= M

B M A B A ÷÷=(M 为不等于零的整式) (3)分式的运算

(分式的运算法则与分数的运算法则类似).

bd bc

ad d c b a ±=± (异分母相加,先通分);

;;bc

ad

c d

b a d

c b

a bd ac

d c b a =?=

÷

=? .)(n n

n b a b a =

(4)零指数 )0(10

≠=a a

(5)负整数指数 ).,0(1

为正整数p a a a p

p ≠=

- 注意正整数幂的运算性质 n

n n mn n m n m n m n m n m b a ab a a a a a a a a a ==≠=÷=?-+)(,)(),0(,

可以推广到整数指数幂,也就是上述等式中的m 、 n 可以是O 或负整数. 二:【经典考题剖析】

1. 已知分式25

,45x x x ---当x ≠______时,分式有意 义;当x=______时,分式的值为0.

2. 若分式22

1

x x x --+的值为0,则x 的值为( )

A .x=-1或x=2

B 、x=0

C .x=2

D .x=-1

3.(1) 先化简,再求值:231

()11x x

x x x x

---+,其中2x =. (2)先将

221

(1)1x x x x

-?++化简,然后请你自选一个合理的x 值,求原式的值。 (3)已知0346

x y z

==≠,求x y z x y z +--+的值

4.计算

(1)()241222a a a a -÷-?+-;(2)222x x x ---;(3)2

214

122x x x x x x

++??+-÷ ?--?? (4)x y

x y x x y x y x x -÷????

?

???? ??--++-3232;(5)4

214121111x x x x ++++++- 分析:(1)题是分式的乘除混合运算,应先把除法化为乘法,再进行约分,有乘方的要先算乘方,若分式的分子、分母是多项式,应先把多项式分解因式;(2)题把()2x -+当作整体进行计算较为简便;(3)题是分式的混合运算,须按运算顺序进行,结果要化为最简分式或整式。对于特殊题型,可根据题目特

点,选择适当的方法,使问题简化。(4)题可以将y x --看作一个整体()y x +-,然后用分配律进行计算;(5)题可采用逐步通分的方法,即先算x

x ++-11

11,用其结果再与2

21x +相加,依次类推。 5. 阅读下面题目的计算过程:

23211x x x ---+=()()()()()

213

1111x x x x x x ---

+-+- ① =()()321x x --- ②

=322x x --+ ③ =1x -- ④

(1)上面计算过程从哪一步开始出现错误,请写出该步的代号 。 (2)错误原因是 。 (3)本题的正确结论是 。 三、训练:

见四川中考复习与训练15-16页“针对训练”

四、教学反思:

第5课时 数的开方与二次根式

知识点:

平方根、立方根、算术平方根、二次根式、二次根式性质、最简二次根式、 同类二次根式、二次根式运算、分母有理化

教学目标:

1.理解平方根、立方根、算术平方根的概念,会用根号表示数的平方根、立方根和算术平方根。会求实数的平方根、算术平方根和立方根(包括利用计算器及查表);

2.了解二次根式、最简二次根式、同类二次根式的概念,会辨别最简二次根式和同类二次根式。掌握二次根式的性质,会化简简单的二次根式,能根据指定字母的取值范围将二次根式化简;

3.掌握二次根式的运算法则,能进行二次根式的加减乘除四则运算,会进行简单的分母有理化。

考查重难点:

1.考查平方根、算术平方根、立方根的概念。有关试题在试题中出现的频率很高,习题类型多为选择题或填空题。

2.考查最简二次根式、同类二次根式概念。有关习题经常出现在选择题中。

3.考查二次根式的计算或化简求值,有关问题在中考题中出现的频率非常高,在选择题和中档解答题中出现的较多。

教学过程:

一、基础回顾: 1、内容分析

(1)二次根式的有关概念 (a)二次根式

式子)0(≥a a 叫做二次根式.注意被开方数只能是正数或O . (b)最简二次根式

被开方数所含因数是整数,因式是整式,不含能开得尽方的因数或因式的二次根式,叫做最简二次根式. (c)同类二次根式

化成最简二次根式后,被开方数相同的二次根式,叫做同类二次根式.

(2)二次根式的性质 ).

0;0();0;0();

0(),

0(||);

0()(22>≥=≥≥?=??

?<-≥==≥=b a b

a b

a

b a b a ab a a a a a a a a a

(3)二次根式的运算 (a)二次根式的加减

二次根式相加减,先把各个二次根式化成最简二次根式,再把同类三次根式分别合并. (b)三次根式的乘法

二次根式相乘,等于各个因式的被开方数的积的算术平方根,即

).0,0(≥≥=?b a ab b a

二次根式的和相乘,可参照多项式的乘法进行. 两个含有二次根式的代数式相乘,如果它们的积不含有二次根式,那么这两个三次根式互为有理化因式. (c)二次根式的除法

二次根式相除,通常先写成分式的形式,然后分子、分母都乘以分母的有理化因式,把分母的根号化去(或分子、分母约分).把分母的根号化去,叫做分母有理化.

二:【经典考题剖析】

1. 已知△ABC 的三边长分别为a 、b 、c, 且a 、b 、c 满足a 2

-

|5|0c -=,试判断△ABC 的形状.

2. x 为何值时,下列各式在实数范围内有意义

(1

;(2

(3

3.找出下列二次根式中的最简二次根式:

2

22

x y

+

4.判别下列二次根式中,哪些是同类二次根式:

0),3

b b

-

5.

化简与计算

2)

x

7

)

2

m

-

⑤

22

-

;⑥(+

三、训练:

见四川中考复习与训练18-20页“针对训练”

四、教学反思:

第6课时一元一次不等式(组)

学习目标:会在数轴上表示不等式组的解集,掌握一元一次不等式组的应用

学习重点:一元一次不等式组的应用

学习过程:

一、【知识梳理】

1.不等式:用不等号(<、≤、>、≥、≠)表示的式子叫不等式。

2.不等式的基本性质:(1)不等式的两边都加上(或减去),不等号的.(2)不等式的两边都乘以(或除以),不等号的.(3)不等式的两边都乘以(或除以),不等号的方向.

6.一元一次不等式:只含有,并且未知数的最高次数是,系数不为零的不等式叫做一元一次不等式.

13.一元一次不等式组的解.

(1)分别求出不等式组中各个不等式的解集;(2)利用数轴或口诀求出这些解集的公共部分,即这个不等式的解。(口诀:同大取大,同小取小;大于小的小于大的,取两者之间;大于大的小于小的,无解。)

二:【经典考题剖析】

1. 解不等式

111

1

326

y y y

+--

-≥-,并在数轴上表示出它的解集。

分析:按基本步骤进行,注意避免漏乘、移项变号,特别注意当不等式两边同时乘以或除以一个负数时,不等号的方向要改变。答案:6

y≤

2. 解不等式组

2(1)3

25

3

x x

x

x

--≤

?

?

+

?

>

??

,并在数轴上表示出它的解集。

分析:不等式组的解集是各不等式解集的公共部分,故应将不等式组里各不等式分别求出解集,标到数轴上找出公共部分,数轴上要注意空心点与实心点的区别,与方程组的解法相比较可见思路不同。

答案:-1≤x<5

4. 已知不等式3x a

-≤0,的正整数解只有1、2、3,求a。

略解:先解3x a -≤0可得:3

a x ≤

,考虑整数解的定义,并结合数轴确定3a 允许的范围,可得3≤

3a <4,解得9≤a <12。不要被“求a ”二字误导,以为a 只是某个值。

5. 某工厂现有甲种原料360千克,乙种原料290千克,计划利用这两种原料生产A 、B 两种产品共50件,已知生产一件A 种产品用甲种原料9千克,乙种原料3千克,可获利700元;生产一件B 种产品用甲种原料4千克,乙种原料10千克,可获利1200元。

(1)按要求安排A 、B 两种产品的生产件数,有哪几种方案?请你设计出来;

(2)设生产A 、B 两种产品总利润为y 元,其中一种产品生产件数为x 件,试写出y 与x 之间的函数关系式,并利用函数的性质说明那种方案获利最大?最大利润是多少?略解:(1)设生产A 种产品x 件,那么B 种产品(50)x -件,则: 解得30≤x ≤32 ∴x =30、31、32,依x 的值分类,可设计三种方案;

(2)设安排生产A 种产品x 件,那么:7001200(50)y x x =+-

整理得:50060000y x =-+(x =30、31、32)

根据一次函数的性质,当x =30时,对应方案的利润最大,最大利润为45 000元。

三、训练:

见四川中考复习与训练22-25页“针对训练”

四、教学反思:

第7课时 整式方程

知识点:

等式及基本性质、方程、方程的解、解方程、一元一次方程、一元二次方程、简单的高次方程 教学目标:

1. 理解方程和一元一次方程、一元二次方程概念;

2. 理解等式的基本性质,能利用等式的基本性质进行方程的变形,掌握解一元一次方程的一般步骤,能熟练地解一元一次方程;

3. 会推导一元二次方程的求根公式,理解公式法与用直接开平方法、配方法解一元二次方程的关系,会选用适当的方法熟练地解一元二次方程;

4. 了解高次方程的概念,会用因式分解法或换元法解可化为一元一次方程和一元二次方程的简单的高次方程;

5. 体验“未知”与“已知”的对立统一关系。

考查重难点:

考查一元一次方程、一元二次方程及高次方程的解法,有关习题常出现在填空题和选择题中。

教学过程: 一、基础回顾: 1、内容分析

(1)方程的有关概念

含有未知数的等式叫做方程.使方程左右两边的值相等的未知数的值叫做方程的解(只含有—个未知数的方程的解,也叫做根).

(2)一次方程(组)的解法和应用

只含有一个未知数,并且未知数的次数是1,系数不为零的方程,叫做一元一次方程. 解一元一次方程的一般步骤是去分母、去括号、移项、合并同类项和系数化成1.

94(50)360

310(50)290

x x x x +-≤??

+-≤?

(3)一元二次方程的解法 (a)直接开平方法

形如(mx+n)2

=r(r ≥o)的方程,两边开平方,即可转化为两个一元一次方程来解,这种方法叫做直接开平方法.

(b )把一元二次方程通过配方化成

(mx+n)2

=r(r ≥o)

的形式,再用直接开平方法解,这种方法叫做配方法. (c)公式法

通过配方法可以求得一元二次方程

ax 2

+bx+c=0(a ≠0)

的求根公式:a

ac

b b x 242-±-=

用求根公式解一元二次方程的方法叫做公式法. (d)因式分解法

如果一元二次方程ax 2

+bx+c=0(a ≠0)的左边可以分解为两个一次因式的积,那么根据两个因式的积等于O ,这两个因式至少有一个为O ,原方程可转化为两个一元一次方程来解,这种方法叫做因式分解法. 二:【经典考题剖析】 1. 解方程:12

733)1(2-=-+

+x

x x 2. 若关于x 的方程:(3)(2)

10354

k x k x x +--

=-

与方程1252(1)3x x --+=的解相同,求k 的值。 3. 在代数式ax by m ++中,当2,3,4x y m ===时,它的值是零;当3,6,x y =-=-

4m =时,它的值是4;求a b 、的值。

4. 要把面值为10元的人民币换成2元或1元的零钱,现有足够的面值为2元、1元的人民币,那么共有换法( )A. 5种;B. 6种;C. 8种;D. 10种

解:首先把实际问题转化成数学问题,设需2元、1元的人民币各为张(x 、y 为非负数),则有:

210102x y y x +=?=-,05x x ≤≤且为整数012345x ?=、

、、、、。 5. 如图是某风景区的旅游路线示意图,其中B 、C 、D 为风景点,E 为两条路的交叉点,图中数据为相应两点的路程(单位:千米)。一学生从A 处出发以2千米/小时的速度步行游览,每个景点的逗留时间均为0.5小时。

(1)当他沿着路线A →D →C →E →A 游览回到A 处时,共用了3小时,求CE 的长; (2)若此学生打算从A 处出发后,步行速度与在景点的逗留时间保持不变,且在最短 三、训练:

见四川中考复习与训练27-29页“针对训练”

四、教学反思:

第8课时 方程组

知识点:

方程组、方程组的解、解方程组、二元一次方程(组)、三元一次方程(组)、二元二次方程(组)、解方程组的基本思想、解方程组的常见方法。 教学目标:

了解方程组和它的解、解方程组等概念,灵活运用代入法、加减法解二元一次方程组,并会解简单的三元一次方程组。掌握由一个二元一次方程和一个二元二次方程组成的方程组的解法,掌握由一个二元二次方程和一个可以分解为两个二元一次方程的二元二次方程组成的方程组的解法。

考查重难点:

考查二元一次方程组、二元二次方程组的能力,有关试题多为解答题,也出现在选择题、填空题中,近年的中考试题中出现了有关的阅读理解题。 1、教学过程: 一、基础回顾:

(1)方程组的有关概念

含有两个未知数并且未知项的次数是1的方程叫做二元一次方程.两个二元—次方程合在一起就组成了一个—。元一次方程组.二元一次方程组可化为 ??

?=+=+r

ny mx c by ax ,

(a ,b ,m 、n 不全为零)的形式.

使方程组中的各个方程的左、右两边都相等的未知数的值,叫做方程组的解. (2)一次方程组的解法和应用

解二元(三元)一次方程组的一般方法是代入消元法和加减消元法. (3)简单的二元二次方程组的解法

(a)可用代入法解一个二元二次方程和一个二元一次方程组成的方程组.

(b)对于两个二元三次方程组成的方程组,如果其中一个可以分解因式,那么原方程组可以转化为两个由一个二元二次方程和一个二元一次方程组成的方程组来解. 二:【经典考题剖析】

1. 若3a x b y+7和-7a -1-4y b 2x

是同类项,则 x 、y 的值为( )

A .x =3,y =-1

B .x =3,y = 3

C .x =1,y=2

D .x =4,y =2 2. 方程x+y=2

2x+2y=3

??

?没有解,由此一次函数y=2-x 与y=32-x 的图象必定( )

A .重合

B .平行

C .相交

D .无法判断 3.二元一次方程组y=21

y=2x+3x -??

?

的解是_______;那么一次函数y=2x —1和y=2x+3的图象的交点坐标是 ;

4.已知a b 、

0b =,解关于x 的方程:2

(2)1a x b a ++=- 5.

若a

a 、

b 的值. 6.方程(组)12

334

x x -+=-

(1)

; 1.80.80.030.0251.20.032x x x ++--=(2); 235321x y x y +=??-=?(3);122()34533

24

3x y x y x y y x

++-?-=

???--?-=-??(4) 三、训练:

见四川中考复习与训练9-10页“针对训练” 四、教学反思:

第9课时 一元二次方程

学习目标:

1.能够利用一元二次方程解决有关实际问题并能根据问题的实际意义检验结果的合理性,进一步培养学生分析问题、解决问题的意识和能力.

2.了解一元二次方程及其相关概念,会用配方法、公式法、分解因式法解简单的一元二次方程,并在解一元二次方程的过程中体会转化等数学思想.

3.经历在具体情境中估计一元二次方程解的过程,发展估算意识和能力. 教学重点

会用配方法、公式法、分解因式法解简单的一元二次方程。 教学难点

根据方程的特点灵活选择解法。并在解一元二次方程的过程中体会转化等数学思想. 教学过程 一:基础回顾

1. 一元二次方程:只含有一个 ,且未知数的指数为 的整式方程叫一元二次方程。它的

一般形式是 (其中 、 )

它的根的判别式是△= ;当△>0时,方程有 实数;当△=0时,方程有

实数根;当△<0时,方程有 实数根;

一元二次方程根的求根公式是 、(其中 ) 2.一元二次方程的解法:

⑴ 配方法:配方法是一种以配方为手段,以开平方为基础的一种解一元二次方程的方法.用配方法

解一元二次方程:ax 2

+bx+c=0(k ≠0)的一般步骤是:①化二次项系数为1,即方程两边同除以二次项系数;②移项,即使方程的左边为二次项和一次项,右边为常数项;③配方,即方程两边都

加上 的绝对值一半的平方;④化原方程为2

(x+m)=n 的形式;⑤如果n 0≥就可以用两边开平方来求出方程的解;如果n=<0,则原方程无解.

⑵ 公式法:公式法是用求根公式求出一元二次方程的解的方法。它是通过配方推导出来的.一元二次方程的求根公式是 2

(40)b ac -≥

注意:用求根公式解一元二次方程时,一定要将方程化为 。

⑶ 因式分解法:用因式分解的方法求一元二次方程的根的方法叫做 .它的理论根据是两个因式中至少要有一个等于0,因式分解法的步骤是:①将方程右边化为0;②将方程左边分解为两个一次因式的乘积;③令每个因式等于0,得到两个一元一次方程,解这两个一元一次方程,它们的解就是原一元二次方程的解. 3.一元二次方程的注意事项:

⑴ 在一元二次方程的一般形式中要注意,强调a ≠0.因当a=0时,不含有二次项,即不是一元二次

方程.如关于x 的方程(k 2-1)x 2

+2kx+1=0中,当k=±1时就是一元一次方程了.

⑵ 应用求根公式解一元二次方程时应注意:①化方程为一元二次方程的一般形式;②确定a 、b 、c

的值;③求出b 2-4ac 的值;④若b 2-4ac ≥0,则代人求根公式,求出x 1 ,x 2.若b 2

-4a <0,则方程无解.

⑶ 方程两边绝不能随便约去含有未知数的代数式.如-2(x +4)2

=3(x +4)中,不能随便约去(x +4)

⑷ 注意:解一元二次方程时一般不使用配方法(除特别要求外)但又必须熟练掌握,解一元二次方程的一般顺序是:直接开平方法→因式分解法→公式法.

二:【经典考题剖析】 1. 分别用公式法和配方法解方程:2

232x x -=

分析:用公式法的关键在于把握两点:①将该方程化为标准形式;②牢记求根公式。用配方法的关键在于:①先把二次项系数化为1,再移常数项;②两边同时加上一次项系数一半的平方。 2. 选择适当的方法解下列方程:

(1)2

7(23)28x -=; (2)2

23990y y --=

(3)2

21x +=; (4)2

(21)3(21)20x x ++++= 分析:根据方程的不同特点,应采用不同的解法。(1)宜用直接开方法;(2)宜用配方法;(3)宜用公式法;(4)宜用因式分解法或换元法。

3. 已知2

22

2

2

()()60a b a b +-+-=,求22

a b +的值。

分析:已知等式可以看作是以22a b +为未知数的一元二次方程,并注意22

a b +的值应为非负数。

4. 解关于x 的方程:2

(1)20a x ax a --+=

分析:学会分类讨论简单问题,首先要分清楚这是什么方程,当a =1时,是一元一次方程;当a ≠1

时,是一元二次方程;再根据不同方程的解法,对一元二次方程有无实数解作进一步讨论。

5. 阅读下题的解答过程,请你判断其是否有错误,若有错误,请你写出正确答案.

已知:m 是关于x 的方程mx 2

-2x +m =0的一个根,求m 的值.

解:把x=m 代人原方程,化简得m 3=m ,两边同时除以m ,得m 2

=1,所以m=l ,

把=l 代入原方程检验可知:m=1符合题意,答:m 的值是1.

三、训练:

见四川中考复习与训练34-36页“针对训练”

四、教学反思:

第10课时 判别式

知识点:

一元二次方程根的判别式、判别式与根的个数关系、判别式与根、韦达定理及其逆定理 教学目标:

1.掌握一元二次方程根的判别式,会判断常数系数一元二次方程根的情况。对含有字母系数的由一元二次方程,会根据字母的取值范围判断根的情况,也会根据根的情况确定字母的取值范围;

2.掌握韦达定理及其简单的应用;

3.会在实数范围内把二次三项式分解因式;

4.会应用一元二次方程的根的判别式和韦达定理分析解决一些简单的综合性问题。

教学重难点:.掌握一元二次方程根的判别式,会判断常数系数一元二次方程根的情况。会应用一元二次方程的根的判别式和韦达定理分析解决一些简单的综合性问题。

一、基础回顾:

1.一元二次方程的根的判别式

一元二次方程ax 2+bx+c=0(a ≠0)的根的判别式△=b 2

-4ac 当△>0时,方程有两个不相等的实数根; 当△=0时,方程有两个相等的实数根, 当△<0时,方程没有实数根. 2.一元二次方程的根与系数的关系

(1)如果一元二次方程ax 2

+bx+c=0(a ≠0)的两个根是x 1,x 2,那么a b x x -=+21,a

c x x =21

(2)如果方程x 2

+px+q=0的两个根是x 1,x 2,那么x 1+x 2=-P ,x 1x 2=q

(3)以x 1,x 2为根的一元二次方程(二次项系数为1)是x 2

-(x 1+x 2)x+x 1x 2=0.

3.二次三项式的因式分解(公式法)

在分解二次三项式ax 2+bx+c 的因式时,如果可用公式求出方程ax 2

+bx+c=0的两个根是x 1,x 2,那么ax 2

+bx+c=a(x-x 1)(x-x 2). 考查重难点:

1.利用根的判别式判别一元二次方程根的情况,有关试题出现在选择题或填空题中,如:关于x 的方程ax 2

-2x +1=0中,如果a<0,那么梗的情况是( )

(A )有两个相等的实数根 (B )有两个不相等的实数根 (C )没有实数根 (D )不能确定

2.利用一元二次方程的根与系数的关系求有关两根的代数式的值,有关问题在中考试题中出现的频率非常高,多为选择题或填空题,如:

设x 1,x 2是方程2x 2-6x +3=0的两根,则x 12+x 22

的值是( )

(A )15 (B )12 (C )6 (D )3

3.在中考试题中常出现有关根的判别式、根与系数关系的综合解答题。在近三年试题中又出现了有关的开放探索型试题,考查了考生分析问题、解决问题的能力。

二:【经典考题剖析】

1. 解下列分式方程:25211111 332552323

x x x x x x x x x -+=+==+---++();(2);();

2222213(1)1142312211x x x x x x x x x x x x -++?

???+=+=+-+= ? ?--++?

???(4);(5);(6) 分析:

(1)用去分母法;(2)(3)(4)题用化整法;(5)(6)题用换元法;分别

设211x y x +=+,1

y x x

=+,解后勿忘检验。

2. 解方程组:11131129

x y x y ?-=?????=?? 分析:此题不宜去分母,可设1x =A ,1y -=B 得:132

9A B A B ?+=???

??=-??,用根与系

数的关系可解出A 、B ,再求x y 、,解出后仍需要检验。

3. 若关于x 的分式方程226224

m x x x x -+=+--有增根,求m 的值。

4. 某市今年1月10起调整居民用水价格,每立方米水费上涨25%,小明家去年12月份的水费是18元,

而今年5月份的水费是36元,已知小明家今年5月份的用水量比去年12月份多6 m 3

,求该市今年居民用水的价格.

解:设市去年居民用水的价格为x 元/m 3,则今年用水价格为(1+25%) x 元/m 3

.根据题意,得

3618

6 x=(125%)x x -=+,解得 1.8

经检验,x=1.8是原方程的解.所以(125%) 2.25x += .

答:该市今年居民用水的价格为 2.25 x 元/m 3

.

点拨:分式方程应注意验根.本题是一道和收水费有关的实际问题.解决本 题的关键是根据题意找

到相等关系:今年5月份的用水量一去年12月份的用量=6m 3

.

5. 某地生产一种绿色蔬菜,若在市场上直接销售,每吨利润1000元;经粗加工后销售,每吨利润可达4500元;经精加工后销售每吨利润涨至7500元。当地一公司收获这 三、训练:

见四川中考复习与训练34-36页“针对训练”

四、教学反思:

第11课时 应用题

知识点:

列方程(组)解应用题的一般步骤、列方程(组)解应用题的核心、应用问题的主要类型 教学目标:能够列方程(组)解应用题

内容分析

列出方程(组)解应用题的一般步骤是:

(i)弄清题意和题目中的已知数、未知数,用字母表示题目中的一个(或几个)未知数; (ii)找出能够表示应用题全部含义的一个(或几个)相等关系;

(iii)根据找出的相等关系列出需要的代数式,从而列出方程(或方程组); (iv)解这个方程(或方程组),求出未知数的值; (v)写出答案(包括单位名称). 考查重难点与常见题型:

考查列方程(组)解应用题的能力,其中重点是列一元二次方程或列分式方程解应用题,习题以工程问题、行程问题为主,近几年出现了一些经济问题,应引起注意

教学过程

一:【知识梳理】

1.列方程解应用题常用的相等关系

工作量=工作效率×工作时间相等关系:各部分工作量之和=1

常从工作量、工作时间上考虑相等关系

比例问题

相等关系:各部分量之和=总量。设其中一分为,由已知各部分量在总量中所占的比例,可得各部分量的代数式

年龄问题大小两个年龄差不会变抓住年龄增长,一年一岁,人人平等。

浓度问题

稀释问题溶剂(水)、溶质(盐、纯酒精)、溶液(盐水、酒精溶液)

溶质=溶液×百分比浓度

由加溶剂前后溶质不变。两个相等关系:

加溶剂前溶质质量=加溶剂后溶质质量

加溶剂前溶液质量+加入溶剂质量=加入溶剂后的溶液质量

加浓问题

同上由加溶质前后溶剂不变。两个相等关系:

加溶质前溶剂质量=加溶质后溶剂质量

加溶质前溶液质量+加入溶质质量=加入溶质后的溶液质量

混合配制问题等量关系:

混合前甲、乙种溶液所含溶质的和=混合后所含溶质

混合前甲、乙种溶液所含溶剂的和=混合后所含溶剂

利息

问题本息和、本金、利息、利率、期数关系:利息=本金×利率×期数相等关系:

本息和=本金+利息

行程问题

追击问题

路程、速度、时间的关系:

路程=速度×时间 1:同地不同时出发:前者走的路程=追击者走的路程

2:同时不同地出发:前者走的路程+两地间的距离=追击者走的路程

相遇问题同

上相等关系:甲走的路程+乙走的路程=甲乙两地间的路程

航行问题顺水(风)速度=静水(风)速度+水流(风)速度

逆水(风)速度=静水(风)速度-水流(风)速度

1:与追击、相遇问题的思路方法类似

2:抓住两地距离不变,静水(风)速度不变的特点考虑相等关系。

数字问题多位数的表示方法:是一个多位数可以表示为(其中0<a、b、c<10的整数)1:抓住数字间或新数、原数间的关系寻找相等关系。

2:常常设间接未知数。

商品利

润

率问题商品利润=商品售价-商品进价

首先确定售价、进价,再看利润率,其次应理解打折、降价等含义。

2.列方程解应用题的步骤:

(1)审题:仔细阅读题,弄清题意;

(2)设未知数:直接设或间接设未知数;

(3)列方程:把所设未知数当作已知数,在题目中寻找等量关系,列方程;

(4)解方程;

(5)检验:所求的解是否是所列方程的解,是否符合题意;

(6)答:注意带单位.

二:【经典考题剖析】

1. A、B两地相距64千米,甲骑车比乙骑车每小时少行4千米,?如果甲乙二人分别从A、

B两地相向而行,甲比乙先行40分钟,两人相遇时所行路程正好相等,?求甲乙二人

的骑车速度.

分析:设甲的速度为x千米/时,则乙的速度为(x+4)千米/时

路程时间速度

甲x 32

乙x+4 32

行程问题即为时间、路程、速度三者之间的关系问题,在分析题意时,先画出示意

图(数形结合思想),然后设未知数,再列表,第一列填含未知数的量,第二列填题

目中最好找的量,第三列不再在题目中找,而是用前面两个量表示,往往等量关系

就在第三列所表示的量中.解完方程时要注意双重检验.

等量关系:t甲-t乙=40分钟=小时,方程:.

2.某市为了进一步缓解交通拥堵现象,?决定修建一条从市中心到飞机场的轻轨铁路。为

使工程能提前3?个月完成,需要将原定的工作效率提高12%,问原计划完成这项工程用多少个月?

工时工作量工效

原计划x 1

实际x-3 1

分析:工程量不明确,一般视为1,设原计划

完成这项工程用x个月,实际只用了(x-3)

个月.等量关系:

实际工效=原计划工效×(1+12%).

方程:

3.某商场销售一批名牌衬衫,平均每天可售出20件,每件盈利40元,为了扩大销售,增加盈利,尽快减少库存,商场决定采取适当的降价措施。经调查发现,如果每件衬衫每降价1元,商场平均每天可多售出2件。

(1)若商场平均每天要盈利1200元,每件衬衫应降价多少元?

(2)每件衬衫应降价多少元时,商场平均每天盈利最多?

分析:(1)设每件衬衫应降价元,则由盈利可解出但要

注意“尽快减少库存”决定取舍。(2)当取不同的值时,盈利随变化,可配方为:求最大值。但若联系二次函数的最值求解,可设:结合图象用顶点坐标公式解,思维能力就更上档次了。所以在应用问题中要发散思维,自觉联系学过的所有数学知识,灵活解决问题。答案:(1)每件衬衫应降价20元;(2)每件衬衫应降价15元时,商场平均每天盈利最高。

4.某音乐厅5月初决定在暑假期间举办学生专场音乐会,?入场券分为团体票和零售票,

其中团体票占总票数的.若提前购票,则给予不同程度的优惠,在5月份内,团体

三、训练:

见四川中考复习与训练34-36页“针对训练”

四、教学反思:

第12课时分式方程及应用

教学目标

1.使学生进一步掌握解分式方程的基本思想、方法、步骤,并能熟练运用各种技巧解方程,会检验分式方程的根。

2.能解决一些与分式方程有关的实际问题,具有一定的分析问题、解决问题的能力和应用意识.

教学重点解分式方程的基本思想和方法。

教学难点解决分式方程有关的实际问题。

教学过程

一:【知识梳理】

1.分式方程:分母中含有的方程叫做分式方程.

2.分式方程的解法:解分式方程的关键是(即方程两边都乘以最简公分母),将分式方程转化为整式方程;

3.分式方程的增根问题:⑴增根的产生:分式方程本身隐含着分母不为0的条件,当把分式方程转化为整式方程后,方程中未知数允许取值的范围扩大了,如果转化后的整式方程的根恰好使原方程中分母的值为0,那么就会出现不适合原方程的根的增根;⑵验根:因为解分式方程可能出现增根,

所以解分式方程必须验根。验根的方法是将所求的根代人或,若的值为零或的值为零,则该根就是增根。

4.分式方程的应用:列分式方程解应用题与列一元一次方程解应用题类似,但要稍复杂一些.解题时应抓住“找等量关系、恰当设未知数、确定主要等量关系、用含未知数的分式或整式表示未知量”

等关键环节,从而正确列出方程,并进行求解.另外,还要注意从多角度思考、分析、解决问题,注意检验、解释结果的合理性.

5.通过解分式方程初步体验“转化”的数学思想方法,并能观察分析所给的各个特殊分式或分式方程,灵活应用不同的解法,特别是技巧性的解法解决问题。

6. 分式方程的解法有和。

二:【经典考题剖析】

1. 解下列分式方程:

分析:(1)用去分母法;(2)(3)(4)题用化整法;(5)(6)题用换元法;分别

设,,解后勿忘检验。

2. 解方程组:分析:此题不宜去分母,可设=A,=B得:,用根与系数的关系可解出A、B,再求,解出后仍需要检验。

3. 若关于x的分式方程有增根,求m的值。

4. 某市今年1月10起调整居民用水价格,每立方米水费上涨25%,小明家去年12月份的水费是18元,而今年5月份的水费是36元,已知小明家今年5月份的用水量比去年12月份多6 m3,求该市今年居民用水的价格.

解:设市去年居民用水的价格为x元/m3,则今年用水价格为(1+25%) x元/m3.根据题意,得经检验,x=1.8是原方程的解.所以.

答:该市今年居民用水的价格为 2.25 x元/m3.

点拨:分式方程应注意验根.本题是一道和收水费有关的实际问题.解决本题的关键是根据题意找到相等关系:今年5月份的用水量一去年12月份的用量=6m3.

5. 某地生产一种绿色蔬菜,若在市场上直接销售,每吨利润1000元;经粗加工后销售,每吨利润可达4500元;经精加工后销售每吨利润涨至7500元。当地一公司收获这种蔬菜140吨,其加工厂生产能力是:如果进行粗加工,每天可加工16吨;如果进行精加工,每天可加工6吨。但两种加工方式不能同时进行,受季节等条件限制,公司必须在15天内将这蔬菜全部销售或加工完毕,为此公司初定了三种可行方案:方案一:将蔬菜全部进行粗加工;

方案二:尽可能多的对蔬菜进行精加工,没来得及加工的蔬菜在市场上直接销售;

方案三:将部分蔬菜进行精加工,其余蔬菜进行粗加工,并恰好15天完成。你认为哪种方案获利最多?为什么?略解:第一种方案获利630 000元;第二种方案获利725 000元;第三种方案先设将吨蔬菜精加工,用时间列方程解得,故可算出其获利810000元,所以应选择第三种方案。

三、训练:

见四川中考复习与训练38-40页“针对训练”

四、教学反思:

第13课时坐标系与函数

知识点:

平面直角坐标系、常量与变量、函数与自变量、函数表示方法

教学目标:

1.了解平面直角坐标系的有关概念,会画直角坐标系,能由点的坐标系确定点的位置,由点的位置确定点的坐标;

2.理解常量和变量的意义,了解函数的一般概念,会用解析法表示简单函数;

3.理解自变量的取值范围和函数值的意义,会用描点法画出函数的图像。

教学重点

能根据坐标描出点的位置,由点的位置写出它的坐标;了解函数的一般概念,会用解析法表示简单函数;教学难点

能在直角坐标系描述物体的位置、确定物体的位置.

一、基础回顾:

1.平面直角坐标系的初步知识

在平面内画两条互相垂直的数轴,就组成平面直角坐标系,水平的数轴叫做x 轴或横轴 (正方向向右),铅直的数轴叫做y 轴或纵轴(正方向向上),两轴交点O 是原点.这个平面叫做坐标平面.

x 轴和y 把坐标平面分成四个象限(每个象限都不包括坐标轴上的点),要注意象限的编号顺序及各象限内点的坐标的符号:

由坐标平面内一点向x 轴作垂线,垂足在x 轴上的坐标叫做这个点的横坐标,由这个点向y 轴作垂线,垂足在y 轴上的坐标叫做这个点的纵坐标,这个点的横坐标、纵坐标合在一起叫做这个点的坐标(横坐标在前,纵坐标在后).一个点的坐标是一对有序实数,对于坐标平面内任意一点,都有唯一一对有序实数和它对应,对于任意一对有序实数,在坐标平面都有一点和它对应,也就是说,坐标平面内的点与有序实数对是一一对应的. 2.函数

设在一个变化过程中有两个变量x 与y ,如果对于x 的每一个值, y 都有唯一的值与它对应,那么就说x 是自变量, y 是x 的函数.

用数学式子表示函数的方法叫做解析法.在用解析式表示函数时,要考虑自变量的取值范围必须使解析式有意义.遇到实际问题,还必须使实际问题有意义.

当自变量在取值范围内取一个值时,函数的对应值叫做自变量取这个值时的函数值. 3.函数的图象

把自变量的一个值和自变量取这个值时的函数值分别作为点的横坐标和纵坐标,可以在坐标平面内描出一个点,所有这些点组成的图形,就是这个函数的图象.也就是说函数图象上的点的坐标都满足函数的解析式,以满足函数解析式的自变量值和与它对应的函数值为坐标的点都在函数图象上. 知道函数的解析式,一般用描点法按下列步骤画出函数的图象:

(i)列表.在自变量的取值范围内取一些值,算出对应的函数值,列成表.

(ii)描点.把表中自变量的值和与它相应的函数值分别作为横坐标与纵坐标,在坐标平面内描出相应的点.

(iii)连线.按照自变量由小到大的顺序、用平滑的曲线把所描各点连结起来. 二:【经典考题剖析】

1. 如果点M(a+b,ab)在第二象限,那么点N(a ,b)在( )

A.第一象限

B.第二象限

C.第三象限

D.第四象限

解析:由M 在第二象限,可知a+b<0,ab>0可确定a<0,b<0,从而确定N 在第三象限。 2.在直角坐标系中,点P (3,5)关于原点O 的对称点P '的坐标是 ; 解析:关于轴对称点的横坐标相等,纵坐标互为相反数;关于轴对称的点横坐标互为相反数,纵坐标相等;关于原点对称的点横坐标、纵坐标都互为相反数。

3.函数y =x 的取值范围是 ( )

A. x < 1

B. x ≤ 1

C. x > 1

D. x ≥1

解析:求函数自变量的取值范围,往往通过解方程或解不等式(组)来确定,要学会这种转化方法.

4.某生物兴趣小组在四天的实验研究中发现:骆驼的体温会随外部环境温度的变化而变化,而且在这四天中每昼夜的体温变化情况相同.他们将一头骆驼前两昼夜的体温变化情况绘制成下图.请根据图象回答: ⑴第一天中,在什么时间范围内这头骆 驼的体温是上升的?它的体温从最低上升 到最高需要多少时间?

⑵第三天12时这头骆驼的体温是多少? ⑶兴趣小组又在研究中发现,图中10时

到22时的曲线是抛物线,求该抛物线的解析式. 略解: ⑴第一天中,从4时到16时这头骆驼的体温是上升的;它的体温从最低上升到最高需要12小时.⑵第三天12时这头骆驼的体温是39℃. ⑶()2

1224102216

y x x x =-

++≤≤. 解析:函数的三钟表示方法:解析式、列表法和图像法.本题要从所给图像中提取信息, 三、训练:

见四川中考复习与训练38-40页“针对训练”

四、教学反思:

初中数学教案设计优秀模板 导语:我们时常在数学的奇妙天地中去体味数学,学习数学,开垦数学。以下是品才整理的,欢迎阅读参考。 一 教学建议 知识结构 重难点分析 本节的重点是中位线定理.三角形中位线定理和梯形中位线定理不但给出了三角形或梯形中线段的位置关系,而且给出了线段的数量关系,为平面几何中证明线段平行和线段相等提供了新的思路. 本节的难点是中位线定理的证明.中位线定理的证明教材中采用了同一法,同一法学生初次接触,思维上不容易理解,而其他证明方法都需要添加2条或2条以上的辅助线,添加的目的性和必要性,同以前遇到的情况对比有一定的难度. 教法建议 1.对于中位线定理的引入和证明可采用发现法,由学生自己观察、猜想、测量、论证,实际掌握效果比应用讲授法应好些,教师可根据学生情况参考采用 2.对于定理的证明,有条件的教师可考虑利用多媒体课

件来进行演示知识的形成及证明过程,效果可能会更直接更易于理解 教学设计示例 一、教学目标 1.掌握梯形中位线的概念和梯形中位线定理 2.掌握定理“过梯形一腰中点且平行底的直线平分另一腰” 3.能够应用梯形中位线概念及定理进行有关的论证和计算,进一步提高学生的计算能力和分析能力 4.通过定理证明及一题多解,逐步培养学生的分析问题和解决问题的能力 5. 通过一题多解,培养学生对数学的兴趣 二、教学设计 引导分析、类比探索,讨论式 三、重点和难点 1.教学重点:梯形中位线性质及不规则的多边形面积的计算. 2.教学难点:梯形中位线定理的证明. 四、课时安排 1课时 五、教具学具准备 投影仪、胶片,常用画图工具

六、教学步骤 【复习提问】 1.什么叫三角形的中位线?它与三角形中线有什么区别?三角形中位线又有什么性质(叙述定理). 2.叙述平行线等分线段定理及推论1、推论2(学生叙述,教师画草图,如图所示,结合图形复习). (由线段EF引入梯形中位线定义) 【引入新课】 梯形中位线定义:连结梯形两腰中点的线段叫梯形的中位线. 现在我们来研究梯形中位线有什么性质. 如图所示:EF是 的中位线,引导学生回答下列问题:(1)EF与BC有什么关系?( ) (2)如果 那么DF与FC,AD与GC是否相等?为什么?(3)EF与AD、BG有何关系? 教师用彩色粉笔描出梯形ABGD,则EF为梯形ABGD的中位线. 由此得出梯形中位线定理:梯形的中位线平行于两底,并且等于两底和的一半. 现在我们来证明这个定理(结合上面提出的问题,让学

人教版八年级数学上册《函数》教案 ] 教学目标 1.知识与技能 了解函数的概念,弄清自变量与函数之间的关系. 2.过程与方法 经历探索函数概念的过程,感受函数的模型思想. 3.情感、态度与价值观 培养观察、交流、分析的思想意识,体会函数的实际应用价值. 重、难点与关键 1.重点:认识函数的概念. 2.难点:对函数中自变量取值范围的确定. 3.关键:从实际出发,由具体到抽象,建立函数的模型. 教学方法 采用“情境──探究”的方法,让学生从具体的情境中提升函数的思想方法. 教学过程 一、回顾交流,聚焦问题 1.变量(P94)中5个思考题. 【教师提问】 同学们通过学习“变量”这一节内容,对常量和变量有了一定的认识,请同学们举出一些现实生活中变化的实例,指出其中的常量与变量. 【学生活动】思考问题,踊跃发言.(先归纳出5个思考题的关系式,再举例) 【教师活动】激发兴趣,鼓励学生联想, 2.在地球某地,温度T(℃)与高度d(m)的关系可以挖地用T=10-来表示(如图),请你根据这个关系式回答下列问题: (1)指出这个关系式中的变量和常量. (2)填写下表. 高度d/m 0 ,200,400,600,800,1000 温度T/℃ (3)观察两个变量之间的联系,当其中一个变量取定一个值时,另一个变量就______. 3.课本P7“观察”. 【学生活动】四人小组互动交流,踊跃发言 二、讨论交流,形成概念 【函数定义】 一般地,在一个变化过程中,如果有两个变量x与y,并且对于x的每一个确定的值,y都有唯一确定的值与其对应,那么我们就说x是自变量,y是x的函数. 【教师活动】归纳出函数的定义.强调在上述活动中的关系式是函数关系式.提问学生,两个变量中哪个是自变量呢?哪个是这个自变量的函数? 【学生活动】辨析理解,如:T=10-这个函数关系式中,d是自变量,T是d的函数等.弄清函数定义中的问题。 三、继续探究,感知轻重

初中数学公开课教学反思 怎么写初中数学公开课教学反思?将教学作为一种技术,按照既定的程序和一定的练习使之自动化。它使教师的教学决策是反应的而非反思的、直觉的而非理性的,例行的而非自觉的。下面是我为大家整理的初中数学公开课教学反思,希望对大家能有所帮助。 初中数学公开课教学反思篇一 思之不慎,行而失当”反思意识人类早就有之。“反求诸己,扪心自问”、“吾日三省吾身”等至理名言就是佐证。而当今社会反思已成为人们的自觉行为,何况作为教师,在教学中也应适时反思教育的得与失,消去弊端,得教益。 今年,我担任初中数学教学工作,目前学期工作已基本结束,就此,我作了以下反思。 一、课堂教学中存在的问题。 1、由于新教材数学教学的特殊性,我的讲解基本上还拘泥于教材的信息,而开放型的、能激发学生想象力与创造力和发散学生思维的课堂比例还较小。在课堂教学中,有时缺乏积极有效的师生互动,部分课时过于注重讲授,没有以精讲精练的要求正确处理好讲与练的关系,导致教与学不合拍,忽视对学生的基础、能力的关注。 2、课堂教学不能针对学生实际,缺乏“备学生”、“备学案”这一必要环节;对教材的处理和把握仍然拘泥于教材,没有进行有效地取舍、组合、拓展、加深;课堂教学没有真正做到对学生进行基础知识点、中考热点和中考难点的渗透,学生原有的知识不能得到及时、适时地活化;课堂密度要求不足,学生参与

机会少、参与面小;课堂留给学生自疑、自悟、自学、自练、自得的时间十分有限。 3、对中考的研究不够,对中考的考试范围、要求、形式、出题的特点及规律的了解不够明确,在课堂教学中依赖于复习资料,缺乏对资料的精选与整合,忽视教师自身对知识框架的主动构建,从而课堂教学缺乏对学生英语知识体系的方法指导和能力培养。 4、课堂设计缺乏适当适时的教学评价,不能及时获悉学生在课堂上有没有收获,有多大收获等学情;课前设计“想教学生什么”,课堂反馈“学生学到什么”和课后反思“学生还想学什么”三个环节没有得到最大程度上的统一。 二、学生数学学习存在的问题。 由于课堂教学中以上问题的存在,学生的数学学习与复习出现了许多问题。 1.学生对数学学习缺乏兴趣、自信心和学习动力;在数学课堂上不积极参与,缺少主动发言的热情或根本不愿意发言;另外,相当一部分学生在听新课时跟不上老师的节奏或不能理解教师相对较快的指示语。 2.学生对数学课堂知识的掌握不实在、理解不全面,课外花的冤枉时间多;而大部分学生对书本知识不够重视,找不到数学学科复习的有效载体,不能有效的利用课本,适时地回归课本,数学复习缺乏系统性,数学学习缺乏主动性。 3.部分学生缺少教师明确的指导,在复习时缺乏系统安排和科学计划,或者学习和复习没有个性化特点,导致学习效果不明显。 4.基于以上情况,我认为作为学生中考的把关者,初中数学教师首先要有正确地意识,应充分认识到:一节课有没有效益,并不是指教师有没有教完内容或教得认真不认真,而是指学生有没有学到什么或学生学得好不好。如果学生不想

人教版初中数学教案 26.1 二次函数(1) 教学目标: (1)能够根据实际问题,熟练地列出二次函数关系式,并求出函数的自变量的取值范围。 (2)注重学生参与,联系实际,丰富学生的感性认识,培养学生的良好的学习习惯 重点难点: 能够根据实际问题,熟练地列出二次函数关系式,并求出函数的自变量的取值范围。 教学过程: 一、试一试 1.设矩形花圃的垂直于墙的一边 AB 的长为 xm,先取 x 的一些值,算出矩形的另一边BC的长,进而得出矩形的面积ym2 3.试将计算结果填写在下表的空格中, 2 . x 的值是否可以任意取 ? 有限定范围吗 ? 3 .我们发现,当 AB 的长(x)确定后,矩形的面积(y)也随之确定, y 是 x 的函数,试写出这个函数的关系式,

对于 1.,可让学生根据表中给出的 AB 的长,填出相应的 BC 的长和面积,然后引导学生观察表格中数据的变化情况,提出问题:(1)从所填表格中,你能发现什么?(2)对前面提出的问题的解答能作出什么猜想?让学生思考、交流、发表意见,达成共识:当AB 的长为5cm,BC 的长为 10m 时,围成的矩形面积最大;最大面积为 50m2。 对于 2 ,可让学生分组讨论、交流,然后各组派代表发表意见。形成共识,x 的值不可以任意取,有限定范围,其范围是 0 第十四章一次函数 §14.1.1变量巩海波 教学过程设计 活动2:提出问题 问题(1)加油站加油片断 1.在以上这个过程中,变化的量是. 没变化的量是. 引出定义 变量、常量。 2.试用含Q的式子表示W . 问题(2) 每张电影票售价为10元,如果早场售出票150张,日场售出票205张,晚场售出310张. 三场电影的票房收入各多少元?设一场电影售票x张,票房收入y元。怎样用含x的式子表示y ? 问题(3) 在一根弹簧的下端悬挂重物,改变 并记录重物的质量,观察并记录弹 簧长度的变化,探索它们的变化规 律。(实验中用钩码代替重物,每个 钩码的质量为50克) 小组内共同探讨,交流: ⑴重物质量每增加50g,弹簧伸长多少? 重物质量每增加1g,弹簧伸长多少? 若重物质量为300g,此时的弹簧长度是 多少? ⑵若用m表示重物质量,L表示受力后的弹簧长度,你能用含m的式子表示L吗? 独立思考: ⑴你能指出上述变化过程中的常量和变量吗? ⑵重物质量能否无限增加? 问题(4) 用20m长的绳子围成长方形,试改变长方形的长、宽,观察长方形的面积怎样变化,试举出6组长、宽的值,计算相应长方形的面积的值,然后探索它们的变化规律. ⑴能用含x的式子表示S吗? ⑵当x取定一个值时,面积S能随之确定 吗?是否是唯一的? ⑶这个变化过程中,x能任意取值吗?教师展示问题(1) 学生完成相关问题。 师生结合问题,给出定义。 教师展示问题(2) 学生完成相关问题 教师展示问题(3) 师生共同明确实验目的,做好实验分 工,进行通力合作实验。 学生在教师引导下,由特殊到一般进 行探究。 教师展示问题(4) 教师利用几何画板动画演示。 学生完成填表 来自学生身边的事例, 尤其是常量与变量在 这个情境中能较好的 让学生直观感知。 变量与常量是本节课 重点。在教学过程中引 导学生去发现变化的 量与没变化的量。 学生完成此问题较易。 弹簧称在学生生活中 可见,但不多。教师给 予图片展示或实物展 示。 学生对弹簧的伸缩原 理有一定理解。通过由 特殊到一般的探究,最 后学生可以写出关系 式。 在明确的活动目标指 引下,组织学生经历数 学思考的过程,进行有 效的数学活动。 通过教师动画演示和 学生探究,使学生更好 的认知变化规律。 《二元一次方程组》教学设计 一、教学目标 1.知识与技能目标: (1)理解二元一次方程组的概念和二元一次方程组解的含义; (2)会检验一对数是不是二元一次方程组的解,会利用列表尝试的方法求简单二元一次方程组的解; (3)通过对实际问题的分析,使学生进一步体会方程组是刻画现实世界的有效数学模型,同时培养学生观察、归纳、概括能力。 2.过程与方法目标 从一个学生熟悉的生活实例引入二元一次方程组的概念,并通过“辩一辩”“填一填”“试一试”“做一做”,加深学生对“二元一次方程组”和“二元一次方程组的解”的概念的理解;并使学生初步了解用列表尝试的方法求二元一次方程组的解,并使学生在解决问题的过程中经历知识的产生过程。 3.情感与态度目标 从学生的生活实际提出问题,既体现知识的学习过程,又体现知识的应用过程,同时还有利于激发学生的学习兴趣,有利于学生养成关注身边的事例、关心他人,培养一种社会的责任感。 二、教学重点、难点 重点是二元一次方程组的意义和二元一次方程组解的概念。 难点是利用列表尝试的方法求简单二元一次方程组的解。 三、教学准备 多媒体、实物投影仪。 四、教学方法和手段 基于本节课内容的特点和七年级学生的心理及思维发展的特征,在教学中选择激趣法、讨论法和总结法相结合。与学生建立平等融洽的互动关系,营造合作交流的学习氛围。在引导学生进行观察分析、抽象概括、练习巩固各个环节中运用多媒体进行演示,增强直观性,提高教学效率,激发学生的学习兴趣。 五、教学过程 环节一创设情境,探索新知 问题1:假设你们每人手上有一根长20cm的铁丝,将这根铁丝首尾相连围成一个正方形,围出来的正方形都完全一样吗? 问题2:同样用这根20厘米长的铁丝,首尾相连围成的长方形都完全一样吗?你能用二元一次方程来表示吗? 【设计意图】 ①通过问题情境复习旧知,真正理解二元一次方程的意义; ②为探索新知做好铺垫。 问题3:前面两个问题中都存在二元一次方程10 = +y x,为何围成的长方形有无数种情况,而围成的正方形只有一种情况? 【设计意图】 通过两个问题的对比,让学生感受到10 = +y x与y x=同时满足时,存在解的唯一性的过程,为二元一次方程组的形成做铺垫。 问题4:你能否通过增加一个条件,使同学们围成的长方形都完全一样吗?希望大家能增加更多不同类型的条件。 【设计意图】 ①开放性问题的设置不仅激发学生的求知欲,而且通过该开放性问题让学生真正感受二元一次方程组的形成; ②培养学生的合作意识以及团队精神; ③通过此问题引出二元一次方程组的概念。 【操作形式】 ①学生先思考,再分组合作,小组汇报; ②根据学生的汇报,教师引导,从而引出二元一次方程组的概念; ③教师备用: 10101010 ,,, 6223 x y x y x y x y x y x y x y +=+=+=+= ???? ???? ==-== ???? 。 巩固概念 请在下列方程中选出两个方程,组成二元一次方程组。 2 23,4,2,3,10 x y x y x y x y z -====++=。 问题5:你怎么能肯定,你所增加的一个条件就一定使长方形确定下来了 初中数学教案人教版 教学目标 1.理解有理数除法的意义,熟练掌握有理数除法法则,会进行运算; 2.了解倒数概念,会求给定有理数的倒数; 3.通过将除法运算转化为乘法运算,培养学生的转化的思想;通过运算,培养学生的运算能力。 教学建议 (一)重点、难点分析 本节教学的重点是熟练进行运算,教学难点是理解法则。 1.有理数除法有两种法则。法则1:除以一个数等于乘以这个数的倒数。是把除法转化为乘法来解决问题。法则2是把有理数除法纳入有理数运算的统一程序:一确定符号;二计算绝对值。如:按法则1计算:原式;按法则2计算:原式。 2.对于除法的两个法则,在计算时可根据具体的情况选用,一般在不能整除的情况下应用第一法则。如;在有整除的情况下,应用第二个法则比较方便,如;在能整除的情况下,应用第二个法则比较方便,如,如写成就麻烦了。 (二)知识结构 (三)教法建议 1.学生实际运算时,老师要强调先确定商的符号,然后在根据不同情况采取适当的方法求商的绝对值,求商的绝对值时,可以直接除,也可以乘以除数的倒数。 2.关于0不能做除数的问题,让学生结合小学的知识接受这一认识就可以了,不必具体讲述0为什么不能做除数的理由。 3.理解倒数的概念 (1)根据定义乘积为1的两个数互为倒数,即:,则互为倒数。 如:,则2与,-2与互为倒数。 (2)由倒数的定义,我们可以得到求已知数倒数的一种基本方法:即用1除以已知数,所得商就是已知数的倒数。如:求的倒数:计算,-2就是的倒数。一般我们求已知数的倒数很少用这种方法,实际应用时我们常把已知数看作分数形式,然后把分子、分母颠倒位置,所得新数就是原数的倒数。如-2可以看作,分子、分母颠倒位置后为,就是的倒数。 (3)倒数与相反数这两个概念很容易混淆。要注意区分。首先倒数是指乘积为1的两个数,而相反数是指和为0的两个数。如:,2与互为倒数,2与-2互为相反数。其次互为倒数的两个数符号相同,而互为相反数符号相反。如:-2的倒数是,-2的相反数是+2;另外0没有倒数,而0的相反数是0。 4.关于倒数的求法要注意: (1)求分数的倒数,只要把这个分数的分子、分母颠倒位置即可.(2)正数的倒数是正数,负数的倒数仍是负数. (3)负倒数的定义:乘积是-1的两个数互为负倒数. 教学设计示例 一、素质教育目标 (一)知识教学点 1.了解有理数除法的定义. 2.理解倒数的意义. 3.掌握有理数除法法则,会进行运算. (二)能力训练点 1.通过有理数除法法则的导出及运算,让学生体会转化思想. 2.培养学生运用数学思想指导思维活动的能力. (三)德育渗透点 初中数学教案下载 【篇一:初中数学优秀教案大集合】 课题:二元一次方程 一、教学目标: 1.理解二元一次方程及二元一次方程的解的概念; 2.学会求出某二元一次方程的几个解和检验某对数值是否为二元一次方程的解; 3.学会把二元一次方程中的一个未知数用另一个未知数的一次式来表示; 4.在解决问题的过程中,渗透类比的思想方法,并渗透德育教育. 二、教学重点、难点: 重点:二元一次方程的意义及二元一次方程的解的概念. 难点:把一个二元一次方程变形成用关于一个未知数的代数式表示另一个未知数的形式,其实质是解一个含有字母系数的方程. 三、教学方法与教学手段: 通过与一元一次方程的比较,加强学生的类比的思想方法; 通过“合作学习”,使学生认识数学是根据实际的需要而产生发展的观点. 四、教学过程: 1.情景导入: 新闻链接:桐乡70岁以上老人可领取生活补助, 得到方程:80a+150b=902 880. 2.新课教学: 引导学生观察方程80a+150b=902 880与一元一次方程有异同? 得出二元一次方程的概念:含有两个未知数,并且所含未知数的项的次数都是1次的方程叫做二元一次方程. 做一做: (1)根据题意列出方程: ①小明去看望奶奶,买了5 kg苹果和3 kg梨共花去23元,分别求苹果和梨的单价.设苹果的单价x元/kg , 梨的单价y元/kg ; ②在高速公路上,一辆轿车行驶2时的路程比一辆卡车行驶3时的路程还多20千米,如果设轿车的速度是a千米/小时,卡车的速度是b千米/小时,可得方程: . (2)课本p80练习2. 判定哪些式子是二元一次方程方程. 合作学习: 活动背景爱心满人间——记求是中学“学雷锋、关爱老人”志愿者活动. 问题:参加活动的36名志愿者,分为劳动组和文艺组,其中劳动组每 组3人,文艺组每组6人. 团支书拟安排8个劳动组,2个文艺组,单从人数上考虑,此方案是否可行? 为什么? 把x=8,y=2代入二元一次方程3x+6y=36,看看左右两边有没有相等? 由学生检验得出代入方程后,能使方程两边相等. 得出 二元一次方程的解的概念:使二元一次方程两边的值相等的一对未 知数的值叫做二元一次方程的一个解. 并提出注意二元一次方程解的书写方法. 试一试: 检验下列各组数是不是方程2x=y+1的解: ①??x=4,?x=2.5,?x=-6,②?③? ?y=3,?y=4,?y=-13. ②③是方程的解,每个学生再找出方程的一个解,引导学生得到结论:一般情况下,二元一次方程有无数个解. 3.合作学习: 给定方程x+2y=8,男同学给出y(x取绝对值小于10的整数)的值,女同学马上给出对应的x的值;接下来男女同学互换.(比一比哪位 同学反应快)请算的最快最准确的同学讲他的计算方法.提问:给出 x的值,计算y的值时,y的系数为多少时,计算y最为简便? 出示例题:已知二元一次方程 x+2y=8. (1)用关于y的代数式表示x; (2)用关于x的代数式表示y; (3)求当x= 2,0,-3时,对应的y的值,并写出方程x+2y=8的三个解. (当用含x的一次式来表示y后,再请同学做游戏,让同学体会一 下计算的速度是否要快) 4.课堂练习: (1)已知:5xm-2yn=4是二元一次方程,则m+n=; (2)二元一次方程2x-y=3中,方程可变形为y= 当x=2时,y= ; ?x=2,(3) 已知 ?是关于x,y的方程2x+ay=5的一个解,则a= . y=1? 5.你能解决吗? 小红到邮局给远在农村的爷爷寄挂号信,需要邮资3元8角.小红有 票额为6角和8角的邮票若干张,问各需要多少张这两种面额的邮票?说说你的方案. 2.2一元二次方程的解法(3) 【教学目标】 ◆知识教学点:理解一元二次方程求根公式的推导,会运用公式法解一元二次方程. ◆能力训练点:1.通过求根公式的推导,培养学生数学推理的严密性及严谨性. 2.培养学生快速而准确的计算能力. ◆德育渗透点:1.通过公式的引入,培养学生寻求简便方法的探索精神及创新意识. 2.让学生体验到所有一元二次方程都能运用公式法去解,形成全面解决问题的积极情感,感受公式的对称美、简洁美,产生热爱数学的情感. 【教学重点与难点】 ◆教学重点:求根公式的推导及用公式法解一元二次方程. ◆教学难点:对求根公式推导过程中依据的理论的深刻理解. 【教学过程】 (一)复习引入 1.用配方法解下列方程. (1)x2+15=10x,(2)3x2-12x+1/3=0 (通过两题练习,使学生复习用配方法解一元二次方程的思路和步骤,为本节课求根公式的推导做第一次铺垫.) 2.用配方法解关于x的方程 x2+2px+q=0. 解:移项,得x2+2px=-q 配方,得x2+2px+p2=-q+p2 即(x+p)2=p2-q. (教师板书,学生回答,此题为求根公式的推导做第二次铺垫.)3.用配方法推导 (二)探究新知:用配方法解一元二次方程ax2+bx+c=0(a≠0)解:因为a≠0,所以方程的两边同除以a, ∵a≠0,∴4a2>0 当b2-4ac≥0时. 从上面的结论可以发现: (1)一元二次方程a2+bx+c=0(a≠0)的根是由一元二次方程的系数a、b、c确定的. (2)在解一元二次方程时,可先把方程化为一般形式,然后在b 2-4ac≥0的前提下,把a 、b 、c 的值代入上式中,可求得方程的两个根. 的求根公式,用此公式解一元二次方程的方法叫做公式法. (二)师生互动,应用新知 互动1 师:一元二次方程ax 2+bx+c=0(a≠0)的求根公式中,要求b 2-4ac ≥0 ,?那么b 2-4ac<0时会怎样呢? 生:当b 2-4ac<024b ac -ax 2+bx+c=0(a≠0)无实数解. 明确: b 2-4ac≥0是公式的一个重要组成部分,是求根公式成立的前提条件,这一点是解一元二次方程的一个隐藏条件.当b 2-4ac<0时,此方程无解,?也是判断一元二次方程无解的一个前提条件. 互动2.填一填: 解:a= ,b= ,c= . 035x 2x (1)2=+-_____ __________=-4ac b 2_________________=-±-=∴2a 4ac b b x 2 扇形统计图 教学目标: 1.体会数据在现实生活中的作用,理解扇形统计图的特点,并能 从中获取有用的信息. 2.突出产生方法的需要; 教学的重点:体会数据在现实生活中的作用,并能从中获取有用的信息. 教学的难点:理解扇形统计图的特点. 教学方法:讲练结合 教学过程: 一、引入: 1.想一想: 在我们班,如果你是班级里的体育委员,准备组织全班同学观看一场球类比赛,为了吸引尽可能多的同学参与,你会组织观看什么比赛呢? 2.班级数据收集;数据处理;作出决策. 下面是一张统计图,你能从中获得有用的信息吗?(见课本) 3.去观看一场球类比赛.为了吸引尽可能多的同学参与,你说组织观看什么比赛? 二、讲授新课: 1.观察下图(见课本),并回答下面的几个问题: (1)全世界共有几大洲?哪个洲面积最大? (2)哪两个洲的面积之和最接近地球陆地总面积的一半?(3)图中各个扇形分别代表什么?所有百分比之和是多少?(4)从中你还能得到什么信息? (5)从图中你能知道地球陆地总面积是多少吗? 2.议一议:扇形统计图有什么特点呢? (1)利用圆和扇形来表示总体和部分的关系 (2)圆代表总体,各个扇形分别表示总体中不同的部分(3)扇形的大小反映部分占总体的百分比的大小 3.想一想: 观察下面的统计图,并回答问题(见课本): (1)如果用这个圆代表总体,那么哪一个扇形表示总体的25%?(2)如果用整个圆代表你们班级人数,那么扇形B大约代表多少人呢? (3)如果用整个圆代表9公顷的稻田,那么扇形C大约代表多少公顷的稻田? 4.议一议:从下列的两个统计图中,你能看出哪一个学校的女生人数多吗(一个为20%,一个为50%)? 5.学一学: 扇形圆心角:顶点在圆心的角叫圆心角. 在扇形统计图中,若告诉你每部分占总体的百分比,你能求出该部分所对应的扇形的圆心角的度数吗? 三、小结: (1)统计图的特点: ①圆代表总体; ②扇形代表总体中的不同部分; ③扇形的大小反映部分占总体的百分比的大小. 课题: 1.1 正数和负数(1)授课时间:____________ 学习目标 1、整理前两个学段学过的整数、分数(包括小数)的知识,掌握正数和负数的概念; 2、能区分两种不同意义的量,会用符号表示正数和负数; 3、体验数学发展的一个重要原因是生活实际的需要,激发学生学习数学的兴趣。 教学难点正确区分两种不同意义的量。 知识重点两种相反意义的量 教学过程(师生活动) 引入课题 上课开始时,教师应通过具体的例子,简要说明在前两个学段我们已经学过的数,并由此请学生思考:生活中仅有这些“以前学过的数”够用了吗?下面的例子仅供参考. 师:今天我们已经是七年级的学生了,我是你们的数学老师.下面我先向你们做一下自我介绍,我的名字是XXX,身高1.69米,体重74.5千克,今年43岁.我们的班级是七(2)班,有50个同学,其中男同学有27个,占全班总人数的54%… 问题1:老师刚才的介绍中出现了几个数?分别是什么?你能将这些数按以前学过的数的分类方法进行分类吗? 学生活动:思考,交流 师:以前学过的数,实际上主要有两大类,分别是整数和分数(包括小数). 问题2:在生活中,仅有整数和分数够用了吗? 请同学们看书(观察本节前面的几幅图中用到了什么数,让学生感受引入负数的必要性)并思考讨论,然后进行交流。 (也可以出示气象预报中的气温图,地图中表示地形高低地形图,工资卡中存取钱的记录页面等) 学生交流后,教师归纳:以前学过的数已经不够用了,有时候需要一种前面带有“-”的新数。 先回顾小学里学过的数的类型,归纳出我们已经学了整数和分数,然后,举一些实际生活中共有相反意义的量,说明为了表示相反意义的量,我们需要引入负数,这样做强调了数学的严密性,但对于学生来说,更多地感到了数学的枯燥乏味为了既复习小学里学过的数,又能激发学生的学习兴趣,所以创设如下的问题情境,以尽量贴近学生的实际. 这个问题能激发学生探究的欲望,学生自己看书学习是培养学生自主学习的重要途径,都应予以重视。 以上的情境和实例使学生体会生活中处处有数学,通过实例,使学生获取大量的感性材料,为正确建立相反意义的量奠定基础。 探究新知 问题3:前面带有“一”号的新数我们应怎样命名它呢?为什么要引人负数呢?通常在日常生活中我们用正数和负数分别表示怎样的量呢? 这些问题都必须要求学生理解. 教师可以用多媒体出示这些问题,让学生带着这些问题看书自学,然后师生交流. 这阶段主要是让学生学会正数和负数的表示. 强调:用正,负数表示实际问题中具有相反意义的量,而相反意义的量包含两个要素:一是它们的意义相反,如向东与向西,收人与支出;二是它们都是数量,而且是同类的量.这些问题是这节课的主要知识,教师要清楚地向学生说明,并且要注意语言的准确与规范,要舍得花时间让学充分发表想法。 1.1.1正数和负数教学目的: (一)知识点目标: 1.了解正数和负数是怎样产生的。 2.知道什么是正数和负数。 3.理解数0表示的量的意义。 (二)能力训练目标: 1.体会数学符号与对应的思想,用正、负数表示具有相反意义的量的符号化方法。 2.会用正、负数表示具有相反意义的量。 (三)情感与价值观要求: 通过师生合作,联系实际,激发学生学好数学的热情。 教学重点:知道什么是正数和负数,理解数0表示的量的意义。 教学难点:理解负数,数0表示的量的意义。 教学方法:师生互动与教师讲解相结合。 教具准备:地图册(中国地形图)。 教学过程: 引入新课: 1.活动:由两组各派两名同学进行如下活动:一名按老师的指令表演,另一名在黑板上速记,看哪一组记得最快、最好? 内容:老师说出指令: 向前两步,向后两步; 向前一步,向后三步; 向前两步,向后一步; 向前四步,向后两步。 如果学生不能引入符号表示,教师可和一个小组合作,用符号表示出+2、-2、+1、-3、+2、-1、+4、-2等。 [师]其实,在我们的生活中,运用这样的符号的地方很多,这节课,我们就来学习这种带有特殊符号、表示具有实际意义的数-----正数和负数。 讲授新课: 1.自然数的产生、分数的产生。 2.章头图。问题见教材。让学生思考-3~3℃、净胜球数与排名顺序、±0.5、-9的意义。 3、正数、负数的定义:我们把以前学过的0以外的数叫做正数,在这些数的前面带有“一”时叫做负数。根据需要有时在正数前面也加上“十”(正号)表示正数。 1等是正数(也可加上“十”) 举例说明:3、2、0.5、 3 1等是负数。 -3、-2、-0.5、- 3 4、数0既不是正,也不是负数,0是正数和负数的分界。 0℃是一个确定的温度,海拔为0的高度是海平面的平均高度,0的意义已不仅表示“没有”。 5、让学生举例说明正、负数在实际中的应用。展示图片(又见教材 初中数学公开课教案 授课人侯新民时间地点186 教室 科目数学年级九年级课题一元二次方程的应用 知识目标:使学生会用列一元二次方程的方法解有关数与数字之间关系的应用题. 能力目标:通过列方程解应用问题,进一步提高分析问题、解决问题的能力. 教 学情感目标:通过列方程解应用问题,进一步体会代数中方程的思想方法解应用问题的优越性.进一步目 标培养学生的数学创新能力, 教 学会用列一元二次方程的方法解有关数与数字之间的关系的应用题. 重 点 教 学 根据数与数字关系找等量关系 难 点 学 情通过前面的学习,学生已经掌握一元二次方程应用基本的解题思路、方法,会分析解决 简简单的实际问题,但整个知识掌握不系统、不全面,解题正确率不高。 析 教 发现法、练习法、讨论法教具多媒体课件 法 教学过程 教教学 学 教学内容师生 环活活节动动创问题 1:引思设用一根长 60 厘米的铁线围成一个长方形 . 导考问(1)、使长方形的宽是长的三分之二,求这个长方形的长。观回题(2)、使长方形的宽比长少 4 厘米,求这个长方形的面积。察答情(3)、比较( 1)(2)中所得的两个长方形的面积的大小,还能围出面积更大的提 境长方形吗?问温故知新 1、长方形的面积如何计算? 2.列方程解应用题的一般步骤: 3.如何设未知数?在( 2)中能不能直接设面积为X 平方厘米? 探索: 将(2)题中的宽比长少 4 厘米改为 3 厘米、 2 厘米、 1 厘米、 0 厘米,长方形的 面积有什么变化。 回例 1 两个连续奇数的积是323,求这两个数. 顾分析:两个连续奇数中较大的奇数与较小奇数之差为2,设元(几种设法). 1、设较小的旧奇数为 x,则另一奇数为x+2, 2、设较小的奇数为x-1 ,则另一奇数为x+1;3、设较小的奇数为 2x-1 ,则另一个奇数 2x+1. 知 以上分析是在教师的引导下,学生回答,有三种设法,就有三种列法,找三位学生使用三 种方法,然后进行比较、鉴别,选出最简单解法. 引导学生观察、比较、分析解决下面三个问题: 1.三种不同的设元,列出三种不同的方程,得出不同的x 值,影响最后的结果吗? 2.解题中的 x 出现了负值,为什么不舍去? 答:奇数、偶数是在整数范围内讨论,而整数包括正整数、零、负整数.3.选出三种方法中最简单的一种. 练习 1.两个连续整数的积是210,求这两个数. 2.三个连续奇数的和是321,求这三个数. 3.已知两个数的和是12,积为 23,求这两个数. 学生板书,练习,回答,评价,深刻体会方程的思想方法. 例 2 有一个两位数等于其数字之积的 3 倍,其十位数字比个位数字小2,求这两位数.分析:数与数字的关系是: 例两位数 =十位数字×10+个位数字. 三位数 =百位数字×100+十位数字× 10+个位数字. 题 解:设个位数字为 x,则十位数字为 x-2 ,这个两位数是10(x-2 ) +x. 赏据题意,得10( x-2 ) +x=3x( x-2 ), 析整理,得 3x 2-17x+20=0 ,解这个方程得:X=4 , X=5/3 当 x=4 时, x-2=2 , 10(x-2 ) +x=24. 答:这个两位数是 24. 以上分析,解答,教师引导,板书,学生回答,体会,评价. 注意:在求得解之后,要进行实际题意的检验. 练习 1有一个两位数,它们的十位数字与个位数字之和为8,如果把十位数字与个位数字调换后,所得的两位数乘以原来的两位数就得1855,求原来的两位数.(35, 53) 2.一个两位数,其两位数字的差为5,把个位数字与十位数字调换后所得的数与原数之积 为 976,求这个两位数. 教师引导,启发,学生笔答,板书,评价,体 会.(四)总结,扩展 1.列一元二次方程解应用题,步骤与以前列方程解应用题一样,其中审题是解决问题的 基础,找等量关系列方程是关键,恰当灵活地设元直接影响着列方程与解法的难易,它可 以为正确合理的答案提供有利的条件.方程的解必须进行实际题意的检验. 2.奇数的表示方法为2n+1 , 2n-1 ,( n 为整数)偶数的表示方法是2n(n 是整数),巩连续奇数(偶数)中,较大的与较小的差为2,偶数、奇数可以是正数,也可以是负数.提 出 问 题 教 师 指 导 计讲算解 分 析 个 别 指观导察 思 考反 课题:二元一次方程 一、教学目标: 1.理解二元一次方程及二元一次方程的解的概念; 2.学会求出某二元一次方程的几个解和检验某对数值是否为二元一次方程的解; 3.学会把二元一次方程中的一个未知数用另一个未知数的一次式来表示; 4.在解决问题的过程中,渗透类比的思想方法,并渗透德育教育. 二、教学重点、难点: 重点:二元一次方程的意义及二元一次方程的解的概念. 难点:把一个二元一次方程变形成用关于一个未知数的代数式表示另一个未知数的形式,其实质是解一个含有字母系数的方程. 三、教学方法与教学手段: 通过与一元一次方程的比较,加强学生的类比的思想方法; 通过“合作学习”,使学生认识数学是根据实际的需要而产生发展的观点. 四、教学过程: 1.情景导入: 新闻链接:桐乡70岁以上老人可领取生活补助, 得到方程:80a+150b=902 880. 2.新课教学: 引导学生观察方程80a+150b=902 880与一元一次方程有异同? 得出二元一次方程的概念:含有两个未知数,并且所含未知数的项的次数都是1次的方程叫做二元一次方程. 做一做: (1)根据题意列出方程: ①小明去看望奶奶,买了5 kg苹果和3 kg梨共花去23元,分别求苹果和梨的单价.设苹果的单价x元/kg , 梨的单价y元/kg ; ②在高速公路上,一辆轿车行驶2时的路程比一辆卡车行驶3时的路程还多20千米,如果设轿车的速度是a千米/小时,卡车的速度是b千米/小时,可得方程: . (2)课本P80练习2. 判定哪些式子是二元一次方程方程. 合作学习: 活动背景爱心满人间——记求是中学“学雷锋、关爱老人”志愿者活动. 问题:参加活动的36名志愿者,分为劳动组和文艺组,其中劳动组每组3人,文艺组每组6人. 团支书拟安排8个劳动组,2个文艺组,单从人数上考虑,此方案是否可行? 为什么? 把x=8,y=2代入二元一次方程3x+6y=36,看看左右两边有没有相等? 由学生检验得出代入方程后,能使方程两边相等. 得出二元一次方程的解的概念:使二元一次方程两边的值相等的一对未知数的值叫做二元一次方程的一个解. 并提出注意二元一次方程解的书写方法. 1.1.1正数和负数 教学目的: (一)知识点目标: 1.了解正数和负数是怎样产生的。 2.知道什么是正数和负数。 3.理解数0表示的量的意义。 (二)能力训练目标: 1.体会数学符号与对应的思想,用正、负数表示具有相反意义的量的符号化方法。 2.会用正、负数表示具有相反意义的量。 (三)情感与价值观要求: 通过师生合作,联系实际,激发学生学好数学的热情。 教学重点:知道什么是正数和负数,理解数0表示的量的意义。 教学难点:理解负数,数0表示的量的意义。 教学方法:师生互动与教师讲解相结合。 教具准备:地图册(中国地形图)。 教学过程: 引入新课: 1.活动:由两组各派两名同学进行如下活动:一名按老师的指令表演,另一名在黑板上速记,看哪一组记得最快、最好? 内容:老师说出指令: 向前两步,向后两步; 向前一步,向后三步; 向前两步,向后一步; 向前四步,向后两步。 如果学生不能引入符号表示,教师可和一个小组合作,用符号表示出+2、-2、+1、-3、+2、-1、+4、-2等。 [师]其实,在我们的生活中,运用这样的符号的地方很多,这节课,我们就来学习这种带有特殊符号、表示具有实际意义的数-----正数和负数。 讲授新课: 1.自然数的产生、分数的产生。 2.章头图。问题见教材。让学生思考-3~3℃、净胜球数与排名顺序、±0.5、-9的意义。 3、正数、负数的定义:我们把以前学过的0以外的数叫做正数,在这些数的前面带有“一”时叫做负数。根据需要有时在正数前面也加上“十”(正号)表示正数。 1等是正数(也可加上“十”) 举例说明:3、2、0.5、 3 1等是负数。 -3、-2、-0.5、- 3 4、数0既不是正,也不是负数,0是正数和负数的分界。 0℃是一个确定的温度,海拔为0的高度是海平面的平均高度,0的意义已不仅表示“没有”。 5、让学生举例说明正、负数在实际中的应用。展示图片(又见教材P5图1.1-2-3)让学生观察地形图上的标注和记录支出、存入信息的 多边形的内角和 人教版义务教育教材数学八年级上册 一、内容和内容解析: 1、内容 多边形内角和公式 2、内容解析 多边形内角和公式反映了多边形的要素之一----“角”之间的数量关系,是多边形的基本性质。多边形内角和公式是三角形内角和定理的应用、推广和深化,它源于三角形内角和定理又包含三角形内角和定理。多边形内角和公式为多边形外角和公式、四边形及正多边形的有关角的学习提供知识基础。 多边形内角和公式的探索是从具体的四边形、五边形、六边形的内角和研究出发,逐步深入地提出一般的问题(如:(1)任意一个四边形的内角和等于360°的原因是什么?(2)你能用同样的方法推导出五边形和六边形的内角和各是多少吗?(3)你能发现多边形的内角和与边数的关系吗?),进而获得一般结论,并加以推理论证。这个过程体现了从特殊到一般的研究问题方法。同时多边形内角和公式的探索与证明都涉及将多边形分割成若干个三角形的化归过程,即将多边形分割成若干个三角形,利用三角形内角和公式得出多边形内角和公式,这个过程体现了将复杂图形转化为简单的基本单元的化归思想。 基于以上分析,确定本节课的教学重点:多边形内角和公式的探索过程及简单应用。 二、目标和目标解析 1、目标 (1)通过探究活动,理解多边形内角和公式,并在探究中体会化归思想和从特殊到一般的研究数学问题的方法,同时培养学生创新精神。 (2)通过梯度练习,熟练掌握多边形内角和公式,并会运用公式解决简单问题,从而增强学生学习数学的信心和能力。 2、目标解析 达成目标(1)的标志是:学生能在学案的启发引领下,从对具体的特殊四边形内角和的研究出发,利用三角形内角和公式,逐步探索四边形、五边形、六边形……n边形的内和,并归纳出n边形的内角和公式,体会从特殊到一般的研究问题的方法。在将四边形、五边形、六边形……n边形分割成若干个三角形的过程中,感悟所蕴含的化归思想。 人教版初中数学教案 第一篇:人教版初中数学平行线的性质教案 2.3平行线的性质 一、教材分析: 本节课是人民教育出版社义务教育课程标准实验教科书七年级上册第2章第3节平行线的性质,它是平行线及直线平行的继续,是后面研究平移等内容的基础,是?空间与图形?的重要组成部分。 二、教学目标: 1.知识与技能:掌握平行线的性质,能应用性质解决相关问题。数学思考:在平行线的性质的探究过程中,让学生经历观察、比较、联想、分析、归纳、猜想、概括的全过程。 2.解决问题:通过探究平行线的性质,使学生形成数形结合的数学思想方法,以及建模能力、创新意识和创新精神。 3.情感态度与价值观:在探究活动中,让学生获得亲自参与研究的情感体验,从而增强学生学习数学的热情和勇于探索、锲而不舍的精神。 三、教学重、难点: 重点:平行线的性质 难点:?性质1?的探究过程 四、教学方法: ?引导发现法?与?动像探索法? 五、教具、学具: 教具:多媒体课件 学具:三角板、量角器。 六、教学媒体:大屏幕、实物投影 七、教学过程: 创设情境,设疑激思: 1.播放一组幻灯片。内容:①火车行驶在铁轨上;②游泳池;③横格纸。 2.声音:日常生活中我们经常会遇到平行线,你能说出直线平行的条件吗? 学生活动: 思考回答。①同位角相等两直线平行;②内错角相等两直线平行;③同旁内角互补两直线平行; 教师:首先肯定学生的回答,然后提出问题。 问题:若两直线平行,那么同位角、内错角、同旁内角各有什么关系呢? 引出课题——平行线的性质。 数形结合,探究性质 1.画图探究,归纳猜想 任意画出两条平行线,画一条截线c与这两条平行线相初中数学优质课教学设计

初中数学教学设计优秀案例(一)

初中数学教案人教版

初中数学教案下载

初中数学一元二次方程的解法(3)市级优质课教案教学设计

初中数学优质课教案《扇形统计图》

最新人教版初一数学上册全册教案

人教版初一数学上册教案全册

(完整word版)初中数学公开课教案.doc

初中数学优秀教案案例

人教版初一数学上册教案全册

初中数学多边形的内角和优质课教学设计

最新人教版初中数学教案教程文件