关于开设细胞遗传实验室的报告

对于复杂疾病,无法判断其为单基因遗传病或是复杂的形态或畸形,需首先考虑做细胞遗传学的分析,以分析是否存在染色体结构或者数目异常。细胞遗传学对遗传病的诊断和产前诊断具有重要意义。细胞遗传学实验室通过常规的核型分析(一般采用G显带和其他的显带技术),以分析是否存在染色体结构或者数目异常。微小的染色体异常需要通过荧光原位杂交(FISH),或不经培养的间期核的原位杂交(间期核FISH),或者通过是把正常人和病人基因组进行比较,分析病人是否存在某一个节段的重复缺失的技术,称为比较基因组杂交,又称CGH。这部分为细胞遗传学。

一、申请开展产前诊断技术的医疗保健机构应当向所在地省级卫生行

政部门提交下列文件:

(一)医疗机构执业许可证副本;

(二)开展产前诊断技术的母婴保健技术服务执业许可申请文件;

(三)可行性报告;

(四)拟开展产前诊断技术的人员配备、设备和技术条件情况;

(五)开展产前诊断技术的规章制度;

(六)省级以上卫生行政部门规定提交的其他材料;

(七)符合《母婴保健专项技术服务基本条件》。

申请开展产前诊断技术的医疗保健机构,必须明确提出拟开展的产前诊断具体技术项目。

申请开展产前诊断技术的医疗保健机构,由所属省、自治区、直辖市人民政府卫生行政部门审查批准。省、自治区、直辖市人民政府卫生行政部门收到本办法规定的材料后,组织有关专家进行论证,并在收到专家论证报告后30个工作日内进行审核。经审核同意的,发给开展产前诊断技术的母婴保健技术服务执业许可证,注明开展产前诊断以及具体技术服务项目;经审核不同意的,书面通知申请单位。

卫生部根据全国产前诊断技术发展需要,在经审批合格的开展产前诊断技术服务的医疗保健机构中,指定国家级开展产前诊断技术的医疗保健机构。

开展产前诊断技术的《母婴保健技术服务执业许可证》每三年校验一次,校验由原审批机关办理。经校验合格的,可继续开展产前诊断技术;经校验不合格的,撤消其许可证书。

二、申请开展产前诊断技术的医疗保健机构应符合下列所有条件:

(一)设有妇产科诊疗科目;

(二)具有与所开展技术相适应的卫生专业技术人员;

(三)具有与所开展技术相适应的技术条件和设备;

(四)设有医学伦理委员会;

(五)符合《开展产前诊断技术医疗保健机构的基本条件》及相关技术规范。

三、实验室技术人员要求

1.产前诊断实验室技术人员,必须符合下列条件之一:

1)大转以上学历,从事实验室工作2年以上,接受过产前诊断相关实验室技术培训。

2)中级以上技术职称,接受过产前诊断相关实验室技术培训。

2.必须经过系统的产前诊断技术专业培训,通过省级卫生行政部门的考核获得从事产前诊断技术的《母婴保健技术考核合格证书》,方可从事产前诊断技术服务。从事辅助性产前诊断技术的人员,需在取得产前诊断类《母婴保健技术考核合格证书》的人员指导下开展工作。

3.实验室技术人员具备的相关基本知识和技能包括:

1)标本采集与保管的基本知识。

2)无菌消毒技术。

3)标记免疫检测技术的基本知识与操作技能。

4)风险率分析技术。

5)外周血及羊水胎儿细胞培养、制片、显带及染色体核型分析技术。

四、场所要求:

场所应包括标本接收室、接种培养室、标本制备室、阅片室、洗涤室。各工作室应具备恒温设施,标本接收室和接种培养室应具备空气消毒设施。

五、细胞遗传实验室设备:

普通双目显微镜

三筒研究显微镜附显微照相设备

超静工作台

二氧化碳培养箱

普通离心机

恒温干燥箱

自动纯水蒸馏器

恒温水浴箱

普通电冰箱

倒置显微镜附显微照相设备

荧光显微镜

分析天平

恒温培养箱

普通天平

六、开展特色项目

外周血及羊水胎儿细胞培养、制片、显带及染色体核型分析。

染色体核型分析是细胞遗传学研究的基本方法,是研究物种演化、分类以及染色体结构、形态与功能之间关系所不可缺少的重要手段。通过染色体核型分析,可以根据染色体结构和数目的变异情况来判断生物是否患有某种因染色体片段缺失、重复或倒置等引起的遗传病。如产前21三体综合征的诊断,通过核型分析可以在遗传基础上确定该疾病。此外,联合荧光原位杂交技术,还可以对基因进行定位。

应用范围:

1.35岁以上的高龄孕妇。

2.产前筛查后高危人群。

3.曾生育过染色体病患儿的孕妇。

4.产前检查怀疑胎儿患染色体病的孕妇。

5.夫妇一方为染色体异常携带者。

6.孕妇可能为某种X连锁遗传病基因携带者。

7.其他,如曾有不良孕产史者或特殊致畸因子接触史者。临床应用:

1.代表一个个体的基本属性(如血型,多态性)

2.婚检

3.备孕优生

4.新生儿筛查(一生只做一次的检查)

5.不孕不育症

6.遗传病诊断

7.肿瘤辅助诊断(恶性胸/腹水的辅助诊断)

8.辐射评估

9.流产胚胎染色体(鉴别诊断流产原因)

10.产前诊断(绒毛/羊水/脐血)

11.植入前诊断----PGD

12.白血病诊断及治疗

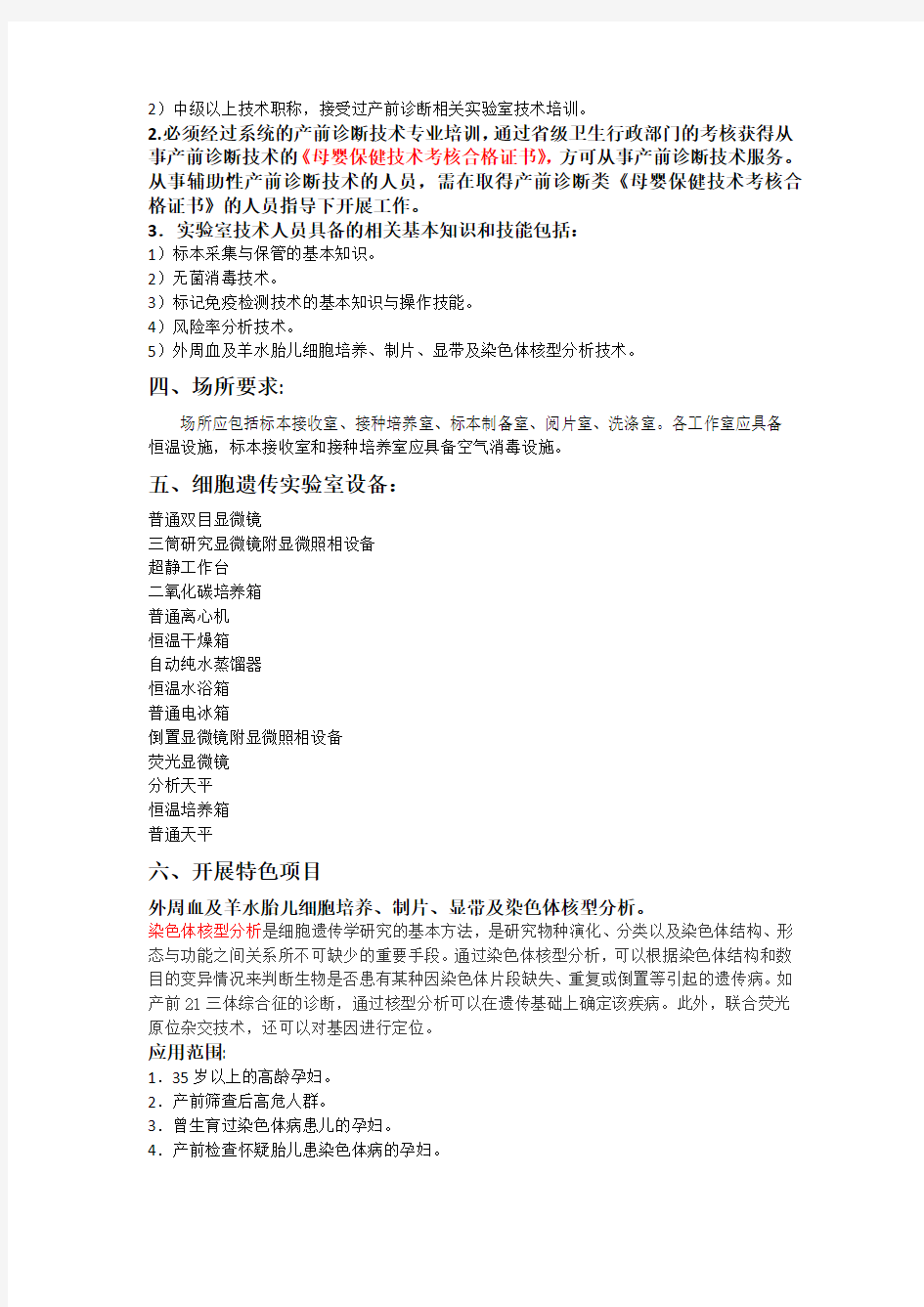

微小的染色体异常需要通过荧光原位杂交(FISH)

人类染色体微缺失综合征(Microdeletion Syndrome)是一组由于染色体微小缺失造成的一系列疾病综合征的总称,在围产儿和新生儿中发病率较高。近年在全球和我国的主要出生缺陷发病率统计中,先天性心脏病排在首位,在遗传咨询诊断门诊中,排在前列的分别是智力低下、脑瘫和先天性耳聋,这些症状都有可能是某种微缺失综合征的临床表现。

微缺失综合征由于缺失片段较小,所以利用传统的G显带染色体核型分析技术很难被检测出来。FISH技术(荧光标记的原位杂交技术)发展迅速,目前已成为染色体微缺失检测的最重要的方法手段,并已成为某些微缺失综合征检测的金标准。目前FISH可以检测的微缺失综合征主要包括22q11微缺失综合征、X连锁鱼鳞病、猫叫综合征、Angelman综合征、Prader-Willi综合征和Williams综合征等。FISH技术的发展对于出生缺陷的诊断以及进行产前诊断避免出生缺陷儿的出生有非常大的意义。

(图为FISH检测22q11微缺失综合征图像)

其他项目:全自动精液分析、不孕不育抗体(需要设备条件简单)等检查。

蚕豆微核设计实验 姓名:陈婷班级:生物技术0911 组别:第六组 一、实验目的 1)了解微核测试的原理和毒理遗传学在实际生活与工作中的应用范围及意义。 2)学习蚕豆根尖的微核测试技术。寻找新的测试系统或测定更多的环境因素。 二、实验原理 微核简称MCN,是真核生物细胞中的一种异常结构,往往是细胞经辐射或化学药物的作用而产生。在细胞间期微核呈圆形或椭圆形,游离于主核之外,大小应在主核1/3以下。 微核的折光率及细胞化学反应性质和主核一样。一般认为微核是由有丝分裂后期丧失着丝粒的断片产生的,但有些实验也证明整条的染色体或多条染色体也能形成微核。这些断片或染色体在细胞分裂末期被两个子细胞核所排斥便形成了第三核块。 已经证实微核率的大小是和用药的剂量或辐射积累效应呈正相关,这一点和染色体畸变情况一样,所以可用简易的间期微核数来代替繁杂的中期畸变染色体计数。 三、实验思路 1、香烟及其燃烧物中含有多种致癌物质和致癌前体物质,通过收集,这些致突变物主要存 在于水溶液中,流行病学和细胞遗传学都证实了这些物质可引起遗传物质损伤。蚕豆根尖细胞微核技术是目前证实遗传物质损伤的快速、有效的方法。因此,我们选择用烟头浸出液为诱变剂。据俄《消息报》报道,科研人员发现,制作发酵食品时所使用的乳酸菌能够释放出蛋白酶,分解部分诱变剂的特定蛋白。乳酸菌在发酵时会合成乳酸,这种物质可抑制多种诱变剂的活性。乳酸菌还能直接与部分诱变剂发生化学反应,使后者失去诱变能力。所以,我们选择了取材方便且富含乳酸菌的酸奶作为拮抗剂,来验证其功能。 四、实验材料 显微镜、载玻片、盖玻片、培养皿、固定液、改良苯酚品红、蚕豆、烟头浸出液(红山茶<焦油含量:12mg/根)、酸奶(味全<原味>) 五、实验步骤 1、将蚕豆放入盛有蒸馏水的烧杯中,25℃浸泡24h。种子吸涨后放入加有棉花的培养 基中催芽,24h左右。 2、将20根烟头处理后加至100ml蒸馏水于水浴锅60°处理1h,得20/100的浓度烟 头浸出液。再分别稀释后得到20/400,20/600,20/800,20/1000浓度的浸出液,每个浓度中投入三个长势相同蚕豆,培养箱中进行诱变6h。 3、另配三组20/600浓度的浸出液,分别滴加2滴,5滴,8滴酸奶作为拮抗组,同上 诉诱变组一同培养。另加一组空白对照。 4、将处理后的种子用蒸馏水浸洗三次,再将种子放入铺好棉花的培养皿中在25℃的 培养箱中恢复培养24h。 5、将恢复后的种子根尖切下,放入卡纳氏固定液中进行固定。 6、常规制片及镜检。 六、实验结果及图片(图片见附页)

普通遗传学知识点总结 绪论 1.什么是遗传,变异?遗传、变异与环境的关系? (1).遗传(heredity):生物亲子代间相似的现象。 (2).变异(variation):生物亲子代之间以及子代不同个体之间存在差异的现象。遗传和变异的表现与环境不可分割,研究生物的遗传和变异,必须密切联系其所处的环境。 生物与环境的统一,这是生物科学中公认的基本原则。因为任何生物都必须具有必要的环境,并从环境中摄取营养,通过新代进行生长、发育和繁殖,从而表现出性状的遗传和变异。 2.遗传学诞生的时间,标志? 1900年孟德尔遗传规律的重新发现标志着遗传学的建立和开始发展) 第二章遗传的细胞学基础 1.同源染色体和非同源染色体的概念? 答:同源染色体:形态和结构相同的一对染色体; 异源染色体:这一对染色体与另一对形态结构不同的染色体,互称为非同源染色体。 2.染色体和姐妹染色单体的概念,关系? 染色体:在细胞分裂过程中,染色质便卷缩而呈现为一定数目和形态的染色体姐妹染色单体:有丝分裂中,由于染色质的复制而形成的物质 3.染色质和染色体的关系? 染色体和染色质实际上是同一物质在细胞分裂周期过程中所表现的不同形态。 4.不同类型细胞的染色体/染色单体数目?(根尖、叶、性细胞,分裂不同时期(前期、中期)的染色体数目的动态变化?) 答:有丝分裂: 间期前期中期后期末期 染色体数目:2n 2n 2n 4n 2n DNA分子数:2n-4n 4n 4n 4n 2n 染色单体数目:0-4n 4n 4n 0 0 减数分裂: *母细胞初级*母细胞次级*母细胞*细胞 染色体数目:2n 2n n(2n) n DNA分子数:2n-4n 4n 2n n 染色单体数目:0-4n 4n 2(0) 0 5.有丝分裂和减数分裂的特点?遗传学意义?在减数分裂过程中发生的重要遗传学事件(交换、交叉,同源染色体分离,姐妹染色单体分裂?基因分离?)

骨髓细胞学检查图文报告单 姓名XXX年龄XX性别X科别血液科采取日期XXX-XX-XX病案号591965 采取部位髂骨、胸骨涂片号8665临床诊断—-------------------------------————— 骨髓细胞学检查图文报告单 姓名XXX年龄XX性别X科别血液科采取日期 XXX-XX-XX病案号591965 采取部位髂骨、胸骨涂片号8665临床诊断—— —-------------------——— 诊断意见: 检验医师签名: 报告日期: ;

细胞名称血片髓片 % 平均值±标准% 原始血细胞0.08 0.01 粒细胞系统原始粒细胞0.64 0.33 早幼粒细胞 1.57 0.6 中性粒细胞 中幼 1 6.49 2.04 6.5 晚幼 5 7.90 1.97 3.5 杆状核10 23.72 3.5 13 分叶核20 9.44 1.92 9 嗜酸粒细胞 中幼0.38 0.23 晚幼0.49 0.32 杆状核 1.25 0.61 分叶核0.86 0.61 嗜碱粒细胞 中幼0.02 0.05 晚幼0.06 0.07 杆状核0.10 0.09 分叶核0.03 0.05 红细胞系统原始红细胞0.57 0.07 早幼红细胞0.92 0.41 中幼红细胞 3 7.41 1.91 5 晚幼红细胞 5 10.75 2.36 11 早巨红细胞 中巨红细胞 晚巨红细胞 淋巴细胞系统原始淋巴细胞0.05 0.09 幼稚淋巴细胞0.47 0.84 淋巴细胞46 22.78 7.04 15 单核细胞系统原始单核细胞0.01 0.04 幼稚单核细胞0.14 0.19 单核细胞 2 3 0.88 1 浆细胞系统原始浆细胞0.004 0.02 幼稚浆细胞0.104 0.16 1 浆细胞8 0.71 0.42 35 其他细胞网状细胞0.16 0.21 内皮细胞0.05 0.09 巨核细胞0.03 0.06 吞噬细胞0.05 0.09 组织嗜碱细胞0.03 0.09 组织嗜酸细胞0.004 0.03 脂肪细胞0.003 0.02 分类不明细胞0.005 0.04 分裂细胞个个退化细胞个个粒细胞系统:有核红细胞 2.76 0.87 2 血片共数白细胞100个 骨髓片共数有核细胞200个 骨髓有核细胞总数/立方毫米特征: (一)骨髓片 1、取材满意、涂片、染色正常。 2、骨髓有核细胞增生活跃,粒细胞系占全部有核细胞比例为32%,红细胞系为16%,其粒红比值为2:1。 3、粒系增生受抑制,以中性粒细胞杆状核为主。 4、红系增生受抑制,成熟红细胞形(二)血片 1、取材,涂片,染色正常,全片白细胞总数大致正常。 2、成熟粒细胞减少,可见幼稚中性粒细胞。 3、成熟红细胞形态形态大致正常, 诊断意见:多发性骨髓瘤(MM)骨髓象 检验医师签名:

KEY WORD:分子技术。 1.基因工程 PCR-引物设计;限制性酶切;连接,转化,筛选,质粒提取 2.如何构建报告基因 3.基因的表达如何调控,检测方式? DNA/RNA manipulate 以Huntington disease举例: (Huntington disease Caused by expansion of a triplet encoding Glu in the 5’ end. Normal allele. 11-34 repeats; Abnormal, triplets expanded.) 【疾病研究如何着手】 查阅文献→选择模式动物 (eg. 选择果蝇。 原因:发育周期短个体小便于饲养成本低,由于研究历史长基因工具系统健全。 研究结果适用于人<13000个基因中有10000个与人同源,人类60%以上的疾病可以在果蝇中找到对应基因>) →构建报告基因 (eg. 使人的Huntington基因能在模式生物中表现出疾病表型) ①在表达基因的coding region的3’端加上GFP,作为基因表达的预告。尽量包括调控序列。通过数据库(例如BioLabs)鉴定确保序列中有promoter和核糖体结合。 ②为PCR设计引物: 大致原则: 5’端:在5’端选择约为20bp的序列,GC个数与AT个数大致相等。在之前加6bp左右的酶切位点,以及在酶切位点之前加上1~2bp的用于提高限制性内切酶效率的碱基。 3’端:大致相同,只是注意DNA序列需要【反向互补】 →连接后转化→克隆筛选→基因提取 【限制性内切酶使用注意】 DNA甲基化、star activity(用量、时间)、enzymes producing compatible ends. (star activity:指由于反应条件不同而产生的切断与原来认识序列不同的位点的现象,也就是说产生Star 活性后,不但可以切断特异性的识别位点,还可以切断非特异性的位点。产生Star活性的结果是酶切条带增多。) 【vector】 用于扩增的cloning vector和用于表达的expression vector 特点见课件。 【Inverse PCR】:用于克隆基因两侧的侧翼序列。

遗传学 第一章 (一) 名词解释: 1.原核细胞: 没有核膜包围的核细胞,其遗传物质分散于整个细 胞或集中于某一区域形成拟核。如:细菌、蓝藻等。 2.真核细胞:有核膜包围的完整细胞核结构的细胞。多细胞生物 的细胞及真菌类。单细胞动物多属于这类细胞。 3.染色体:在细胞分裂时,能被碱性染料染色的线形结构。在原 核细胞内,是指裸露的环状DNA分子。 4.姊妹染色单体:二价体中一条染色体的两条染色单体,互称为 姊妹染色单体。 5.同源染色体:指形态、结构和功能相似的一对染色体,他们一 条来自父本,一条来自母本。 6.超数染色体:有些生物的细胞中出现的额外染色体。也称为B 染色体。 7.无融合生殖:雌雄配子不发生核融合的一种无性生殖方式。认 为是有性生殖的一种特殊方式或变态。 8.核小体(nucleosome):是染色质丝的基本单位,主要由DNA 分子与组蛋白八聚体以及H1组蛋白共同形成。 9.染色体组型 (karyotype) :指一个物种的一组染色体所具有的 特定的染色体大小、形态特征和数目。 10.联会:在减数分裂过程中,同源染色体建立联系的配对过程。

11.联会复合体:是同源染色体联会过程中形成的非永久性的复合 结构,主要成分是碱性蛋白及酸性蛋白,由中央成分(central element)向两侧伸出横丝,使同源染色体固定在一起。 12.双受精: 1个精核(n)与卵细胞(n)受精结合为合子(2n),将 来发育成胚。另1精核(n)与两个极核(n+n)受精结合为胚乳核 (3n),将来发育成胚乳的过程。 13.胚乳直感:在3n胚乳的性状上由于精核的影响而直接表现父 本的某些性状,这种现象称为胚乳直感或花粉直感。 14.果实直感:种皮或果皮组织在发育过程中由于花粉影响而表现 父本的某些性状,则另称为果实直感。 简述: 2.简述细胞有丝分裂和减数分裂各自的遗传学意义? 答:细胞有丝分裂的遗传学意义:(1)每个染色体准确复制分裂为二,为形成两个子细胞在遗传组成上与母细胞完全一样提供了基础。(2)复制的各对染色体有规则而均匀地分配到两个子细胞中去,使两个细胞与母细胞具有同样质量和数量的染色体。 细胞减丝分裂的遗传学意义:(1)雌雄性细胞染色体数目减半,保证了亲代与子代之间染色体数目的恒定性,并保证了物种相对的稳定性;(2)由于染色体重组、分离、交换,为生物的变异提供了重要的物质基础。 第四章孟德尔遗传 (一) 名词解释:

全血细胞分析报告单 姓名:性别:年龄:日期:年月日时间: 项目结果标识参考范围项目结果标识参考范围WBC白细胞数目*10^9/L 4.0-10.0 RBC红细胞数目*10^12/L 3.5-5.5 LYM#淋巴细胞数目*10^9/L 1.0-3.3 HGB血红蛋白9/L 110-160 MID#中间细胞数目*10^9/L 0.2-0.7 HCT红细胞压积L /L 0.350 GRA#中性粒细胞数目*10^9/L 1.8-6.4 MCV平均红细胞体积f L 80-100 LYM%淋巴细胞百分比%20-45 MCH平均血红蛋白含量pg 28-33 MID%中间细胞百分比% 2.0-9.0 MCHC平均血红蛋白浓度g/L 320-360 GRA%中性粒细胞百分比%45-75 RDW-CV红细胞宽度变异系数%11.5-14.4 PDW血小板分布宽度%15.5-18.2 RDW-SD红细胞宽度标准差f L 37-55 PCT血小板压积L /L 0.100-0.282 PL T血小板数目*10^9/L 100-300 P-LCR大血小板百分比%13.0-43.0 MPV平均血小板体积f L 7-12 全血细胞分析报告单 姓名:性别:年龄:日期:年月日时间: 项目结果标识参考范围项目结果标识参考范围WBC白细胞数目*10^9/L 4.0-10.0 RBC红细胞数目*10^12/L 3.5-5.5 LYM#淋巴细胞数目*10^9/L 1.0-3.3 HGB血红蛋白9/L 110-160 MID#中间细胞数目*10^9/L 0.2-0.7 HCT红细胞压积L /L 0.350 GRA#中性粒细胞数目*10^9/L 1.8-6.4 MCV平均红细胞体积f L 80-100 LYM%淋巴细胞百分比%20-45 MCH平均血红蛋白含量pg 28-33 MID%中间细胞百分比% 2.0-9.0 MCHC平均血红蛋白浓度g/L 320-360 GRA%中性粒细胞百分比%45-75 RDW-CV红细胞宽度变异系数%11.5-14.4 PDW血小板分布宽度%15.5-18.2 RDW-SD红细胞宽度标准差f L 37-55 PCT血小板压积L /L 0.100-0.282 PL T血小板数目*10^9/L 100-300 P-LCR大血小板百分比%13.0-43.0 MPV平均血小板体积f L 7-12 全血细胞分析报告单 姓名:性别:年龄:日期:年月日时间: 项目结果标识参考范围项目结果标识参考范围WBC白细胞数目*10^9/L 4.0-10.0 RBC红细胞数目*10^12/L 3.5-5.5 LYM#淋巴细胞数目*10^9/L 1.0-3.3 HGB血红蛋白9/L 110-160 MID#中间细胞数目*10^9/L 0.2-0.7 HCT红细胞压积L /L 0.350 GRA#中性粒细胞数目*10^9/L 1.8-6.4 MCV平均红细胞体积f L 80-100 LYM%淋巴细胞百分比%20-45 MCH平均血红蛋白含量pg 28-33 MID%中间细胞百分比% 2.0-9.0 MCHC平均血红蛋白浓度g/L 320-360 GRA%中性粒细胞百分比%45-75 RDW-CV红细胞宽度变异系数%11.5-14.4 PDW血小板分布宽度%15.5-18.2 RDW-SD红细胞宽度标准差f L 37-55 PCT血小板压积L /L 0.100-0.282 PL T血小板数目*10^9/L 100-300 P-LCR大血小板百分比%13.0-43.0 MPV平均血小板体积f L 7-12

1.医学遗传学是用遗传学的理论和方法来研究人类病理性状的遗传规律及物质基础的学科 2.遗传病的类型:单基因病多基因病染色体病体细胞遗传病线粒体遗传病 3.遗传因素主导的遗传病单基因病和染色体病 4.遗传和环境因素共同作用的疾病多基因病和体细胞遗传病 5.环境因素主导的疾病非遗传性疾病 6.遗传病由遗传因素参与引起的疾病,生殖细胞或受精卵的遗传物质(染色体或基因)异常所引起的疾病,具有垂直传递的特点 7.染色质和染色体是同一物质在细胞周期不同时期的不同形态结构 8.染色体的化学组成DNA 组蛋白RNA 非组蛋白 9.染色体的基本结构单位是核小体 10.染色质的类型:常染色质异染色质 11.常染色质是间期核纤维折叠盘曲程度小,分散度大,能活跃的进行转录的染色质特点是多位于细胞核中央,不易着色,折光性强12.异染色质是间期核纤维折叠盘曲紧密,呈凝集状态,一般无转录活性的染色质特点:着色较深,位于细胞核边缘和核仁周围。13.结构性异染色质是各类细胞的整个发育过程中都处于凝集状态的染色质 14.兼性异染色质是特定细胞的某一发育阶段由原来的常染色质失去转录活性,转变成凝集状态的异染色质 15.染色体的四级结构:一级结构:核小体;二级结构:螺线管;三

级结构:超螺线管;四级结构:染色单体 16.性别决定基因成为睾丸决定因子;Y染色体上有性别决定基因:SRY 17.基因突变是指基因在结构上发生碱基对组成或排列顺序的改变 18.点突变是基因(DNA链)中一个或一对碱基改变 19.基因突变的分子机制:碱基替换移码突变动态突变 20.碱基替换方式有两种:转换和颠换 21.碱基替换可引起四种不同的效应:同义突变、错义突变、无义突变、终止密码突变 22.移码突变:在DNA编码顺序中插入或缺失一个或几个碱基对从而使自插入或缺失的那一点以下的三联体密码的组合发生改变进而使其编码的氨基酸种类和序列发生改变 23.整码突变:DNA链的密码子之间插入或缺失一个或几个密码子则合成肽链将增加或减少一个或几个氨基酸,但插入或丢失部位的前后氨基酸顺序不变动态突变:DNA分子中碱基重复序列或拷贝数发生扩增而导致的突变(脆性X综合症) 24.系谱是指某种遗传病患者与家庭各成员相互关系的图解 25.系谱分析法是通过对性状在家族后代的分离或传递方式来推断基因的性质和该性状向某些家系成员传递的概率 26.先证者是指家系中被医生或研究者发现的第一个患病个体或具有某种性状的成员 27.单基因遗传病:疾病的发生主要由一对等位基因控制,传递方式

高中生物遗传学知识点总结 高中生物遗传学知识点—伴性遗传 高中生物伴性遗传知识点总结: 伴性遗传的最大特点就是性状与性别的关联,这部分常考题目主要有伴性遗传的判断和相关计算。判断是伴性遗传还是常染色体遗传,常用同型的隐形个体与异型的显性个体杂交,根据后代的表现型进行判断。以XY型性别决定的生物为例,如果为伴X隐性遗传,雌性隐性个体与雄性显性个体杂交,如果后代雄性个体中出现了显性性状,即为常染色体遗传,否则即为伴X遗传。 高中生物遗传学知识点—遗传病 常见遗传病的遗传方式有以下这几种:(1)单基因遗传: 常染色体显性遗传:并指、多指; 常染色体隐性遗传:白化病、失天性聋哑 X连锁隐性遗传:血友病、红绿色盲; X连锁显性遗传:抗维生素D佝偻病; Y连锁遗传:外耳道多毛症; (2)多基因遗传:唇裂、先天性幽门狭窄、先天性畸形足、脊柱裂、无脑儿; (3)染色体病:染色体数目异常:先天性愚型病; 染色体结构畸变:猫叫综合症。 单基因遗传:单基因遗传病是指受一对等位基因控制的遗传病,较常见的有红绿色盲、血友病、白化病等。根据致病基因所在染色体的种类,通常又可分四类: 一、常染色体显性遗传病 致病基因为显性并且位于常染色体上,等位基因之一突变,杂合状态下即可发病。致病基因可以是生殖细胞发生突变而新产生,也可以是由双亲任何一方遗传而来的。此种患者的子女发病的概率相同,均为1/2。此种患者的异常性状表达程度可不尽相同。在某些情况下,显性基因性状表达极其轻微,甚至临床不能查出,种情况称为失显。由于外显不完全,在家系分析时可见到中间一代人未患病的隔代遗传系谱,这种现象又称不规则外显。还有一些常染色体显性遗传病,在病情表现上可有明显的轻重差异,纯合子患者病情严重,杂合子患者病情轻,这种情况称不完全外显。

血细胞分析检验报告单 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

血细胞分析检验报告单 姓名:性别:男年龄: 79 门诊号:住院号: 送检科室:荣康科床号: 02 标本类型:全血标本状态:样本编号: 临床诊断: 项目名称结果单位参考范围项目名称结果单位参考范围 白细胞↑109/L4-10血红蛋白浓度113g/L110-150 淋巴细胞109/L红细胞压积% 中性粒细胞109/L平均红细胞体积fL 单核细胞109/L平均血红蛋白含量pg 嗜酸性粒细胞109l/L平均血红蛋白浓度320g/L318-347 嗜碱性粒细胞109l/L红细胞分布宽度SD fL 淋巴细胞比率umol/L红细胞分布宽度CV% 中性粒细胞比率%血小板337109/L100-300 单核细胞比率%血小板压积% 嗜酸性粒细胞比率%平均血小板体积fL 嗜碱性粒细胞比率%血小板分布宽度fL 红细胞1012/L大型血小板比率% 送检医师:送检时间: 2017-08-11 08:10 检验医师:检验日期:2017-08-11 08:10 报告时间:2017-08-11 09:24 审核医师: 本报告仅对本标本负责,结果供医师参考,如有疑问请及时与检验科联系。 云南省荣誉军人康复医院血细胞分析检验报告单 姓名:洪文贵性别:男年龄: 79 门诊号:住院号: 送检科室:荣康科床号: 02 标本类型:全血标本状态:样本编号: 临床诊断: 项目名称结果单位参考范围项目名称结果单位参考范围 白细胞↑109/L4-10血红蛋白浓度119g/L110-150 淋巴细胞109/L红细胞压积% 中性粒细胞109/L平均红细胞体积fL 单核细胞109/L平均血红蛋白含量pg 嗜酸性粒细胞109l/L平均血红蛋白浓度330g/L318-347 嗜碱性粒细胞109l/L红细胞分布宽度SD fL 淋巴细胞比率umol/L红细胞分布宽度CV% 中性粒细胞比率%血小板289109/L100-300 单核细胞比率%血小板压积% 嗜酸性粒细胞比率%平均血小板体积fL 嗜碱性粒细胞比率%血小板分布宽度fL 红细胞1012/L大型血小板比率% 送检医师:林娜送检时间: 2017-08-16 09:17 检验医师:朱丹检验日期:2017-08-16 09:18 报告时间:2017-08-16 09:25 审核医师:谢树芝 本报告仅对本标本负责,结果供医师参考,如有疑问请及时与检验科联系。 云南省荣誉军人康复医院血细胞分析检验报告单 姓名:洪文贵性别:男年龄: 79 门诊号:住院号: 送检科室:荣康科床号: 02 标本类型:全血标本状态:样本编号: 临床诊断: 项目名称结果单位参考范围项目名称结果单位参考范围 白细胞109/L4-10血红蛋白浓度131g/L110-150

2.与苯丙酮尿症不符的临床特征是(1)。 A 患者尿液有大量的苯丙氨酸 B 患者尿液有苯丙酮酸 C 患者尿液和汗液有特殊臭味 D 患者智力发育低下 E 患者的毛发和肤色较浅 3.细胞在含BrdU的培养液中经过一个复制周期,制片后经特殊染色的中期染色体()两条姊妹染色单体均深染 4.DNA分子中脱氧核糖核苷酸之间连接的化学键是()磷酸二酯键 5.HbH病患者的可能基因型是(5)。 A ――/―― B -a/-a C ――/aa D -a/aa E aacs/―― 6.下列不符合常染色体隐性遗传特征的是(4)。 A.致病基因的遗传与性别无关,男女发病机会均等 B.系谱中看不到连续遗传现象,常为散发 C.患者的双亲往往是携带者 D.近亲婚配与随机婚配的发病率均等 E.患者的同胞中,是患者的概率为1/4,正常个体的概率约为3/4 7.人类a珠蛋白基因簇定位于(5)。 A 11p13 B 11p15 C 11q15 D 16q15 E 16p13 8.四倍体的形成可能是由于(3)。

A 双雄受精 B 双雌受精 C 核内复制 D 不等交换 E 部分重复9.在蛋白质合成中,mRNA的功能是(3)。 A 串联核糖体 B 激活tRNA C 合成模板 D 识别氨基酸 E 延伸肽链10.在一个群体中,BB为64%,Bb为32%,bb为4%,B基因的频率为(4)。 A B C D E 11.一个个体中含有不同染色体数目的三种细胞系,这种情况称为(3)。 A 多倍体 B 非整倍体 C 嵌合体 D 三倍体 E 三体型 12.某基因表达的多肽中,发现一个氨基酸异常,该基因突变的方式是(5)。 A 移码突变 B 整码突变 C 无义突变 D 同义突变 E 错义突变13.一种多基因遗传病的群体易患性平均值与阈值相距越近(1)。 A 群体易患性平均值越高,群体发病率也越高 B 群体易患性平均值越低,群体发病率也越低 C 群体易患性平均值越高,群体发病率越低 D 群体易患性平均值越低,群体发病率迅速降低 E 群体易患性平均值越低,群体发病率越高 14.染色质和染色体是(4)。

遗传算法实验报告 专业:自动化姓名:张俊峰学号:13351067 摘要:遗传算法,是基于达尔文进化理论发展起来的一种应用广泛、高效的随机搜索与优化方法。本实验利用遗传算法来实现求函数最大值的优化问题,其中的步骤包括初始化群体、个体评价、选择运算、交叉运算、变异运算、终止条件判断。该算法具有覆盖面大、减少进入局部最优解的风险、自主性等特点。此外,遗传算法不是采用确定性原则而是采用概率的变迁规则来指导搜索方向,具有动态自适应的优点。 关键词:串集最优化评估迭代变异 一:实验目的 熟悉和掌握遗传算法的运行机制和求解的基本方法。 遗传算法是一种基于空间搜索的算法,它通过自然选择、遗传、变异等操作以及达尔文的适者生存的理论,模拟自然进化过程来寻找所求问题的答案。其求解过程是个最优化的过程。一般遗传算法的主要步骤如下: (1)随机产生一个确定长度的特征字符串组成的初始种群。。 (2)对该字符春种群迭代地执行下面的步骤a和步骤b,直到满足停止准则为止: a计算种群中每个个体字符串的适应值; b应用复制、交叉和变异等遗传算子产生下一代种群。 (3)把在后代中表现的最好的个体字符串指定为遗传算法的执行结果,即为问题的一 个解。 二:实验要求 已知函数y=f(x 1,x 2 ,x 3 ,x 4 )=1/(x 1 2+x 2 2+x 3 2+x 4 2+1),其中-5≤x 1 ,x 2 ,x 3 ,x 4 ≤5, 用遗传算法求y的最大值。三:实验环境

操作系统:Microsoft Windows 7 软件:Microsoft Visual studio 2010 四:实验原理与步骤 1、遗传算法的思想 生物的进化是以集团为主体的。与此相对应,遗传算法的运算对象是由M个个体所组成的集合,称为群体。与生物一代一代的自然进化过程相类似,遗传算法的运算过程也是一个反复迭代过程,第t代群体极为P(t),进过一代遗传和进化后,得到第t+1代群体,他们也是由多个个体组成的集合,记做P(t+1)。这个群体不断地经过遗传和进化操作,并且每次都按照有优胜劣汰的规则将适应度较高的个体更多地遗传到下一代,这样最终在群体中将会得到一个优良的个体X,它所对应的表现性X将达到或接近于问题的最优解。 2、算法实现步骤 ①、产生初始种群:产生初始种群的方法通常有两种:一种是完全随机的方法产生的,适合于对问题的解无任何先验知识的情况;另一种是将某些先验知识转变为必须满足的一组要求,然后在满足这些要求的解中再随机地选择样本,t=0,随机产生n个个体形成一个初始群体P(t),该群体代表优化问题的一些可能解的集合; ②适应度评价函数:按编码规则,将群体P(t)中的每一个个体的基因码所对应的自变量取值代入目标函数,算出其函数值f,i=1,2,…,n,f越大,表示该个体有较高的适应度,更适合于f所定义的生存环境,适应度f为群体进化提供了依据; ③选择:按一定概率从群体P(t)中选出m个个体,作为双亲用于繁殖后代,产生新的个体加入下一个群体P(t+1)中。此处选用轮盘算法,也就是比例选择算法,个体被选择的概率与其适应度成正比。 ④交叉(重组):对于选中的用于繁殖的每一个个体,选择一种交叉方法,产生新的个体;此处采取生成随机数决定交叉的个体与交叉的位置。 ⑤变异:以一定的概率Pm从群体P(t+1)中随机选择若干个个体,对于选中的个体随机选择某个位置,进行变异; ⑥对产生新一代的群体返回步骤③再进行评价,交叉、变异如此循环往复,使群体中个体的适应度和平均适应度不断提高,直至最优个体的适应度达到某一限值或最优个体的适应度和群体的平均适应度不再提高,则迭代过程收敛,算法结束。 五:实验结果 实验结果的显示取决于判断算法终止的条件,这里可以有两种选择:1、在程序中设定迭代的次数;2在程序中设定适应值。本实验是在程序中实验者输入需要迭代的次数来判断程序终结的。

遗传学教学大纲讲稿要点 第一章绪论 关键词: 遗传学 Genetics 遗传 heredity 变异 variation 一.遗传学的研究特点 1. 在生物的个体,细胞,和基因层次上研究遗传信息的结构,传递和表达。 2. 遗传信息的传递包括世代的传递和个体间的传递。 3. 通过个体杂交和人工的方式研究基因的功能。 “遗传学”定义 遗传学是研究生物的遗传与变异规律的一门生物学分支科学。 遗传学是研究基因结构,信息传递,表达和调控的一门生物学分支科学遗传 heredity 生物性状或信息世代传递的现象。 同一物种只能繁育出同种的生物 同一家族的生物在性状上有类同现象 变异variation 生物性状在世代传递过程中出现的差异现象。 生物的子代与亲代存在差别。 生物的子代之间存在差别。 遗传与变异的关系 遗传与变异是生物生存与进化的基本因素。遗传维持了生命的延续。没有遗传就没有生命的存在,没有遗传就没有相对稳定的物种。 变异使得生物物种推陈出新,层出不穷。没有变异,就没有物种的形成,没有变异,就没有物种的进化,遗传与变异相辅相成,共同作用,使得生物生生不息,造就了形形色色的生物界。 二. 遗传学的发展历史 1865年Mendel发现遗传学基本定律。建立了颗粒式遗传的机制。 1910年Morgan建立基因在染色体上的关系。 1944年Avery证明DNA是遗传物质。 1951年Watson和Crick的DNA构型。 1961年Crick遗传密码的发现。 1975年以后的基因工程的发展。 三. 遗传学的研究分支 1. 从遗传学研究的内容划分 进化遗传学研究生物进化过程中遗传学机制与作用的遗传学分支科学 生物进化的机制突变和选择 有害突变淘汰和保留 有利突变保留与丢失 中立突变 DNA多态性 发育遗传学研究基因的时间,空间,剂量的表达在生物发育中的作用分支遗传学。 特征:基因的对细胞周期分裂和分化的作用。 应用重点干细胞的基因作用。 转基因动物克隆动物 免疫遗传学研究基因在免疫系统中的作用的遗传学分支。 重点不是研究免疫应答的过程, 而是研究基因在抗体和抗 原形成和改变中的作用。 2. 从遗传学研究的层次划分 群体遗传学研究基因频率的改变的遗传学分支。

血液检验报告单 1、红细胞计数(RBC) 男:×10 ×10 12个/L(400万-550万个/mm3)。 女:×10 ×10 12个/L(350万-500万个/mm3)。 儿童:×10 ×10 12个/L(400万-530万个/mm3)。 红细胞减少多见于各种贫血,如急性、慢性再生障碍性贫血、缺铁性贫血等。 红细胞增多常见于身体缺氧、血液浓缩、真性红细胞增多症、肺气肿等。 2、血红蛋白测定(Hb) 男:120-160g/L(12-16g/dL)。 女:110-150g/L(11-15g/dL)。 儿童:120-140g/L(12-14g/dL)。 血红蛋白减少多见于各种贫血,如急性、慢性再生障碍性贫血、缺铁性贫血等。 血红蛋白增多常见于身体缺氧、血液浓缩、真性红细胞增多症、肺气肿等。 3、白细胞计数(WBC)

成人:4×109-10×109/L(4000-10000/mm3)。 新生儿:15×109-20×109/L(15000-XX0/mm3)。 生理性白细胞增高多见于剧烈运动、进食后、妊娠、新生儿。另外采血部位不同,也可使白细胞数有差异,如耳垂血比手指血的白细胞数平均要高一些。 病理性白细胞增高多见于急性化脓性感染、尿毒症、白血病、组织损伤、急性出血等。 病理性白细胞减少再生障碍性贫血、某些传染病、肝硬化、脾功能亢进、放疗化疗等。 4、白细胞分类计数(DC) 中性秆状核粒细胞:(1%-5%)。 中性分叶核粒细胞:(50%-70%)。 嗜酸性粒细胞:(%-5%)。 淋巴细胞:(20%-40%)。 单核细胞:(3%-8%)。 中性杆状核粒细胞增高见于急性化脓性感染、大出血、严重组织损伤、慢性粒细胞膜性白血病及安眠药中毒等。 中性分叶核粒细胞减少多见于某些传染病、再生障碍性

第一章人类基因与基因组 第一节、人类基因组的组成 1、基因是遗传信息的结构和功能单位。 2、基因组是是细胞内一套完整遗传信息的总和,人类基因组包含核基因组和线粒体基因组 单拷贝序列串联重复序列 按DNA序列的拷贝数不同,人类基因组高度重复序列 反向重复序列 重复序列短分散核元件 中度重复序列 长分散核元件 3、多基因家族是指由某一祖先经过重复和所变异产生的一组基因。 4、假基因是基因组中存在的一段与正常基因相似但不能表达的DNA序列。 第二节、人类基因的结构与功能 1、基因的结构包括:(1)蛋白质或功能RNA的基因编码序列。(2)是表达这些结构基因所需要的启动子、增强子等调控区序列。 2、割裂基因:大多数真核细胞的蛋白质编码基因是不连续的编码序列,由非编码序列将编码序列隔开,形成割裂基因。 3、基因主要由外显子、内含子、启动子、增强子、沉默子、终止子、隔离子组成。 4、外显子大多为结构内的编码序列,内含子则是非编码序列。 5、每个内含子5端的两个核苷酸都是GT,3端的两个核苷酸都是AG,这种连接方式称为GT--AG法则。 6、外显子的数目等于内含子数目加1。 7、启动子分为1类启动子(富含GC碱基对,调控rRNA基因的编码)、2类启动子(具有TATA 盒特征结构)、3类启动子(包括A、B、C盒)。 第三节、人类基因组的多态性 1、人类基因组DNA多态性有多种类型,包括单核苷酸多态性、插入\缺失多态性、拷贝数多态性。 第二章、基因突变 突变是指生物体在一定内外环境因素的作用和影响下,遗传物质发生某些变化。基因突变即可发生在生殖细胞,也可发生在体细胞。 第一节、基因突变的类型

遗传学实验报告——人类性状的遗传学分析 09 生物技术 一、实验目的 人类是随机婚配的群体,其性状表现反映出群体的遗传组成。从群体性状遗传分析,可以了解不同种族(民族)的基因频率和基因型频率,以期了解控制不同性状的基因的分布情况。 二、实验原理 1.基因频率:一个群体中某一基因占其等位基因总数的相对比例。不同群体同 一基因往往频率不同; 2.基因型频率:一个群体中某一性状的各种基因型间的比率 3.在自然界,无论动植物一种性别的任何一个个体有同样的机会与其相反性 别的任何一个个体交配。假设某一位点有一对等位基因A和a,A基因在群体出现的频率为p,a 基因在群体出现的频率为q;基因型AA 在群体出现的频率为P,基因型Aa在群体出现的频率为H,基因型aa在群体出现的频率为Q。 群体(P,H,Q)交配是随机的,那么这一群体基因频率和基因型频率的关系是: P=p2 H=2pq Q=q2 这说明任何一物种的所有个体,只要能随机交配,基因频率就很难发生变化,物种能保持相对稳定性。根椐遗传平衡定律,可以对人类群体进行基因频率的分析。 4.人类性状的遗传可以区分为两大类: (1) 单对基因遗传:单对基因遗传是指某一性状的表现,是由一对基因所决 定。 (2) 多对基因遗传:多对基因遗传是指某一性状的表现,是由二对或二对以 上的基因所决定。 人类的ABO血型是单对基因遗传,但控制血型的基因则有三种:I A、I B及

i,其中I A和I B分别对i为显性。 表1 ABO血型遗传特征 Table 1 Genetic characteristics of ABO blood group 表型基因型红细胞膜上的抗原血清中的天然抗体 A B AB O I A I A,I A i I B I B,I B i I B I B ii A B A、B — (β)抗B (α)抗A — 抗A(α)或B(β) 由于A抗原只能和抗A结合,B抗原只能和抗B结合,因此,可以利用已知的A型标准血清和B型标准血清来鉴定未知血型,两种标准血清内所含每一种抗体将凝集含有相应抗原的红细胞。因此,一种血液其红细胞在A型标准血清中发生凝集者为B型,在B型血清中凝集者为A型,在两种标准血清中都凝集者为AB型,在两种标准血清中都不凝集者为O型。 三、实验内容 1.人类ABO血型检测 (1)取一清洁载玻片,划两个方格,分别标记A、B,用吸管吸取A和B型标准血清各一滴,滴入相应方格内。 (2)采血:用70%乙醇溶液棉球消毒受试者的耳垂或指端,待乙醇溶液干后,用无菌的采血针刺破皮肤,用吸管吸1~2滴血放入盛有0.3~0.5ml生理盐水的塑料离心管中,用吸管轻轻吹打成约5%的红细胞生理盐水悬液。(3)在玻片的每一方格内分别滴1滴制好的红细胞悬液(注意滴管不要触及标准血清),然后立即用牙签或小玻棒分别搅拌液体,使血球和标准血清充分混匀。 (4)观察:在室温下每隔数分钟表轻轻晃动玻片几次,以加速凝集,等5-10min 后观察有无凝集现象。若混匀的血清由混浊变为透明,出现大小不等的红色颗粒,则表明无凝集现象,若观察不清可用显微的低倍镜下观察;若室温过高,可将玻片放于加有湿棉花的培养皿中以防干涸;室温过低将玻片置于37℃恒温箱中,以促其凝集。 (5)根据ABO血型检查结果,判断血型。 实验时应注意:①标准血清必须有效;②红细胞悬液不宜过浓或过稀;③时

1.表观遗传学概念 表观遗传是与DNA 突变无关的可遗传的表型变化,且是染色质调节的基因转录水平的变化,这种变化不涉及DNA 序列的改变。表观遗传学是研究基因的核苷酸序列不发生改变的情况下,基因表达了可遗传的变化的一门遗传学分支学科。表观遗传学内容包括DNA 甲基化、组蛋白修饰、染色质重塑、遗传印记、随机染色体失活及非编码RNA 等调节。研究表明,这些表观遗传学因素是对环境各种刺激因素变化的反映,且均为维持机体内环境稳定所必需。它们通过相互作用以调节基因表达,调控细胞分化和表型,有助于机体正常生理功能的发挥,然而表观遗传学异常也是诸多疾病发生的诱因。因此,进一步了解表观遗传学机 制及其生理病理意义,是目前生物医学研究的关键切入点。 别名:实验胚胎学、拟遗传学、、外遗传学以及后遗传学 表观遗传学是与遗传学(genetic)相对应的概念。遗传学是指基于基因序列改变所致基因表达水平变化,如基因突变、基因杂合丢失和微卫星不稳定等;而表观遗传学则是指基于非基因序列改变所致基因表达水平变化,如和染色质构象变化等;表观基因组学(epigenomics)则是在基因组水平上对表观遗传学改变的研究。 2.表观遗传学现象 (1)DNA甲基化 是指在DNA甲基化转移酶的作用下,在基因组CpG二核苷酸的胞嘧啶5'碳位共价键结合一个甲基基团。正常情况下,人类基因组“垃圾”序列的CpG二核苷酸相对稀少,并且总是处于甲基化状态,与之相反,人类基因组中大小为100—1000 bp左右且富含CpG二核苷酸的CpG岛则总是处于未甲基化状态,并且与56%的人类基因组编码基因相关。人类基因组序列草图分析结果表明,人类基因组CpG岛约为28890个,大部分每1 Mb就有5—15个CpG岛,平均值为每Mb含10.5个CpG岛,CpG岛的数目与基因密度有良好的对应关系[9]。由于DNA甲基化与人类发育和肿瘤疾病的密切关系,特别是CpG岛甲基化所致抑癌基因转录失活问题,DNA甲基化已经成为表观遗传学和表观基因组学的重要研究内容。 (2)基因组印记 基因组印记是指来自父方和母方的等位基因在通过精子和传递给子代时发生了修饰,使带有亲代印记的等位基因具有不同的表达特性,这种修饰常为DNA甲基化修饰,也包括组蛋白乙酰化、甲基化等修饰。在形成早期,来自父方和母方的印记将全部被消除,父方等位基因在精母细胞形成精子时产生新的甲基化模式,但在受精时这种甲基化模式还将发生改变;母方等位基因甲基化模式在卵子发生时形成,因此在受精前来自父方和母方的等位基因具有不同的甲基化模式。目前发现的大约80%成簇,这些成簇的基因被位于同一条链上的所调控,该位点被称做印记中心(imprinting center, IC)。印记基因的存在反映了性别的竞争,从目前发现的印记基因来看,父方对的贡献是加速其发育,而母方则是限制胚胎发育速度,亲代通过印记基因来影响其下一代,使它们具有性别行为特异性以保证本方基因在中的优势。印记基因的异常表达引发伴有复杂突变和表型缺陷的多种人类疾病。研究发现许多印记基因对胚胎和胎

血细胞分析检验报告单 姓名:性别:男年龄:79 门诊号:住院号:201710024 送检科室:荣康科床号:02 标本类型:全血标本状态:样本编号: 临床诊断: 项目名称结果单位参考范围项目名称结果单位参考范围白细胞13.75↑109/L 4-10 血红蛋白浓度113 g/L 110-150 淋巴细胞 1.63 109/L 1.26-3.35 红细胞压积37.0 % 36.6-44 中性粒细胞 6.49 109/L 2.1-8.89 平均红细胞体积83.1 fL 82.9-98 单核细胞0.39 109/L 0.25-0.84 平均血红蛋白含量28.2 pg 27-32.3 嗜酸性粒细胞0.04 109l/L 0.01-0.4 平均血红蛋白浓度320 g/L 318-347 9l/L 0.01-0.07 红细胞分布宽度SD 40.80 fL 38.2-49.2 嗜碱性粒细胞0.03 10 淋巴细胞比率 5.9 umol/L 18.3-45.7 红细胞分布宽度CV 14.0 % 12.1-14.3 中性粒细胞比率88.3 % 42.9-74.3 血小板337 109/L 100-300 单核细胞比率 5.9 % 4.2-11.8 血小板压积0.37 % 0.18-0.39 嗜酸性粒细胞比率0.6 % 0.2-5.3 平均血小板体积9.80 fL 9.1-11.9 嗜碱性粒细胞比率0.5 % 0.1-1 血小板分布宽度10.60 fL 9.9-15.4 红细胞 4.78 1012/L 3.5-5.5 大型血小板比率23.4 % 17.5-42.3 送检医师:送检时间:2017-08-11 08:10 检验医师:检验日期:2017-08-11 08:10 报告时间:2017-08-11 09:24 审核医师: 本报告仅对本标本负责,结果供医师参考,如有疑问请及时与检验科联系。