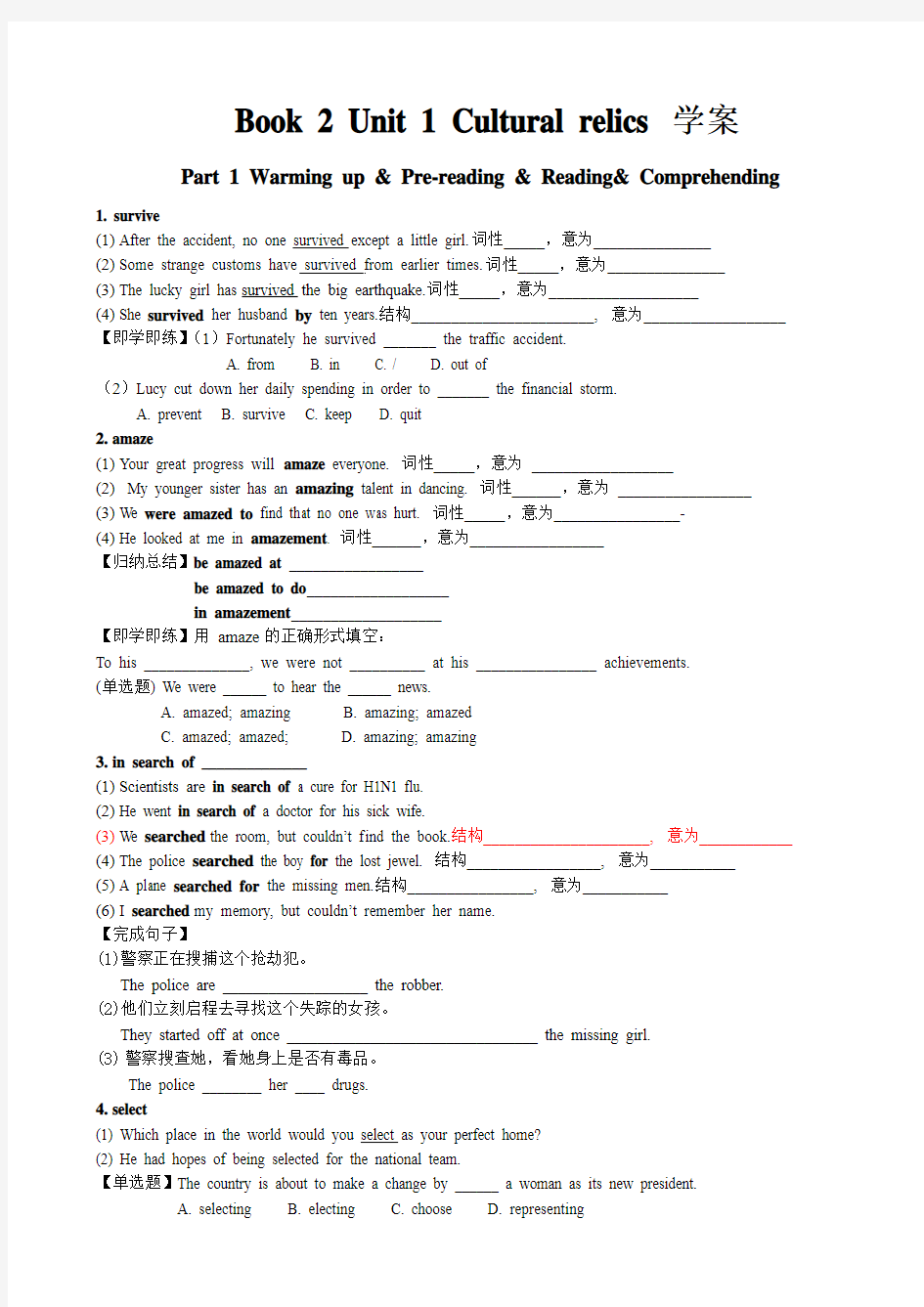

Book 2 Unit 1 Cultural relics 学案Part 1 Warming up & Pre-reading & Reading& Comprehending

1. survive

(1)After the accident, no one survived except a little girl.词性_____,意为_______________

(2)Some strange customs have survived from earlier times.词性_____,意为_______________

(3)The lucky girl has survived the big earthquake.词性_____,意为___________________

(4)She survived her husband by ten years.结构_______________________, 意为__________________ 【即学即练】(1)Fortunately he survived _______ the traffic accident.

A. from

B. in

C. /

D. out of

(2)Lucy cut down her daily spending in order to _______ the financial storm.

A. prevent

B. survive

C. keep

D. quit

2.amaze

(1)Your great progress will amaze everyone. 词性_____,意为__________________

(2)My younger sister has an amazing talent in dancing. 词性______,意为_________________

(3)We were amazed to find that no one was hurt. 词性_____,意为________________-

(4)He looked at me in amazement. 词性______,意为_________________

【归纳总结】be amazed at _________________

be amazed to do__________________

in amazement___________________

【即学即练】用amaze的正确形式填空:

To his ______________, we were not __________ at his ________________ achievements.

(单选题) We were ______ to hear the ______ news.

A. amazed; amazing

B. amazing; amazed

C. amazed; amazed;

D. amazing; amazing

3.in search of ______________

(1)Scientists are in search of a cure for H1N1 flu.

(2)He went in search of a doctor for his sick wife.

(3)We searched the room, but couldn’t f ind the book.结构_____________________, 意为____________

(4)The police searched the boy for the lost jewel. 结构_________________, 意为___________

(5)A plane searched for the missing men.结构________________, 意为___________

(6)I searched my memory, but couldn’t remember her name.

【完成句子】

(1)警察正在搜捕这个抢劫犯。

The police are ___________________ the robber.

(2)他们立刻启程去寻找这个失踪的女孩。

They started off at once _________________________________ the missing girl.

(3)警察搜查她,看她身上是否有毒品。

The police ________ her ____ drugs.

4.select

(1) Which place in the world would you select as your perfect home?

(2) He had hopes of being selected for the national team.

【单选题】The country is about to make a change by ______ a woman as its new president.

A. selecting

B. electing

C. choose

D. representing

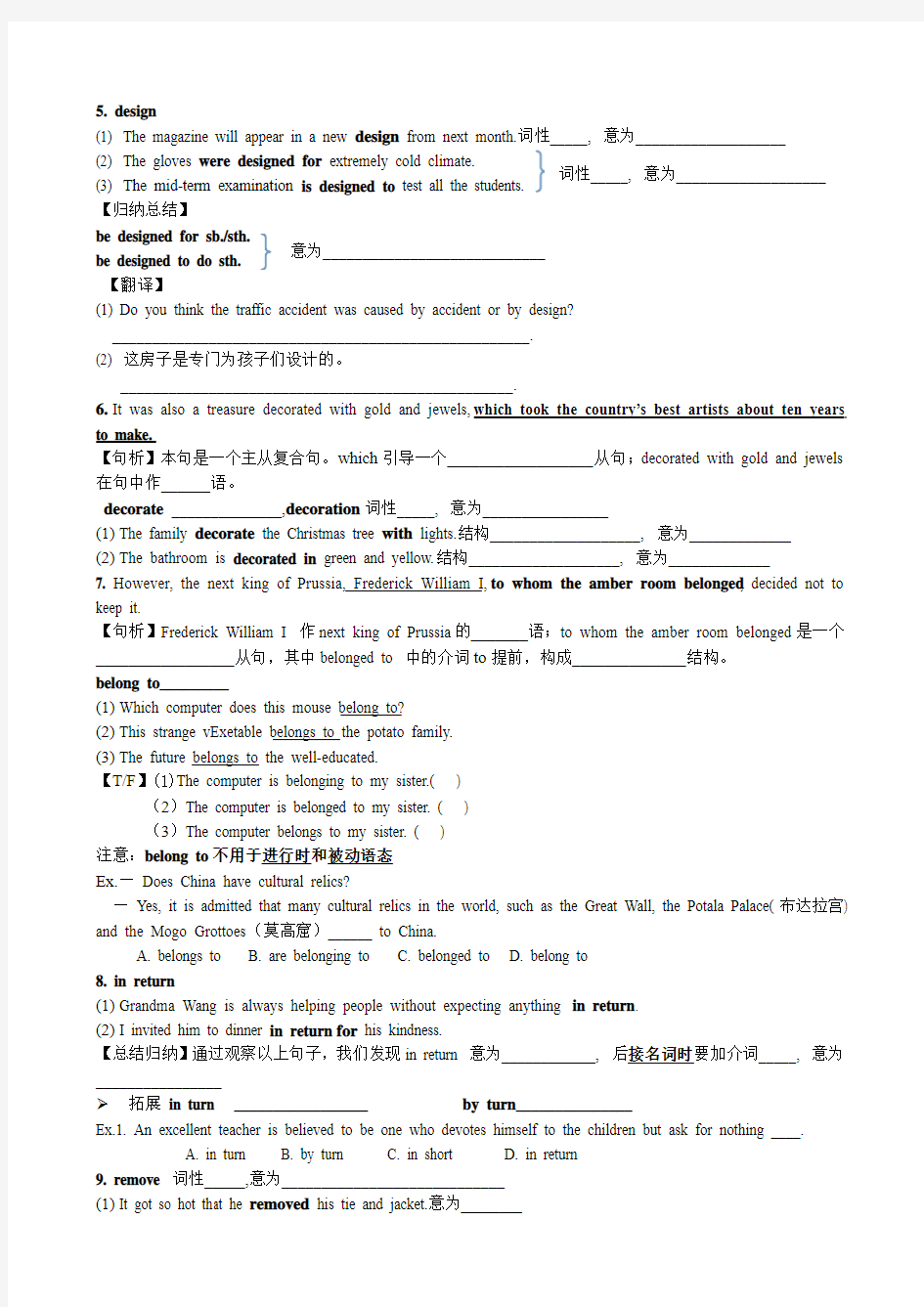

5. design

(1) The magazine will appear in a new design from next month.词性_____, 意为___________________

(2) The gloves were designed for extremely cold climate.

(3) The mid-term examination is designed to test all the students.

【归纳总结】

be designed for sb./sth.

be designed to do sth.

【翻译】

(1) Do you think the traffic accident was caused by accident or by design?

____________________________________________________.

(2) 这房子是专门为孩子们设计的。

_________________________________________________.

6.It was also a treasure decorated with gold and jewels, which took the country’s best artists about ten years

to make.

【句析】本句是一个主从复合句。which引导一个__________________从句;decorated with gold and jewels 在句中作______语。

decorate ______________,decoration词性_____, 意为________________

(1)The family decorate the Christmas tree with lights.结构___________________, 意为_____________

(2)The bathroom is decorated in green and yellow.结构___________________, 意为_____________

7. However, the next king of Prussia, Frederick William I, to whom the amber room belonged, decided not to

keep it.

【句析】Frederick William I 作next king of Prussia的_______语;to whom the amber room belonged是一个_________________从句,其中belonged to 中的介词to提前,构成______________结构。

belong to_________

(1)Which computer does this mouse belong to?

(2)This strange vExetable belongs to the potato family.

(3)The future belongs to the well-educated.

【T/F】(1)The computer is belonging to my sister.( )

(2)The computer is belonged to my sister. ( )

(3)The computer belongs to my sister. ( )

注意:belong to不用于进行时和被动语态

Ex.—Does China have cultural relics?

—Yes, it is admitted that many cultural relics in the world, such as the Great Wall, the Potala Palace(布达拉宫)

and the Mogo Grottoes(莫高窟)______ to China.

A. belongs to

B. are belonging to

C. belonged to

D. belong to

8. in return

(1)Grandma Wang is always helping people without expecting anything in return.

(2)I invited him to dinner in return for his kindness.

【总结归纳】通过观察以上句子,我们发现in return 意为____________, 后接名词时要加介词_____, 意为________________

拓展in turn _________________ by turn_______________

Ex.1. An excellent teacher is believed to be one who devotes himself to the children but ask for nothing ____.

A. in turn

B. by turn

C. in short

D. in return

9. remove 词性_____,意为____________________________

(1)It got so hot that he removed his tie and jacket.意为________

最新部编人教版九年级上册23课《三顾茅 庐》预习导学案 九年级语文上册导学案 23 三顾茅庐 一、作者与作品简介 罗贯中元末明初小说家、戏曲家。名本,字贯中,杭州人。罗贯中“有志图王者”,后来朱元璋这样的“真主”一统天下,其政治抱负落空,而致力于小说创作。有《三国志通俗演义》《隋唐志传》《残唐五代史演义传》和《三遂平妖传》等。《三国志通俗演义》以宏大的结构描绘了三国时期复杂的政治军事斗争,起自黄巾起义,终于西晋统一。描绘了统治者的残暴和丑恶,反映了动乱时代人民的痛苦和对清明政治、对仁君的向往,体现了鲜明的“拥刘反曹”倾向。它把历史和文学自然结合,富有浪漫色彩。二、合作预习 1.题目《三顾茅庐》中的“顾”的意思是。“茅庐”本意是指的是 。在中指的是居住的地方。 2.这篇课文选自《》。这个故事中的主要人物是。另外还有三个人物,分别 九年级语文导学案 23课第2 页共 8 页 是:、、。 3.试着用一句话概括这篇

课文的主要内容: 这篇课文主要写了第次去拜访的故事。 4.给下列划线的字注音。 拜谒谬举帝室之胄存恤社稷羽扇纶巾愧赧身披鹤氅箪食壶浆 5.根据意思写词语 ⑴对长者或宾客尊重而有礼貌。⑵形容湖水十分的清而透明。⑶ 形 容 环 境 稀 疏 敞 亮。 6.诸葛亮是从哪些方面来分析天下形势的? 课后检测 九年级语文导学案 23课第2 页共 8 页 1.《三顾茅庐》节选自《》,作者。 名,号,人,该小说以为主线来

展开情节,为古典小说的人物画廊贡献了众多鲜明的形象,它在人物塑造上的成就,标志着中国古典小说人物塑造的新发展。 2.读下面句子,想想可用什么成语来概括。 ①刘备三次前往隆中拜访诸葛亮,诚心诚意地邀请他出山。②刘备听了茅塞顿开,像拨开云雾见到了青天。 ③“我得到诸葛先生,就像鱼儿得到水一样。 3.依据课文内容,运用对偶知识,写出下面对联的下联。上联:司马徽再荐名士 下联: 4.《三国演义》中有很多含有数字的故事,如三让徐州、桃园三结义、三顾茅庐等,你在阅读中积累了哪些呢?请写出三个。 5.下列句中加点成语使用不正确的一项是 A.勤学可让人渐渐淬炼出无后之刃,有时会使迟钝的人茅塞顿开。.... 九年级语文导学案 23课第2 页共 8 页 B.刘备求贤若渴,三顾茅庐请诸葛亮出山,这一点值得我们今天的....领导干部学习。 C.他的一声大喝,如雷贯耳,使偷盗者惊恐地转过身来,瞅准时机,....越窗逃走。 D.当军队凯旋时,老百姓都箪食壶浆,热情地犒劳他

第13课辛亥革命 课程标准素养形成 简述辛亥革命的主要过 程,认识推翻君主专制制 度、建立中华民国的历史 意义。 1.从“唯物史观”角度分析武昌起义爆发的必 然性。 2.构建时间轴,从“时空观念”角度认识武昌 起义、中华民国成立、《中华民国临时约法》 等史实。 3.结合《中华民国临时约法》的内容,从“历 史解释”角度认识其特点和意义。 4.从“家国情怀”角度认识辛亥革命在近代中 国历史上的丰功伟绩。 武昌起义 1.条件 (1)经济基础:清末“新政”和“预备立宪”客观上促进了资本主义的发展。 (2)阶级基础:新式学堂的勃兴和留学教育的发展,使革命知识分子的队伍不断壮大。 (3)思想基础:章炳麟、陈天华、邹容等人大力宣传资产阶级革命时期的天赋人权和自由平等学说。 (4)组织基础:1894年,孙中山在檀香山建立兴中会;1905年,又在东京建立了近代中国第一个统一的资产阶级革命政党中国同盟会。 2.酝酿 (1)军事起义:革命党人发动了一系列武装起义,推动全国革命进入高潮。 (2)革命党人深入湖北新军中做宣传组织工作。 (3)有利条件:清政府调湖北新军入四川镇压起义,湖北防务空虚。 3.爆发:1911年10月10日,武昌城内新军工程营的革命党人果断起义,占领武昌。

中华民国成立 1.成立:1912年1月1日,孙中山就任临时大总统,定都南京,以五色旗为国旗。 2.《中华民国临时约法》颁布 (1)内容 ? ? ?①中华民国主权属于国民全体,国内各民族一律平等,国民有人 身、居住、言论等自由和选举、被选举权。 ②确立三权分立的政治体制。 ③特别规定实行责任内阁制。 (2)评价:是中国历史上第一部资产阶级宪法性文献,具有反对封建专制制度的进步意义。 中国民主进程的丰碑 1.结局:袁世凯篡夺革命果实 (1)原因 ? ? ?①袁世凯玩弄两面手法,势力强大。 ②列强以军事威胁、外交孤立、经济封锁手段,对革命政权施加压力。 (2)过程 ? ? ?①1912年2月12日,袁世凯逼迫清帝退位,次日通电赞成共和, 孙中山提出辞职,袁世凯被选为临时大总统。 ②1912年3月,袁世凯在北京正式就任中华民国临时大总统, 辛亥革命的胜利果实落入袁世凯手里。 2.性质:是中国近代史上一次伟大的资产阶级民主革命。 3.功绩 (1)推翻了清王朝,结束了中国两千多年的封建君主专制制度。 (2)建立起资产阶级共和国,民主共和观念逐渐深入人心。 (3)推翻了“洋人的朝廷”,客观上打击了帝国主义侵略势力。 (4)为中国民族资本主义的发展创造了条件。 概念阐释——清末“新政” 清朝末年的一场经济和政治体制改革运动,也是中国近代化的重大事件之一。《辛丑条约》的签订,对中国的打击甚大,保守派主动进行变法。1901年,在慈禧太后的默许下,满清政府进行改革,但改革内容多与1898年的戊戌变法雷同。 概念阐释——预备立宪 晚清政府为抵制革命,笼络资产阶级上层,巩固自己的统治所采取的措施——政治上预备实行宪政的活动。宪政指的是以宪法为中心的民主政治。清政府的预备

送东阳马生序 一、学习目标 1、理解本文的思想内容,明确作者通过现身说法,以自己年轻时代的求学经历启 发马生,以达到劝学的目的。 2、理解本文对比手法的运用,体会其独特的表达效果。 二、学习重点 理解本文作者执著的求学之志和殷殷劝勉之情。 三、自助内容 1、了解作者。 宋濂是明朝主要的开国文臣,明初文学家。他年少时受业于元末古文大家吴莱、柳贯、黄晋等。他一生刻苦学习,“自少至老,未尝一日去书卷,于学无所不通”。元朝末年,元顺帝曾召他为翰林院编修,他以奉养父母为由,辞不应召,修道著书。明初,征他作江南儒学提举,让他为太子讲经,修《元史》,官至翰林院学士承旨、知制诰,朝廷的重要文书,大都由他参与撰写。年老辞官。后因长孙宋慎犯罪,被流放到四川,途中病死。他与刘基、高启为明初诗文三大家。著有《宋学士集》。 2、了解本文的体裁特点。 本文是一篇赠序,是作者给同乡后辈马生的临别赠言。作为文章的体裁,序有书序和赠序之分。书序相当于前言后记,一般是介绍作家的生平,或成书过程与宗旨,为阅读和评价作品提供一定的参考资料,或给以必要的引导。而赠序与书序的性质不同,始于唐朝,文人之间以言相赠,表达离别时的某种思想感情,往往因人立论,阐明某些观点,相当于议论性散文。 3、读通课文。(注意字音和停顿) 4、读懂课文。(对照注释,借助工具书,疏通词句,粗知文意。如有疑难,小组 自行解答。) 余幼时即()嗜()学。家贫,无从致.()书以(

)观,每()假()借于藏书之家,手.()自笔录(),计日以还。天大寒,砚冰.()坚,手指不可屈伸,弗( )之()怠。录毕,走.()送之,不敢稍逾.()约。以 是()人多以()书假()余,余因()得遍观群 书。既()加冠(),益()慕圣贤之道。又患.( ) 无硕师()名人与游,尝()趋()百里外,从乡之先达( )执经叩()问。先达德隆望尊,门人弟子填.()其室, 未尝稍降辞()色()。余立侍左右,援()疑质( )理,俯身倾耳以(「)请;或仁)遇其叱咄(),色愈( )恭,礼愈至(),不敢出一言以复;俟()其欣悦,则又请焉 故()余虽()愚,卒()获有所闻。当余之从.( 师也,负()箧曳()屣行深山巨谷中。穷冬烈风,大雪深数尺,足 肤皲裂()而不 知。 至舍,四支.()僵劲不能动,媵人( )持汤()沃灌(),以()衾()拥覆,久而 乃. ( )和。寓()逆旅(),主人日()再食( ),无鲜肥滋味之享。同舍生皆被.()绮绣,戴朱缨宝饰之帽,腰.()白玉之环,左佩刀,右备容臭(),烨然()若神人;余则缊()袍敝()衣处其间,略()无慕艳( ) 意,以()中有足乐者,不知口体之奉()不若人也。盖余之勤且艰若()此。 今诸生学于太学,县官日()有廩稍()之供,父母岁()有裘葛.()之遗(),无冻馁()之患矣; 坐大厦之下而诵《诗》《书》,无奔走之劳矣;有司业、博士()为之师,未有问而()不告,求()而不得者也;凡所宜.()有之书皆集()于此,不必若余之手录,假.()诸人而后见也。其业.()有不精,德有不成者,非天质()之卑(),则心不若余之专()耳,岂()他人之过()哉?

七年级历史与社会学案姓名:班级: 一、世界人口的分布 1、世界人口分布的特征 (1)世界人口分布的总体特征是:有的地区,有的地区 (2)人口分布情况用来表示。人口密度:单位面积土地上居住的人口数,用表示。 (3)读图2-25,说说世界上哪些地区人口稠密,哪些地区人口稀少? 答:世界上人口比较稠密的地区是、和; 人口比较稀疏的地区是青藏高原地区、亚欧大陆和北美大陆的北部、非洲北部、南美洲的亚马逊平原、大洋洲的中西部地区。 2、自然环境与人口分布: 人口的分布在一定程度上受和等自然环境的影响,但并不完全取决于自然因素,与当地的社会、经济也有密切联系。 二、不同肤色的人们 1、.三大人种的外貌特征 世界的居民,根据皮肤的颜色以及头发、鼻形、眼色、面部的特征等可分为 、、三大人种。 2、人种的分布读课本图2-27回答 黄色人种主要分布在、和; 白色人种主要分布在、北美洲和南美洲、大洋洲的东部和南部、亚洲西部和非洲的北部;黑色人种要分布在,。 3、树立人种平等观念 世界上所有人种都是的,没有高低优劣之分,都是世界大家庭的主人。 三、国家和地区 1.和是一个国家的象征。国家的最根本特征是具有主权。 2.国与国之间是有国界的,国界是人为划分的。国界以内的、和,总称为领土。一个国家的领土神圣不可侵犯。 3.目前世界上有多个国家和地区。按经济发展水平,当今世界可分为和两大类。中国目前在世界上属于发展中国家。 四、关爱世界大家庭 1.我国处理国际关系的基本原则: 2.你所知道的国际组织有哪些?。 练习: 1、深圳市统计局2007年公布深圳常住人口846.43万,全市总面积2020平方公里,深圳市的人口密度约:() A.41.9人/平方千米 B.4190人/平方千米 C.419人/平方千米 D.41902人/平方千米

部编人教版七年级下册第20课《古代诗歌五首》之《望岳》 导学案 3.词语释义 岱宗:泰山亦名岱山或岱岳,五岳之首,在今山东省泰安市城北。古代以泰山为五岳之首,诸山所宗,故又称“岱宗”。历代帝王凡举行封禅大典,皆在此山,这里指对泰山的尊称。 齐鲁:春秋时的两个诸侯国。古代齐鲁两国以泰山为界,齐国在泰山北,鲁国在泰山南。后用齐鲁代指山东地区。 青:指山色。 未了:不尽。 造化:指天地、大自然。 钟:聚集。 神秀:天地之灵气,神奇秀美。 阴阳:古人以山北水南为阴,山南水北为阳。

割:分。 昏晓:黄昏和早晨。极言泰山之高,山南山北因之判若清晓与黄昏,明暗迥然不同。 决眦入归鸟:张大眼睛远望飞鸟归林。 会当:终当,终要。 凌:登上。 小:形容词的意动用法,意思为“以……为小,认为……小”。 杜甫(712-770),字子美,自号少陵野老。举进士不第,曾任检校工部员外郎,故世称杜工部。是唐代最伟大的现实主义诗人,被尊为“诗圣”,与李白并称“李杜”。其诗大胆揭露当时的社会矛盾,对穷苦人民寄予深切同情,内容深刻。许多优秀作品,显示了唐代由盛转衰的历史过程,被称为“诗史”。在艺术上,善于运用各种诗歌形式,尤长于律诗;风格多样,而以沉郁为主;语言精练,具有高度的表达能力。有《杜工部集》传世。

【文题解说】 “望”是远远地看,“岳”是指高大的山,本文指泰山。 【创作背景】 唐玄宗开元二十三年(735),诗人到洛阳应进士,结果落第而归,开元二十四年(736),二十四岁的诗人开始过一种不羁的漫游生活。作者北游齐、赵(今河南、河北、山东等地),这首诗就是在漫游途中所作。 诗人热情赞美了泰山高大巍峨的气势和神奇秀丽的景色,流露出了对祖国山河的热爱之情,表达了诗人不怕困难、敢攀顶峰、俯视一切的雄心和气概,以及卓然独立、兼济天下的豪情壮志,体现了中华民族自强不息的献身精神。 望岳

二十三、送东阳马生序(1) 【学习目标】 积累并掌握一些文言词语的意义和用法,培养古文自读能力。 【重点难点】 学习、积累文言实词。 【课前预习】 1.给下列加点字注音。 叩.问( ) 叱咄..( ) 俟.其欣悦 ( ) 逾. 约 ( ) 负箧.曳屣. ( ) 皲.裂 ( ) 媵.人( ) 衾. ( ) 容臭. ( ) 皆被绮.绣( ) 烨.( ) 敝. 衣( ) 砚.冰坚( ) 朱缨.(. ). 2.了解本文的体裁特点。 本文是一篇赠序,其中的“序”,并非“序言”,而是“赠言”的意思。作为文章的体裁,序有书序和赠序之分。书序相当于前言后记,一般是介绍作家的生平,或成书过程与宗旨,为阅读和评价作品提供一定的参考资料,或给以必要的引导。而赠序与书序的性质不同,始于唐朝,文人之间以言相赠,表达离别时的某种思想感情,往往因人立论,阐明某些观点,相当于议论性散文。 【课堂助学】 一、创设情境,导入课文。 二、介绍本文的体裁特点。 三、朗读全文,并疏通疑难字词的读音。 四、学生自由朗读全文,初步感知课文内容。 五、复述课文,理清行文思路,背诵课文。 【课后作业】 1.本文的作者是( ),( )初文学家。本文是一篇( ) 文,节选自《 》。 2.解释加点的字词。 (1)手自笔.录( ) (2)不敢稍逾越.. ( ) 次数 35 家长 签字 教师评价

(3)既加冠 ..()(4)尝.趋百里外() (5)援.疑质理()(6)负箧.曳屣.() (7)緼袍 ..敝衣()(8)略无 ..慕艳意() 3.解释下列虚词的意义。 无致书以.观足肤皲裂而.不知。 计日以.还久而.乃 和 以.衾拥覆 以.是人多以书假余余则緼袍敝衣处其.间以.中有足乐者门人弟子填其.室每假借于藏书之.家 走送之.每假借于.藏书之家 盖余之.勤且艰苦此。今诸生学于.太学 县官日有禀稍之.供 4.翻译下列句子。 (1)每假借于藏书之家,手自笔录,计日以还。 (2)以是人多以书假余,余因得遍观群书。 后记: 欢迎您的下载,资料仅供参考!家长 签字 教师 评价

第13课辛亥革命 教学目标: 通过本课的学习,使学生了解和掌握有关孙中山创建兴中会和中国同盟会,三民主义,武昌起义等历史基础知识;通过看图,培养学生的观察和想象能力;通过探究活动,培养学生独立思考和学会搜集资料并能从有关资料中提取信息的能力。 通过本课的学习,使学生认识到辛亥革命是中国近代史上一次伟大的反帝反封建的资产阶级民主革命。从而激发学生的爱国主义情感和不断进取的意识。 教学重点:辛亥革命爆发的原因;《中华民国临时约法》;评价辛亥革命。 教学难点:袁世凯篡夺辛亥革命的胜利果实;辛亥革命的局限性。 教学过程: 导入新课:党的十五大报告指出:20世纪以来,中国人民在前进道路上经历了三次历史性的巨大变化,产生了三位站在时代前列的伟大人物:孙中山、毛泽东、邓小平。第一次是孙中山领导的辛亥革命,第二次是毛泽东领导中国人民建立中华人民共和国和社会主义制度。第三次是邓小平领导下的改革开放。今天,就让我们一起走进第一位伟大人物和第一次历史性巨变——孙中山和辛亥革命。 知识链接:辛亥革命的概念: ⑴广义的辛亥革命是指以孙中山为代表的资产阶级革命派为推翻清王朝帝制,建立资产阶级民主共和国的全过程。 ⑵因武昌起义发生于旧历辛亥年,人们把武昌起义称为狭义的辛亥革命。 一、辛亥革命的酝酿与准备:(爆发原因) 1、政治条件:《辛丑条约》签订后,中国民族危机加深,中国人普遍感到清政府成为“洋人的朝廷”,推翻清朝的封建统治成为大势所趋。 2、经济和阶级基础:清政府推行“新政”和“预备立宪”,客观上促进中国民族资本主义经济发展,民族资产阶级力量不断壮大; 3、思想基础:资产阶级民主革命思想的传播。课本62页 内容:资产阶级革命时期的天赋人权、自由平等等学说; 主阵地:上海和日本东京; 著名的革命宣传家:邹容、陈天华和章炳麟。 章炳麟指出:革命是除旧布新的良药,实现民主共和是不可抗拒的历史潮流。 邹容则在《革命军》中写道:“革命者,天演之公例也”,“竖独立之旗,撞自由之钟……我中国今日不可不革命”。他号召推翻清朝统治,建立独立、民主、自由的“中华共和国”。4、组织基础:资产阶级革命团体和政党的建立。课本63页 (兴中会、同盟会等建立的时间、地点、人物、性质) (1)兴中会——中国第一个资产阶级革命团体 时间:1894年创立人:孙中山 地点:美国檀香山 性质:中国第一个资产阶级民主革命团体 入会誓词是:“驱除鞑虏,恢复中国,建立合众政府。” 目标:推翻清朝统治,建立资产阶级共和国。 ★(2)同盟会——中国第一个资产阶级革命政党 A、时间:1905年 B、地点:日本东京

第23课《世界的文化杰作》导学案 【学习目标】: 掌握贝多芬、列夫.托尔斯泰、梵高和他们的著作。 【课前检测】: 1.、德国的___________是一位伟大的作曲家,代表作__________.。 2、列宁称______________为“俄国革命的镜子”。 3、梵高的代表作_____________。 【自主学习】 (一)著名音乐家 贝多芬:________伟大的作曲家,代表作______________________________。 为___________而作,完成于1804年。 影响:标志着贝多芬在__________和_________的成就 (二)文学巨匠 俄国伟大的作家__________________被列宁称为_____________________, 代表作________________、__________________、__________________。( 三)美术名家 荷兰的______________是一位有世界影响的画家。 代表作:_________________,创作于法国南方,表达了作者对生活的无比热爱。【达标检测】 1.欧洲的第一次思想解放运动是() A.文艺复兴B.启蒙运动C.宗教改革D.巴黎公社 2.近代力学的奠基人是() A.伽利略B.牛顿C.爱因斯坦D.哥白尼 3.《向日葵》这幅名画的作者是() A.达?芬奇B.拉斐尔C.米开朗琪罗D.梵高 4.被列宁称为“俄国革命的镜子”的作家是() A.托尔斯泰B.莎士比亚C.伏尔泰D.卢梭 5.连线 梵高《复活》 达?芬奇《哈姆雷特》 贝多芬《向日葵》 托尔斯泰《蒙娜丽莎》 莎士比亚《英雄交响曲》 第23课《世界的文化杰作》【拓展延伸作业】 姓名等级 一、选择题 1.被列宁称为“俄国革命的镜子”的俄国作家是( ) A .列夫?托尔斯泰 B .普希金 C .果戈里 D. 泰戈尔 2.列夫?托尔斯泰的代表作有( ) ①《战争与和平》②《安娜?卡列尼娜》③《钦差大臣》④《戈拉》 A ①③ B ①② C ①④ D ②③ 3.《向日葵》这副名画的作者是( ) A.达?芬奇 B.拉斐尔 C.米开朗琪罗 D.梵高 4.“我要扼住命运的咽喉,它决不能使我完全屈服。”这是谁的名言?( ) A.梵高 B.贝多芬 C.托尔斯泰 D. 斯特劳斯 5.要想了解俄国人民是如何反抗拿破仑的,你可以去图书室借阅( ) A.《战争与和平》 B.《安娜卡列尼娜》 C.《复活》 D.《母亲》 6.世界近代史上最伟大的音乐家是( ) A.贝多芬 B.莫扎特 C.海顿 D. 约翰?施特劳斯 7.下列艺术家组合,恰当的一组是( ) A.达?芬奇约翰?斯特劳斯梵高 B.约翰?斯特劳斯海顿贝多芬 C.海顿约翰?斯特劳斯梵高 D.梵高约翰?斯特劳斯贝多芬 8.梵高是________ 著名画家( )。 A. 德国 B.意大利 C. 荷兰 D.奥地利 二、材料分析题 “我要扼住命运的咽喉,它决不能使我完全屈服。” ──贝多芬 (1)《英雄交响曲》的创作背景和创作意图是什么? (2)贝多芬原来把《英雄交响曲》题名为什么?后又为什么改名? (3)贝多芬作为一位“英雄”是否战胜了“命运”?谈谈你的感受

第20课社会生活的变化学案 班级姓名组别评价 【学习目标】 1.掌握:近代交通工具轮船和火车传入中国;有线电报在中国的出现;电影和照相技术的传入;商务印书馆的创办;社会习俗的变化。 2.分析:近代科技发明给人类带来的重大变化和中国近代发明出现较少、社会变化较为缓慢的原因,培养分析问题的能力。 3. 认识:工业文明的传入在改造中国社会物质文明的同时,也使中国人的精神生活发生了深刻的变化,培养社会进步观和与时俱进的革命精神。 一、自主学习(18分钟)认真阅读教材,包括小字、图表等,疑难问题写在“我的疑惑”处。 (一)自学教材 15分钟 随着西方资本主义的侵入,西方先进的文明也随之传入我国,对社会生活产生了极大 ①中国出现的第一条正式投入运营的铁路是; ②中国建造的第一艘轮船是“”; ③我国自己拍摄的第一部无声电影是; ④我国自己拍摄的第一部有声电影是; ⑤第一部在国际电影节上获奖的影片是; ⑥最著名的中文报纸是年在创办的《》; ⑦中国近代历史最长、规模最大的文化出版机构是年创办于 的《》。 (二)自主检测2分钟 1.中国境内最早的有线电报架设于19世纪的() A.70年代 B.80年代 C.90年代 D.60年代 2.19世纪70年代上海的人们能够获取信息、了解社会的主要传媒工具是()A.广播电台 B.因特网 C.电视 D.报纸 3.你认为黄兴见到孙中山时所行的礼节,不可能的是() A.鞠躬 B.握手 C.跪拜 D.点头 (三)我的疑惑 1分钟 二、合作探究(15分钟)先独立思考并写下答案,然后小组讨论,最后选派代表班内交流展示。材料1:(中国近代社会生活的变化)有外在与内在两方面的原因,一方面是鸦片战争使

23、绿色蝈蝈 学习目标 1、速读课文,能用简洁的语言概述文章内容。 2、能体味文中的美词佳句,并说出其作用。 3、培养学生的阅读能力,激发学生探索科学奥秘的兴趣。 学习过程 前置作业 课前诵读: 《绿色蝈蝈》是法国著名昆虫学家法布尔写的一篇科学观察随笔。文章把绿色蝈蝈放在大自然的环境中介绍,介绍了它的外表特征、生活习性。 预习检测 1、给加点的字注音,根据注音写出汉字。 (1)篝.火()(2)wú桐()(3)shòu猎() (4)喧嚣.()(5)yīn哑()(6)静谧.() (7)cuàn夺()(8)螽.斯()(9)吮.吸() 2、根据下面的意思写出文中的词语。 (1)指动物中弱者被强者吃掉。() (2)看起来或听起来不很清楚;感觉不很明显。() (3)一点儿也不拖拉,干脆果断。() (4)形容非常地慌张,以致一点办法都没有。() 3、本文中运用了很多拟人的修辞手法,请找出两句并分析一下它们的作用。 (1)句子: 作用: (2)句子: 作用: 课堂探究 4、快速阅读课文,画出文中描写蝈蝈外表特征的句子。

5、文中除了介绍蝈蝈的外表特征外,还写了哪方面的内容? 6、你最喜欢文章中哪个段落?为什么? 7、你最喜欢哪些词语或句子?为什么? 8、请同学们灵活运用本文的写作特点(或语言生动,或运用拟人……等)说说自己喜欢的一种小动物。 9、通过学习本文,你学习到了哪些写作方法?有什么感想? 当堂检测 (一)指出下面句子中加点词语运用不当的一项。() A、他正在津津有味 ....地读着一本新近出版的小说 B、遇到意外事情,要镇定,不要惊.慌失措 ...。 C、军军找到了一种很好的方法来解决这个问题,确实起到了事半功倍 ....的效果。 D、绿色的蝈蝈啊,如果你拉的琴再响亮一点儿,那你就是比蝉稍逊一筹 ....的歌手了。(二)课内阅读 (1)在6月份,我捉了不少雌雄的蝈蝈关在我的金属网罩里。…… (2)清晨,我在门前散步,突然旁边的梧桐树上落下了什么东西…… (3)我笼里的囚犯的食物找到了,我用蝉来喂养它们。…… (4)为了变换食物的花样,我还给蝈蝈吃很甜的水果:…… (5)不是在任何地方都能吃到沾糖的蝉肉的,…… (6)这一切都说明蝈蝈喜欢吃昆虫,…… 1、第(1)自然段中划线的句子运用了什么样的表达方式?写的是什么内容?表达了作者怎样的思想感情?

人教版必修一:第13课辛亥革命教学设计 一、教学目标 1.知识与能力:通过学习本课内容,使学生了解武昌起义的时间、经过,湖北军政府的成立。《中华民国临时约法》的内容及性质;能说出1912年元旦这一天的重要性,以孙中山为首的南京临时政府的性质,概述袁世凯窃取革命果实的情况;能分析说明武昌起义很快取得胜利的原因,辛亥革命的性质、伟大功绩和失败的主要原因。通过分析辛亥革命的胜利与失败,培养学生用历史唯物主义和辩证唯物主义分析历史问题的能力;通过总结辛亥革命的教训,培养学生创新思维的能力。 2、过程与方法:通过历史材料设置问题,循循善诱,促使学生思考问题,探究问题 3.情感态度价值观:通过归纳辛亥革命的伟大功绩,使学生认识到这次革命推翻了清王朝,结束了两千多年的封建君主制度,创立了资产阶级共和国;通过分析说明辛亥革命的性质,使学生认识到它是孙中山领导的中国近代史上一次伟大的反帝反封建的资产阶级民主革命;通过分析说明辛亥革命失败的原因,使学生明白由于封建势力和帝国主义的勾结破坏,以及资产阶级的软弱、妥协,辛亥革命的胜利果实被袁世凯窃取;通过总结辛亥革命的教训,使学生认识到在半殖民地半封建的中国,资产阶级不能领导民主革命取得彻底胜利。 二、教学重难点 教学重点 武昌起义和中华民国的成立;辛亥革命的历史意义。 教学难点

辛亥革命的历史意义。 三、教学过程 导入: 大家在初中就接触过“辛亥革命”,那么,那位同学能用一两句话给大家说说什么是“辛亥革命”? “辛亥革命”有广义和狭义之分 狭义:1911年武昌起义 广义:从1894年兴中会成立到1912年袁世凯窃取革命果实期间,以孙中山为首的资产阶级革命者为推翻清朝统治,追求民主共和的全过程。 一、武昌起义 阅读教材P62的内容,请同学们说说辛亥革命的历史条件也就是背景有哪些呢?我们从以下几个方面来看: 1、历史条件: (1)、时代背景:《辛丑条约》签订后,民族危机严重,清政府成为“洋人的朝廷” 首先从外部环境来看,经过两次鸦片战争、甲午战争、八国联军侵华等,列强不断加紧侵略,甚至掀起了瓜分中国的狂潮,中国的民族危机空前严重,中外民族矛盾不断激化。 在辛亥革命前,清政府签订的不平等条约多大500多个,其中8次主要赔款达19亿银元,相当于清政府19年财政收入的19倍。尤其是《辛丑条约》签订后,慈禧厚颜无耻的说:“量中华之物力,结与各国志欢心!”此时的清政府已经成为洋人的朝廷,激起了人民的强烈反抗和不满。

第23课郑和下西洋到闭关锁国讲学稿 【学习目标】概述郑和下西洋的史实。简述“闭关锁国”的主要表现,分析其影响。 【学习重点】了解郑和下西洋的史实。 【学习难点】正确分析“闭关锁国”政策的影响。 【知识梳理】 1.郑和下西洋概况明初,____安定,_____雄厚。_____-_____年,明政府先后____次派_____下西洋。船队航行于________和________广大海域见,到达亚非______多个国家和地区,最远到达____________和_____________。 2.郑和下西洋意义是____________上的壮举,比欧洲早了半个多世纪。郑和下西洋加强了中国同___________的友好往来和_________,而且推动华侨移居南洋,促进了________地区社会经济发展。 3.闭关锁国闭关并非完全断绝往来,而主要表现在对________进行严格的限制上。 4.闭关锁国影响清朝实行闭关政策有防御____________的一面,但同时给中国社会带来了严重的恶果,它限制了我国__________和__________的发展,阻碍了__________的交流, ______________最终不能使扭转中外力量的对比,不能从根本上______________的侵略,进一步导致了闭塞、停滞、倒退,反而使中国更加远离世界发展的潮流。 【合作探究】 材料一:天朝物产丰盈,无所不有,原不籍外夷货物以通有无。——乾隆给英王的敕谕 材料二:洋船至宁波者甚多,将来番船云集留往日久,将又成一粤省之澳门矣。——《粤海关志》 请回答:(1)上述材料共同说明了清政府采取了什么政策? (2)这一政策实行期间,清政府惟一开放的对外通商口岸是哪里?代表清政府管理外国商人的机构是什么?(3)这一政策实行了多少年?对当时的中国社会造成了什么危害? (4)联系当前我国对外开放的现实,你认为这段历史给我们什么启示? 【课堂自测】1、郑和能够七下西洋的最根本的条件是﹙﹚ A、明朝国力雄厚 B、船队配有航海图和罗盘针 C 、明朝航海技术十分先进 D、郑和具有勇于开拓的精神 2、郑和下西洋的出发点与最远到达的地点分别是﹙﹚ A、福州印度半岛 B、刘家港印度洋上的波斯湾 C、福州非洲东海岸和红海沿岸 D、刘家港非洲东海岸和红海沿岸 3、整和下西洋的历史意义不包括﹙﹚ A、是世界航海史上的壮举 B、促进南洋地区社会经济的发展 C、促进了明朝对外贸易的繁荣 D、加强了中国和亚非各国的友好往来和经济交流 4、下列对清朝闭关政策的叙述正确的一项是﹙﹚ A、禁止一切对外贸易 B、严格限制对外贸易 C、、能够从根本上抵挡住西方殖民势力的入侵 D、最终扭转了中外力量的对比 5、马克思说:“与外界隔绝,曾是保存旧中国的首要条件,”由此可见,清朝实 行闭关政策的根本原因是﹙﹚ A、清朝政府物资丰富 B、害怕人民的抗清斗 C、阻止西方殖民的入侵 D、维护清朝的统治 6、读“郑和下西洋航线图”回答: (1)从图中标出郑和下西洋的出发点和最远到达的地区。 (2)沿着郑和的船队远航路线,做一次畅游,看一看看一看能到达今天的那些国家?比一比谁到达的国家多。(3)郑和下西洋对当时我国的经济发展产生了什么影响? (4)郑和下西洋后,中国古代的对外交往日益减少。到清代统治者对外交往长期实行什么政策? 11

23*《带上她的眼睛》导学案 【学习目标】 1.能正确流利有感情地朗读小说,标注好词好句,可以概括故事情节。 2.分析小说中的人物性格特点。 【学习重点】 引导学生珍视世界的一切美好。 【学习难点】 掌握科幻小说的悬念性和可读性,并且了解对比这种写作手法。 第一课时 【导学过程】 一、导入 同学们,看到题目你有什么疑问?对啦,老师和大家一样,有一个疑问,眼睛是我们人体的一部分,和身体不可分割,为什么题目中说“带上她的眼睛”?眼睛怎么可以被单独带走呢?那个“她”又是谁呢?带上她的眼睛去做什么事情呢?一系列问题接踵而至,不要着急,让我们跟随刘慈欣去一探究竟吧。 二、自主学习 1.朗读课文,圈画文中生字词。 点缀.(zhuì)漫.步(màn)迟钝.(dùn)蒙眬.(lóng) 闲暇.(xiá)凸.现(tū)拍摄.(shè)蔚.蓝(wèi) 合拢.(lǒng)吟.唱(yín)鞠躬.(gōng)挑剔.(tī) 岩浆.(jiāng)地幔.(màn)虚拟.(nǐ)吝啬 ..(lìn sè)不期.而至(qī)心有灵犀.(xī)天涯.海角(yá) 2.根据下列意思,写出相关的词语。 事先没有约定而意外到来。(不期而至) 容易发愁、伤感.形容人感情脆弱。(多愁善感) 现多比喻比方对彼此的心思都能心领神会。(心有灵犀) 保守,保住使不失去;过分爱惜己之财物,当用而不用。(吝啬) 形容气势雄伟。(气势磅礴) 目前为止,到现在为止。(迄今为止) 3.作者简介 刘慈欣(1963—)山西阳泉人,科幻作家,中国作协会员,中国科幻小说代表作家之一。1999年发表第一篇作品《鲸歌》,1999年首次以短篇小说《带上她的眼睛》获得中国科幻银河奖一等奖。最重要的作品“三体三部曲”(原名“地球往事三部曲”)更是备受读者与媒体的赞誉。2015年8月,刘慈欣作品《三体》获得雨果奖-最佳长篇小说奖;10月,刘慈欣在第六届全球华语科幻星云奖颁奖典礼中被授予特级勋章。2016年3月,刘慈欣

第20课第一次工业革命 学习目标: 1.了解第一次工业革命时期纺织技术的革新、蒸汽机和工厂制度的确立以及火车和铁路的相关史实。 2.通过英国工业革命的进程和影响,懂得“科学技术是第一生产力”、“科教兴国”的道理。 3.通过对本课的学习,培养学生学习的兴趣和独立思考的能力。 学习重点:纺织技术、蒸汽机和工厂。 学习难点:工业革命在英国发生的条件;工业革命进程中各工业部门之间的相互推动,相互联系。 一、自主学习 1.纺织技术的革新 (1)资本主义经济的迅速发展,促使兴起。 (2)1733年,发明了飞梭,提高了织布速度。1765年,发 明了纺纱机,命名为“”。 2.蒸汽机和工厂制度的确立 (1)将蒸汽机变为主要动力的发明家是。 (2)蒸汽机的广泛应用是生产领域的一次重大的飞跃,它极大地提高了,使工业革命得以更快地向纵深发展。 (3)蒸汽动力的出现,使工厂远离河流,工厂的规模也变得更大,进入19世纪,传统的逐渐被大工厂所替代,现代最终确立。 3.火车与铁路 (1)19世纪初,已经有人开始修建“”来运输货物。那是的路轨是木制的,车厢是马拉动的。 (2)1825年,由设计蒸汽火车问世,标志着铁路时代的到来。到1851年,英国建成了总长约万千米的铁路网。 (3)工业革命极大地提高了社会生产力,人类进入“”。19世纪中期,英国成为世界上第一个工业国家。

二、合作探究 1.想一想英国出现工业革命的原因有哪些? 2.总结英国工业革命的成就有哪些? 三、知识应用——导练 1.在英国工业革命中,发展最快的行业是 ( ) A.农业 B.纺织业 C.工商业 D.冶炼业 2.飞梭的发明者是() A.哈格里夫斯 B.富尔顿 C.史蒂芬孙 D.凯伊 3.1765年,哈格里夫斯发明的提高了生产效率() A.珍妮机 B.飞梭机 C. 蒸汽机 D.发电机 4.第一位把蒸汽动力变为工业动力的人是() A.哈格里夫斯 B.富尔顿 C.史蒂芬孙 D.瓦特 5.下列对于“铁路”的说法不正确的是() A.出现于19世纪 B.最初的路轨是木制的 C.火车第一人是史蒂芬孙 D.最先出现在美国 6.下列对第一次工业革命的描述正确的是() A.人类进入了“蒸汽时代” B.美国成为第一个工业受益国 C.只在英国进行 D.19世纪后传到西方其他国家 四、综合提高 运用所学知识评价第一次工业革命。

23.带上她的眼睛 【学习目标】 1.快速默读,概括课文内容。 2.找出文中的悬念和伏笔之处。 3.分析人物形象,感悟人性的伟大。 4.了解科幻小说的特点,激发自己的想象力和创造力。 【相关链接】 1.走近作者 刘慈欣,1963年6月出生,中国科普作家协会会员,中国新生代科幻小说的代表作家之一,于1999年发表科幻小说并以《带上她的眼睛》获科幻小说银河奖一等奖,至今发表中短篇科幻小说20余部。1999年至2020年,刘慈欣蝉联《科幻世界》杂志读者评奖的冠军,同时,他以《流浪地球》《中国太阳》《地球大炮》等连续获得中国科幻银河奖。 2.文体常识 科幻小说,是随着现代科技蓬勃发展而产生的一种文学样式。它用幻想的形式,表现人类在未来世界的物质、精神文化生活和科学技术远景。其内容交织着科学事实和预见、想象,人们通常把科学、幻想、小说作为它的三要素。 【自主学习】 1、初读课文,扫清字词障碍,积累字词。 (1)给加点字注音。 点缀.( ) 迟钝.( ) 蔚.蓝( ) 闲暇.( ) 凸.现( ) 合拢.( ) 铁镍.( ) 拍摄.( ) 硅.酸盐( ) 心有灵犀.( )

(2)解释词语: 心有灵犀: 天涯海角: 不期而至: 3.速读课文,尝试复述故事梗概。 【合作探究】 1.本文标题《带上她的眼睛》中“眼睛”是真正的眼睛吗?这样立标题有什么作用? 2.文中写小姑娘“轻轻啜泣”“突然惊叫”“陶醉的”这些细节有何作用? 3.文章结尾“不管走到天涯海角,我离她都不会再远了”的深刻含义是什么? 4.仅仅出现两次的主任,对小说的作用如何?在结构上分析这一人物形象。

5.巧妙地运用悬念和伏笔,可以收到虽在意料之外,却在情理之中的效果。文中像这样的伏笔还有不少,它们究竟有什么作用呢? 【拓展提升】 阅读下文,完成文后的题 明天的寓言 蕾切尔·尔逊 从前,在美国中部有一个城镇,这里的一切生物看来与其周围环境生活得很和谐。这个城镇坐落在像棋盘般排列整齐的繁荣的农场中央,其周围是庄稼地,小山下果园成林。春天,繁花像白色的云朵点缀在绿色的原野上,秋天,透过松林的屏风,橡树、枫树和白桦闪射出火焰般的彩色光辉,狐狸在小山上叫着,小鹿静悄悄地穿过了笼罩着秋天晨雾的原野。 沿着小路生长的月桂树、荚蒾和赤杨树以及巨大的羊齿植物和野花在一年的大部分时间里都使旅行者感到目悦神怡。即使在冬天,道路两旁也是美丽的地方,那儿有无数小鸟飞来,在出露于雪层之上的浆果和干草的穗头上啄食。郊外事实上正以其鸟类的丰富多彩而驰名,当迁徙的候鸟在整个春天和秋天蜂拥而至的时候,人们都长途跋涉地来这里观看它们。另有些人来小溪边捕鱼,这些洁净又清凉的小溪从山中流出,形成了绿荫掩映的生活着鳟鱼的池塘。野外一直是这个样子,直到许多年前的有一天,第一批居民来到这儿建房舍、挖井筑仓,情况才发生了变化。

崇阳县众望初中语文学科导学提纲 2017年12月27日编制人:李成华课时:2课时(总第67-68课时) 课题:23.周亚夫军细柳 班级:八()班姓名:__________ 小组:__________ 评价: __________ 第一课时 【教学目标】 1、了解文学常识(司马迁及《史记》的有关知识)。 2、借助课文注释和工具书疏通文意,提高阅读浅显文言文的能力。 3、学习如何朗读文言文。 【重难点】 认真阅读课文,借助课文注释和工具书疏通文意。 【导学流程】 1、新课导入 2、了解文学常识。 3、朗读指导。 4、借助课文注释和工具书疏通文意,提高阅读浅显文言文的能力。 一、基础知识 1、新课导入 古语有云:“将在外,君命有所不受。”可是真正做到的人却很少,西汉的周亚夫做到了,他非但没有触怒龙颜,反而被汉文帝赞为“真将军”。让我们一起走进课堂,领略真将军的风采吧! 2、知识链接 ★作者简介 司马迁(约前145—约前90),字子长,西汉历史学家和文学家。 ★作品连接 《史记》我国第一部纪传体通史,记述了从黄帝到汉武帝共三千余年的史事,全书一百三十篇,包括八书、十表、十二本纪、三十世家、七十列传,是一部“究天人之际,通古今之变,成一家之言”的伟大著作,是司马迁对我国民族文化特别是对历史学和文学的极其宝贵的贡献。《史记》不仅是史学著作的典范,而且是传记文学著作的典范,对后世产生了深远的影响。鲁迅在《汉文学史纲要》里称它是“史家之绝唱,无韵之《离骚》”,对《史记》在史学上和文学上的地位给予极高的评价。 3、朗读指导 (1)乃/以宗正刘礼/为将军 (2)已而/之/细柳军

(3)军中闻/将军令,不闻/天子之诏 (4)于是/上乃使使/持节诏将军 (5)壁门士吏/谓从属车骑/曰 4、给下列加点字注音。 棘.门()彀.()弓弩.()诏.()按辔.()揖.()胄.()曩.() 5、解释下列加点字的意思。 彀.弓弩天子先驱 ..军中闻.将军令 居.无何将军亚夫持兵揖.使人称谢. 6、把下列句子翻译成现代汉语。 ①军中闻将军令,不闻天子之诏。 ②于是上乃使使持节诏将军。 ③将军约,军中不得驱驰。 ④介胄之士不拜,请以军礼见。 二、整体感知。 1、自由朗读课文,各用一句话概括每段内容。 明确: 第一段:简要交待了边境的紧张形势和刘、徐、周三军的驻地。 第二段:写周亚夫在细柳营严格治军。 第三段:写汉文帝深明大义,赞叹周亚夫治军严格。 2、用自己的话简要复述故事情节。 明确: 匈奴入侵,皇帝慰问军营,在周亚夫所在的细柳军营看到了与其他军营不一样的地方,虽然皇帝进细柳军营不太顺利,但对亚夫将军却有着极大的夸奖。

第20课 抗日战争的胜利学案 班级: 姓名: 小组: 年级:八年级 科目:历史 课型:新授课 主备人:陈海宽 时间:2011-11-15 审核: 【认定目标】(心中有目标,你就会走向成功!) 1. 记住中共“七大”的时间、地点,主要内容和意义。 2.记住抗日战争胜利的时间及历史意义。 【学习重点】 【学习难点】 【自主学习】 请同学们阅读教材103页到104页的内容,ABC 三组同学完成下面的知识梳理: 请同学们阅读教材104页到105页的内容,完成下面的知识梳理: 【共同探究】小组合作、讨论、互帮互助、共同解决 抗日战争为什么能取得最后胜利? 【归纳整理】小组合作、讨论、互帮互助、共同解决 请你在下表内的横线上分别填上恰当的内容: 1.为争取抗战的胜利和实现中国的光明前途准备了条件的会议是( ) A .中共一大 B .中共七大 C .遵义会议 D .中共十一届三中全会 2. “这里本是黄土高原上一片贫瘠的土地,自从红军长征来到这里,它就由一个默默无闻的地名逐渐成为决定中国命运的思想制高点。”下列各项能体现材料观点的是 A .创建了第一个农村革命根据地,开辟了农村包围城市、武装夺取政权的革命道路

B .召开了中共中央政治局扩大会议,成为党的历史上生死攸关的转折点 C .和平解决西安事变,国共第二次合作初步形成 D .召开中共“七大”,毛泽东思想被确立为党的指导思想 3.中共七大确定的中国共产党的指导思想是( ) A .实事求是、理论联系实际 B .毛泽东思想 C .马列主义 D .邓小平理论 4.洗雪了近代以来的民族耻辱,成为中华民族由衰败到重新振兴的转折点是( ) A . 中华民国成立 B .五四爱国运动 C .抗日战争胜利 D .中华人民共和国成立 5.近代史上中国人民反对外来入侵第一次取得完全胜利的民族解放战争是 A .甲午战争 B .解放战争 C .抗美援朝 D .抗日战争 6.出现右图的场面是因为( ) A .百团大战振奋了人心 B .台儿庄大战沉重打击了日军 C .西安事变得到和平解决 D .中国取得了抗日战争的胜利 7.武汉中山公园内的“受降堂”,如实记载了日本侵略军向在华中地区的中国人民投降的一幕。依据所学历史知识判断,这一幕应出现在哪一年( ) A .1942年 B .1944年 C .1945年 D .1946年 8.下列关于抗日战争胜利原因的表述,不正确的是 ( ) A 抗日民族统一战线的建立 B 世界各国人民的支援 C 中共坚持全面抗战路线 D 美国的原子弹起了主要作用 9.甲午中日战争与抗日战争相比,中国一败一胜的关键在于 ( ) A .是否有外国支持 B .武器是否先进 C .政府与军队是否起到主要作用 D .是否实现了全民族抗战 10.假期里,阳阳同学观看了以下四部影视剧,按照所反映的历史事件的先后顺序,排列正确的是( ) ①《鸦片战争》 ②《井冈山》 ③《甲午风云》 ④《血战台儿庄》 A .①②③④ B .①②④③ C .①③②④ D .③④①② 11.目前摆在中国人民面前的有两个前途。美帝国主义和国民党反动派,要使中国回到不独立、不自由、不民主、不统一、不富强的老状态里。这是个黑暗的前途。中国共产党和中国人民要彻底打败日本侵略者,把中国建设成为一个独立、自由、民主、统一、富强的新国家。这是个光明的前途。我们要努力争取实现光明的前途。 ——毛泽东《论联合政府》 请回答: (1)《论联合政府》是毛泽东在什么会议上所作的报告? (2)会议是在什么样的背景下召开的? (3)这次会议有什么重要意义? 12.右面是红色旅游 重要景点的图片: 请回答:(1)根据图文信息,分别写出中国共产党召开的重要会议的名称及历史意义。 (2)感受红色旅游,你有什么体会? 【课后反思】 我学会了什么?还有哪些困惑?请A 、B 、C 三组同学对照学案自我检查!C 组同学加油