斜坡岩(土)体稳定性的工程地质分析

1 基本要领及研究意义

斜坡或边坡在形成过程中,其内部的应力状态也将发生变化,引起应力重分布→应力集中→斜坡变形、破坏→危及安全。

斜坡变形、破形或多样:崩、滑为主要、剧烈的形式。

斜岩土体稳定工程地质分析的重要任务是:

* 斜坡稳定性评价和预测

* 设计合理的边坡及制定有泖的斜坡整治措施

2 斜坡岩体应力分布特征

2.1 斜坡应场的基本特征

斜坡形成后引起斜坡临空面周围卸荷回弹,在坡面附近造成应力重分布,其特点如下:

(1)最大重应力近于平行临空面,最小重应力近于与坡面正交。

(2)坡脚剪应力集中形成剪应力增高带,坡顶附近出现拉应力。

(3)最大剪应力迹残由原来的直线变为近似圆弧线,并凹向临空面

(4)坡面的实际径向压力为零。

远离斜坡面的岩体内,地应力逐渐恢复状态。

2.2 影响斜坡岩体应力分布的重要因素

a. 原始应力状态

b. 坡形

c. 岩体特征和结构特征

对均质体而言,岩体弹模,泊松比对斜坡应力分布影响不大。

对斜坡应力分布影响最大的是岩体结构特征,斜坡附近的结构面往往是应力集中的部位。易于变形或破坏。

3 斜坡的变形与破坏

斜坡破坏:系指斜坡岩体内已形成贯通性的破坏面从而使分割的岩体整体破坏。在此之前的斜坡演进过程称为变形。

变形→破坏→继续运动

3.1 斜坡变形的主要方式

a. 卸荷回弹

使原有结构松驰

产生残余应力

形成卸荷带:斜坡经卸荷回弹松驰,残余应力形成一系列的表生结构面,包含回弹松驰和表生结构面的岩带称为卸荷带。

b. 蠕变

斜坡应力长期作用下发生的一种缓慢而持续的变形,包括坡体内的局部破裂和产生的表生结构面。

3.2 斜坡破坏的基本类型

斜坡破坏分类方案很多,按破坏物质的运动方式分崩塌和滑坡。

3.2.1 崩塌

包括撒落、落石(坠落)、岩崩、山崩等多种形式。规模大小不一。脱离母体的岩体在重力作用下自由下落,这一过程叫崩塌。

a. 崩塌的发生条件

①坡形。高陡山坡,一般55o以上。

②岩性。坚硬岩体,抗风化能力较强,岩体中有规模大,间隔大的节理发育。 软硬相间岩体易形风化凹醋,上覆坚硬岩体易崩塌。

③坡体结构。即岩层产状与坡面的关系,反向坡一般易形成陡坡,利于崩塌产生。

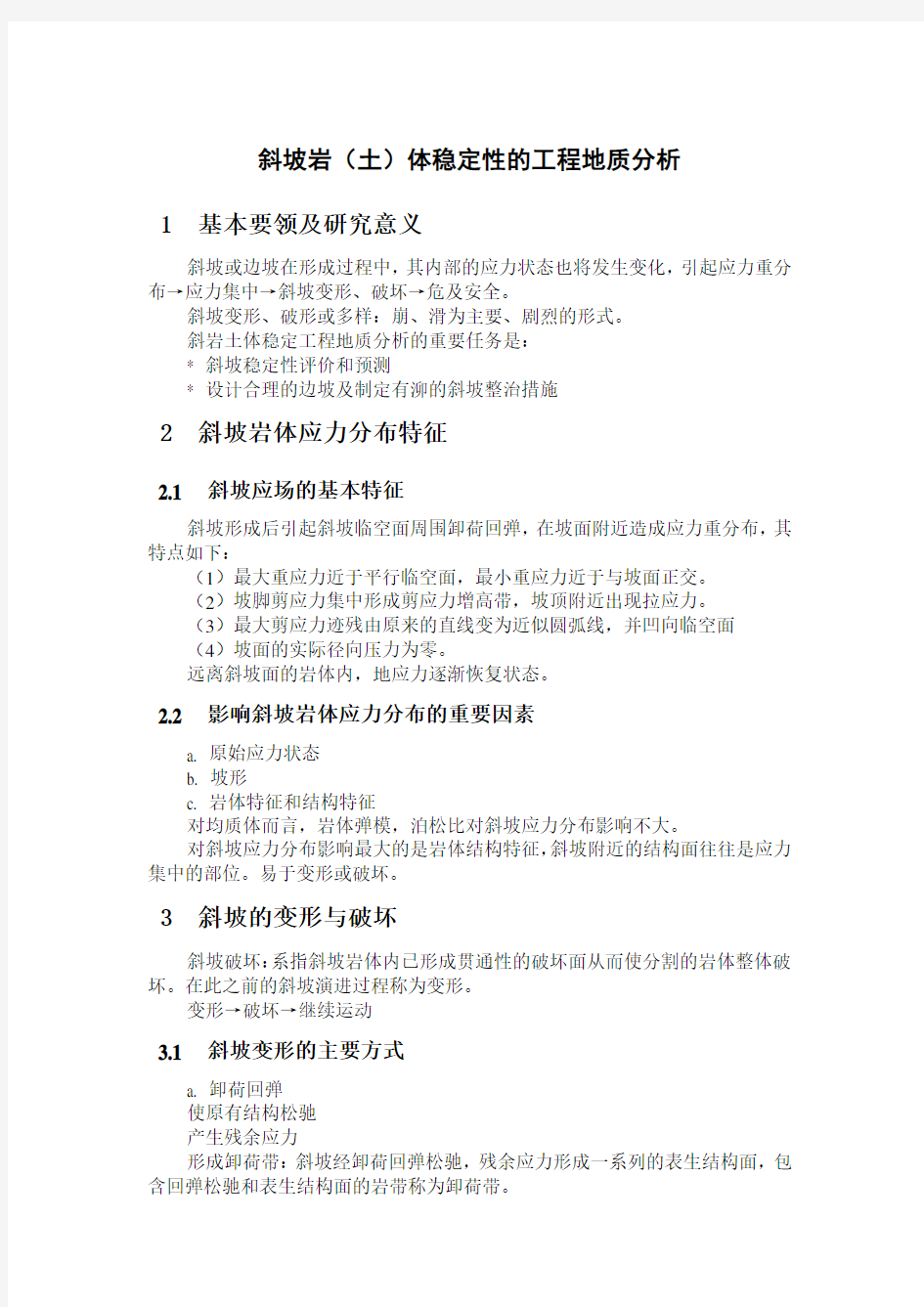

④地质构造。节理、断裂对斜坡岩体分割、易于形成分离岩体,形成崩塌。 b. 崩落体的继续运动

?????+==22

1gt t V y t V x ox ox 运动轨迹

根据跳跃的运动轨迹,可以设计栏网位置及栏网高度。

当条件合适时,崩塌体可形成碎屑流(气垫效应)。

3.2.2 滑坡

a. 滑坡要素

斜坡的部分岩体沿贯通的剪切破坏面(或带)以一定的加速度下滑,这一过程叫滑坡。

滑坡的组成部分(要素)为:

b. 滑坡的分类

有许多分类方案。

按滑坡物分:覆盖层滑坡

基岩滑坡

特殊滑坡——融冻、陷落

按滑坡体厚度:浅层 6m 以内

中层 6~20m

深层 20~30m

超深层 >30m

接规模:小型 30万m 3以内

中型 3万~50万m 3

大型 50万~300万m 3

巨型 >300万m 3

按形成年代:新滑坡

滑坡

按力学条件:牵引式、推移式

c. 斜坡变形、破坏的地质力学模式

主要根据斜坡变形破坏的力学机制,其变形、破坏可概括为五种地质力学模型,即:

蠕滑(滑移)——拉裂式

滑移——压致拉裂式

弯曲——拉裂式

塑流——拉裂式

滑移——弯曲式

称为斜坡变形破坏的地质力学模式,它表达了斜坡岩(土)体结构类型之间的内在联系,揭示了斜坡发展变化的内在力学机制,并在很大程度上确定了斜坡最终破坏的可能方式与特征,达到系统评价预测斜坡稳定性的目的。

4 斜坡变形破坏机制与演化

一、蠕滑——拉裂

形成条件:中等坡度的均质斜坡,(似均质斜坡)碎裂岩中也可能发生此种类型的变形和破坏。

变形发展过程:自坡面向斜坡内,由重力作用形成一剪切蠕变带,其中坡面位移最大,向深度逐渐递减。至位移逆减为零的位置,剪应力高度集中,此位置即为潜在滑移面位置。当剪应力集中达到岩体的拉剪强度时,该面剪切破坏形成滑面。

在剪切蠕变形带发展过程中,坡顶出现自上而下扩展地拉裂缝。

演变过程(以反倾斜坡为例)

a. 表层蠕滑

岩(土)体向坡下蠕变,后缘拉应力产生。

b. 岩缘拉裂

通常形成反坡台坎,由于后缘拉应力释放,潜在剪切面上的剪应力集中程度加大。此外,外营力进入后缘拉裂缝,使斜坡条件进一步恶化,更加促进剪切面的变形。

c. 潜在剪切面剪切扰动。随剪切变形进一步发展,中部剪切带扰动扩容,变形体下半部隆起,随变形体沿剪切拢动带转动滑移,上部下沉,后缘拉裂缝闭合,岩体进入累进性破坏阶段,一旦剪切面被剪切贯通,滑坡发生。

这种类型的滑坡可按瑞典圆弧法计算其稳定系数。

二、滑移——压致拉裂

形成条件:中等——陡的平缓层状斜坡,坡体内有水平向残余应力。

演变过程:

a. 卸荷回弹阶段,坡体内残余应力开始释放,岩层沿缓倾结构面缓回弹滑移,坡面形成齿状剪出。

岩层内领固段或错段附近因拉应力集中而产生自下而上扩展的拉裂隙。

b. 压致拉裂面自下布上扩展阶段

在大致平行坡面的重压应力作用下,拉裂隙端部被压致拉裂,裂纹扩展方向逐渐趋向于主压应力方面一致。这种压致拉裂缝向上扩展,直至达到地面,并伴

有向坡面方向的转动。

c. 滑移面贯通阶段

随拉裂面的逐渐贯通,岩体转动,变形进入 破坏阶段。陡倾的阶状裂面成为剪应力集中带,陡缓转角处的嵌合体被逐个剪断、压碎、并伴有扩容,待陡倾裂面与平缓滑移面构成贯通性滑面时,滑坡发生。

d. 起动判据

根据三维应力状态下含软弱结构面强度计算公式:

3σσ

=n ?

1α为1σ与结构面的夹角。

i ?为结构面内磨擦角。

e. 嵌合带剪断压碎判据

参照hock 的修正格里菲斯准则

t BS A +?=31][σσ 进行判断

三、滑移——拉裂

形成条件:层状、块状、岩体、斜坡中有一潜在倾向坡外滑移面,且有效临空。

变形过程,岩体在重力作用下沿已有滑移面向临空方向滑移,后部拉裂。滑坡能否形成,取决于滑面产状及后缘分隔条件。

当后缘分割条件成熟时,滑面的内磨擦角?小于斜坡角 ,则滑坡发生。

四、滑移——弯曲

形成条件:具有中一陡倾外的层状岩体或藻层状岩体斜坡,顺层斜坡,滑移面未有效临空。滑面倾角大于滑移面倾角。

变形过程:层状岩体在自重作用下沿外倾结构面蠕变下滑,由于下部滑移面未临空,造成坡脚附近顺层板梁纵向受压,在一定条件下弯曲隆起进而发展成滑坡。

演变过程:

a. 轻微隆起阶段。近坡脚部位岩层在纵向压力下顺层弯曲,局部出现压碎,坡面轻微隆起,岩体松动。

b. 强烈弯曲、隆起阶段

弯曲显著增强,强烈弯曲段出现剖面x 型节理,部分岩体垮塌、充填虚脱部位。弯曲部位岩体扩容,地面显著隆起,岩体松动。剖面x 节理中的一组逐渐形成滑移切出面。

c. 切出面贯通阶段,切出面与滑移面贯通形成整体滑面,滑移岩体沿切出回弹射抛出,形成滑坡。

某些椅状层面也能形成这类滑坡。

起动判据

K = L er /L 实际长度

L cr = α

πsin 28q D 临界长度

式中: ∑∑==-?=n i n i i i P h Ei D 12

2

1)1(12μ ∑?=n

i hi Pig q 各符号意义见书(P331)

当K ≤1时,有屈曲可能。

五、弯曲——拉裂

形成条件:陡立或陡倾内层状斜坡,坡度中——陡坡。

变形过程:斜坡前缘,陡倾的斜坡岩体在重力作用下向临空方向作悬臂梁弯曲,单梁的弯曲逐渐向深部发展。前部悬臂梁弯曲后为后部悬臂梁弯曲提供了空间,这种弯曲逐渐向斜坡后缘逐个悬臂梁地传递,导致斜坡岩体整体弯曲。

演化过程:

a. 卸荷回弹陡倾拉裂阶段。

b. 板梁弯曲,拉裂面向深部扩展并向坡后缘推移,板梁之间反向错动。

c. 板梁根部折裂、压碎,折裂面逐渐贯通,岩块转动、倾倒。

当折裂面贯通后,斜坡变形岩体将转化为蠕滑拉裂型滑动破坏。

弯曲拉裂弯曲判据

根据重自应力

2

222'(max))1(12h Et z μπσ-≥ h 为弯折断高度,t 为平行板梁表面裂隙间距。

六、塑流——拉裂

形成变形条件:软弱基座斜坡,上覆厚层坚硬岩层。

变形过程:下伏软弱基度在上覆岩层重压下产生塑性变形,并向临空方向流动而形成塑性挤出。软岩塑流挤出又导致上覆岩层拉裂。

演化过程:

a. 卸荷回弹,陡出裂缝形成。

由于应力分异,形成由坡缘拉应力带向纵深扩展的一系裂陡立拉裂缝。 b. 前缘塑流——拉裂变形

随软弱基座被切出,遭受重压的原封闭的软基向切出的临空方向挤出,进而导致且覆岩层不均匀沉陷和拉裂。拉裂的岩柱倒塌。

c. 深部塑流——拉裂

随陡坡坡缘破坏,变形向坡缘后部推移。被分割的高大岩柱或板梁其根部可能因此被剪裂或压碎,便变形向蠕滑——拉裂转化。

上述斜坡P 变形模式可以形成空间组合,也可形成变形模式的转化。

5 斜坡变形破坏与内外营力的关系

斜坡是一个开放系统,它与外界有能量的交换,外营对斜坡稳定性的影响主要通过三方面来实现。

第一,改变斜坡的外形→改变斜坡的应力场。

第二,改变斜坡的岩体结构特征→使斜坡的强度降低。

第三,改变岩体的应力状况。

6.1 地表水

一、河流地质作用

许多斜坡都流水地质作用形成的,而新构造运动对河流的地质作用有很大的关系。

少年期河流,以下切作用为主,由于处于河谷形成的初期,岸坡卸荷作用剧烈,应力分异显著,河岸斜坡变形剧裂但规模一般不大。数量大、规模小。

中年期河流,以侧蚀作用为主,下切减缓。这一阶段以时间效应特征的大型破坏为主要特征。数量少,规模大。

老年期河流,冲淤近于平衡,河谷总体形态变化不大,以老滑坡复活为主。

b. 河流演化史分析

河谷的中、淤关系:冲刷期,岸坡失稳可能性增大。

淤积期,岸坡稳定性增高。

波浪

6.2 地下水

地下水对斜坡稳定性的影响主要表现在四个方面:

①形成静水压力

②地下水流动形成渗透压力(代替法)

③改变潜在滑面的力学性质(降低)

④形成空隙水压力,降低斜坡的抗滑力

6.3 气候

主要是降雨,其余是风化、冻融等。

降雨总量与斜坡失稳有一定关系,但最主要的是降雨强度和持续时间。

降雨对斜坡的稳定性影响具有周期性作用。

6.4 植被

有利、有弊→防止水土流失有利

6.5 地震

破坏斜坡岩体结构条件

诱发地质灾害、斜坡失稳

6.6 人为因素

开挖、不合理排水等。

7 斜坡稳定性评价与预测

评价和预测:稳定性和演化趋势、设计边坡提供科学依据

方法:过程机制分析法(演变历史分析法)、理论计算分析法、工程地质类比法。

7.1 过程机制分析法

分析方法实质:应用前述斜坡变形、破坏的基本规律,通过追溯斜坡演变的全过程,对斜坡稳定性现状、发展总趋势和区域性特征做出评价和预测.

一、根据阶段性规律预测斜坡所处演化阶段和发展趋势

步骤:

a. 确定斜坡可能的变形形式和破坏方式

根据斜坡外形,坡体结构、斜坡环境条件,并应用赤平投影的方法,即可确定斜坡可能的变形破坏的地质力学模式及其变形破坏机制,以及主控条件。

b. 根据斜坡的变形阶段判定斜坡的变形迹象

变形迹象:分析其形成机制,参照前述的斜坡变形破坏的地质力学模式及各演化阶段特征,确定斜坡所处的演化阶段。

转化标志:如蠕滑——拉裂型斜坡变形、后缘拉裂缝曲拉开转为闭合,即可认为是大滑动的前兆。

c. 演化全过程的再现模拟

采用物理模拟或数值模拟方法,再现斜坡变形破坏全过程,验证前述分析的可靠性,并对照斜坡变形实际情况,以此作为斜坡变形破坏演化趋势的预测依据。

二、根据周期性规律判定促进斜坡演变的主导因素

各种影响因素是有周期的,根据周期分析,可以判定影响斜坡变形、破坏的主导因素为预测、预报和滑坡治理提供依据。

(周期:地壳升降、降雨、地震、河流侵淤等)

三、根据区域性规律、阐明斜坡稳定性分区特征

依据:工程地质条件相似,则斜坡演变规律相似。非相同也!

依据共性:判定斜坡变形破坏的规律性的区域分布特点。→分区依据、规划依据

根据个性:判定斜坡变形、破坏的不同特点。→防治依据

↓

内外动力因素作用分析

由外动力因素

a. 地区近斯的升降特征

特别注意河谷下切期,是斜坡变形破坏的活跃期。是斜坡变形、破坏的活跃期。

b. 地区构造最大主应力方面及其变化

最大主应力场及其变化与河谷的关系,大凡与河谷正交的应力场部位,往往是斜坡变形、破坏较强的部位。

c. 活断层断面特征及活动方式

这是判断局部应力集中的方法,也是判断岩体完整性及其变形、破裂机制的重要途径。

7.2 理论计算分析法

已在岩、土、力学、弹、塑性力学中介绍了理论分析方法。这里要注意的是对原型的分析。

只有对地质原型及春演化趋势进行深入分析,以此建立理论分析的模型(地质模型、物理模型、力学模型、数学模型等),才能获得合乎实际的理论分析结果。

一、破坏概率分析法

斜坡稳定性计算中所采用的参数,大多数是随机变量,因此,采用均值所做的确定性分析,往往不能客观的反映斜坡变形、破坏的实际情况。

由此,斜坡的稳定性系数,实际也是一个随机变量。

a. 强度参数的随机分布

计算参数的分布类型是多种多样的。对于某个研究对象,例入岩体的C 、?值,已经说明某分布具有正态分布的特征,其概率密度:

值?:222)(21

)(σσ

πa x e x f --?= c 值:22

2)(ln 21

)(σσπa x e x P --?= x>0

式中的a 和2σ分别为随机变量的数学期望和方差,根据最大似然估计。

∑≠==n

i i x x n a 1

1? ∑==-=n i i s x x n 1222

)(1?σ 即:我们可以用实际样本的均值和均方差来做估计其概率密度中的数学期望和方差。

实际操作中,样本数量最小值不得少于6个。

b.蒙脱——卡洛模拟

通过上述估计,我们获得了岩体强度参数概率密度,要计算稳定系数K 值的概率分布,强度参数取值便是主要的技术手段,一般采用蒙脱——卡洛方法来抽样计算样本,即采均匀分布的方法伴随机数,每一个随机数对应一组计算参数,即对应一个稳定系数K 值的抽样。如此多次抽样、多次计算,可以获得一组K=(K i )(i=1……n )。

c. 破坏概率计算

对应于每一组随机变量的抽样,可以获得一个K值的计算值: