土木工程专业人才培养方案

一、专业历史沿革

同济大学土木系科自1914年创立以来,始终十分重视并身体力行“严谨、求实、团结、创新”的精英工程人才培养。在建系初始,就努力培养创新型、国际化人才。系科在首任德籍系主任G. de Grahl主持下,采用了德国的教学体制,注重实践教学;1952年院校调整,李国豪、王达时、李寿康、朱宝华、俞调梅、张问清等一批学贯中西的大师构成了师资主体;改革开放后,土木工程学科不断吸取、融合了前苏联、美国以及英法日等发达国家的教学体系,博采众长,已颇具特色。

1998年,土木工程专业开始实施宽口径人才培养模式,对学生的知识和能力结构提出了新的要求。随着21世纪国家对创新型、国际化人才的战略需求,以及建筑业日趋激烈的国际竞争态势,土木工程专业人才培养体系有必要向创新意识、创新能力和国际视野这一更深层次发展。2004年以来,作为“引领”我国土木工程专业发展的国家重点学科之一,同济大学重新审视了过去的人才培养体系,深入研究了国内外重点大学的本科教学体系,以科研促教学,从师资队伍建设和培养条件改善出发,创建了一套系统完整、特色鲜明的创新型、国际化人才培养体系,并进行了成功实践。

二、学制

本科学制为四年。学生可根据自身发展需求,选择进行后续“+M”阶段的研究生阶段学习。后续阶段培养方案详见《土木工程专业研究生培养方案》。

三、专业培养目标

本专业培养面向未来国家建设需要,适应未来科技进步,德智体全面发展,掌握土木工程学科的相关原理和知识,获得工程师良好训练,基础理论扎实、专业知识宽厚、实践能力突出,能胜任一般土木工程项目的设计、施工、管理,也可以从事投资与开发、金融与保险等工作,具有继续学习能力、创新能力、组织协调能力、团队精神和国际视野的高级专门人才。

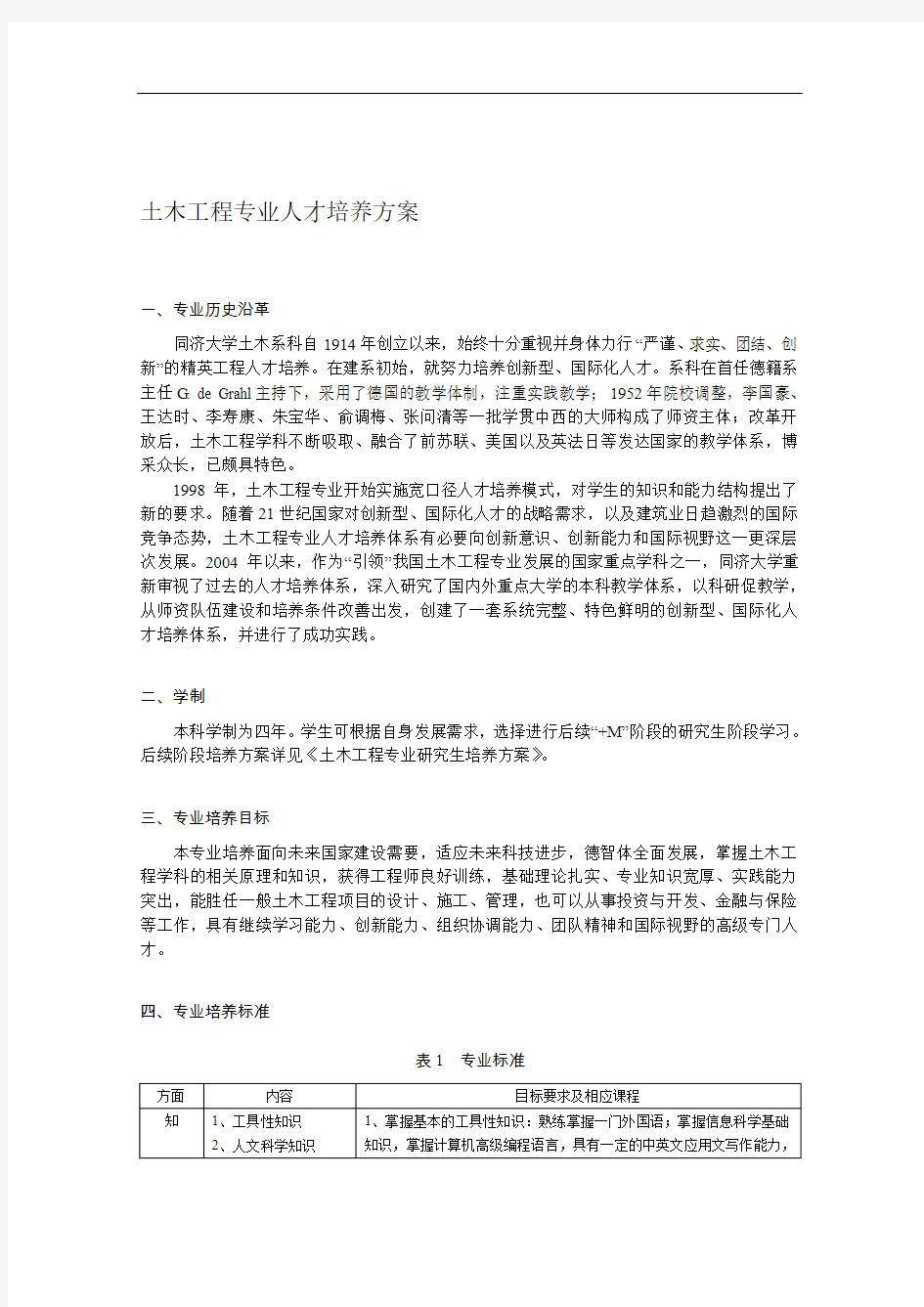

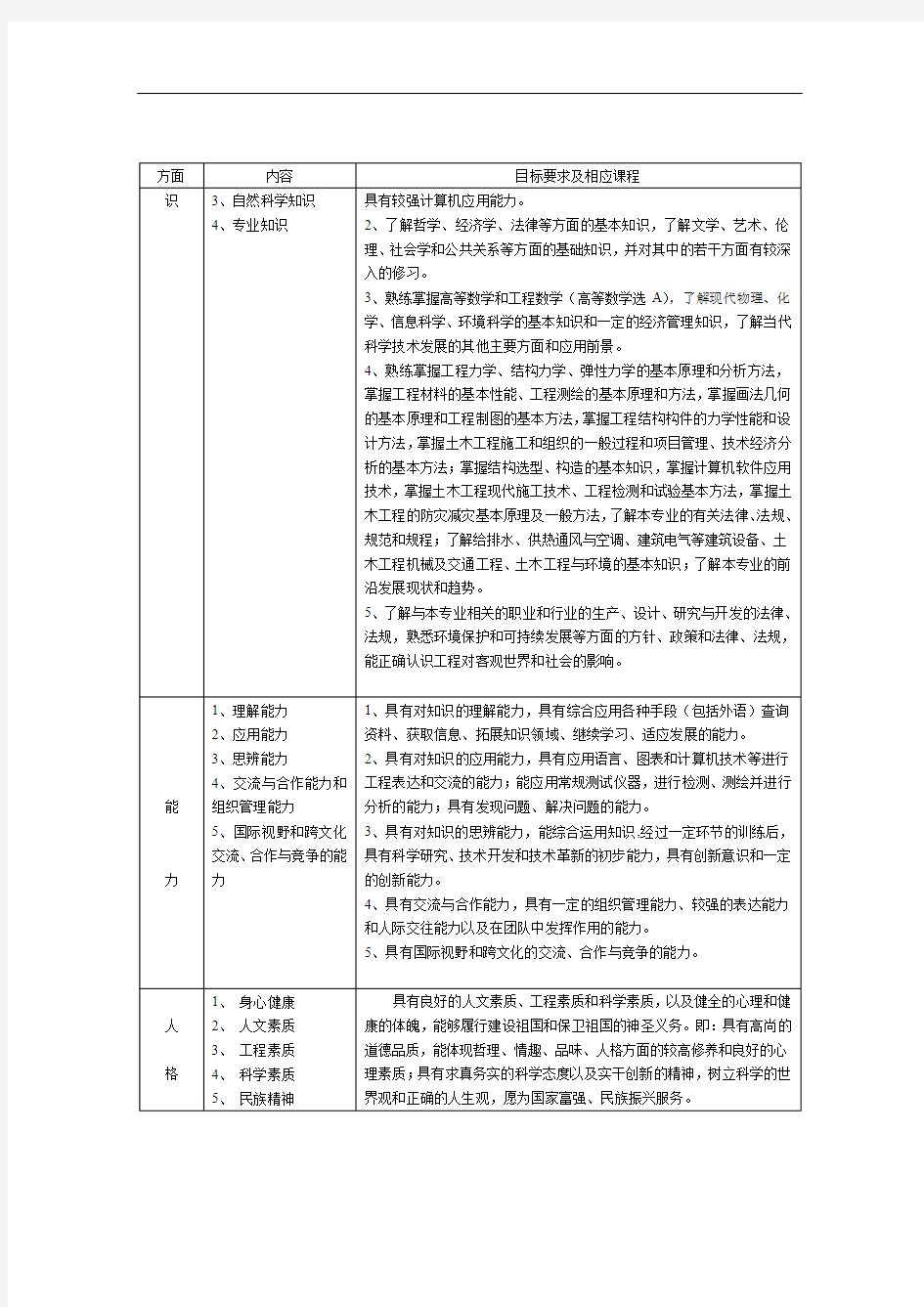

四、专业培养标准

表1专业标准

表2实现标准的教学方法或途径

表3 成绩评价方法

五、主干学科

土木工程

六、专业主要课程

高等数学、线性代数、工程力学、结构力学、弹性力学、流体力学、土力学、画法几何及工程制图、工程地质、测量学、基础工程设计原理、土木工程材料、混凝土结构基本原理、钢结构基本原理、土木施工工程学、结构全寿命维护以及相关的主要专业课程。

七、主要实践环节

金工实习、认识实习、测量实习、地质实习、课程实习、社会实习、生产实习、毕业实习和相关试验。

八、相近专业

交通工程、港口航道与海岸工程、水利工程、环境工程、工程力学、测绘类。

九、毕业与授予学位

本专业学生须按培养方案要求修读各类课程,总学分达到182-186学分,方可毕业。本专业所授学位为工学学士学位。

十、教学安排一览表

见附表一。

十一、实践环节安排表

见附表二。

十二、学时、学分汇总表

见附表三。

十三、课外安排一览表

见附表四。

十四、有关说明

1、大学英语课程:对通过学校英语免修测试的同学,可直接认定相关课程学分;对通过学校减少学时测试的同学,可获得相应学分。

2、计算机应用类课程:《计算机软件开发技术》、《数据库技术与应用》、《多媒体技术与应用》、《计算机辅助设计》四门课程必须选修一门。

3、专业基础课:除《结构稳定性和极限荷载》、《薄壁杆件力学》、《弹性力学有限元法》、《数理方程》、《数值方法与计算机算法》、《计算结构力学与应用软件》六门课程中必须选修一门外,其它全是必修课。建议建筑工程方向学生选学《薄壁杆件力学》,地下建筑工程方向学生必须选学《弹性力学有限元法》。

4、专业课每位同学必须完整修读一个专业课群组必修课程12学分;专业选修课程至少修满7学分,并在非主修课群组或学院推荐的跨课群专业课程组中至少选修2门课程,但不能选修与已学课程内容相近或者重复的课程,学院推荐的跨课群组专业课程如下:地下工程(地下建筑工程课群组除外)

岩土工程(岩土工程课群组除外)

桥梁工程(桥梁工程、道路工程课群组除外)

道路工程Ⅰ(道路工程、桥梁工程课群组除外)

轨道交通工程(轨道交通工程课群组除外)

水利工程

5、素质与能力拓展课程至少选修8门课程。其中科学学、土木工程案例分析、环境及可

持续发展、建设工程法规四门课程必须选修二门。

6、四年中参加并完成“创新与能力拓展项目”一项。

7、至少选读两门双语课程和一门全英语课程,开设的双语课程如下:

结构力学I、结构力学II、工程地质、测量学、混凝土结构基本原理、钢结构基本原理、建筑混凝土结构设计、建筑钢结构设计、建筑结构抗震、建筑施工、预应力混凝土课程设计、桥梁动力学概论、人行桥梁设计、地下建筑结构、隧道工程、岩土工程灾害分析与防治、土动力学与基础抗震、桩基设计与计算、交通工程、轨道工程、铁路路基、土木工程概论。

开设的全英语课程如下:结构力学I、结构力学II、测量学、土力学、混凝土结构基本原理、木结构、组合结构、弹性力学、隧道工程、建筑混凝土结构设计。

8、凡有下列情况之一者建议不进入专业课程学习:

(1)高等数学B(上)、高等数学B(下)、普通物理B(上)、普通物理B(下)、概率论与数理统计、线性代数、工程力学Ⅰ、工程力学Ⅱ、结构力学I、结构力学II等10 门课程中累计有5门课程不及格或以上课程未取得14学分的同学。

(2)专业基础课累计合格学分不足32学分的同学。

9、各课群组实践环节总学分要求见下表:

各课群组的实践环节总学分

10、毕业要求的总学分中除各类课程学分外还包括主修课群组要求的课程设计、实习和毕业设计(论文)的学分。

11、在校期间至少听两次科技报告会。

12、鼓励学生在校期间至少参加一次课外实践活动(包括参加创新基地、设计竞赛、实验室工作、工程研究或设计工作)。

13、建议课程学分为1学分的课程安排在前九周或后九周上课。

14、每学期所选课程(不含实践环节)建议不低于14学分,不超过28学分。

附表一

土木工程专业四年制教学安排一览表

附表二

实践环节安排表

附表三

学时、学分汇总表

附表四

课外安排一览表

十五、企业培养计划

1、培养目标

校企联合是本专业人才培养的新增教学环节,是学校培养向企业后延、企业人力资源向学校前伸的联合培养方式。学生通过在企业分阶段、分层次的实习、联合毕业设计,熟悉土木工程设计、施工和工程管理的基本方法,提高综合运用知识的能力;了解工程实际需要,培养职业素养、分析能力、沟通表达能力、团结协作能力、管理能力等工程综合能力,从而具有独立从事土木工程领域内某一方向工程设计与运行、分析与集成、研究与开发、管理与决策等能力,以适应未来科技发展和社会进步需要,成为面向未来的具有实践能力、创新能力、国际视野和领导意识的卓越人才。

2、内容与形式

校企联合培养主要包括以下两大环节:实习与设计。

实习包括本科阶段的生产实习、社会实习和毕业实习,以及研究生阶段的综合实习;设计主要包括本科阶段的联合毕业设计。

校企联合培养内容与形式见表1,已经确定的校企联合培养单位及培养内容见表2。

表1校企联合培养内容与形式安排表

表2校企联合培养单位及培养内容

3. 基本要求

3.1实习单位要求

实习企业应是国内外在建筑与土木领域的知名设计院、施工企业或研究单位。学校通过多种方式与企业合作,建立一批高水平且相对稳定的校外实习基地(社会实习单位可不做此要求)。

实习企业应根据不同的实习内容安排学生在导师的指导下完整参与某一个项目或子项目的设计、施工、应用研究管理的全过程。

3.2导师要求

校企联合培养实行双导师制。校内导师由在校具有高级职称的教师担任,本科生实习导师由专业教师担任,研究生由其指导教师担任;校外导师由企业中具有高级技术职称的专家或具有丰富实践经验、责任心强的技术专家或管理专家担任。也可根据需要成立联合指导小组,进行更有针对性的指导。

3.3学生要求

学生通过校企联合培养,了解工程实际需要,培养职业精神、分析能力、沟通交流能力、团结协作能力、管理能力、表达能力等工程综合能力,从而具有独立从事土木工程领域内某一方向工程设计与运行、分析与集成、研究与开发、管理与决策等能力。

学生在校企联合培养过程中应获得的能力与相应的实践环节见表3。

表3学生校企联合培养过程中应获得的能力与相应的实践环节

4. 考核内容和方式

所有校企联合培养的内容均为必修课程内容。各阶段内容与形式根据教学计划执行。考核采用实习总结、实习汇报、导师评分等多重评定方法,最终按优、良、中、及格、不及格五级记分制评定成绩,并列入本人学籍档案。成绩不及格者必须重修。