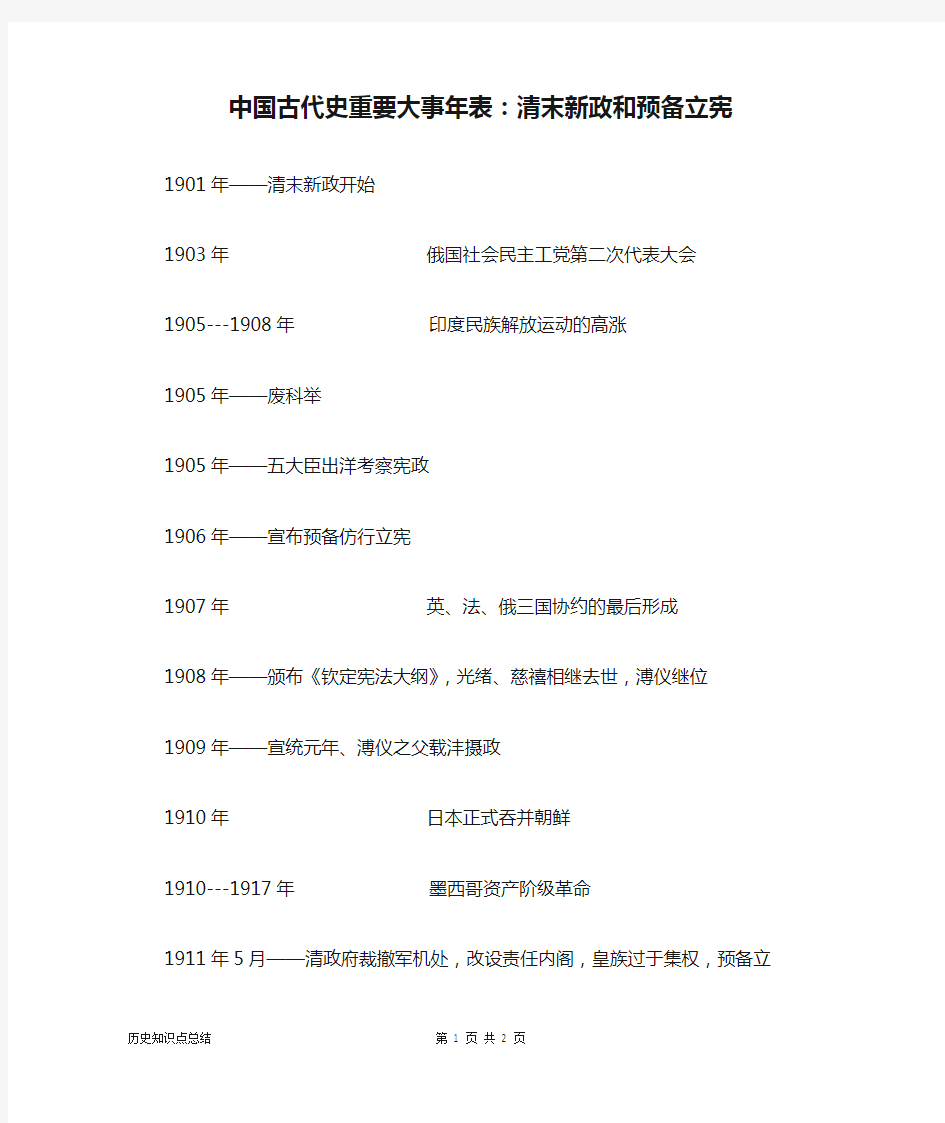

中国古代史重要大事年表:清末新政和预备立宪

1901年——清末新政开始

1903年俄国社会民主工党第二次代表大会

1905---1908年印度民族解放运动的高涨

1905年——废科举

1905年——五大臣出洋考察宪政

1906年——宣布预备仿行立宪

1907年英、法、俄三国协约的最后形成

1908年——颁布《钦定宪法大纲》,光绪、慈禧相继去世,溥仪继位

1909年——宣统元年、溥仪之父载沣摄政

1910年日本正式吞并朝鲜

1910---1917年墨西哥资产阶级革命

1911年5月——清政府裁撤军机处,改设责任内阁,皇族过于集权,预备立

宪的骗局暴露,满汉官员离心,政治上陷于空前孤立,清失去了最后的自

救机会

历史知识点总结第 1 页共1 页

清末立宪运动综述 提要立宪运动是清末政治史上的重要事件。近年来,从事这一领域研究的学者越来越多,研究成果颇丰。结合近代史研究的学术背景与时代变迁因素,举例分析各个领域里有代表性的研究成果,对于这段历史的研究做一宏观性检讨。在此基础上,笔者阐发几点个人思考,试图加深本课题的研究。 关键词立宪运动立宪派革命综述 一、宏观回顾 长期以来,清末立宪运动研究,主要是附丽在辛亥革命史之下,当作背景衬托,或者是作为对立面的角色。大致在20世纪80年代以后,也就是上述所谓辛亥革命史研究的发展期,立宪运动史与清末新政史的研究才相对独立出来,成为学者直接探究的专题研究对象。总的趋势有三个特点:其一,总体评价由否定到肯定;其二,研究选题由宏观到徽观;其三,研究方法由批判论战到理性实证。可以说,这是一个逐渐疏离政治意识形态而回归学术理性的趋势。 立宪运动是清末政治史上的一个重要事件,它对于中国政治制度近代化、清朝的覆亡、辛亥革命的发生等都具有重要的影响。近年来,史学界也逐步认识到了这一点,从事这一领域研究的学者越来越多,学者研究这一段历史常用的史料约有六类:(1)报刊资料,如《申报》、《时报》、《预备立宪公会报》、《民立报》、《顺天时报》、《中外日报》、《民报》、《新民丛报》、《东方杂志》等;(2)官书资料,如大清实录、光绪朝东华录、光绪政要、清史稿、清朝续文献通考、政治官报内阁官报等;(3)档案资料,主要藏在中国第一历史档案馆;(4)私人日记、文集,如《郑孝胥日记》、《荣庆日记》、《张謇全集》及康有为、梁启超、袁世凯等人的文集;(5)年谱、传记及一般论著;(6)史料汇编等。可见这些基本上属于旧的史料,如何搞好新资料的挖掘和整理编纂日显重要。 关于立宪运动史研究,早在20世纪50年代末60年代初,学界都是从反对革命的角度看待立宪派与立宪运动。如胡绳武、金冲及合著的《论清末的立宪运动》、李时岳的著作《张謇和立宪派》[1],以及刘桂五的论文《辛亥革命前后的立宪派与立宪运动》[2]、龚书铎的论文《辛亥革命时期的资产阶级改良派》[3],等等。这些论著为数不多,大都是站在革命立场上,批判立宪派改良主义道路的反动实质。 [1]李时岳:《张謇和立宪派》,中华书局,1962年。 [2]刘桂五:《辛亥革命前后的立宪派与立宪运动》,《历史教学》1962年第8期。 [3]龚书铎:《辛亥革命时期的资产阶级改良派》,《北京师范大学学报(社会科学版)》1963年第4期。

清末立宪真实性及其积极影响 戊戌变法失败后,西方列强的肆意侵略和掠夺加剧, 国内农民起义风起云涌, 清政府本身政治腐败进程的加快,使清廷面临统治的危机。为了解决内外交困的危机, 清政府不得不对其腐朽的政治制度进行改革。然而, 对于政治改革, 清政府似乎也并不讳言,由此我们不难看出清廷进行改革的决心, 这也说明清廷在主观动机上是希望通过制度的变革与创新而使中国富强。 清末新政中政治改革的序曲是其官制改革的进行。从1901 年起, 开始对一些具体的官制进行改革, 到1906 年又拟定了改革官制的基本原则, 即: (一) 仿照君主立宪国家政体改定官制; (二) 官制改革的目标是“官无尸位, 事有专司, 以期各副责成, 尽心职守”; (三) 实行三权分立, 此次先实行行政、司法分立, 立法权的分立待议院成立方可实施; (四) 适时设立集贤院、资政院。通过这一原则我们可以看出, 这一政体改革所涉及的幅度与深度是相当“惊人”的, 打破了人们传统的政治观念。从这一政体改革原其实施的一些改革来看, 它反映了一种历史的必然, 在一定程度上完善和扩大了国家职能, 加强了国家对内的社会管理职能, 同时促进了国家体制的近代化发展。在制度上它确立了三权分立的原则, 这与西方资本主义政体模式相接轨; 在人事上, 民族资产阶级、维新派等一些具有较先进思想的人们可以通过不同的方式渗入到中央和地方政权, 推动清廷改革的进行。 地方自治作为西方资本主义政治制度之一, 清政府实行立宪政体的“基础设施”, 在新政中由清政府自上而下以行政命令方式在全国范围内推行。这对于处在封建专制统治下达两千年之久的, 在政治生活中既无民主又无自由, 只能被动地接受专制制度统治的中国国民来说, 开始有了机会和意识去关心和参与政治, 从而在中国历史上首次打破了封建专制制度的铁笼。民主观念和制度在中国大地上孕育和萌芽, 为中国的政治生活注入了活力因素, 这是中国近代政治发展的一个创举, 是近代中国政治的极大进步。 随着地方自治的推行, 当时全国绝大部分省份都选举产生了省级代议机关—谘议局。虽然其成立只是拘于形式, 成功程度并不高, 但这种政治行为的影响却是遍布于中国的基层, 使得传统中国国民的地域———依附性的政治文化心理受到第一次的震动, 这是一种意识和观念上的冲击和影响, 促进了民众的公民意识的提高, 调动了民众参与公共事务的热情, 起到了民主启蒙和政治动员的作用。为近代中国政治的发展开启了思想观念上的枷锁, 为中国政治的近代化奠定了一个民众心理基石。 1908年清廷颁布《钦定宪法大纲》, 宣布实行立宪, 以法律的形式肯定并实行了三权分立的政治制度。1911 年, 又实行责任内阁, 不管效果如何, 它在形式上是对中国沿袭两千年之久的君主专制制度的彻底否定。就政体转型本身而言, 是一个巨大的进步, 在中国近代政治制度史上具有划时代的意义。它带有许多顺应时代潮流特征的东西, 是政治正向变迁的具体体现。在当时中国社会发展不成熟, 资本主义微不足道, 广大民众政治素质低下, 国际环境异常险恶的条件下, 清廷的改组内阁实在具有激进的色彩, 以致大大地推动着中国政治朝着积极正向变迁方向发展。 清末新政经济改革的资本主义性质十分明显, 其主要内容是振兴商务, 奖励实业, 也就是改变历代王朝奉行不替的重农抑商政策, 鼓励发展民族资本主义工商业。商部的设立虽只是为了推动工商实业的发展, 挽救清王朝的财政危机, 维持其腐朽统治, 但实际上使清政府中央部门的职能专门化了, 显现了近代国家政体的雏形。在经济改革的动力推动下, 某种程度上实现了国家政治制度的近代化, 体现了我国近代政治的发展。商部成立后, 1904 年颁布了《公司律》, 在中国历史上实属首创, 是中国最早的近代经济法规,从法律上确立了工商业者兴办实业受国家保护, 其应得利益他人不得随意侵犯, 并给予商办公司与官办、官商合办公司同等的法律地位。这样, 中国的民族资产阶级及商人在中国社会中

中国古代史大事年表 奴隶社会(约公元前21世纪到公元前476年) 夏(约公元前21世纪到约公元前16世纪) 约公元前2070年,禹建立我国历史上第一个奴隶制王朝—夏朝 约公元前1600年夏朝灭亡 商(约公元前16世纪到约公元前11世纪) 约公元前1600年,商汤灭夏,商朝建立 约公元前14世纪,盘庚迁都殷 西周(约公元前11世纪到公元前771年) 公元前1046年,牧野大战,商朝灭亡,周武王建立周朝,定都镐京,史称“西周” 公元前841年,“国人暴动” 公元前771年,犬戎攻入镐京,杀死周幽王,西周灭亡 春秋 ( 公元前770年到公元前476年 ) 公元前770 年,周平王迁都洛邑,史称“东周”,东周分为春秋和战国两个时期公元前7世纪前期,齐桓公任用管仲为相,齐国成为东方强国 公元前7世纪中期,齐桓公在葵丘会盟,成为霸主 公元前7世纪后期,晋国经城濮之战,晋文公成为东方霸主 封建社会(公元前475年到公元1840年) 战国(公元前475年到公元前221年) 公元前403年,韩、赵、魏三家分晋,田氏代齐,形成了战国争霸格局 公元前356年商鞅开始在秦国变法 公元前260年,秦赵长平之战 公元前230年至前221年秦国先后灭掉东方六国 封建大一统时期—秦汉时期 秦(公元前221年至公元前207年) 公元前221年秦统一六国,定都咸阳 公元前209年陈胜、吴广大泽乡起义 公元前207年巨鹿之战刘邦攻入咸阳,秦朝灭亡 西汉(公元前202年至公元9年) 公元前3世纪,匈奴冒顿单于统一北方草原,形成奴隶制国家 公元前202年,刘邦称帝,国号汉,定都长安,史称“西汉”西汉建立 公元前138年,张骞第一次出使西域 公元前124年,董仲舒建议在长安设立太学 公元前127年、121年、119年,汉武帝派卫青、霍去病与匈奴三次大战

一.教学目标: 1.知识与技能: 知道:“预约变法”上谕,清政府新政措施,五大臣出洋考察,清廷预备立宪,《钦定宪法大纲》,皇族内阁 了解:清末新政与百日维新的主要措施,比较两者之异同。 2.过程与方法: 从清末新政的举措与过程,剖析其实质与必然结果。 比较清政府先后推行洋务运动和清末新政的背景与目的。 比较清末《钦定宪法大纲》与英国《权利法案》对君权的界定。 3.情感态度与价值观: 清末新政是清政府迫于形势,为巩固统治而推行的又一次自救运动。新政的措施在一定程度上促进了资本主义的发展,取得了相应的成效,有利于中国近代化的进程。 “预备立宪”的有名无实和“皇族内阁”的政治骗局,暴露了清政府假宪政真集权的真面目,从而使它大失民心,不可避免走向穷途末路。 二.教学要点: 重点:清末新政的主要内容及其历史影响。 难点:清末新政预备立宪阶段的假立宪、真集权。。 三.教学过程: 学习导论:1.国旗简介:黄龙旗-十八星旗-五色旗-中华帝国旗 -青天白日旗满地红旗-锤子镰刀旗-四色旗-五星红旗 学习导论:2.光绪帝的3次改革:同光新政—百日新政—光宣新政 强调:清末新政名称:维新新政-辛丑新政-光宣新政 清末新政时间:①1901年-1905年;②1901年-1911年。 学习导论:两大主题:①“清末新政”;②立宪骗局

一.重点探究:1.清末新政开始的标志 西太后颁布“预约变法”上谕(1901年)——开始标志(观图) 资料:“世有万古不易之常经,无一成不变之法治。……总之,法令必更,锢习必破,欲求振作,当议更张。著(内外臣工)各就现在情形,参酌中西政要,举凡朝章国故、吏治民生、学校科举、军政财政,各举所知,各抒所见,通限两个月,详悉条议以闻。” ——西太后“预约变法”上谕一.重点探究:2.清末新政的原因 ①经历义和团的震荡和八国联军的打击,请政府再也无法照旧统治下去了。(观图)资料:“连日奔走,又不得饮食,既冷且饿。途中口渴,命太监取水,有井矣而无汲器,或井内浮有人头,不得已,采秫枇(shupi,甜高粱)秆与皇帝共嚼,略得浆汁,既以解渴。昨夜我与皇帝仅得一板凳,相与贴背共坐,仰望达旦。”——《庚子西狩丛谈》这段文字中的“我与皇帝”指的是谁?答:慈禧和光绪; 这段文字描述了他们的一种怎样的经历?答:1900年八国联军侵华,狼狈西逃经历 ②庚子之后,面对日趋严重的社会危机,为了实现王朝的自我拯救。(目的) 资料:漫画:《民呼日报》-《官与民之担负》;《农民起义示意图》。 一.重点探究:3.清末新政的措施 ①教育:废科举、兴学堂、派游学等。 强调:1904年,颁布“癸卯学制”;西太后:1906年,科举制最终被废除;新教科书。资料:沈云龙:《近代中国史料从刊》之《第一二三次教育统计图表》) 意义:思想文化上:促进了中国教育近代化,造就了一个新型的现代知识分子群体,为民主革命思想的传播创造了条件。 ②政治:改革官制,修订律法:改总理衙门为外务部-增设商部、学部 意义:政治上:开始了政治体制的改革,有利于中国行政机构的近代化。 ③经济:颁布《商律》,奖励实业,创办大清银行。(观图)

清末新政失败原因和启示 内容摘要:20世纪初,内外交困的清政府被迫进行了一场旨在挽救统治危局的革新运动,然而由于封建统治阶级的自身局限,改革终告失败,清政府最终走向覆亡。 关键字:清政府、不得不、经济改革、政治改革、宪政、辛亥革命 1.改革背景 那是一个值得全中华儿女永远铭记的时期。八国联军侵华,尽管有义和团战士和部分清军的英勇抗敌,但由于社会制度的腐败和经济技术的落后,中国战败了。首都北京成了侵略者烧杀抢掠的天堂,中华民族真正到了生死存亡的关头。《辛丑条约》的签订更是给中国人民带来了新的屈辱和深重灾难。侵略者是无情的,在弱肉强食法则的支配下,她们奉行了一套侵略逻辑:我打了你一棍,震痛了我的手,所以你必须付出代价。向侵略者祈求或投降是无用的,反而会遭嘲笑、鄙视和变本加厉的侵略。全民族奋起抗争,并把斗争的矛头越来越多的指向了腐败的清政府。 清政府当然不会坐以待毙,展开了垂死的挣扎。对外战争的失败使清政府背负上巨额外债;另外,由于清政府的岁收入不足以支付巨额外债,而不得不向列强进行政治大借款。这样清政府就不得不每年支付巨额战争赔款和借款利息,而财力匮乏的清廷不得不将此转嫁到广大人民身上。一方面,老百姓不得不支付清廷的沉重赋税;另一方面,各级管理更借收税之名巧立名目,对广大人民进行敲骨吸髓的敲诈。人民生活陷入困境,不得不奋起反抗,深刻震撼了清朝统治。再者,甲午战争抗击八国联军的失败,清政府治理国家的自主权受到极大削弱,国际地位急剧下降,而这更暴露了清政府的虚弱,人民群众对清政府的失望是革命党获得了更大的市场,清廷统治危机进一步加剧。面对摇摇欲坠的统治,最高统治者慈禧老太后坐不住了,不得不改弦更张,抓起了两年前拼死反对的维新变法的大旗。 2.对改革措施的评价 早在慈禧逃难西安的时候,就发布了改革上諭,痛下决心改革图强。改革是从经济领域里开始的,不能不说清廷的的经济改革是一场推进经济近代化。首先,从改革的出发点和落脚点看,都是为了促进民族工商业的发展,这不仅适应了世界资本主义上升发展的大趋势,而且还有利于增强自身的经济实力,在同外国竞争中处于有利地位,更重要的是笼络了资产阶级上层人士,扩大了统治基础,稳定了统治秩序;其次,这种经济改革也有利与人们思想的解放,是清政府对传统经济政策的创新。以往朝代,她们所实行的经济政策的一个根本原则就是重农抑商,而清政府却大力鼓励发展工商业,不能不说是对传统经济政策的否定,而对这一实行了数千年政策的否定确实需要极大的改革魄力﹑决心和勇气;同时,这种政策也是对根植于中国传统社会的“重农抑商”、“农本商末”、“重义轻利”思想的巨大冲击,引起了人们价值关念的巨大变化,人们的价值追求开始朝着近代化的方向发展。由于经济基础对上层建筑的决定作用,清廷的的经济的改革是中国社会的思想观念、价值观、政治制度发生了巨大的变化。就经济改革的成果来看无疑是非常成功的。据统计,1895年至1911年,新设立的资本额超过万元的民族资本厂矿达800家,资本总额

清末立宪研究文献 中文之部 一、著作 《清代人物传稿》下编戴逸等主编辽宁人民出版社出版 《剑桥中国晚清史》(美)费正清编中国社会科学出版社1985年出版。 《伟大的中国革命1800-1985》费正清国际文化出版公司1989年出版。 《革新派巨人康有为》林克光中国人民大学出版社1990年出版。 《辛亥革命史研究备要》,林增平等主编,湖南出版社1991年出版。 《梁启超与立宪政治》董方奎华中师大出版社1991年出版。 《中国:传统与变革》费正清、赖肖尔江苏人民出版社1992年出版。 《中华帝国的专制制度》(法)弗郎索瓦·魁奈商务印书馆1992年出版。 《二十世纪初中国政治改革风潮:清末立宪运动史》侯宜杰人民出版社1993年。 《清末新政史》张连起黑龙江人民出版社1994年出版。 《中国资产阶级的黄金时代》(法)白吉尔著张富强译上海人民出版社1994年出版。 《中国近代对民主的追求》徐宗勉、张亦工安徽人民出版社1996年出版。 《近代中国宪政史》殷啸虎上海人民出版社1997年出版。 张朋园:《立宪派与辛亥革命》,台湾中央研究院近代史研究所1969年出版。 张玉法:《清季的立宪团体》,台湾中央研究院中国近代史研究所1971年出版。 张玉法:《清季的革命团体》,台湾中央研究院中国近代史研究所1975年出版。 二、论文 1、总论 《论清末实行预备立宪的必要性及可能性》董方奎《安徽史学》1990-1 《预备立宪是中国政治制度近代化的开端》侯宜杰《历史档案》1991-4 《预备立宪失败的原因》侯宜杰《史学月刊》1991-4 《清季政府及其覆亡论析》迟云飞《北方论丛》1992-2 《清政府为何灭亡在1911年》迟云飞《求是》(内部文稿)1991-24 《清政府衰败是辛亥革命成功的重要条件》迟云飞《湖南师大学报》1992-1 《清末新政与中国现代化研究》萧功秦《战略与管理》1993年创刊号。 《慈禧新政评议》刘平《学海》1993-5 《略论清末改革的社会背景》罗大正《齐鲁学刊》1994-4 《关于近代中国政治民主化进程的几点认识》徐宗勉《近代史研究》1994-4 《论清政府与清末近代化的迟缓》季云飞《学术月刊》1994-3 《改革开放的历史误区-湖北新政运动失败探析》宋亚平《近代史研究》1994-1 《晚清地方势力的发展与清朝中央政府的对策及影响》朱英《辛亥革命研究动态》1994-4 《辛亥革命:现代化的主观意图与客观效果》马勇《近代史研究》1995-1 《清末新政与清朝统治的灭亡》朱英《近代史研究》1995-2 《论晚清近代化的制约因素与政府作用》陈今晓《中州学刊》1995-5 《清末政治体制改革刍议》沈振群《江西师大学报》1995-1 《清末新政失败论议》谢俊美《历史教学》1995-11 《清末新政与清朝统治的灭亡》张连起《学习与探索》1995-2

中国古代史大事年表 夏(前2070-前1600) 政治:禹-家天下(世袭制) 经济:大禹治水(水利建设);青铜出现 商(前1600-前1046) 政治:人牲,宗法制,神权王权相结合 经济:井田制,集体耕作;国有六职,青铜器大发展,陶到瓷过渡开始 文化:甲骨文,金文形成 西周(前1046-前771) 政治:分封制,宗法制(典型特征) 经济:青铜器作为礼制象征;“百工” 文化:诗经(西周到春秋中叶形成) 东周(前770-前256) 春秋(前770-前476) 经济:人工冶铁;私田出现 战国(前475-前221) 政治:出现中央集权制度,郡县制出现 经济:李冰都江堰,郑国郑国渠(秦),废井田土地私有, 炼钢和淬火工艺发展,出现铁 犁牛耕,出现商业中心和富商 文化:百家争鸣司南出现具备制作火药原料硫磺硝石知识楚辞 秦(前221-前206) 政治:历史上第一个统一的王朝 皇帝制;朝议制;三公九卿制;郡县制 征服百越修灵渠设四郡平西南夷开五尺道北击匈奴收河套筑长城修直道 经济:商品买卖必须明码标价 文化:小篆形成(李斯)隶书出现 汉(前206-公元25) 政治:汉武帝时-[中朝,十三州部(刺史)] 郡国并行制;推恩令;七国之乱 经济:汉武帝时-[政府垄断盐铁等行业;出现工官;铁业官营制度]牛耕普及(曲柄锄,大镰); 关中井渠;出现农业生产组织形式—田庄丝织品远销罗马;冶铁开始使用煤炭作燃料;市有 专门的管理机构 文化:汉武帝-高度集权的专制主义政治体制基本定型; 儒学被确立为正统思想;创建 太学; 初步建立地方教育系统—郡国学校; 察举制被确立为最主要的选官制度; 赋的创作走向全盛:扬雄,司马相如佛教传入;纸的发明 王莽新朝与东汉(25-220) 经济:以市为重要标志的全国性商业中心形成;一牛挽犁王景治黄河杜 诗创水排出现青瓷器;陶到瓷过渡完成 文化:儒学的权威性被严重削弱; 蔡伦改良纸草书形成(怀素,张旭)楷书形成 大赋渐少小赋兴起:班固,张衡

清末预备立宪 预备立宪,就是正式立宪前的准备工作。它是清政府为抵制革命,笼络资产阶级上层,巩固自己的统治所采取的措施。 20世纪初,由于民主革命运动的迅速发展和群众反抗斗争的持续高涨,使清政府感到再也不能照旧统治下去了。与此同时,由于清政府的“新政”没有触及政治体制改革,因而日益受到人们的批评,他们要求实行君主立宪,以挽救严重的危机。1904年,在中国东北,爆发了日本和沙俄为争夺东北权益和领土的战争,软弱的清政府竟然宣布“严守中立”。战争的进程和结局给中国资产阶级和一部分官僚士大夫以很大的刺激和震动,他们分析日胜俄败的原因,认为是立宪国战胜了专制国,于是,要求立宪的呼声日益高涨。 迫于各方压力,1905年10月,清政府派载泽、端方、戴鸿慈、李盛铎、尚其享等五大臣出国“出洋考察政治”。1906年7—8月间,考察宪政的大臣回国。在召见中,他们提出了实行立宪有三大好处:“皇位永固”、“外患渐轻”、“内乱可弭”,这成为清廷实行立宪的指导思想。1906年9月1日,慈禧正式下诏宣布"预备仿行立宪"。第二天,下令进行官制改革。 清朝最高统治者企图通过立宪来巩固自己的特权,削弱地方督抚的权势,进一步加强中央集权。汉族官僚则企图借立宪限制满族亲贵的权势,给自己带来更大的发展机会。而中央官制也有五不议:军机处、内务府、八旗、翰林院、太监不议。在这种情况下,1906年11月6日,清政府宣布中央官制改革方案: 一、军机处不变,“一切规制,著照旧行。其各部尚书均著充参预政务大臣,轮班值日,听候召对”。 二、设外务、吏、民政、度支、礼、学、陆军、法、农工商、邮传、理藩等11部,“各部堂官,均设尚书一员、侍郎二员,不分满汉。” 三、大理寺改为大理院,“专掌审判”,增设资政院以“博采群言”、审计院以“核查经费”。 四、太常寺、光禄寺、鸿胪寺并入礼部;练兵处、太仆寺并入陆军部;都察院改为都御史一员、副都御史二员,六科给事中改为给事中,“其余宗人府、内阁、翰林院、钦天监等均毋庸更改”。 通过这些调整,各部13名主管官员由满汉平分变为满9汉4,又将一些重要部门:外交、陆军、度支和农工商等部的实权集中到满族亲贵手里。还将地方督抚中最有实力的汉族官僚袁世凯和张之洞采用明升暗降的办法内调为军机大臣。1907年,清政府又公布地方官制改革,将各省督抚的军权、财权分别收归陆军部和度支部。 官制改革,旨在排斥汉族官僚和削弱地方督抚的势力,借以巩固满洲贵族的统治。1907年秋,上谕宣布在中央筹备资政院,各省筹备成立谘议局,准备作为议会的过渡。随后,将考察政治馆改为宪政编查馆,归并会议政务处于内阁。1908年8月27日,清政府颁布《钦定宪法大纲》(共23条,内容包括“君上大权”和“臣民权利义务”两部分。该大纲以确保封建专制制度、维护封建统治秩序为根本目的,规定皇统永远世袭,皇权不可侵犯)以及附属法《议院法选举法要领》,规定9年内完成立宪的筹备工作。1909年各省成立谘议局,1910年中央成立资政院。 但清政府的9年完成立宪的规定引起各省立宪派的强烈不满,1910年,他们在北京发起了三次请愿运动,要求明年即开国会。在立宪派的压力下,1910年11月,清政府被迫将预备立宪期限提前三年,即“宣统五年实行议院……预即组织内阁”。1911年5月,清政府宣布颁布新订内阁制,新内阁中共计13人,其中满族7人,汉族4人,蒙古1人,汉军旗1人,其中皇族竟占了5个,因此这个内阁被称为“皇族内阁”。这使立宪派感到大为失望,大多

中国古代史大事年表古代部分 距今约170万年元谋人生活在云南元谋一带 距今约70万~20万年北京人生活在北京周口店一带 距今约30000年山顶洞人生活在北京周口店一带 距今约7000~5000年河姆渡、半坡原始居民生活的时代 距今约5000~4000年传说中的炎帝、黄帝和尧、舜、禹时期 夏(约前2070~约前1600年) 约公元前2070年禹建立夏朝 商(约前1600~前1046年) 约公元前1600年,汤朝灭夏,商朝建立 西周(前1046~前771年) 公元前1046年周武王灭商,西周开始 公元前771年戎族攻入镐京,西周结束 春秋(前770~前476年) 公元前770年,周平王迁都洛邑,东周开始 战国(前475~前221年) 公元前356年商鞅开始变法 秦(前221~前207年) 公元前221年秦统一六国 公元前209年陈胜、吴广起义爆发 公元前207年巨鹿之战 刘邦攻入咸阳秦亡 西汉(前202~9年) 公元前202年西汉建立 公元前138年张骞第一次出使西域 公元9年西汉灭亡 东汉(25~220年) 公元25年东汉建立 200年官渡之战 208年赤壁之战 三国(220~280年) 220年魏国建立。东汉灭亡。 221年蜀国建立 222年吴国建立 西晋(266~316年) 266年西晋建立,魏亡。 316年匈奴攻占长安西晋结束 东晋(317~420年) 317年东晋建立 383年淝水之战 南北朝(420~589年)

420年南朝宋建立 494年北魏孝文帝迁都洛阳 中国古代史大事年表 先秦 距今约一百七十万年元谋人生活在云南元谋一带 距今约七十万至二十万年北京人生活在北京周口店一带 距今约一万八千年山顶洞人进入民族公社时代 距今七千至五千年河姆渡、半坡母系氏族公社 距今约四五千年大汶口文化中晚期,父系氏族公社 传说中的黄帝、尧、舜、禹时期 约公元前2070年禹建立夏朝 约公元前1600年汤建立商朝 公元前1046年武王伐纣,建立周朝 公元前771年犬戎攻入镐京,西周灭亡 公元前770年周平王迁都洛邑,东周开始 春秋后期孔子在世 公元前356年商鞅开始变法 公元前260年秦赵长平之战 封建大一统时期——秦汉 公元前221年秦灭六国,秦始皇建立专制主义中央集权制度公元前209年陈胜、吴广起义爆发 公元前207年刘邦攻入咸阳,秦亡 公元前206~前202年楚汉战争 公元前202年西汉建立 公元前138年张骞首次出使西域 公元前60年西汉设西域都护 公元9年王莽夺取西汉政权,改国号新。西汉灭亡 公元25年刘秀建立东汉 105年蔡伦改进造纸术 200年官渡之战 208年赤壁之战 封建国家的分裂和民族融合——三国、两晋、南北朝 220年魏国建立 266年西晋建立 280年西晋灭吴,统一南北 316年匈奴兵攻占长安,西晋灭亡 317年东晋建立 383年淝水之战 420年宋朝建立,南朝开始 439年北魏统一黄河流域,北朝开始 494年北魏孝文帝迁都洛阳

中国历史大事年表 一、原始社会(约170万年前到约公元前21世纪) 约170万年前元谋人生活在云南元谋一带 约70-20万年前北京人生活在北京周口店一带 约1.8万年前山顶洞人开始氏族公社的生活 约0.5-0.7万年前河姆渡、半坡母系氏族公社 约0.4-0.5万年前大汶口文化中晚期,父系氏族公社 约4000多年前传说中的炎帝、黄帝、尧、舜、禹时期 二、奴隶社会(公元前2070年到公元前476年) 夏公元前2070年到公元前1600年 公元前2070年禹传予启,夏朝建立 商公元前1600 年到公元前1046年 公元前1600年商汤灭夏,商朝建立 公元前1300年商王盘庚迁都殷 西周公元前1046年到公元前771年 公元前1046年周武王灭商,西周开始 公元前841年国人暴动 公元前771年犬戎攻入镐京,西周结束 春秋公元前770年到公元前476年 公元前770年周平王迁都洛邑,东周开始 三、封建社会(公元前475年到公元1840年) 战国(公元前475年到公元前221年) 公元前356年商鞅开始变法 秦(公元前221年到公元前206年) 公元前221年秦统一,秦始皇确立郡县制,统一货币、度量衡和文字公元前209年陈胜、吴广起义爆发 公元前207年巨鹿之战 公元前206年刘邦攻入咸阳,秦亡 公元前206年—公元前202年楚汉之争 西汉(公元前202年到公元8年) 公元前202年西汉建立 公元前138年张骞第一次出使西域 公元8年王莽夺取西汉政权,改国号新

东汉(25年到220年) 25年东汉建立 73年班超出使西域 105年蔡伦改进造纸术 132年张衡发明地动仪 166年大秦王安敦派使臣到中国 184年张角领导黄巾起义 200年官渡之战 208年赤避之战 三国(220年到280年) 220年魏国建立 221年蜀国建立 222年吴国建立 230年吴派卫温等率军队到台湾 263年魏灭蜀 265年西晋建立,魏亡 西晋(265年到316年) 280年东晋灭吴 316年匈奴攻占长安,西晋结束 东晋(317年到420年) 317年东晋建立 383年淝水之战 南北朝(420年到589年) 420年南朝宋建立 494年年到北魏孝文帝迁都洛阳 隋(581年到618) 581年隋朝建立 589年隋统一南北方 605年开始开通大运河 611年隋末农民起义开始,山东长白山农民起义爆发 唐(618年到907年) 618年唐朝建立,隋朝灭亡 627年-649年贞观之治 713年-741年开元盛世往下拉↓↓↓755年-763年安史之乱 875年-884年唐末农民战争 五代(907年到960年) 907年后梁建立,唐亡,五代开始

清末的预备立宪 (一)《钦定宪法大纲》(1908) 1.定义与性质: 清廷宪政编查馆编订,于1908年8月颁布。此为中国近代史上第一个宪法性文件。 2.结构与主要内容: 《钦定宪法大纲》共23条,分正文“君上大权”和附录“臣民权利义务”两部分。第一部分14条规定了君主在立法、行政、司法、统军等各方面的绝对权力,维护皇帝尊严,保障皇权,限制议会权力等。第二部分规定了臣民的诸项义务,并加以种种限制。 3.特点:皇帝专权,人民无权。 4.实质:给封建君主****制度披上“宪法”的外衣,以法律的形式确认君主的绝对权力,体现了满 洲贵族维护****统治的意志及愿望。 (关键词记忆:宪政编查馆;中国近代史上第一个宪法性文件) (二)“十九信条”(1911) 1.定义:全称《宪法重大信条十九条》,是清政府于辛亥革命武昌起义爆发后抛出的又一个宪法性文件。 2.公布背景。1911年清王朝迫于武昌革命风暴,匆匆命令资政院迅速起草宪法,企图度过危机,资政院仅用3天时间即拟定,并于11月3日公布。 3.内容:形式上被迫缩小了皇帝的权力,相对扩大了议会和总理的权力,但仍强调皇权至上,且对人民权利只字未提。 (关键词记忆:资政院) (三)谘议局与资政院 1.谘议局 (1)定义:清末“预备立宪”时期清政府设立的地方咨询机关。筹建于1907年,1908年7月颁布《谘议局章程》及《谘议局议员选举章程》,1909年开始在各省设立。 (2)实质:各省督抚严格控制下的附属机构。 (3)宗旨、权限:以“指陈通省利病、筹计地方治安”为宗旨。权限包括讨论本省兴革事宜、决算预算、选举资政院议员、申复资政院或本省督抚的咨询等。 2.资政院 (1)定义:清末“预备立宪”时期清政府设立的中央咨询机构。筹建始于1907年,1908年以后陆续完成《资政院院章》,1910年正式设立。 (2)性质:是承旨办事的御用机构,与近现代社会的国家议会有根本性的不同。 (3)内容:可以“议决”国家年度预决算、税法与公债,以及其余奉“特旨”交议事项等。但一切决议须报请皇帝定夺,皇帝还有权谕令资政院停会或解散及指定钦选议员。

清末立宪——宪政改革西风东渐的早殇 摘要:本文通过分析清末立宪的背景和原因,认为清末立宪不仅源于百日维新的立宪意识, 也和当时日俄战争的结果分不开。同时,在综合评述了五大臣出洋考察的所得到的经验和教训后,论述了在满清的最后几年清廷为宪政改革所做出的努力。 关键词:立宪、宪政改革、五大臣出洋 一.清末立宪的原因和历史背景 晚清立宪论滥觞于“百日维新”之时,实始于康有为。康在深入研究了法国大革命及其动因之后,认为清朝应立即响应日俄改革,规避重蹈法国大革命“流血遍全国, 巴黎百日伏尸二十九万, 变法三次君权变复, 而绵祸八十年, 十万之贵族, 百万之富家,千万之中人, 暴骨如莽, 城市为墟。至夫路易十六, 君后同囚, 并上断头之台, 盖大地杀戮变乱之祸, 未有近世革命之祸酷者矣”1的覆辙。并建议光绪乾纲独断实施立宪。“若立行乾断,不待民之请求迫协,明定宪法,君臣各得其分, 必有泰山磐石之安, 聆彭之寿,尧舜之誉,生死荣哀,天下后世,师之慕之”2。在康的劝说下,光绪帝也决定“须博采西学之切于时务者,实力讲求,以救空疏迂谬之弊。专心致志,精益求精,毋徒袭其皮毛,毋竞腾其口说,总期化无用为有用,以成通经济变之才”3。维新变法失败后,晚清立宪的步伐被迫中止。然随着庚子国变,帝后西巡,使得清廷意识到西化改革的必要性。随之而来的清末新政给了立宪一个绝佳的历史契机。 清光绪三十一年(1904年),在中国东北的日俄战争中,日本以一个“撮尔岛国”一举搬倒了老牌欧洲强国俄罗斯让国人感到震惊和不可思议。经过反思,国人认为其原因是“明治维新”之后日本宪政改革使得日本一跃而成为能与欧洲列强匹敌的强国。最早持这种看法的是末代状元张謇。他在给袁世凯的信中说“不变政体,枝枝节节之补救无益也。不及此日俄全局未定之先,求变政体,而为揖让救焚之迂图无益也??日俄之胜负,立宪专制之胜负也。今全球完全专制之国谁乎? 一专制当众立宪尚可幸乎?”4在这之后,又有驻法大臣孙宝琦、胡惟德、张德彝、杨兆鉴等人联名上书请求立宪。其中驻法大臣孙宝琦指出“溯自庚子以来,维新谕旨,不为不多,督励臣工,不为不切。而百事之玩世依然,天下之精神不振者,则以未立纲中之纲,而壅蔽之弊未除,无由上下一心,共扶危局也”5,在其后出使欧洲的清末务大臣之首镇国公载泽也在《奏请宣布立宪密折》中说“最强之国,所以立宪最后者,其受外来之震撼轻,故其动本国之感情缓。然而强大如俄,犹激动于东方战败,计无复之,不得不出于立宪,以冀挽回国势。观于今日,国无强弱,无大小,先后一揆,全出宪法一途,天下大计,居可知矣。”6。 在汹汹的社会舆论的压力以及清廷对立宪的进一步认识,以及鉴于现有立宪之国“东西诸国,大军大政,更易内阁,解散国会,习为常事,而指视所集,从未及于国君。”7,在光绪三十二年发布上谕:“方今时局艰难,百端待理,朝廷屡下明诏,力图变法,锐意振兴。数年以来,规模初具而实效未彰,总由承办人员向无讲求,未能洞达原委,似此因循敷衍, 1《康有为政论集》[清] 康有为中华书局1981年版 2《康有为政论集》[清] 康有为中华书局1981年版 3《明定国是诏》[清] 光绪帝 4《致袁世凯书》[清] 张謇 5《上政务处书》[清] 孙宝琦 6《奏请宣布立宪密折》[清] 载泽 7《奏请宣布立宪密折》[清] 载泽

xx古代史大事年表提纲 原始社会约170万年前元谋人生活在云南元谋一带 约20--70万年前北京人生活在北京周口店一带 约18000年前山顶洞人开始氏族公社的生活 约5000--7000年前河姆渡半坡母系氏族公社 约4000--5000年前大汶口文化中晚期父系氏族公社 约4000多年前传说中的xx尧舜禹时期 奴隶制社会开始夏(约公元前21世纪)约公元前21世纪禹传子启夏朝建立 约公元前1600年汤建立商朝 公元前1046年武王伐纣,建立周朝 公元前771年犬戎攻入镐京,西周灭亡 公元前770年周平王迁都洛邑,东周开始商(约公元前16世纪) 西周 (公元前1046年—前 771年) 公元前 475、xx进入封建社会 xx (公元前770年—前 221年)公元前770年周平王迁都洛邑东周开始

春秋后期xx在世 公元前7世纪中期,xx称霸 公元前7世纪后期,晋楚城濮之战,楚庄王称霸 公元前356年xx开始变法 公元前260年秦xx之战 公元前221年秦灭六国,秦始皇建立专制主义中央集权制度公元前209年陈胜、吴广起义爆发 公元前207年xx攻入xx,xx亡 公元前206~前202年楚汉战争 xx(公元前202年到公元8年) 公元前202年xx建立 公元前138年119年xx两次出使xx 公元9年王莽夺取西汉政权,改国号新。西汉灭亡公元25年刘秀建立东汉 105年xx改进造纸术 秦朝 (公元前221年-前 207年) 汉朝 (公元前202年—公元 220年) 三国(220年到280年)220年魏国建立

221年xx建立222年xx建立 263年xx灭蜀265年西晋建立xx亡 西晋(265年到316年) 280年西晋灭吴316年匈奴兵攻占长安西晋结束魏晋南北朝(220年—589年)东晋(317年到420年) 317年东晋建立383年淝水之战 南北朝(420年到589年) 420年南朝xx建立南朝的开始 494年xxxx迁都xx

第9课 清末新政 知识结构: 概念诠释: 1.清末“新政”的背景与评价 1901年1月29日(光绪二十六年十二月初十),清政府颁发上谕,命各省督抚及政府大员议奏,“举凡朝章国政、吏治民生、学校科举、军制、财政,当兴当革当省当并,如何而国势始兴,如何而人才始盛,如何而度支始裕,如何而武备始精。”此后十年间,推行的一系列政治、经济、文化、军事措施。当时习惯称为“新政”。它的历史背景是:(1)义和团运动后,帝国主义列强采用扶植清政府“以华治华”的策略,要求清政府改变它的无能状态;清政府也企图以此取得列强对它的支持。(2)清政府自感面临统治危机,需要加强本身统治能力。(3)《辛丑条约》签订后,全国人民对清政府的不满和反抗日益发展,清政府需要采取对策。(4)清朝统治集团中,在义和团运动后顽固派失势,洋务派占据上风。 清末“新政”是清政府在义和团运动后为维护其封建统治,迫于国内外形势而采取的措施。因此,它不可能是一次有成效的改革。不过在当时民主革命高涨的条件下,其中一些措施在客观上对传播文化和民主革命思想,对发展工商业起了一定作用。而有些措施则激起人民反抗,扩大了清政府与汉族官僚之间的矛盾,客观上促进了辛亥革命的到来。 2.清末的新军 新军是清朝末年组建的近代化陆军。1895年,由胡燏芬募集5000人,编为10营,号为“定武军”,由德国教官用西法训练,以新式枪炮装备,初驻天津马厂,后移屯天津小站。旋由袁世凯接办,扩充为7000人,改称“新建陆军”。同时,署两江总督张之洞也在江苏编练“自强军”两千余人。1901年,袁世凯任直隶总督、北洋大臣后,逐步将新建陆军扩充为六镇(师),人称“北洋六镇”。1903年,清政府以推行“新政”的名义,设立练兵处,由奕劻任总理。袁世凯为会办,掌握实权。而后由练兵处制定陆军军制,各省设督练公所,新军编练推广到全国,计划全国编练36镇,每镇包括步、马、炮、工程、辎重等兵种,编制为12512人。采取募兵制,应募士兵在年龄、体格、文化程度等方面有较严格的规定。中下级军官多由国内各武备学堂的毕业生充任,也任用一些学习军事的归国留学生。到清朝覆亡前,全国已编练成新军14镇。清朝统治者的本意是以新军作为维护其垂危统治的支柱,但 1905—1906年 1901—1905年 1908年 1911年

【史料及解析】辛亥革命是否打断了晚清的预备立宪 人民版教材在学习辛亥革命的背景时提到了“清末新政和预备立宪”,其实,辛亥革命是否打断了晚清的预备立宪的关键在于认清清末新政和预备立宪是不是个幌子。 辛亥革命到底“革”了谁的“命”。这其实是一个真正不言自明的问题,清廷嘛,专制嘛——革命派们的政治诉求明明白白地摆在那里。 但现在居然流行起来一种“反思”,说是“革命打断了改革”,换句话说,革命不但革掉了清廷和专制,而且革掉了更有价值、更有可能成功、社会转型代价更小的的晚清宪政改革。这种说法同样很有市场,它如果成立的话,辛亥革命则不仅仅无功,简直可谓是有罪了。 但这种“反思”其实非常荒谬。其一,改革早在武昌枪响之前就已经死掉了——慈禧临终前夕的1908年,颁布了一系列的反改革谕旨,譬如禁止绅商和学生“干预国家政治”;譬如颁布《大清报律》,压制一切不利于朝廷的言论;譬如出台《结社集会律》,打压开国会请愿运动;譬如颁布《钦定宪法大纲》,满篇都是各种“议院不得干预”……此年,改革就已经死掉了。此后,立宪派在咨议局内、资政院内的种种抗争,乃至发动民众走上街头游行请愿,都已不能改变朝廷反改革的决心。 其二,“被打断的改革”是指什么?如果是指朝廷所愿意搞的“预备立宪”,那么,这种“改革”理应被打断,而且应该狠狠地被打断,因为根据朝廷颁布的《预备立宪章程》和《钦定宪法大纲》,它所要搞的,不过是一种新时代的“开明专制”。 如果“被打断的改革”指的是立宪派所要求的“君主立宪”,那么,武昌的枪声并没有打断它,因为立宪派的政治诉求与革命党一样,都是“兴民权革专制”,至于是否保留君主,并不具备任何实质意义,立宪派从来就没坚持过非要保留一个君主,1911年之后,立宪派与革命党仍然继续在为“兴民权革专制”而努力,从无中断。

论清末新政时期的谣言 作者:黄珍德文章来源:中华文史网更新时间:2007年07月09日 一 1900年的八国联军侵华战争,使满清王朝蒙受了奇耻大辱,慈禧太后匆忙率领清朝皇室“西狩”。在严重的内外危机面前,两年多以前镇压过戊戌变法的清朝最高统治者也不能不痛定思痛,极感变法维新的必要,于是被迫祭出改革大旗。1901年1月29日,逃亡西安的慈禧太后以光绪皇帝的名义颁布上谕,昌言变法之不可缓,并要求各大臣“各就现在情形,参酌中西政治,举凡朝章、国故、吏治、民生、学校、科举、军政、财政,当因当革,当省当并,或取诸人,或求诸己”,“各举所知,各抒己见”(注:朱寿朋编:《光绪朝东华录》第四册,中华书局1958年版,第4602页。)。4月21日,清政府设立督办政务处,作为议商变法条陈和制订各项新政措施的办事机关。从此,清末新政正式开始,直到清朝统治灭亡为止,历时十年之久。 清末新政无疑是清王朝自救的又一次努力,客观上却是近代中国要求向现代社会转型这一主题的体现,符合历史潮流,是中国早期现代化的重要内容。之后中国的一些现代设施,正是肇端于斯。对此,近年来学术界已经作了比较充分的肯定。不过,进步的事物不一定都会立即获得广泛的同情与支持,何况还存在“正人行邪法,邪法可归正。邪人行正法,正法悉归邪”(注:马鸿谟编:《民呼、民吁、民立报选辑》(一),河南人民出版社1982年版,第142页。)的问题。清末十年的许多新政措施理应有助于弥补传统中国之不足,如兴学校以广教育、办巡警以保治安、行自治以伸民权,等等。立宪知识分子办报纸,设学会,孜孜于鼓吹民权、立宪,积极宣传新政于中国有利无害。然而,言者谆谆,听者藐藐。更由于国家的恶性操作,新政给社会带来了太多的苛征暴敛。因而,清末新政在集镇农村引起的不是广泛的响应,而是普遍的冷漠、不满和反对。它在广大普通民众眼中的形象日益败坏和歪曲,以至“谣诼蜂起”(注:柴德赓等编:《中国近代史资料丛刊·辛亥革命》(以下简称《辛亥革命》)第三册,上海人民出版社1957年版,第401页。)。谣诼,即现代意义上的谣言。作为一种语言现象,谣言是指缺乏明确和可靠的事实根据却广为传播的不真实的信息;同时它又是一种特殊的社会文化现象,反映着许多社会问题和群体心理。它可能是某些人为某种特定的目的而故意捏造,也可能只是传闻或信息在传播过程中的扭曲、变异,但不管怎样都真实地体现了传谣者和信谣者对于某事物或社会现象的态度,往往是他们集体无意识的自然流露和宣泄。清末新政时期流传于大江南北、黄河内外的关于新政的谣言,在某种程度上表征了普通民众对于新政的排斥态度,既体现了中国普通民众意识落后性的一面,同时也是新政得不到广大普通民众认同的反映。 清末新政时期在社会广泛流传的关于清末新政的谣言大体上包括以下三个方面: 第一,新政乃清政府奉列强旨意为洋化中国而举办。这是普通民众在以排外为主要内容的义和团运动被中外统治势力联合镇压下去之后对于仿效西方和日本的清末新政恶性预设的结果。如据光绪三十二年十二月初四日陕西巡抚曹鸿勋电奏:陕西省扶风、渭南两县办理地方新政不得人心,曾有“匪徒煽惑愚民”,“指学堂为洋教,指电线为洋人所设,指统税为洋税”,两县民众信之,掀起一股打学堂、砍电线杆、毁税局的风潮。(注:柴德赓等编:《中国近代史资料丛刊·辛亥革命》(以下简称《辛亥革命》)第三册,上海人民出版社1957年版,第480-481页。)《东方杂志》曾刊文指出:中国普通民众“富于排外之思想”,