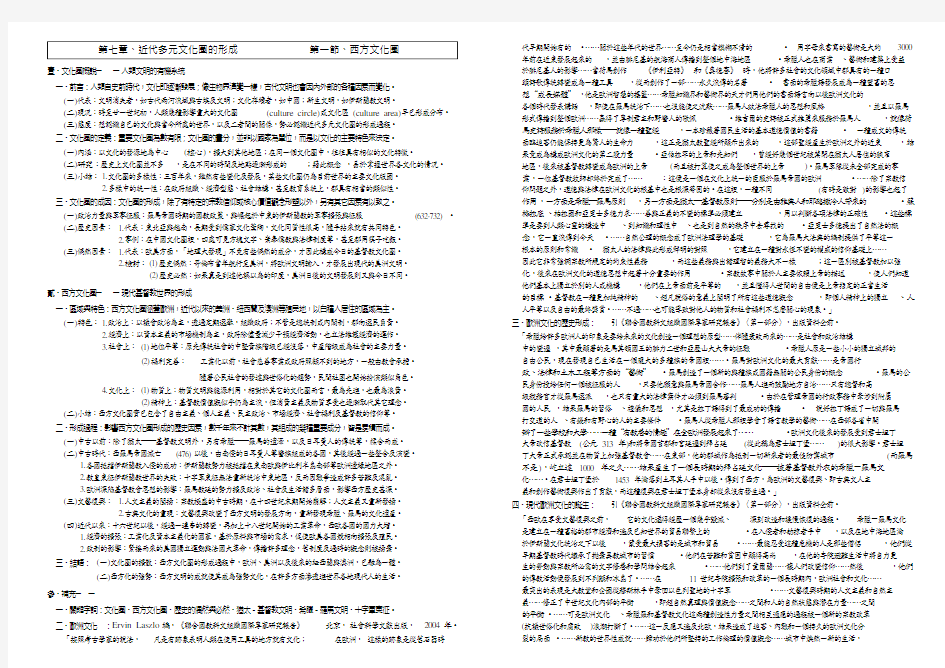

第七章、近代多元文化圈的形成第一節、西方文化圈

壹、文化圈概說──人類文明的有機系統

一、前言:人類自史前時代,文化即逐漸發展;像生物界演變一樣,古代文明也會因內外部的各種因素而變化。

(一)代表:文明消失者,如古代兩河流域與古埃及文明;文化存續者,如中國;新生文明,如伊斯蘭教文明。

(二)現況:時至廿一世紀初,人類幾種影響重大的文化圈(culture circle)或文化區(culture area)早已形成分布。

(三)態度:想認識自己的文化與當今所處的世界,以及二者間的關係,勢必認識近代多元文化圈的形成過程。

二、文化圈的定義:重要文化圈為數有限;文化圈的畫分,並非以國家為單位,而是以文化的主要特色來決定。

(一)內涵:以文化的發源地為中心(核心),擴大到其他地區;在同一個文化圈中,往往具有相似的文化特徵。

(二)研究:歷史上文化圈並不多,是在不同的時間及地點逐漸形成的;藉此概念,易於掌握世界各文化的情況。

(三)小結:1.文化圈的多樣性:三百年來,雖然有些變化及發展,某些文化圈仍為目前世界的主要文化版圖。

2.多樣中的統一性:在政府組織、經濟型態、社會結構,甚至教育系統上,都具有相當的類似性。

三、文化圈的成因:文化圈的形成,除了有特定的宗教信仰或核心價值觀念形塑以外,另有其它因素有以致之。

(一)政治力量與軍事征服:羅馬帝國時期的國教政策,與崛起於中東的伊斯蘭教的軍事擴張與征服(632-732)。

(二)歷史因素:1.代表:東北亞與越南,長期受到儒家文化薰陶,文化同質性很高,隨手拈來就有共同特色。

2.事例:在中國文化圈裡,四處可見方塊文字、崇奉儒教與法律制度等,甚至都用筷子吃飯。

(三)偶然因素:1.代表:歐美方面,「地理大發現」不免有些偶然的成分,才因此構成今日的基督教文化圈。

2.檢討:(1)歷史偶然:哥倫布當年航行至美洲,將歐洲文明輸入,才發展出現代的美洲文明。

(2)歷史必然:如果真是到達他誤以為的印度,美洲日後的文明發展則又與今日不同。貳、西方文化圈──現代基督教世界的形成

一、區域與特色:西方文化圈涵蓋歐洲,近代以來的美洲、紐西蘭及澳洲等殖民地,以白種人居住的區域為主。

(一)特色:1.政治上:以議會政治為主,透過定期選舉,組織政府;不管是總統制或內閣制,都向選民負責。

2.經濟上:以資本主義的市場機制為主,政府除儘量減少干預經濟活動,也立法維護經濟的運作。

3.社會上:(1)地位平等:原先傳統社會的中堅貴族階級已經沒落,中產階級成為社會的主要力量。

(2)福利完善:工業化以前,社會慈善事業或政府照顧不到的地方,一般由教會承擔。

隨著公民社會的發達與世俗化的趨勢,民間社團也開始扮演類似角色。

4.文化上:(1)物質上:物質文明與能源利用,相對於其它的文化圈而言,最為先進,也最為浪費。

(2)精神上:基督教價值觀似乎仍為主流,但消費主義及物質享受也逐漸取代其它理念。

(二)小結:西方文化圈實已包含了自由主義、個人主義、民主政治、市場經濟、社會福利及基督教的信仰等。

二、形成過程:影響西方文化圈形成的歷史因素,數千年來不計其數,其組成的幾種重要成分,皆是累積而成。

(一)中古以前:除了猶太──基督教文明外,另有希臘──羅馬的遺澤,以及日耳曼人的傳統等,糅合而成。

(二)中古時代:西羅馬帝國滅亡(476)以後,由南侵的日耳曼人等蠻族組成的各國,其後經過一些整合及演變。

1.各國抵擋伊斯蘭教入侵的成功:伊斯蘭教勢力被抵擋在東南歐與伊比利半島南部等歐洲邊緣地區之外。

2.教皇東征伊斯蘭教世界的失敗:十字軍東征無法重新統治中東地區,反而因戰爭造成許多苦難及混亂。

3.歐洲深陷基督教會思想的影響:羅馬教廷的勢力擴及政治、社會及生活諸多層面,影響西方歷史甚深。

(三)文藝復興:1.人文主義的闡揚:宗教極盛的中古時期,在十四世紀末期開始崩解;人文主義又重新發揚。

2.古典文化的重現:文藝復興改變了西方文明的發展方向,重新發現希臘、羅馬的文化遺產。

(四)近代以來:十六世紀以後,經過一連串的轉變,再加上十八世紀開始的工業革命,西歐各國的國力大增。

1.經濟的擴張:工業化及資本主義化的國家,基於原料與市場的需求,促使歐美各國競相向擴張及殖民。

2.政制的影響:緊接而來的美國獨立運動與法國大革命,傳播許多理念,舊制度及過時的觀念則被揚棄。

三、結語:(一)文化圈的擴散:西方文化圈的形成過程中,歐洲、美洲以及後來的紐西蘭與澳洲,已融為一體。

(二)西方化的強勢:西方文明的成就使其成為強勢文化,在許多方面滲透進世界各地現代人的生活。參、補充──

一、關鍵字詞:文化圈、西方文化圈、歷史的偶然與必然、猶太-基督教文明、希臘-羅馬文明、十字軍東征。

二、歐洲文化:Ervin Laszlo編,《聯合國教科文組織國際專家研究報告》北京,社會科學文獻出版,2004年。

「按照考古學家的說法,凡是有跡象表明人類在使用工具的地方就有文化;在歐洲,這樣的跡象是從舊石器時

代早期開始有的。……關於這些年代的世界……至今仍是相當模糊不清的。用字母來書寫的藝術是大約3000年前在近東發展起來的,並由腓尼基的航海商人傳播到整個地中海地區。希臘人也在商業、藝術和建築上受益於腓尼基人的影響……當荷馬創作《伊利亞特》和《奧德賽》時,他將許多社會的文化領域中都具有的一種口頭詩歌傳統轉變成為一種工具,從而創作了一部……永久流傳的名著。書面的希臘語發展成為一種豐富的思想“成長媒體”,他是歐洲智慧的搖籃……希臘知識界和藝術界的天才們用他們的書面語言向以後歐洲文化的各個時代發表講話,即使在羅馬統治下……也沒能使之沈默……羅馬人效法希臘人的思想和風格,並且以羅馬形式傳播到整個歐洲……贏得了專制君主和野蠻人的敬佩。維吉爾的史詩被正式推薦來服務於羅馬人,就像荷馬史詩服務於希臘人那樣──就像一種聖經,一本珍藏著國民生活的基本道德價值的書籍。一種成文的傳統面臨迫害仍能保持更為驚人的生命力,這正是猶太教聖經所顯示出來的,這部聖經產生於歐洲之外的近東,結果竟成為構成歐洲文化的第二股力量。亞伯拉罕的上帝和先知們,曾經好幾個世紀被禁閉在猶太人居住的狹窄地區,後來被基督教轉變成為歐洲的上帝(而且被打算使之成為整個世界的上帝)。羅馬軍隊從未全部完成的事業,一位基督教牧師却終於完成了……:這便是一個在文化上統一的臣服於羅馬帝國的歐洲。……除了宗教信仰問題之外,道德與法律在歐洲文化的根基中也是根深蒂固的。在這裡,一種不同(有時是敵對)的影響也起了作用,一方面是希臘─羅馬原則,另一方面是猶太─基督教原則──分別是由雅典人和耶路撒冷人帶來的。蘇格拉底、柏拉圖和亞里士多德力求……善與正義的不變的標準必須建立,用以判斷各項法律的正確性。這些標準是要到人類心靈的構造中、到知識和理性中、也是到自然的秩序中去尋找的。亞里士多德提出了自然法的概念,它一直流傳到今天。……自然公理的概念成了歐洲法理學的基礎,它為羅馬大法典的編制提供了平等這一根本的原則和常識。猶太人的法律與此形成鮮明的對照,它建立在一種對永恆不變的權威的信仰基礎上……

因此它非常強調宗教所規定的約束性義務,而這些義務與出諸理智的義務大不一樣;這一區別被基督教加以強化,後來在歐洲文化的道德思想中起著十分重要的作用。宗教故事中關於人主要依賴上帝的描述,使人們知道他們基本上獨立於別的人或機構,他們在上帝面前是平等的,並且懂得人世間的自由便是上帝指定的正當生活的目標。基督教在一種更加純精神的、超凡脫俗的意義上闡明了所有這些道德觀念,即個人精神上的獨立、人人平等以及自由的最終獎賞。……不過……也可能導致對他人的物質和社會福利不怎麼關心的現象。」

三、歐洲文化的歷史形成:引《聯合國教科文組織國際專家研究報告》〈第一部分〉,出版資料仝前。

「希臘給許多歐洲人的印象是要給未來的文化創造一個理想的原型……伴隨衰敗而來的……是社會和政治結構中的變遷,其中最顯著的是馬其頓國王的腓力二世和亞歷山大大帝的征戰。希臘人原是一些小小的獨立城邦的自由公民,現在發現自己生活在一個龐大的多種族的帝國裡……。羅馬對歐洲文化的最大貢獻……是帝國行政、法律和土木工程等方面的“藝術”。羅馬創造了一個新的與種族或國籍無關的公民身份的概念。羅馬的公民身份授給任何一個被征服的人,只要他願意與羅馬帝國合作……羅馬人進而鼓勵地方自治……只有總督和高級稅務官才從羅馬選派,也只有重大的法律案件才必須到羅馬審判。由於在管理帝國的行政事務中牽涉到附屬國的人民,結果羅馬的習俗、禮儀和思想,尤其是拉丁語得到了最成功的傳播。說好拉丁語成了一切與羅馬打交道的人、有錢和有野心的人的主要條件。羅馬人從希臘人那裡學會了語言教學的藝術……在西部各省中開辦了一些學校和大學……一種“有教養的情趣”在全歐洲發展起來了……。歐洲文化後來的發展受到君士坦丁大帝改信基督教(公元313年)和將帝國首都和宮廷遷到拜占廷(從此稱為君士坦丁堡……)的很大影響。君士坦丁大帝正式承認並在物質上加強基督教會……在東部,他的都城作為抵制一切新來者的最佳防禦城市(而羅馬不是),屹立達1000年之久……結果產生了一個長時期的拜占廷文化──披著基督教外衣的希臘-羅馬文化……。在君士坦丁堡於1453年淪落到土耳其人手中以後。傳到了西方,為歐洲的文藝復興、即古典文人主義和創作藝術復興作出了貢獻,而這種復興在君士坦丁堡本身却從來沒有發生過。」

四、現代歐洲文化的誕生:引《聯合國教科文組織國際專家研究報告》〈第一部分〉,出版資料仝前。

「西歐在享受文藝復興之前,它的文化還得經歷一個幾乎毀滅、深刻改造和緩慢恢復的過程。希臘-羅馬文化是建立在一種富裕的都市經濟和遍及已知世界的貿易聯繫上的。在入侵者和劫掠者手中,以及在地中海地區淪於伊斯蘭文化統治之下以後,蒙受最大損害的是城市和貿易。……最能忍受這種危機的人是那些僧侶,他們從早期基督教時代繼承了抛棄異教城市的習慣。他們在苦難和貧困中顯得高尚,在他的寺院避難生活中將自力更生的勞動與宗教所必需的文字修養和學問結合起來。……他們到了愛爾蘭……讓人們改變信仰……然後,他們的傳教活動便發展到不列顛和冰島了。……在11世紀寺院擴張和改革的一個長時期內,歐洲社會和文化……

最突出的表現是大教堂和企圖從穆斯林手中奪回以色列聖地的十字軍。……文藝復興時期的人文主義和自然主義……修正了中世紀文化內部的平衡,即超自然真理與價值觀念……之間和人的自然狀態與潛在力量……之間的平衡。……可是歐洲文化、希臘羅和基督教文化這兩種創造性力量之間相互適應的過程被一個新的宗教改革(抗議世俗化和腐敗)浪潮打斷了。……這一反應又遍及北歐,結果造成了迫害、內戰和一個持久的歐洲文化分裂的局面。……新教的世界性成就……歸功於他們所堅持的工作倫理的價值觀念……城市中煥然一新的生活,

加上中央集權的君主國管理上的需要,使得一個新的高度個人主義的相互競爭的階級,即資產階級勃然興起了。這個階級迅速發展教育,創造出一種具有現代意義的“公眾”......。最後,19世紀由工業資本主義發展而引起的社會變革的加速進行,提供了某些新的但往往嚴酷的背景、心理與......鮮明政治色彩的社會形勢。 (20)

世紀在歐洲發生的兩次大戰……的災難是空前巨大的……科學知識本身的增長逐漸動搖了舊的信念。」

近代中国与西方文化交流与冲突 首先,我们需要对近代做一个粗略的概括。什么是近代? 以中国历史来划分,近代大体指的是:资本主义出现开始(世界史中的近代指的是英国资产阶级革命开始,中国的是鸦片战争开始使中国沦为半殖民地半封建)时间上是指1840年-1949年。 我认为,在这一段时间内,中国与西方的主要交流,主要以思想制度的交流为主。而中国对于西方思想文化的接纳态度,在前段时间是以全盘接受为主,而在后期,中国对西方文化的态度,逐渐由接受转变为观望甚至排斥。 下面我将对以上观点做浅显说明。重点将会放于抗日战争以前,也就是中西交流的前半段时间。 中国的现代化主要是在西方现代文明的挑战下引发的。和西欧、北美自然演进的“内发型”现代化相异,中国的现代化属于后起的“外发型”现代化,或称之为“被现代化”。一个腐朽庞大的帝国,以天朝自居,不顾时势,逆天而行,必然要在工业化的决斗中悲惨地死去。中西文化大范围交流的伊始,大致于鸦片战争起,迄今大约已有了一百六十余年的历史。两种完全不同的文化相碰撞,冲突几乎成为了必然。陈独秀在《吾人最后之觉悟》、梁启超于《五十年中国进化概论》中,皆于器物、制度等方面全面的探讨了中西文化的差异性。 首先,我们一致肯定的一件事是,在近代,也就是清朝中晚期,中国文化面对西方先进文化的态度,是在不断地侵略战争中所被影响的。晚晴在西方军队的坚船利炮攻打下,节节败退。西洋的铁蹄甚至踏进了北京的城门。这激发了清朝有志之士的奋发图强,有远见的有如林则徐、魏源等人相继提出“师夷长技以制夷”等思想。在这种思想的影响下,学习西方技术和物质文化结合中国国情的洋务运动兴起。 但是中法战争和甲午战争的惨败,洋务运动的彻底破产,直接论证了西方制度体制的优越性。从此时开始,中国人认识到的是,中国所落后的,不仅是物质文化,更是有思想制度上的全面落后。 我们重点所探讨的,也是这段时间里,中西思想交流的冲突碰撞。考虑到封建制度在中国发展的时间之久,历史之久,在思想制度上所产生的中西冲突更是显得尖锐复杂。 我们应该认识到的是,西方思想的入侵,是通过战争和侵略的方式进行的。换句话说,此次的思想冲突是激烈的,是冰与火一样的碰撞。 旧秩序的崩溃,使得中国人急切地寻求一个“救国救民”的出路。而在这种亡国情绪下,中国人一改传统的中庸之道,反而更为偏激地全盘否定或者全盘西化。这种否定和西化,都是两方面的。全盘否定西方文化,故步自封;或是全盘否定传统文化,接受西化。譬如全盘否定西方文化下所产生的“中国文化本位论”以及惟洋是从者推行的全盘西化论,都是这段时期中国人的摇摆心理所产生的消极且错误的思想。自近代开始,大批思想家在对比中西文化时缺乏理性思维和理性认知,导致更多的只能看到中国文化的糟粕和劣根性,从而进入了一个越发自卑的时代。 我们可以从两次近代中国主要的运动作对比,即“戊戌变法”以及“辛亥革命”。戊戌变法和辛亥革命相比,前者以改良为主,后者以改革为主。但从根本上说,两次运动所要解决的,都是制度的问题。我们可以看到的是,从戊戌变法到辛亥革命,中国人对于“救国救民”的思维已经发生了转变。辛亥革命后,中国建立了一个伪西式的共和国体制。但袁世凯的一意孤行,使得共和国名存实亡“吾人于共和体之下,备受专制政治之痛苦”,“外迫于强敌,内逼于独夫”,这正是当时中国人心里对传统文化的反思与批判,也进一步加深了中国人对西方文化的了解和接触,进而发动了具有启蒙意义的“五四运动”。

从女娲与普罗米修斯造人神话看东西方文化差异 化学与化学工程学院033131001 于建钊 摘要:中国和古希腊神话中的造人故事有很多的相同之处,但两者之间的差异也是明显的。对中、希神话中的造人神祗的性别、形象、造人材料等方面进行比较。 关键字:造人神话性别形象造人材料 从小我就从儿童读物里读到了希腊神话,从神话中了解了许多神和他们的故事,宙斯、美狄丝、阿波罗、赫尔墨斯、雅典娜、阿佛洛狄忒、赫拉等神的形象和故事我都是耳熟能详,而所有希腊神话故事的第一章都是讲造福人类的普罗米修斯,而这很容易使人联想到女娲造人的故事。中国和古希腊神话中的造人故事有很多的相同之处,但两者之间的差异也是明显的。 正如童年的经历会影响人的一生一样,作为人类童年时代产物的神话,经过一代一代的口耳相传,对一个民族的文化有影响是无可估量的。这些反映该民族原始生活状态和原始信仰的古代神话,是一个民族精神和文化的真正根源。正如潘世东先生指出的那样“要认识和剖析一个民族以及这个民族文化的真正本性,神话是关键命脉所在”。[1]古代中国和希腊作为东西方文明的两个源头,各自流传下了浩如烟海的神话传说故事。其中有很多有相似之处,但同时又带有各自鲜明的地域和民族特色。比如两种文化中都有神造人的故事:中国神话想象人是由女娲创造的,根据《风俗通》的记载:“俗说天地开辟,未有人民。女娲抟黄土做人,剧务,力不暇供,乃引绳于泥中,举以为人。故富贵者,黄土人也;贫贱凡庸者,絙人也”。希腊神话中则把造人的功绩归于普罗米修斯:“他(普罗米修斯)知道天神的种子埋藏在泥土里,便用泥土按天神的样子塑造了人类。他从各种动物心里摄取了善和恶,封闭在人的胸膛里……人类就这样诞生了。”[2]中华民族的创造者女娲居然是一位女性!像这样把一位女神当作中华民族的创造者和造福者来歌颂,在长久以来男尊女卑的中国社会似乎是一件不可思议的事情。正确的解释恐怕要从女娲神话产生的年代上去找。女娲神话诞生的时间应该早在母系氏族时期,也只有当女性在社会生活中占主导地位的年代,才有可能诞生这样对女性的赞歌。随着中国社会步入男权为主的时代,中国神话中动人的女性形象就越来越少。中国神话中反映出来这种女性社会地位的下降很大部分归咎于中国自古以来以农业立国。犁田收获,都需要强壮的男丁才能更高效率地进行。由于体力上天生不足,妇女只好在家中养儿育女,纺纱织布,生活上和经济上都要仰仗男性,经济上的依附性进而造成了妇女社会地位的卑微。希腊文明属于人类文明的第三代,其神话产生的时间也晚于中国。具体反映在造人神话上,希腊神话中人类的创造者和造福者普罗米修斯就是一位男性,而他最先造出来的也只有男人,没有女人。只是到后来宙斯为了惩罚人类,令赫尔斯塔司造出潘多拉后,世界上才有了第一个真正的女性人类。而且值得引起我们注意的是,潘多拉是为了让人类受罪才被创造出来的。这些都是古希腊中扬男抑女思想的反映。但是随着希腊民族向海洋的进发,男子一连几星期甚至几个月出海捕鱼或跨海经商,回到陆地如果得不到妻子的照料和很好的休息,就无法继续生产劳动。久而久之,男性和女性间形成了一种缺一不可,相互依赖的关系,女子的社会地位又逐渐回升。反映在神话中,希腊十二位最重要的主神中,女性神祗就占了五位,

中西餐礼仪的异同 摘要:改革开放以来,我国同世界各国的交往日益增多,与外国人的交往也日益频繁。商务邀宴是非常具有潜力的商业工具,中西餐是其主要形式,餐饮礼仪中又有中餐礼仪和西餐礼仪的区别,中餐礼仪在中国有着很多年的发展历史,西餐礼仪随着世界经济的接轨,在中国也开始流行。两种不同饮食文化相互冲突碰撞,东方与西方进餐的习惯多有不同,特别是正式的西餐宴会规矩颇多。如果对此一无所知,难免赔笑大方。那么西餐礼仪和中餐礼仪到底有什么样的差异?下面就谈谈中餐礼仪和西餐礼仪的异同。 关键词: 餐桌礼仪中西方差异 前言 中西两家因为深受不同的社会文化、历史文化和各种社会背景的影响,从而导致两种不同文化的产生,餐桌礼仪文化业因此应运而生,餐桌礼仪文化是饮食文化的一部分,中西饮食文化的不同是中西民族文化差异的重要组成部分。每个国家、每个地区的每种民族都在饮食中自觉不自觉的透露着自己深刻的文化背景。本文着重论述中西方在餐桌礼仪文化上的异同,剖析中西方餐桌礼仪文化差异的具体表现和渊源。 中餐礼仪和西餐礼仪的差异,虽然有很多细节上的不同,但是主要表现在以下四个方面。 (一)上菜的顺序和摆放差异 大部分中餐上菜时大都按照汤、主菜、主食、餐酒或水果的顺序,而西餐则大都按照开胃菜、色拉、汤、水果、餐酒、主食、甜点和咖啡的顺序上菜。中餐在上菜时会一次性将所有的菜肴上完,同时摆放在餐桌上,而西餐则是用完一道菜再上另外一道菜。 (二)餐具差异 中餐的餐具一般都比较简单,多以杯、盘、碗、碟、筷、匙等为主,而西餐的餐具则是五花八门,享用不同的菜肴也会使用不同的刀叉,餐具用法讲究颇多,即使是喝酒的玻璃杯,也要同所喝的酒相对应。 (三)入座座次差异 中餐用餐时的座次大都是按照长幼尊卑来定,“尚东为尊”或“面朝大门为尊”,而西餐用餐时,面对门的且离门最远的那个座位是女主人的,与女主人相对的是男主人的座位。女主人右手边的座位是第一主宾席,一般是位先生,男主人右边的座位是第二主宾席,一般是主宾的夫人。 (四)着装要求差异 除非在正式场合,中餐对于就餐者的着装要求并不高,穿着都比较随便,而西餐对于就餐者的要求比较高,特别是在高档的西餐厅,男士要穿着整洁的上衣和皮鞋,并且要打领带,女士要穿套装和有跟的鞋子,无论是男士还是女士都不可穿休闲服到高档西餐厅用餐。

第二章文化资源的价值及其形态 第一节文化的分类 第二节文化资源价值的特征 第三节文化资源的分类 第一节文化的分类 1、文化 1.1 文化的层次 关于文化的内涵,说法很多。通常将文化分为三个层次。 第一层次,意识文化。又称精神文化、观念文化。意识文化包括心理、心态、信念、观念等纯意识领域,也包括哲学、伦理、道德、宗教、美学、音乐、诗歌、文学、绘画等理论化和对象化的意识领域。 第二层次,制度文化。制度文化是处理人间关系的产物。制度文化包括反映社会形态和社会性质的制度,如原始共产主义制度、奴隶制度、封建制度、资本主义制度、社会主义制度等;包括各种具体制度,如政治制度、婚姻家族制度等。制度文化还包形形色色的规章制度,如生产管理制度、奖惩制度等。日常生活中的习惯定势、民俗民风也可列入制度文化中。 第三层次,物质文化。物质文化是物质产品中融入意识文化的要素,物质成了意识文化的载体。建筑、园林、服饰、器物、饮食、交通工具等物质形态都有精神要素,都有文化的内涵。 1.2 西学东渐 中国人学习西方文化,基本上也可以划归为这几类。 1840年鸦片战争之后,在西方人船坚炮利之下,中国一步一步沦为半殖民地半封建社会,国家一步步走向深渊,在这国家民族存亡之时,中国的有识之士,先进的中国人,一代又一代先进的中国人逐渐向西方学习, 1.2.1 意识层面 大量介绍翻译,或撰写西方的史地,哲学,科技,政治,法律等书籍,最先的是林则徐,魏源,然后是梁启超,严复,维新运动,陈独秀,胡适等新文化运动,李大钊,陈望道等五四运动,等等如此,都是为了把西方先进的文化,比如哲学,政治学,社会学,诗歌等介绍到中国来,希望从思想上改变中国人,这是意识文化方面。 1.2.1 制度层面 洋务运动,学习并引进西方先进的军事管理与技术,希望能强化中国的军事,戊戌变法,直接把中国专制政体改为西方的立宪政体,辛亥革命,希望把中国专制政体改为民主共和。 1.2.3 器物层面 西餐,西装,沙龙,夜总会,上海百乐门,舞厅,西式婚礼,黄包车,一说从日本引进的,一说是从法国引进的,小汽车等等。 建筑方面特地要说的,就是:大多数人较为熟悉的武汉大学樱花大道上面的学

唐文化史对外文化交流编(二) 第二章海路通与唐朝对外文化交流 唐朝是陆路对外交发展的鼎盛时期,也是海路交得到长足进步,并取陆路交通在对外交往的地位的时代。由于唐朝海外的影响,在宋代时,东南海外国在与宋朝廷的交往中,甚将宋朝管辖下的中国地区称之为唐”[1]。历宋元至明,在海外,尤是在东南亚各地,一将中国或与中国有关的物事称之为唐”。不仅以“唐”作“中国”之地的代称[2],而且称中国人为唐人”[3],中国姓氏为唐姓”[4],中国衣为“唐衣”[5],中国商为“唐舶”或“唐船”[6],而舶上转贩得到的中国货物则被称“唐货”[7]。可值得注意的是,现代称的“汉语”,也被宋代海外诸国之为“唐语”[8]。中国人居海外一年不还,称之“住蕃”;而外国人在国逾年不归,则称为“住唐”[9]。沿袭至今,有些流寓海外华人仍然自称为“唐人”,人在海外都市中的聚居地称为“唐人街”,而华侨则将祖称之为“唐山”。历时千载,绵不绝。唐朝在海外影响于此可见一斑,这种影响是与唐朝发达的路对外交通是分不开。 第一节海路交通的发展和繁 唐朝海路对外交往的发展,首表现在海上交通路线的辟与利用。在唐代,取道南海往西方的人数和航海路线都所增加,直航能力也有所加强,形了南海交通发展和荣的局面,并表现出了取代陆交通地位的趋势。较之前代,朝人对非洲的了解更全面和准确。与此同时,朝通过黄海和东海海与朝鲜半岛和日本的交通也得到较大的发展,为东亚汉文圈的形成提供了良好的通条件。

1.《大唐西域求高僧传》与南海交通的展 在人类社会的期,茫茫大海限制了不同地区间相互交往和了解,人们充满了探究海的渴望,但又无法超越淼无垠的波涛的阻隔,海洋彼岸的心驰神往,提了人类探索大海的恒久力。早在先秦时代,华先民就已经掌握了成熟的近海行技术,广州发现秦代造船工场遗址,显了当时海上交通的水[10]。《汉书》详细记载汉代远海航船从徐闻、合浦通南海诸国的航程[11],这时中的航船已能够到达印度东南沿海和里兰卡。广州西汉南越王墓(葬于公元前122年)出土银盒、金花泡饰、象牙香料等西亚或南亚的物[12],广州横枝岗2061号西汉中期墓出土的国发现的年代最早的罗马玻璃等[13],都证了秦汉时代海上贸易存在。 东安帝永宁元年,缅甸掸国国王雍由调遣使者入,朝贡使中有精通魔术表演的“海幻人”,《后汉书》中明确出“海西即大秦”[14],而大秦就是汉代对罗帝国的称呼。这位马帝国的魔术师当是由路至印度、缅甸,然后辗来到洛阳的。海西幻人的到,沟通了中国古代与欧洲的交。广州第4013号东汉前墓中出土的镂空12面形小金珠,就是这一时期从南亚海路传入的舶来品[15]。三国吴孙权时,遣宣化从朱应、中郎康泰扬出海,游历南海诸国,“所经传闻,则有百数十国”[16]。归来之,两人根据见闻分别撰写了《南异物传》和《吴时外国传》加深和丰富了对从中国南到东南亚,越阿拉伯海,以红海港口的古代航线的认识。东晋及南,随着佛教的广泛传播和西行求活动的发展,中国僧人纷纷前往外,为了解海上交通的进一步提了更多的资料。最具代表性的是

天和地被创造出来,大海波浪起伏,拍击海岸。鱼儿在水里嬉戏,鸟儿在空中歌唱。大地上动物成群,但还没有一个具有灵魂的、能够主宰周围世界的高级生物。这时普罗米修斯降生了,他是被宙斯放逐的古老的神衹族的后裔,是地母该亚与乌拉诺斯所生的伊阿佩托斯的儿子。他聪慧而睿智,知道天神的种子蕴藏在泥土中,于是他捧起泥土,用河水把它沾湿调和起来,按照世界的主宰,即天神的模样,捏成人形。为了给这泥人以生命,他从动物的灵魂中摄取了善与恶两种性格,将它们封进人的胸膛里。在天神中,他有一个女友,即智慧女神雅典娜;她惊叹这提坦神之子的创造物,于是便朝具有一半灵魂的泥人吹起了神气,使它获得了灵性。 这样,第一批人在世上出现了,他们繁衍生息,不久形成了一大群,遍布各处。但有很长一段时间,他们不知道该怎样使用他们的四肢,也不知道该怎样使用神赐的灵魂。他们视而不见,听而不闻,如同梦中的人形,漫无目的地走来走去,却不知道发挥自身的作用。他们不知道采石,烧砖,砍伐林木制成椽梁,然后再用这些材料建造房屋。他们如同蚂蚁一样,蛰居在没有阳光的土洞里,觉察不了冬去春来夏至;他们做样样事情都毫无计划。 于是,普罗米修斯便来帮助他的创造物。他教会他们观察日月星辰的升起和降落;给他们发明了数字和文字,让他们懂得计算和用文字交换思想;他还教他们驾驭牲口,来分担他们的劳动,使他们懂得给马套上缰绳拉车或作为坐骑。他发明了船和帆,让他们在海上航行。他关心人类生活中其他的一切活动。从前,生病的人不知道用药物治病,不知道涂药膏或服药来减轻痛苦,许多病人因缺医少药而悲惨地死去。现在,普罗米修斯教会他们调制药剂来防治各种疾病。另外,他教会他们占卜,圆梦,解释鸟的飞翔和祭祀显示的各种征兆。他引导他们勘探地下的矿产,让他们发现矿石,开采铁和金银。他教会他们农耕技艺,使他们生活得更舒适。 普罗米修斯是死亡之神伊阿佩托斯之子,宙斯的堂兄。他和雅典娜是非常要好的朋友,他们经常一起游玩。一天普罗米修斯来到大地上,他看到蓝天,大地,一切都是那么美好,只是单调了些,他用泥和水捏了一些和神一样的泥人,雅典娜向泥人吹了口气,泥人们立刻有了生命,这就是最初的人类。 那时宙斯和他的兄弟们正在和其父交战,普罗米修斯的母亲能够预知未来,她知道宙斯在这场战争中会获胜,于是与儿子一起帮助宙斯。 不久后,宙斯击败了他的父亲克洛诺斯成了新的主宰。然而他对人类并不重视,并拒绝向人类提供最后一件礼物——火。可是普罗米修斯想出了巧妙的办法,他拿来一根又粗又长的茴香秆,扛着它走近驰来的太阳车,将茴香秆伸到它的火焰里点燃,然后带着闪烁的火种回到地上。 宙斯见人间升起了火焰大发雷霆,决定报复人类。他命令以工艺著名的火神赫淮斯托斯造了一尊美女石像,雅典娜用魔法赋予石像生命;赫耳墨斯给其传授语言的技能;爱神阿佛洛狄忒赋予她种种诱人的魅力。宙斯给这美丽的形象取名为潘多拉,意为“具有一切天赋的女人”,因为众神都馈赠给她一件危害人类的礼物。他把这个年轻的女人送到人间,她径自来到普罗米修斯的弟弟埃庇米修斯的面前,请他收下宙斯给他的赠礼。普罗米修斯曾经警告过他的弟弟,不要接受奥林匹斯山上的宙斯的任何赠礼,而要立即把它退回去。可是,埃庇米修斯忘记了这个警告。潘多拉走到埃庇米修斯的面前,突然打开了盒盖,里面的灾害像股黑烟似地飞了出来,其中包括疾病,灾难,嫉妒,偷盗,贪婪,罪恶等等。在盒子底部还留着唯一美好的东西——希望,但潘多拉依照万神之父的告诫,趁它还没有飞出来的时候,赶紧关上了盖子,因此希望就永远关在盒内了。从此,各种各样的灾难充满了大地、天空和海洋。疾病日日夜夜在人类中蔓延,肆虐,而又悄无声息。

论“诚实守信” 系、部、院:美术与设计学院专业:国画三班 年级:2012级 姓名:王波 学号:2012101108

论“诚实守信” 王波 诚信是什么?诚信是成功人生的灯塔,诚信是人生的重要美德,诚信是人的立足之本,而且诚信更是一种高尚人格的体现,是人类社会和谐发展,人与人友好共处的基础,也是当代大学生的“必修课”,古人云:“君子立其诚”。“诚信明礼,以信为美”,而且在这个竞争激烈的社会,诚信越来越成为,我们当代大学生在以后的生活中精诚合作的开始,而且我也是这样认为,共有以下几点: 一.大学生诚信的现状和问题 首先大学时期是大学生立志成才的关键时期,是大学生完善自我的时期。但是在当前时期的高等院校的诚信建设却出现了许多新的问题,如大学生考试作弊现象;求职履历“掺水”或造假;不履行还贷义务,故意拖欠助学贷款;个别毕业生还在就业合同中出现毁约现象,但总的归结起来都是大学生本人的诚信教育有着息息相关。而我经过网上查询得出大学生的诚信状况有: 1.大学生的现状大致有以下几个特点: a、从认识层面来讲,多数学生把诚信作为一种重要品质来看待。 b、大学生将诚信划分为理想认识与现实操作两个层面 c.从对别人要求的角度,大学生对于别人的诚信品质要求普遍较高,而作为自己的道德要求却不高,并且自身实践诚信较差。 d、有相当一部分学生对于什么是“诚信”认识不清。 e、大学生选择诚信同时考虑自身的经济利益,有强烈的功利倾向 2.大学生在诚信方面存在的突出问题有: a、日常言行缺乏诚信,背信违约。 b、信贷诚信:恶意拖欠贷款、学费,银行高校处境为难。 c、考试诚信:考试作弊,屡禁不止。 d、就业诚信:求职履历,弄虚作假;就业签约,无故悔约 e、学术诚信:抄袭成风,瞒天过海 二.诚信问题产生的主要原因 大学生活其实就是一个小社会,因为大学实际上是社会、家庭、学校的一个缩影。所以我针对大学生出现的诚信危机,我不能简单地归结为大学生道德品质

浅谈中西方地理环境的差异对中国和西方文化发展的影响 2010级中文三班武晨鹏(2010011404) 当我们放眼任何一个国家或是文明时,首先进入眼帘的就是他们的地理环境。因此,对地理环境的研究对比是具有十分重大的意义的! 本论文从地理环境入手,比较中西方古国文化的不同发展经历,对两者形成现如今的政治、经济、科学、思想原因作出简要地分析。并希望能以此为加强两方对彼此观念冲突方面的互相理解与包容做出贡献。 1.文化与地貌综述 中国大陆的地理概况是山地、高原和丘陵约占陆地总面积的66%,盆地和平原约占陆地面积的34%。即平原少,山地多,陆地高差悬殊,全国近70%的县区分布于山区。近海地区在东部与南部,南北长约5500公里,东西宽约5200公里。而中华民族文化的源头,却最先从内陆的黄河流域产生。由于中国内地距海洋距离较远,故中国人文文化应该是以黄河、长江所组成的两河流域牧耕经济孕育的文化,其中以黄河流域文化为代表。 西方文化与地理环境概况欧洲大陆基本呈现南宽北窄的梯形,半岛和岛屿的面积约占总面积的1/3。陆地与海湾犬牙交错,加上欧洲面积本不大,这就使欧洲各地到海洋距离都不远,欧洲西部各地方距海洋均不超过700公里,东欧距海最远处也只有约1600公里左右。因此,欧洲人文文化应该是海洋性经济与内陆经济相互参融而催生的文化。而欧洲文化的主要源泉是古希腊文化。 对比对象经过对上述概况的分析可以得知,本文所对比的中西方古文化以古黄河流域文化和古希腊文化为代表。文化是居住在不同地区人民历经千年智慧与心血的结晶,是历史的沉淀,底蕴深厚,源远流长。同时,文化也是由许多不同的内容构成的,本文主要对经济、政治、思想、科技艺术、精神几方面进行探讨,以得出我的结论。 2.地理环境对经济的影响 中国的农业经济众所周知,中国的古代经济的基础就是农业经济,可见,中国的地理环境十分适宜农业的发展。也由于农业在中国的蓬勃发展,中国人流传有一句古话,叫做:民以食为天!可见农业在人们心目中地位的重要。事实上,早在公元前5000年,黄河流域的半坡人与长江流域的河姆渡人就已发展形成了成熟的稻谷培育技术。农业的发展需要几个自然要素,肥沃的土壤,丰沛的灌溉水源,充足的阳光。 土壤中国的农业经济是典型的大河流域经济,重要的农耕带都在大江大河的周围。因为我国河流分布众多,拥有许多由河流冲击沉淀的土壤肥沃的平原地区。这些地方不只是土壤肥沃又较松软还地势平坦,十分有利于开展大规模农业。 水源中国农业不是只能依靠河流的灌溉,因为中国地区的降雨量也是十分丰富的。 根据黄仁宇先生在中国大历史中的叙述,有所谓15英寸等雨线的概念,在等雨线的东南,我国平均每年有至少15英寸的雨量,适合发展农业。美国学者罗兹·莫菲著《亚洲史》,则有所谓季风亚洲的概念,我国与亚洲其他部分之间多有高山阻隔。夏季,远离海洋的亚欧大陆中央区会迅速升温形成热空气团,热空气上升,周围海洋饱含水蒸气的较冷空气涌入,到达陆地上空,特别是遇到丘陵或高山时,被迫上升的湿气团迅速冷却、凝结形成降雨。 光照与温度光照不只代表阳光还代表了温度。中国基本处在北温带,而且大部分在温带、小部分在热带、没有寒带,拥有充足且适度的阳光和温度,非常适宜农作物的生长。 不利于其他经济模式的因素中国形成一个自然封闭的地理环境,东、南、西、北各个方向都存在古人无法克服的地理障碍。 东北方向为大、小兴安岭、外兴安岭以及严寒的西伯利亚;正北方向为蒙古高原及严寒的西伯利亚;西北方向,通过河西走廊,可进入新疆,但将面临沙漠与高山的阻隔;西南方向是世界屋脊青藏高原,即便是今天我们也很难翻越;东方和南方则是大海,以古人的技术条件,尚不具备在风高浪大的海洋上航行的能力。

摘要:中西两家因为深受不同的社会文化、历史文化和各种社会背景的影响,从而导致两 种不同文化的产生,餐桌礼仪文化业因此应运而生,餐桌礼仪文化是饮食文化的一部分,中西饮食文化的不同是中西民族文化差异的重要组成部分。每个国家、每个地区的每种民族都在饮食中自觉不自觉的透露着自己深刻的文化背景。本文着重论述中西方在餐桌礼仪文化上的差异,剖析中西方餐桌礼仪文化差异的具体表现和渊源。关键词:餐桌礼仪文化差异中西餐桌 摘要:中西两家因为深受不同的社会文化、历史文化和各种社会背景的影响,从而导致两种不同文化的产生,餐桌礼仪文化业因此应运而生,餐桌礼仪文化是饮食文化的一部分,中西饮食文化的不同是中西民族文化差异的重要组成部分。每个国家、每个地区的每种民族都在饮食中自觉不自觉的透露着自己深刻的文化背景。本文着重论述中西方在餐桌礼仪文化上的差异,剖析中西方餐桌礼仪文化差异的具体表现和渊源。 关键词:餐桌礼仪文化差异 中西餐桌礼仪的差异,深受中西哲学思想及各种社会因素的影响,使两种文化的距离相差甚远。在中国,任何一个宴会,不管是什么目的,都会有一种形式。就是大家团团围坐,共享一席;宴席要用圆桌,这就从形式上造成了一种团结、礼貌共趣的气势。美味佳肴放在一桌人的中心,它既是一桌人欣赏品尝的对象,又是一桌人感情交流的媒介物。人与人相互敬酒相互让菜劝菜,再美好的事物面前,体现了人与人之间相互尊重争让的美德。反映了中国古典哲学中“和”这个范畴对后代思想的影响,便于集体的情感交流,因而至今难以改革 而西方这个主要以面食为主的群体,餐桌礼仪的细节就显得更加繁琐而有条不紊。他们所用的餐则是分餐制,个人自扫盘中菜,不管他人碗里汤,互不相扰。西方人喝酒也听凭自愿,白兰地,威士忌,鸡尾酒,喜欢什么喝什么,想喝多少喝多少,所尊重的是个人意志,体现出的饮食思想观念要合理的多。 综上,中西礼仪千万种,以下是我对餐桌礼仪的一些浅析方法。 一.出席时间的差异,中国人是多样化时间观念的人,西方人是单一时间观念的人。要求做任何事情都要严格遵守日程安排,该干什么就干什么,因此,在参加宴请时,这一差异显得较为突出,一般说来,时间多样化模式的中国人更倾向于…迟到?。往往在规定的时间半小时之后到达,主人似乎也早有思想准备,通常会在这段…等待?的时间里安排些其他节目,如打牌,喝喝茶,聊聊天等,让一些…先到?的客人们消磨时间。对于这种…迟到?现象主客双方都习以为常,并不将之视为对主人邀请的一种轻视或者不礼貌的行为。在西方国家各种活动都按预定的时间开始,迟到是很不礼貌的,正式的宴会要求准时到达,十分钟后不到者,将会被视为不合礼仪,是对主人及其他客人的不尊重。 二.座次安排的差异。中国的宴会中座位通常是以面向南为上,面向北为下,形成了…南尊北卑?的传统观念,…南?在中国人心目中是一种至高无尚德象征,代表了权利,地位和身份。因此,常常见到一些食客在宴会上推推让让,面红耳赤,原来只是为了谦让座位次序的缘故,在中国的大多数宴会上,为高权重者或年长者首先入座并坐首席,这是因为中国人将长幼有

他山之石,可以攻玉 ——当前西方主要发达国家的文化政策对我们的启示 霍桂桓 【专题名称】文化研究 【专题号】G0 【复印期号】2004年02期 【原文出处】《民族艺术研究》(昆明)2003年05期第30~33页 【作者简介】霍桂桓,男,中国社会科学院文化研究中心研究员北京100732 【内容提要】20世纪70年代以来,西方各主要发达国家进入第二次现代化进程,文化要素逐步进入经济活动领域,全球文化市场正在形成。西方发达国家已充分认 识到文化产业研究与开发在国际竞争中的重要意义,制定了灵活多样的文化 政策。在加入WTO、文化市场开放的情况下,我国应借鉴其经验,全面推进 社会经济文化的转型,在继续完成第一次现代化的同时,研究二次现代化的 新情况,奠定文化政策基础,实现文化观念的转型与文化管理体制的转轨。【关键词】第二次现代化/全球文化市场/文化政策/文化转型/体制转轨 中图分类号:G11 文献标识码:A 文章编号:1003-840X(2003)05-0030-04 当前,在以胡锦涛同志为核心的新一届中央领导集体的领导和大力支持下,国内的文化研究、文化产业研究与开发,以及文化管理体制改革的研究和探索,不仅已经在有关学术研究部门开展起来,也得到了从中央到地方各级领导的高度重视和积极的参与及合作。在这种形势下,翻译和引介西方主要国家的文化政策,并结合其具体国情现状对这些文化政策进行比较全面和准确的理解、探讨及研究,对我们目前正在进行的文化、文化产业研究和文化管理体制改革探索,显然都具有非常重要的理论意义和现实借鉴价值,因而也成为中国社会科学院文化研究中心目前正在大力实施的重要科研项目之一。 一、西方主要国家的社会文化现状和文化政策特征 根据我们通过互联网和其他渠道掌握的资料(注:需要说明的是,其中的某些材料和数据已经刊登在中国社会科学院文化研究中心编印的《文化政策调研》上,但读者可能由于保密方面的原因无法看到这份刊物;需要这些材料的读者,请直接与该文化研究中心办公室联系索取。)来看,当前西方主要发达国家虽然都在关注文化研究和文化产业的研究与开发,但由于它们的历史文化传统不同,当前的经济、政治和社会发展水平各异,其社会文化管理体制和相应的文化政策侧重点也有所不同。综合看来,我们可以把当前西方主要发达国家的社会文化现状和文化政策特征分为以下四种基本类型: 第一种类型:美国 它是目前世界上最发达、已经全面市场化、市场化程度最高的资本主义国家。基于这样的社会文化发展水平,国家对文化发展的管理和协调机制以“无为而无不为”为特征,具体管理方式以各州政府为核心协调单位并且灵活多样;而其文化政策重点则是,一方面,就发展信息化高科技手段而言,通过颁布各种政策法规促成软件硬件的剥离、使硬件生产归于传统产业,进一步促进、保护和开发国内外文化资源(特别是开发国外文化资源),在使“文化资源

【内容提要】中世纪的日本,对唐代文物制度多所仿效,两者有相当多的相似之处。但是,以往唐史界对此似乎注意不够。本文依据日本史书,从政治制度和思想文化方面论述了中世纪的日本所受唐朝的重要影响,可供学界参考。 日本元正天皇养老四年(720)成书的汉文《日本书记》记载,推古天皇三十一年(623)七月,留学隋唐的学生福因,学问僧惠齐、惠光,药师惠日等回到日本,向天皇奏称:“大唐国者,法式备定,珍国也,常须达。”这些人又多次建议召回已经学成的留学生、学问僧,让他们在日本的各个领域发挥作用。以“大唐国为蓝本来建立…法式备定?的天皇制国家”。〔1〕 自舒明天皇二年(唐太宗贞观四年,630年),至宇多天皇宽平六年(唐昭宗乾宁元年,894年),日本向唐朝先后正式派遣唐史20余次,除3次“送唐客使”、1次“迎入唐使”和2次未能成行外,实际入唐14次。〔2〕这些遣唐使和随船的留学生、学问们,在唐朝如饥似渴地学习着。特别是留学生进入唐朝国子监系统学习唐文化,据送唐客使伊吉博德记载,”所朝诸蕃之中,倭最胜”〔3〕。大批留学生学成回国,无不将其所学引进到日本,从上层建筑到经济基础,差不多接收过去了,真可谓“全盘唐比”了。本文以在日本史上占重要地位的“大化改新”、奈良文化和平安文化为例,略加考察,以见其是如何“全盘唐化”的。 一、重要制度的影响 公元645年6月,日本中大兄皇子联合中臣镰足发动政变,迫皇极天皇退位,拥立孝德天皇即位。中大兄以太子身份摄政,中臣镰足为内大臣,“据宰臣之势,处官司之上”,“进退废置,计从事立”。〔4〕长期在华留学的高向玄理、学问僧僧旻这时被任命为国博士,充当最高国务顾问。学问僧灵云、惠云等亦因参预改新而被列为“十师”。大化二年(646)元旦,孝德天皇颁诏“改新”。首先是废除皇室和贵族的领地及部民,一律改归国有,变为公地、公民。与之相应的经济措施便是效法唐初实行的均田制,施行了“班田收授法”,每6年按人口班给口分田一次,6岁以上的男子授田2段〔5〕,女子为其2/3,私奴婢给良民的1/3,死后归公。受田人承担租税,一如唐朝的租庸调制:租为每段2束2把〔6〕,庸为每人每年10日,调为每户交布1丈2尺。到文武天皇大宝元年(701),又颁《田令》,规定“凡给口分田者,男二段”,“凡国郡界内,所部受田悉足者为宽乡,不足者为狭乡。”《田令》中还规定:“凡职分田,太政大臣卅卌町,左右大臣大卅町.大纳言廿町”,“凡内外诸司公厩田,交代以前种者,入前人”。又有:“正丁(21岁至60岁)每人每年服役十日,次丁减半”〔7〕。“调”则分两种,有“田调”、“户调”之分。由此《田令》可见,不仅“口分田”、“职分田”、“公厩田”、“宽乡”、“狭乡”、“正丁”、“次丁”,租庸调等等名称均与唐朝相同.而日具体条文也颇相近。 在政治体制方面,“大化改新”废除了世袭氏姓贵族的称号臣、连、国造、伴造等,制定新官制和冠位制,确立中央集权制度。大化四年,根据国博士高向玄理和僧旻制定的方案,设置了二官、八省、一台的中央官制和国、郡、县三级地方行政体系。其太政大臣、左大臣、右大臣.号称“三公”,与唐朝的太师、太傅、太保相当。左、右大臣之下有大纳言、少纳言、左辨官、右辨官。左辨官掌中务(管修史、天文)、式部(管官吏任免)、治部(管贵族婚娶、对外事务)、民部(管户籍、民政)四省。右辨官掌兵部(管用兵、治军)、刑部(管司法、刑罚)、大藏(管财政、利税)、宫内(管官田、官营手工业)四省。这与唐朝的尚

这是一部极好的片子,但是看了一连串的影评,多数是骂娘的,骂娘的都是没看懂,觉得导演糊弄观众了。也有少数影评是在捧,在分析的,但又捧的地方又不对,分析也全不在点上。索性自己写一篇,给自己理思路,也给大家理思路,并请诸位冷静等待斯科特的导演剪辑版。 1. 楔子 一直很好奇中国古典小说的写法。现代小说的写法是要注意结构的,如同砌墙造屋,严丝合缝,首尾相应,不多一条梁,不少一只角。但古典小说却如同一片荒原,四野茫茫。从最遥远处的一星墨点开始勾绘宏大的框架。 西游记的开头是“混沌未分天地乱,茫茫渺渺无人见。”封神榜从盘古开始说起,红楼梦的开头是女娲补天,多出了块石头,故名《石头记》。镜花缘从王母过生日说起;三国和水浒算是写实派,一个从周朝说起,一个从本朝说起 此类楔子几乎成了小说必备,一番长长的叙述,但与之后要开始的故事完全脱节,往往要到了结局时分,才知道楔子的作用。就好似佛所说的因缘,楔子的存在就是为了证因果,讲道理。旧时茶馆里的说书人,讲到结局时,惊堂木一拍,听众恍然大悟,原来中心思想在这里等着你呢! 但最初故事的产生并非为了宣扬枯燥的伦理道德,而是为了纯娱乐。在那个文字还没建立的远古,无书可读,没有电影,没有电视,没有非诚勿扰和原始好声音。夜晚野兽出没,整个部落的人只能点起火堆,围坐在一起,讲天花乱坠的故事,这是消遣,也是一种安全感。 在人类文明发展之后,依然很流行讲故事,只是讲故事这件事开始变得低俗。古人说“文以载道”,但在古人说这句话时,“文”并不包括小说。文是八股文,修身治国平天下。写小说是要被人看不起的(写黄色小说更是被人看不起,至今无人知晓写出《金瓶梅》的兰陵笑笑生的真实身份)所以,小说是不负责“载道”的,要写得跌宕起伏,吸人眼球才是正经事。 到了近一百年,五四运动,中国的小说越写越开始讲道理。于是,鲁迅就开始指责起那些只讲故事而不启民智的鸳鸯蝴蝶派来------这是题外话。 回过来说“载道”。想要“载道”又必须会讲故事,孔孟都是讲故事的好手,诸子百家在各地游说诸侯王,都是要先说段故事,然后才讲道理,于是王信服。《圣经》里全是故事,教人信仰主的奇迹,教人信仰末日审判,教人信仰信主得拯救。 故事载道,这是人类伦理的构成。 就此由言,西方伦理两个重要的来源,一个是希腊神话,一个是《圣经》。 古希腊是西方文明的源头。公元前323年,亚历山大大帝突然病逝,帝国崩坏,四分五裂,希腊逐渐势微,罗马崛起。希腊文化,多神崇拜却一路由罗马延续了下来。公元前27年,在彻底并吞了由希腊人统治的埃及后,屋大维建立了罗马帝国,那些希腊众神,只不过换了个罗马名字,继续供于庙堂中受人膜拜。

中西方礼仪文化有哪些差异 一、餐饮礼仪的差异 在餐饮氛围方面,中国人在吃饭的时候都喜欢热闹,很多人围在一起吃吃喝喝,说说笑笑,大家在一起营造一种热闹温暖的用餐氛围。除非是在很正式的宴会上,中国人在餐桌上并没有什么很特别 的礼仪。而西方人在用餐时,都喜欢幽雅、安静的环境,他们认为 在餐桌上的时候一定要注意自己的礼仪,不可以失去礼节,比如在 进餐时不能发出很难听的声音。 二、交际语言的差异 日常打招呼,中国人大多使用“吃了吗?”“上哪呢?”等等,这体现了人与人之间的一种亲切感。可对西方人来说,这种打招呼的 方式会令对方感到突然、尴尬,甚至不快,因为西方人会把这种问 话理解成为一种“盘问”,感到对方在询问他们的私生活。在西方,日常打招呼他们只说一声“Hello”或按时间来分,说声“早上 好!”“下午好!”“晚上好!”就可以了。而英国人见面会说:“今 天天气不错啊!” 称谓方面,在汉语里,一般只有彼此熟悉亲密的人之间才可以“直呼其名”。但在西方,“直呼其名”比在汉语里的范围要广得多。在西方,常用“先生”和“夫人”来称呼不知其名的陌生人, 对十几或二十几岁的女子可称呼“小姐”,结婚了的女性可称“女士”或“夫人”等。在家庭成员之间,不分长幼尊卑,一般可互称 姓名或昵称。在家里,可以直接叫爸爸、妈妈的名字。对所有的男 性长辈都可以称“叔叔”,对所有的女性长辈都可以称“阿姨”。 这在我们中国是不行的,必须要分清楚辈分、老幼等关系,否则就 会被认为不懂礼貌。 中西语言中有多种不同的告别语。如在和病人告别时,中国人常说“多喝点开水”、“多穿点衣服”、“早点休息”之类的话,表

示对病人的关怀。但西方人绝不会说“多喝水”之类的话,因为这 样说会被认为有指手画脚之嫌。比如他们会说“多保重”或“希望 你早日康复”等等。 三、服饰礼仪的差异 西方男士在正式社交场合通常穿保守式样的西装,内穿白衬衫,打领带。他们喜欢黑色,因此一般穿黑色的皮鞋。西方女士在正式 场合要穿礼服套装。另外女士外出有戴耳环的习俗。西方国家,尤 其是在美国,平时人们喜欢穿着休闲装,如T恤加牛仔服。 中西方礼仪文化的融合,在我们今日中国,更多的还是借鉴西方。但无论是借鉴西方的礼仪,或者是我们是自创一套自己的礼仪系统,这在形式上都不难。难的是我们也能有一个完整的价值体系,有对 自身文化的高度认同和深刻觉悟。我们借鉴西方礼仪,不仅仅是要 借鉴它的形式,更应当借鉴其内在灵魂,只有这样我们才能建立起 自己的自信和优越感,才能确立我们的感染力。民族的复兴不仅是 实力的复兴,更是一种文化的复兴。只有别人也认同我们的文化, 才能真正使我们的礼仪行于世界。 人无礼则不立,事无礼则不成,国无礼则不宁。一个礼仪缺乏的社会,往往是不成熟的社会。而一个礼仪标准不太统一甚至互相矛 盾的社会,往往是一个不和谐的社会。礼仪,是整个社会文明的基础,是社会文明最直接最全面的表现方式。创建和谐社会,必须先 从礼仪开始。中国今天面临前所未有的挑战,无论是物质,精神, 文化各个方面,都急迫的需要一套完整而合理的价值观进行统一。 而礼仪文化无疑是这种统一的“先行军”,只有认清中西礼仪文化 的差异,将二者合理有效的融合,方能建立适合中国当代社会的礼 仪文化体系,达到和谐社会的理想。

祝大家复习开心,考试取得好成绩! 陈玉蓉 《西方文学与文化》课程考试使用题库 使用时间:2013—2014学年第1学期 适用班级:12理工广电班 第一章古代文化与文学 1. 从公元前6世纪到公元前4世纪,希腊文学进入全盛时期,这个时期是 C A.英雄时期 B.荷马时期 C.古典时期 D.希腊化时期 2.贺拉斯是下列哪个时期的抒情诗人、讽刺诗人和文艺评论家B A.共和时期 B.黄金时期 C.白银时期 D.希腊化时期 3.荷马史诗的内容与发生在古代历史上的一次战争有关,这次战争是 B A.希波战争 B.特洛亚战争 C.伯洛奔尼撒战争 D.十字军战争 4.《俄狄浦斯王》中,当俄狄浦斯最终发现自己被命运捉弄成为“杀父娶母”的人之后,惩罚自己的方式是 A A.刺瞎双眼,自我流放 B.拔出宝剑,引颈自刎 C.砍去右手,离开宫廷 D.剃去须发,远走他乡 5.被后人尊为“悲剧之父”的诗人是 A A.埃斯库罗斯 B.索福克勒斯 C.欧里庇得斯 D.阿里斯托芬 6. “戏剧艺术的荷马”指的是 B A.埃斯库罗斯 B.索福克勒斯 C.欧里庇得斯 D.阿里斯托芬 7.美狄亚的性格特点是 A B C D A.聪明热情 B.敢作敢为 C.热烈追求平等 D.毒辣多变、带有原始特点的泼辣 E.温柔顺从 8.《伊利亚特》中半人半神的大英雄是 A A.阿基琉斯 B.赫克托耳 C.普罗米修斯 D.帕里斯 E.俄狄浦斯王 9.被亚里斯多德尊为悲剧典范的作品是 A A、《俄狄浦斯王》 B、《美狄亚》 C、《俄瑞斯忒亚》 D、《被缚的普罗米修斯》 10.被马克思称作是“哲学日历中最高尚的圣者和殉道者”的古希腊英雄是B A、阿基琉斯 B、普罗米修斯

考点7——隋唐时 期的文化 【学习目标】 4.继承传统文化。秦汉以来我国封建文化在许多领域都处于世界领先地位,到了魏晋南北朝时期,我国北方少数民族的发展和江南的开发又为我国科技文化及文学艺术的进一步发展奠定了基础,在此基础上隋唐文化出现了全面繁荣的

局面。 5.科举制度的推动。隋唐开创和完善的科举制度,有利于教育的发展和人才的培养,进而推动了文化的发展。 《大衍历》它表明了我国古代历法体系的成

三、隋唐文化发达的特点: ⑴全面繁荣:隋唐文化在科技、宗教和哲学、史学、教育、文学、艺术方面全面繁荣。 ⑵兼收并蓄:统治阶级开明、兼容的文化政策、创造了有利于文化的发展氛 围。内外交通发达、国内各族交往密切,在文化上互相交流、融合,为中华文化增强了刚劲、豪爽、热烈、活泼的多民族色彩。中国与亚洲、欧洲以至非洲都有频繁往来。文化上得以吸收外来优秀成分,比较突出表现在宗教和艺术方面。 ⑶世界领先:隋唐时期已有了雕版印刷和火药,僧一行开始用科学方法实测 地球子午线长度。《唐本草》、赵州桥等都处于世界领先地位。 ⑷影响深远:隋唐文化是中国封建社会文化的高峰,也是当时世界文化的高峰, 对中国文化的发展和世界文明史都产生了重要影响。 四、隋唐文化的地位 1、隋唐时期文化不仅全面,而且水平高超,在各个领域都取得了辉煌灿烂的成就。 2、隋唐文化的繁荣景象在中国封建社会历史中是一个顶点。 3、隋唐文化不仅对后来的封建文明产生了巨大影响,甚至在今天都留下了明显的痕迹。 4、当时东方文明远远领先于西方文明,隋唐文化对周边邻国产生了重大而深远的影响。 5、隋唐文化在全世界范围内代表了中国文明,形成了中国文化圈,至今还保

礼仪是一个民族在特定的历史条件和地理环境中发展和承袭下来的礼节文明规范,是一种文化形态的象征和体现。中西方文化在称谓与称呼、见面、宴客、女士优先等五个方面表现出不同的礼仪形态。不同民族的思维方式和价值观念差异是中西礼仪差异的文化根源。用和而不同”的态度来对待中西礼仪文化差异,承认和尊重差异,探寻礼仪文化的互通性,有助丁增强对文化差异的敏感性和对他文化的适应力,从而提高交际效率。____________________________________________________ [关键词]中西礼仪;文化差异;价值观念一、中宙礼仪文化差异 礼仪”是社会文明化的产物,是一种人为建构的用来在社会交往中规定人们言谈举止等行为的交际规范。只要人类存在交往和交际活动,人类就需要通过礼仪来表达他们彼此的情感和尊重。西班牙的伊丽莎白女王曾说过,礼节乃是 一封通行四方的推荐书”。中国自古以来号称礼仪之邦,热情好客,以礼待人是中华民族的传统美德,由此也形成了丰厚的礼仪文化,剔除其中不合时宜的封建糟粕,结合时代变化发展的实际,丰富发展其文明进步的内容,依然十分重要。尤其是在我国进入WTO之后,与英美为代表的西方国家交往日益频繁。如果不了解西方的礼仪风俗和传统习惯,就有可能会引起误会,导致交际无法进行。有些我们并不介意的言辞、举止,在外宾看来也许是失礼、冒犯或无礼,从而形成人际沟通与交往的障碍。为了保证对外交往和接待服务工作顺利进行,避免唐突和失礼,很有必要了解和熟悉各国礼仪习惯和特点。只有这样,才能真正做到尊重客人,体现出中国人民热情、好客的礼仪之邦的风范。礼仪带有明显的民 族特点,是一种文化形态的象征和体现,人们言辞中、抬手举足之间往往反映出不同的文化特性。文化不同,社会交际规范也千差万别。中西礼仪文化差异主要表现在称谓与称呼、宴客、中西禁忌习俗及女士优先礼仪等五个方面: 1、文化称谓与称呼礼仪的差异。英汉两种文化在这个问题上的差异是显而 易见的。在汉语文化中,称谓是分析性的,而在英语文化中,称谓是模糊笼统的。一个英语词cousin , aunt及un-cle可以对应八个不同的汉语称谓。在称呼问题上,汉文化一向认为小的、年轻的必须尊敬老的、年长的。我们常说老张、李老、老先生、老太太、老人家、张大嫂、李大妈等,都是表示尊敬的称呼。而在英语文化中,除正式场合称先生、太太、小姐之外,相识的人之间无论年龄大小,皆可直呼其名,并认为是一种关系亲密的表示,即使年龄悬殊的人之间也这样称呼,并没有唐突或不礼貌的感觉,这与中国的礼节习惯完全相反。中国孩子要是对父母、祖父母,学生对老师直呼其名,那一定会被认为是十分无礼。在西方,老”是虚弱、老朽、不中用的代名词,称别人为老”则是一种轻视无礼的表现。 2、见面礼仪的差异。中国人见面握手时身体微微前倾为礼,特别是与上 级或贵宾握手时,要恭敬地微欠上身表示尊敬,而西方国家认为这一动作显得过丁卑贱。中国人往往喜欢用双手相握或右手紧握,左手抓住或拍打对方的肩或背,甚至搂着别人的脖子表示态度热情和尊重对方,英语国家的人对此深感厌恶,认 为他过丁亲密,表现出明显的虚伪和不真。中国人见面经常问你吃了吗?去哪了?干什么去?”,西方人对此非常困惑,有时甚至愤怒,认为干涉了他们的私事。 3、宴客礼仪差异。中国人在餐桌上以劝洒劝菜为礼貌,劝客人多吃些多喝些,方显主人的热情好客,而西方人决不会勉强别人,客人往往随女主人动作。主人一般询问客人是否想喝点什么,客人应如实回答,客人如果谢绝,主人也不再勉强。中国人则会主动倒茶或拿饮料,且要不断加茶。西方人以喝完为礼貌,面对主人不断加茶。往往不知所措。殊不知中国人的习惯是不能让杯子空着,客人杯子空着说明主人没招呼好客人。