《河中石兽》教案

教材分析::

本文是清代才子纪晓岚的《阅微草堂笔记》中的一篇志怪小说。它记叙了三种寻找河中石兽的看法和方法,告诉人们:再深的理论,不经过实践的证明,就不是真理;只有经得起实践检验的理论才是正确的。对待任何事物都不可“知其然而不知其所以然”,更不可主观臆断。

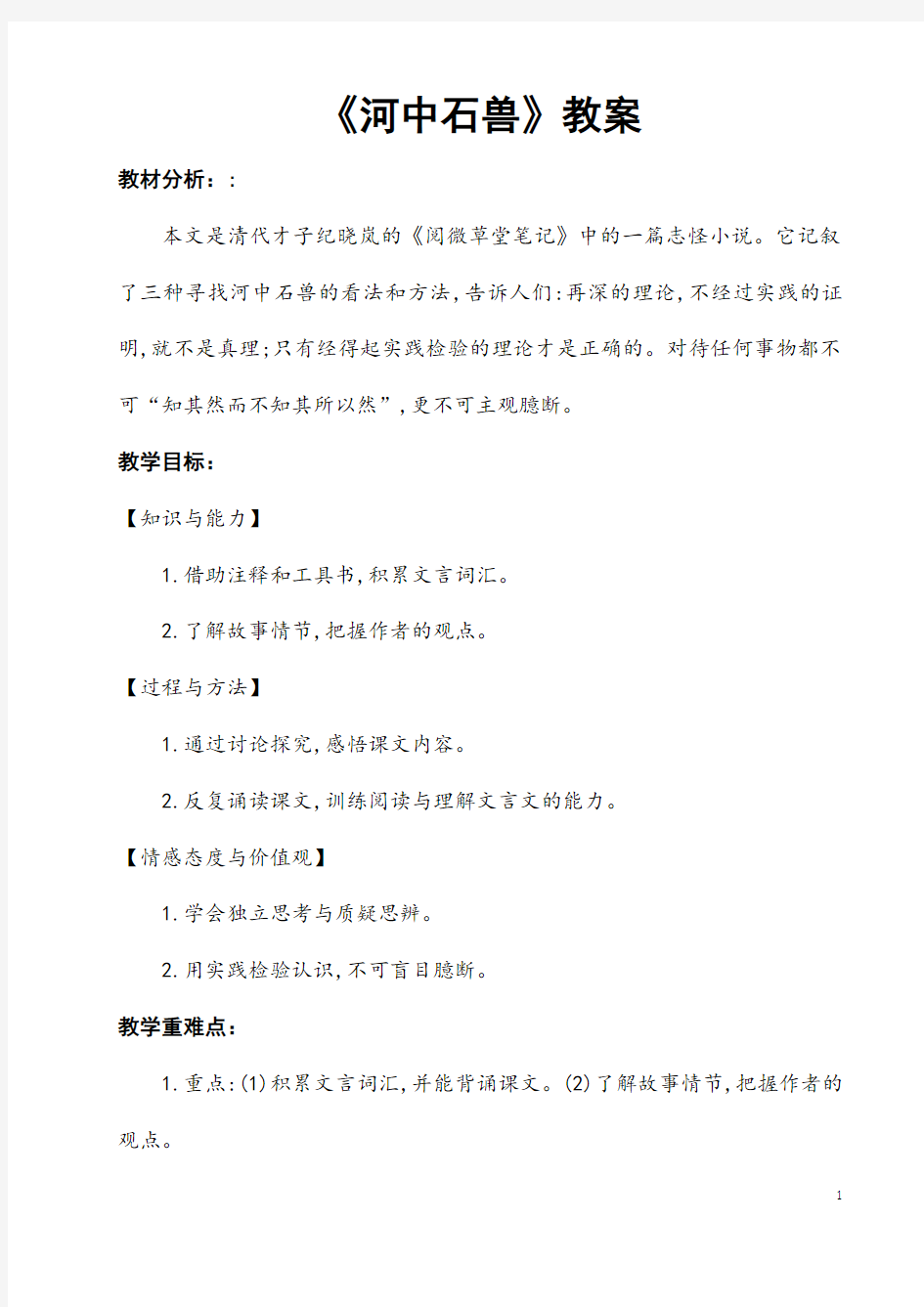

教学目标:

【知识与能力】

1.借助注释和工具书,积累文言词汇。

2.了解故事情节,把握作者的观点。

【过程与方法】

1.通过讨论探究,感悟课文内容。

2.反复诵读课文,训练阅读与理解文言文的能力。

【情感态度与价值观】

1.学会独立思考与质疑思辨。

2.用实践检验认识,不可盲目臆断。

教学重难点:

1.重点:(1)积累文言词汇,并能背诵课文。(2)了解故事情节,把握作者的观点。

2.难点:(1)培养独立思考的习惯,训练质疑思辨的能力。(2)理解“实践出真知”的道理。

教学过程:

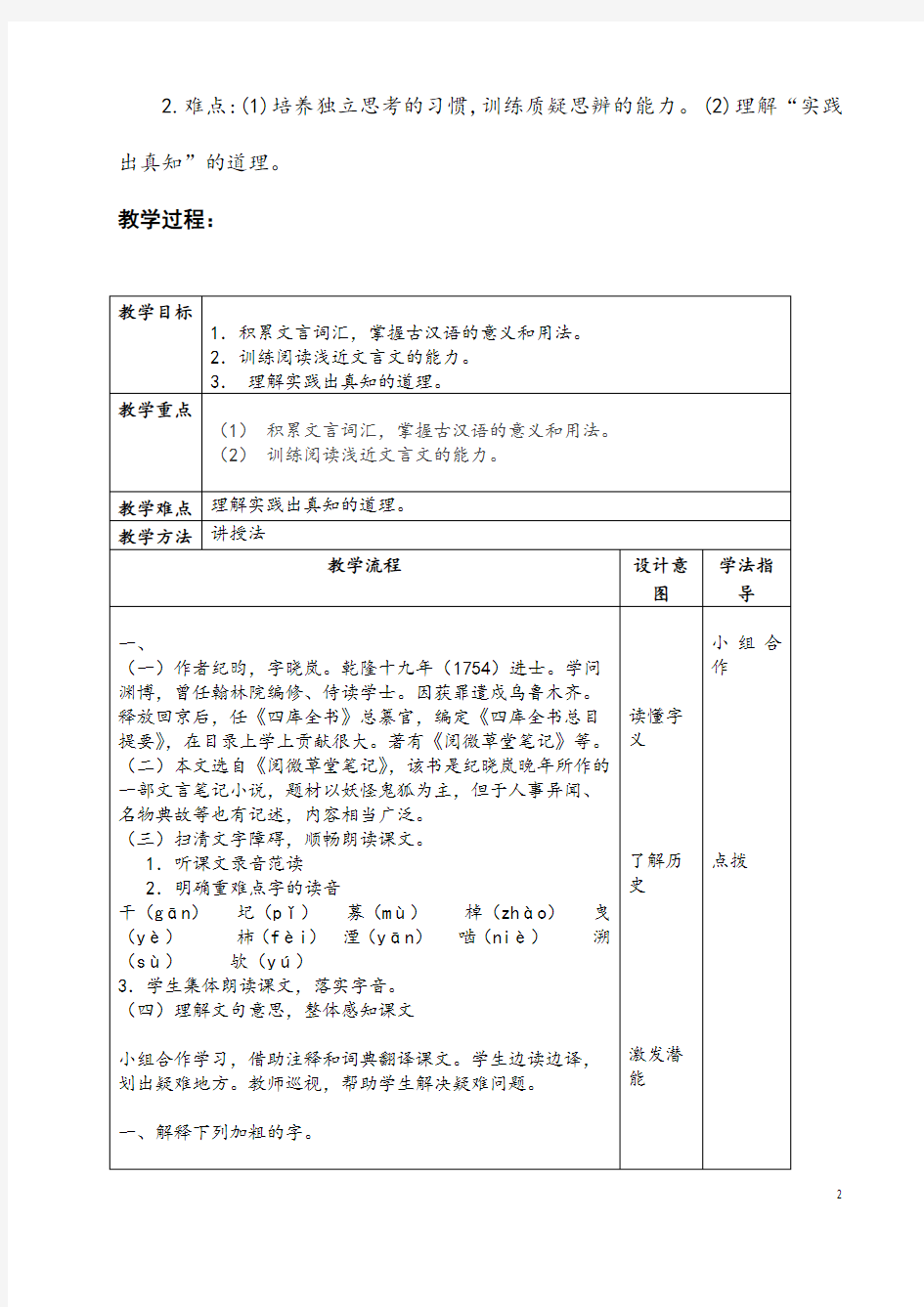

1.古今异义

① 二石兽(并)沉焉(古义:一起今义:并列)

② (阅)十余岁(古义:经历今义:阅读)

③ (是)非木柿(古义:代词,这今义:判断词,是)

④ (盖)石性坚重(古义:发语词今义:有遮蔽作用的器物)

⑤ (但)知其一(古义:仅仅,只今义:表转折但是,却)

⑥ 尔辈不能究(物理)(古义:客观事物的道理、规律今义:一门学科)

2.一词多义

一老诃兵闻之(讲学者的观点)

其反激之力(助词,的)

如是再啮(像)

如其言(按照)

岂能为暴涨携之去(被)

必于石下迎水外啮沙为坎穴(成为)

众服为确论(认为)

3.词性活用

① 棹数小舟(名词用作动词,划船)

② 岂能为暴涨携之去(动词用作名词,洪水)

4.通假字

曳铁钯(“钯”通“耙”,平整土地用的农具)

二、特殊句式翻译

1.反问句--岂能为暴涨携之去?

(怎么能被洪水携带走呢?)

2.疑问句--可据理臆断欤?

(难道可以根据自己所知道的道理就主观判断吗?)

二、合作探究

1.本文讲了一件什么事?

明确:说的是一个庙门口的石兽,倒塌到河里,十几年后,人们找石兽的事。

2.故事中主要说出了几位主要人物?他们各自寻找河中石兽的道理和方法是怎么样的?分析一些他们这样认识的原因。明确:三位,他们分别是寺僧、讲学家与老河兵。

⑴寺僧以为石兽被水冲到下游去了,理由,水有冲击力,将随水流而下。

⑵讲学家认为石兽在下沉处深埋,因为石头坚硬沉重,沙子松散,石头埋没有在沙里一定会渐渐地沉下去,越来越深,只能就地挖下去找。

⑶老河兵认为石兽已逆流而上,因为石头坚硬沉重,沙子松散,水不能溃走石头,水的反冲力一定会在石头下面迎水的地方,冲沙成为洞穴,渐渐地越冲越深,石头就会倒在这个洞穴中。像这样再冲,石头再转,一直转不停止,石头就反而逆流而上。

3.谁的方法是正确的?为什么?

明确:老河兵的方法是正确的。寺僧按照水冲物的常理,只考虑了流水,没有考虑石兽、泥沙的关系;讲学家考虑了石兽和泥沙的关系,忽略了流水的作用;而老河兵有实践经验,

【板书设计】

课后反思

本课教学,注重让学生掌握、积累文言字词,以朗读为主,培养语感。对于课文,以现阶段学生掌握的科学知识,理解起来会有一些困难,所以要求学生在课下勇于探索,培养独立思考的习惯,以训练质疑思辨的能力。