美国工业污染源一次颗粒物排放清单的建立方法

摘要:本文从美国工业污染源一次颗粒物排放清单的建立制度和数据计算两方面介绍了美国工业污染源一次颗粒物排放清单的建立方法。第一部分内容包括排放清单的报告要求和编制程序;第二部分内容包括数据计算、排放因子计算和不确定性分析。

关键词:工业污染源;一次颗粒物;排放清单;建立方法

Establish method of America industrial pollution sources primary particulate emission inventory

Abstract: This paper introduces establish regulations and data calculation methods about the establish method of America industrial pollution sources primary particulate emission inventory. The first part includes the inventory reporting requirements and inventory reporting progresses; the second part includes data calculation, emission factorscalculation and uncertainty analysis. Keywords: industrial pollution sources;primary PM; emission inventory;establishmethod

1引言

美国环境统计排放量数据中,最主要的是美国国家污染物排放清单数据库,该数据库包含大气污染物排放量数据。排放清单的建立可以作为国家和地区环境建模的主要输入数据;为政策制定和绩效评估提供基础数据;有利于环境趋势跟踪;满足公共信息发布的要求。针对不同的污染物和污染源,美国环保署都制定了相应的排放清单技术指导和报告要求。工业污染源一次颗粒物的排放具有成分可测,排放量稳定,控制相对简单的特点。美国在工业污染源一次颗粒物排放清单的建立上已经发展出了一套完整的体系并建立相应的排放清单,为污染现状分析,污染控制,模型研究,策略制定,治理效果的评估和信息发布提供很好的数据基础。美国在排放清单建立过程中工作方法的规范,调查方式的灵活,计算方式的严谨,信息技术的充分利用都是我国在建立和完善排放清单建立体系时值得借鉴的地方。

2美国工业污染源一次颗粒物排放清单的建立制度

2.1背景

为了评价各州落实《大气污染排放标准》的情况,保持大气的清洁。美国环保署要求各州提交大气污染物的排放清单。1979年,美国把排放清单报告要求写入《联邦法典》(40 CFR part 51, subpart Q),并于1987年修订。1999年修订的《清洁空气法案》(Clean Air Act(CAA))中规定了新一周期大气污染物排放清单的报告要求,但该要求并没有被写进联邦法典,只是作为特别规定来执行。为了统一原有排放清单数据报告的要求,提高报告效率,增加排放清单数据收集和报告的灵活性。美国环保署发起了一项名为“最终规定”的行动,于2002年6月,颁布了《统一排放量上报规则》(Consolidated Emissions Reporting Rule (CERR)),该法规还被写入《联邦法典》。法规中除了巩固和简化原有排放清单的报告要求外,还新加入了PM2.5和区域性雾霾的排放清单报告要求以及适用于整个州的面源和移动源的排放清单报告要求。《统一排放量上报规则》确保了国家和地方环保部门每年上报相关数据行为,该规则规定国家和地方大气部门采用统一电子格式将数据上报至EPA。同时,对各种数据源数据上报格式、具体数据库来源、上报时限也有专门规定。

2.2《统一排放量上报规则》中关于工业污染源一次颗粒物排放清单的报告要求

《统一排放量上报规则》中明确给出了工业污染源和一次颗粒物的定义。工业污染源包括两种类型:类型A(大的点源,如一些大型的工厂和排放企业)和类型B(所有的点源,包括类型A和其他的小点源)。一次颗粒物指的是直接排入大气中的颗粒物,分为可过滤的颗粒物和可压缩的颗粒物。排放清单报告提交的周期有一年和三年之分,对不同的污染源类型有不同的要求。对于类型A的污染源,各州需要每年收集一次数据。对于类型B有两种方式,一是每年收集三分之一地区的数据,第二年收集另一三分之一地区的数据,三年循环,得到整个州的数据。二是三年一起收集整个州的数据。收集过程需采用统一的排放因子计算。各州需提交每年的和每三年的关于PM2.5、PM10和区域性雾霾的数据报告。年度报告需在统计年的17个月之内提交,比如2001年的排放清单需在2003年7月前提交。三年的排放清单需在统计的最后一年的17个月内提交,比如2001年至2003年的排放清单需在2004年7月前提交。各州和各地区的大气污染控制机构都要遵从这项规定。各州直接向美国环保署提交排放清单的电子版,电子版的要求可在美国环保署的网站下载。如果有没有按时提交清单的情况,美国环保署将按自己原始的清单数据来进行评估。但美国环保署对排放清单进行了

全面的推广,提供广泛的技术支持,这种情况发生的概率很小。下表列出是报告内容的一些具体要求。

表1点源一次颗粒污染物最小报告限值(tpy1)

注:1、tpy=tons per year of actual emissions,实际排放量,吨每年。

2、类型A是类型B的子集,也是排放量最大的一个子集。

3、对于受到污染的地区的特别规定。

表2 点源污染源排放清单需提交的数据元素

注:1、“▲”表示必须提交的数据元素,“△”表示可选择提交的数据元素。

2.3美国国家排放清单的编制程序

2.3.1数据收集

数据收集一部分通过企业统计调查获得,企业数据收集方法包括调查问卷、企业视察、排污许可和日常监督文件的利用,另外还可以从其他企业相关数据中进行推导而得。其中重点源中电力企业数据来自于EPA排放追踪系统/连续排放监测数据库(EIS/CEM),以及能源部门煤炭使用数据,大部分数据由国家和地方环保部门提供。

2.3.2 清单数据的处理和审核程序

(1)地方环保部门对上报数据的审核

地方环保局在数据上报至EPA之前对数据进行一系列的数据控制审核和纠错。主要审核方法是采取基础格式和内容审核软件(the Basic Format and Content Checker)。地方环保局把数据上传至中央数据交换网络(CDX)后,一个数据有效审核软件就会对该数据进行结构以及相关规定属性的自动查询,如果此软件发现错误,该错误信息就会自动反馈至地方环保局并说明数据不能被接受的原因。

(2)EPA对上报数据的审核和上报

EPA把上报数据从CDX网络上下载后,进行初步审核,之后把数据和相关审核信息发送给特定污染物排放合作小组,而EPA不对数据作任何修改。特定污染物排放合作小组的工作主要包括:同地方环保局确认错误信息,同时要求地方环保局重新上传正确数据,如果在规定期限内没有收到正确数据,就会将上年数据代替错误数据使用;统一数据格式;查找和删去重复记录,删除记录需要备份;确认和分析整理完整的参考指标数据;按照污染物类别、行业以及地区将排放量分别汇总,并与上年数据进行对比,变化率超过10%的地区和行业排放数据需要进行确认;分别在区县、市以及省范围内生成污染物排放量前十位的企业和行业,并与去年数据进行对比;按照污染物和行业,生成区县级的、基于人口和面积的污染物排放浓度列表和制图;对数据进行最后审核,保证上报文件中错误都得到了修正。EPA在收到特定污染排放合作小组审校意见后,会在数据发布之前再一次对数据进行审核,一是对那些大排放量数据的确认,二是通常采取比较方法和统计方法对“异常值”进行辨别和确认。2.3.3排放清单的发布

EPA每三年发布一次国家排放清单(NEI)数据。数据库通过多种方式进行发布,其中各种相关网站是其主要渠道,如NEI的FTP网站。目前,NEI中包含了1985-2002年城市层面大气污染物排放数据;1996年和1999年企业层面大气污染物排放数据;1999年的危险大气污染物排放数据,其中2002年NEI最终版数据于2005年12月31日之前发布。

3美国工业污染源一次颗粒物排放清单数据计算方法

一次颗粒物分为可过滤颗粒物PM-FIL(直接排入大气可被过滤装置截留的颗粒)和可压缩颗粒物PM-CON(在烟囱条件下为气相,在排出烟囱的瞬间反应或凝结为固体颗粒)。按粒径大小可分为PM10-PRI(颗粒直径小于等于10微米)和PM2.5-PRI(颗粒直径小于等于

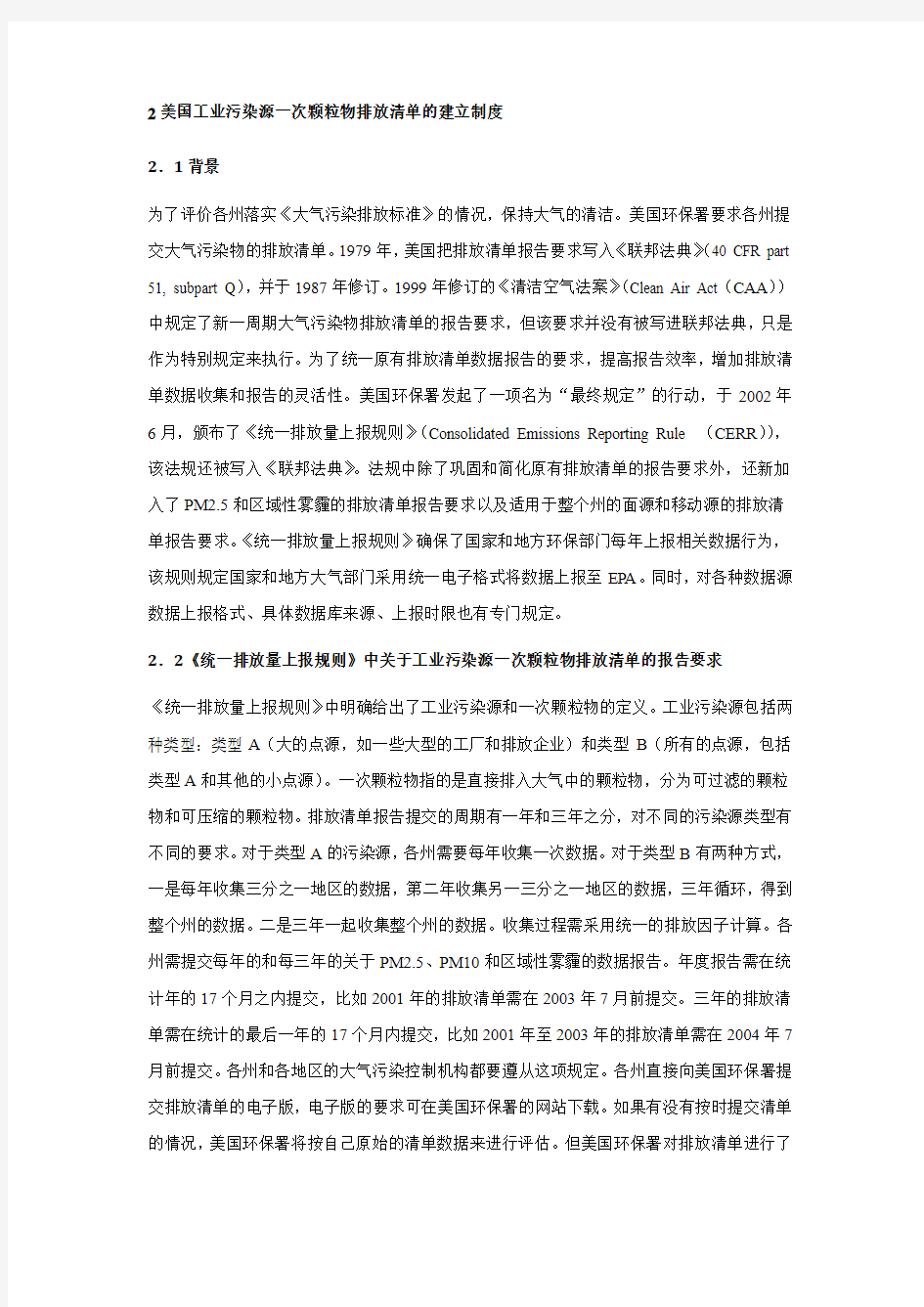

2.5微米)。PM-CON大多数是PM2.5-PRI。数据来源可分为可控过程和不可控过程。美国工业污染源一次颗粒物排放清单的数据计算是基于污染源分类编码SCC(Source classification code)系统中的污染源分类进行排放数据的分类。下图展示了NEI PM2.5-PRI和PM10-PRI 的一般计算流程。

图1 NEI PM2.5-PRI和PM10-PRI计算流程图(Randy, 2002)

整个计算过程可分为六个步骤:

计算前排放数据质量保证(QA)的规定;

对输入PM计算器的一次颗粒物排放数据进行准备处理;

应用一次颗粒物的排放因子计算出转换因子;

PM计算;

推导计算一次颗粒物排放数据的运算公式;

检查结果,对数据进行评价,更新NEI数据和信息。

3.1计算前排放数据质量保证(QA)的规定

(1)地方(州/地区/部落(S/L/T))提交的排放清单数据可用下列关系进行校正:

如果PM2.5-FIL﹥PM10-FIL,并且PM10-FIL≠0,有PM2.5-FIL=PM10-FIL;

如果PM2.5-PRI﹥PM10-PRI,并且PM10-PRI≠0,有PM2.5-PRI=PM10-PRI。

(2)地方提交的排放清单数据中的控制设备编码需与NEI的输入版式(NIF)编码对应,或换为综合控制编码099。如果在美国环保署的主要SCC中不包括地方提交的排放清单数据中所用的SCC,这些点源SCC需换成79900101。

3.2对输入PM计算器的一次颗粒物排放数据进行准备处理

这部分主要将不可控过程的排放量采用倒推法转换为可控过程的排放量,为排放清单数据输入PM计算器做准备。EPA规定在做PM计算时,需采用SCC和控制设备编码系统里规定的控制效率的默认值。使用同一的默认值可以保证地方提交的清单数据和计算所得的

PM10-FIL排放量是等效的。这也为PM2.5-FIL排放量和PM-CON排放量的计算提供了统一的基础值。如果一些地方用自己的控制效率进行倒推运算,得到的结果与PM计算器计算出的结果有误差。误差产生原因:(1)PM计算器采用的控制效率是AP-42(空气污染物排放系数汇编(Compilation of Air Pollutant Emission Factors))中规定的各SCC和控制设备编码所对应的默认控制效率,如果地方采用的控制效率与PM计算器采用的控制效率并不匹配,

(2)就会有一些地方计算出的PM2.5-FIL排放量高于PM计算器计算出的PM10-FIL排放量。

一些地方的清单数据中提供控制设备编码却没有提供控制设备的控制效率,或是排放量很小时,效率为100%。(3)一些地方提交的控制设备编号在PM计算器中没有区分颗粒粒径,这时需要以粒径小的颗粒的粒径为基础来进行计算。相关数据要求可在《标准污染物国家排放清单》中查到。

3.3应用一次颗粒物的排放因子计算出转换因子

为了将排放数据输入PM计算器,需要将地方提交的排放数据转换为可输入PM计算器的数据。即PM-PRI排放量转换为PM-FIL排放量,PM10-PRI排放量转换为PM10-FIL排放量,这时就需要推导出特别的SCC转换因子。这个推导方法也可以用于推导PM-CON排放量转换为PM10-FIL排放量的转换因子。

(1)计算转换因子的一般公式如下:

PM-PRI S/L/T→PM-FIL:

PM-PRI S/L/T×(PM-FIL AP-42 or FIRE/PM-PRI AP-42 or FIRE)=PM-FIL S/L/T①

转换因子是(PM-FIL AP-42 or FIRE/PM-PRI AP-42 or FIRE)

PM10-PRI S/L/T→PM10-FIL:

PM10-PRI S/L/T×(PM10-FIL AP-42 or FIRE/PM10-PRI AP-42 or FIRE)=PM10-FIL S/L/T②

转换因子是(PM10-FIL AP-42 or FIRE/PM10-PRI AP-42 or FIRE)

PM10-FIL S/L/T→PM-COM:

PM10-FIL S/L/T×(PM-COM AP-42 or FIRE/PM10-FIL AP-42 or FIRE)=PM-CON S/L/T③

转换因子是(PM-COM AP-42 or FIRE/PM10-FIL AP-42 or FIRE)

有了转换因子和PM计算器,可以将地方提供的每一个SCC和控制设备编号所对应的排放清单数据计算出来。不可控排放过程的转换因子可在《标准污染物国家排放清单》中查到。(2)工业污染源一次颗粒物转换因子的推导:

AP-42中与工业过程相关的排放因子可以在附录B.1、附录B.2和AP-42的独立部分中查找到。

①在进行转换因子计算前做如下假设:

a)颗粒物粒径小于等于1微米的为PM-CON,其排放量是粒径小于等于1微米的颗粒的积累量。

b)颗粒物粒径小于等于10微米的为PM10-PRI,其排放量是粒径小于等于10微米的颗粒的积累量。

c)PM10-PRI的质量分数为100%。

d)PM-FIL=PM-PRI-PM-CON。(质量分数)

e)PM10-FIL=PM10-PRI-PM-CON。(质量分数)

②用平均数法推导AP-42和FIRE中没有的排放因子数据:

有些SCC规定的污染源在AP-42和FIRE(Factor Information REtrieval (FIRE) data system)上并没有相应的排放因子数据,因此需要用平均法推导出这些缺失的排放因子。

SCC编号一共有8位数字组成,从左往右表示类别,数字位数越少表示分类越大,多位数编号对应的污染源是少位数编号污染源的子集,8位数的编号表示了具体的生产污染源,如SCC 30101202,代表制造氢氟酸的过程。平均法是用多位数编号对应的污染源的排放因子的平均数求少位数编号污染源的排放因子,具体计算方法见下面的例子。

表3平均法求排放因子

SCC 30101的数据为前四位数据的平均值。

③所有的SCC都有相应的排放因子数据之后,用下列公式求转换因子:

PM-PRI →PM-FIL的转换因子是:

(PM-FIL AP-42 / PM-PRI AP-42 )=(100%-(积累量%≦1μm))/100% ④

PM10-PRI →PM10-FIL的转换因子是:

(PM10-FIL AP-42 / PM10-PRI AP-42 )=((积累量%≦10μm)-(积累量%≦1μm))/(积累量%≦10μm)⑤

PM10-FIL →PM-CON的转换因子是:

(PM10-CON AP-42/PM10-FIL AP-42 )= (积累量%≦10μm)/((积累量%≦10μm)-(积累量%≦1μm))⑥

如SCC 30101202,制造氢氟酸的过程的转换因子的计算:

积累量%≦10μm=51%,积累量%≦1μm=4%

(PM-FIL AP-42 / PM-PRI AP-42 )=(100%-4%)/100%=0.96

(PM10-FIL AP-42 / PM10-PRI AP-42 )= (51%-4%)/4%=0.92

(PM10-CON AP-42/PM10-FIL AP-42 )=4%/(51%-4%)=0.085

3.4PM计算

NEI中包含了无数条一次颗粒物的排放数据的记录,为了提高计算效率,美国环保署采用PM计算器和大型Oracle数据库联合运作的方式来处理数据。Oracle从NEI的基础数据里读出每个SCC记录下的排放数据和转换因子,然后输入到PM计算器中计算,计算结果输出至Oracle中储存并生成相应的清单数据。在《标准污染物国家排放清单》中可以查到和数据库有关的信息。

3.5推导计算一次颗粒物清单数据的运算公式;

一次颗粒物清单数据根据SCC分类。根据各地方提交的数据类型的不同,一次颗粒物清单数据的数据类型组合可分为14类,下表说明了各组数据要计算其他类型数据的运算公式。表4 一次颗粒物的计算公式

对于各组数据,有PM2.5-PRI= PM2.5-FIL+PM-CON(质量分数)PM10-PRI =PM10-FIL +PM-CON(质量分数)

例如,地方提交的清单数据只有PM-PRI排放量和PM2.5-PRI排放量,用组一公式计算出PM2.5-FIL排放量、PM10-FIL排放量、PM-CON排放量。

对于一个给定的SCC过程,

pm25fil = pm25pri * pm10pri_to_pm10fil①

“pm10pri_to_pm10fil”为PM10-PRI排放量转换为PM10-FIL排放量的转换因子

pm10fil = pm25fil * (pmcalc_pm10fil_uncontrolled / pmcalc_pm25fil_uncontrolled)②

“pmcalc_pm10fil_uncontrolledPM”“pmcalc_pm25fil_uncontrolled”为PM计算器的输出结果

pmcon = pm25pri - pm25fil③

3.6检查结果,对数据进行评价,更新NEI数据和信息。

计算完成后,将数据与原数据对比找出问题,解决问题。

(1)如果求出的PM2.5排放量为负值,即使会影响其他类型的颗粒物排放量的计算,也要将此PM2.5排放量的值设为0。

(2)PM10-FIL排放量转换为PM-CON排放量的转换因子是根据不可控过程排放因子或颗粒尺寸数据求得。但如果PM10-FIL的计算因子是通过可控过程的可控效率倒推求得,那么后面求得的PM-CON、PM10-PRI、PM2.5-PRI排放量的计算结果将偏高。因此,虽然有些排放源是可控的,EPA还是规定了一个PM10-FIL排放量的转换因子。

(3)EPA为排放清单数据的来源规定了不同的标志,如来源是州数据,标志是“S”,来源是颗粒物排放清单扩大计划的计算数据,标志是“AUG-C”。不同来源的数据记录在不同的表格,除了排放数据,各表格还包含相应的污染物编号,控制效率,控制设备编号等内容。这样做是为了区分不同的排放数据,在报告控制效率和控制设备编号的时候,就可以在增强排放计算分析的基础上进行。控制设备记录不加入PM-CON的排放数据。

3.7不确定性分析

(1)最大的不确定性因素是排放因子数据的缺乏和过时,AP-42中关于一次颗粒物的排放因子来源于烟囱测试,数据过时且有缺陷;SCCs系统中的排放因子数据比较好但数据不完整,太多缺漏。

(2)如果地方没有上交任何一种颗粒物的排放数据,就无法求得其他类型颗粒物的排放数据,这个地方的颗粒物的排放数据就会缺失。

(3)用PM计算器计算PM10-FIL排放量和PM2.5-FIL排放量时,用到AP-42或是FIRE 上的数据,这并没有把污染源具体操作过称、操作结构和控制设备对排放因子活性的影响考虑进去。

(4)PM计算器中有一些SCC和控制设备编号对应的颗粒粒径数据缺失,计算时按最小粒径计算。

(5)地方提交的排放清单数据的不确定性。地方提交的数据没有说明一次颗粒物类型,NEI 就假设为可过滤颗粒物。没说明控制设备编号,NEI就难以确定输入PM计算器的控制设备编号,输入不匹配的编号会增加计算误差。如果地方提交的排放清单数据是PM2.5﹥PM10,NEI会假设PM2.5=PM10,经过一系列校正之后,要确保PM2.5≦PM10。

参考文献:

Randy Strait, Donna McKenzie, Roy Huntley.2002. PM Augmentation Procedures for the 1999 Point and Area Source NEI [J]. US EPA

US EPAEmissions Monitoring and Analysis DivisionEmission Inventory Group. 2006. NEI Quality Assurance and Data Augmentation for Point Sources [S]. US EPA

Air Quality Assessment DivisionEmissions Inventory and Analysis Group. 2012. 2008National Emissions Inventory, version 2Technical Support Document[S]. US EPA

Environmental Protection Agency. 2002. Consolidated EmissionsReporting[S]. US EPA Emissions InventoryGroup. 2005. Emissions Inventory Guidance for Implementation ofOzone and ParticulateMatter National Ambient Air QualityStandards (NAAQS) and Regional Haze Regulations[S]. US EPA

王鑫,傅德黔,李锁强. 2007.美国国家污染物排放清单[J]. 中国统计. 2007(02)

大气固定污染源氟化物的测定离子选择电极法 HJ/T67-2001方法确认 1.目的 通过离子选择电极法测定吸收液中氟离子的浓度,分析方法检出限、回收率及精密度,判断本实验室的检测方法是否合格 2.适用范围 本标准适用于大气固定污染源有组织排放中氟化物的测定。不能测定碳氟化物,如氟利昂。 3. 职责 3.1 检测人员负责按操作规程操作,确保测量过程正常进行,消除各种可能影响试验 结果的意外因素,掌握检出限、方法回收率与精密度的计算方法。 3.2 复核人员负责检查原始记录、检出限、方法回收率及精密度的计算方法。 3.3技术负责人负责审核检测结果及检出限、方法回收率、精密度分析结果 4.分析方法 4.1 测量方法简述 4.1.2 样品的采集和保存 污染源中尘氟和气态氟共存时,采样烟尘采样方法进行等速采样,在采样管的出口串联三个装有75ml吸收液的大型冲击式吸收瓶,分别捕集尘氟和气态氟。 若污染源中只存在气态氟时,可采用烟气采样方法,在采集管出口串联两个装有50ml吸收液的多孔玻板吸收瓶,以0.5~2.0L/min的流速采集5~20min。 采样管与吸收瓶之间的连接管,选用聚四氟乙烯管,并应尽量短。 注:连接管液可使用聚乙烯塑料管和橡胶管。 采样点数目,采样点位设置及操作步骤,按GB/T 16157-1996《固定污染源排气中颗粒物的测定和气态污染物采样方法》有关规定进行。采样频次和时间,按GB 16297-1996 《大气污染物综合排放标准》有关规定进行。 采样结束后,将滤筒取出,编号后放入干燥洁净的器皿中,并按照采样要求,做好记录。吸收瓶中的样品全部转移至聚乙烯瓶中,并用少量水洗涤三次吸收瓶,洗涤液并入聚乙烯瓶中。编号做好记录。采样管与连接管先用50ml吸收液洗涤,再用400ml 水冲洗,全部并入聚乙烯瓶中,编号做好记录。样品常温下可保存一周。 4.1.3 分析步骤 取6个50ml聚乙烯烧杯,按表1配制标准系列,也可根据实际样品浓度配制,

《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008) 1 适用范围 本标准规定了电镀企业和拥有电镀设施企业的电镀水污染物和大气污染物的排放限值等内容。 本标准适用于现有电镀企业的水污染物排放管理、大气污染物排放管理。 本标准适用于对电镀设施建设项目的环境影响评价、环境保护设施设计、竣工环境保护验收及其投产后的水、大气污染物排放管理。 本标准也适用于阳极氧化表面处理工艺设施。 本标准适用于法律允许的污染物排放行为;新设立污染源的选址和特殊保护区域内现有污染源的管理,按照《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国海洋环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国放射性污染防治法》和《中国人民共和国环境影响评价法》等法律、法规、规章的相关规定执行。 本标准规定的水污染物排放浓度限值适用于企业向环境水体的排放行为。 企业向设臵污水处理厂的城镇排水系统排放废水时,有毒污染物总铬、六价铬、总镍、总镉、总银、总铅、总汞在

本标准规定的监控位臵执行相应的排放限值;其他污染物的排放控制要求由企业与城镇污水处理厂根据其污水处理能力商定或执行相关标准,并报当地环境保护主管部门备案;城镇污水处理厂应保证排放污染物达到相应排放标准要求。 建设项目拟向设臵污水处理厂的城镇排放水系统排放废水时,由建设单位和城镇污水处理厂按前款的规定执行。 2 规范性引用文件 本标准内容引用了下列文件中的条款。 GB/T6920-1986 水质 pH值的测定玻璃电极法 GB/T7466-1987 水质总铬的测定高锰酸钾氧化-二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T7467-1987 水质六价铬的测定二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T7468-1987 水质汞的测定冷原子吸收分光光度法 GB/T7469-1987 水质汞的测定双硫腙分光光度法 GB/T7470-1987 水质铅的测定双硫腙分光光度法 GB/T7471-1987 水质镉的测定双硫腙分光光度法 GB/T7472-1987 水质锌的测定双硫腙分光光度法 GB/T7473-1987 水质铜的测定 2,9-二甲基-1,10菲罗啉分光光度法 GB/T7474-1987 水质铜的测定二乙基二硫氨基甲酸

DB32/939-2006化学工业主要水污染物排放标准 江苏省环境保护厅江苏省质量技术监督局 2006-05-26发布2006-07-26实施 前言 1 范围 2 规范性引用文件 3 术语和定义2 4 要求 5 监测 6标准实施监督6 附录A(规范性附录). 前言 本标准为全文强制。 为贯彻《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国海洋环境保护法》、《江苏省长江水污染防治条例》、《江苏生态省建设纲要》,加强江苏省水污染防治,严格控制化学工业企业的主要水污染物排放,特制定本标准。 本标准按照污水排放去向及《江苏省地表水(环境)功能区划》(苏政复[2003]29号)要求,规定了25种水污染物最高允许排放浓度。 本标准主要参考了GB8978—1996《污水综合排放标准》、GB13458—2001《合成氨工业水污染物排放标准》、GB15580—1995《磷肥工业水污染物排放标准》、GB15581—1995《烧碱、聚氯乙烯工业水污染物排放标准》。 本标准附录A为规范性附录。 本标准由江苏省环境保护厅提出。 本标准由江苏省环境科学研究院、南京大学环境学院、江苏省环境监测中心负责起草。 本标准由江苏省环境保护厅负责解释。 化学工业主要水污染物排放标准 1 范围 本标准适用于化学工业现有单位水污染物的排放管理,以及建设项目的环境影响评价、建设项目环境保护设施设计、竣工验收及其投产后的排放管理。 本标准规定了江苏省化学工业企业重点控制的25种水污染物排放的最高浓度限值,本标准中未作规定的内容和要求,仍执行国家相应标准。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而构成本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB 3097—1997 海水水质标准

实 习 报 告 班级:环工1201 姓名:苏静 学号:121802105

区域大气污染源清单 一、调查意义及目的 1、调查意义 近年来,我国大气环境质量恶化,特别是城市大气环境质量的好坏,已经引起社会的广泛关注,传统的以二氧化硫(SO2)、氮氧化物(NO x)、可吸入颗粒物(PM10)为代表的煤烟型污染正在向以臭氧(O3)和大气细粒子(PM2.5)为代表的二次污染过渡,严重威胁人民群众的身体健康和生态安全,已经成为影响民生的关键问题,同时也是我国社会经济和谐发展的关键限制因素。 改善大气环境质量是我国大气污染防治工作的一项主要的内容,要做好大气污染防治,首先要对污染物的来源和其化学特性进行调查和分析,一套完善准确的、满足新形势下协同控制要求的、区域高分辨率多污染物排放信息是研究区域空气污染形成机理、制定与落实污染控制对策的重要基础及依据。而排放源清单是对某一地区一种或几种污染物排放源的排放量进行估算,一套完整的大气污染物排放清单应当覆盖化石燃料固定燃烧、工艺过程、移动源、溶剂使用、开放扬尘、生物质燃烧和农业等排放源,包含二氧化硫(SO2)、氮氧化物(NOx)、一氧化碳(CO)、挥发性有机物(VOCs)、氨(NH3)、一次颗粒物(PM2.5和PM10)和臭氧(O3)等大气污染物,并具备动态更新机制。它对于政策制定和科学研究而言都具有重要的价值,尤其是在科学研究上,排放源清单是大气污染模式最重要的起始输入数据,是研究空气污染物在大气中的物理化学过程的先决条件,它对于模拟二次污染物、了解某一地区的空气污染情况、确立合适的减排方式等都具有重要意义。 2、调查目的 弄清污染源的类型和位置以及排放污染物的种类、数量、方式、影响范围等。找出建设项目和所在区域内的主要污染源和主要污染物。以此为依据科学有效地开展大气污染防治工作,开展PM2.5来源解析、空气质量预报预警、重污染天气应急方案制订及效果评估、污染物总量减排核查核算、空气质量达标规划等工作,为空气质量管理工作提供宝贵的数据资料,从而能更好地进行空气质量管理。

编号:C CAEPI-RG-Y-021-2014环保产品认证实施规则 污染源排放过程(工况) 监控仪 2014-3-1发布 2014-3-1实施中环协(北京)认证中心发布

目录 1 适用范围 (1) 2 认证模式 (1) 3 认证的基本环节 (1) 4认证实施的基本要求 (1) 4.1认证申请 (1) 4.2产品检验 (1) 4.3工厂质量体系检查/应用现场检查或调查 (2) 4.4认证结果评价与批准 (2) 4.5认证后监督 (2) 5认证证书 (2) 5.1认证证书的保持 (2) 5.2认证证书覆盖产品的扩展 (3) 5.3认证证书的暂停、注销和撤销 (3) 6产品认证标志的使用 (3) 6.1准许使用的标志样式 (3) 6.2加施方式 (3) 6.3标志的位置 (3) 7收费 (3)

1适用范围 本规则主要适用于火电厂烟气排放过程(工况)监控系统、城镇污水处理厂污染源排放过程(工况)监控仪等。 工业/民用锅炉、工业窑炉、钢铁厂等污染源治理设施的污染源排放过程(工况)监控仪参照执行。 2认证模式 产品检验+工厂质量体系检查+认证后监督。 3认证的基本环节 认证的基本环节包括:认证申请;产品检验;工厂质量体系检查/应用现场检查或调查;认证结果评价与批准;认证后监督。 4认证实施的基本要求 4.1认证申请 4.1.1申请单元划分 原则上按产品型号来划分申请单元。 4.1.2申请文件 申请认证应提交正式申请书,并随附以下文件: a) 工商行政管理部门核发的有效营业执照复印件; b) 质量技术监督部门核发的组织机构代码证复印件; c) 已经当地质量技术监督部门备案登记的申请认证产品的企业标准; d) 申请认证产品工厂质量保证管理文件; e) 产品说明书、主要技术性能指标说明、同一申请单元内各个型号产品之间的一致性说明及其差异说明等; f)其他需要的文件。 4.2产品检验 4.2.1产品检验的抽样原则 自行送检1台。 4.2.2产品检验的方式 依据产品型式,采取实验室检验与相关质量证明文件审查相结合的方式,辅以审查工程验收报告的方式。 4.2.3产品检验依据的标准 HJ/T 212-2005 污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准 HJ/T 477-2009 污染源在线自动监控(监测)数据采集传输仪技术要求 GB/T17214.1-1998 工业过程测量和控制装置工作条件第1部分气候条件 GB/T17626.2-2006 电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验 GB/T17626.3-2006 电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度实验 GB/T17626.4 -2008 电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 GB/T17626.5 -2008 电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验 GB/T 6587.4 电子测量仪器振动试验 GB4793.1-2007 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求第1部分:通用要求 GBT2421.1-2008 电工电子产品环境试验概述和指南” 城镇污水处理厂污染源排放过程(工况)监控技术指南 火电厂烟气排放过程(工况)监控技术指南

进一步加强工业污染源全面达标排放计划实施方案 根据《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《控制污染物排放许可制实施方案》(国办发〔X〕81号)和《X自治区进一步加强工业污染源全面达标排放工作实施方案》(X政办电〔X〕235号)要求,为进一步加大工业污染源全面达标排放工作力度,规范工业污染源环境管理,结合我市实际,制定本方案。 一、指导思想 深入贯彻党的十九大精神,紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局、全面深化生态文明体制改革,以改善环境质量为核心,充分发挥环境标准引领企业升级改造和倒逼产业结构调整的作用,通过依法治理、科技支撑、监督执法、完善政策等措施,促进工业污染源实现全面达标排放,为不断改善环境质量和营造“山清水秀的自然生态”提供有力支撑。 二、实施步骤和工作目标 (一)排查评估阶段。 X年6月底,完成有色金属、制糖、化工、铁合金、农副食品加工、原料药制造、制革、电镀、印刷、垃圾填埋场等10个重点行业(下称有色金属等10个重点行业)工业污染源排放排查和评估工作。 X年底,完成其余行业排放排查和评估工作。 (二)整治整改阶段。

X年底,完成有色金属等10个重点行业及其他行业超标问题整治工作;环境执法监管机制更加健全,行政衔接机制更加完善,公众参与和社会监督更加有效。 (三)长效管理阶段。 X年底,开展达标工作效果评估;排污许可证核发全面覆盖;环境治理体系更加健全;各类工业污染源持续稳定达标排放,企业守法成为常态。 三、实施范围和达标评判标准 (一)实施范围。 重点对钢铁、水泥、造纸、印染、污水处理厂、制糖、有色金属、化工、铁合金、农副食品加工、原料药制造、制革、电镀、印刷、垃圾填埋场等15个重点行业的重点排污单位实施达标排放限期改造。 (二)达标评判标准。 全面达标排放是指工业污染源排放污染物应达到国家、地方或行业污染物排放标准。有行业标准的,优先执行行业排放标准;地方污染物排放标准严于国家污染物排放标准的,执行地方污染物排放标准。已核发排污许可证的企业,还应达到排污许可证载明的排放要求。 各排污单位要通过定期自行监测或委托第三方监测、安装在线监控等措施自证达标。环保部门原则上采用执法监测或在线监测数据用于达标评判,并可将现场即时采样监测结果作为判定工业污染源是否达标排放的依据。 四、组织领导及职责分工

四川省固定污染源大气挥发性有机物 排放标准编制说明 (征求意见稿) 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》编制组 二O一六年九月

目录 1 项目背景 (3) 1.1 任务来源 (3) 1.2 工作过程 (3) 2 标准编制的必要性分析 (5) 2.1 国家及地方大气污染物排放标准体系 (5) 2.1.1国家大气污染物排放标准体系 (5) 2.1.2地方大气污染物排放标准体系 (7) 2.2国家及环保主管部门的相关要求 (9) 2.3社会经济发展带来的主要环境问题 (10) 3 标准编制的依据、原则和方法思路 (13) 3.1 编制依据 (13) 3.2 修订原则 (13) 3.3 编制方法和思路 (14) 4 重点行业VOCs排放特征和污染控制技术分析 (15) 4.1 VOCs产污环节、排放特征和防治技术 (15) 4.1.1木制家具制造行业 (15) 4.1.2印刷业 (17) 4.1.3石油炼制与石油化学行业 (18) 4.1.4农药制造业 (20) 4.1.5涂料、油墨及类似产品制造业 (21) 4.1.6医药制造业 (22) 4.1.7橡胶制品业 (23) 4.1.8汽车制造业 (24) 4.1.9表面涂装行业 (25) 4.1.10电子产品制造业 (26) 4.2 特征污染物分析 (28) 4.3净化关键技术 (29) 5 污染物控制项目筛选 (31) 5.1 筛选原则 (31) 5.2 筛选程序 (31) 5.3污染物控制项目初始名单 (32) 5.4 筛选评分系统的建立 (33) 5.5 筛选结果 (33) 6标准限值确定 (35) 6.1排放标准限值确定原则 (35)

附件1 大气细颗粒物一次源排放清单编制技术指南 (试行) 第一章总则 1.1 编制目的 为贯彻落实国务院印发的《关于加强环境保护重点工作的意见》和《大气污染防治行动计划》,推进我国大气污染防治工作的进程,增强大气细颗粒物污染防治工作的科学性、针对性和有效性,根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)及相关法律、法规、标准、文件,编制《大气细颗粒物一次源排放清单编制技术指南(试行)》(以下简称指南)。 1.2 适用范围 1.2.1本指南适用于指导人为源一次细颗粒物(PM2.5)排放清单编制工作,但不包括各类露天扬尘和生物质开放燃烧过程的PM2.5排放清单编制,扬尘源及生物质开放燃烧源PM2.5排放清单编制技术指南另行发布。 1.2.2本指南也适用于指导在城市、城市群及区域尺度开展PM2.5源排放清单编制工作,清单编制的行政区划主体为县(区)、市、或省(直辖市、自治区)。

1.2.3本指南规定了大气细颗粒物(PM2.5)一次源排放清单编制的技术流程、技术方法、质量控制等内容。 1.3 编制依据 《中华人民共和国环境保护法》 《中华人民共和国大气污染防治法》 《国务院办公厅转发环境保护部等部门关于推进大气污染联防联控工作改善区域空气质量的指导意见的通知》 国务院印发的《大气污染防治行动计划》 国务院批复的《重点区域大气污染防治“十二五”规划》 当上述标准和文件被修订时,使用其最新版本。 1.4 术语与定义 下列术语和定义适用于本指南。 细颗粒物(PM2.5):指空气动力学当量直径小于等于2.5μm 的颗粒物。 PM2.5排放源:指向大气环境直接排放一次PM2.5的排放源。 排放清单:指各种排放源在一定的时间跨度和空间区域内向大气中排放的大气污染物的量的集合。 活动水平:指在一定时间范围内以及在界定地区里,与某项大气污染物(PM2.5)排放相关的生产或消费活动的量,如燃料消费量、产品生产量、机动车行驶里程等。 产生系数:指使用污染控制设备或措施前,单位活动水平产生的大气污染物(PM2.5)的量。 排放系数:指使用污染控制设备或措施后,单位活动水平排

附件一 广东省污染源排放废水在线监测技术规范

广东省环境爱护局二○○五年九月三十日 2 / 2

前言 为了顺利推进广东省重点污染源在线监测系统建设进程,实施我省污染源排放污染物总量监测,进一步加强我省污染源在线监测的规范化治理,保证污染源在线监测系统长期稳定运行,为环境治理提供及时、准确、有效的监测数据,特制定本规范。 本技术规范规定了广东省固定污染源废水在线监测系统的组成、要紧技术指标、安装、检测项目、检测方法、质量保证措施和验收等。 本技术规范由广东省环境爱护监测中心站负责解释。

2 / 2

1 范围 1.1 本技术规范适用于检测固定污染源排放的废水流量、化学需氧量、pH值、氨氮、六价铬、石油类、总磷、浊度、总有机碳(TOC)等的连续排放监测系统。 1.2 其它项目可参照本技术规范执行。 2 引用标准 下列标准所包含的条文,通过在技术规定中引用成为本规定的条文: HJ/T 15-1996 超声波明渠污水流量计 2 / 2

HBC6-2001 化学需氧量(COD)在线监测仪器环境爱护产品认定技术要求 GB/T 11914-1989 水质化学需氧量的测定重铬酸盐法 HJ/T 96-2003 pH水质自动分析仪技术要求 HJ/T 101-2003 氨氮水质自动分析仪技术要求 HJ/T 103-2003 总磷水质自动分析仪技术要求 HJ/T 98-2003 浊度水质自动分析仪技术要求 HJ/T 104-2003 总有机碳(TOC)水质自动分析仪技术要求 GB/T 7467-1987 水质六价铬的测定二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 16488-1996 水质石油类和动植物油的测定红外光度法GB 6587.1~8-86 电子测量仪器环境试验 GB 8978-1996 污水综合排放标准 HJ/T 12-1996 环境爱护仪器分类与命名 HJ/T 92-2002 水污染物排放总量监测技术规范 3 固定污染源废水连续排放监测系统的组成和描述 2 / 2

大气污染物排放清单编制的技术流程和方法 Final revision by standardization team on December 10, 2020.

附件5 生物质燃烧源大气污染物排放清单编制技术指南 (试 行) 第一章 总 则 编制目的 为贯彻落实国务院《关于加强环境保护重点工作的意见》和《大气污染防治行动计划》,推进我国大气污染防治工作的进程,增强生物质燃烧污染防治工作的科学性、针对性和有效性,根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《环境空气质量标准》及相关法律、法规、标准、文件,编制《生物质燃烧源大气污染物排放清单编制技术指南(试行)》(以下简称“指南”)。 适用范围 1.2.1 本指南明确了生物质燃烧源大气污染物排放清单编制的技术流程、技术方法、质量控制等内容。 1.2.2 本指南适用于指导生物质锅炉、户用生物质炉具、森林火灾、草原火灾、秸秆露天焚烧等生物质燃烧过程大气污染物排放清单编制工作。 1.2.3 本指南涉及的大气污染物主要包括二氧化硫(SO 2)、氮氧化物(NO x )、氨气(NH 3)、一氧化碳(CO )和挥发性有机物(VOCs )、可吸入颗粒物(PM 10)、细颗粒物()。 编制依据 《中华人民共和国环境保护法》 《中华人民共和国大气污染防治法》 《国务院办公厅转发环境保护部等部门关于推进大气污染联防联控工作改善区域空气质量的指导意见的通知》 《大气污染防治行动计划》 《重点区域大气污染防治“十二五”规划》 《大气细颗粒物一次源排放清单编制技术指南(试行)》 《大气挥发性有机物源排放清单编制技术指南(试行)》 《大气氨源排放清单编制技术指南(试行)》。 当上述标准和文件被修订时,使用其最新版本。 术语与定义 下列术语和定义适用于本指南。 生物质燃烧:包括锅炉、炉具等使用未经过改性加工的生物质材料的燃烧过程,以及森林火灾、草原火灾、秸秆露天焚烧等。 生物质锅炉:以未经过改性加工的生物质为燃料的锅炉。 户用生物质炉具:以未经过改性加工的生物质为燃料、具有炊事或采暖功能的户用炉具。

工业污染源产排污核算方法说明 一、产排污核算方法 1.1 试用范围 该方法适用于缺乏符合规范的自动在线监测数据、监督性监测数据和自测数据的企业。运用该方法计算得出的污染物产生量与排放量代表了特定行业、工艺、产品、原料在正常工况下污染物产生与排放量的一般规律。 1.2 方法简介 通过“产品、原料、工艺、规模组合”确定产污系数——通过产污系数与企业当年活动水平核算污染物产生量——通过污染治理设施平均运行效率和实际运行率核算污染物削减量——污染物产生量与削减量的差值,即实际排放量,核算思路如图1所示。 图1 污染物排放量核算思路

1.3计算过程 (1)计算污染物产生量 ①根据产品、原料、生产过程中产污的主导生产工艺、企业规模(企业生产产能)这一个组合查找和确定所对应的某一个污染物的产污系数。 ②根据该污染物的产污系数计量单位:单位产品产量或单位原料用量,填报企业实际产品产量或原料用量。 例如某组合内COD的产污系数单位为:kg/t产品,则计算产生量时需要企业实际产品产量。如果产污系数单位为:kg/t原料,则计算产生量时需要企业原料实际消耗量。 ③利用污染物产生量计算公式(如下)进行计算: 污染物产生量=污染物对应的产污系数产品产量(原料用量)(2)计算污染物去除量 ①根据企业对某一个污染物所采用的治理技术查找和选择相应的治理技术平均去除效率; ②根据所填报的污染治理设施实际运行率参数及其计算公式得出该企业某一污染物的治理设施实际运行率(k值)。 ③利用污染物去除量计算公式(如下)进行计算: 污染物去除量=污染物产生量污染物去除率 =污染物产生量治理技术平均去除效率治理设施实际运行率 (3)计算污染物排放量

大气污染物排放清单编制的技术流程和方法标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]

附件5 生物质燃烧源大气污染物排放清单编制技术指南 (试 行) 第一章 总 则 编制目的 为贯彻落实国务院《关于加强环境保护重点工作的意见》和《大气污染防治行动计划》,推进我国大气污染防治工作的进程,增强生物质燃烧污染防治工作的科学性、针对性和有效性,根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《环境空气质量标准》及相关法律、法规、标准、文件,编制《生物质燃烧源大气污染物排放清单编制技术指南(试行)》(以下简称“指南”)。 适用范围 1.2.1 本指南明确了生物质燃烧源大气污染物排放清单编制的技术流程、技术方法、质量控制等内容。 1.2.2 本指南适用于指导生物质锅炉、户用生物质炉具、森林火灾、草原火灾、秸秆露天焚烧等生物质燃烧过程大气污染物排放清单编制工作。 1.2.3 本指南涉及的大气污染物主要包括二氧化硫(SO 2)、氮氧化物(NO x )、氨气(NH 3)、一氧化碳(CO )和挥发性有机物(VOCs )、可吸入颗粒物(PM 10)、细颗粒物()。 编制依据 《中华人民共和国环境保护法》 《中华人民共和国大气污染防治法》 《国务院办公厅转发环境保护部等部门关于推进大气污染联防联控工作改善区域空气质量的指导意见的通知》 《大气污染防治行动计划》 《重点区域大气污染防治“十二五”规划》 《大气细颗粒物一次源排放清单编制技术指南(试行)》 《大气挥发性有机物源排放清单编制技术指南(试行)》 《大气氨源排放清单编制技术指南(试行)》。 当上述标准和文件被修订时,使用其最新版本。 术语与定义 下列术语和定义适用于本指南。 生物质燃烧:包括锅炉、炉具等使用未经过改性加工的生物质材料的燃烧过程,以及森林火灾、草原火灾、秸秆露天焚烧等。 生物质锅炉:以未经过改性加工的生物质为燃料的锅炉。 户用生物质炉具:以未经过改性加工的生物质为燃料、具有炊事或采暖功能的户用炉具。

附件5 生物质燃烧源大气污染物排放清单编制技术指南 (试行) 第一章总则 1.1 编制目的 为贯彻落实国务院《关于加强环境保护重点工作的意见》和《大气污染防治行动计划》,推进我国大气污染防治工作的进程,增强生物质燃烧污染防治工作的科学性、针对性和有效性,根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《环境空气质量标准》及相关法律、法规、标准、文件,编制《生物质燃烧源大气污染物排放清单编制技术指南(试行)》(以下简称“指南”)。 1.2适用范围 1.2.1 本指南明确了生物质燃烧源大气污染物排放清单编制的技术流程、技术方法、质量控制等内容。 1.2.2 本指南适用于指导生物质锅炉、户用生物质炉具、森林火灾、草原火灾、秸秆露天焚烧等生物质燃烧过程大气污染物排放清单编制工作。 1.2.3 本指南涉及的大气污染物主要包括二氧化硫(SO 2)、氮氧化物(NO x )、氨气(NH 3 )、 一氧化碳(CO)和挥发性有机物(VOCs)、可吸入颗粒物(PM 10)、细颗粒物(PM 2.5 )。 1.3 编制依据 《中华人民共和国环境保护法》 《中华人民共和国大气污染防治法》 《国务院办公厅转发环境保护部等部门关于推进大气污染联防联控工作改善区域空气质量的指导意见的通知》 《大气污染防治行动计划》 《重点区域大气污染防治“十二五”规划》 《大气细颗粒物一次源排放清单编制技术指南(试行)》 《大气挥发性有机物源排放清单编制技术指南(试行)》

《大气氨源排放清单编制技术指南(试行)》。 当上述标准和文件被修订时,使用其最新版本。 1.4术语与定义 下列术语和定义适用于本指南。 生物质燃烧:包括锅炉、炉具等使用未经过改性加工的生物质材料的燃烧过程,以及森林火灾、草原火灾、秸秆露天焚烧等。 生物质锅炉:以未经过改性加工的生物质为燃料的锅炉。 户用生物质炉具:以未经过改性加工的生物质为燃料、具有炊事或采暖功能的户用炉具。 挥发性有机物(VOCs):在标准状态下饱和蒸气压较高(标准状态下大于13.33Pa)、沸点较低、分子量小、常温状态下易挥发的有机化合物(甲烷除外)。 ):指空气动力学当量直径小于等于10 μm的颗粒物。 可吸入颗粒物(PM 10 ):指空气动力学当量直径小于等于2.5 μm的颗粒物。 细颗粒物(PM 2.5 排放清单:指各种排放源在一定的时间跨度和空间区域内向大气中排放的大气污染物的量的集合。 活动水平:指在一定时间范围内以及在界定地区里,与大气污染物排放相关的生产或消费活动的量。 产生系数:指使用污染控制设备或措施前,单位活动水平产生的大气污染物的量。 排放系数:指使用污染控制设备或措施后,单位活动水平排放的大气污染物的量;无污染控制措施时,排放系数等于产生系数。 1.5 指导原则 1.5.1 科学实用原则:在确保排放清单编制工作的科学性与规范性的同时,增强为污染防治决策服务的针对性和可操作性; 1.5.2因地制宜与循序渐进原则:各地根据自身污染特征、基本条件和污染防治目标,结合社会发展水平与技术可行性,科学选择所需数据的获取方法。随着环境信息资料的完备,不断完善和更新源排放清单。 1.6 组织编制单位 本指南由环境保护部科技标准司组织,清华大学起草编制。

工业废水污染物及其排放标准 工业废水对水环境的污染:水质恶化、改变水体功能、污染饮用水源、危及人体健康 工业废水的分类 污染物性质:有机废水、无机废水、重金属水、放射性废水、热污染废水 污染物种类:酸性废水、碱性废水、含酚废水、含丙烯晴废水、含铬废水 产生废水工业部门:冶金工业废水、化学工业废水、纺织工业废水、煤炭工业废水、石油工业废水 产生废水的行业:制浆造纸工业废水、印染工业废水、焦化工业废水、啤酒工业废水、制革工业废水 废水来源与受污染程度:生活污水、冷却水、洗涤废水、工艺废水、地表径流(初期雨水) 工业废水的主要污染物: 有机污染物:易降解、可降解、难降解 无机污染物:N/P、重金属、氟化物、氰化物 悬浮物:有机、无机 病原体 油类 热污染 放射性 工业废水的特点: 1 种类繁多,治理技术远比城市污水复杂 2. 组分复杂——难用单一处理技术解决——费用高 3. 污染物浓度高——处理工艺复杂 4. 可能排放有害有毒污染物——影响处理技术选择 5. 废水排放量大 6. 水质水量变化幅度大,使处理工艺复杂化 工业废水污染防治的主要原则: 三大政策: 预防为主,防治结合 谁污染,谁治理 强化环境管理,政策和法规 工业废水污染防治的主要策略: 1. 积极推广与实施清洁生产,实行污染预防、工业污染生产全过程控制,促进工业持续发展 2. 提倡工业废水与城市污水的合并处理 3. 调整乡镇企业的布局与产品结构,综合防治乡镇企业水污染 4. 加强环境监管能力和执法能力建设

环境标准的分类: 质量标准、排放标准 国家标准、行业标准、地方标准 工业废水的排放标准 《中华人民共和国污水综合排放标准》(GB 8978-1996) 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002 ) 《上海市污水综合排放标准》(DB 31/199-2009) GB强制性国家标准;GB/T推荐性国家标准;GB/Z国家标准化指导性技术文件CJ城镇建设行业标准;HG化工行业标准;HJ环境保护行业标准;HY海洋行业标准;JB机械行业标准;JC建材行业标准;JG建筑工业行业标准;NY农业行业标准;QB轻工行业标准;SL水利行业标准;WS卫生行业标准;DB+*强制性地方标准DB+*/T推荐性地方标准 第一类污染物: 能在环境或动植物体内蓄积对人体健康产生长远不良影响者。 不分行业和污水排放方式,也不分受纳水体功能类别,一律在车间或车间处理设施口采样,其最高允许排放浓度必须符合一定要求。 如:总汞、烷基汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、总镍、放射性物质等。 第二类污染物: 指长远影响小于第一类污染物质,在排污单位排放口采样时对其最高允许的排放浓度符合一定要求。 如:pH 、色度、悬浮物、化学需氧量、石油类、挥发酚、总氰化物、硫化物、氨氮等。 污染物排放总量控制 (1)由“浓度控制”转向“总量控制” (2)有利于推进清洁生产 污染物排放申请登记 (1)用法律手段调整排污者的权利与义务 (2)促进排污企业提高环境意识,加强内部管理 (3)是政府部门掌握污染源动态,强化监督管理与科学决策的基本手段 污染物排放许可证制度 (1)促进总量控制而建立的制度 (2)强调保护要求与技术上的已有经验 (3)超过许可量时,按规定缴纳超标的污染费,具有经济杠杆的作用

江苏省百斯特检测技术有限公司作业指导书大气固定污染源氟化物的测定 JCZY—102 编制人 校核人 批准人 批准日期

大气固定污染源 氟化物的测定作业指导书 1 引用标准 国家环境保护总局标准 HJ/T67-2001 《固定污染源氟化物的测定 离子选择电极法》 2 适用范围 本方法适用于烟气中氟化物的测定。 本方法检出限:当采样体积为150L 时,为6×10-2mg/m3,测定的范围:1~1000mg/m3。 3 原理 使用滤筒、氢氧化钠溶液采集尘氟及气态氟,加硝酸溶液处理后制备成样品溶液,用氟离子电极测定。氟离子电极在含氟离子的溶液中,当溶液的总离子强度为定值而且足够大时,其电极电位与溶液中氟离子活度的对数成直线关系,通过绘制标准曲线,从测得的电位值得到氟离子的含量。 4 试剂和材料 4.1超细玻璃纤维滤筒或合成纤维滤筒。 4.2吸收液 氢氧化钠溶液C (NaOH )=0.3mol/L ;将12g 氢氧化钠溶于水,并稀释至1000mL 。 4.3 0.1%溴甲酚绿指示剂 称取100mg 溴甲酚绿于研钵中,加少量(1+4)乙醇,研细,用(1+4)乙醇配成100mL 溶液。 4.4盐酸溶液 C (HCl )=1.0mol/L:取84.0mL 盐酸用水稀释至1000m 。 4.5盐酸溶液 C (HCl )=0.25mol/L:取21.0mL 盐酸用水稀释至1000mL 。 4.6氢氧化钠溶液C (NaOH )=1.0mol/L :将40g 氢氧化钠溶于水并稀释至1000mL 。 4.7总离子强度缓冲溶液(TISAB ) 称取59.0g 柠檬酸钠(Na3C6H5O7·2H2O ),20.0g 硝酸钾,置于1000mL 烧杯中,加300mL 水溶解,加溴甲酚绿指示剂1.0mL ,用浓盐酸溶液及氢氧化钠溶液调节至溶液刚转变为蓝绿色为止,pH 为 5.5(也可在酸度计上,用酸、碱溶液调节至pH5.5),移入1000mL 容量瓶,用水稀释至标线,摇匀。 4.8氟化钠标准贮备溶液 称取0.2210g 氟化钠(优级纯,经110℃烘干2h ),溶解于水,移入100mL 容量瓶中,用水稀释至标线,摇匀,保存聚乙烯塑料瓶中。此溶液每毫升含1000ug 氟。 4.9氟化钠标准溶液 临用时将氟化钠标准贮备溶液用水稀释成 2.5ug/mL 、 5.0ug/mL 、10.0ug/mL 、25.0ug/mL 、50.0ug/mL 、100.0ug/mL 的氟的标准溶液。 5 实验步骤 5.1采样 当烟气中共存尘氟和气态氟时,采样方法进行等速采样。在加热式滤筒采样管的出口,串联三个装有75mL 吸收液的多孔玻板吸收瓶,分别捕集尘氟和气态氟。 当烟气中不含尘氟或只测定气态氟时,可采用烟气采样方法,在采样管出口串联两个装有50mL 吸收液的多孔玻板吸收瓶,以0.5~2L/min 的流量采样5~20min 。 采样管与吸收瓶之间的连接管,选用聚四氟乙烯管,并应尽量短。 5.2分析 校准曲线的绘制 作业指导书 第 2 页 共 3页 第 0次修改 江苏省百斯特检测技术有限公司 大气固定污染源氟化物的测定

附件 第二次全国污染源普查项目预算编制指南 为指导各级污染源普查机构做好普查项目预算编制工作,按照《国务院关于开展第二次全国污染源普查的通知》(国发〔2016〕59号)关于“第二次全国污染源普查工作经费,按照分级保障原则,由同级财政予以保障。中央财政负担部分,由相关部门按要求列入部门预算。地方财政负担部分,由同级地方财政根据工作需要统筹安排”的要求和精神,制订本指南。 一、中央财政预算编制范围 中央财政经费编制范围包括:研究制定全国污染源普查方案,编制各类污染源普查涉及的监测、调查、质量管理等相关规范性文件,开展普查表格设计、软件及信息系统开发建设,宣传、培训与指导,污染源普查试点,普查质量核查与评估,全国数据汇总、加工、建档、检查验收、总结等。 按照以上范围,本着厉行节约的原则,中央财政预算编制主要内容为: —3—

(一)工业源普查技术规范制订及组织实施 制订工业源(含工业园区)普查总体方案和技术规定、41个工业行业产排污核算方案(含分行业抽样方案、产排污核算调查表格及组织实施等)、普查报表制度和技术规定。分行业产排污抽样观测及制订抽样检测质量管理规定。编制分行业产排污核算技术规定、产排污系数使用手册和查询工具。组织开展产排污核算方法(含产排污系数)抽样核证、补充调查与动态更新、工业源普查现场核查、抽样评估与技术指导等。 (二)农业源普查技术规范制订及组织实施 制订农业源普查总体方案、技术规定和报表制度。制订种植业产排污系数率定、产排污系数测算数据库建设与核算方案;制订种植业氨与挥发性有机物普查技术规定、报表制度和排放量核算方案;制订地膜及秸秆普查实施方案与相关技术规范。制订畜禽养殖业产排污系数率定与核算方案、氨排放系数确定及技术规范。水产养殖业产排污系数实测、率定与制订核算方案。制订污染物入目标水体量估算技术规范与方案。开展污染源普查现场核查、抽样评估与技术指导等。 —4—

福建福维股份有限公司 环境潜在风险分析及控制管理 一、主要烟气污染源分析及风险评价 A/主要烟气污染源分析 1、热电锅炉污染源情况分析 热电厂共有6台锅炉,5台35t/h(其中2台循环流化床及3台链条炉)锅炉和1台75t/h 循环流化床锅炉,主要污染源:烟囱排放的烟尘、二氧化硫、氮氧化物等; 2、电石炉污染源情况分析 电石车间主要污染源有电石炉烟气、电石炉炉气粉尘、石灰破碎筛分粉尘、成品电石破碎筛分粉尘。电石炉烟气经加湿降温后,进入静电除尘系统处理后达标排放;电石炉炉气粉尘、石灰破碎筛分粉尘、成品电石破碎筛分粉尘分别经各自的袋式除尘器处理后排放。 3、其他污染源分析 其他大气污染源还有PVA成品干燥尾气和包装工段产生的含尘废气,主要污染物甲醇和粉尘经有效处理后排放量小,影响范围较小,可不作为预测内容。 B/风险分析 公司位于永安市城西北方向约5公里的清水池工业小区,周边的敏感目标主要是集团公司的生活小区,有汶州、刘坑生活区和清水池村庄等。从该区域的气象观测结果可知,该区域静风频率高达48%,不利于污染物扩散,该地区的风向较为分散,NNE、NE、SSW年频率最大,均为8%。根据该地区低空风场特征,100m(热电锅炉烟尘80m)高度主导风向NW~N风,日平均风速约1m/s。 设定以热电锅炉烟囱为原点,横坐标(东西向)4km,纵坐标(南北向)4km。各污染源及关心点的坐标进行以下分析。 SO2、烟尘影响预测结果 1 正常排放情况下 1.1 有风时浓度分布 有风时风速假设为2.2m/s(NE),有风时SO2、烟尘污染物下风向10km范围内轴线浓度分布情况。B、D、E稳定度下SO2最大落地浓度分别出现在下风向1250m、3000m、6500m 处,最大浓度贡献值分别为:0.0183mg/m3、0.0117mg/m3、0.0070mg/m3;烟尘最大落地浓度分别出现在下风向750m、2250m、5000m处,最大浓度贡献值分别为0.0069mg/m3、

XXXX公司 工业污染源全面达标排放自行(第三方)评估报告(宋体、二号、加粗) XXXX公司 2017年X月X日 (宋体、小二、加粗)

目录 一、目的及意义 (1) 二、评估依据 (1) 三、企业概况 (1) (一)企业基本信息 (1) (二)企业环保制度执行情况 (1) (三)2015年以来公众投诉、环保部门行政处罚及执行情况 (2) (四)信息公开情况 (2) 四、生产工艺 (2) 五、主要污染源及环保设施 (2) (一)废气 (3) (二)废水 (3) (三)固废 (3) (四)噪声 (4) (五)在线监控安装、联网及运行 (4) 六、污染物排放执行标准 (4) (一)废气 (4) (二)废水 (4) (三)固废 (4) (四)噪声 (4) 七、污染物排放自行(第三方)监测及评估结果 (5) (一)监测情况 (5) (二)评估结果 (5) 八、评估结果 (6) 九、存在问题及改进措施 (6)

一、目的及意义(黑体、三号、首行缩进2字符、行间距28磅,下同) 贯彻落实党的十八届五中、六中全会精神,以及《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》要求,加大环境保护和生态文明建设力度,提高企业环境保护主体责任意识,推进升级改造和产业结构调整,促进工业污染源实现全面达标。 (仿宋、小三、首行缩进2字符,行间距28磅,下同) 二、评估依据 (一)环保部《关于实施工业污染源全面达标排放计划的通知》(环环监〔2016〕172号)(仿宋、小三、首行缩进2字符,行间距28磅,下同) (二)************* 三、企业概况 (一)企业基本信息(黑体、小三、首行缩进2字符,行间距30,下同)简要概述企业基本情况,主要包括企业名称、法人代表、地理位置、行业类别、企业规模、建设时间、投产时间、生产经营现状,主要产品、设计能力,评估年度实际生产能力。 (二)企业排污许可证情况 说明企业排污许可情况(以表格形式为主)。

全区大气污染源排放清单编制工作实施方案 为认真贯彻落实《京津冀及周边地区x年大气污染防治工作方案》,按照环保部《关于开展京津冀大气污染传输通道污染源排放清单编制工作的通知》及《x市大气污染源排放清单编制工作实施方案》要求,做好我区大气污染源排放清单编制工作,特制定本实施方案。 一、总体要求 按照国家环保部颁布的《大气污染源排放清单编制技术指南》(以下简称“源清单指南”)和《城市大气污染物排放清单编制技术手册》,通过全面、细致的部门调研和重点排放源实地调查,收集全区范围内各类大气污染源基础信息、活动水平和排放系数等相关资料与数据,建立x年x市x区大气污染源排放清单,为污染源监管,空气质量预报预警,重污染天气应急等环境管理措施提供最基础的数据支撑。 二、工作目标 依据环保部制定大气污染源排放清单编制技术方法,建立科学、系统、规范的排放清单编制流程,精准识别全区大气污染来源,摸清大气污染物排放的底数,为重污染天气应急以及精细化、定量化和科学化的大气环境管理提供决策支撑,实现“科学治霾、精准治污”。 三、工作范围及内容 (一)基准年:以x年为基准年。 (二)编制范围:x区行政区域(含托管村)。

(三)清单主要内容:污染源涵盖化石燃料固定燃烧源、工艺过程源、移动源、溶剂使用源、农业源、扬尘源、生物质燃烧源、储存运输源、废弃物处理源和其他排放源等10类污染源,二氧化硫(SO2)、氮氧化物(NO x)、可吸入颗粒物(PM10)、细颗粒物(PM2.5)、挥发性有机物(VOC s)、氨(NH3)、一氧化碳(CO)、黑碳(BC)、有机碳OC等9种污染物。污染源排放量应细分为年排放量和生产(使用)期间平均排放量。 四、工作步骤 x市x区大气污染源排放清单编制工作主要包括:实施方案编制及调查准备、大气污染源基础数据调查、重点污染源排放情况调查、大气污染源排放清单编制、大气污染源排放清单报告撰写与上报五个阶段。 第一阶段:实施方案编制及调查准备(x年5月1日-5月20日) 编制x市x区x年大气污染源排放清单实施方案;对x市大气污染源基本状况进行分析,编制针对各类污染源的调查表;对参与活动水平调查的技术人员进行培训;建立调查相关责任单位信息互通网。 第二阶段:大气污染源基础数据调查(x年5月20日-6月10日) 通过协调各调查涉及的主管单位,发放调查表进行大气污染源基础数据填报,并上收反馈信息;对重点职能部门进行走访,落实活动水平数据细节;对收集的数据进行汇编及校核。