作业6

1.解释概念:载荷传递长度,临界纤维长度

2.单向连续纤维的纵向压缩破坏模式是什么?

答:横向劈裂、屈曲(绝大多数为同向屈曲)、纯剪切

3.临界纤维长度法测定纤维-基体粘接强度的理论和实验依据是什么?

实验依据:少量单向脆性纤维包埋在韧性基体中,沿纤维方向拉伸时,纤维发生多次断裂。

理论依据:?cr σfu

──=───

d 2τi

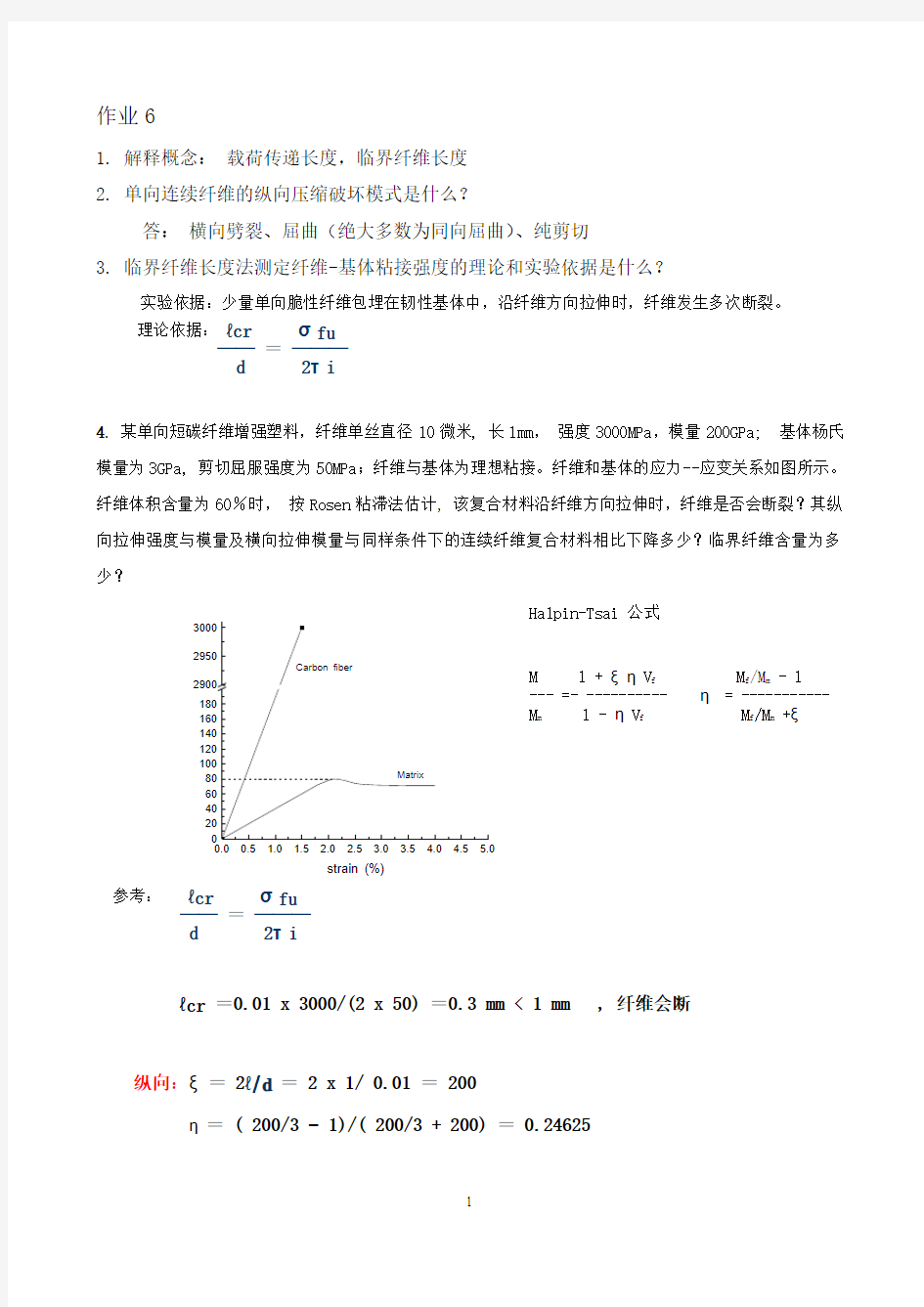

4. 某单向短碳纤维增强塑料,纤维单丝直径10微米, 长1mm,强度3000MPa,模量200GPa; 基体杨氏模量为3GPa, 剪切屈服强度为50MPa;纤维与基体为理想粘接。纤维和基体的应力--应变关系如图所示。纤维体积含量为60%时,按Rosen粘滞法估计, 该复合材料沿纤维方向拉伸时,纤维是否会断裂?其纵向拉伸强度与模量及横向拉伸模量与同样条件下的连续纤维复合材料相比下降多少?临界纤维含量为多少?

Halpin-Tsai 公式

M 1 + ξηV f M f/M m - 1

--- =- ---------- η = -----------

M m 1 - ηV f M f/M m +ξ

参考:?cr σfu

──=───

d 2τi

?cr =0.01 x 3000/(2 x 50) =0.3 mm < 1 mm , 纤维会断纵向:ξ= 2?/d= 2 x 1/ 0.01 = 200

η= ( 200/3 – 1)/( 200/3 + 200) = 0.24625

S

t

r

e

s

s

(

M

P

a

)

strain (%)

模量: E

= 107.5 GPa

L

连续纤维:E

= 121.2 GPa

L

模量下降(121.2-107.5)/121.2 x100% = 11.3% GPa

强度:?cr

σLu=σfu(1-── )V f+σm* Vm ( ?>?cr)

2?

纤维断裂时应变εfu= 3/200 = 1.5%

σm*= E

εfu =3000 x 1.5% =45 MPa

m

σLu = 1548 MPa

连续σLu = 3000 x 0.6 + 45x0.4 = 1818 MPa

下降 14.85%

横向:ξ= 2

横向模量与连续纤维比不下降

σmu-σm*

V cr=──────=(80-45)/[3000x(1 - 0.3/2) - 45] = 1.4 % σfu-σm*

复合材料复习题 1、简述增强材料(增强体、功能体)在复合材料中所起的作用,并举例说明。 填充:廉价、颗粒状填料,降低成本。例:PVC中添加碳酸钙粉末。 增强:纤维状或片状增强体,提高复合材料的力学性能和热性能。效果取决于增强体本身的力学性能、形态等。例:TiC颗粒增强Si3N4复合材料、碳化钨/钴复合材料,切割工具;碳/碳复合材料,导弹、宇航工业的防热材料(抗烧蚀),端头帽、鼻锥、喷管的喉衬。 赋予功能:赋予复合材料特殊的物理、化学功能。作用取决于功能体的化学组成和结构。例:1-3型PZT棒/环氧树脂压电复合材料,换能器,用于人体组织探测。 2、复合材料为何具有可设计性?简述复合材料设计的意义。如何设计防腐蚀(碱性)玻璃纤维增强塑料? 组分的选择、各组分的含量及分布设计、复合方式和程度、工艺方法和工艺条件的控制等均影响复合材料的性能,赋予了复合材料性能的可设计性。 意义:①每种组分只贡献自己的优点,避开自己的缺点。②由一组分的优点补偿另一组分的缺点,做到性能互补。③使复合材料获得一种新的、优于各组分的性能(叠加效应)。优胜劣汰、性能互补、推陈出新。 耐碱玻璃纤维增强塑料的设计:使用无碱玻璃纤维和耐碱性树脂(胺固化环氧树脂)。在保证必要的力学性能的前提下,尽量减少玻璃纤维的体积比例,并使树脂基体尽量保护纤维不受介质的侵蚀。 3、简述复合材料制造过程中增强材料的损伤类型及产生原因。 力学损伤:属于机械损伤,与纤维的脆性有关。脆性纤维(如陶瓷纤维)对表面划伤十分敏感,手工操作、工具操作,纤维间相互接触、摆放、缠绕过程都可能发生。 化学损伤:主要为热损伤,表现为高温制造过程中,增强体与基体之间化学反应过量,增强体中某些元素参与反应,增强体氧化。化学损伤与复合工艺条件及复合方法有关。热损伤伴随着增强体与基体之间界面结构的改变,产生界面反应层,使界面脆性增大、界面传递载荷的能力下降。 4、简述复合材料增强体与基体之间形成良好界面的条件。 在复合过程中,基体对增强体润湿;增强体与基体之间不产生过量的化学反应;生成的界面相能承担传递载荷的功能。 复合材料的界面效应,取决于纤维或颗粒表面的物理和化学状态、基体本身的结构和性能、复合方式、复合工艺条件和环境条件。 5、什么是相乘效应?举例说明。 两种具有转换效应的材料复合在一起,产生了连锁反应,从而引出新的机能。可以用通式表示:X/Y·Y/Z=X/Z (式中X、Y、Z分别表示各种物理性能)。 压磁效应?磁阻效应=压敏电阻效应;闪烁效应?光导效应=辐射诱导导电。 例:磁电效应(对材料施加磁场产生电流)——传感器,电子回路元件中应用。 压电体BaTiO3与磁滞伸缩铁氧体NiFe2O4烧结而成的复合材料。对该材料施加磁场时会在铁氧体中产生压力,此压力传递到BaTiO3,就会在复合材料中产生电场。最大输出已达103 V·A。 单一成分的Cr2O3也有磁电效应,但最大输出只有约170 V·A。 6、推导单向板复合材料中纤维体积分数与纤维半径的关系(以正方形阵列为例)。 纤维体积:(4?1/4)πr2l=πr2l 复合材料体积:(2R)2l=4R2l 纤维体积分数:V f=πr2l/(4R2l)= πr2/(4R2) 纤维间距与纤维体积分数的关系: s=2R-2r=2[πr2/(4V f)]1/2-2r=2[(π/4V f)1/2-1]r 7、什么是材料复合的结构效果?试述其内涵。 结构效果是指在描述复合材料的性能时,必须考虑组分的几何形态、分布形态和尺度等可变因素。这类效果往往可以用数学关系描述。 结构效果包括:1、几何形态效果(形状效果):决定因素是组成中的连续相。对于1维分散质,当分散质的性质与基体有较大差异时,分散质的性能可能会对复合材料的性能起支配作用。2、分布形态效果(取向效果):又可分为几何形态分布(几何体的取向)和物理性能取向:导致复合材料性能的各向异性,对复合材料的性能有很大影响。3、尺度效果:影响材料表面物理化学性能(比表面积、表面自由能)、表面应力分布和界面状态,导致复合材料性能的变化。 8、简述单向复合材料的细观力学分析模型的基本假设的要点。 单元体:宏观均匀、无缺陷、增强体与基体性能恒定、线弹性。 增强体:匀质、各向同性、线弹性、定向排列、连续。

界面及界面改性方法 界面结合强度低,则增强纤维与基体很容易分离,在材料的断面可观察到脱粘、纤维拔出、纤维应力松弛等现象,起不到增强作用;但界面结合强度太高,则增强纤维与基体之间应力无法松弛,形成脆性断裂。 在研究和设计界面时,不应只追求界面粘结而应考虑到最优化和最佳综合性能。 1、聚合物基复合材料界面 界面结合有机械粘接与润湿吸附、化学键结合等。 大多数界面为物理粘结,结合强度较低,结合力主要来自如色散力、偶极力、氢键等物理粘结力。 偶联剂与纤维的结合(化学反应或氢键)也不稳定,可能被环境(水、化学介质等)破坏。一般在较低温度下使用,其界面可保持相对稳定。增强剂本身一般不与基体材料反应。 聚合物基复合材料界面改性原则: 1)在聚合物基复合材料的设计中,首先应考虑如何改善增强材料与基体间的浸润性。一般可采取延长浸渍时间,增大体系压力、降低熔体粘度以及改变增强体织物结构等措施。2)适度的界面结合强度 3)减少复合材料中产生的残余应力 4)调节界面内应力和减缓应力集中 聚合物基体复合材料改性方法 1、颗粒增强体在热塑性聚合物基体加入两性相溶剂(增容剂),则能使液晶微纤与基体间形成结合良好的界面 2、纤维增强体复合材料界面改善 a)纤维表面偶联剂 b)涂覆界面层 c)增强体表面改性 2、金属基复合材料界面 金属基体在高温下容易与增强体发生不同程度的界面反应,金属基体多为合金材料,在冷却凝固热处理过程中还会发生元素偏聚、扩散、固溶、相变等。 金属基复合材料界面结合方式有化学结合、物理结合、扩散结合、机械结合。总的来讲,金属基体复合材料界面以化学结合为主,有时也会出现几种界面结合方式共存。 金属基体复合材料的界面有3种类型:第一类界面平整、组分纯净,无中间相。第二类界面不平直,由原始组分构成的凸凹的溶解扩散型界面。第三类界面中含有尺寸在亚微米级的界面反应物。多数金属基复合材料在制备过程中发生不同程度的界面反应。 金属基复合材料的界面控制研究方法: 1)对增强材料进行表面涂层处理在增强材料组元上预先涂层以改善增强材料与基体的浸润性,同时涂层还应起到防止发生反应的阻挡层作用。 2)选择金属元素改变基体的合金成分,造成某一元素在界面上富集形成阻挡层来控制界面反应。尽量避免选择易参与界面反应生成脆硬界面相、造成强界面结合的合金元素 3)优化制备工艺和参数金属基体复合材料界面反应程度主要取决于制备方法和工艺参数,因此优化制备工艺和严格控制工艺参数是优化界面结构和控制界面反应的有效途径。 3、陶瓷基复合材料的界面 陶瓷基体复合材料指基体为陶瓷材料的复合材料。增强体包括金属和陶瓷材料。界面结合方式与金属基体复合材料基本相同,有化学结合、物理结合、机械结合和扩散结合,其中以化学结合为主,有时几种结合方式同时存在。 陶瓷基体复合材料界面控制方法

班级___ ___学号____ ____姓名____ _____成绩______________ 一、选择题 1. m 与M 水平桌面间都是光滑接触,为维持m 与M 相对静止,则推动M 的水平力F 为:( B ) (A)(m +M )g ctg θ (B)(m +M )g tg θ (C)mg tg θ (D)Mg tg θ 2. 一质量为m 的质点,自半径为R 的光滑半球形碗口由静止下滑,质点在碗内某处的速率为v ,则质点对该处的压力数值为:( B ) (A)R mv 2 (B)R mv 232 (C)R mv 22 (D)R mv 252 3. 如图,作匀速圆周运动的物体,从A 运动到B 的过程中,物体所受合外力的冲量:( C ) (A) 大小为零 (B ) 大小不等于零,方向与v A 相同 (C) 大小不等于零,方向与v B 相同 (D) 大小不等于零,方向与物体在B 点所受合力相同 二、填空题 1. 已知m A =2kg ,m B =1kg ,m A 、m B 与桌面间的摩擦系数μ=0.5,(1)今用水平力F =10N 推m B ,则m A 与m B 的摩擦力f =_______0______,m A 的加速度a A =_____0_______. (2)今用水平力F =20N 推m B ,则m A 与m B 的摩擦力f =____5N____,m A 的加速度a A =_____1.7____. (g =10m/s 2) 2. 设有三个质量完全相同的物体,在某时刻t 它们的速度分别为v 1、v 2、v 3,并且v 1=v 2=v 3 ,v 1与v 2方向相反,v 3与v 1相垂直,设它们的质量全为m ,试问该时刻三物体组成的系统的总动量为_______m v 3________. 3.两质量分别为m 1、m 2的物体用一倔强系数为K 的轻弹簧相连放在光滑水平桌面上(如图),当两物体相距为x 时,系统由静止释放,已知弹簧的自然长度为x 0,当两物体相距为x 0时,m 1的速度大小为 2 2 121 Km x m m m + . 4. 一弹簧变形量为x 时,其恢复力为F =2ax -3bx 2,现让该弹簧由x =0变形到x =L ,其弹力的功为: 2 3 aL bL - . 5. 如图,质量为m 的小球,拴于不可伸长的轻绳上,在光滑水平桌面上作匀速圆周运动,其半径为R ,角速度为ω,绳的另一端通过光 滑的竖直管用手拉住,如把绳向下拉R /2时角速度ω’为 F m A m B m M F θ A O B R v A v B x m 1 m 2 F m R

复合材料习题 第一章 一、判断题:判断以下各论点的正误。 1、复合材料是由两个组元以上的材料化合而成的。(?) 2、混杂复合总是指两种以上的纤维增强基体。(?) 3、层板复合材料主要是指由颗料增强的复合材料。(?) 4、最广泛应用的复合材料是金属基复合材料。(?) 5、复合材料具有可设计性。(?) 6、竹、麻、木、骨、皮肤是天然复合材料。(?) 7、分散相总是较基体强度和硬度高、刚度大。(?) 8、玻璃钢问世于二十世纪四十年代。(?) 二、选择题:从A、B、C、D中选择出正确的答案。 1、金属基复合材料通常(B、D) A、以重金属作基体。 B、延性比金属差。 C、弹性模量比基体低。 D、较基体具有更高的高温强度。 2、目前,大多数聚合物基复合材料的使用温度为(B) A、低于100℃。 B、低于200℃。 C、低于300℃。 D、低于400℃。 3、金属基复合材料的使用温度范围为(B) A、低于300℃。 B、在350-1100℃之间。 C、低于800℃。 D、高于1000℃。 4、混杂复合材料(B、D) A、仅指两种以上增强材料组成的复合材料。 B、是具有混杂纤维或颗粒增强的复合材料。 C、总被认为是两向编织的复合材料。 D、通常为多层复合材料。 5、玻璃钢是(B) A、玻璃纤维增强Al基复合材料。 B、玻璃纤维增强塑料。 C、碳纤维增强塑料。 D、氧化铝纤维增强塑料。 6、功能复合材料(A、C、D) A、是指由功能体和基体组成的复合材料。 B、包括各种力学性能的复合材料。 C、包括各种电学性能的复合材料。 D、包括各种声学性能的复合材料。 7、材料的比模量和比强度越高(A) A、制作同一零件时自重越小、刚度越大。 、制作同一零件时自重越大、刚度越大。B. C、制作同一零件时自重越小、刚度越小。 D、制作同一零件时自重越大、刚度越小。 三、简述增强材料(增强体、功能体)在复合材料中所起的作用,并举例说明。 填充:廉价、颗粒状填料,降低成本。例:PVC中添加碳酸钙粉末。 增强:纤维状或片状增强体,提高复合材料的力学性能和热性能。效果取决于增强体本身的力学性能、形态等。例:TiC颗粒增强SiN复合材料、碳化钨/钴复合材料,切割工具;碳/碳复合材

第一章 聚合物合金的概念、合金化技术的特点? 聚合物合金:有两种以上不同的高分子链存在的多组分聚合物体系 合金化技术的特点:1、开发费用低,周期短,易于实现工业化生产。2、易于制得综合性能优良的聚合物材料。3、有利于产品的多品种化和系列化。 热力学相容性和工艺相容性的概念? 热力学相容性:达到分子程度混合的均相共混物,满足热力学相容条件的体系。 工艺相容性:使用过程中不会发生剥离现象具有一定程度相容的共混体系。 如何从热力学角度判断聚合物合金的相容性? 1、共混体系的混合自由能(ΔG M )满足ΔG M =ΔH M -TΔS M <0 2、聚合物间的相互作用参数χ 12 为负值或者小的正值。 3、聚合物分子量越小,且两种聚合物分子量相近。 4、两种聚合物的热膨胀系数相近。 5、两种聚合物的溶度参数相近。 *思考如何从改变聚合物分子链结构入手,改变聚合物间的相容性? 1、通过共聚使分子链引入极性基团。 2、对聚合物分子链化学改性。 3、通过共聚使分子链引入特殊相互作用基团。 4、形成IPN或交联结构。 5、改变分子量。 第二章 *列举影响聚合物合金相态结构连续性的因素,并说明分别是如何影响的? 组分比:含量高的组分易形成连续相; 黏度比:黏度低的组分流动性较好,容易形成连续相; 内聚能密度:内聚能密度大的聚合物,在共混物中不易分散,容易形成分散相;溶剂类型:连续相组分会随溶剂的品种而改变; 聚合工艺:首先合成的聚合物倾向于形成连续性程度大的相。 说明聚合物合金的相容性对形态结构有何影响?

共混体系中聚合物间的工艺相容性越好,它们的分子链越容易相互扩散而达到均匀的混合,两相间的过渡区越宽,相界面越模糊,分散相微区尺寸越小。完全相容的体系,相界面消失,微区也随之消失而成为均相体系。两种聚合物间完全不相容的体系,聚合物之间相互扩散的倾向很小,相界面和明显,界面黏接力很差,甚至发生宏观的分层剥离现象。 什么是嵌段共聚物的微相分离?如何控制嵌段共聚物的微相分离结构? 微相分离:由化学键相连接的不同链段间的相分离 控制溶剂、场诱导、特殊基底控制、嵌段分子量来控制 *简述聚合物合金界面层的特性及其在合金中所起的作用。 特性:1、两种分子链的分布是不均匀的,从相区到界面形成一浓度梯度;2、分子链比各自相区内排列松散,因而密度稍低于两相聚合的平均密度;3、界面层内易聚集更多的表面活性剂、其他添加剂、分子量较低的聚合物分子。 作用:力的传递效应;光学效应;诱导效应。 第三章 简述橡胶增韧塑料的形变机理及形变特点。 形变机理:银纹化和剪切带形变 特点:1、橡胶的存在有利于发生屈服形变;2、力学性能受形变机理影响 简述橡胶增韧塑料形变机理的研究方法及影响形变机理的因素。 定量研究:高精度的蠕变仪同时测定试样在张应力作用下的纵向和横向形变 影响因素:树脂基体;应力和应变速率;温度;橡胶含量;拉伸取向 简述橡胶增韧塑料的增韧机理,并列举实例加以说明。 多重银纹化增韧理论:在橡胶增韧的塑料中,由于橡胶粒子的存在,应力场不再是均匀的,橡胶粒子起着应力集中的作用。(脆性玻璃态高聚物受外力作用发生银纹形变时材料韧性很差) 银纹-剪切带增韧机理:银纹和剪切到之间存在着相互作用和协同作用。(ABS 拉伸过程中既有发白现象,又有细颈形成) 试比较橡胶增韧塑料和刚性粒子工程塑料的异同点。 1、增韧剂种类不同; 2、增韧的对象不同; 3、增韧剂含量对增韧效果的影响不同; 4、改善聚合物合金性能的效果不同; 5、增韧机理不同; 6、对两相界面黏结强度的要求是相同 第四章

聚合物基复合材料 摘要:聚合物基复合材料以其特有的性能近年来越来越受到人们的青睐。本文简单的介绍了聚合物基复合材料,描述了其作为一种新材料的性能特点,并详细描述了其发展历史及应用。 关键词:聚合物、复合材料、应用、历史 1、聚合物基复合材料 复合材料是指:两个或两个以上独立的物理相,包括粘接材料(基体)和粒料纤维或片状材料所组成的一种固体物。 (1) 复合材料的组分材料虽然保持其相对独立性,但复合材料的性能却不是各组分材料性能的简单加和,而是有着重要的改进。(2)复合材料中通常有一相为连续相,称为基体;另一相为分散相,称为增强材料。(3)分散相是以独立的形态分布在整个连续相中,两相之间存在着界面。分散相可以是增强纤维,也可以是颗粒状或弥散的填料。 聚合物基复合材料(PMC)是以有机聚合物(主要为热固性树脂、热塑性树脂及橡胶)为基体,连续纤维为增强材料组合而成的。聚合物基体材料虽然强度低,但由于其粘接性能好,能把纤维牢固地粘接起来,同时还能使载荷均匀分布,并传递到纤维上去,并允许纤维承受压缩和剪切载荷。而纤维的高强度、高模量的特性使它成为理想的承载体。纤维和基体之间的良好的结合,各种材料在性能上互相取长补短,产生协同效应,材料的综合性能优于原组成材料而满足各种不同的要求,充分展示各自的优点,并能实现最佳结构设计、具有许多优良特性。 实用PMC通常按两种方式分类。一种以基体性质不同分为热固性树脂基复合材料和热塑性树脂基复合材料;另一种按增强剂类型及在复合材料中分布状态分类。如:玻璃纤维增强热固性塑料(俗称玻璃钢)、短切玻璃纤维增强热塑性塑料、碳纤维增强塑料、芳香族聚酰胺纤维增强塑料、碳化硅纤维增强塑料、矿物纤维增强塑料、石墨纤维增强塑料、木质纤维增强塑料等。这些聚合物基复合材料具有上述共同的特点,同时还有其本身的特殊性能。通常意义上的聚合物基复合材料一般就是指纤维增强塑料。 而聚合物基复合材料一般都具有以下特性: 1. 比强度、比模量大。比强度和比模量是度量材料承载能力的一个指标,比强度越高,同一零件的自重越小;比模量越高,零件的刚性越大。复合材料的比强度和比模量都比较大,例如碳纤维和环氧树脂组成的复合材料,其比强度是钢的

摘自课本《聚合物基复合材料》,针对的是聚合物基纳米复合材料的制备方法。 1、溶胶-凝胶法 溶胶-凝胶法是最早用来制备纳米复合材料的方法之一。所谓的溶胶-凝胶工艺过程是将前驱物在一定的有机溶剂中形成均质溶液,均质溶液中的溶质水解形成纳米级粒子并成为溶胶,然后经溶剂挥发或加热等处理使溶胶转化为凝胶。溶胶-凝胶中通常用酸、碱和中性盐来催化前驱物水解和缩合,因其水解和缩合条件温和,因此在制备上显得特别方便。根据聚合物与无机组分的相互作用情况,可将其分为以下几类: (1)直接将可溶性聚合物嵌入到无机网络中把前驱物溶解在形行成的聚合物溶液中,在酸、碱或中性盐的催化作用下,让前驱化合物水解,形成半互穿网络。(2)嵌入的聚合物与无机网络有共价键作用在聚合物侧基或主链末端引入能与无机组分形成共价键的基团,就可赋予其具有可与无机组分进行共价交联的优点,可明显增加产品的弹性模量和极限强度。在良好溶解的情况下,极性聚合物也可与无机物形成较强的物理作用,如氢键。 (3)有机-无机互穿网络在溶胶-凝胶体系中加入交联单体,使交联聚合和前驱物的水解与缩合同步进行,就可形成有机-无机同步互穿网络。用此方法,聚合物具有交联结构,可减少凝胶的收缩,具有较大的均匀性和较小的微区尺寸,一些完全不溶的聚合物可以原位生成均匀地嵌入到无机网络中。 溶胶-凝胶法的特点是可在温和条件下进行,可使两相分散均匀,通过控制前驱物的水解-缩合来调节溶胶-凝胶化过程,从而在反应早期就能控制材料的表面与界面性能,产生结构极其精细的第二相。存在的问题是在凝胶干燥过程中,由于溶剂、小分子、水的挥发可能导致材料内部产生收缩应力,从而会影响材料的力学和机械性能。另外,该法所选聚合物必须是溶解于所用溶剂中的,因而这种方法受到一定限制。 2、层间插入法 层间插入法是利用层状无机物(如粘土、云母等层状金属盐类)的膨胀性、吸附性和离子交换功能,使之作为无机主体,将聚合物(或单体)作为客体插入于无机相的层间,制得聚合物基有机-无机纳米复合材料。层状无机物是一维方向上的纳米材料,其粒子不易团聚且易分散,其层间距离及每层厚度都在纳米尺度范

一.填空题: 1.玻璃钢材料由(基材)与(增强材料)组成,其中(各类树脂)和(凝胶材料)为玻璃钢的常用基材。 2.常见可以拉制成纤维的玻璃种类主要分为(无碱玻璃)、(中碱玻璃)、(高碱玻璃)、(高强玻璃),其中(无碱玻璃纤维)是应用最多的玻纤。 3.连续玻璃纤维纺织制品就起产品形态而言可分为(纱线)(织物)两大类别。 4. 预浸料的制备方式可分为(湿法)(干法)及(粉末法)。 5. 结构胶粘剂一般以(热固性树脂)为基体,以(热塑性树脂)或(弹性体)为增韧剂,配以固化剂等组成。 6. 按照材料成分分类主要分为(环氧树脂胶粘剂)(聚酰亚胺胶粘剂)(酚醛树脂胶粘剂)(硅酮树脂胶粘剂)。 7. 玻璃钢制品的生产过程可大致分为(定型)(浸渍)(固化)三个要素。 8. 环氧树脂是分子中含有两个或两个以上(环氧基团)的一类高分子化合物。 9. 按适用于玻璃钢手糊成型的模具结构形式分为:(单模)及(敞口式对模)。 10. 叶片制造常用的基体树脂有(不饱和聚酯树脂),(环氧乙烯基树脂)及(环氧树脂)三类。 二.名词解释: 1.热固性树脂:这种树脂在催化剂及一定的温度、压力作用下发生不可逆的化学反应,是线性有机聚合物链相互交联后形成的三维结构体。 2.预浸料:将定向排列的纤维束或织物浸涂树脂基体,并通过一定的处理后贮存备用的中间材料。 3.不饱和聚酯树脂:是由饱和的或不饱和的(二元醇)与饱和的及不饱和的(二元酸或酸酐)缩聚而成的线性高分子化合物。 4.单位面积质量:一定大小平板状材料的质量和它的面积之比。 5. 含水率:在规定条件下测得的原丝或制品的含水量。即试样的湿态质量和干态质量的差数与湿态质量的比值,用百分率表示。 6. 拉伸断裂强度:在拉伸试验中,试样单位面积或线密度所承受的拉伸断裂强力。单丝以Pa 为单位,纱线以N/tex为单位。 7. 弹性模量:物体在弹性限度内,应力与其应变的比例数。有拉伸和压缩弹性模量(又称杨氏弹性模量)、剪切和弯曲弹性模量等,以Pa(帕斯卡)为单位。 8. 偶联剂:能在树脂基体与增强材料的界面间促进或建立更强结合的一种物质。

大学研究生课程论文 题目聚合物基复合材料的界面研究进展成绩 专业材料工程 课程名称、代码1512011080405 年级 姓名学号 时间年月 任课教师

聚合物基复合材料的界面研究进展 【摘要】界面的好坏是直接影响复合材料性能的关键因素之一。当复合材料受到外力作用时,除增强材料和基体受力外,界面亦起着极其重要的作用。本文主要综述无机刚性粒子增强复合材料、无机纳米粒子增强复合材料、纤维增强复合材料、原位复合材料的界面特性及其改性方法,并简要介绍了各种复合材料的增强机理,界面相容性。 【关键词】聚合物;复合材料;综述;增强 1 前言 界面是复合材料极为重要的微观结构,它作为增强体与基体连接的“桥梁”,对复合材料的物理机械性能有至关重要的影响。复合材料一般是由增强相、基体相和它们的中间相(界面相)组成,它们各自都有其独特的结构、性能与作用,增强相主要起承载作用,基体相主要起连接增强相和传载作用,界面是增强相和基体相连接的桥梁,同时是应力的传递者[1]。目前对增强相和基体相的研究已取得了许多成果,但对作为复合材料三大微观结构之一的界面问题的研究却不够深入,其原因是测试界面的精细方法运用起来较困难,描述的理论尚不完整,尤其从力学的角度研究界面的性质、作用及其对复合材料力学性能的影响和破坏机理等方面的工作正在开展。界面的性质直接影响着复合材料的各项力学性能[2],尤其是层间剪切、断裂、抗冲击等性能,因此随着复合材料科学和应用的发展,复合材料界面及其力学行为将越来越受到重视。 复合材料的强度、刚性及韧性是代表其物理机械性能的重要指标,对复合材料进行界面改性使两相界面具有合适的粘附力,形成一个相互作用匹配且能顺利传递应力的中间模量层,以提高聚合物基复合材料的力学性能一直是高分子材料科学的重要研究领域[3]。 2 无机刚性粒子增强聚合物基复合材料及其界面 无机刚性粒子增强聚合物是近年来研究的热点,它克服了以往用弹性体、热塑性树脂增韧聚合物时在韧性提高的同时刚性下降的缺点。常用的无机刚性粒子[4]有CaCO3、SiC、BaSO4、滑石、硅石灰、蒙脱土以及煤灰等。欧玉春[5]等提出刚性粒子增强增韧聚合物的界面结构模型,即在均匀分散的刚性粒子周围嵌入具有良好界面结合和一定厚度的柔性界面相,以便在材料经受破坏时能引发银纹,终止裂缝的扩展。在一定形态结构下它还可引发基体剪切屈服,从而消耗大量冲击能,又能较好地传递所承受的外应力,达到既增强又增韧的目的。 在PP/CaCO3复合体系中用酯酸类偶联剂在刚性粒子表面引入柔性或弹性界面层,降低

65. 如图所示,几种载流导线在平面内分布,电流均为I ,求:它们在O 点的磁感应强度。 1 R I B 80μ= 方向 垂直纸面向外 2 R I R I B πμμ2200- = 方向 垂直纸面向里 3 R I R I B 4200μπμ+ = 方向 垂直纸面向外 66. 一半径为R 的均匀带电无限长直圆筒,电荷面密度为σ,该筒以角速度ω绕其轴线匀速旋转。试求圆筒内部的磁感应强度。 解:如图所示,圆筒旋转时相当于圆筒上具有同向的面电流密度i , σωσωR R i =ππ=)2/(2 作矩形有向闭合环路如图中所示.从电流分布的对称性分析可知,在ab 上各点B 的 大小和方向均相同,而且B 的方向平行于ab ,在bc 和fa 上各点B 的方向与线元垂直, 在de , cd fe ,上各点0=B .应用安培环路定理 ∑??=I l B 0d μ 可得 ab i ab B 0μ= σωμμR i B 00== 圆筒内部为均匀磁场,磁感强度的大小为σωμR B 0=,方向平行于轴线朝右.

67.在半径为R 的长直金属圆柱体内部挖去一个半径为r 的长直圆柱体,两柱体轴线平行,其间距为a (如图)。今在此导体内通以电流I ,电流在截面上均匀分布,求:空心部分轴线上O ' 点的磁感应强度的大小。 解:) (22r R I J -= π 1012 1 r J B ?= μ 2022 1 r k J B ?-=μ j Ja O O k J r r J B B 021******** 21)(2 1 μμμ=?=-?= += r R Ia ) (22 2 0-= πμ 68.一无限长圆柱形铜导体,半径为R ,通以均匀分布的I 今取一矩形平面S (长为L ,宽为2R ),位置如图,求:通过该矩形平面的磁通量。

1.聚合物基复合材料的组成 (1) 基体 热固性基体: i) 熔体或溶液粘度低,易于浸渍与浸润,成型工艺性好 ii) 交联固化后成网状结构,尺寸稳定性好耐热性好,但性脆 iii) 制备过程伴有复杂化学反应 热塑性基体: i) 熔体粘度大,浸渍与浸润困难,需较高温度和压力下成型,工艺性差 ii) 线性分子结构,抗蠕变和尺寸稳定性差,但韧性好 iii) 制备过程中伴有聚集态结构转变及取向、结晶等物理现象 (2) 增强体 主要有碳纤、玻璃纤维、芳纶纤维、硼纤维等 由于树脂基体与增强体相容性、浸润性较差,增强体多经过表面处理与表面改性,以及浸润剂、偶联剂和涂复层的使用,使其组成复杂化。 3.复合材料的界面 1)界面现象:①表面吸附作用与浸润 ②扩散与粘结(含界面互穿网络结构) ③界面上分子间相互作用力(范氏力和化学键合力) 2). 复合材料的界面形成过程 PMC、MMC、CMC等复合材料体系对界面要求各不相同,它们的成型加工方法与工艺差别很大,各有特点,使复合材料界面形成过程十分复杂,理论上可分为三个阶段。(1)第一阶段:增强体表面预处理或改性阶段。 i) 界面设计与控制的重要手段 ii) 改性层成为最终界面层的重要组成部分 iii) 为第二阶段作准备 (2)第二阶段:增强体与基体在一组份为液态(或粘流态)时的接触与浸润过程 i) 接触—吸附与浸润—交互扩散—化学结合或物理结合。化学结合可看作是一种 特殊的浸润过程 ii) 界面形成与发展的关键阶段 (3)第三阶段:液态(或粘流态)组分的固化过程,即凝固或化学反应 i) 界面的固定(亚稳态、非平衡态) ii) 界面的稳定(稳态、平衡态) 在复合材料界面形成过程中涉及: i) 界面间的相互置换:如,润湿过程是一个固-液界面置换固-气表面的过程 ii) 界面间的相互转化:如,固化过程是固-液界面向固-固界面转化的过程后处理过程:固-固界面自身完善与平衡的过程 3)复合材料界面结构与性能特点 i) 非单分子层,其组成、结构形态、形貌十分复杂、形式多样。界面区至少包括: 基体表面层、增强体表面层、基体/增强体界面层三个部分 ii ) 具有一定厚度的界面相(层),其组成、结构、性能随厚度方向变化而变化,具有“梯度”材料的性能特征

1.质点运动学单元练习(一)答案 1.B 2.D 3.D 4.B 5.3.0m ;5.0m (提示:首先分析质点的运动规律,在t <2.0s 时质点沿x 轴正方向运动;在t =2.0s 时质点的速率为零;,在t >2.0s 时质点沿x 轴反方向运动;由位移和路程的定义可以求得答案。) 6.135m (提示:质点作变加速运动,可由加速度对时间t 的两次积分求得质点运动方程。) 7.解:(1))()2(22 SI j t i t r -+= )(21m j i r += )(242m j i r -= )(3212m j i r r r -=-=? )/(32s m j i t r v -=??= (2))(22SI j t i dt r d v -== )(2SI j dt v d a -== )/(422s m j i v -= )/(222--=s m j a 8.解: t A tdt A adt v t o t o ωω-=ωω-== ?? sin cos 2 t A tdt A A vdt A x t o t o ω=ωω-=+=??cos sin

9.解:(1)设太阳光线对地转动的角速度为ω s rad /1027.73600 *62 /5-?=π= ω s m t h dt ds v /1094.1cos 32 -?=ωω== (2)当旗杆与投影等长时,4/π=ωt h s t 0.31008.144=?=ω π = 10.解: ky y v v t y y v t dv a -==== d d d d d d d -k =y v d v / d y ??+=- =-C v ky v v y ky 2 22 121, d d 已知y =y o ,v =v o 则2020 2 121ky v C --= )(22 22y y k v v o o -+= ωt h s

《大学物理》课后作业题 专业班级: 姓名: 学号: 作业要求:题目可打印,答案要求手写,该课程考试时交作业。 第一章 质点力学 1、质点的运动函数为: 5 4;22 +==t y t x , 式中的量均采用SI 单位制。求:(1)质点运动的轨道方程;(2)s 11=t 和s 22=t 时,质点的位置、速度和加速度。 1、用消元法 t=x/2 轨迹方程为 y=x 2+5 2、运动的合成 x 方向上的速度为x'=2, y 方向上的速度为y'=8t+5 将t 带入分别求出x 和y 方向上的速度 然后合成 x 方向上的加速度为x''=0 y 方向上的加速度为y''=8 所以加速度为8 2、如图所示,把质量为m 的小球悬挂在以恒加速度水平运动的小车上,悬线与竖直方向的夹角为θ,求小车的加速度和绳的张力。 绳子的拉力F ,将其水平和竖直正交分解为 Fsinα 和 Fcosα 竖直:Fcosα=mg 水平:Fsinα=ma a=gtanα 方向水平向右 3、一质量为0.10kg 的质点由静止开始运动,运动函数为j i 23 5 3 += t r (SI 单位)

求在t=0到t=2s 时间内,作用在该质点上的合力所做的功。 质点的速度就是 V =dr / dt =5* t^2 i +0 j 即质点是做直线运动,在 t =0时速度为V0=0;在 t =2秒时,速度为 V1=5*2^2=20 m/s 由动能定理得所求合力做的功是 W 合=(m*V1^2 / 2)-(m*V0^2 / 2)=m*V1^2 / 2=0.1*20^2 / 2=20 焦耳 第二章 刚体力学 1、在图示系统中,滑轮可视为半径为R 、质量为m 0 的匀质圆盘。设绳与滑轮之间无滑动,水平面光滑,并且m 1=50kg ,m 2=200kg ,m 0=15kg ,R=0.10m ,求物体的加速度及绳中的张力。 解 将体系隔离为1m ,0m , 2m 三个部分,对1 m 和2m 分别列牛顿方程,有 a m T g m 222=- a m T 1 1= 因滑轮与绳子间无滑动,则有运动学条件 R a β= 联立求解由以上四式,可得 由此得物体的加速度和绳中的张力为 m 2 T 1

1 什么是复合材料,复合材料有哪些特点,并结合复合材料的特点说明其应用领域广泛的原因。 答:复合材料是由两种或两种以上不同性质的材料,通过物理或化学的方法,在宏观上组成具有新性能的材料。各种材料在性能上互相取长补短,产生协同作用,使复合材料的综合性能优于原组成材料而满足不同的要求。 复合材料的特点: A 典型的复合材料是在一个特定的基体中,填充有一种或多种填充体; B 既能保留原组分或材料的主要特色,并通过复合效应获得原组分所不具备的性能; C 可以通过材料设计使各组分的性能相互补充并彼此关联,从而获得新的优越性能 表面处理方法:化学气相沉积;物理气相沉积;溶胶、凝胶法;电镀、化学镀 6 热塑性树脂基复合材料与热固性树脂基复合材料在性能和加工工艺上的区别是什么? 答:热塑性树脂是指具有线型或分枝型结构的有机高分子化合物,热固性树脂是以不饱和聚酯、环氧树脂、酚醛树脂等为主的高分子化合物。 性能上: 热塑性树脂—柔韧性大,脆性低,加工性能好,但刚性、耐热性、尺寸稳定性差热固性树脂—刚性大,耐腐蚀性、耐热性、尺寸稳定性好,不易变形,成型工艺复杂,加工较难 加工工艺上: 热塑性树脂—受热软化或熔融,可进行各种线型加工,冷却后变得坚硬。再受热,又可进行熔融加工,具有可重复加工性。 热固性树脂—受热熔融的同时发生固化反应,形成立体网状结构,冷却后再受热不熔融,在溶剂中不溶解,不具有重复加工性。 8 什么是纳米复合材料? 答:纳米复合材料是指尺度为1 nm一100 nm的超微粒经压制、烧结或溅射而成的凝聚态固体。它具有断裂强度高、韧性好,耐高温等特性。 10 举出一个复合材料树脂体系的实例,并说明各组分的作用。 答:如不饱和聚酯树脂体系,各组分及其作用如下: 1 交联剂:通过引发剂作用使线性聚酯分子交联成三维网状的体型大分子结构。 2 引发剂:打开交联剂分子和不饱和聚酯分子链上的双键,开形成自由基,发生自由共聚反应,达到交联固化的目的。引发剂一般为过氧化物。 3 促进剂:使引发剂降低分解活化能,降低引发温度。 4 阻聚剂:增加不饱和聚酯树脂的贮存稳定性,调节适用期。

聚合物改性期末复习题 一填空题: 1 高分子聚合物的改性方法多种多样,总体上可划分为共混改性、填充改性、复合材料、化学改性、表面改性几大类。 2 广义的共混包括物理共混、化学共混和物理/化学共混。 3 第一个实现工业化生产的共混物是1942年投产的聚氯乙烯与丁腈橡胶的共混物。 4 1964年,四氧化锇染色法问世,应用于电镜观测,使人们能够从微观上研究聚合物两相形态,成为聚合物改性研究中的重要里程碑。 5 共混改性的方法又可按共混时物料的状态,分为熔融共混、溶液共混、乳液共混等。 6 通常所说的机械共混,主要就是指熔融共混。 7 共混物的形态是多种多样的,但可分为三种基本类型:均相体系、“海-岛结构”两相体系和“海-海结构”两相体系。 8 在共混过程中,同时存在着“破碎”与“凝聚”这两个互逆的过程。当集聚过程与破碎过程达到动态平衡时,分散相粒子的粒径达到一个平衡值,这一平衡值称为“平衡粒径” 9 塑料大形变的形变机理,包含两种可能的过程,其一是剪切形变过程,其二是银纹化过程。 10 塑料基体可分为两大类:一类是脆性基体,以PS、PMMA为代表;另一类是准韧性基体,以PC、PA为代表。 11 对于脆性基体,橡胶颗粒主要是在塑料基体中诱发银纹;而对于有一定韧性

的基体,橡胶颗粒主要是诱发剪切带。 12 两阶共混历程的关键是制备具有海-海结构的中间产物,这也是两阶共混不同于一般的“母粒共混”的特征所在。 13 相容剂的类型有非反应性共聚物、反应性共聚物等,也可以采用原位聚合的方法制备。 14 聚合物共混物,从总体上来说,可以分为以塑料为主体的共混物和以橡胶为主体的共混物两大类。 15 在PVC硬制品中添加CPE,主要是起增韧改性的作用;而在PVC软制品中添加CPE是用作增塑剂,以提高PVC软制品的耐久性。 16 为改善共混体系的透光性,通常有两种可供选择的途径,其一是使共混物组成间具有相近的折射率;其二是使分散相粒子的粒径小于可见光的波长。 17 用在PVC制品中的ACR有两种类型,其一是用作加工流动改性剂的;其二是用作抗冲改性剂的。 18 共混性热塑性弹性体的形态,是以橡胶为分散相,塑料为连续相。 19 碳酸钙是用途广泛而价格低廉的填料,因制造方法不同,可分为重质碳酸钙和轻质碳酸钙。 20 热固性树脂基纤维增强复合材料大多以玻璃纤维作为增强材料,所以俗称玻璃钢。 21 在橡胶工业中,炭黑是用量最大的填充剂和补强剂。 22 接枝共聚物有一个主要特征是,容易和它们相应的均聚物共混。 23 制备嵌段共聚物最常用的方法有两种:活性加成聚合和缩聚合。 24 制备IPN的方法主要有三种:分布聚合法、同步聚合法和乳液聚合法。

1聚合物基复合材料的定义、特征、结构模式。 聚合物基复合材料:是以有机聚合物为基体,以颗粒、纤维等为增 强材料组成的复合材料 特征:1比强度和比模量高,比强度(抗拉强度与密度之比)和比模 量(弹性模量与密度之比)高,说明材料轻而且刚性大。2 良好的抗 疲劳性能疲劳是材料在循环应力作用下的性质。复合材料能有效地 阻止疲劳裂纹的扩展。3、减振性能好在工作过程中振动问题十分突出,复合材料为多相系统,大量的界面对振动有反射吸收作用。且 自振动频率高,不易产生共振4、高温性能好复合材料在高温下强度 和模量基本不变5、各项异性和可设计性。6、成型加工性好复合材 料可成型任意型面的零件7、其它优点与其它类材料相比,聚合物基 复合材料耐化学腐蚀、导电、导热率低等特点。 缺点:1耐湿热性差2.材料性能分散性差3.价格过高 复合材料的结构①无规分散(弥散)增强结构(含颗粒、晶须、短 纤维)②连续长纤单向增强结构(单向板)③层合(板)结构(二维 织布或连续纤维铺层,每层不同)④三维编织体增强结构⑤夹层结 构(蜂窝夹层等)⑥混杂结构 2、复合材料的界面效应有哪些?怎么影响材料的性能。 界面在复合材料中所起到的效应: 1、传递效应:界面可将复合材料体系中基体承受的外力传递给增强相,起到基体和增强相之间的桥梁作用。 2、阻断效应:基体和增强相之间结合力适当的界面有阻止裂纹扩展、减缓应力集中的作用。 3、不连续效应:在界面上产生物理性能的不连续性和界面摩擦出现 的现象 4、散射和吸收效应:光波、声波、热弹性波、冲击波等在界面产生 散射和吸收。 5、诱导效应:一种物质(通常是增强物)的表面结构使另一种(通常 是聚合物基体)与之接触的物质的结构由于诱导作用而发生改变,由 此产生一些现象 3.试说明玻璃纤维、碳纤维与芳纶纤维表面处理方法的相同点和不 同点。 相同点是都需要在高温下处理,改善纤维的微结构,使纤维与界面 和基体更加匹配。包括化学键理论,润湿理论,表面形态理论,可

纤维增强聚合物基复合材料界面残余热应力研究 赵若飞 周晓东 戴干策 (华东理工大学聚合物加工室上海200237) 摘要:本文综述了聚合物基纤维复合材料界面残余热应力的形成、测定方法和各种理论分析方法。阐述了残余应力对界面粘结强度以及复合材料断裂韧性和强度的影响,最后对界面残余应力的控制方法作了评述。 关键词:聚合物基纤维复合材料 残余热应力 界面 1 前 言 聚合物基纤维复合材料的基体和增强纤维的热 膨胀系数存在很大的差异,而复合材料有相当部分 是在升温条件下成型的,当温度降低时,由于基体和 纤维的体积收缩率不同,会产生热残余应力,热固性 树脂在固化过程中发生体积收缩也会形成残余应 力。复合材料的残余应力同时存在于基体、纤维和 界面上,基体中的应力会使基体的性质发生变 化[1、2],使基体的耐冲击性、疲劳强度、压缩强度等下 降,甚至会引起基体的破坏。纤维中主要存在轴向 压缩残余应力,可能引起纤维发生曲折[3]。界面相 的残余应力有径向压缩或拉伸应力、环向拉伸应力 和界面剪切应力[4、5],这些应力都会对界面的粘结强 度和纤维的脱粘产生重要的影响[6~8]。 界面相残余应力的存在显然严重影响复合材料 的宏观性能,因此,人们一直希望能定量测定它,但 是界面层的厚度很小,属于微结构(纳米结构),而且界面存在材料的内部,所以难以直接测量残余应力[9]。纤维和基体中的残余应力则可采用各种实验方法来测定,例如光弹性法[2、10]、Ramman光谱法[11]、纤维总应变法[12]、碳纤维电阻率法[13]、单丝拔除法[14]等,可以通过测定邻近界面的基体或纤维中的残余应力来得到界面残余应力。另一方面,三十年来发展了有限元分析等各种理论分析方法研究复合材料残余应力[15~21],使人们对界面残余应力有了深入的认识。 近年来热塑性树脂基复合材料得到发展和广泛应用,人们对聚合物基复合材料的界面残余应力的研究越来越重视,这是因为与热固性树脂基复合材料相比,这种热塑性树脂在加工冷却过程中多伴有结晶的形成,与纤维的体积收缩比具有更大的差异[1、22] ,可能形成较大的界面残余应力。 2 残余应力的形成 聚合物基纤维复合材料有不少是在高于环境温度(150~300℃)的条件下加工,当体系温度降低时,会由于树脂和纤维的体积收缩不匹配而造成残余应力,表1列举了几种纤维和树脂的热膨胀系数和温度变化时的体积收缩率。由表1可见玻璃纤维是各向同性的,而碳纤维和凯芙拉纤维的横向和纵向热膨胀系数差别很大,当升温时沿纤维纵向收缩,横向膨胀。环氧树脂在固化过程中,伴随着化学反应体积发生收缩,产生残余应力,体积收缩率随树脂类型的不同在1%-6%范围内,固化完成后,环氧树脂随温度的降低继续发生一定的体积收缩,热膨胀系数在较窄的温度范围内(50~150℃)可看作常数(40~80ppm/℃)[24]。热塑性树脂在温度达到固化温度时(T c或者T g),体积收缩开始产生热应力,在达到固化温度以前,热塑性树脂仍然是熔体,虽然也有很大的体积收缩但却不产生残余应力,非晶型热塑性树脂的体积收缩率与环氧树脂相差不大,而结晶型的体积收缩率则相当高。 FRP/CM 2000.No.4

第八章 8-7 一个半径为的均匀带电半圆环,电荷线密度为,求环心处点的场强. 解: 如8-7图在圆上取 题8-7图 ,它在点产生场强大小为 方向沿半径向外 则 积分 ∴ ,方向沿轴正向. 8-8 均匀带电的细线弯成正方形,边长为,总电量为.(1)求这正方形轴线上离中心为处的场强;(2)证明:在处,它相当于点电荷产生的场强. 解: 如8-8图示,正方形一条边上电荷在点产生物强方向如图,大小为 ∵ ∴ R λO ?Rd dl =?λλd d d R l q ==O 20π4d d R R E ε? λ= ? ?ελ ?d sin π4sin d d 0R E E x ==??ελ ?πd cos π4)cos(d d 0R E E y -= -=R R E x 000π2d sin π4ελ??ελπ = =? d cos π400=-=???ελπR E y R E E x 0π2ελ = =x l q r E l r >>q E 4q P P E ? d ()4π4cos cos d 22 021l r E P + -= εθθλ22cos 22 1l r l + = θ12cos cos θθ-=24π4d 22 220l r l l r E P + += ελ

在垂直于平面上的分量 ∴ 题8-8图 由于对称性,点场强沿方向,大小为 ∵ ∴ 方向沿 8-10 均匀带电球壳内半径6cm ,外半径10cm ,电荷体密度为2×C ·m -3求距球心5cm , 8cm ,12cm 各点的场强. 解: 高斯定理 , 当时,, 时, ∴ , 方向沿半径向外. cm 时, ∴ 沿半径向外. 8-11 半径为 和(>)的两无限长同轴圆柱面,单位长度上分别带有电量和-,试求:(1)<;(2) <<;(3) >处各点的场强. 解: 高斯定理 P E ? d βcos d d P E E =⊥42 4π4d 2 2 22 22 l r r l r l r l E + + += ⊥ελP OP 2)4(π44d 422 22 0l r l r lr E E P + += ?=⊥ελl q 4= λ2)4(π42 2220l r l r qr E P ++= ε510-02π4ε∑=q r E 5=r cm 0=∑q 0=E ?8=r cm ∑q 3π 4p =3 (r )3内r -()202 3π43π4r r r E ερ内 -=41048.3?≈1C N -?12=r 3π 4∑=ρq -3(外r )内3r () 420331010.4π43π4?≈-=r r r E ερ内 外1C N -?1R 2R 2R 1R λλr 1R 1R r 2R r 2R 0d ε∑?= ?q S E s ??0 d ε ∑ ? = ? q S E s ? ?