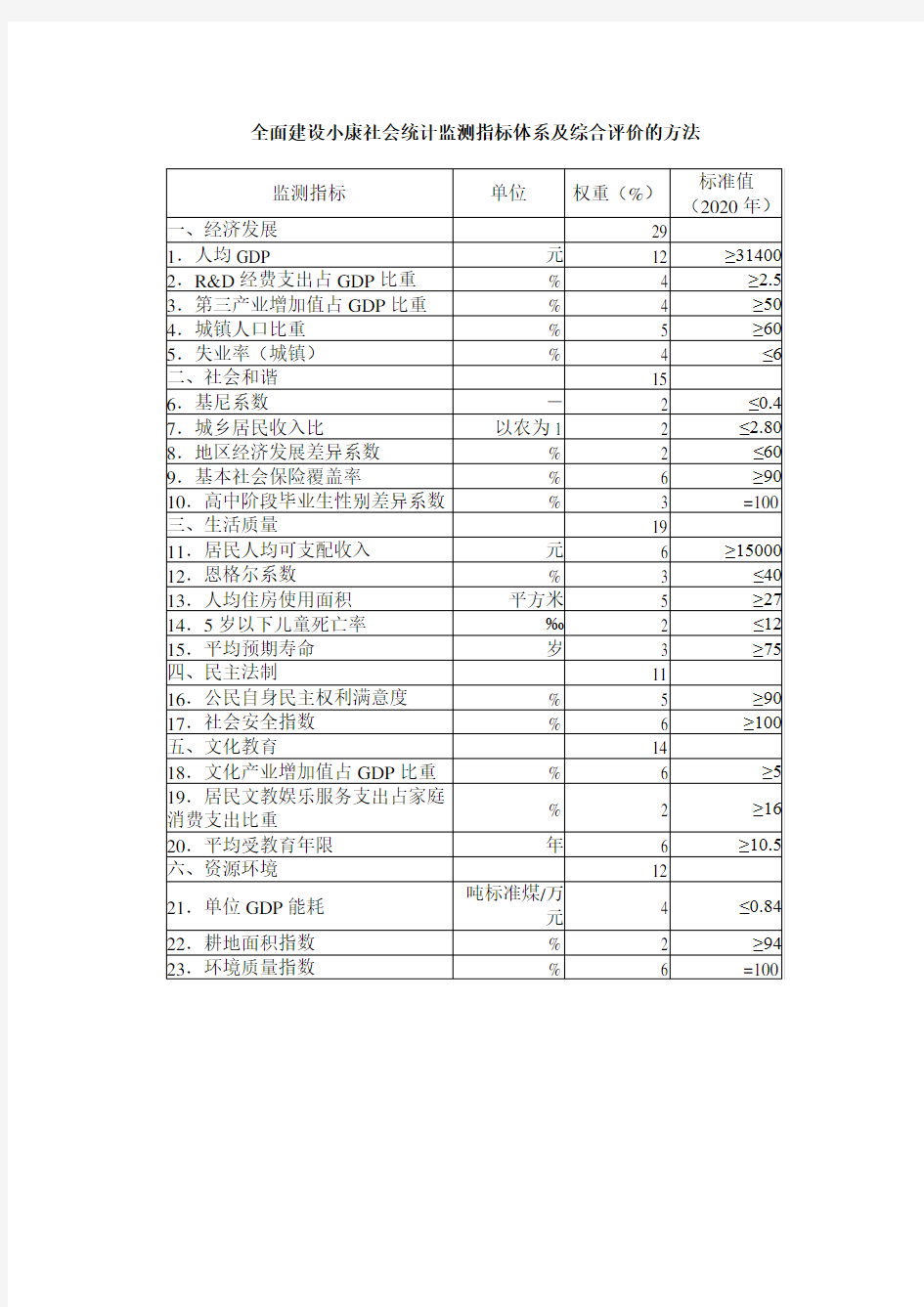

全面建设小康社会统计监测指标体系及综合评价的方法

二、综合评价的方法

(一)单指标评价方法

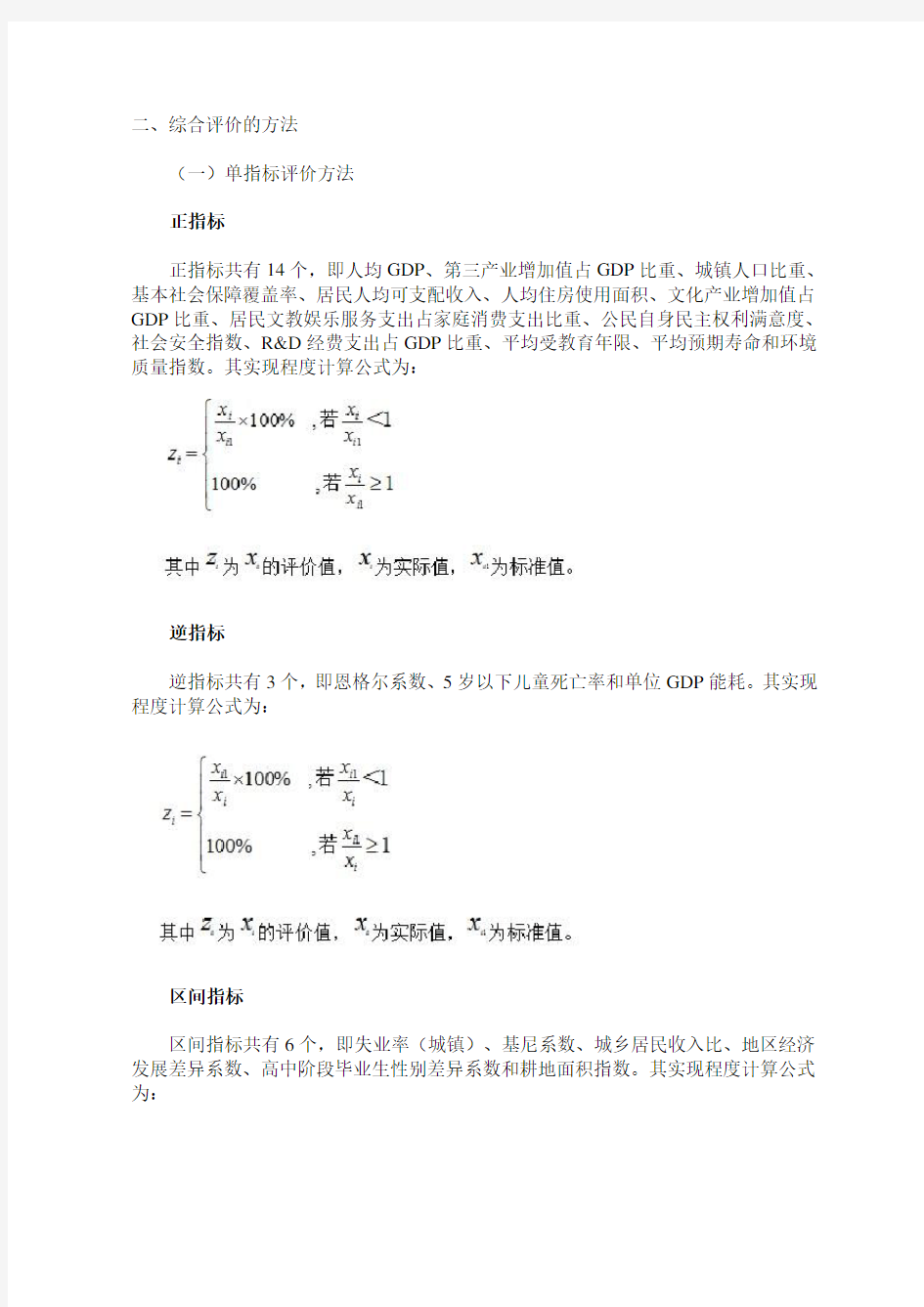

正指标

正指标共有14个,即人均GDP、第三产业增加值占GDP比重、城镇人口比重、基本社会保障覆盖率、居民人均可支配收入、人均住房使用面积、文化产业增加值占GDP比重、居民文教娱乐服务支出占家庭消费支出比重、公民自身民主权利满意度、社会安全指数、R&D经费支出占GDP比重、平均受教育年限、平均预期寿命和环境质量指数。其实现程度计算公式为:

逆指标

逆指标共有3个,即恩格尔系数、5岁以下儿童死亡率和单位GDP能耗。其实现程度计算公式为:

区间指标

区间指标共有6个,即失业率(城镇)、基尼系数、城乡居民收入比、地区经济发展差异系数、高中阶段毕业生性别差异系数和耕地面积指数。其实现程度计算公式为:

失业率(城镇):目标区间为[3,6],允许下界限值为0,允许上界限值为8;

基尼系数:目标区间为[0.3,0.4],允许下界限值为0,允许上界限值为0.5;

城乡居民收入比:目标区间为[1,2.8],允许下界限值为1,允许上界限值为4;

地区经济发展差异系数:目标区间为[0,60],允许下界限值为0,允许上界限值为80;

高中阶段毕业生性别差异系数:目标值为100,允许下界限值为80,允许上界限值为120;

耕地面积指数:目标区间为≥100,允许下界限值为90。

(二)多指标综合评价方法

小康指标体系由经济发展、社会和谐、生活质量、民主法制、文化教育、资源环境等6个方面(或子目标)构成,各子目标或全面建设小康社会实现程度计算公式如下:

其中为的评价值,为实际值,为指标的权数,计算时需要将百分数换成小数,为第j个子目标的实现程度,为第j个子目标中第1个评价指标在整个

评价指标体系中的序数,为第j个子目标中最后1个评价指标在整个评价指标体系中的序数。

社会物流总成本是一定时期内国民经济各个部门用于物流活动的总支出。包括支付给运输、储存、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等各个环节的费用和应承受的货物在物流期间发生的损耗以及物流过程中资金占用而应承担的利息支出等。社会物流总成本在一定程度上反映了社会对物流的总需求和总规模。目前国际上一般把社会物流总成本划分为运输成本、保管成本和管理成本三个部分。 物流成本(物流费用、物流支出)是指一定时期内,用于物流活动的各项费用的支出。物流成本是物流统计指标体系的核心指标。物流成本由运输成本、保管成本和管理成本组成。运输成本包括各种运输方式的直接费用及与之相关的费用。 保管成本指花费在保存货物的费用,除了包括仓储、残损、人力费用及保险和税收费用外,还包括库存占压资金的利息。管理费用一般按保管费用和运输费用之和乘以一个固定的比率来计算。 物流成本=(运输成本十保管成本+管理成本) 运输成本=铁路运输成本+道路运输成本+水上运输成本十航空运输成本+管道运输成本+装卸搬运及其他运输成本 保管成本=利息费用+仓储费用+保险费用+损耗费用+信息及相关服务费用+配送费用+流通加工费用十包装费用十其他保管费用 管理费用=管理人员的报酬+职工福利+办公费用十教育培训费用十劳动保险十车船使用费等管理费用

社会物流成本也可根据物流成本与GDP之间的线性回归方程进行推算。从与GDP的相关性来看,社会物流成本与GDP呈高度正相关,二者之间可建立线性回归模型,用X代表物流成本,Y代表GDP,则有Y=aX+b的相关方程,a、b为参数。将GDP或GDP的预测值带入此回归方程,可推算出物流成本。尤其是在目前物流产业统计数据缺乏的情况下,用这种推算方法求物流总成本具有一定的现实意义。另外,根据国外学者的研究和测算,物流成本占GDP 中的比重呈下降趋势,表明物流管理水平提高和物流技术先进。

一、选择题 (一)单项选择题(每小题1分) 1.美国最著名的民意测验机构是(盖洛普)。 2.关于样本中某一变量的综合描述叫(统计值)。 3.在总体规模较小、调查所涉及的范围较窄的情况下,既节约又效果好的抽样类型(判断抽样)。 4.和其他的一些调查方法相比,观察法有一个需要特别注意的问题,就是(法律和道德伦理问题)。 5.问卷法适用于(成分单一的社会群体)。 6.实践证明,报刊问卷和网上传达问卷的最终回复率一般为(10%~20% )。 7.查找文献要尽可能主要采用(检索工具查找法)。 8.从整个社会看,知名度最高的电脑统计分析软件是(Excel )。 9.常用的表示发展水平的指标有增长量,平均增长量,发展水平,平均发展水平等。常用的速度指标有发展速度,增长速度,增长1%的绝对值,平均发展速度,平均增长速度等。对它们的统计分析属于(动态分析)。 10.被称作调查报告灵魂的是(针对性)。 11.20世纪20年代以后,社会调查研究的重心转移到了(美国)。 12.个案调查是一种(定性研究方法)。

13.当一个变量的数值发生变动(增加或减少),另一个变量的数值随着发生大致均等的变动时,这种关系称为(直线相关)。 14.抽样存在的必要性缘于总体中所有个体之间的(异质性)。 15.查找文献要尽可能主要采用(检索工具查找法)。 16.最为简单,同时也是目前使用最为广泛的量表是(总加量表)。 17.现代社会最常用的抽样调查使用的主要调查方法就是(问卷法)。 18.便于对访谈结果进行统计和定量分析的访谈类型是(结构式访谈)。 19.观察法是指主要通过(人们的感觉器官)进行调查的一种方法。 A.问卷 B. 访谈 C. 人们的感觉器官 D. 搜集文献 20.在各种调查方法中,最复杂、最高级的是(实验法)。 A.文献法B.问卷法 C.观察法D.实验法 21.在对社会现象进行测量时常用的四种变量概念中,属于定性变量的是(定类变量)。 A. 定类变量 B. 定序变量 C. 定比变量 D. 定距变量 22.便于对访谈结果进行统计和定量分析的访谈类型是(结构式访谈)。 A.个别访谈B.集中访谈 C.非结构式访谈 D.结构式访谈 23.在社会调查研究中,抽样主要解决的是(调查对象的选取问题)。 A.调查资料的收集问题 B.调查对象的选取问题

全面建设小康社会统计监测指标体系介绍 国家统计局统计科学研究所 吕庆喆 二○○九年八月二十九日

主要内容 一、全面建设小康社会统计监测指标体系 二、指标分类的主要根据 三、指标选取的主要原则 四、确定目标值的依据 五、权重确定 六、评价方法 七、数据来源 八、2000~2007年全面建设小康社会进程监测结果

一、全面建设小康社会 统计监测指标体系 全面建设小康社会是党的十六大提出的在本世纪头20年的奋斗目标,党的十七大又从实际出发,适应国内外形势发展的新变化,对目标提出了新的更高要求。

一、全面建设小康社会 统计监测指标体系 为了科学地反映中国全面建设小康社会的进程,为党和政府制定政策提供依据,国家统计局统计科学研究所从经济发展、社会和谐、生活质量、民主法制、文化教育、资源环境等六个方面研究制定了由23项指标组成的《全面建设小康社会统计监测指标体系》,并据此对全国及各地全面建设小康社会的进程进行了监测。

全面建设小康社会统计监测指标体系 监测指标单位权重 标准值(2020年) 1.人均GDP 元12 ≥31400 2.R&D经费支出占GDP比重% 4 ≥2.5 3.第三产业增加值占GDP比重% 4 ≥50 4.城镇人口比重% 5 ≥60 一、经济发展 5.失业率(城镇)% 4 ≤6 6.基尼系数- 2 ≤0.4 7.城乡居民收入比以农为1 2 ≤2.80 8.地区经济发展差异系数% 2 ≤60 9.基本社会保险覆盖率% 6 ≥90 二、社会和谐 10.高中阶段毕业生性别差异系数% 3 =100 统计监测指标体系

接上表 监测指标单位权重 标准值(2020年) 11.居民人均可支配收入元 6 ≥15000 12.恩格尔系数% 3 ≤40 13.人均住房使用面积平方米 5 ≥27 14.5岁以下儿童死亡率‰ 2 ≤20 三、生活质量 15.平均预期寿命岁 3 ≥75 16.公民自身民主权利满意度% 5 ≥80 四、民主法制 17.社会安全指数% 6 ≥100 统计监测指标体系

其中斜体部分为通过发生蒸汽、加热采暖水回收了热量。

此套加氢改制装置中共有冷流11股,热流20股,其中H8和H9为同一股物流但因其发生了相变,热容流率值变化较大,在软件PINCH2.0中若当成一股物流会因其热容流率值变化产生较大误差,所以在输入软件过程中将其作为两股物流分别输入,以减少误差。 ?在现有换热网络中最小传热温差出现在换热器E-3104, E-3201, E-3202, E-3204, E-3304这几个换热器中,最小传热温差为12℃。 ?取最小传热温差(夹点温差)△Tmin =10℃ 问题表 1 409 2282.7 20 141 4013.2 2 371 9755.4 21 135 3634.43 3 335 9912 22 133 3521.1 4 290 11393.8 5 23 131 3384.69 5 243 3956.1 24 12 6 37722.57 6 235 2719.11 25 115 6266.83 7 234 2155.37 26 111 6871.21 8 230 93.19 27 102 8336.29 9 226 18.53 28 98 9127.95 10 223 63.31 29 95 9706.61 11 215 0 30 77 11634.7 12 212 142.88 31 76 11793.01 13 195 1759.85 32 55 23693.63 14 192 1953.1 33 50 26680.61 15 188 2531.56 34 49 26863.71 16 169 4512.81 35 46 27426.22 17 165 4837.55 36 45 27636.81 18 149 4655.85 37 40 28059.44 19 142 4202.14 38 35 28347.07

我国物流行业外资并购的经济效应分析 内容摘要:随着我国物流业的全面开放,外资加快了进军我国物流业的步伐,外资并购我国国内物流企业频繁发生。本文首先分析了外资并购我国物流企业的原因,在此基础上,从宏观和微观两个角度,对我国物流行业外资并购的经济效应进行了探讨。 关键词:物流行业外资并购经济效应 自我国物流业全面对外开放以来,国际物流巨头纷纷采取并购重组的方式进入我国物流市场,一批物流行业的龙头企业成为外资并购的目标,2005年初,国内专业货代开山元老大通集团被香港公司嘉里物流完成收购;2005年10月,大田集团被合作伙伴FedEx收购;2005年11月,国内最大的快递民营企业申通与中外运达成收购协议;2007年耶路全球收购上海佳宇物流公司,世能达物流收购宝运物流主要经营资产,万络环球收购熙可公司等,物流行业的外资并购日益成为牵动国人神经的热点问题。在这种背景下,探讨外资并购对我国经济以及物流行业的影响,成为理论界和实务界关注和争论的焦点。科学研究外资并购的经济效应,更是一个亟待解决的学术问题,它对于政府确定政策导向、物流企业确定应对策略,具有极其重要的实践意义。 我国物流行业外资并购的成因分析

(一)顺应国际资本流动的新趋势 随着全球化进程的加快,国际资本跨国流动日趋便利,发达国家利用国际资本流动和国际贸易发展创造的有利环境不断推动产业结构转型升级,将国内制造业大量外移,我国抓住历史机遇承接制造业国际转移,成为全球生产制造基地和各类制成品的出口基地,出口能力不断提高,出口规模不断扩大。从产业链的角度来看,作为服务行业的物流企业和制造行业是捆绑在一起的。 伴随世界制造中心转移到我国,其原材料、零部件及产成品的国内国际物流需求持续增长。为了配合全球跨国公司进入我国,维持和巩固原有客户,外资物流有随着制造业的转移进入我国物流业的强烈欲望,力图将其物流网络作为原有战略联盟关系的一种延伸扩展到我国,将我国物流市场纳入全球供应链体系。随着外资投资我国物流企业的政策瓶颈被打破,外资物流企业通过并购一些业务已上轨道、国内网络较为完善的物流企业可以帮助其迅速实现跟进服务,扩大物流服务的范围,取得竞争优势。 随着经济全球化和信息化进程的不断加快,国际资本流动的方式出现了新的趋势,目前,在全球外商直接投资总额中,跨国并购投资约占跨国投资的70%-80%,而且并购资本份额有不断增加的趋势。据统计,2006年全球的跨国并购总额达到万亿美元,比2005年增长58%,并购成为世界上跨国投资的趋势和主流。而资本总是逐利的,外资并购其根本原因是资本对利润的追求。随着我国经济的快速发展和经济体制改革的不断深化,我国物流产业成为国民经济中的新的经济增长点和第三利润源。据统计,2007年,我国社会物流总额万亿元,同比增长%,远远高于同期GDP的增

对全面小康社会指标体系的思考 院系:统计与数学学院 班级:09风险管理班 学号:902093152 姓名:侯圣保

对全面小康社会指标体系的思考 摘要:小康社会原是一个经济学概念,一般可用两个经济学指标来衡量:一是人均收入;二是恩格尔系数。在构建全面小康评价指标体系时,必须以经济、社会与科技发展,人和环境为基础,并遵循以下原则:综合性与系统性、以人为本、国际可比性等原则。全面小康的量化标准有人均国内生产总值、恩格尔系数、人均居住建筑面积、基尼系数、社会保障覆盖率等。 关键词:小康社会 GDP 量化标准 一、“小康”的内涵 国际上对小康生活或小康社会并没有明确的定义和目标。“小康水平”是中国的一个特有概念。在中国的典籍中,小康指在古代自然经济条件下比较宽裕的、自给自足的生活状态。 小康生活或小康社会原是一个经济学概念,一般可用两个经济学指标来衡量:一是人均收入;二是恩格尔系数。不同的恩格尔系数直接反映了不同的消费结构,也间接反映了不同的发展阶段。联合国粮农组织规定,恩格尔系数大于60%为绝对贫困;50-60%为勉强度日(我国称之为温饱);40-50%为小康;40%以下为富裕,其中,30-40%为比较富裕,20-30%为非常富裕,20%以下为极端富裕。 二、构建小康社会指标体系的原则 评价一个国家或地区全面小康社会建设的进展情况,必须要有一个明确的量化指标体系。在构建全面小康评价指标体系时,必须以经济、社会与科技发展,人和环境为基础,并遵循以下原则: 1.综合性与系统性。全面建设小康社会是一个综合体系。它包括从传统农业过渡到现代工业;从农村社会过渡到城市社会;从不太完善的民主社会过渡到较发达的民主社会;从传统文明过渡到现代文明。这是一个全方位的指标体系,不仅强调经济因素,也要强调社会转型、民主化进程的提高和文明层次的提升。因此,全面小康是一个广泛、综合、系统的范畴。它包括经济、政治、社会、文化、环境和人民生活等各个方面。全面小康标准必须体现这种综合性与系统性,各个指标之间要形成有机、有序的联系,从多方面反映全面小康社会建设的进展情况。 2.以人为本。传统的发展观把更多的注意力集中在物质财富的增加、速度增长等方面,是以经济增长为中心的。无疑,经济增长是重要的,但是,经济增长的目的是为了人的发展,为了提高人民的生活水平。发展是一个无限延续的、连续的过程,是多元的,既包括经济增长,也包括社会、科技、生态环境的建设与发展,它们互相促进,互相联系。归根结底,一切发展是为了人,为了满足人的基本需要,不仅是衣、食、住、行、学、玩等生存生理需要,而且包括生态环境需求和精神心理需求。这是新世纪的以人为本的现代发展观。评价全面小康社会建设进展情况的指标体系,必须体现以人为本的思想。 3.国际可比性。为便于进行不同国家、不同地区和不同群体之间的比较研究,应

2014年物流配送 统 计 分 析 报 告

一、2014年度物流数据 1、2014年物流总量汇总 2014年运输总量为:79016吨;由于2013年物流数据统计不全,无法对比。 2、萘系羧酸占比表 (1)萘系羧酸占比表 月份萘(吨)酸(吨)总计萘占比酸占比 1 5554.3 2907.17 8461.47 65.6% 34.4% 2 645.27 360.71 1005.98 64.1% 35.9% 3 4303.41 1619.1 4 5922.5 5 72.7% 27.3% 4 5272.27 2528.24 7800.51 67.6% 32.4% 5 5151.31 2432.92 7584.23 67.9% 32.1% 6 4910.82 2851.0 7 7761.89 63.3% 36.7% 7 3891.07 2117.42 6008.49 64.8% 35.2% 8 4416.195 2449.305 6865.5 64.3% 35.7% 9 4048.725 2212.73 6261.455 64.7% 35.3% 10 4660.035 2422.64 7082.675 65.8% 34.2% 11 4733.905 2206.49 6940.395 68.2% 31.8% 12 4601.41 2719.29 7320.7 62.9% 37.1% 总计52188.72 26827.13 79015.85 66.0% 34.0%

萘系全年占比均值:66%;羧酸全年占比均值:34%。据表显示:萘系下半年的总量有所下降,羧酸总量缓慢上升,2014年下半年,市外羧酸运量增加,新增了湖北新荥、昊泉、襄阳华新等单位。 (2)萘系市内外占比表 月份市内(吨)市外(吨)总计(吨)市内占比市外占比 1 4936.9 2 617.38 5554. 3 88.9% 11.1% 2 545.06 100.21 645.27 84.5% 15.5% 3 3936.2 367.21 4303.41 91.5% 8.5% 4 4719.77 552. 5 5272.27 89.5% 10.5% 5 4384.78 766.53 5151.31 85.1% 14.9% 6 4160.28 750.54 4910.82 84.7% 15.3% 7 3209.94 681.13 3891.07 82.5% 17.5% 8 3534.345 881.85 4416.195 80.0% 20.0% 9 3287.53 761.195 4048.725 81.2% 18.8% 10 3795.96 864.075 4660.035 81.5% 18.5% 11 3871.025 862.88 4733.905 81.8% 18.2% 12 3795.81 805.6 4601.41 82.5% 17.5% 总计44177.62 8011.1 52188.72 84.6% 15.4% 萘系市内占比均值:84.6%;萘系市外占比均值:15.4%。 (3)羧酸市内外占比表 月份市内(吨)市外(吨)总计(吨)市内占比市外占比 1 2422.14 485.03 2907.17 83.3% 16.7% 2 239.36 121.35 360.71 66.4% 33.6% 3 1360.28 258.86 1619.1 4 84.0% 16.0% 4 2083.24 44 5 2528.24 82.4% 17.6% 5 1933.29 499.63 2432.92 79.5% 20.5% 6 2316.1 534.9 7 2851.07 81.2% 18.8% 7 1715.68 401.74 2117.42 81.0% 19.0% 8 1998.19 451.115 2449.305 81.6% 18.4% 9 1814.49 398.24 2212.73 82.0% 18.0% 10 1915.67 506.97 2422.64 79.1% 20.9% 11 1707.01 499.48 2206.49 77.4% 22.6% 12 2088.74 630.55 2719.29 76.8% 23.2% 总计21594.19 5232.935 26827.13 80.5% 19.5% 羧酸市内占比均值:80.5%;羧酸市外占比均值:19.5%。

目 录 目 次 前 言 本标准由全国物流标准化技术委员会提出并归口。 本标准参加起草单位:中国物流与采购联合会、中国物流信息中心、中国商业统计学会、西安交通大学管理学院、中国物资储运总公司、浙江传化物流基地有限公司、中国科学院数学与系统科学研究院。 本标准主要起草人:何黎明、翟志宏、蔡进、冯耕中、姜超峰、何辉、谢萍、李雪燕、黄久久、 闫淑君、叶茂盛、冯燕。 引 言 A 80 中华人民共和国国家标准 GB/T -2008 社会物流统计指标体系及方法 Social logistics system of statistic indicators (征求意见稿) 2008-xx-xx 发布 2008-xx-xx 实施 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 中国国家标准化管理委员会 发布

本标准在广泛调查研究,吸收并借鉴国内外相关经验的基础上,明确了社会物流统计指标体系,确定了社会物流统计指标的基本概念及计算方法。 本标准通过对社会物流统计指标体系进行规定,为我国物流统计提供技术支撑,使统计数据能全面、科学地反映我国现代物流业的运行特点、发展趋势和经营效益,使各地区、各部门、各企业的物流统计工作进一步规范,从而推动我国物流统计工作不断向前发展,更好地适应我国现代物流业发展和与国际接轨的需要。 社会物流统计指标体系及方法 范围 本标准规定了社会物流统计的指标体系及方法。 本标准适用于各级物流统计部门、机构及各类有物流相关经济活动发生的法人、自然人。 引用标准 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 本标准主要参考了以下文件: (GB/T 18354-2006)《物流术语》 (GB/T 19680-2005)《物流企业分类与评估指标》 (GB/T 20523-2006)《企业物流成本构成与计算》 (GB/T 4754 -2002)《国民经济行业分类》。 术语和定义

全面小康建设标准 国家有关部门参照国际上常用的衡量现代化的指标体系,考虑我国国情,从十个方面形成了全面建设小康社会的基本标准: 一是人均国内生产总值超过3000美元。这是实现全面建设小康社会目标的根本标志。2000年,我国人均国内生产总值为854美元。按照国内生产总值翻两番的发展速度测算,到2020年,我国人均国内生产总值将超过3000美元,达到当时中等收入国家的平均水平。 二是城镇居民人均可支配收入1.8万元(2000年不变价,下同)。过去20年,我国城镇居民人均可支配收入增长了3倍。预计今后20年,我国经济将继续快速发展,城镇居民收入水平能够保持过去20年的增长势头,到2020年达到18840元,可以稍微超过小康指标。 三是农村居民家庭人均纯收入8000元。过去20年我国农村居民家庭人均收入增长了3.5倍,其中近10年增长1.6倍,到2000年为2253元。可以预计,今后20年,随着农村改革的深入和农业现代化水平的提高,农民收入有可能增长3.2倍,农村居民家庭人均收入达到7210元,基本实现小康目标,城乡居民收入差距也有所缩小。 四是恩格尔系数低于40%。近10年,城镇居民消费的恩格尔系数下降了15个百分点,农村居民消费正处于新的升级过程中。2000年,全国恩格尔系数为46%。预计到2010年下降到40%,2020年前后下降到35%左右。 五是城镇人均住房建筑面积30平方米。近10年每人年均增加0.5平方米,2000年达到19平方米。预计2020年可以超过30平方米。 六是城镇化率达到50%。我国近10年城镇化率年均提高1个百分点,2000年为36.2%。今后20年,我国将坚持城镇化战略,工业化也进入加速发展阶段,城镇化率每年可以提高1个百分点,到2020年达到56%。 七是居民家庭计算机普及率20%。到2000年,我国城乡居民家庭计算机普及率约为4.2%左右,其中城镇居民家庭计算机普及率为9.7%。这几年,计算机普及率呈现加快提高的趋势,到2020年可以基本实现计算机普及率20%的目标。

2019春季学期《社会调查研究与方法》期末练习题 考试题型及分值分布 一、选择题(总共20分,其中:单选,10小题,每题1分,共10分;多选,5小题,每题2分,共10分) 二、填空题(10小题,每题1分,共10分) 三、简答题(2小题,每题10分,共20分) 五、论述及应用题(2小题,每题25分,共50分) 注:在系统、全面复习的基础上,可重点参考以下期末复习练习题。其中,论述题需展开说明,考试时答出要点只给基本分。 期末复习练习题 一、选择题 (一)单项选择题(每小题1分) 1.在对社会现象进行测量时常用的四种变量概念中,属于定性变量的是()。 A. 定类变量 B. 定序变量 C. 定比变量 D. 定距变量 2.便于对访谈结果进行统计和定量分析的访谈类型是()。 A.个别访谈B.集中访谈 C.非结构式访谈D.结构式访谈

3.一项测量的结论在普遍应用时的有效性是指()。 A. 内在效度 B. 外在效度 C. 效标效度 D. 结构效度 4.抽样存在的必要性缘于总体中所有个体之间的()。 A. 普遍性 B. 复杂性 C. 同质性 D. 异质性 5.观察法是指主要通过()进行调查的一种方法。 A.问卷B.访谈 C.人们的感觉器官D.搜集文献 6.对实验过程的干扰最多也最复杂的非实验因素主要来自()。 A.实验者B.实验对象 C.社会环境D.实验方法 7.查找文献要尽可能以()为主。 A.参考文献查找法B.检索工具查找法 C.计算机查找法D.综合查找法 8.从整个社会看,知名度最高的电脑统计分析软件是()。 A.SAS B.SPSS C.Excel D.AMOS 9.以样本的实际资料为依据,计算一定的样本指标,并用以对总体做出数量上的估计和判断的方法是()。 A.预测分析 B. 综合评价分析 C. 抽样分析 D. 相关分析

《社会物流统计指标体系及方法》国家标准编制说明来源:中国物流与采购编辑:日期:2008-7-23加入收藏一、任务来源 《社会物流统计指标体系及方法》国家标准(20068839-T-469),是国家标准委立项的标准化研究课题。2007年,中国物流与采购联合会科技信息部即中国物流信息中心承担了《社会物流统计指标体系及方法》国家标准的编制任务。 二、目的及意义 《社会物流统计指标体系及方法》国家标准在广泛调查研究和反复讨论的基础上,吸收并借鉴国内外相关经验,确定了社会物流统计指标的基本概念及计算方法。通过对社会物流统计指标体系进行规定,为我国物流统计提供了良好的技术支撑,使统计数据能全面、科学地反映我国现代物流业的运行特点、发展趋势和经营效益,使各地区、各部门、各企业的物流统计工作进一步规范,从而推动我国物流统计工作不断向前发展,更好地适应我国现代物流业发展和与国际接轨的需要。 三、编制原则 社会物流统计是一项比较复杂的工作,我们在项目研究中遇到不少的难题。与此同时,随着我国现代物流的发展,我们的物流统计工作也要不断完善。这越发体现出《社会物流统计指标体系及方法》国家标准编制工作的重要性。 在编制《社会物流统计指标体系及方法》国家标准的过程中,我们立足于整个统计核算体系,通过广泛调查和反复讨论研究,吸收借鉴国内外相关经验,同时兼顾需要与可能,在确定社会物流统计指标基本概念的基础上,对计算方法和数据获得途径进行了说明。 我们希望通过《社会物流统计指标体系及方法》国家标准,一是对物流统计工作具有推动作用,进一步推动省市,特别是企业物流统计工作深入开展。二是具有指导意义,能够具体指导地方和企业开展物流统计工作。三是推动统计体系规范化、标准化,使我们的统计数据信息更加具有可比性和合理性。 四、编制过程 在国家标准委会同国家发展改革委、商务部等部门编制的《全国物流标准2005年—2010年发展规划》涉及社会物流统计标准的国家标准计划项目有10多项。2007年,中国物流与采购联合会承担了编制《社会物流统计指标体系及方法》国家标准任务。 为了更好地完成《社会物流统计指标体系及方法》国家标准编制任务,我们成立了由来自中国物流与采购联合会、中国物流信息中心、中国商业统计学会、西安交通大学管理学院、中国物资储运总公司、浙江传化物流基地有限公司、中国科学院数学与系统科学研究院的物流、统计和标准方面十二位专家组成的项目研究组。 项目组成立后,我们对项目实施做了初步安排,制定了工作方案并设计编写了《社会物流统计指标体系及方法》国家标准框架。2007年9月份召开了第一次项目组讨论会,对

2020年我们的小康生活是这样的: 一、任何孤儿、孤寡老人、残疾人等没有生活能力的人政府会保障其正常生活,能享受公正的医药和教育; 二、任何人(特别是最贫困的弱势群体)能呼吸到没有污染的空气,能渴到没有污染的水,能吃到没有污染的食物; 三、任何人(特别是最贫困的弱势群体)能享受免费医疗; 四、任何人(特别是最贫困的弱势群体)能享受12年免费义务教育,每生每年高等教育的支出不超过全国人平年纯收入的50%; 五、最贫困的弱势人群其住房面积人平不少20平方米; 六、失业人群其年人平社会保障收入不少于全国人平年纯收入的60%; 七、最贫困的弱势人群其年人平养老金不少于全国人平年纯收入的60%; 八、农民都参加普选,可以选举自己满意的村级和乡镇领导; 九、交通安全、煤矿安全、工程安全、商品安全特别是食物、药品安全等不低于世界平均水平; 十、违法犯罪率不超过世界平均水平; 十一、人均寿命不低于世界平均水平。 1、小康的来由:“小康”一词最早出现在我国最古老的诗歌经典《诗经》中:“民亦劳动止,汔可小康”。 这是“小康”一词在中国文化中第一次出现。《辞海》中,“小康:指家庭生活比较宽裕,可以安然度日。” 2、“小康”的引人:是邓小平首先用“小康”来诠注中国的四个现代化。 作为中国改革开放的总设计师,邓小平实际勾画了中国1980年到21世纪中叶的发展道路,不仅预言了中国发展所能实现的目标,还确定了分步实施步骤,十六大报告对于今后20年的描绘,正是根据中国发展的实际情况把他的规划的第三步加以具体化。 3、小康的标准和我国现阶段小康水平:1991年国家统计与计划、财政、卫生、教育等12个部门的研 究人员组成了课题组,按照中央、国务院提出的小康社会的内涵确定了16个基本检测和临测值。这十六个指标把小康的基本标准设定为:(1)人均国内生产总值2500元(按1980年的价格和汇率计算,2500元相当于900美元);(2)城镇人均可支配收入2400元;(3)农民人均纯收入1200元;(4)城镇人均住房面积12平方米;(5)农村钢木结构住房人均使用面积15平方米;(6)人均蛋白质摄入量75克;(7)城市每人拥有铺路面积8平方米;(8)农村通公路行政村比重85%;(9)恩格尔系数50%; (10)成人识字率85%;(11)人均预期寿命70岁;(12)婴儿死亡率31%;(13)教育娱乐支出比重11%;(14)电视机普及率100%;(15)森林覆盖率15%;(16)农村初级卫生保健基本合格县比重100%。 用综合评分方法对这十六个指标进行测算,根据其结果我们可以豪迈地向世界宣布:一个12亿人口的发展中大国,人民生活水平基本上达到了小康水平。在新的世纪我们就是在这个基础上全面建设小康社会。 4、小康水平与小康社会的区别:小康水平与小康社会的区别有两点: 第一、首先是范围不一样。上个世纪根据我国的国情,我们建设小康重点在解决温饱,提高物质文明水平,而邓小平提出的小康社会决不是单纯的物质文明,还应包括精神文明和政治文明。

社会调查与统计 研究方法是人们在探究事物发展规律、认识影响现象决定因素的过程中所采用的具体的手段、途径和方式。社会调查研究的方法体系包括三个层面:哲学方法论、基本研究方法和研究技术。 方法论:哲学基础、逻辑、范式、价值、客观性。 基本方式:调查研究、实验研究、文献研究、实地研究。 具体方法技术:问卷法、访问法、观察法、量表法、抽样方法、测量方法、统计分析方法、定性资料分析方法、计算机应用技术。 逻辑思维方式:归纳、演绎、比较、分类、类比、分析和综合。 基本研究方法是研究方法体系的中间层次,是指人们为了解决理论、认识、实践、日常生活的等特定任务所选择和采取的手段、途径、方式的总和。具体研究技术是属于各门学科本身所使用的具体研究方法。 定性研究是指某一社会现象以现有的文献资料或经验材料为依据,运用演绎、归纳、比较、分类、矛盾分析等方法,以判断事物性质为目的的社会调查研究。 定性研究特点:多运用典型调查方法来获得资料,并以此为主要依据获得结论;可以从纷繁复杂的事物中探寻其本质特征和要素,从个别的、典型的材料中得出结论;所得出的结论多具有概括性或概貌性。由于缺乏精确数据的支持,势必造成可比性较差。一般用于对社会结构和社会关系的研究、历史问题的研究、探索性研究或者是对难以定量的问题的研究。 定量研究是运用概率、统计原理对社会现象的数量特征、数量关系和事物发展过程中的数量变化等方面进行的研究。 特点是:具有科学性、客观性的特点,在实地调查搜集资料方面,强调运用抽样技术选择样本;在对样本进行调查研究中,运用变量、操作化、假设、检验等概念和方法对一些社会现象进行量化研究;它是为认识社会现象的不同性质提供量的说明,由此来了解事物的性质,或者了解某一社会现象各要素之间量的关系。定量研究是一种科学的方法,对于认识社会现象具有重要意义。 定量研究方式与定性研究方式的比较

全面建设小康社会的16项指标 (新华网2004-03-11 16:14:54 )来源:经济参考报 国务院发展研究中心发展战略和区域经济研究部“十一.五”计划基本思路研究课题组:李善同侯永志孙志燕冯杰 内容提要: 根据全面建设小康社会的内涵及其目标确定的原则,建议全面建设小康社会的指标体系包括经济、社会、环境和制度四个方面的16项指标,经济方面4项指标,社会方面7项指标,环境方面3项指标,制度方面2项指标。 全面建设小康社会是现代化建设第三个战 略阶段中具有决定意义的发展阶段。其目标的确定,必须符合最新的发展理念,符合社会主义的基本原则,体现中国现代化建设的阶段性要求,借鉴国际经验,以及体现综合性、简洁性和可操作性的要求。鉴此,我们建议的全面建设小康社会包括经济、社会、环境和制度四个方面共16项指标。在经济主题方面,有4项指标;在社会主题方面,有7项指标;在环境主题方面,有3项指标;在制度主题方面,有2项指标。 经济主题 第一项指标:人均GDP人均国内生产总值反映的是一定区域内的经济发展水平。根据党的“十六大”报告,全面建设小康社会的目标是,到2020年,使我国国内生产总值比2000年翻两番。实现这一目标,GDP必须保持年均7.2%的速度。根据改革以来的历史经验以及对经济增长的有关预测,这一目标是可能实现的。1980-2000年,GDP年均增长9.7%。考虑到增长条件的变化,未来20年,GDP增长速度可能达不到这样的水平。但是,保持GDP年均增长7.2%左右是完全有可能的。综合考虑,我们建议将全面建设小康社会的人均GDP目标设定为25000元。按照汇率法计算,这一水平相当于现在的3000美元左右。考虑到通货膨胀和美元币值变动等因素,2020年,人均GDP可能在4000到5000美元之间。 第二项指标:非农产业就业比重随着经济的发展,劳动力从第一产业向第二、三产业转移是一条普遍的规律。1980-2000年,劳动力向非农转移年均0.94个百分点。如果未来20年劳动力仍以这一速度向非农转移,那么,2020年非农产业就业的劳动力应达到70%左右。但是,从近年来的趋势来看,对于劳动力的非农转移似乎不能做如此乐观的预期。 上个世纪80年代以来,劳动力非农转移速度较快的时期有两个:一个是乡镇企业大发展时期(大致为1982-1988年)。这个时期,广大农村劳动力就近转移到劳动密集程度高、对劳动者技能要求比较低的乡镇企业中就业。第二个时期是邓小平同志南巡讲话发表之后的经济高速增长时期(大致为1992-1996年)。这个时期,沿海劳动密集型的加工业空前繁荣,广大中西部地区的农村劳动力流向沿海地区从事各种低技术的劳动。1998年之后,非农产业就业比重基本上保持在50%的水平上。这说明,近年来经济增长对于劳动力转移的拉动没有结构偏向性,或者说,非农产业就业的增长不快于农业就业的增

1.什么是小康社会?

2000年底,我国人均 GDP只有800多美元,属于中下收入国家的水平。而到2020年,我国人均 GDP将超过3000美元,达到中等收入国家水平。小康水平有一个从低到高的发展过程,总体小康只能说是刚刚跨过小康的门槛。 总体小康是一个偏重于物质消费的小康。而全面建设小康社会,除了注重物质生活提高外,还特别注意人们的精神生活、所享受的民主权利,以及生活环境的改善等方面,实现社会全面进步。 总体小康是一个发展不均衡的小康,目前,即使是低水平的小康,全国也还没有全面达到。到2000年,我国尚有3000万人温饱没有完全解决。城镇也有一批人口在最低生活保障线以下。还有相当数量的人口虽然温饱问题得到解决,但尚未达到小康。 全面小康 一是在经济建设和人民生活改善方面的目标,1)强调了国家经济总量的提高,提出“国内生产总值到2020年比2000年翻两番”;2)强调了完成工业化的任务,提出“基本实现工业化,建成完善的社会主义市场经济体制和更具活力、更加开放的经济体系”;3)强调了城市化水平的提高,提出“城镇人口的比重较大幅度提高,工农差别、城乡差别和地区差别扩大的趋势逐步扭转”;4)强调与人民生活质量有关的收入、就业和社会保障体系,提出“社会保障体系比较健全,社会就业比较充分,家庭财产普遍增加,人民过上更加富足的生活”。 二是在政治文明建设方面的目标,提出“社会主义民主更加完善,社会主义法制更加完备,依法治国基本方略得到全面落实,人民的政治、经济和文化权益得到切实尊重和保障。基层民主更加健全,社会秩序良好,人民安居乐业”。 三是在精神文明建设和科教文化发展方面的目标,提出“全民族的思想道德素质、科学文化素质和健康素质明显提高,形成比较完善的现代国民教育体系、科技和文化创新体系、全民健身和医疗卫生体系。人民享有接受良好教育的机会,基本普及高中阶段教育,消除文盲。形成全民学习、终身学习的学习型社会,促进人的全面发展。” 四是在生态环境建设和可持续发展方面的目标,提出“可持续发展能力不断增强,生态环境得到改善,资源利用效率显著提高,促进人与自然的和谐,推动整个社会走上生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路”。 建设标准 国家有关部门参照国际上常用的衡量现代化的指标体系,考虑我国国情,从十个方面形成了全面建设小康社会的基本标准: 一是人均国内生产总值超过3000美元。这是实现全面建设小康社会目标的根本标志。2000年,我国人均国内生产总值为854美元。按照国内生产总值翻两番的发展速度测算,到2020年,我国人均国内生产总值将超过3000美元,达到当时中等收入国家的平均水平。 二是城镇居民人均可支配收入1.8万元(2000年不变价,下同)。过去20年,我国城镇居民人均可支配收入增长了3倍。预计今后20年,我国经济将继续快速发展,城镇居民收入水平能够保持过去20年的增长势头,到2020年达到18840元,可以稍微超过小康指标。 三是农村居民家庭人均纯收入8000元。过去20年我国农村居民家庭人均收入增长了3.5倍,其中近10年增长1.6倍,到2000年为2253元。可以预计,今后20年,随着农村改革的深入和农业现代化水平的提高,农民收入有可能增长3.2倍,农村居民家庭人均收入达到7210元,基本实现小康目标,城乡居民收入差距也有所缩小。 四是恩格尔系数低于40%。近10年,城镇居民消费的恩格尔系数下降了15个百分点,农村居民消费正处于新的升级过程中。2000年,全国恩格尔系数为46%。预计到2010年下降到40%,2020年前后下降到35%左右。 五是城镇人均住房建筑面积30平方米。近10年每人年均增加0.5平方米,2000年达到19平方米。预计2020年可以超过30平方米。 六是城镇化率达到50%。我国近10年城镇化率年均提高1个百分点,2000年为36.2%。今后20年,我国将坚持城镇化战略,工业化也进入加速发展阶段,城镇化率每年可以提高1个百分点,到2020年达到56%。 七是居民家庭计算机普及率20%。到2000年,我国城乡居民家庭计算机普及率约为4.2%左右,其中城镇居民家庭计算机普及率为9.7%。这几年,计算机普及率呈现加快提高的趋势,到2020年可以基本实现计算机普及率20%的目标。 八是大学入学率20%。目前,我国大学入学率为11%。随着科教兴国战略力度的加大,社会力量参与办学,我国大学入学率到2005年可以达到15%,到2020年有可能超过20%,达到25%。 九是每千人医生数2.8人。到2000年,我国达到每千人为2人,高于世界平均水平,到2020年预计每千人超过3人。

社会调查与统计复习题及答案

中南大学网络教育课程考试复习题及参考答案 社会调查与统计(专科) 一单选题 1.建立起小样本检验理论使抽样调查方法的走向完善的是[ A ] A.费希尔 B.凯尔 C.帕克 D.涂尔干 2.将调查研究分为探索、描述和解释三类的标准是[ B ] A.调查对象 B.调查目的 C.执行方式 D.应用领域 3.适合于对态度和意见进行测量的题目是[ A ] A.是否题 B.复选题 C.排序题 D.语义差异题 4.社会调查开始广泛运用于社会事业的时间是[ B ] A.18世纪到19世纪 B.18世纪后半叶到20世纪初 C.18世纪到19世纪 D.19世纪到20世纪 5.实现定序测量最重要的一种形式是[ B ] A.是否题 B.评定尺度 C.排序题 D.复选题 6.评定尺度的答案选项的数目通常是[ D ]

A.1-3 B.1-5 C.2-5 D.3-7 7.依照时间顺序,调查研究发展经历的阶段有[ D ] A.近代调查 B.现代调查 C.当代调查 D. 近代与现代调查 8.评定尺度的一种转换形式是[ D ] A.是否题 B.复选题 C.排序题 D. 语义差异 9.在采用自填问卷方法时面临的最大挑战是[ D ] A.研究者难找 B.信度低 C.效度低 D. 回收率偏低 10.对违法的行为和事件的题目设计的方法是[ C] A.辅助法 B.调整答案法 C.随机回答法 D. 提供背景信息 11.好的连续量表设计应要求被访者在一个界定良好的() 来表述自己的评价。 [ A ] A.单一纬度 B.两个纬度 C.三个纬度 D. 四个纬度 12.数据处理中回访时随机抽取已访问过的进行回访的百分 比例是 [ D ] A.1-10 B.1-15 C.5-10

精心整理《全面建设小康社会统计监测指标体系》指标解释及计算方法 1.人均GDP 国内生产总值(GDP)是指一个国家(或地区)所有常住单位在一定时期内生产活动的最终成 果。对于地区,GDP中文名称为“地区生产总值”。人均GDP是指一定时期内按常住人口平均计算 的GDP。计算公式为: 资料来源:统计部门国民经济核算资料。 2.R&D经费支出占GDP比重 计3. 4. 数。 资料来源:统计部门人口资料。 5.失业率(城镇) 失业率是指某时点(期)失业人口与同时点(期)经济活动人口(即劳动力)之比。失业率(城镇)是通过调查城镇失业人数计算出来的。计算公式为: 这里,失业是指16岁以上的城镇常住人口中,有劳动能力、调查期间未参加社会劳动、当前有就业的可能并正在以某种方式寻找工作的人员。这是国际通行的失业统计定义。也是国家统计局与原劳动部于1995年联合确定的统计定义。失业人数与失业率均可计算时点指标和时期指标。但由于失业现象的变化在短期内是渐变的,因此两类指标差别不大。目前国际上和我国一般使用的是

时点指标。公式中的失业人口数是指调查失业人数,而不是登记失业人数。 资料来源:统计部门人口资料。 6. 基尼系数 是反映居民收入分配差异程度的指标。它的经济含义是:在全部居民收入中,用于进行不平均分配的那部分收入占总收入的比重。因此,基尼系数最大为“1”,最小等于“0”。前者表示居民之间的收入分配绝对不平均,即100%的收入被一个人占有了;而后者则表示居民之间的收入分配绝对平均,即每个人的收入完全相同。一般情况下,基尼系数处于0和1之间。 基尼系数计算方法通常有两种:一种是直接法,另一种是几何法。 ODC 7. 8. 。地9. 指已参加基本养老保险和基本医疗保险人口占政策规定应参加人口的比重。计算公式为: 基本保险覆盖率=%50?人数 应参加基本养老保险的人数已参加基本养老保险的 基本社会保险主要包括基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等五项,其中基本养老保险、基本医疗保险最为重要,所以在计算基本社会保险覆盖率时只计算基本养老保险和基本医疗保险的覆盖率。 资料来源:劳动和社会保障部门统计资料或统计部门劳动保障统计资料。 10. 高中阶段毕业生性别差异系数