乳品行业信息(概要)

目录:

一市场总量分析

1.1乳品表观消费量持续增长

1.2城镇居民乳品消费增幅大幅下滑

1.3未来发展趋势:多种因素助推乳品消费长期增长

二市场结构分析

2.1产品结构变化

2.2分产品分析

2.2.1鲜乳品

2.2.2酸奶

2.2.3奶粉

2.2.4黄油奶酪

2.2.5冷饮

三结构分析

四产业价值链

五行业五力模型

5.1行业竞争者:寡头垄断初现雏形

5.2行业潜在竞争者:进入壁垒不断加大

5.3替代产品:乳品行业的替代性有限

5.4上游供货商:对奶源控制有利,对包装材料无议价能力5.5下游购买者:乳品企业实质上丧失定价权

一市场总量分析

1.1乳品表观消费量持续增长

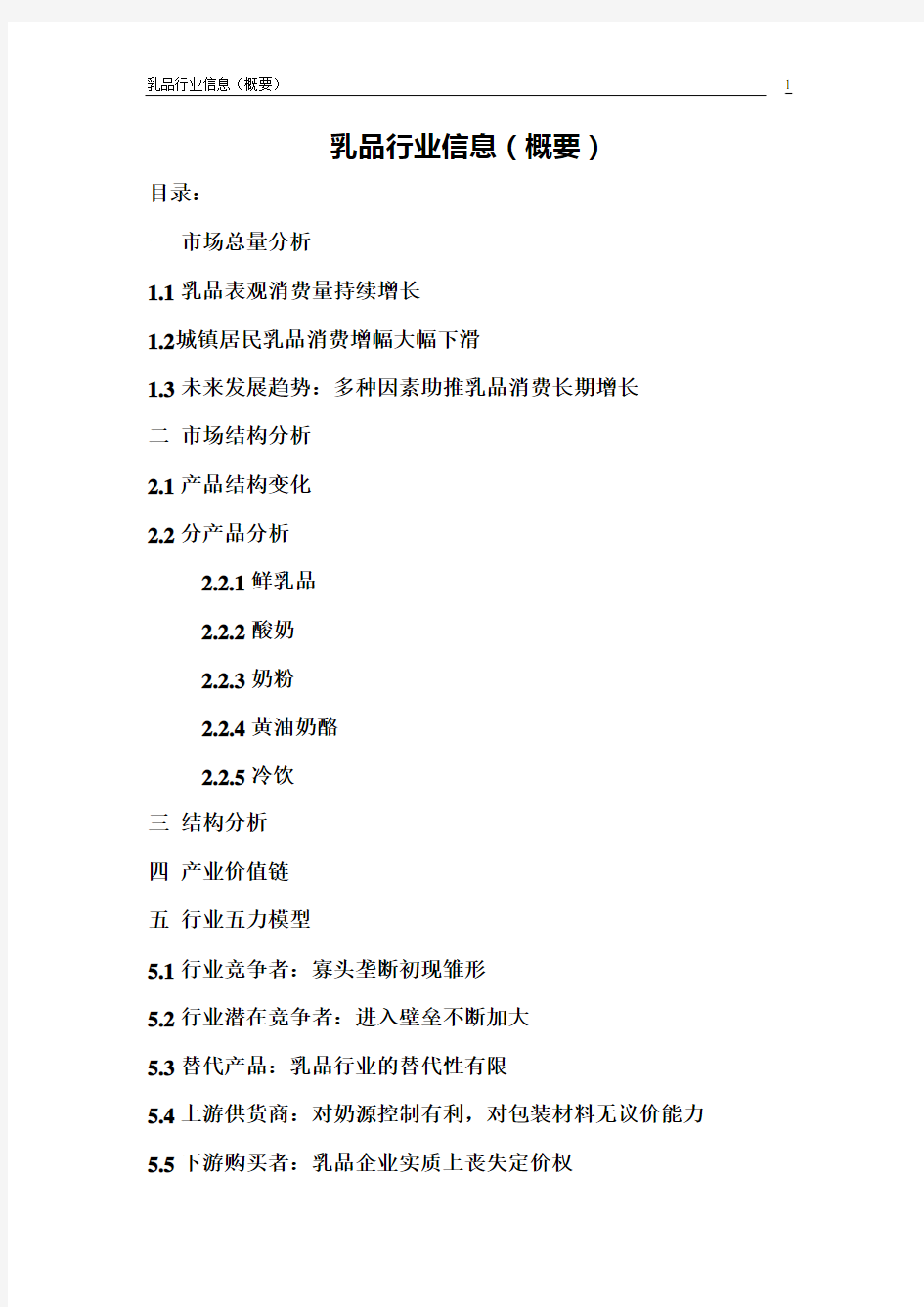

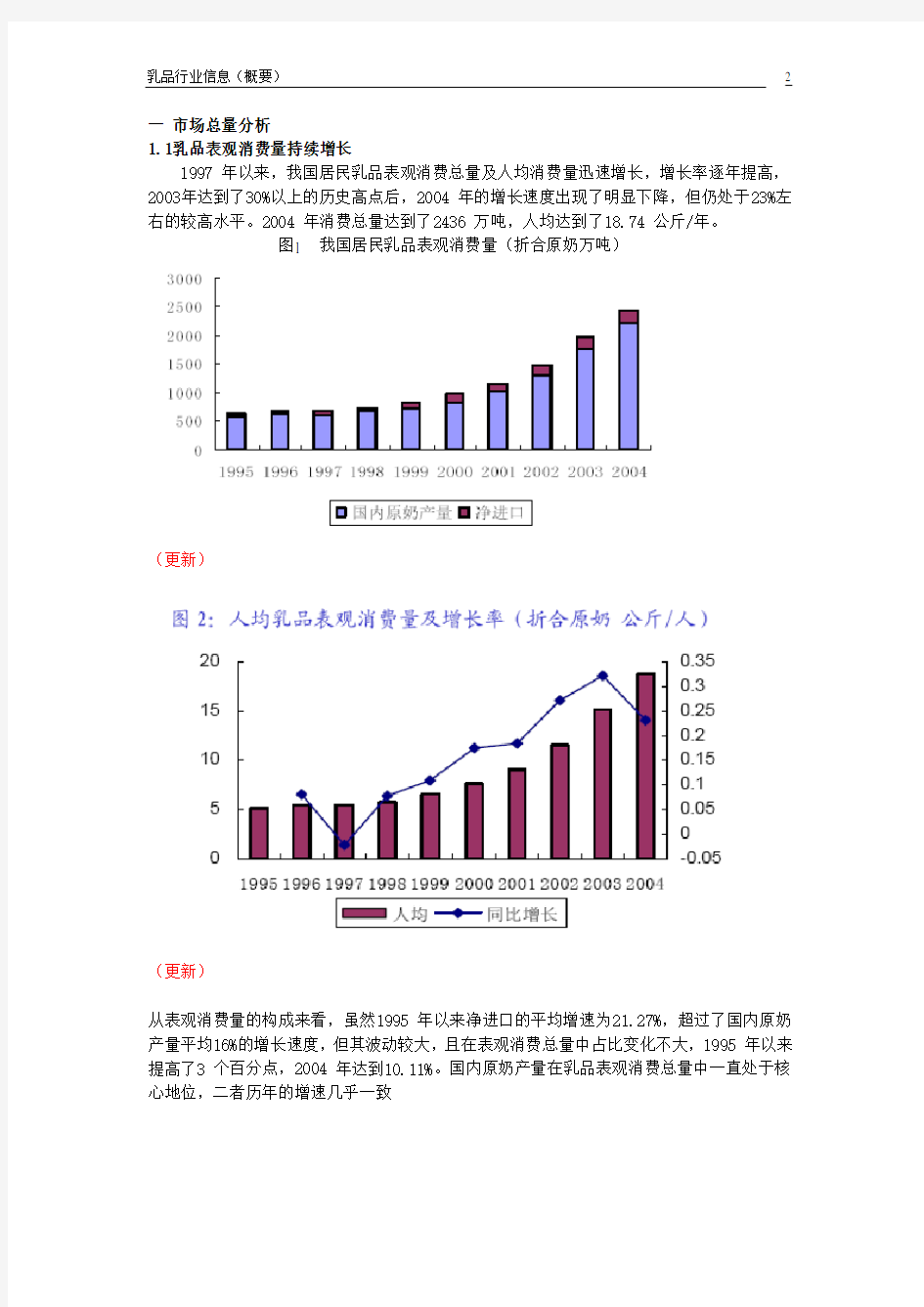

1997 年以来,我国居民乳品表观消费总量及人均消费量迅速增长,增长率逐年提高,2003年达到了30%以上的历史高点后,2004 年的增长速度出现了明显下降,但仍处于23%左右的较高水平。2004 年消费总量达到了2436 万吨,人均达到了18.74 公斤/年。

图1 我国居民乳品表观消费量(折合原奶万吨)

(更新)

(更新)

从表观消费量的构成来看,虽然1995 年以来净进口的平均增速为21.27%,超过了国内原奶产量平均16%的增长速度,但其波动较大,且在表观消费总量中占比变化不大,1995 年以来提高了3 个百分点,2004 年达到10.11%。国内原奶产量在乳品表观消费总量中一直处于核心地位,二者历年的增速几乎一致

1.2 城镇居民乳品消费增幅大幅下滑

从城镇居民乳品消费总量来看,1996 年以来一直保持增长态势,1998-2003 连续6 年增速超过20%,其中2002 年达到最高点29.59%。从2003 年开始增速明显下降,2004 年仅为4.47%

1.3未来发展趋势:多种因素助推乳品消费长期增长

政策:积极扶持的产业政策

奶业发展符合国家农业产业化的政策,可以推进农业发展,加快农业结构调整,促进农民增收。因此在产业政策上,国家将奶业作为重点支持的产业,各级政府对奶业的发展也都给予了足够的重视和倾斜,有的地方甚至采取了直接补贴的方式。

根据农业部编制的《畜牧业“十五计划”和2005 年远景目标规划》,到“十五”计划末,全国奶类总产量达到1400 万吨,人均占有量达到10千克,这个目标在2002 年已经达到,比预期的发展速度快;到2015 年,奶类总产量达到3600 万吨,年递增率为10%,人均占有量达到25 千克。2002 年农业部制定的《奶业优势区域发展规划》,正在全面实施。科技部启动的“奶业专项”也已经在项目示范区全面展开,预计将对奶业科技和产业化示范投入近5 亿元的资金。

2000 年8 月,农业部、国家发展计划委员会、教育部、财政部、卫生部、国家质量技术监督局、国家轻工业局联合发布《关于实施国家“学生饮用奶计划”的通知》,并相继颁发了《国家“学生饮用奶计划”暂行管理办法》。在党中央领导下,全国范围实施的“学生饮用奶计划”已经深入人心。据不完全统计,至2003年2 月有4468所中小学校正式供应学生奶,日供学生奶约190万份,饮奶人数占全国城市中小学生的5.84%。“学生饮用奶计划”的实施已经取得突破性的进展,这对改变人们传统饮食观念、促进我国奶业发展和增加农民收入都将起到积极作用。

经济:收入增长是乳品消费增长最有力的推动因素

收入水平与乳品消费量有很好的正相关。由表1 可以看出,居民可支配收入越高,乳品支出占食品支出的比例越大。所以,随着城镇居民收入的提高,各种乳品消费支出有增长趋

势。据研究(陈国强,2002),我国的乳品消费具有较大的收入弹性,其中液体乳的弹性为1.39、奶粉为0.38、酸乳为1.06,即意味着收入每增长1.0%,液态乳消费增长1.39%。由此我们可以推断,随着居民收入水平的提高,液体乳和酸乳消费有很大的增长潜力。

城镇居民收入增长持续居高,为城镇居民乳品消费快速增长奠定坚实基础。自1995 年以来的10 年间,城镇居民收入增长有5 年达到两位,而小于10%增长的5年中有四年收入增长超过7%。基于中国未来经济增长速度将持续保持在7%以上的预计,如果收入弹性能够继续保持超过1,那么推动中国乳品消费增长的经济动力将十分充裕。

另外,我们预计农村消费市场将在近期启动,成为新一轮乳品消费增长重心。首先,农村居民收入增长态势增强,对乳品的购买能力提高。图中可以看到,04 年前3 季度,农村居民收入增长速度首次超过城镇居民增速,让我们看到农民收入增速抬头的态势。04、05 年,中央的两个“一号文件”均为关于三农的文件,并且在此期间出台了诸多扶持农业的实际政策,标志着政府对三农政策的实质性转变。因此,我们认为,未来农村居民收入增长速度上升有较为牢固的基础。

文化:消费习惯转变将有效促进乳品消费增长

随着生活水平提高和营养保健意识的增强,人们更加注重膳食结构及营养均衡,而牛奶能够很好地满足人们的营养保健要求,早餐饮用牛奶成为越来越多都市人群的选择。与传统食品相比,牛奶食用方便,更加适用现代人快节奏的生活方式,也促使人们消费习惯的发生改变。

政府推动对乳品消费习惯的改变也功不可没。国务院于2001 年公布《中国食物与营养发展纲要(2001--2010)》,把奶制品消费作为改善与提高居民营养水平的主要手段,特别是推出“学生饮用奶计划”,并在农业部组建学生奶部际协调小组专门实施该项计划。在这

方面,政府至少在两方面为推动牛奶消费做出贡献,一是从舆论上引导消费;二通过“学生奶计划”培养一个年轻的消费群体,使他们未来成为牛奶高消费人群,总体拓宽奶制品消费基础。

其他:人口数量增长对需求的贡献也功不可没

我国人口基数大,在2000 年至2015 年期间,预计我国人口的复合增长率为1%,每年新增人口达到1200 万人左右。儿童是奶类高消费群体,按目前人均乳品消费水平计算,每年新增长人口将导致乳品消费增长超过20 万吨。

综合预测:

2005 年到2020 年我国乳品市场平均成长性为12.23%,如果分段考虑,2005-2010 成长性为16.19%,2010-2020 年为9.92%。在乳品支出的内部结构中,城镇居民支出仍占据绝对优势,即使比例逐年下滑,到2020年,所占比例仍将超过73%

二市场结构变化

2.1产品结构变化:

(更新)

(更新)

根据乳制品产品特性,乳制品在我国基本可以分为三类:液态奶、奶粉和酸奶。从发展

情况看,液态奶的发展最为迅猛,已经占到消费的78%;奶粉保持了平稳增长;酸奶市场高速发展,冷饮市场则刚刚起步,是乳品竞争的新战场。其他乳制品(如干奶酪、奶油、炼奶和鲜奶干吃片等)的生产和消费都处在启动阶段。

2.2分产品分析:

2.2.1.鲜乳品:增长迅猛,仍有较大上升空间

(更新)

巴氏奶和UHT奶的国内比较

目前液态奶产品主要分为巴氏杀菌奶和超高温灭菌奶(UHT 奶)两大类。其中,巴氏奶是在80 度高温条件下将牛奶中的有害微生物杀死,而将牛奶中的部分有益菌保留下来;UHT灭菌技术则采用135摄氏度的瞬间高温将牛奶中的细菌(包括乳酸菌等有益菌)全部杀死。前者的特点是新鲜,后者的优点是保质期长。在有了超高温灭菌(UHT)技术后,液体UHT奶的保鲜期大大延长,长距离运输以及大规模开拓中小型城市,甚至农村市场成为可能。

表巴氏奶与UHT奶特征比较

从发展情况看,UHT奶的增长速度相当惊人。1998 年—2003 年,我国液态奶的销额年增长率为25%,巴氏奶仅为13%,UHT 奶则达到了61%。根据AC 尼尔森对国内液态奶市场份额的调查,以UHT 奶生产为主的伊利与蒙牛已占据前两席,以巴氏奶生产为主的光明乳业退居第三位。伊利和蒙牛的成功相当程度依赖UHT 奶获得的巨大市场份额。面对这种

情况,光明乳业也开始发展UHT 产品公司募集资金使用项目中扩大液态保鲜奶和超高温灭菌奶生产能力项目将增加年生产UHT 奶3.3 万吨,增资黑龙江省光明松鹤乳品有限责任公司项目已增加年生产UHT奶16.5 万吨。

由于我国奶源分布不均,奶源主要集中在东北、华北、西北,而主要消费力量南方和沿海经济发达地区奶源又很少,因此从短期发展前景看,UHT 奶在我国仍将快速发展。尤其是蒙牛和伊利在广告和宣传上的投入,使得UHT 奶正成为乳制品市场的主要增长点。但是UHT 奶的同质性比较强,当前的竞争仍以价格战为主,致使规模激增但盈利能力也开始下降。

表巴氏杀菌和超高温灭菌对牛乳质量影响

从营养角度看,巴氏杀菌对牛乳质量的影响明显小于超高温灭菌对牛乳的影响。随着消费意识的增强和对营养价值认识的提高,具有新鲜概念的巴氏奶在一线城市的需求将会出现恢复性增长。根据发达国家的经验,巴氏奶在价格和市场占有率方面都明显高于UHT 奶。因此从长期发展前景看,随着冷链建设的规模化,巴氏奶仍可能占主导地位,拥有城市奶源企业的发展将更具有持续性。

巴氏奶与UHT奶的国际比较

富奶区/巴氏奶占优:富奶区主要是南北半球的温带国家,其中大多数国家人均收入水平都比较高,乳业发展比较成熟。根据丹麦最大乳品企业Arla Foods 公司的调查,丹麦超过一半的消费者都偏爱鲜奶,孩童越多的家庭更是如此,并且78%消费者表示对鲜奶的“新鲜度”要求非常苛刻,生产日期必须是当天或前一天的。

富奶区/UHT 奶发展速度较理想:UHT 奶大致有四种表现:一是当地市场份额大,根据Arla Foods 公司同份调查报告,1974 年到2000年西欧国家UHT 奶市场份额从16%上升到54%,在那些有传统乳业文化的荷兰、德国、比利时等国也表现不俗,目前占领了德国2/3 的乳品市场,竞争力在于UHT 奶产销较传统奶方便。二是当地市场份额小,UHT 奶发展较晚,美国就是一例,不过CROPP 公司1998 年首家将UHT 奶加工方法引入美国后,年增长速度由行业平均的20%迅速跃增到60%以上,1998年、1999 年、2000 年销售收入分别为2700 万美元、4650 万美元、7700万美元,这种持续高速增长令公司高层既感觉兴奋又颇为不安。三是UHT奶在出口份额中比例较小,澳大利亚50%以上乳品出口,但UHT 奶产量非常小,2003 年仅1.35 亿升,占全部加工量的1%左右,不过澳大利亚贸易促进会将UHT 奶置于未来乳品出口重点方向的首位。四是在出口中已具相当规模,从1976 年开始,位于加拿大魁北克省的Lactel 集团不仅将UHT 奶销售到纽芬兰岛及加拿大西北部地区,更销售到美国、墨西哥以及加勒比海等广大地区。

贫奶区/中等收入以上国家:据Kosovo Business Support 市场调查,科索沃地区消费者对进口UHT 奶需求非常旺盛,主要是因为当地巴氏奶冷链配套不好,消费者宁愿消费0.70 欧元的UHT 奶,也不愿选择0.50欧元的袋装巴氏奶。印度最大乳业联合公司AMUL 出口到海湾地区阿拉伯联合酋长国的UHT 奶凭借比奶粉更好的口感而颇受欢迎。

贫奶区/低收入国家:乌干达号称中西部非洲的“乳都”,乳品消费量7 年时间几乎翻番,由1992 年的3.65 亿升发展到1999 年的6.4 亿升,人均年消费量达到30 公斤,但收入水平决定着该国及周遍各国50%以上的奶品消费是生奶,奶粉、巴氏奶次之,UHT 奶的消费群体仅局限于高收入阶层,乌干达两家UHT 奶加工厂都面临严重开工不足问题。

2.1.2 酸奶:快速发展

(更新)

酸奶不仅具有牛奶所富含的营养元素,而且经过发酵处理后,带来了许多适合消化吸收和特殊保健的功能,因此日益受到消费者的欢迎。当前的酸奶市场可分为原味酸奶、果味酸奶、乳果酸奶、益生菌酸奶及饮用酸奶。我国城镇居民家庭平均每人全年酸奶购买量在1996年约为0.32 千克,至2002 年上升至1.82 千克,增长了约5 倍。从发展速度看,酸奶是乳制品中增长速度仅次于UHT 奶的产品,但酸奶人均消费量不到乳制品人均消费总量10%。

对消费者而言,酸奶的营养价值比鲜奶高;对企业而言,酸奶的毛利率水平又明显高于鲜奶,因此酸奶有望成为乳品企业重点发展产品。

2.1.3奶粉:平稳增长,农村潜力巨大

在我国,由于生产能力和消费水平的制约,固态奶主要由奶粉构成。从发展情况看,2000年前,由于普遍缺乏冷冻设备,以及运输能力的限制,奶粉在我国一直是非常重要的乳制品,但是随着生活水平的提高和消费习惯的改变,尤其是易于保存和运输的UHT 奶的出现,使奶粉的发展速度明显放慢。由于液态奶的迅猛发展,到2001 年固态奶的比例在乳制品的比例已经下降到40%左右

2.1.4 黄油、奶酪:机遇风险并存

奶酪是牛奶中的精华,极具营养价值,也是原奶用量最大的乳制品,

目前,全世界329个国家生产奶酪。尽管荷兰是最大的奶酪出口国,其出口量相当于法国的2.7倍,但法国奶酪的产量是荷兰的2.5倍,人均消费量是荷兰的1.4倍。法国是全世界消费奶酪最多的国家:10~14岁孩童每天人均消费40克,成年男子每天消费50克,而全国人均消费则为42克。法国奶酪种类繁多,戴高乐将军曾经自豪地说,法国的奶酪有360多种,一年之内天天吃都不会重复。法国奶酪种类众多,形状也各异,有圆的、方的、长方的、圆柱形的、三角形的;颜色有乳白色、黄色、绿色、蓝色、红色、杂色;味道有浓、淡、香、臭、苦、辣、酸不等。从原料和制作方法上看,法国的奶酪有八大类;软质水洗奶酪、霉化、菌化奶酪、风干奶酪、半干奶酪、液状奶酪、鳟奶酪及加有香料的奶酪等。

2005年我国人均牛奶消费为16.8公斤,主要集中在液态奶、酸奶和奶粉这三个种类上,奶酪的消费低得几乎可以忽略不计。而且乳制品产品同质化严重,以于乳业大战频繁不断。开拓、培育奶酪市场,对我国乳业发展来讲有非常重要的意义,而且与当年日本、韩国一样有同样的机遇,即奥运会与世博会,这两大国际盛会拉动了日韩的奶酪市场。几年后将在我国举办的奥运会与世博会能否同样让中国的奶酪市场动起来?

国内乳业经过最近几年的不断发展,生产工艺日益稳定化、程序化,这为进入奶酪市场提供了潜在的成本优势。同时,奶酪制品的国际大环境相对更为成熟,这也使得国内厂商安全、稳定地获得制造设备和技术支持成为可能。本土乳制品巨头以全球资源配置为竞争平台,结合国家产业发展政策的配套支持,进入奶酪行业并获得成本优势较为可行。从消费角度来看,消费者接受奶酪产品并不存在障碍,尤其是年轻一代,国内已经具备了消费奶酪的市场。但我国奶酪产品的消费大部分还是属于被动消费,一旦这被动消费转换为主动消费,奶酪产品的市场容量将会快速增长。可以说,目前我国奶酪产业的发展还处于初期萌芽阶段,各厂家并没有投入较大的人力和物力来大力宣传和推广产品,目前市场的竞争相对比较平静。而巨大的市场前景和较为平静的竞争格局将意味着丰厚的投资回报。

2.1.5 冷饮:乳业竞争新市场

乳制品冷饮主要是指冰淇淋,目前我国的冰淇淋年销售额已达到230亿元左右,年销售量达到160万吨,并且每年的增长率在10%以上。据有关方面估计,到2006年我国冰淇淋市场容量有望达到400 亿元。欧美国家人均消费冰淇淋22 升,而在国内仅为1 升。由此可见,冰淇淋市场潜力巨大。冰淇淋的消费情况与液态奶相似,都是由购买力的增强所带动。同时,由于定点冷藏设备和冷藏运输设备日益普及,保证了冰淇淋运输和储存的必要条件,这也带动了冰淇淋的生产和消费。

冰淇淋市场可以分为高中低三个档次。从市场情况看,以联合利华、雀巢为代表的外资品牌控制了高端市场,以伊利、蒙牛为代表的中资品牌占据了中档市场,地方性的厂家则在低档市场拥有一席之地。

从全国情况看,冰淇淋市场仍然处于高度分散的状态,2002 年前三大品牌的市场占有率不到18%。但是乳业巨头的竞争重心已经开始从液态奶向冰淇淋市场转移。光明乳业于今年4 月增资光明食品有限公司,持股比例达到50%,该公司主要经营冰淇淋业务,最大年产

量为4万吨,是我国目前最大的冰淇淋生产基地之一。伊利投资于冷饮技改工程以及子公司的冷饮技改工程预算数接近1.5 亿元,进行冷饮市场建设的预算则达到2736 万元。三元股份今年的目标销售额是1.5亿元,推出100 款冰淇淋,其中涵盖豆浆、朗姆、鲜果等18种新口味,同时将再投资6000 万元扩大生产;蒙牛则投资4 亿元在山东、河南、成都和广东等地,扩建数十条生产线,并将在今年完成其冰淇淋产业布局,其投资自建的近1 亿元的广东汕头生产基地,更是全面引进了国外生产设备。

三地区结构变化:

城镇居民乳品消费地域差异明显

由于不同地域的居民消费习惯和收入差距较大,这导致其乳品消费也存在明显的差距。如图13、14,无论是排名靠前的京晋甘鲁,还是靠后的贵云粤琼,2004 年的人均乳品消

费同比增长都极其微弱。

我们用城镇居民乳品消费支出占食品支出的比例来刻划不同地域的消费习惯,在6 大区域中,华北、西南地区乳品消费习惯最好,食品支出的6%以上用来消费乳品,华中地区最低,仅为3.79%。在各省中,西藏的乳品消费习惯最好,而云南最差。因此,对乳品企业来说,华北、西南市场就应该作为战略重点予以开拓,事实上,北京、成都正是我国乳品竞争最激烈的地区。虽然乳品消费习惯的影响期限较长,但随着人们对乳品营养认识的提高,以及乳品消费的更加便捷,乳品种类更加丰富,乳品质量安全更有保证,人们的乳品消费习惯也会慢慢改变,而且在改变初期往往带来乳品需求的爆发型增长。2000 年来我国居民的乳品消费习惯迅速提高。在我国,乳品消费习惯还存在两个明显的特征,一是有非常明显的代际差异,即往往父母较少饮用乳品,但要求子女每天饮用,长期看来将对乳品消费量产生重大影响;另外一个特征是奶源大省居民的饮奶习惯往往较好,在人均收入明显低于全国水平的情况下,10 个奶源大省城镇居民平均乳品消费量仍高于全国平均水平。

四行业产业价值链

五行业五力分析:

5.1行业竞争者:寡头垄断初现雏形

(1)第一集团遥遥领先

当前乳品企业的竞争可以分为三个集团。第一集团是具有较强实力和全国品牌的乳业巨头,主要由伊利股份、蒙牛乳业和光明乳业组成。第一集团在市场竞争中处于遥遥领先的地位,行业竞争优势正向第一集团集中。根据AC尼尔森的统计,伊利、蒙牛和光明这三家液态奶生产商合共占有的市场份额由2002年7 月的43.0%,增长至2004年1 月的51.1%。从

今年5 月份全国重点大型零售商场监测液态奶销售情况看,前三位依次为伊利、蒙牛、光明,三大品牌市场综合占有率在10%—23%之间。

第二集团是拥有地方知名品牌和区域市场并日益壮大的乳品企业,如华北地区的三元和

三鹿,华东地区的迎春乐,西南地区的天友,西北地区的夏进。从分地区情况看,伊利和蒙牛的销售几乎都进入了前三名,具有绝对的优势,但是一些地方品牌在区域内也具有较强的市场号召力。以西北地区为例,今年年5 月夏进在这个地区以26.28%的市场综合占有率领先。第三集团是立足中小城市和地方市场的大批小企业,占乳品企业绝大多数的地方小企业处于竞争的边缘地带,处境非常艰难,基本只能在夹缝中寻找生存空间。

(2)利润分化与行业整合

尽管乳制品行业增长迅速,但是乳制品企业的表现却是有喜有忧。2002 年,全国规模以上企业499 家,亏损企业达到121 家,占24.25%,其中国有及国有控股企业亏损面占

2.62%,外商和港澳台投资企业亏损面占39.66%。为了实现规模效益及扩大市场份额,乳制品行业近年来进行了大量整合,主要表现为收购与合并。龙头企业通过收购缺乏规模效益的中小企业不断增强实力,以光明乳业为例,该公司通过收购与兼并至2004 年6 月拥有的子公司数量已经达到47 家,业务已经覆盖了北京、上海、广州、武汉、杭州、南京、西安等绝大多数一线城市。第二集团的企业则采取与其他企业合并的方式(如河北三鹿与河南花花牛),强强联合迅速扩大实力。

(3)局部地区市场竞争激烈

由于经济发展不平衡,乳品消费的地区差异比较明显,表现为消费的整体水平偏低,而局部市场又相对饱和。2002 年北京、上海人均消费分别达到40 千克、33 千克,液态奶消费已经占全国消费总量的50%。由于消费群体比较成熟,这两个市场的竞争也就显得特别激烈。就北京市场而言,伊利、蒙牛和光明已经分别在密云、通州和顺义建立生产厂区,第一集团已经在北京汇聚;上海市场也不寂寞,伊利和蒙牛早在2001 年就已经进入,三元甚至收购了上海第二大乳品企业上海全佳。竞争的白热化使传统地区优势逐渐下降,上半年光明乳业在产销基地上海的销售收入同比下降了5.87%;三元股份在北京的销售收入甚至下降了34.51%。从增长速度看,北京、上海消费增长开始趋缓,其他过去消费较少的城市呈加快趋势。2003 年1-5月份与去年同期相比,北京仅增长了19.6%,而天津、重庆达到了40.8%、35.5%。由于消费市场相对饱和,任何一家公司都没有可能大规模扩大市场份额,过度的竞争只会导致利润率下降。从大城市突围,积极开拓和培育中小型城市的消费市场,是乳制品企业未来发展的战略重点。实际上,各公司的争夺范围也正逐渐向其它城市扩展:如青岛市已经聚集了新希望、维维、光明、雀巢等大型企业,南昌也吸引了光明、新希望、维维的目光。未来随着经济发展和消费意识提高,东部中小城市和中西部大中城市消费市场的升温将成为我国乳品消费增长的主要动力。

(4)竞争加剧、利润下降

第一集团的扩张速度明显快于乳制品消费的增长速度,这是乳制品行业竞争加剧的直接原因。从今年上半年的情况看,影响乳制品行业利润的不利因素主要是毛利率下降和巨额促销费用,这都与竞争态势有关。毛利率下降是原奶成本上升和产品销售价格下降的双重影响。原奶成本上升有饲料价格的因素,但根本原因是对旺盛的需求影响了区域内的供求关系。降价和促销则是激烈竞争中乳制品企业扩大市场份额的主要手段。

竞争加剧不仅压缩了中小企业的盈利空间,同样影响了第一集团的赢利能力。今年上半年,光明乳业、伊利股份和蒙牛乳业的毛利率分别下降了1.08%、2.09%和1.4%。蒙牛乳业为了扩大市场份额,仅上半年用于广告及宣传的费用就达到了2.38 亿元。三元股份的表现最为突出,由于该公司主要依靠北京市场,而北京市场的竞争又最为激烈,因此其业绩表现也就最差。该公司是今年上半年唯一亏损的乳制品上市企业,净利润为-4550 万元,乳制品销售收入和毛利率分别下降了9.8%、2.73%。

5.2 行业潜在竞争者:进入壁垒不断加大

乳品企业亏损额及亏损率

乳制品行业巨大的增长潜力使得业外资本纷纷进入该领域,以往并不涉足乳品行业的公司,也通过收购业内的中小企业,逐步了占领部分市场。最典型的例子是新希望,该公司2002 年宣称:将投资20 亿元,通过资产重组拥有8 到10 家控股企业,把分散在全国的品牌联合起来组建“联合舰队”成为乳业巨头。该公司正按照计划稳步运作,截至今年6 月,已经通过资产重组控制了10 家乳制品生产加工企业,2 家奶牛及乳制品服务公司,乳制品生产和销售已经覆盖了四川、安徽、江苏、云南、河北等省市。经过近两年的发展,新希望已经实现了乳业整合阶段性的预期目标,产品通路和市场渠道建设也初见成效。虽然新希望乳业整合进展顺利,但是该公司在半年报中仍然特别强调指出:面对乳业行业竞争的加剧,未来的整合难度依然很大。

中国乳制品行业的诱惑更是引的外资大量进入。本土化是国际乳业巨头在我国一直积极推行的战略,但是多年的竞争表明,尽管其在产品开发上占有优势,但是在奶源管理和营销渠道方面处于劣势,因此外资企业在中国乳制品市场的表现显得并不突出。几年前达能就将其在中国的全部乳制品厂拱手让与光明;进入中国的外资先驱帕玛拉特也将数家乳品基地分别以承包、租赁方式转让给中国企业。大部分外资企业正以收缩姿态调整其在中国液态奶市场的策略。

本土化的挫折并不表明外资对中国乳品市场的放弃,实际上蒙牛和光明的背后都能看到外资的身影。2002 年底,摩根士丹利、鼎晖、英联三大国际风险投资机购的海外风险投资就对蒙牛投资2.16 亿元人民币;2003年10 月三大机构再次注资2.9亿元,占股达到34%;今年6 月蒙牛在香港成功上市,三大机构共出售一亿股,套现3.9 亿港元,持股比例稀释为5.8%,但三大机构仍持有巨额可转债,如果到期执行他们的持股比例将达到31.1%。达能

则是国际乳业巨头投资转型的代表,尽管其在中国乳制品市场的战线已经收缩,但是对光明乳业的战略投资却一直非常积极。该公司已经受让上海国有资产经营有限公司持有的3.85%股权,待相关部门批准后,达能亚洲有限公司将持有光明乳业7.7%的股权,成为第三大股东。因此,我们认为外资绝不会放弃每年以2 位数的速度持续增长的中国乳品市场,当中国乳品市场整合完成,市场更加秩序化时,外资必会找到切入点,重新进入中国市场。乳制品行业作为消费类行业进入门槛较低,没有政策性限制,但是鉴于当前激烈的竞争形势,以及奶源基地、产品质量、市场品牌和销售渠道的制约,业外资本的进入将会持更加谨慎的态度。

5.3 替代产品:乳品行业的替代性有限

1、外部替代性

牛奶的替代品首先可能来自一些奶类外部的替代品,如同为食品饮料的猪肉、鸡蛋、果汁、碳酸饮料、啤酒等饮料。从现状来看,我国人均消费乳制品仅18 公斤左右,远远低于发展中国家52.6 公斤的平均水平。通过分析肉、蛋、奶这三类动物性食物的消费结构可知,发达国家的比例是0.4:0.06:1,而我国的比例是6.7:2.8:1,充分说明了肉和蛋对乳制品的外部替代性

由图29,从1961 年以来,国际牛奶总产量保持着缓慢增长态势,但从2002 年开始增长率开始有了明显的下降。由图30,全球人均牛奶占有量保持着极其缓慢的下降趋势,这主要是由于发达国家的人均牛奶占有量在80 年代末期有了一个比较明显的下降,但从90 年代中

期以来,一直稳定的保持在260 公斤/年的水平以上。与中国相类似的发展中国家和亚洲国家,人均牛奶占有量保持着缓慢的增长态势。上面两图可以说明,根据国外长期数据,在步入成熟期后,牛奶产量和人均牛奶消费量均较为稳定,外部替代性很弱。

2、内部替代性

内部替代品考虑整个奶类内部的替代性,如羊奶、骆驼奶等。图31 同时说明了世界和我国牛奶占奶类的比重,虽然从全球的角度看,从20 世纪70 年代开始,牛奶占奶类比重呈缓慢下降态势,但从2000 年以来,这种下降趋势明显趋缓,一直保持在84%以上的高水平。通过对数据的深入分析,牛奶占比缓慢下降主要是由于个别国家的地域性因素造成,但长期来看,牛奶占比仍将长期维持在很高的水平。从我国数据来看,从90 年代中期开始,牛奶占奶类的比重呈现快速上升趋势,2003 年已经达到了95%的极高水平。这说明,乳制品的内部替代性很弱。

5.4上游供货商:对奶源控制有利,对包装材料无议价能力

1.奶源

奶源数量是否足够,取决于奶牛的存栏和单产。随着奶牛存栏的迅速增长,奶牛单产的逐渐提高,奶源已经得到了大幅扩充,对我国乳制品行业而言已经不是瓶颈。今年以来在山西等地接连发生了“限量收购”的事件,收购价格也不断下降。而且相对于大型的乳品企业,分散的奶牛养殖户议价能力也明显偏弱。因此在奶源这一块,乳制品企业处于相对强势的地位。

我国奶牛饲养主要以农户小规模分散饲养为主,户均生产规模为3-5头,饲养奶牛数量在20 头以上的规模经营比重不到1/4。即使是奶业大省黑龙江,规模经营的比重也仅为35%左右。因此,乳制品企业都是采取“公司+基地+农户”的组织经营模式,通过契约合同与农户建立了良好的合作关系。

我国奶牛生产主要由牧区、农区和城市郊区三部分组成。在奶牛饲养的数量分布上,牧区的内蒙古、新疆占全国奶牛总数的36%,农区的黑龙江、河北、山东、山西和陕西奶牛数量占全国的38%。因此奶源主要集中在内蒙古、新疆、黑龙江、河北等省区,这导致各地的原奶价格差距十分明显。以2002年6 月为例,上海光明乳业股份有限公司收奶价格为2.01元/千克,黑龙江完达山乳品有限公司为1.52 元/千克,伊利河乳制品厂为0.98 元/千克。靠近奶源基地,就意味着能够保持产品的比较成本优势。

由于UHT奶加工能力的快速提高,奶源的争夺变的相当激烈,乳制品企业不得不重视

奶源建设。光明乳业已经成立了黑龙江省光明松鹤乳品有限责任公司;三元股份的呼伦贝尔乳品综合加工及奶源基地建设项目正在实施;伊利尽管处于奶源中心,但是每年投入奶源基地的费用仍然相当巨大,2004 年上半年投入奶源基地及配套工程项目的预算达到了2141 万元。北方奶源基地是乳品企业竞争力的保证,将使资源型企业和城市型企业的界限进一步模糊。

2.包装材料:

牛奶是一种极易变质的营养食品,对外包装的技术要求非常苛刻,以保护牛奶的品质(利乐的广告语就是保护好品质),较高的技术要求在包材市场形成了极强的进入壁垒,国内目前只有泉林等少数厂家能够提供,进而导致国内乳品企业对国际包装巨头产品的需求刚性。随着全球第二大无菌包材供应商SIG2002 年进入中国并采取免费送设备的销售策略以来,捆绑销售已成为行业的惯例。由于康美包得包率通常可以稳定在99%以上,而利乐的得包率为85%以上,利乐包设备的价格迅速由1500 万元下降到200 万元,甚至免费赠送。由于乳品企业在生产线上的巨大投资,导致其转换包材供应商的成本非常高,否则就会失去售后服务和零配件供应,利乐KCM 团队也是其取得90%以上市场份额的关键原因之一。

当前利乐和康美包几乎垄断了国内常温奶的无菌包装市场,其中利乐的市场份额超过了90%;保鲜奶包装则主要由国际纸业垄断。利乐设备在国内的生产线已经超过1000条,产能超过了1000 万吨。根据利乐2003 年年报,其在中国销售了近114 亿个利乐包装,销售额达到了55 亿元人民币,超过了光明、伊利、蒙牛三大巨头。随着2004 年新生产线的投产,我们预计2004 年利乐在中国的销售增长会超过20%。

国内企业中,泉林包装虽然作了很多努力,也研制出了拥有自主知识产权的灌装机(尚未投产),但很难撼动利乐的垄断地位,主要为一些小的地方性乳业公司提供包材。

从1970 年代进入中国至今,利乐纸的价格平均上涨了大约2 倍,利乐在中国的最后一次涨价大约是1998 年。关于今年的涨价,利乐的解释是“因为长久以来,一直承受着原材料和运输成本攀升的双重压力,此次价格调整是不得已而为之的最后选择”。

从成本角度分析,由于利乐大部分原材料来自欧洲,欧元兑美元和人民币汇率的变化加重了其成本负担。但从人民币汇率的未来走势来看,中短期内人民币对欧元汇率继续上升的可能性很小,反而可能会有所下跌。同时,我们预计物流成本目前正处于周期的顶点,继续

上升的可能性也很小。

从综合的角度分析,随着国际包装巨头内部竞争的日渐激烈、国内包装企业可能的技术突破、PET 包装可能的替代作用、以及下游乳制品价格的约束,我们认为未来几年包材价格将保持稳定,不会继续大幅上涨

5.5 下游购买者:乳品企业实质上丧失定价权

在乳制品市场中,单个消费者作为最终消费群体没有议价能力。但是当前乳制品产品的同质性使得消费者在选择的时候更多的以价格为主要因素。因此,乳制品企业在价格战中实际丧失了定价权。

从上图可以看出,伴随着1999 年我国经济陷入通缩,乳制品价格也逐年下跌,但商品和食品价格在2003 年迅速反弹时,乳制品价格依然下跌。凸显了乳业市场竞争的惨烈。因此可以认为,乳品消费者的价格敏感度较高,即使是大型乳品企业,仍然摆脱不了价格竞争的束缚。