接收条件received condition:指地震勘探中接收地震波的仪器的工作状态和条件。广义地说, 接收条件包括地震检波器的安置情况、组合个数与方式,以及地震仪的各种因素等。但通常将接收条件狭义地指地震检波器的安置情况。地震资料的质量与接收条件有密切关系。陆地工作中埋置检波器,海洋工作中使检波器处于水面下一定深度,都是为了避免风、浪等影响而改善接收条件。 界面速度interface velocity:指折射波沿折射界面滑行的速度。界面速度主要反映折射界面以下地层中岩石的物理性质。由于组成地层的岩石颗粒排列有方向性,通常界而速度大于层速度。界面速度可通过折射波测得。 加速度检波器accelerometer:即“压电地震检波器”。 激发条件excited condition:地震勘探中将震源种类、能最、周围介质的情况总称为激发条件。对于炸药震源来说,激发条件一般包括炸药量大小、药包形状,个数,分布方式及埋置岩性和沉放深度等。对于非炸药震源,激发条件则包括装置的种类、能量、参数选择及安置情况等。激发条件的选择是否适当,对地震勘探原始资料质量的影响很大。一般认为,陆地工作中, 风化层下的含水可塑性岩层是有利的激发条件,因此往往采用井中爆炸,在海洋工作小,主要是以减小气泡影响作为合适的激发条件。 海洋地震勘探marine seismic survey:是利用勘探船在海洋上进行地震勘探的方法°其特点是在水中激发,水中接收,激发,接收条件均一;可进行不停船的连续观测。震源多使用非炸药震源,接收常用压电地震检波器,工作时,将检波器及电缆拖曳于船后一定深度的海水中由于上述特点,使海洋地震勘探具有比陆地地震勘探高得多的生产效率,更需要用数字电子计算机处理资料。海洋地震勘探中常遇到一些特殊的干扰波,如鸣震和交混问响,以及与海底有关的底波干扰。海洋地震勘探的原理,使用的仪器,以及处理资料的方法都和陆地地震勘探基本相同。由于在大陆架地区发现大量的石汕和天然气,因此.海洋地震勘探有极为广阔的前景。 高频地震high frequency seismic survey:在水文地质、工程地质调杏和金属矿床勘探中,勘测深度只在儿米到儿百米之间,需要精细分层和精确地测定波的传播时间。为了提高仪器的分辨能力,要用专门的高频地震仪,记录震波的高频分量。高频地震仪的通频带?般在60-350周 /秒之间,专门测定岩石波速时需提高到500-600周/秒。为了压制低频干扰,仪器频率特性的低频一边应有较大的陡度。 干扰波noise:地震勘探中妨碍分辨有效波的振动都属于干扰波。干扰波大体上可分为两种:其中具有明显传播规律的称为规则干扰或干扰波,如声波、面波,多次波等等;没有明显传播规律性的振动称为随机干扰,或简称干扰,如微震等。抗干扰的问题是关系到地震勘探中提高勘探的质量和能力的极其重要的问题。因此,在野外工作和资料处理上采用多种措施,以提高有效波而压制干扰波。干扰波有时也是相对的概念,如在反射法中,折射波就常

浅层地震勘探

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

本科生实验报告 实验课程浅层地震勘探 学院名称地球物理学院 专业名称勘查技术与工程 学生姓名 学生学号 指导教师 实验地点 实验成绩 二〇一五年三月二〇一五年四月

目录 第一章序言 第二章工作目的和任务及工作完成情况第三章工区地理情况和经济地理情况第四章工作方法技术及质量评价 第五章数据处理 5.1反射波数据处理 5.1.1 原始记录 5.1.2 道均衡 5.1.3 一维滤波 5.1.4 二维滤波 5.1.5 抽道集 5.1.6 速度分析 5.1.7 动校正 5.1.8 水平叠加 5.1.9 混波 5.1.10 时深转换 5.1.11 数据输出 5.2 折射波数据处理 第六章解释推断 第七章结论与建议 第八章报告附图

第一章序言 地震勘探是地球物理勘探方法中的一中重要方法,其原理是利用地层与岩石的弹性差异来探测地下地质构造,寻找有用矿产资源的一种极重要的地球物理勘测方法。在勘查精度、分辨地质体的能力以及勘探范围(浅、中、深)等方面都有其突出的优越性。它的基本原理是利用岩石、矿物(地层)之间的弹性差异而引起弹性波场变化产生弹性异常(速度不同),用地震仪测量其异常值(时间变化)并根据异常变化情况反演地下地质构造情况的一种地球物理勘探方法。而浅震是工程物探中的一种常见勘探方法,此次实习,采用了折射波勘探和反射波勘探,此实习报告完成了从野外数据采集到室内资料处理和解释的全部过程,并详细叙述了各过程所使用的方法原理等。由于浅震能量不需要很大,所以震源采用的是人工锤击的方法。数据处理使用VISTA。对折射波勘探而言,使用的相遇时距曲线的解释,方法由于数据处理相对反射波较简单,所以,采用手工为主,计算机为辅的方式,完成数据处理。

本科生实验报告 实验课程浅层地震勘探 学院名称地球物理学院 专业名称勘查技术与工程 学生 学生学号 指导教师 实验地点 实验成绩 二〇一五年三月二〇一五年四月

目录 第一章序言 第二章工作目的和任务及工作完成情况第三章工区地理情况和经济地理情况第四章工作方法技术及质量评价 第五章数据处理 5.1反射波数据处理 5.1.1 原始记录 5.1.2 道均衡 5.1.3 一维滤波 5.1.4 二维滤波 5.1.5 抽道集 5.1.6 速度分析 5.1.7 动校正 5.1.8 水平叠加 5.1.9 混波 5.1.10 时深转换 5.1.11 数据输出 5.2 折射波数据处理 第六章解释推断 第七章结论与建议

第八章报告附图 第一章序言 地震勘探是地球物理勘探方法中的一中重要方法,其原理是利用地层与岩石的弹性差异来探测地下地质构造,寻找有用矿产资源的一种极重要的地球物理勘测方法。在勘查精度、分辨地质体的能力以及勘探围(浅、中、深)等方面都有其突出的优越性。它的基本原理是利用岩石、矿物(地层)之间的弹性差异而引起弹性波场变化产生弹性异常(速度不同),用地震仪测量其异常值(时间变化)并根据异常变化情况反演地下地质构造情况的一种地球物理勘探方法。而浅震是工程物探中的一种常见勘探方法,此次实习,采用了折射波勘探和反射波勘探,此实习报告完成了从野外数据采集到室资料处理和解释的全部过程,并详细叙述了各过程所使用的方法原理等。由于浅震能量不需要很大,所以震源采用的是人工锤击的方法。数据处理使用VISTA。对折射波勘探而言,使用的相遇时距曲线的解释,方法由于数据处理相对反射波较简单,所以,采用手工为主,计算机为辅的方式,完成数据处理。

地震的基本参数:发震时刻(H)、震中位置(经度λ,纬度φ;)、震级大小M、震源深度h。(其中时间、地点、震级亦为表述一次地震的三要素。) 地震参数的测定: ①震中位置的测定:由多年观测的数据,可把从已知地震的震中至已知地震台的距离(震中距)和各震相从震源传播到各地震台所需的时间(该震相的走时)编列成走时表或绘成一组走时曲线。当发生一个新地震时就可利用某两种波的走时差来求得震中位置。现在常用的方法是先假定一个大致的震中位置和震源深度,由此计算出地震波从震源传播至各地震台的走时,并与实际观测值相比较,然后对假定的震中位置和震源深度略加修正,再重复上项计算,如此迭代直至误差小到令人满意为止。 ②发震时刻的测定:震中位置或震中距离测定之后,就可按走时表查出或用公式算出某波的走时,从观测到的该波的到时中减去此值,即得到发震时刻。 ③震源深度的测定:如果是近震可用作图法测定。从震源到地震台的震源距离D同S波与P波的到时差S-P成正比。其比值叫虚波速度,即在该区域内S波速度的倒数同P波速度倒数的差。在不大的范围内其值尚稳定。倘若共有3个台观测到某地震,就可以此3台为中心,以此3台所测到的S-P乘以虚波速度为半径,画3个向下的“半

球面”,此3个“半球面”相交之点即为震源。其深度可用简单平面作图法求得。如为远震则不能用此法。远震发出的波有一部分P波从震源直接传至地震台,另有一部分P波先近乎垂直地传至地面,经反射后再传至地震台,名pP波。因pP波与P波的到时差是震源深度与震中距的函数,由此即可计算震源深度。 ④震级的测定:地震的大小或强弱以震级表示。地震愈大,地震的震级数愈大。地震仪上所记到的地动位移振幅除同地震震级有关外,还同震中距、仪器的自然周期和放大倍数、仪器的安置方式、地震波的传播途径以及台站的地质条件等有关。传播途径和台站地质条件的影响常视为一种固定的改正值;仪器的性能和安置也是不轻易改变的,故从地震图上量得地震波的最大幅度(及地震波的周期)以后即可计算震级。近震多是用短周期仪器记得的,

《关于地震的资料》 关于地震的资料(一): 地震(earthquake)又称地动、地振动,是地壳快速释放能量过程中造成振动,期间会 产生地震波的一种自然现象。全球每年发生地震约五百五十万次。地震常常造成严重人员伤亡,能引起火灾、水灾、有毒气体泄漏、细菌及放射性物质扩散,还可能造成海啸、滑坡、崩塌、地裂缝等次生灾害。 主要资料 地球分为三层:中心层是地核,中间是地幔,外层是地壳。地震不仅仅发生在地壳之中,也会发生在软流层当中。据地震部门测定,深源地震一般发生在地下300~700km处。到目前 为止,已知的最深的震源是720公里。[1]从这一点来看,传统的板块挤压地层断裂学说并 不能合理解释深源地震,因为720公里深处并不存在固态物质。超级地震指的是震波极其强 烈的大地震。但其发生占总地震7%~21%,破坏程度是原子弹的数倍,所以超级地震影响十分 广泛,是十分具有破坏力的。 地震是接近地球表面的岩层中弹性波传播所引起的震动[2]。地震(earthquake)在古代又称为地动。它就像海啸、龙卷风、冰冻灾害一样,是地球上经常发生的一种自然灾害。大地振动是地震最直观、最普遍的表现。在海底或滨海地区发生的强烈地震,能引起巨大的波浪,称为海啸。在大陆地区发生的强烈地震,会引发滑坡、崩塌、地裂缝等次生灾害。 离震源最近的一点称为震中。它是理解振动最早的部位。震中到震源的深度叫作震源深度。破坏性地震一般是浅源地震。震源深度与地震级别没有联系。按震源深度地震能够分为浅源地震(0~70km)、中源地震(70~300km)和深源地震(300~700km)。[2-3]对于同样大小的地震,由于震源深度不一样,对地面造成的破坏程度也不一样。震源越浅,破坏越大,但波及范围也越小,反之亦然。 破坏性地震一般是浅源地震,如1976年的唐山地震的震源深度为12公里。 破坏性地震的地面振动最烈处称为极震区,极震区往往也就是震中所在的地区。 释放能量 轻微地震时至少也要放出10^3~10^8焦耳的能量,足以把一万吨的物体抬高1米,而一个8。5级的大震,能量约为3。610^17焦耳,比一颗氢弹爆炸释放的能量还大,相当于 100万千瓦的发电站连续10年的发电总电量总合。 地理分布 地理分布地震带 地震的地理分布受必须的地质条件控制,具有必须的规律。板块之间的消亡边界,构成地震活动活跃的地震带。全世界主要有三个地震带: 一是环太平洋地震带,环绕地球中的太平洋板块,包括南、北美洲太平洋沿岸,阿留申群岛、堪察加半岛,千岛群岛、日本列岛,经台湾再到菲律宾转向东南直至新西兰,是地球上地

【最新整理,下载后即可编辑】 本科生实验报告 实验课程浅层地震勘探 学院名称地球物理学院 专业名称勘查技术与工程 学生姓名 学生学号 指导教师 实验地点 实验成绩 二〇一五年三月二〇一五年四月

目录 第一章序言 第二章工作目的和任务及工作完成情况 第三章工区地理情况和经济地理情况 第四章工作方法技术及质量评价 第五章数据处理 5.1反射波数据处理 5.1.1 原始记录 5.1.2 道均衡 5.1.3 一维滤波 5.1.4 二维滤波 5.1.5 抽道集 5.1.6 速度分析 5.1.7 动校正 5.1.8 水平叠加 5.1.9 混波 5.1.10 时深转换 5.1.11 数据输出 5.2 折射波数据处理 第六章解释推断 第七章结论与建议 第八章报告附图 第一章序言 地震勘探是地球物理勘探方法中的一中重要方法,其原理是利用地层与岩石的弹性差异来探测地下地质构造,寻找有用矿产资源的一种极重要的地球物理勘测方法。在勘查精度、分辨地质体的能力以及勘探范围(浅、中、深)等方面都有其突出的优越性。它的基本原理是利用岩石、矿物(地层)之间的弹性差异而引起弹性波场变化产生弹性异常(速度不同),用地震仪测量其异常值(时间变化)并根据异常变化情况反演地下地质构造情况的一种地球物理勘探方法。而浅震是工程物探中的一种常见勘探方法,此次实习,采用了折射波勘探和反射波勘探,此实习报告完

成了从野外数据采集到室内资料处理和解释的全部过程,并详细叙述了各过程所使用的方法原理等。由于浅震能量不需要很大,所以震源采用的是人工锤击的方法。数据处理使用VISTA。对折射波勘探而言,使用的相遇时距曲线的解释,方法由于数据处理相对反射波较简单,所以,采用手工为主,计算机为辅的方式,完成数据处理。

论地震勘探中的几种主要地震波 论文提要 地震勘探,就是通过人工方法激发地震波,研究地震波在地层中传播的情况,以查明地下地质构造,为寻找油气田或其它勘探目的服务的一种方法。也可以理解为就是利用地震子波从地下地层界面反射回地面时带回来的旅行时间和形状变化的信息,用以推断地下的底层构造和岩性。地震勘探在勘探已有的各种物探方法中,是最有效地方法。在地震勘探中用炸药激发时,一声炮响之后会产生各种各样的地震波。按波在传播过程中质点震动的方向来区分,可以纵波和横波;根据波动所能传播的空间范围而言,地震波又可以分为体波和面波;按照波在传播过程中的传播路径的特点,又可以把地震波分为直达波、反射波、透射波、折射波,等等。地震勘探在石油勘探中除了能产生来自地层界面有用的反射波外,还会产生各种各样的干扰波。因此,我们要更好的了解各种波的产生、特点、用途,等等。下面简单介绍几种地震勘探中产生的地震波。 正文 一、反射波 (一)反射波的形成 1、几何地震学的观点 当炸药在井中爆炸激发地震波时,在雷管引爆几百微妙之内爆炸便完成了,在接近爆炸点的压强是一个延续时间很短的尖脉冲,爆炸脉冲向外传播,压强逐渐减少,地层开始产生弹性形变,形成地震波。地震波继续传播,由于介质对高频的吸收,地震波信号减小。当波入射到两种介质的分界面时(当上层介质波阻抗与下层介质波阻抗不等时,弹性地震波才会发生反射;上层介质波阻抗与下层介质波阻抗差别越大,反射波越强——反射波条件),一部分波回到第一种介质中,这就是所谓的反射波。如图所示 2、物理地震学观点 地震波从震源出发以球面波的方式向下传播,到达反射界面S,S可以就看成有许多

地震阅读答案 地震(有删改) ①地震是大地的振动。它发源于地下某一点,该点 称为震源。振动从震源传出,在地球中传播。地面上离 震源最近的一点称为震中,它是接受振动最早的部位。 大地振动是地震最直观、最普遍的表现。地震是极其频 繁的,全球每年发生地震约500万次。 ②地球的结构就像鸡蛋,可分为三层。中心层是“”——地核;中间是“”-地幔;外层是“”——地壳。地震一般发生在地壳之中。地球在不停地自转和公转, 同时地壳内部也在不停地变化。由此而产生力的作用, 使地壳岩层()、()、(),于是便发生地震。地下发生地震的地方叫震源。从震源垂直向上到地表的地方叫 震中。从震中到震源的距离叫震源深度。震源浓度小于 70公里的地震为浅源地震,在70~300公里之间的地震 为中源地震,超过300公里的地震为深源地震。对于同 样大小的地震,由于震源深度不一样,可对地面造成的 破坏程度也不一样。震源越浅,破坏越大,但波及范围 也越小,反之亦然。 ③地震本身的大小,用震级表示,根据地震时释放 的弹性波能量大小来确定震级,我国一般采用里氏震级。通常把小于2.5级的地震叫小地震,2.5~4.7级地震叫

有感地震,大于4.7级地震称为破坏性地震。震级每相 差1级,地震释放的能量相差约30倍。比如说,一个7 级地震相当于30个6级地震,或相当于900个5级地震,震级相差0.1级,释放的能量平均相差1.4倍。 1.请你根据第②段加点句子的提示,在后面的引号内填充相应的词语。(2分) 2.请将“错位”、“变形”、“断裂”三个词恰当地填充在第②的括号里。(2分) 3.请你根据第③段相关内容,说说什么叫“震级”。(2分) 4.蒲松龄曾在《聊斋志异》中记载过一次地震的经历,其中写道:“某处进倾仄,不可汲;某家楼台南北 易向;栖霞山裂;沂水陷穴,广数亩。”结合上文的相 关知识来看,你认为蒲松龄当年所经历的地震属于什么 类别的地震?(2分) 5.这次汶川大地震,使无数同胞失去了生命,国人无不为之哀痛。请在下列挽联中任选一则,并填充完整。(2分) (1)九州山河凝血泪/。 (2)月缺,月圆,生命之星先后陨落/,,。 答案: 1、蛋黄蛋清蛋壳

张晁军等:近震震源深度测定精度的理论分析 摘要震源深度是地震学中最难准确测定的参数之一,各种方法对于震源深度的估计都具相当程度的不确定性,影响着人们对震源过程的认识。各种因素对震源深度的影响是非线性的,本文从近震走时公式入手,分析了震中距、到时残差和速度模型(地壳模型)对震源深度的影响。当地震波传播速度一定时,震源深度的误差与随着震中距或台站位置的增大和走时残差的增大而增大。走时残差一定时,震源深度误差随着震中距的增大和地震波速度的增大而增大。研究也表明,当速度已知,走时残差一定时,越浅的地震,定位误差可能越大。定位精度产生的水平误差随着震中距、到时误差和地震波速度的增大,震源深度误差也将增大。关键词震源深度h 测定精度误差 引言 震源深度是描述震源的最基本参数之一,它给出了地震发生在地球内部的具体位置,对了解地震孕育和发生的物理化学条件,以及地震能量集结、释放的活动构造背景都有重要的意义。地震学家用它来估计岩石圈板块的厚度,描绘板块边缘和内部岩石圈的变温结构和力学结构,以了解构造过程的详情,探索地震发生的力学机制和过程,震源深度的准确测定关系到对震源过程、断层构造、壳幔结构、应力场作用、板块运动等一系列的重要问题的正确认识(高原等,1997)。研究任何地震事件时,从地震宏观作用的研究到地震和核爆炸的识别,实际上都必须知道震源深度。

震源深度的精度仍是个棘手的问题,在现代地震目录中,它几乎已经成为最不准确的参数之一(高原等,1997)。因为地震定位受震相识别的观测误差和地壳模型与真实地球模型误差的双重影响,在实际工作中人们很难把它们分了开来(Billings,et al.,1994)。 许多学者用不同的方法来求取震源深度,如1)利用走时曲线的慢度变化极为灵敏的特点,从中可以提取震源深度的信息(赵珠,1992),尽管用细分的多层地壳模型和多路径P、S波到时资料综合定位可提高震源深度的测定精度(王周元,1989),但是慢度变化的过于灵敏会使结果偏离真实,其自身的准确程度也与地区的速度结构有关;2)应用动力学的方法改善测定震源深度的准确性,即用反演方法确定描述震源的矩张量及震源时间函数的同时,通过合成地震图和对观测地震图的拟合来改善震源深度的准确性(Robert, 1973; Beck and Christensen,1991;Sileny, 1992)。表面上看来这似乎更可靠更准确,但事实上,在这种情况下,震源深度的准确性又取决于计算格林函数时所采用的介质模型对实际介质的逼近程度(许力生,陈运泰,1997)。Velasco等(1993)认为,速度模型及假设的震源位置都会对矩心深度、震源持续时间和地震矩的估计造成影响。所以,即使借助于波形反演等动力学方法,震源深度仍是一个难以准确测定的参数。事实上,由于方法和资料的不同,特别是震源深度的精度同震源深度、剪切波速度、断层倾角和滑动角有关(Anderson,et al.,2009)故不同的测定者得到的震源深度也不同(许力生,陈运泰,1997);3)一些学者使用深部震相(面反射震相pP and sP)来提高测定震源深度的精度(Stroujkova, 2009),认为这有助于减小因地震波速的不确定性引起的对震源深度的计算误差,然而,深部震相的识别是个困难的问题。国际数据中心(IDC)也只有11%的地震事件的震源深度是

本科生实验报告实验课程浅层地震勘探 学院名称地球物理学院 专业名称勘查技术与工程 学生姓名 学生学号 指导教师 实验地点 实验成绩 二〇一五年三月二〇一五年四月 目录 第一章序言 第二章工作目的与任务及工作完成情况 第三章工区地理情况与经济地理情况 第四章工作方法技术及质量评价 第五章数据处理 5、1反射波数据处理 5、1、1 原始记录 5、1、2 道均衡 5、1、3 一维滤波 5、1、4 二维滤波 5、1、5 抽道集

5、1、6 速度分析 5、1、7 动校正 5、1、8 水平叠加 5、1、9 混波 5、1、10 时深转换 5、1、11 数据输出 5、2 折射波数据处理 第六章解释推断 第七章结论与建议 第八章报告附图 第一章序言 地震勘探就是地球物理勘探方法中的一中重要方法,其原理就是利用地层与岩石的弹性差异来探测地下地质构造,寻找有用矿产资源的一种极重要的地球物理勘测方法。在勘查精度、分辨地质体的能力以及勘探范围(浅、中、深)等方面都有其突出的优越性。它的基本原理就是利用岩石、矿物(地层)之间的弹性差异而引起弹性波场变化产生弹性异常(速度不同),用地震仪测量其异常值(时间变化)并根据异常变化情况反演地下地质构造情况的一种地球物理勘探方法。而浅震就是工程物探中的一种常见勘探方法,此次实习,采用了折射波勘探与反射波勘探,此实习报告完成了从野外数据采集到室内资料处理与解释的全部过程,并详细叙述了各过程所使用的方法原理等。由于浅震能量不需要很大,所以震源采用的就是人工锤击的方法。数据处理使用VISTA。对折射波勘探而言,使用的相遇时距曲线的解释,方

法由于数据处理相对反射波较简单,所以,采用手工为主,计算机为辅的方式,完成数据处理。 第二章:工作的目的与任务及工作的完成情况 2、1 实习的目的及要求 1、学习使用与维护地震仪器装备,以小组为单位,完成工区一部分物理点的测量工作。 2、学习与掌握多种地震分支方法的野外基本工作方法与技术,并能处理野外出现的一般故障问题。 3、结合实际工区的资料,初步了解地震工作设计的原则与方法。 4、学习并掌握地震野外资料的一般整理、处理与反演、图示方法。 5、根据工区实际地质条件与实测的物探资料,编写实习报告,初步掌握物探资料的解释方法。 2、2 工作完成情况 工作共两周时间,第一周就是野外数据采集,第一天观察并掌握地震仪器的使用,接着天在银杏反射波工区,后天再南苑折射波工区施工。第二周进行数据处理并解释。野外数据采集反射波完成4条测线、 第三章工区的自然地理与经济地理情况 3、1 银杏工区 反射波勘探工区就是在银杏篮球场道路之间的一个草坪区域,上覆疏松粘土层,下伏泥岩。由于地震波在疏松地层传播时能量损失

地震知识 问答 (一) 1.你了解我们的家园——地球吗? 答: 从太空望去,有一颗美丽的蓝色星球,这就是我们的家园——地球。形象地讲,地球的内部像一个煮熟了的鸡蛋: 地壳好比是外面一层薄薄的蛋壳,地幔好比是蛋白,地核好比是最里边的蛋黄。 地球从形成的那一刻起,就从来没有停止过运动。世界屋脊喜马拉雅山上的海洋生物化石,地下深处由植物生成的煤海,盘山公路边陡峻山崖上显示的地层弯曲与变形……无不书写着亿万年来大地沧海桑田的变迁。 然而,地壳的运动与变化并非都是缓慢的,有时也会发生突然的、快速的运动;这种运动骤然爆发,常常给我们的星球带来灾难,其中地震对人类的危害最为严重。 2.什么是地震? 答: 广义地说,地震是地球表层的震动;根据震动性质不同可分为三类: 天然地震指自然界发生的地震现象; 人工地震由爆破、核试验等人为因素引起的地面震动; 脉动由于大气活动、海浪冲击等原因引起的地球表层的经常性微动。 狭义而言,人们平时所说的地震是指能够形成灾害的天然地震。 3.天然地震有几种类型?

答: 天然地震按成因不同主要有三种类型: 构造地震由地下深处岩层错动、破裂所造成的地震。这类地震发生的次数最多,约占全球地震数的90%以上,破坏力也最大。 火山地震由于火山作用,如岩浆活动、气体爆炸等引起的地震。它的影响范围一般较小,发生得也较少,约占全球地震数的7%。 陷落地震由于地层陷落引起的地震。例如,当地下岩洞或矿山采空区支撑不住顶部的压力时,就会塌陷引起地震。这类地震更少,大约不到全球地震数的3%,引起 的破坏也较小。 4.构造地震是怎样发生的? 答: 通常,我们所说的地震是指构造地震。它是怎样发生的呢?这就要从地球的内部构造说起。地球是一个平均半径约为6370千米的多层球体,最外层的地壳相当薄,平均厚度约为33千米,它与地幔(厚约2900千米)的最上层共同形成了厚约100千米的岩石圈。 在构造力的作用下,当岩石圈某处岩层发生突然破裂、错动时,便把长期积累起来的能量在瞬间急剧释放出来,巨大的能量以地震波的形式由该处向四面八方传播出去,直到地球表面,引起地表的震动,便造成地震。 5.什么是断层,它与地震有关吗? 答: 断层是地下岩层沿一个破裂面或破裂带两侧发生相对位错的现象。地震往往是由断层活动引起的,是断层活动的一种表现,所以地震与断层的关系十分密切。

三维地震勘探技术及其应用 [摘要] 本文应用三维地震勘探技术对某矿南三采区进行探测,探测区内解释断层71条,其中可靠断层61条,较可靠断层10条,31个无煤带。为煤矿安全生产提供了科学依据,节约了生产成本的投入。 [关键词] 三维地震采区 [abstract] this paper introduces the application of three dimensional seismic exploration method on the south third mining area of a certain coal mine. 71 faults were showed in this exploration area, in which there are 61 reliable faults, 10 relatively reliable faults and 31 areas without any coal. those information provides scientific foundation for the production safty of the coal mine and saves the cost. [key words] three dimensional seismic mining area 0.引言 随着煤炭地震勘探技术的提高,尤其是九十年代以来三维地震勘探在煤炭系统的应用与推广,三维地震勘探技术在煤矿采区进行小构造勘探成为现实,给煤矿建设和生产带来了巨大的效益。 近年来,随着我国煤炭资源勘查理论和技术的不断发展,已形成了中国煤炭地质综合勘查理论与技术新体系,其中三维地震勘探技术是五大关键技术之一。[1]

中华人民共和国地质矿产行业标准 浅层地震勘查技术规范Dz/T 01 7 0—1 9 97 1、范围 本标准规定了浅层地震勘查的设计、施工、记录质量评价和资料处理解释以及成果报告的编写、审查与评价等要求。 本标准适用于各种目的任务探测深度在几米至数百米范围的浅层地震勘查工作。在工作中除应符合本规程的要求外,还应符台国家现行有关标准的规定。 2、引用标准 下列标准包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。在标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB 12950-9l地震勘探爆炸安全规程 Dz/T 0076-93石油、天然气和煤田地震勘探图式、图例及用色标准 Dz/T0153-95 物化探工程测量规范 3总则 3.1应用领域 3 1 1工程、水文、环境地质调查。 a)测定覆盖层厚度及基岩界面起伏形态; b)测定基岩岩岩性及风化层厚度的变化; c)测定隐伏断层、裂隙破碎带的位置、宽度及展布方向; d)测定砾石层中潜水面深度和地下含水层分布; e)探测岩溶及地下洞穴, f)划分松散沉积地层层序; g)滑坡及塌陷等灾害地质调查; h)地质填图; i)地质基础检测和岩士弹性力学参数测定等。 3.1.2区域和场地稳定性调查段评价。 a)进行岩体及场地土分类; b)计算场地卓越周期; c)判定砂土液化势; d)场地土地震效应分析和反应谱计算; e)地震烈度小区划工作中局部构造的调查等。 3 1 3能源、矿产地质调查及其他。 a)浅层油气和煤田的勘查和开发, b)铀矿床勘查; c)地热资源勘查; d)金属及非金属矿床勘查; e)建筑材料资源勘查; f)油气地震勘探中的低速带和降速带测定; g)古代遗存及地下埋设物探测等。 3 2应用方法及探测能力 3 2 1进行浅层地震勘查工作设汁时,应根据各方法的探测能力,地球物理前提和使用条件.合理选用适用的折射波法、反射波法、直达波法和瑞雷波法。 各种方法在层状和似层状介质条件下应用,可得到较好效果。在地质构造复杂、弹性波激发接收条件差、振

第三章地震资料采集方法与技术 一.野外工作概述 1.陆地石工基本情况介绍 试验工作容:①干扰波调查,了解工区干扰波类型与特性。 ②地震地质条件调查,了解低速带的特点、潜水面的位置、地震界面的存在 与否、地震界面的质量如何(是否存在地震标志层)、速度剖面特点等。 ③选择激发地震波的最佳条件,如激发岩性、激发药量、激发方式等。 ④选择接收和记录地震波的最佳条件,包括最合适的观测系统、组合形式和 仪器因素的选择等。 生产工作过程:地震队的组成 (1)地震测量:把设计中的测线布置到工作地区,在地面上定出各激发点和接收排列上各检波点的位置 (2)地震波的激发 陆上地震勘探的震源类型:炸药震源和可控震源。激发方式:炸药震源 的井中激发、土坑等。激发井深:潜水面以下1-3m,(6-7m)。 (3)地震波的接收 实现方式:检波器、排列和地震仪器 2.调查干扰波的方法 (1)小排列(最常用) 3-5m道距、连续观测 目的:连续记录、追踪各种规则干扰波,分析研究干扰波的类型和分布规律。 从地震记录中可以得到干扰波的视周期和视速度等基本特征参数 (2)直角排列 适用于不知道干扰波传播方向的情况 Δt1和Δt2的合矢量的方向近似于干扰波的传播方向 (3)三分量检波器观测法 (4)环境噪声调查 信噪比:有效波的振幅/干扰波的振幅(规则) 信号的能量/噪声的能量 3.各种干扰波的类型和特点 (1)规则干扰 指具有一定主频和一定视速度的干扰波,如面波、声波、浅层折射波、侧面波等。 面波(地滚波):在地震勘探中也称为地滚波,存在于地表附近,振幅随深度增加呈指数衰减。其主要特点:①低频:几Hz~20Hz;②频散(Dispersion):速度随频率而变化;③低速:100m/s ~1000m/s,通常为200m/s~500m/s;④质点的振动轨迹为逆时针方向的椭圆。面波时距曲线是直线,记录呈现“扫帚状”,面波能量的强弱与激发岩性、激发深度以及表层地震地质条件有关。(能量较强) 声波:速度为340m/s左右,比较稳定,频率较高,延续时间较短,呈窄带出现。 浅层折射波:当表层存在高速层或第四系下面的老地层埋藏浅,可能观测到同相轴为直线的浅层折射波。 工业电干扰:当地震测线通过高压输电线路时产生,整记录或部分记录道上出现50Hz 的正弦干扰波。 侧面波:在地表条件比较复杂的地区进行地震勘探时,常出现侧面波干扰。

?按震源深度不同分类 浅源地震震源深度小于60公里 中源地震震源深度为60-300公里 深源地震震源深度大于300公里 地球上75%以上的地震是浅源地震。其中震源深度多为5-20公里。 按震级大小不同分类 微震 1 级≤ 震级< 3 级的地震 小[地]震 3 级≤ 震级< 4.5 级的地震 中[地]震 4.5 级≤ 震级< 6 级的地震 强[地]震 6 级≤ 震级< 7 级的地震 大[地]震震级≥ 7 级的地震 特大地震震级≥ 8 级的大地震 有感地震震中附近的人能够感觉到的地震 破坏性地震造成人员伤亡和经济损失的地震 严重破坏性地震造成严重的人员伤亡和财产损失,使灾区丧失或部分丧失自我恢复能力的地震 按震中距大小不同分类 地方震震中距小于100公里 近震震中距100-1000公里 远震震中距1000公里以上 按成因分类: ?天然地震(构造地震、火山地 震、塌陷地震)是自然界发生的 地震; ?诱发地震(矿山冒顶、水库蓄水等)是人为因素引起的地震; ?人工地震(爆破、核爆炸、物体坠落等)是人类的工程活动而引起的地震。 地震是地球内部物质运动的结果。这种运动反映在地壳上,使得地壳产生破裂,促成了断层的生成、发育和活动。“有地震必有断层,有断层必有地震”,断层活动诱发了地震,地震

发生又促成了断层的生成与发育,因此地震与断层有密切联系。 地壳中的断层密如织网。断层从较小的破裂一直到上千公里的断裂带,有各种不同的尺度和深度,断裂带是多条断层的聚合带。 与地震有联系的断层是活动断层,过去虽运动但如今稳定的断层叫休眠断层,或称为“死”断层。 在板块边界,由于板块运动和碰撞引发的地震,叫板缘地震;在板块内部由于断层活动而发生的地震是板内地震。 地球内部状况,我们无法直接观察。但人类可以根据地震波在地球内部介质传播过程中的规律进行推测和分析。 地球的外层是地壳,地壳之下由外向里分别为地幔和地核。他们的分层结构就象鸡蛋的蛋壳、蛋清和蛋黄。地核又分为内地核和外地核。外地核呈液体熔融状态,主要由铁、镍及一些轻元素组成,它们可以流动(对流),这层液态外核为内核的旋转提供了条件。内核呈固态,成分以铁为主,内部压力极大,温度极高。 其实,地震就是地动,是地球表面的振动。引起地球表面振动的原因很多,可以是人为的原因,比如核爆炸、开炮、机械振动等;同样也可以是自然界的原因,比如构造地震、火山地震、塌落地震等。 按照地震的不同成因,我们可以把地震划分为五类: 1. 构造地震:构造地震发生的原因,是地下 岩层受地应力的作用,当所受的地应力太大,岩层不能承受时,就会发生突然、快速破裂或错动,岩层破裂或错动时会激发出一种向四周传播的地震波,当地震波传到地表时,就会引起地面的震动。世界上85%-90%的地震以及所有造成重大灾害的地震都属于构造地震。 2. 火山地震:由于火山爆发引起的地震。

主要的地质灾害(一)地震 考点解读 地震的产生机制、发生过程及预防措施。 知识清单 1.概念:地壳中的岩层在________的长期作用下,会发生倾斜和弯曲。当积累的________超过岩层所承受的限度时,岩层便会突然________或________,使长期积累的________急剧释放出来,并以________的形式向四周传播,使地面震动,成为地震。 2.震级和烈度:震级是表示地震大小的等级,它与________有关,一次地震只有________震级。烈度用来表示地震时地面受到的________和破坏程度。一次地震可以有________烈度。烈度与________大小、震源深浅、________、地质构造和________等有密切关系。 3.分布:板块的________地壳________,是地震易发区。________是世界主要地震带。 参考答案 1.地应力地应力断裂错位能量地震波 2.地震释放的能量多少一个影响多个震级震中距地面建筑 3.交界处不稳定地中海——喜马拉雅地震带和环太平洋地震带 要点精析 要点一:地震灾害的形成机制与发生过程 1.地震的形成机制 ①大部分地震的发生与地质构造有关。各种地震中,构造地震影响最大,世界上发生的地震大部分属于构造地震。 ②构造运动使岩石圈内的岩石发生变形,当变形积累到一定的程度,岩石发生破裂和错动,长期积累起来的能量急剧释放出来,并以地震波的形式向四面八方传播出去,就会引起地面的震动。 ③除了构造运动,外力作用有时也会诱发地震,例如水库蓄水、人工爆破等都可能诱发地震。 地震波特点对人的影响对建筑物的影响 纵波传播速度快,引起地 面上下颠簸震动 使人先感到上下颠簸使建筑物上下震动 横波传播速度慢,使物体 产生前后水平晃动 使人在地震发生一段时间 后感到水平晃动 使建筑物水平晃动,是造成 建筑物破坏的主要原因 要点二:震级与烈度【高清课堂:主要的地质灾害(一)地震】366378 特点及主要描述参量 1.震级:是表示地震本身所释放能量大小的等级。能量越大,震级就越大。震级相差一级,能量相差30多倍。 2.烈度 概念:烈度表示地震时地面受到的影响和破坏程度。 影响烈度的因素:震级、震源深度、震中距、地质构造和地面建筑等。它们的关系如下:

地震勘探缩写术语 2-D Two Dimensional 二维。 3-C Three Component 三分量。 3C3D 三分量三维。 3-D Three Dimensional三维。 9-C Nine Component 九分量。3分量震源╳3分量检波器=九分量。 9C3D 九分量三维。 A/D Analog to Digital模数转换。 AGC Automatic Gain Control 自动增益控制。 A V A Amplitude Variation With Angle 振幅随采集平面的方位角的变化。 A VO Amplitude Variation With Offset 振幅随偏移距的变化。 A VOA 振幅随炮检距和方位角的变化。 CDP Common Depth Point 共深度点。 CDPS Common Depth Point Stack共深度点迭加。 CMP Common Mid Point 共反射面元。共中心点。 CPU Central Processing Unit 中央控制单元。 CRP Common Reflection Point 共反射点。 D/A Digital to Analog 数模转换。 d B/octa d B/octv e 分贝/倍频程。 DMO Dip Moveout Processing 倾角时差校正。 G波G-wave 一种长周期(40—300秒)的拉夫波。通常只限于海上传播。H波H-wave 水力波。 IFP Instantaneous Floating Point 仪器上的瞬时沸点放大器。 K波K-wave 地核中传播的一种P波。 LVL Low Velocity Layer 低速层。 L波L-wave 天然地震产生的长波长面波。 NMO Normal Moveout Correction 正常时差校正,动校正。 OBS Ocean Bottom Seismometer 海底检波器。 P波P-wave 即纵波。也称初始波、压缩波、膨胀波、无旋波。 QC Quality Control 质量控制。

2.利用S波偏振确定断层面

?1 = ε tg 1) S波的偏振角ε的定义:

SH SV

由直接的记录计算出真入射的SV、SH。 ?1 SH ε = tg SV 2)用地震记录实测ε,并画在Wolf 网上 将Wolf 网上过台站,以 ε为切向的大园弧BC画 出。

2013-5-22

《地震学原理与应用》第五章

99

3)由位错源理论求出偏振方向,并画在Wolf网上 *剪切位错源的震源坐标系 (与断层面法向n 一致)

(与X1,X3组成右手直角坐标系) (与断层面滑动方向λ一致) 则剪切位错源 的辐射波谱为:

*辐射图形因子

2013-5-22

《地震学原理与应用》第五章

100

震源坐标中,eθ方向与偏 振方向(BC)夹角为: ?? du ?1 ε ' = tg ( ) ?θ du

(注意:它虽能确定偏振方向 ,却不是偏振角的定义)

cos θ sin ? ε ' = tg ( ? ) cos 2 θ cos ?

?1

当震源是剪切位错源时 ,位于(θ,?)的台站上 有:

因此,设定一{Xi}便可计算出任意指定点(θ,?)上的偏振方向。

2013-5-22

《地震学原理与应用》第五章

101

4) 穷举对比

2013-5-22

《地震学原理与应用》第五章

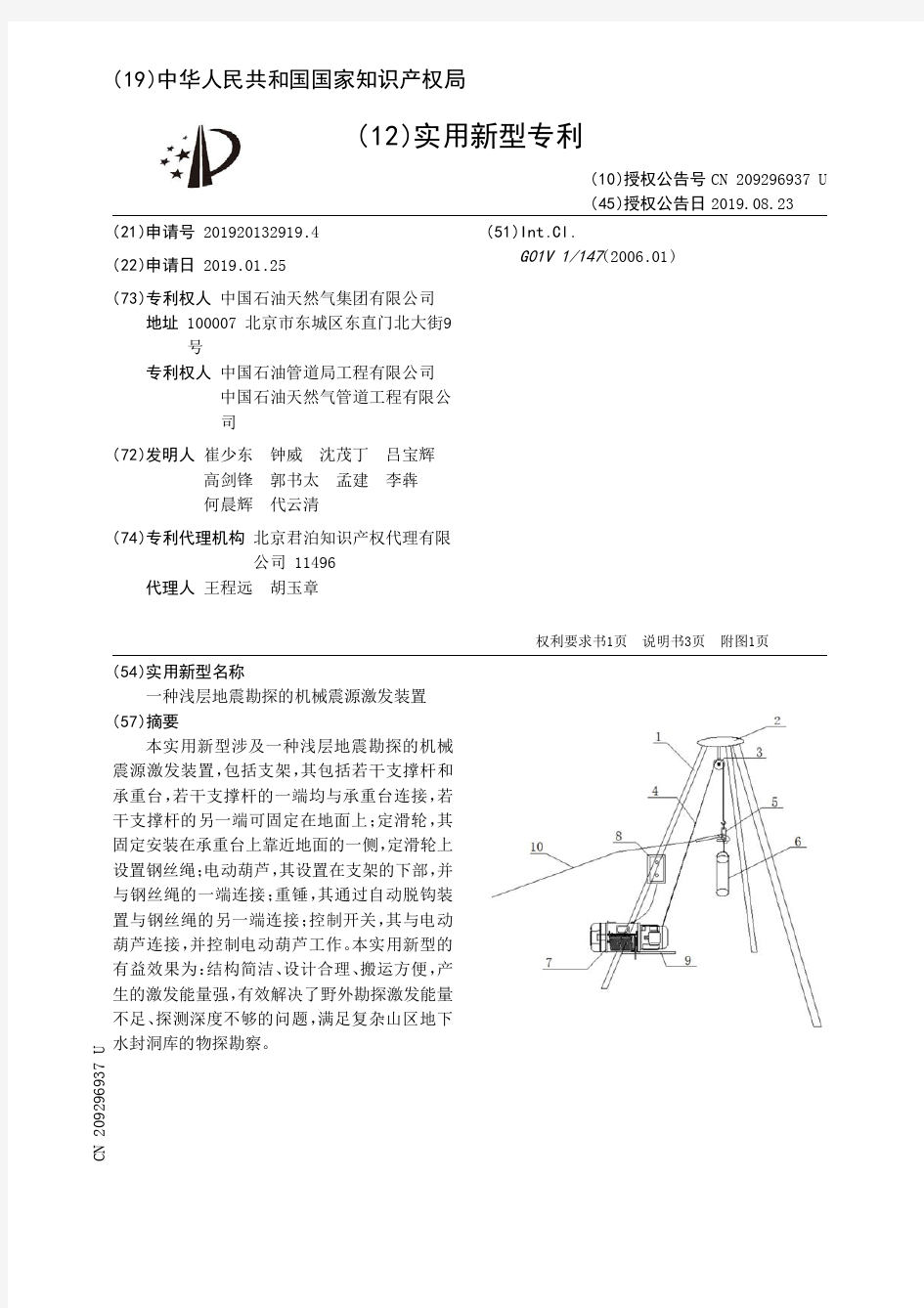

102

三、破裂过程和震源参数

断层面上各点同时破裂不太合乎实际,比较合理的模型应是一 个破裂过程(有限时段)。

2013-5-22

《地震学原理与应用》第五章

103

地震的深浅、震中距、地震波 地球上发生地震的地方有深有浅,从地下几千米至数百千米,均有地震发生。同样大小的地震,震源越浅,所造成的影响或破坏越重。按照震源深度的不同,地震可划分为如下几类: 浅源地震 震源深度小于60千米的地震;也称为正常深度地震。世界上大多数地震都是浅源地震。我国绝大多数地震为浅源地震。 中源地震 震源深度为60~300千米的地震。 深源地震 震源震源深度大于300千米的地震。目前世界上记录到的最深的地震,震源深度约为700多千米。有时也将中源地震和深源地震统称为深震。 地方震 震中距小于100千米的地震。 近震 震中距为100~1000千米的地震。 远震 震中距大于1000千米的地震。 同样大小的地震,在震中距越小的地方,影响或破坏越重。 地震波 地震发生在地下深处,地表为什么会振动?这是震源地方的岩石破裂时产生的弹性波,在地球内部和地球表面传播的结果;就像在水中投入石于,水波会向四周扩散一样。这种发生于震源,并向四外传播的弹性波,称为地震波。 地震波是由好几种波组成的。经历过地震都知道,地震来临的时候,往往是先感到上下颠动,然后才是前后或左右晃动。 这是为什么呢?因为震源同时发出两种类型的地震波。其中引起上下颠动的那种波振动比较弱,但度比较快;引起晃动的那种波振动比较强,但速度比较慢;所以你就会感到先颠后晃,而且晃总比颠来得明显。 那个跑在前面的叫纵波,跑在后面的叫模波;它们在传播过程中遇到各种复杂情况,还会形成其它的波。所以,地震波的组成是很复杂的。 地震波从震源发出后,随着传播距离越来越远,振动也会越来越减弱。就像声音在空气中传播,越远声音就越小一样。

现代海洋地震勘探震源——气枪系统介绍 【摘要】随着上个世纪三次石油危机的爆发,世界各国对能源安全越发重视。传统的石油勘探也由陆地为主逐渐的发展到了海洋,上个世纪八九十年代相继有一批大型的海上油田被发现,这在一定程度上缓解了石油的需求压力。海洋地震勘探是目前海洋石油勘探应用最广的一种,由震源激发和数据记录组成,再将采集到的信息进行处理分析得到海洋地层信息。本文主要介绍了海洋地震勘探中震源——气枪系统的类型、工作原理。 【关键词】气枪电磁阀检波器 1 气枪类型及工作原理 气枪制造目前在全球呈现三分天下的格局:BOLT公司、SERCEL公司和ION 公司。虽然各种气枪的结构不完全一样,但它们的原理基本相同,可概括如下:利用压缩机将空气压缩到一定的压力下(一般为2000PSI,现在为了在小容量的情况下获得较好的声源,也有将压力提高到2500PSI,甚至于3000PSI的)通过瞬间释放喷入海水中,从而产生声波信号。压缩空气突然释放到水中,可产生短促、高能的地震脉冲。 气枪均由电磁阀、检波器和枪体三个组成部分。电磁阀负责气枪的激发,检波器负责监视气枪的工作状态。检波器将接收到的电信号传到气枪控制器,通过控制器的处理分析控制气枪的激发时间,使所有的气枪尽可能的控制在同一时刻(瞄准点)触发。多个气枪瞬间的同时激发产生巨大的能量足以穿透底层,采集系统的电缆接收地层的反馈信息完成地震数据采集。 1.1 BOLT气枪(工作原理如图1所示) 图1?BOLT气枪工作原理 (1)从储气瓶出来的额定压力的高压气体经过控制面板分流到各个阵列的气枪。高压气体首先经高压气管进入气枪返回腔,高压气压推动梭阀下移,封住主气室排气口,通过梭阀的中间孔给主气室充入高压气体。 (2)在返回腔和主气室充满高压气体时,返回腔内的梭阀受力面积远远大于主气室内梭阀受力面积,因此高压气体推动梭阀封住主气室排气口,梭阀处于动平衡状态。 (3)当电磁阀通电,吸合电磁阀内的阀芯打开返回腔内高压气体与枪体内部气体通路,给启爆室充高压气体,即返回腔内梭阀内侧充高压气体。使返回腔枪体梭阀内外侧受力相等,整个梭阀在主气室高压气体的推动下失去动平衡,向返回腔方向滑动,同时打开主气室排气口,主气室内的高压气体和返回腔内的高压气体同时迅速释放到水中,产生主脉冲,完成一次点火启爆。