实验四传热实验

一、实验目的

1.通过对空气一水蒸气简单套管换热器的实验研究,掌握对流传热系数勺的测左方法,加深对苴概念和影响因素的理解。并应用线性回归分析方法,确左关联式严丹如中常数A、川的值。

2.通过对管程内部插有螺旋线圈的空气一水蒸气强化套管换热器的实验研究,测左其准数关联式NzBR 严中常数B、加的值和强化比Ni叫、了解强化传热的基本理论和基本方式。

二.实验内容与要求

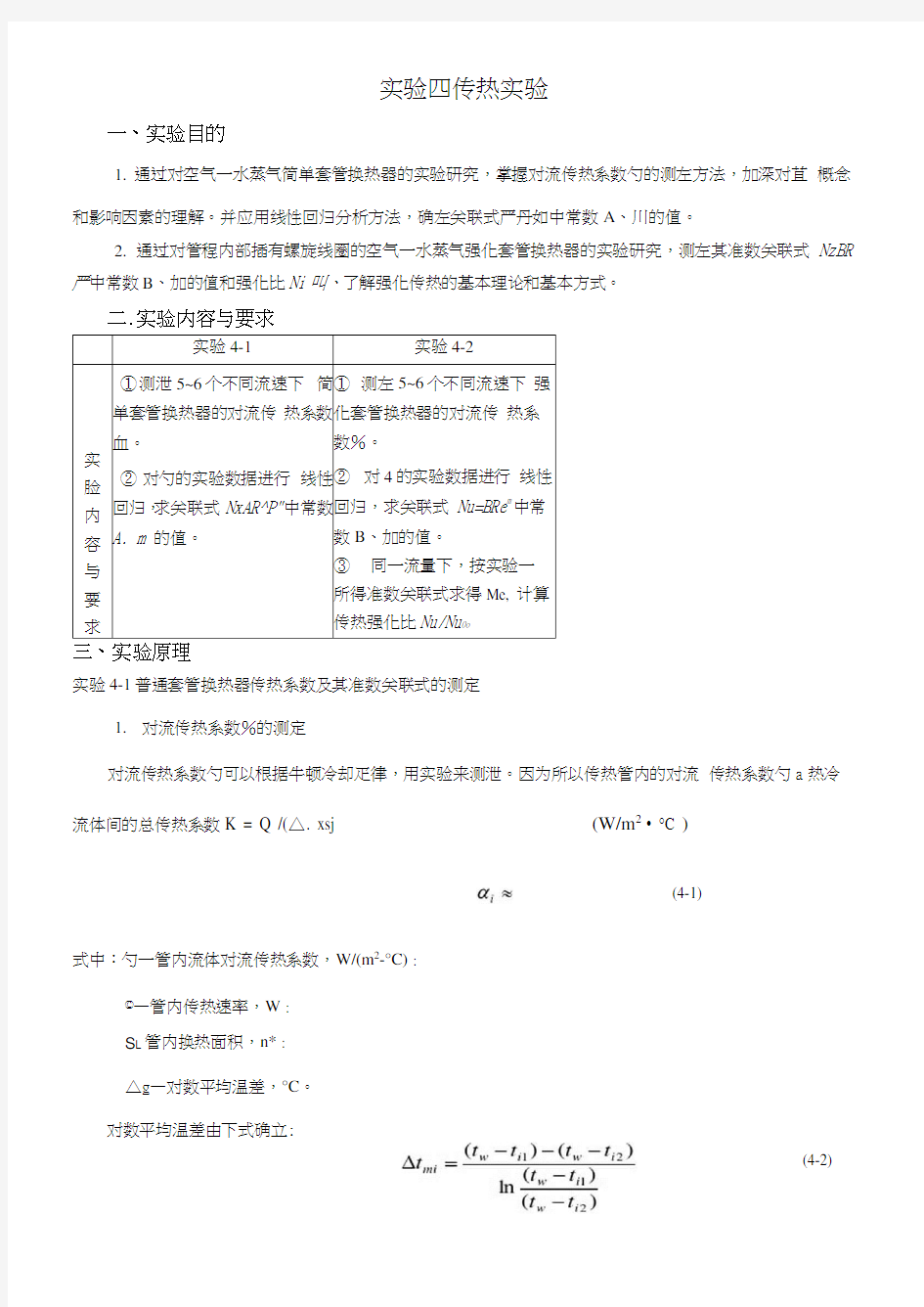

实验4-1实验4-2

实脸内容与要求

①测泄5~6个不同流速下简

单套管换热器的对流传热系数

血。

②对勺的实验数据进行线性

回归,求关联式NxAR^P"中常数

A. m 的值。

①测左5~6个不同流速下强

化套管换热器的对流传热系

数%。

②对4的实验数据进行线性

回归,求关联式Nu=BRe m中常

数B、加的值。

③同一流量下,按实验一

所得准数关联式求得Me, 计算

传热强化比Nu/Nu0o

三、实验原理

实验4-1普通套管换热器传热系数及其准数关联式的测定

1.对流传热系数%的测定

对流传热系数勺可以根据牛顿冷却疋律,用实验来测泄。因为所以传热管内的对流传热系数勺a热冷流体间的总传热系数K = Q /(△. xsj (W/m2? °C )

(4-1)

式中:勺一管内流体对流传热系数,W/(m2-°C):

?—管内传热速率,W:

S L管内换热面积,n*:

△g—对数平均温差,°C。

对数平均温差由下式确立:

(4-2)

式中:切,G—冷流体的入口、出口温度,0

心一壁而平均温度,°C;

因为换热器内管为紫铜管,英导热系数很大,且管壁很薄,故认为内壁温度、外壁温度和壁面平均

温度近似相等,用h来表示,由于管外使用蒸汽,近似等于热流体的平均温度。

管内换热面积:

Sj 二码厶(4-3)式中:山一内管管内径,m;

乙一传热管测量段的实际长度,m。

由热量衡算式:

Q 二(4-4)其中质量流量由下式求得:

叱=匕空(4-5)

3600

式中:冷流体在套管内的平均体积流M. m5/h:

cpi—冷流体的進压比热,kJ / (kg?°C):

PL冷流体的密度,kg/m3o

切和。?可根据泄性温度查得,t m =斗乞为冷流体进岀口平均温度。⑺,址,治匕可采取

2

一定的测量手段得到。

2.对流传热系数准数关联式的实验确左

流体在管内作强制湍流,被加热状态,准数关联式的形式为

Nu t = ARe," Pi;". (4-6)

貝中:眄=叫込,P「=沁

A “’ A

物性数据入、切、°、闪可根据左性温度乙查得。经过讣算可知,对于管内彼加热的空气,普兰特准数p八变化不大,可以认为是常数,则关联式的形式简化为:

Nu i =ARe/M Pi;0-4(4-7)这样通过实验确左不同流呈:下的Re,与Ng ,然后用线性回归方法确定A和加的值。

实验4-2、强化套管换热器传热系数、准数关联式及强化比的测定

强化传热又被学术界称为第二代传热技术,它能减小初设讣的传热面积,以减小换热器的体积和重

量:提高现有换热器的换热能力:使换热器能在较低温差下工作;并且能够减少换热器的阻力以减少换热器的动力消耗,更有效地利用能源和资金。强化传热的方法有多种,本实验装豊是采用在换热器内管插入螺旋线圈的方法来强化传热的。

螺旋线圈的结构图如图3-1所示,螺旋线圈由直径3mm以下的铜丝和钢丝按一立节距绕成。将金属螺旋线圈插入并固左在管内,即可构成一种强化传热管。在近壁区域,流体一面由于螺旋线圈的作用而发生旋转,一而还周期性地受到线圈的螺旋金属丝的扰动,因

而可以使传热强化。由于绕制线圈的金属丝直径很细,流

体旋流强度也较弱,所以阻力较小,有利于节省能源。螺

旋线圈是以线圈石距H与管内径〃的比值以及管壁粗糙

度(2〃/力)为主要技术参数,且长径比是影响传热效果

和阻力系数的重要因素。科学家通过实验研究总结了形式

为Nil = BRe,n的经验公式,英中B和加的值因螺旋丝尺

寸不同而不同。

在本实验中,采用实验3?1中的实验方法确泄不同流量下的R?与眄,用线性回归方法可确立B

和m的值。

单纯研究强化手段的强化效果(不考虑阻力的影响),可以用强化比的概念作为评判准则,它的形式是:Nu/Nu(),其中N“是强化管的努塞尔准数,M?是普通管的努塞尔准数,显然,强化比

1,而且它的值越大,强化效果越好。需要说明的是,如果评判强化方式的貞?正效果和经济效益,则必须

考虑阻力因素,阻力系数随着换热系数的增加而增加,从而导致换热性能的降低和能耗的增加,只有强化比较高,且阻力系数较小的强化方式,才是最佳的强化方法。

四、实验装置

1.实验流程图及基本结构参数:

图4-2空气-水蒸气传热综合实验装置流程图

1 一普通套管换热器:2—内插有螺旋线圈的强化套管换热器:3—蒸汽发生器:4 一旋涡气泵: 5—旁路调节阀:6—孔板流量讣;7、8、9一空气支路控制阀:10、11 一蒸汽支路控制阀: 12、13—蒸汽放空口: 14一传热系数分布实验套盒(本实验不使用):15—紫铜管:16-加水口: 17—放水口: 18—液位计:19一热点偶温度测址实验测试点接口: 20—普通管测压口: 21—强化管测压口

如图3-2所示,实验装置的主体是两根平行的套管换热器,内管为紫铜材质,外管为不锈钢管,两 端用不锈钢法兰固左。实验的蒸汽发生釜为电加热釜,内有2根2.5RW 螺旋形电加热器,用200伏电压 加热(可由固态调压器调节)。气源选择XGB-2型旋涡气泵,使用旁路调卉阀调肖流量。蒸汽空气上升 管路,使用三通和球阀分别控制气体进入两个套管换热器。

空气由旋涡气泵吹岀,由旁路调卉阀调节,经孔板流量计,由支路控制阀选择不同的支路进入换热 器。管程蒸汽由加热釜发生后自然上升,经支路控制阀选择逆流进入换热器壳程,由另一端蒸汽出口自 然喷岀,达到逆流换热的效果。空气经支路控制阀7后,进入蒸汽发生器上升主管路上的热电偶和传热 系数分布实验管,可完成热电偶原理实验。

装豊结构参数表3-1所示。 2.实验的测量手段

(1)空气流量的测量

空气主管路由孔板与差压变送器和二次仪表组成空气流量计,孔板流量计为标准设计,其流量讣算 式为:

式中:孔板流量计两端压差,KPa ;

R —孔板流量计两端压差,mH/O 柱;

/。一流量计处温度(本实验装置为空气入口温度),°C ; 內一巾时的空气密度,kg/m\

由于被测管段内温度的变化,还需对体积流量进行进一步的校正:

实验内管内径也(mm ) 19.25 实验内管外径必(mm ) 20.01

实验外管内径D (mm ) 50 实验外管外径D, (mm ) 52.5 总管长(紫铜内管)L (m )

1.30 测量段长度/ (m )

1」0 加热釜

操作电压

W200 伏 操作电流

W20安

表4-1实验装置结构参数

第⑦、⑧套实验装置:匕=23.80

(4-8)

273 +口 273 + r ()

⑵温度的测咼

实验采用铜-康铜热电偶测温,温度与热电势的关系为:

T (°C )二8? 5009+21. 25678XE (mv )

图4?3传热实验中冷流体进岀口温度及壁温的测量线路图

五、注意事项

1. 由于采用热电偶测温,所以实验前要检查冰桶中是否有冰水混合物共存。检査热电偶的冷端,是 否全部浸没在冰水混合物中。

2?检查蒸汽加热釜中的水位是否在正常范用内*特别是每个实验结束后,进行下一实验之前,如 果发现水位过低,应及时补给水量。

3. 必须保证蒸汽上升管线的畅通。即在给蒸汽加热釜电压之前,两蒸汽支路控制阀(见图4-2所示) 之一必须全开。在转换支路时,应先开启需要的支路阀,再关闭另一侧,且开启和关闭控制阀必须缓慢, 防止管线截断或蒸汽压力过大突然喷出。

4?必须保证空气管线的畅通」即在接通风机电源之前,三个空气支路控制阀之一和旁路调节阀(见 图4-2所示)必须全开。在转换支路时,应先关闭风机电源,然后开启和关闭控制阀。

5. 调节流量后,应至少稳定5~10分钟后读取实验数据。

6. 实验中保持上升蒸汽量的稳左,不应改变加热电压,且保证蒸汽放空口一直有蒸汽放岀。

六、报告内容

1. 实验4J 的原始数据表、数据结果表(换热量、传热系数、各准数以及重要的中间计算结果)、 准数关联式的回归过程、结果与具体的回归方差分析,并以其中一组数据的计算举例。

2. 实验牛2的原始数据表、数据整理表(换热量、传热系数、各准数、Me 和强化比,还包括重要 的中间计算结果)、准数关联式的回归结果。

3. 在同一双对数坐标系中绘制实验4-1、实验牛2的的关系图。

七、思考题

1、实验中两组套管换热器有何不冋,相同流量下哪套对流传热系数大?

(4-9)

(4-10) 多

路转换开关

化工原理 传热综合实验报告 数据处理 七、实验数据处理 1.蒸汽冷凝与冷空气之间总传热系数K 的测定,并比较冷空气以不同流速u 流过圆形直管时,总传热系数K 的变化。 实验时蒸汽压力:0.04MPa (表压力),查表得蒸汽温度T=109.4℃。实验装置所用紫铜管的规格162mm mm φ?、 1.2l m =,求得紫铜管的外表面积 200.010.060318576281.o S d l m m m ππ=??=??=。 根据2 4s s V V u A d π= =、0.012d m =,得到流速u ,见下表2: 表2 流速数据 取冷空气进、出口温度的算术平均值作为冷空气的平均温度,查得冷空气在不同温度下的比热容p c 、黏度μ、热传导系数λ、密度ρ,如下表3所示: 表3 查得的数据 t 进/℃ t 出/℃ t 平均/℃ ()p c J kg ????? ℃ Pa s μ? ()W m λ?????℃ ()3 kg m ρ-? 22.1 77.3 49.7 1005 0.0000196 0.0283 1.093 24.3 80.9 52.6 1005 0.0000197 0.02851 1.0831 26.3 82.7 54.5 1005 0.0000198 0.02865 1.0765 27.8 83 55.4 1005 0.0000198 0.02872 1.0765 29.9 83.6 56.75 1005 0.0000199 0.02879 1.0699 31.8 83.7 57.75 1005 0.00002 0.02886 1.0666 33.7 83.8 58.75 1005 0.0000200 0.02893 1.0633 35.6 84 59.8 1005 0.0000201 0.029 1.06 根据公式()()=V s p s p Q m c t t c t t ρ=--出进出进、 ()()ln m T t T t t T t T t ---?=--进出进出 , 求出Q 序号 ()31s V m h -? ()1u m s -? 1 2.5 6.140237107 2 5 12.28047421 3 7.5 18.42071132 4 10 24.56094843 5 12.5 30.70118553 6 15 36.84142264 7 17.5 42.98165975 8 20 49.12189685

6400017 化学实验教学研究 课程说明: 1.教学目的与任务 本门课程是高师化学专业学生的必修课程,共34学时,旨在培养具有熟练的化学实验操作技能、实验改进和探究能力、不同类型实验设计能力等实验教学研究能力的中学化学教育师资。 2.教学要求 本门课程的教学过程中强化“安全性”、“规范性”、“示范性”、“探究性”四个方面的要求,重视学生对科学方法、创新能力、科学态度及价值观的学习与应用。“安全性”要求实验应保证人身安全、减少污染;“规范性”要求仪器组装、实验操作、实验记录及报告科学规范;“示范性”要求演示实验现象明显、快速、便于观察;“探究性”要求学生在充分利用文献资料的基础上积极进行实验的改进或设计,认真探索非预期实验现象及结果的原因。 每次实验课应包括以下环节:⑴教师下发讲义、布置预习内容;⑵学生预习、书写预习报告;⑶教师课堂检查实验预习情况,强调实验安全注意事项;⑷学生实验实施,教师引导实验问题的发现及探究;⑸教师总结实验课堂情况。 教学大纲 实验一、仪器的领取和基本实验操作技能训练 实验目标: 了解本门课程的性质、特点、基本要求;熟悉实验室概况及实验室管理规则;熟练掌握化学实验基本操作技能。 实验内容: 1.理解本课程安全性、规范性、示范性、探究性的特点和要求; 2.清点本课程实验所需仪器; 3.进行固体和液体药品取用、不同熔沸点药品的加热、试管操作、仪器组装等实验基本 操作技能训练。 课时安排:4学时(理论2学时、实验2学时) 实验要求:1.学会根据药品性质进行合理取用、加热等基本操作;2.养成根据实验需要判断药品合理用量的习惯;3.爱护公物,保持实验室内整洁、安静,养成良好的实验习惯。 教学建议:实验基本操作技能训练单人独立进行,同组同学在旁观察、指正;教师巡视,发现学生错误操作及时帮助纠正,对共同存在的问题集体加以解决。 实验二、安全性化学实验研究——氢气的制取和性质实验 实验目标: 1.学会排除放热、有气体生成的反应中的安全隐患,养成实验安全意识; 2.掌握氢气的制取和性质实验原理; 3.探讨本实验现象演示改进的方法; 4.学会利用启普发生器代替装置设计实验。 实验内容: 1.学习实验过程中稀硫酸配制、氢气制取与性质实验安全隐患的排除方法; 2.探讨使实验现象明显、直观、生动的最佳条件; 3.利用启普发生器代替装置设计实验。 课时安排:4学时 实验要求:

化学实验教学中心 实验报告 化学测量与计算实验Ⅱ 实验名称:气-汽对流传热综合实验报告 学生姓名:学号: 院(系):年级:级班 指导教师:研究生助教: 实验日期: 2017.05.26 交报告日期: 2017.06.02

(二)强化管换热器传热系数、准数关联式及强化比的测定 强化传热又被学术界称为第二代传热技术,它能减小初设计的传热面积,以减小换热器的体积和重量;提高现有换热器的换热能力;使换热器能在较低温差下工作;并且能够减少换热器的阻力以减少换热器的动力消耗,更有效地利用能源和资金。强化传热的方法有多种,本实验装置是采用在换热器内管插入螺旋线圈的方法来强化传热的。 螺旋线圈的结构图如图1所示,螺旋线圈由直径 3mm以下的铜丝和钢丝按一定节距绕成。将金属螺旋 线圈插入并固定在管内,即可构成一种强化传热管。 在近壁区域,流体一面由于螺旋线圈的作用而发生旋 转,一面还周期性地受到线圈的螺旋金属丝的扰动,因而可以使传热强化。由于绕制线圈的金属丝直径很细,流体旋流强度也较弱,所以阻力较小,有利于节省能源。螺旋线圈是以线圈节距H与管内径d的比值技术参数,且长径比是影响传热效果和阻力系数的重要因素。科学家通过实验研究总结了形式为αα=Bααα的经验公式,其中B和m的值因螺旋丝尺寸不同而不同。 采用和光滑套管同样的实验方法确定不同流量下得Rei和αα,用线性回归方法可确定B和m的值。 单纯研究强化手段的强化效果(不考虑阻力的影响),可以用强化比的概念作为评 ?,其中αα是强化管的努塞尔准数,αα0是普通管判准则,它的形式是:αααα0 ?>1,而且它的值越大,强化效果越好。 的努塞尔准数,显然,强化比αααα0

一、【实验目的】 用稳态法测定金属、空气、橡皮的导热系数。 二、【实验仪器】 导热系数测定仪、铜-康导热电偶、游标卡尺、数字毫伏表、台秤(公用)、杜瓦瓶、秒表、待测样品(橡胶盘、铝芯)、冰块 三、【实验原理】 1、良导体(金属、空气)导热系数的测定 根据傅里叶导热方程式,在物体内部,取两个垂直于热传导方向、彼此间相距为h 、温度分别为θ1、θ2的平行平面(设θ1>θ2),若平面面积均为S ,在t ?时间内通过面积S 的热量Q ?免租下述表达式: h S t Q ) (21θθλ-=?? (3-26-1) 式中, t Q ??为热流量;λ即为该物质的导热系数,λ在数值上等于相距单位长度的两平面的温度相差1个单位时,单位时间内通过单位面积的热量,其单位是)(K m W ?。 在支架上先放上圆铜盘P ,在P 的上面放上待测样品B ,再把带发热器的圆铜盘A 放在B 上,发热器通电后,热量从A 盘传到B 盘,再传到P 盘,由于A,P 都是良导体,其温度即可以代表B 盘上、下表面的温度θ1、θ2,θ1、θ2分别插入A 、P 盘边缘小孔的热电偶E 来测量。热电偶的冷端则浸在杜瓦瓶中的冰水混合物中,通过“传感器切换”开关G ,切换A 、P 盘中的热电偶与数字电压表的连接回路。由式(3-26-1)可以知道,单位时间内通过待测样品B 任一圆截面的热流量为 冰水混合物 电源 输入 调零 数字电压表 FD-TX-FPZ-II 导热系数电压表 T 2 T 1 220V 110V 导热系数测定仪 测1 测1 测2 测2 表 风扇 A B C 图4-9-1 稳态法测定导热系数实验装置

2 21)(B B R h t Q πθθλ-=?? (3-26-2) 式中,R B 为样品的半径,h B 为样品的厚度。当热传导达到稳定状态时,θ1和θ2的值不变, 遇事通过B 盘上表面的热流量与由铜盘P 向周围环境散热的速率相等,因此,可通过铜盘P 在稳定温度T 2的散热速率来求出热流量 t Q ??。实验中,在读得稳定时θ1和θ2后,即可将B 盘移去,而使A 盘的底面与铜盘P 直接接触。当铜盘P 的温度上升到高于稳定时的θ2值若干摄氏度后,在将A 移开,让P 自然冷却。观察其温度θ随时间t 变化情况,然后由此求出铜盘在θ2的冷却速率 2 θθθ=??t ,而2 θθθ=??t mc ,就是铜盘P 在温度为θ2时的散热速率。 2、不良导体(橡皮)的测定 导热系数是表征物质热传导性质的物理量。材料结构的变化与所含杂质的不同对材料导热系数数值都有明显的影响,因此材料的导热系数常常需要由实验去具体测定。 测量导热系数在这里我们用的是稳态法,在稳态法中,先利用热源对样品加热,样品内部的温差使热量从高温向低温处传导,样品内部各点的温度将随加热快慢和传热快慢的影响而变动;适当控制实验条件和实验参数可使加热和传热的过程达到平衡状态,则待测样品内部可能形成稳定的温度分布,根据这一温度分布就可以计算出导热系数。而在动态法中,最终在样品内部所形成的温度分布是随时间变化的,如呈周期性的变化,变化的周期和幅度亦受实验条件和加热快慢的影响,与导热系数的大小有关。 本实验应用稳态法测量不良导体(橡皮样品)的导热系数,学习用物体散热速率求传导速率的实验方法。 1898年C .H .Le e s .首先使用平板法测量不良导体的导热系数,这是一种稳态法,实验中,样品制成平板状,其上端面与一个稳定的均匀发热体充分接触,下端面与一均匀散热体相接触。由于平板样品的侧面积比平板平面小很多,可以认为热量只沿着上下方向垂直传递,横向由侧面散去的热量可以忽略不计,即可以认为,样品内只有在垂直样品平面的方向上有温度梯度,在同一平面内,各处的温度相同。 设稳态时,样品的上下平面温度分别为 12θθ,根据傅立叶传导方程,在t ?时间内通过 样品的热量Q ?满足下式:S h t Q B 21θθλ-=?? (1) 式中λ为样品的导热系数,B h 为样品的厚度,S 为样品的平面面积,实验中样品为圆盘状。设圆盘样品的直径为B d ,则半径为B R ,则由(1)式得: 2 21B B R h t Q πθθλ-=?? (2) 实验装置如图1所示、固定于底座的三个支架上,支撑着一个铜散热盘P ,散热盘P 可以借助底座内的风扇,达到稳定有效的散热。散热盘上安放面积相同的圆盘样品B ,样品B 上放置一个圆盘状加热盘C ,其面积也与样品B 的面积相同,加热盘C 是由单片机控制的自适应电加热,可以设定加热盘的温度。

传热膜系数测定实验(第四组) 一、实验目的 1、了解套管换热器的结构和壁温的测量方法 2、了解影响给热系数的因素和强化传热的途径 3、体会计算机采集与控制软件对提高实验效率的作用 4、学会给热系数的实验测定和数据处理方法 二、实验内容 1、测定空气在圆管内作强制湍流时的给热系数α1 2、测定加入静态混合器后空气的强制湍流给热系数α1’ 3、回归α1和α1’联式4.0Pr Re ??=a A Nu 中的参数A 、a * 4、测定两个条件下铜管内空气的能量损失 二、实验原理 间壁式传热过程是由热流体对固体壁面的对流传热,固体壁面的热传导和固体壁面对冷流体的对流传热三个传热过程所组成。由于过程复杂,影响因素多,机理不清楚,所以采用量纲分析法来确定给热系数。 1)寻找影响因素 物性:ρ,μ ,λ,c p 设备特征尺寸:l 操作:u ,βg ΔT 则:α=f (ρ,μ,λ,c p ,l ,u ,βg ΔT ) 2)量纲分析 ρ[ML -3],μ[ML -1 T -1],λ[ML T -3 Q -1],c p [L 2 T -2 Q -1],l [L] ,u [LT -1], βg ΔT [L T -2], α[MT -3 Q -1]] 3)选基本变量(独立,含M ,L ,T ,Q-热力学温度) ρ,l ,μ, λ 4)无量纲化非基本变量 α:Nu =αl/λ u: Re =ρlu/μ c p : Pr =c p μ/λ βg ΔT : Gr =βg ΔT l 3ρ2/μ2 5)原函数无量纲化 6)实验 Nu =ARe a Pr b Gr c 强制对流圆管内表面加热:Nu =ARe a Pr 0.4 圆管传热基本方程: 热量衡算方程: 圆管传热牛顿冷却定律: 圆筒壁传导热流量:)]/()ln[)()()/ln(11221122121 2w w w w w w w w t T t T t T t T A A A A Q -----?-?=δλ 空气流量由孔板流量测量:54.02.26P q v ??= [m 3h -1,kPa] 空气的定性温度:t=(t 1+t 2)/2 [℃]

一、【实验目的】 用稳态法测定金属、空气、橡皮的导热系数。 二、【实验仪器】 导热系数测定仪、铜-康导热电偶、游标卡尺、数字毫伏表、台秤(公用)、杜瓦瓶、秒表、待测样品(橡胶盘、铝芯)、冰块 三、【实验原理】 1、良导体(金属、空气)导热系数的测定 根据傅里叶导热方程式,在物体内部,取两个垂直于热传导方向、彼此间相距为h 、温度分别为θ1、θ2的平行平面(设θ1>θ2),若平面面积均为S ,在t ?时间内通过面积S 的热量Q ?免租下述表达式: h S t Q ) (21θθλ-=?? (3-26-1) 式中, t Q ??为热流量;λ即为该物质的导热系数,λ在数值上等于相距单位长度的两平面的温度相差1个单位时,单位时间内通过单位面积的热量,其单位是)(K m W ?。 在支架上先放上圆铜盘P ,在P 的上面放上待测样品B ,再把带发热器的圆铜盘A 放在 冰水混合物 电源 输入 调零 数字电压表 FD-TX-FPZ-II 导热系数电压表 T 2 T 1 220V 110V 导热系数测定仪 测1 测1 测2 测2 表 风扇 A B C 图4-9-1 稳态法测定导热系数实验装置

B 上,发热器通电后,热量从A 盘传到B 盘,再传到P 盘,由于A,P 都是良导体,其温度即可以代表B 盘上、下表面的温度θ1、θ2,θ1、θ2分别插入A 、P 盘边缘小孔的热电偶E 来测量。热电偶的冷端则浸在杜瓦瓶中的冰水混合物中,通过“传感器切换”开关G ,切换A 、P 盘中的热电偶与数字电压表的连接回路。由式(3-26-1)可以知道,单位时间内通过待测样品B 任一圆截面的热流量为 2 21)(B B R h t Q πθθλ-=?? (3-26-2) 式中,R B 为样品的半径,h B 为样品的厚度。当热传导达到稳定状态时,θ1和θ2的值不变, 遇事通过B 盘上表面的热流量与由铜盘P 向周围环境散热的速率相等,因此,可通过铜盘P 在稳定温度T 2的散热速率来求出热流量 t Q ??。实验中,在读得稳定时θ1和θ2后,即可将B 盘移去,而使A 盘的底面与铜盘P 直接接触。当铜盘P 的温度上升到高于稳定时的θ2值若干摄氏度后,在将A 移开,让P 自然冷却。观察其温度θ随时间t 变化情况,然后由此求出铜盘在θ2的冷却速率 2 θθθ=??t ,而2 θθθ=??t mc ,就是铜盘P 在温度为θ2时的散热速率。 2、不良导体(橡皮)的测定 导热系数是表征物质热传导性质的物理量。材料结构的变化与所含杂质的不同对材料导热系数数值都有明显的影响,因此材料的导热系数常常需要由实验去具体测定。 测量导热系数在这里我们用的是稳态法,在稳态法中,先利用热源对样品加热,样品内部的温差使热量从高温向低温处传导,样品内部各点的温度将随加热快慢和传热快慢的影响而变动;适当控制实验条件和实验参数可使加热和传热的过程达到平衡状态,则待测样品内部可能形成稳定的温度分布,根据这一温度分布就可以计算出导热系数。而在动态法中,最终在样品内部所形成的温度分布是随时间变化的,如呈周期性的变化,变化的周期和幅度亦受实验条件和加热快慢的影响,与导热系数的大小有关。 本实验应用稳态法测量不良导体(橡皮样品)的导热系数,学习用物体散热速率求传导速率的实验方法。 1898年C .H .Le e s .首先使用平板法测量不良导体的导热系数,这是一种稳态法,实验中,样品制成平板状,其上端面与一个稳定的均匀发热体充分接触,下端面与一均匀散热体相接触。由于平板样品的侧面积比平板平面小很多,可以认为热量只沿着上下方向垂直传递,横向由侧面散去的热量可以忽略不计,即可以认为,样品内只有在垂直样品平面的方向上有温度梯度,在同一平面内,各处的温度相同。 设稳态时,样品的上下平面温度分别为 12θθ,根据傅立叶传导方程,在t ?时间内通过 样品的热量Q ?满足下式:S h t Q B 21θθλ-=?? (1) 式中λ为样品的导热系数,B h 为样品的厚度,S 为样品的平面面积,实验中样品为圆盘状。设圆盘样品的直径为B d ,则半径为B R ,则由(1)式得: 2 21B B R h t Q πθθλ-=?? (2)

《提高化学实验教学有效性的研究》课题研究实施方案 一、课题研究的背景和意义 1.课题的提出 化学是一门以实验为基础的自然科学。化学实验是化学科学的灵魂,是学生认识化学世 界的窗口,是学习化学的重要手段,化学实验对于完成化学课程的任务具有不可替代的作用。 实验教学的目的不是单纯验证知识、获得结论,而是让学生在获得知识的过程中依据教师或 教材提供的材料和背景,通过实验、观察、质疑、思考、分析、判断、归纳、综合、概括等 多样化的过程,自己发现问题、解决问题和得出结论,在亲自体验知识形成和发展的过程中, 全面认识事物,学会科学探究,发展科学思维,形成理性认识。 但是,长期以来,迫于升学、就业的压力,中学化学实验教学未能摆脱各级考试指挥棒 的束缚,使得中学化学实验教学一直存在轻过程、重结论的问题。故验证性实验居多,费时费力的探究性实验少,形式化、低效化的现象严重。条件差的一些学校,化学老师甚至采取 讲实验、背实验的方法完成实验教学,而考试成绩却不一定差。评价学校及化学教师优劣的 标准也主要是考试分数,所以化学实验教学一直处于次要地位,学生的动手能力、解决实际问题的创造性较少得到锻炼和培养.而这种情形显然与我国大力推行的基础教育课程改革的 思路背道而驰,更不符合素质教育的要求. 只有有效的教学才能使学生获得发展,因此,可以说提升中学化学实验教学的有效性就是当前深化化学课程改革的关键和根本要求。然而,如何克服无效和低效的化学实验教学,在注重实验过程教学的同时更注重学习过程中学生思维方 法、思维能力的培养,强化创新意识和创造精神,挖掘潜能,提高创新能力,从而创造有效 和高效的化学实验教学等策略问题有待于进一步的探索和研究. 2.研究意义和研究价值 目前,班级授课制依然是学生学习的主要组织形式,课堂教学依然是常规教学的主阵地,也是素质教育的主渠道.因此,改革课堂教学方法、提高课堂教学的有效性是素质教育的基本 要求. 而化学是一门以实验为基础的自然科学。实验是学习化学、体验化学和探究化学过程 的重要途径,有效教学的核心是“学生参与”,使学生获得发展,因此,在新课程的理念下实 施实验的有效教学,是中学化学实验教学研究的重要任务。本课题针对当前中学化学实验教 学中存在的轻过程、重结论、形式化、低效化等弊端, 试图探索出一种提升中学化学实验教 学有效性的教学策略,构建一种有效的中学化学实验教学模式. 应用新课程理念改革中学化 学实验教学,提升中学化学实验教学的有效性,这对逐步实现实验教学内容的呈现方式、学 生的学习方式、教师的教学方式和师生互动方式的变革,对促进学生的有效学习,尤其是促进学生的创新思维的发展,对推动中学实施素质教育、推动新课程标准的实施、提高中学化学教与学的效率都有着积极意义和研究价值. 二、课题研究的理论依据 1.构建主义学习理论 构建主义学习理论认为:知识不是通过教师传授得到,而是学习者在一定的情境即社 会文化背景下,借助其他人(包括教师和学习伙伴)的帮助,利用必要的学习资料,通过意 义建构的方式而获得的。 2.发现学习理论 美国教育家布鲁纳提出的发现学习理论认为:学习的实质是把同类事物联系起来,并把它们组织成赋予它们意义的结构,学习就是认知结构的组织和重新组织。知识的学习就是在 学生的头脑中形成一定的知识结构。学生成为一个“发现者”而不是被动的知识“接受者”。 3.行为主义学习理论 行为主义学习理论应用在学校教育实践上,就是要求教师掌握塑造和矫正学生行为的方

深对其概念和影响因素的理解,并应用线性回归分析方法,确定关联式 Nu = A * Re * Pr 实验研究,测定其准数关联式 Nu = B * Re 中常数 B 、m 的值和强化比 Nu / Nu 0 ,了解强化 ② 对α i 的实验数据进行线性回归,求关联式 Nu=ARe Pr 中常数 A 、m 的值。 ② 对α i 的实验数据进行线性回归,求关联式 Nu=BRe 中常数 B 、m 的值。 气—气传热综合实验讲义 一、 实验目的: 1. 通过对空气—水蒸气简单套管换热器的实验研究,掌握对流传热系数 α i 的测定方法,加 m 0.4 中常数 A 、m 的值; 2. 通过对管程内部插有螺旋线圈和采用螺旋扁管为内管的空气—水蒸气强化套管换热器的 m 传热的基本理论和基本方式; 3. 了解套管换热器的管内压降 ?p 和 Nu 之间的关系; 二、 实验内容: 实验一: ① 测定 5~6 个不同流速下简单套管换热器的对流传热系数α i 。 m 0.4 ③ 测定 5~6 个不同流速下简单套管换热器的管内压降 ?p 1。 实验二: ① 测定 5~6 个不同流速下强化套管换热器的对流传热系数α i 。 m ③ 测定 5~6 个不同流速下强化套管换热器的管内压降 ?p 2 。并在同一坐标系下绘制普通管 ?p 1 ~Nu 与强化管 ?p 2 ~Nu 的关系曲线。比较实验结果。 ④ 同一流量下,按实验一所得准数关联式求得 Nu 0,计算传热强化比 Nu/Nu 0。 三、 实验原理 实验一 普通套管换热器传热系数及其准数关联式的测定 1. 对流传热系数α i 的测定 对流传热系数α i 可以根据牛顿冷却定律,用实验来测定。

化学实验开题报告范文 作为一名热爱化学的学生,敢于质疑一切,敢于提出创新性的观点,是十分值得肯定的。下面是小编分享的化学实验范文欢迎大家阅读。 课题名称:化学实验教学中的预设与生成 一、课题研究的背景和意义 我市的小课题研究工作开展得有声有色,我校更是在此次小课题研究工作中取得佳绩。我们生化组承担的两个小课题均顺利结题并获得优秀课题称号,也得到了专家的肯定和好评。虽然已经结题,但对课堂教学的研究更是一个连续的过程,永无止境,我们在小课题中所做的这些工作只能说是揭开了冰山一角,许多环节还需要进一步精细化研究。正是基于这样的考虑,在学校开展西安交大附中分校小课题研究活动之际,我们申请了科研小课题课题《化学实验教学中的预设与生成》,其目的是以化学学科的特点实验教学为切入点,与教师日常工作相关的课堂教学为出发点,对化学实验教学中问题的预设与生成做深入的研究,从而全面提高化学实验教学的效果。

课堂教学中预设是课堂教学的基本功,是保证教学质量的基本要求。教师在课前必须对教学目的、教学内容和教学过程有一个清晰、理性的思考和安排,对化学实验教学而言,做好充分的预设尤为重要,如:对实验方案设计的预设,对实验仪器选择的预设,对实验操作方法、步骤的预设,对实验现象的预设,对实验结果分析的预设等等,教师都应在课前做好充分的准备。但是,教学不只是单纯的预设操作,更是课程创新与开发的过程。完全按照预设进行教学,课堂必然变得机械、沉闷和程式化,使教学的生命力在课堂中得不到充分发展。从学生发展角度来讲,既需要预设性发展,也需要生成性发展。所谓预设性发展是指可预知的发展,即从已知推出未知,从已有的经验推出未来的发展;所谓生成性发展是指不可预知的发展,即这种发展不是靠逻辑可以推演出来的,在教学中,它往往表现为茅塞顿开、豁然开朗、妙不可言。在化学实验教学的实际过程中,常常会有突发事件或意外现象,该如何解决这些生成性的问题呢?教师必须重视化学实验教学中的生成性问题,不能完全按部就班,只为了完成预设教学内容而回避生成性问题,正如新课程所要求的,教师应把教学过程看成是师生交往、积极互动、共同发展的过程。 但是,正如课堂不能全是教案的展开过程一样,化学实验的教学课堂也不能完全是师生的即兴创造。所以在新课程改革的背景下,如何在化学实验教学中合理地预设教学?如何使生成的资源更具科学性?如何处理教学预设与动态生成的关系?已成为化学实验教学研究的一个重要焦点,成为化学实验教学实践不得

本科实验报告 (阅) 实验名称:非良导体热导率的测量 实验11 非良导体热导率的测量 【实验目的和要求】 1.学习热学实验的基本知识和技能。 2.学习测量非良导体热导率的基本原理的方法。 3.通过做物体冷却曲线和求平衡温度下物体的冷却速度,加深对数据图事法的理解。 【实验原理】 热可以从温度高的物体传到温度低的物体,或者从物体的高温部分传到低温部分,这种现象叫做热传递。热传递的方式有三种:传导,对流和辐射。 设有一厚度为l、底面积为S?的薄圆板,上下两底面的温度T ,T 不相等,且T1>T2,则有热量自上底面传乡下底面(见图1),其热量可以表示为 (1)

图1 测量样品 式中,为热流量,代表单位时间里流过薄圆板的热量;为薄圆板内热流方向上的温度梯度,式中的负号表示热流方向与温度梯度的方向相反;为待 测薄圆板的热导率。 如果能保持上下两底面的温度不变(稳恒态)和传热面均匀,则,于是 (2) 得到 关键1.使待测薄圆板中的热传导过程保持为稳恒态。 2.测出稳恒态时的。 1.建立稳恒态 为了实现稳恒态,在试验中将待测薄圆板B置于两个直径与B相同的铝圆柱A,C 之间,且紧密接触,(见图2)。 图二测量装置 C内有加热用的电阻丝和用作温度传感器的热敏电阻,前者被用来做热源。首先,

可由EH-3数字化热学实验仪将C内的电阻丝加热,并将其温度稳定在设定的数值上。B的热导率尽管很小,但并不为零,固有热量通过B传递给A,使A的温度T A逐渐升高。当T A高于周围空气的温度时,A将向四周空气中散发热量。由于C的温度恒定,随着A的温度升高,一方面通过C通过B流向A的热流速率不断减小,另一方面A向周围空气中散热的速率则不断增加。当单位时间内A 从B 获得的热量等于它向周围空气中散发的热量时,A的温度就稳定不变了。 2.测量稳恒态时的 因为流过B的热流速率就是A从B获的热量的速率,而稳恒态时流入A的热流速率与它散发的热流速率相等,所以,可以通过测A在稳恒态时散热的热流速率来测。当A单独存在时,它在稳恒温度下向周围空气中散热的速率为 (3) 式中,为A的比热容;为A的质量;n=T=T2成为在稳恒温度T2时的冷却速度。 A的冷却速度可通过做冷却曲线的方法求得。具体测法是:当A、C已达稳恒态后,记下他们各自的稳恒温度T2,T1后,再断电并将B移开。使A,C接触数秒钟,将A 的温度上升到比T2高至某一个温度,再移开C,任A自然冷却,当TA降到比T2约高To(℃)时开始计时读数。以后每隔一分钟测一次TA,直到TA 低于T2约To(℃)时止。测的数据后,以时间t为横坐标,以TA为纵坐标做A 的冷却曲线,过曲线上纵坐标为T2的点做此曲线的切线,则斜率就是A在TA 的自然冷却速度,即 (4) 于是有(5) 但要注意,A自然冷却时所测出的与试验中稳恒态时A散热是的热流速率是不同的。因为A在自然冷却时,它的所有外表面都暴漏在空气中,都可以 散热,而在实验中的稳恒态时,A的上表面是与B接触的,故上表面是不散热的。由传热定律:物体因空气对流而散热的热流速率与物体暴露空气中的表面积成正比。设A的上下底面直径为d,高为h,则有 (6)

高中化学实验教学研究 摘要:实验不仅是化学学科理论的重要来源,也是推动化学实践发展的重要动力。在新课程改革的背景下,化学实验作为一种直观、生动、活跃的教学方式,在培养学生的逻辑思维和创新能力方面起着不可替代的作用,因此,教师必须全面落实化学实验理念,在高中化学课堂中有效利用实验。 关键词:高中化学;实验教学;教学策略 化学作为高中阶段教育的重要课程,是一门以研究物质组成、结构、性质及变化规律为主要内容的基础学科,无论是理论还是实践都必须以实验为基础,重视实验推动化学发展的作用。《普通高中化学课程标准》指出:通过实验探究活动掌握基本的化学实验技能和方法,进一步体验实验探究的基本过程,体验和了解化学科学研究的一般过程和方法,认识实验在化学科学研究和学习中的重要作用。新课程改革针对高中化学课程提出了知识与能力、过程与方法、情感态度和价值观的三维度教学目标。这就要求教师在进行高中化学课堂教学时,不仅强调学生对化学理论的学习和应用,使学生能够正确认识事物的本质,掌握化学的基本原理与科学规律,更重视通过化学实验这一教学过程,帮助学生提高实

验操作能力,培养学生的科学探究精神和创新能力,使学生在熟练掌握化学理论与方法的基础上,对日常生活中的化学现象产生好奇心,激发学生对化学知识的探究兴趣,从而在化学实验中探寻现象的本质和问题的解决方案。 在新时代的教学背景下,实验在化学教学中发挥着独特的作用,教师必须顺应时代的发展潮流,落实新课程改革的教学观念,在教学实践中坚持化学实验教学,从而提高高中化学课堂教学效率。虽然新课程改革强调了化学实验在教学中的重要作用,但实验作为一种操作性教学活动,在真正实践过程中依然存在着许多问题。例如,一些验证性实验在理论上是可行的,但在实践过程中由于试剂量及操作水平的不确定性,导致出现的化学现象不明显,学生无法在实验中验证某些理论的正确性;部分实验具备理论基础,但由于操作步骤复杂困难,实验仪器的局限性,导致实验的成功率较低,无法有效地为学生的实验学习提供理论与方法的指导;虽然教师和学生在化学实验室中进行的都是小型实验,但毕竟化学实验是物质之间的相互反应,可能会产生一些有害的化学物质,带有一定的安全隐患。这些问题都是化学实验在实际操作过程容易出现的,需要教师在教学过程中进行优化与改善,为学生提供一个安全的实验操作环境,从而提高高中化学实验教学效率。 一、化学实验贴近生活

实验三 对流传热实验 一、实验目的 1.掌握套管对流传热系数i α的测定方法,加深对其概念和影响因素的理解,应用线性回归法,确定关联式4.0Pr Re m A Nu =中常数A 、m 的值; 2.掌握对流传热系数i α随雷诺准数的变化规律; 3.掌握列管传热系数Ko 的测定方法。 二、实验原理 ㈠ 套管换热器传热系数及其准数关联式的测定 ⒈ 对流传热系数i α的测定 在该传热实验中,冷水走内管,热水走外管。 对流传热系数i α可以根据牛顿冷却定律,用实验来测定 i i i S t Q ??= α (1) 式中:i α—管内流体对流传热系数,W/(m 2?℃); Q i —管内传热速率,W ; S i —管内换热面积,m 2; t ?—内壁面与流体间的温差,℃。 t ?由下式确定: 2 2 1t t T t w +- =? (2) 式中:t 1,t 2 —冷流体的入口、出口温度,℃; T w —壁面平均温度,℃; 因为换热器内管为紫铜管,其导热系数很大,且管壁很薄,故认为内壁温度、外壁温度和壁面平均温度近似相等,用t w 来表示。 管内换热面积: i i i L d S π= (3) 式中:d i —内管管内径,m ; L i —传热管测量段的实际长度,m 。

由热量衡算式: )(12t t Cp W Q m m i -= (4) 其中质量流量由下式求得: 3600 m m m V W ρ= (5) 式中:m V —冷流体在套管内的平均体积流量,m 3 / h ; m Cp —冷流体的定压比热,kJ / (kg ·℃); m ρ—冷流体的密度,kg /m 3。 m Cp 和m ρ可根据定性温度t m 查得,2 2 1t t t m +=为冷流体进出口平均温度。t 1,t 2, T w , m V 可采取一定的测量手段得到。 ⒉ 对流传热系数准数关联式的实验确定 流体在管内作强制湍流,被加热状态,准数关联式的形式为 n m A Nu Pr Re =. (6) 其中: i i i d Nu λα= , m m i m d u μρ=Re , m m m Cp λμ=Pr 物性数据m λ、m Cp 、m ρ、m μ可根据定性温度t m 查得。经过计算可知,对于管内被加热的空气,普兰特准数Pr 变化不大,可以认为是常数,则关联式的形式简化为: 4.0Pr Re m A Nu = (7) 这样通过实验确定不同流量下的Re 与Nu ,然后用线性回归方法确定A 和m 的值。 ㈡ 列管换热器传热系数的测定 管壳式换热器又称列管式换热器。是以封闭在壳体中管束的壁面作为传热面的间壁式换热器。这种换热器结构较简单,操作可靠,可用各种结构材料(主要是金属材料)制造,能在高温、高压下使用,是目前应用最广的类型。由壳体、传热管束、管板、折流板(挡板)和管箱等部件组成。壳体多为圆筒形,

一、 实验名称: 传热实验 二、实验目的: 1.熟悉套管换热器的结构; 2.测定出K 、α,整理出e R N -u 的关系式,求出m A 、. 三、实验原理: 本实验有套管换热器4套,列管式换热器4套,首先介绍套管换热器。 套管换热器管间进饱和蒸汽,冷凝放热以加热管内的空气,实验设备如图2-2-5-1(1)所示。 传热方式为:冷凝—传导—对流 1、传热系数可用下式计算: ]/[2m k m W t A q K m ???= (1) 传热实验

图2-2-5-1(1) 套管换热器示意图 式中:q ——传热速率[W] A ——传热面积[m 2] △t m —传热平均温差[K] ○ 1传热速率q 用下式计算: ])[(12W t t C V q p S -=ρ (2) 式中:3600/h S V V =——空气流量[m 3/s] V h ——空气流量[m 3/h] ρ——空气密度[kg/m 3 ],以下式计算: ]/)[273(4645.031 m kg t R p P a ++=ρ (3) Pa ——大气压[mmHg] Rp ——空气流量计前表压[mmHg] t 1——空气进换热器前的温度[℃] Cp ——空气比热[K kg J ?/],查表或用下式计算: ]/[04.01009K kg J t C m p ?+= (4) t m =(t 1+t 2)/2——空气进出换热器温度的平均值(℃) t 2——空气出口温度[℃] ②传热平均面积A m :

][2m L d A m m π= (5) 式中:d m =传热管平均直径[m] L —传热管有效长度[m ] ③传热平均温度差△t m 用逆流对数平均温差计算: T ←——T t 1——→t 2 )(),(2211t T t t T t -=?-=? 2 1 2 1ln t t t t t m ???-?= ? (6) 式中:T ——蒸汽温度[℃] 2、传热膜系数(给热系数)及其关联式 空气在圆形直管内作强制湍流时的传热膜系数可用下面准数关联式表示: n r m e P AR Nu = (7) 式中:N u ——努塞尔特准数 R e ——雷诺准数 P r ——普兰特准数 A ——系数,经验值为0.023

高中化学实验教学研究 化学是一门以实验为基础的学科。在高考试题中,对实验的考查也是“重头戏”,是学生得分的“拦路虎”。曾有人说,“得实验者,得天下”,意思就是说,化学试题如果实验题得分高,那么最终的总分就会高。确实,实验不仅重要,也难得分。通过对近几年的高考试题的分析,不难看出高考中的实验题,确实越来越难。下面就从三个角度来透析高考中的“创新”实验题,并给出一些教学建议,与同仁们同勉。 一、细节决定成败,不要吝啬去实验室 例1:下列实验中,所使用的装置(夹持装置略)、试剂和操作方法都正确的是() 该题中A项,为滴管的“非常规”操作,滴管插入液面以下的目的是防止滴入的NaOH带入O2而将Fe2+氧化。B项貌似正确,其实这是命题人所要考查考生的观察能力是否敏锐,在配制实验时,不可以在容量瓶中直接溶解固体。C项中药品选择错误,且NH3不可以用排水法收集。D项中温度计应插入液面以下测定反应液的温度。 通过该题的分析,我们知道,这些仪器是普通中学实验室中所具备的,并且实验操作也是易进行的,但是学生在解答中,得分率却很低,究其原因,我们要试问,有多少学生在实验室中做过此类似的实验?大都数学生都是老师通过纸质试题,来讲实验,画实验来提高成绩,老师们可能感到已讲到位了,可是学生还是易出错,这实际上是学生没有经历过直观的感觉,因而看到似曾相识的实验仪器与装置,很容易混淆而出错,因此我们在平时教学中,需要放开时间,带学生进入实验室中尝试各种仪器的使用,老师们及时纠正学生中存在的错误操作,日积月累,不仅增加了学生学习化学的兴趣,也帮助他们培养了良好的化学实验素养,看到实验仪器与装置就不会感到陌生,做题的正确率肯定也会相应的提高。 二、准确提炼试题信息,学会书写实验报告 例2:已知:K2FeO4具有下列性质:①可溶于水、微溶于浓KOH溶液,②在0℃~5℃、强碱性溶液

7.4 传热综合实验(20170424版本) 7.4.1实验目的与要求 1.通过实验,加深对传热理论的理解,提高研究和解决传热实际问题的能力; 2.通过对空气—水蒸气简单套管换热器的实验研究,掌握对流传热系数i α的测定方法,加深对其概念和影响因素的理解。 3.通过对管程内部插有螺旋线圈的空气—水蒸气强化套管换热器的实验研究, 掌握对流传热系数i α的测定方法,加深对其概念和影响因素的理解。 4.学会并应用线性回归分析方法,确定传热管关联式4 .0Pr Re m A Nu =中的常数A 和m 的数值,强化管关联式4.00Pr Re m B Nu =中B 和m 数值。 5.根据计算出的Nu 、Nu 0求出强化比Nu/Nu 0,比较强化传热的效果,加深理解强化传热的基本理论和方式。 6.通过变换列管换热器换热面积实验测取数据计算总传热系数K ,加深对其概念和影响因素的理解。 7.认识套管换热器(光滑、强化)、列管换热器的结构及操作方法,测定并比较不同换热器的性能。 7.4.2实验原理 在工业生产中,间壁换热是经常使用的换热方式。热流体借助于传热壁面,将热量传递给冷热体,以满足生产工艺的要求。影响换热器传热速率的参数有传热面积、平均温度差和传热系数三要素。为了合理选用或设计换热器,应对其性能有充分的了解。除了查阅文献外,换热器性能实测是重要的途径之一。传热系数是度量换热器性能的重要指标。为了提高能量的利用率,提高换热器的传热系数以强化传热过程,在生产实践中是经常遇到的问题。 冷热液体间的传热过程是由热流体对壁面的对流传热、间壁的热传导、以及壁面对冷流体的对流传热这三个传热子过程组成。如7.4-1所示。在忽略了换热 管内外两侧的污垢热阻后,以冷流体一侧传热面积为基准的传热系数计算式为: o o i m i i A A A A K αλδα+ += 11 (7.4-1) 式中:K ——以冷流体一侧传热面积为基准的总传热系数,)/(2℃?m W ; 图7.4-1 间壁式传热过程示意图

实验四传热实验 、实验目的 (1) 了解间壁式传热元件,掌握给热系数测定的实验方法。 (2) 学会给热系数测定的实验数据处理方法。 (3) 观察水蒸气在水平管外壁上的冷凝现象。 (4) 掌握热电阻测温的方法。 (5) 了解影响给热系数的因素和强化传热的途径 二、实验原理 在工业生产过程中,大量情况下,冷、热流体系通过固体壁面(传热元件)进行热量交换,称为间壁式换热。如图(4 - 1)所示,间壁式传热过程由热流体对固体壁面的对流传热, 固体壁面的热传导和固体壁面对冷流体的对流传热所组成。 图4-1间壁式传加程示意图 达到传热稳定时,有 Q -—爲)=卿/■沖仏一人.) -%4(丁-為)輛-场血(斥-咖 式中:Q —传热量,J / s ; m —热流体的质量流率,kg / s C PI—热流体的比热,J / (kg ? C); T i —热流体的进口温度,C; T2 —热流体的出口温度,C; m —冷流体的质量流率,kg / s (4-1 ) T

C p2 —冷流体的比热,J /(kg ? C ); 11 —冷流体的进口温度,C; t2 —冷流体的出口温度,C; 2 :-1 —热流体与固体壁面的对流传热系数,W / (m C ); A—热流体侧的对流传热面积,m; ";| —热流体与固体壁面的对数平均温差,C; 2 :-2 —冷流体与固体壁面的对流传热系数,W / (m C );A—冷流体侧的对流传热面积,m; |f\ —固体壁面与冷流体的对数平均温差,C; K —以传热面积A为基准的总给热系数,W / (m 2C); —冷热流体的对数平均温差,C; 热流体与固体壁面的对数平均温差可由式(4—2)计算, —[「J (4 - 2)亠4 一5 式中:T1 —热流体进口处热流体侧的壁面温度,C; TA2 —热流体出口处热流体侧的壁面温度,C。 固体壁面与冷流体的对数平均温差可由式(4—3)计算, r - :(4 —3) In切7 式中:t wi —冷流体进口处冷流体侧的壁面温度,C; t W2 —冷流体出口处冷流体侧的壁面温度,C。 热、冷流体间的对数平均温差可由式( 4 —4)计算, 当在套管式间壁换热器中,环隙通以水蒸气,内管管内通以冷空气或水进行对流传热系数测定实验时,则由式(4—1)得内管内壁面与冷空气或水的对流传热系数, 叫*-片) (4-5) 实验中测定紫铜管的壁温t wi、t w2;冷空气或水的进出口温度t l、t2;实验用紫铜管的 (4-4 )

实验四换热器综合实验报告 一、实验原理 换热器为冷热流体进行热量交换的设备。本次实验所用的均是间壁式换热器,热量通过 固体壁面由热流体传递给冷流体,包括:套管式换热器、板式换热器和管壳式换热器。针对上述三种换热器进行其性能的测试。其中,对套管式换热器、板式换热器和管壳式换热器可以进行顺流和逆流两种方式的性能测试。换热器性能实验的内容主要为测定换热器的总传热系数,对数传热温差和热平衡温度等,并就不同换热器,不同两种流动方式,不同工况的传热情况和性能进行比较和分析。 传热过程中传递的热量正比于冷、热流体间的温差及传热面积,即Q = KAΔT (1) 式中:A—传热面积,m2 (1)套管式换热器:0.45m2 (2)板式换热器:0.65m2 (3)管壳式换热器:1.05m2 电加热器:6kV ΔT—冷热流体间的平均温差,℃ K—换热器的传热系数,W/(m·℃) Q—冷热流体间单位时间交换的热量,W.冷热流体间的平均温差ΔT 常采用对数平均温差。对于工业上常用的顺流和逆流换热器,对数平均温差由下式计算 除了顺流和逆流按公式(2)计算平均温差以外,其他流动形式的对数平均温差,都可 以由假想的逆流工况对数平均温差乘上一个修正系数得到。修正系数的值可以由各种传热学书上或换热器手册上查得。 换热器实验的主要任务是测定传热系数K。实验时,由恒温热水箱中出来的热水经水泵

和转子流量计后进入实验换热器内管。在热水进出换热器处分别用热电阻测量水温。从换热 器内管出来的已被冷却的热水仍然回到热水箱中,经再加热供循环使用。冷却水由冷水箱经 水泵、转子流量计后进入换热器套管,在套管中被加热后的冷却水排向外界,一般不再循环 使用。套管外包有保温层,以尽量减少向外界的散热损失。冷却水进出口温度用热电阻测量。 通常希望冷热侧热平衡误差小于3%。 实验中待各项温度达到稳定工况时,测出冷、热流体进出口的温度和冷、热流体的流量, 就可以由下式计算通过换热面的总传热量 根据计算得到的传热量、对数平均温差及已知的换热面积,便可由公式(1)计算出传热系数K 。 换热器类型 方式 热进温度 热出温度 冷进温度 冷出温度 热流体流量 冷流体流量 板式 顺流 57.1 43.5 22.8 31.8 78 72 逆流 56.5 35.9 23.1 33.1 76 72 套管式 顺流 57.6 40.7 22.5 31.6 72 78 逆流 56.8 35.2 22.1 33 72 64 管壳式 顺流 57.1 40.5 22.5 31.3 76 72 逆流 57.2 41.1 22.6 32 74 65 计算传热系数K 和换热器效率 TA Q K ?=