单元备

区域是地理学的主要研究对象之一。不同的区域,自然环境有差异,人类活动也有差异,人类活动也有差异。同一区域,自然环境对人类的影响随着其他条件的变化而不同。地理信息技术在区域地理研究中具有广泛的应用。在本章中,我们讲探讨如下问题。

1.什么是区域?

2.如何认识不同区域自然环境及人类活动的差异?

3.区域在不同发展阶段地理环境对人类活动的影响是相同的吗?

4.地理信息技术在区域地理研究中有哪些作用?

5.什么叫数字地球?

学情分析

尽管学生已经学过一年的地理课程,但本学期地理与上学期地理内容大不相同,上学期是自然地理,本学期是区域地理。本部分内容是和社会环境有关的问题,看似熟悉易懂,但极难领悟掌握。教学时若仅限于教材内容,还会感觉单调乏味。因此,教学时要按学生身心特点精心设计教学手段和教学思路。

课型

讲授课

教学方法

多媒体教学,对比分析法,启发教学法

情感、价值观

1、培养学生敢于探究实际问题的精神

2、培养学生的辩证唯物主义思想

第一节地理环境对区域发展的影响

教学目的:

知识与技能目标:

1.理解区域含义

2.了解不同区域自然环境,人类活动差异

3.以某区域为例,比较不同发展阶段地理环境对人类生产、生活方式影响

过程与分析目标:

1.过程中获取地理信息加工能力

2.培养学生地理特征分析、比较与概括能力

情感价值化目标:

地理环境有明显区域差异,人类生产活动应因地制宜

教学重点:

区域内部具有一定共同性或相关性而区域与区域之间存在差异性

教学难点:

通过实例,认识区域发展规律要实现区域可持续发展,必须协调好人地关系

教学方法:多媒体教学

学习方法:对比分析

课时:

(第一课时)

教学过程:

【导入:】利用“中华人民共和国地图”导出区域的概念:地球表面的空间单位同时结合地图及具体实例说明区域的特征:

(1) (板书)具有一定的区域特征,以及一定的面积、形状(如中华人民共和国地图)(2)具有边界:通过具体实例说明边界有的是明确的,有的具有过渡性(如中国温度带地图及中国土地利用类型图)

(3)区域内部的特定性质相对一致:即整体性

(4)具有等级

(板书)一、地理环境差异对区域发展的影响:

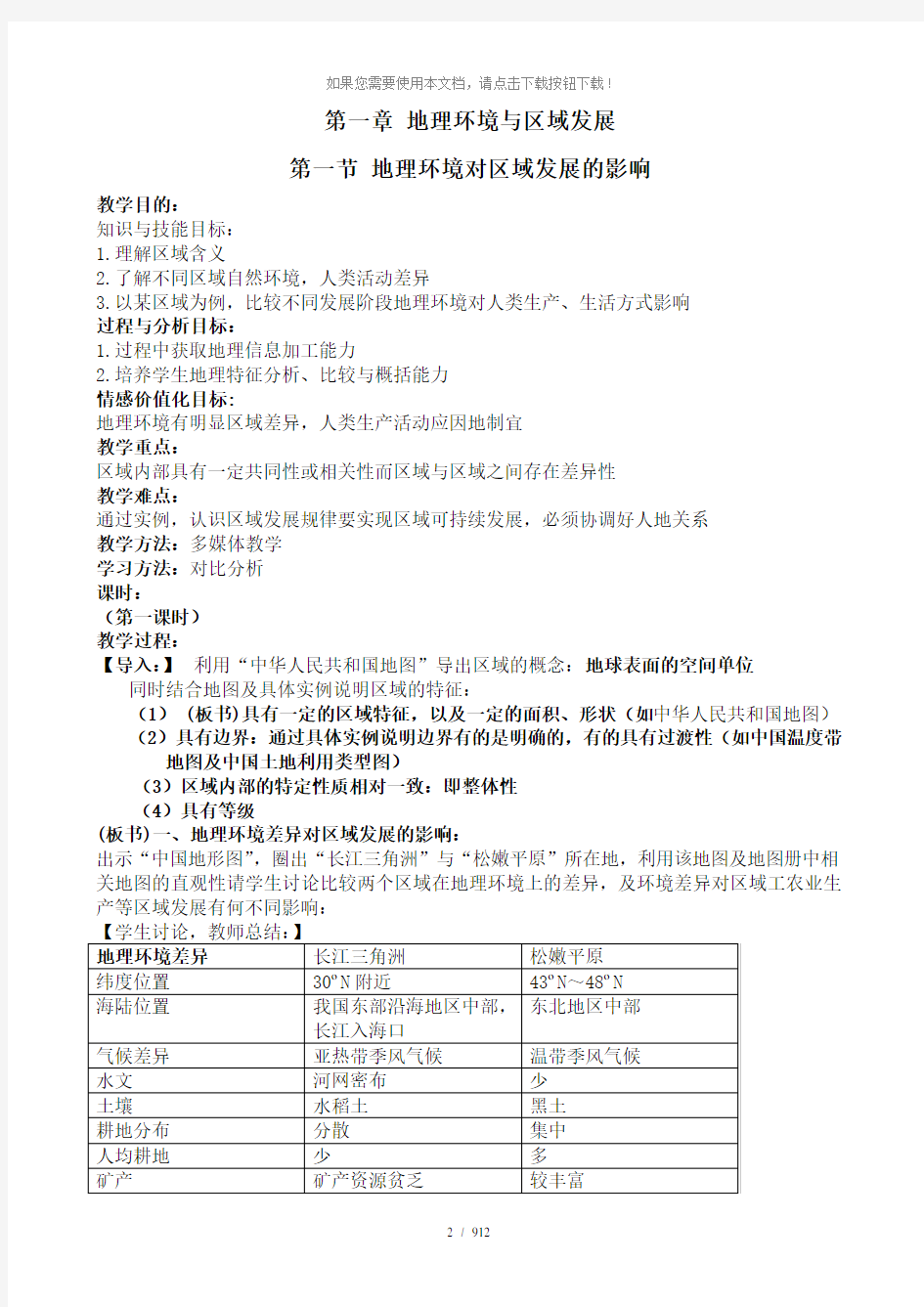

出示“中国地形图”,圈出“长江三角洲”与“松嫩平原”所在地,利用该地图及地图册中相关地图的直观性请学生讨论比较两个区域在地理环境上的差异,及环境差异对区域工农业生产等区域发展有何不同影响:

【提问:】我国南北地理环境差异对建筑的影响

课本资料“活动1.2”展示图片:南方骑楼

【学生讨论:教师小结:】

1)太阳辐射影响,北方纬度高,获得热量少,住宅正南正北获得太阳辐射多北方气温低对民居在保暖方面的设计要求如:单面窗向阳开,建暖炕、暖墙、火墙、地炉等。

南方气候的炎热潮湿对建筑的影响,注意通风散热。如:居室墙壁高,开间大;前后门贯通,便于通风换气;为便于防潮,建二层楼房多,底层是砖结构,上层是木结构屋面用料的差异:

北方雨水少,民居采用平屋面或稍平的坡屋顶。南方雨水多,民居屋面均采用较大坡度。2)因为纬度差异,北方气温低寒保暖,所以建筑物原材厚实,耗材多,所以成本高。

北方正午太阳高度角小,问题大,保证有充足的光照条件。

以上分析由于地理环境差异外,建筑物差异

2、哈尔滨:江川纵横,土壤肥沃,森林茂密,冬长夏短,夏季凉爽怡人,冬季漫长寒冷。

历史悠久,建筑景观风格独特,集北方民族风俗与中外传统文化于一身。是中外文化融合的名城。有"东方小巴黎"美誉。

锡林郭勒盟:大草原以其草场类型齐全、动植物种类繁多等特征而成为世界驰名的四大草原之一,广袤的草地资源和丰富的畜产品为畜牧业、畜产品加工业提供了良好的资源条件。

古老的蒙古包与独特的游牧生活,清香奶茶与鲜美的手扒肉,悠扬的马头琴乐与欢快的民族歌舞,华丽的民族服饰与古朴的民俗风情,无一不体现着蒙古民族深厚的马背文化。

太原:矿产资源尤为丰富,享有“煤铁之乡”美称。在诸多矿产中以煤、铁、石膏储藏量为最,并以质地优良享有盛誉。

人文方面:旅游资源丰富,悠久文明的历史给太原留下了众多的名胜古迹,

苏南:平原辽阔,水网稠密,湖荡众多,大河冲积和海流的回淤作用,形成了肥沃辽阔平原。

江西井冈山:山体峻拔雄伟,层峦叠嶂,保存了完整的常绿阔叶林,区内植被类型复杂多样,生物资源丰富

云南西双版纳:热带湿润气候,四季长青,是中国热带原始林保存最好的地区,以“动植物王国”闻名之处。神奇的热带风光和少数民族风情吸引了众多的国内外游客,为我国著名的风景游览区之一。

板书

(1)具有一定的区域特征,以及一定的面积、形状(如中华人民共和国地图)

(2)具有边界:通过具体实例说明边界有的是明确的,有的具有过渡性(如中国温度带地图及中国土地利用类型图)

(3)区域内部的特定性质相对一致:即整体性

(4)具有等级

(板书)一、地理环境差异对区域发展的影响:

作业:课时练

课后反思:

第二课时

教学目的:

知识与技能目标:

1.理解区域含义

2.了解不同区域自然环境,人类活动差异

3.以某区域为例,比较不同发展阶段地理环境对人类生产、生活方式影响

过程与分析目标:

1.过程中获取地理信息加工能力

2.培养学生地理特征分析、比较与概括能力

情感价值化目标:

地理环境有明显区域差异,人类生产活动应因地制宜

教学重点:

区域内部具有一定共同性或相关性而区域与区域之间存在差异性

教学难点:

通过实例,认识区域发展规律要实现区域可持续发展,必须协调好人地关系

教学方法:多媒体教学法

学习方法:对比分析

课时:

教学过程:

【导入:】过渡:以上分析区域环境差异对各地自然和人文景观影响,即使同一区域,在不同发展阶段受环境影响也不同。

(板书)二、区域发展阶段地理环境的影响:

(板书)1.区域地理环境对人类活动的影响

(以长江中下游为例)

【教师提问:】早期长江中下游的地区农业为什么发展缓慢?

【学生讨论回答:】略

【教师总结:】泻湖众多,交通不便,土质黏重

【教师提问:】什么因素促使长江中游农业发展较快

【学生回答:】

【总结:】科技发展促使交通发展土壤改良的高产水稻土

【教师提问:】长江中下游水稻业有哪些区位优势?

【学生讨论:】

【教师总结:】地理环境,地形平坦,土壤肥沃,精耕细作,

季风气候,雨热同期

【提问:】现今农业地位,下降原因是什么?

【学生回答:】人口增加,耕地减少

耕地被水网分割,不利机械化推广

【提问:】人类活动对区域地位环境的影响

【学生讨论:】

农业文明大规模开发,人对自然依附性成弱,对抗增强,环境趋于恶化工业文明人地关系全面呈现不协调,人地矛盾迅速激化。

三、课堂小结:

影响区域发展的因素,主要是地理位置,资源环境,技术力量和产业结构。资源与环境是区域发展物质基础,区域环境对区域发展具有制约作用。突出各地区的差异,以便因地制

宜进行有效开发利用。

板书:

作业:课时练课后反思:

第二节地理信息技术在区域地理环境研究中的应用课标要求:

1、结合实例,了解遥感在资源普查、环境和灾害监测中的应用。

2、举例说出全球定位系统在定位导航中的应用。

3、运用有关资料,了解地理信息系统在城市管理中的功能。

4、了解数字地球的含义。

教材分析

随着社会的发展,RS、GPS、GIS等地理信息技术的大众化应用已成为趋势,也给地理学科发展带来了一次好的机遇,同时也是高考的必考点,因此应该高度重视该节内容。

教学目标

(一)知识与技能:

1.了解遥感、全球定位系统、地理信息系统的原理,以及数字地球的含义。

2.举例说明遥感、全球定位系统、地理信息系统在区域地理环境研究中的应用。

(二)过程与方法:

1.运用资料分析问题和图表对比方法。

2.尝试小组合作进行资料、图像查找。

(三)情感态度价值观:

1.培养学生对地理信息技术进行探究的兴趣。

2.培养学生分析问题、解决实际问题的能力。

3.进行爱国主义思想教育,以增强学生的民族自豪感。

四、教学重点、难点:

1.遥感、全球定位系统、地理信息系统的原理,以及数字地球的含义。

2.遥感、全球定位系统、地理信息系统在区域地理环境研究中的应用。

五、课时安排:2课时

六、教具:多媒体课件

七、教学过程:

第一课时

(板书)一、地理信息技术

1.概念:指获取、管理、分析和应用地理空间信息的现代技术的总称,主要包括遥感(RS)、全球定位系统(GPS)和地理信息系统(GIS)等。

2.应用——广泛

广泛应用于区域地理环境研究,在资源调查、环境监测、自然灾害防御监测、国土资源管理、国土开发规划等许多领域中发挥着重要作用。

如:可以模拟特定区域的自然过程,预测、预报区域内可能发生的灾害或环境变化。GPS 汽车导航、空间信息网站、城市多媒体地理信息系统等。

(板书)二、遥感(RS)

1.概念:是人们在航空器(如飞机、高空气球)或航天器(如人造卫星)上利用一定的技术装备,对地表物体进行远距离的感知。

2.遥感的装置:

⑴传感器——遥感的关键装置:

作用:传感器在航空或航天器上接受地面物体反射或辐射的电磁波信息,并以图像胶片或数据磁带记录下来,传送到地面接收站(图1.4)

⑵组成(了解):遥感平台、传感器、地面接收站、信息处理系统等

【合作探究】分析课本案例。可见,遥感技术具有很多的优点。

4

.遥感的优越性:

①提高研究工作的精度和质量,节省人力、财力,提高效率。

②遥感信息作为重要的信息源,为区域地理环境研究从定性到定量、从静态到动态、从过程到模式的转化和发展,提供了条件。

区域地理环境研究的前提是获取地理信息。例如,将多次或逐月、逐年的遥感影像图叠加,就可反映城市的扩张、海岸的侵蚀、湖泊的消长,等等。在区域地理环境研究中,遥感广泛应用于资源凋查、环境监测、自然灾害防御监测等领域。

遥感技术的应用范围很广。除了以上介绍的森林火灾、洪水监测外,还广泛应用于农业、地质、海洋研究、环境监测等许多方面。而且我国的遥感技术也已经在世界上具领先地位。

5.遥感技术的应用

【阅读分析】 遥感在农业方面的应用

1.遥感在农业方面的应用主要包括上地资源调查、土地利用现状调查、病虫害和农业生态环境调查及监测,以及农作物长势监测和估产等方面。

2.遥感在土地资源与土壤调查中应用广泛。

3.作物估产是体现遥感在农业方面综合应用的最好例证。

【合作探究】1.从监测的范围、速度,人力和财力的投入等方面看,遥感具有哪些特点?

【教师总结】 范围更广、速度更快、需要人力更少、财力投入少。

2.有人说:遥感是人的视力的延伸。你同意这种看法吗?

【教师总结】同意。可以从遥感的定义分析。从某种意义上说,人们“看”的过程就是在遥感,眼睛相当于传感器。

【课堂小结】 遥感技术是国土整治和区域发展研究中应用较广的技术手段之一,我国在这个领域已经走在了世界的前列。我国的大部分土地已经获得了大比例尺的航空影像资料,成功发射了回收式国土资源卫星,自行研制发射了“风云”卫星。遥感技术为我国自然资源开发与利用提供了大量的有用的资料,在我国农业估产、灾害监测、矿产勘察、土地利用、环传统的工作方法

遥感技术

境管理与城乡规划中起到了非常重要的作用。