中国生态退化的主要类型、特征及分布

刘国华傅伯杰陈利顶郭旭东

摘要:生态退化是目前全球所面临的主要环境问题,它不仅使自然资源日益枯竭、生物多样性不断减少,而且还严重阻碍社会经济的持续发展,进而威胁人类的生存和发展,因此,生态退化已引起各国政府和学者的重视。本文对中国生态退化的主要类型即:森林生态系统的退化、土地沙漠化和水土流失等重大问题进行分析,详细阐述了各个类型的现状、特征及分布。为我国自然资源的合理利用以及退化生态系统的恢复和重建提供基础资料。

关键词:生态退化;退化森林生态系统;沙漠化;水土流失;中国

分类号:Q146,Q149 文献标识码:A

文章编号:1000-0933(2000)01-0013-07

Characteristics and distributions of degraded ecological types in China LIU Guo-Hua, FU Bo-Jie, CHEN Li-Ding, GUO Xu-Dong(Research Center for Eco-Environmental Sciences, Chinese Academy of Sciences, Beijing100085,China) Abstract:As a major environmental problem in the world, ecosystem degradation not only exhausts the natural resources and decreases biodiversity, but also seriously hinders the sustainable development of social?economy and threatens the survival and development of human beings. Therefore, the ecosystem degradation has brought every government′s and ecologist′s attention. The main types of ecosystem degradation in China, including degradated forest ecosystems, desertification and soil erosion, are analyzed. The current situations, characteristics and distributions of the each type are expounded. The aim of this research is to provide basic data for the natural resource uses and degradated ecosystems restoration and rehabilitation.

Key words:ecosystem degradation; degradated forest ecosystems; desertification soil erosion; China

人口、资源、环境和经济的可持续发展已经成为国际社会和各国政府关注的重点。资源短缺和生态环境恶化是当今世界上所面临的重大问题,成为社会经济持续发展的严重障碍。因此,生态环境的退化已引起各国学者的广泛关注[1~4],退化生态环境的恢复和重建也成为当前生态学研究的热点之一[5~8]。

生态环境退化是指由于人类对自然资源过度以及不合理利用而造成的生态系统结构破坏、功能衰退、生物多样性减少、生物生产力下降以及土地生产潜力衰退、土地资源丧失等一系列生态环境恶化的现象。生态环境退化的特点是:一旦生态环境遭到破坏,生态平衡失调,其恢复是非常艰难的,主要表现在恢复时间长以及资金投入大,而且,有些破坏甚至是不可逆转的。当前全球生态破坏问题主要表现在森林破坏、土地沙漠化、水土流失、湿地萎缩等以及由此而造成的水资源、森林资源等自然资源的短缺以及气候变异、农业生产条件的恶化和各种自然灾害的频繁发生。本文通过对我国森林破坏、土地沙漠化以及水土流失等重大生态破坏问题进行分析,全面论述其现状、特点和分布,为我国生态环境的保护及其恢复和重建提供基础信息。虽然湿地萎缩等也是我国生态环境退化的问题之一,但由于其面积相对

较小,危害也表现出局地性,因此在这里不作论述。

1 森林生态系统的退化

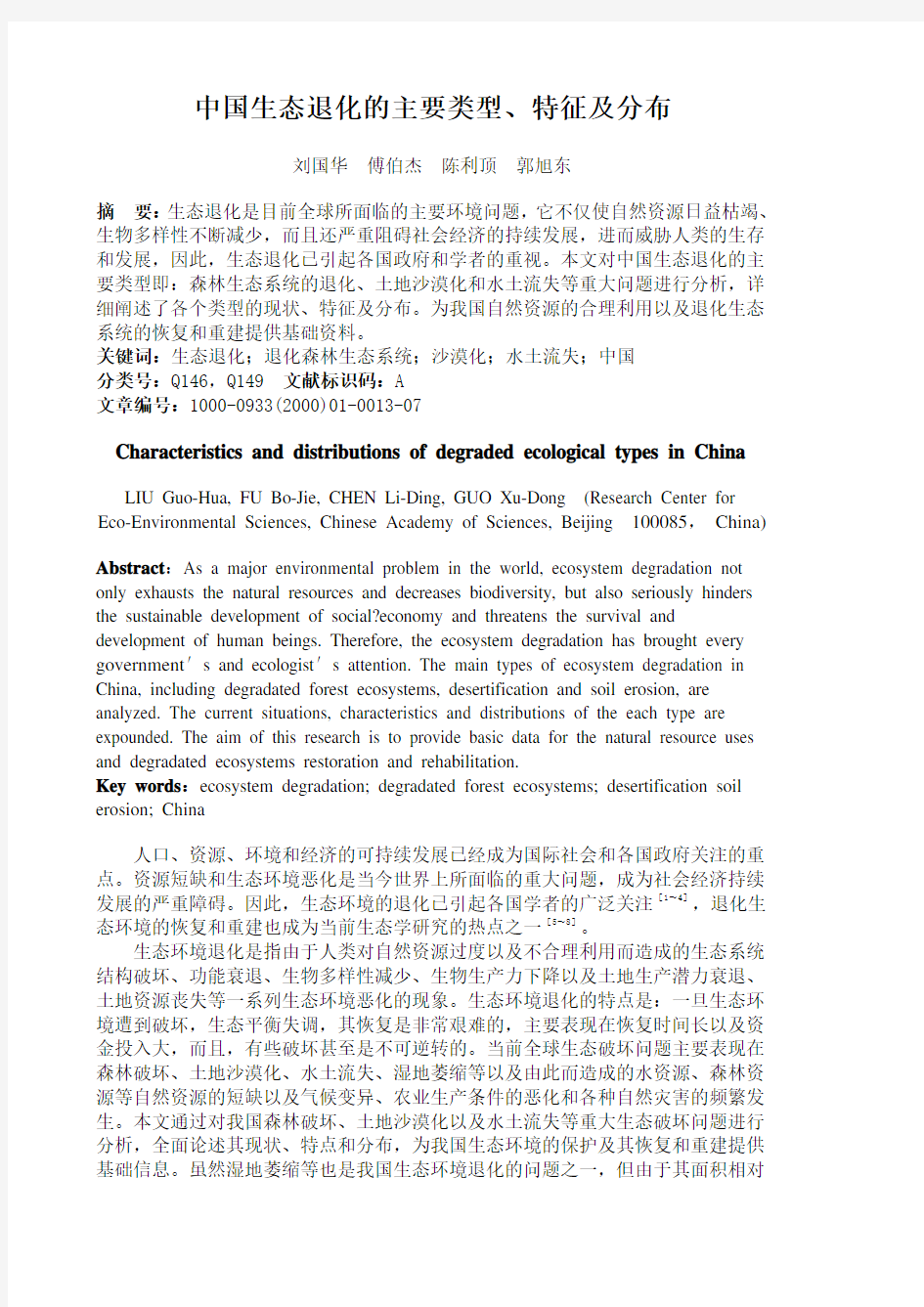

森林生态系统退化是指由于人类活动的干扰(如乱砍滥伐、开垦及不合理经营等)或自然因素(如火灾、虫害及大面积的塌方等),使原生森林生态系统遭到破坏,从而使其发生逆于其演替方向发展的过程(图1)。

图1 森林生态系统退化过程示意图

Fig.1 The process of forest ecosystem degradation

(1)Human factors: deforesta?ion, clearing and irrational management etc. Natural factors: fire, pest, landslide and natural wither etc. (2) Changes of forest structure and function (3)Decreases of forest area (4)Changes of species and age-groups, loss of biodiversity (5) Secondary forest, open forest and other shaw (6) Decrease of forest coverage (7) Ecosystem stability and anti-jamming ability lower, reduction of forest productivity and biomass and ecological serve function reduced (8) Shrub (9) Disappear of forest (10) Grassland (11) Bare land, abandoned land etc. (12) Decrease of land potential

productivity

1.1 森林生态系统退化的特征

1.1.1 系统结构改变森林生态系统的结构包括系统中的物种组成和年龄结构。生态系统的退化,致使先前稳定的物种间的相互关系受到破坏。系统中一些原有的物种消失,而一些外来物种得以入侵,如森林遭到砍伐,其郁闭度减小,使得系统中

原有的阴生植物消亡,而一些阳生植物则侵入到系统中,从而造成系统的种类组成发生改变。此外,由溎森林的破坏,系统中的原有的年龄结构也相应发生改变,一般来说,系统中幼龄物种相对增加,从而造成系统中的年龄结构不合理。因而,使得系统的稳定性差,抗干扰能力下降。

1.1.2 系统功能改变由于系统结构的改变,从而造成系统中的物质循环和能量流动等功能发生相应地变化。就一般规律而言,生态系统的退化会使生物生产力和生物量减少。同时,也可能导致系统的生态服务功能衰退,自我调节能力下降。

1.1.3 环境的改变生态系统是生物因子与非生物因子组成的一个有机整体。生态系统的退化,使系统中原有的土壤环境及小气候趋于恶化。如土壤有机质减少、土壤流失、土壤板结以及系统内部温度升高、湿度下降等,这些变化都不利于原有系统的发展。

1.1.4 生物间共生关系的改变生态系统的退化,无疑将使原系统中建立起来的各种稳定共生关系(如植物与植物、植物与动物、植物与土壤微生物、动物与动物、动物与土壤微生物以及土壤微生物之间等)发生改变,从而使系统的稳定性改变,也有可能进一步导致原有系统的演替途径发生变化。

1.1.5 土壤种子库的改变生态系统的退化,由于组成系统的种类发生变化,土壤种子库也发生了一定的改变;而土壤环境及小气候的恶化又不利于原系统中土壤种子库的发芽及生长。因此,造成原有森林生态系统的更新和抚育困难。

1.2 我国森林生态系统退化的现状

从严格意义上讲,我国除在西南(西藏东南部)、东北及天山山脉等地还保存有少数的原始森林外,其它地区的森林几乎都可归属于退化森林生态系统的类型。虽然我国现有森林面积13370×104hm2,森林覆盖率为13.92%,比80年代中期分别增加了950×104hm2和0.94%,但是这种增加主要表现为疏林、灌木林和人工林的增加,而天然林则呈逐年下降的趋势,尤其是其中的成熟林比70年代末减少了

732×104hm2,平均每年减少61×104hm2,这进一步地说明我国森林生态系统的退化还在加剧。目前,我国拥有天然林8726×104hm2,仅占国土面积的9%,而到1995

年底,我国自然保护区中以保护森林生态系统为主的面积为1458.84×104hm2,仅占天然林面积的16.7%[9],大部分森林还处于粗放经营中,乱砍滥伐的现象还十分严重,使得现有森林(尤其是原始林和天然林)进一步遭到破坏。我国森林生态系统的退化主要表现在:①森林生态系统的结构简单、残次林多。我国目前疏林和灌木林的面积分别是1802×104hm2和2970×104hm2,两者共占我国森林总面积的35.7%。②森林生态系统年龄结构不合理。我国现有森林中的中、幼龄林面积占森林总面积的71%,这说明我国大部分森林生态系统处于退化或不成熟阶段,其稳定性很差,抗干扰能力低下,一旦受到外来因素的干扰则很容易遭到进一步的破坏甚至崩溃。此外,以中、幼龄林为主体的森林也是造成我国森林资源的平均蓄积量仅为83m3/hm2,远低于世界的平均水平(110m3/hm2)的主要原因之一。③森林生态系统破碎化程度高。由于人口多、人类活动强度大,我国现有的森林大都呈片状或孤岛状分布。而森林生态系统功能的维持一般都要达到其最小面积,森林的破碎化则使森林生态系统的面积减少,从而增加了它们的脆弱性,使其容易遭受进一步的破坏。此外,我国还有大面积的人工林。虽然,人工林在很大程度上对我国的生态环境(尤其是一些脆弱地带)起到缓解和改善作用(如三北防护林等),但是,人工林尤其是人工纯林由于其种类组成单一,结构简单,易受干扰(如虫害等),自我调节能力差等缺陷,其功能不够完善,据有关研究表明,人工林的土壤饱和持水量、土壤肥力都比天然林低,而土壤侵蚀量则大于天然林[10]。由此可见,人工林的生态服务功能远低于天然林。

总之,我国现有森林生态系统的退化现象十分严重,而且还在进一步加剧。森林生态系统的退化,不仅使系统的功能衰退,而且也是其它生态环境恶化的根源。

因此,保护我国现有的原始森林生态系统以及恢复和重建我国退化森林生态系统,提高其生态服务功能,是改善我国生态环境状况的关键所在。而退化森林生态系统的恢复和重建要视退化的具体情况采取不同的方法和技术。

1.3 退化森林生态系统的分布

我国退化森林生态系统不仅分布十分广泛,而且其表现形式复杂多样。本文为了叙述上的方便,粗略地概括为以下几个类型:①寒温带退化森林生态系统:主要指东北东部和北部一些山地丘陵地带。在该系统中,一些针叶林(如落叶松Larix 等)遭到破坏,被一些阔叶树种(如栎类Quercus、桦类Betula及榛Corylus等)所取代,形成落叶阔叶林或落叶灌丛。②暖温带森林退化生态系统:包括华北山区如燕山山脉、太行山山脉等以及胶东半岛和鲁中南山地等区域;其主要的特征是落叶乔木被一些落叶小乔木(如山杨Populus davidiana、刺槐Robinia pseudo-acacia 和山杏Prunus armeniaca等)、落叶灌木(如酸枣Zizphus jujuba、荆棘、黄栌Cotinus coggyria var. cinerea和胡枝子Lespedeza spp.等)或草本植物(如蒿Artemisia spp.、黄背草Themida triandra var. japonica等)所取代形成杂木林、灌丛或退化成荒山草坡等。③亚热带退化森林生态系统:北起秦岭南坡,南至南岭山地,西止四川盆地西部边缘,东到东南沿海,包括大巴山、大别山区、川东平行岭谷、江南丘陵地带以及南岭山地等广阔区域。该区域由于人口众多,农业相对发达,废林垦荒现象比较严重,原始森林生态系统几乎都遭到破坏而退化成为灌丛或其它一些杂木林,严重的地区还退化成草山草坡甚至土地裸露,也是我国水土流失发展较快的地区。④西南石灰岩山区森林退化生态系统:包括广西和贵州石灰岩地区。该区域由于自然条件恶劣(如土壤瘠薄,坡度大等),森林生态系统原本相当脆弱,再加上地方经济相对落后,人们为了眼前利益大肆开发,森林生态系统退化成灌丛或草地,严重地区甚至岩石裸露形成石漠化。⑤西南亚高山森林退化生态系统:包括滇西北、川西及川西北等地。该区域地形陡峭,高山峡谷众多,森林遭到破坏后,往往被干旱河谷灌丛所取代,而且很难恢复。如在滇西北林区,除中甸、德钦保存有部分原始林外,大部分地区已被灌丛、草坡和少数次生林代替。川西亚高山林区更为严重,50年代初,其森林覆盖率达30%以上,到90年代初期则下降到20%以下[11]。

⑥热带森林退化生态系统:包括西双版纳及海南的一部分。其主要的表现是原始热带雨林遭到破坏后,被热带疏林和热带灌丛所取代,此外,还有一部分被人工林代替。

2 土地沙漠化

2.1 土地沙漠化的形成

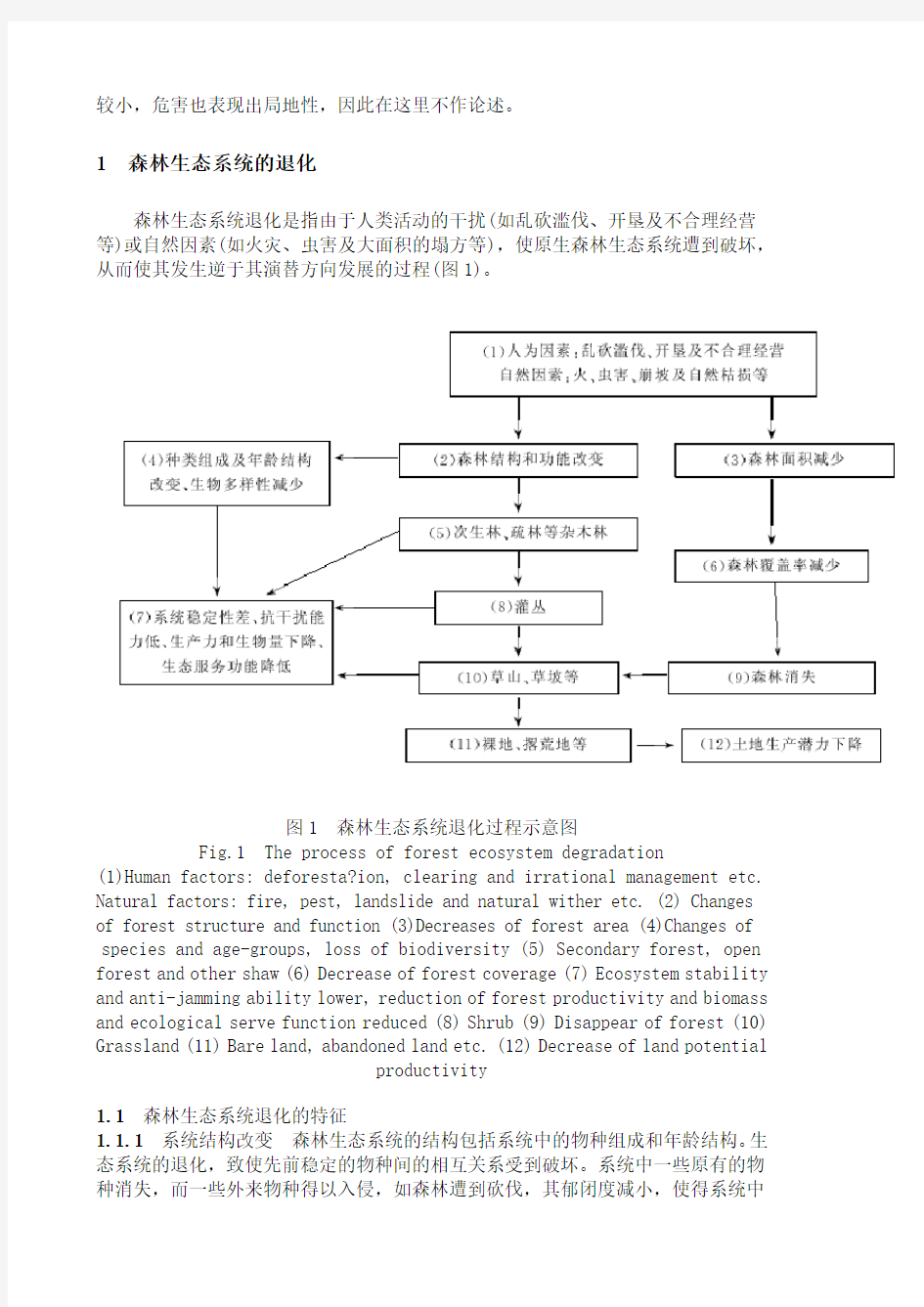

土地沙漠化是指在干旱多风的沙质地表条件下,由于人为强度活动,造成地表出现以风沙活动为主要标志的土地退化。沙漠化是土地荒漠化的一种,称为土地沙质荒漠化。因此,土地沙漠化的形成主要是发生在脆弱生态环境下(如戈壁、荒漠、草原等干旱及半干旱地区),由于人为过度活动(如滥垦、樵采及过度放牧)或自然灾害(如干旱、鼠害及虫害等)所造成的原生植被的破坏、衰退甚至丧失,从而引起沙质地表、沙丘等的活化,导致生物多样性减少、生物生产力下降、土地生产潜力衰退以及土地资源丧失的过程(图2)。人类活动是沙漠化发生的主要外因,人口的增长增加了对生产的要求,加大了对现有生产性土地的压力,促使生产边界线推进到濒临潜在沙漠化危险的土地,农业向“边缘”地区扩展,其结果使潜在沙漠化土地演变为正在发展中的沙漠化土地。

图2 土地沙漠化过程示意图

Fig.2 The process of land desertification

(1)Human factors:estrepement, fell and over-grazing etc. Natural factors: drought, rat pest and insect pest etc. (2) Destory of open forest and brush, degradation of grassland (3) Vegetation degradation (4) Decrease of biological productivity and biomass (5) Change of ecosystem structure and function (6) Low of vegetation coverage (7) Rate of energy utilization decreased (8) Loss of biodiversity,system stability and ability of self-regulation lower (9) Bare land (10) Decrease of soil fertility (11) Ability of anti-jamming lower (12) Erosion of wind and sand (13) Low of land potential productivity (14) Loss of soil (15) Formation of desertified land

2.2 我国土地沙漠化现状

我国是世界上受沙漠化危害最为严重的国家之一,这与我国的气候特点和人类活动密切相关。受气候的影响,我国干旱、半干旱地区——即可能发生沙漠化的地区的总面积是256.6×104km2,占国土总面积的26.7%。目前,我国沙漠化土地的总面积为160.7×104km2,约占国土陆地面积的16.7%,其中干旱及半干旱地区有沙漠化土地136.8×104km2,占这一地区面积的53.3%;其余的则零星分布在亚湿润干旱区[12]。由此可见,我国沙漠化程度非常严重。此外,沙漠化的发展速度还在进一步加快,有关研究表明:在50~70年代我国沙漠化土地平均每年扩大1560km2[13],进入80年代,平均每年增加2100km2[14],目前,沙漠化土地则以每年2460km2的速度在发展[12]。董玉祥[15]对我国北方受沙化灾害影响的212个县(旗、市)进行了危险度评价,其结果表明:有43个县(旗、市)受重度灾害影响,123个县(旗、市)受中度灾害影响。可见沙漠化的危害相当广泛。目前,由于沙漠化所造成的我国干旱、

半干旱区的草地和耕地退化现象十分严重,其退化面积分别是8418.8×104hm2和283.8×104hm2,分别占这一地区草地和耕地面积的59.5%和46.9%,其中宁夏、陕西和山西的草地几乎全部退化(90%~97%)[12]。因此,由于沙漠化的加重,不仅使我国的经济蒙受巨大损失,而且也使得我国人多地少、沙进人退的局面一时无法得到根本的改观。

2.3 我国沙漠化土地的分布

我国沙漠化土地主要分布在自然条件相对较差的北方11省区的426个县,由东向西绵延数千公里。其北界大体自大兴安岭西麓、锡林郭勒高原北部向南穿过阴山山脉和黄土高原北部,向西至兰州南部沿祁连山向西,然后向南绕过柴达木盆地东部,向西抵达青藏高原西部。该区域由于自然条件非常恶劣,分布着全球第二大生态脆弱带。此外,由于自然条件的相对较差以及人类活动的影响,在其它地区也分布着一些零星的岛屿状区域,其中包括西辽河流域、黄河三角洲及其北部、太行山以东,北至大兴,南至河北的山前地区、宣化、怀来和大同盆地、忻定盆地、太原盆地等,另外在天山山区、横断山区、藏南谷地和海南岛西部也有零星分布[12]。

3 水土流失

3.1 水土流失的形成

森林和草地的破坏以及人类不合理的垦荒(尤其是坡耕地的开垦)是导致土壤流失的直接结果(图3)。彭少麟[10]在南亚热带的研究表明:裸地的土壤侵蚀量为

52.3t/hm2.a,桉树林为10.79t/hm2.a,混交林为0.18t/hm2.a;而结构完整的原始森林其土壤侵蚀量仅为0.05t/hm2.a。由此可见,森林尤其是原始森林对水土保持起着重要的作用。水土流失不仅使表层土壤丧失,土壤养分大量流失,从而造成土壤贫瘠化、石化和沙化等土地退化现象,同时,水土流失又引起江河湖泊等水域的淤塞,造成河床的抬升和湖泊面积的萎缩,使其行洪泄洪能力差,从而引发洪水的泛滥。因此,水土流失不仅是土地生产力低的直接原因,而且也是洪灾和旱灾等灾害的间接原因,其造成的损失是非常严重的。水土流失的形成以自然要素(如地貌、地形、降雨量以及植被等)为内因,以人类活动为外因。造成我国大面积水土流失的主要原因有以下几个:第一,我国地形复杂,山地、高原和丘陵分别占国土面积的33%、26%和10%,易于发生水土流失;第二,我国大部分地区的降雨量都相对集中,造成雨水冲刷强度增大;第三,由于人为的破坏,我国森林不仅覆盖率低,而且分布不均匀,森林结构简单,功能差,对水土保持起不到应有的作用;第四,我国人口多,尤其是农业人口占80%,而土地又相对贫乏,人们为了生产的需要,大肆进行开垦,尤其对坡耕地的严重垦荒,使得原本就易于流失的土壤的流失程度进一步加剧恶化。

图3 水土流失过程示意图

Fig.3 The process of soil erosion

(1) Forest ecosystem (2) Open forest and brush (3) Change of ecosystem

structure, minimizing vegetation′s crown dens ity (4) Change of soil structure, decrease of understory and soil organic carbon (5) Grassland (6) Decrease of crown interception and ability of regulating and storing water (7) Decrease of saturated soil water content (8) bare land and abandoned land (9) Magnitude of surface runoff (10) Decrease of soil infiltration capacity (11) Loss of top soil (12) Loss of soil nutrient and land become barren (13) Decrease of land productivity (14) Riverbed rising and lake shrinking (15) Capacity of flood discharge decreased (16) Flood occurred

3.2 我国水土流失的现状

我国是世界上水土流失最为严重的国家之一,几乎所有的大流域都存在严重的水土流失现象。最新资料表明:我国目前的水土流失面积达367×104km2,占我国总面积的38.2%,而且每年还在以10000km2的速度递增。水土流失使我国每年流失土壤50亿t,并带走大量的氮、磷、钾营养元素,从而导致土地的贫瘠化现象十分严重,再加上我国人口多,耕地少,土地后备资源相对匮乏,每年的净增人口数大,而耕地却以每年数以百万亩的速度锐减,人地矛盾越来越突出。水土流失则加速本来就十分珍贵的土地资源的丧失,建国以来,我国由于水土流失而毁掉的耕地达270×104hm2,平均每年损失约6×104hm2土地,这还不包括远高于这个数的土地瘠薄,生产力越来越小的贫瘠化土地。此外,由于泥沙的淤积,致使河床升高、湖泊萎缩,据统计,建国以来全国湖泊面积缩小了186×104hm2,占现有湖泊面积的40%,使得江河、湖泊的行洪泄洪能力降低,灾害频繁发生。总体来说,我国水土流失状况有

以下几个特点:①流失面积大,波及范围广;②发展速度快,如长江流域的水土流失面积由50年代的36×104km2增加到80年代的56×104km2[16]。③侵蚀模数高,泥沙流失量大,如黄河流域年入海输沙量高达20亿t[17],长江流域亦达5.6亿t[16]。

④危害严重。

3.3 我国水土流失的分布

如前所述,我国水土流失的分布不仅取决与我国的地形,而且与人类的活动密切相关。一般来说,在地形陡峭、降雨量大而且集中的地方,易于发生水土流失;其次,水土流失与森林的覆盖紧密相连,森林覆盖率越低的地方水土流失就越严重(指湿润地区);此外,水土流失都是以流域为依存。依据我国现有的水土流失状况,大体可分为以下几个区:①剧烈流失区,主要分布在黄土高原。由于该区沟壑纵横,坡度陡峭,植被稀疏,降雨集中,造成该区流失面积大,目前其流失面积已达

43×104km2,占其总面积(54×104km2)的79.6%,侵蚀模数高达10000~12000t/km2,年泥沙流失为16亿t[17];②强烈流失区,长江中上游地区、赣江流域上游地区等;

③中度流失区,南方山地丘陵地区以及鲁中南山地等区域;④轻度流失区,我国东部湿润区的其它区域几乎都有轻度的水土流失发生。总之,我国的水土流失遍布我国各省区,几乎所有的流域都有不同程度的水土流失发生,尤其是东部湿润山地丘陵区。

以上对我国目前几个主要的生态环境退化问题的特点、现状和分布进行了详细的论述。从中可以看出,这些问题都是相互关联,相互影响的。而其最基本也最为关键的是森林、草地等自然生态系统的退化。因此,要改善我国的生态环境,在保护我国现有天然林的同时,恢复和重建我国退化生态系统是势在必行的。

基金项目:中国科学院“九五”资源与环境研究重大项目(KZ951-B1-208)

作者单位:刘国华(中国科学院生态环境研究中心,北京100085)

傅伯杰(中国科学院生态环境研究中心,北京100085)

陈利顶(中国科学院生态环境研究中心,北京100085)

郭旭东(中国科学院生态环境研究中心,北京100085)

参考文献

[1]Barrow C J. Land degradation. Development and breakdown of terrestrial environments. Cambridge University Press. New York. 1994.

[2]Bojo J P. Economics and land degradation. Ambio. 1991, 20:75~79. [3]Stahl M. Environmental degradation and political constraints in Ethiopia. Disaster J. Disaster Stud. Mgmt. 1990, 14:140~150.

[4]Stahl M. Land degradation in East Africa. Ambio. 1993, 22(8):505~508.

[5]Aronson J. Restoration and rehabilitation of degraded ecosystems in arid and semi-arid lands. I. A view from the south. Restoration Ecology.1993, 1(1):8~17.

[6]Lieth H and Lohmann M. Restoration of Tropical Forest Ecosystems. Kluwer Acadmic Pulishers. 1991.

[7]Ewel J J. Restoration is the Ultimate test of ecological theory. In: Jordan Ⅲ. W. R., Gilpin, M. E. and Aber J. D. Eds. Restoration Ecology. Cambridge University Press. Cambridge. 1987. 31~33.

[8]Parham W, eds. Improving degraded lands: promising experience from

south China. Bbishop. Musuem Press. Honolulu. 1993.

[9]国家环境保护局《中国生物多样性国情研究报告》编写组.中国生物多样性国情研究报告.北京:中国环境科学出版社,1998.

[10]彭少麟.中国南亚热带退化生态系统的恢复和重建.见:陈灵芝,陈伟烈等主编.中国退化生态系统研究.北京:中国科学技术出版社,1995.94~113.

[11]刘照光.中国西部亚高山森林生态系统退化趋势和防治对策.见:陈灵芝,陈伟烈等主编.中国退化生态系统研究.北京:中国科学技术出版社,1995.65~185. [12]CCICCD. China Country Paper to Combat Desertification. Beijing: China Forestry Publishing House, (ISBN 7-5038-1839-5/S.1059).1997.

[13]朱震达.中国北方沙漠化现状及发展趋势.中国沙漠,1985,5(3):3~11. [14]朱震达,陈广庭,等著.中国土地沙质荒漠化.北京:科学出版社,1994. [15]董玉祥.中国北方沙漠化灾害危险度分区评价.地理学报,1997,52(2):146~153.

[16]彭镇华,江泽慧.从长江中下游“兴林灭螺”和“低丘、滩地”开发两项目谈整治与开发相结合.见:王志宝主编.森林与环境——中国高级专家研讨会文集.北京:中国林业出版社,1993.28~32.

[17]过孝民,张慧勤主编.公元二○○○年中国环境预测与对策研究.北京:清华大学出版社,1990.

中国自然地理 一、中国自然环境的基本特征。 1.季风影响显著,范围广阔。 2.地形复杂,高原山地和丘陵占很大比重。 3.独特的自然发展历史。 4.人类活动使自然界发生深刻的变化。 二、中国地貌的基本特征。 1.地势西高东低,呈阶梯状分布。中国地势西高东低,自西向东逐级下降,形成一个逐层降低的阶梯状斜面,这是中国地貌中轮廓的显著特征。 2.山脉众多,起伏显著。 3.地貌类型复杂多样。 (一)、四大高原。 ①青藏高原:青藏高原位于喜马拉雅山与昆仑山、阿尔金山、祁连山之间以及岷山- 邛崃山-锦屏山以西的大网格之中,是中国面积最大海拔最高的高原。 ②内蒙古高原:内蒙古高原分布在第二级阶梯地形面上。内蒙古高原,偏处北部内陆,气候干燥少雨,流水作用弱,地表坦荡开阔,地形起伏和缓,是中国高原形态表现明显,高原面保存比较完整的高原。 ③黄土高原:内蒙古高原向南与秦岭山脉之间为黄土高原,分布在第二级阶梯地形面上。在第四纪冰期干寒气候条件下,黄土沉积旺盛,新城区是文明的黄土高原,学生见冰期气候转向,温湿,质地疏松的黄土金流水,强烈侵蚀是高原大部分地区沟壑纵横、梁峁遍布。 ④云贵高原:云贵高原分布在第二阶梯地形面上,石灰岩分布广泛,气候暖湿,

除滇中、滇东和黔西北尚保存着起伏较为和缓的高原面以外,大部分地区被长江、珠江及元江等河流分割成崎岖不平的地表,石灰岩分布地区,喀斯特地貌发育完好。 (二)、四大盆地。 ①柴达木盆地:柴达木盆地,海拔为2600到3100米,盆地四周被昆仑山、阿尔金山、祁连山所环抱,构造上属东昆仑褶皱系中的柴达木拗陷,面积约25.5×10的四次方,平方千米。为中国第三大盆地,盆地气候干燥,分布着许多盐湖和盐沼,盐矿资源品种繁多,储量丰富;有色金属、黑色金属、稀有金属资源和油气资源等也都非常丰富。盆地日照长,光能资源丰富,作物单产高;河流沿岸,牧草肥美,畜牧业也占有重要地位,有聚宝盆之称。 ②塔里木盆地:塔里木盆地,面积为53×10的4次方,平方千米,是中国最大的盆地,由于身处内陆腹地,又加高山环抱,地形封闭,气候极端干旱,其植被稀疏,干燥剥蚀和风蚀风积作用显著,分布着中国最面积最大的沙漠---塔克拉玛干沙漠。从盆地边缘到盆地内部地表组成物质和地貌形态呈环带状排列。环盆的边缘,受两侧高山冰雪融水滋润,分布着农业发达、人口集中的沃野绿洲,其自古以来就是联系丝绸之路的重要通衢。 ③准噶尔盆地:准噶尔盆地位于天山与阿尔泰山之间,面积约38×10的四次方平方千米,是中国面积第二大盆地,盆地中分布着中国面积第二大沙漠---古尔班通古特沙漠。因盆地西部山地不高,又有很多缺口,属半封闭型盆地,降水稍多,植被较密,主要为固定、半固定沙丘,草场广阔,畜牧业发达。盆地南缘受天山冰雪融水浇灌,绿洲农业发达,城镇集中。 ④四川盆地:四川盆地位于青藏高原以东、巫山以西,南北介于大娄山与大巴山

第二章自然结构 第一节中国地貌 一、地貌的基本特征 地貌的基本特征:1.西高东低,呈阶梯状分布(1、2、3阶梯特征)2.地势较高,起伏显著3.地貌类型复杂多样,以山地、高原为主(可从以下几方面分析:按基本地貌形态分析、按外营力来分析、按岩性来分析、按地质构造来分析。下面就从基本地貌形态分析我国地貌的复杂性,我国五种基本地貌类型齐全。)(中国主要山脉分布、四大高原、四大盆地、三大平原、三大丘陵、我国除以上五种基本地貌类型外,由于外营力及地表组成物质不同等,还形成冰川、冰缘、风沙、黄土、喀斯特、火山、海岸等多种特殊地貌。) 地表结构特征山地纵横,排列组合有规律;四大高原独具特色,集中于中西部;四大盆地长轴近东西向,分布于西中部;三大平原斜向排列于东部;众多丘陵散落于东部。 地势特征的地理意义:1. 西高东低的地势,对河流影响显著:一是成为大河的源地;二是控制着大河的流向;东西流向便于东西航运。2. 地势阶梯的变化,使得中国水力资源丰富,便于水能梯级开发;同时,边坡山地也成为交通开发的地势障碍。 二、地貌的形成因素 1.地质构造因素(内营力) 我国地貌的宏观分布与排列方向均与地质构造运动密不可分。 燕山运动 中生代燕山运动使中国大地构造轮廓基本定形,对完成巨地貌格局方面也具有决定性的意义。经燕山运动,除喜马拉雅个别地区外,海水撤出中国大陆,分散的陆块互相联结起来。我国山文的几个主要方向,都是在燕山运动形成的。 喜马拉雅运动 新生代喜马拉雅运动则是形成中国现代地貌形态格局的决定性因素 早喜马拉雅运动:(始于晚始新世) 印度板块向北俯冲,与亚洲大陆沿雅鲁藏布江,缝合线强烈碰撞,喜马拉雅地槽封闭褶皱成山,印度大陆与亚洲大陆合并相连。 晚喜马拉雅运动:(上新世以来) 在亚欧、太平洋、印度板块的相互作用下,

[中国地理专题复习] 第二讲中国自然地理状况 一、知识要点归纳第一级阶梯:青藏高原,海拔4000米 (一)地形概况:以上 第二级阶梯:青藏高原边缘以东和以北的1.地势西高东低呈阶梯状分布高原和巨大的盆地,海拔为 1000米~2000米 第三级阶梯:东部的丘陵和平原,海拔 在500米以下 1.地形多种多样山区面积广大:山区面积占2/3 天山-阴山 东西走向昆仑山-秦岭 南岭大兴安岭-太行山-巫山-雪峰山 3.主要山脉 东北-西南走向长白山-武夷山 台湾山脉 弧形山脉:喜马拉雅山 青藏高原:最高的高原 内蒙古高原:我国第二大高原 四大高原黄土高原:世界黄土分布最广的高原 云贵高原:地面崎岖 4.四大高原和四大盆地塔里木盆地:我国面积最大的盆地 四大盆地准噶尔盆地 柴达木盆地:海拔最高的盆地 四川盆地松嫩平原 东北平原辽河平原 三江平原 5.三大平原和主要丘陵三大平原华北平原(黄淮海平原) 长江中下游平原 主要丘陵:辽东丘陵、山东丘陵、东南丘陵 南北气温大约相差50℃ (二)气候概况冬季南北温差很大一月份0℃等温线大致在秦 岭-淮河一线 原因:纬度位置及冬季风 1.气温分布和温度带的影响 七月平均气温多在20℃以上 夏季南北普遍高温 原因:夏季太阳直射北半球 温度带:五个温度带和高原气候区

降水特点降水量从东南向西北递减 降水集中夏秋季节 降水年际变化:北方较大,南方较小 2.降水和干湿地区 800毫米等降水量线大致通过秦岭-淮河一线 季风区与非季风区(以大兴安岭-阴山-贺兰山- 巴颜喀拉山-冈底斯山为界) 四类干湿地区湿润地区(P>800mm) 半湿润地区(P>400mm) 半干旱地区P<400mm 干旱地区P<200mm 大陆性季风气候显著:大多数地方冬季寒冷干燥,夏季 3.气候特征暖热多雨 雨热同期 气候复杂多样 4.寒潮、台风和水旱灾害频繁 (三)河流和湖泊 注入太平洋:黑龙江、辽河、海河、 淮河、长江、珠江 外流河和外流区注入印度洋:怒江、雅鲁藏布江 注入北冰洋:额尔齐斯河 1.河流概况外流河的水文特征:水位、流量变化深受季风 气候的影响,各大河的水文特征有很大的差别内流河和内流区:塔里木河为最大,内流区占1/3 内流河的水文特征:多为季节性河流,水位季节变化大 京杭运河:世界上开凿最早、最长的人工运河 内流湖和外流湖 分类咸水湖和淡水湖 2.湖泊概况青藏高原湖区:青海湖是最大的湖泊 两大湖泊分布区鄱阳湖、洞庭湖、 东部平原湖区太湖、洪泽湖 巢湖 3.主要河流流程最长(6300千米),流经11个省市 中国第一大河流域面积最广(180万平方千米) 流量最大(占全国河流年径流量的三分之一)长江水能资源蕴藏量占全国的1/3,可利用的占1/2 蕴藏巨大的水能 长江流域的主要水电站(见附图) 干支流通航里程达7万多千米,占全国内河通航总黄金水道里程的2/3

中国主要土壤类型 土壤名称分布地区形成条件一般特征 砖红壤海南岛、雷州半岛、 西双版纳和台湾岛 南部,大致位于北纬 22°以南地区。 热带季风气候。年平 均气温为23~26℃, 年平均降水量为 1600~2000毫米。植 被为热带季雨林。 风化淋溶作用强烈, 易溶性无机养分大量 流失,铁、铝残留在 土中,颜色发红。土 层深厚,质地粘重, 肥力差,呈酸性至强 酸性。 赤红壤滇南的大部,广西、 广东的南部,福建的 东南部,以及台湾省 的中南部,大致在北 纬22°至25°之间。 为砖红壤与红壤之 间的过渡类型。 南亚热带季风气候 区。气温较砖红壤地 区略低,年平均气温 为21~22℃,年降水 量在1200~2000毫 米之间,植被为常绿 阔叶林。 风化淋溶作用略弱于 砖红壤,颜色红。土 层较厚,质地较粘重, 肥力较差,呈酸性。 红壤和黄 壤长江以南的大部分 地区以及四川盆地 周围的山地。 中亚热带季风气候 区。气候温暖,雨量 充沛,年平均气温 16~26℃,年降水量 1500毫米左右。植被 为亚热带常绿阔叶 林。黄壤形成的热量 条件比红壤略差,而 水湿条件较好。 有机质来源丰富,但 分解快,流失多,故 土壤中腐殖质少,土 性较粘,因淋溶作用 较强,故钾、钠、钙、 镁积存少,而含铁铝 多,土呈均匀的红色。 因黄壤中的氧化铁水 化,土层呈黄色。 黄棕壤北起秦岭、淮河,南 到大巴山和长江,西 自青藏高原东南边 缘,东至长江下游地 带。是黄红壤与棕壤 之间过渡型土类。 亚热带季风区北缘。 夏季高温,冬季较 冷,年平均气温为 15~18℃,年降水量 为750~1000毫米。 植被是落叶阔叶林, 但杂生有常绿阔叶 树种。 既具有黄壤与红壤富 铝化作用的特点,又 具有棕壤粘化作用的 特点。呈弱酸性反应, 自然肥力比较高, 棕壤山东半岛和辽东半 岛。 暖温带半湿润气候。 夏季暖热多雨,冬季 寒冷干旱,年平均气 土壤中的粘化作用强 烈,还产生较明显的 淋溶作用,使钾、钠、

浙江林学院学报 2005,22(4):464~468 Journal of Zhe jiang Forestry C ollege 文章编号:1000-5692(2005)04-464-05 退化生态系统恢复与重建的研究进展 白降丽1,彭道黎1,庾晓红2 (1.北京林业大学省部共建森林培育与保护教育部重点实验室,北京100083;2.四川农业大学林学园艺学院,四川雅安625014) 摘要:如何保护好现有的健康生态系统,并恢复和重建退化的生态系统,已成为生态系统研 究的热点问题之一。在介绍退化生态系统及其恢复与重建等概念的基础上,讨论了退化生态 系统恢复与重建的目标、基本原则、方法以及程序,并进一步阐述了退化森林生态系统、退 化草地生态系统、退化湿地生态系统、废矿地、退化海岛生态系统、退化水生生态系统等恢 复与重建的研究进展。指出了退化生态系统恢复与重建的研究趋势,主要包括生态系统退化 的预测预报机制的研究,退化生态系统恢复过程和机理的研究,退化生态系统恢复与重建的 关键技术体系研究,退化生态系统恢复与重建的评价标准、评价方法、评价技术和评价指标 体系研究以及退化生态系统恢复与区域经济可持续发展关系研究。参47 关键词:恢复生态学;退化生态系统;恢复与重建;研究进展 中图分类号:S718.5 文献标识码:A 人类在改造利用自然的过程中,伴随着对自然环境产生的负面影响。长期的工业污染,大规模的森林砍伐以及将大范围的自然生境逐渐转变成农业和工业景观,形成了以生物多样性低、功能下降为特征的各式各样的退化生态系统(degraded ec osystem)。这些变化都严重威胁到人类社会的可持续发展。因此,如何保护现有的自然生态系统,综合整治与恢复已退化的生态系统,以及重建可持续的人工生态系统,已成为摆在人类面前亟待解决的重要课题。 1 几个相关概念 1.1 退化生态系统 陈灵芝等[1]认为退化生态系统是指生态系统在自然或人为干扰下形成的偏离自然状态的系统。章家恩等[2]认为退化生态系统是一类病态的生态系统,是指生态系统在一定的时空背景下,在自然因素和人为因素,或者在二者的共同干扰下,生态要素和生态系统整体发生的不利于生物和人类生存的量变和质变,其结构和功能发生与其原有的平衡状态或进化方向相反的位移(displacement),具体表现为生态系统的基本结构和固有功能的破坏或丧失,生物多样性下降,稳定性和抗逆能力减弱,系统生产力下降。这类系统也被称之为“受害或受损生态系统(damaged ecosystem)”。 不同的学者对退化生态系统类型的划分是不同的。余作岳等[3]将退化生态系统分为裸地、森林采伐迹地、弃耕地、沙漠化地、采矿废弃地和垃圾堆放场等类型。章家恩等[2]认为退化生态系统应分为 收稿日期:2004-09-09;修回日期:2005-03-28 基金项目:“十五”国家科技攻关项目(2001BA510B) 作者简介:白降丽,博士研究生,从事森林生态学研究。E-mail:bjl wtx@s https://www.doczj.com/doc/f82630635.html,

中国自然地理 第一章:地理位置与疆域 1、我国的地理位置及其环境意义 (1)纬度位置:4°N^53°31/N之间,南北相距5500km。最北在黑龙江省漠河附近的黑龙江江心,最南在南沙群岛的曾母暗沙。 地理意义: A、南北之间相距很远,造成太阳入射角大小不同T气温带分异。我国陆地约有98%位于200N?500N之间,亚热 带和温带所占据的面积最广。 B、同时造成昼夜差别很大,在海南岛一年内差值为2h,而漠河为10h。 (2)经度位置:73°40/E-135°5/EZ间,东西相距5200km。最西在帕米尔高原,最东在乌苏里江汇入黑龙江的耶字碑东南。地理意义:东西跨度62。,造成时差达到4h以上。 (3)海陆位置:最大的大陆亚欧大陆的东南部,东临最大的大洋太平洋。 地理意义: A、海陆对比强烈,加上青藏高原的影响,季风气候显著T干湿带分异。 B、西风带微弱,大陆性气候显著T夏季比世界同纬度地区气温高,冬季比同纬度气温低。 2、中国自然环境的基本特征 (久)季风影响显著,范围广泛。 干湿带的分异,东西环境差异。?东部季风区自然地带的南北递交。?广大的亚热带地区,不像同纬度地区是荒 漠和草原,而是雨热同期的季风地区,重要农业发达区。 (2)地形复杂,高原、山地和丘陵占有很大比重。 ?青藏高原、高大山系T内蒙古高原、黄土高原、云贵高原和山地T东部平原也散布中低山和丘陵。在自然地域分异屮,水平地带性和垂直地带性犬牙交错。造成我国自然环境的复杂性、多样性和独特性。 (3)独特的自然发展历史、土壤、生物资源丰富。自然发展历史:没有受到第四纪冰川广泛作用,成为许多生物的避难所。独特复杂 的气候和地貌特点:提供了多样化的生境。 (4)人类活动使得自然界发生了深刻变化。在取得经济建设的同时,破坏了自然环境,造成各类自然灾害频发。如华北平原的旱 涝灾害、土壤盐碱化、黄土高原水土流失、生物多样性的降低、水质恶化。 第二章:地貌 1、我国地貌的基本特征 (1)地势西高东低,呈阶梯状分布 一级阶梯内部特征:分布着一系列近东西走向或北西一一南东走向的山脉,海拔在5000?6000米以上,如可可西里、巴颜喀拉山、唐古拉山、冈底斯山、念青唐古拉山等。山脉之间分布着高原和盆地。高原边缘地带为长江、黄河的发源地。二级阶梯内部特征:主要有广阔的高原和盆地组成,其间也分布着一系列高大山地。三级阶梯内部特征:主要以平原、丘陵和低山地貌为主。 三级阶梯分界线: 一级、二级阶梯的分界线:北侧有昆仑山、阿尔金山和祁连山,东边有岷山、邛睞山和横断山等。二级、三级阶梯的分界线:东以大兴安岭、太行山、巫山和雪峰山 阶梯分界线地理意义:起伏显著的地表在各地形成不同类型的山地垂直景观,是我国的自然地理环境更加复杂。我国地势呈阶梯状分布的地理意义: A、我国著名的大江大河东西流向,便于航运。力卩强了沿海与内陆间的联系 B、气候的区域差异,加强了季风的大陆性。 C、丰富水能资源,适于大型水利枢纽工程的梯级开发。但边坡也成为交通开发的地势障碍。 (2)山脉众多,起伏显著我国是一个多山国家,山地占全国总面积1/3。广义的山地约占全国陆地总面积的65%o 山脉不仅构成了我

退化生态系统的恢复与管理 ——兼论自然力在北京西部生态恢复中的作用 *蒋高明陈圣宾李永庚刘美珍于顺利 (中国科学院植物研究所, 北京香山南辛村20号, 100093) 摘要:目前,中国各种生态系统的退化现象非常严重,已经很难满足人类的生存需要。这种情况在很大程度上是由于人口的快速增加造成的,因为人口的增加必然导致对自然资源的过度开发,进而引起生态系统的严重退化。要解决这个问题,最好的办法就是帮助当地居民摆脱贫困。因此,资金应该用在人的身上,而不仅仅是栽树种草。因为栽树种草要花费大量的资金,但在稳定土壤方面的收效却很小。如果人口和动物的压力减轻了,自然恢复的力量就会加强,已经退化的土地会逐步恢复,从而建立真正的保护区。我们应该鼓励新型土地使用模式,比如生态旅游等,因为这种使用方式会将对自然生态系统的破坏减少到最低。为此,我们提出了用一小块土地支持一大片退化土地的恢复,并用自然的方法修复已经退化的生态系统。中国古代哲学认为人与自然应该是和谐相处而不是对立的,这种理念对于目前中国的生态系统修复仍然有指导意义。然而,如果我们要使所谓的生态工程达到预期目的的话,首先就要通过建立既符合生态标准又有经济效益的生态城镇来实现对人口的管理。 京西的生态修复已经成为北京市政府的一项重要任务。根据新的城市建设规划,门头沟区和其他几个区已经被列为京西生态涵养发展区,将成为北京的生态屏障。北京市政府最近决定为实现这个目标投入大量资金。本篇论文讨论了如何在京西地区,特别是门头沟区,对已经退化的生态系统进行修复。 关键词:生态系统退化,修复,自然过程,生态城镇,京西地区 生态系统退化是由于人为或者自然因素,而造成的生态系统生物生产力的下降、结构的简单化以及功能的丧失。由于人口和技术能力增加而导致生态系统退化的现象在全世界范围内有增无减,尤其在经济发展中国家更为严重。退化生态系统包括热带雨林、萨王那群落、亚热带森林、温带森林、温带草原、水生生态系统,以至于高寒荒漠。在我国的大部分经济欠发达地区,尤其是西部地区,普遍存在着低效益、高破坏性的社区发展模式如陡坡开垦、过度放牧、围湖围海造田、竭泽而渔等,加重了生态系统的退化。生态系统退化不仅带来了本身的生态问题,还诱发了其它严重的环境问题,如大河断流、洪水泛滥、荒漠化扩大、沙尘暴频次加大、水土流失、病虫害爆发、山体滑坡、泥石流、干旱化加重等等。为此,国家被迫在很多地区实施天然林保护工程、退耕还林还草工程、自然保护区工程等。为了使工程 *蒋高明,男,中国科学院植物研究所首席研究员,长期从事恢复生态学、城市生态学与生理生态学研究。EMAIL: jgm@https://www.doczj.com/doc/f82630635.html,。

分布规律 中国的土壤类型繁多,但它的分布并非杂乱无章,而是随着自然条件的变化作相应的变化,各占有一定的空间。土壤类型在空间的组合情况,作有规律的变化,这便是土壤分布规律。它具多种表现形式,一般归纳为水平地带性、垂直地带性和地域性等分布规律。 1.土壤的水平地带性分布 中国土壤的水平地带性分布,在东部湿润、半湿润区域,表现为自南向北随气温带而变化的规律,热带为砖红壤,南亚热带为赤红壤,中亚热带为红壤和黄壤,北亚热带为黄棕壤,暖温带为棕壤和褐土,温带为暗棕壤,寒温带为漂灰土,其分布与纬度基本一致,故又称纬度水平地带性。在北部干旱、半干旱区域,表现为随干燥度而变化的规律,东北的东部干燥度小于1,新疆的干燥度大于4,自东而西依次为暗棕壤、黑土、灰色森林土(灰黑土)、黑钙土、栗钙土、棕钙土、灰漠土、灰棕漠土,其分布与经度基本一致,故。这种变化主要与距离海洋的远近有关。距离海洋愈远,受潮湿季风的影响愈小,气候愈干旱;距离海洋愈近,受潮湿季风的影响愈大,气候愈湿润。由于气候条件不同,生物因素的特点也不同,对土壤的形成和分布,必然带来重大的影响。 2.土壤的垂直地带性分布 中国的土壤由南到北、由东向西虽然具有水平地带性分布规律,但北方的土壤类型在南方山地却往往也会出现。这是什么原因呢?大家知道,随着海拔增高,山地气温就会不断降低,一般每升高100 米,气温要降低0.6℃;自然植被随之变化,因而土壤化。土壤随海拔高度增加而变化的规律,叫土壤的垂直地带性分布规律。土壤由低到高的垂直分布规律,与由南到北的纬度水平地带分布规律是近似的。 土壤的垂直分布是在不同的水平地带开始的,所以,各个水平地带各有不同的土壤垂直带谱。这种垂直带谱,在低纬度的热带,较高纬度的寒带更为复杂,而且同类土壤的分布,自热带至寒带逐渐降低。 山体的高度和相对高差,对土壤垂直带谱有影响。山体愈高,相对高差愈大,土壤垂直带谱愈完整。例如,喜马拉雅山具有最完整的土壤垂直带谱,由山麓的红黄壤起,经过黄棕壤、山地酸性棕壤、山地漂灰土、亚高山草甸土、高山草甸土、高山寒漠土,直至雪线,为世界所罕见。 3.土壤的地域分布 前面讲的土壤水平地带性分布和垂直地带性分布,都是明显地为生物气候条件所制约。而在同一生物气候带内,由于地形、水文、成土母质条件不同以及人为耕作的突出影响,除了地带性土类外,往往还有非地带性土类分布,而且有规律地成为组合,这便是土壤的地域分布。例如: (1)在红壤地带除了有红壤外,由于人为耕作的影响,往往还有水稻土分布。以江西省新建县的低山丘陵地区为例,红壤只分布在地势高的部位,由于遭受侵蚀,出现了红壤性土(粗骨红壤);由于人为耕作,出现了耕种红壤(或红壤性水稻土)。而地势较低的地方和有些坡地的梯田,大都为水稻土。由于成土母质、地形部位和排灌条件的不同,水稻土中又有二泥田、沉板田、黄泥田、泛田和冷浸田之分。二泥田分布于河谷平原,田块较大,成片分布;沉板田分布于较陡的坡地,田块窄长,为梯田;冷浸田分布于狭谷,田块不大,排水不利,分布零星。

环境保护与可持续发展 第二章生态系统退化 生态系统:一定空间内生物成分(生物群体)和非生物成分(物理环境), 通过能量流动和物质循环的相互作用和相互依存,所形成的一个功能单位。具有保持系统各组分成分稳定,能量和物质的输入与输出在较长时间内趋于相等,结构和功能处于相对稳定,在受到外来干扰时能自我调节并恢复到稳定状态的能力。 生态平衡是相对的动态平衡。当生态系统与外界发生直接或间接的联系时,都会受到来自外界的干扰。外界干扰在系统的耐受范围内时,由于生态系统自我调节并恢复的能力,既有可能恢复到原来的状态,也有可能达到新的平衡。当外界干扰强度过大或干扰时间过长时,生态系统内部的生物种类及数量将发生明显下降,使得生态系统的演替处于退化状态,简称生态退化。 自然因素造成的生态破坏称为第一环境问题,人为因素造成的破坏称为第二环境问题。 引起生态系统改变的重要因素: (1)间接驱动力: 1、人口的急剧增长,增加资源和环境的总消耗量; 2、人均收入的增加和生活水平的总体提高,增加了对自然资源的人均索取量; 3、妇女地位的提高、民主决策的加强、多方环境协议的制定等,使社会政治驱 动力作为影响决策的力量,向着有利于生态保护的方向发展; 4、人们的价值观、信仰和准则,影响人们的消费行为和环境认知价值,间接驱 动着生态系统的变化; 5、科学的进步与技术的发展在推动经济发展的同时,对生态系统产生正反两方 面的效应。技术进步,使大部分农产品的单位产量得到提高,也使砍伐森林的能力提高,海洋捕鱼的广度与深度加大,导致森林系统与海洋系统的破坏比以往更为广泛与迅速。 (2)直接驱动力:1、栖息地的被改变;2、过度开发;3、全球气候变暖。 第一节生态系统的基本概念 系统共性:1、具有能量流动、物质循环和信息传递三大功能;2、具有自我调节的功能;3、生态系统是一种动态系统。 生态系统的非生物成分:1、太阳辐射(直射和散射);2、无机物质;3、有机物质;4、土壤。 生态系统的生物成分:1、生产者;2、消费者;3、分解者(又叫还原者)。 食物链:生物之间存在的捕食和被捕食的关系。 食物网:食物链相互交叉形成的复杂的捕食关系。某个环节(物种)缺失时,其他相应环节能起补偿作用

中国自然地理各知识点归纳〖中国的地形〗地形的总体特征。各类地形的特征和分布。地形对中国自然环境和经济发展的影响。中国地震带和火山的分布。 〖中国的气候〗冬、夏季气温分布特点及其成因。年降水量的分布特点及其成因。季风活动对降水的影响。季风区和非季风区。气候的主要特征。主要气象灾害及其对生产、生活的影响。〖中国的河流、湖泊和海洋〗外流区和内流区。主要河流及其水文特征。湖泊的分布。主要湖泊。长江概况;水系及水文特征;经济意义;开发利用和治理。黄河概况;水系及水文特征;经济意义;开发利用和治理。珠江的水系组成和水文特征。红水河水能资源的开发利用。第一节中国的地形在学习中国主要地形时,应结合中国空白政区图,先将山脉画到图上,并写上名称,然后再填写出其两侧相应的地形区名称。⒈地势:西高东低,呈三级阶梯状东海的大部分和南海的一部分。大陆架蕴藏着丰富的矿产资源(如石油、天然气)、海洋生物资源和化学资源等。⒉地势意义:――水汽输入、水运沟通、水能丰富(即“三水”)地势决定河流流向,有利于海洋上湿润气流深入内地,形成降水;使我国许多大河滚滚东流,沟通东西交通,方便沿海和内地的经济联系,同时阶梯交界处落差大、水能资源丰富,但不利航运。[补充]位于我国一级阶梯和二级阶梯交界线上的水电站主要有:黄河的龙羊峡、刘家峡、李家峡等,长江及其支流上的龚嘴、二滩等;位于我国二、三级阶梯上的水电站有:黄河的小浪底等,长江上的三峡、葛洲坝等,西江上游的天生桥、龙滩、岩滩等。⒊地形特点:――地形多种多样,山区面积广大五种基本类型都有,但以山地33%为多,高原26%,盆地19%,平原12%,丘陵10%,山区即包括山地、丘陵、崎岖高原部分占三分之二。意义:①有利影响:地形多种多样,为我国因地制宜发展多种经营提供了有利条件。如平原具有发展种植业的优势,高原具有发展畜牧业的良好条件,山区在发展林业、副业、旅游业和采矿业等方面具有优势。(我国山区面积广大,森林、矿产、水力、旅游资源丰富,所以在山区应大力发展林业,采矿业及旅游业。)②不利影响:山区多,平原少,也给大规模商品化生产、生产管理带来了困难;同时,山区由于地形崎岖,交通闭塞,经济文化常常相对落后,并造成耕地资源不足。总结:不同的地形区有不同的自然条件,利用方式也不同。如湿润半湿润的平原适宜发展

中国的地理差异 [展望06中考] 2005年中考本章考查的知识点主要有:北方地区、南方地区、西北地区、青藏地区的位置、范围,各地区域自然地理差异的原因。北方地区和南方地区自然环境对生产、生活的影响。西北地区的自然景观的主要特征,.青藏地区“高”“寒”的自然特征。 2006年中考预测:联系本地实际考查北方地区和南方地区的自然特征和人文特征的差异。结合时事热点考查北方地区、南方地区、西北地区、青藏地区的位置、范围,各地区域自然地理差异的原因。 [热点考点精讲] 1.我国四大区域的地理分界线是怎样确定的? 西北地区与北方地区界线的确定,主导因素是夏季风的影响,大致与400mm等降水量线一致——西北地区深居内陆,很难受到夏季风的影响,降水较少、干燥。东部季风区受夏季风影响较多,降水较多,属于湿润、半湿润区。北方地区,即东部季风区中秦岭—淮河一线以北的地区,南方地区,即秦岭—淮河以南地区。北方地区与南方地区分界线秦岭—淮河.大致与1月0℃等温线的分布最接近,大致与800 mm等降水量线的分布最接近,它的确定,主导因素是气温和降水——气候因素。青藏地区与其它三个地区的分界线与第一、二级阶梯的界线基本吻合,它的确定,主导因素是地形因素。 2、秦岭——淮河一线的地理意义有哪些? 秦岭-淮河是我国一条重要的地理分界线,南方地区与北方地区分界线,800mm等降水量分界线,湿润区与半湿润区分界线,1月0℃等温线通过,亚热带与暖温带分界线,黄河流域与淮河流域分界线,水稻产区与小麦产区分界线,水田与旱田分界线。 秦岭—淮河一线南北的差异 秦岭—淮河以北秦岭—淮河以南 一月均温<0℃>0℃ 温度带暖温带亚热带 年降水量<800毫米>800毫米 干湿状况半湿润地区湿润地区 气候类型温带季风亚热带季风 河流水文汛期短,有冰期流量小,季节变化大、含沙量大汛期长,不结冰流量大,季节变化小、含沙量小 河流补给雨水、积雪融水、雨水 耕地类型旱地为主水田为主 耕作制度两年三熟、一年两熟一年两到三熟 粮食作物小麦水稻 经济作物棉花棉花、蚕桑 森林植被温带落叶阔叶林亚热带常绿阔叶林 主要果木苹果、梨、板栗、核桃茶树 土壤棕壤红壤 3.北主地区和南地区的人文差异有哪些,为什么?

中国各地土壤类型 秦为胜qws196810提供 我国自然条件复杂多样,因而土壤类型也多,在空间分布上既有水平地带分布规律,又有垂直分布规律,纵横交错,独具格局。我国土壤水平地带性分布规律是由湿润海洋性与干旱内陆性两个地带谱构成。东部沿海为湿润海洋性地带谱,两部则为干旱内陆性地带谱,而在两者之间的过渡地带则有过渡性土壤地带谱。所以,土壤水平地带在我国境内发育是比较完整的,在亚欧大陆上也颇具特色。 在秦岭、淮河以南属亚热带至热带地区,由于受到湿润季风的影响,气温和雨量自北而南递增,土壤带基本上随纬度变化,自北而南是黄棕壤、红壤和黄壤、砖红壤性红壤和砖红壤。但由于区域地形的影响,故使土壤带在同一地带内也产生分异。在中亚热带,由于湘鄂山地地势较高,云雾多,雨量大,则以黄壤为主;在云贵高原,由于东面和西南受海洋性季风的影响较大,气候比较湿润,而高原的中心则具有比较干热的高原型亚热带气候特点。因此,云贵高原的土壤水平分布有别于亚热带的东部地区,在黔中高原(贵阳)一带分布黄壤,而滇中高原(昆明)一带则为红壤,往西至下关逐渐过渡至褐红壤,继续往西南,在芒市则分布砖红壤性红壤。 在秦岭、淮河以北地区,为广阔的温带。在山东半岛、辽东半岛主要为棕壤;在长白山地区由棕壤逐渐向暗棕壤过渡;在大兴安岭北部林下可见灰化土的发育。在松辽平原,在草甸草原植被下有黑土与白浆土发育。 上述我国东部土壤地带分布规律基本上与纬度带相一致,即由南而北依次为砖红壤、砖红壤性红壤、红壤、黄棕壤、棕壤、暗棕壤、灰化土。 由于我国暖温带至温带地区十分广阔,正好又位于季风交替地区,土壤的分布规律与亚欧大陆西部迥然不同。由于夏季湿润气团活跃,气温普遍升高,且湿润多雨;而冬季盛吹西北风,干燥而寒冷,气温普遍下降。水热条件由东南向西北变化。土壤类型也相应作东南至西北向更替。在暖温带的土壤演替顺序是,由东部的棕壤向西北演变为褐土、黑垆土,进入半荒漠地带则演变为灰钙土,再向西延伸至亚欧大陆的干旱中心,即演化为棕漠土。温带的土壤分布则是另一种情况,从东北北部松辽平原的黑土、白浆土起,土壤的分布基本上作东西向排列,愈向西气候逐渐干旱,则又相继出现黑钙土、暗栗钙土、栗钙土、淡栗钙土以及棕钙土、灰漠土、灰棕漠土。上述两种由湿润向干旱土壤顺序排列的情况,使在大兴安岭南端、赤峰、阴山、桌子山及贺兰山一带,土壤分布模式发生弧形偏异。在暖温带干旱中心的南疆塔里木盆地,土壤为棕漠土,而温带干旱中心的准噶尔盆地和阿拉善高原则以灰棕漠土和灰漠土为主。

【摘要】我国是全球陆地生态最多的国家,基本囊括了全部的陆地生态系统类型,这些生态系统是我国社会经济持续发展的重要基础。但是,目前我国的生态系统都在处于不同程度的退化之中,形势不容乐观。退化生态系统的治理必须认清造成生态系统退化的原因和存在的关键问题,其中西部是重点。生态治理应当从基础的科学问题入手,减少人为压力,释放自然恢复潜力。国外成功的经验是利用自然力,国内外一些大型的生态工程之所以不能成功,正是因为违背了自然规律与经济规律。为此,我们建议对于我国的退化生态系统治理应当“以人为本”,将退化生态系统治理与正在发展的城镇化集合起来考虑,实施人口城市化、生态自然化;先易后难,分类治理;保障经费使用的有效性,并形成生态治理产业,促进我国各类退化生态系统的全面治理。 全球共有十大陆地生态系统类型,我国占其中九类,分别是热带雨林、常绿阔叶林、温带落叶阔叶林、寒带针叶林、红树林、草原、高寒草甸、荒漠、苔原。我国唯一缺乏典型的非洲萨王那群落(稀树疏林草地生态系统),但是中国的四大沙地(浑善达克、科尔沁、毛乌素、呼伦贝尔)在健康状态下其结构与功能恰恰是“萨王那”类型的。这样,我国不仅是全球生态系统类型最多的国家,也是世界上唯一能够囊括全部陆地生态系统类型的国度。然后,非常不幸的是,我们这些生态系统都处在不同程度的退化过程中(刘国华等, 2000)。除了众所周知的森林锐减、荒漠化扩大外,那些过去较少受到破坏或轻度破坏的高寒草甸、温带草原也出现了严重退化。中国退化生态系统的现实异常严峻,如果控制不住,将会影响到国民经济的持续发展,甚至国家安全。由生态系统退化的诱发各种生态灾难,业已使国家蒙受了重大损失,如1998年仅长江和松嫩流域特大洪水,造成的直接经济损失就超过2000亿人民币!(温家宝, 1998)。生态破坏还加剧贫困,影响社会安定。在我国一些沙化严重的地区,当地农民被迫远走他乡,成为生态灾民。因此,我国退化生态系统的治理应当列为国家经济社会可持续能力建设的头等大事情来抓。 一、国内外的经验与教训 二、要认清生态治理存在的关键问题 针对日益严重的生态系统退化,国家相应启动了许多以改善生态环境的重大工程(国家林业局, 2002), 但是问题依然存在,一些治理效果相对于巨额投资来讲却不尽人意。造成这个问题的重要原因,我们认为,是长期以来人们忽视了下述关键问题的存在:第一,在西部经济发展方面,忽视了西部脆弱的生态环境和薄弱的社会基础这些基本事实。毛泽东(1956)在著名的《论十大关系》中有关于少数汉族与民族关系的精辟论述:“我国少数民族人数少,占的地方大。论人口,汉族占百分之九十四,是压倒优势”;“而土地谁多呢?土地是少数民族多,占百分之五十到六十。我们说中国地大物博,人口众多,实际上是汉族‘人口众多’,少数民族‘地大物博’,至少地下资源很可能是少数民族‘物博’”。确切地说,黑河-腾冲线是我国生态环境、社会经济、产业类型的综合分异线:东部以汉族为主, 占全国的94.3%,面积为42.9%;西部少数民族集中分布,人口虽只有5.7%,然其面积却达57.1% (张善余,1999)。目前,中国的东部经济发展很快,西部被迫追赶,但由于人才、交通与基础条件的限制,西部不可能赶上东部。中国1000个著名制造业的89%在东部,而西部仅占11%;仅一个江苏省(13.7%)就超过了西部十几个省的总和。因此,西部无论怎样追赶,经济的不平衡这条鸿沟是很难逾越的。而在盲目追求gdp中造成的西部生态退化所需的高额治理费用,却不得不由国家来“买单”,如2002年国家“六大林业工程”的256亿元主要用在了西部。 西部脆弱的环境容易造成水土流失、草场退化、土壤沙化、盐渍化、气候干旱化、水资源短缺等生态环境问题,因此应当成为国家生态保护与建设的重中之重。目前全国水土流失面积为3600 000 km2,其中约有80%发生在西部,全国每年新增的荒漠化土地也大都分布在西部地区。但从另一个角度看,西部孕育着巨大的生物多样性资源库,如云南是全国生物多样性最丰富的地区,野生稻、茶、香蕉的近缘种都在这里分布;新疆干旱区、青藏高原地区分布

砖红壤:海南岛、雷州半岛、西双版纳和台湾岛南部,大致位于北纬22°以南地区。 赤红壤:滇南的大部,广西、广东的南部,福建的东南部,以及台湾省的中南部,大致在北纬22°至25°之间。为砖红壤与红壤之间的过渡类型。 红壤和黄壤:长江以南的大部分地区以及四川盆地周围的山地。 黄棕壤:北起秦岭、淮河,南到大巴山和长江,西自青藏高原东南边缘,东至长江下游地带。是黄红壤与棕壤之间过渡型土类。 棕壤:山东半岛和辽东半岛。 暗棕壤:东北地区大兴安岭东坡、小兴安岭、张广才岭和长白山等地。 寒棕壤(漂灰土):大兴安岭北段山地上部,北面宽南面窄。 褐土:山西、河北、辽宁三省连接的丘陵低山地区,陕西关中平原。 黑钙土:大兴安岭中南段山地的东西两侧,东北松嫩平原的中部和松花江、辽河的分水岭地区。 栗钙土:内蒙古高原东部和中部的广大草原地区,是钙层土中分布最广,面积最大的土类。 棕钙土:内蒙古高原的中西部,鄂尔多斯高原,新疆准噶尔盆地的北部,塔里木盆地的外缘,是钙层土中最干旱并向荒漠地带过渡的一种土壤。 黑垆土:陕西北部、宁夏南部、甘肃东部等黄土高原上土壤侵蚀较轻,地形较平坦的黄土源区。 荒漠土:内蒙古、甘肃的西部,新疆的大部,青海的柴达木盆地等地区,面积大。 高山草甸土:青藏高原东部和东南部,在阿尔泰山、准噶尔盆地以西山地和天山山脉。 高山漠土:藏北高原的西北部,昆仑山脉和帕米尔高原。 济南市土壤类型依地形、水文、气候、植被、母岩、母质等自然条件的差异及人为生 产活动的影响,在全市范围内由南到北、从高到底,依次分布着显域性土壤棕壤、褐 土,隐域性土壤潮土、砂姜黑土、水稻土、风砂土6个土类,13个亚类,27个土属, 72个土种。 一、棕壤又称棕色森林土,是在暖温带湿润半湿润,落叶阔叶林下形成的地 带性土壤。全市共有399.7平方公里,占全市总土壤面积的9.1%。集中分布于长清、 历城、章丘三县南部砂石低山丘陵区,海拔一般在200~988.8米之间。此土体通体无 石灰反应或表层有微石灰反应,PH值为6.5~7,一般呈微酸性,有明显的的淋溶作 用、粘化作用和生物积累作用。在酸性岩山区,从上到下分布着两个亚类:(一)棕壤 性土是棕壤发育处于最年幼阶段的亚类。分布于济南市南部由酸性花岗岩、片麻岩等 组成的低山、丘陵的中上部,母质为酸性岩的残、坡积物。土壤的主要特点是层薄质 粗,一般厚度仅10~30厘米,下部为半风化的母岩。土壤呈微酸性,无石灰反应,颜 色随岩性不同而异,质粗砾多,孔隙大,疏松,不抗旱,保水保肥能力差,养分贫瘠, 是山地丘陵区最瘠薄的土壤。土壤无剖面发育,只有在荒草坡或林地有厚约5~10厘 米的草根层(A层),其下即为母岩的半风化物(C层),故剖面构型多为A-C型。因山 高坡陡,植被稀疏,水土流失严重,是一种侵蚀类型的土壤。现状一般是林地与荒草

中国的自然地理环境特点 一、地理位置和疆域 陆地面积960万km2,居世界第三位,海陆疆界达40000km,陆界22000km,海域大陆岸线 18000km, 岛屿岸线 14000km。古丝绸之路、现欧亚大陆桥贯通中国和欧洲。 二、地形地貌 1、概况 中国地势西高东低,山地、高原和丘陵约占陆地面积的67%,盆地和平原约占陆地面积的33%。地形的主要特征是: (1)地形多种多样:在中国辽阔的大地上,有雄伟的高原、起伏的山岭、广阔的平原、低缓的丘陵,还有四周群山环抱、中间低平的大小盆地。陆地上的5种基本地形类型,中国均有分布,这为中国工农业的发展提供了多种多样的条件。 (2)山区面积广大:通常人们把山地、丘陵和比较崎岖的高原称为山区。中国山区面积占全国总面积的2/3,这是中国地形的又一显著特征。山区面积广大,可提供林产、矿产、水能和旅游资源,为改变山区面貌、发展山区经济提供了资源保证。 2、分述 从中国陆地的第三级阶梯继续向海面以下延伸,就是浅海大陆架,这是大陆向海洋自然延伸的部分,一般深度不大,坡度较缓,海洋资源丰富。 海岸线以东以南的大陆架,蕴藏着丰富的海底资源。 三、河流水系 1、概述 中国河流湖泊众多,这些河流、湖泊不仅是中国地理环境的重要组成部分,而且还蕴藏着丰富的自然资源。内外流区域兼备。总的来说,东部长江中下游地区,分布着中国最大的淡水湖群;西部以青藏高原湖泊多为内陆咸水湖。 2、河流 中国是世界上河流最多的国家之一。中国有许多源远流长的大江大河。其中流域面积超过1000平方千米的河流就有1500多条。 中国的河流,按照河流径流的循环形式,有注入海洋的外流河,也有与海洋不相沟通的内流河。 长江:长江发源于青海省西南部、青藏高原上的唐古拉山脉主峰各拉丹冬雪山,曲折东流,干流先后流经11个省、自治区和直辖市,最后注入东海。全长6300公里,是中国第一大河,也是亚洲最长的河流,世界第三大河。流域面积180多万平方公里,约占全国总面积的1/5,年入海水量约10000亿立方米,占全国河流总入海水量的1/3以上。它流经中国青藏高原、横断山区、云贵高原、四川盆地、长江中下游平原,流域绝大部分处于湿润地区黄河:黄河发源于青海省中部,巴颜喀拉山北麓,流经青海、四川、甘肃、宁夏、内蒙古、山西、陕西、河南、山东9个省、自治区,注入渤海,全长5500公里,是中国第二大

精心整理 中国自然地理 一、中国自然环境的基本特征。 1.季风影响显着,范围广阔。 2.地形复杂,高原山地和丘陵占很大比重。 3.独特的自然发展历史。 4.1.2.3.-锦屏山的高原。③黄土高原:内蒙古高原向南与秦岭山脉之间为黄土高原,分布在第二级阶梯地形面上。在第四纪冰期干寒气候条件下,黄土沉积旺盛,新城区是文明的黄土高原,学生见冰期气候转向,温湿,质地疏松的黄土金流水,强烈侵蚀是高原大部分地区沟壑纵横、梁峁遍布。

④云贵高原:云贵高原分布在第二阶梯地形面上,石灰岩分布广泛,气候暖湿,除滇中、滇东和黔西北尚保存着起伏较为和缓的高原面以外,大部分地区被长江、珠江及元江等河流分割成崎岖不平的地表,石灰岩分布地区,喀斯特地貌发育完好。 (二)、四大盆地。 ①柴达木盆地:柴达木盆地,海拔为2600到3100米,盆地四周被昆仑山、阿尔金山、祁连山所环抱,构造上属东昆仑褶皱系中的柴达木拗陷,面积约25.5×10的四次方,平方千米。为中国第 牧业发达。盆地南缘受天山冰雪融水浇灌,绿洲农业发达,城镇集中。 ④四川盆地:四川盆地位于青藏高原以东、巫山以西,南北介于大娄山与大巴山之间,四周山地环抱,盆地形态完整。因中生界紫红色砂、页岩分布广泛,又称红色盆地或紫色盆地。盆地面积约16.5×10的四次方平方千米,虽然是四大盆地中面积最小的一个,但因地处亚热带,气候温暖湿润,水系稠密,人口众多,土壤肥沃,物产丰富,经济发达,是中国富庶的地区之一。 (三)、三大平原。

①东北平原:东北平原位于燕山以北,大、小兴安岭与长白山之间,南北长约1000km,东西宽约400km,面积约35×10的四次方千平方千米,是中国面积最大的平原,以土壤肥沃、沼泽分布广为特色。 ②华北平原:华北平原南北分别是大别山与燕山,西起太行山和伏牛山,东抵山东丘陵与黄、渤海,面积约31×10的四次方平方千米,为中国面积第二大平原。因主要由黄河、淮河、海河冲积形成,所以也称黄淮海平原。华北平原地势低平,地面坡降很小。不少地段河床高于两岸平原之上,地上 鄱阳湖 之乡。 布着厚层红色砂岩和砾岩;浙闽丘陵花岗岩、流纹岩,分布范围大;两广丘陵,西部,石灰岩分布面积广,喀斯特地貌发育。 三、中国气候的基本特征。 中国气候有四个基本特点:一是季风气候明显,主要表现为冬夏盛行风向有显着的变化,随季风的进退,降水有明显的季节性变化;二是大陆性气候强,影响的范围广,表现为冬夏两季的平均气温与同纬度其他国家或地区有较大差异,冬季气温低于同纬度地区,夏季气温高于同纬度地区,气温年较差较大;三是气候类型多样,不仅地处温带、亚热带、热带各种气候带,而且由于地形崎岖,

退化生态系统恢复的策略 [摘要]目前,我国人为导致的生态系统退化尚未得到根本性控制,对生态环境造成持续压力。尽管生态系统退化趋势已在局部地区得到遏制,但在一些重点生态系统退化省区和经济落后地区仍在加速扩展,生态系统恢复仍然面临着严峻挑战。为化解我国退化生态系统恢复中出现的主要问题,需要采取相应的多项策略。 [关键词]生态系统运行机制恢复 1完善退化生态系统恢复政策 退化生态系统恢复政策要有连续性和稳定性,同时需要根据形势的发展,进行修订补充或制定新的政策。例如,保护土地退化治理者合法权益的政策(如允许继承等)、生态退化严重地区生态移民政策、生态退化地区扶贫开发政策、户包治理小流域优惠政策、贫困户承包“四荒”治理优惠政策等。山区农民可根据当地实际情况,将防治生态退化的内容纳入乡规村约,以规范生态退化地区的生产建设活动。要积极推动土地产权的市场配置,利用产权价格机制遏制资源的流失和资源生产力的下降。选择优化的制度变迁路径,力求成本最小,收益最大。在不改变土地产权性质的前提下,明晰土地产权,构筑适应市场经济的土地产权制度框架,体现产权的排他性和对资源的保护性。界定各产权主体的责、权、利关系,在保证农民权利平等、机会均等、分配合理基础上,最大限度提高资源利用效率。 2建立政府调控与市场经济相结合的运行机制 注重市场经济与政府宏观协调管理相结合,建立退化生态系统恢复运行机制。针对不同类型区,有所侧重地采取不同的生态恢复措施。对生态环境脆弱的地区,采取生态移民的措施,以减缓环境压力;对生态承载能力较低的地区,进行退耕还林、退牧还草;对生态条件相对较好的地区,进行自然资源的优化配置,实现适度规模经营,提高资源配置效率。政府在生态恢复中的作用不可替代,在山区退化生态系统恢复的投资过程中,要综合权衡,统筹安排。应稳定增加投入来源,完善多元化、多层次的投入机制。将生态恢复的外部效果内在化,推动其市场化进程。有条件的山区要争取利用外资和世界银行贷款,开展经济效益明显的生态恢复项目。对于列入国家计划的重点生态恢复工程建设项目,按照项目法人制、招标投标制、建设监理制执行。 3建立生态效益补偿机制 生态恢复项目必须充分考虑农户的经济效益和获益分配公平性。生态退化地区应建立一套规范的资源有偿使用与生态效益补偿机制。对大幅度改善生态环境的资源利用者进行奖励,例如奖励其一定面积的荒地,并在数年内免收缴土地使用税;使退耕户享有生态恢复成果的处置权;对破坏生态环境的资源者则实施严