实验五:血液凝固及其影响因素

实验人:

同组人:

【实验目的】

1.学习血液凝固的基本过程

2.了解加速或延缓血液凝固的一些因素

【实验原理】

血液凝固是一个酶的有限水解激活过程,在此过程中有多种凝血因子参与。根据凝血过程起动时激活因子来源不同,可将血液凝固分为内源性激活途径和外源性激活途径。内源性激活途径是指参与血液凝固的所有凝血因子在血浆中,外源性激活途径是指受损的组织中的组织因子进入血管后,与血管内的凝血因子共同作用而启动的激活过程。

【实验材料和用具】

家兔

清洁小试管7个、小烧杯2个、竹签、秒表、试管架、哺乳动物手术器械一套、兔手术台、动脉夹、塑料动脉插管、线、棉花、水浴槽、冰盒

液状石蜡、肝素、草酸钾1~2mg、脑匀浆液0.1ml、生理盐水

【实验过程】

1、动物麻醉及颈部手术(此部由助教老师操作)

取一只动物,称重。按1g/kg体重的剂量将乌拉坦(氨基甲酸乙酯)由耳缘静脉缓慢注入,观察动物肌张力、呼吸与角膜反射的变化。动物麻醉后背位固定于兔手术台上。

剪去颈部手术野的毛,沿颈正中线在喉头上一指至锁骨上一指的地方作一5~7cm的皮肤切口。分离皮下组织及肌肉。

2、颈总动脉插管(此部由助教老师操作)

在气管两侧辨别并分离颈总动脉,颈总动脉下方穿两条线备用。在左侧颈总动脉的近心端夹一动脉夹,在动脉夹远心端距动脉夹约3cm处结扎。用小剪刀在结扎线的近侧(结扎线与动脉夹之间)沿向心方向剪一小斜口(约占管径的一半),向心脏方向插入动脉插管,由备用的线结扎固定。取血时将动脉夹松开即可。

3、血液凝固的加速和延缓观察

1.打开兔颈总动脉夹,血液从动脉插管流出,弃去第一份1mL动脉血后,向每个试管中注入1mL兔动

脉血,并摇匀。

2.自血液流出动脉插管开始计时。除第1管外,其他各管每隔15秒钟将试管倾斜一次,观察液面是否

倾斜即血液是否流动,直到试管内血液不再流动为止,记录凝血时间。

3.当第2管已经凝固时,再倾斜第1管看血液是否凝固,若尚未凝固则按上述方法每隔15秒钟倾斜一

次,直到血液凝固为止,记录凝血时间,即为该兔血的凝固时间。

4.以第2管为对照,各管观察其他各管中血液凝固时间。

5.向第9管中滴加2%氯化钙2滴,观察血液是否凝固。

6.取出第5管中的玻棒,用水洗净,观察附着在玻棒上的纤维蛋白。

注意事项:

a)取放试管时要用拇指和食指捏住试管的上端,不要握住试管的底部,以免手的温度影响结果。

b)每支试管口径及采血量要尽量一致,不可相差太大。

c)记录凝血时间要准确。

d)判断凝血的标准要前后一致。一般以倾斜试管达45°时,试管内血液不见流动为准。

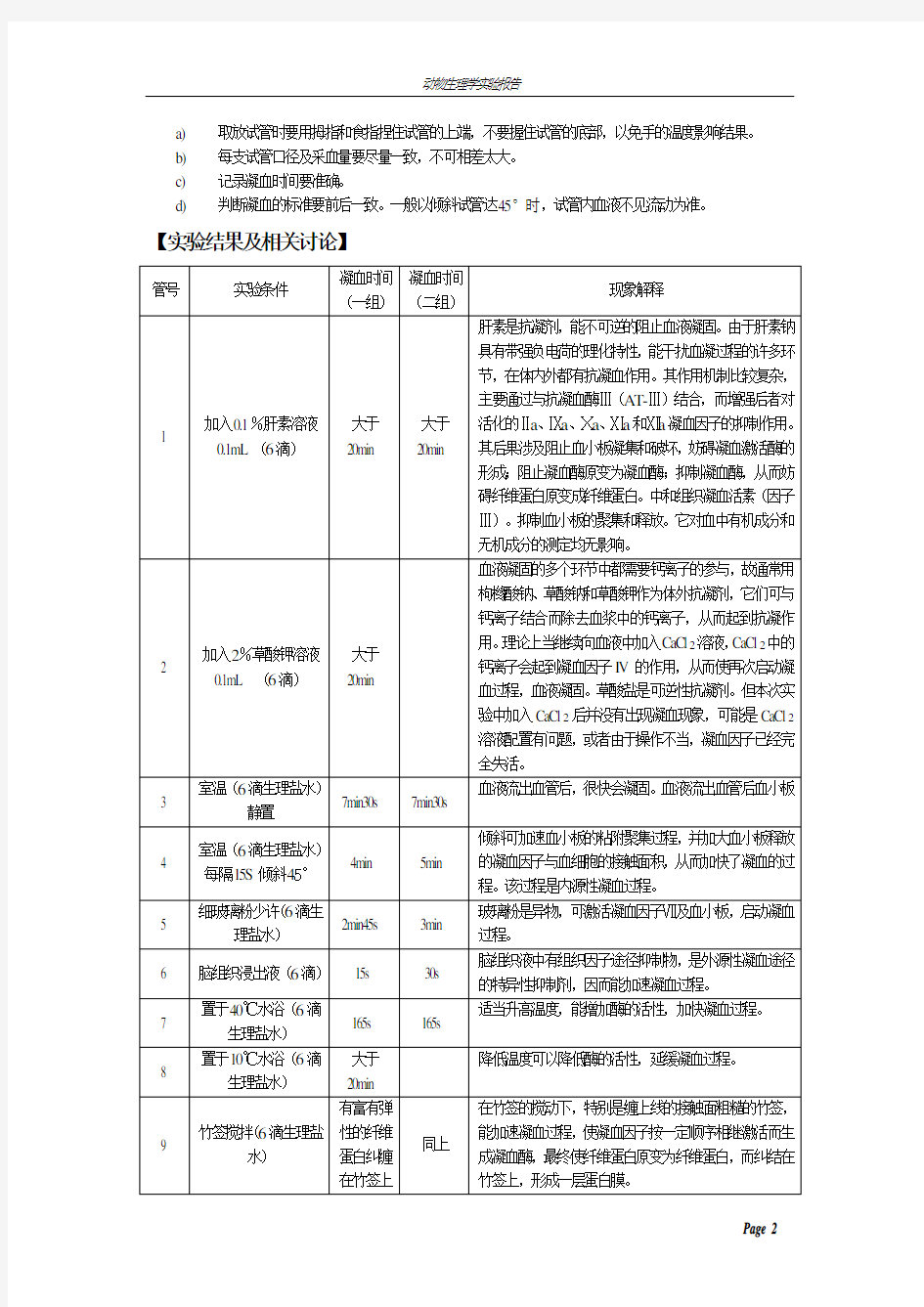

【实验结果及相关讨论】

机体凝血系统包括凝血和抗凝两个方面,两者间的动态平衡是正常机体维持体内血液流动状态和防止血液丢失的关键。机体的正常止凝血,主要依赖于完整的血管壁结构和功能,有效的血小板质量和数量,正常的血浆凝血因子活性。其中,血小板和凝血因子是生理性止凝血的重要成分,(见图1)。抗凝系统不仅包括抗凝因子,还包括纤溶系统。

BT出血时间CFT束臂试验CRT血块收缩试验BPC血小板计数

CT凝血时间RT复钙时间 APTT活化部分凝血活酶时间

PT凝血酶原时间PF3血小板第3因子TF组织因子Fb纤维蛋白

TXA2血栓素A2 5-HT5-羟色胺PK激肽释放酶原HMWK高分子量激肽原

图1 正常止血机制及血栓与止血常用筛选试验检测环节

血小板的作用:

在正常的血液循环中,血小板并不与内皮细胞表面或其他细胞发生作用,而是沿着毛细血管内壁排列,维持其完整性,血管局部受损伤时,血小板的止血兼有机械性的堵塞伤口和生物化学性粘附聚集作用。止血时,首先是受损的血管壁发生收缩,使局部血液流动变慢或减少。血液中的血小板在vWF因子存在下迅速粘附于暴露的胶原纤维,此时血小板被激活,血小板形态发生改变,由正常的圆盘状态变为圆球形,伪足突起,血小板发生聚集(血小板膜糖蛋白IIb/IIIa由纤维蛋白原介导发生互相粘附、聚集),此为血小板第一相聚集,激活的血小板便发生释放反应和花生四烯酸代谢,其中许多物质,如血小板的ADP等,可加速血小板的聚集、变性成为不可逆的“第二相聚集”,形成白色血栓,构成了初期止血的屏障。与此同时,由血小释放和激活许多促凝物质参与血液凝固反应。血小板膜磷脂表面提供了凝血反应的场所,血小板第3因子在凝血过程多个环节中发挥重要作用,血小板合成释放的TXA2和5-HT促使进一步收缩,血小板收缩蛋白则最终可使纤维蛋白收缩(血块收缩),使血栓更为坚固,止血更加彻底。

凝血过程:

血液凝固简称凝血,是血液由流动状态变为凝胶状态的过程,它是止血功能的重要组成部分。凝血过程是一系列凝血因子被相继酶解激活的过程,最终生成凝血酶,形成纤维蛋白凝块。迄今为止,参与凝血的因子共有14个。其中用罗马数字编号的有12个(从Ⅰ-Ⅷ,其中因子Ⅵ并不存在)。习惯上,前4个凝血因子常分别称为纤维

蛋白原(因子Ⅰ)、凝血酶(因子Ⅱ)、组织因子(因子Ⅲ)和钙离子(因子Ⅳ)。凝血因子VI已知是血清中活化的凝血因子V,故不再视为一独立的凝血因子。

1.内源性凝血途径

内源性凝血途径是指参加的凝血因子全部来自血液(内源性)。临床上常以活化部分凝血活酶时间(APTT)来反映体内内源性凝血途径的状况。内源性凝血途径是指从因子Ⅻ激活,到因子X激活的过程。当血管壁发生损伤,内皮下组织暴露,带负电荷的内皮下胶原纤维与凝血因子接触,因子Ⅻ即与之结合,在HK和PK的参与下被活化为Ⅻa。在不依赖钙离子的条件下,因子Ⅻa将因子Ⅺ激活。在钙离子的存在下,活化的Ⅺa又激活了因子Ⅸ。单独的Ⅸa激活因子X的效力相当低,它要与Ⅷa结合形成1:1的复合物,又称为因子X酶复合物。这一反应还必须有Ca2+和PL共同参与。

2.外源性凝血途径

外源性凝血途径:是指参加的凝血因子并非全部存在于血液中,还有外来的凝血因子参与止血。这一过程是从组织因子暴露于血液而启动,到因子Ⅹ被激活的过程。临床上以凝血酶原时间测定来反映外源性凝血途径的状况。组织因子是存在于多种细胞质膜中的一种特异性跨膜蛋白。当组织损伤后,释放该因子,在钙离子的参与下,它与因子Ⅶ一起形成1:1复合物。一般认为,单独的因子Ⅶ或组织因子均无促凝活性。但因子Ⅶ与组织因子结合会很快被活化的因子Ⅹ激活为Ⅶa,从而形成Ⅶa组织因子复合物,后者比Ⅶa单独激活因子Ⅹ增强16000倍。外源性凝血所需的时间短,反应迅速。外源性凝血途径主要受组织因子途径抑制物(TF PI)调节。TFPI是存在于正常人血浆及血小板和血管内皮细胞中的一种糖蛋白。它通过与因子Ⅹa或因子Ⅶa-组织因子-因子Ⅹa结合形成复合物来抑制因子Ⅹa或因子Ⅶa-组织因子的活性。另外,研究表明,内源凝血和外源凝血途径可以相互活化。3.凝血的共同途径

从因子X被激活至纤维蛋白形成,是内源、外源凝血的共同凝血途径。主要包括凝血酶生成和纤维蛋白形成两个阶段。

(1) 凝血酶的生成:即因子Ⅹa、因子Ⅴa在钙离子和磷脂膜的存在下组成凝血酶原复合物,即凝血活酶,将凝血酶原转变为凝血酶。

(2) 纤维蛋白形成:纤维蛋白原被凝血酶酶解为纤维蛋白单体,并交联形成稳定的纤维蛋白凝块,这一过程可分为三个阶段,纤维蛋白单体的生成,纤维蛋白单体的聚合,纤维蛋白的交联。纤维蛋白原含有三对多肽链,其中纤维蛋白肽A(F PA)和B(FPB)带较多负电荷,凝血酶将带负电荷多的纤维蛋白肽A和肽B水解后除去,转变成纤维蛋白单体。从纤维蛋白分子中释放出的F PA和F PB可以反映凝血酶的活化程度,因此FPA和FPB的浓度测定也可用于临床高凝状态的预测。纤维蛋白单体生成后,即以非共价键结合,形成能溶于尿素或氯醋酸中的纤维蛋白多聚体,又称为可溶性纤维蛋白。纤维蛋白生成后,可促使凝血酶对因子ⅩⅢ的激活,在ⅩⅢa 与钙离子的参与下,相邻的纤维蛋白发生快速共价交联,形成不溶的稳定的纤维蛋白凝块。纤维蛋白与凝血酶有高亲和力,因此纤维蛋白生成后即能吸附凝血酶,这样不仅有助于局部血凝块的形成,而且可以避免凝血酶向循环中扩散。

在凝血共同途径中有两步重要的正反馈反应,有效地放大了内外源凝血途径的作用。

一是Xa形成后,可反馈激活因子Ⅴ、Ⅶ、Ⅷ、Ⅸ;

二是凝血酶形成后,可反馈激活因子Ⅴ、Ⅶ、Ⅷ、Ⅹ、Ⅺ、以及凝血酶原。凝血酶还可促使血小板发生聚集和释放反应,刺激血小板收缩蛋白引起血块退缩。但大量凝血的产生却反过来破坏因子Ⅷ、和因子Ⅴ,这是正常凝血的负反馈调节,以防止不适当的过度凝血。

抗凝剂的选择:

(1)草酸钾:常用于尿素、肌酐、纤维蛋白原等测定,不能用钾、钙等测定,对L DH、丙酮酸激酶、AKP和淀粉酶有抑制作用。

(2)肝素:常用于电解质、血气分析、血氨等测定。抗凝剂比例为50~61u肝素/5ml血。注意钠盐可使淀粉酶升高。

(3)氟化钠:常用氟化钠—草酸钠混合抗凝剂作血糖测定的抗凝剂,氟化钠可以抑止烯醇化酶,它可避免血细胞葡萄糖酵解酶的作用,延长标本的保存时间。

(4)二乙胺四乙酸钠盐(EDTA-Na2):生化常用的抗凝剂,但不能用于钙、钠、及含氮物质的测定,对淀粉酶、肌酸激酶、AKP、AL P、5’-核苷酸酶等可抑制,对丙酮酸激酶有明显升高的作用。

(5)枸橼酸钠,测定血沉用3.8%枸橼酸钠抗凝,抗凝剂与血液比例为1:4,凝血试验需用3.2%枸橼酸钠抗凝,比例为1:9。

(6)实验室使用抗凝剂种类较多,血细胞分析及红细胞比积测定宜用EDTA·K2抗凝,保证室温下6小时RBC 体积不变,抗凝剂比例为1.0~2.0mg/1ml血。

【参考文献】

生理学姚泰人民卫生出版社

动物生理学实验魏香清华大学出版社

血液凝固及其影响因素 【摘要】目的:学习血液凝固的基本过程。了解加速或延缓血液凝固的因素。 方法:①去家兔血液与两个烧杯中,其中一个进行搅拌,观察血液凝固时间。 ②取家兔血液分别装于八个装有不同物质的试管中,(其中1号,4号不加物质),观察血液凝固时间; 结果:实验中静置的烧杯发生了凝血现象,搅拌的烧杯不发生凝血现象;血液接触面的粗糙程度,温度,等因素对血液凝固有不同的影响,草酸钾,肝素等抗凝剂是血液不发生凝固现象。 结论:血液凝固受接触面,温度,Ca2+等理化因素的影响,可将血液凝固分为内源性凝血和外源性凝血。 【关键词】:血液凝固内源性凝血外源性凝血 1 材料和方法 1.1 材料 1.1.1实验动物:家兔(由浙江中医药大学动物实验中心提供)。 1.1.2 实验器械:清洁小试管8个、小烧杯2个、竹签、秒表、试管架、哺乳动物手术器械一套、兔手术台、动脉夹、塑料动脉插管、线、棉花、水浴槽、冰盒1.1.3 实验药品和试剂:石蜡油、肝素1ml、草酸钾1ml、肺组织浸液0.1ml、生理盐水 1.2方法 1.2.1、动物麻醉及颈部手术 取一只家兔,称重。按5ml/kg体重的剂量将乌拉坦(氨基甲酸乙酯)由耳缘静脉缓慢注入,观察动物肌张力、呼吸与眼角膜反射的变化。动物麻醉后背位固定于兔手术台上。 剪去颈部手术野的毛,沿颈正中线在喉头上一指至锁骨上一指的地方作一5~7cm 的皮肤切口。分离皮下组织及肌肉。 1.2.2、颈总动脉插管 在气管两侧辨别并分离颈总动脉,颈总动脉下方穿两条线备用。在左侧颈总动脉的近心端夹一动脉夹,在动脉夹远心端距动脉夹约3cm处结扎。用小剪刀在结扎线的近侧(结扎线与动脉夹之间)沿向心方向剪一小斜口(约占管径的一半),向心脏方向插入动脉插管,由备用的线结扎固定。取血时将动脉夹松开即可。

实验五:血液凝固及其影响因素 实验人: 同组人: 【实验目的】 1.学习血液凝固的基本过程 2.了解加速或延缓血液凝固的一些因素 【实验原理】 血液凝固是一个酶的有限水解激活过程,在此过程中有多种凝血因子参与。根据凝血过程起动时激活因子来源不同,可将血液凝固分为内源性激活途径和外源性激活途径。内源性激活途径是指参与血液凝固的所有凝血因子在血浆中,外源性激活途径是指受损的组织中的组织因子进入血管后,与血管内的凝血因子共同作用而启动的激活过程。 【实验材料和用具】 家兔 清洁小试管7个、小烧杯2个、竹签、秒表、试管架、哺乳动物手术器械一套、兔手术台、动脉夹、塑料动脉插管、线、棉花、水浴槽、冰盒 液状石蜡、肝素、草酸钾1~2mg、脑匀浆液0.1ml、生理盐水 【实验过程】 1、动物麻醉及颈部手术(此部由助教老师操作) 取一只动物,称重。按1g/kg体重的剂量将乌拉坦(氨基甲酸乙酯)由耳缘静脉缓慢注入,观察动物肌张力、呼吸与角膜反射的变化。动物麻醉后背位固定于兔手术台上。 剪去颈部手术野的毛,沿颈正中线在喉头上一指至锁骨上一指的地方作一5~7cm的皮肤切口。分离皮下组织及肌肉。 2、颈总动脉插管(此部由助教老师操作) 在气管两侧辨别并分离颈总动脉,颈总动脉下方穿两条线备用。在左侧颈总动脉的近心端夹一动脉夹,在动脉夹远心端距动脉夹约3cm处结扎。用小剪刀在结扎线的近侧(结扎线与动脉夹之间)沿向心方向剪一小斜口(约占管径的一半),向心脏方向插入动脉插管,由备用的线结扎固定。取血时将动脉夹松开即可。 3、血液凝固的加速和延缓观察 1.打开兔颈总动脉夹,血液从动脉插管流出,弃去第一份1mL动脉血后,向每个试管中注入1mL兔动 脉血,并摇匀。 2.自血液流出动脉插管开始计时。除第1管外,其他各管每隔15秒钟将试管倾斜一次,观察液面是否 倾斜即血液是否流动,直到试管内血液不再流动为止,记录凝血时间。 3.当第2管已经凝固时,再倾斜第1管看血液是否凝固,若尚未凝固则按上述方法每隔15秒钟倾斜一 次,直到血液凝固为止,记录凝血时间,即为该兔血的凝固时间。 4.以第2管为对照,各管观察其他各管中血液凝固时间。 5.向第9管中滴加2%氯化钙2滴,观察血液是否凝固。 6.取出第5管中的玻棒,用水洗净,观察附着在玻棒上的纤维蛋白。 注意事项:

影响血液凝固的因素 一、实验目的 1.熟悉家兔耳动,耳缘静脉,颈总静脉,心脏采血方法; 2.观察纤维蛋白原在血液凝固过程中的作用; 3.观察并比较内源性凝血和外源性凝血过程; 4.观察不同因素对血液凝固的影响,观察水蛭素和阿司匹林对血液凝固的影响。 二、实验原理 血液凝固是由凝血因子按一定顺序相继激活而生成的凝血酶最终使纤维蛋白原变为纤维蛋白的过程。因此,凝血过程可分为凝血酶原酶复合物的形成、凝血酶的激活和纤维蛋白的生成三个基本步骤。在此过程中有多种凝血因子参与,根据凝血过程中的第X因子所依赖的凝血因子来源不同,可将血液凝固分为内源性凝血途径和外源性凝血途径。 内源性凝血途径是指参与血液凝固的所有凝血因子在血浆中,外源性凝血途径是指受损的组织中的组织因子进入血管后,与血管内的凝血因子共同作用而启动的凝血过程。第X凝血因子一旦激活,最终使纤维蛋白原转变成纤维蛋白,形成血凝块。 本次实验通过多次操作,探究不同因素,不同物质对于凝血过程的作用。 三、实验结果 1.实验观察纤维蛋白原在凝血过程中的作用 在1,2号烧杯中加入颈总动脉血,用竹签搅拌2号烧杯约30s,用生理盐水洗去竹签上的血液,在竹签上可看到白色纤维蛋白细丝。放置60min,可观察到1号烧杯血液凝固呈深红色,二号烧杯血液未凝固,呈鲜红色。 2.影响血液凝固的因素 取2ml耳中央动脉血;4000rmp/min,离心10min制备贫血小板血浆,吸取上清液备用; 1000rmp/min,离心10min制备富血小板血浆,此时仅红细胞白细胞下沉,血小板仍然悬浮,吸取上清液备用 贫血小板血浆中加入兔脑悬液是为了增加组织因子,贫血小板是经离心后去除大部分血小板可阻断内源性凝血过程,加入的脑悬液内含有大量组织因子。可以准确反映纤维蛋白原降解为纤维蛋白的时间 如下表加入试剂于1,2,3号试管,观察三个试管的血浆凝固时间,实验结果如下

血液凝固和影响血液凝固的因素 中医药大学 14级临床医学本部三班伊娜 【摘要】目的:通过测定某些条件下的血液凝固时间,探究各种因素对血液凝固的影响及机制。方法:取家兔新鲜血液分别置于室温、低温、涂石蜡于试管壁的试管,加棉花、NaCl、肝素、草酸钾、肺组织浸液,用竹签搅拌处理,观察记录其凝血时间并与不做任何处理的血液凝固时间进行对比,分析凝血时间的变化。结果:经棉花、肺组织浸液处理的血凝时间较室温短,经NaCl、涂石蜡于试管壁处理的血凝时间较室温长,经肝素、草酸钾、低温处理的血液不凝,经竹签搅拌的血液不凝且竹签上缠有乳白色丝状物。结论:增加粗糙面、组织因子促进血液凝固;稀释血液、涂石蜡于试管壁可延长凝血时间;肝素、草酸钾、低温抑制血液凝固。纤维蛋白是血液凝固所必需的。【关键词】血液凝固;凝血因子;肝素;纤维蛋白 1实验材料和方法 1.1实验材料 1.1.1实验动物 家兔。 1.1.2实验材料和器械 棉花,石蜡油,碎冰块,氯化钠,肝素,草酸钾,肺组织浸液,氨

基甲酸乙酯;试管(8支),小烧杯(2支),竹签,兔手术台,手术器械,注射器,动脉夹,动脉插管,恒温水浴槽,秒表(本实验用手机秒表功能)。 1.2实验方法 1.2.1家兔称重后,按5mL/kg体重剂量给家兔耳缘静脉注射200g/L 的氨基甲酸乙酯使之麻醉,将兔仰卧并固定于兔手术台上。 1.2.2切开颈部皮肤、肌肉后,使两侧颈总动脉暴露,用玻璃分针分离一侧颈总动脉,头端用线结扎,向心端夹上动脉夹。用眼科剪在近结扎线处的血管壁剪一“V”形小口,向心方向插入动脉插管,用线结扎固定。以备取血之用。 1.2.3取8支试管,并编号。按下表实验条件准备完毕(其中4号试管1~4组加0.5mLNaCl,而5~8组加2mL NaCl)

影响血液凝固的因素

精品资料 仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除谢谢2 影响血液凝固的因素 一、实验目的 1.熟悉家兔耳动,耳缘静脉,颈总静脉,心脏采血方法; 2.观察纤维蛋白原在血液凝固过程中的作用; 3.观察并比较内源性凝血和外源性凝血过程; 4.观察不同因素对血液凝固的影响,观察水蛭素和阿司匹林对血液凝固的影响。 二、实验原理 血液凝固是由凝血因子按一定顺序相继激活而生成的凝血酶最终使纤维蛋白原变为纤维蛋白的过程。因此,凝血过程可分为凝血酶原酶复合物的形成、凝血酶的激活和纤维蛋白的生成三个基本步骤。在此过程中有多种凝血因子参与,根据凝血过程中的第X因子所依赖的凝血因子来源不同,可将血液凝固分为内源性凝血途径和外源性凝血途径。 内源性凝血途径是指参与血液凝固的所有凝血因子在血浆中,外源性凝血途径是指受损的组织中的组织因子进入血管后,与血管内的凝血因子共同作用而启动的凝血过程。第X凝血因子一旦激活,最终使纤维蛋白原转变成纤维蛋白,形成血凝块。 本次实验通过多次操作,探究不同因素,不同物质对于凝血过程的作用。 三、实验结果 1.实验观察纤维蛋白原在凝血过程中的作用 在1,2号烧杯中加入颈总动脉血,用竹签搅拌2号烧杯约30s,用生理盐水洗去竹签上的血液,在竹签上可看到白色纤维蛋白细丝。放置60min,可观察到1号烧杯血液凝固呈深红色,二号烧杯血液未凝固,呈鲜红色。 2.影响血液凝固的因素 取2ml耳中央动脉血;4000rmp/min,离心10min制备贫血小板血浆,吸取上清液备用; 1000rmp/min,离心10min制备富血小板血浆,此时仅红细胞白细胞下沉,血小板仍然悬浮,吸取上清液备用 贫血小板血浆中加入兔脑悬液是为了增加组织因子,贫血小板是经离心后去除大部分血小板可阻断内源性凝血过程,加入的脑悬液内含有大量组织因子。可以准确反映纤维蛋白原降解为纤维蛋白的时间 如下表加入试剂于1,2,3号试管,观察三个试管的血浆凝固时间,实验结果如下

【革兰染色和血浆凝固酶实验】血浆凝固酶 可以 革兰染色和血浆凝固酶实验实验目的: 掌握革兰染色法的原理以及实验步骤; 理解血浆凝固酶试验的原理; 掌握血浆凝固酶试验的操作方法以及结果判断。 试验仪器及试剂: 仪器:载玻片、特种铅笔、试管夹、酒精灯、打火机、接种环、染色盘、显微镜试剂:龙胆紫溶液、碘溶液、脱色液、沙黄溶液、生理盐水、蒸馏水、菌种、金黄色葡萄球菌培养物、EDTA抗凝兔血浆等实验原理: 革兰染色:细菌的不同显色反应是由于细胞壁对乙醇的通透性和抗脱色能力的差异,主要是肽聚糖层厚度和结构决定的。经结晶紫染色的细胞用碘液处理后形成不溶性复合物,乙醇能使它溶解,所以染色的前二步结果是一样的,但在G+细胞中,乙醇还能使厚的肽聚糖层脱水,导致孔隙变小,由于结晶紫和碘的复合物分子太大,不能通过细胞壁,保持着紫色。在G-细胞中,乙醇处理不但破坏了胞壁外膜,还可能损伤肽聚糖层和细胞质膜,于是被乙醇溶解的结晶紫和碘的复合物从细胞中渗漏出来,当再用衬托的染色液复染时,显现红色。红

色染料虽然也能进入已染成紫色的G+细胞,但被紫色盖没,红色显示不出来。 血浆凝固酶试验:致病的葡萄球菌可分泌游离型凝固酶到菌体外,游离型凝固酶能被血浆中的协同因子激活为凝酶样物质,将液态的纤维蛋白原转变为固态的纤维蛋白而使血浆凝固。 实验步骤: 革兰染色:1. 标记:用特种铅笔在载玻片上画一个小圈,用来大致确定菌液滴的位置。 2. 涂片:滴加一小滴无菌生理盐水与洁净载玻片上,用打火机点燃酒精灯灼烧接种环,待接种环冷却后在培养基中取细菌,然后将菌落或菌苔轻轻涂布散开(菌液标本可直接涂在载玻片上),涂片完成消毒接种环,熄灭酒精灯。 3. 干燥:涂片后在室温下自然干燥,也可在酒精灯上略加温,使之迅速干燥,但勿靠近火焰(火焰上方15cm左右,可用手背试温,要求以玻片背面触及手背皮肤热而不烫为宜) 4. 固定:用高温进行固定,即用夹子夹取载玻片一端,标本面朝上,在酒精的外焰快速来回移动3~4次,共约3~4秒,放置待冷却后染色 5. 染色:(1)初染:龙胆紫溶液染色10 s 后用蒸馏水冲洗,沥去水分(2)煤染:碘液染色10 s 后用蒸馏水冲洗,沥去水分(3)脱色:脱色剂脱色10-20 s 后用蒸馏水冲洗,沥去水分(4)复染与水洗:沙黄溶液染色10 s 后用蒸馏水冲洗,自然干燥后镜检 6.显微镜观察血浆凝固酶试验:1. 取一张载玻片做好标记,一侧滴加生理盐水作

药敏试验方法: K-B法: 1 从孵育了16-24小时的琼脂平板上(血平板),挑出单个菌落,直接用生理盐水制成0.5麦氏单位。 2 在15分钟内,用无菌棉拭子蘸取调好的菌液,在液面上方管壁处旋转并用力挤压几次,以从中挤出过多的菌液。 3 用棉拭子在无菌的M-H培养基表面化线接种,再重复操作两次,每次将平板转动60度,每次接种都应保证接种物均匀分布,最后用棉拭子涂抹平板的边缘。 4 将确定好的药敏纸片分贴到平板表面。每个纸片都应压一下,以保证与平板表面完全接触。每个纸片中心间距24mm。纸片一旦与平板接触,不应再移动。 5 贴完纸片后,应在15分钟内放入35度孵箱。嗜血杆菌属,链球菌属放入3%-5%的CO2烛缸。 6 孵育24小时以后,测量各药敏纸片抑菌圈直径,与NCCLS手册比较,作出结果判断。 说明:细菌药敏结果的判断以NCCLS为标准,所以药敏试验的每一步都应严格按照NCCLS操作,否则将失去意义。链球菌、奈瑟菌属、流感嗜血杆菌、除铜绿假单孢菌和不动杆菌外的假单孢菌属不用K-B法. 肺炎链球菌胶乳凝集测定法 1 在一干净玻片上分别滴两滴生理盐水。 2 从冰箱取出鉴定试剂(Slidexpneumo-kit)于室温。 3 在其中一滴生理盐水上滴加R1试剂,在另外一滴上滴加R2试剂,用搅拌棒混匀。 4 轻轻晃动玻片2分钟,观察结果。 5 2分钟内,如R1出现凝集为阳性;如R1和R2均未出现凝集为阴性。 注:R3为阳性对照。 药敏纸片的选择 1、革兰阴性杆菌(肠杆菌科) 头孢噻肟(CTX)头孢唑林(CZ)头孢他定(CAZ) 氨苄西林(AM)哌拉西林(PIP)阿米卡星(AN) 头孢噻吩(CF)环丙沙星(CIP)头孢呋辛(CXM) 庆大霉素(GM)头孢噻肟/棒酸(CTX/CA) 头孢他定/克拉维酸(CAZ/CA)羧苄青霉素(CB) 奥格门丁(AMX/CA)哌拉西林/三唑巴坦(PIP/TZ) 亚安培南头孢匹肟(FEP)头孢克罗(CEC) 2、铜绿假单孢菌/不动杆菌 妥布霉素(TM)阿米卡星(AN)安曲南(AZT) 头孢哌酮(CFP)哌拉西林(PIP)头孢匹肟 头孢噻肟(CTX)环丙沙星(CIP)头孢他定(CAZ) 左旋氧氟沙星(OFL)亚安培南哌拉西林/三唑巴坦 3、金黄色葡萄球菌 苯唑西林(OX)青霉素G(P)头孢唑林(CZ)阿米卡星(AN) 红霉素(E)头孢噻肟(CTX)环丙沙星(CIP) 万古霉素奥格门丁(AMX/CA)哌拉西林/三唑巴坦 头孢噻吩(CF) 4 、肠球菌 氨苄西林(AM)万古霉素环丙沙星(CIP) 庆大霉素(GM)红霉素(E)氧氟沙星(OFL) 5、除肺炎链球菌外链球菌 氨苄西林(AM)头孢噻肟(CTX)万古霉素

血液凝固和影响血液凝固的因素

血液凝固和影响血液凝固的因素 浙江中医药大学 14级临床医学本部三班张伊娜 【摘要】目的:通过测定某些条件下的血液凝固时间,探究各种因素对血液凝固的影响及机制。方法:取家兔新鲜血液分别置于室温、低温、涂石蜡于试管壁的试管,加棉花、NaCl、肝素、草酸钾、肺组织浸液,用竹签搅拌处理,观察记录其凝血时间并与不做任何处理的血液凝固时间进行对比,分析凝血时间的变化。结果:经棉花、肺组织浸液处理的血凝时间较室温短,经NaCl、涂石蜡于试管壁处理的血凝时间较室温长,经肝素、草酸钾、低温处理的血液不凝,经竹签搅拌的血液不凝且竹签上缠有乳白色丝状物。结论:增加粗糙面、组织因子促进血液凝固;稀释血液、涂石蜡于试管壁可延长凝血时间;肝素、草酸钾、低温抑制血液凝固。纤维蛋白是血液凝固所必需的。【关键词】血液凝固;凝血因子;肝素;纤维蛋白 1实验材料和方法 1.1实验材料 1.1.1实验动物 家兔。 1.1.2实验材料和器械 棉花,石蜡油,碎冰块,氯化钠,肝素,草酸钾,肺组织浸液,氨

基甲酸乙酯;试管(8支),小烧杯(2支),竹签,兔手术台,手术器械,注射器,动脉夹,动脉插管,恒温水浴槽,秒表(本实验用手机秒表功能)。 1.2实验方法 1.2.1家兔称重后,按5mL/kg体重剂量给家兔耳缘静脉注射200g/L 的氨基甲酸乙酯使之麻醉,将兔仰卧并固定于兔手术台上。 1.2.2切开颈部皮肤、肌肉后,使两侧颈总动脉暴露,用玻璃分针分离一侧颈总动脉,头端用线结扎,向心端夹上动脉夹。用眼科剪在近结扎线处的血管壁剪一“V”形小口,向心方向插入动脉插管,用线结扎固定。以备取血之用。 1.2.3取8支试管,并编号。按下表实验条件准备完毕(其中4号试管1~4组加0.5mLNaCl,而5~8组加2mL NaCl) 编号实验条件 1 空白对照 2 棉花少许 3 石蜡油润滑整个试管表面 4 浸在盛有碎冰块的烧杯中 5 2mL NaCl

微生物名词解释 1.微生物:是存在于自然界的一大群体形微小,结构简单,肉眼直接看不见, 必须借助光学显微镜或电子显微镜放大数百倍,数千倍甚至数万倍才能观察到的微小生物。 2.医学微生物学:主要研究与医学有关的病原微生物的生物学特性,致病机制, 机体的抗感染免疫,特异性检测方法以及相关感染性疾病的防治措施等,以控制和消灭感染性疾病,达到保障和提高人类健康水平的目的。 3.细菌:是属原核生物界的一种单细胞微生物,广义泛指各类原核细胞型微生 物。 4.革兰染色法:标本经固定后,先用碱性染料结晶紫初染,再加碘液媒染,使 之生成结晶紫-碘液复合物,此时细菌呈深紫色,再用95%乙醇脱色,有些细菌被脱色,有些不能。最后用稀释富红或沙黄复染。不被乙醇脱色仍保留紫色者为革兰阳性菌,被乙醇脱色后复染成红色者为革兰阴性菌。 5.荚膜:某些细菌在其细胞壁外包绕一层粘液性物质,为多糖或蛋白质的多聚 体。 6.鞭毛:许多细菌,包括所有的弧菌和螺菌,半数的杆菌和个别球菌,菌体上 附有细长呈波状弯曲的丝状物。 7.菌毛:许多G-菌和少数G+菌菌体表面存在着一种直的,比鞭毛更细,更短的 丝状物。 8.芽孢:某些细菌在一定的环境条件下,胞质脱水浓缩,在菌体内部形成一个 圆形或卵圆形小体,是细菌的休眠形式。 9.细菌L型:细菌细胞壁缺陷型。细菌细胞壁的肽聚糖结构受到理化或生物因 素的直接破坏或合成被抑制,这种细胞壁受损的细菌在高渗环境下仍可存活者。 10.质粒:质粒是细菌染色体外的遗传物质,存在于细胞质中。 11.异染颗粒:胞质颗粒中有一种主要成分是RNA和多偏磷酸盐的颗粒,其嗜碱 性强,用亚甲蓝染色时着色较深呈紫色。 12.自养菌:以简单的无机物为原料,如利用CO2等作为碳源,利用N2,NH3等 作为氮源,合成菌体成分。能量来自无机物的氧化称为化能自养菌,能量来自光合作用称为光能自养菌。 13.异养菌:必须以多种有机物为原料才能合成菌体成分并获得能量。腐生菌以 动植物尸体,腐败食物等作为营养物;寄生菌生活在活体内。所有病原菌都是异养菌,大部分属寄生菌。 14.专性厌氧菌:缺乏完善的呼吸酶系统,只能在低氧分压或无氧环境中进行发 酵。 15.生长曲线:以培养时间为横坐标,培养物中活菌数的对数为纵坐标,可绘制 出一条生长曲线。 16.细菌的生化反应试验:各种细菌所具有的酶不完全相同,对营养物质的分解 能力亦不一致,因而其代谢产物有别。根据此特点,利用生物化学方法鉴别不同细菌称为细菌的生化反应试验。 17.培养基:由人工方法配制而成,专供微生物生长繁殖使用的混合营养物制品。 18.菌落:单个细菌分裂繁殖成一堆肉眼可见的细菌集团。 19.纯培养:挑取一个菌落,接种到另一个培养基中,可生长出来的大量的纯种

实验3.1 血液凝固及其影响因素 一、实验目的 1.了解血液凝固的基本过程。 2.测定加速及延缓血液凝固的各种物理和化学因素。 二、实验原理 血液流出血管后会很快凝固,血液凝固是指血液由流动的液体变为不能流动的凝胶状台地过程,其实质是血液中的可溶性纤维蛋白原转变为不溶性的纤维蛋白的过程;纤维蛋白交织成网,把血细胞及血液的其他成分网罗在内,从而形成血凝块。血液凝固的过程可分为三个阶段:第一阶段是凝血酶原激活物的形成,第二阶段是凝血酶的形成,第三阶段是纤维蛋白的生成。三个阶段的实质是由凝血因子按一定的顺序相继激活而生成的凝血酶最终使可溶性纤维蛋白原变成不溶性的纤维蛋白。 凝血系统包括内源性和外源性两套凝血系统。内源性凝血途径是指参与凝血的因子全部来自血液,通常因血液与带负电荷的衣物表面接触而被启动。外源性凝血途径是由来自血液之外的组织因子与血液接触而启动的凝血过程。内源性与外源性凝血系统的区别是:外源性凝血系统所需的凝血因子的种类及凝血步骤较少,因此血液凝固的时间短,而内源性凝血系统的血液凝固时间长。 本试验在暴露血管的条件下直接从动物动脉取血,观察记录不同实验条件下血液凝固的时间,通过加入外源性的组织因子来观察外源性凝血系统的作用,比较内源性与外源性凝血系统血液凝固过程的不同,并进一步比较影响血液凝固的各种物理及化学作用。 三、实验用品 家兔,哺乳动物手术器械一套,小试管11支,带橡皮条的玻璃棒,小烧杯两只,试管架,秒表13个,0.1%的肝素,2%草酸钾,7%枸缘酸钠,8%的Cacl2溶液,细玻璃粉,石蜡油,冰块。 四、实验方法和步骤 1、备好11支干洁试管和2只小烧杯。 2、麻醉家兔,进行动脉插管。 取一只家兔,从一侧耳缘静脉缓慢注入25%氨基甲酸乙酯(4ml/kg体重),待其麻醉后,背位固定于手术台上,距喉头1~2cm起,之胸骨上端1~2cm止,做一5~7厘米长的正中皮肤切口,钝性分离皮下组织和肌肉,实施气管插管。然后,暴露一侧颈总动脉,于近心端加

机能实验:影响血液凝固的因素 (此作业得分94分仅供参考) 一、实验目的 1、学习家兔的基本手术操作。 2、观察血液凝固的现象。 3、了解血液凝固的基本过程。 4、观察某些因素对血液凝固的影响。 二、实验原理 1、血液凝固:血液由流动液体状态变成不流动的胶冻状态,需要多种凝血因子的参与一系列复杂的酶促反应过程。 2、分为凝血酶原激活物的形成、凝血酶原激活生成凝血酶和纤维蛋白原转变为纤维蛋白等三个阶段。 3、分为内源性凝血途径和外源性凝血途径。 三、实验材料 1、实验对象:家兔。 2、实验器材与药品:哺乳动物实验手术器械一套,25ml小烧杯2个,竹签,清洁小试管9支,水浴装置一套,冰块,棉花,石蜡油,肝素,草酸钾,L的CaCl2溶液,肺组织悬液,富血小板血浆,少血小板血浆,生理盐水等。 四、实验方法和观察项目 1、动物手术 (1)将家兔称重后,按5ml/kg的剂量自耳缘静脉缓慢注射20%乌拉坦。 (2)麻醉完成后将家兔以仰卧位固定于兔手术台上,将颈部被毛用粗剪剪去。

(3)在颈部腹面正中从甲状软骨水平向后至胸骨上缘做5-7cm的纵行切口,一次钝性分离皮下组织、肌肉及气管表面结缔组织直至暴露气管。分离气管,行气管插管术。 (4)分离一侧的颈总动脉,将颈总动脉游离2-3cm,穿双线备用。用其中一线结扎劲总动脉远心端,近心端用动脉夹闭。用眼科剪在颈总动脉靠近远心端结扎线处剪一斜口(约45°),将动脉插管向心脏方向插入动脉内约1cm,用另一线结扎,已备取血。 2、实验准备按结果记录表准备好8个试管,并对人员进行分工。 3、取血打开动脉夹,经颈总动脉插管放血入个试管中,每支试管采血约15ml。注意及时记录采血完成时间并将各试管尽快置于其实验条件下,所有试管加入血液后都要充分摇匀。 4、理化因素对血液凝固的影响及其结果观察 接触面粗糙程度、温度以及试剂对血液凝固的影响观察各试管内血液凝固所所需时间。在每支试管采血完成后开始计时,每隔30s将试管轻轻倾斜1次,观察试管中的血液是否凝固,发现血液呈凝胶状不再流动时停止计时,以此得到各试管血液凝固所需时间。在本实验条件下,超过30min血液未凝可视为“不凝”。 五、实验结果 表 1 不同理化环境中血液凝固的时间 编号实验条件凝血所需时间 1无(对照管)4’02” 2加少许棉花3’10” 3用液体石蜡润滑试管内表面8’30” 4置于冰水混合物中5’43” 5置于37℃水浴槽中3’49” 6加肝素8U不凝

病原生物学实验指导 实验一显微镜的使用及细菌的观察 一、显微镜油镜的使用和保护 目的熟练掌握显微镜油镜的使用和保护,以便能娴熟应用油镜观察细菌材料标本。 原理细菌个体微小,肉眼不能看到,必须使用油镜,将其放大1000倍左右才能看到。如光线直接从标本玻片经空气层进入油镜头时,由于介质密度不同发生折射现象,因此进入物镜中的光线很少,结果视野暗淡,物像不清晰。如在标本玻片上加上折光率和玻片(n=1.52)相近的香柏油(n=1.515),就可避免光线的分散,加强视野的亮度,获得清晰的物像(见图1)。 材料附有油镜头的普通光学显微镜一架,染色标本片,香柏油,擦镜纸,二甲苯,消毒缸。 方法步骤 (一)使用法 1.油镜的识别 油镜头上都有标记,标有90×或100×;镜头前端有黑、白或红色的圆圈:刻有“HI”或“oil”等,其孔径也较其他物镜小,约帽针头大。 2.油镜的使用 (1)用油镜观察标本时应将显微镜直立,勿将镜臂弯曲,以免镜油流散。 (2)以天然光线为光源时,使用平面反光镜,如以灯光为光源,使用凹面反光镜。 (3)将聚光器升到最高位置,再将光圈完全打开,增大射入光线的强度。 (4)标本固定在载物台上,标本面上加镜油1小滴,用标本移动器夹紧标本。 (5)先用低倍镜将视野调至最亮时,并找到标本的适当位置,然后换用油镜。 (6)用眼从侧方看着物镜,缓慢转动粗调节器,使物镜头浸于油滴内,并几

乎与玻片接触为止,但切勿使两者相碰,防止损伤镜头或压碎玻片;然后从目镜观察,轻轻转动粗调节器,看到物像时,再调换细调节器,使物像清晰。未能看到物像时,再重复上述操作。 (7)油镜头使用后立即用拭镜纸擦净镜头上的油。如油已干,可在试镜纸上滴少许二甲苯擦试,并随即用干的试镜纸擦去二甲苯,以防镜片脱落。 (二)油镜的保护 1.显微镜是贵重精密仪器,使用时要精心爱护,不得随意拆散和碰撞。 2.取送显微镜时,应右手持镜臂,左手托镜座,平端于胸前,然后轻放于台面上或柜箱内。 3.防止与强酸、强碱、乙醚、氯仿、酒精等化学药品接触。 4.擦镜头时,用试镜纸擦,切忌使用粗糙的纸片或布片擦试等。擦镜时应顺其直径方向擦,不要转圈擦。 5.不用时,将物镜转开呈八字,使其不正对聚光器,以免物镜与聚光器相碰撞。将聚光器下降,罩上镜套或盖布,对号归位。 思考题 1.怎样操作才能使显微镜的视野最亮?标本最清晰? 2.使用油镜应注意哪些主要事项? 二、细菌材料玻片标本制备(操作) 目的细菌材料需涂布固定于玻片上,然后经染色才能观察其形态、结构及染色反应。 原理细菌为胶体原浆蛋白为主,涂布在玻片上经火焰温热后可固定于玻片,再经染色冲洗既可被染上颜色,且不易被水冲洗掉。 材料葡萄球菌、大肠杆菌培养物、玻片、生理盐水、接种环、酒精灯、火柴、消毒缸。

血液凝固的影响因素实验报告 篇一:影响血液凝固的因素实验报告书写 影响血液凝固的因素 (一)实验目的:通过本实验来了解血液凝固的基本过程及了解影响血液凝固的一些因素。 (二)实验对象:家兔 (三)实验步骤:(略) (四)实验结果: 1、观察纤维蛋白原在凝血过程中的作用:实验中可见到静置杯内血液发生凝固。搅拌杯内血液不凝固,但在毛刷上见到红色的血凝块,经水冲洗后毛刷上缠绕有白色丝状物。 2、观察影响血凝的一些理化因素:如下表9-1所示。 表9-3影响血凝的一些理化因素实验条件 1.加少许棉花 2. 用石蜡油均匀涂试管内壁 3.放置37℃水浴 4.放置冰水水浴

5.加肝素10个单位 6.加草酸钾2mg (表9-3文字说明:略) 3、观察内源性及外源性凝血过程:如下表9-2所示 表9-2内源性和外源性凝血过程的观察 试剂 1、富血小板血浆 2、少血小板血浆 3、生理盐水 4、羊肺悬液 5、0.025mol/L CaCl2 血液凝固时间 (表9-2文字说明:略) (五)讨论: 血液凝固是指血液由流动的液体状态变为不流动的冻胶状态血液凝固过程大致分为三个主要阶段:①凝血酶原激活物形成;②凝血酶原激活成凝血酶,③纤维蛋白原转变为

纤维蛋白。在凝血酶原激活物的形成过程中分有两种不同的途径:内源性凝血途径和外源性凝血途径。内源性凝血途径是由凝血因子Ⅻ启动的,参与血凝的全部凝血因子都在血浆内。凝血因子Ⅻ可被各种带负电荷的物质等所激活,如血管内膜暴露的胶原纤维、玻璃、陶器等。外源性凝血途径是由存在于血管外组织中的凝血因子Ⅲ所启动的,其余参与的凝血因子也在血管内。凝血因子Ⅲ在脑、肺、胎盘组织含量很丰富。 不管是内源性凝血途径或外源性凝血途径,他们最后的是使血纤维蛋白的形成而使血液发生凝固。在观察纤维蛋白原在凝血过程中作用的实验中,由于参与凝血的全部凝血因子都在血浆中,因此其凝血过程是属于内源性凝血。由于玻璃和毛刷表面都带有负电荷,后者可激活凝血因子Ⅻ,启动内源性凝血过程。凝血到最后阶段时,在凝血酶的作用下,把纤维蛋白原水解成血纤维蛋白;形成的纤维蛋白不断地交叉成网状结构,把血液中的所有血细胞网凝血时间 50’’ 8’15’’ 2’15’’ 6’45’’不凝不凝试管1 0.2 ml 0.2 ml 0.2 ml 2’15’’试管2 0.2 ml 0.2 ml 0.2 ml 3’45’’试管3 0.2 ml 0.2 ml 0.2 ml 45’’ 罗于其中,从而使血液发生凝固。静置杯中的血液,由于发生了上述的血液凝固过程,所形成的纤维蛋白没有被破

影响血液凝固的因素 (一)实验目的:通过本实验来了解血液凝固的基本过程及了解影响血液凝固的一些因素。(二)实验对象:家兔 (三)实验步骤:(略) (四)实验结果: 1、观察纤维蛋白原在凝血过程中的作用:实验中可见到静置杯内血液发生凝固。搅拌杯内血液不凝固,但在毛刷上见到红色的血凝块,经水冲洗后毛刷上缠绕有白色丝状物。 2、观察影响血凝的一些理化因素:如下表9-1所示。 表9-3 影响血凝的一些理化因素 实验条件凝血时间 1.加少许棉花50’’ 2. 用石蜡油均匀涂试管内壁8’15’’ 3.放置37℃水浴2’15’’ 4.放置冰水水浴6’45’’ 5.加肝素10个单位不凝 6.加草酸钾2mg 不凝 (表9-3文字说明:略) 3、观察内源性及外源性凝血过程:如下表9-2所示 表9-2 内源性和外源性凝血过程的观察 试剂试管1 试管2 试管3 1、富血小板血浆0.2 ml 2、少血小板血浆0.2 ml 0.2 ml 3、生理盐水0.2 ml 0.2 ml 4、羊肺悬液0.2 ml 5、0.025mol/L CaCl20.2 ml 0.2 ml 0.2 ml 血液凝固时间2’15’’3’45’’45’’ (五)讨论: 血液凝固是指血液由流动的液体状态变为不流动的冻胶状态血液凝固过程大致分为三个主要阶段:①凝血酶原激活物形成;②凝血酶原激活成凝血酶,③纤维蛋白原转变为纤维蛋白。在凝血酶原激活物的形成过程中分有两种不同的途径:内源性凝血途径和外源性凝血途径。内源性凝血途径是由凝血因子Ⅻ启动的,参与血凝的全部凝血因子都在血浆内。凝血因子Ⅻ可被各种带负电荷的物质等所激活,如血管内膜暴露的胶原纤维、玻璃、陶器等。外源性凝血途径是由存在于血管外组织中的凝血因子Ⅲ所启动的,其余参与的凝血因子也在血管内。凝血因子Ⅲ在脑、肺、胎盘组织含量很丰富。 不管是内源性凝血途径或外源性凝血途径,他们最后的是使血纤维蛋白的形成而使血液发生凝固。在观察纤维蛋白原在凝血过程中作用的实验中,由于参与凝血的全部凝血因子都在血浆中,因此其凝血过程是属于内源性凝血。由于玻璃和毛刷表面都带有负电荷,后者可激活凝血因子Ⅻ,启动内源性凝血过程。凝血到最后阶段时,在凝血酶的作用下,把纤维蛋白原水解成血纤维蛋白;形成的纤维蛋白不断地交叉成网状结构,把血液中的所有血细胞网

生理学影响血液凝固的因素实验报告分析影响血液凝固的实验 1 血液凝固机理血液凝固的化学本质是溶胶状态的纤维蛋白原转变成凝胶状态的纤维蛋白,催化此反应的主要是凝血酶。而正常血液中以无活性的凝血酶原形式存在,在一定条件下被激活而成为凝血酶。凝血酶原激活物是由活化的凝血因子和磷脂胶粒和钙的形式复合物,因此凝血因子的活化是导致血液凝固的触发机制,据触发凝血过程的形式不同,又有内源性和外源性凝血之分。内源性凝血是指因心血管内膜受损或血液抽出机体外接触异物表面而触发的,仅有血管内凝血因子参与的凝血过程;外源性凝血则指有损组织释放的组织凝血活素所参与的凝血过程 2 低温对凝血的影响将血液置于冰块中,凝血时间较室温长。因此,本次实验证明低温可抑制凝血作用。其机制为凝血酶发挥作用需要适宜的温度,温度适宜时,凝血酶活性高,血凝速度快。温度较低时凝血酶活性低,血凝速度慢。 3 肺组织浸液对凝血的影响肺组织浸液含组织因子,而组织因子在凝血过程中起促进作用。组织因子是一种脂蛋白复合物,含有大量磷脂。当它进入血浆后。血浆中的钙离子将因子?连接于组织因子的磷脂上,形成复合物,后者可使凝血因子X活化为Xa,并与Ca2+、因子V和血小板磷脂相互作用而形成凝血酶原激活物,然后通过与内源性凝血系统后阶段相同的途径,完成凝血的化学反应。因此,肺组织浸液可促进血液凝固,本次实验中加入肺组织浸液0.1 ml后血液凝固时间明显缩短。 4 棉花对血液凝固的影响实验中在血液中放入少许棉花后血液凝固时间较室温缩短。棉花给血液凝固提供了一个粗糙的表面。粗糙表面可引发血小板集聚,而相对光滑的表面可阻止纤维蛋白和血小板聚集的粘附。

1名词解释 正常菌群:是定居于人体表和开放性腔道中不同种类和数量的微生物群。 条件致病菌:有些细菌可在人体皮肤或与外界相通的腔道内寄生、增殖,通常不致病,但当条件改变时或因宿主免疫功能下降就可能致病侵袭力:是指致病菌突破机体的防御功能,在体内定居、繁殖和扩散的能力。 隐性感染:当机体抗感染的免疫力较强,或侵入的致病菌数量不多、毒力较弱,感染后对集体损害轻,不出现或出现不明显的临床症状。毒血症:病原菌侵入机体局限组织中生长繁殖后,只有其产生的外毒素进入血液,细菌本身不侵入血流,外毒素作用于组织和细胞,引起特殊的临床症状,如白喉和破伤风菌等。 菌学症:病原菌由局部侵入血流未在其中繁殖或极少量繁殖引起轻微的临床症状、 败血症:病原菌侵入血液,并在其中大量生长繁殖产生毒性代谢产物,引起全身严重的中毒症状。如鼠疫和炭疽菌,引起不规则发热,皮肤和粘膜有出血点,肝脾肿大等。 脓毒血症:指化脓性病菌侵入血流后,在其中大量繁殖,并通过血流扩散至宿主体内的其他组织或器官,产生新的化脓性病灶。 带菌者:有时致病菌在显性或隐性感染后并未立即消失,在体内继续存留一定时间,与机体免疫力处于相对平衡状态,是为带菌状态,该宿主称为带菌者。

医院感染:是指患者在入院时既不存在,也不处于潜伏期,而在医院内发生的感染,包括在医院获得而于出院后发病的感染。 2何谓条件致病菌?致病条件是什么? 答:条件致病菌是指在正常情况下不致病,但在某些特殊的条件下可引起疾病的正常菌群。其致病的条件是①细菌寄居部位改变。②机体免疫力降低。③菌群失调。 3构成细菌侵袭力的因素有哪些? 答:细菌的菌体表面结构及其产生的侵袭性酶有关。⑴菌体表面结构:①菌毛和粘附因子②荚膜③类荚膜物质:如A族链球菌表面的M蛋白、伤寒和副伤寒杆菌表面的Vi抗原及某些大肠杆菌的K抗原等。 ⑵侵袭性酶:如A族链球菌产生的链激酶和透明质酸酶,金黄色葡萄球菌产生的血浆凝固酶等。 4细菌内,外毒素个各有何特点? 答::①绝大多数革兰阳性菌及部分革兰阴性菌产生的毒性蛋白质。 ②不耐热。③可刺激机体产生抗毒素。④毒性强。⑤对机体具有选择毒性作用。:⑴革兰阴性细菌细胞壁的脂多糖。⑵耐热。⑶不能刺激机体产生抗毒素。⑷具有菌种抗原特异性。⑸毒性较弱:

影响血液凝固的因素 [实验目的] 以血液凝固时间作为指标,了解对血液凝固影响的因素,加深对生理止血过程的理解。 [实验原理] 血液凝固是一个酶的有限水解激活过程,在此过程中有多种凝血因子参与。根据凝血过 程起动时激活因子来源不同,可将血液凝固分为内源性激活途径和外源性激活途径。内源性激活途径是指参与血液凝固的所有凝血因子在血浆中,外源性激活途径是指受损的组织中的 组织因子进入血管后,与血管内的凝血因子共同作用而启动的激活过程。 [实验对象]家免。 [实验药品] 哺乳动物手术器械一套、兔手术台、清洁小试管(10*7.5mm)8支、试管架、50ml小烧杯2个、20ml注射器、滴管、动脉夹、塑料动脉插管、带橡皮刷的玻棒或竹签、棉花、恒温水浴器。20殖基甲酸乙酯、生理盐水、0.5%肝素、10%草酸钾、3%!化钙、液体石蜡、碎冰块、肺组织浸液(取兔肺剪碎,洗净血液,浸泡于3~4倍量的生理盐水中过夜、匀浆离心、过滤, 收集的滤液即肺组织浸液,存入冰箱备用)。 [仪器器械] 免手术台,常规手术器械,动脉夹,动脉插管(或细塑料导管),注射器,试管8 支, 小烧杯2个,试管架,竹签1束(或细试管刷),秒表 [实验方法与步骤] 1. 静脉注射氨基甲酸乙酯溶液,按 5 ml/kg的量,将兔麻醉,仰卧固定于兔手台上。正 中切开颈部,分离一侧颈总动脉,远心端用线结扎阻断血流,近心端夹上动脉夹。在动脉当 中斜向剪一小切口,插入动脉插管(或细塑料导管),结扎导管以备取血。 2. 试管准备好。 试管1不加任何处理(对照管) 试管2放少许棉花 试管3用液状石蜡润滑整个试管内表面 试管4置于37 C水浴槽中 试管5置于有冰块的小烧杯中 试管6加肝素8U 试管7加草酸钾1?2 ml 试管8加肺组织浸液1 ml 3. 放开动脉夹,每管加入血液2 ml。将多余的血盛于小烧杯(1)(2)中,烧杯(1)不断用竹签搅动直至纤维蛋白形成。 4. 记录凝血时间每个试管加血2 ml后,即刻开始计时,每隔壁15 s倾斜一次,观察血 液是否凝固,至血液成为凝胶状不再流动为止,记录所经历的时间。5、6、7号试管加入血 液后,用拇指盖住试管口将试管颠倒两次,使血液与药物混合。 5. 如果加肝素和草酸钾的试管不出现血凝,可再向两管内分别加入0.025 mol?L-1的CaCI 溶容液2?3滴,观察血液是否发生凝固? [注意事项] 1. 采血的过程尽量要快,以减少计时的误差。对比实验的采血时间要紧接着进行。 2. 判断凝血的标准要力求一致。一般以倾斜试管达450时,试管内血液不见流动为准。 3. 每支试管口径大小及采血量要相对一致,不可相差太大。 4、准备好试管,按顺序连续放血。 5、每管凝血时间的计时应从血液放入试管开始。 6、一组对照最好由一个人计时 [实验结果]

实验五病原性球菌 目的 (一) 掌握致病性葡萄球菌的特征;抗链球菌溶血素“O”试验;甲型链球菌与肺炎链球菌区别。 (二) 熟悉三种链球菌在血平板上的区分;肺炎链球菌、脑膜炎奈瑟菌的形态特征。 (三) 了解病原性球菌的形态、染色性。 内容 (一) 病原性球菌的形态及染色性(示教)。 (二) 葡萄球菌培养及生化特性(示教)。 (三) 致病性葡萄球菌的鉴定(操作)。 (四) 链球菌的培养与抗链球菌溶血素“O”试验(示教与操作)。 (五) 肺炎链球菌与甲型链球菌的区别(示教)。 (六) 脓汁或咽拭子分离培养(操作)。 一、病原性球菌的形态及染色性(示教) 1.葡萄球菌的形态及染色性(示教) 【材料】 金黄色葡萄球菌革兰染色示教片。 【方法】 油镜观察细菌的形态、排列及染色性。 2.链球菌的形态及染色性(示教) 【材料】 乙型链球菌血清肉汤培养物制作的革兰染色示教片。 【方法】 油镜观察链球菌的形态、大小、排列及染色性。 3.肺炎链球菌的形态结构及染色性(示教) 【材料】 肺炎链球菌革兰染色示教片、肺炎链球菌荚膜示教片。 【方法】 油镜观察二张示教片中肺炎链球菌的形态结构特点及其染色性。 4.脑膜炎奈瑟菌的形态及染色性(示教) 【材料】

脑膜炎奈瑟菌革兰染色示教片。 【方法】 油镜观察注意形态、大小、排列以及染色性。 5.淋病奈瑟菌的形态及染色性. 【材料】 淋病性尿道、阴道脓汁涂片(革兰染色)。 【方法】 油镜观察细菌形态、排列、在细胞内或外及染色性。 二、葡萄球菌培养及生化特性(示教) 【材料】 1.金黄色葡萄球菌和表皮葡萄球菌血琼脂平板培养物 2.金黄色葡萄球菌和表皮葡萄球菌甘露醇管 【方法】 1.取金黄色葡萄球菌和表皮葡萄球菌的血琼脂平板培养物,观察二种葡萄球菌单个菌落的形态、大小、表面、边缘、透明度、颜色及溶血性(如颜色不易区别时,可用滤纸片揩抹菌落观察)。 2.取金黄色葡萄球菌和表皮葡萄球菌的甘露醇发酵管,观察二者对甘露醇的分解情况。 三、致病性葡萄球菌的鉴定 致病性葡萄球菌的鉴定,一般实验室都根据以下特征,其中尤以血浆凝固酶试验意义最大。 1.产生金黄色色素。 2.对家兔或羊红细胞有溶血作用。 3.分解甘露醇,产酸不产气。 4.血浆凝固酶试验阳性。 5.耐热DNA酶试验阳性。 血浆疑固酶试验:试管法(示教) 【材料】 见实验四。 【方法】 见实验四 耐热DNA酶试验(示教)

血液凝固和影响血液凝固的因素 浙江中医药大学14级临床医学本部三班张伊娜 【摘要】目的:通过测定某些条件下的血液凝固时间,探究各种因素对血液凝固的影响及机制。方法:取家兔新鲜血液分别置于室温、低温、涂石蜡于试管壁的试管,加棉花、NaCl、肝素、草酸钾、肺组织浸液,用竹签搅拌处理,观察记录其凝血时间并与不做任何处理的血液凝固时间进行对比,分析凝血时间的变化。结果:经棉花、肺组织浸液处理的血凝时间较室温短,经NaCl、涂石蜡于试管壁处理的血凝时间较室温长,经肝素、草酸钾、低温处理的血液不凝,经竹签搅拌的血液不凝且竹签上缠有乳白色丝状物。结论:增加粗糙面、组织因子促进血液凝固;稀释血液、涂石蜡于试管壁可延长凝血时间;肝素、草酸钾、低温抑制血液凝固。纤维蛋白是血液凝固所必需的。 【关键词】血液凝固;凝血因子;肝素;纤维蛋白 1实验材料和方法 1.1实验材料 1.1.1实验动物 家兔。 1.1.2实验材料和器械 棉花,石蜡油,碎冰块,氯化钠,肝素,草酸钾,肺组织浸液,氨基甲酸乙酯;试管(8支),小烧杯(2支),竹签,兔手术台,手术器械,注射器,动脉夹,动脉插管,恒温水浴槽,秒表(本实验用手

机秒表功能)。 1.2实验方法 1.2.1家兔称重后,按5mL/kg体重剂量给家兔耳缘静脉注射200g/L 的氨基甲酸乙酯使之麻醉,将兔仰卧并固定于兔手术台上。 1.2.2切开颈部皮肤、肌肉后,使两侧颈总动脉暴露,用玻璃分针分离一侧颈总动脉,头端用线结扎,向心端夹上动脉夹。用眼科剪在近结扎线处的血管壁剪一“V”形小口,向心方向插入动脉插管,用线结扎固定。以备取血之用。 1.2.3取8支试管,并编号。按下表实验条件准备完毕(其中4号试管1~4组加0.5mLNaCl,而5~8组加2mL NaCl) 图示:促凝与抗凝试验 1.2.4放开动脉夹,先放一管血后再1~8号管每管加入血液1mL(约