广西红树林生态系统的开发及保护

吴永华

摘要:广西沿海红树林分布广、面积大、种类丰富。由于广西经济欠发达,加上传统方式的滥伐开发、盲目围垦

等原因,使红树林遭受了严重破坏,作为沿海防护林重要组成部分和重要的生态系统,加强红树林生态系统恢复与

重建对维护沿海地区的生态平衡有重要意义。本文分析了广西省红树林生态系统的现状以及遭受破坏的原因,并对

红树林生态系统的开发与保护提出几点建议。

关键词:红树林;广西壮族自治区;开发及保护

1 广西沿海红树林资源分布状况

1.1 红树林的分布

广西沿海地区位于北回归线以南,南濒北部湾,地理位置为北纬21°24′~ 22°01′,东经107°56′~ 109°47′;包括北海市、钦州市和防城港市。岸线总长14891.64km, 岛屿海岸线长600km, 其中海堤总长75614 km。沿海滩涂面积1000多hm2。广西现有连片分布、面积大于0.1hm2的红树林斑块863个, 总面积8374.9 hm2[1]。

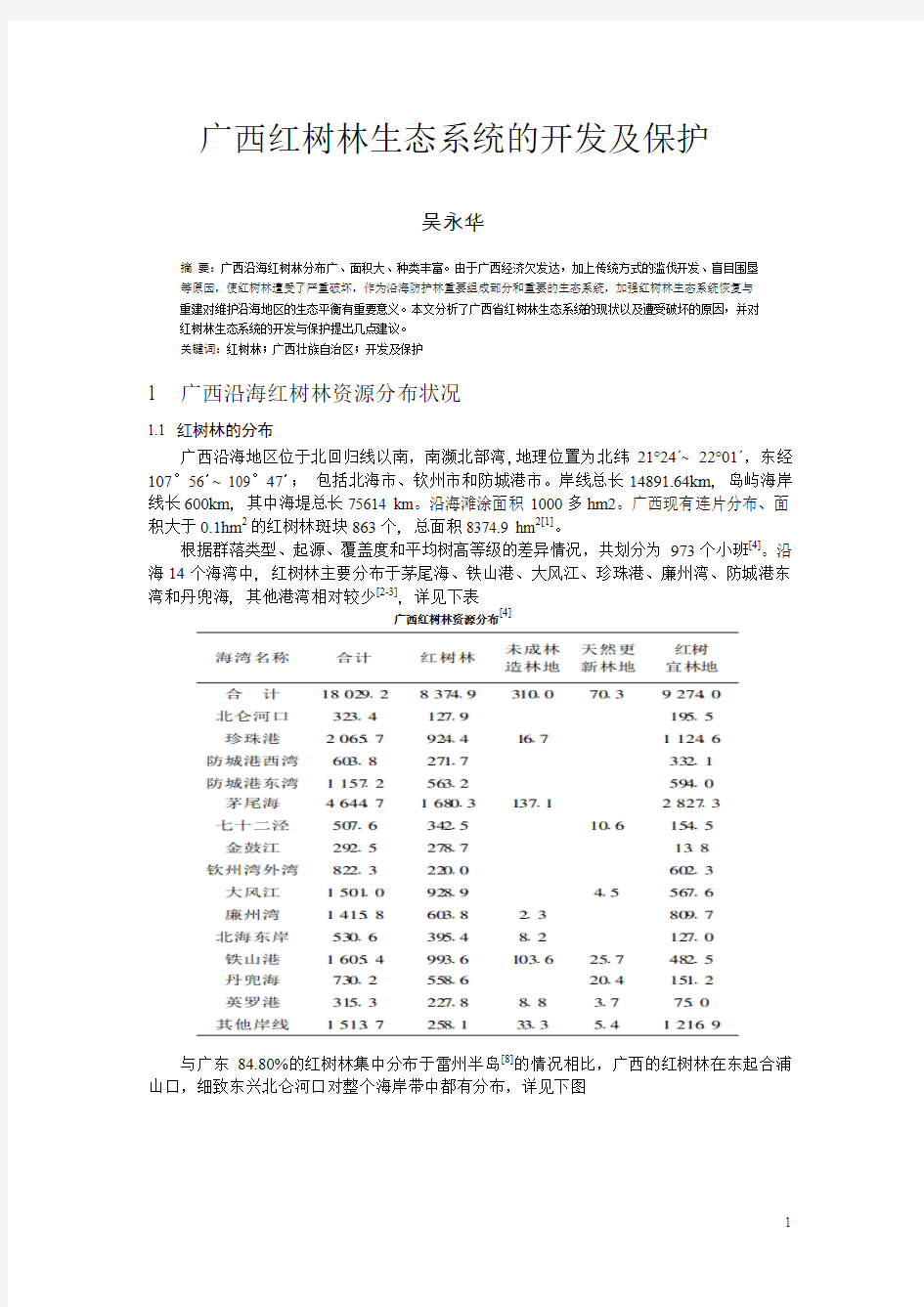

根据群落类型、起源、覆盖度和平均树高等级的差异情况,共划分为973个小班[4]。沿海14个海湾中, 红树林主要分布于茅尾海、铁山港、大风江、珍珠港、廉州湾、防城港东湾和丹兜海, 其他港湾相对较少[2-3], 详见下表

[4]

广西红树林资源分布

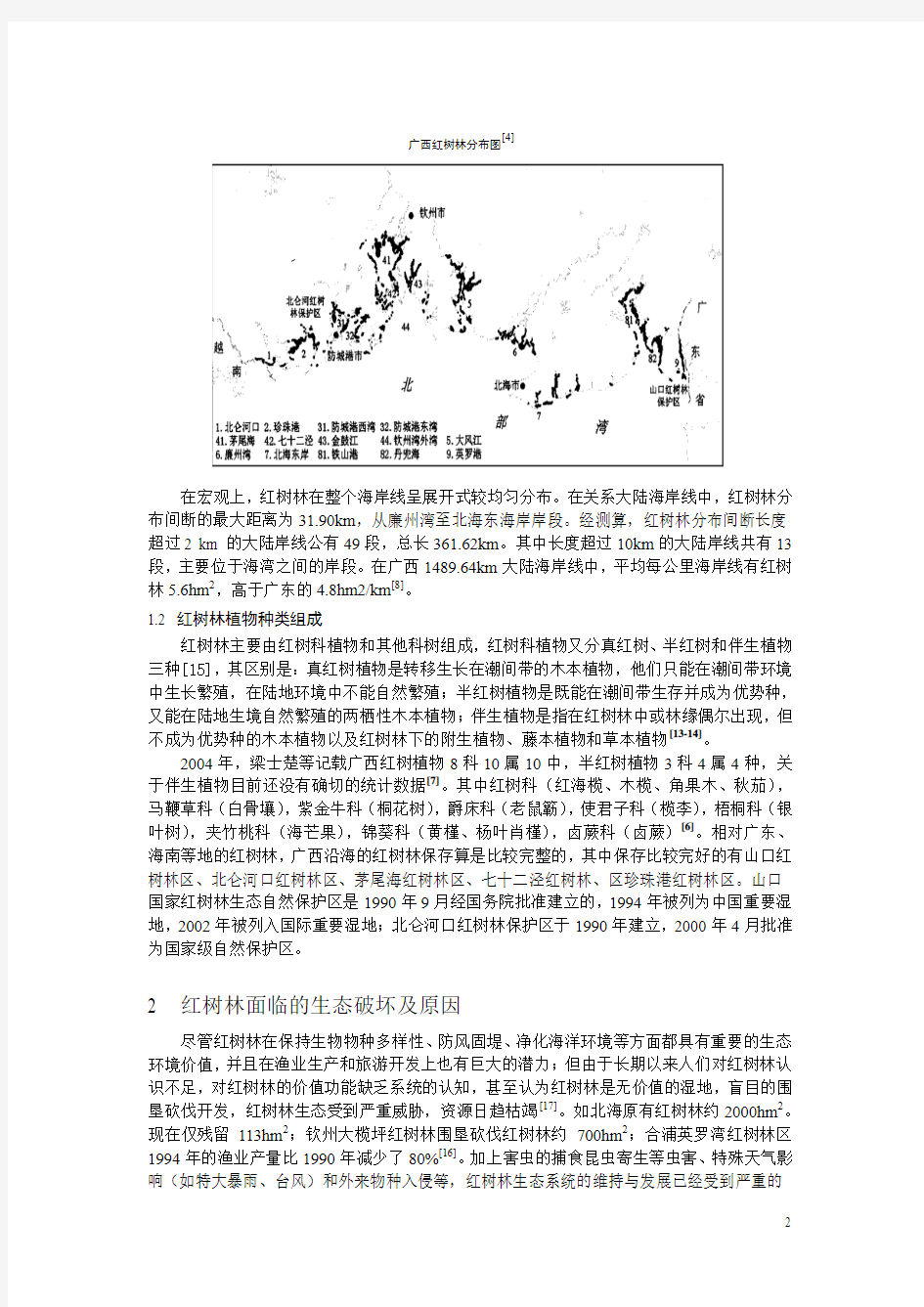

与广东84.80%的红树林集中分布于雷州半岛[8]的情况相比,广西的红树林在东起合浦山口,细致东兴北仑河口对整个海岸带中都有分布,详见下图

[4]

广西红树林分布图

在宏观上,红树林在整个海岸线呈展开式较均匀分布。在关系大陆海岸线中,红树林分布间断的最大距离为31.90km,从廉州湾至北海东海岸岸段。经测算,红树林分布间断长度超过2 km的大陆岸线公有49段,总长361.62km。其中长度超过10km的大陆岸线共有13段,主要位于海湾之间的岸段。在广西1489.64km大陆海岸线中,平均每公里海岸线有红树林5.6hm2,高于广东的4.8hm2/km[8]。

1.2 红树林植物种类组成

红树林主要由红树科植物和其他科树组成,红树科植物又分真红树、半红树和伴生植物三种[15],其区别是:真红树植物是转移生长在潮间带的木本植物,他们只能在潮间带环境中生长繁殖,在陆地环境中不能自然繁殖;半红树植物是既能在潮间带生存并成为优势种,又能在陆地生境自然繁殖的两栖性木本植物;伴生植物是指在红树林中或林缘偶尔出现,但不成为优势种的木本植物以及红树林下的附生植物、藤本植物和草本植物[13-14]。

2004年,梁士楚等记载广西红树植物8科10属10中,半红树植物3科4属4种,关于伴生植物目前还没有确切的统计数据[7]。其中红树科(红海榄、木榄、角果木、秋茄),马鞭草科(白骨壤),紫金牛科(桐花树),爵床科(老鼠簕),使君子科(榄李),梧桐科(银叶树),夹竹桃科(海芒果),锦葵科(黄槿、杨叶肖槿),卤蕨科(卤蕨)[6]。相对广东、海南等地的红树林,广西沿海的红树林保存算是比较完整的,其中保存比较完好的有山口红树林区、北仑河口红树林区、茅尾海红树林区、七十二泾红树林、区珍珠港红树林区。山口国家红树林生态自然保护区是1990年9月经国务院批准建立的,1994年被列为中国重要湿地,2002年被列入国际重要湿地;北仑河口红树林保护区于1990年建立,2000年4月批准为国家级自然保护区。

2 红树林面临的生态破坏及原因

尽管红树林在保持生物物种多样性、防风固堤、净化海洋环境等方面都具有重要的生态环境价值,并且在渔业生产和旅游开发上也有巨大的潜力;但由于长期以来人们对红树林认识不足,对红树林的价值功能缺乏系统的认知,甚至认为红树林是无价值的湿地,盲目的围垦砍伐开发,红树林生态受到严重威胁,资源日趋枯竭[17]。如北海原有红树林约2000hm2。现在仅残留113hm2;钦州大榄坪红树林围垦砍伐红树林约700hm2;合浦英罗湾红树林区1994年的渔业产量比1990年减少了80%[16]。加上害虫的捕食昆虫寄生等虫害、特殊天气影响(如特大暴雨、台风)和外来物种入侵等,红树林生态系统的维持与发展已经受到严重的

威胁。笔者认为,关系沿海红树林湿地资源遭受到破坏的主要原因有一下几个方面。

2.1 资源过度利用

随着人口数量增多和经济发展,人们对资源的需求量不断增大,从而导致了滩涂资源和红树林湿地资源的过度开发、过度捕捞、非法狩猎等行为。部分沿海地区的居民仍然依赖红树林作为燃料[8]。无序开发、围海造田、开挖养殖塘发展水产养殖或大量建立海滨旅游区,都导致了红树林的大面积砍伐,致使红树林生态系统极其生物生存环境收到严重破坏甚至消失。

2.2保护区区域和红树林资源权属不明确

保护区内的区域(特别是海域)和红树林资源的所有权、试用期和管理保护权,是属于保护管理部门,还是海洋管理部门,或是当地乡村委会没有明确的规定[12]。出现了多头管理,政出多门,推诿扯皮,责任不明,严重妨碍了对红树林资源的保护管理;致使红树林管理保护处于较为混乱的状态[11-13]。

2.3保护区建设经费严重不足

保护区建设经费严重不足,是保护区面临的主要问题。没有经费,难以开展红树林生态环境的监测和可持续利用的研究以及恢复扩种。经费不足,职工工资福利偏低,且保护区地处边陲,工作环境艰苦,科技人员调不进,致使管理队伍技术力量薄弱[17]。

3加快红树林生态系统恢复与重建的几点建议

3.1健全法规,明确职责,加快红树林保护区网络建设

虽然国务院早已出台《海洋环境保护法》和《国家海域使用管理暂行规定》,是红树林的培育、保护和管理工作有法可依,但误食国家法律、急功近利、破坏红树林的行为仍时有发生[9]。目前只颁布了《广西壮族自治区山口红树林生态自然保护区管理办法》,对全自治区而言仍然没有成文的红树林保护法,因而当务之急是结合广西自身实际,加快制定《广西壮族自治区红树林自然生态区保护条例》,明确主管部门,消除多头管理、推诿扯皮现象,协调好各级主管部门与政府、各部门间的工作,坚持完事领导任期深林资源目标责任制,以规范红树林的发展和保护管理工作。同时应对红树林资源进行系统、全面调查、摸清家底,在有保护价值、红树林集中分布或适宜红树林生长的滩涂地区加快成立红树林保护区,建立自然保护区网络,从而有效的保护广西沿海的红树林湿地资源[15]。

3.2 科学规划,依法管理,促进红树林的合理开发

划是保护区工作的基础和依据,是处理好保护区与周边关系解决好资源保护与开发的前提。红花塑料自然保护区应根据自身的情况,合理规划保护区核心区、缓冲区、试验区和行政管理区范围,制定适合自身发展的法规,加强协调红树林保护、低效林改造和合理开发利用的各个环节,制止随意砍伐、开垦养殖及无序开发,充分发挥红树林的多种功能,提高沿海红狐狸滩涂的效益。

3.3 重视科研,实施广泛的合作与交流

成立专门的红树林科研机构,设立专项红树林科技攻关课题,加强红树林对虫害、外来物种入侵、造林技术的研究试验;推动红树林防风消浪、促淤护岸等生态效益的定量测定和评价等工作的科技进步[17]。加强国际、省区之间以及保护区之间的技术交流合作,加快专业人才的培养。

3.4加强宣传教育,争取公众参与

红树林生态系统与其他深林生态系统相比更为脆弱,破坏容易,恢复难,因此必须争取全民参与。目前,人们对红树林不可替代的重要生态、经济与社会价值尚未充分认识,各政府部门应广泛通过广播、电视、报刊、杂志、互联网等多种媒体形式对全民进行正反面宣传,

提高全社会对红树林培育和保护管理重要行的认识[15]。红树林自然保护区可不定期与学校或社团组织开展多种形式的红树林生态考察,进行科普教育,扩大影响力。同时,还应积极鼓励和吸收当地群众参与红树林保护及管理工作,使培育和保护红树林成为广大人民群众的自觉行为,只有这样红树林的保护和管理工作才能得到真正落实。

3.5发展生态旅游,推进红树林建设

红树林是沿海防护林中一道独特的风景线,它不但能防风固堤、地狱风浪、维护海湾和河口地区的生态平衡,而且滋生也是一种独特的旅游资源[3]。红树林具有特殊的生态学特征:胎生繁殖,具有支柱根、板状根和气生根,并按各自的生活习性生长在海滩一定的位置,呈现明显的分带现象,是一种不可多得的生态旅游资源[10]。红树林处于蓝天绿水之滨,景观优美,林内动植物种类丰富,因而开展红树林生态旅游,并使之成为优美的滨海旅游观光场所和良好的科普教育基地,对于提高人民生活质量,增加保护建设资金来源,改善生态环境有着积极的作用。

4结语

红树林资源的开发与保护不仅具有重要的科学和经济价值,而且具有政治和国家安全方面的意义。红树林生态系统是一个具有极高生产力的海洋生态系统,是海洋生态保护与近海渔业等产业发展的重要物质基础和生物资源利用技术创新的重要源泉;只有加强保护和管理,合理开发,才能真正发挥红树林生态系统特殊的生态效应、经济效应和社会效应,促进沿海生态系统的可持续发展。

参考文献:

[1] 林鹏, 胡继添.广西的红树林[J].广西植物, 1983, 3(2): 95-102.

[2] 叶维强,庞衍军.广西红树林与环境的关系及其护岸作用.海洋环境科学.1987, 6(3): 32-38

[3] 钱易,唐孝炎. 环境保护与可持续发展[M].北京: 高等教育出版社, 2000.

[4] 梁士楚. 广西的红树林资源及其可持续利用[J].海洋通报1999, 18(2): 77- 83.

[5] 梁士楚.广西北海海岸生白骨壤种群分布格局研究[J]. 广西科学2001.8(1): 57-60, 69.

[6] 李信贤,温远光, 何妙光.广西红树林类型及生态. 广西农学院学报. 1991, 10(4): 70-8.

[7] 梁文, 黎广钊.广西红树林海岸现代沉积初报[J]. 广西科学院学报, 2002, 18(3): 131-134.

[8] 陈远生,甘先华,吴中享,等.广东沿海红树林现状和发展[J].防护林科技, 2001, 46(1): 32-35.

[9] 林大中,刘惠民.广东红树林资源及其保护管理对策[J].中南林业调查规划,2003, 22(2): 35-38.

[10]陈雪清.对红树林的生态功能和生物多样性的全面认识及维护[J]. 林业资源管理, 2001(6): 65-69.

[11]徐友根, 李崧.城市建设对深圳福田红树林生态资源的破坏及保护对策[J]. 资源开发与生态保护, 2002(3): 32-35.

[12]李明顺.粤港的红树林资源与开发利用[J]. 资源开发与保护, 1993, 9 (2): 143 ~ 146.

[13]莫竹承, 范航清, 何斌源.红树林生态防护功能研究[J]. 南海研究与开发, 22000 (1) : 33-36.

[14]韩维栋. 等. 周昂过红树林的生态价值评估[J].生态科学2000, (1) : 23-29.

[15]郎惠卿, 林鹏, 陆健健. 中国湿地研究和保护[M].北京: 华东师范大学出版社, 1998, 93-99.

[16]范航清.广西沿海红树林养护海堤的生态模式及其效益评估[J].广西科学, 1995, 2(4): 48-52.

[17]韩维栋, 高秀梅, 湛江红树林保护策略[J],广东林业科技, 1998, (3): 17-23.

第1题(单项选择)__年深圳市建立了第一个自然保护区——广东内伶仃福田自然保护区 A. 1980 B. 1982 C. 1984 D. 1988 正确答案:C 第2题(单项选择)广东内伶仃福田自然保护区于__年提升为国家级自然保护区。 A. 1984年 B. 1988年 C. 1990年 D. 1992年 正确答案:B 第3题(单项选择)红树林是__的特殊森林。 A. 海洋过渡到陆地 B. 陆地过渡到陆地 C. 陆地过渡到海洋 D. 海洋过渡到海洋 正确答案:C 第4题(判断对错)福田红树林东起新洲河口,西至深圳市红树林海滨生态公园,曲线长约9公里。 正确答案:对 第5题(判断对错)填海不会对红树林保护区构成影响 正确答案:错 第1题(单项选择)所谓湿地,一般是指不管是天然或人工、长久或暂时性的沼泽地、泥炭地或水域地带,静止或流动的淡水、半咸水及咸水体,包括低潮时水深不超过__的水域。 A. 8米 B. 10米 C. 6米 D. 4米 正确答案:C 第2题(单项选择)湿地是众多野生动植物赖以生存的地方,生物多样性极为丰富,和__、海洋一起并称为全球三大生态系统,具有不可替代的生态价值,是非常重要的物种基因库 A. 草地 B. 森林 C. 山脉 D. 湿地 正确答案:B 第3题(单项选择)直到20世纪__年代,湿地的重要性及其作用仍未被人类所认识。 A. 50 B. 60 C. 70 D. 80 正确答案:D 第4题(单项选择)在__中,沉淀物常常是主要的水中污染物质,由于湿地通常位于低洼地区,可以充当沉淀物的沉降地点,加上芦苇和水草的生长使水流速度减慢,更有助于增加沉淀物的滞留和沉降。 A. 水库 B. 冰川 C. 湖泊 D. 河流 正确答案:D 第5题(单项选择)湿地提供的莲子、菱角及浅海水域的__、虾、贝、藻类等是富有营养的食品 A. 鱼 B. 鸡 C. 鹅 D. 鸭 正确答案:A 第1题(多项选择)深圳市政府红树林四大修复工程是__ A. 河口水质净化 B. 红树林修复 C. 建筑与园林 D. 巡逻道改造 正确答案:ABCD 第2题(多项选择)红树林保护区两个外来红树是__ A. 海桑 B. 无瓣海桑 C. 秋茄 D. 海漆正确答案:AB 第3题(判断对错)现在红树林保护区滩涂以每年3厘米的速度在沉积 正确答案:对 第4题(单项选择)红树林保护区的原有面积是__ A. 304 B. 404 C. 204 D. 504 正确答案:A 第5题(单项选择)米埔保护区核心区外保留住__生态 A. 树林 B. 草地 C. 农田 D. 鱼塘 正确答案:D 第1题(判断对错)西部通道建设,对缓解现有口岸压力、促进粤港合作,意义非常重大。对 第2题(单项选择)深圳是内地惟一一个与香港连接的陆路交通枢纽城市,深港之间往来的公路运输车辆占全国出入境车辆的__%, A. 50% B. 60% C. 70% D. 80% 正确答案:D

广西红树林生态系统的开发及保护 吴永华 摘要:广西沿海红树林分布广、面积大、种类丰富。由于广西经济欠发达,加上传统方式的滥伐开发、盲目围垦 等原因,使红树林遭受了严重破坏,作为沿海防护林重要组成部分和重要的生态系统,加强红树林生态系统恢复与 重建对维护沿海地区的生态平衡有重要意义。本文分析了广西省红树林生态系统的现状以及遭受破坏的原因,并对 红树林生态系统的开发与保护提出几点建议。 关键词:红树林;广西壮族自治区;开发及保护 1 广西沿海红树林资源分布状况 1.1 红树林的分布 广西沿海地区位于北回归线以南,南濒北部湾,地理位置为北纬21°24′~ 22°01′,东经107°56′~ 109°47′;包括北海市、钦州市和防城港市。岸线总长14891.64km, 岛屿海岸线长600km, 其中海堤总长75614 km。沿海滩涂面积1000多hm2。广西现有连片分布、面积大于0.1hm2的红树林斑块863个, 总面积8374.9 hm2[1]。 根据群落类型、起源、覆盖度和平均树高等级的差异情况,共划分为973个小班[4]。沿海14个海湾中, 红树林主要分布于茅尾海、铁山港、大风江、珍珠港、廉州湾、防城港东湾和丹兜海, 其他港湾相对较少[2-3], 详见下表 [4] 广西红树林资源分布 与广东84.80%的红树林集中分布于雷州半岛[8]的情况相比,广西的红树林在东起合浦山口,细致东兴北仑河口对整个海岸带中都有分布,详见下图

[4] 广西红树林分布图 在宏观上,红树林在整个海岸线呈展开式较均匀分布。在关系大陆海岸线中,红树林分布间断的最大距离为31.90km,从廉州湾至北海东海岸岸段。经测算,红树林分布间断长度超过2 km的大陆岸线公有49段,总长361.62km。其中长度超过10km的大陆岸线共有13段,主要位于海湾之间的岸段。在广西1489.64km大陆海岸线中,平均每公里海岸线有红树林5.6hm2,高于广东的4.8hm2/km[8]。 1.2 红树林植物种类组成 红树林主要由红树科植物和其他科树组成,红树科植物又分真红树、半红树和伴生植物三种[15],其区别是:真红树植物是转移生长在潮间带的木本植物,他们只能在潮间带环境中生长繁殖,在陆地环境中不能自然繁殖;半红树植物是既能在潮间带生存并成为优势种,又能在陆地生境自然繁殖的两栖性木本植物;伴生植物是指在红树林中或林缘偶尔出现,但不成为优势种的木本植物以及红树林下的附生植物、藤本植物和草本植物[13-14]。 2004年,梁士楚等记载广西红树植物8科10属10中,半红树植物3科4属4种,关于伴生植物目前还没有确切的统计数据[7]。其中红树科(红海榄、木榄、角果木、秋茄),马鞭草科(白骨壤),紫金牛科(桐花树),爵床科(老鼠簕),使君子科(榄李),梧桐科(银叶树),夹竹桃科(海芒果),锦葵科(黄槿、杨叶肖槿),卤蕨科(卤蕨)[6]。相对广东、海南等地的红树林,广西沿海的红树林保存算是比较完整的,其中保存比较完好的有山口红树林区、北仑河口红树林区、茅尾海红树林区、七十二泾红树林、区珍珠港红树林区。山口国家红树林生态自然保护区是1990年9月经国务院批准建立的,1994年被列为中国重要湿地,2002年被列入国际重要湿地;北仑河口红树林保护区于1990年建立,2000年4月批准为国家级自然保护区。 2 红树林面临的生态破坏及原因 尽管红树林在保持生物物种多样性、防风固堤、净化海洋环境等方面都具有重要的生态环境价值,并且在渔业生产和旅游开发上也有巨大的潜力;但由于长期以来人们对红树林认识不足,对红树林的价值功能缺乏系统的认知,甚至认为红树林是无价值的湿地,盲目的围垦砍伐开发,红树林生态受到严重威胁,资源日趋枯竭[17]。如北海原有红树林约2000hm2。现在仅残留113hm2;钦州大榄坪红树林围垦砍伐红树林约700hm2;合浦英罗湾红树林区1994年的渔业产量比1990年减少了80%[16]。加上害虫的捕食昆虫寄生等虫害、特殊天气影响(如特大暴雨、台风)和外来物种入侵等,红树林生态系统的维持与发展已经受到严重的

联合国开发计划署-全球环境基金-中国政府 “中国南部沿海生物多样性管理”(SCCBD)项目(CPR/02/31) 分包合同4——山口:目标红树林和海草生境的修复 职责任务 1. 背景情况 UNDP/GEF中国南部沿海生物多样性管理项目是由GEF和中国政府共同资助的项目,由联合国开发计划署(UNDP)执行,国家海洋局和浙江省、福建省、广东省、海南省和广西壮族自治区人民政府以及美国国家海洋与大气局共同实施。本项目于2002年由GEF理事会批准。目的是通过创新示范机制和多个项目区之间的相互学习,确保南中国海海岸带海洋生物多样性的长期保护和可持续利用。所有相关政府部门、私营产业、地方社区和非政府组织的利益相关者的参与和合作与有效的管理是本项目获得成功的关键。项目活动集中在5个沿海省(区)的4个示范区开展活动。 项目文件规定项目实施时间为8年(2005-2012年),其中2005-2009年为第一阶段。 本项目具有三个短期目标:(1)提高现有4个海洋自然保护区的自然保护和可持续利用管理的能力;(2)发展、验证和示范解决中国南部沿海海洋生物多样性面临的关键威胁的手段、法规文件和途径;(3)在4个项目区采取适合的自然保护和可持续利用的手段,促进其经验在中国沿海区域的广泛采用。其第一部分工作要解决现有海洋自然保护区自然保护能力低下直接相关的威胁问题,这部分的工作并不形成重要的示范内容。项目的示范内容是识别主要的威胁,并为海洋自然保护区及其他涉海地区的管理者提供解决的问题的手段。示范内容的选择不仅考虑其与项目区的相关性,而且考虑其与其他项目的海洋自然保护区和沿海区域及中国南部区域的相关性。示范阶段要开展广泛的项目区之间的相互学习,其中包括相关项目区的利益相关者。根据示范项目的结果,政府将资助各项目区开展消除威胁的行动,使项目在各项目区继续开展。本项目的最后阶段是在整个项目区的其他海洋自然保护区中推广经验教训。 按照项目文件要求,本分包合同4将在中国广西的山口和儒艮保护区执行。保护区的红树林和海草生境在近几年缩小了面积和/或者退化。本合同旨在在整个项目区示范有效的重要红树林和海草生境恢复技术,减少和减轻对红树林和海草的威胁。本合同执行期为18个月。按照项目实施计划文件(SCCBD ProDoc)经费预算栏21.04,本分包合同的资助经费是54, 000美元。 2. 目标 按照项目文件要求,本分包合同4的目标是在整个项目区示范有效的重要红树林和海草生境恢复技术,减少和减轻对红树林和海草的威胁,促进资源的可持续利用及当地居民和有关组织参与资源和环境的保护。 提交的成果是: 关于红树林和海草生境恢复适宜区的选择报告;

生态系统结构与功能 红树林湿地生态系统碳库及碳汇潜力的时空动态分析 林光辉1,2* 卢伟志1 陈卉1 王参谋1 李蕊1 杨盛昌1 张宜辉1 陈鹭真1 王文卿1 1滨海湿地生态系统教育部重点实验室(厦门大学),厦门 361005 2清华大学全球变化研究院暨地球系统科学研究中心,北京 100084 摘要:随着对海洋“蓝碳”研究的日益深入,滨海湿地生态系统的碳汇功能越来越受到重视。然而对滨海湿地生态系统的研究则相对薄弱,特别是在红树林生态系统碳源汇特征以及碳汇潜力方面。本文通过综述当前红树林、盐沼、海草床等滨海湿地碳循环研究的最新进展,结合本研究组近几年来开展的野外研究工作,揭示红树林等滨海湿地碳库(植被生物量碳库以及沉积物有机碳库)的现状及其碳汇潜力。研究结果显示:(1)单位面积基础上盐沼、红树林和海草床分别比成熟的热带雨林能封存高得多的碳,全球的盐沼、红树林和海草床每年可固定的碳足以抵消全球因使用交通工具释放碳总量的1/3左右;(2)不同地点以及不同群落类型的红树林生物量碳库(单位面积生物量)存在较大的差异;(3)红树林沉积物有机碳密度随着沉积底质和群落类型的不同存在显著的差异;(4)红树林湿地显示出较强的固碳能力,广东湛江和福建云霄两地的红树林生态系统净生态系统交换量相近,且略低于美国佛罗里达的红树林,但显著高于同纬度的陆地生态系统;(5)红树林碳库与河口以及周边海域联系紧密,在潮汐作用的影响下,红树林的掉落物不断输送到周边海域,影响了近海海洋碳的循环与平衡。由此可见,全球范围的红树林等滨海湿地恢复和保护可以有效抵消人类活动每年向大气排,但人类活动和气候变化会对红树林碳库及其动态变化产生显著影响。放的CO 2 关键词:滨海湿地;生物量;土壤碳;红树植物;碳收支;碳通量;气候变化*通讯作者:lingh@https://www.doczj.com/doc/0c11473212.html, 基金项目:国家自然科学基金(30930017)、国家重点基础研究发展计划(973)前期研究专项(2009CB426306)、海洋公益性行业科研专项(200905009) 28

概括福田红树林自然保护区湿地生态系统的类型1.植被土壤 福田保护区地处北回归线以南,水热条件好,适合红树林生长。保护区红树林总面积为lll.lha,福田保护区内有真红树植物4科5属5种,半红树植物5科5属5种。保护区内除缺少榄李(Lumnitzera racemosa )外,分布有大陆上所有的红树林种类。受半日潮周期淹浸,形成深厚的淤泥,土壤没有结构,表层土壤(0-3 Ocm)含盐量14.5 ,pH值为5.3;中层土壤(3 0-60cm)含盐量18.2,pH值为6.6;底层土壤(60-90cm)含盐量19.3,pH值为7.1。 福田红树林自然保护区植物主要组成种类 2.鸟类资源

福田保护区内有陆鸟5目19科55种。其中,数量较多的优势种有16种,占总种数的30.0%;珍稀保护鸟类有8种,占总种数的14.0%;国家I级保护鸟类有1种(白肩雕);II级保护鸟类有7种,分别为赤腹鹰、莺、鹜、白头鸦、游集、红集和褐翅鸦鹃,除了褐翅鸦鹃属杜鹃科外,其余的都属鹰科。从食性方面来看,食鱼兼食虫的鸟类有47种,占总种数的85.0%;食鼠的鸟类有6种,占总种数的11.0%。从觅食和栖息习性方面来看,喜欢空中盘旋和飞翔捕食的鸟类有12种;经常出现在乔灌林地的鸟类有20种;多在基围草灌丛活动的鸟类有12种;适应各种环境的鸟类有11种。从物候方面来看,冬候鸟有21种,夏候鸟有6种,迁徙鸟有4种,留鸟有24种。 3.底栖动物 深圳湾福田红树林外泥滩常见底栖动物是羽须鳃沙蚕、奇异稚齿虫(Paraprionospio pin-nata )、德氏狭口螺(Stenot 彻ra divalis )、尖刺樱虫(Potamilla acuminata )、寡鳃齿吻沙蚕 广西肿瘤放射治疗临床医学研究中心建设 工作年度报告 一、圆满完成年度考核指标 、完善多学科联合诊治模式,制定广西高发恶性肿瘤的诊治规范和质量控制标准; 本中心利用依托单位广西医科大学第一附属医院的机制,借助多学科优势,把放疗、手术治疗、介入治疗等多种手段有机结合,优化治疗技术与方案,为肿瘤患者选择最优的治疗模式,从整体上提升我区恶性肿瘤治疗水平,尤其针对广西高发二癌之一的肝癌高危人群合理制订个体化随访追踪和筛查策略来早期诊断肝癌;对肝癌患者结合肿瘤分期和肝功能状况根据国际规范和国内指南制订合理化治疗方案。我们团队在某些对放射线较为敏感、可通过根治性放疗而治愈从而替代手术的肿瘤如精原细胞瘤、宫颈癌、皮肤癌、肺癌等的诊疗方面也积累了丰富的临床经验,取得了一定的成绩。我中心涵盖我院的放疗科、肝胆外科、耳鼻咽喉头颈外科、肿瘤内科、超声科、病理科、影像科等,建立多向会诊与交流机制,积极构建开放的临床医疗中心;对外充分利用广西医学会放射肿瘤学分会主任委员单位这个平台,成立了鼻咽癌、肝癌、宫颈癌、食管癌、肺癌、头颈肿瘤、放射物理、立体定向放疗等八个学组,针对不同的肿瘤病种制定相应的诊疗规范,保证我中心的肿瘤放射治疗技术达到国内先进水平。 、构建肿瘤放射治疗学科医联体模式,推动肿瘤分级诊疗,带动广西肿瘤规范化诊治; 本中心充分利用我院的知名度和整体实力以及中心在同行中的影响力,年月日成立广西肿瘤放射治疗专科联盟,促进恶性肿瘤的分级诊疗、提升专科疾病诊断和治疗水平,建立系统化、规范化的肿瘤专科医师人才培养体系。通过专科联盟的建设,建立不同层级医疗机构之间的分工协作机制,优化医疗资源结构和布局,提高基层的医疗服务能力和质量,同时引导患者分层次就医,让患者就近享受优质医疗服务,控制医疗费用,从而更好地为国家卫生和计划生育委员会推行的基层首诊、双向转诊、急慢分诊、上下联动的分级诊疗模式的分级诊疗医改目标提供助力。乘着联盟成立的东风,本中心于月日举行了精准医疗时代鼻咽癌多学科联合诊治学习班,邀请国内知名医学院校专家教授做学术报告,共有多名放疗工作者参加,培训了鼻咽癌基础和临床方面、肿瘤多学科联合诊治理念等最新理论和进展,为进一步提升区内放疗专业人员的鼻咽癌诊疗水平、广西放疗水平的发展起到助推作用。 、派出名骨干人员出国进修学习,加强与国内外的著名大学及专家团队的深层次合作; 本中心与国内外的著名大学及专家团队建立了良好的合作关系,今年月份,我中心的康敏副教授到耶鲁大学访问学习一年,今年年底,吴芳副主任医师将前往美国德克萨斯大学交流学习一年。国际知名的纳M药物癌症治疗专家陈伟教授是我中心专家委员会主要成员,陈伟教授于年月应邀回国,探讨合作研发纳M药物癌症治 国内外海岸带生态修复技术现状 海岸带(coastal area)是陆地与海洋相互作用的交接地区,是人类社会繁荣发展最具潜力和活力的地区。海岸带既具有重大的生态效益,又具有重大的经济效益,但由于人口不断地向海岸带地区集聚,使海岸带面临的压力越来越大,资源和环境问题越来越严重。 目前世界各国对海岸带采取了多种保护措施,早在1972年10月27日,美国颁布了《海岸带管理法》(CZMA)[2],随之韩国、日本、新加坡、英国等国也先后制定了海岸带管理法律、法规。同时为了减少资源破坏和避免生态进一步恶化,利用人工措施对已受到破坏和退化的海岸带进行生态恢复,由于人类对海岸带生态系统复杂性认识的局限性,目前对海岸带生态恢复的研究还主要集中在单个的生态因子上,对海岸带生态系统的综合系统的恢复技术仍处在探索研究阶段。 1.国外海岸带恢复技术研究概况 为了减少海岸带资源破坏和避免生态进一步恶化,利用人工措施对已受到破坏和退化的海岸带进行生态恢复是改善海岸带现状的重要途径之一。目前,国内外海岸带生态恢复的理论基础是恢复生态学,即根据生态学原理,通过一定的生物、生态以及工程的技术与方法,人为地改变和切断生态系统退化的主导因子或过程,调整、配置和优化系统内部及其外界的物质、能量和信息的流动过程和时空次序,使生态系统的结构、功能和生态学潜力尽快成功地恢复到一定的或原有乃至更高的水平。 1.1人工河流水系的重新设计 随着对淡水需求的日益增长,使得淡水资源量,以及泥沙等沉积物锐减,引起海岸带沉陷、海水入侵,海岸带湿地大量消失。对人工河流水系的重新设计,是海岸带生态恢复的基础。美国是世界上最早进行海岸带生态修复研究实践的国家之一。海岸带恢复计划措施主要是,重新设计河口水系,拆除海岸线和入海河流上一些障碍物重新恢复泥沙自然沉积和自然的水力平衡,从而起到控制海水入侵,防止海岸沉陷,保护海岸带湿地的目的;在美国佛罗里达为了恢复佛罗里达湾(Florida Bay)的原始的生态环境,1995年实施了佛罗里达湾和泰勒沼泽(Taylor Slough)计划,从而改善和恢复了佛罗里达湾海岸带生态环境。 1.2人工鱼礁生物恢复和护滩技术 渔民很早就发现沉船周围水域中渔获量较高,于是想到将结构物用石块加重沉到水下,来提高捕获量,这就是人工鱼礁的方法。20世纪70年代,日本提出建造新型人工鱼礁保护水生动物以提高海岸带生物量。20世纪90年代,人们利用“矿物增长”(mineral accretion)技术建造新型鱼礁,即是在人工鱼礁上通入低压直流电,利用引起海水电解析出的碳酸钙和氢氧化镁等矿物附着在人工鱼礁上,形成类似于天然珊瑚礁的生长过程,在鱼礁不断增长的同时促进周围生物量的增长,达到海岸带生物种群恢复和海岸带保护的目的。此方法在马尔代夫和塞舌尔等国家得到了成功应用。 1.3海岸带湿地的生物恢复技术 采用人工方法恢复和重建湿地是海岸带生态恢复的重要措施。在美国德克萨斯州(Taxas)加尔维斯顿(Galveston Bay)海湾,利用工程弃土填升逐渐消失的滨海湿地,当海岸带抬升到一定高度,就可以种植一些先锋植物来恢复沼泽植被。在路易斯安娜萨宾自然保护区和德克萨斯海岸带地区,利用“梯状湿地“技术(marsh terracing tech2nique),在浅海区域修建缓坡状湿地,湿地建好后在上面种植互花米草及其它湿地植被,修建梯状湿地可以减弱海浪冲击、促使泥沙沉积、保护海滩,同时也可以为海洋生物提供栖息地。 2.国内海岸带恢复技术研究概况 我国是世界上海岸带生态系统退化最严重国家之一,也是较早开始海岸带保护的国家之一。在20世纪50年代和20世纪90年代共开展了3次大规模海岸带、滩涂和海岛资源综合 底泥微生物在红树林生态系统中的作用 李玫廖宝文 (中国林科院热带林业研究所,广州510520) 章金鸿 (广州市环境保护科学研究所,广州510620) 摘要微生物-营养物质-植物之间的紧密联系是红树林生态系统中营养物质保存和再循环的主要机制之一。生活在红树林群落中的具有高生产力和高多样性的微生物群落持续不断地将红树林凋落物转化成可被植物利用的氮、磷或其他营养物质。植物根系分泌物又为该系统中微生物和其他大型生物提供营养。本文综述了国外有关红树林生态系统中微生物的营养物质转化方面的研究结果,并且阐明了这些微生物对该系统生产力的重要贡献。为了更好地保护红树林生态系统,维持和恢复微生物系统是十分必要的。而为红树林幼苗接种促进植物生长的菌种将有利于受损红树林区域的重建和红树林的人工营造。 关键词红树林固氮溶磷光合细菌硫酸盐还原 作为热带亚热带海岸滩涂和河口海湾的一种特殊湿地生态系统,红树林生态系统具有很高的生态、社会和经济价值,尤其在固岸护堤、发展滩涂养殖与近海渔业、维持生物多样性、净化环境、提取海洋药物、发展生态旅游以及维持海岸带生态平衡等方面具有重大的价值[1]。然而海岸带的不合理开发,已导致红树林面积急剧减少、种群衰退,20世纪50年代初期我国红树林面积约5万hm2,而目前仅剩1.5万hm2左右,红树林造林、恢复、发展和保护已成为一项十分紧迫的任务[2]。在我国,对红树林生态系统的研究多以红树植物、鸟类、底栖动物等为对象,而对该系统中微生物方面的研究较少[3,4]。本文对近年来国内外关于红树林生态系统中微生物在营养物质转化方面的研究成果和相关应用技术进行了综述,以期为红树林资源的保护和可持续发展提供理论依据。 1 红树林生态系统中的营养物质转化 红树林通常被认为是营养较缺乏的生态系统,特别是N、P元素[5,6,7]。尽管如此红树林仍然具有高生产力,原因是红树林有一个非常有效的营养物质循环系统。红树林生态系统中营养物质转化主要依赖于微生物的活动[7,8]。在热带红树林中,细菌和真菌占整个微生物生物量的91%,藻类和原生动物分别占7%和2%[9]。 红树林底泥中存在一个非常活跃的高生产力的细菌群落[10],它们参与了大多数的能量流动和物质循环,并且具有碳库的功能[11]。粘附在土壤颗粒上细菌自然死亡和溶解后,被新一代的细胞转化成新的细菌生物量或可溶性物质[9,12]。通过消费在土壤间隙水中的可溶性有机碳,红树林底泥中的细菌种群防止了可溶性有机碳输入附近的生态系统如浮游食物链或邻近海岸区域[10,13]。间隙水中的可溶性有机碳的浓度高于底泥中的,然而两者之间并不发生碳流动。尽管自由氨基酸在间隙水和表层潮汐水之间存在一个高的浓度梯度,但没有发现两者之间有氨基酸流动[14]。这些观察表明在热带红树林中生活的细菌群落消费掉了溶解在间隙水中的碳。 一个红树林生态系统中各种含氮化合物的去向和流动取决于这个系统的特性。如果氮在以N2的形态释放到大气中之前已被消耗掉,那么通过反硝化作用而损失的氮通常可忽略不计[15]。在细菌和植物之间可能存在争夺有效氮的激烈竞争。来自底泥和含氮有机化合物降解的硝酸盐可能被细菌转化成铵离子,然后又被细菌和植物所同化。这个过程使氮元素在该生态系统中得以保存[16,17]。在红树林生态系统中尽管无机氮转化的通量和速度是微小的,但还是有研究认为矿化作用和同化过程之间存在着紧密耦合[12]。已观察到废水流入红树林生态系统可使反硝化作用速率提高,表明反硝化作用速率和氮含量之间存在一定相关性。无论 《关于召开广西临床医学研究中心建设工作培训班的通知》 的工作年度汇报的报告 自治区科技厅: 根据贵厅《关于召开广西临床医学研究中心建设工作培训班的通知》(桂科社字〔2017〕129号)要求,我院撰写了“《广西骨科疾病临床医学研究中心建设工作年度汇报》”,现根据要求呈报相关资料,请审示。 专此报告。 附件:广西骨科疾病临床医学中心建设工作年度汇报 广西医科大学第一附属医院 2017年9月2日 广西骨科疾病临床医学中心建设工作年度汇报 一、基本情况 (一)本中心基本情况主要包括目前已有的各个学科建设,领军人才及团队,科技国内外合作交流等相关情况。 广西医科大学第一附属医院是广西规模最大、设备最先进、技术实力最强的三级甲等综合教学医院,是广西医学研究、临床医疗和预防保健的中心,2016中国医院科技影响力排行榜综合排行第73位(广西唯一上榜医院)。而本中心依托广西医科大学第一附属医院“骨外科学”广西优势特色重点学科,经过不断努力,中心各类平台建设成绩显著。 临床学科建设方面,本中心共有床位228张,包括创伤骨科、脊柱骨科、骨关节科、康复骨科,每个科室均实力雄厚,各具特色。骨外科集医疗、教学、科研、保健为一体,是广西医疗卫生重点学科、广西高校人才小高地创新团队,2016中国医院科技影响力排行榜综合排行骨外科学学科排名第62名(全国1324家三级甲等医院)。 领军人才及团队建设方面,本中心有广西八桂学者、广西特聘专家、广西高校卓越学者、国务院特殊津贴专家、广西“新世纪十百千人才工程”第二层次人选等各1名,以及一批聘任中华医学会专业学会常委、委员、广西各专业学会主任委员和中华医学系列杂志编委数十余人;广西高校人才小高地创新团队1个。并逐步对现有的人才梯队进行优化调整,利用依托单位的引进人才优惠政策,吸引国内外优秀人才的加入,提高新技术研发人员的水平和比例;同时选送中青年 浙江林学院学报 2005,22(4):464~468 Journal of Zhe jiang Forestry C ollege 文章编号:1000-5692(2005)04-464-05 退化生态系统恢复与重建的研究进展 白降丽1,彭道黎1,庾晓红2 (1.北京林业大学省部共建森林培育与保护教育部重点实验室,北京100083;2.四川农业大学林学园艺学院,四川雅安625014) 摘要:如何保护好现有的健康生态系统,并恢复和重建退化的生态系统,已成为生态系统研 究的热点问题之一。在介绍退化生态系统及其恢复与重建等概念的基础上,讨论了退化生态 系统恢复与重建的目标、基本原则、方法以及程序,并进一步阐述了退化森林生态系统、退 化草地生态系统、退化湿地生态系统、废矿地、退化海岛生态系统、退化水生生态系统等恢 复与重建的研究进展。指出了退化生态系统恢复与重建的研究趋势,主要包括生态系统退化 的预测预报机制的研究,退化生态系统恢复过程和机理的研究,退化生态系统恢复与重建的 关键技术体系研究,退化生态系统恢复与重建的评价标准、评价方法、评价技术和评价指标 体系研究以及退化生态系统恢复与区域经济可持续发展关系研究。参47 关键词:恢复生态学;退化生态系统;恢复与重建;研究进展 中图分类号:S718.5 文献标识码:A 人类在改造利用自然的过程中,伴随着对自然环境产生的负面影响。长期的工业污染,大规模的森林砍伐以及将大范围的自然生境逐渐转变成农业和工业景观,形成了以生物多样性低、功能下降为特征的各式各样的退化生态系统(degraded ec osystem)。这些变化都严重威胁到人类社会的可持续发展。因此,如何保护现有的自然生态系统,综合整治与恢复已退化的生态系统,以及重建可持续的人工生态系统,已成为摆在人类面前亟待解决的重要课题。 1 几个相关概念 1.1 退化生态系统 陈灵芝等[1]认为退化生态系统是指生态系统在自然或人为干扰下形成的偏离自然状态的系统。章家恩等[2]认为退化生态系统是一类病态的生态系统,是指生态系统在一定的时空背景下,在自然因素和人为因素,或者在二者的共同干扰下,生态要素和生态系统整体发生的不利于生物和人类生存的量变和质变,其结构和功能发生与其原有的平衡状态或进化方向相反的位移(displacement),具体表现为生态系统的基本结构和固有功能的破坏或丧失,生物多样性下降,稳定性和抗逆能力减弱,系统生产力下降。这类系统也被称之为“受害或受损生态系统(damaged ecosystem)”。 不同的学者对退化生态系统类型的划分是不同的。余作岳等[3]将退化生态系统分为裸地、森林采伐迹地、弃耕地、沙漠化地、采矿废弃地和垃圾堆放场等类型。章家恩等[2]认为退化生态系统应分为 收稿日期:2004-09-09;修回日期:2005-03-28 基金项目:“十五”国家科技攻关项目(2001BA510B) 作者简介:白降丽,博士研究生,从事森林生态学研究。E-mail:bjl wtx@s https://www.doczj.com/doc/0c11473212.html, 广西一流学科建设2018年度自评报告 (公章) 2018年12月21日 —1— 一、总体情况 (一)党委统筹推进建设情况。 坚持和加强党的领导,落实学校主体责任,加大投入,统筹推进一流学科建设情况。 学校成立由书记和校长任组长的一流学科建设领导小组。领导小组下设办公室,挂靠发展规划处,由发展规划处处长兼任办公室主任,具体负责一流学科的日常管理工作。发展规划处由党委书记直接管理,亲自推进一流学科建设各项工作。 各一流学科所在学院成立一流学科建设管理小组,由院长和学科带头人担任组长。负责组织落实本学科的人才培养、科学研究、队伍建设、平台建设、学术交流、社会服务等工作;制定本学科建设资金使用方案并负责实施,确保完成建设目标。 (二)学科体制机制创新情况。 健全一流学科建设管理制度,优化一流学科运行方式,完善一流学科建设保障体系,构建一流学科协同发展机制,深化一流学科资源配置机制改革、构建学科特区以及一流学科考核评价机制。 学校以项目化目标管理为主,加强对“一流学科”建设的领导和组织协调,对建设进程、任务、措施、目标等执行情况进行定期评估考核。一流学科建设实行“一流学科建设领导小组”负责指导协调,“教授专家委员会”负责建设运行的评估、论证、验收的模式。一流学科建设实行项目负责人制,学校党政领导为 —2— 学校主体责任人,一流学科建设学院党政领导为建设学科主体责任人,学科带头人为建设学科直接责任人。 出台《右江民族医学院一流学科建设管理办法》《右江民族医学院一流学科建设经费使用及管理暂行办法》《右江民族医学院一流学科建设方案》。 (三)目标完成与经费使用情况。 学校一流学科建设2018年度任务完成总体情况、资金到位与配套以及经费使用情况等。 学校一流学科建设2018年度任务完成总体情况良好,对标广西一流学科建设任务书的主要建设指标,我校在学科方向与水平、学科队伍、人才培养、科学研究与社会服务、国际合作与交流等一级指标都完成了既定的建设目标任务,其中,高层次人才有突破,获广西高层次人才D层次1人;人才培养质量有提高,如国家级规划教材完成率260%、省部级及以上学科竞赛奖完成率为800%、本科毕业生攻读硕士比例完成率为340%。 经费到位情况。学校2018年一流学科建设总经费2830万元,其中,财政专项经费1400万元,学校配套1430万元,资金全部到位。 经费使用情况。学校2018年一流学科建设总支出2130万元,总体支出进度为75%。其中,财政专项经费1400万元已全部使用完毕,专项经费支出进度为100%;学校配套经费支出730万元,配套经费支出进度为51%。 —3— 红树林快速恢复与重建技术 一、提名意见: 本项目的主持单位为中国林业科学研究院热带林业研究所,参加单位有广西红树林研究中心、江苏大学等6家。历时15年联合攻关,针对造林苗木质量差种类少,困难立地红树林造林恢复难度大,人为干扰严重及生态防护功能低下等主要问题,系统地开展了试验研究及示范,形成了红树林苗木定向培育技术、困难立地红树林恢复重建技术、红树林生态安全维持技术等一系列关键技术,为我国南部沿海防护林体系(尤其是一级基干林带)建设提供了强有力技术支撑。本项目的红树林微胶囊菌肥促生壮苗技术、困难立地红树林恢复重建技术、互花米草入侵控制与虫害综合防治技术、红树林消浪定量评价指标体系等原创性关键技术,达国际领先水平。项目部分成果获2014年广东省科学技术一等奖1项、2013年广东省自然科学二等奖1项等。获授权发明专利25项,制定标准4项,发表论文297篇(其中SCI、EI收录45篇,中科院JCR一二区论文18篇,单篇SCI最高影响因子11.329),出版专著20部。成果应用广泛,销售苗木4374万株,恢复重建红树湿地7.20万亩,防治有害生物20万亩,2003-2017年产生直接和间接经济效益17.35亿元,取得重大综合效益。 提名该项目为国家科学技术进步奖二等奖。 二、项目简介: 依托沿海防护林体系建设工程,针对造林苗木质量差种类少,困难立地红树林造林难度大,人为干扰日益严重等突出问题,系统开展了红树林快速恢复重建的理论与技术研究,攻克了红树林苗木定向培育、困难滩涂红树林恢复重建、红树林生态安全维持等方面的一系列关键技术,取得多项创新性成果: 1、创新研发了红树林苗木定向培育技术。分离筛选红树林PGPB固氮菌28种、溶磷菌33种,构建高效混合菌群6个,研制出适用于海滩育苗的微胶囊促生菌肥,开发出PGPB微胶囊菌肥促生壮苗技术,苗木生物量增加49.3~74.5%、造林成活率提高15~30%;筛选耐盐、耐淹、抗污等抗逆红树树种15种,创建了集种源优选、营养调控、活力保护等于一体的抗逆树种培育技术,出圃苗造林存活率80%以上;系统研究并提出了银叶树、海漆、杨叶肖槿、水黄皮和海檬果等5种半红树植物的规模化育苗技术,种苗萌发率较野生条件提高50~60%,造林成活率85%以上,填补了高潮滩 福田红树林自然保护区湿地生态系统应用实例研究 摘要 以福田红树林湿地生态系统为研究对象,将其生物组成分为红树植物、底栖动物、浮游植物、浮游动物、鸟类和碎屑等15个功能组,运用Ecopath with Ecosim(EWE)软件,构建了福田红树林湿地生态系统的EWE模型,探讨了红树林湿地生态系统的状态、特征及不同物种之间的营养关系,并评价红树林湿地生态系统当前的健康状况。 福田保护区内有陆鸟5目19科55种。其中,数量较多的优势种有16种,占总种数的30.0%;珍稀保护鸟类有8种,占总种数的14.0%;国家I级保护鸟类有1种(白肩雕);II级保护鸟类有7种,分别为赤腹鹰、莺、鹜、白头鸦、游集、红集和褐翅鸦鹃,除了褐翅鸦鹃属杜鹃科外,其余的都属鹰科。从食性方面来看,食鱼兼食虫的鸟类有47种,占总种数的85.0%;食鼠的鸟类有6种,占总种数的11.0%。从觅食和栖息习性方面来看,喜欢空中盘旋和飞翔捕食的鸟类有12种;经常出现在乔灌林地的鸟类有20种;多在基围草灌丛活动的鸟类有12种;适应各种环境的鸟类有11种。从物候方面来看,冬候鸟有21种,夏候鸟有6种,迁徙鸟有4种,留鸟有24种。3.底栖动物深圳湾福田红树林外泥滩常见底栖动物是羽须鳃沙蚕、奇异稚齿虫(Paraprionospio pin-nata)、德氏狭口螺(Stenot彻ra divalis)、尖刺樱虫(Potamilla acuminata)、寡鳃齿吻沙蚕 莫顿长尾虾(Apseudes mortoni)、沼蚓(Limnodriloides sp.)和小头虫(Capitella capitata)。几种大型底栖生物在3种深度的平均栖息密度及其t检验值 注:上一中表示某生物在上层与中层间平均栖急密度的r检验值,上一下表示某生物在上层与下层间平均栖急密度的r检验值,中一下表示某生物在中层与下层间平均栖急密度的r检验值.我们可以将福田红树林湿地生态系统划分为15个功能组,分别为:桐花树、秋茄(6年)、秋茄(20年)、海榄雌、无瓣海桑、海桑、甲壳动物、软体动物、弹涂鱼类、多毛类、其他底栖动物、浮游动物、浮游植物、鸟类和碎屑。福田红树林湿地生态系统模型基本参数(黑体为模型估算的参数:B.生物量;p生产量;Q.消耗量;EE-生态营养转换效率为简化复杂的食物网关系,用聚合营养级的方法将来自深圳湾红树林湿地生态系统的15个不同功能组的营养流合并为6个整合营养级。深圳湾红树林湿地生态系统的总流量为4158t.km'2.y一,其中总摄食消耗量为160.5t,km-2·Y~,总输出量为3768tokm-20y一,总流入碎屑量为123.6t.km-2.y一,总呼吸量为105.4t.km-2.y~,和不再参与生态循环的矿化沉积物部分。福田红树林湿地生态系统总能流(t.km-2·y-1)由于系统中的初级生产者主要是红树植物,但在系统中没有被任何生物摄食,只能以碎屑的形式重新进入循环。所以能量流动中,直接来源于碎屑的占总能流的几乎全部,这说明系统的能流以碎屑食物链为主导。除第一营养级之外,营 广西工程技术研究中心管理办法 第一条为进一步规范并加强广西工程技术研究中心(以下简称“工程中心”)的建设和管理,增强对创新型广西建设和新旧动能转化的支持,根据《国家科技创新基地优化整合方案》和《广西科技创新支撑产业高质量发展三年行动方案(2018—2020年)》等文件精神制定本管理办法。 第二条工程中心是广西科技创新体系的重要组成部分,是支撑产业新旧动能转化的重要平台,是实现行业技术创新、成果转化、技术转移、产学研合作的重要基地,是开展产业共性技术研发与工程化、集聚培养优秀科研人才的重要载体。 第三条工程中心建设,坚持依托企业为主、其他具有一定产学研合作基础的高等院校和科研院所为辅的原则,坚持“自主管理、自主投入、自我建设”的原则,坚持“产学研结合,突出成果转化”的原则,坚持突出工程中心的技术或产业领域具有唯一性、权威性、引领性的原则,坚持“开放、流动、协同、竞争”的运行机制,坚持“定期评估、动态管理、优胜劣汰”的管理机制。 第二章职责 第四条广西壮族自治区科学技术厅(以下简称“科技厅”)是工程中心的综合管理部门,主要职责是: (一)贯彻和落实国家有关工程中心建设、管理的政策和规章。 (二)研究确定工程中心的发展方向和政策,制定工程中心的管理办法和管理工作规程。 (三)编制、组织实施全区工程中心总体发展规划和建设计划。 (四)宏观指导工程中心的建设和运行。负责组织工程中心申报认定、绩效评估、调整撤销等工作。 第五条区直有关部门或属地科技行政主管部门(单位)是工程中心的业务主管部门,主要职责是: (一)组织、审查和推荐本部门、本地区工程中心的申报。 (二)指导工程中心的运行,配合科技厅做好对工程中心的申报审核、绩效评估、年度考核、动态管理等管理工作。 (三)为依托单位提供必要条件,支持工程中心运行。 第六条依托单位是工程中心建设以及运行管理的具体责任单位和建设主体,其主要职责是: 现代生态学 课程论文 题目生态系统恢复与重建的一般方法研究姓名胡节学号2016303110112 专业水土保持与荒漠化防治 中国·武汉 2016年12月 生态系统恢复与重建的一般方法研究 ——以休斯顿植物园与自然中心修复规划为例 胡节 摘要:随着经济的飞速发展,伴随而来越来越严重的生态问题,环境污染、景观破坏、土地退化、生物多样性丧失等问题增加了对生态系统的胁迫。人类面临着合理恢复、保护和开发自然资源的挑战,因此对破坏的生态系统的恢复和重建成为现代研究中最引人注目的趋势之一。本文从生态恢复性的概念及其发展历程着手,探讨出了生态恢复性设计的一般方法,并以休斯顿植物园与自然中心规划为例详细分析了其从诊断分析生态破坏的原因,到制定方案、评估检测,再到实施实践后期的管理与监测整个恢复过程。以此推广到更多的恢复性设计中。 关键词:破坏;恢复;生态;恢复性设计 The Study of Common Approach for The Restoration of Ecosystems --Taking The Rehabilitation Plan of Houston Plantation & Natural Center As An Example Hujie Abstract:Along with the rapid development of economy, environmental pollution, landscape destruction, land degradation and loss of biodiversity are the challenges of ecological system, which is facing the challenge of reasonable recovery, protection and exploitation of natural resources. This article discusses the general method of ecological restoration and the causes of ecological destruction of Houston's botanical garden and Nature Center. Detection, and then to the implementation of the late management and monitoring of the entire recovery process. Key words:Destruction; Restoration; ecological;restoration design 1.绪论 近年来,因经济全球化的快速发展,科学与技术的不断进步,人类对环境大规模的开发利用,使得植被受大规模的破坏,甚至全球生态系统在逐渐退化,生物多样性在不断丧失,人类生存和发展的环境遭受到极大威胁。环境污染、植被破坏、土地退化、水资源短缺、气候变化、生物多样性丧失等增加了对自然生态系统的胁迫。合理恢复、保护和开发自然资源已变成人类亟待解决的重要问题,破坏了的生态系统的恢复和重建以成为现代研究中最引人注目的趋势之一。 1.1相关概念辨析 1.1.1恢复 恢复有狭义和广义之分,狭义指受损状态恢复到未被损害前的完美状态的行为,既包括回到起始状态,又包括完美和健康的含义;广义则包含将一个目标或对象带回到相似于先前(并非原有)的状态;但目前所说的恢复是仅作为一个概括性词语存在,它包含改造(reclamation)、修复(rehabilitation)、挽救(redemption)、更新(renewal)以及再植(replantation)等术语[1]。 1.1.2景观生态学理论 国内红树林生态系统的研究及保护 姓名李强指导教师高勇刚 (吕梁高级实验中学理科1415班山西离石033000) 摘要:红树林是常绿灌木或乔木组成的潮滩湿地木本生物群落,具有重要的生态效益,因此红树林的保护问题受到极大关注。本文通过对国内红树林的现状研究,比较深入地解 读了国内红树林的发展的一系列问题,对保护红树林生态系统的研究重点做出了展望。 关键词:红树林;生态要素;生态多样化;生态保护区;立法保护 1.红树林生态系统现状1.1红树林植物特性及其生态效益 1.1.1红树林植物特性 由于海水环境条件特殊,红树林植物具有一系列特殊的生态和生理特征。为了防止海浪冲击,红树林植物的主干一般不无限增长,而从枝干上长出多数支持根,扎入泥滩里以保持植株的稳定。与此同时,从根部长出许多指状的气生根露出于海滩地面,在退潮时甚至潮水淹没时用以通气,故称呼吸根。胎萌是红树林另一适应现象:果实成熟后留在母树上,并迅速长出长达20~30厘米的胚根,然后由母体脱落,插入泥滩里,扎根并长成新个体。在不具胚根的种类则有一种潜在的胎萌现象,如白骨壤和桐花树的胚,在果实成熟后发育成幼苗的雏形,一旦脱离母树,能迅速发芽生根。在生理方面,红树植物的细胞内渗透压很高。这有利于红树植物从海水中吸收水分。细胞内渗透压的大小与环境的变化有密切的关系,同一种红树植物,细胞内渗透压随生境不同而异。另一生理适应是泌盐现象。某些种类在叶肉内有泌盐细胞,能把叶内的含盐水液排出叶面,干燥后现出白色的盐晶体。泌盐现象常见于薄叶片的种类,如桐花树、白骨壤及老鼠簕等。不泌盐的种类则往往具有肉质的厚叶片作为对盐水的适应。同一种红树植物生长在海潮深处的叶片常较厚;生长于高潮线外陆地上的叶 片常较薄。 图1 红树林 1.1.2红树林生态效益 (1)红树以凋落物的方式,通过食物链转换,为海洋动物提供良好的生长发育环境,同时,由于红树林区内潮沟发达,吸引深水区的动物来到红树林区内觅食栖息,生产繁殖。由于红树林生长于亚热带和温带,并拥有丰富的鸟类食物资源,所以红树林区是候鸟的越冬场和迁徒中转站,更是各种海鸟的觅食栖息,生产繁殖的场所。 (2)有红树林存在的海域,几乎从未发生过赤潮。据中国林科院专家介绍,红树林每年每公顷能吸收150~250公斤的氮和15~20公斤的磷,对水体起着净化的作用。 (3)红树林另一重要生态效益是它的防风消浪、促淤保滩、固岸护堤、净化海水和空气的功能。盘根错节的发达根系能有效地滞留陆地来沙,减少近岸海域的含沙量;茂密高大的枝体宛如一道道绿色长城,有效抵御风浪袭击。红树林的工业、药用等经济价值也很高。1.2红树林在国内分布状况 中国红树林共有27种,分属20科、25属(另有资料为16科20属31种)。主要分布于广西、广东、台湾、海南、福建和浙江南部沿岸。其中以广西自治区红树林资源量最丰富,其红树林面积占中国红树林面积的三分之一。无论是种类和分布范围,在太平洋西岸,中国的红树广西肿瘤放射治疗临床医学研究中心建设工作年度报告

国内外海岸带生态修复技术现状

底泥微生物在红树林生态系统中的作用

《关于召开广西临床医学研究中心建设工作培训班的通知》的工作年度汇报的报告

退化生态系统恢复与重建的研究进展_白降丽

广西一流学科建设2018年度自评报告

红树林快速恢复与重建技术

福田红树林自然保护区湿地生态系统应用实例研究

广西工程技术研究中心管理办法

生态系统恢复与重建的一般方法研究

国内红树林生态系统的研究及保护