第40卷 第5期 煤田地质与勘探

Vol. 40 No.5 2012年10月

COAL GEOLOGY & EXPLORA TION

Oct. 2012

收稿日期: 2011-07-25

基金项目:国土资源大调查计划项目 (1212010881628); 中国煤炭地质总局和贵州省地质调查院项目(资[2007]038-01-23)

作者简介:唐显贵(1969—), 男, 贵州赤水人, 高级工程师, 从事煤田地质与勘查技术研究工作.

文章编号: 1001-1986(2012)05-0001-05

贵州省煤炭资源赋存规律

唐显贵

(贵州省煤田地质局地质勘察处,贵州 贵阳 550009)

摘要: 通过系统收集、整理贵州省50余年来的各项煤田地质勘查资料和科研成果,以聚煤规律和构造控煤作用为切入点,对贵州省煤炭资源赋存规律进行研究。结果表明:贵州含煤区主要位于扬子陆块南部被动边缘褶冲带上,赋煤单元划分为4个赋煤带9个煤田,共有5类15种控煤构造样式,控煤构造方向有近南北向、北东向、北西向和近东西向4组;本区主要含煤地层为上二叠统,沉积古地理自西向东由陆相逐渐向海相过渡,其中三角洲平原相聚煤最好,聚煤中心在西部盘县、水城一带,煤层以中灰分、中—高硫煤为主,煤的变质作用类型主要为深成变质作用和区域岩浆热变质作用。研究结果为贵州省煤炭资源潜力评价提供依据,对煤炭资源进一步勘查具有指导意义。 关 键 词:煤炭资源;聚煤规律;控煤构造;煤质特征

中图分类号:P618.11 文献标识码:A DOI: 10.3969/j.issn.1001-1986.2012.05.001

Occurrence regularities of coal resources in Guizhou Province

TANG Xiangui

(Geological Exploration Department , Coal Geological Bureau of Guizhou Province , Guiyang 550009, China ) Abstract: Based on systematical collection and analysis of coal geological exploration and research achievements of Guizhou Province since more than 50 years, using coal accumulation law and tectonic controlling action of coal, the paper studied the occurrence of coal resources in Guizhou Province. The results could be showed in the fol-lowing aspects: coal-bearing areas of Guizhou are mainly located in fold-thrust belt of passive margin of southern Yangtze block, where the coal units can be classified into 4 coal belts and 9 coalfields. There are 5 categories and 15 kinds of coal-controlling structural styles in total . The coal-controlling tectonic directions can be divided into 4 groups, which are nearly NS-trending, NE-trending, NW-trending, and nearly EW-trending. Upper Permian is the main coal-bearing strata, in which depositional paleogeography has gradually changed from continental facies to marine facies from the west to the east. Delta plain was the best coal-accumulating environment, coal accumulation center is along western Panxian-Shuicheng region, and the coal is characterized by medium ash and mid-high sulfur. What’s more, plutonic metamorphism and telemagmatic thermal metamorphism are the main coal metamorphic types in the area. Based on the study of coal occurrence regularity, the results will provide reference for the poten-tial evaluation of coal resource and play a significant guiding role in the further coal exploration of Guizhou. Key words: coal resources; coal accumulation; coal-controlling structure; coal quality characteristics

贵州省煤炭资源丰富,素有“西南煤海”之称,煤炭工业既是贵州的主要基础工业,也是支柱产业之一。截止2009年底,埋藏2 000 m 以浅的煤炭资源总量2 588亿t ,累计探获资源量707.61亿t ,保有资源量683.42亿t ,仅次于晋、陕、蒙、新,居全国第5位,超过南方各省煤炭资源储量的总和。

贵州历经武陵、雪峰、加里东、海西、印支、燕山和喜马拉雅等构造运动,形成了现今区域构造的复杂格局。研究区地质构造较为复杂,煤炭资源

丰富,因此有必要对煤炭资源赋存规律进行分析和研究,为煤炭资源潜力预测与评价提供科学依据,对今后煤炭资源勘查部署和合理开发利用具有一定的参考价值和指导意义[1]。

1 区域地质概况

贵州省具有沉积地层发育、碳酸盐岩广布、喀斯特景观奇特和侏罗山式褶皱典型等基本特点,地层从中元古界蓟县系至新生界第四系均有出露,厚

·2 ·煤田地质与勘探第40卷

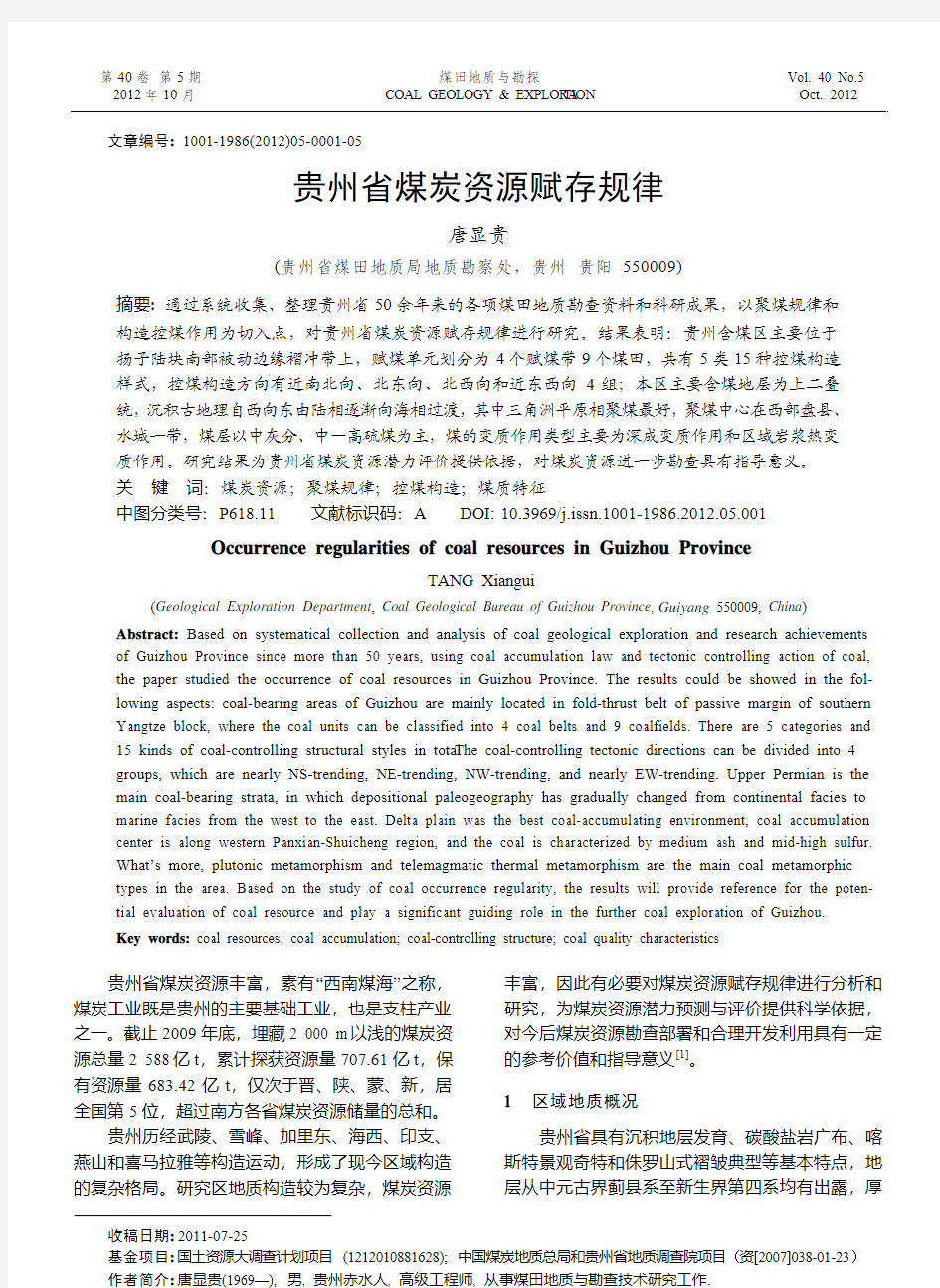

30 000余m,中、晚元古宙以海相碎屑沉积为主,古生代至晚三叠世中期则是海相碳酸盐沉积占优势,晚三叠世晚期以后则全为陆相碎屑沉积,其分布由东往西呈变新之势。由于漫长地质历史岁月壳幔作用和板块运动,发生了多种地质事件[2]。贵州地层区划属扬子地层区,其进一步划分为黔北—黔中分区、黔西—黔南分区、右江分区和黔东南分区[3](图1)。

图1 贵州大地构造单元分区略图

Fig. 1 Simplified map of tectonic units of Guizhou

(据王砚耕,2005,陶平等,2007,修改)

1—省界;2—地层分区界线;3—向斜轴;4—背斜轴;5—断层;6—逆冲断层;7—走滑断层;8—剪切断层;9—Ⅲ级构造单元界线;10—Ⅳ级构造单元界线;V2-4—川中前陆盆地(Mz);V2-7—扬子陆块南部被动边缘褶冲带;V2-9—雪峰山基底逆推带;V2-10—南盘江—右江前陆盆地(T);V2-7-1—铜仁宽缓褶断区;V2-7-2—凤冈南北向褶断区;V2-7-3—毕节弧形构造区;V2-7-4—六盘水复杂变形区;

V2-7-5—织金宽缓褶皱区;V2-7-6—都匀南北向褶皱区

根据贵州大地构造最新划分方案,贵州为扬子陆块(Ⅰ级)内的上扬子陆块(Ⅱ级),依据地壳结晶基底、盖层、岩浆活动及构造演化等方面的差异,按其各自盖层发育的显著差异,并进一步划分为川中前陆盆地(中生代)、扬子陆块南部被动边缘褶冲带、雪峰山基底逆推带和南盘江—右江前陆盆地(三叠纪)共4个Ⅲ级构造单元。考虑到晚二叠世煤系的沉积特征和含煤性差异,根据扬子陆块南部被动边缘褶冲带内不同区块的变形特征和矿产特征的差异,将扬子陆块南部被动边缘褶冲带进一步划分为6个Ⅳ级构造单元,即铜仁宽缓褶断区、凤冈南北向褶断区、毕节弧形构造区、六盘水复杂变形区、织金宽缓褶皱区和都匀南北向褶皱区[4-5](图1)。

2 含煤地层与煤层

2.1含煤地层

贵州含煤地层有下寒武统牛蹄塘组(夹石煤)、下石炭统祥摆组(含薄煤) 、中二叠统梁山组(含薄煤或煤线) 、上二叠统(含可采煤层) 、上三叠统(含煤线或薄煤) 、新近系翁哨组(见褐煤)和第四系(含泥炭)。其中,上二叠统龙潭组和长兴组为主要含煤地层,含煤面积约7.5万km2,含煤性最好,煤炭资源丰富、煤种齐全;下石炭统祥摆组和中二叠统梁山组只在黔东南部分地段发育有局部可采煤层;上三叠统火把冲组仅在贞丰龙头山向斜含可采煤层;其余含煤地层不赋存有工业价值煤层[6]。

2.2含煤性特征

下石炭统祥摆组。岩性为深灰、灰黑色薄至中厚层状石英砂岩、砂岩、页岩,夹碳质页岩和煤层;本组厚8~404 m,一般50~150 m;含煤0~22层,一般0~6层, 煤层总厚0.1~7.18 m,仅黔东南部分地段发育有1~2层局部可采煤层,可采总厚0.57~8.0 m,一般0.9~3.0 m;煤层多呈透镜状和扁豆状,稳定性差。

中二叠统梁山组。岩性由石英砂岩、泥岩、碳质泥岩和煤层组成;本组厚0~257 m;含煤0~8层,一般1~2层,煤层总厚0~6.50 m,仅黔东南部分地段发育1~2层局部可采煤层,可采煤层总厚0.40~ 4.58 m,一般0.9~2.5 m。

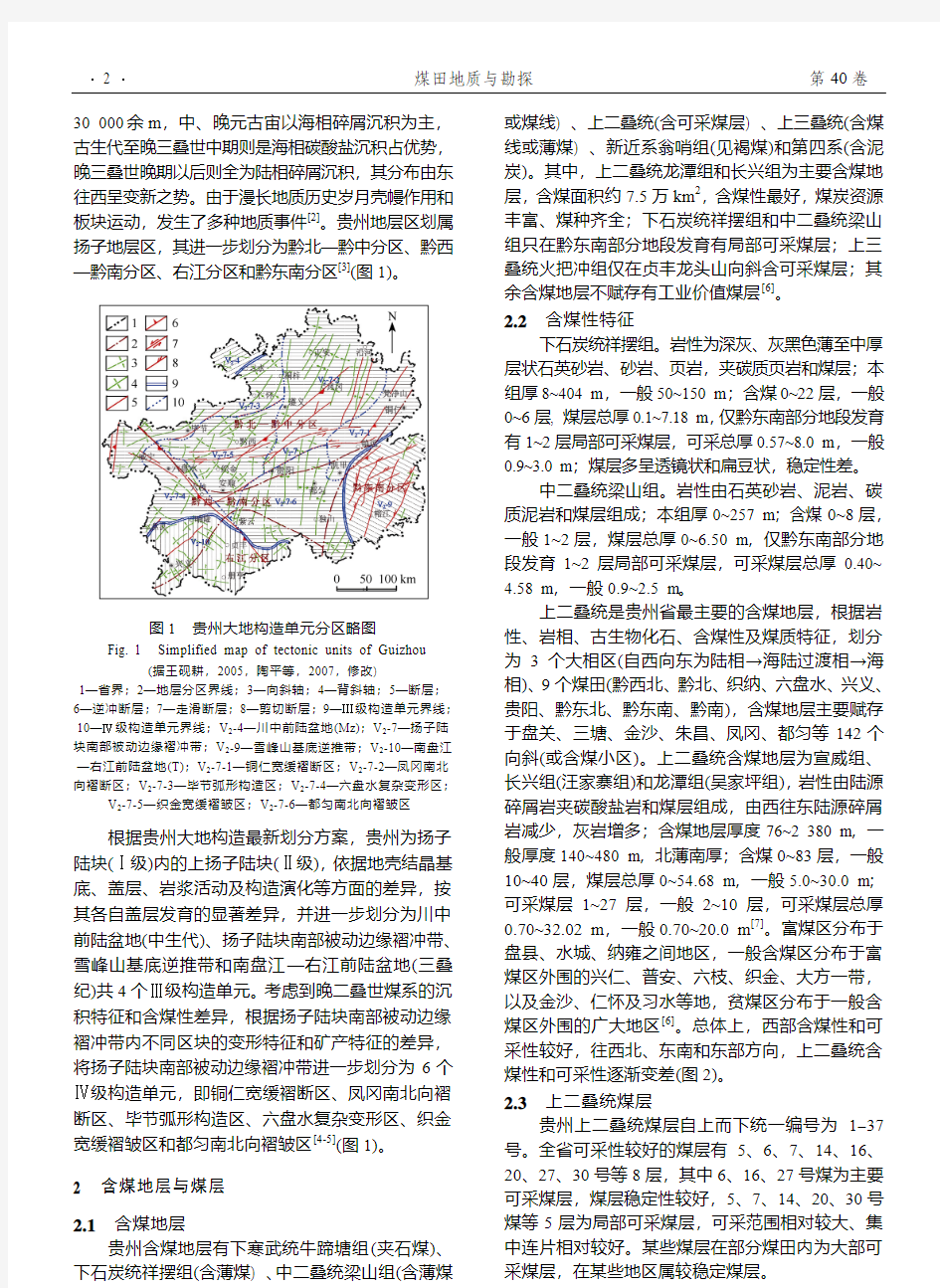

上二叠统是贵州省最主要的含煤地层,根据岩性、岩相、古生物化石、含煤性及煤质特征,划分为3个大相区(自西向东为陆相→海陆过渡相→海相)、9个煤田(黔西北、黔北、织纳、六盘水、兴义、贵阳、黔东北、黔东南、黔南),含煤地层主要赋存于盘关、三塘、金沙、朱昌、凤冈、都匀等142个向斜(或含煤小区)。上二叠统含煤地层为宣威组、长兴组(汪家寨组)和龙潭组(吴家坪组),岩性由陆源碎屑岩夹碳酸盐岩和煤层组成,由西往东陆源碎屑岩减少,灰岩增多;含煤地层厚度76~2 380 m,一般厚度140~480 m,北薄南厚;含煤0~83层,一般10~40层,煤层总厚0~54.68 m,一般5.0~30.0 m;可采煤层1~27层,一般2~10层,可采煤层总厚0.70~32.02 m,一般0.70~20.0 m[7]。富煤区分布于盘县、水城、纳雍之间地区,一般含煤区分布于富煤区外围的兴仁、普安、六枝、织金、大方一带,以及金沙、仁怀及习水等地,贫煤区分布于一般含煤区外围的广大地区[6]。总体上,西部含煤性和可采性较好,往西北、东南和东部方向,上二叠统含煤性和可采性逐渐变差(图2)。

2.3 上二叠统煤层

贵州上二叠统煤层自上而下统一编号为1?37号。全省可采性较好的煤层有5、6、7、14、16、20、27、30号等8层,其中6、16、27号煤为主要可采煤层,煤层稳定性较好,5、7、14、20、30号煤等5层为局部可采煤层,可采范围相对较大、集中连片相对较好。某些煤层在部分煤田内为大部可采煤层,在某些地区属较稳定煤层。

第5期唐显贵: 贵州省煤炭资源赋存规律·3 ·

图2 上二叠统含煤总厚及层数分布图

Fig. 2 The total thickness and the distribution of

the upper Permian coal seams

3 沉积环境与聚煤规律

3.1晚二叠世沉积环境

应用全新层序地层及成煤可容空间的新概念体系,在晚二叠世煤系中共识别出5种岩相大类(砂岩、泥岩、化学岩、可燃有机岩和火山碎屑岩类) 和16种岩相类型(含砾砂岩、粗砂岩、中砂岩、细砂岩、粉砂岩、泥质粉砂岩、粉砂质泥岩、泥岩、铝土质泥岩、石灰岩、白云岩、硅质灰岩、碳质泥岩、煤、火山角砾岩和凝灰岩相),总结出6种岩相组合;识别出4种沉积体系(河流、三角洲—潮坪、泻湖—潮坪和碳酸盐台地),11种沉积相(流河、网状河、河控上三角洲平原、河流潮汐双重控制过渡带三角洲平原、潮控下三角洲平原、泻湖、潮坪、局限台地、开阔台地、生物礁和深水盆地)和多种沉积类型。研究区内沉积相发育比齐全,包括陆相、过渡相和海相,相带基本呈NNE向展布;共鉴别出4个层序界面(不整合面、砂体冲刷面、海侵面和最大海泛面),划分出3个三级层序(层序Ⅰ、Ⅱ、)

Ⅲ及9个体系域(每个三级层序进一步划分为低位体系域、海侵体系域和高位体系域)[8]。层序Ⅲ中煤层最厚,层序Ⅱ次之,层序Ⅰ最薄,以海侵体系域煤层最厚,低位体系域煤层最薄。

3.2 晚二叠世聚煤规律

区内晚二叠世聚煤作用好的地带,均为古三角洲平原,且主要位于水城三角洲和盘县三角洲上。自东向西的海进,使聚煤区向西退缩,聚煤中心亦随之西迁。盘县、水城富煤带的形成,是由于处于特定的古地理位置(上、下三角洲平原过渡地带),且聚煤时间长,各成煤期均有很好的聚煤作用发生,并互相叠加所致。晚二叠世聚煤特征,以由东向西超覆式海进型成煤为主,如龙潭早期、龙潭晚期及长兴期;其次为海退型成煤,以龙潭晚期早时较为典型[6]。从岩相古地理方面分析,三角洲型聚煤最好,泻湖—潮坪型聚煤次之,河流和碳酸盐台地聚煤均较差(图3);从研究区平面分析,六盘水煤田煤层最厚,织纳煤田次之,黔北煤田相对较薄,贵阳、黔西北、黔东北、黔东南以及黔南煤田煤层都很薄。

图3 晚二叠世沉积古地理与煤层厚度图Fig. 3 Sedimentary paleogeogeography and coal seam

thickness of late Permian

(据中国矿业大学(北京),郭立君等,2010,修改)

1—河流;2—分流河道;3—河控上三角洲平原;

4—过渡带三角洲平原;5—潮控下三角洲平原;6—泻湖—潮坪;

7—局限台地;8—开阔台地;9—生物礁;10—深水盆地;11—煤层等厚线;12—古陆边界线;13—物源方向;14—海侵方向

4 煤田构造与构造控煤

4.1煤田构造格局

根据赋煤单元划分方案,贵州属华南赋煤区(Ⅰ级),进一步划分为毕节—织金、六盘水、凤冈—都匀和南盘江等4个赋煤带(Ⅱ级),划分煤田为9个(黔西北、黔北、织纳、六盘水、兴义、贵阳、黔东北、黔东南、黔南)(Ⅲ级),共划分142个向斜(或含煤小区)(Ⅳ级),共计513个勘查区或井田(Ⅴ级)[9]。

毕节—织金赋煤带地处交叉断裂(水城—紫云断裂与贵阳—镇远断裂)北部,遵义断裂以西,为贵州一般含煤区,煤田构造主体为北东向构造,以等势式、短轴式褶皱为主;六盘水赋煤带地处水城—紫云断裂与册亨弧形断裂所围限的西部区域,为贵州富煤区,煤田构造主体为北西向构造,盘县—晴

·4 ·煤田地质与勘探第40卷

隆一线以南地区,走向北东、北西,以隔档式褶皱为主;凤冈—都匀赋煤带位于贵州东部,遵义断裂以东,地处水城—紫云断裂南东段东北部,为贵州贫煤区,煤田构造主体为近南北向构造,以隔槽式褶皱为主,次为北东向隔槽式褶皱和北北东、北东向褶皱;南盘江赋煤带地处水城—紫云断裂南东段与册亨弧形断裂所围限的南部区域,煤田构造主体为近东西向、近南北向构造,以弧形褶皱为主,本区不含煤或含煤性极差(图4)。

图4 贵州省赋煤单元区划图

Fig. 4Division of coal units in Guizhou Province

4.2 控煤构造

4.2.1 褶皱控煤构造

省内含煤地层褶皱十分发育,按展布方向大致可分为近南北向、北东向、北西向和近东西向等4组,其中近南北向和北东向褶皱最为发育,北西向次之,近东西向不甚发育。近南北向褶皱组主要分布于贵州东部,褶皱排列紧密,含煤地层多赋存于窄陡的隔槽式向斜中,不利于煤炭资源的保存;北东向褶皱组主要分布于贵州西北部,断裂较稀少,以等势式、短轴式褶皱为主,有利于含煤地层保存;北西向褶皱组主要分布于贵州西部,伴之大量断裂,背斜狭窄紧陡、尖顶、不对称,向斜腹部平缓宽广,背斜常被断层破坏,含煤地层保存在较宽缓的隔档式向斜中,对煤炭资源保存极为有利;近东西向褶皱组零星分布,在贵州西部赫章、纳雍一带,背斜断层发育遭受破坏,北部习水、赤水一带含煤地层埋藏较深,煤系在轴部附近的埋深均超过3 000 m。

4.2.2 断裂控煤构造

主要断裂控煤构造归纳为走滑断裂控煤和其他断裂控煤两类。走滑断裂控煤以左旋直扭作用使煤系及赋存煤系的向斜轴线发生水平错移为特征,断裂走向以北东向为主,次为北东东向,断层倾角一般较陡,横向切割煤系,常成组发育(黔东北煤田),把较完整的赋煤褶皱错断成若干段,破坏了含煤地层的连续性;其他断裂控煤,系指与褶皱配套的初级或次级的压性和张性断裂,多为走向断层,部分为横断层,走向北东向、北北东向为主,次为北西向,少数为南北向和东西向,以正断层、逆断层为主,亦有推覆构造,断层分布广泛,造成煤系不同程度的缺失或重复,破坏了赋煤构造形态的完整性[6]。

4.3控煤构造样式

控煤构造样式是指对煤系和煤层的现今赋存状况具有控制作用的构造样式[9]。贵州控煤构造样式主要类型有伸展、压缩、剪切和旋转、反转、滑动构造样式五大类,较为常见有15种类型,即:掀斜断块、堑垒构造、同沉积正断层、挤压断块、逆冲叠瓦构造、逆冲褶皱、纵弯褶皱、叠加褶皱、平移断层、正平移和逆平移断层、平面“S”、反“S”形构造、帚状构造、负反转构造、层滑断层。

5 煤质特征与煤变质作用

5.1 煤质特征

5.1.1 煤岩学特征

贵州上二叠统煤层为黑色、灰黑色,结构大多为条带状、线理状,镜质体最大反射率为 1.78%~ 3.56%,显微硬度2.50~4.43 N/mm2,视相对密度一般大于1.50 t/m3;煤岩组分主要为暗煤、亮煤,煤岩类型以半亮—半暗型为主。显微煤岩有机组分以镜质组为主,次为惰质组,少量壳质组,有机总量75.17%~96.60%;无机组分以粘土矿物和石英为主,其次是硫化物和碳酸盐,无机质总量1.70%~20.66%。显微煤岩类型主要为微镜惰煤,在六盘水煤田的盘县、水城、六枝局部、黔东北煤田的正安、黔东南煤田的翁安等地,显微煤岩类型为微三合煤。

5.1.2煤化学特征

全省上二叠统煤层硫分介于0.13%~9.53%,平均 3.78%,仁怀—平坝—关岭—兴仁一线西部硫分低于3.0%,由西向东和向南逐渐增高,与成煤环境有关。形态硫均以硫铁矿硫为主,占全硫的73%左右,其次是有机硫,硫酸盐硫含量甚微。煤层灰分介于9.52%~40.95%,平均22.20%,以中灰分煤为主,总的趋势是由北西向南东,灰分呈现高—低—高的变化规律(图5);灰成分的90%~95%为SiO2、Al2O3、Fe2O3;煤中灰分主要由康滇古陆及威宁三道河高地剥蚀区经地表流水搬运补给[10]。煤层挥发

第5期唐显贵: 贵州省煤炭资源赋存规律·5 ·

分介于6.19%~35.48%,一般15.04%,具有东、西高,中间低的特点。煤的发热量(Q gr,ad) 18.79~28.60 MJ/kg,一般25~27 MJ/kg。贵州煤炭洁净等级多为较好—中等洁净煤。

图5 上二叠统煤层灰分、硫分等值线图Fig. 5 Ash and sulfur isoline of upper Permian coal 1—灰分等值线;2—硫分等值线;3—缺失区边界;4—煤类分区界线;5—西部烟煤区;6—中部无烟煤区;7—东部烟煤区

5.2煤类分布及煤变质作用

贵州境内的煤炭资源煤类较齐全,各变质阶段的煤类均有分布,主要有气煤、气肥煤、1/3焦煤、肥煤、焦煤、瘦煤、贫瘦煤、贫煤和无烟煤。上二叠统煤类分布较有规律,煤类分区明显,全省可分为西部烟煤区、中部无烟煤区和东部烟煤区3个大区(图5)。黔东南下石炭统祥摆组煤类有焦煤、贫煤、无烟煤,中二叠统梁山组煤类有气煤、1/3焦煤、肥煤、贫煤和无烟煤;黔西南贞丰龙头山向斜上三叠统火把冲组煤类以气肥煤为主,少量1/3焦煤。

贵州境内煤的变质作用,主要有两种类型, 即深成变质作用和区域岩浆热变质作用。随着埋藏深度的增加,煤层挥发分逐渐降低,镜质体最大反射率增大,煤的变质程度增高。可见,深成变质作用是贵州境内煤变质的最基本、最普遍的变质作用。自三叠纪以来,贵州先后经历了印支、燕山及喜马拉雅等构造运动,其间伴随有各种断裂活动和岩浆侵入,其中,燕山期岩浆活动最为强烈和广泛,由于岩浆与围岩接触、交代和热液活动,使煤发生变质;黔北、黔南等地的大片无烟煤和高煤化度烟煤,就是在深成变质作用的基础上,不同程度地叠加了区域岩浆热变质作用所致,现今煤类分布是两者叠加作用的结果[6]。6 结论

a.贵州地层区划分为4个地层分区,大地构造单元划分为Ⅲ级4个、Ⅳ级6个,赋煤单元划分为4个赋煤带、9个煤田和142个向斜;褶皱控煤构造按展布方向分为近南北向、北东向、北西向和近东西向4组,主要断裂控煤构造归纳为走滑断裂控煤和其他断裂控煤两类,控煤构造样式有5大类15种类型。

b.上二叠统为贵州主要含煤地层,西部含煤性较好,含煤地层划分3个三级层序及9个体系域,层序Ⅲ和海侵体系域煤层最厚;晚二叠世沉积相带呈NNE向展布,由西向东依次从陆相逐渐过渡到海相,三角洲型聚煤最好,聚煤中心在西部盘县、水城一带。

c.上二叠统煤层煤质主要以中灰分、中—高硫煤为主;煤类较齐全,分区较明显;煤的变质作用主要有深层变质作用和区域岩浆热变质作用。

致谢感谢贵州省地质调查院陶平总工程师提供构造分区图,感谢协作单位中国矿业大学(北京)资源学院郭立君硕士生提供沉积环境与聚煤规律资料,同时也感谢煤炭资源潜力评价课题组煤质人员吴亚荣工程师的帮助。

参考文献

[1] 何深伟,李赛歌,王俊民,等.新疆煤炭资源赋存规律与资

源潜力预测[J].中国煤炭地质,2011,23(8):82?84.

[2] 贵州省国土资源厅,贵州省测绘局,朱宝林,王龙,冯向平,

等.贵州省地图集[M].成都:地图出版社,2005.

[3] 杨胜元,张建江,赵国宣,等. 贵州环境地质[M].贵阳:贵

州科技出版社,2008.

[4] 贵州省国土资源勘测规划院,陈林,姚志勇,李宏志,等.贵

州省矿产资源总体规划研究[M].贵阳:贵州科技出版社,

2009.

[5] 陶志刚,曹代勇,李健,等.滇东地区煤田构造格局与煤系

赋存规律的研究[J].中国煤炭地质,2011,23(8):56?59.[6] 徐彬彬,何明德.贵州煤田地质[M].徐州:中国矿业大学出

版社,2003.

[7] 向晓军,程军,蒙丽,等.重庆市晚二叠世含煤地层聚煤特

征[J].中国煤炭地质,2011,23(8):38?42.

[8] 郭东鑫,唐书恒,郑贵强,等.内蒙古乌尼特煤田含煤地层

层序划分与聚煤规律[J].煤田地质与勘探,2011,39(6):1?5.[9] 张瑞刚,向晓军,程军,等.重庆地区煤田构造格局及控煤

构造样式[J].煤田地质与勘探,2012,40(1):7?9.

[10] 唐显贵.贵州省织纳煤田煤质特性分析[J].煤质技术,

2010(1):11?14.

[11] 程爱国,曹代勇,袁同星,等.煤炭资源潜力评价技术要求

[S].北京:地质出版社,2010.

六盘水市现有地方煤矿分布情况 更新时间:2005-5-16 一、六枝特区(54对) 中寨乡22对、新窖乡10对、落别乡4对、堕却乡5对、箐口乡3对、郎岱乡4对、龙场乡2对、平寨镇1对、岩脚镇1对、新华乡2对 二、盘县(199对) 柏果镇29对、旧营乡2对、淤泥乡20对、石桥镇13对、红果镇21对、火铺镇5对、普古乡5对、大山镇10对、洒基镇17对、羊场乡5对、松河乡16对、乐民镇13对、断江镇4对、盘江镇4对、坪地乡3对、滑石乡4对、新民乡4对、响水镇7对、鸡场坪乡2对、西冲镇7对、平关镇2对、水塘镇2对、坪地乡1对、民主镇1对、板桥镇1对、玛依镇1对 三、水城县(152对) 保华乡12对、红岩乡4对、勺米乡20对、鸡场乡9对、木果乡7对、玉舍乡21对、化乐乡9对、都格乡3对、阿戛乡29对、比德乡7对、纸厂乡9对、陡箐乡6对、董地乡5对、蟠龙乡7对、双戛乡2对、发耳乡2对(猴场乡、米罗乡、杨梅乡无) 四、钟山区(64对) 汪家寨镇14对、老鹰山镇19对、德坞办事处2对、大河镇18对、大湾镇11对 贵州省六盘水市煤炭资源 六盘水市已探明产地或井田81处,保有储量149.1亿吨(其中A+B+C84.4亿吨),占全省保有储量的30.3%,炼焦用煤94.3亿吨,占六盘水总量的63.2%,占全省炼焦用煤总量的88.7%;非炼焦用煤54.8亿吨,占六盘水总量的36.8%,占全省非炼焦用煤总量的14.3%,本市煤田勘探工作程度较高,已建成我国江南最大煤炭基地,统配矿设计能力年产原煤100万吨,生产矿井利用储量26亿吨,占六盘水总量的17.4%。在利用的储量中,炼焦用煤24亿吨;非炼焦用煤2亿吨。 本市煤炭产出层位有下二迭统梁山组,上二迭统龙潭组、上三迭统火把冲组、三迭系与朱罗系“过渡层”。以龙潭组中的煤炭资源分布广泛,蕴藏量丰富,煤种齐全,煤质颇佳,最有经济价值。其它矿层仅局部地区有分布,含煤程度低,工业意义小。 根据省煤田勘探公司煤田予测资料,本市区内煤炭资源予测储量尚有569亿吨,其中盘县煤田306亿吨,水城煤田88亿吨,六枝煤田175亿吨。

中国在地质历史上的成煤期共有14个,其中有4个最主要的成煤期,即广泛分布在华北一带的晚炭纪——早二叠纪,广泛分布在南方各省的晚二叠纪,分布在华北北部、东北南部和西北地区的早中侏罗纪以及分布在东北地区、内蒙东部的晚侏罗纪—早白 垩纪等四个时期。它们所赋存的煤炭资源量分别占中国煤炭资源总量的26%、5%、60%和7%,合计占总资源量的98%。 上述四个最主要的成煤期中,晚二叠纪主要在中国南方形成了有工业价值的煤炭资源,其他三个成煤期分别在中国华北、西北和东北地区形成极为丰富的煤炭资源。 中国煤炭资源分布面广,除上海市外,全国30个省、市、自治区都有不同数量的煤炭资源。 在全国2100多个县中,1200多个有预测储量,已有煤矿进行开采的县就有1100多个,占60%左右。从煤炭资源的分布区域看,华北地区最多,占全国保有储量 的49.25%,其次为西北地区,占全国的30.39%,依次为西南 地区,占8.64%,华东地区,占5.7%,中南地区,占3.06%, 东北地区,占2.97%。按省、市、自治区计算,山西、内蒙、陕西、新疆、贵州和宁夏6省区最多,这6省的保有储量约占全国的81.6%。 储量丰富,分布面广,品种齐全。据中国第二次煤田预测资料,埋深在1000m以浅的煤炭总资源量为2.6万亿t。其中大别山-秦岭-昆仑山一线以北地区资源量约2.45万亿t,占全国总资源量的94%;以南的广大地区仅占6%左右。其中新疆、内蒙古、山西和陕西等四省区占全国资源总量的81.3%,东北三省占1.6%,华东七省占2.8%,江南九省占1.6%。 中国煤炭资源的种类较多,在现有探明储量中,烟煤占75%、无烟煤占12%、褐煤占13%。其中,原料煤占27%,动力煤占73%。动力煤储量主要分布在华北和西北,分别占全国的46%和38%,炼焦煤主要集中在华北,无烟煤主要集中在山西和贵州两省。 中国煤炭质量,总的来看较好。已探明的储量中,灰分小于10%的特低灰煤占20%以上;硫分小于1%的低硫煤约占65%-70%;硫分1%-2%的约占15%-20%。高硫煤主要集中在西南、中南地区。华东和华北地区上部煤层多低硫煤,下部多高硫煤。 中国是世界上煤炭产量最多、增长速度最快的国家。1949年仅产煤炭3243万t,1950年4292万t;1960年达到3.97亿t,1970年3.54亿t,1980年6.20亿t,1990年突破10亿t,1995年达到13.61亿t,1996年增加到13.96亿t,创历史最高年产量记录,占世界总产煤量46.07亿t的30%。1997年由于东南亚金融危机和经济结构调整的影响,煤炭产量下降到13.73亿t。中国煤炭产量分布很不均衡。1997年超过5000万t的有9个省区。其中,山西居第一,达33840万t,约占全国总产量的 1/4;以下依次为:河南(10520万t)、山东(9090万t),黑龙江(8520万t)、内蒙古(8300万t)、河北(7880万t)、贵州

第40卷 第5期 煤田地质与勘探 Vol. 40 No.5 2012年10月 COAL GEOLOGY & EXPLORA TION Oct. 2012 收稿日期: 2011-07-25 基金项目:国土资源大调查计划项目 (1212010881628); 中国煤炭地质总局和贵州省地质调查院项目(资[2007]038-01-23) 作者简介:唐显贵(1969—), 男, 贵州赤水人, 高级工程师, 从事煤田地质与勘查技术研究工作. 文章编号: 1001-1986(2012)05-0001-05 贵州省煤炭资源赋存规律 唐显贵 (贵州省煤田地质局地质勘察处,贵州 贵阳 550009) 摘要: 通过系统收集、整理贵州省50余年来的各项煤田地质勘查资料和科研成果,以聚煤规律和构造控煤作用为切入点,对贵州省煤炭资源赋存规律进行研究。结果表明:贵州含煤区主要位于扬子陆块南部被动边缘褶冲带上,赋煤单元划分为4个赋煤带9个煤田,共有5类15种控煤构造样式,控煤构造方向有近南北向、北东向、北西向和近东西向4组;本区主要含煤地层为上二叠统,沉积古地理自西向东由陆相逐渐向海相过渡,其中三角洲平原相聚煤最好,聚煤中心在西部盘县、水城一带,煤层以中灰分、中—高硫煤为主,煤的变质作用类型主要为深成变质作用和区域岩浆热变质作用。研究结果为贵州省煤炭资源潜力评价提供依据,对煤炭资源进一步勘查具有指导意义。 关 键 词:煤炭资源;聚煤规律;控煤构造;煤质特征 中图分类号:P618.11 文献标识码:A DOI: 10.3969/j.issn.1001-1986.2012.05.001 Occurrence regularities of coal resources in Guizhou Province TANG Xiangui (Geological Exploration Department , Coal Geological Bureau of Guizhou Province , Guiyang 550009, China ) Abstract: Based on systematical collection and analysis of coal geological exploration and research achievements of Guizhou Province since more than 50 years, using coal accumulation law and tectonic controlling action of coal, the paper studied the occurrence of coal resources in Guizhou Province. The results could be showed in the fol-lowing aspects: coal-bearing areas of Guizhou are mainly located in fold-thrust belt of passive margin of southern Yangtze block, where the coal units can be classified into 4 coal belts and 9 coalfields. There are 5 categories and 15 kinds of coal-controlling structural styles in total . The coal-controlling tectonic directions can be divided into 4 groups, which are nearly NS-trending, NE-trending, NW-trending, and nearly EW-trending. Upper Permian is the main coal-bearing strata, in which depositional paleogeography has gradually changed from continental facies to marine facies from the west to the east. Delta plain was the best coal-accumulating environment, coal accumulation center is along western Panxian-Shuicheng region, and the coal is characterized by medium ash and mid-high sulfur. What’s more, plutonic metamorphism and telemagmatic thermal metamorphism are the main coal metamorphic types in the area. Based on the study of coal occurrence regularity, the results will provide reference for the poten-tial evaluation of coal resource and play a significant guiding role in the further coal exploration of Guizhou. Key words: coal resources; coal accumulation; coal-controlling structure; coal quality characteristics 贵州省煤炭资源丰富,素有“西南煤海”之称,煤炭工业既是贵州的主要基础工业,也是支柱产业之一。截止2009年底,埋藏2 000 m 以浅的煤炭资源总量2 588亿t ,累计探获资源量707.61亿t ,保有资源量683.42亿t ,仅次于晋、陕、蒙、新,居全国第5位,超过南方各省煤炭资源储量的总和。 贵州历经武陵、雪峰、加里东、海西、印支、燕山和喜马拉雅等构造运动,形成了现今区域构造的复杂格局。研究区地质构造较为复杂,煤炭资源 丰富,因此有必要对煤炭资源赋存规律进行分析和研究,为煤炭资源潜力预测与评价提供科学依据,对今后煤炭资源勘查部署和合理开发利用具有一定的参考价值和指导意义[1]。 1 区域地质概况 贵州省具有沉积地层发育、碳酸盐岩广布、喀斯特景观奇特和侏罗山式褶皱典型等基本特点,地层从中元古界蓟县系至新生界第四系均有出露,厚

中国煤炭资源现状中国是世界第一产煤大国,也是煤炭消费的大国。1996 年中国煤炭探明可采储量居世界第三位,全行业年煤炭开采量达到近10 亿吨。煤炭行业已经成为国民经 济高速发展的重要基础。中国煤炭状况:在我国的自然资源中,基本特点是富煤、贫油、少气,这就决定了煤炭在一次能源中的重要地位。与石油和天然气比较而言,我国煤炭的储量相对比较丰富,占世界储量的11.60% 。我国煤炭资源总量为 5.6 万亿吨,其中已探明储量为1万亿吨,占世界总储量的11%。建国以来,煤炭在全国一次能源生产和消费 中的比例长期占70%以上。据有关部门预测,到2005 年,全国一次能源生产量为12.3 亿吨标准煤,其中煤炭为7.85 亿吨标准煤(折合11 亿吨原煤),仍占63.8%。专家预测,在本世纪前30 年内,煤炭在我国一次性能源构成中仍将占主体地位。我国的煤炭资源分 布广泛但不均匀。全国除上海外,其他省(区)、市均有探明储量。从地区分布看,储量主要集中分布在山西、内蒙古、陕西、云南、贵州、河南和安徽,七省储量占全国储量的81.8%,分布呈现“北多南少” “西、多东少”的特点。当前我国煤炭行业产业的低机械化带来的采煤效率低下,煤炭企业占用劳动力过多,煤炭开采安全等突出问题日渐严重;煤炭行业的低进入壁垒以及高退出壁垒使得我国煤炭行业竞争无序,较低的产业集中度也造成了国际竞争力的下降。因此,加快调整产业结构,促进我国煤炭行业的健康、可持续发展,成为我国煤炭行业工作的重点。近年来,煤炭行业在国家一系列政策措施的支持下,坚持以发展为中心,以结构调整为主线,通过实施关井压产、关闭破产和安全专项整治,使煤炭供需总量基本平衡,经济运行持续好转,呈现恢复性增长的强劲势头。但是,煤炭行业存在的一些深层次矛盾和问题还没有从根本上解决。这里,我主要是从“煤炭产业集中度低”这一方面进行具体的说明。与发达市场经济国家相比,我国煤炭行业的市场集中度很低。据了解,目前世界各产煤国煤炭行业集中度均高于中国,美国年产煤10 亿吨左右,前 4 家公司占70%;澳大利亚年产煤近 4 亿吨, 5 位公司占71%;前印度年产煤 4.5 亿吨, 1 家公司占90%。然而,我国高度分散的市场结构加剧了小矿与大矿之间激烈的资源争夺战,为现代化矿井建设和大规模机械化开采留下了巨大的隐患,进而导致我国煤炭市场的供需失衡,煤炭产业效率极低的规模结构,影响了我国煤炭企业的国际竞争力严重制约了煤炭产业发展,造成了有限煤炭资源的巨大浪费。( 1 )产品附加值低,经济效益低。炭开采业发达,煤炭加工业滞后;产品初级加工较发达,深加工、精加工较 欠缺,产业链条短;产品品种单一,产业发展过于依赖初级产品;煤炭加工转化率低,投入产出率低,产业自我积累能力低下,经济效益不佳。具体表现在:筛选、洗选、炼焦、发电在煤炭加工转化的整体数量中占有绝对比重,而深度加工产品极低。一些科技含量较高的清洁能源产品和技术,如工业型煤,干法洗煤、水煤浆、煤焦油深加工、煤层气开发等基本上还停留在初级阶段。 (2).煤炭企业管理水平低,劳动力素质低。几年,在旺盛 市场需求刺激下,一些大中型煤矿超能力、超强度生产,采易弃难,造成采掘衔接紧张,资源回收率低,矿井服务年限下降,埋下事故隐患,导致重特大事故频发。煤炭行业从业人员多是富余人员、待业青年、农转非家属,文化水平普遍较低。产业结构调整后,不能 尽快适应新的产业在技术方面和管理方面的要求,使经济增长的数量和质量不协调,严重制约了煤炭企业优化调整产业结构的步伐。

我国煤炭资源概况 中国是世界第一产煤大国,也是煤炭消费的大国。1996年中国煤炭探明可采储量居世界第三位,全行业年煤炭开采量达到近10亿吨。煤炭行业已经成为国民经济高速发展的重要基础。 1、中国能源开发状况 在我国的自然资源中,基本特点是富煤、贫油、少气,这就决定了煤炭在一次能源中的重要地位。与石油和天然气比较而言,我国煤炭的储量相对比较丰富,占世界储量的11.60%。我国煤炭资源总量为5.6万亿吨,其中已探明储量为1万亿吨,占世界总储量的11%,而石油仅占2.4%,天然气仅占1.2%。建国以来,煤炭在全国一次能源生产和消费中的比例长期占70%以上。据有关部门预测,到2005年,全国一次能源生产量为12.3亿吨标准煤,其中煤炭为7.85亿吨标准煤(折合11亿吨原煤),仍占63.8%。专家预测,在本世纪前30年内,煤炭在我国一次性能源构成中仍将占主体地位。从表1中可以看到,我国主要能源的开发深度均高于世界平均水平,特别是石油和煤炭的开发更是远高于平均水平。 我国煤炭资源的利用现状及前景 在我国的自然资源中,基本特点是富煤、贫油、少气,这就决定了煤炭在一次能源中的重要地位。与石油和天然气比较而言,我国煤炭的储量相对比较丰富,占世界储量的11.60%。我国煤炭资源总量为5.6万亿吨,其中已探明储量为1万亿吨,占世界总储量的11%,成为世界上第一产煤大国。 一、煤炭资源利用现状 我国煤炭资源分布广泛但不均匀。全国除上海外,其他省(区)、市均有探明储量。从地区分布看,储量主要集中分布在山西、内蒙古、陕西、云南、贵州、河南和安徽,七省储量占全国储量的81.8%,分布呈现出“北多南少”、“西多东少”的特点。 我国煤炭资源人均可采储量仅为世界平均水平的一半,已发现的煤炭资源勘探程度低,精查储量少,用于规模建设的资源供给能力不足。现有生产矿井后备

中国煤炭资源分布特点 一、煤炭在我国能源工业中的主体地位 在我国的自然资源中,基本特点是富煤、贫油、少气,这就决定了煤炭在一次能源中的重要地位。与石油和天然气比较而言,我国煤炭的储量相对比较丰富,煤炭资源总量为5.06万亿吨,其中已探明储量为1万亿吨,占世界总储量的11%,而石油仅占2.4%,天然气仅占1.2%。建国以来,煤炭在全国一次能源生产和消费中的比例长期占65%以上。专家预测,在可以预见的未来几十年内,煤炭工业在国民经济中的基础地位将是长期和稳固的,2010年煤炭在一次性能源生产和消费中占60%左右,到2050年煤炭所占比例不会低于50%。因此,我国将实行“以煤为基础、多元发展,实行油气并举,稳步发展石油替代产品并加快发展风能、太阳能、生物质能等可再生能源,对传统能源进行补充”的国家能源战略。 二、我国煤炭资源概况 1、煤炭资源量 (1)煤炭资源总量 根据第二次全国煤田普查结果,分布在昆仑山—秦岭—大别山一线以北的晋、陕、内蒙古、宁、甘、新等18个省的煤炭资源量达4.74万亿吨(排名前四位分别为新疆16210亿吨、内蒙古12053亿吨,山西6830亿吨、陕西2922亿吨),占全国煤炭资源总量的93.6%,而该线以南的14个省只有0.32万亿吨,仅占全国的6.4%。 客观地质条件形成的这种不均衡分布格局,决定了我国西煤东运,北煤南调的长期发展态势。 (2)煤炭资源探明储量

截至2008年,我国煤炭保有探明储量为12464.03亿吨。内蒙1、山西、新疆、陕西、贵州五省保有探明储量10148.25亿吨,占全国的81.4%。如果再加上宁夏、青海、甘肃,七省探明储量占全国的比重接近85%。这些省煤炭资源往往又集中分布在几个大型聚煤盆地中,从而为建设大型和特大型煤炭生产基地提供了物质基础。 2、煤资源分类及地理分布 我国煤炭资源质量差异较大,烟煤、无烟煤比例较大,其中烟煤储量最高占总量的75%。 我国虽然煤炭齐全,但真正具有潜力的是低变质烟煤,而优质无烟煤和优质炼焦用煤都不多,属于稀缺煤种。天山—阴山以北地区,包括东北、内蒙古和新疆北部,以褐煤和低变质烟煤为主,中变质烟煤不多,高变质煤很少;天山—阴山以南、昆仑山—秦岭—大别山以北地区,包括西北地区大部、华北地区、河南和华东北部,分布着各种变质程度的烟煤和无烟煤,只有少量褐煤;昆仑山—秦岭—大别山以南地区,包括西南地区、中南地区大部和华东南部,以高变质煤为主,中变质烟煤和褐煤有分布,低变质烟煤很少。 三、我国煤炭行业主要特点 资源、产能和消费区域分布差异性明显,形成了西煤东运,北煤南调的格局。 1近年来,查明资源储量增长主要集中在内蒙古和新疆。2008年全国保有煤炭探明储量比2007年增加659.58 亿吨,其中内蒙古和新疆增加545.04亿吨,占全国增量的82.6%。截至2010年,内蒙古煤炭探明储量已 经增加到7323亿吨。

我国煤炭资源的利用现状及前景 在我国的自然资源中,基本特点是富煤、贫油、少气,这就决定了煤炭在一次能源中的重要地位。与石油和天然气比较而言,我国煤炭的储量相对比较丰富,占世界储量的11.60%。我国煤炭资源总量为5.6万亿吨,其中已探明储量为1万亿吨,占世界总储量的11%,成为世界上第一产煤大国。 一、煤炭资源利用现状 我国煤炭资源分布广泛但不均匀。全国除上海外,其他省(区)、市均有探明储量。从地区分布看,储量主要集中分布在山西、内蒙古、陕西、云南、贵州、河南和安徽,七省储量占全国储量的81.8%,分布呈现出“北多南少”、“西多东少”的特点。 我国煤炭资源人均可采储量仅为世界平均水平的一半,已发现的煤炭资源勘探程度低,精查储量少,用于规模建设的资源供给能力不足。现有生产矿井后备资源不足。按目前开采水平,世界煤炭剩余储量可供开采192年,而我国仅可供开采110年。 ??? (一)、煤炭资源开发回收利用 我国煤炭资源开发回收利用的总体状况是:露天开采优于并工开采;原国有重点煤矿好于原国有地方煤矿,原国有地方又好于乡镇及个体;大中型高于中小型,小型高于不计能力小井;薄煤层高于中厚煤层,中厚煤层高于厚煤层;缺煤省份高于富煤省份。 在我国,煤炭开采规模一直在向大型化方向发展,相继建立了一些特大型并工开采和露天开采煤矿。但由于受煤炭资源赋存条件的制约,我国煤炭资源的开采规模整体上仍偏小,产业集中度低,远远低于世界主要产煤国家的单井水平。 ??? 我国煤炭资源在开采规模、采煤方法、技术装备水平上的差别,使得煤炭资源的回收水平差异较大。大中型煤矿的开采技术发展较快,装备水平较高,尤其是井下运输方式采用胶带输送机集中运输煤炭,已经达到世界先进水平。露天开采的安太堡等煤矿,装备有世界先进水平的采剥、装载、运输等设备,综合机械化程度也已达100%。但因为我国开采技术水平落后的小型煤矿数量比重较大,造成我国开采技术水平整体较低。 ??? (二)、煤炭资源的加工利用 有效的对开采的原煤进行工不仅可以调整产品结构,提高产品质量,增加煤炭品种,而且可以合理利用煤炭资源,减少无效运输,降低环境污染,扩大用煤市场,增加产品附加值和煤炭企业经济效益。 ??? 1、煤炭加工利用率低,造成无效运输加大。我国运输能力十分紧张,但煤炭的无效运输又非常严重,与发达国家相比,我国的原煤入洗率很低。据有关部门统计,全国煤炭运量91315.98万吨,意味着其中至少有12000万吨的运力用于运输矸石和杂质等。在目前的运输规模条件下,入洗率每提高一个百分点,就可以减少约120万吨的无效运输。 2、煤炭加工有了较大的发展,但规模普遍较小。煤炭除了直接用作燃料外,还在型煤加工、煤的焦化、气化、液化、等方面有着极其广泛的用途。我国在煤炭加工方面取得了较大的发展,但目前除炼焦和煤化工外,其他方面的生产加工规模普遍较小。 ??? (三)、煤炭资源的综合利用 我国含煤地层分布广,厚度大,成煤时期长,煤炭形成环境与后期变化呈现复杂多样,在煤层及其围岩中共生和伴生着极为丰富的矿产资源,尤其是非金属矿产资源。 在煤田勘探中对共伴生矿产资源基本都没有综合勘探和综合评价。因为缺少煤炭共伴生资源的探明储量,所以难以对煤炭资源的综合利用状况作出客观准确的评价。基本情况是:已利用量和共伴生资源拥有量不相称。主要表现在以下几个方面: 一是我国煤系地层中的硫铁矿探明储量丰富,但煤矿生产的硫铁矿石主要用于化肥工业,但产量较少,与资源拥有量很不相称。二是煤层中的高岭土的分布广、储量大、质量高,有一部分高岭土产品已经打入国际市场,但我国高岭土的年产量相对发达国家比较低。三是我

贵州煤炭资源 贵州是中国南方煤炭资源最丰富的省区,素以“西南煤海”著称。贵州含煤面积占总面积的40%以上,除东部有的属少煤、缺煤区外,省内各地多有产出。86 个县(市)中有74个产煤。相对集中于西部的盘县、水城、六枝和织金、纳雍、大方等县,其次在黔北的桐梓、仁怀、习水、遵义与中部的贵阳-安顺一带和黔西南地区也有较多产出分布。 六盘水煤田与织纳煤田分别是贵州炼焦用煤与无烟煤的最重要产区。全省煤种多,质较好,不仅有大量炼焦用煤,更有十分丰富的可供化工、冶金、电力等多种用途的无烟煤。其中低硫-特低硫、低中灰-中灰、特高-高热值优质煤占有相当比重。历年勘查探明的资源储量达535亿吨,经长年开采消耗后保有储量529亿吨,其中炼焦用煤106亿吨,无烟煤354亿吨。保有资源储量仅少于山西、内蒙、陕西、新疆,排列全国第五,系江南之首,是南方12个省(市、自治区)的资源储量总和,成为中国南方最大的煤炭资源基地。尤其是可供开发利用的优质煤资源储量丰富,占全省总量的1/3左右。而且潜力大,现开采占用不足保有资源储量总数的12%,丰富的资源可以保证贵州经济与社会持续发展对煤炭的长期需要。以丰富的资源为依托,煤炭得到广泛而较大规模的开发利用,成为贵州矿业之最。煤的开发与矿山企业的发展,已使贵州成为江南最大的炼焦煤生产基地和南方商品煤输出最多的省区,不仅充分满足本省对煤炭的大量需要,而且为支持江南缺煤、少煤省区做出了重要贡献。 六盘水煤田 六盘水是贵州最大的炼焦煤资源产区,也是中国南方最大的炼焦用煤生产基地。煤田位处省的西部,主要分布于盘县、水城、六枝地域,包括80余处探明储量的井田或煤矿。该煤田早有发现,明代已有发现和采掘利用的文字记载。通过长期的勘查与研究,尤其是经1964年以来的大规模普查-勘探,不仅基本查明了煤的赋存与产出特征,而且有众多新的发现,探明了丰富可供开发利用的资源储量。六盘水煤田为产于上二叠统龙潭组海陆交互相沉积矿床。全煤田产出煤层多,厚度大,煤质较好。有可采煤层1-27层,一般5-10层,可采厚度最大逾44m,一般12-15m,盘县与水城煤质优,是全省低硫优质炼焦煤的集中产区。经多年开 采消耗,保有资源储量150亿吨,占全省总量的28%,其中炼焦用煤90亿吨, 占贵州炼焦用煤总量的85%。以丰富的资源为依托,通过不断建设,已建成贵州、也是江南最大的炼焦煤生产基地,全省国有重点煤矿,几乎所有大中型矿井都集中在该区。六盘水煤田丰富的资源和较大规模的开发利用,不仅创建了贵州第一个以矿产为依托的城市--六盘水市,更为贵州经济与社会发展和支援江南能源短缺省区,做出了重要贡献。 织纳煤田 是贵州最大的无烟煤产区。位于省西部,主要分布于织金与纳雍两县地域,包括织金县的文家坝,大冲头,肥田一、二、三井田和纳雍县的中岭、戴家田等35 处探明资源储量的井田(测区或煤矿)。该区是贵州发现最早的煤田之一,在前

贵州省煤炭资源简介 一、概况 贵州省地处云贵高原东部。地理座标:东经104°-109°北纬25°-29°,面积约17万平方公里。由乌蒙山、大娄山、苗岭、武陵山构成全省地势骨架,西高东低。主要有乌江、北盘江两流域,分属长江、珠江水系。以贵阳为中心有滇黔、川黔、黔桂等四条铁路及公路与邻省相连,各县及公社多通公路。含煤地层在全省分布广泛,面积约7万平方公里,占全省面积的40%左右,划分为20个煤田。黔西、黔中及铁路沿线地质工作程度较高。至一九九三年底止全省保有储量:4983017万吨;预测储量(可靠级)864亿吨。 二、含煤地层特征 一、下古生界含石煤地层:有震旦系、寒武系、奥陶系、志留系;最主要的是寒武系牛蹄塘组。分布于黔北、黔东北、黔东南等地,总厚26-313米,平均170米左右。含石煤总厚10-20余米,发热量400-800卡/克,个别高达3000卡/克。常伴生磷块岩及钒、钛、钼、镍、铀等稀散放射性元素。 二、下石炭统大塘组:总厚19—992米,一般200-500米。主要分布于黔西北威宁、毕节、纳雍和黔东南贵定、龙里、都匀、荔波等地。由页岩、砂质页岩、石英砂岩地煤组成。威宁、荔波、都匀等地煤层发育较好,含煤1—10层,可采1—2层,厚1.2—1.5米。煤种:厚煤—无烟煤。 三、下二叠统梁山组:除黔东北思南等地缺失外,其余地区普遍沉积。总厚0—300余米。为泥岩、粉砂岩、石英砂岩、灰岩和煤层组成的滨海相沉积。黔西北水城、毕节以西,黔东南凯里、从江、黎平等地煤层发育较好,地层一般厚10—50米,含煤0—7层,一般可采1层,厚0.63—1.0米,煤层呈透境状、串珠状。为气煤—无烟煤。 四、上二叠统龙潭、长兴组:总厚53—852米,一般213米(修文)—439米(格目底)。除黔东南—隅外均有分布,为一套碎屑岩、灰岩、煤层组成地含煤地层。由北向南厚度为:桐梓113米,息峰229米,贵阳320米,紫云852米,册享332米;大致有薄—厚—薄的变化。自西向东分为三个相区,厚度变化无明显规律。含煤0—60余层,一般可采1层(天柱)—41层(格目底),煤厚0.5—34.1米。 (一)过渡相区:分布于毕节、水城、盘县一线以西,以碎屑岩沉积为主,偶夹泥灰岩和透镜状菱铁岩。一般含煤40—50余层,可采十余层,多分布于煤组中上部,厚5.16—32米。煤质:中灰、低硫—中硫。煤种:气煤—无烟煤。 (二)海陆交互相区:位于过渡相区以东,桐梓、贵阳、兴仁一线以西。由碎屑岩、灰岩、煤层组成,灰岩层数、厚度自西向东递增。煤组厚度、煤层层数变化较大,六枝矿区煤组一般厚360米,含煤8—32层,可采一般6层,厚12米左右。多为中灰、中—高硫煤。以无烟煤为多,也有部分烟煤。 (三)海相区:桐梓、贵阳、兴仁一线以东地区,自西向东龙潭组逐渐过渡为吴家坪组,以灰岩为主,夹碎屑岩、煤层。含煤1—数层,可采1层,厚约1米。为中灰、富—高硫煤。煤种:肥—贫煤。 五、上三叠统二桥组:总厚70—1460米,分布于黔北、黔西北及贵阳地区。分贞丰型和郎岱型。 (一)贞丰型:以碎屑岩为主夹少量灰岩、泥灰岩,含煤2—80层,可采0—4层,厚0—5米。中灰、富—高硫;气—肥煤。龙头山向斜本组厚1389米,含煤22层,可采4层,厚约5米。 (二)郎岱型:碎屑岩夹煤线、薄煤、炭质页岩,一般无可采煤层。六枝郎岱本组厚334

我国煤炭资源分布五大特点 来源:收录时间:2006年09月02日| 字号:大中小 (一)煤炭资源与地区的经济发达程度呈逆向分布 如上所述,我国煤炭资源在地理分布上的总格局是西多东少、北富南贫。而且主要集中分布在目前经济还不发达的山西、内蒙古、陕西、新疆、贵州、宁夏等6省(自治区),它们的煤炭资源总量为4.19万亿t,占全国煤炭资源总量的82.8%;截止1996年末煤炭保有储量为8 229亿t,占全国煤炭保有储量的82.1%,而且煤类齐全,煤质普遍较好。而我国经济最发达,工业产值最高,对外贸易最活跃,需要能源最多,耗用煤量最大的京、津、冀、辽、鲁、苏、沪、浙、闽、台、粤、琼、港、桂等14个东南沿海省(市、区)只有煤炭资源量0.27万亿t,仅占全国煤炭资源总量的5.3%;截止1996年末煤炭保有储量只有548亿t,仅占全国煤炭保有储量的5.5%,资源十分贫乏。其中,我国最繁华的现代化城市——上海所辖范围内,至今未发现有煤炭资源赋存;开放程度较高的广东省,截止1996年末,只有煤炭保有储量6亿t,天津市只有4亿t,浙江省只有1亿t,海南省不足1亿t。不仅资源很少,而且大多数还是开采条件复杂、质量较次的无烟煤或褐煤,不但开发成本大,而且煤炭的综合利用价值不高。 我国煤炭资源赋存丰度与地区经济发达程度呈逆向分布的特点,使煤炭基地远离了煤炭消费市场,煤炭资源中心远离了煤炭消费中心,从而加剧了远距离输送煤炭的压力,带来了一系列问题和困难。从目前我国的主要煤炭生产基地——山西大同,到东部和南部的用煤中心沈阳、上海、广州、京津等地,分别为1 270、1 890、2 740和430km。随着今后经济高速发展,用煤量日益增大,加之煤炭生产重心西移,运距还要加长,压力还会增大。因此,运输已成为而且还将进一步成为制约煤炭工业发展,影响国民经济快速增长的重要因素。为此,国家必须高度重视煤炭运输问题。只有方便的交通运输,才能使煤炭顺利进入消费市场,满足各方面的需要,保证我国国民经济快速、持续、健康地向前发展。 (二) 煤炭资源与水资源呈逆向分布 我国水资源比较贫乏,仅相当于世界人均占有量的1/4,而且地域分布不均衡,南北差异很大。以昆仑山—秦岭—大别山一线为界,以南水资源较丰富,以北水资源短缺。据初步统计,我国北方17个省(市、自治区)的水资源量总量,每年为6 008亿m3,占全国水资源总量的21.4%,地下水天然资源量每年为2 865亿m3,占全国地下水天然资源量的32%左右。北方以太行山为界,东部水资源多于西部地区。例如,山西、甘肃、宁夏3省(自治区)的水资源量仅占北方水资源量的7.5%,地下水天然资源量仅占北方地下水天然资源量的8.9%这3个省(自治区)及其周围的陕西、内蒙古和新疆自治区,年降雨量多在500mm以下,还有一些地区不足250mm,加之日照时间长,蒸发量大,水资源十分贫乏。据山西井坪气象站资料,晋北平朔矿区一带,1957~1992年平均降雨量为426.2mm,年平均蒸发量为2 239.0mm;据陕西神木气象站资料,陕北神府矿区一带,枯水年降雨量仅有108.6mm(1965年),丰水年降雨量为819.1mm(1967年),多年平均降雨量为435.7mm(1957~1991年),多年平均蒸发量为1 774.1mm(1978~1990年);据内蒙古气象台1951~1980年资料和内蒙古东胜气象站1981~1993年资料,东胜矿区一带,年平均日照时间为3 044~3 186h,历年平均降雨量为281.2~401.6mm,历年平均蒸发量为2 082.2~2 535.0mm。年蒸发量均大于年降雨量的4~5倍以上,而且地处我国西部大沙漠,属于典型的干旱或半干旱严重缺水地区。与此相反,这些地区却蕴藏着丰富的煤炭资源,不仅数量多,而且埋藏相对较浅,煤质好,品种齐全,是我国现今和今后煤炭生产建设的重点地区,也是我国现今与未来煤炭供应的主要基地。据统计,位于这一地区的晋、陕、内蒙古、宁、甘、新6省(自治区)共有煤炭资源量4.19万亿t,占全国煤炭资源总量的82.8%;埋藏深度浅于1 000m的资源量为2.24万亿t,占全国同样深度煤炭资源总量的83.8%;截止1996年末,共有煤炭保有储量7 807亿t,占全国煤炭保有储量的77.9%。

我国煤炭资源的分布特点分析 我国是煤炭资源丰富的国家,目前,除上海等少数地区外,在我国的大多数省区都赋存有煤炭资源,从整体上来说,我国煤炭品种齐全,煤炭资源丰富,但是,也存在着资源分布不平衡,资源赋存的地质条件较差的情况。 一、我国煤炭品种齐全 在漫长的地质演变过程中,煤田受到多种地质因素的作用;由于成煤年代、成煤原始物质、还原程度及成因类型上的差异,再加上各种变质作用并存,致使中国煤炭品种多样化,从低变质程度的褐煤到高变质程度的无烟煤都有储存。按中国的煤种分类,其中炼焦煤类占27.65%,非炼焦煤类占72.35%,前者包括气煤(占13.75%),肥煤(占3.53%),主焦煤(占5.81%),瘦煤(占4.01%),其它为未分牌号的煤(占0.55%);后者包括无烟煤(占10.93%),贫煤(占5.55 %),弱碱煤(占1.74%),不缴煤(占13.8%),长焰煤(占12.52%),褐煤(占12.76%),天然焦(占0.19%),未分牌号的煤(占13.80%)和牌号不清的煤(占1.06%)。 二、我国煤炭资源的质量特征 判别煤炭质量优劣的指标很多,其中最主要的指标为煤的灰分含量和硫分含量。一般陆相沉积,煤的灰分、硫分普遍较低;海陆相交替沉积,煤的灰分、硫分普遍较高。 中国煤炭灰分普遍较高,秦岭以北地区,晋北、陕北、宁夏、两淮、东北等地区,侏罗纪煤田为陆相沉积,煤的灰分一般为10%~

20%,有的在10%以下,硫分一般小于1%,东北地区硫分普遍小于0.5 %。中国北方普遍分布的石灰纪、秦岭以南地区、湖南的黔阳煤系、湖北的梁山煤系等属海陆交替沉积的煤,灰分一般达15%~25%,硫分一般高达2%~5%。 广西合山、四川上寺等地的晚二叠纪煤层属浅海相沉积煤,硫分可高达6%~10%以上。 据统计,中国灰分小于10%的特低灰煤仅占探明储量的17%左右。大部分煤炭的灰分为10%~30%。硫分小于1%的特低硫煤占探明储量的43.5%以上,大于4%的高硫煤仅为2.28%。 中国的炼焦用煤一般为中灰、中疏煤,低灰和低硫煤很少。炼焦用煤的灰分一般都在20%以上;硫分含量大于2%的炼焦用煤占20%以上。中国炼焦用煤的另一大特点是:硫分越高,煤的动结性往往越强,其可选性一般较差。 中国褐煤多属老年褐煤。褐煤灰分一般为20%~30%。东北地区褐煤硫分多在1%以下,广东、广西、云南褐煤硫分相对较高,有的甚至高达8%以上。褐煤全水分一般可达20%~50%,分析基水分为10%~20%,低位发热量一般只有11.71~16.73MJ/kg。 中国烟煤的最大特点是低灰、低硫;原煤灰分大都低于15%,硫分小于1%。部分煤田,如神府、东胜煤田,原煤灰分仅为3%一5%,被誉为天然精煤。烟煤的第二个特点是煤岩组分中丝质组含量高,一般在40%以上,因此中国烟煤大多为优质动力煤。中国贫煤的灰分和硫分都较高,其灰分大多为15%-30%,流分在1.5%-5%之间。

陕西煤炭资源概况及矿 区划分情况 文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

一、陕西煤炭资源概况及矿区划分情况 (一)陕西煤炭资源状况 陕西预测煤炭资源总量为4143亿吨,仅次于新疆、内蒙和山西,居全国第四位。按照地质时代及地域分布情况,陕西省主要煤炭资源可分为五大煤田,即陕北侏罗纪煤田、陕北石炭二叠纪煤田,陕北石炭三叠纪煤田、渭北石炭二叠纪煤田和黄陇侏罗纪煤田,五大煤田煤炭资源量占全省煤炭资源总量的99.9%以上。 1、陕北侏罗纪煤田 分布:府谷、神木、榆林、横山、靖边、定边 煤层:可采煤层1~14层,可采总厚0.7~26.89m,单层最大厚度为12.5m。 储量:煤炭资源量2216亿吨,约占全省煤炭资源总量的53.5%;累计探明储量为1388亿吨,已利用61.7亿吨,尚未利用1315亿吨。该煤田是世界七大煤田之一。 煤种:不粘煤、长焰煤 特点:低灰、低硫、低磷、高~特高热值,是优质的低温干馏、工业气化和动力用煤。 2、陕北石炭二叠纪煤田 分布:府谷、佳县、吴堡

煤层:可采煤层11层,单层最大厚度为15.47m。 储量:煤炭资源量1190亿吨,约占全省煤炭资源总量的28.7%;累计探明储量58.3亿吨,已利用4.5亿吨,尚未利用53.8亿吨。煤田地质结构较复杂,勘探程度较低。 煤种:(府谷)长焰煤、气煤;(吴堡)焦煤、贫煤 特点:府谷的长焰煤、气煤具有中~高灰,特低~高硫、低~中磷、中高热值的特点,可作为气化、液化和动力用煤;吴堡的焦煤、肥煤、贫煤可做炼焦煤和炼焦配煤。 3、陕北三叠纪煤田 分布:延安、子长、安塞、横山 煤层:可采煤层6层,一般单层厚度小于lm 储量:煤炭资源量18.1亿吨,约占全省煤炭资源总量的0.4%;累计探明储量17.4亿吨,已利用5.3亿吨,尚未利用12.1亿吨。 煤种:气煤 特点:具有低~中灰、特低硫、低磷、中高发热量的特点,是良好的化工用煤及炼焦配煤 4、渭北石炭二叠纪煤田

贵州煤炭资源 织纳煤田 是贵州最大的无烟煤产区。位于省西部,主要分布于织金与纳雍两县地域,包括织金县的文家坝,大冲头,肥田一、二、三井田和纳雍县的中岭、戴家田等35处探明资源储量的井田(测区或煤矿)。该区是贵州发现最早的煤田之一,在前清时期已有文字记载。经不断勘查,尤其是1969年以来的大量普查-勘探,不仅基本查明了煤的赋存状况与产出特征,而且有众多新的发现,探明了丰富可供开发利用的储量。该煤田为产于上二叠统龙潭组的海陆交互相沉积矿床。煤田产出均为无烟煤。煤层多,厚度大,煤质较好。可采煤层2-16层,可采总厚度多在3-23m间。煤的可选性较好,精煤灰份一般6-12%,全硫多在0.3-1.5%间。历年累计探明资源储量逾165亿吨,约占全省总量的31%。以丰富的资源为依托,在纳雍中岭等地,正兴建"西电东送"大型火电厂用煤矿井,该煤田将成为贵州又一重要的能源基地与化工用煤产区。 黔西北优质无烟煤产区 该产区是贵州低硫优质无烟煤最为丰富的集中产地,也是未来开发潜力大的区域之一。产区位处贵州西北部,优质煤主要分布于金沙、黔西、大方、仁怀、习水等县市。煤层主要产于上二叠统龙潭组上部或长兴组下部地层中。低硫可采煤层一般2-4层,可采厚度多为2-7.5m。经勘查与研究,产区探明储量加预测资源量合计可达295.9亿吨。其中含硫小于或等于

0.5%的为61亿吨,0.51-1.0%的达167.3亿吨,1.01-1.50%的有67.6亿吨。探明的储量已达76.9亿吨,通过进一步地质勘查,可供开发利用的资源储量会有大幅度的增加。以煤质优为特点,兼以交通方便和电力供应充足、水资源较为丰富等有利条件,该区已成为贵州实施西部大开发战略采掘煤炭的重点区域。现今正在金沙、习水、黔西等地兴建大中型火电厂用煤以及其它用途的矿井,不仅使产区成为"西电东送"的又一新能源基地,并将成为化工、冶金等用煤和优质无烟煤出口的重要基地。 六盘水煤田与织纳煤田分别是贵州炼焦用煤与无烟煤的最重要产区。全省煤种多,质较好,不仅有大量炼焦用煤,更有十分丰富的可供化工、冶金、电力等多种用途的无烟煤。其中低硫-特低硫、低中灰-中灰、特高-高热值优质煤占有相当比重。历年勘查探明的资源储量达535亿吨,经长年开采消耗后保有储量529亿吨,其中炼焦用煤106亿吨,无烟煤354亿吨。保有资源储量仅少于山西、内蒙、陕西、新疆,排列全国第五,系江南之首,是南方12个省(市、自治区)的资源储量总和,成为中国南方最大的煤炭资源基地。尤其是可供开发利用的优质煤资源储量丰富,占全省总量的1/3左右。而且潜力大,现开采占用不足保有资源储量总数的12%,丰富的资源可以保证贵州经济与社会持续发展对煤炭的长期需要。以丰富的资源为依托,煤炭得到广泛而较大规模的开发利用,成为贵州矿业之最。煤的开发与矿山企业的发展,已使贵州成为江南最大的炼焦煤生产基地和南方商品煤输出最多的省区,不仅充分满足本省对煤炭的大量需要,而且为支持江南缺煤、少煤省区做出了重要贡献。

煤炭资源分布五大特点 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

我国煤炭资源分布五大特点 来源:收录时间: 2006年09月02日| 字号: (一)煤炭资源与地区的经济发达程度呈逆向分布 如上所述,我国煤炭资源在地理分布上的总格局是西多东少、北富南贫。而且主要集中分布在目前经济还不发达的山西、内蒙古、陕西、新疆、贵州、宁夏等6省(自治区),它们的煤炭资源总量为万亿t,占全国煤炭资源总量的%;截止1996年末煤炭保有储量为8 229亿t,占全国煤炭保有储量的%,而且煤类齐全,煤质普遍较好。而我国经济最发达,工业产值最高,对外贸易最活跃,需要能源最多,耗用煤量最大的京、津、冀、辽、鲁、苏、沪、浙、闽、台、粤、琼、港、桂等14个东南沿海省(市、区)只有煤炭资源量万亿t,仅占全国煤炭资源总量的%;截止1996年末煤炭保有储量只有548亿t,仅占全国煤炭保有储量的%,资源十分贫乏。其中,我国最繁华的现代化城市——上海所辖范围内,至今未发现有煤炭资源赋存;开放程度较高的广东省,截止1996年末,只有煤炭保有储量6亿t,天津市只有4亿t,浙江省只有1亿t,海南省不足1亿t。不仅资源很少,而且大多数还是开采条件复杂、质量较次的无烟煤或褐煤,不但 开发成本大,而且煤炭的综合利用价值不高。 我国煤炭资源赋存丰度与地区经济发达程度呈逆向分布的特点,使煤炭基地远离了煤炭消费市场,煤炭资源中心远离了煤炭消费中心,从而加剧了远距离输送煤炭的压力,带来了一系列问题和困难。从目前我国的主要煤炭生产基地——山西大同,到东部和南部的用煤中心沈阳、上海、广州、京津等地,分别为1 270、1 890、2 740和430km。随着今后经济高速发展,用煤量日益增大,加之煤炭生产重心西移,运距还要加长,压力还会增大。因此,运输已成为而且还将进一步成为制约煤炭工业发展,影响国民经济快速增长的重要因素。为此,国家必须高度重视煤炭运输问题。只有方便的交通运输,才能使煤炭顺利进入消费市场,满足各方面的需要,保证我国国民经济快速、持续、健康地向前发展。 (二) 煤炭资源与水资源呈逆向分布 我国水资源比较贫乏,仅相当于世界人均占有量的1/4,而且地域分布不均衡,南北差异很大。以昆仑山—秦岭—大别山一线为界,以南水资源较丰富,以北水资源短缺。据初步统计,我国北方17个省 (市、自治区)的水资源量总量,每年为6 008亿m3,占全国水资源总量的%,地下水天然资源量每年为2 865亿m3,占全国地下水天然资源量的32%左右。北方以太行山为界,东部水资源多于西部地区。例如,山西、甘肃、宁夏3省(自治区)的水资源量仅占北方水资源量的%,地下水天然资源量仅占北方地下水天然资源量的%这3个省(自治区)及其周围的陕西、内蒙古和新疆自治区,年降雨量多在500mm以下,还有一些地区不足250mm,加之日照时间长,蒸发量大,水资源十分贫乏。据山西井坪气象站资料,晋北平朔矿区一带,1957~1992年平均降雨量为426.2mm,年平均蒸发量为2 239.0mm;据陕西神木气象站资料,陕北神府矿区一带,枯水年降雨量仅有108.6mm(1965年),丰水年降雨量为819.1mm(1967年),多年平均降雨量为435.7mm(1957~1991年),多年平均蒸发量为1 774.1mm(1978~1990年);据内蒙古气象台1951~1980年资料和内蒙古东胜气象站1981~1993年资料,东胜矿区一带,年平均日照时间为3 044~3 186h,历年平均降雨量为~401.6mm,历年平均蒸发量为2 ~2 535.0mm。年蒸发量均大于年降雨量的4~5倍以上,而且地处我国西部大沙漠,属于典型的干旱或半干旱严重缺水地区。与此相反,这些地区却蕴藏着丰富的煤炭资源,不仅数量多,而且埋藏相对较浅,煤质好,品种齐全,是我国现今和今后煤炭生产建设的重点地区,也是我国现今与未来煤炭供应的主要基地。据统计,位于这一地区的晋、陕、内蒙古、宁、甘、新6省(自治区)共有煤炭资源量万亿t,占全国煤炭资源总量的%;埋藏深度浅于1 000m的资源量为万亿t,占全国同样深度煤炭资源总量的%;截止1996年末,共有煤炭保有储量7 807亿 t,占全国煤炭保有储量的%。