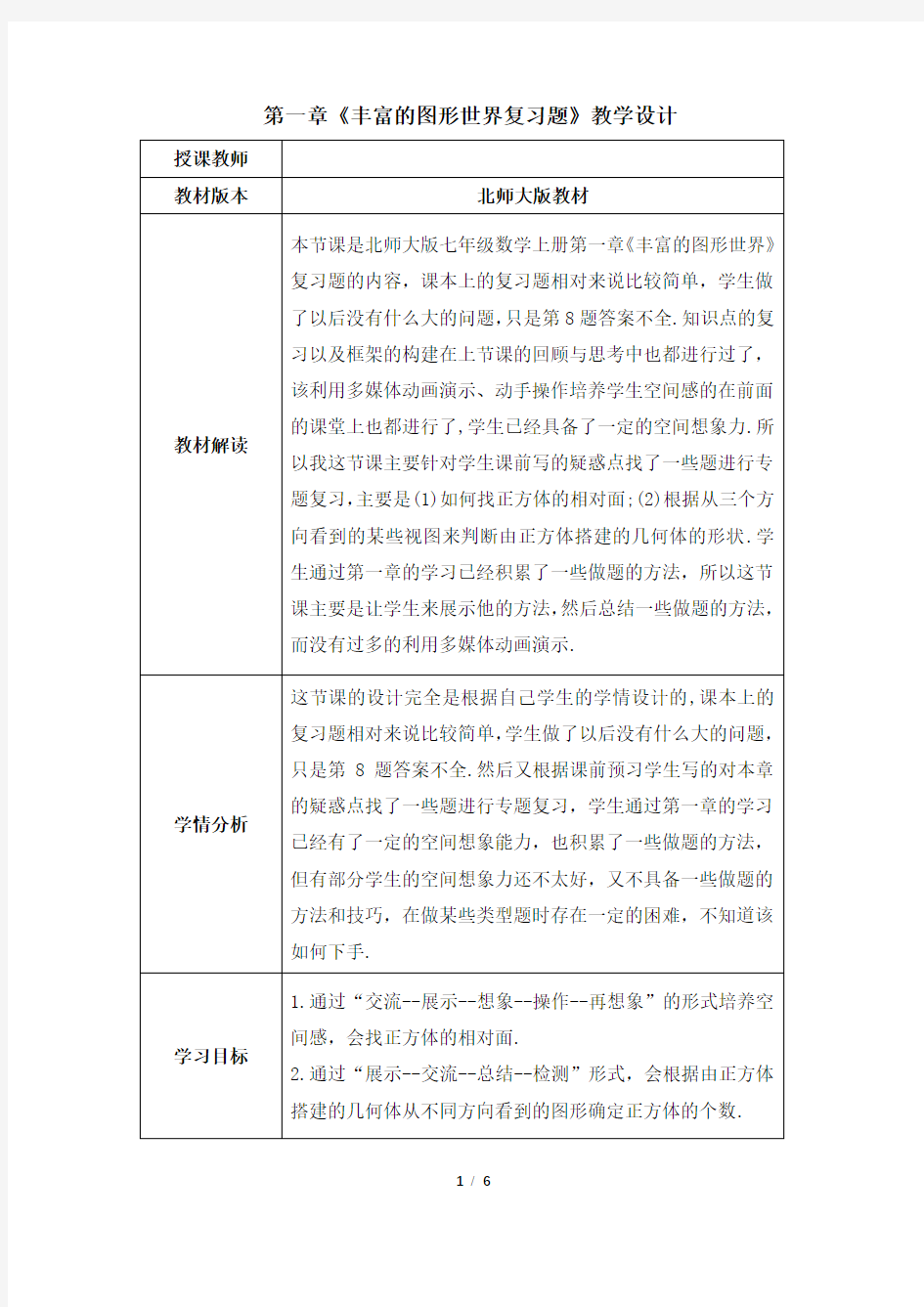

第一章《丰富的图形世界复习题》教学设计

教学环节

教学过程 导入 通过反馈预习的情况以及学生提出的疑惑点引出本节课的课

题.

设计意图 因为复习题中的题目比较简单,学生不会有大的问题,所以

让学生在课前完成,课上只是反馈一下情况这样可以留下来

一大块时间来处理学生在本章学习中有疑惑点的地方,使课

堂更有针对性.学习目标为学生学习本节课指明方向.

学习目标1 类型一:找正方体相对面

1.如图是一个数学魔

方,数学魔方的要求是

相对的两个面上的点

数和是7,该魔方可通

过纸板折叠和粘接做

成,在下面的四个纸板中,可以做成数学魔方的纸板有( )

A.4张

B.3张

C.2张

D.1张

2.(恩施中考)在广场的电子屏幕上有一个旋转的正方体,正

方体的六个面上分别标有“恩施六城同创”六个字,如图是

小明在三个不同时刻所观察到的图形,请你帮小明确定与

“创”相对的面上的字是( )

A.恩

B.施

C.城

D.同

环节一:学生独立完成以上两题,然后小组交流做法

环节二:小组展示做法

环节三:总结找正方体相对面的方法

1、空间想象

2、口诀法:同层隔一对,Z 头Z 尾对,其余两面对

3、排除法:利用相邻不相对排除

设计意图环节一中让学生先独立思考然后交流做法碰撞思维的火花,为环节二的小组展示做准备.环节二中先让利用空间想象做出来的学生先讲(挑两个难想象的展开图讲),第一个图拿模型说方便学生理解,第二个图学生说其他学生跟着空间想象.然后学生自己再想象一下每一个图是如何折成正方体的,想不出来的利用手中的实物图动手折一折然后再想,这样设计的目的是尽量培养学生的空间感,接下来再介绍别有技巧的方法,这样做的目的也是以培养学生的空间感为主,但毕竟是本章的最后一节了也为空间想象力实在不好的学生提供一些做题的方法技巧.环节三是归纳总结一下找正方体相对面的方法,使学生有一个更清晰的思路.

学习目标2 类型二:确定正方体的个数

3.(鄂尔多斯中考)桌

上摆着一个由若千个

相同正方体组成的几

何体,其从三个方向

看到的形状图如图所示,则组成此几何体需要正方体的个数是( )

A.6

B.7

C.8

D.9

4.(教材P18习题T4变

式)由一些大小相同的

小立方块搭成的简单

几何体从正面和上面

看到的形状图如图所示,则组成这个几何体的小立方块的个数最多是几个,最少又是几个?

环节一:学生独立完成以上两题,然后找学生代表讲解.

环节二:小组交流,兵教兵.

环节三:总结方法:

根据主视图和左视图确定俯视图中每个小正方形相应位置

上的小正方体的个数,再求出组成这个几何体所需的小正方体的个数.

环节四:拓展题(要求AB 层学生会)

5.(洛阳期中)一个由小正方体摆成的几何

体,无论从正面看,还是从左面看都可以得

到如图所示的形状图,请你判断一下: 最多

有几个小正方体?最少有几个小正方体?

问1:从正面、左面看到的图形反映几何体有 行 列

问2:你能画出这个几何体(正方体最多和最少时)从上面看

到的形状图吗?

这道题对学生来说有一定的困难,老师可以引导学生思考解

决问题,最后总结方法.

学习目标1、2

环节五:课堂检测

1.如图是一个正方体纸盒平面展开图,折

成正方体后相对的面上的两个数互为相

反数,则C 表示的数为 .

2.(教材P18习题T2变式)如图,这四幅图是一个正方体不同

的侧面,六个面上分别写着A, B, C, D, E, F ,则C ,A, E

的对面字母分别是( ).

A.D,F,B

B.D,B,F

C.B,F,D

D.B,D,F

3.(郑州四中期中)一个几

何体由若千个大小相同的

小正方体搭成,如图是从

三个不同方向看到的形状图,则搭成这个几何体所用的小正

方体的个数是( ).

A.4

B.5

C.6

D.7

4.用小立方块搭一个几何体,使它从正面和上面看到的形状

如图所示,从上面看到的形状中小正方形中的字母表示在该

位置上小立方块的个数,请问:这个几何体最少由 个小

立方块搭成? 最多由 个 小立方块搭成?

5.一个由小正方体摆成的几何

体,无论从正面看,还是从左面

看都可以得到如图所示的形状

图,请你判断一下:最多有___个

小正方体? 最少有_____个小正方体?

环节六:小结提升

1.你有什么收获?

2.对照学习目标你达标了吗?

课后作业 复习题第10题和第8题

板书设计 第一章 丰富的图形世界 复习题

一、找正方体相对面的方法

1、

2、

3、

二、由从不同方向看到的图形判断正方体的个数

教学反思 1.本节课目标细化得具体可操作,明确要把学生带到哪里

去,在设计上都是根据学生的实际情况、学生的疑感点、困

难点进行的,很有针对性,题目的设计由易到难,层层递进.

整节课注重学生的语言表达尽量让学生多讲多说.通过课堂

上的课堂检测的结果感觉最终目标的达成度还不错.

第一章认识有机化合物 第一节有机化合物的分类 一、教学目标 【知识与技能】 1、了解有机化合物的分类方法,认识一些重要的官能团。 2、掌握有机化合物的分类依据和原则。 【过程与方法】 根据生活中常见的分类方法,认识有机化合物分类的必要性。利用投影、动画、多媒体等教学手段,演示有机化合物的结构简式和分子模型,掌握有机化合物结构的相似性。 【情感、态度与价值观】 通过对有机化合物分类的学习,体会分类思想在科学研究中的重要意义。 二、教学重点 认识常见的官能团;有机化合物的分类方法 三、教学难点 认识常见的官能团,按官能团对有机化合物进行分类 四、教学过程 【引入】师:通过高一的学习,我们知道有机物就是有机化合物的简称,最初有机物是指有生机的物质,如油脂、糖类和蛋白质等,它们是从动、植物体中得到的,直到1828年,德国科学家维勒偶然发现由典型的无机化合物氰酸铵通过加热可以直接转变为动植物排泄物——尿素的实验事实,从而使有机物的概念受到了冲击,引出了现代有机物的概念——世界上绝大多数含碳的化合物。有机物自身有着特定的化学组成和结构,导致了其在物理性质和化学性质上的特殊性。研究有机物的组成、结构、性质、制备方法与应用的科学叫有机化学。 我们先来了解有机物的分类。 【板书】第一章认识有机化合物 第一节有机化合物的分类 师:有机物从结构上有两种分类方法:一是按照构成有机物分子的碳的骨架来分类;二是按反映有机物特性的特定原子团来分类。 【板书】一、按碳的骨架分类

链状化合物(如CH3-CH2-CH2-CH2-CH3) 有机化合物 脂环化合物(如) 环状化合物 芳香化合物(如) 【板书】二、按官能团分类 表1-1 有机物的主要类别、官能团和典型代表物 双键 醚键 醛基 羰基 羧基 酯基 【随堂练习】按官能团的不同可以对有机物进行分类,你能指出下列有机物的类别吗?

第一章集合与函数概念 §1.1集合 教学目标: (1)了解集合的含义,体会元素与集合的属于关系; (2)知道常用数集及其专用记号; (3)了解集合中元素的确定性.互异性.无序性; (4)会用集合语言表示有关数学对象; 教学重点.难点 重点:集合的含义与表示方法. 难点:表示法的恰当选择. 1.1.1集合的含义与表示 (一)集合的有关概念: ⒈定义:一般地,把一些能够确定的不同的对象看成一个整体,就说这个整体是由这些对象的全体构成的集合(或集),构成集合的每个对象叫做这个集合的元素(或成员)。 2.表示方法:集合通常用大括号{ }或大写的拉丁字母A,B,C…表示, 而元素用小写的拉丁字母a,b,c…表示。 3.集合相等:构成两个集合的元素完全一样。 4.元素与集合的关系:(元素与集合的关系有“属于∈”及“不属于?两种) ⑴若a是集合A中的元素,则称a属于集合A,记作a∈A; ⑵若a不是集合A的元素,则称a不属于集合A,记作a?A。 5.常用的数集及记法: 非负整数集(或自然数集),记作N;

正整数集,记作N*或N+;N内排除0的集. 整数集,记作Z;有理数集,记作Q;实数集,记作R; 6.关于集合的元素的特征 ⑴确定性:给定一个集合,那么任何一个元素在不在这个集合中就确定了。 如:“地球上的四大洋”(太平洋,大西洋,印度洋,北冰洋)。“中国古代四大发明” (造纸,印刷,火药,指南针)可以构成集合,其元素具有确定性;而“比较大 的数”,“平面点P周围的点”一般不构成集合,因为组成它的元素是不确定的. ⑵互异性:一个集合中的元素是互不相同的,即集合中的元素是不重复出现的。. 如:方程(x-2)(x-1)2=0的解集表示为{1,-2},而不是{1,1,-2} ⑶无序性:即集合中的元素无顺序,可以任意排列、调换。 练1:判断以下元素的全体是否组成集合,并说明理由: ⑶大于3小于11的偶数;⑵我国的小河流; ⑶非负奇数;⑷某校2011级新生;⑸血压很高的人; 7.元素与集合的关系:(元素与集合的关系有“属于∈”及“不属于?”两种) ⑴若a是集合A中的元素,则称a属于集合A,记作a∈A; ⑵若a不是集合A的元素,则称a不属于集合A,记作a?A。 例如,我们A表示“1~20以内的所有质数”组成的集合,则有3∈A,4?A,等等。 练:A={2,4,8,16},则4∈A,8∈A,32?A. 8.空集:是指不含任何元素的集合。空集是任何集合的子集,是任何非空集合的真子集。 空集不是无;它是内部没有元素的集合。可以将集合想象成一个装有元素的袋子,而空集的袋子是空的,但袋子本身确实是存在的。 用符号?或者{ }表示。

【导入】1.教师自我介绍 2.课程分数设置及课堂要求 3.课程的逻辑体系 ——第一章法的基本理论 ——第二章宪法 ——第三章行政法 ——第四章民法 ——第五章经济法 ——第六章刑法 ——第七章诉讼法 ——第八章国际法 【导入课程】同学语录:1.总感觉法律离自己非常遥远,法律与我何干?学法干什么?不犯法就行。&2.人不犯我,我不犯人;人要犯我,我必犯人。&3.人善被人欺,马善被人骑。要想不被欺,只能靠武力。 讨论:关于法律你知道多少? 【案例1】张某,女,1991年5月出生,2007年7月初中毕业后到一家商店工作,月收入950元。2008年6月张某自作主张花2000元为自己买了

一条金项链。张某的父母得知此事后,以张某不具有完全行为能力,购买项链未经其父母同意为由,找到商场要求退货。 【案例分析】2008年6月,公民张某已经满17周岁,在一家商店工作,能以自己的收入为主要生活来源,按照我国民法通则关于公民民事行为能力的规定,已满16周岁不满18周岁的公民,能以自己的劳动作为主要生活来源的,视为完全民事行为能力的人。所以她用自己的积蓄购买金项链的行为是有效的民事法律行为,商场有权拒绝张某父母的要求。 【案例2】大学生孙某,平时钻研侦探小说,颇有心得,要与警察一比高低。开始盗窃宿舍财物。他每次作案都控制财物的价值量,在法律规定的数额较大的标准以下,以免构成盗窃罪。并在每次作案时,都戴上手套,用拖把抹去足迹。当他被抓,警察告诉他,他多次作案,累计盗窃金额巨大,已构成盗窃罪时,悔之晚矣。 【案例分析】2011年5月1日,刑法修正案(八)正式实施。修正案第39条将刑法第二百六十四条修改为:“盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。” 【启示】知法绝不是对法律一知半解,它不仅要求对法律条文有完整准确的理解,而且要求对法律精神,法治原则有一个正确的认识,同时要有一个健

信息及其特征教学案例 一、设计背景、思想 在信息社会高速发展的今天,信息在人们日常生活中扮演极为重要的角色,信息技术教学意在培养学生对信息技术的兴趣和意识,让学生了解和掌握信息技术基本知识和技能,了解信息技术的发展及其应用对人类日常生活和科学技术的深刻影响。通过信息技术课程使学生具有获取信息、传输信息、处理信息和应用信息的能力,教育学生正确认识和理解与信息技术相关的文化、伦理和社会等问题,负责任地使用信息技术;培养学生良好的信息素养,把信息技术作为支持终身学习和合作学习的手段,为适应信息社会的学习、工作和生活打下必要的基础。 二、教材分析 本节是高一《信息技术基础》第一章第一节,从认识信息的基本含义出发,进一步讲解信息的基本特征。本节主要是为了让学生理解信息的含义,通过举例来说明信息的基本特征,激发学生学习信息技术的兴趣,但考虑到是高中阶段第一节课,为了提升学生的学习兴趣而不是在开篇就体会到乏味、枯燥的理论课,则采用以举实例、设置探究为主帮助学生学习信息的含义以及基本特征,让学生学习与生活相结合,养成自主探究学习的习惯。 三、教学目标 (1)知识与技能方面:让学生能够列举生活中的信息,并理解信息的含义;深入了解信息的基本特征,包括传递性、共享性、依附性和可处理性、价值相对性、时效性、真伪性,并且能指出所给例子中所包含的信息特征。 (2)过程与方法:培养学生从日常生活中、学习中发现和归纳信息,通过信息分析确定信息需求,学会利用信息解决问题。 (3)情感态度价值观:激发学生对信息技术课程的强烈兴趣,和学习愿望,养成自主学习、探讨、参与信息活动的学习观念。

四、学情分析 对于高一新入学的学生,由于初中所在学校不同,他们的信息技术基础各自有差异,所以要激发学生的学习热情,当他们对于信息技术课程有了充分的兴趣,就会产生自主学习,想要学习的态度。在教学环节中,可以多设置情景教学,让学生学中有乐,学有收获。 五、重点难点 (1)教学重点:信息的含义;信息的各种基本特征以及其解析;学生有效利用信息解决问题。 (2)教学难点:综合利用信息进行发现、分析和解决问题的能力。 六、教学策略与手段 (1)情景教学 (2)学生互动探讨的学习方法 (3)利用故事设问,历史典故,拓展学生视野,添加学习乐趣,获得知识。 (4)总结、归纳 七、教学环境 多媒体教室 八、课前准备 制作游戏《COPY不走样》需要使用的卡片若干张,制作课堂需要展示的幻灯片 九、教学过程

1.2.2 函数的表示法 整体设计 教学分析 课本从引进函数概念开始就比较注重函数的不同表示方法:解析法,图象法,列表法.函数的不同表示方法能丰富对函数的认识,帮助理解抽象的函数概念.特别是在信息技术环境下,可以使函数在形与数两方面的结合得到更充分的表现,使学生通过函数的学习更好地体会数形结合这种重要的数学思想方法.因此,在研究函数时,要充分发挥图象的直观作用.在研究图象时,又要注意代数刻画以求思考和表述的精确性.课本将映射作为函数的一种推广,这与传统的处理方式有了逻辑顺序上的变化.这样处理,主要是想较好地衔接初中的学习,让学生将更多的精力集中理解函数的概念,同时,也体现了从特殊到一般的思维过程.三维目标 1.了解函数的一些基本表示法(列表法、图象法、解析法),会根据不同实际情境选择合适的方法表示函数,树立应用数形结合的思想. 2.通过具体实例,了解简单的分段函数,并能简单应用,提高应用函数解决实际问题的能力,增加学习数学的兴趣. 3.会用描点法画一些简单函数的图象,培养学生应用函数的图象解决问题的能力.4.了解映射的概念及表示方法,会利用映射的概念来判断“对应关系”是否是映射,感受对应关系在刻画函数和映射概念中的作用,提高对数学高度抽象性和广泛应用性的进一步认识. 重点难点 教学重点:函数的三种表示方法,分段函数和映射的概念. 教学难点:分段函数的表示及其图象,映射概念的理解. 课时安排 3课时 教学过程 第1课时 导入新课 思路1.语言是沟通人与人之间的联系的,同样的祝福又有着不同的表示方法.例如,简体中文中的“生日快乐!”用繁体中文为:生日快樂!英文为:Happy Birthday!法文是Bon Anniversaire!德文是Alles Gute Zum Geburtstag!印度尼西亚文是Selamat Ulang Tahun!……那么对于函数,又有什么不同的表示方法呢?引出课题:函数的表示法.思路2.我们前面已经学习了函数的定义,函数的定义域的求法,函数值的求法,两个函数是否相同的判定方法,那么函数的表示方法常用的有哪些呢?这节课我们就来研究这个问题(板书课题).

一、总体设计思路: 1、通过观察现实生活中的物体,认识基本几何体及点、线、面。 2、通过展开与折叠活动,认识棱柱的基本性质。 3、通过展开与折叠、切与截、从不同方向看等数学实践活动,积累数学活动经验。 4、通过平面图形与空间几何体相互转换的活动过程中,建立空间观念,发展几何直觉。 5、由空间到平面,认识常见的平面图形. ——观察、操作、描述、想象、推理、交流. 二、总体教学建议: 1、充分挖掘图形的现实模型,鼓励学生从现实世界中“发现”图形. 2、充分让学生动手操作、自主探索、合作交流,以积累有关图形的经验和数学活动经验,发展空间观念。 其中动手操作是学习过程中的重要一环---在学生学习开绐阶段,它可能帮助学生认识图形,发展空间观念,以后,它可以用来验证学生对图形的空间想象。因此,学习之初,教师要鼓励学生先动手、后思考,以后,则鼓励学生先想象,再动手。 3、教学中应有意识地满足多样化的学习需要,发展学生的个性。 如开展正方体表面展开、棱柱模型制作等教学。 几点说明:

1、为什么安排展开与折叠、切与截、从不同方向看等那么多实践活动,目的是什么? 2、教学中要处理好动手操作和思考想象的关系? 3、生活中的立体图形性质的认识过程 用自己语言充分地描述----点、线、面之间的关系-----通过操作归纳出比较准确的数学语言-------更好地想象图形。 4、展开与折叠的目的与处理(想和做的关系:先做后想----先想后做) 三、总体评价建议 1、关注学生在展开与折叠、切截、从不同方向看等数学活动中空间观念的 发展。 2、关注学生是否能正确认识现实生活中大量存在的柱、锥、球的实物模型。 3、关注学生在观察、操作、想象等数学活动中的主动参与的程度以及是否 愿意与同伴交流各自的想法。 4、要帮助学生建立自己的数学学习成长记录袋,让他们反思自己的数学学 习情况和成长的历程。 四、每一节的教学目标、重难点、教学建议与评价方法 第一节:生活中的立体图形 第一课时:

第一章:第一节——我们身边的地理知识教学设计 教学目标: 、与生产建设、与社会风土人情的关系。 习地理的好奇心,以讨论、交流抓住学生的注意力,增强学生的兴趣,引导他们 走进地理的殿堂。 引入新课:课本第一页的前言部分,这段文字描写优美,就让我们从这里走进地理,探索地理的奥秘,下面我们来学习第一章第一节 教师演示地球仪:你知道我们中国有多大吗?你能指出中国在地球上的位置吗?我们生活的地球上为什么有的地方是高山,有的地方是海洋?长江、黄河的水为什么滚滚东流?为什么黄河的水是黄颜色的?一年里为什么会有四季变化?......其实这些在我们身边的问题都属于地理知识。 讲授新课:(一)揭开地理之“谜” 学生能够提出很多问题…… 教师总结:我们把上述问题归结一下,会发现上述问题中属于地理问题的占有较大比例,它们成为存有于同学心中的地理之“谜”。其实,关于地理的问题还有很多很多,我们学习了地理,就有可能找到这些问题的答案,解开同学心目中的地理之“谜”。 提问:地理到底是一门怎样的学科?来历如何?请同学读第二页的“地理”一词的来历。过渡:其实我们生活在地理环境之中,地理知识就在我们的身边。我们身边的地理知识存有于我们生活的各个方面:日常生活、生产建设、不同地域的风土人情等。 (二)地理知识与应用 1、地理知识与日常生活 学生活动:请同学看第三页的两张图,讨论回答图中的活动与地理的关系。(滑雪--在有冰雪地方才可实行;冲浪--在海边;) 提问:你还能从日常生活中列举一些地理知识的例子吗? 学生自由发言。 教师总结:地理知识与我们的生活息息相关,要生活好、工作好、学习好,我们必须了解地理知识,必须学习地理。 2、地理与生产建设 讲述:生产建设包括工业生产和农业生产等方面。人类的生产活动不能随心所欲,它要受到地理环境的影响和制约。 让学生读一读“荷兰的风车”。 教师提问:荷兰的风车有什么作用?(学生回答:略) 进一步提问:风车的动力是什么?---西风(地理知识在生产建设的应用) 方案一: 根据学生熟悉的地理环境,教师可设问:

1.1 质点参照系和坐标系 一、教学目标 ①知识与技能: 1.认识建立质点模型的意义和方法能根据具体情况将物体简化为质点,知道它是一种科学的抽象,知道科学抽象是一种普遍的研究方法。 2.理解参考系的选取在物理中的作用,会根据实际情况选定参考系。 3.通过实例理解参考系,知道参考系的概念及运动的关系,会用坐标系描述物体的位置。 ②过程与方法: 1.体会物理模型在探索自然规律中的作用,初步掌握科学抽象理想化模型的方法。 2.通过参考系的学习,知道从不同角度研究问题的方法。 ③情感态度与价值观: 1.认识运动是宇宙中的普遍现象,运动和静止的相对性,培养学生热爱自然、勇于探索的精神。 2.渗透抓住主要因素,忽略次要因素的哲学思想。 二、教学重难点 教学重点: 1.理解质点的概念 2.从参考系中明确地抽象出了坐标系的概念 教学难点:理解质点的概念。 【思考】 1)在日常生活中,同学们是怎样去确定物体是在运动的呢? 2)看下面的图片,我们应该如何判断静止或者运动呢?

现在,我们坐在座位上是静止的还是运动的呢?让我们带着问题进入今天的学习。 一、机械运动 在我们物理世界里是这样确定定物体是否在运动的“一个物体对另一个物体相对位置变化运动称之为机械运动”。(定义) 思考:我们把地球当成静止的所以我们静止的,可是地球每时每刻都是在自转的,我们地球上的每一个物体都是跟着地球转动,这时候同学们还认为自己没动吗?那么我们到底动没 动啊?

为了解决之前的问题,我们引入了一个概念——那就是参考系。 二、参考系 定义:研究物体运动时所选定的参照物体或彼此不作相对运动的物体系。 特点:①假设是静止不动的(被认为是不动的,而且作为静止的标准)。 ②任意选取,但应以便于研究运动为原则。 参考系与运动: ①同一个物体,如果以不同的物体为参考系,观察结果可能不同. ②一般情况下如无说明,则以地面或相对地面静止的物体为参考系 解释思考的问题:在我们研究物体运动时,我们首先要引入一个参照物,这个物体被认为是静止不动的,有了这个参照物我们就可以去判断其他物体是否运动了。如果这个物体相对参考物的位置发生变化,我们就认为这个物体是运动的,同理这个物体如果相对参考系位置没有发生变化,那么我们就认为这个物体是静止的。 考点提醒:参考系是一个非常重要的考点其出题方向有两个,一个是我们对参考系的理

第一章从生物圈到细胞 日期: 一、教学目标 知识目标 1、举例说明为什么生命活动离不开细胞 2、说出从微观到宏观不同种类生物的生命系统的层次 能力目标 1、尝试通过小组合作学习来解决问题 情感态度价值观 1、形成生物体局部与整体的关系 2、探讨不同生物种类的生命系统层次结构 二、教学重点 1、说出从微观到宏观不同种类生物的生命系统的层次 2、形成生物体局部与整体的关系 三、教学难点 1、形成生物体局部与整体的关系 2、尝试通过小组合作学习来解决问题 四、教学过程设计(1课时)

1、细胞是生物学的基础,人类已经在细胞研究上取得了巨大的成果。然而,许多未解之谜还得回到细胞中去寻找答案,我们一起来回顾一下我们在初中阶段学习哪些关于细胞的知识: 以填空的方式引导学生回忆初中关于细胞的知识。 播放介绍人类感冒病毒结构和感染过程视频。说明sars病毒与感冒病毒的相似性。指导学生讨论并回答以下问题: (1)病毒没有细胞结构,是怎么样生活和繁殖的? (2)脱离了细胞,病毒还是生物吗?(3)你还知道哪些有病毒引起的疾病? 2、生命活动为什么离不开细胞? 生物的运动、觅食、繁殖、生长发育等活动都称为生命活动。请同学阅读分析“资料分析”中的相关实例,回答下列问题? (1)单细胞生物是如何完成运动和繁殖的? (2)人的胚胎是怎样发育的,胚胎发育的起点是? (3)一个简单的缩手反射需要哪些细胞的参与才能完成? (4)人体部分细胞的死亡,对整个系统回忆初中 生物关于 细胞的知 识,完成 相关填 空。 学生回顾 初中关于 病毒的知 识,小组 讨论并尝 试回答问 题 阅读课 本,自主 思考,参 与小组讨 论,听取 别人意 见,形成 自己的观 点。 通过以思维 导图的填空 的形式,帮 助学生回忆 并总结相关 知识。建立 初高中知识 的连接。 病毒是生 物,但是离 开了细胞就 不能表现出 生命特征, 为生命活动 离不开细胞 和细胞是最 基本的生命 系统的教学 打下铺垫。 同时通过设 置与生活相 关的问题, 引起学生的 学习兴趣。 将生命活动 离不开细胞 分解为一系 列较为简单 的问题,训 练学生从文 字、图像中 获取信息的 能力,文字 信息的总结

第一章丰富的图形世界 1.1 生活中的立体图形 第1课时认识几何体 1.经历从现实世界中抽象出图形的过程,感受图形世界的丰富多彩. 2.在具体情境中认识圆柱、圆锥、正方体、长方体、棱柱、球,并能用自己的语言描述它们的某些特征.(重难点) 阅读教材P2~3,完成预习内容. (一)知识探究 1.常见的几何体有圆柱、圆锥、正方体、长方体、棱柱、球等. 2.在棱柱中,相邻两个面的交线叫做棱,相邻两个侧面的交线叫做侧棱,棱柱的所有侧棱长都相等,棱柱的上下底面的形状相同,侧面的形状都是平行四边形.棱柱根据底面图形的边数可以分为三棱柱、四棱柱、五棱柱…,根据侧面的形状可以分为直棱柱和斜棱柱.直棱柱的侧面是长方形. (二)自学反馈 1.从下列物体抽象出来的几何体可以看成圆柱的是(B) 2.下列图形属于棱柱的有(B) A.2个B.3个C.4个D.5个 活动1 小组讨论 1.生活中还有哪些物体的形状类似于这些几何体呢?小组讨论后回答. 2.常见几何体的归类,小组讨论归纳. 3.猜测棱柱的面、顶点、棱数之间的关系. 活动2 跟踪训练 1.如图所示,电镀螺杆呈现出了两个几何体的组合,则这两个几何体分别是(D) A.圆柱和圆柱 B.六棱柱和六棱柱 C.长方体和六棱柱 D.圆柱和六棱柱 2.一个六棱柱共有18条棱,如果六棱柱的底面边长都是2 cm,侧棱长都是4 cm,那么它所有棱长的和是48cm. 3.看图回答下列问题: 三棱柱有5个面,6个顶点,9条棱;

四棱柱有6个面,8个顶点,12条棱; 五棱柱有7个面,10个顶点,15条棱; 七棱柱有9个面,14个顶点,21条棱. 4.观察图中的立体图形,分别写出它们的名称. 球圆锥正方体圆柱长方体六棱柱5.将下列几何体分类: 其中柱体有(1)(2)(3)(5)(7),锥体有(4),球体有(6). 活动3 课堂小结 1.常见的几何体有圆柱、圆锥、正方体、长方体、棱柱、球等. 2.棱柱的所有侧棱长都相等,上、下底面的形状相同,侧面的形状都是平行四边形.3.长方体、正方体是四棱柱. 4.生活中很多图案都由简单的几何体构成,我们也有能力设计美观、有意义的图案.

课后训练 整体设计 教学分析 课本从引进函数概念开始就比较注重函数的不同表示方法:解析法,图象法,列表法.函数的不同表示方法能丰富对函数的认识,帮助理解抽象的函数概念.特别是在信息技术环境下,可以使函数在形与数两方面的结合得到更充分的表现,使学生通过函数的学习更好地体会数形结合这种重要的数学思想方法.因此,在研究函数时,要充分发挥图象的直观作用.在研究图象时,又要注意代数刻画以求思考和表述的精确性.课本将映射作为函数的一种推广,这与传统的处理方式有了逻辑顺序上的变化.这样处理,主要是想较好地衔接初中的学习,让学生将更多的精力集中理解函数的概念,同时,也体现了从特殊到一般的思维过程. 三维目标 1.了解函数的一些基本表示法(列表法、图象法、解析法),会根据不同实际情境选择合适的方法表示函数,树立应用数形结合的思想. 2.通过具体实例,了解简单的分段函数,并能简单应用,提高应用函数解决实际问题的能力,增加学习数学的兴趣. 3.会用描点法画一些简单函数的图象,培养学生应用函数的图象解决问题的能力.4.了解映射的概念及表示方法,会利用映射的概念来判断“对应关系”是否是映射,感受对应关系在刻画函数和映射概念中的作用,提高对数学高度抽象性和广泛应用性的进一步认识. 重点难点 教学重点:函数的三种表示方法,分段函数和映射的概念. 教学难点:分段函数的表示及其图象,映射概念的理解. 课时安排 3课时 教学过程 第1课时 作者:张新军 导入新课 思路1.语言是沟通人与人之间的联系的,同样的祝福又有着不同的表示方法.例如,简体中文中的“生日快乐!”用繁体中文为:生日快樂!英文为:Happy Birthday!法文是Bon Anniversaire!德文是Alles Gute Zum Geburtstag!印度尼西亚文是Selamat Ulang Tahun!……那么对于函数,又有什么不同的表示方法呢?引出课题:函数的表示法. 思路2.我们前面已经学习了函数的定义,函数的定义域的求法,函数值的求法,两个函数是否相同的判定方法,那么函数的表示方法常用的有哪些呢?这节课我们就来研究这个问题(板书课题). 推进新课 新知探究 提出问题 初中学过的三种表示法:解析法、图象法和列表法各是怎样表示函数的? 讨论结果:(1)解析法:用数学表达式表示两个变量之间的函数关系,这种表示方法叫做解析法,这个数学表达式叫做函数的解析式. (2)图象法:以自变量x的取值为横坐标,对应的函数值y为纵坐标,在平面直角坐标系中描出各个点,这些点构成了函数的图象,这种用图象表示两个变量之间函数关系的方法叫做图象法. (3)列表法:列一个两行多列的表格,第一行是自变量的取值,第二行是对应的函数值,这种用表格来表示两个变量之间的函数关系的方法叫做列表法. 应用示例 例1某种笔记本的单价是5元,买x(x∈{1,2,3,4,5})个笔记本需要y元,试用三种表示法表示函数y=f(x).

《大学》第一章 肇庆高新区中心小学邱一苹 一、《大学》介绍: 1、儒家基本经典之一。原为《礼记》中的一篇。 全面总结了先秦儒家关于道德修养、道德作用及其与治国平天下的关系。 南宋朱熹52岁把《大学》与《论语》、《孟子》、《中庸》合刊,称为“四书”。 2、平时我们都说四书五经,五经指:《诗》《书》《礼》《易》《春秋》。其中《诗经》是中国文化的源头,分为《风》《雅》《颂》三个部分,《风》是不同地区的地方音乐,是从15个地区采集上来的土风歌谣,共160首,大部分都是民歌。它的开篇第一章第一篇诗歌是我们十分熟悉的《国风·周南·关雎》 关关雎鸠,在河之洲。窈窕淑女,君子好逑。 参差荇菜,左右流之。窈窕淑女,寤寐求之。 求之不得,寤寐思服。悠哉悠哉,辗转反侧。 参差荇菜,左右采之。窈窕淑女,琴瑟友之。 参差荇菜,左右芼之。窈窕淑女,钟鼓乐之。 3、南宋朱熹 朱熹天资聪慧,5岁时,朱熹始入小学,能读懂《孝经》;6岁以指在沙滩画八卦; 少年时授业“五夫”中的三位先生【刘子翚huī(屏山)、刘勉之(白水)、胡宪(籍溪)】;18岁“乡贡”被录取;19岁中了进士;24岁泉州同安县任主簿,怀着治国平天

下的理想抱负,实施“教礼义,厚风俗,戢(jí)史奸,恤民隐”的治县方针。南宋,金兵入侵,帝王昏聩(kuì),朱熹坚持反对与金人议和,始终坚守作为“士”守“节”的执政理念。他开办白鹿洞书院,设立讲座,亲自讲学,后人敬仰他尊称“大儒朱熹”,是继孔孟以来最杰出的理学家、思想家、哲学家、教育家、诗人和闽学派的代表人物。 4、春日(南宋)朱熹 胜日寻芳泗水滨,无边光景一时新。 等闲识得春风面,万紫千红总是春。 师:下面我们进入第二个环节, 二、课题释疑 1、古人八岁入“小学”,学习“洒扫应对进退,礼乐射御书数”等文化基础知识和礼节; 2、十五岁入“大学”,学习伦理、政治、哲学等“修己治人,治国安邦”的大学问。 3、“大学”就是讲治国安邦的“大学”。“大学”是大人之学。讲的是修身、齐家、治国、平天下的道理。 师:明白了《大学》的要求后,我们一起学习《大学》第一章。 三、诵文疏义 1、第一段 大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。知止而后有定,定而后能静,静而后能安,安而后能虑,虑而后能得。物有本末,事有终始。知所先后,则近道矣。 译:大学的宗旨,在于弘扬光明正大的品德,在于使人弃旧图新,在于使人达到最完善的境界。明了应达到的境界才能够志向坚定;志向坚定才能够镇静不躁;镇静不躁才能够心安理得;心安理得才能够思虑周祥;思虑周祥才能够有所收获。每样东西都有根本有枝末,每件事情都有开始有终结。明白了这本末始终的道理,就接近事物发展的规律了。 2、第二段

第一单元备课 一、单元教学目标 1、通过观察现实生活中的物体以及分析、概括其形状特征,初步接触圆柱、圆锥、长方体(正方体)、棱柱和球的概念,并能进行简单的分类。 2、在展开与折叠的活动中认识棱柱展开图的特征,初步发展学生空间观念;通过对正方体展开图的讨论,进行图形的分析与推理活动。 3、从具体认识截面的形状到想象通过切与截所可能产生的形状。在面与体的转换中丰富数学活动经验,发展空间观念。 4、从不同方向看立体图形,将观察与研究的对象转到平面上——通过想象与表达、推理等活动发展空间观念。也为学习投影与视图打基础。 5、梳理有关基本多边形的概念,了解其组成与分解。为后续学习打基础。 二、单元知识结构 【生活中的立体图形】 ↓ 【圆柱、圆锥、正方体、长方体、棱柱、球】 ↓↓↓ 【棱柱的展开与折叠】【截一个几何体】【从不同方向看一个几何体】 ↓↓↓ 【点、线、面等简单的平面图形】 ↑ 【丰富的现实背景】 三、单元教学重点 (1)认识常见的柱体,锥体,球体。 (2)通过丰富的实例,进一步认识点、线、面.从运动观点看: 点动成线,线动成面,面动成体。 (3)了解直棱柱,正方体,圆柱,圆锥的侧面展开图,能根据展开图判断立体模型。 (4)学会将立体图形用三视图描画出来,能根据三视图来判断这个立体图形的形状。 (5)学习立体图形的平面展开图培养多方面的能力,如空间想象力,动手制作能力。 (6)体会几何体在切截过程中的变化。(如正方体,圆柱的截面) (7)由平面图形到立体图形的转化。能由几何体的三种视图,推断组成几何体的形状。(如:正

方体组成的几何体中小正方块的个数) (8)多边形与三角形的关系。 四、单元教学难点 1、几何体的分类 2、展开与折叠中相对与相邻的面 3、画截一个几何体截面的形状图 4、已知三个方面的形状图,判断小正方体的块数。 五、学生情况分析 六年级学生在身体发育、知识经验、心理品质方面依然保留着小学生的天真活泼,对新事物很感兴趣,求知欲强,表现欲强,理性思维的发展还很有限,抽象思维能力还比较薄弱,于是课程还应根据学生和中小学教材衔接的特点来设计。 依据课程标准和教材要求,结合学生实际,本课教学目标设计如下: 知识与技能: 经历从现实世界中的抽象出几何图形的过程的,感受图形世界的丰富多彩。 认识棱柱、棱锥、正方体、长方体与球等立体图形。掌握棱柱、棱锥的基本特征。 过程与方法: 通过由实物形状想象几何体,由几何图形想象实物形状,进一步丰富学生对几何图形的感性认识。 情感、态度与价值观: 通过从现实世界中抽象出几何图形的过程,感受图形世界的丰富多彩,培养学生对学习空间与图形的兴趣。 六、课时划分 §1 生活中的立体图形2课时 §2 展开与折叠2课时 §3 截一个几何体1课时 §4 从不同方向看2课时 §5 回顾与思考1课时 单元测试2课时

第一章行星地球 第一节宇宙中的地球 教学目标: 【知识与技能】: 1、了解天体的主要类型和天体系统的层次,描述地球的宇宙环境,知道地球在宇宙中的位 置。 2、运用资料说明地球是太阳系中一颗既普通又特殊的行星,理解地球上生命存在的原因。 3、培养用比较分析的方法解决有关地理问题的能力。 【过程与方法】: 1、分析图片,形成宇宙物质性的观念,形成天体系统各层次的感性认识。 2、利用图表分析法和比较法自主探究地球在太阳系中的普通性和特殊性。 【情感、态度与价值观】: 1、通过学习帮助学生树立正确的宇宙观。 2、通过图片激发地理审美情趣。 3 通过运用资料探讨地理问题,形成实事求是的科学态度。 教学重难点: 教学重点: 1、天体系统的层次及地球在宇宙中的位置。 2、地球的普通性和特殊性,地球上生命存在的条件。 教学难点: 1、地球上生命存在的条件 2、其他星球为什么没有生命?与地球对比 教学方法: 列表比较法、分析法、图示法、讲述法 教学过程: 【导入新课】: 师:有一首儿歌,不知道大家是否熟悉,请看投影(PPT)“一闪一闪亮晶晶,满天都是小星星,挂在天空放光明,好像无数小眼睛……” 生:熟悉或者不熟悉 师:请同学闭上眼睛,结合自己平时媒体上介绍的宇宙,想象一下自己遨游在太空中,自由飞翔。 生:自由想象 【讲授新课】 师:请同学们观看行星与恒星的图片,进而引出天体的概念--天体 板书:一、地球在宇宙中的位置

1. 天体 天体是就宇宙间物质的存在形式而言的,是各种星体和星际物质的通称,例如恒星(包括太阳)、星云、行星(包括地球火星)、卫星(包括月球)、小行星、彗星、流星等。 师:天体不是独立存在,宇宙中有很多天体,大家一起共同组成天体系统。宇宙中的各种天体之间相互吸引、相互绕转,形成天体系统。 2.天体系统 对天体系统的级别进行介绍。(PPT) 师:请同学们思考并完成天体系统层次的填图。 生:思考并填图 过度:展示八大行星的图片和资料,同时向学生讲述冥王星退出太阳系的资料。 板书:二. 太阳系中的一颗普通行星 1.八大行星运动特征 请学生比较地球和其他星球的不同之处,并总结规律 板书:2. 八大行星结构特征 过渡:播放充满生机地球的视频,请同学们思考,小组讨论,师生互动,教师归纳总结。师:(PPT) 板书:三. 存在生命的行星 1. 地球所处的光照条件一直比较稳定。 生命存在的条件: 1. 合适的温度 2. 适合生物呼吸的大气 3. 液体水 板书:2. 地球处于一种比较安全的宇宙环境中。 宇宙环境: 1.太阳光照的条件比较稳定 2.太阳系中大、小行星各行其道,互不干扰,使地球处于一种比较安全的宇宙环境 板书:3. 地球自身具备有生物生成所需的温度、大气、水等条件。 思考:除上述条件外,地球还具备了什么有生命物质存在的条件? 师:教师引导学生思考,最后画龙点睛(PPT)。 板书设计: 第一节宇宙中的地球 一. 地球在宇宙中的位置 1. 天体 2. 天体系统

初一数学丰富的图形世界教案 校区:授课日期: 班级名称七年级科目数学授课时间13:00—21:00 模块丰富的图形世界 本节课知识重难点重点:正方体的展开与折叠、截面与从三个方向看物体;难点:展开与折叠; 授课内容1、几何图形:从实物中抽象出来的各种图形,包括立体图形和平面图形。 立体图形:有些几何图形的各个部分不都在同一平面内,它们是立体图形。 平面图形:有些几何图形的各个部分都在同一平面内,它们是平面图形。 2、生活中的立体图形 圆柱:(圆柱的侧面是曲面,底面是圆) 柱棱柱:三棱柱、四棱柱(长方体、正方体)、五棱柱、……(棱柱 的侧面是若干个小长方形构成,底面是多边形)生活中的立体图形圆(圆的各个面都是圆) (按名称分) 圆锥(圆锥的侧面是曲面,底面的圆) 锥棱锥(棱锥的侧面是若干个三角形构成,底面是多边形) 3、棱柱及其有关概念: 棱:在棱柱中,任何相邻两个面的交线,都叫做棱。 侧棱:相邻两个侧面的交线叫做侧棱。 n棱柱有两个底面,n个侧面,共(n+2)个面;3n条棱,n条侧棱;2n个顶点。 例1.下列说法错误的是(B) A.长方体、正方体都是棱柱 B.三棱柱的侧面是三角形 C.直六棱柱有六个侧面、侧面为长方形

D .球体的三种视图均为同样大小的图形 棱柱由上下两个底面以及侧面组成;上下两个底面可以是全等的多边形,所以表面可能出现三角形;侧面是四边形.长方体、正方体符合.三棱柱的侧面是应是四边形. 4、点、线、面、体 (1)几何图形的组成 点:线和线相交的地方是点,它是几何图形中最基本的图形。 线:面和面相交的地方是线,分为直线和曲线。 面:包围着体的是面,分为平面和曲面。 体:几何体也简称体。 (2)点动成线,线动成面,面动成体。 例2.小军将一个直角三角板(如图)绕它的一条直角边所在的直线旋转一周形成一个几何体,将这个几何体的侧面展开得到的大致图形是( ) A . B . C . D . 直角三角板(如图)绕它的一条直角边所在的直线旋转一周形成一个圆锥,那么它的侧面展开得到的图形是扇形. 5、正方体的平面展开图:11种 总结:中间四个面,上下各一面;中间三个面,一二隔河见;中间两个面,楼梯天天见;中间没有面,三三连一线 例3.将如图所示表面带有图案的正方体沿某些棱展开后,得到的图形是( ) 3—3型 2—2—2型

初一数学第一章教案 【篇一:新人教版七年级上册数学第1章有理数全章教 案[1]】 第一章有理数 1.1正数和负数(一) 教学目标: 知识与技能: 掌握正数和负数的概念,能区分两种不同意义的量,会用符号表示正数 和负数; 培养学生观察、比较和概括的思维能力。 过程与方法: 教法主要采用启发式教学 学法引导学生自主探索去观察、交流、归纳. 情感、态度、价值观: 在传授知识、培养能力的同时,注意培养学生勇于探索的精神,通 过本节课的教学,渗透对立统一的辩证思想。 教学重点:实际需要产生正数与负数. 教学难点:正确了解负数,能准确地举出具有相反意义的量的典型例. 教学过程: (一)、提出问题 (二)、试一试 章前图中表示温度、净胜球、加工允许误差时,用到了-3,3,2,-2,0,+0.5,-0.5等等. 请同学们那些数是以前没有学过的数,有–3,-2,-0.5.实际意义是 零下3度,净输2球,小于尺寸0.5mm. (三)、探索 新数–3,-2,-0.5有什么特征?(学生回答) 1正数:以前学过的大于0的数(像1、2.5、3 、48等的数叫正数)3 1负数:在正数前面加上负号“-”的数.(像-1、-2.5,-,-48的数叫 负数,3 1读作负1、负2.5、负、负48.) 3

有时正数前面也可以加上正号“+”,正号“+”可以省略,但负号“-”一 定不可以省略.一个数前面的“+” “-”叫它的符号(性质符号). 强调0既不是正数,也不是负数,它是中性数. 师:(以温度计为例)温度计中的0不是表示没有温度,它通常表 示水结成冰时的温度,是零上温度与零下温度的分界点,因此得出:零既不是正数也不是负数。课堂练习:读出下列各数,并指出其中那 些是正数,那些是负数. -1,2.5,+42,0,-3.14,120,-1.732,-. 37 在现实生活中,我们常常表示一些具有相反意义的量,利用正数和 负数可以表示两种具有相反意义的量,例如规定海平面的海拔高度 为0,高于海平面的海拔高度用正数表示,低于海平面的海拔高度用 负数表示,吐鲁番盆地最低处低于海平面155米,世界最高峰珠穆 朗玛高出海平面8844米,我们可以用正负数的来表示.珠穆朗玛峰 的海拔高度为8844m,吐鲁番盆地的海拔高度为-155m. 课堂练习:课本p3练习 (四)、归纳小结 1、什么是正数和负数 2、怎样用正数和负数表示具有相反意义的量 (五)课内外作业 课本p5:1,2,4,5 1.1正数和负数(二) 教学目标: 知识与技能: 在了解正负数的概念的基础上,使学生灵活运用正负数的来表示相 反意义量过程与方法: 通过用正负数的来表示相反意义量的教学,培养学生观察、比较和 概括的思维能力.教法主要采用启发式教学 学法引导学生自主探索去归纳怎样用正负数来表示相反意义量 情感、态度、价值观: 在传授知识、培养能力的同时,注意培养学生勇于探索的精神,学 会交流教学重点:灵活掌握正负数的概念. 教学难点:灵活运用正负数的来表示相反意义量. 教学过程: (一)、提出问题

第一章开启化学之门 第一节化学给我们带来了什么 [教学目标] (知识与能力) 知识目标: 1.认识化学的奇妙,化学对社会文明和进步的推动。 2.认识学习、研究化学的意义。 能力目标: 培养表达交流能力和观察能力。 (过程与方法) 交流已有的化学知识,讨论化学对人类发展的意义,体验学习化学的乐趣。 (情感、态度与价值观) 通过各种生动事例的教学,使学生体会到化学对人类社会的贡献,培养为服务社会而努力学好化学的责任感,激发学习化学的兴趣。 [教学重点] 1.化学能帮助我们认识物质,能指导人类合理利用资源,化学能促进科学技术的发展。 2.通过“化学能给我们带来什么?”的一系列实验的交流和讨论激发学生学习化学的积极性。 [教学模式] 交流讨论式 [实验准备] 1.加热碳酸氢铵。 2.魔术实验:开启化学之门、魔棒点灯。 3.铁丝在饱和食盐水中的锈蚀。 4.火柴燃烧使高锰酸钾褪色。

板书设计 第一章开启化学之门 第一节化学给我们带来什么? 古代化工工艺:青铜器、铁和铜的冶炼应用、火药的发明、瓷器的烧制、造纸。 一、化学能帮助我们正确认识物质及变化 碳酸氢铵→氨气+水+二氧化碳 二、化学指导人类合理利用资源 1.水资源的利用、污染、防治 2.白色污染 3.大气污染:二氧化硫(SO2)、二氧化氮(NO2)、一氧化碳(CO) 三、化学促进科学技术的发展 第二节化学研究些什么 [教学目标] (知识与能力) 知识目标: 1.知道化学研究的对象。 2.理解物理变化和化学变化。 3.能识别物理性质和化学性质。 能力目标: 培养观察能力。

(过程与方法) 交流已有的化学知识,讨论化学研究的对象。 (情感、态度与价值观) 通过实验教学,激发学习化学的兴趣。通过对物理变化和化学变化的教学,进行质、量变的教育。 [教学重点] 1.理解物理变化和化学变化。 2.能识别物理性质和化学性质。 3.[教学模式] 交流讨论式 [实验准备] 1.蜡烛的燃烧。 2.氯化氢与氨气混合实验。 3.碘化钾溶液中加入硝酸银溶液。 4.加热试管中的火柴头。 5.灼烧葡萄糖、砂糖、面粉。

第一章丰富的图形世界 回顾与思考导学案 东宁初级中学张志伟 一、学生状况分析本章内容从学生的生活中熟悉的图形展开认识研究,能够充分调动学生的兴趣。通过学习学生已经了解了柱体、锥体、球体等常见几何体的特征,初步形成了图形的空间观念,在此基础上所掌握的知识进行系统的归纳、复习、整理和概括,对学生已有几何知识的进一步深化,对学生的要求较高。 二、教学任务分析本章内容从生活中常见的立体图形入手,使学生在丰富的现实情境中,在展开与折叠等数学活动过程中,认识常见几何体及点、线、面的一些性质;再通过展开与折叠、切截、从不同方向看等活动,在平面图形与几何体的转换中发展学生的空间观念;最后,由立体图形转向平面图形,在丰富的活动中使学生认识一些平面图形的简单性质。整章内容是对学生已有几何知识的进一步深化,强调学生的动手操作和主动参与,为以后几何知识的学习打下基础,且能提高学生解决实际问题的能力。 【教学目标】 知识技能: 1.会辨认基本几何体(直棱柱、圆柱、圆锥、球等); 2.了解直棱柱、圆柱、圆锥的侧面展开图,能根据展开图判断和制作立体模型; 3.能想象基本几何体的截面形状; 4.会画基本几何体的形状图,会判断简单物体的形状图,能根据形状图描述几何体或实物原型; 5.掌握几何体与平面图形的相互转换,能进行几何体与其三种形状图、展开图之间的转化。 过程与方法: 1.初步建立空间观念,发展几何直觉,进一步丰富对空间图形的认识和感受;2.获得一些 研究问题的方法和经验,发展思维能力,加深理解相关的数学知识。情感态度与价值观: 1.体验数学知识之间的内在联系,初步形成对数学整体性的认识。 2.进一步丰富数学学习的成功体验,激发学生对空间与图形学习的好奇心,增强观察能力,形成积极主动参与活动并与他人合作交流的意识。 【教学准备】教师制作多媒体课件 【重难点】点、线、面等最基本的图形与基本几何体的相互转换。在面与体的变化中如何抓住特征。