第四章汉字发展变化的内部规律

[教学目标和要求]

本章在第三章《汉字的演变》的教学基础上,先引导学生思考、然后讨论,最后由教师总结汉字演变的一些具体规律,使学生对之有个总体的印象,同时也引领学生对汉字的发展方向进行再思考。

[内容要点]

一、汉字演变的一些具体规律

1、简化

2、音化

3、分化

4、规范化

二、关于汉字发展方向的思考

1、关于简化

2、关于音化

3、关于规范化

4、关于符号化

[重点难点]

一、简化的手段

二、音化的具体表现

三、分化的方法以及对同化的理解

四、规范化工作的着手点

[教学方法]

讨论、讲授和实践练习相结合

[所用课时]

6课时

[教学内容]

汉字自产生之日起,其发展变化就在经常地、不断地进行着。一般的变化总是从偶然的、个别的、无规则的、细微的变化开始的,而发展的结果,却出现了商代使用的甲骨文与今日通行的楷书之间的巨大差异,试翻开整部汉字发展史,甲骨文、金文、石刻文、陶文、玺印文、简帛文、货币文、小篆、隶书、楷书、行书、草书,其形体差异之巨大,变化现象之纷繁复杂,确实令人眼花缭乱、难以捉摸。但只要我们细加分析,是不难看出这些纷繁复杂的现象的后面,有着一

种起支配作用的规律存在,它促使所有汉字都顺着一定的趋势发展和变化。这个规律和趋势就是:简化、音化、分化和规范化。

第一节简化

简化是跟繁化相对立的一种趋势。

在汉字发展过程中,有时为了表意和表音的更加明确,或者为了对称和美观,也会出现少量的繁化现象。如“宝”古为会意,后为形声,今又为会意;如“齿”(原为象形字,后为形声字)、“其”(原为象形字,后为形声字)、“保”等等。

社会的发展,使得人们的交往日益频繁,文字的应用也日益广泛,人们为了提高书写效率,在明晰而易于区别的前提下,趋向于简省易写,因此从甲骨文到现在,字形几经变化,总的趋势是与繁化相反的简化。

简化的手段是多种多样的,从形体方面着眼,主要有以下几方面。

一、图形符号化。

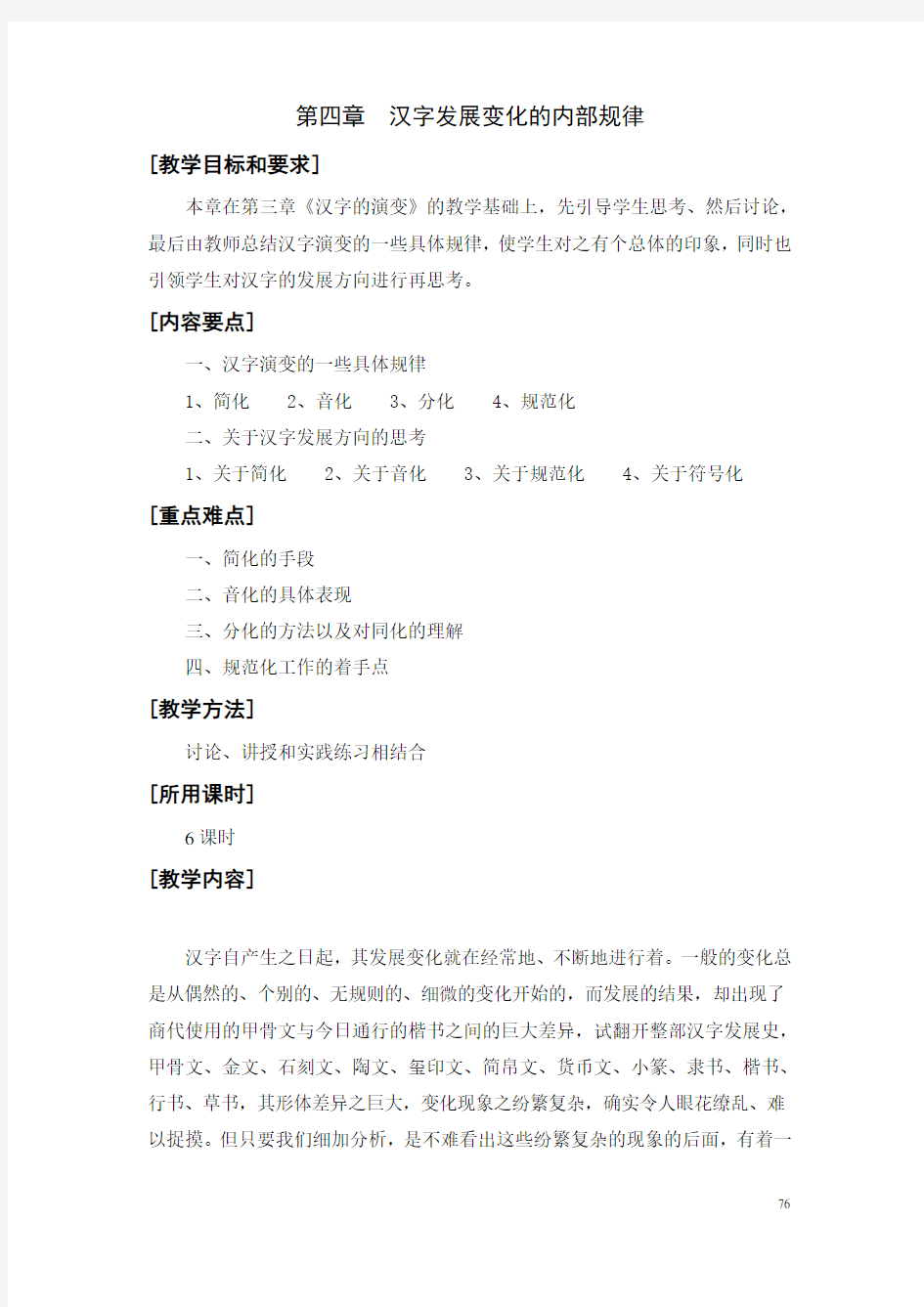

早期的汉字采用“随体诘诎”的方法造字,因而每一个象形字几乎就是一幅图画,书写起来极不便利,例如:

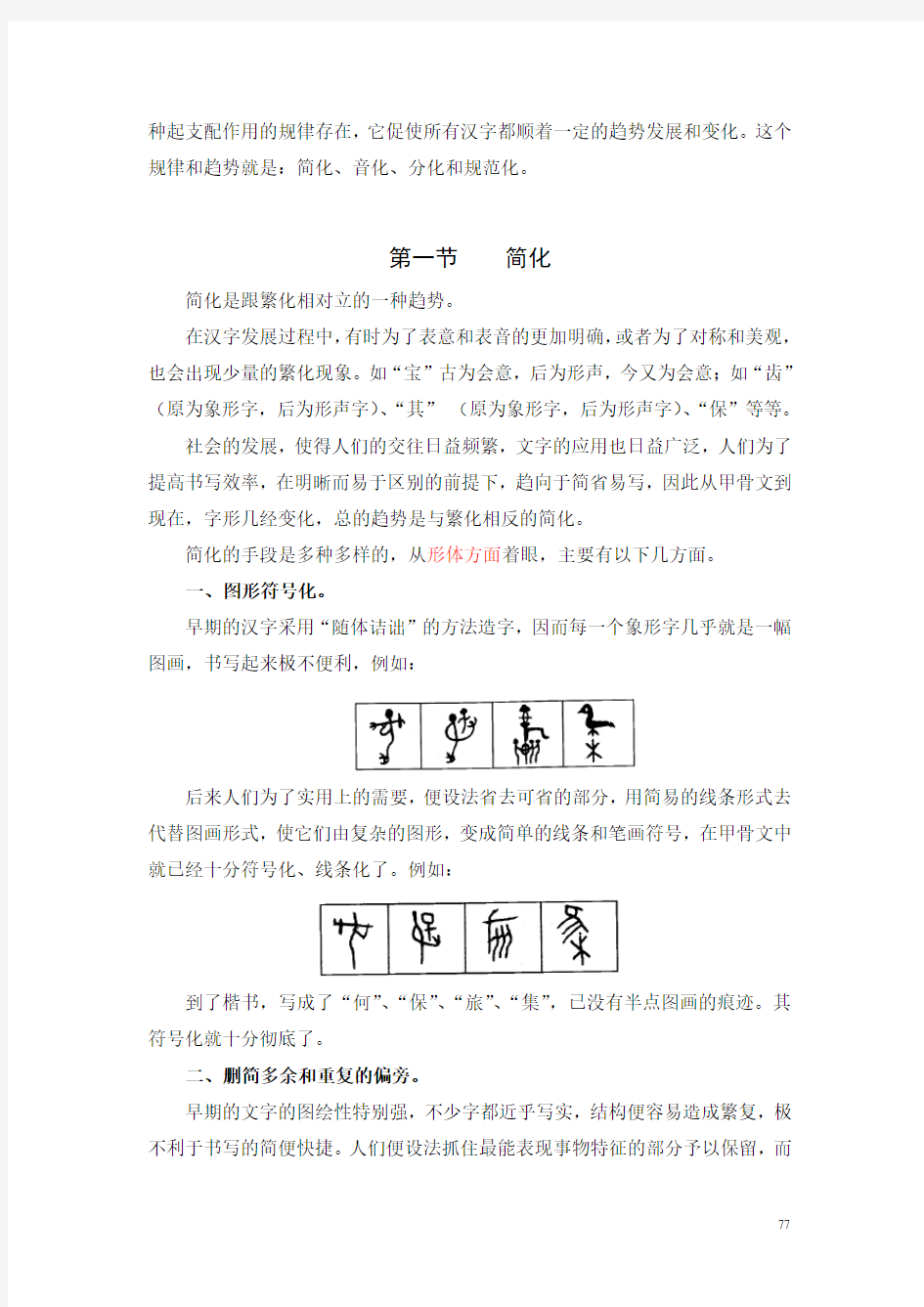

后来人们为了实用上的需要,便设法省去可省的部分,用简易的线条形式去代替图画形式,使它们由复杂的图形,变成简单的线条和笔画符号,在甲骨文中就已经十分符号化、线条化了。例如:

到了楷书,写成了“何”、“保”、“旅”、“集”,已没有半点图画的痕迹。其符号化就十分彻底了。

二、删简多余和重复的偏旁。

早期的文字的图绘性特别强,不少字都近乎写实,结构便容易造成繁复,极不利于书写的简便快捷。人们便设法抓住最能表现事物特征的部分予以保留,而

将多余的或重复的部分省去,这样,对字义不会有多大的影响,书写起来却方便多了。例如:集(甲骨文省三“隹”为一“隹”,为后世所保留)、韋、雷等。

到了楷书阶段,文字的符号性更强,简化已不斤斤计较于形义的关联,保留原字的特征部分,省去其他笔画以简化形体的做法就更加普遍了,特别是《简化字总表》,更能体现这一点。例如,“寶”之作“宝”,“陽”之作“阳”,“飛”之作“飞”等等。

还有草书楷化的,例如:“長”为“长”;“言”旁简化为“讠”;“車”旁简化为“车”;“金”旁简化为“钅”;“門”旁简化为“门”;“食”旁简化为“饣”;等等。

三、截取原字的一部分代替本字(以部分代全体)。

如:“易”、“法”、“召”、“为”。

“法”是“灋”的一部分,后来只留下“水”旁和“去”;“飞”字繁体作“飛”,简体只是其中一部分;“”字简化为“声”;都是同样的办法。

到了楷书简化字时就更多了。标(標)缠(纏)厂(廠)迟(遲)触(觸)籴(糴)点(點)电(電)独(獨)吨(噸)夺(奪)堕(墮)儿(兒)飞(飛)奋(奮)粪(糞)妇(婦)赶(趕)巩(鞏)沪(滬)击(擊)际(際)茧(繭)浆(漿)桨(槳)奖(獎)酱(醬)疖(癤)竞(競)开(開)垦(墾)恳(懇)亏(虧)类(類)隶(隸)岭(嶺)么(麽)亩(畝)疟(瘧)盘(盤)扫(掃)涩(澀)声(聲)虽(雖)誊(謄)粜(糶)椭(橢)务(務)雾(霧)习(習)医(醫)凿(鑿)烛(燭)浊(濁)产(産)齿(齒)广(廣)汇(匯)节(節)壳(殼)离(離)虏(虜)卤(鹵、滷)虑(慮)宁(寜)亲(親)杀(殺)孙(孫)条(條)乡(鄉)寻(尋)厌(厭)业(業)。

四、用形体简单的偏旁去替换形体复杂的偏旁。

1、用笔画较简的义近偏旁替换繁复形旁的(改用意义相近但笔画简单的形

符),如:“”之作“蛙”;“”之作“肮”;“硷”之作“鹼”;“貓”之作“猫”;“豬”之作“猪”;“”之作“膀”;“”之作“貂”;等等。

2、用笔画较简的声近偏旁替换繁复声旁的(改用声音相同或相近但笔画简单的声符),如:“擔”之作“担”;“鍾”之作“钟”;“燈”之作“灯”;“擾”之作“扰”;“懼”之作“惧”;“憐”之作“怜”;“糧”之作“粮”;“階”之作“阶”;

等等。

同时改换形声字的形旁和声旁的有:脏(贜、髒)

3、用笔画简省的偏旁作为象征性符号替换繁复偏旁的,如:

“漢”之作“汉”;“難”之作“难”;“歡”之作“欢”;“權”之作“权”;“雞”之作“鸡”;“樹”之作“树”;“羅”之作“罗”;“亂”之作“乱”;“棗”之作“枣”;“劉”之作“刘”;“轟”之作“轰”;“聶”之作“聂”;等等。

这种方法也是古已有之。《玉篇》“關”的俗体为“”,用“关”去代替“”,现又省去“門”。《京本通俗小说》把“權”、“劉”、“壞”、“鳳”,简为“权”、“刘”、“坏”、“凤”,也是符号代替法。

《第二次汉字简化方案(草案)》称这类字为“符号字”。符号字的繁体很多原来也是形声字(如“雞”、“鄧”),这些字简化以后,简化字就不再是形声字了(如“鸡”、“邓”),因为这些符号(虽然有的成字如“又、大、云”)既不表声,也不表意,它们在这些简化字里只表一个符号。

五、改变造字法,以求简省。有以新造简化会意字代替繁复的会意字,如:“塵”之作“尘”,“筆”之作“笔”;有以新造简化会意字代替繁复的形声字,如“寶”是形声字(早期也是会意字),改为简单的会意字“宝”;“淚”是形声字,改为简单的会意字“泪”,等等。

简化除了着眼于形体方面外,还有从符号数量的精简方面入手的。

1、同化义近形旁。

“画成其物”时代遗留下来的种类繁多的形符,使汉字显得十分臃肿庞杂,

因此,人们早就注意到精简文字数量的工作,其具体做法,主要是将一些义近形

旁同化、合并。例如:“鸡”、“凤”、“鸣”。

2、废除异体字。

汉字中存在大量音、义俱同而形体相异的“异体字“,这是造成汉字臃肿庞杂的又一重要因素,不仅会加重人们学习的负担,而且容易给用字带来混乱,因此,历来整理文字,都把确立正体、废除异体字作为重要内容,使汉字在字数上得到精简。因为这同时又是规范化的问题,有关字例就留待以后再谈了。

3、合并同音字(用简单的同音字去代替复杂的字形,这其实也是形体方面的简化)。在不会造成使用混乱的前提下,将一些同音字加以合并,也是从字数上精简汉字的一个有效方法,例如:“斗”与“鬥”合并,“丑”与“醜”合并,“饥”与“饑”合并,等等,一字而兼两三字之职,确实可以使汉字在字数上得到大大的精简。

其实这就是通假字,不过带有简化笔画和形体结构双层意义的通假字。《墨子?尚贤上》:“然后国之良士亦将可得而众也”,《史记·刺客列传》:“流涕有顷而后言”,均以“后”为“後”。可见这种简化法也来源甚古。这种简化的方式多数是一代替一,也有少数是一代替二,或者是一代替三,一字而兼两三字之职,确实可以使汉字在字数上得到很大的精简。但是这一类在进行汉字简繁转换时很容易出现问题,这是简化汉字备受责难的一方面,也是目前关于汉字简化讨论较为激烈的一点。“一简对多繁”在某一层面上造成用字的混乱,还会带来词语歧义现象,特别是时常出现在计算机信息处理过程中简体字文本转换为繁体字文本时字形对应上的错误。即便如此,这些简化字给我们带来的方便,无论如何比它产生的问题要多得多。

其实汉字的简化在运笔方面也有体现。运笔的简化主要是把古文字的圆转的笔画改为平直的笔画,楷书对隶书的笔画的改造也有一定的简化的趋势。

从汉字发展的历史来看,认为汉字的发展趋势是简化,这种看法应该是有事实根据的。在现代简化字形成之前,简化的趋势一直都是很明显的。但是,简化是否作为今后汉字的发展方向,则是应该考虑的问题。也就是说,我们对于简化,应持辩证的观点,要有全面的认识。

第二节音化

假如造字不借助于声音,一事一形地造下去,将是永无休止的事情,而且语言中很多无形可象、无意可会的词,也无法加以记录。为了有效地记录语言,文字之借助声音是势在必行的,起初是借用现成文字符号的语音去记录新词,接着是在借用符号上加注与新词汇有关的义符而创立形声字,再往后就是改造现有符号以增强文字的表达功能,文字就是这样一步步地沿着音化的趋势向前发展的。

音化是跟意化相对立的一种趋势。

汉字作为表意体系的文字,意化是很自然的趋势。意化的一个主要方式就是增加形符,这种情况跟假借和词义引申有很大关系。(1)与假借有关的意化现象如:“其、暮、腰、燃”等。(2)有时不是为保留被借字的本义而添加形符,而是为被借字的借义而加上形符,如“辟”字,本是“璧”的早期形声字,后因同音的关系,曾被借于表示“回避、偏僻、嬖女、開闢、譬喻”等意义,后来为了这些假借义,就分别为之加上形符。(3)与引申有关的意化现象如:“取——娶、婚——昏、懈——解”等。(4)有些意化现象的出现还跟简化有关,如:“岩、泪”等,既是简化,又是意化。

汉字在发展过程中,音化的趋势是十分明显的。这主要表现在以下几个方面:

一、假借现象的普遍增多,是汉字音化的具体表现。

假借一般分为“本无其字”和“本有其字”两种。假借的发生是以音同或音近为条件的。假借虽然起初只是偶然的同音顶替,但它的出现,使表意文字的形体摆脱了字义的束缚而作为一种纯粹的音符来使用,在文字记录语言方面迈出了关键的一步。假借一产生,便显示了它的极大的优越性,不但可以少造很多字,而且语言中那些无形可象、无意可会的词,也有了依托,文字符号记录完整的句子才成为可能。文字记录语言的能力迅速提高,假借字能够很快扩展就十分自然了。当然由于汉语以单音节词为主,大量的词汇挤在有限的音节之内,同音词本来就很多等特点的限制,假借这种完全超越形义关系的单纯表音方式并不适合记录汉语,因而它也就不可能毫无限制地发展下去。

二、从造字法来看,形声造字法后来居上,形声字是汉字的主体。

早在甲骨文时期就已具备了记录汉语的各种方法,但以不带表音成分的象形、指事和会意为主,其数量占总字数的72%,而带表音成分的形声字只占28%,这是汉字体系形成初期的基本面貌——说明甲骨文中形声字还不占优势。但是由于形声造字法具有表音的优越性,使得字形与由它所记录的词的读音能够互相结合,它能够记录象形、指事和会意所无法记录的词语,同时,形声字较之纯粹表音的假借字,它的形符又有指示字义范围的作用,具有表意的明确性。因此,随着社会的发展和词汇的丰富,它的数量不断地增加。到了战国,由于社会急剧的变化,形声字迅速地发展,从而取得了明显的优势。根据对《说文解字》的统计,

形声字所占比例超过80%。现在通用汉字,形声字的比例仍然占90%。

从甲骨文到现在,从不带表音成分的字占优势到以带表音成分的字占优势,这说明汉字有一种逐步音化的趋势。

三、与第二点相联系,从具体的文字演变来看,纯表意字也有向形声字转化的(原先的象形字、会意字有的也变成形声字)。

有的是在表意字的基础上加注声符,如甲骨文早期的“凤”、“鸡”本是象形字,晚期则加声旁“凡”和“奚”,变为形声字“鳳”、“雞”;“齿”字本也是象形字,后加声符“止”变成形声字;“宝”字本是会意字,后加声符“缶”变成形声字;“年”字本是从禾从人会意,后则变成了从禾千声,这虽然是因饰笔而讹变,但讹变的成功,主要是因为这个讹变正好符合形声结构,符合汉字的发展大势。这些也是汉字音化的具体表现。

有的则索性将原来的纯表意字废掉,而另造一个形声结构的新字。例如:

当然,由于汉字是表意体系的文字,汉字的音化并不是毫无止境的。音化与意化是互相矛盾、互相制约的。如果汉字可以完全音化,也许假借之路就是一个很好的发展方向。但事实证明,在用汉字记录汉语的时候,假借是有一定限制的,否则,一篇文章或一本书全是假借字,可以想象,到了后代是谁也读不懂的。

总之,虽然汉字音化是汉字发展中占主导地位的趋势,但还是要有一个度,要看到追求汉字完全音化,既不适合汉字的特点,也不适合记录汉语。有人根据形声字占优势、汉字具有音化的趋势推导出汉字要走世界共同的拼音化道路,这

种推论一是没有考虑到音化的度的问题,二是混淆了音化与拼音化的两个概念,因而是不正确的。

第三节分化

分化是与同化不同的一种趋势。

同化是指由不同的字或不同的偏旁混同为同一个字或同一个偏旁。不同偏旁

的同化与表示不同词的不同字形的混同并不一样。

不同偏旁的同化在“隶变”一节中已言及,如“春、秦、奏、奉、泰”的偏旁是由不同的偏旁混同而成的。还有一种加偏旁的类化,也属于同化范畴,如“峨眉”,变为“峨嵋”,“昏姻”变为“婚姻”,“巴蕉”变为“芭蕉”,这说明使用文字的群众已有双音词的整体观念,类化偏旁使人更易于区别。

表示不同词的不同字形的同化,总体上说要比分化少一些。因为同化造成的不是加强区别,而是增加混同,这与语言的发展和记录语言的手段越来越详密的趋势是不相称的。同化的深层原因是人们对汉字的形义关系缺乏了解,表层的原

因主要是字形的相似。如“曝晒”的“曝”本作“暴”,小篆写作、,《说文·日部》云:“晞也。从日从出从収从米。”段玉裁解释其形义关系云:“日

出而竦手举米晒之,合四字会意。”而“暴虐”的“暴”,小篆写作(),《说文·夲部》云:“疾有所趋也。从日出夲収之。”《段注》云:“按此与‘暴’二篆形义皆殊,而今隶不别。此篆主谓疾,故为夲之属;‘暴’主谓日晞,故为日之属。”可见“曝晒”的“暴”与“暴虐”的“暴”的混同是人们对其形义关系缺乏深入的了解造成的。在“隶书”一节中举到的“胄裔”的“胄”和“甲胄”的“胄”的混同,其情形也大体相同。

关于混同,还有一种情况是由于同音代替造成的。如“忧愁”的“忧”本作

,从页从心会意,徐锴曰:“形于颜面,故从页。”而“忧”的繁体“憂”,据《说文》,其义为“和之行也”,当指走路从容不迫。至于“忧”字,《说文·心部》云:“不动也。”(段玉裁认为“不动也”有误,当改为“心动也”。)这样看

来,以“忧”代“憂”,和以“憂”代“”都是同音代替造成的混同。又如,

“爱”字本作,而“爱”的繁体“愛”,据《说文》是指“行貌”,本与仁爱之“爱”无关,后也因同音代替混同了。再如,“后”与“後”本来也不同,后来混同为“后”。“余”与“餘”、“征”与“徵”、“适”与“適”等本来也是不同的字,后来也都混同了。当然这种混同有一部分是为了简化,与前面那种情况有所不同。

分化是指由同一个字或同一偏旁分化成不同的字或不同的偏旁,其中前者的分化是以词的分化为前提的。分化是为适应语言的发展而在记录语言的手段上所进行的改进,是为更精密地记录语言服务的,因此,分化较之同化,更适合社会发展和语言不断丰富的需求,因而也是占主导地位的一种趋势。分化的方法主要有:一,利用异体字分化。如“少”“小”两字在甲骨文中是异体字,后来分代成不同的字。二,通过增加偏旁分化。如“买”和“卖”、“受”和“授”在古代都是施受同词,后代“卖”“授”分别加了偏旁,分别与“买”“受”分化成两个字。“無”本为“舞”字,字形表示人持牛尾一类东西跳舞。由于“無”字经常被借于表示有无之“无”,后在“無”的基础上增加“”(象二趾)分化出“舞”字。三,通过改变字形分化。如古代“句”、“勾”同字,都写作“句”,分化后,变“口”为“厶”作为“勾”的区别性符号。又如“刁”字是通过改变“刀”的笔画而成的分化字。“秀”和“秃”可能也是通过改变“年”字下的“人”字之形而分化出来的。四,通过拆字分化。如拆“行”为“彳”、“亍”两字,拆“兵”为“乒”、“乓”两字,拆“子”为“孑”、“孓”两字。

在“隶变”一节中还谈到,分化还有偏旁的分化,如小篆同一个“火”字,隶变分化成不同的形体。。但偏旁的分化与上面所说的以词的分化为前提的字形的分化有所不同,它只是文字构形本身的变化,此不赘。

第四节规范化

规范是与变异相对立的一种趋势。

一个字的结构、形体,经常处于变动之中,变动的结果,往往出现数量众多的“异体字”(又叫“重文”或“或体”)。“异体字”的特点是同音、同义而异形,

在任何情况下都可以互相代替。

甲骨文异体繁多,这是汉字发展初期,文字未经统一、规范时所出现的情况。到了西周,异体字有相对减少的趋势,但经春秋,到了战国,“言语异声,文字异形”,异体字急剧地发展起来。秦始皇统一六国后,实行了统一文字的政策,“罢其不与秦文合者”,废除了六国古文中与秦系文字不同的地区性异体字。这是我国文字史上的第一次大规模的文字规范化运动,对汉字的发展具有极其深远的意义。汉字隶变以后(汉),旧异体被淘汰了,新异体又产生了。汉碑、汉印中已有不少异体字,到了魏晋六朝,社会动荡不安,文字的使用也非常混乱,异体字迅速地发展起来。到了唐朝,兴起了“字样”之学,要求规范文字。晚唐五代时期,俗字的使用不是个别的、偶然的现象,而是连篇累牍,触目惊心。宋元以来,民间刊刻的小说唱本中,也有许多不见于字书、韵书的异体字。直至现代,虽然文字规范化已经被提到国家法律的高度来认识,但街边小巷甚至某些正规场合仍然还时见不规范的异体字存在。从上述情况来看,汉字在发展过程中,变异是无世无之,无时无之。

对于变异,我们应持辩证的观点来看待。一方面,“生命在于运动”,变异是文字富有生命力的表现,前面几节所谈的汉字形体的演变,从商代文字到西周春秋文字,从篆书到隶书,从隶书到草书到真书到行书,都是通过逐渐变异而完成的。没有变异就没有发展。没有发展,我们说不定还在写甲骨文、金文,汉字体系就不能进行自我完善,发展其科学的特性,抛弃其不科学的特性;没有发展,汉字就不可能跟上社会不断进步和语言不断丰富的步伐,就不可能很好地记录汉语,记录历史和现实——没有发展,古老的汉字只是老古董,而不具有鲜活的生命,进不了现代的高科技时代。汉字历经五六千年的沧桑变化依然屹立于世界的东方,我们应该感谢变异。另一方面,变异过甚,必然影响交流,影响文字用于记录语言这一基本功能的发挥。因为文字是记录语言的符号,是人们用来传递信息的载体,它通行于全社会,而不是仅限于个别团体或成员,因此,抑制过度的变异,保持相对的稳定,建立一定的标准,也是文字正常发展的必然要求。在历史上,每当汉字发展到一定阶段,总会出现规范化运动,就是这一要求的体现。

历史上第一次大规模的汉字规范化运动是在秦统一中国后在秦始皇手上进行的。由于战国时期“言语异声,文字异形”已经到了无以复加的地步,严重影

响了汉字正常功能的发挥,影响了秦国作为大一统国家之统治政策的实施,于是要求“车同轨,书同文”,于是李斯上奏,“罢其不与秦文合者”,废除了六国古文中与秦系文字不同的地区性异体。据研究,在秦国历史上总共有过三次规范汉字的运动,而以秦统一中国后所进行的这一次规范化运动规模最大,影响也最深远。

东汉灵帝熹平四年(公元175年),因为“经籍去圣久远,文字多谬,俗儒穿凿,贻误后学”(《后汉书·蔡邕传》),于是蔡邕等建议正定经本文字,立了熹平石经,石经文字由蔡邕等用隶书一体写成,故又称“一字石经”。当时共刻46石碑,有《鲁诗》、《尚书》、《周易》、《春秋》、《公羊传》、《仪礼》、《论语》等7经,是我国历史上最早的官定儒家经本。石经刊刻之后,“其观视及摹写者,车乘日千余两,填塞街陌”,“后儒晚学,咸取正焉”(《后汉书·蔡邕传》)。三国魏曹正始二年(公元年)又立了“正始石经”,石经文字用古文、小篆和汉隶三种字体书写,故又称“三体石经”,共刻《尚书》、《春秋》和《左传》(未刻全)。刻石经是为了给读书人一个典范,因而对文字的规范化起了一定的作用。

到了唐代,更兴起了以正字为目的的“字样”之学,“字样”之书也相继出现。首先有颜师古的《字样》,接着又有杜延业的《群书新定字样》、颜元孙的《干禄字书》等。当时的“字样”之学,很重视正体、别体的区别,通过“字样”的宣传,规范用字逐渐深入人心。另外,唐代科举考试要考《说文》、《石经》、《字林》,国子监生员的学习科目也有《说文》、《石经》和《字林》,规定“《石经》三体书限三年业成,《说文》二年,《字林》一年”,还规定宏文、崇文两馆学生在考试时“楷书字体,皆得正样”,这些都无疑促进了文字的进一步规范。

建国以后,1955年中华人民共和国文化部、中国文字改革委员会发布了《第一批异体字整理表》,废除了1055个异体字。此后又续有整理,至今已废除了1100多个异体字。1965年国家又公布了《印刷通用汉字字形表》,1986年重新发表了《简化字总表》,1988年发布了《现代汉语通用字表》,1997年发布了《现代汉语通用字笔顺规范》。1998年,语文出版社出版了由吕叔湘先生任首席顾问、李行健先生任主编的《现代汉语规范字典》,全面贯彻、落实了国家有关汉字规范的政策和法规,体现了国家汉字规范的标准。这一系列的政策法规的发布以及规范字典的出版,是对历史上汉字规范运动的总结和发展。通过我们政府的大力

宣传,汉字规范化已经成为大家的共识,虽然有些时候有些地方还有不尽如人意之处,但大势已定,汉字必将朝着更加规范的道路继续前进。

总之,变异与规范是相反的,又是相成的,汉字就是在这样的矛盾运动中不断调整自己,以适应社会历史发展的需要,走向科学,走向进步。

第五节关于汉字发展方向的思考从上面四节的叙述中我们可以知道,汉字在发展过程中,有不少具体的规律和趋势,但汉字的发展方向是什么?有人以为汉字的发展方向是简化,有人以为是音化,有人以为是规范化。下面我们就此进行讨论。

一、关于简化

从甲骨文到今天的简化字,认为汉字是朝简化的方向发展,这种看法应该是有事实根据的,总体上是符合此前的汉字发展实际的;今后个别汉字在笔画上进行适量的简省仍然是很有可能的。但是,如果不考虑汉字符号化的系统要求,只是简单地把简化看成是汉字发展的规律,则可能会使人产生误解,因而一味追求简省,以为越简越好,那对汉字改革和发展,实际上会起到误导的作用。因为,汉字符号是一个用于记录汉语的系统符号,其系统内共有8万多个成员(通用字7000个字,常用3500字)。从系统性这个角度来看,如果要使得每个汉字都能发挥其作用,就要保证各个成员都有具有与其他成员区别开来的特征,而汉字的特征,就是由不同的笔画构成的。由于汉字字量大,要使得每个汉字都有自己的特征,就需要一定数量的笔画(笔画的基数)。笔画太少,必然会缩小符号形式上的区别,就不容易突出特征,就会导致不能在感觉上区别的状况,甚至互相混淆,这样,必然影响汉字功能的发挥。人们对学习和使用诸如己、巳、已(si 满yi半不出ji),戊、戌、戍(横戌xu点戍shu戊wu中空)等汉字觉得很不方便,就是因为它们的形式区别过于细微,不易掌握和记忆。太繁不利书写,太简则容易混淆,因此简化是必要的,但必须有一个度。简化只是简化字形的冗余笔画,而不是简化字形的区别性特征。如果一味追求简省,以为越简越好,必然使汉字最终变成一堆杂乱无章的、不易区别的东西,因此也就根本谈不上精确地记录语言,顺利地进行交际了。这样看来,把简化看成汉字最终的发展方向,认为汉字还必须毫无节制地简化下去,这显然是有问题的。总之,汉字是记录汉语的符号系统,根据这一点,我们认为提简化不如提符号化,因为符号化要求系统内的符号必须能够互相区别,可以避免简化所带来的简单化倾向。符号化可以涵盖简化,简化是符号化的表现,但简化并不等于符号化。

二、关于音化

形声字的由少到多等等现象表明,汉字在发展过程中,有逐渐与其记录对象汉语语词之读音相结合的趋势,表音倾向十分明显。但是汉字是一个表意体系的文字,表音趋势始终受到不同程度的抑制。比如,在音化的同时,还有意化的趋势。形声字虽有声符,但声符不是纯粹的表音符号,一则其声符的构成仍离不开象形、指事、会意等汉字造字法,二则形声字“声中有义”的现象也并不是个别的、偶然的现象。同时,形声字的构成还离不开形符(义符),而形符(义符)就是为了规定形声字的意义范围,或者直接表义的。因此形声字虽有表音因素,但仍是表意汉字。形声字的出现和由少变多、后来居上,只能说明汉字记录汉语的方式更加成熟,更加科学,形声字的发展并不足以推导出汉字的发展方向是表音化。关于假借所揭示的表音倾向,历史事实已经证明,假借过甚必然影响阅读和理解,汉字要走假借式的同音代替之路是根本行不通的。表音化不能成为汉字最终的发展方向,还有更重要的原因,那就是汉字受到其记录对象——汉语——的制约。汉语是一个单音词为主的语言,古代汉语以单音词为主,现代汉语也还有许多单音词。现代汉语的音节,不算声调是434个,算声调是1280个左右。单音词多,而音节有限,必然会有很多同音词。根据安子介先生的统计,在《现代汉语词典》中,发yi音的有177个,ji音的有163个,yu音的有139个,xi 音的有130个,zhi音的有128个,jian音的有119个,fu音的有118个,lu 音的有115个,发qi音和wei音的各有111个,发shi音的有109个,还有218个音各有20个字到94个字不等。以上数字加起来,总共有8172字,是《现代汉语词典》10000多字的82%。虽然这些同音字在现代汉语中未必都能独立成词,但大体上也能反映出同音词多的情况。随着语言的发展,现代汉语已变成以双音词为主了,但同音的双音词还是非常之多,我们只要从《现代汉语词典》中随意看看,就可发现很多同音词,如“有利—有力”、“简洁—简捷”、“暴利—暴力—暴戾”、“信使—信史”、“机智—机制”、“公立—功利—功力—公历”、“方式—方士”、“地域—地狱”、“出厂—出场”、“出格—出阁”、“出界—出借”、“出工—出恭”、“出嫁—出价”、“出示—出世—出事—出仕”、“出现—出线”、“世纪—试剂”、“导弹—捣蛋”、“意义—异议—奕奕—意译”、“意向—意象—义项”、“杂技—杂记”、“杂志—杂质”、“中间—中坚”等等,不胜枚举。用表意的汉字记录汉语,正好可以避免汉语同音词多所造成的麻烦。而如果是用表音文字记录汉语,则不

免带来许多困惑。赵元任先生曾写了一篇戏文《施氏食狮史》,全文如下:石室诗士施氏,嗜狮,誓食十狮。氏时时适市视狮。十时,适十狮适市。是时,适施氏适市。氏视十狮,恃矢势,使是十狮逝世。氏拾是十狮尸,适石室。石室湿,氏使侍拭石室。石室拭,氏始食十狮尸。食时,始识是十狮尸实十石狮尸。此例虽有点极端,但很能说明问题:用表意的汉字来记录,文意十分清楚,若用表音文字,比如拼音,则全文都是shi音,谁能读得懂呢?新加坡亚洲学会会长陈田启先生向安子介提问:“汉字如果要解决电脑机械输入的困难,就必须走拼音化的道路。这是目前许多人的讲法,请问您有什么意见?”安子介回答:“我不赞成拼音化,不管采用拉丁字母还是汉化字母,我认为都会遗弃汉字独有的优点,得不偿失。拼音化虽然可以逃避许多麻烦,但很不实际。日本已经做了几十年,结果也没有成功推行。‘姓名’可被误解为‘性命’,你看多危险?”可见记录汉语,汉字最合适,舍此别无他途。追求汉字完全音化,既不适合汉字的特点,也不适合记录汉语。音化不是汉字发展的最终方向,更不能得出汉字要走世界共同的拼音化道路的结论。

三、关于规范化

规范是相对于不规范而言的。简化、音化等汉字历时运动都可能导致不规范而最终需要对之进行规范,规范是对汉字简化、音化等历时运动的结果中的不规范现象进行干预,选择规范字体,淘汰不规范字体,并制定政策法规予以保证、实施。历史上汉字的每一次发展都以规范的确立为其终点,而每一次规范又都将对其后的汉字发展产生影响;现在的规范对今后汉字的发展照样会产生深刻的影响,这是毫无疑义的。规范虽然只是对现有不规范现象进行干预,建立标准,是阶段性过程,但不是持续性的发展过程,与简化、音化不是同一个层面的概念,但是,许多阶段性过程的叠加,就是一种持续性过程。汉字的发展过程,实际上就是不断规范的过程。

随着现代科技的发展,人类进入信息时代,对汉字的规范程度的要求也越来越高。比如在电脑里,因为需要相同的内码,不仅要求字形规范,而且对每个笔画的长短、笔画与笔画之间的相离、相交等,都要有具体的规定。汉字如果不能规范化、标准化,就很难跟上时代的步伐。因此,规范化对于汉字充分发挥其功能有着重要的意义,把规范化作为汉字的发展方向是符合社会发展的趋势的。

四、关于符号化

关于汉字的发展,除了规范化之外,还有什么发展趋势呢?从汉字的整个发展历史来看,我觉得符号化是一个很重要的发展方向。汉字作为记录汉语的符号系统已经告诉我们汉字必须走向符号化。

所谓符号化,就是说,汉字将变成一套内部有着自我调协规律性的,适应社会发展的,胜任记录汉语和作为信息载体的符号系统。汉字符号化具有兼容性,它的所有成员,千差万别,但又有条不紊;可以是有理据的,也可以没有理据,,但要以不丧失符号之间的区别度为前提。这正是符号化之所以成功的关键。

下面让我们来看看汉字符号化的进程。

以象形之法创造出来的汉字,比较古老的字形一般都很形象,几与绘图无别。我们从族氏文字中可以看得很清楚。族氏文字多由块面构成,显示出浓厚的图画性和原始状态。随着时间的推移和书写工具的改变(如刻写在甲骨上),块面形态就被线条勾勒所代替。就金文而言,西周初期的金文和商代金文几乎没有什么区别,保留了许多块面形态,西周中期以后,除少数字还残留块面形态外,大多变成了线条形态。西周晚期,金文中已基本没有块面字形了。块面文字多是“画”出来的,而线条文字则是“写”出来的。由块面形态转向线条,是汉字从图画性向符号化过渡的第一步。

汉字在原始图画性块面形态文字之后和小篆以前,笔画形态多以曲笔为主,圆转的线条连绵不断,多少还保留了象形的意味。到了战国中晚期,逐渐产生了一种新的字体,后来形成为隶书。隶书把古文字的圆笔变为方笔,把曲笔变为直笔,把连笔变为断笔,把在以曲笔圆笔为主要特征的古文字中所保留的象形意味破坏殆尽,使汉字的发展进入一个全新的阶段——今文字阶段。象形字意味的消失,圆转笔画的平直化,是汉字符号化的第二步。

汉字进入今文字阶段以后,字体没有大的变化,字形仍然还在继续简化,大体上可以分为两面三刀个时期,即繁体字时期和简体字时期(但所谓简体字并非全是后起字)。隶变虽然对古文字的结构有很大的调整,但也有不少还保留了古文字的结构原型,隶书楷化形成的繁体字,有许多仍然可进行形义的分析,“六书”理论尚有广泛的用武之地。亦即说,汉字的符号形式与其意义内容之间还可以在一定程度上联系得起来。如“難、觀、雞、鄧”等字,其左边诸符号尚与诸

字所表示之词的读音相联系,即还存在读音理据。这些字成为简化字以后,左边都变成了“又”,既不表形,又不表音,成了一个抽象的记号。所以,汉字由繁体字变成简化字,形义联系进一步丧失,变得吏为简单或抽象,是汉字符号化的进一步发展。

以上是从整体上看古今汉字的符号化进程。就个体汉字而言,符号化的进程也是相当明显的。个体汉字的演变,大体上可以分为“正变”和“讹变”两种。“正变”是指某个字从古至今在结构上是一种循序渐进的有迹可寻的正常的变化,我们沿流溯源,把各个埋藏的字形进行排列,其演变脉络,清晰可辨,不离

本源,体现了古今汉字一脉相承的关系。如甲骨文的字,金文作,小篆作,楷书作休,只是笔势有所不同,偏旁部件均无变异。这是正变。关于“讹变”,上文说过,指的是某些汉字在演变过程中,由于各种原因,使用者把本来是有理据的结构或构件偏旁误写成了与之相似而意义不相干的结构或构件偏旁,从而使用权得文字的形体结构或脱离了原来的形义关系的错误现象。如“得”字古文本从“贝”从“又”,示有所得,《说文》“得”字古文作从“见”从“寸”,“见”乃“贝”之讹,“寸”乃“又”之讹,;“射”字中的“寸”也是“又”之变,“身”则是“弓”之讹;“奔”字中的“大”本是“夭”字,“卉”本是三“止(趾)”。讹变是一种超出常规的变化,往往造成古今字形联系上的中断。因此,在研究汉字的形体演变、讨论汉字的形义关系以及汉字符号化等问题时,讹变现象应引起我们的注意。

讹变的原因主要有如下三个方面:

汉字在造字之初,用什么字形来表示什么意思,应该是清楚明确的。但随着文字使用的日渐广泛,层次水平各不相同的使用者也就多了起来。字学修养较高的人对字形的把握比较清楚,对文字的源流变化比较熟悉,对形义关系比较了解,就不容易写错字、讹字。反之,字学水平较低或比较粗心的使用者,不了解或不注意形义之间的关系,就容易写出形近而实误的字形。可见,书写者误解或忽视汉字的形义关系,是产生讹变的主观原因。

汉字中的象形字是“画成其物,随体诘诎”而形成的,而大千世界中的许多客观事物在外形上双多具有相似性,又由于书写时笔画线条的运用具有一定的灵活性,因此,用象形的方法以简单的线条创造出来的文字,必有许多是开形状相

近的,比如“山”和“火”、“月”和“肉”等在古文字里有时就比较接近,如果书写时不了解或不注意形义关系,不求精确而只求近似,就极易造成讹变。可见字形中存在形近部件是产生讹变不见得的客观因素。

此外,讹变现象的产生与书写材料和书写速度也有一定的关系。甲骨文是刻上去的,直笔易刻而曲笔难成,圆形就易讹为方形。战国时期诸侯力征,战事频仍,书求急就,无暇求精,也就产生了大量的讹体。

张桂光先生在《古文字中的形体讹变》一文中说“讹变虽是发生了讹误的变化,但是,在反复淘汰中有资格得到幸存、取得人们承认的讹变形体,一般说来,都是符合简化、声化、规范化的总趋势的要求的。讹变实际上是以特殊的方式,推动古文字朝简化、声化、规范化的方向前进;另外,不少讹变形体取得了合法地位这一事实,说明积非成是是汉字发展过程中的一个突出现象,文字作为符号,只要利于交际,便于使用,在结构上有些错误的变化也是允许的、可以得到人们承认的,而且讹变使得字义与字形更加脱离,使得文字更加符号化,也就更有利于文字向着更高级的阶段发展。”

总之,不管是“正变”还是“讹变”,由于汉字的不断发展,简单化或抽象化都有在所难免。因为即使是正变,由于字形有不断演变,对于不熟悉字源的人来说,许多本来是有理据的字形到了后来也都变成了抽象的记号、半记号字。如“即、步、日、月”等字,若不管其源流演变,其实都是一些无法进行形义联系的硬性代码。特别是对于一般的文字使用者来说,几乎所有的现代汉字,都有是一个个的抽象代码,都有是需要从小学起,不断记忆,然后才能熟悉使用的符号。看到汉字就如看到一个个活泼的小生灵,可以把汉字的形音义联系起来说得头头是道,那只有对汉字的源流变化、对与汉字相关的学问都有很熟悉的专家学者才能做得到。至于讹变了的字形,除了一部分通过附会词不达意的引申义、假借义或者原意符变为形近的声符等途径而重新获得形义、形音的联系外,大部分也都有变成了抽象的记号。与“正变”一样,讹变来的字形,如果能附会上形义、形音的联系,那也是文字学家的本事,一般的使用者,都视其形为抽象代码,无法进行“有意义”的联系,做到“见形知音”或“见形知义”。

有一些字在演变过程中是“正变”与“讹变”混杂交替进行的,如“年”字,甲骨文从“禾”从“人”,本是会意字。后在“人”字的竖笔上加点为饰画,此

点拉伸为横画,“人”字遂讹为“千”,于是“年”就变成了从“禾”“千”声以后,隶书的繁体遂写作从“禾”从“千”,这又是正变。而隶书简体却把“禾”字的下部撇捺两笔并为一横,又把“禾”字的竖画和“千”字的竖画合为一竖,写成了,这似乎也可看作讹变。楷书“年”字即将此字的第一二两笔的相对位置稍作调整,第四笔短横变为短竖,就成了“年”字了,这个只是笔势的改变,可视为正变。这样看来,“年”字的历时演变是“正变”与“讹变”交替进行的,其最终的字形“年”,对一般人而言,显然也变成了一个无法进行形义联系的代码,是一个抽象的符号。

由此可见,单个汉字的发展演变,正变也好,讹变也好,其形义关系都会变得越来越松弛,甚至完全丧失,都是朝着简单化或抽象化的方向发展,向符号化的高级阶段发展。

此外,汉字的字形常随着社会的发展而变化,这是一个方面;另一方面,汉字的字形又是相对稳定的,它与社会的发展并有同步。社会的发展、语言的变化与相对稳定的汉字构成了矛盾,这个矛盾出促使汉字走向符号化。比如,形声字的声符在造字时代表音率是很高的,但时有古今,音有变化,乃势所必然。语音发展变化了,可是用于表示读音的声符却没有跟着变化,这就使得形声字声符的表音率逐渐降低,当它变得完全不能表音时,这个声符就形同虚设,成为抽象的符号了。

汉字的形体演变规律 汉字的起源有多种传说,最为人所知的,是仓颉造字说。相传,仓颉“始作书契,以代结绳”。《易经》:“上古結繩而治,後世聖人易之以書契。”随着文明发展,事情繁杂,结绳记事之法,远远不能适应需要。传说中有一种说法是仓颉通过对自然世界的观察,“观奎星圜曲之式,察鸟兽蹄爪之迹”,整理得到各种素材,创造了代表世间万物的各种符号代替结绳记事。他给这些符号起了个名字,叫做字。许慎《说文解字》中言:“倉頡之初作書,蓋依類象形,故謂之文,其後形聲相益,即謂之字。文字之創,實非一時一地一人之事,乃經長時間,不同地域,多人的集體創造。”总的来说,汉字是人们根据自然生活的要求,联系身边各种事物,进行想象和创造而成。 如今,经过大量的考古发掘研究,已发现的甲骨文被认为是最早的汉字。纵观历史,汉字经过了6000多年的变化,主要分为古文字和隶楷两个阶段。古文字包括小篆在内的之前的文字。汉字形体演变主要过程是:甲骨文→金文→大篆→小篆→隶书→楷书→草书→行书,由繁到简,趋于规范性。 甲骨文多为甲骨卜辞,是殷商时期的主要文字。其文字笔画、结构不一,为书写方便,一个字在不同场合甚至有多种写法。图画形较强,象形字,会意字居多。 商周时期主要文字为金文。金文是指刻在青铜器上的铭文,用以记录祭祀活动或歌功颂德,吉祥,庆功之语。此时的文字虽仍是以殷商文字为基础,但较之殷商卜辭的任意繁簡,结构不定,笔画已渐趋稳定。青铜鐘鼎為傳國重器,故而刻鑄講究,刻其之上的铭文字體较为匀称,筆勢慎重,粗壮,圆转。 大篆据传为周朝史籀所创,故又称籀文、籀篆、籀书等。史籀是周宣王的史官。以周宣王时所作石鼓文最为著名。大篆是古字向小篆过渡的一种汉字字体。 春秋战国时期,汉字得到了较大的发展。这一时期,汉字处于甲骨文,金文向秦汉时代的篆书、隶书过度的重要阶段,形体内容丰富,呈现区域性的风格特点。主要分为三个区域:南方诸国,山东齐鲁诸国,秦与中原诸国。共分为五个大系:齐系、燕系、晋系、楚系和秦系文字。依据文字材料,又可分为石鼓文,盟书文字,简帛文字,玺印文字,货币文字五种。总的来说,除秦系文字外,春秋早期各系文字大体继承和发展了西周晚期方正朴茂的风格,从春秋中期到战国早期的各系文字,则逐渐表现为颀长秀美,并出现装饰性较强的鸟虫篆,到战国中晚期各系文字总体走向简率。 在汉字形体演变的过程中,最重要的一次改革是秦始皇统一六国文字,推行小篆,对文字进行了一种系统的整理。这是第一次大规模的文字规范化运动。小篆是由大篆简化而成。相对于大篆而言,小篆的形体结构简明、规正、协调,笔画横平竖直,粗细基本一致,偏旁也发生一定的变异和合并。小篆的图画性大大减弱,每个字的结构已经比较固定。在秦朝时期,小篆是“秦书八体”之一。所谓“秦书八体”,《说文解字》记载:“自尔秦书有八体:一曰大篆,二曰小篆,三曰刻符、四曰虫书、五曰摹印、六曰署书、七曰殳书、八曰隶书。”这八种字体分为两类,一以汉字发展为类:大篆,小篆,隶书。二以不同用途为类::刻符、虫书、摹印、属书、殳书。 这里着重提一下隶书。隶书起源于秦朝,由程邈整理而成,在东汉时期达到顶峰。隶书分秦隶与汉隶。秦隶的出现,是中国汉字发展和书法史上的一次重大变革,结束了古文字时代,开始了今文字的发展。“秦烧经书,涤荡旧典,大发吏卒,兴役戍,官狱职务繁,初为隶书,以趣约易,而古文由此绝矣”。隶书是以篆书为基础,将篆书圆转的笔法改为方折的笔法,在字体结构上更加简明,使书写速度更快。在东汉时期隶书有了较大的变化。结构向扁平发展讲究“蚕头燕尾”、“一波三折”,变画为点,变连为断,变无规则的线条为有规则的笔画,字体庄重端正。隶书奠定了现代汉字字形结构的基础。 楷书流行于魏晋南北朝时期,在隋唐五代时繁荣发展,是在隶书的基础上逐渐发展而来,

第一章文字 教学目的和要求:本章讲解汉字的知识和基础理论,要求学生理解和掌握汉字的性质,了解汉字演变的历史,了解正统“六书说”以及“三书说”,掌握汉字的形体结构理论,认识分析汉字形体构造的目的和意义。掌握古今字、异体字、通假字等含义,并能够正确分析古书中的常见的用字现象 教学方法:讲授与实践讨论相结合 教学安排:9课时 教学内容: 第一节汉字形体的演变 汉字是世界上最古老的文字之一。创造并使用文字,是人类从荒蛮走向文明的象征。当地球上的许多人群还处于原始、蒙昧时期的时候,我们中华民族的祖先早已发明了文字并用以记载自己的历史和文化,进入“有册有典”的文明时代了。 文字是记录语言的符号。在世界表意和表音的两大文字体系中,汉字属于表意文字系统。由于汉字最适合汉语的特点,又与本民族的文化特质及民族心理、习惯以至思维方式相一致,所以当世界其他民族的表意文字相继消亡之后,唯有我们的汉字依旧保持旺盛的青春,得以继续发展、完善,一直延用数千年,至今仍能显示出强大的生命力。 汉字和汉字文化是中华文化的重要组成部分,又是中华历史和文化的书面记录。无论是要研究中华文化还是要研究汉语言文字的本身,都应该了解汉字的发展、变化,具有传统的文字学知识。

跟世界上的万事万物都在变化一样,汉字从产生的时候开始,就随着社会的进步和汉语的发展而不断发展变化。汉字是形、音、义统一于一体的文字。因而汉字的发展变化也同时表现在字形、字音和字义三个方面。虽说这三者各自有其相对的独立变化规律,但也彼此相关联。字形是字义和字音赖以寄存的躯壳,要了解不同时代(特别是上古)汉字的音与义,总离不开对汉字形体的分析;而不同阶段上的汉字形体又往往有很大的差异。所以要想全面地、历史地掌握汉字,并借助它来释读古代文献或研究有关问题,首先就要对汉字形体的演变有个明确的了解。 汉字的形体是其构形、笔道形态和书写体势三个方面的综合体现。所谓演变,就是演化和变革。演化,是指汉字形体的细微渐变,是量的积累;变革,是演化的阶段性总结,是汉字形体的部分质变。汉字形体的演变,是人们在长期的使用过程中,不断对它进行改造、改进而约定俗成的结果。其中有一脉相承、变化轨迹较为清晰的一面(主要方面),也有中途断裂而纷繁复杂的一面,涉及的问题很多。我们这里只介绍一些基本的情况与古代汉语学习至为相关的问题。 一、汉字形体演变的几个阶段及其代表字体 从有系统可寻的商代甲骨文到现在所使用的楷书字,汉字的形体经历了一个漫长的演变过程。为描述不同历史时期的汉字的大体形貌,我们以各个时代官方的正式字体为主干,人为地将汉字形体的演变化划分为六个阶段。这六个阶段及其代表字体分别是:商代的甲骨文、周代的金文、战国时代的金石竹帛文(统称战国文字)、秦代的

汉字的演变规律 汉字经过了6000多年的变化,汉字字体的演变过程,按时代和字体的对应,大体上可分为六种字体:甲骨文、大篆、金文、小篆、隶书和楷书。其演变过程是:甲骨文→金文→小篆→隶书→楷书→行书,可以简略归纳为五个阶段:声、形、象、数、理。 “声”是任何一种语言的必要组成部分。在遥远漫长的太古时代,人类从本能的哭声、笑声,或模仿大自然的鸟鸣、虫叫、兽吼、风声、雷声、雨声中逐渐分化出具有一定意义、代表一定事物的“声音”,这就是语音的进化。比如“ma、ba”用于代表“妈、爸”可能是从哭声“啊”中分化出来的。语音进化到现代,已是一个十分复杂的系统。汉语中大约有1600种声音。语音的分化必定有其自身一定的规律,从现代语言中可以分辩出一些线索。比如鸡、鸭、鹅等家禽可能是依据其叫声而定其名的;“哈、喔、嘘、哎唷”等声音是直接表示人类在不同情绪下的自然发声。 “形”是语言的第二个重要组成部分。在远古时代,人类主要面临的是生存和种族延续问题。在与大自然和猛兽毒蛇等的斗争过程中,有时需要用“形”或“画”来表示事物。比如远出狩猎,为了不至于迷失道路,可能在岩石上或树干上做一些标记。人类在狩猎时,也注意观察野兽的足迹,以辨别出野兽的特性。另外,人类也可能出于对神秘大自然的崇拜或对美的事物的追求,在岩洞壁上,画出日、月、人、山、木、屮、动物、祖先等图画。 由图画经过一个简化过程,取事物的主要特征,开始了“文字”的进化过程。拼音文字是由原始图象向表示声音的字母方向发展,以语音作为主体。汉字由原始图象向“象、数、理”方向发展,用不同的图象来表示各种各样的意思。 “象”是创造汉字和《易》说理预事的主要方法。“日、月”等属于象形文字,是造字的基本部件。这些基本部件相互组合,产生各种各样的“象”,创造出更多的字。基本部件和字还可以进行更高层次的组合,产生用于表示各种事物、各种意念的诸多文字。 “数”向易符方向演变,逐渐从文字中分离,形成八卦,并在历史上的夏、商、周时期形成《易经》。比如奇数和偶数是两组不同性质的数,奇数属阳,偶数属阴。在《河图》和《洛书》中以“黑、白”或“实心、空心”分别表示。《易》中用“阳爻、阴爻”表示。

汉字的起源和演变(作者:阴法鲁) 世界上目前正在使用的各种文字以汉字为最古老。汉字的历史究竟可以上溯到什么时代?汉字从古到今发生过哪些重要变化?这是关心中国文化史的人都很感兴趣的问题。下面介绍一下这方面的知识。 第一节汉字的起源 事物的形成一般都要经历一个或长或短的过程,文字也不例外。以别的语言的文字为依傍,有时能为一种语言很快地制定出一套完整的文字来。但是就完全或基本上独立创造的文字来说,从第一批文字的出现到能够完整地记录语言的文字体系的最后形成,总是需要经历一段很长的时间的。还不能完整记录语言的文字可以称为原始文字。汉字是一种独立创造的文字,它无疑是在经历了相当长的原始文字阶段以后,才发展成为完整的文字体系的。所以汉字起源的问题实际上包含了下述两方面的内容:汉字是怎样从最原始的文字逐步发展成为能够完整地记录汉语的文字体系的;汉字这一文字体系的形成过程开始于何时结束于何时。由于缺乏原始汉字的资料,对这两个问题目前都还无法作出确切的答复。下面先对已有的关于汉字起源的一些说法略作讨论,然后简单谈谈我们对汉字形成的过程和时间的一些初步推测。 一、关于汉字起源的旧说 1.仓颉造字的传说 这一传说最早见于战国晚期的文献: 奚仲作车,仓颉作书,后稷作稼,皋陶作刑,昆吾作陶,夏鲧作城,此六人者,所作当矣。(《吕氏春秋·君守》) 沮诵、仓颉作书。(《广韵》鱼韵“沮”字下引《世本》)仓颉之作书也,自环者谓之私,背私者谓之公。(《韩非子·五蠹》)秦代李斯所编的字书《仓颉篇》也是由于首句是“仓颉作书”而得名的。古人称文字为“书”,作书就是造字。 仓颉作书的传说在战国晚期显然已经很流行。这一传说无疑在较早的时候就已经出现了。它有没有某种程度的可靠性呢?汉字当然不是个别人造出来的。不过在汉字形成的过程里,尤其在最后阶段,很可能有个别人曾起过极其重要的作用。仓颉也许就是这样的人。早在战国晚期,就有学者作过类似的解释。《荀子·解蔽》说:“好书者众矣,而仓颉独传者,壹也。”认为仓颉只是众多“好书者”中由于用心专一而最有成就的一个。 但是上引《吕氏春秋》所举的六个人,除仓颉外都是见于时代较早的典籍的古史名人,唯独仓颉在现存的早于战国晚期的古籍中从来没有提到过,在战国晚期的古籍中也没有关于仓颉的时代以及他在造字之外的事迹的任何记载。汉代人多认为仓颉是黄帝的史官(《尚书·序》孔颖达《正义》:“司马迁、班固..皆云仓颉黄帝之史官也。”),恐怕未必有确据。魏晋以后人把仓颉说成早于黄帝的远古帝王,就更荒诞无稽了(参看唐兰《中国文字学》53—54 页。以下引作“唐书”)。也许仓颉只是古人所虚拟的一个文化英雄。 在上引《世本》中跟仓颉并提的沮诵,也是名不见经传的人物。汉魏间的宋衷的《世本》注说:“黄帝之世始立史官,苍颉、沮诵居其职。”(《初学记·卷二十一·史传第二》引)恐怕也是想当然的说法。近人唐兰、高亨怀疑“沮诵”就是“祝融”(唐书52 页、高亨《文字形义学概论》 27—28页。高氏认为祝融是仓颉的官名),是否可信,尚待研究。 2.文字出自八卦说 这是较晚出的一种说法。古代学者很早就认为在文字产生之前,结绳和八卦曾经起过某些类似文字的作用。一般认为作于战国晚期的《易·系辞·下》说:古者包羲氏之王天下也..始作八卦,以通神明之德,以类万物之情,作结绳而为罔(网)罟,作佃以渔…… 又说:

【知识链接】 1、世界上最古老的文字:①古埃及圣书字;②两河流域的楔形文字;③中美洲的玛雅文;④印度的梵文;④汉字。 2、汉字知多少: 汉字在其最初的殷商甲骨文时期,就已约有4500个单字; 具有二千余年生命的希腊字母只有24个大写字母;具有1500年历史的玛雅文的符号约有270个;巴比伦楔形文字有640个基本字;埃及圣书字早期有700多个符号,而后增至2000多个。 汉字到了小篆时期,东汉许慎《说文解字》共收篆文字9353字;隋代陆法言《切韵》收12158字;宋代陈彭年、邱雍等编《广韵》收26194字;宋代丁度等编《集韵》收53525字;清代张玉书等编《康熙字典》收47035字;近年出版的《汉语大字典》收录53768字。《诗经》使用单字2939个;《论语》使用单字1512个;《左传》使用单字3906个;《孟子》使用单字1959个;《杜甫诗集》使用单字4372个;《红楼梦》使用单字4462个。【综合评价】 一、通读文章,回答下列问题: 1、汉字起源有哪些假说? (1)结绳记事说 《周易正义》引《虞郑九家易》说:“古者无文字,其有约誓之事,事大大结其绳,事小小结其绳,结之多少,随物众寡;各执以相考,亦足以相治也。” (2)八卦说 孔安国《尚书》序(属伪作,但年代甚古)里说:“古者庖牺氏之王天下也,始画八卦,造书契,以代结绳之政,由是文籍生焉。” 《易纬?乾?鑿度》认为:乾卦,天字的古文;坤卦,地字的古文;離卦,火字的古文;坎卦,水字的古文;巽卦,风字的古文;震卦,雷字的古文;艮卦,山字的古文;兌卦,泽字的古文。 (3)刻契说(书契说) “契”是在木条上或竹条上刻有锯齿,用来记数。《释名》说:“契,刻也,刻识其数也。”郑玄注《系辞》说:“书之于木,刻其侧为契,各持其一,后以相考合。” 2 《周礼质人》注里说:“书契取予市物之券也。其券之象书两札,刻其侧。” 《列子说符篇》说:“宋人游于道,得人遗契者,归而藏之,密数其齿。”所说的 “齿”,就是质契上所刻的齿痕。 (4)仓颉造字说 《吕氏春秋·君守篇》:“奚仲作车,仓颉作书,后稷作稼,皋陶作刑,昆吾作陶,夏鲧作城,此六人者所作,当矣。” 《荀子.解蔽篇》中说:“故好书者众矣,而仓颉独传者,一也。” 淮南子?本经》说:“昔者仓颉作书,而天雨粟,鬼夜哭。” 仓颉,传说他是黃帝的史官,黃帝是古代中原部落联盟的领袖,由于社会进入较大规模的部落联盟阶段,联盟之间外交事务日益频繁,故迫切需要建立一套各联盟共用的交际符号,于是搜集及整理共用文字的工作便交在史官仓颉的手上了。 (5)图画说 现代学者认为:汉字真正起源于原始图画。一些出土文物上刻划的图形,很可能与文字有渊源关系。 2、汉字的造字方法有哪些? (1)象形:象形者,画成其物,随体诘诎。日、月是也。(文字描摹实物的形状) (2)指事:指事者,视而可识,察而见意。上、下是也。(文字由指示性的符号构成) (3)会意:会意者,比类合谊,以见指撝。武、信是也。(汇合两个或两个以上的字构成一个新字) (4)形声:形声者,以事为名,取譬相成。江、河是也。 3、完成下列“汉字的演变过程”表格。 形成时代代表性文字主要载体商周甲骨文龟甲、兽骨春秋、战国 籀文(即大篆)青铜器、石 秦小篆石汉

论汉字形体演变的基本规律 汉字形体的演变体现了汉字体系的发展变化,不同时代的文字资料中,同一个字的形体都发生了变化,有的甚至变得面目全非。然而,汉字形体的演变一直受到两条规律的约制,一个是简易律,另一个是区别律。 简易律是对汉字形体进行简化。是指将原来结构繁复的字变为相对简单、易写易认的字。即由图绘变为线条、由象形变为不象形、由较繁复的符号变为较简单的符号。它是汉字发展演变的主流。因为人们发明创造文字的目的,就是为了生活实际的使用。 在汉字形体的简化过程中,最重大的变革有两次:一是秦始皇统一六国,命李斯等人作小篆,废弃六国异文,这是中国文字发展史上的第一次规范化运动,也是第一次由政府主持的文字简化运动。二是在汉字完成了隶变之后。隶变是古汉字演变为现代汉字的关键,同时也是汉字的又一次大规模的简化过程。 简化可分为三种情况。1、将原来形体复杂的图形文字线条化、符号化,降低了写实性,增强了抽象性,便于书写。这种简化方式常用在古文字里。一些描绘事物实体形状的字,本来就象那个客体对象的形状,如马、羊、鱼、雀等字,后来也都线条化了,成为纯粹的文字符号了。又如年字,甲骨文从禾人声,象人抱禾回家,正是丰收之象,因而有年成、成熟的意思。 2、删去一些装饰性的符号,或删去用来表示多数的相同的形体,只保留能体现文字本义的基本部分。这种简化方式也常用在古文字里。例如甲骨文和早期金文“车”字,就象一辆车子的形状,结构很复杂,后来简省为只用一个车轮和辖来代表车。又如小篆“集”字,上部本从三个隹,下从木,以表示群鸟积聚的意思,后来也简省为集。金文雷字,下部本从三个“”,后来也简省为雷。 3、用一些形体简单的构件替换形体复杂的部分,从而达到简化的目的。这种简化的方式主要用在隶变楷化以后的汉字简化中。这种简化方式的结果,常会导致汉字形体结构的改变。例如,小篆从辵的字,如造,隶变以后绝大部分简化为从辶;小篆左边从心的字,如快,隶变简化为从忄。焦字上部本从龜,下从火,简化后用结构简单的隹代替龟。巖,本来是形声字,简化作岩,是会意字。淚,本从水戾声,是形声字,简化后从水目,是会意字。 区别律是对汉字形体进行繁化。汉字作为符号当然要越来越简单。但是字这么多,如果都要求简单,就没有办法区别了。所以为使汉字的形体明确,音义明确,以达到表达功能的目的,在某些情况下要对汉字形体进行繁化。 汉字形体繁化的目的:第一,强化字形间的区别度。在一个文字系统内部,一个文字只有具有区别于其它文字的特征,才易于被人识别。如果某一个字符区别特征不明显,造成相似,就会增加认知难度,不利于使用。第二,巩固汉字形义统一的关系。据义统形,形义统一是汉字构形的原则。在汉字发展的过程中许多字符的形义关系逐渐淡化,甚至逐渐消失,在这种情况下,繁化可以让汉字的形义关系得以重建。第三,增强匀称美。出于审美的需要,适度的繁化可以使那些缺乏平衡感对称感的汉字拥有匀称美。 繁化的手段有:1、添加笔画。2、附加字符。如“箕”字在古文字阶段就写作“其”,但后来它常被假借作虚词用(“他的”的意思)。为了区别字义,原先代表“簸箕”意义的“其”,反而要加上一个“竹字头”,写成笔画较多的“箕”。3、改异字形。

把人類社會的[ 奇异知识] 汉字的起源和演变《易?系辞下》说,“古者包牺(伏羲)氏之王天下也,抑则观象于天,俯则观法于地,观鸟兽之文与地之宜,近取诸身,远取诸物,于是作八卦,以通神明之德,以类万物之情。”这段话即是演绎《易》的易理,也是创造汉字的原理。 1、汉字的结构 汉字的结构是“外圆内方”。这法于古人的“天圆地方”的理念。“O”是“”的简化形式,是世界上最完美的图形。“O” 的周长与直径相比是一个常量(n =3.14159 ............ ) ,“n ”是物 质世界“变易”中的“不易”,可谓“万变不离其中”。“O” 是在线条长度固定时,可以占据的最大“宇宙空间”。可见,汉字的“外圆内方”结构是“完美”和“节省”的构造方式。 2、“五”之说 “五-二乂”字,《说文解字》说“五,五行也,阴阳在天地间交午也”。可见,“五”字乃指“天地阴阳相交,音同‘戊午'。戊,为天干第五;午,也指五月”。在著名的《河图》、《洛书》中,“五”安排在图的中间,也有“阴阳相交”之意。“天”是最大的“阳象”,“地”是最大的“阴象”,“天地造

化五行”。“五行”是古人认为构成世界万物的五种基本元素,即:金、木、水、火、土。 3、五种基本笔画 笔画指构成楷书汉字字形的最小连笔单位。所有笔画归纳为五种标准的结构,即:横(一)、竖(丨)、撇(丿)、捺(丶)、折(乙)。 4、汉字起源和演变 汉字的演变过程,可以简略归纳为五个阶段:声、形、象、数、理。 ⑴ “声”是任何一种语言的必要组成部分。在遥远漫长的 太古时代,人类从本能的“哭声、笑声……”或模仿大自然的“鸟鸣、虫叫、兽吼、风声、雷声、雨声”中逐渐分化出具有一定意义、代表一定事物的“声音”,这就是语音的进化。例如: “ma ba”用于代表“妈、爸”可能是从哭声“啊……”中分化 出来。语音进化到现代,已是一个十分复杂的系统,汉语中大约 有4X 400= 1600种声音。语音的分化必定有其自身一定的规律, 从现代语言中可以分辩出一些线索。例如: “鹅、鸡、鸭、猫... ”等家禽和家畜可能是依据其叫声而 定其名的。 “哈、喔、嘘、哎唷.... ”等声音是直接表示人类在不同情 绪下的自然发声。

《全国导游基础知识》 汉字的起源与演变规律 学习资料单 汉字的起源与演变规律

一、汉字的起源 在文字产生之前人们为了帮助记忆、交流思想、传递信息,采用的最原始的记事方法为结绳记事和契刻记事。由于结绳记事和契刻记事都存在很大的不足,因此人们不得不采用其他的方法来记事,比如用图画的方法来帮助记忆、表达思想。图画记事就是用文字的线条或笔画把要表达的物体的外特征勾画出来。书画同源,虽然绘画促进了文字的产生,然而图画发挥文字的作用,转变成文字,只有在语言被广泛使用之后才有可能。 随着时间的推移,这样的图画越来越多,而且逐渐向文字方向偏移,最终使得文字从图画中分离出来。文字不再是图画的,而是书写的。而书写的技术不需要逼真的描绘,只要把特点写出来,使人能够认识,原始的文字就这样出现了。 中国最早的文字是甲骨文,是在约公元前14世纪的殷商后期形成的一种初步的定型文字。甲骨文就是用写或刻的方式留在龟甲或兽骨上的文字,主要用来占卜,也有的用来记事。甲骨文既是象形字又是表音字,因为这时候的文字多是从图画文字中演变过来的。此后,汉字经历了由商周时期的金文,西周后期的大篆,秦朝的小篆,汉代的隶书,到唐朝的狂草、楷书、行书等的发展过程。 汉字在各个历史时期所形成的各种字体,各自有着鲜明的艺术特征。如篆书古朴典雅;隶书静中有动,富有装饰性;草书风驰电掣,结构紧凑;楷书工整秀丽;行书易识好写,实用性强且风格多样,个性各异。由此形成了中华文化独有的书法艺术。 随着印刷术的发展,雕版印刷被广泛使用,汉字进一步完善和发展,到了宋代产生了一种新型书体-宋体印刷字。印刷术发明后,刻字用的雕刻刀对汉字的形体发生了深刻的影响,产生了一种横细竖粗、醒目易读的印刷字体,后世称为宋体,即现在我们的电子文档所广泛使用的字体。 二、汉字的演变规律 汉字的发展,前后经过了6000多年的变化,从象形的图画到线条刚符号和适应毛笔书写的笔画以及便于雕刻的印刷字体,其间经历了巨大的变化,而且这种演变一直在持续,其总趋势是越来越简化,越来越符号化,越来越规范化、标准化。其演变规律概括起来主要表现在以下四个方面: 一是笔画的线条化。从甲骨文到篆字的古文字阶段,笔画逐渐形成直笔和圆转两种。隶变以后逐渐形成笔画匀称、线条统一的楷体字的笔画系统。 二是字形的符号化。汉字历史上曾有“六书”造字理论,即把字形和字义联系起来,以便于分析和理解汉字的读音和意义。这种做法不是把汉字作为符号,而是将其作为表达意义的图形组合来看待。随着汉字的发展演变,特别是从篆书

汉字的起源与演变 汉字是世界上使用时间最久、空间最广、人数最多的文字之一,汉字的创制和应 用不仅推进了中华文化的发展,而且对世界文化的发展产生了深远的影响。 大约在距今六千年的半坡遗址等地方,已经出现刻划符号,共达五十多种。它们整齐规范,并且有一定的规律性,具备了简单文字的特征,学者们认为这可能是汉字的萌芽。 汉字形成为系统的文字是公元前16世纪的商朝。考古证实,在商朝早期,中国文明已发展到相当高的水平,其主要特征之一就是甲骨文的出现。甲骨文是刻在龟甲和兽骨上的古老文字。在商代,国王在做任何事情之前都要占卜, 甲骨就是占卜时的用具。 甲骨在使用之前,要先经过加工。首先把甲骨上的血肉除净,接着锯削磨 平。然后,在甲的内面或兽骨的反面用刀具钻凿凹缺。这些凹缺的排列是有序 的。占卜的人或者叫巫师,把自己的名字、占卜的日期、要问的问题都刻在甲 骨上,然后用火炷烧甲骨上的凹缺。这些凹缺受热出现的裂纹就称为“兆”。巫 师对这些裂纹的走向加以分析,得出占卜的结果,并把占卜是否应验也刻到甲 骨上。经过占卜应验之后,这些刻有卜辞的甲骨就成为一种官方档案保存下来。 目前,考古学者共发掘甲骨16万余片。其中有的完整,有的只是没有文字记载的碎块。据统计,所有这些甲骨上的各种文字总计为四千多个,其中经过学者们考证研究的约有三千个,在三千余字里面,学者们释读一致的是一千多字。其余的或者不可释读,或者学者们分歧严重。尽管如此,通过这一千多字,人们已经可以大致了解有关商朝政治、经济、文化等各个方面的情况了。甲骨文是一种成熟而系统的文字,为后世

的汉字发展奠定了基础。此后,汉字又经历了铜铭文(金文)、小篆、隶书、楷书等形式,并一直沿用至今。 汉字的演变过程是汉字字形字体逐步规范化、稳定化的过程。小篆使每个字的笔画数 固定下来;隶书构成了新的笔形系统,字形渐成扁方形;楷书诞生以后,汉字的字形字体 就稳定下来:确定了“横、竖、撇、点、捺、挑、折”的基本笔画,笔形得到了进一步的规范, 各个字的笔画数和笔顺也固定下了。一千多年来,楷书一直是汉字的标准字。 汉字是以象形字为基础,以形声字为主体的表意文字体系,总数约有一万个,其中最常用的是三千个左右。这三千余个汉字可以组成无穷多的词组,进而组成各种各样的句子。 汉字产生以后,对周边国家产生了深刻影响。日本、越南、朝鲜等国家的文字都是在汉字的基础上创制的。

中国汉字形体的演变——汉字七体 汉字的七体是指汉字经过6000 多年的变化,发展成七种不同的结体方式——"甲金篆隶草楷行"称为" 汉字七体"。中国汉字其演变过程是: 甲骨文→ 金→ 小篆→ 隶书→ 楷书→ 行书→草书 商)(周)(秦)(汉)(魏晋)(唐) 整体趋向是简化,然则简化后少了汉字的文化内在 汉字的演变重要履历以下几个进程: 甲骨文甲骨文首要指殷墟甲骨文,是中国商朝前期(前14—前11 世纪)王室用于占卜记事而刻(或写)在龟甲和兽骨上的文字。它是中国已发现的古代文字中时期最早、系统较为完好的笔墨。甲骨文是中国的一种现代文字,被以为是当代汉字的初

期情势,有时刻也被以为是汉字的书体之一,也是现存中国 最古的一种成生文字。 甲骨文又称契文、龟甲文或龟甲兽骨文,是一种很主要 的古汉字资料。尽大部门甲骨文发明于殷墟。这些甲骨根基 上皆是商王朝统治者的占卜记载。占卜所用的质料主如果黑 龟的背甲、背甲战牛的肩胛骨。凡是先在筹办用来占卜的甲 骨的后背挖出或钻出一些小坑,这类小坑甲骨学家称之为 钻凿 " 。占卜的时辰就在这些小坑上加热是甲骨概况发生裂 汉字已开展成为可以或许完全及在汉语的文字系统了。在已 收现的殷墟甲骨文里,呈现的单字数目已达 4000 摆布 中既有年夜量指事字、象形字、会心字,也有许多形声字。 这些文字和我们此刻利用的文字,在形状上有庞大的区分。 可是从构字办法来看,两者根本上是分歧的。甲骨文献的内 容触及那时天文、历法、景象形象、天文、方国、世系、家 属、人物、职民、挞伐、刑狱、农业、畜牧、野猎、交通、 宗教、祭奠、徐病、生养、灾难等,是研讨中国古代出格是 商朝社会汗青、文明、说话文字的极为贵重的第一脚材料。 缝。这类裂缝叫做 " 兆" 。 文里占卜的 "卜" 字,就像 模样。处置占卜的人就按 兆的各类外形去判定休 从殷商的甲骨文看来,其 甲骨 兆的 照卜 咎。 时的 此

汉字的演变过程表 Pleasure Group Office【T985AB-B866SYT-B182C-BS682T-STT18】

一、汉字的演变过程表: 汉字经过了6000多年的变化,其演变过程是: 甲骨文→金文→小篆→隶书→楷书→行书(商)(周)(秦)(汉)(魏晋)草书 以上的“甲金篆隶草楷行”七种字体称为“汉字七体”。 ●汉字的产生,有据可查的,是在约公元前14世纪的殷商后期,这时形成了初步的定型文 字,即甲骨文.甲骨文既是象形字又是表音字,至今汉字中仍有一些和图画一样的象形文字,十分生动. ●到了西周后期,汉字发展演变为大篆.后来秦朝丞相李斯对大篆加以去繁就简,改为小 篆. ●至汉代,隶书发展到了成熟的阶段,汉字的易读性和书写速度都大大提高. ●隶书之后又演变为章草,而后今草,至唐朝有了抒发书者胸臆,寄情于笔端表现的狂草. ●随后,糅和了隶书和草书而自成一体的楷书(又称真书)在唐朝开始盛行.我们今天所 用的印刷体,即由楷书变化而来. ●介于楷书与草书之间的是行书,它书写流畅,用笔灵活,据传是汉代刘德升所制,传至今 日,仍是我们日常书写所习惯使用的字体. 二、五个阶段 汉字的演变过程,可以简略归纳为五个阶段:声、形、象、数、理。 ⑴“声”是任何一种语言的必要组成部分。在遥远漫长的太古时代,人类从本能的“哭声、笑声……”或模仿大自然的“鸟鸣、虫叫、兽吼、风声、雷声、雨声……”中逐渐分化出具有一定意义、代表一定事物的“声音”,“鹅、鸡、鸭、猫……”等家禽和家畜可能是依据其叫声而定其名的。

⑵“形”是语言的第二个重要组成部分,但不是必要的。在远古时代人类主要面临的是生存和种族延续问题。在与大自然和猛兽毒蛇等的斗争过程中,有时需要用“形”或“画”来表示事物。例如:远出狩猎,为了不至于迷失道路,可能在岩石上或树干上做一些标记。人类在狩猎时,也注意观察野兽的足迹,以辨别出野兽的特性。另外,人类也可能出于对神秘大自然的崇拜或对美的事物的追求,在岩洞壁上,画上“日、月、人、山、木、屮、动物、祖先……”等图象。 ⑶“象”是创造汉字和《易》说理预事的主要方法。“日、月”等属于象形文字,是造字的基本部件。 ⑷“数”概念是人类长期进化过程中逐渐形成的。 ⑸“理”是“象、数”的扩展。汉字外延的演变主要是通过“理”来扩大的,即相“象”的事物,“理”也相通。例如:“明”本意是明亮,延伸出“眼睛看得清楚、心里明白、事情变得明显……”等。 三、汉字演变的规律 1、笔画线条化 2、字形符号化 3、结构规范化 4、字集标准化 资料 1、笔画线条化 笔画:有一个形成过程.从甲骨文到篆字的古文字阶段,笔画逐渐形成直笔和圆转两种.隶变以后逐渐形成笔画匀称、线条统一的楷体字的笔画系统. 2、字形符号化

学生:

汉字的起源与演变 一、文字起源 文字产生之前人们为了帮助记忆,交流思想,传递信息采用了各种和各样的记事方法,最原始得计亊方法是:结绳记事和契刻记事。 不论用一根绳子打结,还是用多根绳子横竖交叉,归根结底,它只是一种表示和记录数字或其他方位的一些简单概念。如大事记大疙瘩,小事记小疙瘩。疙瘩的多少也代表东西的多少。它只能帮助人们记忆某些事情,却不能进行思想交流。所以不可能产生文字,只能说它是文字产生前的孕育阶段。 契刻记事 人们用契刻的方法,将数目用一定的线条做符号,刻在木片或竹片上,作为双方的契约。后来人们把契从中间分开,作为两半,双方各持一半。以两者吻合为凭据。古代契上刻的数目主要适用来做债务凭证的。 图画文字 由于结绳记事和契刻记事的不足。人们不得不采用其它的,比如图画的方法,来帮助记忆表达思想,用文字的线条或笔划把要表达的物体的外形特征,具体的勾画出来,绘画导致了文字的产生。 “文字的产生,本是很自然的,几万年前旧石器时代的人类,已经有很好的绘画,这些画大抵是动物和人像,这是文字的前驱。”然而图画发挥文字的作用,转变成文字,只有在语言被广泛使用之后才有可能。 譬如,画了一头象,大家见了才会叫它为“象”。久而久之,大家约定俗成,类似于“象”这样的图画,就介于图画和文字之间,久而用之了。

随着时间的推移,这样的图画越来越多,画得也就不那么逼真了。这样的图画逐渐向文字方向偏移。最终导致文字从图画中分离出来。这样,图画就分了家,分成原有的逼真的图画和变成为文字符号的图画文字。文字不再是图画的,而是书写的。而书写的技术不需要逼真的描绘,只要把特点写出来,大致不错,使人能认识就够了。”这就是原始的文字。 甲骨文 中国文字——汉字的产生,有据可查的,是在约公元前14世纪的殷商后期,这时形成了初步的定型文字,即甲骨文。甲骨文就是用写或刻的方式留在龟甲或兽骨上的文字,主要用来占卜,也有的是用来记事。甲骨文既是象形字又是表音字,因为这个时候的文字多是从图画文字中演变过来的,所以它的象形程度比较高,因为是刻在兽骨上,所以笔画比较细,直笔比较多。 甲骨文字(男):这个字是“男”,左为“田”,右为“力”。“力”是表示古代的一种农具“犁”的一种形状。在田里劳动是古代男子的主要职责,因此用“男”这个符号来表示男人。 甲骨文字,帚(妇):这个字是“帚”像一把用植物做的笤帚,上部为帚苗,下部为帚把,有的中间还有绳索捆扎的样子,如图(二)甲骨文中,有时帚苗方向朝左,有时帚苗方向朝右。至今中国北方还在用高粱,黍子杆做笤帚,与字形很为想象。“妇”的繁体字为(妇),因为过去的女 人在家里主要是做家务的。 这是甲骨文的“车,”你们看看,像不像一辆你们在博物馆或历史书里看见的古时候的车。 这是十二属相,是不是有点像简意画。

中国汉字的演变过程(一) 汉字的形体,即字体,指汉字的书写体态。汉字从产生到现在,虽没有跳出表意文字的圈子,但文字的形体一直按从鳘到简的规律发展演变。主要出现了八种字体:甲骨文-金文-大篆-小篆-隶书-草书-行书。再到现在的印刷字体。 一、甲骨文 甲骨文,是刻在龟甲兽骨上(主要是牛肩胛骨上的文字)。它是我们今天所能看到的最旱的成体系的相当成熟的汉字材料。这种文字是清末光绪年间(公元1889年)在县城西北五里路小屯村以北洹水以南发现的。 1、产生 这个地方曾是殷商王朝都城的遗址,是从盘庚迁到殷地(即小屯)。一直到纣王灭亡的年间的都城。所以,我们知道甲骨文是殷商时代的文字,距今约有3000年的历史。殷商社会,科学文化很不发达,人们对各种自然现象不能解释,认为是鬼神操纵,掌握着自然的变化,而死去的祖宗的灵魂得以预知未来的事情,可以决定人们的命运。因此,殷王朝统治者十分迷信,非常崇拜神,从国家大事到日常生活,如祭祀,征战,畋猎,天气,安危疾病,男女生育等,都要事先占卜,问神以知吉凶,再决定行止。占卜的方法,先将龟甲或兽骨剖开,然后在背面凿出椭圆形的小槽或钻成小孔,再用火烧烤。甲骨片受热后自然在正面裂出各种条纹。史官便按照条纹的不同形状来判断吉凶祸

福,占卜后由占卜人在甲骨上刻下占卜的月日,贞人,占卜的容,结果(即兆头,所示吉凶),以及事后的应验的情况。作为档案保存。 这些记录就是甲骨文字,由于多是占卜的记录,就容说叫“卜辞,贞卜文字”又由于用尖锐的东西刻的,又叫“契文”,又由于是在殷商的故都废墟发现的,又叫“殷墟文字”。2、发现 卜辞的发现,完全是偶然的。1898年与此同时1899年之交,农民犁田时,时常发现刻有图文的甲骨,农民不知道这些甲骨的来历,但以为年代久远,可以治病,就收集起来卖给药商,称“龙骨”。据说,1899年,当时北大校长,金石专家王懿荣因生病吃药,首先发现甲骨上刻的是古代文字,才开始收集。 从发现起,经过80年的不断收集整理,挖掘,到目前为止已发现了十六,七万片。从甲骨记录来看,当时的统治者几乎天天在占卜。根据上面提到的帝王和占卜人的名字,结合所刻的文字容。我们知道了这些甲骨刻载了从盘庚到纣王的12个帝王的273年间的大小事情。据统计,甲骨文单字总数在4500左右,但已认识的还不到1/3。不认识的大多是族名,人名,地名等专用的字。大量的甲骨片的发现,是研究汉字发展与古代汉字文化的珍贵史料。 3、特点 a 瘦弱纤细的风格。由于这种文字受到书写工具的限制,所以笔道都是直的,有时与圆转相同。故而字形瘦长,线条细而硬,瘦且直,呈平直,瘦劲的风格。b形体结构还没有完全定型。一个字刻怎样去写,还没有完全固定下来,并保留着浓重的描画物象的色彩。如字形

第四章汉字发展变化的内部规律 [教学目标和要求] 本章在第三章《汉字的演变》的教学基础上,先引导学生思考、然后讨论,最后由教师总结汉字演变的一些具体规律,使学生对之有个总体的印象,同时也引领学生对汉字的发展方向进行再思考。 [内容要点] 一、汉字演变的一些具体规律 1、简化 2、音化 3、分化 4、规范化 二、关于汉字发展方向的思考 1、关于简化 2、关于音化 3、关于规范化 4、关于符号化 [重点难点] 一、简化的手段 二、音化的具体表现 三、分化的方法以及对同化的理解 四、规范化工作的着手点 [教学方法] 讨论、讲授和实践练习相结合 [所用课时] 6课时 [教学内容] 汉字自产生之日起,其发展变化就在经常地、不断地进行着。一般的变化总是从偶然的、个别的、无规则的、细微的变化开始的,而发展的结果,却出现了商代使用的甲骨文与今日通行的楷书之间的巨大差异,试翻开整部汉字发展史,甲骨文、金文、石刻文、陶文、玺印文、简帛文、货币文、小篆、隶书、楷书、行书、草书,其形体差异之巨大,变化现象之纷繁复杂,确实令人眼花缭乱、难以捉摸。但只要我们细加分析,是不难看出这些纷繁复杂的现象的后面,有着一

种起支配作用的规律存在,它促使所有汉字都顺着一定的趋势发展和变化。这个规律和趋势就是:简化、音化、分化和规范化。 第一节简化 简化是跟繁化相对立的一种趋势。 在汉字发展过程中,有时为了表意和表音的更加明确,或者为了对称和美观,也会出现少量的繁化现象。如“宝”古为会意,后为形声,今又为会意;如“齿”(原为象形字,后为形声字)、“其”(原为象形字,后为形声字)、“保”等等。 社会的发展,使得人们的交往日益频繁,文字的应用也日益广泛,人们为了提高书写效率,在明晰而易于区别的前提下,趋向于简省易写,因此从甲骨文到现在,字形几经变化,总的趋势是与繁化相反的简化。 简化的手段是多种多样的,从形体方面着眼,主要有以下几方面。 一、图形符号化。 早期的汉字采用“随体诘诎”的方法造字,因而每一个象形字几乎就是一幅图画,书写起来极不便利,例如: 后来人们为了实用上的需要,便设法省去可省的部分,用简易的线条形式去代替图画形式,使它们由复杂的图形,变成简单的线条和笔画符号,在甲骨文中就已经十分符号化、线条化了。例如: 到了楷书,写成了“何”、“保”、“旅”、“集”,已没有半点图画的痕迹。其符号化就十分彻底了。 二、删简多余和重复的偏旁。 早期的文字的图绘性特别强,不少字都近乎写实,结构便容易造成繁复,极不利于书写的简便快捷。人们便设法抓住最能表现事物特征的部分予以保留,而

中国汉字的起源与演变 远古时期,社会生产力极其低下,人们要生存,就必须聚居在一起,相互协作,共同劳动。在这个过程中,人类语言就产生了。初始的语言只是通过人们之间的口耳相传来表达,但随着人们交流范围的扩大、内容的丰富,初始形态的口头语言就显露出诸多缺陷。说过即逝,无法保存。口头语言还受到人体发音器官物理属性的局限,不能清晰传达到较远的距离,空间穿透力小,影响范围有限。经由第三者转述会发生意义出现偏差、信息损耗现象,严重影响人类语言深入传播和人们扩大交往的愿望。为此,记录口头语言的符号系统——文字诞生了。文字的发明是人类文明的一大进步,起初,原始人类在绳子上打上数量不同或形状各异的结来表达特定的意义,这就是所谓的结绳记事。随后,远古人类在石块、石壁上刻画一些事物的具体形象来传达一定的意义,这种象形图画直接孕育了人类文字的起源。考古发现的古埃及的圣书字、苏美尔人的楔形字以及中国的汉字都是如此。 中国汉字历史悠久,但汉字的起源确切年代仍是历史之谜.。但与此相关的仓颉造字的传说则流传了四五千年。汉字的发明于当时是一件惊天动地的大事,但它不可能有一个或几个人创造的,它应该是我们祖先集体智慧的结晶;汉字体系的完备也不是一代人努力的结果,而是经过长期积累造就的。从考古发现来看,在距今有3500历史的殷商时期,构成汉字的甲骨文体系就已经发达和完备。

汉字是一种形体与意义紧密结合的表意文字,起初的字就是一个个象形图画,有字形就可知道它所指代的具体事物。后来,随着人们认识水平的提高,认识事物的增多,文化的普及,以及汉字书写材料的变化,汉字形体发生了巨大变化。笔画结构越来越简省,形状趋于抽象且越来越规整,方块的形式逐步固定下来。从殷商至清末,汉字的演变经历了甲骨文、金文、大篆、小篆、隶书、楷书、草书、行书、宋体等阶段。 甲骨文 甲骨文是目前所发现的最早的汉字形态。它起源于殷商时期,因刻在龟甲兽骨上而得名。目前所发现的十多万片甲骨上所用的字4500多个,其中1700个左右已经被破解。甲骨文多为象形指事会意,受录写的材料刀片和龟甲兽骨的影响,字形简略了许多,初步显示符号化趋势。此外,因为甲骨文未完全定型,字的笔画位置变化较大,往往一字有多种写法。但就甲骨文内容而言,既有对简单事物的描绘,也有对复杂事件的描述;既有记事,还阐明思想。由此可见甲骨文是十分成熟的文字体系。 金文 金文是“吉金文字“的简称。古人以祭祀为吉礼,祭祀用的青铜礼器为吉金。这种普遍铸在青铜器货币符玺上的文字。统称为”金文“。金文最早出现在商代末期,盛行于西周,由甲骨文演变而来,结构上与甲骨文没有多大区别,但形式上有明显的不同:笔画粗壮,肥笔较多;转弯处向圆转。 金文基本上属于籀篆体。这些文字,在汉武帝时就已被发现,宋代文人欧阳修赵明诚都著书对金文作过研究和记载。虽然金文是书法的鼻祖,但随着历史的发展,逐渐被淘汰,不及碑文传世的多。但它因铸于铜器,比竹简布帛上的文字流传久远,因此对中国文字和书法的发展和影响是不容忽略的。 大篆 大篆又叫籀文,据说是周文王的太史籀创造的。春秋战国时期已通行于秦国等地。大篆主要书写在木牍、竹简或帛上,固定而字形整齐,结构疏密得当,笔画较金文更弯曲圆转,字体比较美观。但与甲骨文、金文在本质内涵上没有很大不同,仍以象形为基础,以形声为主要构造方法。 小篆

评分______ 日期______湘潭大学通识教育课程 专题论文 课程名称:古代汉语知识 论文题目:汉字的演变及其意义 学号: 2011700226 姓名:尹学威 学院:材料与光电物理学院 班级: 11级材料科学与工程二班 日期: 2013年5月14日

汉字的演变及其意义 汉字,又称中文字、中国字、国字,是汉字文化圈广泛使用的一种文字,属于表意文字。汉字是世界上最古老的文字之一,由上古时代的华夏族人所发明创制,后来有作改进。汉字的确切历史可追溯到约公元前1300年商朝的甲骨文,然后是金文、六国古文,再到秦朝的小篆,发展到汉朝时才被取名为“汉字”,唐代时汉字楷化为今日所用的手写字体标准,即楷书。它与世界上任何一个民族的文字一样,是记录语言和传达语言的书写符号,是人们交流思想的辅助工具。汉字是迄今为止连续使用时间最长的主要文字,也是上古时期各大文字体系中唯一传承至今的文字,有学者认为汉字是维系中国南北长期处于统一状态的关键元素之一,亦有学者将汉字列为中国第五大发明。中国历代皆以汉字为主要官方文字。汉字形体的演变体现了汉字体系的发展变化,不同时代的文字资料中,同一个字的形体都发生了变化,有的甚至变得面目全非。然而,汉字形体的演变一直受到两条规律的约制,一个是简易律,另一个是区别律。 简易律是对汉字形体进行简化。是指将原来结构繁复的字变为相对简单、易写易认的字。即由图绘变为线条、由象形变为不象形、由较繁复的符号变为较简单的符号。它是汉字发展演变的主流。因为人们发明创造文字的目的,就是为了生活实际的使用。 在汉字形体的简化过程中,最重大的变革有两次:一是秦始皇统一六国,命李斯等人作小篆,废弃六国异文,这是中国文字发展史上的第一次规范化运动,也是第一次由政府主持的文字简化运动。二是在汉字完成了隶变之后。隶变是古汉字演变为现代汉字的关键,同时也是汉字的又一次大规模的简化过程。 简化可分为三种情况。1、将原来形体复杂的图形文字线条化、符号化,降低了写实性,增强了抽象性,便于书写。这种简化方式常用在古文字里。一些描绘事物实体形状的字,本来就象那个客体对象的形状,如马、羊、鱼、雀等字,后来也都线条化了,成为纯粹的文字符号了。又如年字,甲骨文从禾人声,象人抱禾回家,正是丰收之象,因而有年成、成熟的意思。