膜分离技术应用综述

摘要:膜分离工程技术是一项新兴的高效分离技术,已广泛应用于化工、电子、轻工、纺织、石油、食品、医药等工业,被认为是20世纪末到21世纪中期最有发展前途的高技术之一。由于膜分离的优势,越来越多的中药研究者正致力于开发膜技术在中药工业中的应用。膜分离技术 (微滤、超滤、纳滤、反渗透膜技术)在中药领域中发挥着非常重要的作用,可应用于中药提取液的纯化、浸膏制剂的制备、口服液的生产、注射剂的制备以及热原的去除等。膜分离技术将在中药现代化进程中发挥重大作用,并对中药的规范化和标准化生产起到一定的促进作用。由于历史的原因,生物技术发展初期,绝大多数的投资是在上游过程的开发,而下游处理过程的研究投入要比上游过程少得多,因而使得下游处理过程的研究明显落后,已成为生物技术整体优化的瓶颈,严重地制约了生物技术工业的发展,因此,当务之急是要充实和强化下游处理过程的研究,以期有更多的积累和突破,使下游处理过程尽快达到和适应上游过程的技术水平和要求。

关键词:生物分离下游工程膜分离

正文:

1、常用的膜分离过程

1.1微滤

鉴于微孔滤膜的分离特征,微孔滤膜的应用范围主要是从气相和液相中截留微粒、细菌以及其他污染物,以达到净化、分离、浓缩的目的。

具体涉及领域主要有:医药工业、食品工业(明胶、葡萄酒、白酒、果汁、牛奶等)、高纯水、城市污水、工业废水、饮用水、生物技术、生物发酵等。

1.2超滤

早期的工业超滤应用于废水和污水处理。三十多年来,随着超滤技术的发展,如今超滤技术已经涉及食品加工、饮料工业、医药工业、生物制剂、中药制剂、临床医学、印染废水、食品工业废水处理、资源回收、环境工程等众多领域。1.3纳滤

纳滤的主要应用领域涉及:食品工业、植物深加工、饮料工业、农产品深加工、生物医药、生物发酵、精细化工、环保净水和污水处理及其资源化工业。1.4反渗透

由于反渗透分离技术的先进、高效和节能的特点,在国民经济各个部门都得到了广泛的应用,主要应用于水处理和热敏感性物质的浓缩,主要应用领域包括以下:食品工业、牛奶工业、饮料工业、植物(农产品)深加工、生物医药、生物发酵、制备饮用水、纯水、超纯水、海水、苦咸水淡化、电力、电子、半导体工业用水、医药行业工艺用水、制剂用水、注射用水、无菌无热源纯水、食品饮料工业、化工及其它工业的工艺用水、锅炉用水、洗涤用水及冷却用水。

1.5其他常用膜分离过程

除了以上四种常用的膜分离过程,另外还有渗析、控制释放、膜传感器、膜法气体分离等。

2、膜分离原理及膜的分类

2.1膜分离原理

用天然或人工合成的高分子薄膜,以外界能量或化学位差为推动力对双组分或多组分的溶质和溶剂进行分离、分级、提纯和富集的方法,统称为膜分离法。膜分离过程是以选择透过膜为分离介质,利用膜对混合物各组分渗透性能的差异,实现对多组分的混合物进行物理的分离、纯化和富集。

2.2膜的分类

膜就结构而言可分为对称膜和非对称膜;根据材料的不同,可分为无机膜和有机膜;依据膜孔径(或截留分子质量)的不同,可分为微滤

(microfiltration ,MF)膜、超滤(ultrafiltration ,UF)膜、纳滤(nanofiltration ,NF)膜、反渗透(reverse osmosis ,RO)膜。微滤膜主要用于截留悬固体、细菌,超滤膜主要用于截留大个子有机物、染料、重金属离子等,反渗透膜主要用于截留无机盐如氯化钠等。目前已开发的在医药工业应用的膜分离技术主要有:微滤、超滤、纳滤及反渗透等。都是以压力差为推动力的膜过程,当膜两侧存在一定压差时,可使一部分溶剂及小于膜孔径的组分透过膜,而微粒、大分子、盐等被膜截留下来,从而达到分离的目的。四种膜的透过机理基本相同,主要是被分离物颗粒或分子的大小和所采用膜的结构与性能有所差异。

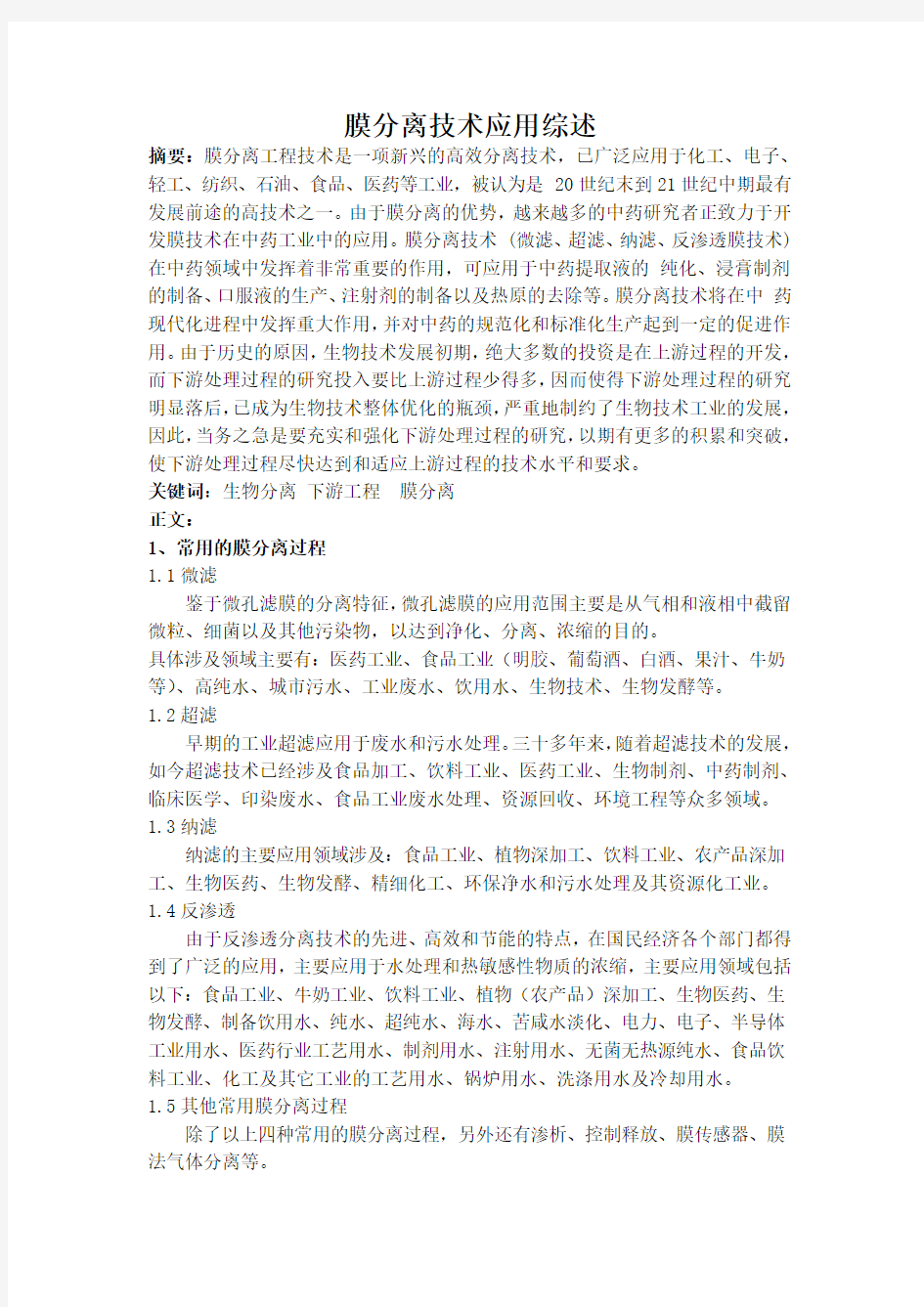

3、生物技术下游加工分离与纯化的一般步骤

由于人们所需的生物产品不同(如菌体或酶或代谢产物),用途各异,对产品的质量(纯度)要求也可以是多方面的,所以分离与纯化步骤可有不同的组合,提取和精制的方法也是多种多样的。但大多数生物分离与纯化过程常常按生产过程的顺序分为四个类似步骤,见图(1)。其中a、发酵液的预处理与固液分离(或不溶物的去除):在这一步步骤中,过滤和离心是基本的单元操作。而凝聚和絮凝等技术可加速两相分离。为了减少过滤介质的阻力,采用了错流过滤技术,但这一步对产物浓缩和产物质量的改善作用很小。如果是胞内产物还须进行细胞的破碎及碎片的分离。 b、初步纯化:这一步骤没有特定的方法,主要是除去与

目标产物性质有很大差异的物质,一般会发生显著的浓缩和产物质量的增加。典型的分离方法有吸附、萃取等。c、高度纯化:这类过程,技术对产物有高度的选择性,用于除去有类似化学功能和物理性质的不纯物,典型的方法有层析、电泳等。 d. 成品加工(精制):产物的最终用途决定了最终的加工方法。结晶常常是关键。大多数产品也必须经过干燥。其中各阶段都有若干单元操作可以选用,应根据具体情况而定。为了便于技术选择,下面将各种主要的单元操作的主要分离方法作一简要介绍。

4、膜分离技术发展史、现状及展望

4.1发展史

膜在大自然中,特别是在生物体内是广泛存在的,但我们人类对它的认识、利用、模拟直至现在人工合成的历史过程却是漫长而曲折的。我国膜科学技术的发展是从1958年研究离子交换膜开始的。60年代进入开创阶段。1965年着手反渗透的探索,1967年开始的全国海水淡化会战,大大促进了我国膜科技的发展。70年代进入开发阶段。这时期,微滤、电渗析、反渗透和超滤等各种膜和组器件都相继研究开发出来,80年代跨入了推广应用阶段。80年代又是气体分离和其他新膜开发阶段。

4.2现状

随着我国膜科学技术的发展,相应的学术、技术团体也相继成立。她们的成立为规范膜行业的标准、促进膜行业的发展起着举足轻重的作用。

半个世纪以来,膜分离完成了从实验室到大规模工业应用的转变,成为一项高效节能的新型分离技术。1925年以来,差不多每十年就有一项新的膜过程在工业上得到应用。

由于膜分离技术本身具有的优越性能,故膜过程现在已经得到世界各国的普遍重视。在能源紧张、资源短缺、生态环境恶化的今天,产业界和科技界把膜过程视为二十一世纪工业技术改造中的一项极为重要的新技术。曾有专家指出:谁掌握了膜技术谁就掌握了化学工业的明天。

目前,这一潜力巨大的新兴行业正在以蓬勃的激情挑战市场,为众多的企业带来了较为显著的经济效益、社会效益和环境效益。

参考文献:

1、严希康,《生化分离技术》上海华东理工大学出版社,1998

2、徐炎华等,《我国生物分离纯化技术现状及发展方向》江苏化工,1996

3、周加祥、刘铮,《生物分离技术与过程的研究进展》2000

4、赵燕英、陈正望,《浅谈生物工程下游技术》2011

5、毛中贵,《生物工业下游技术》中国轻工业出版社,2001

流媒体技术简介 流媒体技术(Streaming Media Technology)是为解决以Internet为代表的中低带宽网络上多媒体信息(以视音频信息为重点)传输问题而产生、发展起来的一种网络新技术。采用流媒体技术,能够有效地突破低比特率接入Internet方式下的带宽瓶颈,克服文件下载传输方式的不足,实现多媒体信息在Internet上的流式传输。Microsoft、Intel、apple、RealNetworks等公司在流媒体技术的发展、应用等方面都具有很强的实力。 一、流媒体技术原理 1.流媒体 "流媒体"的概念包括以下两个层面。其一,流媒体是计算机网络(尤其是中低带Internet/Intranet)上需要实时传输的多媒体文件,比如声音、视频文件。在传输前需要压缩处理成多个压缩包,并附加上与其传输有关的信息(比如,控制用户端播放器正确播放的必要的辅助信息),形成实时数据流。数据流最大的特点是允许播放器及时反应而不用等待整个文件的下载。其二,流媒体是对多媒体信息进行"流化"处理,是一种解决问题的方式,可以使视频等对实时性要求严格的多媒体文件在Internet/Intranet上在既无下载等待需求又不占用客户端硬盘空间的情况下保证实时播放。 目前Internet上比较流行的流媒体有RealNetworks的Realmedia、Microsoft的WindowsMedia以及Apple公司的Quicktime,它们包括不同的媒体内容,具有不同的流格式(StreamingFormat),都有专用的播放器。以目前网上最常见的RealMedia为例,其中包括RealVideo、RealAudio、RealFlash(RealNetworks公司与Macromedia公司新近合作推出的一种高压缩比动画格式),专用播放器是RealPlayer。传输过程中通过MIME (MultiPurposeInternetMailExtensions,多用途邮件扩展)识别流媒体类型。 2.流媒体技术体系的关键技术--压缩编码技术 压缩编码技术是流媒体技术体系中的关键技术。压缩编码的基本原理是采用一定的编码方式,将文件的数据结构进行重组,一方面,去掉一些重复或占而不用的空间,以达到减小文件尺寸的目的;另一方面,将文件分成压缩包,形成数据流,将原有的多媒体文件转化为具有流格式的流媒体。 例如,Microsoft采用MPEG4(最新版本为版本3)视频压缩编码算法,能够基于视频内容编码,生成ASF格式流媒体,同时支持多带宽、高带宽视频压缩编码,可以针对不同的网络环境生成包含几种不同传输速率数据流的视频流,为高级流技术的运用提供了可能性。 3.流式传输 以视频文件为例,压缩处理后的视频文件被分成一些小片段(CliP),当用户端发出请求后,由服务器向用户端连续、实时传送这些小片段,用户端利用解压设备(播放器)对压缩过的视频片段解压后进行播放和观看。在用户端播放小片段之前,这些小片段已经存入用户机的内存,而在播放前一片段的同时,后续片段继续在后台从服务端以

电子技术》课程标准 课程代码:适用专业:电气自动化制订 系部:机电工程系制订时间: 2018 年 2 月

《电子技术》课程标准 一、课程概述 (一)课程定位 本课程标准依据机电一体化技术专业标准中的人才培养目标和培养规格以及对《电子技术》课程教学目标要求而制订,用于指导《电子技术》课程教学 与课程建设。 本课程是电气自动化专业的一门公共学习领域专业基础课程,是一门基于职业能力分析,以模拟电子电路为载体,将典型模拟电路设计、调试与应用有机融合的理论性、实践性都较强的课程。 本课程的任务是使学生掌握电子技术方面的基本理论和基本知识,为学习后 续专业课准备必要的知识,并为从事有关实际工作奠定必要的基础。通过项目训练,使学生具备识别与选用元器件的能力;电路识图与绘图的能力;对电子电路进行基本分析、计算的能力;对典型电路进行设计、调试、检测与维修的职业能力和职业素养。通过逻辑思维能力训练,培养学生独立分析问题和解决问题的能力,自主学习能力,训练学生的创新能力。 (二)先修后续课程 本课程的前导课程为:高等数学、电工技术,使学生具备基本的电子元器件检测能力、电路识图绘图能力、电路设计和分析能力。本课程为后续专业课程电气控制技术、PLC 技术、电气设备故障与维护的学习提供知识储备和技能储备,同时培养学生解决问题的方法能力和社会能力,为今后的工作打下良好的基础。 二、课程目标 本课程的目标是使学生具备本专业的高素质的劳动者和高级技术应用性人才所必须的电子设计的基本知识和灵活应用电子元器件的基本技能;为学生全面 掌握电子电路设计技术和技能,提高综合素质,增强适应职业变化的能力和学习的能力,为以后就业和继续学习打下一定的基础;通过项目的解决,培养学生的团结协作、吃苦耐劳的品德和良好的职业道德。 (一)知识目标 1、初步掌握常用电子器件 2、掌握放大电路基础,频率特性与多级放大器,功率放大器 3、掌握运算放大器及其应用 4、掌握稳压电源的工作原理 5、掌握组合逻辑电路、时序逻辑电路的设计分析。 (二)能力目标 1、学会常用电子元器件的识别和选用; 2、学会设计小信号功率放大器电路; 3、学会集成运放的应用和集成稳压电源的设计; 4、学会组合逻辑电路和时序逻辑电路的设计和分析方法。 (三)素质目标 1、提高学生分析问题和解决问题的能力 2、培养学生的科学思维能力、创新能力,能够独立完成规定的实验,具有一定的分 析解决实际问题的能力,以满足学生毕业后从事本专业领域工作岗位的需要 3、培养学生的团队合作精神、语言表达能力、决策能力、自学能力、客观评价能力、竞争意识、可持续发展能力等职业综合素质,为以后从事专业工作奠定基础。 三、课程内容 《电子技术》课程以培养职业能力为目标,将工作任务和工作过程进行整合、序化,按照职业成长规律与认知学习规律,精心设计了六个学习主情境,分别是: 常用仪表的使用和常用电子器件的测试与辨别、功率放大器的设计、集成运放的 应用电路设计、直流稳压电源的设计、三人表决电路设计、计数器电路设计。每个学习情境包含多个学习性工作任务。 表1课程内容与学时分配

互联网中的流媒体技术 概述 随着经济的进展和科学技术的进步,人类社会已进入了信息化的新时代。internet网的飞速进展,使人们对信息时代的网络经济有了全新的认识;每一次的创新,就有一次的飞跃;每一种业务的应用,确实是一次想象力的考查。 internet网的种种应用,都阻碍着人们的工作和生活,推动社会经济的进展,从而形成一个和能源、材料一样成为当今社会的三大支柱产业之一。而流媒体技术(streaming media)作为internet网的应用之一,自产生以来,就注定要被广泛应用。 什么是流媒体 互联网的普及和多媒体技术在互联网上的应用,迫切要求能解决实时传送视频、音频、运算机动画等媒体文件的技术,在这种背景下,因此产生了流式传输技术及流媒体。通俗的讲,在互联网上的视音频服务器将声音、图像或动画等媒体文件从服务器向客户端实时连续传输时,用户不必等待全部媒体文件下载完毕,而只需延迟几秒或十几秒,就能够在用户的运算机上播放,而文件的其余部分则由用户运算机在后台连续接收,直至播放完毕或用户中止操作。这种技术使用户在播放视音频或动画等媒体的等待时刻成百倍的减少,而且不需要太多的缓存。 流媒体指在internet/intranet中使用流式传输技术的连续时基媒体,如:音频、视频或多媒体文件,它在播放前并不下载整个文件,只将开始部分内容存入内存,其他的数据流随时传送随时播放,只是在开始时有一些延迟,其关键技术确实是流式传输。 与传统的单纯的下载相比较,流媒体具有明显的优点: 由于不需要将全部数据下载,因此等待时刻能够大大缩短; 由于流文件往往小于原始文件的数据量,同时用户也不需要将全部流文件下载到硬盘,从而节约了大量的磁盘空间; 由于采纳了rstp等实时传输协议,更加适合动画、视音频在网上的实时传输。

题目:膜分离技术读书报告日期2015年11月20日

目录 一、膜的种类特点及分离原理 (1) 二、最新膜分离技术进展 (3) 1. 静电纺丝纳米纤维在膜分离中的应用 (3) 1.1 静电纺丝技术的历史发展 (3) 1.2 静电纺丝纳米纤维制备新型结构复合膜 (3) 1.2.1 在超滤方面 (4) 1.2.2 在纳滤方面 (4) 1.2.3 在渗透方面 (5) 1.2.4 静电纺丝纳米纤维制备空气过滤膜 (5) 2. 多孔陶瓷膜应用技术 (6) 2.1 高渗透选择性陶瓷膜制备技术 (7) 2.1.1 溶胶—凝胶技术 (7) 2.1.2 修饰技术 (7)

一、膜的种类特点及分离原理 膜分离技术(membrane separation technology, MST)是天然或人工合成的高分子薄膜以压力差、浓度差、电位差和温度差等外界能量位差为推动力,对双组分或多组分的溶质和溶剂进行分离、分级、提纯和富集的方法。常用的膜分离方法主要有微滤(micro-filtration, MF)、超滤(ultra-filtration,UF)、纳滤(nano-filtration,NF)、反渗透(reverse-osmosis, RO)和电渗析(eletro-dialysis, ED)等。MST具有节能、高效、简单、造价较低、易于操作等特点、可代替传统的如精馏、蒸发、萃取、结晶等分离,可以说是对传统分离方法的一次革命,被公认为20世纪末至21世纪中期最有发展前景的高新技术之一,也是当代国际上公认的最具效益技术之一。 分离膜的根本原理在于膜具有选择透过性,按照分离过程中的推动力和所用膜的孔径不同,可分为20世纪30年代的MF、20世纪40年代的渗析(Dialysis, D)、20世纪50年代的ED、20世纪60年代的RO、20世纪70年代的UF、20世 纪80年代的气体分离 (gas-separation, GS)、20世纪90 年代的PV和乳化液膜(emulsion liquid membrane, ELM)等。 制备膜元件的材料通常是有 机高分子材料或陶瓷材料,膜材料中的孔隙结构为物质透过分离膜而发生选择性分离提供了前提,膜孔径决定了混合体系中相应粒径大小的物质能否透过分离膜。图1是MF、UF、NF、RO的工作示意图。MF的推动力是膜两端的压力差,主要用来去除物料中的大分子颗粒、细菌和悬浮物等;UF的推动力也是膜两端的压力差,主要用来处理不同相对分子质量或者不同形状的大分子物质,应用较多的领域有蛋白质或多肽溶液浓缩、抗生素发酵液脱色、酶制剂纯化、病毒或多聚糖的浓缩或分离等;NF自身一般会带有一定的电荷,它对二价离子特别是二价阴离子的截留率可达99%,在水净化方面应用较多,同时可以透析被RO膜截留的无机盐;RO是一种非对称膜,利用对溶液施加一定的压力来克服溶剂的渗透压,使溶剂通过反向从溶液

说明 本表需在指导教师和有关领导审查批准的情况下,要求学生认真填写。 说明课题的来源(自拟题目或指导教师承担的科研任务)、课题研究的目的和意义、课题在国内外研究现状和发展趋势。 若课题因故变动时,应向指导教师提出申请,提交题目变动论证报告。

用前景。 目前,膜的发展缓慢的原因有:膜产品的价格昂贵;膜污染较严重;膜分离性能低下。对于以上的三个问题可以更好的解决的话,膜分离技术发展会突飞猛进,跨越时代的进步,可以快速提高经济效益,对于水资源的利用率更高,会发挥更为重要的作用。 参考文献: [1]彭会清, 庞翠玲. 膜分离技术在处理酸性废液中的应用概述[J]. 金属矿山, 2006(9):14-17. [2]韩倩倩. 膜分离技术在水处理中的应用现状及展望综述[J]. 硅谷, 2009(9):117+133. [3]朱智清. 膜分离技术的发展及其工业应用[J]. 化工技术与开发, 2003, 32(1):19-21. [4]岳志新, 马东祝, 赵丽娜,等. 膜分离技术的应用及发展趋势[J]. 云南地理环境研究, 2006, 18(5):52-57. [5]张杰, 褚良银, 陈文梅. 膜分离技术在废水处理中的应用[J]. 过滤与分离, 2004, 14(3):8-11. [6]谷大建, 徐巍. 膜分离技术的应用及研究进展[J]. 中国药业, 2008, 17(6):58-59. [7]陈翠萍, 谌伟艳. 膜分离技术及其在废水处理中的应用[J]. 污染防治技術, 2007, 20(3):42-45. [8]吴绮桃. 膜分离技术及其在水处理中的应用[J]. 四川建材, 2008, 34(2):58-59. [9]郭洪勋. 膜分离技术的研究进展[J]. 科技创业家, 2012(8). [10]孙佳林, 何晓燕. 膜分离技术处理印染废水在我国的应用及发展趋势[J]. 化工管理, 2014(3):92-93. [11]段巧丽, 宁艳春. 现代膜分离技术的应用研究与进展[J]. 管理学家, 2011. [12]孙文毅, 张斌. 膜分离技术在水处理中的应用[J]. 北京电力高等专科学校学报:社会科 学版, 2010, 27. [13]陈业刚. 膜分离技术在水资源回用领域的应用研究[J]. 中美国际过滤与分离技术研讨 会, 2010. [14]李晓波, 王晓静. 膜分离技术及其在废水处理中的应用[J]. 河北工业科技, 2005, 22(4):207-211. [15]刘济阳, 夏明芳, 张林生,等. 膜分离技术处理电镀废水的研究及应用前景[J]. 污染防 治技术, 2009, 22(3):65-69.

膜分离技术应用综述 摘要:膜分离工程技术是一项新兴的高效分离技术,已广泛应用于化工、电子、轻工、纺织、石油、食品、医药等工业,被认为是20世纪末到21世纪中期最有发展前途的高技术之一。由于膜分离的优势,越来越多的中药研究者正致力于开发膜技术在中药工业中的应用。膜分离技术 (微滤、超滤、纳滤、反渗透膜技术)在中药领域中发挥着非常重要的作用,可应用于中药提取液的纯化、浸膏制剂的制备、口服液的生产、注射剂的制备以及热原的去除等。膜分离技术将在中药现代化进程中发挥重大作用,并对中药的规范化和标准化生产起到一定的促进作用。由于历史的原因,生物技术发展初期,绝大多数的投资是在上游过程的开发,而下游处理过程的研究投入要比上游过程少得多,因而使得下游处理过程的研究明显落后,已成为生物技术整体优化的瓶颈,严重地制约了生物技术工业的发展,因此,当务之急是要充实和强化下游处理过程的研究,以期有更多的积累和突破,使下游处理过程尽快达到和适应上游过程的技术水平和要求。 关键词:生物分离下游工程膜分离 正文: 1、常用的膜分离过程 1.1微滤 鉴于微孔滤膜的分离特征,微孔滤膜的应用范围主要是从气相和液相中截留微粒、细菌以及其他污染物,以达到净化、分离、浓缩的目的。 具体涉及领域主要有:医药工业、食品工业(明胶、葡萄酒、白酒、果汁、牛奶等)、高纯水、城市污水、工业废水、饮用水、生物技术、生物发酵等。 1.2超滤 早期的工业超滤应用于废水和污水处理。三十多年来,随着超滤技术的发展,如今超滤技术已经涉及食品加工、饮料工业、医药工业、生物制剂、中药制剂、临床医学、印染废水、食品工业废水处理、资源回收、环境工程等众多领域。1.3纳滤 纳滤的主要应用领域涉及:食品工业、植物深加工、饮料工业、农产品深加工、生物医药、生物发酵、精细化工、环保净水和污水处理及其资源化工业。1.4反渗透 由于反渗透分离技术的先进、高效和节能的特点,在国民经济各个部门都得到了广泛的应用,主要应用于水处理和热敏感性物质的浓缩,主要应用领域包括以下:食品工业、牛奶工业、饮料工业、植物(农产品)深加工、生物医药、生物发酵、制备饮用水、纯水、超纯水、海水、苦咸水淡化、电力、电子、半导体工业用水、医药行业工艺用水、制剂用水、注射用水、无菌无热源纯水、食品饮料工业、化工及其它工业的工艺用水、锅炉用水、洗涤用水及冷却用水。 1.5其他常用膜分离过程 除了以上四种常用的膜分离过程,另外还有渗析、控制释放、膜传感器、膜法气体分离等。

水的深度处理工艺综述 人类对膜的认识是从自然界中存在的膜开始的,到现在,各种人工合成膜已成为了我们生活中不可或缺的一部分。其种类繁多,作用也千差万别,但他们具有一个共同的特点-选择透过性。 水的膜技术的应用开始于20世纪60年代,最早使用反渗透膜进行海水淡化。其后膜技术得到了迅速发展,并被众多领域应用。自用于反渗透脱盐后,又开发出纳滤、超滤和微滤技术,这些不同的膜都有其独特的性能,可满足不同的处理要求。 1定义 膜从广义上可以定义为两相之间的一个具有选择透过性的薄层屏障。 膜分离是指在某种推动力作用下,利用膜的选择透过性能,达到分类混合物(如溶液)中离子、分子以及某些微粒的过程。与传统过滤器的最大不同是,膜可以在离子或分子范围内进行分离,并且该过程是一种物理过程,不需发生相变化和添加助剂。在某种推动力的作用下,利用某种隔膜特定的透过性能,使溶质或溶剂分离的方法,称为膜分离。 膜分离是用天然或人工合成膜,以外界能量或化学位差作推动力,对双组份或多组分溶质和溶剂进行分离、分级、提纯和富集的方法。膜分离可以用于液相和气相分离,可以用于水溶液体系、非水溶液体系、水溶胶体系以及含有其他微粒的水溶液体系等。 分离溶质时一般叫渗析,分离溶剂时一般叫渗透。 2分类与特点 膜可以是固态的,也可以是液体甚至是气态的。膜可以是均相的或非均相的,对称的或非对称的,可以是带电的或中性的,而带电膜又可以是带正电或带负电的,或二者兼而有之。膜可以是具有渗透性的,也可以是具有半渗透性的,但不能是完全不透过性的。目前使用的分离膜绝大多数是固相膜。由于膜材料的种类非常丰富,制备条件也多种多样,一般来说膜的分类有以下几种: (1)按分离机理:反应膜、离子交换膜、渗透膜等; (2)按膜的形态:均质膜和非对称膜;

电子技术发展史概述 电子技术是十九世纪末、二十世纪初发展起来的新兴技术。由于物理学的重大突破,电子技术在二十世纪发展最为迅速,应用最为广泛,成为近代科学技术发展的一个重要标志。 从20世纪60年代开始,电子器件出现了飞速的发展,而且随着微电子和半导体制造工艺的进步,集成度不断提高。CPLD/FPGA、ARM、DSP、A/D、D/A、RAM和ROM等器件之间的物理和功能界限正日趋模糊,嵌入式系统和片上系统(SOC)得已实现。以大规模可编程集成电路为物质基础的EDA技术打破了软硬件之间的设计界限,使硬件系统软件化。这已成为现代电子设计的发展趋势。 现在,人们已经掌握了大量的电子技术方面的知识,而且电子技术还在不断的发展着。这些知识是人们长期劳动的结晶。 我国很早就已经发现电和磁的现象,在古籍中曾有“磁石召铁”和“琥珀拾芥”的记载。磁石首先应用于指示方向和校正时间,在《韩非子》和东汉王充著《论衡》两书中提到的“司南”就是指此。以后由于航海事业发展的需要,我国在十一世纪就发明了指南针。在宋代沈括所著的《梦溪笔谈》中有“方家以磁石磨针锋,则能指南,然常微偏东,不全南也”的记载。这不仅说明了指南针的制造,而且已经发现了磁偏角。直到十二世纪,指南针才由阿拉伯人传入欧洲。 在十八世纪末和十九世纪初的这个时期,由于生产发展的需要,在电磁现象方面的研究工作发展的很快。库仑在 1785 年首先从实验室确定了电荷间的相互作用力,电荷的概念开始有了定量的意义。

1820 年,奥斯特从实验时发现了电流对磁针有力的作用,揭开了电学理论的新的一页。同年,安培确定了通有电流的线圈的作用及磁铁相似,这就指出了此现象的本质问题。有名的欧姆定律是欧姆在 1826 年通过实验而得出的。法拉第对电磁现象的研究有特殊贡献,他在1831 年发现的电磁感应现象是以后电子技术的重要理论基础。在电磁现象的理论及使用问题的研究上,楞次发挥了巨大的作用,他在1833 年建立确定感应电流方向的定则(楞次定则)。其后,他致力于电机理论的研究,并阐明了电机可逆性的原理。楞次在 1844 年还及英国物理学家焦耳分别独立的确定了电流热效应定律(焦耳 - 楞次定律)。及楞次一道从事电磁现象研究工作的雅可比在 1834 年制造出世界上第一台电动机,从而证明了实际应用电能的可能性。电机工程得以飞跃的发展是及多里沃 - 多勃罗沃尔斯基的工作分不开的。这位杰出的俄罗斯工程师是三相系统的创始者,他发明和制造出三相异步电机和三相变压器,并首先采用了三相输电线。在法拉第的研究工作基础上,麦克斯韦在 1864 年至 1873 年提出了电磁波理论。他从理论上推测到电磁波的存在,为无线电技术的发展奠定了理论基础。1888 年,赫兹通过实验获得电磁波,证实了麦克斯韦的理论。但实际利用电磁波为人类服务的还应归功于马克尼和波波夫。大约在赫兹实验成功七年之后,他们彼此独立的分别在意大利和俄国进行通信试验,为无线电技术的发展开辟了道路。 人类在自然界斗争的过程中,不断总结和丰富着自己的知识。电子科学技术就是在生产斗争和科学实验中发展起来的。 1883 年美国

膜分离技术的应用现状及发 展前景 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

膜分离技术的应用现状及发展前景 摘要:膜分离技术( Membrane Separation Technologies)是近十几年发展起来的一种高新技术,随着膜设备和技术的不断发展和成熟,其在各行业中有着广泛的应用。本文介绍了膜分离技术的特性,阐述了膜分离技术在食品工业、水处理、生物技术、医药工业和医疗设备方面的应用,并展望膜分离技术应用领域的发展前景,分析膜分离技术在膜材料、新的膜过程和膜通量等方面的发展趋势,同时指出膜分离技术将在人类社会的发展史上起到不可替代的作用。 关键词:膜分离技术;膜生物反应器;选择透过性膜;膜材料; 前言: 膜分离技术是指用天然或人工合成的具有选择透过性膜,以外界能量或化学位差为推动力,对双组分或多组分的溶质和溶剂进行分离、分级、提纯和浓缩的边缘学科高新技术[1]。由于膜分离技术具有节能、高效、简单、造价低、无相变、可在常温下连续操作等优点,而且特别适合热敏性物质的处理的特点,其应用已渗透到人们生活和生产的各个方面,现已被广泛应用于化工、环保、生物工程、医药和保健、食品和生化工程等行业[2]。虽然膜分离技术的应用在许多方面离产业化要求还有很长的距离,但是随着新型膜材料的不断开发、高效的强化膜过程分离技术研究的不断深入, 膜分离技术应将得到更加广泛的应用,其在未来是世界各国研究的热点,它将在各个领域发挥更引人注目的作用。 现本文对膜技术的特点、类型及其在各方面的应用现状进行综述,并且提出了膜分离技术的发展前景。 1 膜分离技术的特点 膜分离技术作为一种新型的分离技术, 具有以下特点[3]: 1.1 在常温下进行,特别适用于热敏性物质的分离、分级、提纯和浓缩,且可 以同步进行能较好地保持产品原有的色、香、味和营养成分; 1.2 分离过程中不发生相变,挥发性物质损失少,节约能源; 1.3 具有冷杀菌作用,保存期长,无二次污染; 1.4 选择性好,应用范围广,但要选择相应的膜类型; 1.5 设备简单,易于操作,可连续进行,效率高。 2 膜分离技术的类型

膜分离技术及其原理的介绍

人们对膜进行科学研究是近几十年来的事。反渗透膜是膜分离技术发展中是一个重要的突破,使膜分离技术进入了大规模工业化应用的时代。其发展的历史大致为:20世纪30年代微孔过滤;40年代透析;50年代电渗析;60年代反渗透;70年代超滤和液膜;80年代气体分离;90年代渗透汽化。此外,以膜为基础的其它新型分离过程,以及膜分离与其它分离过程结合的集成过程也日益得到重视和发展。 一、膜分离原理 膜分离过程是以选择性透过膜为分离介质,当膜两侧存在某种推动力(如压力差、浓度差、电位差、温度差等)时,原料侧组分选择性地透过膜,以达到分离、提纯的目的。不同的膜过程使用不同的膜,推动力也不同。目前已经工业化应用的膜分离过程有微滤(MF)、超滤(UF)、反渗透(RO)、渗析(D)、电渗析(ED)、气体分离(GS)、渗透汽化(PV)、乳化液膜(ELM)等。 二、膜分离技术 反渗透、超滤、微滤、电渗析这四大过程在技术上已经相当成熟,已有大规模的工业应用,形成了相当规模的产业,有许多商品化的产品可供不同用途使用。这里主要以反渗透膜和超滤膜为代表介绍一下。 反渗透膜(RO)

反渗透膜使用的材料,最初是醋酸纤维素(CA),1966年开发出聚酰胺膜,后来又开发出各种各样的合成复合膜。CA膜耐氯性强,但抗菌性较差。合成复合膜具有较高的透水性和有机物截留性能,但对次氯酸等酸性物质抗性较弱。这两种材料耐热性较差,高温度大约是60℃左右,这使其在食品加工领域的应用中受到限制。 超滤膜(UF) 超滤膜也是使用CA做材料,后来各种合成高分子材料得以广泛应用。其材料多种多样,共同特点是具有耐热、耐酸碱、耐生物腐蚀等优点。 以上就是为大家介绍的全部内容,希望对大家有帮助。

膜分离技术应用综述 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020

《食品科学概论》课程论文 论文题目:膜分离技术应用综述 学 院 :生物工程学院 专 业 :食品科学与工程 年级班别 :09级一班 学 号 :10122 学生姓名 :齐莹 学生 指导教师 :陈清禅 2011年 5 月 24 日 JINGCHU UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

膜分离技术应用综述 齐莹 10122 摘要综述膜分离技术的特点、种类及分离机理,介绍国内外膜分离技术的研究进展及其在各个领域的应用现状,同时指出该技术存在的问题,提出选用更佳的膜材料以及多种膜分离技术联用是其今后的发展方向。 关键词膜分离技术微滤超滤食品工业 膜分离是在20世纪初出现,上世纪60年代后迅速崛起的一门分离新技术。膜分离技术由于兼有分离、浓缩、纯化和精制的功能,又有高效、节能、环保、分子级过滤及过滤过程简单、易于控制等特征,因此,目前已广泛应用于食品、医药、生物、环保、化工、冶金、能源、石油、水处理、电子、仿生等领域,产生了巨大的经济效益和社会效益,已成为当今分离科学中最重要的手段之一。据统计,膜销售每年以14%~30%的速度增长,而最大的市场为生物医药市场[1] 。 1膜分离的简介 1. 1 膜的定义 膜是一种起分子级分离过滤作用的介质,当溶液或混和气体与膜接触时,在压力下,或电场作用下,或温差作用下,某些物质可以透过膜,而另些物质则被选择性的拦截,从而使溶液中不同组分,或混和气体的不同组分被分离,这种分离是分子级的分离。 1. 2 膜的种类 分离膜包括:反渗透膜(0. 0001~0. 005μm) ,纳滤膜(0. 001 ~0. 005μm) 超滤膜(0. 001 ~0. 1μm) 微滤膜(0. 1~1μm) 、电渗析膜、渗透气化膜、

题目:膜与膜集成技术在水处理 中的应用

目录 1引言 (2) 2膜技术 (2) 2.1超滤膜技术 (2) 2.2纳滤膜技术 (3) 2.3膜分离技术 (4) 2.3.1膜分离技术分类 (4) 2.3.2膜分离的基本工艺原理 (5) 2.3.3膜分离的基本工艺流程 (5) 3膜集成技术及应用 (6) 3.1 MF与RO集成技术的应用 (7) 3.2 UF与RO集成技术的应用 (8) 3.3 MBR与RO集成技术的应用 (9) 4结论与展望 (10) 参考文献 (10)

1引言 随着社会经济的快速发展,水资源的日趋短缺和污染已成为我们面临的重大问题。因此在节约用水的同时,需开发新的水资源,如污水再资源化等势在必行。而目前采用膜分离技术进行污水再资源化是最经济而又清洁的方法。膜分离技术从上个世纪50年代出现,凭借分离效率高,能耗低,操作简单等优点,已在各个行业的水处理领域得到广泛的应用。特别是在城市污水处理和相关回用技术的发展和应用过程中,无疑已成为一支重要的力量,被称为“二十一世纪的水处理技术”。水回用的内容十分广泛,工艺方法较为复杂,尤其工业废水,部门行业庞杂,水质千变万化,污水水质与回用指标也不尽相同,任何单元技术都难以达到回用指标,单一的膜处理技术往往达不到理想的效果。所以目前人们将更多的注意力放在了膜集成技术的研究上, 以期达到更好的水处理效果。 2膜技术 膜是具有选择性分离功能的材料[1]。利用膜的选择性分离实现料液的不同组分的分离、纯化、浓缩的过程称作膜分离。它与传统过滤的不同在于膜可以在分子范围内进行分离,并且这过程是一种物理过程,不需发生相的变化和添加助剂。膜的孔径一般为微米级,依据其孔径的不同(或称为截留分子量),可将膜分为微滤膜、超滤膜、纳滤膜和反渗透膜,根据材料的不同可分为无机膜和有机膜,无机膜主要还只有微滤级别的膜,主要是陶瓷膜和金属膜。有机膜是由高分子材料做成的,如醋酸纤维素、芳香族聚酰胺、聚醚砜、聚氟聚合物等等。根据推动力的不同,膜分离有下列几种:浓度差造成的扩散渗析,电位差导致的电渗析,压力差导致的反渗透(RO, reverse osmosis)、纳滤(NF, nanofiltration)、超滤(UF, ultrafiltration)、微滤(MF, microfiltration)。 2.1超滤膜技术 采用超滤膜以压力差为推动力的膜过滤方法为超滤膜过滤。超滤膜大多由醋酯纤维或与其性能类似的高分子材料制得。最适于处理溶液中溶质的分离和增浓,也常用于其他分离技术难以完成的胶状悬浮液的分离,其应用领域在不断扩大。超滤膜技术既可除去水中病菌、病毒、热源、胶体、COD等有害物质,又可透析对人体有益的无机盐,已广泛应用于牛奶脱脂、果汁浓缩、黄酒纯化、白酒陈化、啤酒除菌、味精提纯、蔗糠脱色、氨基酸浓缩、酱油除菌等生产中,而且还广泛应用于医疗针剂水、输液水、洗瓶水、外科手术洗洁水的制备。因其克服了蒸馏水中含有细菌尸体的缺点,且具有生物活性,所以更有利于病人恢复健康而备受医学界推崇。富氧膜以其分离气体的特殊功能,产生富氧空气,目前广泛应用于医院、养鱼场、工业发酵与氧化等场所,尤其在高山缺氧地区特别需要。常见的超滤膜组件见下图1。

1 概述 流媒体技术是一种专门用于网络多媒体信息传播和处理的新技术,该技术 能够在网络上实现传播和播放同时进行的实时工作模式,相对于其他的一些音、视频网络传输和处理技术,流媒体比较成熟和使用,目前已经成为网上音、视 频(特别是实时音视频)传输的主要解决方案。 流媒体与常规视频媒体之间的不同在于,流媒体可以边下载边播放。“流” 的重要作用体现在可以明显的节省时间,由于常规视频媒体文件比较大,并且 只能下载下来后才能播放,因此下载需要很长的时间,妨碍了信息的流通,流 媒体的应用是近几年来Internet发展的产物,广泛应用于远程教育、网络电台、视频点播、收费播放等。 2 流媒体技术原理 流媒体的传输的实现需要缓存。因为internet以分组传输为基础进行断续 的异步传输,对一个实时的A/V源或存储的A/V文件。在传输中它们要被分 解为许多的分组,由于网络是动态变化的,各个分组选择的路由可能不尽相同,故到达客户端的时间延迟也就不等,甚至先发的数据分组有可能后到。为此, 使用缓存系统来弥补延迟和抖动的影响,并保证分组的顺序正确,从而使媒体 数据能连续输出,而不会因为网络暂时拥塞使播放出现停顿。 流媒体传输的实现需要合适的传输协议。由于TCP需要较多的开销,因此 不太适合传输实时数据。在流媒体传输的实现方案中,一般采用HTTP/TCP来 传输控制信息,而用RTP/UDP来传输实时声音数据。 一般描述如下:用户选择某一流媒体服务后,Web浏览器与Web服务器之间 使用HTTP/TCP交换控制信息,以便把需要传输的实时数据从原始信息中检 索出来,然后客户机上的Web浏览器启动A/V Helper程序,使用HTTP从Web服务器检索相关参数对Helper程序初始化。这些参数可能包括目录信息、A/V数据的编码类型或与A/V检索相关的服务器地址。 A/V Helper程序及A/V服务器运行实时流协议(RTSP,Real-Time Streaming Protocol),以交换A/V传输所需的控制信息。与CD播放机或VCRs所提供的功能相似,RTSP提供了操纵播放、快进、快倒、暂停及录制 等命令的方法。A/V服务器使用RTP/UDP协议将A/V数据传输给A/V客户 程序(一般可以认为客户程序等同于Helper程序),一旦A/V数据抵达客户端,A/V客户程序即可播放输出。 需要说明的是,在流媒体传输中。使用RTP/UDP和RTSP/TCP两种不同 的通信协议与A/V服务器建立联系,是为了能够把服务器的输出重定向到一个 不同于运行A/V Helper程序所在客户机的目的地址。实现流媒体传输一般都 需要专用服务器和播放器。 流式传输技术又分两种,一种是顺序流式传输,另一种是实时流式传输。 顺序流式传输是顺序下载,在下载文件的同时用户可以观看,但是,用户 的观看与服务器上的传输并不是同步进行的,用户是在一段延时后才能看到服

膜是具有选择性分离功能的材料。利用膜的选择性分离实现料液的不同组分的分离、纯化、浓缩的过程称作膜分离。它与传统的过滤的不同在于,膜可以在分子范围内进行分离,并且这过程是一种物理过程,不需发生相的变化和添加助剂。 膜的孔径一般为微米级,依据其孔径的不同(或称为截留分子量),可将膜分为微滤膜、超滤膜、纳滤膜和反渗透膜,根据材料的不同,可分为无机膜和有机膜,无机膜主要还只有微滤级别的膜,主要是陶瓷膜和金属膜。有机膜是由高分子材料做成的,如醋酸纤维素、芳香族聚酰胺、聚醚砜、聚氟聚合物等。交叉流膜工艺中各种膜的分离与截留性能以膜的孔径和截留分子量来加以区别。 对于微滤而言,膜的截留特性是以膜的孔径来表征,通常孔径范围在0.1~1μm,能对大直径的菌体、悬浮固体等进行分离。故微滤膜作为一般料液的澄清、预过滤、空气除菌。 对于超滤而言,膜的截留特性是以对标准有机物的截留分子量来表征,通常截留分子量范围在1000~300 000,能对大分子有机物(如蛋白质、细菌)、胶体、悬浮固体等进行分离。因此超滤膜广泛应用于料液的澄清、大分子有机物的分离纯化、除热源等方面。 对于纳滤而言,膜的截留特性是以对标准NaCl、MgSO4、CaCl2溶液的截留率来表征,通常截留率范围在60%~90%,相应截留分子量范围在100~1000,故纳滤膜能对小分子有机物等与水、无机盐进行分离,实现脱盐与浓缩的同时进行。 反渗透的截留对象是所有的离子,仅让水透过膜,对NaCl的载留率在98%以上,出水为无离子水。反渗透法能够去除可溶性的金属盐、有机物、细菌、胶体粒水、发热物质,也即能截留所有的离子,在生产纯净水、软化水、无离子水、产品浓缩、废水处理方面反渗透膜已经应用广泛。 由于膜分离过程是一种纯物理过程,能够广泛应用于发酵、制药、化工、食品、饮料、水处理工艺过程及环保等领域,并体现了以下特点:分子级别的分离,精密高效,滤液质量好,是普通过滤分离手段难以比拟的;物理过程,无相变,无化学反应;系统惟一的能源耗是电力,能耗低;系统全封闭运行,实现清洁化生产;系统体积小,操作简便安全,可实现自动化控制,扩展性好。 随着膜技术的不断发展,可以实现现有系统的软件升级,及时优化工艺操作条件,提高生产效益。 针对不同的料液及工艺处理要求,选择合适的膜工艺,对料液进行有效的分离、过滤澄清、浓缩,降低能耗、提高产品的质量和收率、减少环境污染,从而降低生产成本,促进效益。

膜分离技术的发展趋势 膜分离过程作为一门新型的高效分离、浓缩提纯及净化技术,已成为解决当代能源、资源和环境污染问题的重要高新技术及可持续发展技术的基础。膜分离技术的发展趋势可由以下两个方面说明。一、技术上的发展趋势 从技术上看,虽然膜分离已经获得了巨大的进展,但多数膜分离过程还处在探索和发展阶段,具体可概括为下列四点。 (1)新的膜材料和膜工艺的研究开发 为了进一步提高膜分离技术的经济效益,增加竞争能力,扩大应用范围,要求降低膜成本,提高膜性能,具有更好的耐热、耐压、耐酸、耐碱、耐有机溶剂、抗污染、易清洗等特点,这些要求推动了膜材料和膜工艺的研究开发。 ①高聚物膜在今后相当长的一段时间内,高聚物仍将是分离膜的主要材料。其发展趋向是开发新型高性能的高聚物膜材料,加强研究使膜皮层"超薄"和"活化"的技术,具体包括四个方面。 a.适合各种膜分离过程的需要,合成各种分子结构的新型高聚物膜并定量地研究膜材料的分子结构与膜的分离性能之间的关系。 开发新型高聚物膜的另一种途径是制造出高聚物"合金"膜材料,将两种或两种以上已有的高聚物混合起来作为膜材料。这样,此分离

膜就会具有两种或两种以上高聚物的功能特性。这种制膜方法比合成法更经济、更迅速。 c. 对制成的高聚物膜进行表面改性,针对不同的分离过程引入不同的活化基团,使膜表面达到"活化"。 d. 高性能的膜材料确定后,同样重要的是要找到一个能使其形成合适形态结构的制膜工艺。进一步开发出制造超薄、高度均匀、无缺陷的非对称膜皮层的工艺。 ②无机膜由于存在不可塑、受冲击易破碎、成型差以及价格较贵等缺点,一直发展较慢。无机膜今后的发展方向是研究新材料和新的制膜工艺。 ③生物膜与高聚物膜在分子结构上存在巨大差异。高聚物膜以长链状大分子为基础;生物膜的基本组成为脂质、蛋白质和少量碳氢化合物。生物膜具有最好的天然传递性能,具有高选择性、高渗透性的特点。但近几年来研究的合成生物膜都不稳定,寿命很短,今后的发展趋势是制造出真正能在工业上实际应用的生物膜。 (2)开发集成膜过程和杂化过程 所谓"集成"是指几种膜分离过程组合来用。"杂化"是指将膜分离过程与其他分离技术组合起来使用。原因是∶单一的膜分离技术有它的局限性,不是什么条件下都适用的。在处理一些复杂的分离过程时,为了获得最佳的效益,应考虑采用集成膜过程或杂化过程。近年来膜技术与其他技术的联合应用已得到了一定的发展,如∶反渗透与超滤

膜分离技术概述 天然色素应用技术推广实验室 膜分离(Membrane Separating)是利用天然或人工制备的具有选择透过性膜,以外界能量或化学位差为推动力对双组分或多组分的溶质和溶剂进行分离、分级、提纯和浓缩的方法。膜分离法可以用于液相和气相,对液相分离,可以用于水溶液体系、非水溶液体系以及水溶胶体系。膜分离技术由于省能、高效、简单、造价低、易于操作,可代替传统的分离技术(如精馏、蒸发、萃取、结晶等过程),所以是对传统分离方法的一次革命,被公认为20世纪末至21世纪中期最有发展前景的高技术之一。 膜分离过程的发展概况 膜分离技术研究应用虽有上百年时间,但是由于制膜的技术所限,在工业中应用还仅一、二十年的时间。目前膜法除大规模用于各种水处理外,还在食品工业、医药工业、生物工程、石油、化学工业、核工业等领域得到应用。全球已有30多个国家和地区的2000多个科研机构从事膜技术研究和应用开发,已形成了一个较为完整的边缘学科和新兴产业,并正逐步地有针对地代替目前的一些传统分离净化工艺,而且朝反应-分离耦合、集成分离技术等方面发展。据报道,1998世界膜产品市场销售额已超过440亿美元,且以14%~30%的年增长速度在发展。膜产业将是21世纪新型十大高科技产业之一。 在膜分离技术中,微滤、超滤、反渗透和电渗析分离过程已较为成熟。这些膜过程的应用比大概为:微滤35.71%;反渗透13.04%;超滤19.10%;电渗析3.42%;气体分离9.32%;血液透析17.70%;其他1.71%。 膜分离技术特点 膜分离与传统的分离技术(蒸馏、吸收、吸附、萃取、深冷分离等)相比,具有以下特点: <1>膜分离过程不发生相变化,耗能少,可以保持物质的原态、特别适合热敏性物质,如酶、果汁、某些药品的分离浓缩、精制等。 <2>膜分离技术不耗化学试剂和添加剂,不会因此而污染产品; <3>膜分离通常是一个高效的分离过程,目前已广泛的应用与盐水与海水淡化、工业用水和生活用水的净化、溶质的浓缩与分离过程。 <4>膜分离设备本身没有运动部件,工作温度在室温附近。它的操作十分简单,从开动到得到产品的时间很短,可以在高频的启、停下工作。 <5>膜分离设备的体积比较小,占地较少,通常可以直接插入已有的生产工艺流程,不需要对生产线进行大的改变。 膜分离过程的原理及分类 在膜分离过程中,由于膜具有选择透过性,当膜两侧存在某种推动力(如压力差,浓度差,电位差等),原料侧组分选择性地透过膜以达到分离提纯的目的。实际中物质通过膜的传递极为复杂,不同的膜过程使用的膜不同,推动力不同,其传递机理也不同。 膜分离过程按其分离对象可分为气体(蒸汽)分离和液体分离。按其分离方法可分为反渗透法(RO)、纳滤(NF)、超滤(UF)、微滤(MF)、电渗析(ED)、气体分离(GS)和渗透蒸发(PV)以及与其它过程相结合的分离过程,例如:,膜蒸馏、膜吸收、膜萃取等。由于本论文中用超滤膜对红花提取液进行了分离、纯化的初步探讨,下面就超滤过程做简单介绍。超滤 超滤膜技术的发展现状 超滤膜过程是根据体系中相对分子质量的大小和形状,通过膜孔的筛分、吸附等作用,

膜分离技术处理有机废气 1.技术介绍及应用领域 膜分离是以选择性透过膜为分离介质,在外力推动下对混合物进行分离、提纯、浓缩的一种新型分离技术。目前,膜分离纯化技术包括微滤、超滤、反渗透、纳滤、气体分离、渗透气化、电渗析等等。与传统分离技术相比,膜技术分离过程具有如下特点:无相变、高效、节能、无污染、工艺简单、常温操作,因此已经广泛应用于水处理、石油化工、冶金、环境保护、生物及食品工业、纺织、医药等诸多领域。 该法是一种新型高效分离技术,装置的中心部分为膜元件,常用的膜元件为平板膜、中空纤维膜和卷式膜,又可分为气体分离膜和液体分离膜等。气体膜分离技术利用有机蒸气与空气透过膜的能力不同,使二者分开。该法已成功地应用于许多领域,用其它方法难以回收的有机物,用该法可有效地解决。用该法回收有机废气中的丙酮、四氢呋喃、甲醇、乙腈、甲苯等(浓度为50%以下),回收率可达97%以上。膜分离法最适合于处理VOCs浓度较高的物流,对大多数间歇过程,因温度、压力、流量和VOCs浓度会在一定范围内变化,所以要求回收设备有较强的适应性,膜系统正能满足这一要求。 近几年来,国外的实验室研究分离VOCs使用得最多的膜分离材料是聚二甲基硅氧烷PDMS。它从结构上看属半无机、半有机结构的

高分子,具有许多独特性能,是目前发现的气体渗透性能好的高分子膜材料之一。研究人员大多是采用聚枫PS、聚偏氟乙烯(PVDF)、聚间苯二甲酸乙二酯PEI等材料作为支撑层,使用PDMS涂层堵孔,作为选择性分离层,选择性分离VOCs/N2或空气体系,都取得了理想的实验结果。目前,我国采用膜分离法回收VOCs的工作刚刚开始研究,离实现工业化应用还有一段距离。 现在世界上已有近60套膜分离VOCs的装置。在美国大部分装置用来回收CFCs、HCFCs、氯乙烯等高价值产品:在欧洲和日本主要从石油运输操作中,回收碳氢化合物。 用膜法几乎可以用来回收各种高沸点的挥发有机物,如三苯、丁烷以上的烷烃、氯化有机物、氟氯碳氢化合物、酮、酯等,可用于各种行业,如PVC加工中回收VCM,聚烯烃装置中回收乙烯、丙烯单体;制冷设备、气雾剂及泡沫生产中产生的CFCs和HCFCs的回收,印刷中产生的甲苯等的回收。 膜分离方法适合于处理较浓的物流,即0.1%<VOC浓度<10%,膜系统的费用与进口流速成正比,与浓度则关系不大。它适于高浓度、高价值的有机物回收,其设备费用较高。 工业上已经从聚烯烃装置的冲洗气中回收烯烃单体和氦气。在环保领域,从加油站回收碳氢化合物;从制冷设备、气雾剂及泡沫塑料的生产和使用过程中回收CFC,从PVC加工中回收氯乙烯单体。此技术非常有前途,随着新高效膜的出现和系统造价的降低,它会成为一种重要的回收手段。