诗人简介

阿尔弗雷德·丁尼生是英国维多利亚时代最受欢迎及最具特色的诗人。他的诗歌准确地反映了他那个时代占主导地位的看法及兴趣,这是任何时代的英国诗人都无法比拟的。代表作品为组诗《悼念》。

早期生涯

丁尼生出生于林肯郡的索姆斯比,在12个兄弟姐妹中排行第4。他的父亲是村庄教区牧师。年轻的丁尼生曾在父亲的图书馆里阅读大量书籍,并在8岁时开始写诗。1827年,阿尔弗雷德和他的兄弟弗雷德里克及查尔斯出版了《两兄弟诗集》,其实这部著作包括了三兄弟的作品。阿尔弗雷德的诗歌趋于平淡,只是单纯模仿偶像拜伦的作品。

1828年丁尼生进入了著名的剑桥大学。1829年他的诗歌《廷巴克图》赢得了校长金牌。他成为一个学生团体“使徒(the Apostles)”中的一员,并在这些同伴的鼓舞下于1830年出版了《抒情诗集》。一些评论家喜爱这本书中的《马里亚纳》和其它几首诗歌,但总的说来是持负面评价较多。

1831年丁尼生的父亲去世,丁尼生未取得学位就离开了剑桥大学。第二年他出版了一本小册子,名为《诗歌》,但并未被广泛接受。随笔作家亚瑟·亨利·哈兰姆是丁尼生最亲密的朋友,也是他姐姐的未婚夫于1833年去逝。在痛失密友及作品受到恶评的双重打击之下,丁尼生近10年内未再出版作品。

《诗歌》(两卷本,1842年),赢得了评论家及公众的热烈欢迎。最好的诗歌包括《拍岸曲》(受贺莱姆之死启发而创作)、《亚瑟王之死》及《洛克斯利大厅》。丁尼生的长诗《公主》(1847年)与妇女权益有关,并试图证明女人最大的成就就是幸福的婚姻。(吉尔伯托和苏利文将诗歌改编为滑稽剧《艾达公主》。)丁尼生一些最好的抒情无韵诗篇就来自于以“泪水,空虚的泪水”开篇的那首诗《公主》。后来的版本又加入《轻轻地,柔和地》以及其它几首歌。

晚期生涯

1850年丁尼生的生活发生了三件大事。《悼念》终于付梓,自哈兰姆去世以来,丁尼生一直在创作这部作品。它包括131首短诗,外加一篇序言及后记,是英国文学中最伟大的挽歌之一,也是丁尼生最能经受时间考验的作品。

6月丁尼生娶了艾米莉·塞尔武德(Emily Sellwood),同年11月丁尼生继威廉·华兹华斯之后,成为桂冠诗人。

丁尼生作为桂冠诗人的首部正式作品,是庄严郑重但有点拘谨的《悼惠灵顿公爵之死》(1852年)。1854年创作了《轻骑兵进击》,以纪念英国骑兵在克里米亚战争巴拉克拉瓦战役(Balaklava)中体现出来的英雄气概。《莫德》,是1855年出版的一部长篇独白诗剧,评论家对此颇有微辞。

1853年以后,丁尼生多数时间生活在自己位于怀特岛法令福德(Farringford)的庄园中,有时会住在自己1868年建在萨里郡阿尔沃的一所房子里。《莫德》遭到冷遇之后,丁尼生把自己封闭在法令福德,着手创作组诗《国王叙事诗》。1859年这一系列的第一部分出版,讲述亚瑟王和他的骑士的第一部分,立即获得成功。

《伊诺克·阿登及其它诗歌》(1864年)中的《伊诺克·阿登》是丁尼生最著名的诗歌之一。其它几部稍为逊色的历史戏剧作品包括《玛丽女王》(1875年)、《哈罗德》(1877

年),以及《贝克特》(1879年)。完整版本的《国王叙事诗》和《得墨忒尔及其它诗歌》于1889年出版,《俄诺涅之死,阿卡巴之梦及其它诗歌》于1892年他去逝后出版。

《民谣及其它诗歌》(1880年)中优美的短篇抒情诗《过沙洲》展示了丁尼生恬静的宗教信仰。这位伟大的诗人于1892年10月6日长眠不醒。他的葬礼上来宾朗诵了该诗篇。他被葬在了威斯敏斯特教堂的诗人角,与乔叟相邻。

作品评价

19世纪晚期和20世纪早期,许多评论家对维多利亚时代的清教主义、一本正经的态度及过多的多愁善感大加批判。丁尼生在其作品中浓缩英国中产阶级各种偏见及道德主张,这是他最喜欢的素材。评论家们经常忽视他的创作技巧和雄辩的口才,过度强调他一味媚俗、过分拘谨及肤浅的乐观主义等缺点。

20世纪中叶,评论家们对丁尼生的重新评价既认可了他诗歌中好的方面,也接受了他的缺点。他的短篇抒情诗非常精彩,对英国景色、自然风光和天籁的描写十分出色。他的创作技能几乎是完美无瑕。

时代背景

英国维多利亚时代始于1837年,结束于1901年,这七十多年的时间,以一个女王的名字命名,像英国历史上的其他类似年份一样。而这个并不喜爱文学的女王只钟意一个诗人,那便是阿尔弗雷德·丁尼生(1809—1892):“她(维多利亚)对于文学的兴趣,范围较窄。她专好丁尼生爵爷”(里敦·斯特莱)。每一个诗人与他所处的时代都紧紧相连,但没有一个诗人与时代的关系如丁尼生那样微妙。十九世纪三十年代,英国产业革命接近完成,英国从农业国变成了工业国。一方面是英国资产阶级确立和巩固了自己的统治,另一方面是小资产阶级纷纷破产,形成和扩大了一无所有的无产阶级大军,1830年,经济危机已达到最高峰。工厂关门,失业人数急剧增加,在业工人工资下降,大批农民、工人、儿童、妇女挣扎在死亡线上。在社会出现巨大变化的同时,自然科学也获得了空前的突破,重要的科学发现一个接一个冲击着形而上学的静止不动的世界观。“这个时代充满着动荡、矛盾、斗争、怀疑、思考、痛苦、不安和焦虑。”(飞白)同样是“动荡、矛盾、焦虑、痛苦??”的年代,但已与浪漫主义时期拜伦、雪莱和华兹华斯他们的那时,有着质的区别。“英国维多利亚时代的诗歌在我国研究界和读书界是比较受到忽略的。人们以为那是一个保守的时代的产物,出于浪漫主义高潮之后尤其显得贫乏无力。其实维多利亚时期是一个思想上非常动荡的时期,它的诗歌因反映这种动荡而深刻,在艺术上也有其特殊的贡献。”(王佐良)如果说,浪漫主义时代的英国诗坛像是一场奢华热闹的盛宴,那么这个时代的则更像一个平静的海面下酝酿的动荡的波浪,清冷宁静,却有着不确定的危险魅力。浪漫主义的激情和幻想,已经在自然科学和唯物主义思潮中湮灭。

这样一个特殊历史背景的熏陶感染为阿尔弗雷德丁尼生提供了最为丰富的素材,动荡不安的时代也让诗人对这一时代的观察与感受别具一格。

家庭环境

也许有人会说,小小的家庭与跨时代性,这二者相差的也太远了吧,可对于丁尼生而言,家庭,已不再是家庭而是另一种触碰着经历着的实体。

这里就延续传统的丁尼生传记研究的思路——诗人生活经历的影响。丁尼生的父亲乔治毕业于剑桥大学,拥有相当藏书、聪明有才华具有学者气质,却因为被有钱的父亲剥夺了继承权而被迫成为一个经济窘迫的牧师。家里有12个孩子(诗人排行第四),是个庞大的负担,更何况乔治本人还是一个癫痫病患者,抑郁症、吸毒、酒鬼和不时的暴力,他一样都不缺。“这是一个古怪的家庭,他们的父亲会去专心地闻他布道的讲坛,花上半个小时的时间思考

应该把自己的帽子挂在哪一个钉子上。那些儿子们喜欢在散步的时候自言自语,这是他们最喜欢的一项运动,有时发生在白天,有时在晚上。"丁尼生七岁上学,但学校的生活并没有减轻诗人的童年阴影,那个学校里的男孩子经常受到无故的毒打虐待。在他去剑桥念大学的时候,家人曾考虑将他的父亲送入精神病院,这个建议没有被采用。但随后,乔治·丁尼生离家出走,直到1830年6月才回到家里来,1831年3月死在家中,留下债务,使丁尼生只能离开剑桥回到家中,未能完成学业。1833年,他的兄弟爱德华被送进精神病院,并在那里度过了余生;他最喜欢的一个弟弟查尔斯已经无可救药地染上了毒瘾。而丁尼生的作品受到评论界的严厉批判,尤其是那个以酷评出名的克罗克——据说济慈的主要死因之一就是因为他对他苛刻的评论——的“不公正的批评”,让原本就对评论特别敏感的丁尼生备受打击;那年九月,哈勒姆猝死。

从心理学的角度上来说,父亲、童年、学校的初始教育对一个人对个性形成有着至关重要的作用,只是丁尼生从哪一个方面来说都有着可悲的经验。特殊的家庭环境,客观上使得一个孩子形成对世间万物独有的认知,通过他的言语以外在的形式表现出来。时间通过家庭世界摩擦过滤后的双眼来承接的世界,已不再是原来的世界,那是另一个属于观察者,以及后来者的世界。

现代评论家称丁尼生为“永世的诗人”(Aeonian poet),“永世”是因为诗歌和诗人的魅力,也因为诗歌的内容。在他的诗歌中,他极力追寻的是一种跨越时间的不朽,他对朋友哈勒姆的怀念,胚胎和母体的关系,民族和国家的进程,人类的信仰和知识冲突,人类的遗产和前景,动植物的进化过程,天文学和地理学方面的新发现,没有一个诗人会如此广泛地关注时间的那么多方面。那么丁尼生则是完美实现传统与独创性相容的诗人之一。从少年时代起就有的怀旧情结,让丁尼生对于理解过去的过去性与过去的现存性并不困难;而作为浪漫主义的最后一个诗人和维多利亚时代的第一个诗人,他亦清楚地意识到自己在时间中的地位。他的诗歌融合了浪漫主义与古典主义的风格,从中可以发现济慈的影响,也可以觉察华兹华斯式的沉思,还有一个时代的信仰危机。所以我们也可以说丁尼生是一个具有“跨时代思想色彩的诗人”。

论丁尼生对尤利西斯的创新性改写

摘要:英国桂冠诗人丁尼生在名作《尤利西斯》中借鉴了希腊神话英雄尤利西斯的故事。他并没有拘泥于传统,而是独具匠心地融入自己的思想和感情,赋予了经典新的生机和活力。与其他版本不同,他笔下的尤利西斯被塑造成一位老骥伏枥、志在千里的暮年烈士形象。面对岁月的磨砺和命运的挑战,这位英雄没有选择退缩或放弃,始终积极进取,追寻人生的价值。这种创造性的改写实际上反映了当时处于人生低谷期的丁尼生的决心,即效仿英雄从容应对各种变故,积极探索生命的意义。

一、引语

阿尔弗雷德·丁尼生(Alfred Tennyson 1809-1892)是英国维多利亚时期最负盛名的诗人之一。他的诗作想象丰富、技巧精湛、辞藻绮丽、意象生动、音韵优美。这些特色让他当之无愧地成为继华兹华斯之后的桂冠诗人,在众星云集的英国19 世纪文坛享有极高的声誉。在其辉煌的一生中,丁尼生写下了众多脍炙人口的作品。他的重要诗作包括短诗《过沙洲》、《轻骑兵的冲锋》、《伊诺克·阿登》等,以及为纪念挚友亚瑟·亨利·哈勒姆逝世而创作的挽歌组诗《悼念集》。他不仅承袭了华兹华斯、拜伦和济慈等浪漫派前辈的传统,也深受古代经典文学的影响。例如他的长篇叙事诗《列王传》和《亚瑟王之死》取材于中世纪亚瑟王和圆桌骑士的传说,长诗《提托诺斯》源于古希腊罗马神话中黎明女神欧罗拉和特洛伊王子提托诺斯的爱情故事。值得惊

叹的是虽然丁尼生钟爱历史题材,在创作中大量借用了这些经典,但他并没有拘泥于传统,而是巧妙地将自己的思索和感受融入其中,赋予了这些经典崭新且独特的涵义,其名作《尤利西斯》就是极好的一例。该诗源于希腊神话中的著名英雄奥德修斯(希腊名为Odysseus,拉丁名为尤利西斯Ulysses)的传奇故事。据荷马史诗《伊利亚特》和《奥德修斯》描述,尤利西斯是希腊西部伊塔卡岛的国王,曾加入希腊联军对抗特洛伊的战争,后因足智多谋、骁勇善战而屡建奇功。正是因为他的木马计才使得希腊联军里应外合攻破特洛伊城,结束了长达10 年之久的特洛伊之战。在率众归国途中,他因刺瞎独目巨人波吕菲莫斯触怒了海神波塞冬,在海上遭遇了千难万险,漂泊10 年后才侥幸回到故土与妻儿团聚。在荷马史诗的影响下,尤利西斯成为西方文化中家喻户晓的英雄形象,他的丰功伟绩被众多艺术家所歌颂赞美。①例如但丁曾在《神曲·地狱篇》(第26 章)描述,他在游历地狱的第八圈时,遇见了因犯欺诈罪而受罚的尤利西斯。这位被封于熊熊烈火中的昔日英雄向他讲述了自己的最后一次航行。在结束10 年海上漂泊后尤利西斯并没有返回故乡,为了追寻真理和美德,他舍弃了岸上的安稳生活和天伦之乐,率旧部再次扬帆出海,探寻“太阳背后没有人知道的世界”。他们在海上漂流数年,越过赫拉克勒斯界石,进入了南半球。不幸的是一场大风雪摧毁了他的船只,他和所有船员全部丧生,并被送入地狱。虽然但丁在《神曲》中惩罚了尤利西斯,但字里行间也流露出对这位英雄的崇敬之情。

二、丁尼生对经典故事的创新

丁尼生借鉴了尤利西斯这一经典题材,以戏剧独白的形式,通过年迈英雄尤利西斯之口,描述他在最后一次航行前的经历和心理活动。返回家乡后,尤利西斯面对野性难驯的臣民和枯燥平淡的岸上生活深感厌倦和乏力。他回忆起往日和同伴们一起遨游大海、搏击风雨的峥嵘岁月,虽然旅途中危险重重、险象环生,却乐趣无穷、恣意潇洒。这些过去辉煌的经历使他重新燃起乘帆远航的念头。他将国事交给品行兼优的儿子忒勒玛科斯,准备率领旧部再次出海探险,驶向“太阳沉没的彼方,超越西方星斗的沐场”。在出发前,他向曾经生死与共的部下发表了一番慷慨激昂的演讲:虽然他们已近暮年,已不复往昔的强壮有力;时间和命运也逐渐消磨了英雄的心,但意志却仍未消退,鼓励他们去“奋斗、寻觅、探索而不屈服”。值得注意的是丁尼生绝非简单地重复经典故事,而是赋予其新的内容。比照希腊神话和但丁,丁尼生所关注的并不是尤利西斯盛年时期的丰功伟绩或最后一次航行的奇遇,而是他在这两个时间段之间的遭遇,即尤利西斯结束海上漂泊返乡后到最后航行之间的经历,尤其是航行前的心理活动,如下表所示。他运用戏剧独白的方式,独具匠心地从尤利西斯的角度想象了这段经历。这位已近暮年的英雄无意做一个闲散的君主,不安小国寡民的安逸平淡生活,决心召集旧部,再次出海探险。虽然他深知自己的体力已大不如前,这次航行可能有致命的危险,却仍坚定地鼓励同伴扬帆远行,探索未知的世界,直到生命终止。

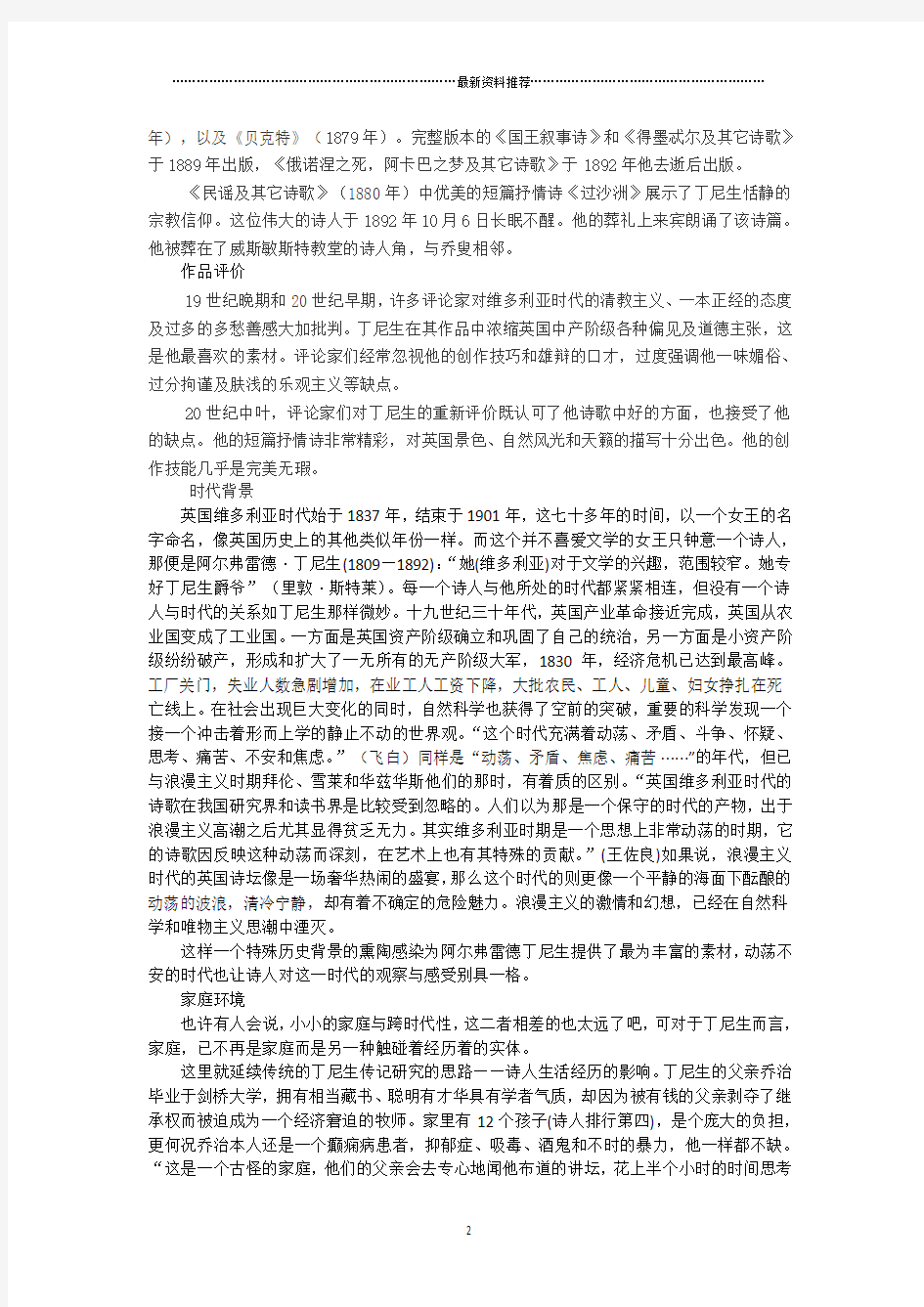

表1 三个不同版本的主要内容和侧重点

版本希腊神话版但丁版丁尼生版

主要内容英雄事迹(特洛伊之战+海上漂流)最后一次航行归家后到最后一次航行之间的经历

侧重点“凡人性”的英雄白玉微瑕的理性英雄暮年烈士

丁尼生对尤利西斯故事的改写给这一传奇人物增添了与前两版截然不同的性格特征。希腊神话中的尤利西斯既具备智勇双全、坚韧不拔、重情重义等卓越超凡的英雄品质,也有普通人类的人性弱点:他也会受情欲的诱惑,沉溺于海之女神卡吕普索的温柔乡不可自拔;也有常人的猜忌之心,对亲友疑心重重,返乡后多番考验苦等自己20年的妻子佩涅洛佩。而但丁版的尤利西斯则一位白玉微瑕的理性英雄。虽然他因欺诈罪被罚在地狱里忍受烈火的煎烤,但他却勇于冒险,渴望痛饮生命之杯,甘愿舍弃个人幸福、甚至是宝贵的生命来追求美德和知识。与前两版不同,丁尼生塑造了一位暮年壮士的形象。虽然此时的尤利西斯已年老力衰、不复当年的英勇,却老骥伏枥、志在千里。面对岁月的磨砺和命运的挑战,他没有选择退缩或放弃,始终积极进取、永不屈服、战斗不止。

三、改写经典的原因

丁尼生独具匠心地改编了尤利西斯的故事,赋予其新的经历和性格特征,揭示了这位暮年英雄面对重重困境时永不言弃和积极进取的乐观精神。这种创造性的改写绝不是心血来潮或标新立异,而是源于诗人自身的情感诉求。从诗歌体裁上说《尤利西斯》属于传统型戏剧独白诗范畴,诗人用戏剧化手法塑造的第一人称说话人往往具有强烈鲜明的主观抒情色彩。一般情况下,第一人称说话人的思想感情和作者的几乎重合一致。因此诗中的尤利西斯可以视作丁尼生的代言人,他的独白亦是诗人的心声。这首诗写于1833 年。这一年是丁尼生人生中最黑暗的岁月,他遭遇了作品受到冷遇和痛失好友的双重打击,他的第二部诗集刚一出版便受到批评界的猛烈抨击,被斥“晦涩难懂”、“矫揉造作”。这些负面批评让诗人备受煎熬,此后10 年未再公开发表过作品。而在这一年的秋天,他又遭遇了更严酷的打击。好友哈勒姆因突发脑溢血病故,时年22岁。哈勒姆是丁尼生在剑桥大学的同窗好友,也是他最忠实的读者和鉴赏者。挚友的骤然离世对丁尼生来说不啻于一个晴天霹雳,他深陷悲痛不可自拔。《尤利西斯》便是在这一背景下创作完成的。丁尼生曾自注,“There is more about myself in Ulysses,which was written under the sense of loss, andthat all had gone by, but that still life must befought to the end.”(《尤利西斯》更多是在写我自己。这首诗是在失落感之下写成的,一切都消失了,但仍必须以战斗到底的姿态度过平静的生活)。因此丁尼生对尤利西斯的想象实际上折射出他自己的思想经历。和这位饱受岁月摧残的暮年英雄一样,他也处于人生低谷期,承受了一连串的打击。通过改写尤利西斯的故事,特别是强调这位暮年英雄面对人生困境时的永不屈服和积极进取,丁尼生抒发了自己的心声,即效仿英雄鼓起勇气迎接挑战的决心。在诗歌的开头,丁尼生便向读者展示了尤利西斯的生活困境。这位英雄返回故土后,终日面对的是乏味无趣的家庭生活和琐碎繁杂的国事。这种无所作为的生活让他倍感压抑和苦恼,“最单调最沉闷的是停留,是终止,是蒙尘生锈而不再使用中发亮!”与此同时,他也意识到时间的步步紧逼,生命易逝,“我唯一的生命已余年无多”。随着岁月的流逝,自己已逐渐年老体衰,不能像以前那般撼天动地,做出一番丰功伟绩。面对这种困境,尤利西斯并没有绝望或安于现状;相反他决心摆脱束缚,再次出海搏击风浪。对他来说,生命的意义绝不仅仅是为了活着,成为只会呼吸的庸人;它意味着积极进取,探索未知的世界;追寻知识,直至“那人类思想极限之外的地方”。诗中一些意象,如已近尾声的白昼、波涛汹涌的海浪、吞噬一切的深渊等,均暗示了这趟航行的艰辛和潜在的危险。尤利西斯十分清楚这次旅程前途艰险,危机重重,“深渊会把我们吞噬”或者到达“幸福岛”。与深渊相比,“幸福岛”无疑是更好的归宿。但据希腊神话描述,幸福岛是英雄和贤人死后灵魂的归宿之地,所以同样也暗示了这是人生中最后一次航行,有去无回。然而即便如此,这位暮年英雄仍决心带领同伴乘帆远航,勇往直前。实际上,在这里丁尼生是借尤利西斯之口表达自己的决心,即在面对挚友离世、职业挫折等人生变故时,他会效仿古代英雄从容应对,永不妥协,积极探索人生的意义。

四、结语

以自身经历为原料,丁尼生巧妙地在经典故事中注入了新鲜的美酒。他创造性的改写让经典人物尤利西斯的形象愈加饱满和生动,他不仅是壮年时期智勇双全、撼天动地的英雄,亦是壮心不己、永不言弃的暮年烈士。战斗不息的英雄形象和生活中坚强的诗人相互应和,在英国文学史上留下了浓墨重彩的一笔,激励着读者承袭这种永不妥协的精神,一同勇敢面对人生的波折和困境。

追随心灵的呼唤,回归真实的自我——再读丁尼生的诗歌“尤利西斯”

一、引言

阿尔弗雷德· 丁尼生(Alfred Tennyson)是19 世纪英国维多利亚时代著名诗人,他的名篇“尤利西斯”Ulysses 作于1833年秋,即诗人的挚友哈拉姆(Arthur H. Hallam)去世后不久,哈拉姆是诗人好友,也是诗人诗作的热情读者和鉴赏人,对诗人的创作影响很大。尤利西斯(Ulysses)即奥德修斯(Odysseus),

是荷马史诗《伊里亚特》中的希腊英雄和史诗《奥德赛》里的主人公。意大利诗人但丁在《神曲· 地狱篇》里,刻画了另一个尤利西斯。为了寻找真知,在晚年作了一次最后的远征。“尤利西斯”的人物形象深深地影响了丁尼生的创作。本文试运用弗洛伊德(SigmudFreud)的文学观和荣格(Carl Gustav Jung)的精神和心理分析的理论来解读诗人选题时的个人心理,深入剖析诗中主人公尤利西斯在晚年不安于安逸和平庸富足生活而是重整旗鼓、扬帆启航的原因和对现代生活的现实意义。

二、“白日梦”和诗人心理

弗洛伊德认为,每个人身上都不难发现某些与艺术创作相类似的活动。这种最初的想象活动就是孩子的游戏,因为他在玩耍时不仅创造出一个自己的世界,而且非常认真并倾注了巨大的热情。当孩子长大成人,他便用幻想代替了游戏。他营造起自己的空中楼阁,创造出人们所谓的“白日梦”。由于好友患病去世,曾使诗人脆弱的心灵受到重创,诗人不知该如何排解心中的悲楚和伤感,只有把各种心绪有流诸笔端。在这种心绪下,为了摆脱这种郁郁寡欢的情绪,重新振作起来走上新的征途,“白日梦”般的幻想或愿望促成了诗人对于“尤利西斯”的创作,诗人希望自己能和诗中主人公一样能够勇敢地扬起人生的风帆、不畏艰难地航行在未知的领域,永恒不断地追求诗歌艺术的真理。诗人更希望古代的英雄人物尤利西斯能给自己带来精神上的安慰和鼓励,坦然面对自己所经历的一切挫折和心灵的伤痛。

三、“集体无意识”在“尤利西斯”身上的体现

瑞士心理学家荣格把人的心理结构分为意识、个人无意识和集体无意识三个层面,尤其突出强调了集体无意识的重要作用。个人无意识来源于个人的经验,其成分是一些我们曾经意识到,但后来由于遗忘或压抑而从意识中消失的内容,个人无意识完全是由个人因素所组成。另一种无意识的内容则从来没在个人意识中出现过,它们的存在完全得自于遗传。也就是说,它们是人类世代相传的经验在种族成员心理上的积淀物,是从人类祖先那里继承来的先天倾向和集体记忆。这些非个人的心理内容就是“集体无意识”。在这一深层无意识领域中,人不再有个体的区分,个人的心灵在这里扩展开来并融入人类的心灵——不是融入有意识的心灵而是融入无意识心灵。诗中主人公古希腊英雄尤利西斯在远离家乡二十年后终于突破重重艰难险阻回到家乡,与自己的妻儿团聚,过上了“幸福”的生活。但在海上漂泊的二十年已经构成了他的人生主体,海洋和未知的神秘的世界也许才是他能够施展才干的一方乐土。诗中写道“我不愿在人生的道路上停止不前/ 我要饱尝人生的辛酸”。从某种意义上讲,他和自己的水手和伙伴在外面闯出了惊天动地的功绩,建立了卓著不朽的功勋,他体验过极大的痛苦也品尝过巨大的欢乐:为了自己的民族,他披荆斩棘驰骋沙场、用尽智慧想出了“木马计”攻克了特洛伊城,然后又冒着九死一生的风险漂泊海上十载而终于回到故土。然而尤利西斯认为这一切还不够,他认为人在人生的不同阶段都应该有所作为,过去的功绩不能代表一生的荣耀,而且真理也是无限的。每当他想起自己在海上遇到的种种危急关口或许都会再次令他胆战心惊,但这似乎就是命运的安排和自己民族精神中应有的勇敢和无畏,就是希腊人后代的“集体无意识”。正是这种“集体无意识”召唤着身在故土的“闲散的国王”重新投入到未知的世界去探寻、到自己向往的海上去与一切艰难险阻搏斗,这才是尤利西斯的愿望和内心的渴求。

四、精神与自我心灵的回归

中国著名的生态文学研究学者鲁枢元教授在《生态文艺学》中写道:“现代社会中的情感危机、道德危机、个性危机、精神危机,最先并且最强烈地煎熬着诗人、艺术学的那颗敏感的心。他们想逃往远古,想退回简朴。”这里提到的便是人类的精神的“回归”问题。这里我想套用这个术语“回归”来解读尤利西斯在丁尼生的行为。与“做一个闲散的君王”相比,他更愿意“回归”到自己更加熟悉的海上漂泊的生活,“回归”到自己生命的本真状态,去经历、去体验、去追寻生命的真谛和隐藏在世界某个地方的真理。我们从诗中明显感受到他的决心和勇气,正是大海的召唤,让他拥有了如此的决心和勇气。对他而言,世界是他的精神乐园,他应该属于那个乐园。他追随自己的“灵魂”指引,和他的伙伴们一起走向更远的未知的世界的尽头。虽然年迈,不再如当年那般英勇威武,但决心依然如昨。丁尼生在这首诗作中成功的再塑了真实的英雄尤利西斯的形象:勇敢、坚毅、坦然、果断。同时也通过尤利西斯身上体现出的品质向那个时代以及现代社会指明了精神世界的道路:追随心灵的呼唤,做真实的自我,勇敢地去面对、去奋斗、去拼搏,永不屈服。

诗人简介 阿尔弗雷德·丁尼生是英国维多利亚时代最受欢迎及最具特色的诗人。他的诗歌准确地反映了他那个时代占主导地位的看法及兴趣,这是任何时代的英国诗人都无法比拟的。代表作品为组诗《悼念》。 早期生涯 丁尼生出生于林肯郡的索姆斯比,在12个兄弟姐妹中排行第4。他的父亲是村庄教区牧师。年轻的丁尼生曾在父亲的图书馆里阅读大量书籍,并在8岁时开始写诗。1827年,阿尔弗雷德和他的兄弟弗雷德里克及查尔斯出版了《两兄弟诗集》,其实这部著作包括了三兄弟的作品。阿尔弗雷德的诗歌趋于平淡,只是单纯模仿偶像拜伦的作品。 1828年丁尼生进入了著名的剑桥大学。1829年他的诗歌《廷巴克图》赢得了校长金牌。他成为一个学生团体“使徒(the Apostles)”中的一员,并在这些同伴的鼓舞下于1830年出版了《抒情诗集》。一些评论家喜爱这本书中的《马里亚纳》和其它几首诗歌,但总的说来是持负面评价较多。 1831年丁尼生的父亲去世,丁尼生未取得学位就离开了剑桥大学。第二年他出版了一本小册子,名为《诗歌》,但并未被广泛接受。随笔作家亚瑟·亨利·哈兰姆是丁尼生最亲密的朋友,也是他姐姐的未婚夫于1833年去逝。在痛失密友及作品受到恶评的双重打击之下,丁尼生近10年未再出版作品。 《诗歌》(两卷本,1842年),赢得了评论家及公众的热烈欢迎。最好的诗歌包括《拍岸曲》(受贺莱姆之死启发而创作)、《亚瑟王之死》及《洛克斯利大厅》。丁尼生的长诗《公主》(1847年)与妇女权益有关,并试图证明女人最大的成就就是幸福的婚姻。(吉尔伯托和利文将诗歌改编为滑稽剧《艾达公主》。)丁尼生一些最好的抒情无韵诗篇就来自于以“泪水,空虚的泪水”开篇的那首诗《公主》。后来的版本又加入《轻轻地,柔和地》以及其它几首歌。 晚期生涯 1850年丁尼生的生活发生了三件大事。《悼念》终于付梓,自哈兰姆去世以来,丁尼生一直在创作这部作品。它包括131首短诗,外加一篇序言及后记,是英国文学中最伟大的挽歌之一,也是丁尼生最能经受时间考验的作品。 6月丁尼生娶了艾米莉·塞尔武德(Emily Sellwood),同年11月丁尼生继威廉·华兹华斯之后,成为桂冠诗人。 丁尼生作为桂冠诗人的首部正式作品,是庄严重但有点拘谨的《悼惠灵顿公爵之死》(1852年)。1854年创作了《轻骑兵进击》,以纪念英国骑兵在克里米亚战争巴拉克拉瓦战役(Balaklava)中体现出来的英雄气概。《莫德》,是1855年出版的一部长篇独白诗剧,评论家对此颇有微辞。 1853年以后,丁尼生多数时间生活在自己位于怀特岛法令福德(Farringford)的庄园中,有时会住在自己1868年建在萨里郡阿尔沃的一所房子里。《莫德》遭到冷遇之后,丁尼生把自己封闭在法令福德,着手创作组诗《国王叙事诗》。1859年这一系列的第一部分出版,讲述亚瑟王和他的骑士的第一部分,立即获得成功。 《伊诺克·阿登及其它诗歌》(1864年)中的《伊诺克·阿登》是丁尼生最著名的诗歌之一。其它几部稍为逊色的历史戏剧作品包括《玛丽女王》(1875年)、《哈罗德》(1877

丁尼生尤利西斯诗歌中文翻译2007-12-01 16:52 这太无谓——当一个闲散的君主,安居家中,在这嶙峋的岛国, 我与年老的妻子相匹,颁布着 不公的法律,治理野蛮的种族,——他们吃、睡、收藏,而不理解我。我不能停歇我的跋涉;我决心 饮尽生命之杯。我一生都在 体验巨大的痛苦、巨大的欢乐, 有时与爱我的伙伴一起,有时却 独自一个;不论在岸上或海上, 当带来雨季的毕宿星团催动 激流滚滚,扬起灰暗的海波。 我已经变成这样一个名字,—— 由于我如饥似渴地漂泊不止, 我已见识了许多民族的城 及其风气、习俗、枢密院、政府,而我在他们之中最负盛名; 在遥远而多风的特洛亚战场, 我曾陶醉于与敌手作战的欢欣。 我自己是我全部经历的一部分; 而全部经验,也只是一座拱门, 尚未游历的世界在门外闪光, 而随着我一步一步的前进, 它的边界也不断向后退让。 最单调最沉闷的是停留,是终止,是蒙尘生锈而不在使用中发亮! 难道说呼吸就能算是生活? 几次生命堆起来尚嫌太少, 何况我唯一的生命已馀年无多。 唯有从永恒的沉寂之中抢救 每个小时,让每个小时带来 一点新的收获。最可厌的是 把自己长期封存、贮藏起来, 让我灰色的灵魂徒然渴望 在人类思想最远的边界之外 追求知识,像追求沉没的星星。 这是我的儿子忒勒玛科斯, 我给他留下我的岛国和王杖, 他是我所爱的,他有胆有识, 能胜任这一工作;谨慎耐心地 教化粗野的民族,用温和的步骤

驯化他们,使他们善良而有用。 他是无可指责的,他虽年少, 在我离去后他会担起重任, 并对我家的佑护神表示崇敬。 他和我,将各做各的工作。 海港就在那边,船儿已经扬帆, 大海黑暗一片。我的水手们—— 与我同辛劳、同工作、同思想的人,对雷电和阳光永远同等欢迎, 并用自由的心与头颅来抗争,——你们和我都已老了,但老年 仍有老年的荣誉、老年的辛劳; 死亡终结一切,但在终点前 我们还能做一番崇高的事业, 使我们配称为与神斗争的人。 礁石上的灯标开始闪光了, 长昼将尽,月亮缓缓攀登, 大海用无数音响在周围呻唤。 来呀,朋友们,探寻更新的世界 现在尚不是为时过晚。开船吧! 坐成排,划破这喧哗的海浪, 我决心驶向太阳沉没的彼方, 超越西方星斗的浴场,至死 方止。也许深渊会把我们吞噬, 也许我们将到达琼岛乐土, 与老朋友阿喀琉斯会唔。 尽管已达到的多,未知的也多啊;虽然我们的力量已不如当初, 已远非昔日移天动地的雄姿, 但我们仍是我们,英雄的心 尽管被时间消磨,被命运削弱, 我们的意志坚强如故,坚持着 奋斗、探索、寻求,而不屈服。

第11卷第2期2006年4月 新 余 高 专 学 报J OURNA L O F X I NYU COLLEGE V o.l 11,NO.2 A pr .2006 23 从 尤利西斯!看乔伊斯 对反犹主义的批判 ?梁庆标 (南京大学 中文系, 江苏 南京 210093) 摘 要:面对欧洲长期盛行的反犹思潮,乔伊斯保持了清醒的头脑,在 尤利西斯!中不但批判了存在于爱尔兰人心中的这种狭隘的种族主义和地方主义思想,而且塑造了一位典型的犹太人形象--布卢姆,以此展现了自己开阔的视野与胸怀。 关键词:乔伊斯;反犹主义; 尤利西斯!;布卢姆 中图分类号:I106.4 文献标识码:A 文章编号:1008-6765(2006)02-0023-04 收稿日期:2005-10-29 作者简介:梁庆标(1978-),男,山东郓城人,博士生,主要从事20世纪西方文学、传记文学、比较文学研究。 目前国内对乔伊斯的研究多集中在对他的艺术形式和美学风格的分析,较少从思想的角度进行把握和发掘,尤其对 尤利西斯!中犹太问题的表现及意义缺乏关注。而在国外#乔学?研究中,这是很重要的一个课题。本文就从这一角度出发,分析 尤利西斯!中的犹太问题。 一、乔伊斯与欧洲反犹思潮 反犹主义在欧洲有着长远的历史和复杂的背景。至于其产生的原因,大致有以下几种解释。一个重要的方面就是宗教的原因。基督教一直是和犹太教相对立的,他们认为信奉犹太教而不是基督教就是渎神和异端,为此十九世纪在基督教学习的人都要接受如下教育: 1.犹太人应该对耶稣的被钉上十字架负责,他们是罪有应得。 2.犹太人的流亡是对他们把耶稣钉上十字架的惩罚。 3.耶稣预言了对犹太人的惩罚,他们依然要受到耶稣和上帝的诅咒,而耶路撒冷则是罪恶的中心。 4.犹太人还因为他们的物质主义倾向而拒绝了耶稣对他们的拯救。 5.犹太主义曾经是最好的宗教,但是随着耶稣的降生它就变得僵化了,该结束了。 6.犹太人不再是上帝的选民(Chosen Peop l e )了,他们已被基督教的子民取代。 因为宗教信仰的不同,不能容忍异端存在的基督教就把矛头指向了这些犹太教徒。他们指控说犹太人有一种世界阴谋,就是要破坏基督教。他们还搬出了中世纪流行的传言,告诉人们犹太人在逾越节仪式中杀害基督教儿童,用他们的血举行仪式。在普遍信仰基督教的欧洲,这种宣传的影响之大自然可想而知了。 经济原因也是一个非常重要的方面。欧洲人普遍认为,犹太人重物质,贪财吝啬,不守信用,为了挣钱他们什么事情都可以干得出来。爱尔兰人格利菲思(Griffith)曾表达了对犹太商人的极度不满:#爱尔兰的犹太人在任何方面都是经济罪人,他自己不创造财富 他只是从别人那里攫取 他是最成功的外国货的销售者,他是不公平的竞争者,他曾经并且永远是外来人?。而且他们相信,一些犹太商人掌握了欧洲许多国家的经济,他们的阴谋就是要制造骚乱,并推翻这些政府,夺取权力。所以他们害怕犹太人因此而控制他们的政治,而普通的工人和百姓则因为犹太商人对他们的剥削和压榨而心怀仇恨。 一些种族科学家则从一种伪科学的种族主义态度出发,把犹太人作为一个特殊的群体进行研究,结果提出了一种#犹太种族病理学?。他们认为犹太人是典型的#他者?,和其它种族有着一种超越阶级和文化的、根深蒂固的生物学上的差异。他们是不可同化的,印欧种族或雅利安人的后代具有超越他们的特性,因此他们就认为犹太人是劣等民族。于是这就成了欧洲各反犹国家驱逐和排挤犹太人的理论

World Literature Studies 世界文学研究, 2016, 4(1), 1-6 Published Online March 2016 in Hans. https://www.doczj.com/doc/5713897373.html,/journal/wls https://www.doczj.com/doc/5713897373.html,/10.12677/wls.2016.41001 The Formation and Variation of Western Humanism as Seen in the Transformation of Ulysses’ Images Jie Lu1,2 1The College of Foreign Languages, Chengdu University of Information and Technology, Chengdu Sichuan 2Literature and Journalism College, Sichuan University, Chengdu Sichuan Received: Mar. 1st 2016; accepted: Mar. 14th, 2016; published: Mar. 21st, 2016 Copyright ? 2016 by author and Hans Publishers Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY). https://www.doczj.com/doc/5713897373.html,/licenses/by/4.0/ Abstract Though many western writers have shaped the legendry character of “Ulysses”, the images of “Ulysses” vary in different western works in different times. In Homer’s Odyssey “Ulysses” is the initial establisher of secular humanism; in Virgil’s Aeneid he is the awakened one with rational sense; in Dante’s The Divine Comedy he is the defender of individualism against theocracy; in Ten-nyson’s poem Ulysses, he is a pioneer of capitalist civilization; while in James Joyce’s Ulysses, under the guise of Bloom, this modern Ulysses is a lonely spiritual tramp in the faith-lost western capi-talist civilization. By studying the molding and transformation of Ulysses’ image chronically, which is meaningful and unavoidable for study on western literature and culture, the essay casts light on the succession and revolution of western humanism in several significant cultural transitions and turns. Keywords Ulysses, Image Transformation, Humanism 从“尤利西斯”形象的变异看西方人文观的形塑与嬗变 卢婕1,2

都柏林的“河流” --------《尤利西斯》感 从某种角度说,乔伊斯一生都生活在都柏林。 反复读了很多次,才敢动手写本书的读后感。即使如此,下笔也是如此的困难,但是又无法放下,每一本意识流的小说对我来说都是不折不扣的精神毒品,更别提这本乔大师傲娇的著作。 明白的人其乐无穷,不明白的人只会觉得是天方夜谭。就像博尔赫斯对《芬尼根的守灵夜》的评论“没有生气的同形异义文字游戏的编织物”,《尤利西斯》虽然比不上那本天书,不过也耗费了萧乾4年光阴,四年苦译。 洋洋洒洒上百万字,都柏林的十八个小时。 乔伊斯无法改变爱尔兰堕落的现实,只得逃离,三十年来在世界各地流浪,郁郁而终。他书写的是自己的历史,是都柏林的历史,更是人类的历史。“正因为从古到今几乎全部的人都是一样的凡夫俗子,无法脱离世俗的这些磨难,才有了奥德赛与布卢姆的共同之处,历史才拥有了连贯性。”这句话我是十分的赞同的。 国家堕落,青年陷入的迷茫,就像奥德赛的苦旅,没有人能够从心灵上找到支撑,十八个小时正是这样的缩影。尤利西斯里那位暗指奥德赛的犹太人布卢姆,就是如此。他并不麻木,但是为了最最庸俗的基本生活保障,他必须装出平静的样子来,对妻子婚外的恋情睁一只眼闭一只眼。在朋友的葬礼上,他看见形形色色的人,也看见自己真实的内心。死亡,是迷茫的人生最好的终点,许多东西明朗起来,但是已经不再需要死去的人操心了。一切光荣也好耻辱也罢,真也好假也罢,都留给了后人去评说和判断。不过乔伊斯毕竟不是巴尔扎克,《尤利西斯》也无法带给我们《人间喜剧》那样的直观感受,所以我们可以认识巴黎,但是看不透都柏林。乔伊斯通过他的文笔,将都柏林那宏大的历史浓缩成了一处远景,我们就想通过西洋镜去观看它,去观看都柏林中小人物的嬉笑怒骂,我们看的是热闹,也是在热闹中看历史。 但是乔伊斯并没有把《尤利西斯》变成平庸的流水账,他的《尤利西斯》包含了三十多种语言和无数密密麻麻的文学、宗教、政治、历史的意象,再加上意识流的手法,无疑增加的让这本书具有更加深刻的内涵。那突然冒出来的看似无关的短语和字眼,正如河流中的水滴一样,蕴藏着书中的生机。 与这本书结缘,与乔大师结缘,正是因为对意识流文学的兴趣。说句老实话,我很有耐心地,把那本《尤利西斯》,每个字都看了,但从头到尾,一点印象没留下来。读完一部书,却什么都想不起,只有一个可能:我当时压根一点也不懂得它。相比于《追忆似水流年》,这本书难度更高。看荣格写的书评,一路看一路笑,这篇书评好长,不过我算是读懂了。看过这篇书评,我似乎明白了那些荒诞的现代画和先锋艺术。这真没想到,心理学家竟然比作家好懂。也许这也正常,就像读荣格的《心理学与文学》或者弗洛伊德的《艺术、文学和心理学》一样,从心理学的角度去看待文学与艺术,确实有不一样的感觉。所以我摘了一点书评以作参考:摘抄如下—— 《尤利西斯》洋洋洒洒,多达735页,它如同一条蜿蜒735天的时间之河汇入一个人的乏味的一天之中,这便是与之没有任何关联的都柏林的1904年6月16日——完完全全没有发生任何事。它于虚无中诞生又在虚无中消亡,这或许是枯燥的、冗繁的、繁杂的、斯特林

Alfred Tennyson, (6 August 1809 – 6 October 1892), much better known as "Alfred, Lord Tennyson," was Poet Laureate of the United Kingdom during much of Queen Victoria's reign and remains one of the most popular poets in the English language. Tennyson, Brow ning and Arnold are generally called “The Big Three” of Victorian poets. Among them, Tennyson was the most popular and gained the title of “poet of the people”. His reputation remained high until his death, declined in the early 20th century, and its rightly very high today. Tennyson was born in Somersby, Lincolnshire, a rector's son and fourth of 12 children. He derived from a middle-class line of Tennyson, but also had a noble and royal ancestry. Tennyson and two of his elder brothers were writing poetry in their teens, and a collection of poems by all three were published locally when Alfred was only 17. He entered Trinity College, Cambridge, in 1827, where he joined a secret society called the Cambridge Apostles. At Cambridge Tennyson met Arthur Henry Hallam, who became his closest friend. His first publication was a collection of "his boyish rhymes and those of his elder brother Charles" entitled Poems by Two Brothers published in 1827. In 1829 he was awarded the Chancellor's Gold Medal at Cambridge for one of his first pieces, "Timbuctoo". He published his first solo collection of poems, Poems Chiefly Lyrical in 1830. Although decried by some critics as overly sentimental, his verse soon proved popular and brought Tennyson to the attention of well-known writers of the day Return to Lincolnshire and second publication In the spring of 1831, Tennyson's father died, requiring him to leave Cambridge before taking his degree. He returned to the rectory, where he was permitted to live for another six years, and shared responsibility for his widowed mother and the family. Arthur Hallam came to stay with his family during the summer and became engaged to Tennyson's sister. In 1833 Tennyson published his second book of poetry, which included his well-known poem, "The Lady of Shalott". The volume met heavy criticism, which so discouraged Tennyson that he did not publish again for ten years, although he did continue to write. That same year, Hallam died suddenly and unexpectedly after suffering a cerebral haemorrhage while on vacation in Vienna. Hallam's sudden and unexpected death in 1833 had a profound impact on Tennyson, and inspired several masterpieces. After an unwise investment in business ,Tennyson then moved to London. Third publication In 1842 while living modestly in London, Tennyson published two volumes of Poems, of which the first included works already published and the second was made up almost entirely of new poems. They met with immediate success. It was in 1850 that Tennyson reached the pinnacle of

丁尼生和尤利西斯 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

诗人简介阿尔弗雷德·丁尼生是英国时代最受欢迎及最具特色的诗人。他的诗歌准确地反映了他那个时代占主导地位的看法及兴趣,这是任何时代的英国诗人都无法比拟的。代表作品为组诗《悼念》。 早期生涯 丁尼生出生于的索姆斯比,在12个兄弟姐妹中排行第4。他的父亲是村庄教区牧师。年轻的丁尼生曾在父亲的图书馆里阅读大量书籍,并在8岁时开始写诗。1827年,和他的兄弟及出版了《两兄弟诗集》,其实这部着作包括了三兄弟的作品。阿尔弗雷德的诗歌趋于平淡,只是单纯模仿偶像拜伦的作品。 1828年丁尼生进入了着名的。1829年他的诗歌《廷巴克图》赢得了校长金牌。他成为一个学生团体“使徒(theApostles)”中的一员,并在这些同伴的鼓舞下于1830年出版了《抒情诗集》。一些评论家喜爱这本书中的《马里亚纳》和其它几首诗歌,但总的说来是持负面评价较多。 1831年丁尼生的父亲去世,丁尼生未取得学位就离开了剑桥大学。第二年他出版了一本小册子,名为《诗歌》,但并未被广泛接受。随笔作家亚瑟·亨利·哈兰姆是丁尼生最亲密的朋友,也是他姐姐的未婚夫于1833年去逝。在痛失密友及作品受到恶评的双重打击之下,丁尼生近10年内未再出版作品。

《诗歌》(两卷本,1842年),赢得了评论家及公众的热烈欢迎。最好的诗歌包括《拍岸曲》(受贺莱姆之死启发而创作)、《亚瑟王之死》及《洛克斯利大厅》。丁尼生的长诗《公主》(1847年)与妇女权益有关,并试图证明女人最大的成就就是幸福的婚姻。(吉尔伯托和苏利文将诗歌改编为滑稽剧《艾达公主》。)丁尼生一些最好的抒情无韵诗篇就来自于以“泪水,空虚的泪水”开篇的那首诗《公主》。后来的版本又加入《轻轻地,柔和地》以及其它几首歌。 晚期生涯 1850年丁尼生的生活发生了三件大事。《悼念》终于付梓,自哈兰姆去世以来,丁尼生一直在创作这部作品。它包括131首短诗,外加一篇序言及后记,是英国文学中最伟大的挽歌之一,也是丁尼生最能经受时间考验的作品。 6月丁尼生娶了艾米莉·塞尔武德(EmilySellwood),同年11月丁尼生继威廉·华兹华斯之后,成为。 丁尼生作为的首部正式作品,是庄严郑重但有点拘谨的《悼惠灵顿公爵之死》(1852年)。1854年创作了《轻骑兵进击》,以纪念英国骑兵在克里米亚战争巴拉克拉瓦战役(Balaklava)中体现出来的英雄气概。《莫德》,是1855年出版的一部长篇独白诗剧,评论家对此颇有微辞。 1853年以后,丁尼生多数时间生活在自己位于法令福德(Farringford)的庄园中,有时会住在自己1868年建在阿尔沃的一所房子里。《莫德》遭到冷遇之后,丁尼生把自己封闭在法令福德,着手

第26卷第5期2007年10月兰州交通大学学报(社会科学版) Journal of Lan zhou Jiaotong Un iversity(Social Sciences) V ol.26N o.5 Oct.2007 文章编号:1001-4373(2007)05-0005-03 乔伊斯5尤利西斯6的互文性叙事艺术 陆双祖 (甘肃政法学院人文学院,甘肃兰州730070) 摘要:5尤利西斯6是20世纪最伟大的英语小说,代表了现代主义小说的最高成就。从某种意义上说,它几乎是乔伊斯尝试小说新潮艺术和尖端技巧的实验场。本文试结合/互文性0文本理论,对5尤利西斯6的叙事艺术进行阐释,认为乔伊斯在创作5尤利西斯6时所采取的主要叙事策略是互文性策略,即对西方文学传统的创造性吸收和改编,这也是5尤利西斯6产生广泛的象征意义并获得巨大成功的关键所在。 关键词:乔伊斯;5尤利西斯6;互文性;叙事艺术 中图分类号:I109.5文献标识码:A 一、引言 乔伊斯的5尤利西斯6代表了现代主义小说的最高成就,是英语小说史上迄今为止最富于革新精神的一部小说。诗人艾略特认为:/5尤利西斯6是对当今时代最重要的反映,是一部人人都从中得到启示而又无法回避的作品。0[1]/在现代小说的发展中,5尤利西斯6的主导作用在于证实了文学观念的深刻变化。0/在所有英语作家中,乔伊斯似乎最出色地代表了对-未知的艺术.领域进行的现代性的、反抗性的和离经叛道的探索的神话0。[1]它不仅以全新的艺术来描绘生活,而且为20世纪西方小说艺术的发展提供了杰出的范例。因此,对于其艺术成就的研究一直是热点和难点,取得了巨大的成就,但大多研究都侧重于小说的意识流手法、自由联想等艺术手法和技巧的研究,而从总体上对作品叙事艺术的研究还远远不够。本文试结合后现代文论中的/互文性0文本理论对5尤利西斯6的叙事艺术进行阐释,认为乔伊斯在创作5尤利西斯6时所采取的主要书写策略是互文性策略,即对西方文学传统的创造性吸收和改编。这是5尤利西斯6产生广泛的象征意义,具有无穷的艺术魅力并获得巨大成功的关键所在。 二、5尤利西斯6叙事的互文性 互文性(inter textuality)又译作/文本间性0,通常指两个或两个以上文本间发生的/互文0特性。作为当代西方后现代文本理论的核心概念,它最早是由朱丽娅#克里斯蒂瓦提出的。克里斯蒂瓦指出:/任何文本都是由引语的马赛克镶嵌而成的,都是对其他文本的吸收和改编。0[2]在她看来,任何文本都是由它之前的文本遗迹和记忆构成的,其外观都是由马赛克式的引文镶嵌而成的图案,是对其他文本的吸收和转化。其后,罗兰#巴特、德里达以及美国学者哈罗德#布鲁姆等思想家进一步发展丰富了这一概念。在巴特看来:/任何文本都是互文本;在一个文本之中,不同程度地存在着其他文本。0[2]德里达则把文本看作是/编织品0,提出了/延异0和/踪迹0等重要术语。而布卢姆也指出:不存在文本,只有文本之间的关系。因此,互文性理论注重文本间的相互指涉,突出地强调单个文本的意义产生于其与其他文本的关系,产生于和其他文本的相互交织作用之中,强调在文学研究中把单个文本置于文学传统和大的文化语境中来进行观照。这无疑为我们研究5尤利西斯6提供了一个独特的理论视角。 从互文性的视角审视5尤利西斯6,我们会惊奇地发现,互文性是乔伊斯创作5尤利西斯6的基本叙事策略,5尤利西斯6中的互文性几乎囊括了欧洲几千年的文明史和文学作品。5奥德赛6、5神曲6、5圣经6、莎士比亚戏剧、5失乐园6、狄更斯等,以及同时代作家王尔德、萧伯纳、叶芝等等,甚至乔伊斯自己的作品,都被他一网打尽,作为了拼嵌文本的马赛克。通过互文性策略,欧洲古代灿烂的文明同现代西方文化形成了对话,小说文本的意义就产生于这种不同文本的相互交织的关系之中。总体而言,5尤利西斯6叙事的互文性主要体现在以下几个方面: 首先,5尤利西斯6最显著的互文性特征表现为:情节结构和人物塑造上同古典史诗5奥德赛6所形成的互文性对照。乔伊斯以古希腊神话为建构小说文本的基石,赋予了5尤利西斯6神话的特征,给小说带来某种内聚力和统一性,充分表现了神话与现实之间的巧妙结合和有机统一。5尤利西斯6的书名就直接取自5奥德赛6主人公奥德修斯的拉丁文名字;在情节结构上还为这么一部反映现代人的现代小说精心设计了一个神话模式,套用了荷马史诗5奥德赛6的框架。小说分为三部分十八章,作者最初为它们拟订的标题分别是/忒勒玛基亚0、/尤利西斯的漂泊0和/回家0,这和5奥德赛6的总体情节结构几乎一一对应,详尽而又生动地叙述了1904年6月16日从早上8点到次日2点40分约19个小时内都柏林三位普通市民的生活经历和精神感受。其中第一部分对应 *收稿日期:2007-05-10 作者简介:陆双祖(1969-)男,甘肃武威人,讲师,硕士。

英美诗歌的音步 第一节音步的定义与种类 音步(foot,也被称为韵步),是由音节(syllable)组成的,因此,首先要了解什么是音节。 音节由音素(phone)构成,它是语音中最小的不可再分解的单位,是字母组合后的读音标记。音素靠听觉辨认,字母靠视觉辨认,音素属于读音系统,字母属于拼写系统。例如,scansion [′sk?n∫зn]由8个字母拼写而成,只有7个音素。英语音素分为元音(vowel)和辅音(consonant),共有48个。 音节是英语的发音单位,由一个元音或者由一个元音同一个或若干个辅音构成。音节可分为单音节、双音节、多音节三类。 单音节:you,day,me,big,make,bar等。 双音节:begin,open,foolish,summer,mountain等。 多音节:wonderful,revolution,satisfactory等。 辅音也可构成音节,如people,rhythm中的ple和thm都属于一个音节。 每个英语单词都有一个重读音节,其重读音节是固定的。如husband,共两个音节,第一个音节重读;express有两个音节,第二个音节重读;beautiful有三个音节,第一个音节重读;religion有三个音节,第二个音节重读;subterranean有四个音节,第三个音节重读。 在短语或句子中,冠词和介词一般不重读。如在in the morning,on a desk中,in、the、on、a都不重读。 弄清楚什么是音节,就可以理解什么是韵步了。 韵步是一个或两个重读音节和一个或两个非重读音节的排列组合。其类型如下: 韵步类型表

尤利西斯读书笔记 在“1895-1939 年的文学”一文中,Dyson 将乔伊斯的《尤利西斯》而不是 普鲁斯特的《追忆似水年华》推为文学现代派的首要典范:虽然就意识流和深邃 而言,乔伊斯决不能与普鲁斯特比肩并立,但《尤利西斯》更加接近正常人类生 活的中心。在 Dyson 笔下,现代派“首先是一种生活方式,其次才是一项文学纲 领。…现代人作为社会存在,生活在与 18 世纪中叶以前的一切迥然不同的一个 工业世界里,生活方式既不相同,而且还生活在日益忧虑世界毁灭的恐惧之中。 同一切传统的源泉切断了关系, 人也就失去了自己的身份。 人没有确定的阶级或 社会地位,在社会生活中没有众所公认和实行的道德、政治或宗教主张。”【新 编剑桥世界近代史 12/816】 事实上,在《追忆似水年华》描述了传统贵族和上 流社会的精致优雅,而且主张文学是至上的、艺术不是自由创作、而是本质的自 然显露这种修正的柏拉图观念时, 普鲁斯特骨子里的观念完全是古典的; 相较之 下, 《尤利西斯》则完全是现代的:此书中乔伊斯的意识流视角是略庸俗的市民 式的、 杂乱的, 文体风格虽然渊博无匹, 却与贵族式优雅不大相关, 而且, 在 《尤 利西斯》以都柏林微不足道的犹太裔小市民 Leopold Bloom 一天(1904 年 6 月 16 日)微不足道的所思所为来取代《奥德赛》中奥德修斯那史诗性的归家之旅 时,最有力地象征了从古典到现代社会所发生的天翻地覆的巨变。 《尤利西斯》 以意识流的方式记录了犹太裔中年广告代理人 Bloom 从早到凌 晨一天的经历和意识状态,也涉及到另外两个主要人物: Molly (Bloom 的妻 子、出轨的歌手)和 Stephen(Bloom 帮助了的青年教师)。情节如下:Bloom 帮更能挣钱的妻子准备早餐,并意识到妻子的情人 Boylan 下午将要来家与妻子 幽会(片段 4);Bloom 读他匿名交往的一个女士的情书(片段 5);Bloom 参加 了一个葬礼(片段 6);Bloom 到公司”自由人报”处理一个广告(片段 7); Bloom 在饭馆吃午餐(片段 8);Bloom 进了的图书馆,而 Stephen 在此解读莎 士比亚(片段 9);片段 10 记录了诸多其时各色人的琐碎动静;Bloom 在饭店吃 晚餐听人唱歌(片段 11);饭店里聊天,一个“公民“的反闪言论遭 Bloom 反 驳,”公民”追打 Bloom, Bloom 逃脱(片段 12);夜幕下 Bloom 与海滩上邂逅 的青年女子 Gerty 深度暧昧, 但发现面容娇美的 Gerty 是瘸子而失望 (片段 13) ; 深夜 Bloom 去医院探访产妇 Purefory,遇上 Stephen (片段 14) ; 醉酒的 Stephen 去了红灯区与英国士兵冲突被打晕,Bloom 爱护 Stephen 去救护(片段 15,此片 段涉梦境戏剧,瑰丽奇幻无比);深夜 Bloom 与 Stephen 在茶亭歇息(片片段 16);凌晨 Bloom 把 Stephen 领回家吃点东西栖息下,然后 Stephen 辞别(片段 17);老公上床后惊醒的 Molly 的思绪(近 70 页全程无标点,可谓创举,但我 觉得掩饰情色也是原因之一)。

1/6

James Joyce and Lu Xun ----- Ulysses and Gu Xiang Abstract James Joyce and Lu Xun respectively represent the summit of western Irish literature and eastern Chinese literature in the 20th century. They have never met each other all their lives, and they have possessed different cultural background, ideological consciousness and spiritual belief. However, they have some common in thinking structure, and they all have the superior sensibility and discernment that common people are not able to match. Their works are similar at the aspects of themes, aesthetic sense and the origin of material. Through comparing the similarities of James Joyce’s Ulysses and Lu Xun’s Gu Xiang, we can know about these two writers from different point of views. Key words: James Joyce; Lu Xun; Ulysses; Gu Xiang

丁尼生和尤利西斯 SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-

诗人简介阿尔弗雷德·丁尼生是英国维多利亚时代最受欢迎及最具特色的诗人。他的诗歌准确地反映了他那个时代占主导地位的看法及兴趣,这是任何时代的英国诗人都无法比拟的。代表作品为组诗《悼念》。 早期生涯 丁尼生出生于林肯郡的索姆斯比,在12个兄弟姐妹中排行第4。他的父亲是村庄教区牧师。年轻的丁尼生曾在父亲的图书馆里阅读大量书籍,并在8岁时开始写诗。1827年,阿尔弗雷德和他的兄弟弗雷德里克及查尔斯出版了《两兄弟诗集》,其实这部着作包括了三兄弟的作品。阿尔弗雷德的诗歌趋于平淡,只是单纯模仿偶像拜伦的作品。 1828年丁尼生进入了着名的剑桥大学。1829年他的诗歌《廷巴克图》赢得了校长金牌。他成为一个学生团体“使徒(theApostles)”中的一员,并在这些同伴的鼓舞下于1830年出版了《抒情诗集》。一些评论家喜爱这本书中的《马里亚纳》和其它几首诗歌,但总的说来是持负面评价较多。 1831年丁尼生的父亲去世,丁尼生未取得学位就离开了剑桥大学。第二年他出版了一本小册子,名为《诗歌》,但并未被广泛接受。随笔作家亚瑟·亨利·哈兰姆是丁尼生最亲密的朋友,也是他姐姐的未婚夫于1833年去逝。在痛失密友及作品受到恶评的双重打击之下,丁尼生近10年内未再出版作品。 《诗歌》(两卷本,1842年),赢得了评论家及公众的热烈欢迎。最好的诗歌包括《拍岸曲》(受贺莱姆之死启发而创作)、《亚瑟王之死》及《洛克斯利大厅》。丁尼生的长诗《公主》(1847年)与妇女权益有关,并试图证明

女人最大的成就就是幸福的婚姻。(吉尔伯托和苏利文将诗歌改编为滑稽剧《艾达公主》。)丁尼生一些最好的抒情无韵诗篇就来自于以“泪水,空虚的泪水”开篇的那首诗《公主》。后来的版本又加入《轻轻地,柔和地》以及其它几首歌。 晚期生涯 1850年丁尼生的生活发生了三件大事。《悼念》终于付梓,自哈兰姆去世以来,丁尼生一直在创作这部作品。它包括131首短诗,外加一篇序言及后记,是英国文学中最伟大的挽歌之一,也是丁尼生最能经受时间考验的作品。 6月丁尼生娶了艾米莉·塞尔武德(EmilySellwood),同年11月丁尼生继威廉·华兹华斯之后,成为桂冠诗人。 丁尼生作为桂冠诗人的首部正式作品,是庄严郑重但有点拘谨的《悼惠灵顿公爵之死》(1852年)。1854年创作了《轻骑兵进击》,以纪念英国骑兵在克里米亚战争巴拉克拉瓦战役(Balaklava)中体现出来的英雄气概。《莫德》,是1855年出版的一部长篇独白诗剧,评论家对此颇有微辞。 1853年以后,丁尼生多数时间生活在自己位于怀特岛法令福德(Farringford)的庄园中,有时会住在自己1868年建在萨里郡阿尔沃的一所房子里。《莫德》遭到冷遇之后,丁尼生把自己封闭在法令福德,着手创作组诗《国王叙事诗》。1859年这一系列的第一部分出版,讲述亚瑟王和他的骑士的第一部分,立即获得成功。 《伊诺克·阿登及其它诗歌》(1864年)中的《伊诺克·阿登》是丁尼生最着名的诗歌之一。其它几部稍为逊色的历史戏剧作品包括《玛丽女王》(1875年)、《哈罗德》(1877年),以及《贝克特》(1879年)。完整版

Alfred Tennyson: Ulysses 丁尼生:《尤利西斯》 译文:何功杰/飞白(根据两者译文,略作调整) It little profits that an idle king, | 这太无谓——当一个闲散的君主 By this still hearth, among these barren crags, | 安居家中,在这个嶙峋的岛国. Match'd with an aged wife, I mete and dole | 我与年老的妻子相匹,颁布着 Unequal laws unto a savage race, | 不公的法律,治理野蛮的种族, That hoard, and sleep, and feed, and know not me. | 他们吃、睡、收藏,而不理解我。 I cannot rest from travel: I will drink | 我不能停歇我的跋涉:我决心 Life to the lees; all times I have enjoy'd | 饮尽生命之杯。我一生都在 Greatly, have suffer'd greatly, both with those | 体验巨大的痛苦、巨大的欢乐, That loved me, and alone; on shore, and when | 有时与爱我的狄伴一起,有时却 Thro' scudding drifts the rainy Hyades | 独自一个;不论在岸上或海上, Vext the dim sea: I am become a name; | 当带来雨季的毕宿星团催动,我已经变成这样一个名字 For always roaming with a hungry heart | 由于我如饥似渴地漂泊不止, Much have I seen and known; cities of men | 我已见识了许多民族的城 And manners, climates, councils, governments, | 及其风气、习俗、枢密院、政府, Myself not least, but honour'd of them all; | 而我在他们之中最负盛名; And drunk delight of battle with my peers, | 我和同僚们共饮战斗的欢欣, Far on the ringing plains of windy Troy, | 在遥远而多风的特洛亚战场, I am a part of all that I have met; | 我自己是我全部经历的一部分; Yet all experience is an arch wherethro' | 而全部经验,也只是一座拱门, Gleams that untravell'd world, whose margin fades | 尚未游历的世界在门外闪光, For ever and for ever when I move. | 而随着我一步一步的前进,它的边界也不断向后退让。How dull it is to pause, to make an end, | 最单调最沉闷的是停留,是终止, To rust unburnish'd, not to shine in use! | 是蒙尘生锈而不在使用中发亮! As tho' to breathe were life. Life piled on life | 难道说呼吸就能算是生活? Were all too little, and of one to me | 几次生命堆起来尚嫌太少, Little remains: but every hour is saved | 何况我唯一的生命已余年无多。 From that eternal silence, something more, | 唯有从永恒的沉寂之中抢救 A bringer of new things; and vile it were | 每个小时,让每个小时带来一些新东西,带来一些新事物; For some three suns to store and hoard myself, | 三年来我可耻地把自己封存和储藏起来,And this gray spirit yearning in desire | 可这班白的心灵却迫切地向往 To follow knowledge like a sinking star, | 去追随知识,像那西沉的星星, Beyond the utmost bound of human thought. | 到那人类思想极限以外的地方。 This is my son, mine own Telemachus, | 这是我的儿子忒勒玛科斯, To whom I leave the scepter and the isle—| 我给他留下我的岛国和王杖, Well-loved of me, discerning to fulfil | 他是我所爱的,他有胆有识,