河南省:1

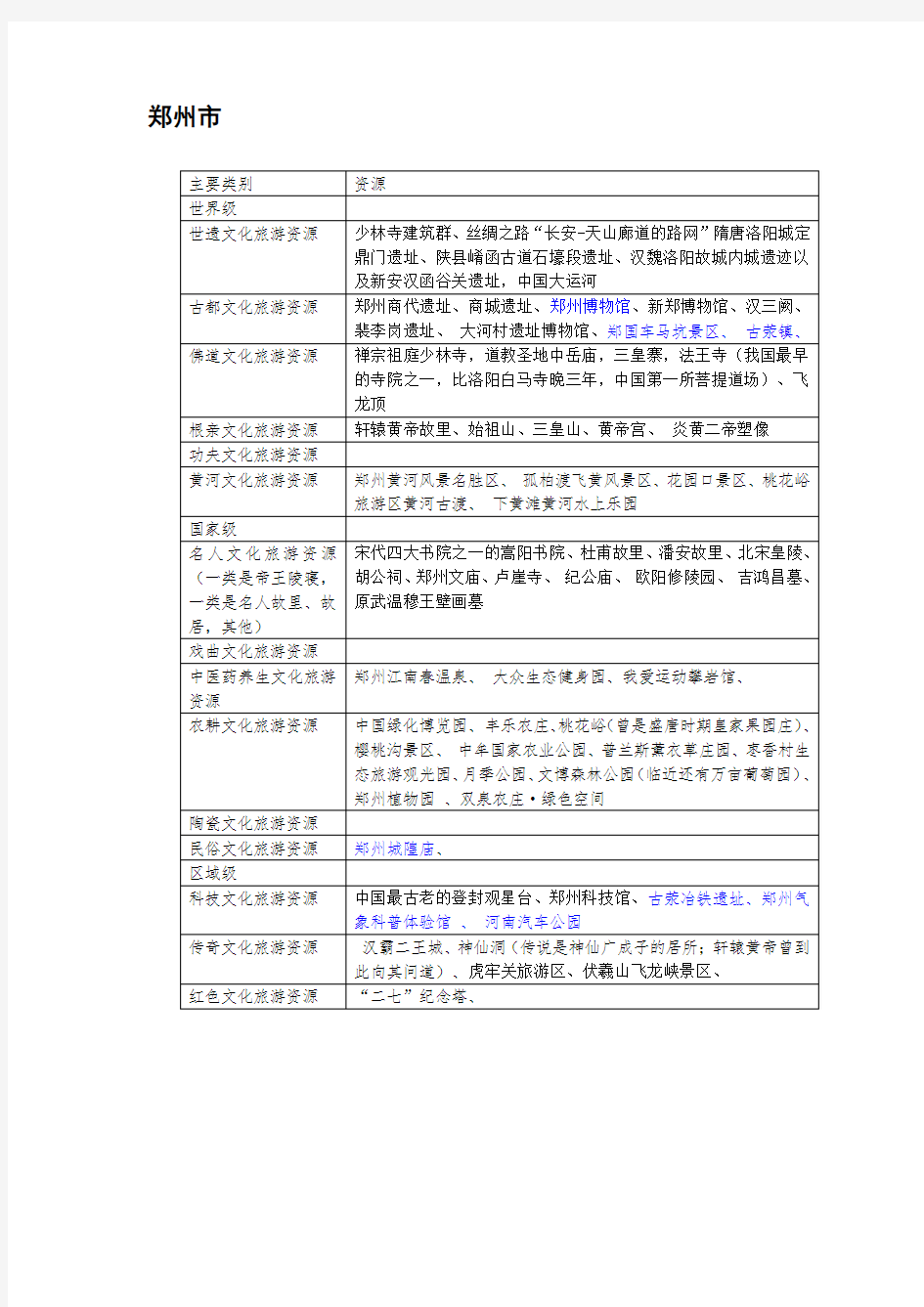

郑州市2

巩义 3

洛阳市 4

HYPERLINK \l _Toc20761 开封市6

HYPERLINK \l _Toc18238 兰考县7

HYPERLINK \l _Toc5331 许昌市8

HYPERLINK \l _Toc6585 新乡9

HYPERLINK \l _Toc2311 长垣县10

HYPERLINK \l _Toc11340 漯河11

HYPERLINK \l _Toc28006 安阳12

HYPERLINK \l _Toc28170 滑县13

HYPERLINK \l _Toc4659 焦作14

HYPERLINK \l _Toc7594 鹤壁15

HYPERLINK \l _Toc5343 济源16 HYPERLINK \l _Toc7711 山东省:17

聊城17

HYPERLINK \l _Toc11561 菏泽市18

HYPERLINK \l _Toc22946 泰安市东平县19 HYPERLINK \l _Toc29533 山西省:20

HYPERLINK \l _Toc24748 运城20

晋城21

长治市22

河北省:23

邢台市23

HYPERLINK \l _Toc3470 邯郸市24 HYPERLINK \l _Toc23083 安徽省:26

HYPERLINK \l _Toc13082 淮北市26

HYPERLINK \l _Toc27112 毫州市27

HYPERLINK \l _Toc18139 宿州市29

HYPERLINK \l _Toc6494 阜阳市30

HYPERLINK \l _Toc23926 蚌埠市31

HYPERLINK \l _Toc14137 淮南市凤台县32

河南省:

河南博物院

洛阳市

新乡

长垣县

整合湘西文化旅游资源之我见 一、问题的提起 “骤雨不终日,暴风不终朝”这句话说明任何物象都不可能永远处于巅峰状态。以凤凰为龙头的湘西旅游业经过十来年的发展,其巅峰期已过,目前正处于巅峰保持期。从公布的统计数据来看,虽然仍呈攀升态势甚至还会出现一个新的高潮势头,但那是产业发展惯性使然,这正如每日气温的变化一样。拿气温的变化来说,从理论上讲每日气温的最高值在正午十二点钟,十二点一过气温便会下降。然而实际情况并非如此,过了十二点,气温并不会下降而是会继续升高直到十四点左右才会出现气温最高值,这是气温上升的惯性使然。实质上过了十二点,促使气温上升的热源——太阳光度已渐趋减弱,气温上升的整体态势是趋弱的。湘西的旅游业目前正是这样一种态势:表面看,客量攀升,来势喜人,然而这是一种真实的假像,实质是目前湘西旅游业的回光返照。湘西的旅游业已呈强弩之末,这是国内整个旅游行业的大势,也是符合物极必反盛极而衰的事物发展规律的,是事物发展的常态。我们所能做的就是在强弩未达“末”之前早做准备,早做谋划,以便更长时间的保持湘西旅游产业的巅峰期。那么,怎么样才能保持湘西旅游业的长盛不衰呢?这取决于两个方面,一是国家层面的政策导向;二是湘西

州自身内部旅游资源的开发利用。也就是内因外因的问题。国家层面的政策导向是外因,自身旅游资源的开发利用则是内因。本文拟就影响湘西旅游产业发展的内因做一探讨。尽管湘西旅游资源丰富,然而经过十多年的挖掘开发,可以说能开发利用的都已开发利用了,很难再开发出新的旅游资源。旅游资源尽管已近乎全面开发,但所得的效益还远远小于所应获得的效益,没有发挥出湘西固有的旅游资源在促进湘西旅游产业发展过程中应当可以发挥的作用。这是为什么呢?这是因为湘西丰富的旅游资源没有被科学合理地整合,各资源点都是各自为政,竞相搞粗放式开发经营,在旅游市场上形成不了合力。旅游资源没有整合,缺乏合力,严重地迟滞了湘西旅游产业的发展。所以整合湘西旅游资源以保持湘西旅游业发展的旺盛势头的问题就摆在了我们的面前。 二、问题的根据 (一)湘西旅游资源概况 作者生长于农村,工作在县城,长期关注土家族、苗族文化,上世纪八九十年代致力于湘西旅游事业,对湘西文化旅游事业发展的历程颇为了解。本文所说湘西为湘西土家族苗族自治州,大湘西则为包扩张家界市全部和怀化市大部在内的整个武陵山区,即古巫州地,唐初著名的巫州平獠之战的古战场,也就是《凤凰厅志》所载的“唐时都督某,镇抚溪苗”的发生地。“镇抚溪苗”后的五十年出现了黄丝桥兵城,黄丝桥城就是为了固守“镇抚溪苗”的成果而构筑的,此是另一话题,在此不再赘述。

第38卷第4期V01.38No.4 郑州大学学报(哲学社会科学版) JOURNALOFZHENGZHOUUNIVERSITY 2005年7月 July2005 论中原历史文化区域的形成及基本特征 史道祥 (河南教育报刊社,河南郑州450004) 摘要:中原地区在新石器时代形成基本的区域文化雏形,在踏入文明门槛之后逐渐形成了中心文化区、黄淮文化区、楚文化区、豫北文化区等基本板块,在社会发展中各具特色,显现出异彩纷呈的崭新气象。由于政治、经济等因素的强烈干预,决定了中原文化自古及今大一统的本位特征以及在中国文化中的主体地位。中原文化区域特征的独立性是脆弱的,各个地区的地方特征在这种强势文化的作用下显得个性软弱、断层明显。 关键词:中原文化;历史区域划分;区域特征 中图分类号:K203文献标识码:A文章编号:1001—8204(2005)04—0093—05 一个地区文化特征的形成,既是这个地区文化长期累积的过程,也是以自己的文化底蕴为基础,对周边文化的吸收和融合的过程,是历史发展的时间和地理环境的空间的结合体,是文化内在逻辑演变和文化空间形态变迁的统一。因此,我们在深入了解中原文化的时候,应从对中原文化的一般认识,上升到了解其各具特色的文化个体现象。 一、中原历史文化区域的形成过程 “文化区域”(CultureRegion)的概念属于文化地理学的范畴,但“文化发展是一种历史现象,区域文化的形成更是历史发展的结果。区域文化虽然是以地域限定的文化类型,但它毕竟脱离不了历史的成因和机缘。也只有当某一区域的文化发展到一定的水平,出现了此地域上的文化共同性和文化联系时,真正的文化区域才算形成”[1]。 一般地说,文化区域起源的初始形式是这一地区的远古文化,也就是我们现在所说的考古学文化。这个时期的文化区域尚未明确稳定,文化水平还不高,它只是在考古文化中显示出了不同器物类型的一致性,同时反映出不同区域的经济、生活方式、风俗习惯的不同,古代文献记载中也反映出各地区土著居民不同的生存状态。具体到中原文化来说,随着20世纪中国考古学发展研究的成熟,特别是新中国建立以来近60年的探索,对中原远古文化区域业已理出基本的线索:在新石器时代,中原主体文化是以豫西为中心的仰韶文化、豫西南和豫南的屈家岭文化、豫东的大汶口文化。 这些区系并不是简单的人为划分,而是着眼于各个地区的文化渊源、特征和发展趋势而形成的。同时,各区系内“类型”之间又有着发展的不平衡性,各大区系间还存在一些文化交汇的连接带,而且区系间的关系也是相互影响的。 随着生产力的提高,社会的发展经历着从母系氏族到父系氏族的转变,到了晚期,私有财产开始出现,氏族也发展为部落和部落联盟。据文献记载,在距今5000年前后,中原大地分布着若干部落联盟,著名的有三大集团:即西部的华夏集团,包括黄帝、炎帝、颛顼、舜等族;东部的东夷集团,包括太吴、少吴、蚩尤等,其活动区域北自山东北部,西至河南东部,西南至河南最南部,南至安徽东部,东至大海;南方长江流域的苗蛮集团,包括三苗、伏羲、女娲等,这一集团的中心在湖北、湖南两省,东部当以今日豫鄂大别山为界以东邻东夷集团,西部则北越南阳一带侵人伏牛、外方各山脉间,以北邻属华夏集团。这三大集团构成了中原原始区域文化的基本框架[2]。 文化区域的形成阶段是方国和封国文化,这是中原文化的基本特色。《史记?封禅书》说:“昔三代之居,皆在河洛之间。”夏人活动的中心区域在晋南和豫西,商文化以商丘一郑州一偃师一安阳而围成一个三角中心区,周人在灭商后政治中心东移,形成了以宗周一成周为轴心的华夏文化区。以豫西为中心,三代时的中原曾经是方国林立,《苟子?富国》 收稿日期:2004—09—08 作者简介:史道祥(1965一),男,河南渑池人,河南教育报刊社副编审。 ?93?万方数据

复旦科技园学院“黄果树领导干部创新发展专题研修班”演讲提纲2014年元月11日 大文化、大美学视野中的旅游资源开发和规划 主讲:庄志民教授(华东师范大学商学院旅游学系) Email:zzmy@hotmail. com 新浪微博:上海庄志民 庄老师简历自述 曾是下放知识,文革期间进的大学,硬是靠鲁迅所赞美的“韧”劲,在高校打拼到现在。所以在“卡拉”时喜欢“OK”那首《爱拼才会赢》。 1974年留校任教,高校教龄近四十年,热爱教育事业,一心想做个好老师。 1986年在安徽大学被破格晋升为副教授,因为在这之前在上海人民出本社出版了两本美学著作。 1991~1993年作为交流教授赴美在中部华盛顿大学任教并进修。 回国后作为引进人才到华东师范大学旅游学系任教,被聘为教授,1995~2001年期间任系主任,后任旅游文化创意设计研究室主任。 社会兼职有:国际休闲产业协会休闲乡村专业委员会副主任、上海市美学学会副会长、安徽大学兼职教授、东联(上海)创意设计发展有限公司首席旅游顾问、上海景语旅游咨询有限公司董事长等。 研究方向:旅游规划、旅游文化与战略管理 与本论题相关的主要著作(独立撰著): ●旅游经济发展的文化空间,学林出版社,1999 ●旅游美学,上海三联书店,1999 ●审美心理的奥秘,上海人民出版社,1983 2002年以来出版发表的部分相关论文: ●《国际化视野中的上海都市旅游形象定位和塑造》,《2003年上海文化发展蓝皮书: 文化发展与国际大都市建设》,上海社会科学出版社,2002,合作者:吴杨 ●《体验经济时代的上海都市旅游产品创新设计研究》,《2002年上海文化发展蓝皮 书:文化创新与城市发展》,2002 ●《美学视野中的上海都市旅游形象定位》,收入《世纪之交的上海审美文化建设》一 书,作家出版社2002 ●《论千古名作<醉翁亭记>与滁州市旅游产业发展以及产品设计的相关性》,发表于 《桂林旅游高等专科学校学报》,2003-2 ●《注重对“心”经济的研究》,《文汇报》2002年10月8日 ●《申博成功的上海将使世界更精彩》,《现代领导》2003-1 ●《打造上海的“精彩”》,《文汇报》“文汇时评”专栏2002年12月6日 ●《上海旅游定位:精彩之都》,《人民日报华东版》2002年9月26日

关于河南历史文化资源与旅游业的融合 论文摘要:河南历史悠久,资源丰厚,对于那些研究东方文化和华夏文明源流的旅游者来说,河南如同一座浩瀚的天然历史博物馆,一本看得见、摸得着、进得去的中国历史文化教科书。随着旅游业的发展,河南也充分利用自己本身的历史文化资源,开展以历史为载体的旅游活动。 论文关键词:历史;文化;旅游 一、历史文化资源在河南旅游业中的作用 文化资源是旅游资源的基本要素,也是旅游业的基础和主要内容,随着旅业的发展和人们生活水平的提高,对旅游的认识已经不仅仅停留在游山玩水上,开始追求更高层次的精神需求,而历史文化资源就成了这些游客情有独钟的地方,历史文化资源也成了旅游业的支柱之一。目前的历史文化旅游主要体现在以下几个方面: (一)古都文化旅游 从公元前21世纪第一个奴隶制王朝夏王朝的建立到封建社会鼎盛时期的北宋王朝,形成了以洛阳、开封、安阳、郑州四大古都为中心,以炎黄文化、河洛文化、黄河文化、殷商文化、汉、唐、宋文化为标志的中原古都文化荟萃之地。 (二)古遗址文化旅游 河南地处中原,是人类活动较早的地方,早在五六十万年前,南召猿人就已经在这里活动居住,距今一万年至五千年前的新石器时代文化遗迹、遗址,在河南已经发现数百处之多,河南省发现的古文化遗址,分布密集,规模之大,遍及全省,包含有裴李岗文化,仰韶文化,龙山文化,二里岗文化,商周文化,中间毫不间断,各文化在中州的大地上、在各个时期绽放异彩留下了丰富的遗迹遗物。 (三)历史名人及陵墓文化旅游 得天独厚的地理环境,深厚的历史文化积淀也吸引了众多的文人名士在中原这块神奇的土地上留下了他们的足迹。由此也衍生除了许多旅游景点,如诗圣杜甫故里杜甫墓,中华第一古军校云梦山的始祖鬼谷子王禅,南阳市的张衡墓和医圣祠,纪念老子的太清宫等。中原地区独特的山水优势,历来就是古代帝王将相理想的寝陵之地,中原地区著名的皇陵墓葬群有安阳殷墟商王陵区,洛阳一带的邙山历代帝王陵,巩义北宋皇陵区、袁世凯墓、关林等。 (四)宗教文化旅游 河南地处中原,历史上是华夏文明的发源地和核心区域,宗教文化发展早,类型多样,积淀深厚,宗教旅游文化资源优势突出,在河南旅游文化资源中占有特殊地位。河南是中国原始宗教之源,在长达数千年的历史长河中,以龙为图腾的原始宗教现象和崇拜形式,逐渐发展成中华龙文化。道教文化源远流长,登封中岳庙是历代皇帝祭祀中岳神的地方,是我国

文化在旅游业发展中的重要性已经得到普遍认同,它可以凸显一个城市、景区和度假区的个性,提升其品位和内涵,丰富游客体验,促进游客消费。但是,知易行难。如何挖掘和利用文化做好旅游?很多地方还是十分困惑、成效不大。在此,本人做一些总结。 一、文化旅游开发的基本路径 首先,必须深入了解和研究自己的文化,摸清家底。 这一工作,文化部门责无旁贷。要分门别类,以图片、录音、录影、书籍、杂志等多种形式对于各种物质遗产和非物质遗产进行整理和挖掘,建立完整的文化资源库。 其次,必须对于文化旅游资源的旅游价值进行评估。 文化资源不等于旅游资源。中国是文化大国,各地都有很多地方文化素材。地方官员往往引以为自豪,号称自己资源丰富、历史悠久、文化璀璨。但是,它们有的是遗迹(如古田会议会址),有的是遗址(如赤壁之战),有的是传说(如“黄粱美梦”),有的是风情(如开渔、民歌)。他们往往具有“小、散、虚”的弱点。一个凄凉的墓、一个残缺的碑,一个空中漂浮的传说。1000年历史的,往往只能看到近10年重修的新建筑,有的什么都没有,只是废墟;有的已经无处可寻,只有传说。

哪些文化资源可以做旅游,哪些不可以做,要以旅游吸引力为标准。一般而言,地方文化资源的开发重点素材是: 1.地方建筑。民居、桥梁、城池、寺庙等,展现地方民居的风格、材料特点,让游客体验其功能; 2.地方曲艺。如山歌、地方剧。对于外地的旅游者,由于存在语言差异,宜以技术手段加上内容解说以能理解和欣赏。 3.地方饮食。包括地方菜、茶、咖啡、水果等等,应尽量向游客展现其魅力。 4.民俗节庆。例如元宵举行的客家梅州埔寨烧龙灯,还有客家山歌节、擂茶文化节、客家艺术节等。 5.历史渊源。重大历史事件(如战争战役)、名人事迹。 6、民间工艺,如刺绣、年画、剪纸等等。工艺品的用材,宜尽量使用当地的独特材料,例如韩国济州岛用火山灰石头雕刻的民间宗教人像。 第三,选择文化旅游资源的开发方式。 文化旅游的开发方式目前主要有以下5种: 1、博物馆。这是最传统的一种方式,如各地的名人故居博物馆、历史博物馆、一些专题博物馆(如雷州石狗博物馆、潍坊风筝博物馆)。

试卷代号:1 305中央广播电视大学2011-2012学年度第一学期“开放本科”期末考试(开卷) 中国文化概观 2012年1月 一、填空题(每空2分,共20分) 1.在中国文化中,两种法则经常是错位的,主要表现就是士大夫从政时,每每以(思想的法则)代替(历史的法则),结果是给王朝政治带来灾难和混乱,加速王朝的灭亡。 2.论古代政治之宽平,当以西周制度为最。在政治上,周王的本质不同于国家的本质,周王是(最高权力 )的掌握者,而不是(所有权力)的把持者。 3.在商鞅变法的过程中,民众经由(户籍)和(什伍连坐)等制度,被严格地控制了起来。 4.(黄宗羲)在《明夷待访录》中以“四大害”来称胥吏的罪恶,这一点和(顾炎武)在《郡县论》中的指责和忧虑一致。 5.历史上变法成功者,商鞅而外是中唐(两税法)、张居正整理明朝财政及清代(摊丁人亩) 二、名词解释(每个10分,共20分) 6.国人答案要点:简单地说,就是“城里人”,就是住在城郭里面的人。这是西周分封建国的果。这些人是封建国家国邑体系的基础,国家大事他们是应当参加的,如大的军事行动、大的典礼如“大蔸 礼”之类。春秋以前,国人大众是一个政治经济上颇能捍卫自己的社会群体;春秋以后,则变为一群被动的农民。 7.八股文 答案要点:八股文是一种“代圣人立吉”的文体,从《四书》出一个句子,考试者必须模仿圣人的口气,挖空心思没话找话地对其进行阐发。其文章结构有破题、承题、起讲、人手、起股、中股、后股、束股八部分组成,故名八股文。这种文体高度讲究形式,讲究声律、对偶等。八股文题目范围过窄、思想束缚严重,但却是明清科举考试录取与否的主要依据。 三、筒答题(每小题10分,共20分;每小题答题不要超过300字) 8.简述“轻重”之术的文化史意义。 答案要点: 文化史研究的是一个文明的国家群族的历史道路和历史命运。春秋战国东西两大区域的文化分野,其间的胜负,关涉着中华民族未来的走向。假如不是商鞅那一套富国强兵论最终获得了胜利,而是在治国理念上走《管子》“轻重”之术的路线,中国的历史文化肯定会是另一番模样。 首先,以小农为核心的重农主义,肯定不会在中国获得那样永久性的统治地位。 其次,《管子》的“轻重”之术,是一种国家干预的治国之术。它

《中西旅游文化审美比较》课程整体教学设计(2012~ 2013学年第二学期) 课程名称:中西旅游文化审美比较 所属系部:文化与艺术系 制定人: XXX 合作人: 制定时间: 2012年7月 苏州工业职业技术学院

课程整体教学设计 一、课程基本信息 课程名称:中西旅游文化审美比较 课程代码:0104 FE学分:2 学时:32 授课时间:第学期授课对象:全院各专业学生 课程类型: 基本素质选修课(文化类) 先修课程:无后续课程:无 二、课程目标设计 总体目标: 通过本课程学习,以旅游为切入点,使学生了解中西文化史上的一些基础知识,丰富比较文化知识和旅游审美知识,培养其国际视野,使其会游能悟,并掌握跨文化交流的本领,掌握基本的用历史唯物主义文化观点观察、分析和解决问题的能力。 能力目标: 1. 通过教师介绍和视频观赏,能基本分辨中西旅游文化的审美特征。 2. 通过自我学习和师生互动,能熟练讲述中西造园的艺术手法及各自特点。 3. 通过课堂视听和课外练习,能够掌握中西建筑的不同风格。 4. 通过课外作业、资料查找、编写旅游资料等,提高对中西方人文景观的鉴赏能力。 知识目标: 1. 知道中西旅游文化的审美特征。 2. 理解中西双方在自然景观审美趣味上的差异。 3. 了解中西造园及园艺的艺术手法及各自特点。 4. 懂得中西雕塑的题材样式、雕塑的材料和技巧。 5. 掌握书法与西方美术字、中西绘画观念与绘画题材之异趣。 素质目标: 1.通过对中西旅游文化审美特征的了解,感受中西旅游文化的不同审美魅力。

2.通过对中国旅游景点和营造艺术的具体了解,产生对祖国文化的热爱和自豪之情。 3.通过对中西旅游文化的深入赏析,感悟其中蕴含的人类文明、传统美德和现代理念。 4.通过学习写游记、编写旅游资料等,体验旅游之美,激发对旅游持续性的游赏和热爱之情。 与职业岗位相关的能力与素质 1、针对动漫专业的学生,课程中《书画品》单元补充了艺术史论,培养其艺术素质。 2、针对电艺专业的学生,培养其综合艺术素质。 3、针对旅游专业的学生,培养对旅游文化的深刻理解和领悟能力。 4、针对国际教育学院尤其是其商务外语专业的学生,培养跨文化交流及传播中国文化的意识和能力。 5、对其他工科各专业,培养学生的旅游能力(有钱有闲只是外部条件,会旅游能感悟才是自身能力),丰富其业余生活,调济、支持其职业生涯。 三、课程内容设计: 序号模块(或子模块)名称学时 1 风土情 2 2 审美心 2 3 山水游 2 4 建筑观 4 5 园林景 4 6 雕塑赏 2 7 书画品 4 8 工艺饰、服装艺 4 9 饮食尝、游乐术 4 10 游记文 2 11 学生旅游影视(照片、视频)文字作品交流 2 合计32 四、能力训练项目设计

深圳历史文化旅游资源开发建议 深圳历史文化旅游资源分布广泛,品种丰富。历史文化是旅游的灵魂和根基,要促进深圳旅游业的可持续发展,必须深入挖掘其文化底蕴。深圳的历史文化资源可以整合为古粤文化资源、改革开放文化资源、戏剧文化资源、红色文化资源和名人文化资源。对深圳的历史文化进行解读,并将其转化为旅游资源,一要加强旅游景区建设与旅游人才的培训;二要加大宣传力度,提高深圳作为历史文化名城的知名度;三要以文化为导向,开发有特色的历史文化旅游产品。 深圳位于中国南海之滨、珠江口东岸,与国际大都会香港一水之隔。全市土地总面积为1952.84平方公里,其中,深圳经济特区为395.82平方公里。2008年末常住人口876.83万人,其中户籍人口228.07万人,占常住人口比重26%:非户籍人口648.76万人,占比重74%。深圳有少数民族36万多人,是继北京之后全国第二个聚齐56个民族成分的大城市。在大运会的带动作用下,2011年我市接待游客8351.93万人次,同比增长8.49%。其中,国内游客5352.30万人次,入境游客2999.63万人次,与去年相比分别增长11.08%,4.17%。国内旅游市场增长势头强劲,增幅高出入境旅游市场6.91%。 一、深圳历史文化旅游资源开发的可行性 1.历史文化是旅游之魂 现代社会,旅游日益成为人们生活中的重要内容。美国旅游人类学家雷革本认为,旅游者所具备的条件,主要包括“可供自由支配的收入”和“文化自信”两个方面,“文化自信的关键不在收入,而在于所属的阶层,特别在于旅游者受教育的程度。”据调查,游客中受过大学教育的占半数以上,他们旅游意识更强,也更能理解旅游的真正价值。又据国家有关部门统计调查:日本等东亚、东南亚来华想了解中国历史文化的占49%,而欧美游客中想了解中国历史文化的占80%。因此,现代人们旅游已不仅仅是简单的满足吃、喝、玩、乐,更重要的是一种文化消费。“现代旅游现象,实际上是一项以精神、文化需要和享受为基础的涉及经、政、社会、国际交流等内容的综合性大众活动。”从某种意义上说,旅游是实现旅游者心理动机的一种方式,与一般的自然观光旅游相比,历史文化旅游体现了旅游者更为高尚的旅游动机,即通过旅游达到更高层次的审美目的。因为历史文化旅游是以现有的历史文物古迹,产生过重大影响的历史人物、重大的历史事件、重要的历史文献、重大的发明创造、科学技术知识、民族传统文化及风俗等为依托,借助一定的物质手段,利用其知名度以及独具特色的人文环境,使游客产生审美情趣和求知兴趣,通过历史的回顾,得到全方位的精神上、文化上享受的一种活动。深圳民俗文化发源于小农经济时代,在农耕文化的基础上吸收了海洋文化的精华,显示出强大的生命力。它继承了民族文化的优秀传统,并在改革开放后得到复兴和创新,注入了新时代精神。多姿多彩的民俗文化犹如强力的磁场,为本地群众所喜闻乐见,吸引了众多海内外游客。“只有民族的才是世界的”,随着深圳向国际化城市迈进,民俗文化将作为一道亮丽的风景线,成为世界人民观察和了解深圳社会与文化的一扇窗口。这就要求我们开发出具有一定文化含量与文化品位的旅游产品。利用当地丰厚的历史文化资源发展旅游业,繁荣经济已成为世界各国发展旅游业的大趋势。像埃及金字塔对游客的巨大诱惑力,许多外国朋友对我国北京长城、西安秦陵兵马俑的钦羡,充分说明了历史文化的极大魅力。 2.深圳拥有丰富的历史文化资源 “深圳”地名始见史籍于1410年(明永乐八年),于清朝初年建墟。当地方言俗称田野间的水沟为“圳”或“涌”。深圳正因其水泽密布,村落边有一条深水沟而得名。深圳又称

一、陕西的特色文化 1.陕西是中华民族发祥地之一,周、秦、汉、唐等十多个朝代或重要政权先后在这里建都,又是革命圣地延安的所在地,典籍丰富、文化遗存也多,许多风俗习惯多有可供追寻的历史渊源。地域上:东面黄河、西望关陇;北临塞外草原,南接巴蜀水乡,横跨陕北高原、渭水盆地和秦巴山区。民风民俗既源远流长、根深叶茂,又争奇斗艳,异彩纷呈。 陕西民俗的地域划分为:关中地区、陕北地区和陕南地区。关于关中地区的地理特点、历史地位、早期经营及至西汉初期的尚农遗风,《史记·货殖传》说:“关中自千雍以东至河华,膏壤沃野千里,自虞夏之《贡》以为上田。而公刘适邠,太王王季在岐文王作丰,武王都镐,故其人犹有先王遗风,好稼墙,殖五谷。” 关于陕北地区新的人文风貌的出现、地域特点与习尚,《册府元龟》说:“秦始皇遗蒙恬攘却匈奴。得其河南造阳之北千里地甚好,于是筑城郭,徙民居之,名曰…新秦?。”《汉书·地理志》说:“安定、北地、上郡、西河、皆迫近戎翟,修习战备,高尚气力,以射气力,以射猎为先。”这一背景,与陕北腰鼓的声象相联系是可以相互印证的。关于陕西地区的早期风习,《汉中府志》说:“汉中府,其俗强劲质朴,力农习射。武都氏叟多羌戎之民,其人半秦,多勇戆;土地险隘,其人半楚,风俗略与荆州、沔州郡同。”《寰宇记》说:“汉高祖发巴蜀,伐三秦,迁蜀七姓于商洛,其俗多猎山伐木,深有楚风。”

《宁强州志》也说:“宁强州”风气兼南北,语言杂秦、蜀。都充分显示着相邻地区风习的相互影响作用和风习的地域特点。关于对先秦风习的评价,《薛思庵(野录)》说:“读《秦风》喜得无淫奔之诗,见得秦俗好。”显现出对岐周良好风习传承的渊源。至秦亡汉兴,汉高祖刘邦进军商洛、途经霸上,西入咸阳,南屯汉中;回击三秦,建都长安,关内关外风习会合,使民风民俗的发展进入了一个新的历史时期。关于秦地风习的变迁、特点及其重大意义,宋代理学家朱熹在《朱子诗传》中有段颇为深切的概括和论述。谨转录如下:“秦之俗,大抵尚气概,先勇力,忘生轻死。然本其初而论之,岐丰之地,文王用之以兴,…二南?之化,如彼其忠且厚也。秦人用之,未几而一变其俗,则悍然有招八州而朝同列之气。何哉?雍州土厚水深,其民厚重质直,无郑卫骄惰、浮靡之习。以善导之。则易于兴起,而笃于仁义;以勇驱之,则其强毅果敌之资,亦足以强兵力农而戌富强之业,非山东诸国所及也。面食则是陕西人自古迄今的传统主食。这同陕西的农业生产也是密切关联的。陕西农业,源远流长,生产习俗也在社会历史发展中不断向前发展着。 2.作为中国共产党领导中国革命的根据地,延安是中国红色旅游景点最多、内涵最丰富、知名度最高的红色旅游资源富集区。全市境内现有革命旧址351处,国家级重点文物保护单位22处,珍藏文物3万多件。延安红色旅游资源数量占陕西省的72%,是全国保存最完整、面积最大的革命遗址群和全国爱国主义、革命传统、延安精神三大教育基地。“弘扬红色文化、发展红色旅游不仅是培育旅游业

如何挖掘旅游资源的文 化内涵 公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

如何挖掘旅游资源的文化内涵 摘要:随着我国的国民经济不断发展,人们的生活水平不断提高,大家都开始注重享受型消费,旅游便是其中最典型的一项,旅游不只是一种社会经济现象,更是一种文化现象。旅游总是离不开文化,与文化息息相关,旅游的发展需要借助文化的推动。发掘旅游景点的文化内涵就相当于在寻找旅游景点的灵魂。中华文化博大精深,旅游景点只要有了传统文化作为依托,这汪泉水才能永不干涸。本文的目的是为了探究如何从博大精深的中华文化中挖掘出旅游景点的文化内涵,从而推动当地旅游的科学发展和可持续发展。 关键词:挖掘;旅游资源;文化内涵 近年来,随着经济的不断发展,人们的出游量也在不断增大。但是对于一个景点来说,想要得到长久的可持续发展。他就一定要依靠时代所赋予自己的文化内涵。没有文化内涵的旅游景点,就像是一个没有灵魂的人,景色再美,也经不住时间的推敲和人们的考验。旅游资源不只需要依赖于一定的自然条件,更需要依赖经济文化条件。所以,研究如何挖掘旅游资源的文化内涵是推动当地旅游发展的重要载体。笔者通过考察走访,从联系历史背景与历史人物,结合当地特产特色,不断进行丰富沉淀,保护文化内涵不消灭四个方面对于如何挖掘旅游资源的文化内涵给出了一些建议。 一、联系历史背景与历史人物 旅游业想要生存和发展,就必须要依靠旅游资源,拥有足够丰富的旅游资源才能够吸引游客的目光。旅游资源往往分为自然旅游资源和人文旅游资源。人们在选择旅游目的地和旅游产品时,越来越开始更加重视他们的文化内涵。那些自

中原文化起源与发展的地理环境分析 22101030 缪海洋 摘要:中原文化是几千年来中原地区人民在长期的生产实践和社会活动中所创造的物质财富和精神财富的总和。河南省居中的地理位置、四季分明的气候特点和黄河的影响,使中原文化表现出创造性与根源性、历史延续性、开放性与兼容性、地域差异性等特点。 关键词:中原文化;地理环境;文化特点 一、中原文化及其特点 中原文化是河南人民在长期的生产实践和社会活动中所创造的物质财富和精神财富的总和,中原文化有广义和狭义之分。广义的中原文化泛指以河南为中心,包括其周边地区在内的地域文化;狭义的中原文化仅指河南省域内的文化。本文中的中原文化是就狭义而言的。中原文化是几千年来人们改造该地区的环境所形成的,它具有自己的时空特点和文化特质,概括起来具有以下特点。 (一)根源性就是说中原文化在整个中华文明体系中具有发端和母体的地位。无论是人类记载的史前文明,还是有文字记载以来的文明肇造,都充分体现了这一点。从“盘古开天”、“女娲造人”、“三皇五帝”、“河图洛书”等神话传说,到早期的裴李岗文化、仰韶文化等考古学文化,都发生在河南。夏、商、周三代,被视为中华文明的根源,同样发端于河南。作

为东方文明轴心时代标志的儒道墨法等诸子思想,也正是在研究总结三代文明的基础上而生成于河南的。 (二)创造性就是说中原文化对构建整个中华文明体系发挥了筚路蓝缕的开创作用。无论是经典思想和政治制度的建构,还是汉文字和商业文明的肇造,乃至重大科技的发明与中医药的重大发现,都烙下了中原文化的胎记。《易经》、《道德经》对宇宙、社会、人生的独特发现,极大地影响了中国人的民族性格和民族文化心理。李斯提出的郡县制,确立了中国几千年封建社会的基本制度模式;张仲景的《伤寒杂病论》、张衡的浑天仪,都在中国历史乃至世界历史上占据着举足轻重的地位。 (三)兼容性就是说中原文化具有兼容众善、合而成体的特点。中原文化通过经济、战争、宗教、人口迁徙等众多渠道,吸纳了周边多种文化中的优秀成分,实现了物质文化、制度文化和思想观念的全面融合与不断升华。考古人员发现,20万年前南北文化就交汇在中原一带。进入新石器时代,文化交流更为频繁,文化融合更为深化。新石器时代中原文化与周边地域文化具有许多共同点。胡服、胡乐、胡舞、胡人食品在汉唐间传入中原,都融入中原文化之中。世界其他地区的宗教基本都具有排他性,但是作为外来宗教的佛教传入中原,却被本土的儒道文化所接纳,成为中原文化和中华文化的重要组成部分。 (四)开放性就是说中原文化有着很强的辐射力和影响力。集中表现在:一是辐射各地。如岭南文化、闽台文化以及客家文化,其核心思想都来源于中原的河洛文化。二是化民成俗。中原文化中的一些基本礼仪规范常常被统治者编成统一的范本,推广到社会及家庭教育的逐个环节,

中 国 旅 游 史 期 末 考 查 论 文 2014年12月29日星期一

历史文化在旅游发展中的重要地位 历史文化与旅游学院旅游管理费倩倩20124050106 摘要:近年来旅游业迅速的发展壮大,预计在2020年中国将成为世界上旅游出入境人数最多的国家。然而我国是一个历史文化资源与自然旅游资源丰富的国家,除了部分自然资源的开发外,便是历史文化旅游资源,而对这一部分的资源的开发,则关系到我国旅游形象的定位,历史文化传承与未来旅游发展的情况等。论文从旅游主体,历史文化本身和社会的要求三个方面研究了历史文化在旅游发展中的重要地位,以及怎样运用历史文化很好的服务于旅游的发展。 关键词:旅游资源游客心理旅游业历史文化 历史文化旅游从表层意思是指对体现国家历史人、事、物和各种遗迹的旅游。深层次意思是指在旅游的三要素中,旅游吸引物所蕴含的文化内涵,其文化内涵则是吸引游客的重要因素,换句话说历史文化旅游中的旅游文化是吸引游客的重要吸引物。 历史文化与旅游存在着密切的联系,历史文化是旅游发展的支柱,是旅游发活动进一步扩展的内核,可以从一些历史文化旅游发展很好的地方如西安,利用西安深厚的历史文化来发展旅游,吸引了大量的游客,并很好的将其发展成为支柱产业。旅游则是传承历史文化思想价值的最佳载体,旅游用其强大的文化传播作用将中国有价值的思想传播弘扬开来。 历史文化在旅游发展中的地位不容小觑。 一、对于旅游者来说 (一)历史文化在旅游的过程中有助于旅游者减缓压力 在当前社会,生存压力非常大,人们更多的选择出游来化解内心的压力,缓解疲劳的身心。忙碌的追求物质生活,失去了内心的信仰,心态的平和,精神世界的遨游。在旅游过程中历史文化的感染下旅游者可以沉浸在历史故事中,领略故事的艺术魅力,感受老祖先的生活,为人处世,丰功伟绩,精湛技艺和留于后人的思想教训等。这些无不给旅游者以净化心灵,抚慰伤痛,补充能量的功效。

中原历史名人与新世纪的中原 地处中原,位居“天下”之中的河南,在中国古代的历史长河中,始终扮演着举足轻重的角色。“逐鹿中原”,“问鼎中原”,中原成为天下士人向往与交流的中心。中原,长时期是中国的政治、经济、文化中心;中原文化,是中国乃至世界当时最先进文化的代表与象征。中原是中国古代文明的摇篮,也是历史上许多名人诞生与成长的地方。中原历史名人的界定包含两重含义:一是籍于中原,根在中原的名人,他们可能有相当一段时间流寓在外,但在思想行为方面,仍然具有较多的中原特性;一是籍于中原以外地区,但长期在中原地区活动并在中原地区留下大量的活动遗迹,他们的思想行为已经与中原结下较多的文化情结,值得中原引以为豪。中原地区厚重的文化积淀的表现之一,便是拥有丰厚的历史名人资源,这种有别于其他省区的独特的资源特点,不应该也不可能成为新世纪中原经济文化发展的桎梏。认真、科学而又有序地挖掘中原历史名人资源,不能仅仅单纯理解为“文化搭台、经贸唱戏”的功利目的,而且应与“以德治国”的新思路相吻合,为新世纪中原地区经济文化的全面振兴开辟更加广阔的天地。一、中原历史名人辈出。据著名学者丁文江先生对“二十四史”中立有列传的历史人物的籍贯进行考证,共有5700余人。其中西汉时期,河南籍名人39人,占19%,在各省中名列第二;东汉时期,河南籍名人170人,占37,名列第一;唐代,河南籍名人219人,占17%,名列第三;北宋时期,河南籍名人324人,占22%,名列第一;南宋时期,河南籍名人37人,占6%,名列第四;明朝,河南籍名人123人,占7%,名列第四;汉唐宋明,河南籍名人912人,占总数的15.8%,名列第一。王天兴先生等主编的《河南历代名人辞典》,收录自传说时代至现代的名人3730人,其中清代及以前3057人,各代分别为:先120 ,秦汉时期422人,魏晋南北朝时期365人,隋唐五代时期548人,宋辽金元时期756人,明清时期846人。姚泽清先生收录的在中国历史上有重要影响与杰出贡献的198名河南历史名人,其中春秋战国时期有老子、庄子、墨子、韩非、商鞅、吕不韦、苏秦、尉缭、范蠡、孙叔敖等18人;秦汉时期有李斯、陈胜、陈平、张苍、贾谊、杜诗、邓禹、许慎、张仲景、蔡文姬等54人;魏晋南北时期有钟繇、司马懿、阮籍、向秀、干宝、谢安、谢灵运、范晔、范缜、江总等39人;隋唐五代时期有张巡、玄奘、姚崇、一行、杜甫、吴道子、韩愈、李商隐、李贺、王审知等44人;宋元明清时期有吕蒙正、韩琦、程颢、程颐、郭熙、李诫、岳飞、许衡、史可法、吴其浚等43人。实际上,北宋及以前的绝大多数历史名人,即使不是河南人,也在河南长期活动并保留有大量遗迹与传说。从考古发现看,河南的史前文化谱系不断,传说中的“三皇五帝”都与河南密切相关;自夏代到北宋近3500年间,共有200多位帝王建都或迁都河南,七朝古都中安阳、洛阳、开封名列其中;用于体现河南历史文化丰厚的地上与地下文物达3万处以上,其中世界级文化遗产1处,国家级文物单位54处;国家级历史文化名城4座;馆藏文物占全国的八分之一,达130余万件;地下文物居全国首位。与名人相关的100大姓中。源于或部分源于河南者达73个,占海内外华人总人口的85%以上。其中可以确指的常见姓氏的起源地为:林(淇县、卫辉、洛阳),郑(荥阳、开封、新郑、新密),李(洛阳、鹿邑),杨(灵宝),于(沁阳),许(登封、许昌),卢(卢氏、洛阳),杜、程、贺、褚、解(洛阳),钟(长葛),廖(唐河、固始),白(南阳、息县),江(正阳、民权),戚、孟(濮阳),尹(洛阳、宜阳),文(开封、许昌、濮阳),殷(淇县、安阳),王(洛阳、开封、淇县、卫辉),黄(潢川),何、韩、游、轩辕(新郑),谢(南阳、太康、唐河),韦(滑县),傅(安阳),蒋(淮滨),潘(固始、中牟),范、顾、姚(范县),孙(濮阳、淮滨),熊(新郑),康(禹州、淇县),史(南乐),龙(偃师),常(开封、新郑),庄(商丘),葛(宁陵),张、柳(濮阳),周(洛阳、汝南),郭(陕县、荥阳),朱(柘城),沈(沈丘、平舆),蔡(民权、上蔡、新蔡),戴(商丘、民权),方(洛阳、登封),陆(洛阳、嵩县),毛(宜阳、济源、原阳),段(荣阳、辉县),武(商丘、安阳),刘(洛阳、鲁山、偃师),梁(开封、汝州、洛阳),唐(方城、唐河),袁(商水、太康、洛阳),吕(新蔡、南阳),魏(开封),夏(巩义、登封、杞县、偃师、淮阳),石(淇县),孔(新郑、商丘、淮阳、濮阳),邱(洛阳、淮阳),侯(新郑、洛阳),雷、禹(登封),温(温县、洛阳),陈(淮阳、平舆、长葛),胡(淮阳、洛阳、舞阳),宋、华(商丘),冯(荥阳),邓(邓州、新野),苏(辉县、温县),叶(叶县),秦(范县、洛阳),邵(汝南、济源、安阳),汤(偃师、商丘),赖(息县),古(洛阳、鹿邑),管(郑州),丁(开封、商丘),单(洛阳、孟县),娄(洛阳、杞县),樊、苗(济源),骆(淇县、内黄、洛阳),司

中国历史文化遗产旅游概述 一、历史遗产是人类共同继承拥有的宝贵财富 19世纪末、20世纪初,随着经济建设的大规模开展,人们渴望旧貌换新颜,作为文化遗产的许多历史遗迹被视为过时的废物,在推土机的轰鸣下化为乌有。经济全球化的发展,国际交往与旅游业的兴盛,使人们越来越看重不同文化的价值,通过旅游去体验不同的人文与大自然。于是,人们开始发现原先那些应该推倒拆除的“危房陋屋"反倒更能吸引游客,于是赶紧刹住推土机。为吸引更广大范围的游客,人们渴望世界范围的认同,渴望一个国际品牌。虽然至今没有一个旅游业国际品牌的评选,但世界文化遗产的独特价值和它的稀有性使其赢得了全世界游客的认可,久而久之,成为了旅游界的知名品牌。 世界文化遗产的殊荣对旅游业的推动是显而易见的。这一殊荣不仅意味着对受封对象的国际认可,也往往会提高其所在地区和国家的知名度。许多过去不为人所知的“荒蛮之地",比如非洲和亚洲地区的森林公园,在登上《世界遗产名录》榜后声名鹊起,吸引了众多的参观者,创造出可观的经济效益和社会效益。此外,世界遗产可以享受国际援助、技术支持、免受战争或人为破坏等一系列优惠待遇,这无异于获得了“国际通行证”,为其跻身“国际旅游热点俱乐部"开创了一条捷径。 世界遗产作为全人类的宝贵财富,以其具有的独特的风景景观、厚重的文化底蕴与悠久的历史,历来受到全世界人们的关注。近年来,随着人们经济水平的提高,闲暇时间的增多与国家交通网络的完善,世界遗产地旅游已经成为民众最受欢迎的旅游形式,并成为提高文化、增长知识、陶冶情操、磨炼意志和增加人的心理机能的重要一环。 二、旅游业与历史学相互促进发展 文化及体现在文化中的人文精神,是维系民族自下而上的生命线和灵魂。加强文化素质和人文精神教育,是在当今世界多元文化的激烈交叉冲突中,使中华民族精神得以保持和发扬的重要手段,也是使我国在激烈的国际竞争中获得成功的一项基础性工作。 旅游是一种文化娱乐活动,它使旅游者在变换地域、开阔视野、认识客观环境中,增加益

民俗文化旅游资源的开发与保护 摘要:随着世界旅游业成为“早晨八,九点钟的太阳”,民俗文化旅游产品也以独立的资格和奇特的风采昂首进入旅游市场。但是,由于旅游事业本身过于年轻,由于民俗文化旅游者的钟爱者们忙于享受“异乡情调”或经营“万种风情”,忽略了对民俗文化旅游资源的开发和保护,造成了民俗资源的破坏。因此,把开发民俗旅游与文化的交流结合起来, 同时将民俗旅游的开发与保护结合起来, 做到统筹规划, 合理发展。 关键词:民俗文化;旅游资源;开发保护 正文: 随着旅游事业的蓬勃发展, 旅游资源的开发和合理利用不断向纵深发展, 既要挖掘、整理、开发其科学、文学、史学、美学和社会学等文化内涵, 扩大其职能, 又要不断探索建立各类旅游资源的外延机制, 启动综合整体优势, 以带动和促进区域经济的全面发展。民俗文化对异地他乡的旅游者来说, 其神秘、罕见、趣味等都构成了一种强大的诱惑, 使其成为必然的旅游资源。把民俗文化作为一种旅游资源来开发、利用, 不仅可以带动旅游业的发展, 更可以弘扬民族的传统文化, 促进物质文明和精神文明的共同繁荣。 中国地域辽阔,民族众多,早在汉代就有“千里不同风,百里不同俗”的说法,即民俗风情。民俗旅游者越多,对民俗旅游资源的损害也随之加大。在文化旅游浪潮的推动下,我国出现了一批以深邃的文化内涵,优美的园林环境,优质的服务和管理的民俗村,风情园,文化村等。但也出现了急功互利,假冒伪劣的民俗经典,乱修乱造石艺粗糙,形式和格调庸俗低下的庙宇及鬼城,组织封建迷信活动,肆意渲染某些不健康的民俗的倾向。如何开发民俗旅游资源成了旅游事业一门重要课程。 民俗即民间风俗习惯, 是广大劳动人民所创造和传承的民间文化, 包括饮食、服饰、居住、节日、民间歌舞、游戏竞技等各方面的民俗风情。旅游学的理论一般把旅游资源分为自然旅游资源和人文旅游资源两大类型, 其中, 民俗文化旅游资源和历史文化旅游资源共同构成人文旅游资源,例如我国的民俗文化旅游资源。民俗文化,是世间广泛流传的各种风俗习尚的总称,包括存在于民间的物质文化、社会组织、意识形态和口头语言等各种社会习惯、风尚事物。它是民

中原是一个以河南为主体的相对区域概念,一是泛指的大概念,包括整个黄河的中下游地区;二是中概念,主要指黄河的中游地区,包括山西、安徽、湖北甚至山东的一小部分;三是小概念,仅指河南省。这里所讲的中原文化,从地域上主要是一个中概念。 一、史前文化。河南史前文化的特点一是时间久远,二是内容丰富,三是领域广泛。裴李岗文化、仰韶文化、龙山文化,以及二里头文化、二里岗文化,成为河南史前文明的主要代表,充分说明中原大地是中华民族文明最早起步的地方。 二、政治文化。黄帝创立了治国理政的雏形。随着氏族部落的发展演变,中原地域出现一批大大小小的国家。进入文明社会以后,从夏朝到元代3400多年间,河南一直是我国政治、经济和文化的中心,先后有200多位帝王建都或迁都于此,中国有八大古都,河南就有开封、洛阳、安阳、郑州四个。历史上难以数计的重大政治事件都发生在这里,演绎了丰富多彩的政治文化。 三、圣贤文化。河南作为中原文化主要发祥地,涌现出了很多的圣贤。在世界四大文明古国中,中国人非常崇尚圣贤。历史上河南的圣贤很多,而且涉及很多领域。如谋圣姜太公、道圣老子、墨圣墨子、商圣范蠡、医圣张仲景、科圣张衡、字圣许慎、诗圣杜甫、画圣吴道子、律圣朱载等。这些圣贤不但以他们高洁的人格赢得了人们的敬仰,而且以深邃的思想,为我们留下了大批宝贵的精神财富,影响了一代又一代人。 四、思想文化。这些圣贤创造的杰出的思想成果,构成了中华文明的基本思想形态。百家集中原,其中儒、道、法、佛是思想文化的四大支柱,都与河南有深厚的渊源。儒学的元圣是周公,孔子是儒家学说的创立者,他的祖籍在河南,他周游列国游说讲学,主要是在中原地区;道家的创立者老子是河南鹿邑人,《道德经》是他在河南灵宝函谷关所作;法家的创始者韩非子是河南人;把佛教引入中国的唐玄奘也是河南人。 五、名流文化。中原历史上名人辈出,二十四史上立传的名人有5700多人,其中河南籍的有912人,占总数的15.8%。唐代留名的2000多位名人中,20%是河南人。 六、英雄文化。中国人崇拜英雄,中原大地也造就了许许多多的英雄人物,这是一种很不寻常的文化现象。中原文化中既有女娲造人、后羿射日、夸父追日、大禹治水等神话传说英雄,也有史册记载的英雄,如历史上第一次农民起义的首领陈胜,替父从军的花木兰,爱国将领岳飞等等。 七、农耕文化。农耕文化最早的起源是在中原地区,裴李岗文化中就有很多新石器时代的农业生产工具,三皇五帝中,伏羲氏教人们结网捕鱼,神农氏教人们播种,大禹治水推动了农田水利事业发展。农耕文化是随着农业生产在中原地区兴起并不断发展的。 八、商业文化。河南是中国的商人、商业、商文化的发源地,中国最早出现的职业商人和最早的税收制度都诞生于河南。王亥是商业鼻祖,子贡是最早的儒商,此外还有第一个爱国商人玄高等等。我国最早的大规模的商业城市开封,1500年前人口有150多万人,是国际性大都市。张择端的《清明上河图》描绘了当时市场繁荣的真实场景,而当时的伦敦只有5万人。商业文化在中原文化中占有十分重要的地位。