压力感受器敏感性试验

王立群郭继鸿

·无创性心电学诊断新技术·

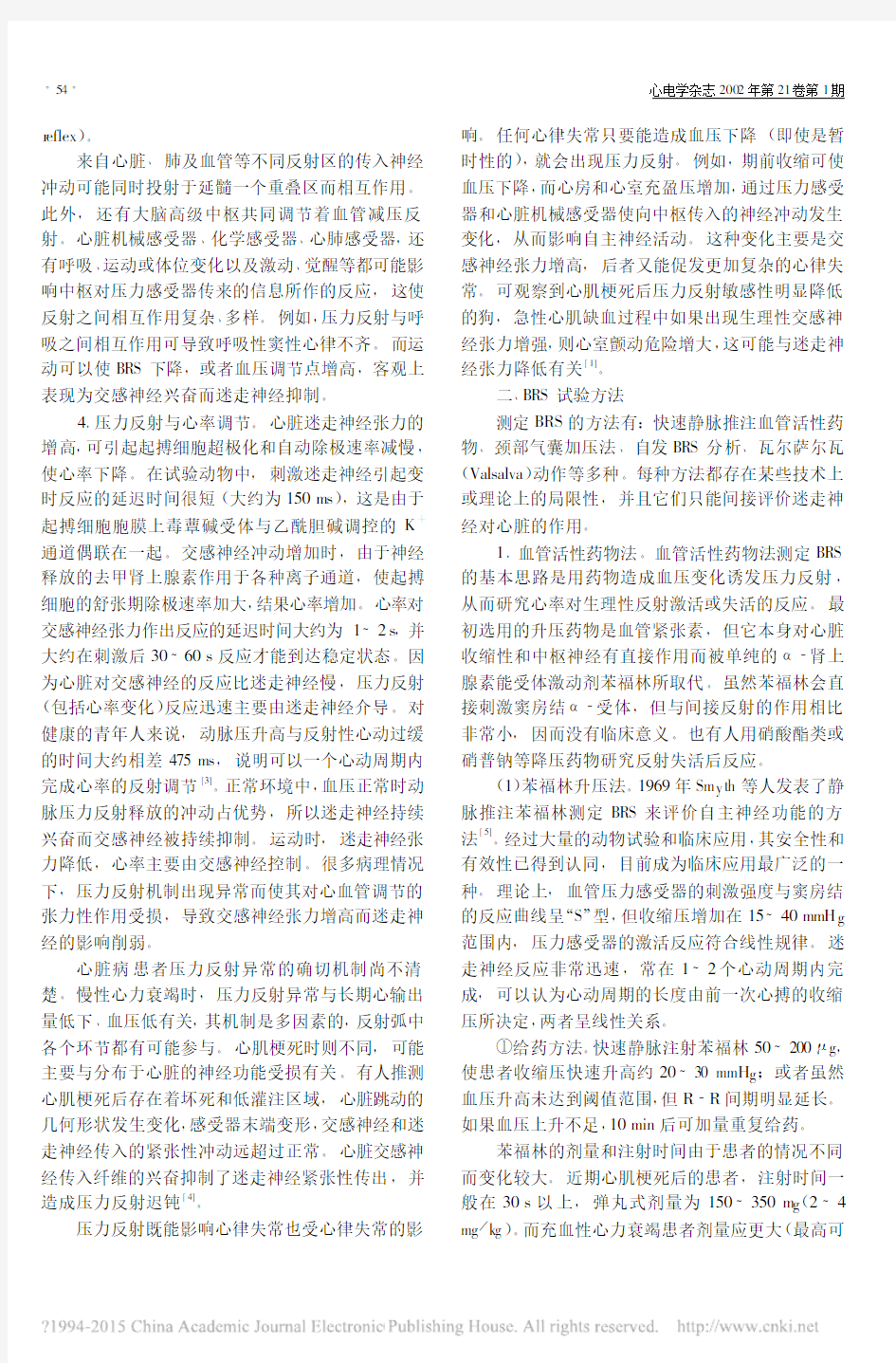

图2压力反射弧的构成。

压力感受器迷走神经舌咽神经延髓

迷走神经中枢

交感神经中枢

迷走传出神经

交感传出神经

心脏效应器窦房结、房室结、心肌

血管效应器

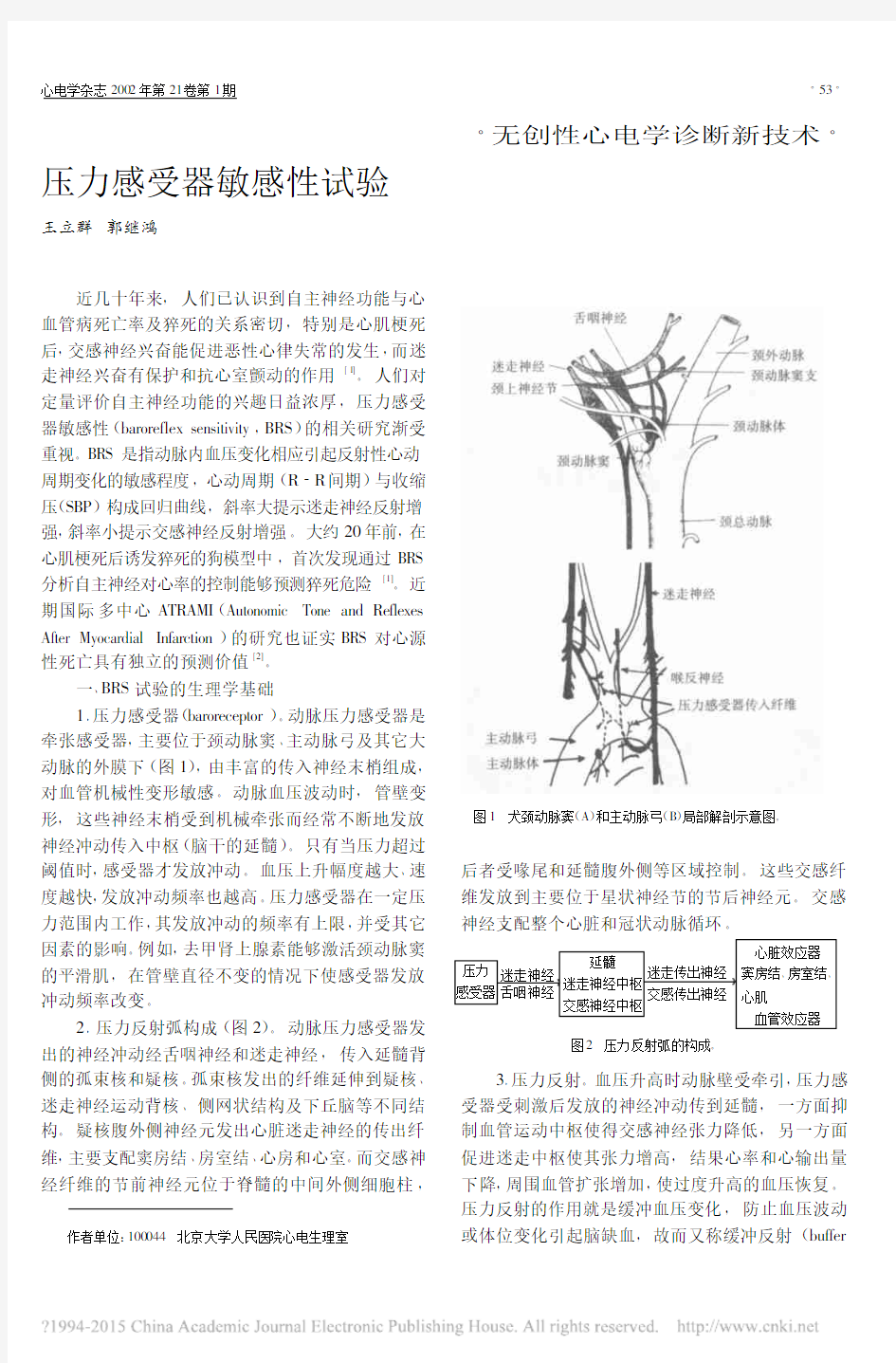

图1犬颈动脉窦(A )和主动脉弓(B )局部解剖示意图。

作者单位:100044北京大学人民医院心电生理室

近几十年来,人们已认识到自主神经功能与心血管病死亡率及猝死的关系密切,特别是心肌梗死后,交感神经兴奋能促进恶性心律失常的发生,而迷走神经兴奋有保护和抗心室颤动的作用[1]。人们对定量评价自主神经功能的兴趣日益浓厚,压力感受器敏感性(baror eflex sensitivity ,BRS )的相关研究渐受重视。BRS 是指动脉内血压变化相应引起反射性心动周期变化的敏感程度,心动周期(R _R 间期)与收缩压(SBP )构成回归曲线,斜率大提示迷走神经反射增强,斜率小提示交感神经反射增强。大约20年前,在心肌梗死后诱发猝死的狗模型中,首次发现通过BRS 分析自主神经对心率的控制能够预测猝死危险[1]。近期国际多中心ATRAMI (Autonomic Tone and Reflexes After Myocardial Infarction )的研究也证实BRS 对心源性死亡具有独立的预测价值[2]。

一、BRS 试验的生理学基础

1.压力感受器(baroreceptor )。动脉压力感受器是牵张感受器,主要位于颈动脉窦、主动脉弓及其它大动脉的外膜下(图1),由丰富的传入神经末梢组成,对血管机械性变形敏感。动脉血压波动时,管壁变形,这些神经末梢受到机械牵张而经常不断地发放神经冲动传入中枢(脑干的延髓)。只有当压力超过阈值时,感受器才发放冲动。血压上升幅度越大、速度越快,发放冲动频率也越高。压力感受器在一定压力范围内工作,其发放冲动的频率有上限,并受其它因素的影响。例如,去甲肾上腺素能够激活颈动脉窦的平滑肌,在管壁直径不变的情况下使感受器发放冲动频率改变。

2.压力反射弧构成(图2)。动脉压力感受器发出的神经冲动经舌咽神经和迷走神经,传入延髓背侧的孤束核和疑核。孤束核发出的纤维延伸到疑核、迷走神经运动背核、侧网状结构及下丘脑等不同结构。疑核腹外侧神经元发出心脏迷走神经的传出纤维,主要支配窦房结、房室结、心房和心室。而交感神经纤维的节前神经元位于脊髓的中间外侧细胞柱,

后者受喙尾和延髓腹外侧等区域控制。这些交感纤维发放到主要位于星状神经节的节后神经元。交感神经支配整个心脏和冠状动脉循环。

3.压力反射。血压升高时动脉壁受牵引,压力感受器受刺激后发放的神经冲动传到延髓,一方面抑制血管运动中枢使得交感神经张力降低,另一方面促进迷走中枢使其张力增高

,结果心率和心输出量下降,周围血管扩张增加,使过度升高的血压恢复。压力反射的作用就是缓冲血压变化,防止血压波动或体位变化引起脑缺血,故而又称缓冲反射(buffer

r eflex)。

来自心脏、肺及血管等不同反射区的传入神经冲动可能同时投射于延髓一个重叠区而相互作用。此外,还有大脑高级中枢共同调节着血管减压反射。心脏机械感受器、化学感受器、心肺感受器,还有呼吸、运动或体位变化以及激动、觉醒等都可能影响中枢对压力感受器传来的信息所作的反应,这使反射之间相互作用复杂、多样。例如,压力反射与呼吸之间相互作用可导致呼吸性窦性心律不齐。而运动可以使BRS下降,或者血压调节点增高,客观上表现为交感神经兴奋而迷走神经抑制。

4.压力反射与心率调节。心脏迷走神经张力的增高,可引起起搏细胞超极化和自动除极速率减慢,使心率下降。在试验动物中,刺激迷走神经引起变时反应的延迟时间很短(大约为150ms),这是由于起搏细胞胞膜上毒蕈碱受体与乙酰胆碱调控的K+通道偶联在一起。交感神经冲动增加时,由于神经释放的去甲肾上腺素作用于各种离子通道,使起搏细胞的舒张期除极速率加大,结果心率增加。心率对交感神经张力作出反应的延迟时间大约为1~2s,并大约在刺激后30~60s反应才能到达稳定状态。因为心脏对交感神经的反应比迷走神经慢,压力反射(包括心率变化)反应迅速主要由迷走神经介导。对健康的青年人来说,动脉压升高与反射性心动过缓的时间大约相差475ms,说明可以一个心动周期内完成心率的反射调节[3]。正常环境中,血压正常时动脉压力反射释放的冲动占优势,所以迷走神经持续兴奋而交感神经被持续抑制。运动时,迷走神经张力降低,心率主要由交感神经控制。很多病理情况下,压力反射机制出现异常而使其对心血管调节的张力性作用受损,导致交感神经张力增高而迷走神经的影响削弱。

心脏病患者压力反射异常的确切机制尚不清楚。慢性心力衰竭时,压力反射异常与长期心输出量低下、血压低有关,其机制是多因素的,反射弧中各个环节都有可能参与。心肌梗死时则不同,可能主要与分布于心脏的神经功能受损有关。有人推测心肌梗死后存在着坏死和低灌注区域,心脏跳动的几何形状发生变化,感受器末端变形,交感神经和迷走神经传入的紧张性冲动远超过正常。心脏交感神经传入纤维的兴奋抑制了迷走神经紧张性传出,并造成压力反射迟钝[4]。

压力反射既能影响心律失常也受心律失常的影响。任何心律失常只要能造成血压下降(即使是暂时性的),就会出现压力反射。例如,期前收缩可使血压下降,而心房和心室充盈压增加,通过压力感受器和心脏机械感受器使向中枢传入的神经冲动发生变化,从而影响自主神经活动。这种变化主要是交感神经张力增高,后者又能促发更加复杂的心律失常。可观察到心肌梗死后压力反射敏感性明显降低的狗,急性心肌缺血过程中如果出现生理性交感神经张力增强,则心室颤动危险增大,这可能与迷走神经张力降低有关[1]。

二、BRS试验方法

测定BRS的方法有:快速静脉推注血管活性药物、颈部气囊加压法、自发BRS分析、瓦尔萨尔瓦(Valsalva)动作等多种。每种方法都存在某些技术上或理论上的局限性,并且它们只能间接评价迷走神经对心脏的作用。

1.血管活性药物法。血管活性药物法测定BRS 的基本思路是用药物造成血压变化诱发压力反射,从而研究心率对生理性反射激活或失活的反应。最初选用的升压药物是血管紧张素,但它本身对心脏收缩性和中枢神经有直接作用而被单纯的α_肾上腺素能受体激动剂苯福林所取代。虽然苯福林会直接刺激窦房结α_受体,但与间接反射的作用相比非常小,因而没有临床意义。也有人用硝酸酯类或硝普钠等降压药物研究反射失活后反应。

(1)苯福林升压法。1969年Sm y th等人发表了静脉推注苯福林测定BRS来评价自主神经功能的方法[5]。经过大量的动物试验和临床应用,其安全性和有效性已得到认同,目前成为临床应用最广泛的一种。理论上,血管压力感受器的刺激强度与窦房结的反应曲线呈“S”型,但收缩压增加在15~40mmH g 范围内,压力感受器的激活反应符合线性规律。迷走神经反应非常迅速,常在1~2个心动周期内完成,可以认为心动周期的长度由前一次心搏的收缩压所决定,两者呈线性关系。

①给药方法。快速静脉注射苯福林50~200μg,使患者收缩压快速升高约20~30mm H g;或者虽然血压升高未达到阈值范围,但R_R间期明显延长。如果血压上升不足,10min后可加量重复给药。

苯福林的剂量和注射时间由于患者的情况不同而变化较大。近期心肌梗死后的患者,注射时间一般在30s以上,弹丸式剂量为150~350m g(2~4 mg/kg)。而充血性心力衰竭患者剂量应更大(最高可

图3正常人BR S测定。A.实线为每次心跳时收缩压变化值,虚线为心动周期的变化值。B.对A两条纵向虚线区数据进行回归分析得出的回归曲线的斜率是20ms/mmHg。

图4心脏移植术后患者的BRS。A.收缩压上升时心率几乎不变。B.回归曲线的斜率为0.22ms/mmH g,接

近于0,而其相关系数r为0.61,有显著性意义。

峰压最长R_P间期-基础R_P间期

SBP升高值

BR S值=

=

R_P间期延长值

SBP升高值

达10m g/k g),注射速度也可加快[6]。

②计算方法。

A.回归法。连续监测给药后血压及心电图R_ R间期变化,将收缩压第1次显著增高(增加值>15 mmH g)开始到结束之间(图3A)的数据绘制成散点图,以动脉收缩压升高变化为横坐标,随血压变化的反射性R_R间期延长为纵坐标,对两者进行回归分析(图3B),所得直线的斜率可作为压力反射敏感性的定量分析指标。其量纲为ms/mm H g,代表收缩压每增加1mm H g,窦性心动周期延长的时间。

用回归法评价BRS时需要用Pearson相关系数

r来反映收缩压与R_R间期的线性关系是否良好。如果相关系数r没有显著性意义就不能用来评价压力反射的敏感性。误差主要来源于药物注射的速度、血压上升的斜率以及选择分析窗口的不同。通过计算几次斜率的平均值来减少测量的误差,注意两次静脉注射之间应当相隔数m in。最终的斜率至少要通过3个相关系数最高的斜率计算得出。

当相关系数r>0.7~0.8,分析的数据对超过10组,则不需要再进行显著性检验,因为这种相关性肯定具有显著性意义。而相关系数r过低,则需要进行显著性检验。当BR S值接近0(+0.5~-0.5) ms/mm H g时,常见于左心室功能严重低下或心脏移植后患者,这种相关系数r显然不具显著性意义。如果收缩压升高大于15~20mm H g,无论这种相关性是否有显著性意义,但实际上描述了一种观察到的现象,即血压升高而心动周期没有发生相应的反应(图4)。

B.公式计算法。有国人采用连续测血压到收缩压上升达峰值20~30mmH g,同时记录10次R_R间期,取平均值,重复4次后,再取平均值计算[7]。这种方法相对回归法而言较为粗略。计算公式为:

③正常值及意义。

利用回归法测定的正常年轻

人的BRS平均值为13m s/m mHg[8]。国人利用公式计算法得到的正常值约为10ms/mm H g[7]。BR S试验中斜率代表的是迷走神经张力和交感神经张力共同作用的结果。一般来说,任何时候自主神经平衡偏移到以交感神经张力为主时,BR S值下降,而以迷走神经张力为主时,BR S值增大。因此,BRS有日夜周期变化规律,夜间数值增大。另一方面,体力活动和脑力劳动都会削弱压力反射对心率的调节,而血压调节的影响相对不大。随着年龄的增加,可能由于颈动脉窦的硬化,压力反射对心率的调节显著下降,在根据BRS值推测预后的时候需要考虑这些因素。

④呼吸的影响。心力衰竭患者常可见有呼吸异常如潮式呼吸(无呼吸困难)或Che y ne_Stokes式呼吸(有呼吸困难),伴有动脉血氧饱和度、收缩压、舒张压以及心率的波动,而影响BR S的测定,使结果不可靠。对此类患者应当通过控制呼吸获得可靠的结果。

(2)血管扩张剂降压法。与血压升高类似,在用血管扩张剂(如硝酸甘油、硝普钠等)后血压下降也会伴有R_R间期缩短,但其线性关系的斜率不够大。在弹丸式注射100~200m g硝酸甘油后会即刻出现进行性血压下降,且其最低点(比基础值下降20mm H g左右)维持8~15个心动周期。在血压上升时测得的压力反射斜率要远大于下降时测值,事实上,这提示人类对血压上升和下降的反应是不均衡的[9]。

除反射的作用外,硝酸酯类本身也直接增加起搏细胞发放冲动的频率[10]。心力衰竭患者以血管扩张药物降低外周阻力增加心输出量,从而抵消动脉压力反射的作用,导致心动过缓而不能缩短R_R 间期。

应用血管活性药物检测BR S时,测定连续R_R 间期并不困难,然而逐搏血压监测在技术上却有一定要求。起初通过桡动脉或肱动脉直接测量属创伤性,使其临床应用受到限制。最近Fina p res手指血压检测装置利用红外线容积描记技术达到无创性逐搏血压记录的要求,有利于ERS测量的推广。

2.颈部气室压力法

(1)机制。在颈部放置一个可以充气的具有伸缩性的颈圈,通过它来施加正压或负压。如果给颈部气室施以正压,对于颈动脉窦压力感受器来说相当于动脉压下降,结果压力反射失活,支配心脏和动脉的迷走神经张力降低而交感神经张力增高。相反,若对颈部气室加以负压,即相当于动脉压升高,因而压力反射激活,迷走神经张力增高而交感神经张力降低,而使心率和血压下降。目前临床应用的颈部气室抽吸法优于上述两种方法,因其操作比压力法简便,且病人容易耐受。

(2)方法。颈部气室压力法的关键是刺激的时间,而不同的研究者采用的时间不同,从1s至5~10s,分步给予负压,负压范围-7~-40mm H g。一般每种压力值重复3次,抽吸压力的顺序是随机的。颈部气室抽吸后观察3个以上心动周期,以其中延长量最大的R_R间期代表反射反应,此R_R 间期与颈部抽吸压力之间的回归斜率就是颈动脉窦压力反射的敏感性。

(3)特点。颈部气囊技术的刺激局限于单一压力感受器(颈动脉窦)的范围内,颈部刺激可人工控制,允许同时观察心脏和循环的反应。

可通过采用不同频率的正弦式抽吸压力来分析压力感受器的动态工作情况。这些正弦曲线的振幅范围为0~30mm H g。各种刺激频率下,R_R间期相应的振荡可能与颈部抽吸刺激有关。只要刺激的频率确定,就可以计算R_R间期相应的频谱成分。窦房结对颈动脉窦压力感受器的≥0.2Hz的正弦刺激仅有迷走神经介导。对于心脏移植患者,如果通过这个技术观察反射震荡的频率与压力感受器的刺激频率一致,就可以判断出现交感神经的重新支配活动[11]。

(4)局限性。该方法操作复杂,数据采集耗时。此外,颈部气室装置佩戴不舒适,患者知道自己被刺激可能有一些情绪反应。理论上,主动脉压力反射没有直接被刺激,也可能干扰结果。各家对颈部气室法测定BRS重复性的报道出入较大,有待于进一步大规模观察。

由于颈部抽吸的压力相当于动脉血压升高值的确切关系尚不清楚,所以用此方法得到的斜率不能与静脉注射苯福林法相比较。有人报道一组急性心肌梗死后1~3天收入监护病房的患者,BR S值平均苯福林法为7.9ms/mmH g,而平均颈部抽吸法为3.8ms/mmHg[12]。

3.自发BRS分析方法。自然状态下,动脉血压的轻微波动也会通过压力反射引起R_R间期的波动。晚近,荟萃分析表明BRS也可以不通过药物等激发手段进行测定。

(1)时域法(time domain a pp roach)也称序列分析

图5频域法测定BRS 。A 、B 行分别显示有代表性的收缩压与心动周期样本。C 、D 行分别为A 、B 行相应的自回归频道。黑色区域代表计算α_HF 与α_LF 的成分。E 行为收缩压与心动周期之间的相关函数曲线。

(下转第64页)

法(sequence analsis )[13]

。条件是SBP 变化>1mmHg ,R _R 间期改变>4~6ms ,并且具有良好相关性。在SBP 与R _R 间期同时出现系统性升高或降低时,扫描分析每个序列中连续3个以上心动周期的R _R 间期和SBP 的时间顺序。对全部序列的SBP 与R _R 间期进行回归分析,其线性回归斜率的平均值作为BRS 指数。

(2)频域法(fre q uenc y domain method )。对同时记录的R _R 间期和血压序列进行某些特定频率带的非随机性频谱分析。常用的两个频率带分别为:①中心为0.1Hz (0.04~0.15Hz )的低频带;②反应呼吸运动的高频带(0.15~0.40Hz )。把各频带中R _R 间期幅度与相应血压波动幅度相除,即获得了粗略的BRS 增益(BRS gain )。部分学者将这两种增益分别称为α_HF 和α_LF (图5)。

假设收缩压与R _R 间期之间为线性关系,可以简便地用R _R 间期频谱与收缩压频谱比值的平

方根分别计算出高频带与低频带BRS 增益。当然,

这种计算方法的前提是收缩压与R _R 间期之间有良好的相关性,相关系数r >0.5。

三、BRS 试验的应用

1.用于定量分析自主神经功能。苯福林试验广泛用于测定由于高血压病和心脏病等病理状态下使压力反射对心率调节的削弱程度。高血压患者BRS 值平均为3.0±0.9ms /mmH g ,在各种心脏病患者中观察到的BRS 值与此相仿。心肌梗死后BRS 值平均为7.5m s /mmH g 。近期一个大样本的研究结果也与此一致。慢性心力衰竭患者BRS 值为3.9±4.0m s /mm Hg 。BRS 斜率下降可以解释为迷走反射能力减弱,也可能与交感神经能力增高有关。

2.判断心肌梗死患者的预后。前文已提及心肌梗死的狗模型中,利用BRS 可以预测猝死的危险[1]。1988年La Rover 等首次将BRS 试验应用于临床,证实BR S 值低的心肌梗死患者死亡危险性增加[6]

。1992年Farrell 等发现在122例心肌梗死患者中10例BR S 值显著下降,这10例都发生严重的心律失常,与年龄明显相关(r =-0.68),而与左心室射血分数(L VEF )不相关。他们发现BR S 值<3时,相关危险度为23.1,而优于LVEF 、心室晚电位、室性心律失常、心率变异性等其它指标[14]。国际多中心A -TR AMI 的研究也证实了这一点(图6)[15]

。

有研究证实BRS 值降低时,室性心动过速与心室颤动的程序诱发率将增加,利用BRS 值<3m s /mm H g 预测室性心动过速与心室颤动诱发率的敏感性为88%,特异性为93%[16]

。最新研究认为BRS 分析可以识别出大量有发生心源性死亡和心律失常死亡的高危患者,而这些患者可以因植入ICD 获益。BRS 对心肌梗死患者猝死及恶性心律失常的发生有着特殊的预测价值,

对于总心源性死亡率的预

图6总心源性死亡率与BBS 和心率变异性(SDN N )的关系

trium右心房、the SA node窦房结、the AV node房室结、the right bundle branch右束支、the let anterior superior branch左前上分支等。而病名、症状及药名等名词前一般不用定冠词,如coronary heart disease冠心病、cough咳嗽、asp irin阿斯匹林等。

3.本文最后一句较为复杂,其主要成分为The impulse is conducted into the ventricular mycardium冲动传至心室肌, throu g h the bundle branch和b y a wides p read network of smaller fibers为二个介词短语,表示行为方式,在句中作状语,说明冲动传导是通过上述束支和广为分布而更小的纤维网来完成的。而最后部分为一省略式定语从句,它的全句应该是(which或that are)known as Purkin j e fibers.修饰known前的fibers,即更小的纤维称为浦肯野纤维。参考译文

第1课心脏的传导系统和冲动传导

正常的心脏冲动起始于窦房结。窦房结由起搏细胞构成,它位于右心房与上腔静脉的连接区。电冲动从窦房结发出后通过心房组织和前房间束(Bachmann束)快速地传至心房的其余部位。同时,冲动又通过3条结间束从窦房结传至房室结。房室结位于右心房与室间隔的连接区紧贴三尖瓣的上方。冲动离开房室结后传至被称为希氏束的特殊传导纤维。希氏束主干在室间隔肌部上缘分为右束支和左束支,后者又分为左前分支和左后分支。冲动通过上述束支经由广为分布而更小的纤维(浦肯野纤维)网传至心室肌。

(鲁端)

测也具有重要意义。特别是采用无创性方法检测BRS,更易在临床中推广,并且结果的重复性好。因此,在现代医学发展进程中,这种方法将成为重要的危险分层手段之一。

参考文献

1Schwartz PJ,Billman GE,Stone HL.Aut on omic mech an is ms in ven-tricular fibrillation ind uced by myocard ial isch emia during exercis e in

d o g s with h ealed m y ocard ial in farction:An ex p erimental p r

e p arat ion for

s udd en death.Circulation,1984,69:790.

2La R overe MT,Bi gg er JT Jr,Marcus A,et al.Pro g n ost ic value of

d epressed baroreflex s en sitivit y.Th

e ATR AMI Stu dy(Abstr).Circula-

tion,1995,92:676.

3Pickerin g T G,Davies J.Est imation of th e cond uction time of the

b arorecept or card ia

c reflex in man.Car

d iovasc Res,1973,7:213.

4Schwartz PJ,La Rovere MT,Van oli E.Autonomic n ervou s system an d s udd en cardiac death.Circulation,1992,85:I77.

5Smyt h HS,Sleight P,Pickerin g GW.R eflex regulat ion of arterial pres-s ure d urin g slee p in man:a q uantitative method for as ses sin g barorefl ex s ens it ivit y.Circ R es,1969,24:109.

6La R overe MT,S p ecchia G,Mortara A,et al.Baroreflex s ens it ivit y, clinical correlates and cardiovas cul ar mortalit y amon g p atien ts with a first myocard ial in farction:a prospect ive stu dy.Circulation,1988;78: 816.

7范中杰,吴宁.急性心肌梗塞患者的压力反射敏感性测定.中华心血管病杂志,1998,26:51.

8Bristow JD,Hon our AJ,Pick ering JW,et al.Card iovascular and res-

p irat or y chan g es durin g slee p in normal and h yp ertens ive su b j ects.

Cardiovasc R es,1969,3:476.

9Pomidossi G,S ain o A,Peron di F,et al.Impairments of th e arterial baroreflex during s ymptomatic and s ilent myocardial ischemia in Hu-man s.J Am Coll Card iol,1993,22:1866.

10Musialek P,L ei M,Brown HF,et al.Nitric oxid e can in creas e h eart rate by stimulating t he hyperp olariz ation-activated inward current.

Circ Res,1997,81:60.

11Bernard i L,Bian ch in i B,Sp ad acini G,et al.D emon strab le cardiac reinn ervat in after h uman heart tran s p lantation b y carotid baroreflex mod ulation of RR in terval.Circulat ion,1995,92:2895.

12Osculati G,Grasss i G,Giann att as io C,et al.Earl y alterations of t he baroreceptor control of heart rat e in p atients wit h acut e myocard ial in-farction.Circulation,1990,81:939.

13Parat i G,D i R ien zo M,Bertinieri G,et al.Evaluat ion of t he barore-cep tor-heart rate reflex by24-h our intraarterial b lood pressure mon itoring in humans.Hyp erten sion,1988,12:214.

14Farrell T G,Odemuyiwa O,Bash ir Y,et al.Prognostic val ue of baroreflex s ens it ivit y testin g after acute m y ocardial infarction.Br Heart J,1992,67:129.

15L a R overe MT,Bi gg er JT Jr,Marcu s FI,et al.Baroreflex sensitivit y and heart rate variab ilit y in p rediction of total cardiac mortalit y after myocard ial in farct https://www.doczj.com/doc/8f17415286.html,ncet,1998,351:478.

16Farrell T G,Cripps TR,M alik M,et al.Baroreflex s en sitivity and electrop hysiol ogical correl ates in pat ients after acut e myocard ial infarc-tion.Circulation,1991,83:945.

(收稿:2002-02-01)

(上接第57页)

动脉压力感受器反射机制及相关研究 颈动脉窦(CS)和主动脉弓(AA)压力感受器(BR)在维持机体血压相对稳定中起重要作用。BR激活的基本机制是血管牵张时引起感觉神经末梢的机械变形,离子通道开放、膜去极化,进而产生动作电位,并通过自主神经系统对机体循环系统产生调节作用。 1. 定义: 动脉压力感受器反射的感受装置,是位于颈动脉窦和主动脉弓血管外膜下丰富的感觉传入神经末梢,称为动脉压力感受器。动脉压力感受器并不是直接感受血压的变化,而是感受血管壁的机械牵张程度。动脉压力感受反射包括交感神经反射和迷走神经反射。当动脉血压升高时,动脉管壁被牵张的程度就增大,压力感受器发放的神经冲动也就增多。在一定范围内,压力感受器的传入冲动频率与动脉管壁的扩张程度成正比。 2. 传入、传出神经、中枢联系及效应器: 颈动脉窦压力感受器的传入神经纤维组成颈动脉窦神经。窦神经加入舌咽神经,进入延髓,和孤束核(NTS)的神经元发生突触联系。主动脉弓压力感受器的传入神经纤维行走于迷走神经干内,进入脑干心血管中枢,并终止于孤束核。孤束核和延髓头端腹外侧(RVLM)部是动脉压力感受反射中枢信息整合的主要神经核团。心血管中枢含有两个功能区:外侧喙状的升血压(缩血管)中枢和中央尾状的降血压(舒血管)中枢。而孤束核发出的一些侧支可至位于延髓网状结构的心血管中枢、呼吸中枢、及迷走神经背核等结构,其中,心血管中枢和呼吸中枢通过网状脊髓束与脊髓的前脚和后脚再发生联系,最后由迷走神经背核发出的迷走神经、脊髓侧角发出的交感神经、脊髓前脚发出的肋间神经和膈神经等传出神经,分别支配引起此反射的心脏、血管和呼吸肌等效应器。 3. 反射效应: 当血压在发生波动时,颈动脉窦和主动脉弓血管外膜下的压力感觉神经末梢感受血管壁的机械牵张程度,发放的神经冲动经舌咽神经和迷走神经进入颅内,与位于延髓的孤束核(NTS)形成突触。压力感受器的传入神经冲动到达孤束核后,可通过延髓内的神经通路,使头端延髓腹外侧区(RVLM)的血管运动神经元抑制,从而使交感神经紧张性活动减弱;反之,传入冲动减少时,则交感神经紧张性活动增加。因此,作为心血管传入神经信息的汇集处,和处理交感和迷走神经信息并发出传出神经信息到外周的终端,孤束核和延髓头端腹外侧部内的神经信号传导对于调节血压、心率、交感神经活动、动脉或心肺压力感受反射的调节起着至关重要的作用。 动脉血压升高时,压力感受器传入冲动增多,通过中枢机制,使心迷走神经紧张性加强,心交感神经紧张性和交感缩血管神经紧张性减弱,其效应为心率减慢,心输出量减少,外周阻力降低,故动脉血压下降。反之,当动脉血压降低时,压力感受器传入冲动减少,使迷走神经紧张性减弱,交感神经紧张性加强,于是心率加快,心排出量增加,外周阻力增高,血压回升。 4.动脉压力感受器电位及离子通道机制: 动脉压力感受器神经末梢是如何感受牵引刺激并产生冲动,即感受器的机-电换能或机-电耦联机制的研究,是近年来倍受关注的问题。有学者根据猫肌梭等牵张感受器这样一些慢适应感受器所得的资料进行推断,当动脉壁变形时感受神经末梢膜对Na+和K+通透性增高,也就是无选择地激活神经元细胞膜上的阳离子电流,产生压力感受器电位,再引发传入神经的放电。Matsuura研究认为细胞外Na+浓度降低可升高压力感受器的阈压,这一发现与细胞兴奋时Na+内流一致;而增加细胞外的K+浓度,则可降低压力感受器的阈压。Cl-不影响压

颈动脉窦减压反射 【目的要求】 1.学习游离颈动脉窦的方法。 2.观察窦内压升高所引起的减压反射。 【基本原理】 颈动脉窦和主动脉弓是减压反射的感受器,如果将颈动脉窦游离出来,不参与血液循环,仅保留神经的联系,则可通过人工灌流的方法以改变窦内压力作为刺激,观察减压反射。 【动物与器材】 家兔、常用手术器械、止血钳(6 把)、动脉夹、记纹鼓或记录仪、电磁标、水银检压计(2 支)、20ml 注射器、气管插管、动脉套管及导管、三通管、生理盐水、20%氨基甲酸乙酯溶液、300u/ml 肝素溶液、2%普鲁卡因溶液。 【方法与步骤】 1.手术按常规麻醉动物后背位固定于兔手术台上。切开颈部皮肤,分离气管并插入气管插管(按实验24 方法)。分离右侧颈总动脉直到颈内、外动脉分叉处(参见图4-17)。在颈动脉窦头端用线结扎颈内动脉,颈外动脉自基部结扎。在同侧颈总动脉中部进行双结扎后从中间剪断。颈总动脉的近心端插入动脉套管并连接水银检压计(按实验24 方法),记录动脉血压;其远心端插入另一支动脉套管,经三通管与另一水银检压计相连。用注射器通过三通可向窦内注入生理盐水,同时观察检压计,记录所加压力的大小(管道内充满生理盐水)。分离左侧颈总动脉,穿线备用。2.安装记纹鼓或记录仪,自上而下将血压记录、窦内压记录及刺激标记三只笔尖对齐,并使之密切接触鼓面。记录正常血压曲线。 3.实验观察 (1)提起左侧颈总动脉,用动脉夹阻断血流,记录血压变化。待出现明显变化后,移去动脉夹,记录血压变化。 (2)用注射器增加右侧窦内压力,记录血压变化与加压数值(每次加压20mmHg),找出压力变化最敏感的范围。 (3)用2%普鲁卡因溶液浸润颈动脉窦区,3—5min 后,再增加窦内压力,记录血压变化。将实验结果填入表4-5。分析各项结果,找出动脉窦最敏感的压力变化范围。【思考题】 1.颈动脉窦加压为什么会使血压升高。 2.普鲁卡因处理后,窦内加压时有何变化?为什么? 3.讨论减压反射的生理意义。 表4-5 家兔动脉窦加压对血压的影响 实验观察实验前血压(mmHg) 实验时血压(mmHg) 正常血压(mmHg) 阻断左侧颈总动脉血流 1 2 3 4 5

二十八、颈动脉窦和主动脉弓压力感受性反射

————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期:

人体在久蹲直立后,有时会出现头昏眼花,血压下降,此现象称为体位性直立性低血压。但在正常人可经过反射性调节使心输出量增加,外周阻力血管和容量血管的收缩等相应改变,使血压回升。其生理意义在于使机体内环境维持稳态以及使循环功能适应于当时机体所处的状态或环境的变化。 当动脉血压升高时,可引起压力感受性反射,其反射效应是使心率减慢,外周阻力降低,血压回降,这一反射称为降压反射。 (一)动脉压力感受器的主要特征 动脉压力感受器是位于颈动脉窦和主动脉弓血管壁外膜下的感觉神经末梢。感受器的主要特征是: 1 .适宜刺激不是动脉血压本身,而是血液对动脉管壁的机械牵张,因此压力感受器实际上是机械感受器或血管壁牵张感受器; 2 .在一定范围内( 8.0 ~24KPa 或60 ~180mmHg )压力感受器的传入冲动频率与动脉管壁的扩张程度成正比; 3 .在同一水平的血压时,搏动性压力变化引起传入冲动比非搏动性压力变化更高; 4 .游离一颈动脉窦灌流,并分别切断窦神经和双侧缓冲神经(主动脉神经),观察窦内压与窦神经放电,呈 S 形曲线关系,压力感受性反射在正常血压范围内最为敏感,有最好缓冲作用(图4-16); 5 .主动脉弓与颈动脉窦分别有两类感受器。一类是低阈值感受器,通过有髓鞘纤维传入冲动,是一群锋电位较大,出现在窦内压 120~ 140mmHg以下时,对动脉平均压均有反应,似乎反映正常血压水平时压力感受器传入冲动。另一类是高阈值感受器,通过无髓鞘纤维传入冲动,是一群锋电位较小,出现在窦内压超过120~150mmHg ,主要对平均压有反应; 6 .颈交感神经可调制窦反射,现已证明,刺激支配窦区颈交感神经或在窦区局部涂用去甲肾上腺素,使窦区血管平滑肌收缩,增强窦神经中无髓鞘纤维传入冲动。此作用在应激状态下交感极度亢进,通过加强压力感受反射限制过强交感兴

压力管道的强度及严密 性试验 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

压力管道的强度及严密性试验 相关标签: ? ? ? (1)压力管道在全部实施回填前应进行强度及水密性试验。管道强 度及水密性试验应采用水压试验法进行试验。水压试验前,除接日外。管道两侧及管顶以上回填土高度不应小于;管径大于DN900的钢管道,应控制管顶的竖向变形。管道在水压试验合格后,应及时回填其余部分土。 (2)在管道水压试验前,应编制包括后背及堵板、进水管路、排气 孔、加压及测压设备、排水疏导、升压分段划分、试验管段稳定和试验安全措施等在内的试验设计。 (3)管道水压试验的分段长度不宜大于1. 0km,非金属压力管道的 试验段长度宜更短些。 (4)试验管道在水压试验中将产生较大的管端推力,管段的后背应 设在非扰动土或人工后背上;当土质松软时,应采取可靠的加固措施。后背墙面应平整,并与管道轴线相垂直。 (5)水压试验时,若采用弹簧压力计其精度不应低于1. 5级,最大 量程为试验压力的1. 3~倍,表壳公称直径不得小于150mm,使用前须进行校正;水泵,压力计应安装在试验段下游的端部与管道轴线垂直的支管上。 (6)管道水压试验前应对管道安装进行合格性检查,管配件的支墩 及锚固设施须达设计强度,未设支墩及锚固设施的管件,应采取加

固措施,管渠的混凝土强度应达到设计规定,试验管段所有敞口应封堵严实,不得渗水,此外,试验管段不得采用阀门作堵板,不得有消火栓、水锤消除器及安全阀等附件。 (7)试验管段灌满水后.宜在不大于工作压力条件下,于试压前进行充分浸泡。铸铁管、球墨铸铁管和镶管无水泥砂浆衬里浸泡时间不少于24h;有水泥砂浆衬里浸泡时间不少于48h预应力、自应力混凝土管及现浇钢筋混凝土管渠,管径小于或等于1000mm时,浸 泡时间不少于48h:管径大于1000mm时,则不少于72h. (8)在管道试压升压时,管道内应排除积气,升压过程中,如发现压力计显示异常,且升压较缓时,应重新排气后再行升压。试验升压应分级升压,每级升压后应及时检查后背、支墩、管身及接口,无异常后,再继续后级升压。水压试验过程中须采取必要的保护安全措施,并严禁在试压过程中对管身、焊缝和接口进行敲打或修补。修补应在管段卸压后进行。

动脉压力感受器及相关疾病 学员旅六队预检专业:王金灵李昂莫红彪 摘要:根据动脉压力感受器的产生机制浅谈相关疾患 压力感受性反射的感受装置是位于颈动脉窦和主动脉弓的血管外膜下的感觉神经末梢,通过感受血管壁的机械牵张程度而产生传入信号,信号作用于中枢端,中枢产生指令参与血压以及血流的调节,即随血压的波动,传入冲动频率也发生相应的变化。由于近年人民生活水平不断提高,越来越多因素影响到其感受调节机制,直接或者间接地引发不少疾病,如高血压,因此,这方面的研究也比较前卫。 关键词:离子通道机制NO的影响以及重力等因素高血压以及糖尿病等 动脉压力感受器的作用产生机制: 动脉压力感受器反射在维持血压以及调节心血管活动中发挥重要作用。自1924年Hering阐述其功能以来,有关的生理研究已大量报道。该感受器是位于颈动脉窦和主动脉弓部位的慢适应性感受器,受到跨壁压牵张时兴奋,与牵张程度线性相关,其传入神经分别:窦神经和主动脉神经,有有髓(A)和无髓(C)类纤维,其胞体分别位于岩神经节和结状神经节。此感受器所在血管壁无类似外周化学感受器丝球细胞这样的辅助结构,因此,出击感受神经元的末梢可能就是发生冲动的部位。其感觉末梢相当复杂,信号可能来自此类末梢的变形,神经末梢通过机-电换能或机电偶联而感受牵引刺激且发生冲动。 然而,该感受器同时也受到多种因素影响。首先是电位和机械敏感性离子通道。有学者根据猫肌梭或螯虾牵张感受器实验所得资料进行推论,同其他机械感受器一样,当动脉壁变形时感觉神经末梢对Na+和K+通透性增加,也可能对Ca2+增加。也就是无选择的激活神经元细胞膜阳离子电流,产生一个发生器电位,进而引发传入神经放电。有人从颈总动脉压力感受器记录到对河豚毒不敏感的慢电位,有Na离子依赖性,胞外Na浓度降低5%可升高阈压并降低增益,与兴奋时Na+内流机制一致。增加胞外K浓度效果相反。对于Ca2+离子浓度的改变和应用不同钙通道阻断剂的实验结果是与Ca2+内流后可导致去极化的结果相反。Cl—则不能影响压力感受器放电。由此可见,压力感受器收到的形变引起的电流主要是1价阳离子。 机械敏感性离子通道(MS):1984年Guhary和Sachs在骨骼肌的电压钳实验首先对MS通道作了报道。MS包括牵引敏感性通道,移位敏感性通道和剪应力敏感性通道。其中牵张敏感性通道又包括牵张激活(SAC)和牵张失活(SIC)敏感性通道。在SAC通道中有:(1)阴离子,特别是Cl-通过的SAAn,(2)多种阳离子通过的SACat,(3)K+及其类似物通透的SAK,(4)阴阳离子无选择性SANon,(5)选择性Ca2+通透的SACa。一般认为SIC 仅允许K+及其类似物通过。已有研究表明,在各类细胞上普遍存在着MS通道。一些组织包括无脊髓动物牵张感受器神经元、鸡心肌细胞、大鼠内皮细胞、肾小管细胞等均存在MS 通道。Tavernarakis等最近已克隆出MS通道,MS通道参与调节多种功能,如引起血管内皮细胞释放活性物质,诱发骨骼肌细胞的生长,调控细胞细胞容积以及影响特殊感受器的活动等。 MS通道具有以下特点:(1)大多数对阴离子通过有选择性,而对阳离子的通透无选择性,(2)MS通道在膜片微吸管内吸引压达到一定阈值时才开放,这与动脉压力感受器需要达到阈压才发生冲动相一致;(3)通道开放机率取决于吸引压,两者之间的关系呈“S”形,这与动脉压力感受器的压力-放电频率之间关系相吻合;(4)在膜张力增高一个梯级时,通道激活的始动呈“S”形,有0.5S延迟。 研究表明动脉压力感受器神经元细胞膜上确实存在MS,这可通过在体隔离灌流家兔颈动脉窦证明。窦内压升高时这些通道开放,一种公认的MS阻断剂Gd3+可阻断此种兴奋。然而也有人认为可能是Gd3+作用时间过短或者有另外一种对此离子不敏感的MS通道存在

一、实验目的 1. 了解应变压力传感器的组成、结构及工作参数。 2. 了解非电量的转换及测量方法——电桥法。 3. 掌握非平衡电桥的测量技术。 4. 掌握应变压力传感器灵敏度及物体重量的测量。 5. 了解多个应变压力传感器的线性组成、调整与定标。 二、实验原理 压力传感器是把一种非电量转换成电信号的传感器。弹性体在压力(重量)作用下产生形变(应变),导致(按电桥方式联接)粘贴于弹性体中的应变片,产生电阻变化的过程。 压力传感器的主要指标是它的最大载重(压力)、灵敏度、输出输入电阻值、工作电压(激励电压)(VIN)、输出电压(VOUT)范围。 压力传感器是由特殊工艺材料制成的弹性体、电阻应变片、温度补偿电路组成;并采用非平衡电桥方式联接,最后密封在弹性体中。 弹性体: 一般由合金材料冶炼制成,加工成S 型、长条形、圆柱型等。为了产生一定弹性,挖空或部分挖空其内部。 电阻应变片: 金属导体的电阻R 与其电阻率ρ、长度L 、截面A 的大小有关。 A L R ρ = (1) 导体在承受机械形变过程中,电阻率、长度、截面都要发生变化,从而导致其电阻变化。 A A L L R R ?- ?+ ?=?ρ ρ (2) 这样就把所承爱的应力转变成应变,进而转换成电阻的变化。因此电阻应变片能将弹性体上应力的变化转换为电阻的变化。 电阻应变片的结构:电阻应变片一般由基底片、敏感栅、引线及履盖片用粘合剂粘合而成。 电阻应变片的结构如图1所示: 1-敏感栅(金属电阻丝) 2-基底片 3-覆盖层 4-引出线 图1 电阻丝应变片结构示意图 敏感栅:是感应弹性应变的敏感部分。敏感栅由直径约0.01~0.05毫米高电阻系数的细丝弯曲成栅状,它实际上是一个电阻元件,是电阻应变片感受构件应变的敏感部分.敏感栅用粘合剂固定在基底片上。b ×l 称为应变片的使用面积(应变片工作宽度,应变片标距(工作基长)l ),应变片的规格一般以使用面积和电阻值来表示,如3×10平方毫米,350欧姆。 基底片:基底将构件上的应变准确地传递到敏感栅上去.因此基底必须做得很薄,一般为0.03~0.06毫米,使它能与试件及敏感栅牢固地粘结在一起,另外它还具有良好的绝缘性、抗潮性和耐热性.基底材料有纸、胶膜和玻璃纤维布等。 引出线的作用是将敏感栅电阻元件与测量电路相连接,一般由0.1-0.2毫米低阻镀锡钢丝制成,并与敏感栅两输出端相焊接,覆盖片起保护作用.

管道系统严密性试验作业指导书JLA/MS(压力管道)-(ZY)ZD09-2010 编制:沈志德 审核:生振杰 批准:李永红 版本号:第一版 修改状态: 0 日期:2010年08月 2010年 8月15日发布 2010年8月15日实施中建六局工业设备安装有限公司 CHINA STATE CONSTUCTION ENGRG CORP 目录

管道系统严密性试验作业指导书 (3) 1 目的 (3) 2 适用范围 (3) 3 引用标准及编制依据 (3) 4 工作内容及操作流程 (3) 5 操作程序及技术要求 (4) 5.1 严密性试验前系统检查 (4) 5.2 严密性试验方法选定 (4) 5.3 严密性试验介质选定 (5) 5.4 严密性试验压力选定 (5) 5.5 严密性试验用临时设施安装 (5) 5.6 管道系统严密性试验 (6) 6 质量记录 (6) 7 注意事项 (6)

管道系统严密性试验作业指导书 1 目的 为工程项目管道系统严密性试验提供作业指导,以检查管道系统的各连接部位及母材的施工质量。 2 适用范围 本作业指导书适用于工业管道及公用工程管道安装系统严密性试验工序。本文可替代项目施工组织设计或施工方案中关于管道系统严密性试验章节内容。 3 引用标准及编制依据 《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97 《石油化工有毒、可燃介质管道施工及验收规范》SH3501-2002 《压力管道安全技术监察规程—工业管道》 (特种设备安全技术规范TSG D0001-2009) 《压力管道规范—工业管道》(GB/T20801.1~5-2006) 《城镇供热管网工程施工及验收规范》(GF0277 CJJ28-2004) 《城镇直埋供热管道工程技术规程》(GF0306 CJJ81-1998) 4 工作内容及操作流程

【考点】颈动脉窦和主动脉弓压力感受性调节、化学感受性调节。【解析】与心血管活动调节有关的感受器主要有压力感受器和化学感受器。(1)颈动脉窦和主动脉弓压力感受器是颈动脉窦和主动脉弓血管壁有对牵张刺激敏感的压力感受器。颈动脉窦压力感受器的传入神经为窦神经,主动脉弓压力感受器的传入神经为降压神经,并分别加入舌咽神经和迷走神经进入延髓。当动脉血压升高时,颈动脉窦和主动脉弓压力感受器所受牵张刺激增强,沿窦神经和降压神经传入延髓的冲动增多,使心迷走中枢紧张性增强而心血管交感中枢紧张性减弱,经心迷走神经传至心的冲动增多,经心交感神经传至心的冲动减少,故而心率变慢,心肌收缩力减弱,心输出量减少;由交感缩血管神经传至血管的冲动减少,故血管舒张,外周阻力降低。因心输出量减少,外周阻力降低,使动脉血压回降至正常水平,故这一反射又称为降压反射。相反,如果动脉血压降低,压力感受器所受牵张刺激减弱,沿相应传入神经传入冲动减少,使心血管交感中枢紧张性增强而心迷走中枢紧张性减弱,则引起心输出量增多,外周阻力增大而使血压回升。故压力感受器反射的重要生理意义在于保持动脉的相对稳定。压力感受器对血压的急骤变化最为敏感,而且对血压突然降低比对血压突然升高更敏感。如果病人发生急性大失血,由于血压突然降低,压力感受器所受牵张刺激减弱,可反射性地引起血压暂时回升。(2)颈动脉体和主动脉体化学感受器反射、颈动脉体和主动脉体分别位于颈总动脉分叉处和主动脉弓区域,是能感受血液中某些化学成分变化的化学感受器。其传入纤维分别行走于窦神经和迷走神经内。化学感受器反射对呼吸具有经常性调节作用,对心血管活动的调节作用在平时不明显,只有当机体处于缺氧、窒息、大失血引起动脉血压过低以及酸中毒等异常情况下才发挥作用。发生上述情况时,刺激颈动脉体和主动脉体,沿传入纤维将冲动传至延髓,一方面兴奋呼吸中枢,使呼吸加深、加快,肺通气量增多,另一方面,使缩血管中枢紧张性增强,经交感缩血管神经传出冲动增多,引起血管收缩,外周阻力增大,血压升高。此时,大多数器官,如骨骼肌、腹腔内脏、肾等的血流量因血流阻力增大而减少,但心、脑器官的血管却略有舒张或无收缩反应,从而使血液重新分配,保证了心、脑等重要器官的血液供应。所以,化学感受器反射是一种应急反应。此外,存在于心房、心室壁内膜下和肺动脉分叉处的血管壁内的感受器以及身体其他感受器,当接受相应刺激后,冲动沿传入神经传至心血管中枢,亦可引起心血管活动的改变。

心血管活动的反射性调节 当机体处于不同的生理状态如变换姿势、运动、睡眠时,或当机体内、外环境发生变化时,可引起各种心血管反射,使心输出量和各器官的血管收缩状况发生相应的改变,动脉血压也可发生变动。心血管反射一般都能很快完成,其生理意义在于使循环功能能适应于当时机体所处的状态或环境的变化。 1.颈动脉窦和主动脉弓压力感觉反射当动脉血压升高时,可引起压力感受性反射,其反射效应是使心率减慢,外周血管阻力降低,血压回降。因此这一反射曾被称为降压反射。 (1)动脉压力感觉器:压力感受性反射的感受装置是位于颈动脉窦和主动脉弓血管外膜下的感觉神经末梢,称为动脉压力感受器(图4-25)。动脉压力感觉器并不是直接感觉血压的变化,而是感觉血管壁的机械牵张程度。当动脉血压升高时,动脉管壁被牵张的的程度就升高,压力感觉器发放的神经冲动也就增多。在一定范围内,压力感觉器的传入冲动频率与动脉管壁扩张程度成正比。由图4-26可见,在一个心动周期内,随着动脉血压的波动,窦神经的传入冲动频率也发生相应的变化。

图4-25颈动脉窦区与主动脉弓区的压力感受器与化学感受器(2)传入神经和中枢联系:颈动脉窦压力感受器的传入神经纤维组成颈动脉窦神经。窦神经加入舌咽神经,进入延髓,和孤束核的神经元发生突触联系。主动脉弓压力感受器的传入神经纤维行走于迷走神经干内,然后进入延髓,到达孤束核。兔的主动脉弓压力感受器传入纤维自成一束,与迷走神经伴行,称为主动脉神经。

图4-26单根窦神经压力感受器传入纤维在不同动脉压时的放电图中最上方为主动脉血压波,左侧的数字为主动脉平均压(mmHg,1mmHg=0.133kPa) 压力感受器的传入神经冲动到达孤束核后,可通过延髓内的神经通路使延髓端腹外侧部C1区的血管运动神经元抑制从而使交感神经紧张性活动减弱;孤束核神经元还与延髓内其它神经核团以及脑干其它部位如脑桥、下丘脑等的一些神经核团发生联系,其效应也是使交感神经紧张性活动减弱。另外,压力感受器的传入冲动到达孤束核后还与迷走神经背核和疑核发生联系,使迷走神经的活动加强。 (3)反射效应:动脉血压升高时,压力感受器传入冲动增多,通过中枢机制,使心迷走紧张加强,心交感紧张和交感缩血管紧张减弱,其效应为心率减慢,心输出量减少,外周血管阻力降低,故动脉血压下降。反之,当动脉血压降低时,压力感受器传入冲动减少,使

压力管道的强度及严密性试验 相关标签: ?强度 ?压力管道 ?严密性 (1)压力管道在全部实施回填前应进行强度及水密性试验。管 道强度及水密性试验应采用水压试验法进行试验。水压试验前,除接日外。管道两侧及管顶以上回填土高度不应小于0.5m;管径大于 DN900的钢管道,应控制管顶的竖向变形。管道在水压试验合格后,应及时回填其余部分土。 (2)在管道水压试验前,应编制包括后背及堵板、进水管路、 排气孔、加压及测压设备、排水疏导、升压分段划分、试验管段稳定和试验安全措施等在内的试验设计。 (3)管道水压试验的分段长度不宜大于1. 0km,非金属压力 管道的试验段长度宜更短些。 (4)试验管道在水压试验中将产生较大的管端推力,管段的后 背应设在非扰动土或人工后背上;当土质松软时,应采取可靠的加固措施。后背墙面应平整,并与管道轴线相垂直。 (5)水压试验时,若采用弹簧压力计其精度不应低于1. 5级, 最大量程为试验压力的1. 3~1.5倍,表壳公称直径不得小于150mm,使用前须进行校正;水泵,压力计应安装在试验段下游的端部与管道轴线垂直的支管上。 (6)管道水压试验前应对管道安装进行合格性检查,管配件的 支墩及锚固设施须达设计强度,未设支墩及锚固设施的管件,应采取

加固措施,管渠的混凝土强度应达到设计规定,试验管段所有敞口应封堵严实,不得渗水,此外,试验管段不得采用阀门作堵板,不得有消火栓、水锤消除器及安全阀等附件。 (7)试验管段灌满水后.宜在不大于工作压力条件下,于试压前进行充分浸泡。铸铁管、球墨铸铁管和镶管无水泥砂浆衬里浸泡时间不少于24h;有水泥砂浆衬里浸泡时间不少于48h预应力、自应力混凝土管及现浇钢筋混凝土管渠,管径小于或等于1000mm时,浸 泡时间不少于48h:管径大于1000mm时,则不少于72h. (8)在管道试压升压时,管道内应排除积气,升压过程中,如发现压力计显示异常,且升压较缓时,应重新排气后再行升压。试验升压应分级升压,每级升压后应及时检查后背、支墩、管身及接口,无异常后,再继续后级升压。水压试验过程中须采取必要的保护安全措施,并严禁在试压过程中对管身、焊缝和接口进行敲打或修补。修补应在管段卸压后进行。

压阻式压力传感器的特性测试实验 一、实验目的 了解扩散硅压阻式压力传感器测量压力的原理和标定方法。 二、实验内容 掌握压力传感器的压力计设计。 三、实验仪器 传感器检测技术综合实验台、压力传感器实验模块、压力传感器、导线。 四、实验原理 扩散硅压阻式压力传感器的工作机理是半导体应变片的压阻效应,在半导体受到力变形时会暂时改变晶体结构的对称性,因而改变了半导体的导电机理,使得它的电阻率发生变化,这种物理现象称之为半导体的压阻效应。一般半导体应变采用N型单晶硅为传感器的弹性元件,在它上面直接蒸镀扩散出多个半导体电阻应变薄膜(扩散出敏感栅)组成电桥。在压力(压强)作用下弹性元件产生应力,半导体电阻应变薄膜的电阻率产生很大变化,引起电阻的变化,经电桥转换成电压输出,则其输出电压的变化反映了所受到的压力变化。图13-1为压阻式压力传感器压力测量实验原理图。 + - 放大单元主台体上电压表 +4V 压阻式压力传感器Vo+ VS+ Vo- Vs- 图13-1 压阻式压力传感器压力测量实验原理 五、实验注意事项 1、严禁将信号源输出对地短接。 2、实验过程中不要带电拔插导线。 3、严禁电源对地短路。 六、实验步骤 1、将引压胶管连接到压力传感器上,其他接线按图13-2进行连接,确认连线无误且打开主台体电源、压力传感器实验模块电源。

电电电电 电电电电电电 Vin Vin Vout GND 电电电电电电±15V 电电 D5 C4++E2 C5 D4D6R29S1C1 R12 R13 R17R16 C2 R1 IC1 R14 R3 R5R4 R6 D1IC4 R7R20 R19 R9 C3 RW1 -15V GND +15V VCC GND Vout-Vout+R8R10 D2 R21电电电电电 D3E1D5R28IC2 IC3 R2 R18RW2 电电电电电电电电 电电电 电 电电 电电 电电电电电电电 R30 R31R21R21 1234567 810K 20K 51K 100K P1 +5V

压力感受器敏感性试验 王立群郭继鸿 ·无创性心电学诊断新技术· 图2压力反射弧的构成。 压力感受器迷走神经舌咽神经延髓 迷走神经中枢 交感神经中枢 迷走传出神经 交感传出神经 心脏效应器窦房结、房室结、心肌 血管效应器 图1犬颈动脉窦(A )和主动脉弓(B )局部解剖示意图。 作者单位:100044北京大学人民医院心电生理室 近几十年来,人们已认识到自主神经功能与心血管病死亡率及猝死的关系密切,特别是心肌梗死后,交感神经兴奋能促进恶性心律失常的发生,而迷走神经兴奋有保护和抗心室颤动的作用[1]。人们对定量评价自主神经功能的兴趣日益浓厚,压力感受器敏感性(baror eflex sensitivity ,BRS )的相关研究渐受重视。BRS 是指动脉内血压变化相应引起反射性心动周期变化的敏感程度,心动周期(R _R 间期)与收缩压(SBP )构成回归曲线,斜率大提示迷走神经反射增强,斜率小提示交感神经反射增强。大约20年前,在心肌梗死后诱发猝死的狗模型中,首次发现通过BRS 分析自主神经对心率的控制能够预测猝死危险[1]。近期国际多中心ATRAMI (Autonomic Tone and Reflexes After Myocardial Infarction )的研究也证实BRS 对心源性死亡具有独立的预测价值[2]。 一、BRS 试验的生理学基础 1.压力感受器(baroreceptor )。动脉压力感受器是牵张感受器,主要位于颈动脉窦、主动脉弓及其它大动脉的外膜下(图1),由丰富的传入神经末梢组成,对血管机械性变形敏感。动脉血压波动时,管壁变形,这些神经末梢受到机械牵张而经常不断地发放神经冲动传入中枢(脑干的延髓)。只有当压力超过阈值时,感受器才发放冲动。血压上升幅度越大、速度越快,发放冲动频率也越高。压力感受器在一定压力范围内工作,其发放冲动的频率有上限,并受其它因素的影响。例如,去甲肾上腺素能够激活颈动脉窦的平滑肌,在管壁直径不变的情况下使感受器发放冲动频率改变。 2.压力反射弧构成(图2)。动脉压力感受器发出的神经冲动经舌咽神经和迷走神经,传入延髓背侧的孤束核和疑核。孤束核发出的纤维延伸到疑核、迷走神经运动背核、侧网状结构及下丘脑等不同结构。疑核腹外侧神经元发出心脏迷走神经的传出纤维,主要支配窦房结、房室结、心房和心室。而交感神经纤维的节前神经元位于脊髓的中间外侧细胞柱, 后者受喙尾和延髓腹外侧等区域控制。这些交感纤维发放到主要位于星状神经节的节后神经元。交感神经支配整个心脏和冠状动脉循环。 3.压力反射。血压升高时动脉壁受牵引,压力感受器受刺激后发放的神经冲动传到延髓,一方面抑制血管运动中枢使得交感神经张力降低,另一方面促进迷走中枢使其张力增高 ,结果心率和心输出量下降,周围血管扩张增加,使过度升高的血压恢复。压力反射的作用就是缓冲血压变化,防止血压波动或体位变化引起脑缺血,故而又称缓冲反射(buffer

颈动脉窦和主动脉弓压力感受性反射 动脉血压升高可引起压力感受性反射;其反射效应是使心率减慢,外周阻力降低,血压回降。 1.动脉压力 感受器压力感受性反射的感受装置是位于颈动脉窦和主动脉弓血管外膜下的感觉神经末梢,称为动脉压力感受器。动脉压力感受器并不是直接感受血压的变化,而是感受血管壁的机械牵张程度。当动脉血压升高时,动脉管壁被牵张的程度就增大,压力感受器发放的神经冲动也就增多。在一定范围内,压力感受器的传入冲动频率与动脉管壁的扩张程度成正比。 2.传入神经和中枢联系 颈动脉窦压力感受器的传入神经纤维组成颈动脉卖神经。窦神经加入舌咽神经,进入延髓,和孤束核的神经元发生突触联系。主动脉弓压力感受器的传入神经纤维行走于迷走神经干内,然后进入延髓,到达孤束核。兔的主动脉弓压力感受器传入纤维自成一束,与迷走神经伴行,称为主动脉神经。 3.反射效应 动脉血压升高时,压力感受器传入冲动增多,通过中枢机制,使心迷走紧张加强,心交感紧张和交感缩血管紧张减弱,其效应为心率减慢,心输出量减少,外周阻力降低,故动脉血压下降。反之,当动脉血压降低时,压力感受器传入冲动减少,使迷走紧张减弱,交感紧张加强,于是心率加快,心排出量增加,外周阻力增高,血压回升。 4.反射过程 5.压力感受性反射的生理意义 压力感受性反射是一种负反馈调节,其生理意义在于保持动脉血压的相对恒定。该反射在心排出量、外周阻力、血量等发生突然变化的情况下,对动脉血压进行快速调节的过程中起着重要的作用,使动脉血压不至发生过分的波动,因此在生理学中将动脉压力感受器的传入神经称为缓冲神经。压力感受性反射在动脉血压的长期调节中并不起重要作用。在慢性高血压患者或实验性高血压的动物中,压力感受性反射的工作范围发生改变,即在高于正常的血压水平上进行工作,故动脉血压维持在比较高的水平。 6.其特点 为压力感受器感受血压变化的范围为60~180mmHg,对血压在100mmHg时左右变化最敏感;降压反射对血压的迅速变化敏感,对高血压患者的调节作用则出现重调定,即在高水平上调节;颈动脉窦的敏感性大于主动脉弓。

压力传感器的基本特性测量及电子秤的设计 一、实验目的 1.了解金属箔式应变片的应变效应和性能,单臂单桥的工作原理和工作情况。 2.测量应变式传感器的压力特性,计算其灵敏度。 3.测量应变式传感器的电压特性,作出输出电压与工作电压的关系特性图。 4.根据应变式传感器的压力特性设计一个电子秤。 三、实验仪器 YJ-WLT-I物理综合实验平台、压力传感器实验装置、电桥模块与差动放大器(含调零模块)一起提供线路板、万用表、标准砝码等。 四、实验原理 金属导体的电阻随其所受机械形变(伸长或缩短)的大小而发生变化,其原因是导体的电阻与材料的电阻率以及它的几何尺寸(长度和截面)有关。由于导体在承受机械形变过程中,其电阻率、长度和截面积都要发生变化,从而导致其电阻发生变化,因此电阻应变片能将机械构件上应力的变化转换为电阻的变化。电阻丝在外力作用下发生机械变形时,其电阻值发生变化,这就是电阻应变效应,描述电阻应变效应的关系式为: △R/R=Kε(1) 式中△R/R为电阻丝电阻相对变化,K为应变灵敏系数,ε=△ L/L为电阻丝长度相 对变化,金属箔式应变片就是通过光刻、腐蚀等工艺制成的应变敏感元件,通过它转 换被测部位受力状态变化,电桥的作用完成电阻到电压的比例变化,电桥的输出电压 反映了相应的受力状态。 要由双孔平衡梁和粘贴在梁上的电阻应变片 R1—R4组成,电阻应变片一般由敏感栅、基底、 粘合剂、引线、盖片等组成。应变片的规格一 般以使用面积和电阻值来表示,如 “3×10mm2,350Ω”。 敏感栅由直径约0.01mm--0.05mm高电阻 系数的细丝弯曲成栅状,它实际上是一个电阻 元件,是电阻应变片感受构件应变的敏感部分。 敏感栅用粘合剂将其固定在基片上.基底应保证将构件上的应变准确地传送到敏感栅 上去,故基底必须做得很薄(一般为0.03mm--0.06mm),使它能与试件及敏感栅牢固 地粘结在一起;另外,它还应有良好的绝缘性、抗潮性和耐热性.基底材料有纸、胶膜

发放编号:文件编号: 管道吹扫试压力试验 施工作业指导书 2014年4月9日

管道吹扫试压力试验 施工作业指导书 编制: 审核: 批准: 批准日期:年月日 目录 1.适用范围 (1)

2.编制依据 (1) 3.作业项目概述 (1) 4.作业准备 (2) 5.水压试验前应具备的条件 (4) 6.作业顺序 (4) 7.作业方法 (5) 8.工艺质量要求 (7) 9.质量记录 (8) 10.职业健康安全管理及环境保护 (8) 危险源辨识与风险评价 (9) 附页1:水压试验临时受压管道堵板强度计算书 (11) 附页2:管道水压试验组织机构 (12)

1.适用范围 本作业指导书适用于压力试验。 2.编制依据 2.1 中国中轻有限责任公国际工程有限公司提供的图纸及安装说明书。 2.2《工业金属管道工程施工及验收规范》GB 50235-2010 2.3《工业金属管道工程质量验收规范》GB 50184-2011 2.4《石油化工有毒、可燃介质钢制管道工程施工及验收规范》SH 3501-2002 2.5 《石油化工建设工程项目交工技术文件规定》SH 3503-2007 2.6 《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB50268-2008 2.7《压力容器压力管道设计许可规则》TSG R1001-2008 2.8《压力管道安全技术监察规程-工业管道》 3.作业项目概述 3.1 本工程管道xxxx管道压力管道,管道级别为GC2级材质为20#,管道规格为DN20——DN900 。其主要参数如下: 设计压力 0.03M Pa——2.1 M Pa 设计温度(合成塔进气)常温——280℃ 3.2 水压试验范围: 水压试验范围包括合成系统全部本体管道,即:管道、阀门、弯头、法兰、三通、异径管、排气疏水阀等。 3.3 水压试验的压力、水质及环境要求: 3.3.1根据实验要求管道系统实验压力分别为:

当机体处于不同的生理状态如变换姿势、运动、睡眠时,或当机体内、外环境发生变化时,可引起各种心血管反射,使心输出量和各器官的血管收缩状况发生相应的改变,动脉血压也可发生变动。心血管反射一般都能很快完成,其生理意义在于使循环功能能适应于当时机体所处的状态或环境的变化。 1.颈动脉窦和主动脉弓压力感觉反射当动脉血压升高时,可引起压力感受性反射,其反射效应是使心率减慢,外周血管阻力降低,血压回降。因此这一反射曾被称为降压反射。 (1)动脉压力感觉器:压力感受性反射的感受装置是位于颈动脉窦和主动脉弓血管外膜下的感觉神经末梢,称为动脉压力感受器(图4-25)。动脉压力感觉器并不是直接感觉血压的变化,而是感觉血管壁的机械牵张程度。当动脉血压升高时,动脉管壁被牵张的的程度就升高,压力感觉器发放的神经冲动也就增多。在一定范围内,压力感觉器的传入冲动频率与动脉管壁扩张程度成正比。由图4-26可见,在一个心动周期内,随着动脉血压的波动,窦神经的传入冲动频率也发生相应的变化。 图4-25颈动脉窦区与主动脉弓区的压力感受器与化学感受器 (2)传入神经和中枢联系:颈动脉窦压力感受器的传入神经纤维组成颈动脉窦神经。窦神经加入舌咽神经,进入延髓,和孤束核的神经元发生突触联系。主动脉弓压力感受器的传入神经纤维行走于迷走神经干内,然后进入延髓,到达孤束核。兔的主动脉弓压力感受器传入纤维自成一束,与迷走神经伴行,称为主动脉神经。 图4-26单根窦神经压力感受器传入纤维在不同动脉压时的放电图 中最上方为主动脉血压波,左侧的数字为主动脉平均压(mmHg,1mmHg=) 压力感受器的传入神经冲动到达孤束核后,可通过延髓内的神经通路使延髓端腹外侧部C1区的血管运动神经元抑制从而使交感神经紧张性活动减弱;孤束核神经元还与延髓内其它神经核团以及脑干其它部位如脑桥、下丘脑等的一些神经核团发生联系,其效应也是使交感神经紧张性活动减弱。另外,压力感受器的传入冲动到达孤束核后还与迷走神经背核和疑核发生联系,使迷走神经的活动加强。 (3)反射效应:动脉血压升高时,压力感受器传入冲动增多,通过中枢机制,使心迷走紧张加强,心交感紧张和交感缩血管紧张减弱,其效应为心率减慢,心输出量减少,外周血管阻力降低,故动脉血压下降。反之,当动脉血压降低时,压力感受器传入冲动减少,使

名词解释 1.Barorecepter reflex(baroreflex) 压力感受性反射。当动脉血压突然升高时,可反射性引起心率减慢,心输出量减少,血管舒张,血压下降,这一反射称为压力感受性反射。 2.precapillary resistance vessel 毛细血管前阻力血管。小动脉和微动脉管径较小,对血流的阻力大,且它们在毛细血管之前,因而被称为毛细血管前阻力血管。管壁含有丰富的平滑肌,平滑肌自身有紧张性收缩,称为肌源性基础紧张,这对维持一定的外周阻力,形成动脉血压有重要作用。丰富的交感神经末梢和各种血管调节因子均可以调节平滑肌的舒缩,从而对器官组织的灌流量进行调节。 3.renin-angiotensin-systerm 肾素-血管紧张素系统。肾素是由肾球旁细胞分泌的一种蛋白水解酶,分泌后经肾静脉进入血液循环,将血浆中的血管紧张素水解为血管紧张素Ⅰ。血管紧张素Ⅰ在血浆和组织中,特别是在肺循环血管内皮表面,受血管紧张素转换酶的作用转变为血管紧张素Ⅱ。 后者在血浆和组织中氨基肽酶的作用下,转变成血管紧张素Ⅲ。血管紧张素Ⅱ和血管紧张素Ⅲ可作用于血管平滑肌和肾上腺皮质等细胞的血管紧张素受体。 4.vasopressin 血管升压素(VP)。又称抗利尿激素,是由9个氨基酸残基组成的肽,由下丘脑视上核和视旁核合成,经下丘脑-垂体束运抵神经垂体储存,需要时释放入血,随血液循环到肾脏,增高远曲小管和集合管管腔膜对水的通透性,从而促进水的重吸收,使尿量减少,尿液浓缩。 5.central venous pressure 中心静脉压。右心房和胸腔内大静脉内的血压。正常值为4—12cmH2O,反应心脏射血能力和静脉回心血量之间的关系。在临床治疗休克等情况下,对控制补液量、补液速度和观察心脏射血功能是否健全等反面有重要参考价值。 6.blood-brain barrier 血脑屏障。可限制物质在血液和脑组织之间的自由交换的屏障。由毛细血管内皮细胞、基膜和星状胶质细胞血管周足组成。可阻止血液中的有害物质进入脑组织液中,对维持中枢神经的内环境相对稳定有重要作用。 7.intrapleural pressure 胸膜腔内压。胸膜腔内压等于肺内压。在吸气末和呼气末,肺内压为1个大气压。实际上是由肺的回缩压造成的。使肺扩张,有利于肺的正常通气,有利于胸腔内腔静脉和胸导管的血液和淋巴回流。 8. Specific compliance 比顺应性。肺顺应性除以肺总量得比顺应性,即单位肺容量的顺应性,它可用以比较不同肺总量个体的肺弹性阻力。 9. Pulmonary surfactant 肺表面活性物质。肺泡Ⅱ型细胞产生的脂蛋白以单分子层形式覆盖在肺泡液体表面,可降低肺泡表面张力系数稳定肺泡内压的化学物质,称为肺表面活性物质。 10. Forced expiratory volume in 1 second(FEV1) 一秒用力呼气容积。一次最大吸气后尽力尽快呼气,在第1秒内所能呼出的气体量。临床上常以FEV1/ FVC的比值做判定,正常值为83%;阻塞性肺疾病患者FEV1/ FVC变小;限制性肺疾病患者FEV1/ FVC基本正常。 11. Effective filtration pressure

给水管道水压试验方法 依据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)制定。 (GB50242-2002)4.2.1规定:“室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计没有注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5 倍,但不得小于0.6MPAa。 检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02 MPAa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水管道系统应在试验压力下稳压力1h,压力降不得超过0.05 MPAa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2 h,压力降不得超过0.05 MPAa,同时检查各连接处不得渗漏.” 给水管道安装完成后,应首先在各出水口安装水阀或堵头,并打开进户总水阀,将管道注满水,然后检查各连接处,没有渗漏,才能进行水压试验. 室内给水管道水压试验操作程序如下: 1. 连接试压泵: 试压泵通过连接软管从室内给水管道较低的管道出水口接入室内给水管道系统. 2. 向管道注水 打开进户总水阀向室内给水管系统注水,同时打开试压泵卸压开关,待管道内注满水并通过试压泵水箱注满水后,立即关闭进户总水阀和试压泵卸压开关. 3. 向管道加压 按动试压泵手柄向室内给水管系统加压,致试压泵压力表批指示压力达到试验压力(0.6MPAa)时停止加压. 4. 排出管道空气 缓慢拧松各出水口堵头,待听到空气排出或有水喷出时立即拧紧堵头. 5. 继续向管道加压 再次按动试压泵手柄向室内给水管系统加压,致试压泵压力表批指示压力达到试验压力(0.6MPAa)时停止加压. 然后按(GB50242-2002)4.2.1规定的检验方法完成室内给水管系统压力试验.试验完成后,打开试压泵卸压开关卸去管道内压力. 注: 1. 可以按上述方法分别对室内冷水系统和热水系统进行压力试验; 也可以用连接软管将冷,热出水口连通,一次完成内冷水系统和热水系统的压力试验. 2. 进户总水阀关闭严密与否是准确完成压力试验的关键,若总水阀不能关 闭严密,则应该将室内给水管道与室外给水管网分离,然后进行室内给水管系统压力试验. 3. 管道排空是为了保证室内给水管系统试压泵压力试验的准确性,一定要认真做好.