多媒体网络通信技术大作业

电信1203

朱银啸

0121209310309

1、题目:基于局域网的可视对讲系统设计

2、系统开发环境与工具:

(1)、硬件环境:实验室局域网

(2)、软件环境:WindowsXP操作系统

(3)、开发工具:自己熟悉的面向对象的网络通信编程工具与平台,相关音频、视频编码与传输协议类库

3、要求与评分标准:

(1)要求:在以上硬软件环境下,利用合适的开发工具,设计一套可视对讲软件,实现局域网内两台计算机之间的可视对讲功能,要求音视频信号连续性、实时性较好,满足正常交流需要。

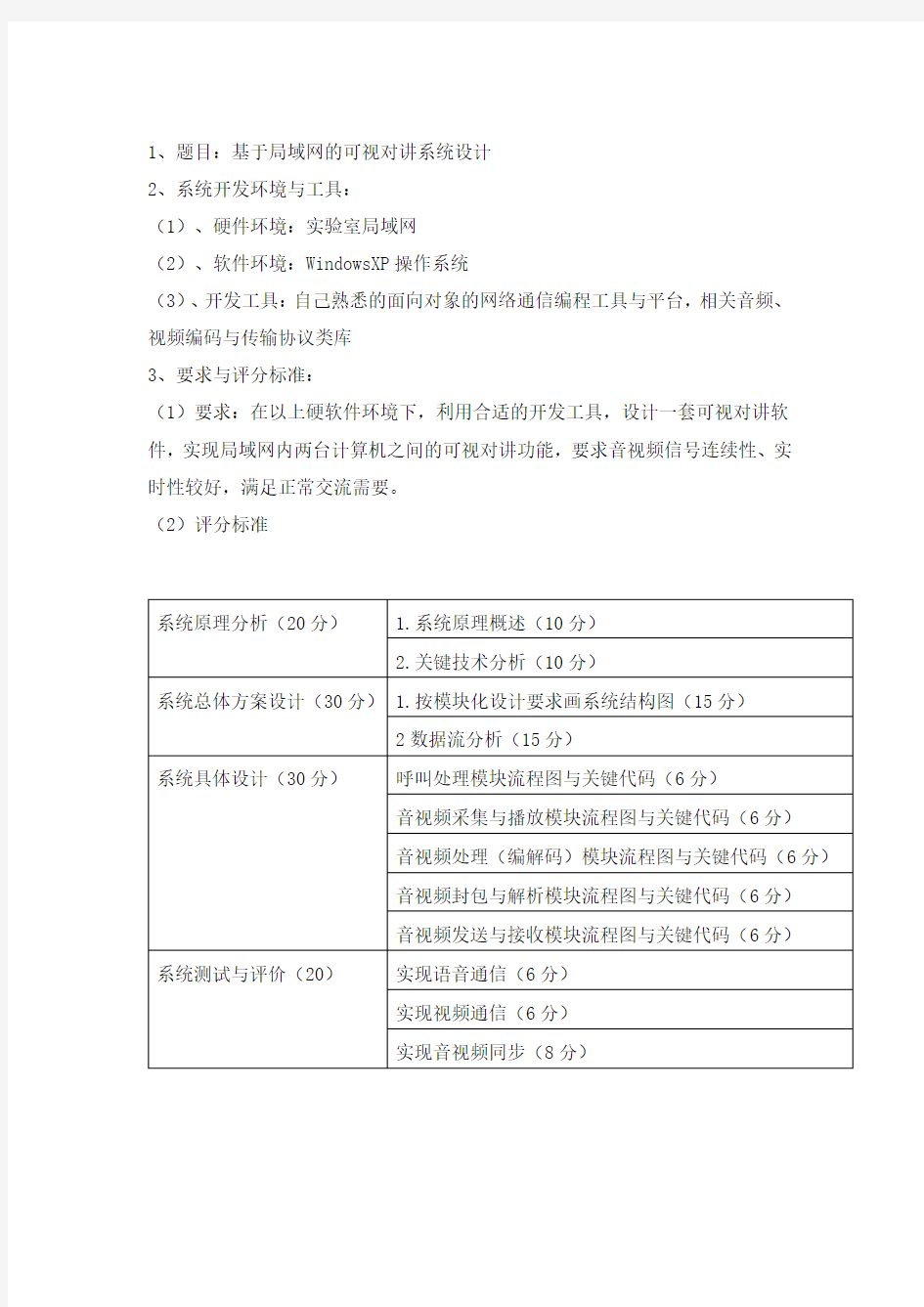

(2)评分标准

代码

客户端请求连接线程(呼叫处理)关键代码如下:

DWORD WINAPI ConnectThreadFunc(LPVOID pParam)

{

CChatRoomDlg *pChatRoom = (CChatRoomDlg *)pParam; ASSERT(pChatRoom ! = NULL);

pChatRoom ->m_ConnectSock = socket (AF_INET ,SOCK_STREAM , IPPROTO_TCP);

if ( pChatRoom->m_ConnectSock == INVALID_SOCKET) { AfxMessageBox(_T("新建Socket 失败!"));

return FALSE;

}

CString strServIp;

pChatRoom->GetDlgItemText(IDC_IP_ADDR, strServIp);

int iPort = pChatRoom ->GetDlgItemInt (IDC_CONNECT_PORT);

if( iPort <= 0 || iPort > 65535 ) {

AfxMessageBox(_T("请输入合适的端口:1 - 65535"));

goto __Error_End;

}

char szIpAddr[16] = {0};

USES_CONVERSION;

strcpy_s(szIpAddr, 16, T2A(strServIp));

sockaddr_in server;

server.sin_family = AF_INET;

server.sin_port = htons(iPort);

server.sin_addr.s_addr = inet_addr(szIpAddr);

if(connect(pChatRoom->m_ConnectSock,(struct sockaddr*)&server, sizeof(struct sockaddr)) == SOCKET_ERROR )

{

AfxMessageBox(_T("连接失败,请重试!"));

goto __Error_End;

}

pChatRoom->ShowMsg(_T("系统信息:连接服务器成功!"));

while( TRUE ) {

if ( SOCKET_Select(pChatRoom->m_ConnectSock) ) {

TCHAR szBuf[MAX_BUF_SIZE] = {0};

int iRet = recv (pChatRoom->m_ConnectSock, (char*)szBuf, MAX_BUF_SIZE, 0);

if ( iRet > 0 ) {

pChatRoom->ShowMsg(szBuf);

}else{

pChatRoom->ShowMsg(_T("聊天服务器已停止,请重新进行连接!")); break;

}

}

Sleep(500);

}

__Error_End:

closesocket(pChatRoom->m_ConnectSock);

return TRUE;

}

//捕获窗口

BOOL VideoCapture::Initialize()

{

char devname[128]={0},devversion[128]={0};

int index=0;

BOOL ret = TRUE, ret1 = TRUE, ret2 = TRUE, ret3 = TRUE;

TRACE("VideoCapture::Initialize\n");

//创建一个AVICap捕获窗口

m_capwnd = capCreateCaptureWindow("Capture",WS_POPUP,0,0,1,1,0,0); if(!m_capwnd){

return FALSE;

}

//connect callback functions

ret = capSetUserData(m_capwnd,this);

//Change destroy functions also........

ret1 = capSetCallbackOnVideoStream(m_capwnd,OnCaptureVideo);

//得到已安装的捕获设备的名称及版本

ret2 = capGetDriverDescription(index,devname,100,devversion,100);

// Connect to webcam driver

//使一个捕获窗口与一个捕获设备连接或关联

ret3 = capDriverConnect(m_capwnd,index);

if(!(ret && ret1 && ret2 && ret3)){

// Device may be open already or it may not have been

// closed properly last time.

AfxMessageBox("Unable to open Video Capture Device");

// log.WriteString("\n Unable to connect driver to the window");

m_capwnd=NULL;

return FALSE;}

// Set the capture parameters

if(SetCapturePara()==FALSE)

{

// log.WriteString("\n Setting capture parameters failed"); capDriverDisconnect(m_capwnd); //使捕获窗口与一个捕获设备断开

return FALSE;

}

return TRUE;

}

下面程序为设置CAPTUREPARAMS结构的实现代码:

BOOL VideoCapture::SetCapturePara()

{

CAPTUREPARMS CapParms={0};

capCaptureGetSetup(m_capwnd,&CapParms,sizeof(CapParms));

//得到当前的捕获速度

CapParms.fAbortLeftMouse = FALSE;

CapParms.fAbortRightMouse = FALSE;

CapParms.fYield = TRUE;

CapParms.fCaptureAudio = FALSE;

CapParms.wPercentDropForError = 80;

if(!capCaptureSetSetup(m_capwnd,&CapParms,sizeof(CapParms)))

{

//log.WriteString("\n Failed to set the capture parameters ");

return FALSE;

}

// Set Video Format

capGetVideoFormat(m_capwnd,&m_bmpinfo,sizeof(m_bmpinfo));

m_bmpinfo.bmiHeader.biWidth=IMAGE_WIDTH;

m_bmpinfo.bmiHeader.biHeight=IMAGE_HEIGHT;

BOOL ret=capSetVideoFormat(m_capwnd,&m_bmpinfo,sizeof(m_bmpinfo)); // log.WriteString("\n Video parameters set properly");

return ret;

}

//终止一个捕获任务

BOOL VideoCapture::StopCapture()

{

capCaptureStop(m_capwnd);

capCaptureAbort(m_capwnd);

Sleep(500);

return TRUE;

}

音视频编码处理就是对音视频进行压缩。MPEG-4编码算法的完整源代码如下:class CVideoEncoderX264 :{

public:

CVideoEncoderX264(void);

~CVideoEncoderX264(void);

virtual bool Connect(CVideoEnDecodeNotify* pNotify, const CVideoEnDecodeItem& Item);

virtual void Release(void);

virtual void Encode(BYTE* pInData, int nLen, BYTE* pOutBuf, int& nOutLen, int& nKeyFrame);

private:

x264_picture_t m_Pic;

x264_t *h;

x264_param_t param;

void Flush(void);

};

文件:VideoEncoderX264.cpp

bool CVideoEncoderX264::Connect(CVideoEnDecodeNotify* pNotify, const CVideoEnDecodeItem& Item){

CBase::Connect(pNotify, Item);

ParseSize(Item.m_stSize);

x264_param_default( ¶m );

param.i_threads = 1;

param.i_frame_total = 0;

param.i_width = m_nWidth;

param.i_height = m_nHeight;

param.i_keyint_min = Item.m_nKeyInterval;

param.i_keyint_max = Item.m_nKeyInterval * 10;

param.i_fps_num = Item.m_nFps;*/

param.i_log_level = X264_LOG_NONE;

if( ( h = x264_encoder_open( ¶m ) ) == NULL ) {

return false; }

/* Create a new pic */

x264_picture_alloc( &m_Pic, X264_CSP_I420, param.i_width,

param.i_height );

return true;}

void CVideoEncoderX264::Release(void){

Flush();

x264_picture_clean( &m_Pic );

x264_encoder_close( h );

CBase::Release();}

void CVideoEncoderX264::Encode(BYTE* pInData, int nLen, BYTE* pOutBuf, int& nOutLen, int& nKeyFrame){

if(nLen != param.i_width * param.i_height * 3)

return;

param.i_frame_total ++;

memcpy(m_Pic.img.plane[0], pInData, param.i_width * param.i_height); memcpy(m_Pic.img.plane[1], pInData + param.i_width * param.i_height, param.i_width * param.i_height / 4);

memcpy(m_Pic.img.plane[2], pInData + param.i_width * param.i_height * 5 / 4, param.i_width * param.i_height / 4);

m_Pic.i_pts = (int64_t)param.i_frame_total * param.i_fps_den;

static x264_picture_t pic_out;

x264_nal_t *nal = NULL;

int i_nal, i;

if( &m_Pic ){

m_Pic.i_type = X264_TYPE_AUTO;

m_Pic.i_qpplus1 = 0;}

//TraceTime("x264_encoder_encode begin");

if( x264_encoder_encode( h, &nal, &i_nal, &m_Pic, &pic_out ) < 0 ) { return;}

//TraceTime("x264_encoder_encode end");

int nOutCanUse = nOutLen;

nOutLen = 0;

for( i = 0; i < i_nal; i++ ){

int i_size = 0;

if( ( i_size = x264_nal_encode( pOutBuf + nOutLen, &nOutCanUse, 1,

&nal[i] ) ) > 0 ){

nOutLen += i_size;

nOutCanUse -= i_size;}}

nKeyFrame = pic_out.i_type==X264_TYPE_IDR;// ||

(pic_out.i_type==X264_TYPE_I && coCfg->x264_max_ref_frames==1)} void CVideoEncoderX264::Flush(void){

x264_picture_t pic_out;

x264_nal_t *nal;

int i_nal, i;

int i_file = 0;

if( x264_encoder_encode( h, &nal, &i_nal, NULL, &pic_out ) < 0 ){}

}

不妨假设创建的线程名为sendThread,发送代码如下:

while(1){

isOK=true; //准备就绪

SuspendThread(sendThread); //挂起线程

isOK=false; //线程正在发送数据

int length=frameLength; //待发数据长度

if(length<50000) {//判断数据是否正常

int n=0;

int sendCount=0;

while(length>0) {

n=send(sock,(char*)imageBuf+sendCount,length,0); //发送数据,

//imageBuf是指针,指向待发数据帧

if(n==SOCKET_ERROR) //网络出现异常,则退出线程

break;

length-=n;

sendCount+=n;}}

}

接收端创建一个线程专门用来执行数据接收。不妨假设线程名为recThread,核心代码实现如下:

while(temp!=SOCKET_ERROR){

if(!isStart) {//帧数据是否开始,true表示开始

if(endNum>3) //endNum纪录当前接收未处理的数据

endNum=0;

temp=recv(clisock,(char*)(recBuf+endNum),1000,0);//从缓冲区读取数据

startPos=serchStr(temp+endNum); //查找帧开始标志

if(startPos!=-1) {

isStart=true;

endNum=temp+endNum-startPos-4;

memcpy(imageBuf,recBuf+startPos+4,endNum); //保存帧数据}

else{

memcpy(recBuf,recBuf+temp+endNum-3,3);//保存最后三个字节的数据endNum=3;}

}

else{

if(endNum<4) {//判定紧跟开始标志的数据,如果小于4表示不能获得帧大小temp=recv(clisock,(char*)(recBuf),1000,0); //读入数据

memcpy(imageBuf+endNum,recBuf,temp);//保存数据

endNum+=temp;

if(endNum<4)

continue;

frameSize= *((int*)imageBuf);//获得帧大小

if(frameSize<500 || frameSize>50000) {//异常处理(帧大小非法)

isStart = false; //丢弃数据重新查找帧开始标志

endNum = 0;

continue;}

frameSize-=endNum+4;}

else{

while(frameSize>0&&temp!=SOCKET_ERROR) {//获得完整帧的剩余数据temp=recv(clisock,(char*)(imageBuf+endNum),frameSize,0);

endNum+=temp;

frameSize-=temp;}

if(frameSize<=0) {//帧结束置位,解压

isStart=false;

endNum=0;

deCompress();//判断数据的有效性,调用ICDecompress进行解压}}} }

多媒体网络通信技术大作业 1、题目:基于局域网的可视对讲系统设计 2、系统开发环境与工具: (1)、硬件环境:实验室局域网 (2)、软件环境:WindowsXP操作系统 (3)、开发工具:自己熟悉的面向对象的网络通信编程工具与平台,相关音频、视频编码与传输协议类库 3、要求与评分标准: (1)要求:在以上硬软件环境下,利用合适的开发工具,设计一套可视对讲软件,实现局域网内两台计算机之间的可视对讲功能,要求音视频信号连续性、实时性较好,满足正常交流需要。 (2)评分标准

1 系统原理分析 1.1 系统原理概述 视频聊天系统应该具备提供便捷、灵活、全面的音频、视频信息的传递和服务的功能,并且实时传输给聊天软件在线的人。本次方案采用Microsoft Visual C++ 6.0 编程开发视频聊天系统的一套比较常用的解决方案。 语音视频聊天采用UDP模式,在客户端之间点对点的进行,因为UDP传输速度快,TCP 是面向连接的,建立连接时双方需经过三次握手,数据传输可靠,FTP、TELNET等 就是基于TCP的,UDP是面向非连接的,发出信息不需对方确认,但这样速度比TCP快, 但有可能丢失数据,象SMTP、TFTP等就是基于UDP的。在该方案中,通过函数库VFW (Video for Windows )来实现视频捕获、影像压缩以及影像播放。微软公司提供的专门用于视频捕获开发的工具包VFW,为在Windows操作系统中实现视频捕获提供了标准的接口,从而大大降低了程序的开发难度。在视频传输方面,则通过组建视频帧,将位图形式的视频帧压缩成帧格式的MPEG 4流,传输到客户端后,解压并显示影像。同时采用线程来实现语音录制和语音回放,最终实现了通过服务器中转的文字聊天、点对点的语音视频聊天。 1.2 关键技术分析 可视对讲的关键技术之一是音视频同步问题。解决同步问题的方法有很多种,其中时间戳是最成熟最完美也是最复杂的解决办法,可以解决任何多媒体领域的音视频同步问题。其原理是选择一个参考时间,在生成数据流时依据参考时间上的时间给每个数据块都打上时间戳;在播放时,读取数据块上的时间戳,同时参考当前时钟上的时间来安排播放,让快于这个参考时间的包等待,丢弃慢于这个参考时间的包。在基于时间戳的同步机制中,仅仅对不同步的数据进行处理是不完备的,还需要反馈机制,如基于Windows 平台的DirectShow 就提供这样一个反馈机制,它的质量控制(Quality Control) 可以将播放的状态反馈给源,让源端加快或者放慢数据流的速度。多媒体文件的采集,播放及对同步的要求都非常严格,如果从多媒体文件中分离出音视频数据的数据不同步,音视频的时间差则会越来越大,这是无法忍受的,所以在多媒体文件中,不但要求有同步机制,还要求有反馈机制。 可视对讲的关键技术之二是数据压缩技术。多媒体信息数字化后的数据量非常大,尤其是视频信号,数据量更大,需要占用更大的信道带宽,成本十分昂贵。为了节省存储空间充分利用有限的信道容量传输更多视频信息,必须对视频信息进行压缩。目前,在视频图像信息的压缩方面已经取得了很大的进展。有关图像压缩编码的国际标准主要有JPEG H.261、H.263、

大作业内容如下: 一、单选题(每小题2分,计40分) 1、OSI参考模型就是由( D)组织提出得。 A、IEEE B、ANSIC、EIA/TIA D、ISO 2、拓扑结构就是( A )得具有点到点配置得特点。 A、总线B、星型 C、环型D、都不对 3、IEEE802就是( A )体系结构标准。 A、LAN B、MAN C、WAN D、以上都不就是 4、基带传输系统就是使用( A )进行传输得。 A、模拟信号 B、数字信号C、多路模拟信号 D、模拟与数字信号 5、调幅(AM)与调频(FM)以及调相(PM)就是( D )调制得例子。 A、模拟—数字 B、数字—模拟 C、数字—数字 D、模拟—模拟 6、异步传输中,字节间得时间间隙就是(B)。 A、固定不变 B、可变得 C、0 D、数据速率得函数 7、对于( A ),警戒频带多占用了带宽。 A、FDM B、TDM C、STDM D、以上都就是 8、在数据链路层就是通过( B )找到本地网络上主机得。 A、端口号 B、MAC地址 C、默认网关 D、逻辑网络地址 9、在基于广播得以太网中,所有得工作站都可以接收到发送到网上得( C )。 A、电信号 B、比特流 C、广播帧 D、数据包 10、下面关于CSMA/CD叙述正确得就是( D )。 A、信号都就是以点到点方式发送得

B、一个节点得数据发往最近得路由器,路由器将数据直接发到目得地 C、如果源节点知道目得地得IP与MAC地址得话,信号便直接送往目得地 D、任何一个节点得通信数据要通过整个网络,且每个节点都接收并验证该数据 11、关于共享式以太网,下列不正确得说法就是( B )。 A、需要进行冲突检测B、仅能实现半双工流量控制 C、利用CSMA/CD介质访问机制 D、可以缩小冲突域 12、数据分段就是在OSI/RM中得( C )完成得。 A、物理层B、网络层C、传输层D、应用层 13、OSI/RM得( B )关心路由寻址与数据包转发。 A、物理层B、数据链路层 C、网络层 D、传输层 14、路由器并不具备( B )功能。 A、路由协议 B、减少冲突与碰撞 C、支持两种以上得子网协议 D、存储、转发、寻径 15、对路由器理解正确得就是( D )。 A、路由就是路由器 B、路由就是信息在网络路径得交叉点 C、路由就是用以配置报文得目得地址 D、路由就是指报文传输时得路径信息 16、非对称数字用户线就是( B )。 A、HDSL B、ADSL C、SDSL D、RADSL 17、ISDN BRI得用户接口就是( C )。 A、2B+D B、30B+DC、同轴电缆D、普通电话线

电子科技大学网络教育考卷(A 卷) (20 年至20 学年度第 学期) 考试时间 年 月 日(120分钟) 课程 计算机网络安全 教师签名 钱伟中 一、名词解释(每题2分,共10分) 1. 保密性:是指网络信息不被泄露给非授权的用户、实体或过程。即信息只为授权用户使用。保密性是在可靠性和可用性基础之上,保障网络信息安全的重要手段。 2. 网络安全:是指网络系统的硬件、软件及其系统中的数据受到保护,不因偶然的或者恶意的原因而遭受到破坏、更改、泄露,系统连续可靠正常地运行,网络服务不中断。 3. 身份识别:身份识别是指用户向系统出示自己身份证明的过程。 4. 计算机漏洞:是指应用软件或操作系统软件在逻辑设计上的缺陷或在编写时产生的错误,这个缺陷或错误可以被不法者或者电脑黑客利用,通过植入木马、病毒等方式攻击或控制整个电脑,从而窃取电脑中的重要资料和信息,甚至破坏整个系统。 5. 入侵检测:就是对入侵行为的发觉。它通过对计算机网络或计算机系统中若干关键点收集信息并对其进行分析,从中发现网络或系统中是否有违反安全策略的行为和被攻击的迹象。

二、判断正误(正确打√,错误划×,每题1分,共10分) 1.应用代理防火墙可以实现基于用户级别的控制。( √) 2.最小特权.纵深防御是网络安全原则之一。( √) 3.密码保管不善属于操作失误的安全隐患。( × ) 4.主机入侵检测软件安装在网络边界路由器上。( × )

5.DES属于流密码的一种。( ×) 6.禁止使用活动脚本可以防范IE执行本地任意程序。( √ ) 7.只要是类型为TXT的文件都没有危险。(×) 8.发现木马,首先要在计算机的后台关掉其程序的运行。( √ ) 9.数字签名可以和加密结合使用。( √) 10.应用代理防火墙实现应用层数据的过滤。( √) 三、填空(每空2分,共10分) 1.对明文块的加密,DES算法需进行 ( 16 )轮加密过程。 2.( 数字签名 )技术可以保证信息的完整性和用户身份的确定性。 3.( CA )的核心职能是发放和管理数字证书。 4.网络入侵检测系统的检测点位于( 内外网络边界)。 5.包过滤防火墙可以实现基于( 网络 )级别的控制。 四、选择题(单选或多选)(每题2分,共30分) 1.( B )防火墙实现网络层数据的过滤 A. 包过滤 B. 应用代理 C. 网络地址转换 D. 硬件 2.网络安全的完整性是指( B ) A. 对信息加密 B. 保护信息不被破坏 C. 合法用户正常使用 D. 身份认证 3.下面哪种攻击属于被动攻击 ( A ) A. 网络窃听 B. 拒绝服务 C. 缓冲区溢出 D. 端口扫描 4.( D )是指在一个特定的环境里,为保证提供一定级别的安全保护所必需遵守的规则 A. 防火墙规则 B. 入侵检测规则 C. 管理制度 D. 安全策略 5.用某种方法伪装消息以隐藏它的内容的过程称为( A ) A. 加密 B. 解密 C. 数字签名 D. 认证 6.关于DES算法的说法正确的是( B ) A. 是非对称加密算法 B. 是分组加密算法 C. 可用于身份认证 D. 加密过程包括15轮运算 7.密钥管理过程中,错误的做法是( D )。 A. 密钥长度应该足够长 B. 选择好密钥,避免弱密钥 C. 定期更换密钥 D. 使用较长的数字串作为密钥 8.对散列函数的描述中,错误的是( A )

大作业内容如下: 一、单选题(每小题2分,计40分) 1、OSI参考模型是由( D )组织提出的。 A、IEEE B、ANSI C、EIA/TIA D、ISO 2、拓扑结构是( A )的具有点到点配置的特点。 A、总线 B、星型 C、环型 D、都不对 3、IEEE802是( A )体系结构标准。 A、LAN B、MAN C、WAN D、以上都不是 4、基带传输系统是使用( A )进行传输的。 A、模拟信号 B、数字信号 C、多路模拟信号 D、模拟和数字信号 5、调幅(AM)和调频(FM)以及调相(PM)是( D )调制的例子。 A、模拟—数字 B、数字—模拟 C、数字—数字 D、模拟—模拟 6、异步传输中,字节间的时间间隙是( B )。 A、固定不变 B、可变的 C、0 D、数据速率的函数 7、对于( A ),警戒频带多占用了带宽。 A、FDM B、TDM C、STDM D、以上都是 8、在数据链路层是通过( B )找到本地网络上主机的。 A、端口号 B、MAC地址 C、默认网关 D、逻辑网络地址 9、在基于广播的以太网中,所有的工作站都可以接收到发送到网上的( C )。 A、电信号 B、比特流 C、广播帧 D、数据包 10、下面关于CSMA/CD叙述正确的是( D )。 A、信号都是以点到点方式发送的

B、一个节点的数据发往最近的路由器,路由器将数据直接发到目的地 C、如果源节点知道目的地的IP和MAC地址的话,信号便直接送往目的地 D、任何一个节点的通信数据要通过整个网络,且每个节点都接收并验证该数据 11、关于共享式以太网,下列不正确的说法是( B )。 A、需要进行冲突检测 B、仅能实现半双工流量控制 C、利用CSMA/CD介质访问机制 D、可以缩小冲突域 12、数据分段是在OSI/RM中的( C )完成的。 A、物理层 B、网络层 C、传输层 D、应用层 13、OSI/RM的( B )关心路由寻址和数据包转发。 A、物理层 B、数据链路层 C、网络层 D、传输层 14、路由器并不具备( B )功能。 A、路由协议 B、减少冲突和碰撞 C、支持两种以上的子网协议 D、存储、转发、寻径 15、对路由器理解正确的是( D )。 A、路由是路由器 B、路由是信息在网络路径的交叉点 C、路由是用以配置报文的目的地址 D、路由是指报文传输时的路径信息 16、非对称数字用户线是( B )。 A、HDSL B、ADSL C、SDSL D、RADSL 17、ISDN BRI的用户接口是( C )。 A、2B+D B、30B+D C、同轴电缆 D、普通电话线

第一章 一、选择题 1. 计算机网络安全是指()。 A. 网络中设备设置环境的安全 B. 网络使用者的安全 C. 网络中信息的安全 D. 网络中财产的安全 2. 数据未经授权不能进行的特性,即信息在存储或传输过程中保持不被修改、不被破坏和丢失的特性,是指网络安全特性中的()。 A. 保密性 B. 完整性 C. 可用性 D. 不可否认性 3. 信息不泄露给非授权用户、实体或过程,或供其利用的特性,是指网络安全特征中的()。 A. 保密性 B. 完整性 C. 可用性 D. 不可否认性 4. 信息安全的3个最基本原则是保密性、()和可用性,即C.I.A三元组。 A. 保密性 B. 完整性 C. 可用性 D. 不可否认性 二、简答题 简述信息安全在其发展过程中经历的三阶段。 答:1.通信安全阶段;2.信息安全阶段;3.信息保障阶段。 第二章 一、选择题 1.网络监听是指()。 A. 远程观察一个用户的电脑 B. 监视网络的状态、传输的数据流 C. 监视PC系统运行情况 D. 监视一个网站的发展方向。 2. 拒绝服务(DOS)攻击()。 A. 用超出被攻击目标处理能力的海量数据包来消耗可用系统、带宽资源等方法的攻击 B. 全称是Distributed Denial of Service C. 拒绝来自一个服务器所发送回应(echo)请求的指令 D. 入侵控制一个服务器后远程关机 3. 通过非直接技术进行攻击称为()攻击方法。 A. 会话劫持 B. 社会工程学 C. 特权提升 D. 应用层攻击 4. Sniffer Pro 是一种()软件。 A. 木马 B. 扫描 C. 监听 D. 杀毒 5. X-Scan 是一种()软件。 A. 木马 B. 扫描 C. 监听 D. 杀毒 二、简答题 列举5个著名黑客。 答:Richard Stallman, Ken Thompson,John Draper, Kevin Mitnick, 李俊,林正隆,袁仁广等。 三、论述题 论述木马系统的组成。 答:一个完整的木马系统由硬件部分,软件部分和具体链接部分组成。 硬件部分是建立木马连接所必需的硬件实体,其中,控制端是对服务器端进行远程控制的一方;服务端是被控制端远程控制的一方;而Internet 是控制端对服务端进行远程控制,数据传输的网络载体。 软件部分实现远程控制所必需的软件程序。控制端程序是指控制端用以远程控制服务端的程

多媒体网络传输技术 1概述 流媒体(Streaming Media)是一种新兴的网络传输技术,在互联网上实时顺序地传输和 播放视/音频等多媒体内容的连续时基数据流,流媒体技术包括流媒体数据采集、视/音频编解码、存储、传输、播放等领域。 在网络上传播多媒体信息主要有两种方式:下载和流式传输。下载方式是传统的传输方式,指在播放之前,用户下载多媒体文件至本地,通常这类文件容量较大,依据目前的网络带宽条件,需要较长时间,并且对本地的存储容量也有一定的要求,这就限制了PDA等低存储容量设备的使用。流式传输则把多媒体信息通过服务器向用户实时地提供,采用这种方式时,用户不必等到整个文件全部下载完毕,而只需经过几秒或几十秒的启动时延即可播放,之后,客户端边接收数据边播放。与下载方式相比, 流式传输具有显著的优点:一方面大大地缩短了启动延时,同时也降低了对缓存容量的需求;另一方面,又可以实现现场直播形式的实时数据传输,这是下载等方式无法实现的,同时有助于保护多媒体数据的著作权。 2 流媒体技术 2.1 缓存技术 Internet以包传输为基础进行断续的异步传输,实时A/V源或存储的A/V文件在传输中被分解为许多包,由于网络是动态变化的,各个包选择的路由可能不尽相同,故到达客户端的时间延迟也就不等,甚至先发的数据包有可能后到。为此,使用缓存系统来弥补延迟和抖动的影响,并保证数据包的顺序正确,从而使媒体数据能连续输出,而不会因为网络暂时拥塞使播放出现停顿。通常高速缓存所需容量并不大,因为高速缓存使用环形链表结构来存储数据,通过丢弃已经播放的内容,流可以重新利用空出的高速缓存空间来缓存后续尚未播放的内容。 2.2 流媒体传输流程 流媒体的具体传输流程如下: (1)Web浏览器与Web服务器之间使用HTTP/TCP交换控制信息,以便把需要传输的实时数据从原始信息中检索出来。 (2)用HTTP从Web服务器检索相关数据,A/V播放器进行初始化。 (3)从Web服务器检索出来的相关服务器的地址定位A/V服务器。 (4)A/V播放器与A/V服务器之间交换A/V传输所需要的实时控制协议。 (5)一旦A/V数据抵达客户端,A/V播放器就可以播放了。 2.3 媒体系统结构 现存流媒体解决方案采用的技术是多样的,但其体系结构的本质是相近的。 流媒体的体系构成:①编码工具:用于创建、捕捉和编辑多媒体数据,形成流媒体格式; ②流媒体数据;③服务器:存放和控制流媒体的数据;④网络:适合多媒体传输协议甚至实

大作业要求 ****(单位、公司、工厂或学校)为背景,设计一个网络建设方案。 方案中应该包括: 根据****(单位、公司、工厂或学校)的组织结构、业务需求完成网络需求分析,确定拓扑方案,完成设备选型,注明各种设备、设施和软件的生产商、名称、型号、配置与价格,基本确定方案的预算。 要求: 1.完成建网进行需求分析,提交需求分析报告; 2、在需求分析的基础上进行系统设计、技术选型,规划、设计网络的逻辑拓扑方案、布线设计等,划分子网,设计子网地址、掩码和网关,为每个子网中的计算机指定IP地址; 3、根据条件进行设备选型,决定各类硬件和软件的配置和经费预算方案; 4、创建局域网内的DNS服务器,配置相关文件,可以对局域网内的主机作域名解析。 ○参□考□样◇例

1、需求分析 随着信息时代的到来,校园网已经成为现代教育背景下的必要基础设施,成为学校提高水平的重要途径。校园网络的主干所承担的信息流量很大,校园网络的建设的目标是在校园内实现多媒体教学、教务管理、通信、双向视频点播(VOD)等信息共享功能,能实现办公的自动化、无纸化。能通过与Internet的互联,为全校师生提供国际互联网上的各种服务。教师可以制作多媒体课件以及在网上保存和查询教学资源,能对学生进行多媒体教学和通过网络对学生进行指导与考查等。学生也可以通过在网上浏览和查询网上学习资源,从而可以更好地进行学习,校园网能为学校的信息化建设打下基础。 根据本校园实际情况主要应用需求分析如下: 用户的应用需求:所有用户可以方便地浏览和查询局域网和互联网上的学习资源,通过WWW服务器、电子邮件服务器、文件服务服务器、远程登录等实现远程学习,此外为教务处提供教务管理、学籍管理、办公管理等。 通信需求:通过E-mail及网上BBS以及其它网络功能满足全院师生的通信与信息交换的要求,提供文件数据共享、电子邮箱服务等。 信息点和用户需求:按照要求本校园网内信息点总数为531个, 其中办公区需要的信息点为(111个):教务处(25),各院系办公区(26),图书馆(60);教学区为(400个):除机房需要120个信息点外,其余各系部大楼及教学楼(包括设计艺术系楼、建筑工程系楼、一号楼、大学生活动中心楼、教学主楼、B、C楼等)各需设置信息点的个数为40;生活区为(20个):20个宿舍楼区、食堂等各设置1个信息点。电子邮件服务器、文件服务服务器等为内部单位服务,WWW服务器、远程登录等实现远程学习,从外部网站获得资源。 性能需求:此校园网络支持学校的日常办公和管理,包括:办公自动化、图书管理、档案管理、学生管理、教学管理、财务管理、物资管理等。支持网络多媒体学习的信息传输要求。 安全与管理需求:学生基本信息档案和重要的工作文件要求对数据存储、传输的安全性的性能较高,如图书管理、档案管理、学生管理、教学管理、财务管理、物资管理等可以通过分布式、集中式相集合的方法进行管理。网络安全对于网络系统来说是十分重要的,它直接关系到网络的正常使用。由于校园网与外部网进行互联特别是

计算机网络与通信试题 一、判断题 1、WWW使用非线性网型结构来组织信息和浏览。它使用超文本和超媒体等技术,能将文本、图形、声音、图像和视频综合在一起,形成多媒体文档,提供多媒体服务。( 正确 ) 2、模块化是指解决一个复杂问题时自顶向下逐层把软件系统划分成若干模块的过程。(正确 ) 3、计算机软件结构设计中划分模块时,尽量做到高内聚、低耦合,保持模块相对独立性,并以些原则优化初始的软件结构。(正确) 4、双绞线是目前广域网上最常用的传输介质,目前使用的双绞线是五类或超五类线,它由4对线组成,其中每对由两根带绝缘层的导线以螺旋形绞合在一起,这两条线使用时作一条通信线路。( 错误 ) 5、当一台客户机需要另一台主机的IP地址时,一般它首先查询自己所在的DNS服务器,前提是这台服务器列在搜索次序的首位。( 正确) 6、计算机软件是组成计算机系统的两大部分之一,是能够在计算机上运行的程序,能够被计算机识别和处理的数据及与程序和数据相关的各种文档的统称。(正确) 7、计算机网络信息安全机制中加密是提供数据保密的基本方法,用加密方法和认证机制相结合,可提供数据的保密性和完整性。( 正确) 8、计算机网络信息安全中鉴别交换是在通信进程中,以双方互换约定信息方式确认实体身份机制。(正确) 9、在FTP客户连接服务器的整个过程中,数据传输通道是一直保持连接的,而控制信道是临时建立的。( 错误 ) 10、SMTP协议是Internet上基于TCP/IP应用层协议,适用于主机之间电子邮件交换。(正确) 二、单项选择题 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 2、一座大楼内的一个计算机网络系统,属于( B ) A、PAN B、LAN C、MAN D、WAN 3、计算机网络中可以共享的资源包括( C) A、硬件、软件、数据、通信信道 B、主机、外设、软件、通信信道 C、硬件、程序、数据、通信信道 D、主机、程序、数据、通信信道 4、网络协议主要要素为( C) A、数据格式、编码、信号电平 B、数据格式、控制信息、速度匹配 C、语法、语义、同步 D、编码、控制信息、同步 5、采用专用线路通信时,可以省去的通信阶段是(B ) A、建立通信线路 B、建立数据传输链路 C、传送通信控制信号和数据 D、双方确认通信结束 6、通信系统必须具备的三个基本要素是(B ) A、终端、电缆、计算机 B、信号发生器、通信线路、信号接收设备 C、信源、通信媒体、信宿 D、终端、通信设施、接收设备 7、以下不正确的是(D )。 A.TCP/IP传输层协议有TCP和UDP B.IP协议位于TCP/IP网际层 C.UDP协议提供的是不可靠传输 D.IP协议提供的是可靠传输 10、当IEEE802.3MAC帧中的目的地址字段为全“1”时,表示( A) A.单个地址 B.组地址 C.广播地址 D.局部地址 11、“截获”是一种网络安全攻击形式,所攻击的目标是信息的(B ) A.可用性 B.保密性 C.完整性 D.安全性 12、ADSL标准允许达到的最大下行数据传输速率为( D) A.1Mbps B.2Mbps C.4Mbps D.8Mbps

计算机网络及安全课程大作业题目 各班学委负责登记本班同学选题以及班级之间协调。 一、要求 1、团队合作、合理分工、按组为单位进行; 2、报告文字内容不可拷贝粘贴现有文献,应反映小组所做的工作,有分析,实践性的选题应有具体操作或者配置过程描述,辅以截图或实验数据。 3、所交报告中应在最后注明组员分工、参考文献,报告字数3000-6000; 4、不同班级的小组可选择相同的题目,但重复计数(由各班学委协调),不可多于2组,且报告内容不可相同,要求独立完成各组任务。(标注“*”的题目可增加小组数目,但不可超过5组)。 5、除了个别综述性的选题,其它选题要求在实际平台上实践。 二、选题 1、Web服务器的配置与应用 ①安装配置Web服务器。平台及软件不限,可采用IIS、Apatch等; ②编制静态网页,开通一个简单的web网站,内容不限,可以是个人网站、兴趣网站 等。测试校内Lan可用web客户端访问。 ③深入探讨网站各种属性的设置功能的使用。如端口的设置(分别开在80、8080等端 口),访问权限的控制(基于主机ip地址、基于特定用户)等安全性设置。 ④其他扩展问题。如访问量的计算等均可探讨。 2、soho路由器的设置与应用 ①静态ip地址与动态ip地址方案的设置于与实现 ②规划并配置内部ip地址及nat方案,搭建一个小型宿舍内网 ③路由器端口映射机制的工作原理,配置及实施探讨其用途 ④路由器远程管理功能的实现(具体配置方案),该功能的安全性探讨 3、校园网环境下网络访问共享的实现(已有一般一组选) ①网络访问控制的机制探讨 ②网络访问共享的方法及工作原理 ③具体实现及配置方案、测试结果 ④端口映射的不可用性的分析 4*、基于网络嗅探软件(wireshark)的协议分析实验 ①wireshark的深入学习与掌握,若过滤器的使用,归纳方法 ②通过实验阐述ARP的工作原理 ③利用实验结果分析ICMP协议的报文结构字段定义 ④基于实验数据深入分析TCP协议的连接过程原理,报文的分片等功能 ⑤从校园网发起向外网中某Web服务器的访问,记录并分析从MAC层协议、IP协议、 TCP协议一直到HTTP协议的过程 5、无线网卡环境下的协议分析工具使用 ①如何在wireshark下发现无线网卡(进行协议分析) ②如何捕获IEEE802.11的帧、软件及使用、方法探讨、实际应用 ③若②能成功,可根据捕获的802.11帧进一步分析无线网络的通信过程 ④如何通过隧道方式接入IPV6网络 6、VMwane虚拟机的网络模拟配置方案及实施 ①三种网络模式分析

X X X X大学 研究生考查课 作业 课程名称:智能控制理论与技术 研究生姓名:学号: 作业成绩: 任课教师(签名) 交作业日时间:2010年12月22日

人工神经网络(artificial neural network,简称ANN)是在对大脑的生理研究的基础上,用模拟生物神经元的某些基本功能元件(即人工神经元),按各种不同的联结方式组成的一个网络。模拟大脑的某些机制,实现某个方面的功能,可以用在模仿视觉、函数逼近、模式识别、分类和数据压缩等领域,是近年来人工智能计算的一个重要学科分支。 人工神经网络用相互联结的计算单元网络来描述体系。输人与输出的关系由联结权重和计算单元来反映,每个计算单元综合加权输人,通过激活函数作用产生输出,主要的激活函数是Sigmoid函数。ANN有中间单元的多层前向和反馈网络。从一系列给定数据得到模型化结果是ANN的一个重要特点,而模型化是选择网络权重实现的,因此选用合适的学习训练样本、优化网络结构、采用适当的学习训练方法就能得到包含学习训练样本范围的输人和输出的关系。如果用于学习训练的样本不能充分反映体系的特性,用ANN也不能很好描述与预测体系。显然,选用合适的学习训练样本、优化网络结构、采用适当的学习训练方法是ANN的重要研究内容之一,而寻求应用合适的激活函数也是ANN研究发展的重要内容。由于人工神经网络具有很强的非线性多变量数据的能力,已经在多组分非线性标定与预报中展现出诱人的前景。人工神经网络在工程领域中的应用前景越来越宽广。 1人工神经网络基本理论[1] 1.1神经生物学基础 可以简略地认为生物神经系统是以神经元为信号处理单元,通过广泛的突触联系形成的信息处理集团,其物质结构基础和功能单元是脑神经细胞即神经元(neu ron)。(1)神经元具有信号的输入、整合、输出三种主要功能作用行为。突触是整个神经系统各单元间信号传递驿站,它构成各神经元之间广泛的联接。(3)大脑皮质的神经元联接模式是生物体的遗传性与突触联接强度可塑性相互作用的产物,其变化是先天遗传信息确定的总框架下有限的自组织过程。 1.2建模方法 神经元的数量早在胎儿时期就已固定,后天的脑生长主要是指树突和轴突从神经细胞体中长出并形成突触联系,这就是一般人工神经网络建模方法的生物学依据。人脑建模一般可有两种方法:①神经生物学模型方法,即根据微观神经生物学知识的积累,把脑神经系统的结构及机理逐步解释清楚,在此基础上建立脑功能模型。②神经计算模型方法,即首先建立粗略近似的数学模型并研究该模型的动力学特性,然后再与真实对象作比较(仿真处理方法)。 1.3概念 人工神经网络用物理可实现系统来模仿人脑神经系统的结构和功能,是一门新兴的前沿交叉学科,其概念以T.Kohonen.Pr的论述最具代表性:人工神经网络就是由简单的处理单元(通常为适应性)组成的并行互联网络,它的组织能够模拟生物神经系统对真实世界物体所作出的交互反应。 1.4应用领域 人工神经网络在复杂类模式识别、运动控制、感知觉模拟方面有着不可替代的作用。概括地说人工神经网络主要应用于解决下述几类问题:模式信息处理和模式识别、最优化问题、信息的智能化处理、复杂控制、信号处理、数学逼近映射、感知觉模拟、概率密度函数估计、化学谱图分析、联想记忆及数据恢复等。 1.5理论局限性 (1)受限于脑科学的已有研究成果由于生理试验的困难性,目前对于人脑思维与记忆机制的认识尚很肤浅,对脑神经网的运行和神经细胞的内部处理机制还没有太多的认识。 (2)尚未建立起完整成熟的理论体系目前已提出的众多人工神经网络模型,归纳起来一般都是一个由节点及其互连构成的有向拓扑网,节点间互连强度构成的矩阵可通过某种学

北京交通大学考试试题(A卷) 课程名称:计算机网络与通信技术学年学期:2015—2016学年第1学期课程编号:90L124Q 开课学院:电气工程出题教师:网络课程组学生姓名:学号:任课教师: 学生学院:班级: 注意:请将所有试题都答在答题纸上。 一、选择题(每题2分,共24分) 1.在局域网中,交换机与计算机使用()互联 A.直通线B.反转线C.交叉线D.以上均错 2.一个有n层协议的网络系统,应用层生成长度为x字节的报文,在每一层都加上 长为h字节的报头,那么,网络带宽中因传输各层报头而浪费的比例为()。 A.h/(h+x)B.x/(h+x) C.nh/(nh+x) D.x/(nh+x) 3.某信道如果采用 16元振幅调制则可以获得最高的数据率为16000 bps,根据奈 氏准则的限制,该信道的最高码元速率为()码元/秒。 A.1000 B.2000 C.4000 D.8000 4.下列媒体共享技术中,以太网采用的是() A.静态划分信道 B.随机接入 C.受控接入D.以上均可 5.有ABCD四个站进行码分多址CDMA通信,码片序列如下, A.(-1-1-1+1+1-1+1+1)B.(-1-1+1-1+1+1+1-1) C.(-1+1-1+1+1+1-1-1)D.(-1+1-1-1-1-1+1-1) 现收到码片序列为(-1+3-3+1-1-1-1-1),则发送0的站是:() 6.xDSL宽带接入技术是用数字技术对现有的( )进行改造。 A.模拟电话用户线 B.有线电视网 C.光纤网络D.以上都不是 7.网络适配器从网络中每收到一个数据帧就会先硬件检查() A.目的MAC地址B.源MAC地址 C.目的IP地址D.源IP地址

浅谈多媒体通信技术的应用与未来发展趋势 发表时间:2018-08-10T13:21:54.923Z 来源:《科技新时代》2018年6期作者:张力谭长清张琪薛龙刘文贺 [导读] 多媒体通信技术是当今世界科技领域中最有活力、发展最快的高新信息技术。 空军工程大学陕西西安 710003 摘要:多媒体通信技术是一门综合的、跨学科的交叉技术,它综合了计算机技术、通信技术以及多种信息科学领域的技术成果,正在不断发展和完善。文章通过对现代通信技术的概括和分析,总结出未来多媒体通信的多种发展方向。 关键词:多媒体,多媒体通信,技术应用 1 引言 多媒体通信技术是当今世界科技领域中最有活力、发展最快的高新信息技术,已广泛应用于社会的各个行业、各个领域,影响着人类的生活方式和生活质量。按通讯网来分,多媒体技术主要应用在电话网(包括固定和移动电话网)、广电网、计算机网上。它时时刻刻都在影响着世界经济的发展和科学技术进步的速度。多媒体通信综合了多种媒体信息间的通信,它是通过现有的各种通讯网来传输、转储和接收多媒体信息的通信方式,几乎覆盖了信息技术领域的所有范畴,包括数据、音频和视频的综合处理和应用技术,其关键技术是多媒体信息的高效传输和交互处理。 随着现代科技的不断进步和快速发展,未来世界的通信网络必将覆盖整个天上地下。天上众多的卫星系统可为全球用户提供宽带接入服务;地面不仅可以实现光纤到户,用户还能够拥有高速的多媒体移动通信业务。而这一体系将是一个有机的整体,且具有高度的统一性和平滑的连接性。 2 “三网合一”技术 随着数字技术的大力发展和全面推广,有线电视、电信和计算机等传统行业的界限越来越模糊;相应的数字处理、数字压缩技术以及光纤通信技术的发展,也为各种媒体信息的传送提供了必要的带宽;而TCP/IP协议的广泛应用更是为不同网络之间的互通提供了共同的语言。这一切都为“三网合一”创造了技术条件。 “三网合一”正是指将计算机网、电视网和电信网在传输、接收和处理等方面合而为一,并全面实现数字化。如此便可以使三大行业在技术上逐步趋向一致,在业务上相互交叉渗透,在网络上互连互通,在经营上相互合作竞争,从而更好的、更全面的为人们提供个性化、多样化的通信服务。 但“三网合一”并不是简单的三网相加,为了很好的传递音频、视频和数据信息必须同时在传输、交换和接入等各层具备宽带化,较好的QOS以及统一的信息表示方式才能构筑其赖以生存的技术前提。而目前此项技术并不是很成熟,所以在今后很长一段时间之内三网仍将并存。但数字化、综合化、宽带化已成为今后网络建设的潮流,基于光纤的宽带IP网代表着网络发展的方向,随着技术的发展和社会的进步,三网合一终将实现。 2.1 向IP融合 IP技术是未来数据网络中的核心技术,是承载各种应用业务的平台,而在IP网上实现多媒体通信更是世界各国的主要目标。因为公众电话网(PSTN)无论怎样发展,其资源利用率低、带宽窄、线路质量不稳定等缺点都是无法改变的事实;有线电视网(CATV)则相对缺乏在通信领域运营的经验,研究工作也相对比较滞后;只有数据网因为有了Internet网络技术的成功开发而迅速进入到开放的、分布式的发展环境,并飞快地向前推进。 随着这样的趋势继续发展下去,人们更是期待着能够在一个统一的网络上开展各种业务,传输各种信息以保障高效率地利用网络资源和更好地开展业务。因此三大网络的融合是不可避免的,且这种融合不仅是业务上的融合,更是网络上的融合。而IP就是能够实现这种融合最好的统一的协议,所以无论未来的基础网络会采用什么样的结构,宽带多媒体业务都必将会统一到IP网上。 2.2 走向宽带 有这样一种说法,有了宽带,就有了高速度,就有了多媒体的传送。在通信领域中,只有拥有了充足的带宽,才能够快速传输音频、视频和数据等多种媒体信息。这就好像只有在够宽够平整的高速公路上才能够整齐有序且快速地通行各种车辆一样。因此,带宽引起了各层次人们的关注,投资商纷纷追加投资,运营商大举进攻,各企业家也跃跃欲试,而用户和媒体更是望穿秋水、翘首以盼。在现有的N-ISDN上开展的多媒体通信业务已经基本完善,下一步的重点就是宽带多媒体通信。快速发展的光通信技术为未来的宽带多媒体应用描绘了美好的前景,光纤通信的速率每10年可增长100倍,而这种增长速度还可以持续10年左右。宽带速率的持续增长更是为宽带多媒体技术的发展奠定了坚实的基础。 2.3 与移动技术结合 手机自问世以来,历经了1G、2G、2.5G和3G的发展过程。其中第一代移动通信系统采用的是模拟技术,只能进行语音通话。第二代移动通信系统相对第一代增加了接收数据的功能,如接收电子邮件或网页。3G可以让全球用户通过手机实现从陆地至海洋到卫星的全球立体通信联网,从而轻松实现“5W”,即任何漫游用户在任何地方、任何时候与任何人进行通话或数据的传送(宽带非话音业务),并能提供等同于有线电话的话音质量和等同于计算机联网的传输速度。因此,众多专家均认为未来多媒体通信的主要特征就是可移动的多媒体通信业务,而利用先进的空中接口技术、核心包分组技术以及对频谱的高效利用,是完全可以实现的。 2.4 与卫星技术结合 基于多媒体计算机技术的进步和广大用户的需求,建立多媒体大型网络已经成为当务之急。可是现有的电话线由于频宽较小,根本无法满足多媒体系统的要求,且利用地面网络来实现接入不仅需要巨大的投资,往往还难以实现全球每个角落的全覆盖和满足普遍接入的要求。 近年来,卫星系统在通信、广播、导航定位、遥感遥测、地球资源、环境监测、军事侦察、气象服务等方面逐渐体现出其重要的价

一、单项选择题: 1、目前信息安全最大的安全威胁来自于以下哪个方面(A) A. 内网安全 B. 互联网上的黑客 C. 互联网上的病毒 D. 互联网上的木马 2、WINDOWS主机推荐使用(A)格式 A、NTFS B、FA T32 C、FA T D、LINUX 3.以下哪些行为属于威胁计算机网络安全的因素:(D ) A、操作员安全配置不当而造成的安全漏洞 B、在不影响网络正常工作的情况下,进行截获、窃取、破译以获得重要机密信息 C、安装非正版软件 D、以上均是 4、FTP服务对应的端口号是(A) A) 21 B) 25 C) 80 D) 110 5、Ping使用的是( D )。 A) IP协议B) TCP协议C) UDP协议D) ICMP协议 6、信息安全就是要防止非法攻击和病毒的传播,保障电子信息的有效性,从具体的意义上来理解,需要保证哪几个方面的内容?(D) I.保密性(Confidentiality)II.完整性(Integrity) III.可用性(A vailability) IV.可控性(Controllability) A) I、II和IV B) I、II和III C) II、III和IV D) 都是 7、以下关于Dos攻击的描述中,正确的是(C ) A、以传播病毒为目的 B、以窃取受攻击系统上的机密信息为目的 C以导致受攻击系统无法处理正常用户的请求为目的D以扫描受攻击系统上的漏洞为目的8、下列选项中,防范网络监听最有效的方法是( C ) A.安装防火墙B.采用无线网络传输C.数据加密D.漏洞扫描 9、通过发送大量的欺骗性包,每个包可能被几百个主机接收到,成倍的响应涌到目标系统,占据系统所有的资源获知导致系统崩溃或挂起。这种攻击属于以下哪种拒绝服务攻击:(D)A.SYN湮没B.Teardrop C.IP地址欺骗D.Smurf 10、“进不来”“拿不走”“看不懂”“改不了”“走不脱”是网络信息安全建设的目的。其中,“拿不走”是指下面那种安全服务:(D) A.数据加密B.身份认证C.数据完整性D.访问控制 11、属于被动攻击的恶意网络行为是( B )。 A) 缓冲区溢出B) 网络监听C) 端口扫描D) IP欺骗 12、向有限的存储空间输入超长的字符串属于的攻击手段(A)。 A) 缓冲区溢出B) 运行恶意软件C) 浏览恶意代码网页D) 打开病毒附件 13、破坏网络的所有行为都应称为(A)。 A) 攻击B) 黑客C) 扫描D) 防护 14、DDoS的中文含义是(A)。 A) 分布式拒绝服务攻击B) 入侵检测系统C) 扫描工具D) 攻击工具 15、通过使用嗅探器来获取有用信息的手段属于( B )。 A) 缓冲区溢出攻击B) 网络监听攻击C) 端口扫描攻击D) IP欺骗攻击 16、某主机遭受到拒绝服务攻击后,其结果是( D )。 A) 信息不可用B) 应用程序不可用C) 阻止通信D) 以上三项都是 17、获取口令的主要方法有强制口令破解、字典猜测破解和( D )。 A) 获取口令文件B) 网络监听C) 组合破解D) 以上三种都行 18、以下可对文件进行加密的软件是( C )。 A) CA B) RSA C) PGP D) DES

网络技术基础大作业 大作业内容如下: 一、单选题(每小题2分,计40分) 1、OSI参考模型是由( D )组织提出的。 A、IEEE B、ANSI C、EIA/TIA D、ISO 2、拓扑结构是( B )的具有点到点配置的特点。 A、总线 B、星型 C、环型 D、都不对 3、IEEE802是( A )体系结构标准。 A、LAN B、MAN C、WAN D、以上都不是 4、基带传输系统是使用( B )进行传输的。 A、模拟信号 B、数字信号 C、多路模拟信号 D、模拟和数字信号 5、调幅(AM)和调频(FM)以及调相(PM)是( D )调制的例子。 A、模拟—数字 B、数字—模拟 C、数字—数字 D、模拟—模拟 6、异步传输中,字节间的时间间隙是( B )。 A、固定不变 B、可变的 C、0 D、数据速率的函数 7、对于( A ),警戒频带多占用了带宽。 A、FDM B、TDM C、STDM D、以上都是 8、在数据链路层是通过( B )找到本地网络上主机的。 A、端口号 B、MAC地址 C、默认网关 D、逻辑网络地址 9、在基于广播的以太网中,所有的工作站都可以接收到发送到网上的( C )。 A、电信号 B、比特流 C、广播帧 D、数据包 10、下面关于CSMA/CD叙述正确的是( D )。 A、信号都是以点到点方式发送的 B、一个节点的数据发往最近的路由器,路由器将数据直接发到目的地 C、如果源节点知道目的地的IP和MAC地址的话,信号便直接送往目的地 D、任何一个节点的通信数据要通过整个网络,且每个节点都接收并验证该数据 11、关于共享式以太网,下列不正确的说法是( D )。 A、需要进行冲突检测 B、仅能实现半双工流量控制 C、利用CSMA/CD介质访问机制 D、可以缩小冲突域 12、数据分段是在OSI/RM中的( C )完成的。 A、物理层 B、网络层 C、传输层 D、应用层 13、OSI/RM的( C )关心路由寻址和数据包转发。 A、物理层 B、数据链路层 C、网络层 D、传输层 14、路由器并不具备( B )功能。

信息工程系 课程设计报告书 2015-2016学年第2学期 系部:信息工程系 专业:计算机网络专业 班级:14计算机网络1班 课程名称:网络安全技术 姓名学号: 起迄日期: 6月10日-6月24日 课程设计地点:实验楼C211 指导教师:庄晓华 下达任务书日期: 2015 年06月16日

一、内容要求 独立设计一个小型网络的安全方案,采用的安全技术可以包括以下几种:加密技术、认证技术、VPN技术、防火墙技术、防病毒系统等局域网核心服务功能。其中必须用Packet Tracer实现的功能为防火墙技术的配置与管理或网络安全隔离。 二、评分标准 (一)网络安全方案评分标准(40分) 网络安全方案及测试报告(40分) 1、网络安全方案2000字(30分) 1)相关概念定义准确。(10分) 2)安全方案叙述完整清晰。(10分) 3)设计合理,符合实际应用需求。(10分) 2、测试报告(10分) 确定测试结果是否符合设计要求,完成测试总结报告。 (二)网络设备系统配置评分标准(60 分) 1、系统设计(10分) 1、在Packet Tracer中实现,要求:网络设备选型合理,(5分) 2、网络设备连接,要求:正确使用连接介质(5分)。 2、网络设备配置(40分) 1、PC机、服务器配置,要求:能作必要TCP/IP属性设置(10分) 2、网络设备接口配置,要求:正确配置端口,实现网络连通。(10分) 3、网络安全配置,要求:实现设定的网络安全防护(20分) 3、安全防护测试(10分) 使用正确测试方法,步骤完整.(10分) 三、设计要求: 1、所有PC机的默认网关地址中第四个数为学生学号,如“a.b.c.学号” (注意:PC机的地址不能与此默认网关地址冲突)。 2、所有网络设备、PC机的名称以学生姓名开头,如“azgSW1”。 四、设计成果形式及要求: 1、提交网络安全方案(.doc文档),文件命名格式:学号姓名.doc, 如01安志国.doc。 2、提交Packet Tracer文档(.pkt文档),文件命名格式:学号姓名.pkt, 如01安志国.pkt。