本技术提供一种短波红外成像芯片及其形成方法,短波红外成像芯片包括短波红外二极管和读出电路,短波红外二极管包括辅助成核层、缓冲层和铟镓砷PN结,读出电路包括MOS管,MOS管的一源/漏极连接铟镓砷PN结的N极。本技术提供的短波红外成像芯片及其形成方法,其短波红外二极管具有辅助成核层和缓冲层,在辅助成核层的诱导结晶作用下可以适用于多种的衬底,由于辅助成核层以及缓冲层的作用使短波红外二极管及其形成方式可以利用多种尺寸、多种材料的衬底,降低对衬底的要求,可提高短波红外成像芯片的应用设计的灵活性;通过短波红外二极管与读出电路的连接直接集成于衬底上,可减少器件所占用的面积,从而可提高短波红外成像芯片的像素密度。

权利要求书

1.一种短波红外成像芯片,其特征在于,所述短波红外成像芯片包括:

短波红外二极管,所述短波红外二极管位于衬底上,所述短波红外二级管包括辅助成核层、缓冲层和铟镓砷PN结,所述辅助成核层用于诱导结晶,所述缓冲层设置在所述辅助成核层上,所述铟镓砷PN结设置在所述缓冲层上;

读出电路,所述读出电路位于所述衬底上,所述读出电路包括MOS管,所述MOS管的一源/漏极连接所述铟镓砷PN结的N极。

2.如权利要求1所述短波红外成像芯片,其特征在于,所述读出电路还包括浅沟道隔离结构,所述浅沟道隔离结构设置在所述MOS管的源/漏极的侧面。

3.如权利要求1所述短波红外成像芯片,其特征在于,所述短波红外二极管还包括保护层,所述保护层形成于与所述衬底相对的所述短波红外二极管的外表面,所述保护层的材料包括氧化硅、氮化硅和/或氧化铝,所述保护层的厚度为10nm~100nm。

4.如权利要求1所述短波红外成像芯片,其特征在于,所述辅助成核层为氧化钼层或钼层,所述辅助成核层的厚度为1nm~50nm;所述缓冲层为磷化铟层,所述缓冲层的厚度为50nm~500nm。

5.如权利要求1-4中任意一项所述短波红外成像芯片,其特征在于,所述铟镓砷PN结包括:铟镓砷层以及位于所述铟镓砷层上的磷化铟层,所述磷化铟层形成有磷化铟PN结。

6.一种短波红外成像芯片的形成方法,其特征在于,所述短波红外成像芯片的形成方法包括:

在衬底上形成短波红外二极管,所述短波红外二极管包括依次形成的用于诱导结晶的辅助成核层、缓冲层、铟镓砷PN结;

在所述衬底上形成读出电路,所述读出电路包括MOS管,所述MOS管的一源/漏极连接所述铟镓砷PN结的N极。

7.如权利要求6所述短波红外成像芯片的形成方法,其特征在于,在形成所述读出电路时,在所述MOS管的源/漏极的侧面形成浅沟道隔离结构。

8.如权利要求6所述短波红外成像芯片的形成方法,其特征在于,在形成所述短波红外二极管后,在所述短波红外二极管与所述衬底相对的外表面形成保护层,所述保护层的材料包括氧化硅、氮化硅和/或氧化铝,所述保护层的厚度为0.5nm~5nm。

9.如权利要求6-8中任意一项所述短波红外成像芯片的形成方法,其特征在于,所述缓冲层的形成方法包括:

形成铟层,对所述铟层进行图形化;

形成扩散阻挡层,所述扩散阻挡层覆盖在图形化后的所述铟层上;

进行缓冲层形成工艺,使含磷气体通过所述扩散阻挡层与所述铟层反应形成磷化铟层,所述缓冲层形成工艺包括:反应环境为含磷气体与氢气,反应温度为400℃~700℃;

去除所述扩散阻挡层。

10.如权利要求6-8中任意一项所述短波红外成像芯片的形成方法,其特征在于,所述铟镓砷PN结的形成方法包括:

通过化学气相外延形成铟镓砷层;

在所述铟镓砷层上形成磷化铟PN结,所述磷化铟PN结包括P区和N区,所述N区为通过化学气相外延形成的磷化铟层,所述P区为通过二甲基锌或二乙基锌在所述磷化铟层中扩散形成。

技术说明书

短波红外成像芯片及其形成方法

技术领域

本技术涉及半导体制造技术领域,尤其涉及一种短波红外成像芯片及其形成方法。

背景技术

短波红外成像技术涵盖700nm到约2500nm的波长范围,虽然人眼无法看到此波长范围的光线,但其仍以可见光范围中相同的方式,即反射光或光子而不是辐射光子,从而与周围物体相互作用。因此,短波红外成像类似于可见光黑白成像,可产生对比度较高且易于识别的图像,在光谱学、激光成像、微光成像、安全识别、遥感、夜视等方面具有重要的应用前景。目前可商业应用的短波红外成像芯片主要采用包括铟镓砷化物作为光敏材料而形成的短波红外二极管,通常可涵盖900nm到1700nm的波长范围。

现有技术常以磷化铟(InP)晶片为衬底,采用金属有机气相沉积(MOCVD)或分子束外延(MBE)等外延工艺在其上生长高质量的铟镓砷(InGaAs)膜层,进而可制作完成的短波红外光电二极管阵列,然后专门设计实现成像功能的硅基读出集成电路(ROIC)。但是,由于硅基与InP两者之间工艺不相兼容,因此生产该芯片还需要形成将两者封装在一起的内置突起(In-bump)等的三围堆叠结构。此外,InGaAs的晶格尺寸与InP相近,可在InP上高质量外延生长,但InP晶片成本高昂,且晶片尺寸较小;同时,In-bump等封装工艺使单个像素尺寸难以缩小,使得目前短波红外成像芯片价格高昂且成

像像素低、分辨率较差,限制了其推广应用。

因此,如何降低短波红外二极管的成本是本领域技术人员亟待解决的一个技术问题。

技术内容

本技术的目的在于提供一种短波红外二极管及其形成方法,解决短波红外二极管的成本较高的问题。

为了解决上述问题,本技术提供一种短波红外成像芯片,所述短波红外成像芯片包括短波红外二极管和读出电路,所述短波红外二极管位于衬底上,所述短波红外二极管包括辅助成核层、缓冲层和铟镓砷PN结,所述辅助成核层用于诱导结晶,所述缓冲层设置在所述辅助成核层上,所述铟镓砷PN结设置在所述缓冲层上,所述读出电路位于所述衬底上,所述读出电路包括MOS管,所述MOS管的一源/漏极连接所述铟镓砷PN结的N极。

可选的,在所述短波红外成像芯片中,所述读出电路还包括浅沟道隔离结构,所述浅沟道隔离结构设置在所述MOS管的源/漏极的侧面。

可选的,在所述短波红外成像芯片中,所述短波红外二极管还包括保护层,所述保护层形成于与所述衬底相对的所述短波红外二极管的外表面,所述保护层的材料包括氧化硅、氮化硅和/或氧化铝,所述保护层的厚度为10nm~100nm。

可选的,在所述短波红外成像芯片中,所述辅助成核层为氧化钼层或钼层,所述辅助成核层的厚度为1nm~50nm;所述缓冲层为磷化铟层,所述缓冲层的厚度为50nm~500nm。

可选的,在所述短波红外成像芯片中,所述铟镓砷PN结包括:铟镓砷层以及位于所述铟镓砷层上的磷化铟层,所述磷化铟层形成有磷化铟PN结。

本技术还提供一种短波红外成像芯片的形成方法,所述短波红外成像芯片的形成方法包括:

在衬底上形成短波红外二极管,所述短波红外二极管包括依次形成的用于诱导结晶的辅助成核层、缓冲层、铟镓砷PN结;

在所述衬底上形成读出电路,所述读出电路包括MOS管,所述MOS管的一源/漏极连接所述铟镓砷PN结的N极。

可选的,在所述短波红外成像芯片的形成方法中,在形成所述读出电路时,在所述MOS管的源/漏极的侧面形成浅沟道隔离结构。

可选的,在所述短波红外成像芯片的形成方法中,在形成所述短波红外二极管后,在所述短波红外二极管与所述衬底相对的外表面形成保护层,所述保护层的材料包括氧化硅、氮化硅和/或氧化铝,所述保护层的厚度为0.5nm~5nm。

可选的,在所述短波红外成像芯片的形成方法中,所述缓冲层的形成方法包括:

形成铟层,对所述铟层进行图形化;

形成扩散阻挡层,所述扩散阻挡层覆盖在图形化后的所述铟层上;

进行缓冲层形成工艺使含磷气体通过所述扩散阻挡层与所述铟层反应形成磷化铟层,所述缓冲层形成工艺包括:反应环境为含磷气体与氢气,反应温度为400℃~700℃;

去除所述扩散阻挡层。

可选的,在所述短波红外成像芯片的形成方法中,所述铟镓砷PN结的形成方法包括:

通过化学气体外延形成铟镓砷层;

在所述铟镓砷层上形成磷化铟PN结,所述磷化铟PN结包括P区和N区,所述N区为通过化学气相外延形成的磷化铟层,所述P区为通过二甲基锌或二乙基锌在所述磷化铟层中扩散形成。

本技术提供的短波红外成像芯片及其形成方法,其短波红外二极管具有辅助成核层和缓冲层,在辅助成核层的诱导结晶作用下可以适用于多种的衬底,再通过缓冲层生长出铟镓砷层,进而可形成铟镓砷PN结,由于辅助成核层以及缓冲层的作用使短波红外二极管及其形成方式可以利用多种尺寸、多种材料的衬底,相比于成本较高的磷化铟(InP)衬底晶片,降低对衬底的要求,从而降低衬底晶片的成本,可提高短波红外成像芯片的应用设计的灵活性;通过短波红外二极管与读出电路的连接形成短波红外成像芯片直接集成于衬底上,可通过直接相连减小连接线路的距离,可减少器件所占用的面积,从而可提高短波红外成像芯片的像素密度。

附图说明

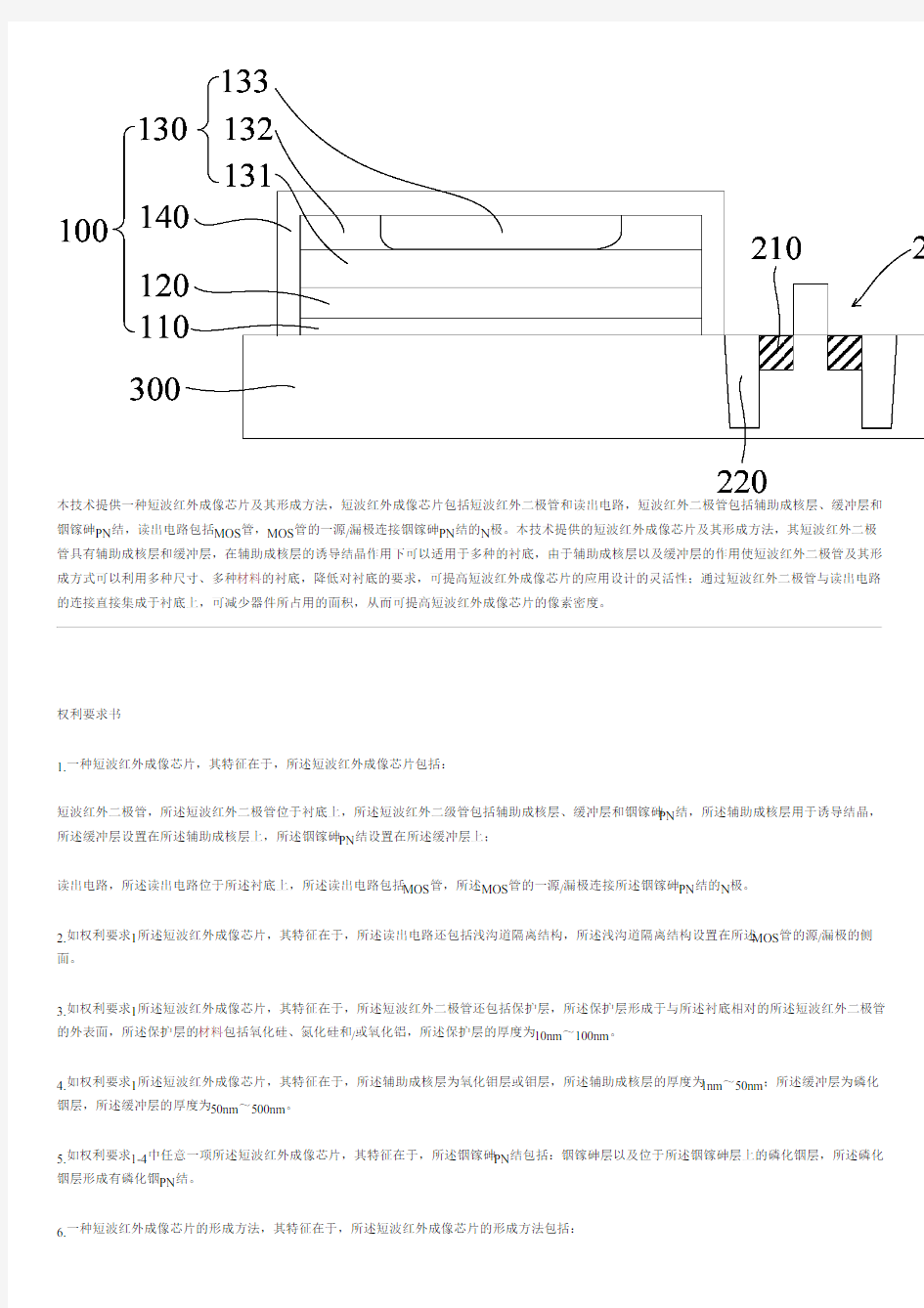

图1-4为本技术的实施例的短波红外成像芯片的剖面结构示意图;

图5-8为本技术的实施例的缓冲层的形成方法的示意图;

其中,100-短波红外二极管,200-读出电路,300-衬底,110-辅助成核层,120-缓冲层,130-铟镓砷PN结,140-保护层,210-源/漏极,220-浅沟道隔离结构,121-铟层,122-扩散阻挡层,123-磷化铟,131-铟镓砷层,132-N区,133-P区。

具体实施方式

为了使本技术的目的、特征和优点能够更加明显易懂,请参阅附图。须知,本说明书所附图式所绘示的结构、比例、大小等,均仅用以配合说明书所揭示的内容,以供熟悉此技术的人士了解与阅读,并非用以限定本技术可实施的限定条件,故不具技术上的实质意义,任何结构的修饰、比例关系的改变或大小的调整,在不影响本技术所能产生的功效及所能达成的目的下,均应仍落在本技术所揭示的技术内容得能涵盖的范围内。

如图1所示,本技术提供的一种短波红外成像芯片,所述短波红外成像芯片包括短波红外二极管100和读出电路200,所述短波红外二极管100位于衬底300上,所述短波红外二极管100包括辅助成核层110、缓冲层120和铟镓砷PN结130,所述辅助成核层110用于诱导结晶,所述缓冲层120设置在所述辅助成核层110上,所述铟镓砷PN结130设置在所述缓冲层120上,所述读出电路200位于所述衬底300上,所述读出电路200包括MOS管,所述MOS管的一源/漏极210连接所述铟镓砷PN结130的N极。

为了减少电荷等对读出电路的影响,所述读出电路200还包括浅沟道隔离(STI,Shallow Trench Isolation)结构220,所述浅沟道隔离结构220设置在所述MOS管的源/漏极210的侧面,通过浅沟道隔离结构220防止周围器件影响读出电路200的源/漏极210读取短波红外二极管100的电信号,浅沟道隔离结构220设置在源/漏极210的一侧与周围器件进行隔离。可以理解的是,由于MOS管的源极和漏极是相对定义并设置的,在本申请的方案中,只需要一源/漏极进行连接,也就是是指源极或漏极中一个,当然可优先选择靠近短波红外二极管一侧的源/漏极进行连接,在本申请中未对MOS管的相对分布的源/漏极、浅沟道隔离结构以及栅极等结构进行详细描述;其中浅沟道隔离结构的位置分布在源/漏极远离沟道区的侧面,也就是指分布在源极的侧面和漏极的侧面远离沟道区的一侧从而可形成隔离作用;MOS管的源/漏极连接铟镓砷PN结的N极,在具体的电气连接方式可以采用直接连接或采用通孔形成欧姆连接等。

为了防止短波红外二极管100与读出电路200之间不同元素之间的相互扩散干扰以及电荷干扰等,所述短波红外二极管100还包括保护层140,所述保护层140形成于与所述衬底300相对的所述短波红外二极管100的外表面,通过保护层140可以包裹暴露在衬底300上的短波红外二极管100,所述保护层的140材料包括氧化硅、氮化硅和/或氧化铝,所述保护层140的厚度为10nm~100nm,从而实现有效的保护作用。在具体的实施方式中,可通过在保护层上形成开孔等可实现读出电路与短波红外二极管的欧姆连接进行读取信号。

在本实施例中,所述辅助成核层110为氧化钼层或钼层,辅助成核层110可以起到隔绝衬底300与反应物的作用,并能诱导结晶形成缓冲层,所述辅助成核层110的厚度为1nm~50nm。在辅助成核层110的基础上,所述缓冲层120为磷化铟层,通过诱导结晶形成的磷化铟的晶向上可形成后续的铟镓砷层,所述缓冲层120可起到缓冲的作用,所述缓冲层120的厚度为50nm~500nm。

在本实施例中,所述铟镓砷PN结130包括:铟镓砷层131以及位于所述铟镓砷层131上的磷化铟层,所述磷化铟层形成有磷化铟PN结,铟镓砷PN即为在铟镓砷层上形成由磷化铟层掺杂成的磷化铟PN结,在具体的实施方式中,可由磷化铟构成的N区132,并由锌掺杂的磷化铟层构成的P区133,所述N区132和所述P区133位于铟镓砷层131上,N区和P区上分别可形成欧姆接触,从而将短波红外二级管的电极引出,实现电气连接。

本技术提供的短波红外成像芯片中,如图1所示的实施例中,为短波红外二极管100与读出电路200在衬底300上的堆叠形成;如图2所示的实施例中,为先在衬底300上形成凹槽,再在凹槽中形成短波红外二极管100,并通过浅沟道隔离结构220与读出电路200进行隔离,可防止短波红外二极管

100相对于衬底300表面高出读出电路太多,减小在后续工艺中电气互联实施的影响;如图3所示的实施例中,为环状的导电环连接的一源/漏极210,可通过倾斜角度进行高浓度的离子注入形成导电环,可使短波红外二极管100中电荷通过导电环进入读出电路200;如图4所示的实施例中,为在凹槽中形成短波红外二极管100同时具有环状的导电环连接的一源/漏极210。当在凹槽中形成短波红外二极管100时,可使铟镓砷PN结在凹槽开口之上,即凹槽深度不大于辅助成核层与缓冲层的高度之和,可防止短波红外二极管发生短路或漏电等情况。

本申请还提供一种短波红外成像芯片的形成方法,继续参考如图1-图4所示,所述短波红外成像芯片的形成方法包括:

在衬底300上形成短波红外二极管100,所述短波红外二极管100包括依次形成的用于诱导结晶的辅助成核层110、缓冲层120、铟镓砷PN结130,辅助成核层110可采用沉积等方式形成在衬底300上,辅助成核层120还可以起到隔绝衬底300的作用,采用本技术的方法可以利用多种尺寸、多种材料衬底,降低对衬底的要求,可以适应于硅或锗的单晶衬底及非晶衬底,相比于现有技术中采用较贵的InP单晶衬底,可以减少成本,并可提高短波红外二极管在具体运用设计中的灵活性,例如,可与硅芯片集成及其它特殊应用提供了可能,在辅助成核层上通过诱导结晶形成的缓冲层可用于外延生长铟镓砷层。

在所述衬底300上形成读出电路200,所述读出电路200包括MOS管,所述MOS管的一源/漏极210连接所述铟镓砷PN结130的N极。

为了减少电荷等对读出电路200的影响,在形成所述读出电路200时,在所述MOS管的源/漏极210的侧面形成浅沟道隔离结构220。

为了防止短波红外二极管100与读出电路200之间不同元素之间的相互扩散干扰以及电荷干扰等,在如上形成所述短波红外二极管100后,在所述短波红外二极管100与所述衬底300相对的外表面形成保护层140,所述保护层140的材料包括氧化硅、氮化硅和/或氧化铝,所述保护层140的厚度为0.5nm~5nm,对于不同的缓冲层图形复杂程度以及不同产品工艺的需要,可对应选择不同的材料及厚度。

在本实施例中,如图5-图8所示,所述缓冲层120的形成方法包括:

在辅助成核层110上形成铟层121,所述铟层121进行图形化,图形化可采用光刻技术得到所需要的铟层图形设计;

形成扩散阻挡层122,所述扩散阻挡层122覆盖在图形化后的所述铟层121上,即扩散阻挡层122包裹铟层121;

进行缓冲层形成工艺,使含磷气体通过所述扩散阻挡层122与所述铟层反应形成磷化铟层,所述缓冲层形成工艺包括:反应环境为含磷气体与氢气,反应温度为400℃~700℃,由于扩散阻挡层122包裹铟层121,只有极少的磷烷可以通过扩散阻挡层122形成的最薄弱的路径与铟层121接触然后成核形成磷化铟123,最薄弱的路径是指扩散阻挡层122形成包裹时与外界最容易接触的位置点,之后磷元素会在该位置点不断穿过,并从该成核处向周围单晶外延,从图5至图8中磷化铟123完成进一步增长,可形成单晶的薄膜,最后可形成缓冲层120,在本实施例中即为整块图形的单晶状态的磷化铟层,从而可得到高质量的单晶磷化铟层;

通过刻蚀工艺可去除所述扩散阻挡层122,暴露出磷化铟层,即完成缓冲层120的形成。

在本实施例中,所述铟镓砷PN结130的形成方法包括:

在缓冲层120上通过化学气相外延形成铟镓砷层131,由于形成了高质量的已图形化的单晶磷化铟层,从而可较佳的外延生长出铟镓砷层131;

在所述铟镓砷层131上形成磷化铟PN结,所述磷化铟PN结包括N区132和P区133,所述N区132为通过化学气相外延形成的磷化铟层,气源包括但不限于三甲基铟和磷烷,形成N型掺杂区,所述P区133为通过二甲基锌或二乙基锌在所述磷化铟层中扩散形成,通过锌元素掺杂形成P型掺杂区,以二甲基锌或二乙基锌作为掺杂扩散源。在具体的实施方式中,在铟镓砷层131上可通过化学气相外延先形成N型的N区132的磷化铟层,再通过锌元素掺杂得到P型的P区133,并可在N区132和P区133上可形成欧姆接触,可将短波红外二级管的电极引出,从而实现电气连接。

本技术提供的短波红外成像芯片及其形成方法,其短波红外二极管具有辅助成核层和缓冲层,在辅助成核层的诱导结晶作用下可以适用于多种的衬底,再通过缓冲层生长出铟镓砷层,进而可形成铟镓砷PN结,由于辅助成核层以及缓冲层的作用使短波红外二极管及其形成方式可以利用多种尺寸、多种材料的衬底,相比于成本较高的磷化铟(InP)衬底晶片,降低对衬底的要求,从而降低衬底晶片的成本,可提高短波红外成像芯片的应用设计的灵活性;通过短波红外二极管与读出电路的连接形成短波红外成像芯片直接集成于衬底上,可通过直接相连减小连接线路的距离,可减少器件所占用的面积,从而可提高短波红外成像芯片的像素密度。

上述描述仅是对本技术较佳实施例的描述,并非对本技术范围的任何限定,本技术领域的普通技术人员根据上述揭示内容做的任何变更、修饰,均属于权利要求书的保护范围。

红外热成像摄象机在智能视频监控中的应用与发展 一、引言 1672年,牛顿使用分光棱镜把太阳光(白光)分解为红、橙、黄、绿、青、蓝、紫等各色单色光,证实了太阳光(白光)是由各种颜色的光复合而成。1800年,英国物理学家 F. W. 赫胥尔从热的观点来研究各种色光时,偶然发现放在光带红光外的一支温度计,比其他色光温度的指示数值高。经过反复试验,这个所谓热量最多的高温区,总是位于光带最边缘处红光的外面。于是他宣布:太阳发出的辐射中除可见光线外,还有一种人眼看不见的“热线”,这种看不见的“热线”位于红色光外侧,叫做红外线。这种红外线,又称红外辐射,是指波长为0.78~1000μm的电磁波。其中波长为0.78 ~1.5μm 的部分称为近红外,波长为1.5 ~10μm的部分称为中红外,波长为10~1000μm的部分称为远红外线。而波长为2.0 ~1000μm的部分,也称为热红外线。 红外线辐射是自然界存在的一种最为广泛的电磁波辐射,它在电磁波连续频谱中的位置是处于无线电波与可见光之间的区域。这种红外线辐射是,基于任何物体在常规环境下都会产生自身的分子和原子无规则的运动,并不停地辐射出热红外能量。分子和原子的运动愈剧烈,辐射的能量愈大;反之,辐射的能量愈小。 在自然界中,一切物体都会辐射红外线,因此利用探测器测定目标本身和背景之间的红外线差,可以得到不同的红外图像,称为热图像。同一目标的热图像和可见光图像不同,它不是人眼所能看到的可见光图像,而是目标表面温度分布的图像。或者可以说,它是人眼不能直接看到目标的表面温度分布,而是变成人眼可以看到的代表目标表面温度分布的热图像。运用这一方法,便能实现对目标进行远距离热状态图像成像和测温,并可进行智能分析判断。 众所周知,海湾战争已成为展示高科技武器使用先进技术的平台。在这些新科技中,红外热成像技术就是其中最为闪亮的高科技技术之一。红外热成像技术(Infrared thermal imaging technology)是利用各种探测器来接收物体发出的红外辐射,再进行光电信息处理,最后以数字、信号、图像等方式显示出来,并加以利用的探知、观察和研究各种物体的一门综合性技术。它涉及光学系统设计、器件物理、材料制备、微机械加工、信号处理与显示、封装与组装等一系列专门技术。该技术除主要应用在黑夜或浓厚幕云雾中探测对方的目标,探测伪装

能力拓展训练任务书 学生姓名:青蛙哥专业班级:电子科学与技术0803班指导教师:封小钰工作单位:信息工程学院 题目:红外成像技术在医学中的应用技术及应用 初始条件: 具有扎实的电子科学与技术专业基本理论和系统的专业知识;具备初步的文献查阅和专题调研技能;一定的中英文文献阅读与综合能力。 要求完成的主要任务: 1.在电子科学与技术专业体系范围内确定选题,题目自拟。 2.查阅与选题相关的文献资料,通过对文献资料的阅读分析与综合,写出调研报告; 要求报告内容的可读性强,撰写格式规范,图标的使用正确,参考文献的引用恰当; 字数不少于6000字,参考文献不少于10篇,其中外文文献不少于2篇。 时间安排: 1.2011年7月8日分班集中,能力拓展训练任务;讲解训练具体实施计划、报告格式的要求与答疑事项。 2.2011年7月11日至2011年7月15日完成选题的确定、资料查阅、能力拓展训练报告的撰写。 3. 2011年7月16日提交能力拓展训练报告书,进行验收和答辩。 指导教师签名:年月日 系主任(或责任教师)签名:年月日

目录 1 引言...................................................... 错误!未指定书签。2红外热成像技术............................................ 错误!未指定书签。 2.1 光纤通信技术的定义.................................. 错误!未指定书签。 2.2红外热成像技术的应用原理............................. 错误!未指定书签。3红外技术在医学领域应用的历史,现状,和前景................ 错误!未指定书签。4红外技术在医学上的应用.................................... 错误!未指定书签。 4.1红外技术在医学检测上的应用........................... 错误!未指定书签。 4.1.1乳腺瘤的早期诊断............................... 错误!未指定书签。 4.1.2血管疾病的诊断................................. 错误!未指定书签。 4.1.3皮肤损伤病症的诊断............................. 错误!未指定书签。 4.2 红外技术在医疗监护上的应用.......................... 错误!未指定书签。 4.3其他................................................. 错误!未指定书签。 5 结束语.................................................... 错误!未指定书签。参考文献.................................................... 错误!未指定书签。

短波红外InGaAs探测器功能简析 红外线是波长介于微波与可见光之间的电磁波,波长在0.75,1000μm之间, 其在军事、通讯、探测、医疗等方面有广泛的应用。目前对红外线的分类还没有统一的标准,各个专业根据应用的需要,有着自己的一套分类体系。一般使用者对红外线的分类为(1)近红外(NIR, IR-A DIN):波长在0.75,1.4μm;(2)短波红外(SWIR, IR-B DIN):波长在1.4,3μm;(3)中波红外(MWIR, IR-C DIN):波长在3,8μm;(4)长波红外(LWIR, IR-C DIN):波长在8,15μm;(5)远红外(FIR):波长在15,1000μm。 根据Maxwell电磁方程,红外线在空气等物质内部和界面传播会发生吸收、反 射和透射等,其中吸收是影响传播的最主要因素。空气中的一些气体分子如CO2、 H2O等有着与其物质分子结构相对应的特征吸收谱线,对某些波长的红外线产生强 烈地吸收,而对另外一些红外线则不产生吸收,从而表现出很高的透射率。大气中对红外辐射吸收比较少的波段称为“大气窗口”,主要包括三个:1,3μm, 3,5μm,8,14μm,图1描述了红外线在大气中传播的透射曲线。 红外探测器 从1800年英国W. Herschel发现红外线到现在已有二百多年历史。人们通过 不断地技术开发和创新,使红外应用从军事国防迅速朝着资源勘探、气象预报、环境监测、医学诊治、海洋研究等关系到国计民生的各个领域扩展。在这些应用中红

外探测又显得特别重要,因为要更好地研究红外线必须先对其进行探测。理论上任何形态的物质只要在红外辐射作用下发生某种性质或物理量的变化,都可以被用来进行红外探测。 目前来说按照工作机理不同, 红外探测器常被分为热探测器和光子型探测器。热探测器利用红外光的热效应及材料对温度的敏感性来测量红外辐射,其原理是热敏材料吸收红外光后温度升高,利用材料的温度敏感特性将温度的变化转变为电信号。目前主要利用温差电效应、热释电效应、金属、气体等热胀冷缩现象、超导体在Tc附近升高温度电阻急剧变化等等。热探测的响应速度较慢,但其波长响应范围宽。光子型探测器是利用光电效应原理设计和制作的,光电效应可分为光电子发射效应、光电导效应、光生伏特效应和光磁电效应。光电子发射效应是指在光辐射作用下产生的光电子逸出被照射材料的表面,称为外光电效应,多发生在金属材料中。光电导效应,光生伏特效应和光电磁效应是在材料内部产生的,电子并不逸出材料的表面,也称为内光电效应。半导体材料具有明显的光电效应,因此大多数的红外探测器都采用了半导体材料制作,其中基于内光电效应,特别是光生伏特效应的半导体红外探测器特别普遍。光生伏特探测器件中包含一个PN结(包括PN同质结型,异质结型,肖特基型等),在无光照的情况下,结内存在着自建电场,当红外光照到PN结上或附近时,产生的光生载流子在结电场的作用下分别向两边移动,从而在PN结两端形成光生电动势。常见的一些光伏型探测器包括光电池,光电二极管,光电三极管,雪崩探测器,MSM探测器等。 当全面考察半导体红外探测器件发展时,可以看到其表现出从单元到多元、从单色到多色、从线列到面阵的明显趋势。目前应用在军事和民用上的多元探测器阵列有两种显著的系统:扫描系统(scanning systems)和凝视系统(staring systems)。其区别在于扫描系统采用时间延迟积分(TDI)技术,通过串行方式对电信号进行读取;而凝视型系统则直接形成一张二维图像,采用并行方式对电信号进

第 28 卷 第 2 期 2006 年 2 月

红 外 技 术 Infrared Technology

Vol.28 No.2 Feb. 2006

〈综述与评论〉

红外偏振成像探测技术综述

聂劲松[1],汪 震[2]

(1.电子工程学院 503 室,安徽 合肥 230037;2.中科院安徽光机所,安徽 合肥 230031)

摘要:论文对红外偏振成像技术进行了全面系统的综述,在论述红外偏振特性物理本质的基础上,指 出了红外偏振成像技术比较传统的红外成像技术具有的优势;给出了国内外该技术的研究概况;分析 了国外研究红外偏振成像技术得到的主要结论;最后,指出红外偏振成像技术不仅是红外侦察技术的 一次革命性进步,而且对传统的红外伪装技术提出了严峻的挑战,需要引起我们高度的重视。 关键词:偏振;红外;成像;探测技术 中图分类号:TN219 文献标识码:A 文章编号:1001-8891(2006)02-0063-05

Summarize of Infrared Polarization Imaging Detection Technology

NIE Jing-song[1],WANG Zhen[2]

(1.503 office, Institute of Electronic Engineering, Anhui Hefei, 230037, China; 2.Anhui Institute of Optics and Fine Mechanics, the Chinese Academy of Sciences, Anhui Hefei, 230031, China)

Abstract:The technology of infrared polarization imaging detect was discussed. The advantages of infrared polarization imaging detect to traditional infrared imaging detect were given, and the main conclusion of overseas on infrared polarization imaging detect was analyzed. In the end, the significance of infrared polarization imaging detection technology and the challenge of this technology to traditional detect technology were pointed out. Key words:polarization;infrared;imaging;detection technology 式显示隐蔽的军事目标。 红外偏振成像技术作为比较传统的红外成像技术 具有以下几点优势: 1) 偏振测量无需准确的辐射量校准就可以达到相 当高的精度,这是由于偏振度是辐射值之比。而在传 统的红外辐射量测量中红外测量系统的定标对于红外 系统的测量准确度至关重要。红外器件的老化,光电 转换设备的老化,电子线路的噪声,甚至环境温度、 湿度的变化都会影响到红外系统。如果红外系统的状 态已经改变,但是系统又没有及时定标,那么所测得 的红外辐射亮度和温度必然不能反映被测物的真实辐 射温度和亮度。 2) 根据调研国外公开发表的文献的数据说明, 目 标和背景差别较大,其中自然环境中地物背景的红外

收稿日期:2005-07-05;修改日期:2005-11-08 作者简介:聂劲松(1970-),男,博士,现在解放军电子工 程学院从事军用光学工程专业教学和科研工作,主 要研究方向是激光技术和光电子技术。

引言

由菲涅耳反射定律可知当非偏振光束从光滑介质 表面反射时,会产生部分偏振光。另外根据基尔霍夫 理论,热辐射也表现出偏振效应。所以地球表面和大 气中的任何目标,在反射和发射电磁辐射的过程中都 会产生由他们自身性质和光学基本定律决定的偏振特 性。不同物体或同一物体的不同状态(例如粗糙度、 含水量、构成材料的理化特征等)会产生不同的偏振 状态,且与波长有密切关系,形成偏振光谱。由于偏 振信息是不同于辐射的另一种表征事物的信息,相同 辐射的被测物体可能有不同的偏振度,使用偏振手段 可以在复杂的辐射背景下检出有用的信号,以成像方

偏振度非常小(<1.5%) ,只有水体体现出较强的偏 振特性, 其偏振度一般在 8%~10%。 而金属材料目标 的红外偏振度相对较大,达到了 2%~7%,因此以金 63

第31卷第12期2009年12月 红外技术 InfraredTechnology Vbl.31NO.12 Dec.2009空间遥感短波红外成像光谱仪的光学系统设计 王欣,杨波,丁学专,刘银年,王建宇 (中国科学院上海技术物理研究所,上海200083) 摘要:设计了一种短波红外成像光谱仪的光学系统。它采用离轴透镜来校正大视场像差,避免了采用大12径同心透镜,降低了大12径透镜获取难度和加工要求,同时校正了狭缝弯曲和畸变;采用两个离轴非球面反射镜作为准直和会聚光学元件,补偿了与波长相关的狭缝弯曲,并减小了残余像差;采用一个色散棱镜来修正非线性色散,满足了光谱分辨率要求,在棱镜背面镀反射膜,简化了结构,减轻了重量。最后给出了各个通道的光谱非线性和光谱弯曲结果。 关键词:短波红外成像光谱仪;离轴校正透镜;色散棱镜;光谱非线性;光谱弯曲 中图分类号:TN216文献标识码:A文章编号:1001—8891(2009)12-0687—04 TheOpticalDesignofShortwaveInfraredImagingSpectrometerinSpaceWANGXin,YANGBo,DINGXue—zhuan,LIUYin—nian,WANGJian—yu (ShanghaiInstituteofTechnical&Physics,theChineseAcademyofSciences,Shanghai200083,China)Abstract:Thispapergivesabriefintroductionabouttheopticalstructureoftheshortwaveinfraredimagingspectrometerusedinspace.Thissystemadoptsanoff-axisleninordertoadjustlargefield aberration.Thissystemavoidslargediameterconcenterlensandtheproductiondifficultyisdecreased.Twooff-axisasphericmirrorswhichcompensatespectralcurveareusedtocollimateandfocusbeam.Oneprismcorrectsnonlineardispersionandmeetstherequestofspectralresolution.Reflectioncoatingismadeintherearsurface.ThesystemissimplifiedandhasalightWeight.Finallytheresultofspectralnonlinearandcurvedataisshowed.Keywords:shortwaveinfraredimagingspectrometer;off-axiscorrectionlen;dispersionprism;spectralnonlinear;spectralcurve 引言1短波红外成像光谱仪的光学结构设计 成像光谱仪能够同时获取观测目标的空间几何信息和光谱信息,具有独特的信息获取和特征识别能力。它作为一种重要的对地观测手段,在国民经济、科学研究诸多领域有着广泛的应用前景,另外还具备战略战术侦察能力…。 在设计整个成像光谱仪中,光学系统设计决定仪器的最后性能12l。短波红外光谱仪的光学系统由准直光学系统、色散元件、成像光学系统三个部分组成。相对OASISTM和其它棱镜分光结构【4J,色散元件选择采用一个棱镜分光,满足了光谱非线性的要求,在棱镜背面镀反射膜,取消了利特罗反射镜;离轴校正透镜的采用,调节了光谱仪的畸变,避免了OASIS采用大口径透镜同时穿插在准直光束和色散光束中15J,减小了大口径透镜的制造难度。 短波红外光潜仪的光学系统与离轴三反望远镜相结合,可以完成在1.40视场下,对l~2.5¨m(即短波红外波段)色散后的64个波段分谱段成像。系统的主要指标如下: 光谱范闹:1~2.5Um; 物方数值孔径:0.2; 色散范围:1.92InlTl; 平均光谱分辨率:23.4am; 光谱弯曲:<1个像元(像元尺寸为30um); 变焦比:0.8; 入射狭缝尺寸:19×0.038mm; 畸变:小于5%o; 光学效率:>0.45。 1.1色散元件的选择 收稿日期:2009-09—151修订日期:2009—11-24. 作者简介:王欣(1977一)。女,陕西杨凌人,博上研究q三,上要从事航天遥感红外成像光学系统方面的研究工作。 基金项目:国家863项目 687万方数据

1. 绪论 1.1 系统设计目的及意义 随着社会的不断进步和科学技术、经济的不断发展,人们生活水平得到很大的提高,对私有财产的保护意识在不断的增强,因而对防盗措施提出了新的要求。本设计就是为了满足现代住宅防盗的需要而设计的家庭式电子防盗系统。 就目前市面上装备主要有压力触发式防盗报警器、开关电子防盗报警器和压力遮光触发式防盗报警器等各种报警器,但这几种比较常见的报警器都存在一些缺点。而本设计中所使用的红外线是不可见光,有很强的隐蔽性和保密性,因此在防盗、警戒等安保装置中得到了广泛的应用。这种火焰红外传感器能以非接触形式可以检测火焰或者波长在760 纳米~1100 纳米范围内的光源,并将其转变为电压信号。 1.2国内外研究现状 1.2.1技术现状 红外探测技术目前主要分为近红外、中红外和远红外三种研究领域。 其中,中红外探测技术由于中红外线的高强度和高穿透性,应用最为广泛,研究也最为成熟,甚至可以分析物质的分子组成;远红外的主要优点就是其穿透性,可用于探测、加热等,应用也比较广泛。 只有近红外,由于其强度小,穿透力一般,故长期以来没有引起重视,只是近些年来才成为研究热点,因为用近红外技术可以做某些成分的定量检测,最关键的是还不必破坏试样。 (1)技术优势 红外技术有四大优点:环境适应性好,在夜间和恶劣天候下的工作能力优于可见光;隐蔽性好,不易被干扰;由于是靠目标和背景之间、目标各部分的温度和发射率差形成的红外辐射差进行探测,因而识别伪装目标的能力优于可见光;红外系统的体积小,重量轻,功耗低。 (2)制约因素 目标的光谱特性;探测系统的性能;目标和探测口之间的环境和距离——这三大因

红外成像技术的发展及应用 热成像仪是从对红外线敏感的光敏元件上发展而来,但是光敏元件只能判断有没有红外线,无法呈现出图像。在第二次世界大战中交战各国对热成像仪的军事用途表现出了兴趣,对其进行了零星的研究和小规模应用,1943年美国就与RNO合作生产了一款代号M12的机型,其功能和外观已经能看出热成像仪的雏形,这应该算是最找的一款热成像仪,算是热成像仪的鼻祖。 1952年,一款非常重要的材料研-锑化铟被开发出来,这种新的半导体材料促进了红外线热成像仪的进一步发展。不久之后,德州仪器和RNO公司联合开发出了具有实用价值的前视红外线(Forward looking infrared)热成像仪。这一系统采用的是单原件感光,利用机械装置控制镜片转动,将光线反射到感光元件上。 随着碲镉汞材料制造工艺的成熟,在军事领域大规模采用热成像仪成为了可能。60年代之后出现了由60或更多的感光元件组成的线性整列,美国的RNO公司将热成像仪的应用拓展至民用领域发展。然而由于最初采用的是非制冷感光元件,制冷部件加上机械扫描机构使得整个系统非常庞大。 等到CCD技术成熟之后,焦平面阵列式热成像仪取代了机械扫描式热成像仪。至80年代半导体制冷技术取代了液氮、压缩机制冷之后开始出现了便携、手持的热成像仪。90年代之后,RNO公司又开发

出了基于非晶硅的非制冷红外焦平面阵列,进一步降低了热成像仪的生产成本。 红外线,又称红外辐射,是指波长为0.78~1000微米的电磁波。其中波长为2~1000微米的部分称为热红外线。 目标的热图像和目标的可见光图像不同,它不是人眼所能看到的可见光图像,而是表面温度分布图像。红外热成像使人眼不能直接看到表面温度分布,变成可以看到的代表目标表面温度分布的热图像。所有温度在绝对零度(-273)℃以上的物体,都会不停地发出热红外线。红外线(或热辐射)是自然界中存在最为广泛的辐射,它还具有两个重要的特性:(1)物体的热辐射能量的大小,直接和物体表面的温度相关。热辐射的这个特点使人们可以利用它来对物体进行无需接触的温度测量和热状态分析,从而为工业生产,节约能源,保护环境等方面提供了一个重要的检测手段和诊断工具。(2) 大气、烟云等吸收可见光和近红外线,但是对3~5微米和8~14微米的热红外线却是透明的。因此,这两个波段被称为热红外线的“大气窗口”。利用这两个窗口,使人们在完全无光的夜晚,或是在烟云密布的战场,清晰地观察到前方的情况。由于这个特点,热红外成像技术在军事上提供了先进的夜视装备,并为飞机、舰艇和坦克装上了全天候前视系统。这些系统在现代战争中发挥了非常重要的作用。 全球红外热像仪市场发展具有广阔的前景并呈现良好的发展趋势。红外热像仪是一种用来探测目标物体的红外辐射,并通过光电转换、电信号处理等手段,将目标物体的温度分布图像转换成视频图像

红外成像原理与红外多波段图像特征对比 由于红外成像具有被动工作、抗干扰性强、目标识别能力强、全天候工作等特点,已被多数发达国家应用于军事侦查、监视和制导方面。红外成像侦察、监视和制导意已成为当代武器技术发展的主流方向之一。红外辐射是整个电子频谱中的一个重要组成部分。红外探测器是依靠探测目标辐射和反射的红外线而工作的。 通常红外光谱的划分是这样的:近红外(760纳米-3微米),中红外(3微米-8微米),远红外(8微米-1毫米)。 红外辐射的物理本质是热辐射。大气是红外辐射的主要传输介质。由于大气中各种气体和物质对太阳光谱均有一定的吸收能力。综合各气体吸收情况,得出了3个对太阳光谱吸收较弱的区段,即2-2.6微米、3-5微米、8-14微米。在这几个波段,大气相对说来是比较透明的,常称为“大气窗口”,对于从事红外光谱亚牛、红外技术应用研究尤为重要。一般红外仪器和红外系统都工作在这三个窗口之类。 根据测量分析,一些重要的军事目标的热辐射波长集中在3-5微米的中红外线区和8-10微米的远红外线区内。利用这一特点,目标红外传感器常选用适用于3-5微米红外大气窗口的碲化铟和适用于8-14微米红外大气窗口的碲铜汞。 红外辐射也成为红外线,辐射过程除了取决于温度之外,还受到许多其他因素的影响。对于理想黑体(黑体或绝对黑体是指对于任何波长的电磁辐射都全部吸收,且具有最大辐射率的物体)而言,红外辐射的基本规律归结为普朗克黑体辐射定率、维恩位移定律和斯蒂芬-玻尔兹曼3个基本定律。 1.Plank黑体辐射定律---该规律描述了黑体单色辐射力随波长及温度的 变化规律 其中C1、C2分别称为普朗克第一常数和第二常数 2.Wein位移定律---随着温度T增高,最大单色辐射力M所对应的峰值波 长λmax逐渐向短波方向移动。 3.Stefan-Boltzmann定律---描述了黑体辐射力随表面温度的变化规律, 也可以计算某一波长范围内的辐射力。 其中σ为黑体辐射系数

中波红外光谱偏振成像技术及系统研究 光谱偏振成像技术是一种将光谱测量技术和偏振成像技术融为一体的新型 光学探测技术,它不仅可以获得被测目标物体的光谱信息,还可以获得被测目标 物体的图像信息和偏振信息,为目标物体的全方位准确识别提供了有力地保障。目前光谱偏振成像技术广泛应用于生物医学诊断、目标探测与识别、空间遥感、环境监测等领域。 为了能够准确理解光谱偏振成像技术的工作原理以及研究新型的光谱偏振 成像系统,本文依托于中波红外微型光谱测量系统、中波红外分孔径同时偏振成像系统对光谱偏振成像技术的光谱测量技术和偏振成像技术进行了研究。在此基础上,构建了中波红外光谱偏振成像系统。 中波红外光谱偏振成像系统是在传统的迈克尔逊系统的基础上,通过引入偏振调制模块和多级阶梯微反射镜,实现了偏振信息的测量和干涉系统的静态化。与传统的傅里叶变换型成像光谱系统相比,此系统除了具有光通量大、多通道的优点外,还具有信息量大的优点。 本论文的主要工作有以下三个部分:一、光谱测量技术研究:提出一种轻型的基于微光学元件的傅里叶变换光谱测量系统,并对系统进行了设计。改进了传统折衍混合单透镜光焦度的分配,得到了可应用于光谱测量系统的单片式准直系统。 基于波像差理论和Sellmeier色散公式,分析了前置准直系统残存的像差以及折衍混合单透镜的衍射面的衍射效率对光谱复原的影响。分析了微光学元件的衍射对光谱复原的影响。 与此同时,分析了微透镜阵列的像面和中继系统的物面的轴向装配误差对光谱复原的影响。最后借助光学分析软件ASAP对空间调制型的傅里叶变换红外光

谱测量系统进行了建模。 二、偏振成像技术研究:结合孔径分割技术和偏振探测技术,提出并设计了一种静态的中波红外分孔径同时偏振成像系统。采用等权重方差的优化方法对系统各通道线偏振片的偏振轴方向以及波片的快轴方向进行了优化,并通过仿真论证了优化方法的正确性。 基于分时偏振成像系统的傅里叶分析法和偏振测量结构的特点,提出一种误差标定和校准的新方法,并对标定理论进行了推导。对中波红外分孔径全偏振成像系统进行了装调、原理样机的集成和校准,并利用校准后的系统进行了偏振成像实验,观察到了明显的偏振现象。 最后对获得的偏振图像进行了图像融合,融合后的图像相较于普通光强图像,图像的细节更加清晰,图像的信息量更大,为目标景物的准确识别提供了有力的保障。三、光谱偏振成像技术研究:提出了一种基于微型静态干涉系统的中波红外傅里变换型线偏振干涉成像系,完成了系统的参数计算。 根据近轴光学理论,采用物镜像方远心和中继系统物方远心的设计方案,使物镜和中继系统很好的匹配,降低了能量损失。当入射光为非偏振光和线偏振光两种极端情况下,对系统的透过率进行了分析,进而对系统获取信息的能力进行评估。 采用邦加球螺旋线的采样方式,分析了旋转偏振的旋转误差,入射光的偏振度、偏振态对偏振信息准确测量的影响,并给出了旋转公差容限,为实际的装配提供指导。

红外热成像技术,也是一个有非常广阔前途的高科技技术,其大量的应用将会引起许多行业变革性的改变。 一、什么是红外热成像? 光线是大家熟悉的。光线是什么?光线就是可见光,是人眼能够感受的电磁波。可见光的波长为:0.38 ~0.78 微米。比0.38 微米短的电磁波和比0.78 微米长的电磁波,人眼都无法感受。比0.38 微米短的电磁波位于可见光光谱紫色以外,称为紫外线,比0.78 微米长的电磁波位于可见光光谱红色以外,称为红外线。红外线,又称红外辐射,是指波长为0.78 ~1000微米的电磁波。其中波长为0.78 ~2.0 微米的部分称为近红外,波长为2.0 ~1000 微米的部分称为热红外线。 照相机成像得到照片,电视摄像机成像得到电视图像,都是可见光成像。自然界中,一切物体都辐射红外线,因此利用探测仪测定目标的本身和背景之间的红外线差并可以得到不同的红外图像,热红外线形成的图像称为热图。 目标的热图像和目标的可见光图像不同,它不是人眼所能看到的目标可见光图像,而是目标表面温度分布图像,换一句话说,红外热成像使人眼不能直接看到目标的表面温度分布,变成人眼可以看到的代表目标表面温度分布的热图像。 二、红外热成像的特点是什么? 有位著名的美国红外学者指出:“人类的发展可分为三个阶段。第一个阶段是人类通过制造工具,扩展体力活动的能力,第二阶段通过提高判断能力,寻求更清晰和更广泛的理解与判断事物的标准,而人类近年来致力的增强获得输入信息的能力,扩大感觉范围或增填新的感官,使我们的大脑能接受更多的信息,正是人类发展的第三阶段。在这个阶段中,红外技术的发展已经把人类的感官由五种增加到六种”。这一席话,我认为恰如其分的道出了红外热成像技术在当代的重要性。因为,我们周围的物体只有当它们的温度高达1000 ℃以上时,才能够发出可见光。相比之下,我们周围所有温度在绝对零度(-273 ℃)以上的物体,都会不停地发出热红外线。例如,我们可以计算出,一个正常的人所发出的热红外线能量,大约为100 瓦。所以,热红外线(或称热辐射)是自然界中存在最为广泛的辐射。热辐射除存在的普遍性之外,还有另外两个重要的特性。 1.大气、烟云等吸收可见光和近红外线,但是对3 ~5 微米和8 ~14 微米的热红外线却是透明的。因此,这两个波段被称为热红外线的“大气窗口”。利用这两个窗口,可以使人们在完全无光的夜晚,或是在烟云密布的战场,清晰地观察到前方的情况。正是由于这个特点,红外热成像技术在军事上提供了先进的夜视装备,并为飞机、舰艇和坦克装上了全天候前视系统。这些系统在海湾战争中发挥了非常重要的作用。 2.物体的热辐射能量的大小,直接和物体表面的温度相关。热辐射的这个特点使人们可以利用它来对物体进行无接触温度测量和热状态分析,从而为工业生产,节约能源,保护环境等等方面提供了一个重要的检测手段和诊断工具。 红外热成像仪器 根据所有物体都在不停发射红外线的特点,各国竞相开发出各种红外热成像仪器。美国德克萨斯仪器公司(TI)在1964年首次研制成功第一代的热红外成像装置,叫红外前视系统(FLIR),这类装置利用光学元件运动机械,对目标的热辐射进行图像分解扫描,然后应用光电探测器进行光—电转换,最后形 成热图象视频信号,并在荧屏上显示,红外前视系统至今仍是军用飞机、舰船和坦克上的重要装置。 六十年代中期瑞典AGA 公司和瑞典国家电力局,在红外前视装置的基础上,开发了具有温度测量功能的热红外成像装置。这种第二代红外成像装置,通常称为热像仪。七十年代法国汤姆荪公司研制出不需致冷的红外热电视产品。 九十年代出现致冷型和非致冷型的焦平面红外热成像仪,这是一种最新一代的红外热成像仪,可以进行大规模的工业化生产,把红外热成像的应用提高到一个新的阶段。 七十年代中国有关单位已经开始对红外热成像技术进行研究,到八十年代初,中国在长波红外元件的研制和生产技术上有了一定的进展。到了八十年代末和九十年代初,中国已经研制成功了实时红外成像样

摘要:红外成像技术由于诸多特点在军用和民用领域都取得了广泛的应用,红外图像处理技术在红外成像系统中起着至关重要的作用。本文简述国内外红外成像技术部分最新的研究成果和动态,针对我国具体状况,提出关于我国红外成像技术发展的若干思考,讨论红外成像及其图像处理、应用中的一些新技术、发展重点和难点,对以后一段时期内的红外成像新技术发展及其市场前景进行展望。 关键词:红外成像,焦平面,图像处理,图像融合,市场前景 1. 引言 红外成像具有作用距离远、抗干扰性好、穿透烟尘雾霾能力强、可全天候、全天时工作等优点,在军用和民用领域都得到了极为广泛的应用。在军事上,包括对军事目标的搜索、观瞄、侦察、探测、识别与跟踪;对远、中、近程军事目标的监视、告警、预警与跟踪;红外成像的精确制导;武器平台的驾驶、导航;探测隐身武器系统,进行光电对抗等。在民用领域,在工业、遥感、医学、消费电子、测试计量和科学研究等许多方面也得到广泛应用。 目前国外红外成像器件已发展到了智能灵巧型的第四代,在光电材料、生产工艺、成像质量及系统应用等方面都取得了丰硕的成果,但是国内红外相关技术研究与生产起步较晚,并且受工业基础制约,发展远滞后于国外,而市场需求却持续强劲,无论在军用还是民用领域都有巨大的发展空间。 本文简述国内外红外成像技术部分最新的研究成果和动态,针对我国具体状况,提出关于我国红外成像技术发展的若干思考,讨论红外成像及其图像处理、应用中的一些新技术、发展重点和难点,对以后一段时期内的红外成像新技术发展及其市场前景进行展望。 2. 红外探测器发展现状 从第一代红外探测器至今已有40余年历史,按照其特点可分为四代:第一代(1970s-80s)主要是以单元、多元器件进行光机串/并扫描成像;第二代(1990s-2000s)是以4×288为代表的扫描型焦平面;第三代是凝视型焦平面;目前正在发展的可称为第四代,以大面阵、高分辨率、多波段、智能灵巧型系统级芯片为主要特点,具有高性能数字信号处理功能,甚至具备单片多波段融合探测与识别能力。 在红外探测器发展过程中,新材料、新工艺、新器件、新方法不断涌现,按工作环境可分为致冷型和非致冷型两大类。

红外线是波长介于微波与可见光之间的电磁波,波长在0.75~1000μm之间,其在军事、通讯、探测、医疗等方面有广泛的应用。目前对红外线的分类还没有统一的标准,各个专业根据应用的需要,有着自己的一套分类体系。一般使用者对红外线的分类为(1)近红外(NIR, IR-A DIN):波长在0.75~1.4μm;(2)短波红外(SWIR, IR-B DIN):波长在1.4~3μm;(3)中波红外(MWIR, IR-C DIN):波长在3~8μm;(4)长波红外(LWIR, IR-C DIN):波长在8~15μm;(5)远红外(FIR):波长在15~1000μm。 根据Maxwell电磁方程,红外线在空气等物质内部和界面传播会发生吸收、反射和透射等,其中吸收是影响传播的最主要因素。空气中的一些气体分子如CO2、H2O等有着与其物质分子结构相对应的特征吸收谱线,对某些波长的红外线产生强烈地吸收,而对另外一些红外线则不产生吸收,从而表现出很高的透射率。大气中对红外辐射吸收比较少的波段称为“大气窗口”,主要包括三个:1~3μm,3~5μm,8~14μm,图1描述了红外线在大气中传播的透射曲线。 红外探测器 从1800年英国W. Herschel发现红外线到现在已有二百多年历史。人们通过不断地技术开发和创新,使红外应用从军事国防迅速朝着资源勘探、气象预报、环境监测、医学诊治、海洋研究等关系到国计民生的各个领域扩展。在这些应用中红外探测又显得特别重要,因为要更好地研究红外线必须先对其进行探测。理论上任何形态的物质只要在红外辐射作用下发生某种性质或物理量的变化,都可以被用来进行红外探测。 目前来说按照工作机理不同, 红外探测器常被分为热探测器和光子型探测器。热探测器利用红外光的热效应及材料对温度的敏感性来测量红外辐射,其原理是热敏材料吸收红外光后温度升高,利用材料的温度敏感特性将温度的变化转变为电信号。目前主要利用温差电效应、热释电效应、金属、气体等热胀冷缩现象、超导体在Tc附近升高温度电阻急剧变化等等。热探测的响应速度较慢,但其波长响应范围宽。光子型探测器是利用光电效应原理设计和制

本技术提供一种短波红外成像芯片及其形成方法,短波红外成像芯片包括短波红外二极管和读出电路,短波红外二极管包括辅助成核层、缓冲层和铟镓砷PN结,读出电路包括MOS管,MOS管的一源/漏极连接铟镓砷PN结的N极。本技术提供的短波红外成像芯片及其形成方法,其短波红外二极管具有辅助成核层和缓冲层,在辅助成核层的诱导结晶作用下可以适用于多种的衬底,由于辅助成核层以及缓冲层的作用使短波红外二极管及其形成方式可以利用多种尺寸、多种材料的衬底,降低对衬底的要求,可提高短波红外成像芯片的应用设计的灵活性;通过短波红外二极管与读出电路的连接直接集成于衬底上,可减少器件所占用的面积,从而可提高短波红外成像芯片的像素密度。 权利要求书 1.一种短波红外成像芯片,其特征在于,所述短波红外成像芯片包括: 短波红外二极管,所述短波红外二极管位于衬底上,所述短波红外二级管包括辅助成核层、缓冲层和铟镓砷PN结,所述辅助成核层用于诱导结晶,所述缓冲层设置在所述辅助成核层上,所述铟镓砷PN结设置在所述缓冲层上; 读出电路,所述读出电路位于所述衬底上,所述读出电路包括MOS管,所述MOS管的一源/漏极连接所述铟镓砷PN结的N极。 2.如权利要求1所述短波红外成像芯片,其特征在于,所述读出电路还包括浅沟道隔离结构,所述浅沟道隔离结构设置在所述MOS管的源/漏极的侧面。 3.如权利要求1所述短波红外成像芯片,其特征在于,所述短波红外二极管还包括保护层,所述保护层形成于与所述衬底相对的所述短波红外二极管的外表面,所述保护层的材料包括氧化硅、氮化硅和/或氧化铝,所述保护层的厚度为10nm~100nm。 4.如权利要求1所述短波红外成像芯片,其特征在于,所述辅助成核层为氧化钼层或钼层,所述辅助成核层的厚度为1nm~50nm;所述缓冲层为磷化铟层,所述缓冲层的厚度为50nm~500nm。 5.如权利要求1-4中任意一项所述短波红外成像芯片,其特征在于,所述铟镓砷PN结包括:铟镓砷层以及位于所述铟镓砷层上的磷化铟层,所述磷化铟层形成有磷化铟PN结。 6.一种短波红外成像芯片的形成方法,其特征在于,所述短波红外成像芯片的形成方法包括:

热成像技术在医疗领域中的应用 一、医用热像图的理论基础 热成像技术(Thermography)又称温差摄影,是利用红外辐射照相原理研究体表温度分布状态的一种现代物理学检测技术。与精密的解剖学相比,热成像系统在反映人体生理的改变以及新陈代谢的进程方面有着独一无二的特性。 人是恒温动物,能维持一定的体温。用物理学的观点来看,人体就是一个自然的生物红外辐射源。它不断地向周围空间发散红外辐射能。当人体患病或某些生理状况发生变化时,这种全身或局部的热平衡受到破坏或影响,于是在临床上表现为组织温度的升高或降低。因此测定人体温度的变化,也就成为临床医学诊断疾病的一项重要指标。 医用热成像技术就是采用焦平面热探测器阵列(或光机扫描)将红外辐射能量转为电子视频信号,经过处理后形成被测物体的红外热图像,这种图像可在彩色监视器上显示,同时可送入计算机进行相应的数据处理,或存贮在硬盘或软盘上,也可由打印机打印成照片。红外热像图的诊断原理正是利用红外辐射能照相来研究体表温度分布状态,并将病变时的人体热像和正常生理状态下的人体热像进行比较,从而为某些疾病的诊断提供客观依据。 红外热成像探测的是人体自身皮肤辐射出的红外线,检查时既无创伤,又无不适,快速方便。它是绝对被动和不伤害人体的,这一点对于诊断工具来说,是非常重要的。 二、医用热像仪的应用领域 从热像仪的工作原理可知,热像仪探测的是人体表面的热辐射,皮肤是一个良好的红外辐射体,其比辐射率可达0.99以上,所以,体内器官的温度差异是可以经过热传导至体表从而被热像仪探测到的;同时,当体内深层器官的病变严重时,在体表也能探测到温度的差异,因此,医用热像仪不仅能诊断体表或接近体表的一些疾病,如皮肤、乳房、甲状腺肿瘤、血管疾病、关节病变等,而且对深层器官疾病的病变也起到很好的临床诊断作用。 医用热像技术用于临床诊断已有几十年历史,现已成为了诊断浅表肿瘤、血管疾病和皮肤病症等的有效工具。现就几个典型病症的诊断来进行简要的介绍。 1

红外线是波长介于微波与可见光之间的电磁波,波长在 0.75?lOOO ^m 之间,其在军事、 通讯、探测、医疗等方面有广泛的应用。 目前对红外线的分类还没有统一的标准, 各个专业 根据应用的需要,有着自己的一套分类体系。 一般使用者对红外线的分类为 (1)近红外(NIR, IR-A DIN):波长在 0.75 ?1.4 艸;(2)短波红外(SWIR, IR-B DIN):波长在 1.4 ?3叩;(3) 中波红外(MWIR, IR-C DIN):波长在3?8^m; (4)长波红外(LWIR, IR-C DIN):波长在8? 15^m; ( 5)远红外(FIR): 波长在15?1000叩。 根据Maxwell 电磁方程,红外线在空气等物质内部和界面传播会发生吸收、反射和透射等, 其中吸收是影响传播的最主要因素。空气中的一些气体分子如 CO2、H2O 等有着与其物质 分子结构相对应的特征吸收谱线, 对某些波长的红外线产生强烈地吸收, 而对另外一些红外 线则不产生吸收,从而表现出很高的透射率。大气中对红外辐射吸收比较少的波段称为 大 气窗口 ”,主要包括三个:1?3艸,3?5叩,8?14叩,图1描述了红外线在大气中传播 的透射曲线。 100 图红外波段大气透射谱线 红外探测器 从1800年英国W. Herschel 发现红外线到现在已有二百多年历史。人们通过不断地技 术开发和创新,使红外应用从军事国防迅速朝着资源勘探、 气象预报、环境监测、医学诊治、 海洋研究等关系到国计民生的各个领域扩展。 在这些应用中红外探测又显得特别重要, 因为 要更好地研究红外线必须先对其进行探测。 理论上任何形态的物质只要在红外辐射作用下发 生某种性质或物理量的变化,都可以被用来进行红外探测。 目前来说按照工作机理不同,红外探测器常被分为热探测器和光子型探测器。 热探测器利用 红外光的热效应及材料对温度的敏感性来测量红外辐射, 其原理是热敏材料吸收红外光后温 度升高,利用材料的温度敏感特性将温度的变化转变为电信号。目前主要利用温差电效应、 热释电效应、金 H *O co. ca Atsontnq Molecule 15 6 7(9 10 H 12 13 Wavelength i mi cons) 20 H*O

红外热成像检测技术的应用与展望 无损检测,是指在不会对材料或元件的有效性或可靠性造成损害的前提下,对其内部的异性结构(缺陷或损伤)进行探测、定位、识别及测量的一种实用性技术。红外热成像技术是在红外探测器、微电子和计算机技术的基础上发展起来的,属于综合性高新技术,该技术正朝着快速扫描、非致冷、焦平面阵列式接收、计算机图像处理的方向发展,利用便携式笔记本电脑控制的系统正日趋完善。 红外热成像无损检测技术(又称红外热波无损检测技术),是一门跨学科的技术,它的研究和应用,对提高航空航天器,多种军、民用工业设备的安全可靠性具有重要意义。 1.红外热成像检测技术的原理 红外热成像无损检测技术的基本原理是利用被检物的不连续性缺陷对热传导性能的影响,使得物体表面温度不一致,即物体表面的局部区域产生温度梯度,导致物体表面红外 辐射能力发生差异。借助红外热像仪探测被检物的辐射分布,通过形成的热像图序列就可 推断出内部缺陷情况。 从理论上分析可知,材料或构件因内部缺陷将导致局部力学性能的强度改变,由于材 料内部结构的不连续性,这种缺陷将引起材料或构件的热传导不连续,致使材料或构件的 温度梯度不同,因而显现出的红外热图像也有所不同。通过研究被检测材料的内部缺陷及 结构力学性能,找出其热传导特性与红外热图像之间的关系和机理,根据显示图像的温度 梯度就可以确定缺陷的位置和范围,由温度梯度随时间变化的速率可以确定缺陷的深度。 采用红外热成像技术进行检测的特点是不受材料的几何结构及材质的限制,可以实现

非接触、大面积的检测。 2.红外热成像检测技术的分类 根据探测方式不同,红外热成像检测技术可划分为透射式和反射式,其中反射式更便于使用;根据引起温差的方式不同,可划分为主动式和被动式。 主动式红外热成像检测技术可以对物体表面进行快速、准确的检测,并具有直观、非接触、单次检测面积大等特点。根据主动式激励源不同,主要划分脉冲红外热成像检测技术、锁相红外热成像检测技术和超声红外热成像检测技术等。 2.1脉冲红外热成像检测技术 脉冲红外热成像技术是一种集光、机、电为一体的非接触式无损检测方法,也是目前研究最多和最成熟的方法之一。工作原理如图1所示:以高能脉冲闪光灯作为激励热源,热流在被测构件内部传导过程中,若构件内部存在缺陷或损伤,则使得物体内部热分布将存在不连续性结构,从而导致其缺陷或损伤处的表面温度与无缺陷或损伤处有明显不同。 图1冲红外热成像检测技术的工作原理 脉冲红外热成像检测方式虽然简单实用,但是也存在着一些缺点:适于检测平板类构件,对于复杂结构构件检测存在困难;对热源的均匀性要求非常高;检测构件厚度有限,当检测厚度较高的构件时,难以显示缺陷结果。 2.2锁相红外热成像检测技术