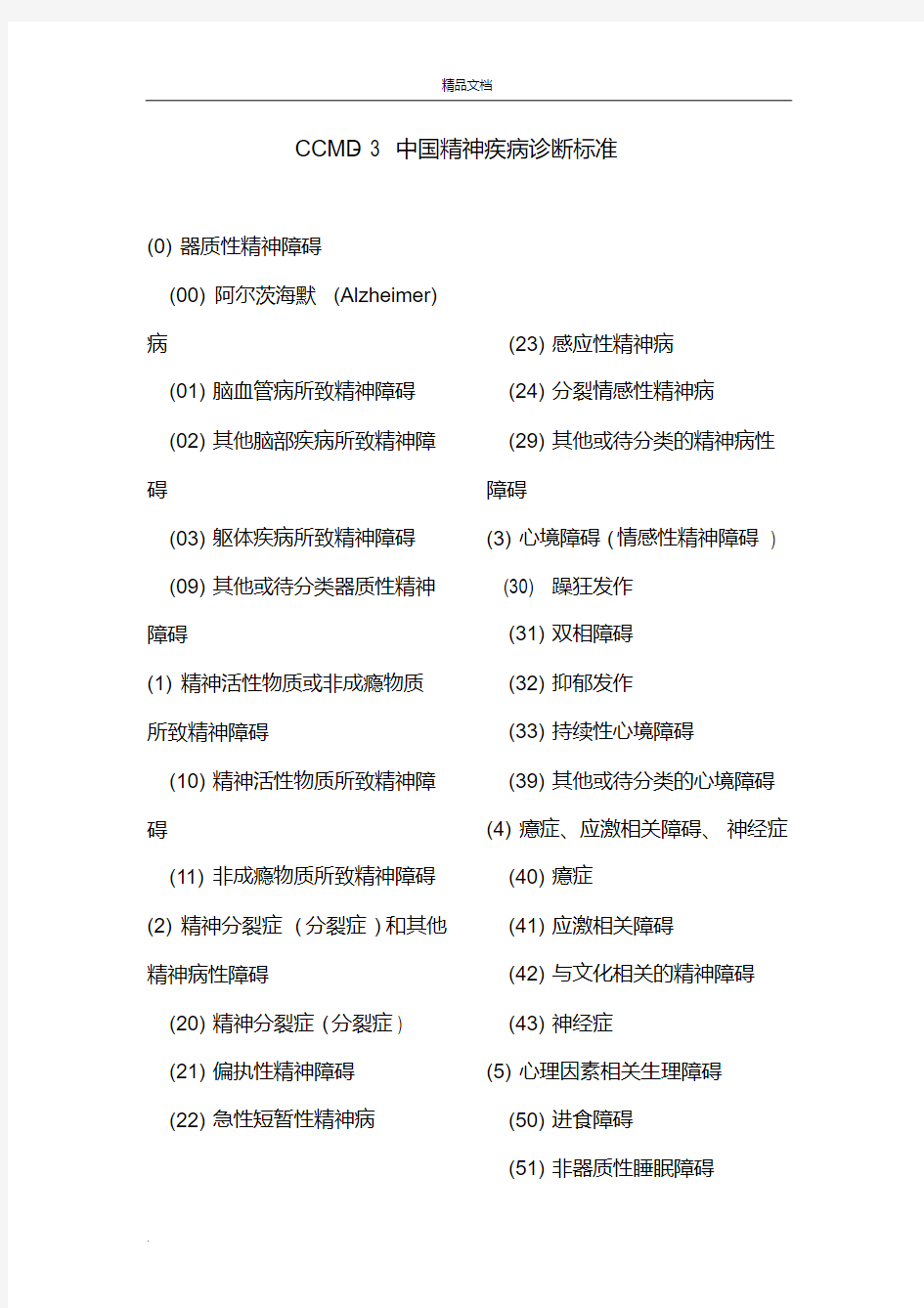

CCMD-3 中国精神疾病诊断标准

(0)器质性精神障碍

(00)阿尔茨海默(Alzheimer)

病

(01)脑血管病所致精神障碍

(02)其他脑部疾病所致精神障碍

(03)躯体疾病所致精神障碍

(09)其他或待分类器质性精神障碍

(1)精神活性物质或非成瘾物质所致精神障碍

(10)精神活性物质所致精神障碍

(11)非成瘾物质所致精神障碍(2)精神分裂症(分裂症)和其他精神病性障碍

(20)精神分裂症(分裂症)

(21)偏执性精神障碍

(22)急性短暂性精神病

(23)感应性精神病

(24)分裂情感性精神病

(29)其他或待分类的精神病性障碍

(3)心境障碍(情感性精神障碍)

(30)躁狂发作

(31)双相障碍

(32)抑郁发作

(33)持续性心境障碍

(39)其他或待分类的心境障碍(4)癔症、应激相关障碍、神经症

(40)癔症

(41)应激相关障碍

(42)与文化相关的精神障碍

(43)神经症

(5)心理因素相关生理障碍

(50)进食障碍

(51)非器质性睡眠障碍

(52)非器质性性功能障碍(6)人格障碍、习惯与冲动控制障碍、性心理障碍

(60)人格障碍

(61)习惯与冲动控制障碍

(62)性心理障碍(性变态)(7)精神发育迟滞与童年和少年

期心理发育障

(70)精神发育迟滞

(71)言语和语言发育障碍

(72)特定学校技能发育障碍

(73)特定运动技能发育障碍

(74)混合性特定发育障碍

(75)广泛性发育障碍

(8)童年和少年期的多动障碍、品行障碍、情绪障碍

(80)多动障碍

(81)品行障碍

(82)品行与情绪混合障碍

(83)特发于童年的情绪障碍

(84)儿童社会功能障碍

(85)抽动障碍

(86)其他童年和少年期行为障碍

(89)其他或待分类的童年和少年期精神障碍

(9)其他精神障碍和心理卫生情况

(90)待分类的精神病性障碍

(91)待分类的非精神病性精神障碍

(92)其他心理卫生情况

(99)待分类的其他精神障碍

一.精神疾病相关概念 精神疾病(或称精神障碍,mental disorders):在各种生物学,心理学以及社会环境因素影响下,大脑功能失调,导致认知,情感,意志和行为等精神活动出现不同程度障碍为临床表现的疾病。包括传统概念中的精神病、神经症、人格障碍与精神发育迟滞。 二、精神疾病的病因学 生物医学的基本假设之一是还原论,即认为所有疾病均可线性地还原到某一病因或发病机制。在这一观点指导下,人们将那些“有明确病因的”,“有组织形态改变或明确发病机制的”疾病归于器质性疾病,而将那些未能找到肯定的病因和形态学改变的一类疾病归于功能性疾病。然而,新的医学模式认为人类不但是生物学的人,同时还是心理的人和社会的人,生物-心理-社会医学模式的兴起,使人们认识到包括功能性疾病和器质性疾病在内的任何疾病的发生都可能是生物,心理和社会环境中某一因素为主的多因素综合影响的结果。 (一)生物因素 1.遗传因素:一般认为,功能性疾病患者遗传到的是亲代的易感素质,不但包括同种疾病的易患趋向,也包括病理心理和生理素质。 2.理化生物性因素 全身性的特别是累及中枢神经的感染,中毒,外伤,癌瘤,缺氧,代谢障碍与内分泌疾病,营养缺乏,血管与变性疾病等,以及高温中暑,放射线损伤均可直接或间接损害人脑的正常结构与功能,引起精神障碍。例: 梅毒螺旋体如进入脑内可致神经梅毒→神经系统退行性变,如痴呆、精神病性症状及麻痹。 人类免疫缺陷病毒(HIV)进入脑内→产生进行性的认知行为损害。 3.素质因素 (1)心理素质:是气质和在其背景上形成的性格,其本身不是致病因素,但不良或易感的心理素质,在有 害的外界致病因素冲击下,易于出现精神障碍。例:表演型性格的人容易罹患癔症,具有强迫性格的人容易罹患强迫症,分裂样人格障碍者易患精神分裂症。 (2)生理素质 4.机体的功能状态 本身不是发病原因,但不良的功能状态可能诱使疾病发生。 儿童神经症,青年期的癔症,经前期紧张与月经周期性精神障碍,产褥期精神障碍,更年期神经症与精神障碍,老年期精神障碍等的发生,与不同性别,年龄的特殊功能状态密切相关。 (二)心理社会因素 1.心理因素:指个性,认知与价值系统,情感态度,行为方式以及社会支持等在疾病过程中的作用。 2.社会因素:指政治与社会制度,经济状况,社会生活条件,医疗水平等在疾病过程中的作用。 常见与健康有关心理社会因素是外在的生活事件和内在的需要受挫与动机冲突。 三.精神疾病的分类(郝伟.精神病学。2001) (一)概述 必要性:大多数精神疾病的发生尚未找到明确的主要原因,其中既有遗传与素质因素作为远因或素质性因素,又有生物性或社会,心理因素作为近因或促发因素,以及当时削弱了的功能状态或诱发因素。这是由大脑本身的复杂性和外界环境的复杂性两方面决定的。这决定了精神疾病分类

与精神病患者沟通的原则和技巧 近年来以患者为中心的整体护理观的提出和建立,使得护患沟通在护理工作中备受关注。护患间的沟通是一种治疗,尤其是在精神科护理工作中,护士所用文字、谈话方式等都可成为整体护理的工具,以帮助患者康复,护患间有效沟通是实施整体护理的前提。本文总结了临床中与精神病患者沟通的原则和技巧,供精神科护理同仁参考。 1 精神科护理有效沟通的原则 1.1 一切为了患者,以患者为中心,牢固树立服务意识护患之间的关系是平等的,护士不要潜意识里把自己放在支配地位。尊重患者、把护患关系摆对是沟通的重要原则之一。20世纪中叶,美国心理学家马斯洛提出人类需求的5个层次:生理需求、安全需求、爱和归属感的需求、受尊重的需求及实现自我的需求。马斯洛的这一阶梯理论,不仅适用于健康人同样适合于患不同疾病的患者。无论他处于何种状况也是需要尊重的,拥有被尊重的权利。如果护士把患者视为一个有尊严的人,就会自觉尊重患者的权利,设法满足他的合理需求,与患者取得有效的沟通,帮助他更好的进行治疗,促进康复。反之,如果护士只注重完成具体的工作任务,就会把患者仅仅当作护理操作的对象,完成任务了事。 1.2 宽容和接纳由于精神病患者思维活动的异常,以及精神症状的支配,他们不再是正常情况下的自己,其言行举止往往荒谬怪异,让人无法理解;或焦虑、忧郁、沉默不语,或狂躁、兴奋、蛮不

讲理,甚至打骂护士,这时通常的一些交流技巧可能是不实用的,但作为精神科护士,决不能拒绝患者,而要用爱心、宽容接纳患者,从患者的无理中看到合理的一面,理解同情患者,尽职和真诚的努力帮助患者走出“迷茫”。 1.3 协助患者维持希望,稳定情绪护士要对患者负责,以一种乐观向上的态度与患者沟通,对他们产生积极正面的影响。通过沟通技巧理解患者的内心活动、病态体验,同情、理解和接受他们的感受,营造一种能够让患者倾诉心中焦虑不安或恐惧的氛围,减轻患者心理压力,稳定情绪,鼓励患者树立战胜疾病的信心。而不应只是简单的敷衍了事地说教,以免阻断护患间沟通。 1.4 坦诚相待,一视同仁护士对每位患者都要坦诚、平等对待。与患者的沟通要针对治疗目标,不能添加个人喜好。交往要有度,尤其对异性患者既要有利于沟通,又要防止患者产生非分之想,在护理患者的过程中不允许发生私人友谊、给予特殊关照。 2 与精神病患者沟通的技巧 2.1 重视语言沟通沟通前,熟悉病情;沟通时尊重患者,灵活运用交谈技巧。在与患者沟通接触前,要全面了解患者各方面情况,熟知病史、治疗和护理等有关情况。同时还要了解患者的兴趣爱好、个人特征、生活习惯、家庭经济状况、学习或工作情况等。在接触患者时尊重患者,形成良好护患关系,提高沟通的效果。精神病患者因病常敏感多疑,因此对患者羞于启齿的言行遭遇不提及、不议论,不可任意谈论病情表现或不良预后。与患者交谈时,侧重于帮助患者明

美国《精神疾病诊断和统计手册第四版》自闭症诊断标准美国“精神疾病诊断和统计手册第四版”(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, Fourth Edition)的自闭症诊断标准简介如下:自闭症的诊断标准 A、下面(1)、(2)、(3)三个大项中,共符合6小项(或更多)。其中(1)大项中至少占 2 小项,(2)和(3)中至少各占 1 小项: (1)在社会性交互方面存在本质性的缺损,至少表现出下面 4 项中的 2 项: ①在运用多种非语言行为来调控与他人之间的交互行为方面,存在明显的缺损。这些非语言行为,包括:眼神对视、脸部表情、肢体语言和手势 ②没有发展出和正常儿童发展水平相应的同龄伙伴关系 ③缺少自发地和他人之间寻求分享快乐、兴趣或成就的行为(比如,对于自己感兴趣的东西,不会展示给别人看;不会携带;不会指给别人看) ④缺少社会性或情感的交互行为(比如,不会活跃地参加简单的社会性游戏;喜欢独自活动;或者即使活动中涉及他人,也是把他人作为工具或者寻求“机械的”帮助) (2)在交流方面存在本质性的缺损,至少表现为如下 4 项中的 1 项: ①在口语方面存在发展延迟,或者没有语言(同时,不会试图采用其他交流方式来弥补,比如手势或者模仿) ②对于有足够语言能力的个例,不能主动发起或维持与他人的对话 ③存在刻板、重复的语言使用现象,或者存在异常的语言

④缺少和正常孩子发展水平相适应的、多样化的假想性游戏,或者社会装扮性游戏 (3)存在局限性的、重复而刻板的行为、兴趣和活动,至少表现出如下 2 项: ①沉湎于一种或多种局限的、刻板老套的兴趣中,且在强度和专注程度上都是异乎寻常的 ②明显僵化地遵循某些特定的、没有实际功能意义的常规性行为或仪式性行为 ③存在重复、刻板的肢体怪癖行为(比如,手或手指的拍打、扭曲;复杂的全身肢体动作) ④对物体的部件有持久的沉迷 B、 3岁之前,在如下至少一个领域中表现出发展迟缓或者功能异常: ①社会性交往 ②正常用于社会性交流的语言 ③象征性或想象性游戏 C、这种异常无法更好地用Rett's(雷氏)障碍症或儿童瓦解性障碍症来解释。

六种重性精神疾病诊断标准 精神分裂症 精神分裂症是一组病因未明的精神疾病,临床表现为知觉、思维、情感、行为等多方面及精神活动的不协调,一般意识清晰,智能尚好,部分患者可出现认知功能损害,多起病于青壮年,缓慢起病,自然病程多迁延,呈反复加重或恶化,但部分患者可保持痊愈或基本痊愈状态。 I、CCMD---Ⅲ诊断标准:至少有下列2项,并非继发于意识障碍、智能障碍、情感高涨或低落,单纯型分裂症另有规定: 一、症状标准: 1、反复出现的言语行幻听; 2、明显的思维松弛、思维破裂、言语不连贯或思维内容贫乏; 3、思维被插入、被撤走、被播散、思维中断,或强制性思维; 4、被动、被控制、或被洞悉体验; 5、原发性妄想(包括妄想知觉,妄想回忆,妄想心境,妄想悟性)或其他荒谬的妄想; 6、思维逻辑倒错、病理性象征性思维,或语词新作,诡辩症; 7、情感倒错,或明显的情感淡漠; 8、紧张综合征、怪异行为,或愚蠢行为; 9、明显的意志减退或缺乏。 二、严重程度标准:自知力障碍,并有社会功能严重受损或无法

进行有效交谈。 三、病程标准: 1、符合症状和严重程度标准至少已持续一个月,单纯型另有规定。 2、若同时符合分裂症和心境障碍的症状标准时,当情感症状减轻到不能满足情感性精神障碍症状标准时,分裂症状需继续满足分裂症的症状标准至少2周以上,方可诊断为分裂症。 四、排除标准: 排除器质性精神障碍,及精神活性物质和非成瘾物质所致的精神障碍。尚未缓解的分裂症病人,若又本项中前述两类疾病,应并列诊断。 双相情感性精神障碍 双相情感障碍是以明显而持久的心境高涨或低落为主的一组精神障碍,并有相应的思维和行为改变。可有精神病性症状,如幻觉、妄想。大多数病人有反复发作的倾向,每次发作多可缓解,部分可有残留症状或转为慢性。主要分为躁狂发作、抑郁发作、双向情感障碍。 A、临床分型: 1、躁狂发作:以心境高涨为主,与其处境不相称,可以从高 兴愉快到欣喜若狂,某些病人仅以易激惹为主。病情轻者 社会功能无损害或仅有轻度损害,严重者可出现幻觉、妄 想等精神病性症状。 一、躁狂发作诊断标准:

与精神病患者沟通的原则与技巧 近年来以患者为中心的整体护理观的提出与建立,使得护患沟通在护理工作中备受关注。护患间的沟通就是一种治疗,尤其就是在精神科护理工作中,护士所用文字、谈话方式等都可成为整体护理的工具,以帮助患者康复,护患间有效沟通就是实施整体护理的前提。本文总结了临床中与精神病患者沟通的原则与技巧,供精神科护理同仁参考。 1 精神科护理有效沟通的原则 1、1 一切为了患者,以患者为中心,牢固树立服务意识护患之间的关系就是平等的,护士不要潜意识里把自己放在支配地位。尊重患者、把护患关系摆对就是沟通的重要原则之一。20世纪中叶,美国心理学家马斯洛提出人类需求的5个层次:生理需求、安全需求、爱与归属感的需求、受尊重的需求及实现自我的需求。马斯洛的这一阶梯理论,不仅适用于健康人同样适合于患不同疾病的患者。无论她处于何种状况也就是需要尊重的,拥有被尊重的权利。如果护士把患者视为一个有尊严的人,就会自觉尊重患者的权利,设法满足她的合理需求,与患者取得有效的沟通,帮助她更好的进行治疗,促进康复。反之,如果护士只注重完成具体的工作任务,就会把患者仅仅当作护理操作的对象,完成任务了事。 1、2 宽容与接纳由于精神病患者思维活动的异常,以及精神症状的支配,她们不再就是正常情况下的自己,其言行举止往往荒谬怪异,让人无法理解;或焦虑、忧郁、沉默不语,或狂躁、兴奋、蛮不讲理,

甚至打骂护士,这时通常的一些交流技巧可能就是不实用的,但作为精神科护士,决不能拒绝患者,而要用爱心、宽容接纳患者,从患者的无理中瞧到合理的一面,理解同情患者,尽职与真诚的努力帮助患者走出“迷茫”。 1、3 协助患者维持希望,稳定情绪护士要对患者负责,以一种乐观向上的态度与患者沟通,对她们产生积极正面的影响。通过沟通技巧理解患者的内心活动、病态体验,同情、理解与接受她们的感受,营造一种能够让患者倾诉心中焦虑不安或恐惧的氛围,减轻患者心理压力,稳定情绪,鼓励患者树立战胜疾病的信心。而不应只就是简单的敷衍了事地说教,以免阻断护患间沟通。 1、4 坦诚相待,一视同仁护士对每位患者都要坦诚、平等对待。与患者的沟通要针对治疗目标,不能添加个人喜好。交往要有度,尤其对异性患者既要有利于沟通,又要防止患者产生非分之想,在护理患者的过程中不允许发生私人友谊、给予特殊关照。 2 与精神病患者沟通的技巧 2、1 重视语言沟通沟通前,熟悉病情;沟通时尊重患者,灵活运用交谈技巧。在与患者沟通接触前,要全面了解患者各方面情况,熟知病史、治疗与护理等有关情况。同时还要了解患者的兴趣爱好、个人特征、生活习惯、家庭经济状况、学习或工作情况等。在接触患者时尊重患者,形成良好护患关系,提高沟通的效果。精神病患者因病常敏感多疑,因此对患者羞于启齿的言行遭遇不提及、不议论,不可任意谈论病情表现或不良预后。与患者交谈时,侧重于帮助患者明确自己的

2020年CCMD3 中国精神疾病诊断标准(课件) CCMD-3中国精神疾病诊断标准 (0)器质性精神障碍(00)阿尔茨海默(Alzhe imer)病 (01)脑血管病所致精神障碍 (02)其他脑部疾病所致精神障碍 (03)躯体疾病所致精神障碍 (09)其他或待分类器质性精神障碍 (1)精神活性物质或非成瘾物质所致精神障碍 (10)精神活性物质所致精神障碍 (11)非成瘾物质所致精神障碍 (2)精神分裂症(分裂症)和其他精神病性障碍(20)精神分裂症(分裂症) (21)偏执性精神障碍 (22)急性短暂性精神病 (23)感应性精神病 (24)分裂情感性精神病 (29)其他或待分类的精神病性障碍 (3)心境障碍(情感性精神障碍) (30)躁狂发作 (31)双相障碍 (32)抑郁发作 (33)持续性心境障碍 (39)其他或待分类的心境障碍 (4)癔症、应激相关障碍、神经症

(40)癔症 (41)应激相关障碍(42)与文化相关的精神障碍 (43)神经症 (5)心理因素相关生理障碍(50)进食障碍 (51)非器质性睡眠障碍(52)非器质性性功能障碍 (6)人格障碍、习惯与冲动控制障碍、性心理障碍(60)人格障碍 (61)习惯与冲动控制障碍 (62)性心理障碍(性变态) (7)精神发育迟滞与童年和少年期心理发育障 (70)精神发育迟滞(71)言语和语言发育障碍(72)特定学校技能发育障碍 (73)特定运动技能发育障碍 (74)混合性特定发育障碍 (75)广泛性发育障碍(8)童年和少年期的多动障碍、品行障碍、情绪障碍(80)多动障碍 (81)品行障碍 (82)品行与情绪混合障碍 (83)特发于童年的情绪障碍 (84)儿童社会功能障碍 (85)抽动障碍 (86)其他童年和少年期行为障碍 (89)其他或待分类的童年和少年期精神障碍 (9)其他精神障碍和心理卫生情况

精神病学习题集-精神障碍的分类与诊断标准 一、目的及要求 1.掌握精神障碍分类和诊断标准的基本概念。 2.了解精神障碍分类和诊断标准制定的意义。 3.了解国际精神障碍分类系统及美国现行的精神障碍分类系统。 4.了解我国目前所用的精神障碍分类与诊断标准(CCMD-3)。 二、各节应了解和掌握的主要内容 第一节基本概念 1.掌握精神障碍分类和诊断标准的基本概念。 2.了解精神障碍分类和诊断标准制定的意义,熟悉诊断标准中的主要指标。 第二节常用的精神障碍分类系统 1.了解国际精神障碍分类系统。 2.了解美国现行的精神障碍分类系统。 3.了解我国目前所用的精神障碍分类与诊断标准(CCMD-3)。了解CCMD-3的主要分类类别。 三、练习题 (一)选择题 【A型题】 1.关于制定诊断标准的主要目的,下列说法哪项不对 A.提高诊断一致性 B.便于医师或研究者之间的相互交流 C.能为不同理论学派的医师和研究者所接受 D.便于科研的病例选择

E.便于建立有中国特色的精神医学模式 2.有关等级诊断叙述,以下哪项不对 A.按疾病症状严重性成金字塔排列 B.如果病人既有分裂症状又有神经症症状,可以同时诊断 C.器质性精神障碍位于最顶端 D.如果既满足滥用,又满足依赖的标准,应诊断依赖 E.如果情感障碍与人格障碍并存,应首先诊断情感障碍 3.有关多轴诊断,错误的论述是 A.采用不同层面或纬度来进行诊断的一种诊断方式 B.由瑞士精神病学家Essen-Moller于1947年首先提出 C.可减少由于持不同病因学概念的医师间的诊断不一致和增加诊断的信息量 D.在DSM系统是五轴诊断,但以轴Ⅰ和Ⅱ为主 E.CCMD-3也是五轴诊断 4.对神经症的分类,下列叙述正确的是 A.同目前的DSM-Ⅳ和ICD-10一样,CCMD-3也取消了神经症这一疾病类别B.DSM-Ⅲ系统仍保留神经衰弱这一疾病类别 C.在CCMD-2-R中抑郁症候群被分为重症抑郁和抑郁性神经症,分别隶属于不同的疾病类别;而在CCMD-3中则进一步向ICD系统靠拢而进行了相应的更改D.在DSM和ICD中,仍然保留了癔症这一疾病类别 E.CCMD-3中仍保留了抑郁性神经症的诊断名称 5.首次取消了精神病与神经症的严格划分,取消了神经衰弱的诊断类别,肢解了神经症的诊断标准是 A.DSM-Ⅲ B.RDC C.DSM-Ⅳ D.ICD E.CCMD-3 6.关于对精神疾病进行分类的意义,下列说法正确的是 A.有利于彼此间进行交流 B.有利于对精神障碍进行合理的治疗和预防 C.有利于认识疾病的规律,预测疾病的转归

对于精神疾病的认识,大家一般都会认为精神疾病只是心理的问题,但是近些年研究发现,精神疾病是由三种因素引起的,包括生物因素、心理因素和社会文化因素。 生物因素是最基本的,它包括遗传、体质、体型、神经类型、生理生化系统、神经内分泌及免疫系统等。 心理因素是在生物因素的基础上产生出来的,但生物因素又受心理因素的影响和制约。心理因素包括个体在发展过程中,与环境相互作用下积累的认知能力、思维方式、情绪倾向、动机系统、行为习惯、人格类型等。 社会文化因素,则是在生物因素和心理因素的基础上产生出来的。它包括经济状况,物质水平,社会地位、职业差别、地理环境、风俗习惯、民族传统、理想信仰、价值观念、伦理道德、意识形态等。 当然,社会文化因素又直接影响和制约着心理因素,并间接的影响和制约着生物因素。下面分5个方面叙述社会文化因素对精神疾病的影响: 机体的功能状态 这是指精神疾病发生时机体所处的生理及心理状态,与前面所提到的躯体素质及心理素质有不同的含义。虽然它不是病因,却往往会成为精神疾病的先导。例如,在饥饿、过度疲劳、睡眠缺乏、精神持续紧张的状态下,身体的功能被削弱了,从而为生物及社会心理等致病因素创造了条件。此外,性别和年龄与精神疾病的发生也有一定关系。如: 女性:在月经、妊娠、分娩、产褥期,由于性腺内分泌功能及某些生理过程的变化,常可出现情绪不稳、冲动、抑郁等症状。 儿童期:由于大脑发育的不成熟,缺乏控制自己情感和行为的能力,容易出现情感和行为的障碍。 青春期:性腺的发育带来生理及心理上的急剧变化,情感易躁动、激动,容易出现逆反心理,在遇到生活中的挫折时易发生神经症,而精神分裂症、情感障碍也好发于此年龄段。 更年期:性腺功能开始减退,自主神经系统也不稳定,导致情感脆弱、易激动且敏感多疑,生活中遇到不顺利,容易出现抑郁、焦虑、妄想。 老年期:身体的衰老、机体功能的减退、代偿功能的削弱,容易罹患脑血管疾病、老年性痴呆及其他脑退行性疾病所伴发的精神障碍。 遗传因素 细胞遗传学研究发现,染色体畸变,如某个染色体的缺失、重复、倒置、易位,可以引起精神发育迟滞。其中,先天愚型就是第21对染色体畸变而造成的,生化遗传学的研究发现,基因的异常还可造成体内某种酶的缺失,使某种代谢中间产物在身体里大量堆积,损害大脑而出现精神发育迟滞。

CCMD-3 中国精神疾病诊断标准 (0)器质性精神障碍 (00)阿尔茨海默(Alzheimer) 病 (01)脑血管病所致精神障碍 (02)其他脑部疾病所致精神障碍 (03)躯体疾病所致精神障碍(09)其他或待分类器质性精神障碍 (1)精神活性物质或非成瘾物质所致精神障碍 (10)精神活性物质所致精神障碍 (11)非成瘾物质所致精神障碍(2)精神分裂症(分裂症)和其他精神病性障碍 (20)精神分裂症(分裂症) (21)偏执性精神障碍 (22)急性短暂性精神病 (23)感应性精神病 (24)分裂情感性精神病(29)其他或待分类的精神病性障碍 (3)心境障碍(情感性精神障碍) (30)躁狂发作

(31)双相障碍 (32)抑郁发作 (33)持续性心境障碍 (39)其他或待分类的心境障碍(4)癔症、应激相关障碍、神经症 (40)癔症 (41)应激相关障碍 (42)与文化相关的精神障碍 (43)神经症 (5)心理因素相关生理障碍 (50)进食障碍 (51)非器质性睡眠障碍 (52)非器质性性功能障碍(6)人格障碍、习惯与冲动控制障碍、性心理障碍 (60)人格障碍 (61)习惯与冲动控制障碍 (62)性心理障碍(性变态) (7)精神发育迟滞与童年和少年期心理发育障 (70)精神发育迟滞 (71)言语和语言发育障碍

(72)特定学校技能发育障碍 (73)特定运动技能发育障碍 (74)混合性特定发育障碍 (75)广泛性发育障碍 (8)童年和少年期的多动障碍、品行障碍、情绪障碍 (80)多动障碍 (81)品行障碍 (82)品行与情绪混合障碍 (83)特发于童年的情绪障碍 (84)儿童社会功能障碍 (85)抽动障碍 (86)其他童年和少年期行为障碍 (89)其他或待分类的童年和少年期精神障碍 (9)其他精神障碍和心理卫生情况 (90)待分类的精神病性障碍 (91)待分类的非精神病性精神障碍 (92)其他心理卫生情况(99)待分类的其他精神障碍

Advances in Social Sciences 社会科学前沿, 2016, 5(2), 207-214 Published Online May 2016 in Hans. https://www.doczj.com/doc/ca8729087.html,/journal/ass https://www.doczj.com/doc/ca8729087.html,/10.12677/ass.2016.52030 Development of the Mental Illness Attitude and Stereotype Questionnaire —Preliminary Study Rachel Yen-Ting Lo1, Mein-Woei Suen1,2,3*, Chih-Mei Kao4 1School of Psychology, Institute of Clinical Psychology, Chung Shan Medical University, Taichung Taiwan 2Chung Shan Medical University Hospital, Taichung Taiwan 3Social and Gender Issue Research Center, Chung Shan Medical University Hospital, Taichung Taiwan 4Department of Counseling, National Chiayi University, Chiayi Taiwan Received: Mar. 15th, 2016; accepted: Mar. 26th, 2016; published: Mar. 31st, 2016 Copyright ? 2016 by authors and Hans Publishers Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY). https://www.doczj.com/doc/ca8729087.html,/licenses/by/4.0/ Abstract The current research is a self-developed questionnaire, which investigates the notion of “attitudes and stereotypes toward mental illness”. Due to lack of similar questionnaire in Asia area, and the cultural differences which may not be analogical from western research, this questionnaire is de-veloped based on questionnaire from western studies, yet, more cultural adaptable questions are added to make the questionnaire more accommodated to Chinese community. As mentioned, this questionnaire aims to measure attitudes and stereotypes that individuals may obtain toward people who suffer from mental illness, by such it also employs a variety of settings to see how one would react when they encounter the mentally ill in different situations. SPSS software is applied on descriptive analysis, reliability analysis, and exploration factor analysis, as to explore factors that prompt to negative reactions; factors are categorized and named after analysis according to their meaning. As a result, the current questionnaire including all the variety of settings that one may approach persons who are mentally ill in daily life, is highly adaptable be an useful instru-ment to measure attitudes and stereotypes toward mental illnesses especially in Chinese commu-nity in the future. In addition, suggestions and advices are made for further research, in particu-larly to be the references for application for clinical practices. Keywords Attitude Scales, Factor Analysis, Mental Illness, Stereotypes, Survey *通讯作者。

CCMD-3 中国精神疾病诊断标准 (0)器质性精神障碍 (00)阿尔茨海默(Alzheimer) 病 (01)脑血管病所致精神障碍 (02)其他脑部疾病所致精神障碍 (03)躯体疾病所致精神障碍(09)其他或待分类器质性精神障碍 (1)精神活性物质或非成瘾物质所致精神障碍 (10)精神活性物质所致精神障碍 (11)非成瘾物质所致精神障碍(2)精神分裂症(分裂症)和其他精神病性障碍 (20)精神分裂症(分裂症) (21)偏执性精神障碍 (22)急性短暂性精神病 (23)感应性精神病 (24)分裂情感性精神病(29)其他或待分类的精神病性障碍 (3)心境障碍(情感性精神障碍) (30)躁狂发作 (31)双相障碍 (32)抑郁发作 (33)持续性心境障碍 (39)其他或待分类的心境障碍(4)癔症、应激相关障碍、神经症 (40)癔症 (41)应激相关障碍 (42)与文化相关的精神障碍 (43)神经症 (5)心理因素相关生理障碍 (50)进食障碍 (51)非器质性睡眠障碍

(52)非器质性性功能障碍(6)人格障碍、习惯与冲动控制障碍、性心理障碍 (60)人格障碍 (61)习惯与冲动控制障碍 (62)性心理障碍(性变态)(7)精神发育迟滞与童年和少年期心理发育障 (70)精神发育迟滞 (71)言语和语言发育障碍 (72)特定学校技能发育障碍 (73)特定运动技能发育障碍 (74)混合性特定发育障碍 (75)广泛性发育障碍 (8)童年和少年期的多动障碍、品行障碍、情绪障碍 (80)多动障碍 (81)品行障碍 (82)品行与情绪混合障碍 (83)特发于童年的情绪障碍 (84)儿童社会功能障碍 (85)抽动障碍 (86)其他童年和少年期行为障碍 (89)其他或待分类的童年和少年期精神障碍 (9)其他精神障碍和心理卫生情况 (90)待分类的精神病性障碍 (91)待分类的非精神病性精神障碍 (92)其他心理卫生情况(99)待分类的其他精神障碍

精神病是一种危害性很严重的疾病,精神病患者不仅在思维、情感方面产生障碍,严重时会被监管,行为不被社会接纳。而精神病人治愈后,他们仍然和正常人一样。 我曾问过一些人,你们会歧视精神病人吗?他们告诉我并不会,但也不愿意走近精神病人?长期的社会状况,让人们对患有精神方面疾病的人有种认识上的误区。认为他们的行为是怪异的,不正常的。所以对他们也就产生排斥心理,甚者是歧视。不少精神病人因病产生耻辱感而“讳疾忌医”,并且在病愈后回归社会时屡受排斥。 其实精神病患者并没有像大家想的那么可怕,他们值得我们大家来理解和同情,正因为社会的对他们的歧视才会让精神病患者无法从自己的阴影中走出来。为什么人们会对精神病人有所歧视呢?这与媒体对精神病人的报道有关,媒体未能准确报道也是造成公众歧视精神疾病患者的重要原因。新闻报道对大多数疾病如癌症的患者,都会表现出同情,并褒扬他们与疾病抗争中所表现的坚强精神。但常常对精神病患者会表现出回避、淡漠,甚至嘲笑。 然而媒体的冷漠还不是最致命的,输入“精神病患者”使用搜索引擎,能得到约12万篇新闻报道,大多为精神病人肇事、肇祸描述,加上影视作品中定位精神病人的“杀人狂”、“神秘可怕”、“暴力”等形象。促使人们把精神病与行为无法预测、自我控制与管理能力差等特点联系在一起,进一步强化了对精神病患者的负面印象,加深了歧视和偏见。面对大量类似的报道,我们难免会感到恐惧,但不应因此歧视精神病患者。研究表明精神病人并不比一般人群更具有暴力或危险倾向,事实上他们更容易因为囚禁而成为受害者。 在现实生活中,我们不难发现,许多人会去敬老院、孤儿院慰问,但对于身边的精神病患者,却很少有人去关心他们,不少人甚至还对他们另眼看待,唯恐避之不及。这种对精神病人的歧视态度,使得一些精神病患者不敢就医,怕暴露身份,久而久之,就会造成病情加重,最终遗憾终身甚至危害社会。而精神病患者即使在医院接受治疗康复后,也会担心受到歧视而不愿出院。他们心里清楚自己是一个精神病患者,这个事实对他们来说已经是难以接受,所以她们很难接受这个社会。 关爱精神病患者,需要从不歧视做起,以新的态度看待精神病患者,别再轻易对这个弱势群体投以歧视和鄙夷。精神病人是生活在病痛中的弱势群体,他们渴望被尊重被关怀,而社会的歧视则是一道冰冷的高墙,讽刺、挖苦,无疑是给他们和他们的家庭雪上加霜。作为普通大众,我们应该多了解一些精神疾病方面的知识,从心里消除对精神病人的恐惧和偏见,人性化地去关心和帮助他们,让他们信任我们,从而更好地了解他们的内心世界,帮助他们认知现实、克服障碍、接受治疗,从而让这些“失心的天使”能够重新回归社会。

精神障碍得分类与诊断标准 精神障碍分类与诊断标准得制定,就是精神病学领域近20年所取得得重大进展之一,它一方面促进了学派间得相互沟通,改善了诊断不一致得问题,有利于临床实践,另一方面在探讨各种精神障碍得病理生理及病理心理机制、心理因素对各种躯体疾病得影响以及新药研制、 临床评估与合理用药等方面,也发挥着重要作用。?第一节基本概念 一、精神障碍分类得目得 疾病分类学得目得就是把种类繁多得不同疾病按各自得特点与从属关系,划分为类、种、型,以便归成系统。精神障碍得分类就是将纷繁复杂得精神现象,根据拟定得标准加以分门别类得过程.其意义在于:促进相互交流、合理得治疗与预防及预测疾病得转归。?二、精神障碍分类得基轴?分类就就是按某种规则将事物纳入一种类目系统得方法.疾病分类得基轴有多种,对疾病按病因、病理改变进行诊断与分类,就是医学各科所遵循得基本原则.但在精神医学实践工作中,只有10%左右得精神障碍病例得病因、病理改变比较明确,而90%左右得病例则病因不明。因此精神障碍得诊断与分类,无法全部贯彻病因学分类得原则。目前精神障碍分类得基轴主要就是依据症状表现。但必须指出,这种诊断只能反映疾病当时得状态,若主要症状改变,诊断可能随之改变,而且病因不同但症状相似得不同疾病会得出相同得诊断,但症状学分类有利于目前得对症治疗。?三、精神障碍得诊断标准 由于大部分精神障碍缺乏客观得诊断指标,不同得医师对同一疾病得理解与认识又有差异,导致临床医师对同一病人得诊断一致性差;而诊断不一致使研究结果无法比较与难以解释,这一直就是困扰功能性精神病研究得重要因素之一。因此,制定统一得精神障碍诊断标准意义重大。 诊断标准就是将疾病得症状按照不同得组合,以条理化形式列出得一种标准化条目.诊断标准包括内涵标准与排除标准两个主要部分.内涵标准又包括症状学、病情严重程度、功能损害、病期、特定亚型、病因学等指标,其中症状学指标就是最基本得,又分必备症状与伴随症状。下面以我国目前得精神分裂症得诊断标准为例,说明各种标准得意义. (一) 症状标准:至少有下列2项,并非继发于意识障碍、智能障碍、情感高涨或低落,单纯型分裂症另有规定;?1.反复出现得言语性幻听; 2.明显得思维松弛、思维破裂、言语不连贯,或思维贫乏;?3。思想被插入、被撤走、被播散、思维中断,或强制性思维;?4.被动、被控制或被洞悉体验;?5.原发性妄想(包括妄想知觉,妄想心境)或其它荒谬得妄想;?6。思维逻辑倒错、病理性象征性思维,或语词新作;7。情感倒错,或明显得情感淡漠;?8.紧张综合征、怪异行为,或愚蠢行为;?9.明显得意志减退或缺乏.?(二)严重程度标准:自知力障碍,并有社会功能严重受损,或无法进行有效交谈。(三)病程标准:?1.符合症状标准与严重程度标准至少已持续1个月,单纯型另有规定。 2.若同时符合精神分裂症与心境障碍得症状标准,当情感症状减轻到不能满足心境障碍得症状标准时,分裂症状需继续满足精神分裂症得症状标准至少2周以上,方可诊断为精神分裂症。?(四)排除标准:排除器质性精神障碍及精神活性物质与非成瘾物质所致精神障碍。尚未缓解得精神分裂症病人,若又罹患前述两类疾病,应并列诊断。 四、多轴诊断 所谓多轴诊断就是指采用不同层面或维度来进行疾病诊断得一种诊断方式。1975年Rutter首先提出儿童精神障碍得多轴诊断,Ottessen提出四轴诊断,即症状学、严重程度、病程、病因(躯体得、心理得、多种因素、原因未明)诊断精神障碍.在DSM系统中,从DSM-III开始使用多轴诊断,目前使用得DSM-IV共有5个轴,分别为:?轴I:临床障

DSM-IV美国精神疾病诊断标准 关于DSM-IV的介绍 美国精神病学会(APA)从1952年起制订《诊断与统计手册:精神障碍》(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders);后来称之为DSM-Ⅰ。1968年制订了第二版,DSM-Ⅱ。从1974年着手制订而在1980年正式出版的DSM—Ⅲ特别受到重视,因为它有一整套临床工作用的诊断标准,对于美国的、甚至世界各国的精神病学家说来,不论于临床工作、还是科学研究,都有很大帮助。1987年APA又修订出版了DSM-Ⅲ-R.但是,精神医学发展迅速,这也已不能适应需要,所以从1987年起就开始着手DSM-Ⅳ的制订。 在历届主席的支持下,APA组织了一个工作班子DSM-IV制订工作组,主席为Allen Frances,副主席为H.A. Pincus,共有Nancy C. Andreasen与R.L.Spitzcr等27名成员。下设13个起草小组,每组5~12人,各负责起草一个部分。 组长分别是:焦虑性障碍,M.R.Liebowitz; 谵妄、痴呆、及遗忘,G.J.Tucker; 首次诊断于童年期的精神障碍,D.Shaffer与M.Campbell; 进食障碍,B.T.Walsh; 心境障碍,A.J.Rush; 多轴诊断,J.B.W.Williams; 人格障碍,J.Gunderson; 月经前精神障碍,J.H.Gold;

适应性障碍等,R.E.Hales; 精神分裂症,N. C. Andrcasen; 性障碍,C.W. Schmidt; 睡眠障碍,D.J.Kupfer; 物质所致精神障碍,M.A.Schuckit。 每个小组在起草前先广泛复习文献,重新分析已有的资料数据。起草后,将草稿交50 ~100位顾问专家征求意见(包括我国杨德森教授)。同时又征询了60多个有关学会(如美国心理学会、美国护理学会等)的看法;也与WHO的ICD—10制订小组交流意见、APA 又在Hospital and Community Psychiatry杂志上辟专栏进行讨论.然后进行了12次现场测试,共计70余单位参加,涉及6000余病例。2年前,APA出版了一本“DSM-Ⅳ意见选择书”,广泛征求世界各国专家的看法。1993年最后定稿,1994年5月正式出版。 为了提供我国精神卫生上作者学习参考,我们把DSM一Ⅳ主要类别的诊断标准译成中文,作为本刊的增刊,最后还附上“鉴别诊断”(Dicision Tree),供实际临床应用时参考。 在原书序言中,关于什么叫精神障碍,有一段相当详尽精辟的定义,现附译后:“精神障碍是发生于某人的临床上明显的行为或心理症状群或症状类型,伴有当前的痛苦烦恼Distress)(例如,令人痛苦的症状)或功能不良(disability)(即,在某一个或一个以上重要方面的功能缺损),或者伴有明显较多的发生死亡、痛苦、功能不良.或丧失自由的风险。而且,这种症状群或症状类型不是对于某一事件

性别:女 年龄:三十多岁 婚姻状况:已婚 学历:**经济学院金融专业本科毕业,精通计算机炒股。 病史:曾经因精神问题在医院就诊,并在精神病院住过一段日子,患有精神疾病十余年。 家庭情况:父母健在,无兄弟姐妹,丈夫系再婚,带有与前妻的一个女孩。 家庭病史:阴性 二.患者发病前后的生命事件 患者出生于书香门第,父母都是国家干部,家教甚严,父母对患者的期望和教育投入也很大。在二十世纪九十年代,一个从金融专业的大学本科生是很值钱的,尤其是患者由于优越的家庭条件很早就接触了计算机,对通过计算机炒股十分在行。 患者洞察股市的行情,业绩辉煌,赚了很多钱。曾经在当地有一个有钱的老总,资产很多但不会炒股,就把钱委托给患者请她帮助炒股,患者为老总赚了不少。在大学毕业后,她谈了一个对象,男方是大学的同班同学,专业相同,有很多共同话题,又是老乡,两人的感情一直不错,发展到了谈婚论嫁的阶段。由于父母身在官场,虚荣心和面子的观念同样影响到了患者,患者曾经想象过婚礼的场景,一定是很宏大,很排场。于是,她们定好黄道吉日后,便向市里很多上层人士发了请帖,这其中包括政治、经济方面的权力人员。 然而,事情突然发生了一百八十度的大转变。首先是股市受挫,不仅自己投进去的钱赔了不少,那位老总的钱也差不多赔个精光,统共有几十万的损失,失意之时老总还落井下石逼她尽早还清这一大笔钱。祸不单行的是,当她发现她幻想的风光的婚礼上的官员不到邀请的三分之一,她的精神已经开始出现不正常了。据当时同在邀请之列的患者的邻居描述,她在休息室内自言自语,时而沮丧,时而傻笑,说话的内容也很分散,不连贯,周围的人都听不懂她在说什么。患者紧紧拽着新郎的胳臂不放。所有人已经觉察出她的不正常,新郎更是有所怀疑,于是向女方家里提出推迟婚礼,要先把她送进医院检查。但她坚持说自己没病,

CCM-D 3 中国精神疾病诊断标准 (0)器质性精神障碍 (00) 阿尔茨海默(Alzheimer) 病(01)脑血管病所致精神障碍(02)其他脑部疾病所致精神障 碍 (03)躯体疾病所致精神障碍(09) 其他或待分类器质性精神障碍 (1) 精神活性物质或非成瘾物质所致精神障碍 (10) 精神活性物质所致精神障碍 (11)非成瘾物质所致精神障碍(2) 精神分裂症(分裂症)和其他精神病性障碍 (20) 精神分裂症(分裂症) (21) 偏执性精神障碍 (22) 急性短暂性精神病 (23) 感应性精神病 (24) 分裂情感性精神病 (29) 其他或待分类的精神病性障碍 (3) 心境障碍(情感性精神障碍) (30) 躁狂发作 (31) 双相障碍 (32) 抑郁发作 (33) 持续性心境障碍 (39) 其他或待分类的心境障碍(4) 癔症、应激相关障碍、神经症 (40) 癔症 (41) 应激相关障碍 (42) 与文化相关的精神障碍 (43) 神经症 (5) 心理因素相关生理障碍 (50) 进食障碍 (51) 非器质性睡眠障碍 (52) 非器质性性功能障碍(6) 人格障碍、习惯与冲动控

制障 碍、性心理障碍 (60) 人格障碍 (61) 习惯与冲动控制障碍 (62) 性心理障碍(性变态) (7) 精神发育迟滞与童年和少年期心理发育障 (70) 精神发育迟滞 (71) 言语和语言发育障碍 (72) 特定学校技能发育障碍 (73) 特定运动技能发育障碍 (74) 混合性特定发育障碍 (75) 广泛性发育障碍 (8) 童年和少年期的多动障碍、品行障碍、情绪障碍 (80) 多动障碍 (81) 品行障碍 (82) 品行与情绪混合障碍 (83) 特发于童年的情绪障碍 (84) 儿童社会功能障碍 (85) 抽动障碍 (86) 其他童年和少年期行为障碍 (89) 其他或待分类的童年和少年期精神障碍 (9) 其他精神障碍和心理卫生情况 (90) 待分类的精神病性障碍 (91) 待分类的非精神病性精神障碍 (92) 其他心理卫生情况(99)待分类的其他精神障碍【下载本文档,可以自由复制内容或自由编辑修改内容,更多精彩文章,期待你的好评和关注,我将一如既往为您服务】