文章编号:100520930(2000)20320236210 中图分类号:T E 357.9 文献标识码:A

微生物提高石油采收率技术①

包木太1, 牟伯中1,2, 王修林1, 周嘉玺2, 倪方天2

(1.青岛海洋大学化学化工学院,青岛266003;2.中国石油大港油田公司,天津300280)

摘要:对M EO R 国内外研究现状、方法、菌种和营养液配制、油藏筛选标准、作用

机理及矿场应用等基本理论进行了论述.在微生物驱、聚合物驱、碱 表面活性

剂 聚合物三元复合驱等三次采油技术对比的基础上,阐明了M EO R 的良好发

展前景.

关键词:微生物;采收率;研究现状

微生物提高石油采收率(M icrob ial Enhanced O il R ecovery ,M EO R )是目前国内外发展迅速的一项提高原油采收率的技术,也是21世纪一项高新生物技术.与其它三次采油技术相比,微生物采油技术具有适用范围广、工艺简单、经济效益好、无污染等特点,因而越来越受到人们的重视,引起了微生物学界、石油工业界、石油地质界和地球化学界等相关学科的广泛兴趣和关注.M EO R 是一项具有良好发展前景的三次采油技术.近年来国内各油田都相继开展了微生物采油技术的研究,取得了一定的进展.微生物采油技术是生物工程在石油工业领域开拓性的应用,已经受到世界各国的普遍重视.

1 国外M EO R 发展概况

早在1895年,M iyo sh i [1]就首先记载了微生物作用烃类的现象.1926年,B astin [2]等人又证实了油层水中存在着硫酸盐还原菌等的生理菌群.同年,美国人B eckm an [3,4]提出了细菌采油设想.1943年,ZoB ell 首先申请了把细菌直接注入地下以提高石油采收率的专利[5],1946年又提出了一套应用厌氧硫酸盐还原菌进行二次采油的现场实施方案.1947年,B eck 进行了首次工业试验.1953年,ZoB ell 又用其它类型细菌进行提高原油采收率的实验研究[6].此后又进行了多方面的研究,奠定了细菌采油的基础.1954年,美国在阿肯色州的联合县成功地进行了一次利用细菌大规模地下发酵可以提高石油采收率的矿场试验.

从50年代起,前苏联和东欧一些国家对细菌采油进行了深入的研究,结果表明细菌采油对低产井效果较好.

利用微生物提高采收率的设想从提出到在其后的40多年间,尽管也做了不少研究工第8卷3期2000年9月 应用基础与工程科学学报JOU RNAL O F BA S I C SC IEN CE AND EN G I N EER I N G V o l .8,N o.3Sep tem ber 2000

作并形成了一些专利技术,但总体看来,此项技术在石油工业领域并没有长足进展.

70年代初爆发的世界石油危机引起了人们对微生物采油技术的高度重视,也加快和促进了M EO R 的研究和应用步伐,尤其是美国.1975年美国首先召开了“微生物在石油开采中的作用讨论会”.1982年5月在美国俄克拉荷玛的埃费顿召开了有34个国家参加的“世界微生物采油会议”,会上系统地交流了多年来的研究成果,并决定以后每两年召开一次国际会议,同时决定1986年正式创办《世界微生物采油杂志》.此后,又相继出版了几部专著和发表了大量的论文,有力地促进了该项技术的发展.1986年4月在美国得克萨斯(A b ilene T exas )召开了第三次国际微生物采油会议,详细讨论了将细菌注入地下每一个环节的条件,评价了细菌采油的应用效果和前景,推动了矿场应用研究[7,8].

80年代末90年代初,随着生物工程技术和信息技术等高科技在世界范围内的迅速发展,加之人们对M EO R 技术认识的深化,美、英、俄、德、奥等国在M EO R 室内研究及矿场试验方面取得了令人瞩目的成果,其中以美国国家石油和能源研究所(N IPER )、BA C 公司(M icro 2BA C In ternati onal ,Inc )N PC 公司(N ati onal Parak leen Com p any )等最具代表.

近十几年来,M EO R 取得了令人瞩目的进展,研究内容不断加深,研究领域不断拓宽.目前,M EO R 已从室内研究走向矿场试验并开始现场应用,取得了良好的应用效果.M EO R 应用技术正在日臻完善之中,但微生物驱油机理方面的研究仍有待进一步加强和深入.

2 国内M EO R 发展概况

国内于1955年就开始了微生物勘探研究.60年代中期,研究细菌代谢多聚糖类等增稠剂,典型菌株为元2A 2144的假单孢杆菌

.70年代,主要开展生物表面活性剂方面的研究,筛选到了两株菌4B 105g 和4213.

“七五”期间,微生物三次采油被列为国家科技攻关项目,主要开展(1)微生物地下发酵提高采收率研究.(2)生物表面活性剂的研究.(3)生物聚合物提高采收率的研究.(4)注水油层微生物活动规律及其控制的研究.其间,筛选出厌氧发酵糖蜜产生CO 2和H 2、C 22

C 3的有机酸菌株,并在大庆油田东6J 222井进行了吞吐试验,研制出槐糖脂、

鼠李糖脂、海藻糖脂、多糖脂等四种糖脂型生物活性剂体系,其界面张力为2×10-2mN m ;分离筛选出黄原胶生产菌种,其增粘性、耐温性、抗盐性和驱油效率等性能良好;研究了注水油层微生物在油层特定条件下生长发育的规律.

“九五”期间,我国M EO R 技术研究方面取得了令人瞩目的成果,中科院微生物所、南开大学、山东大学对采油用微生物开展了大量研究,并进行了现场应用试验.中科院有机所对生物表面活性剂驱油进行了初步攻关.在此期间,国内油田M EO R 应用技术也已进入工业性应用阶段.大庆、胜利、大港、河南等油田,大庆石油学院的科研机构、采油厂都已制定了攻关项目,并且正在密切合作付诸实施[9].大港油田建立了微生物菌液厂,并率先进行了区块的微生物驱矿场先导试验.目前辽河油田、胜利油田、新疆油田等油田也在开732N o .3 包木太等: 微生物提高石油采收率技术

微生物基础菌种300余种,对其中30多株菌进行了室内评价,有10余株菌已投入矿场试验.开展了两个区块的微生物驱油矿场试验,平均采收率提高5.9%,投入产出比约为1∶5~1∶8,采出原油凝固点平均降低1~4℃,粘度降低6%~80%,密度下降0.002~

0.004g m 3,胶质沥青含量降低0.4%~2.5%,含蜡量降低0.9%~4.7%,到目前已累计

增油15000t ,见到了明显的增油效果[11].

在M EO R 技术方面,美国BA C 公司、N PC 公司于1993

~1994年分别在我国华北、新疆、大港、辽河、胜利等油田推广使用微生物采油技术,先后施工50余口井,取得良好效果.其中在胜利油田施工17口井,共增油1700t .

目前,室内研究方面,菌种筛选基本上以烃类为碳源,筛选菌种为厌氧菌或兼性厌氧菌,相继研究或成熟了菌种筛选技术、性能评价技术、代谢产物定性定量分析、微生物适应性研究、矿场应用技术等一系列技术方法.室内评价实验表明,筛选出的菌种应具有如下性能:(1)微生物降解原油重质组分,使原油密度、原油粘度、含蜡量、含胶量等降低;(2)微生物产气、产酸、降粘、产表面活性剂;(3)微生物发酵液使油水发生乳化,分散原油、

蜡、胶;(4)室内岩芯模型实验表明:微生物驱平均可提高采收率5.9%.

3 微生物提高石油采收率(M EO R )方法

M EO R 是指利用微生物提高石油采收率的各种技术的总称

.凡是与微生物有关的采油技术均属于M EO R .因此,广义地说,M EO R 的基本方法主要包括两大类[12]:一类是地面发酵(地面法),一类是微生物地下发酵(油层法).狭义地说,我们通常讨论的M EO R 主要是指第二类方法,即微生物地下发酵(油层法).

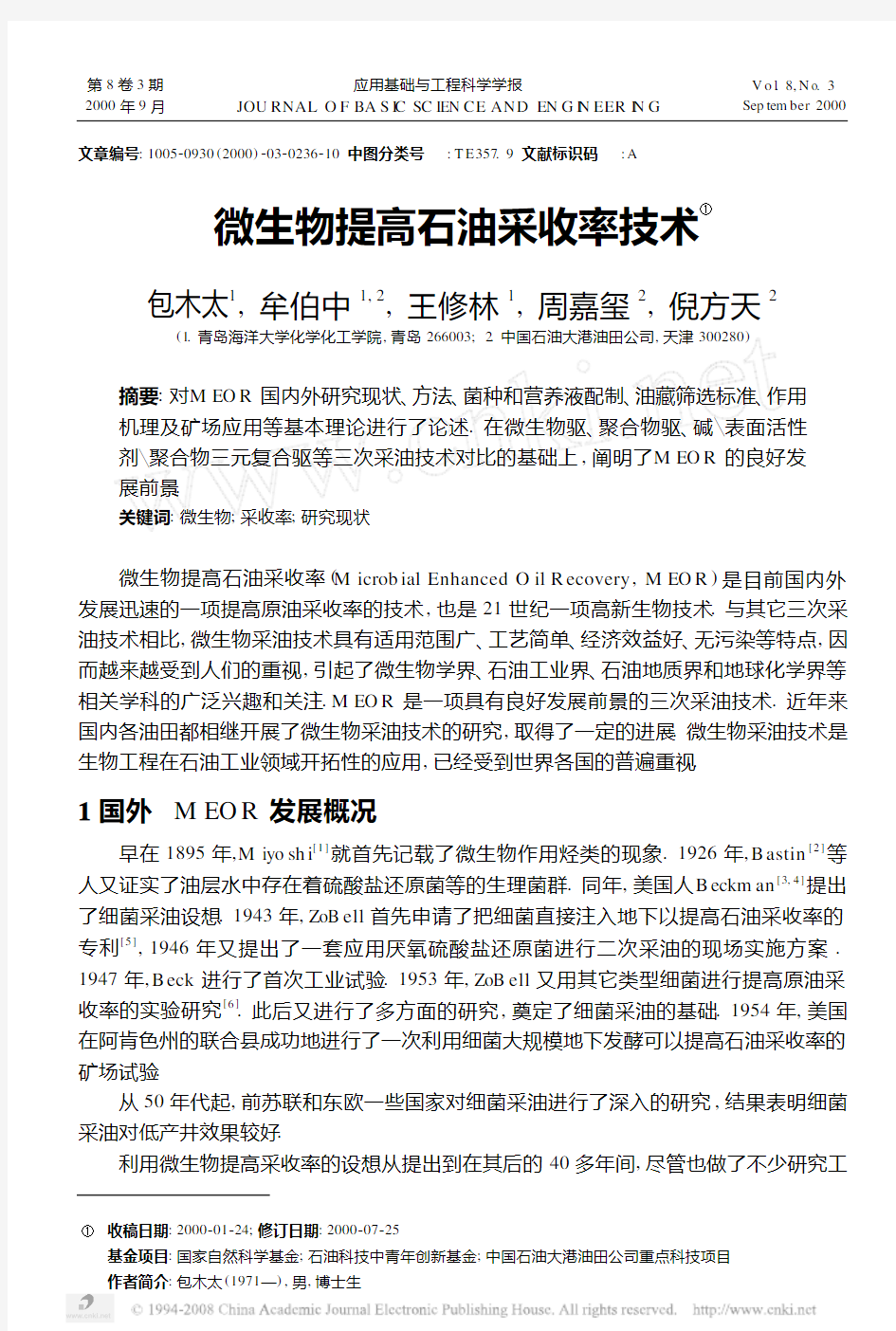

图1 微生物驱示意图

F ig .1 In 2situ m icrob ial w aterflooding 微生物地下发酵(油层法)是把油

层作为巨大的生物反应器,将选择的

配伍性较好的微生物注入其中,利用

微生物及其代谢产物(主要是利用微

生物地下发酵和油层固有微生物的活

动)提高石油采收率,利用微生物地下

发酵提高采收率的研究是细菌采油和

三次采油中价钱便宜、效果良好、工艺

简单的方法之一,此乃微生物采油的

方向.方法是把具有一定特性的细菌

注入油层,由于细菌的活化及其代谢

产物的作用,可采出油层中的残余油,从而提高采收率.在油饱和度极低的油层,用其它方法无能为力时采用地下发酵法采油效果较为显著(见图1).

微生物提高石油采收率只是一种总称,但它并不是一种单一的方法.在不同的地区仅可以使用其中的某一种方法,每种方法都可以采用不同的微生物培养基,这些培养基对于832 应用基础与工程科学学报 V o l .8

4 M EO R 菌种的选择和营养液的配制

4.1 菌种的选择

菌种是微生物地下发酵的关键.ZoB ell 的早期工作是引入单一的厌氧性硫酸盐还原

菌.结果发现,代谢原油非常慢,总采油量提高幅度不大.前苏联科学家КуЭнецов

(库艾涅佐夫)及其同事们采用活化油层内自然生物群落的办法,而Э.М.Юлбарисов

(尤尔巴里索夫)直接注入泥炭层和淤泥层的自然生物群,获得了较好的效果,而波兰科学家Карасквич(卡拉斯克维奇)把几种不同生理群的菌一起注入油层取得了最佳的矿场试验效果.

表1列出了微生物提高石油采收率技术中常用的菌种名称及其代谢产物.

表1 常用于M EOR 的微生物及其代谢产物

T ab le 1 M icrob ial Species u sed in M EOR and their m etabo lic p roducts

菌种名称

好氧 厌氧代谢产物梭状芽胞杆菌(C lostrid ium sp .)3

厌氧,兼性气体、酸类、醇类和生物表面活性剂芽孢杆菌(B acillus sp .)3

兼性酸类和生物表面活性剂假单孢菌(P seud o m onas sp .)

好氧生物表面活性剂和聚合物黄单孢杆菌(X antho m onas sp .)

好氧聚合物明串珠菌(L euconostoc sp .)

兼性聚合物脱硫弧菌(D esu lf ov ibrio sp .)

厌氧气体、酸类和还原硫酸盐节细菌(A rth robacter sp .)

兼性生物表面活性剂和醇类棒状杆菌(Cory nebacterium sp .)

好氧生物表面活性剂肠肝菌(E nterobacter sp .)

兼性气体和有机酸类诺卡氏菌(N ocard ia sp .)33

厌氧,兼性生物表面活性剂不动杆菌(A cinetobacter sp .)33

厌氧,兼性生物表面活性剂分枝杆菌(M y cobacteria sp .)33

好氧生物表面活性剂 3是在M EOR 技术中用的最为广泛的微生物

33为准备用于M EOR 技术中的微生物从上表可以看出,用于M EO R 的微生物可以是好氧菌、厌氧菌,也可以是兼性厌氧菌.在M EO R 实施的过程中,可以单独使用某一菌种,但为了发挥微生物的协同作用,更多的是使用配伍性较好的混合菌种.在选择的过程中应遵循的原则就是微生物必须适应油藏的环境条件.表1中只列举了几种常用的微生物菌种,而实际上,世界各国在M EO R 应用过程中使用的菌种远远不止上述这些.

4.2 营养液的配制

在M EO R 中,需要对注入地层的微生物提供营养物质,通常也叫培养基.营养液的配制主要根据选用的菌种、地层条件和工程的目的来确定.菌种不同,通常所需要的营养物质也不一样,微生物一般都需要含磷化合物(如各种有机和无机的磷酸盐)、含氮化合物(如氯化铵等含铵化合物、硝酸钾等硝酸盐以及氨基酸、肽等有机氮)、含碳化合物(如脂肪、蛋白质、简单和复杂的碳水化合物)、硫、各种微量金属元素(如镁、铁、钙等)、氢等地层中可能缺乏这些营养物质中的一种或几种.因此,营养液的组分主要包括地层中缺乏的营932N o .3 包木太等: 微生物提高石油采收率技术

042 应用基础与工程科学学报 V o l.8样进行分析就可以确定出地层中缺乏的营养物质,从而确定营养液的组分.

5 油藏筛选

油藏是由固、液、气三相构成的,其物理化学性质对微生物的生存、繁殖和代谢活动都有决定性的影响.为此美国国家石油和能源研究所(N IPER)提出了微生物采油的油藏筛选标准(表2)及油藏筛选程序(表3)①.

表2 油藏筛选标准

T ab le2 C riteria fo r reservo ir selecti on of M EOR

油藏参数范围

含盐量N aC l浓度<10%,矿化度可高于此值

温度<76.67℃

深度<2438m

微量元素砷、汞、镍、锡含量<10~15m g L

地层渗透率>0.05Λm2.否则,应提高裂缝性地层

地层固有微生物应与微生物采油工程中选用的菌种配伍

原油类型(原油密度)密度<0.9659g c m3

残余油饱和度>25%,可有某些例外

单井控制面积(井网密度)<40英亩(161974.4m2)

表3 油藏筛选程序

T ab le3 P rocess fo r reservo ir selecti on of M EOR

油藏参数筛选程序

选用的菌种确定提高原油产量的潜在机理

矿化度应用配伍性试验评价微生物的生长与代谢活动

温度 深度在地层条件下用配伍性试验评价微生物的生长与代谢活动

微量元素应用配伍性试验确定出微生物生长与代谢活动有害的影响

地层渗透率如果进行多井微生物处理,应进行单井注入能力试验和岩心驱替研究

地层中固有微生物在地层条件下用配伍性试验评价微生物的生长与代谢活动

根据大量的研究,地层的深度、压力、温度、地层水化学组份、矿化度、pH值、原油密度等参数对微生物的生存和代谢活动都有限制作用.只有当这些参数的值在适当的范围内时,应用微生物采油技术才能够获得增产效果.

一般来说,对微生物生长不利的地层,其主要障碍是高温、高压、高矿化度、pH不适合、缺氧、缺营养物.还有一些物理因素如地层太致密、微生物不易穿透等也影响M EO R 技术实施效果.

不同的微生物适应地层中各种条件的能力及产生的代谢产物不同.另外,不同的生物工程目的所需的微生物代谢产物也有所不同.因此,根据地层条件和生物工程目的合理地选择菌种是工程获得成功的关键.

5.1 温度

地层条件中,首先需要考虑的是地层温度.因为不同的微生物耐温能力不同,其生长、繁殖有一定的温度范围(表4)[13~15].

油层温度以30~50℃最为适合,但利用嗜热菌可以在80~90℃的油层条件下进行

M EO R 研究

.在匈牙利曾用微生物处理过一口油层温度为97℃的油井[16].嗜热微生物是M EO R 研究比较活跃的课题,旨在扩大M EO R 的应用范围①

.表4 微生物生长的温度范围

T ab le 4 T he temperatu re scale of m icroo rgan is m s grow th

微生物

生长温度(℃)最低最适最高举例低温微生物

-5~1010~2025~30活性淤泥中温微生物

5~1015~4045~50梭状芽胞杆菌高温微生物25~4545~6570~100?黄单孢杆菌

5.2 压力

10~20M Pa 一般不影响微生物生长.高压不是主要问题,在30M Pa 微生物生存很好,当压力达到50M Pa 时对微生物生存有害,单厌氧菌在140M Pa 下能培养成活,在180M Pa 时能催活(becatalystically active ).

5.3 pH 值

pH 值以中性最适合微生物生长,上下限一般在4

~9,一般油层具备这一条件.很多微生物能在很大程度上耐酸碱性.

5.4 矿化度

油层的矿化度应在合适范围内,矿化度过高对微生物生长不利.波兰科学家Karask iew icz 认为:水中氧化钠或镁离子的浓度过高,对大部分微生物有毒性,只有少数微生物能承受高盐浓度.因此,油田含水矿化度高时在进行微生物采油前,应注意使油层淡化.另外,地层缺氮、磷也不利于微生物生长.

5.5 渗透率

油层渗透率不应低于0.1Λm 2,孔隙度应大于15%,否则会影响微生物在油层的运

移.

5.6 原油相对密度

原油相对密度应高于18°A P I

.5.7 残余油饱和度

残余油饱和度应大于25%~30%.

其它需要考虑的地层条件还有地层水化学组份等.通常,做一项有关地层流体和所用的微生物之间的配伍性试验(配伍优化)即能检验出微生物是否能适应这些条件[15].1

42N o .3 包木太等: 微生物提高石油采收率技术

6 M EO R的作用机理

经过几十年尤其是近一二十年的研究,认为M EO R的作用机理主要是①:

(1)微生物在地下发酵过程中能产生各种气体,如CH4、CO2、N2、H2等,这些气体可增加油层压力,降低原油粘度.

(2)微生物在地下发酵过程中能产生有机酸类、醇类、酮类等有机溶剂.其中有机酸类能使碳酸盐地层溶蚀而增加其渗透性,醇类、酮类可降低表面张力和油水界面张力,促进原油的乳化.

(3)微生物在地下发酵过程中能产生生物聚合物,这些生物聚合物能调整注水油层的吸水剖面,控制高渗地带的流度比,改善地层渗透率.

(4)微生物在地下发酵过程中能产生分解酶,它能裂解重质烃类和石蜡组分.重质烃类裂解后,能降低原油粘度,从而改善原油在地层中的流动性能;石蜡组分裂解后,可减少石蜡在井眼附近的沉积,降低地层原油的流动阻力.

(5)微生物在地下发酵过程中产生生物表面活性剂,它能降低油水界面张力并乳化原油,从而提高石油采收率.微生物可产生多种表面活性剂,包括阴离子表面活性剂(如羧酸和某些脂类)及某些中性脂类表面活性剂等.表面活性剂除了能降低油水界面张力和乳化原油以外,还能通过改变油层岩石界面的润湿性来改变岩石对原油的相对渗透性,有些表面活性剂还能降低重油的粘度.所有这些作用都有利于提高石油采收率[13,17].

表5列出了微生物代谢产物及其对油层的作用.

表5 微生物代谢产物对油层的作用

T ab le5 T he effect of m etabo lic p roducts on reservo irs

微生物代谢产物对油层的作用

酸有机酸(甲酸、乙酸、丙酸等1.提高孔隙度和渗透率

低分子量酸)2.与碳酸岩石反应产生CO2无机酸(H2SO4) 提高孔隙度和渗透率

气体(H2,CH4,CO2,N2,H2S)1.提高地层压力

2.溶解在原油中使原油粘度下降

3.溶解矿物中的硫,提高渗透率

4.使原油膨胀

生物表面活性剂和乳化剂1.降低岩石2油2水系统中的表面张力

2.形成石油2水乳状液

生物聚合物封堵高渗透层,增大水驱扫油效率并降低水油比

溶剂醇类(甲、乙、丙、异丁醇)

酮类(丙酮)

醛类(甲醛)

溶解岩石孔隙中的原油,降低原油粘度

7 M EO R的矿场应用

M EO R技术在矿场应用方面有以下主要几种类型[14]:

242 应用基础与工程科学学报 V o l.8

7.1 微生物水驱

该技术是将菌种和营养液混合而成的微生物处理液由注入井注入目的层,使微生物作用于油层,当处理液被注入水推进并通过油层时,微生物通过代谢作用产生生物表面活性剂、气体、酸、醇等代谢产物的同时,还不断的繁殖生成新的微生物.代谢产物通过物理、化学作用将岩石表面沾附的和岩石空隙中的原油释放出来,使原来不能流动的原油以油水乳状液的形式被注入水驱到生产井中,在生产井中被采出来.

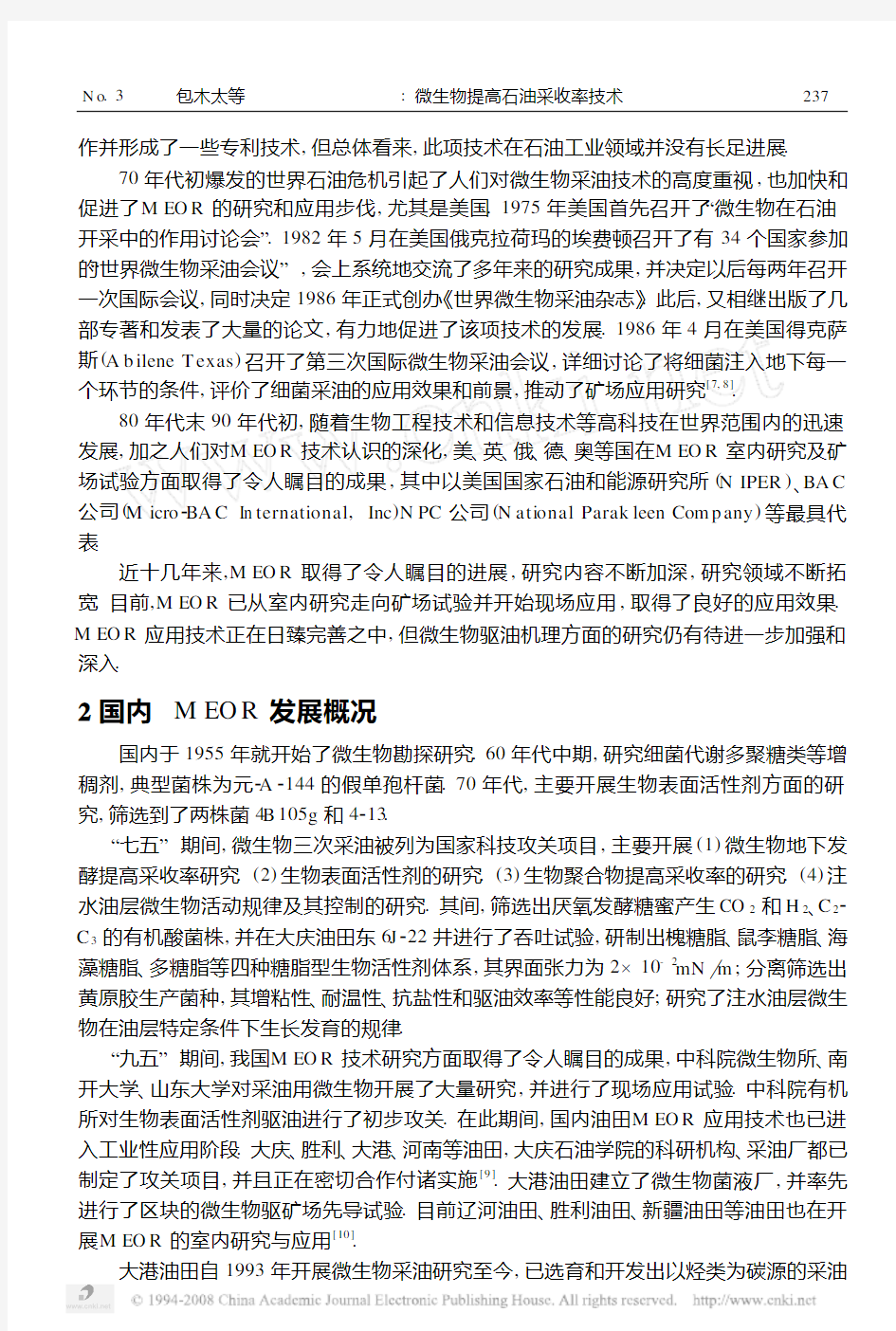

图2 循环微生物采油示意图F ig .2 Cyclic m icrob ial recovery

7.2 周期性微生物处理(微生物吞

吐法)该技术是将微生物发酵液及营养液注入生产井内并关井一段时间

(从数天到数周不等),让微生物进

行发酵,然后再开井生产,周而复始

(图2).

7.3 微生物选择性封堵地层(微生

物调剖法)该技术是把能够生产聚合物的微生物注入地层,使其在高渗透层内大量繁殖,从而可以起到封堵高渗透带的作用.该种方法比注入人工合成的有机聚合物或凝胶更为有效,而且不会造成地层的永久性破坏.

7.4 微生物清蜡和降低重油粘度

微生物清蜡技术可以取代溶剂和分散剂的使用,并能基本上取代热油处理方法.微生物清蜡和降粘机理在于微生物对石蜡和重油的代谢作用.通常,大多数微生物对蜡类芳香烃的代谢速度大于对芳香烃的代谢速度.微生物代谢产生的溶剂等对近井区域能起到很好的清洗作用.

8 M EO R 的优势与不足

M EO R 作为一项三次采油技术与聚合物驱、

三元复合驱(碱 表面活性剂 聚合物复合驱)等三次采油技术相比有其良好的发展前景.

聚合物驱:各种提高采收率方法中,聚合物驱是目前潜力最大、具备工业化试验和推广生产的主要方法,可以经济、有效地提高原油采收率.周期短,见效快.聚合物驱以扩大波及体积为主,因此它更适用于非均质的中质或较重质的油藏.油藏渗透率高,利于聚合物驱.适用的油藏原油粘度范围一般约为5~60m Pa ?S .但这种方法需要的地面设施复杂,要建注聚站;微量污染和凝胶会引起地层堵塞;聚合物驱后油藏的渗透率降低;注入的聚合物质量要求高,与地层水及其添加剂配伍性好,要有长期的热稳定性、化学稳定性和生物稳定性;对于高温高盐油田,实施聚合物驱困难和风险较大①.

342N o .3 包木太等: 微生物提高石油采收率技术

442 应用基础与工程科学学报 V o l.8

三元复合驱:碱 表面活性剂 聚合物三元复合驱适用于酸值较低的油藏,加入少量的表面活性剂,可以把产生低界面张力的碱浓度大幅展宽;驱油能力强,提高采收率幅度大,风险较小;表面活性剂与聚合物之间可产生的协同效应,使要求的原油酸值范围降低;能大幅提高驱油效率,降低残余油饱和度;三元复合驱较适于粘土含量不高、油藏温度较低、地层水矿化度,尤其是地层水硬度不大的油田.

但三元复合驱中要使用相当数量的碱;其油藏参数的限制大体上与碱水驱和表面活性剂驱相同;碱 聚合物 表面活性剂之间必须有很好的配伍性,才能发挥很好的协同效应①.

微生物驱(M EO R):它对边际生产油田具有经济吸引力,成本低,见效周期长;所需设备简单,采用传统的注水地面设备即可达到施工要求;微生物培养物注入液成本低廉且不受原油价格影响;可用于各种类型的原油(如重质油、轻质油等);通过菌种筛选,能选出适应各种特定油层条件的菌种;不损害地层,可以在同一油井中多次应用;不污染环境.因此,M EO R是一项具有发展前景的三次采油技术.

但是,M EO R也有其自身的不足和局限性[13].目前的大部分矿场试验,仅限于温度不超过71℃,矿化度不超过10%的油层;某些重金属离子污染营养物后会对微生物产生毒害作用;需要进行充分的室内配伍性试验及适当的工艺设计,M EO R的机理尚未完全探明;对特定油层的最佳微生物应用工艺尚在建立之中;矿场应用的筛选标准(临界条件)还有待于改进;可有效预测矿场动态的油藏模拟软件尚未开发.

分析和比较上述三次采油方法的优点和局限性,可以看出,微生物采油已具有巨大的成功应用的现实性,但还存在不少困难,需要不断更深入地探索和不断完善.M EO R是一项技术含量比较高的采油技术,世界很多国家十分重视M EO R技术的研究,并把它作为一项战略储备技术投入了很大的人力与物力,把其作为一种重要的油田增产手段进行攻关,研制、开发适宜各种油田需要的新型菌种.

参考文献

βden[J].Jah rb W iss Bo tan,1895,28:269~289 [1] M iyo sh iM.D ie durchboh rung von m em branen durch p ilzfa

[2] Bastin E.T he p resence of sulfste2reducing bacteria in o il field w aters[J].Science,1926,63:21~24

[3] Beckm an J W.A cti on of bacteria on m ineral o il[J].Ind Eng N ew,1926,Ed.4(N ov.10):3

[4] M o ses V,B row n J M,Burton C C,et al.1993M icrobial enhancem ent of o il recovery2recent adances[A].In:

P rem uzic E,W oodhead A,(ed).D evelopm ent in Petro leum Science[C],39,E lsevier,1993,207~229

[5] Zobell C E.Bacteri o logica p rocess fo r treatm ent of fluid2bearing earth fo rm ati ons[J].U S Patent2,1946,413,

278

[6] D esouky S M,A bdel2D ai m M M,Sayyouh M H,et al.孙继伟(译).微生物采油提高原油采收率的模拟研究

和实验研究[J].石油勘探开发情报,1997,5:76~86

[7] 李希明,冯时林.微生物采油技术研究[J].油气采收率技术,1997,4(1):1~10

[8] 张春英.国外微生物采油技术水平调查[J].石油钻采工艺,1989,1:69~78

[9] 彭裕生,季华生,梁春秀,等.微生物提高石油采收率的矿场研究[M].北京:石油工业出版社.1997.1~30

[10] 裴雪林,刘丽,赵金献.微生物采油技术在国内外的研究现状及实例[J].断块油气田,1997,4(5):61~66

[11] 大港油田科技丛书编委会.提高采收率技术[M ].北京:石油工业出版社.1999.207~230

[12] 刘桂花.积极探索微生物采油技术[J ].华北石油设计,1995,4:55~60

[13] B ryant R S ,Burchfied T E .R eview of m icrobial techno logy fo r i m p roving o il recovery [J ].SPE R eservo ir Engineering ,M ay 1989,151

~154[14] 赵寿增.微生物采油技术[J ].油气采收率技术,1996,3(1):14~22

[15] 易绍金.微生物提高石油采收率发展现状及展望[J ].石油与天然气化工,1994,23(3):149~153

[16] 冯世功.突破第三次采油的生物科学[J ].石油勘探与开发,1987,5:89~92

[17] Knabe S P.O verview of m icrobial enhanced o il recovery[J ].O il Gas J ,1984,82(52):59~60

M icrobi al Enhanced O il Recovery

BAO M u tai 1, M U Bozhong 1,2, W AN G X iu lin 1, ZHOU J iax i 2, N I Fangtian

2(1.Co llege of Chem istry &Chem ical Engineering,O cean U niversity of Q ingdao,Q ingdao 266003)

(2.D agang O il F ield Company,CN PC,T ianjin 300280)

Abstract :T h is paper m ainly p resents the situati on of M EOR in bo th the hom e and abroad ,M EOR m ethods ,m icroo rganis m s and cultures used ,criteria fo r reservo ir selecti on ,M EOR m echanis m s ,field trials and its advantages &disadvantages .Compared w ith o ther tertiary recovery m ethods such as po lym er w aterflooding and alkali surfactant po lym er comp lex w aterflooding ,M EOR is a po tential m ethod in enhanced o il recovery in petro leum industry .

Keywords :m icroo rganis m ,enhanced o il,research situati on 5

42N o .3 包木太等: 微生物提高石油采收率技术

提高油田采收率的实践与认识 摘要:油田经过长时间的开发,形成了固定的注采模式和对应关系,最终含水上升,产油量下降。由于油层的非均质性和多层开采,导致油层动用不均,降低了油田的采收率。通过实施调整注采井网、强化注水、封卡等措施,充分挖掘老油田的潜力,达到最终提高采收率的目的。 关键词:地层压力:注采井网;提高采收率:断层遮挡;地层能量 滨南油田历经四十多年的开发,主力区块、优质储量已得到充分动用,多数主力油藏已进入高含水、高采出程度、高剩余采油速度和高开发成本的四高阶段。如何实现老区稳产?滨南油田从保持合理地层压力入手,通过实施井网完善、调整注采对应关系、强化注水等一系列工作,有效提高了油田采收率,实现了连续稳产16年的佳绩。 1 所属油田概况 滨南油田属于多油层复杂断块中、低渗透油藏,分为滨一区、滨二区、滨三区,所管单元油层埋藏深,低产、低效,低渗单元居多。从上到下发现沙二段、沙三段、沙四段三套含油层系,共探明含油面积66.27km2,石油地质储量8157.4×104t,注水储量7181.6万吨,

可采储量2010.8×104t,标定采收率24.65%。目前累计产油1562.1499万t,地质储量采出程度19.15%,地质储量采油速度0.40%。该油田投入开发以来,经历水力泵、电泵、抽油机等多种方式的强度开采,地下油水关系复杂,非均质严重,平面层间矛盾突出。 2 提高采收率的开发思路 以“产量硬稳定、管理上水平”为目标,立足老区,进行井网完善,调整注采对应关系,夯实老油田的稳产基础,减缓递减,确保提高老油田的采收率。主要以砂体治理和平面挖潜为重点,实施“增”、“提”、“补”措施,即增加注水井点和有效注水量,提高注采对应率和开井数、补孔小砂体挖潜等,提高储量动用程度。 3 提高采收率的做法和效果 3.1 井网完善是前提 针对油水井井况明显变差,导致注采井网不完善,地层能量下降严重,部分油井因能量不足停产,油田开发形势变差的现状,自2006年以来,我们从长远利益出发,通过精细油藏描述,进行剩余油饱和度测井等措施,加强了对地质构造和剩余油分布的再认识,分别对滨35-64块、杨集沙三和毕家沙三等多个单元的24口油井实施了转注完善注采井网,初期日增注1060m3/d,累计增注23.0723m3,对应油

提高石油采收率复习题 一.名词解释 1.EOR:即提高原油采收率,通过向油层注入现存的非常规物质开采石油的方法。或除天然能量采油和注水、注气采油以外的任何方法。 2.水驱采收率:注水达到经济极限时累计采出的油量与原始地质储量之比。 3.洗油效率:波及区内被水从孔隙中排出的那部分原油饱和度占原始含油饱和度的百分数。 4.残余油:注入水波及区内水洗后所剩下的油。 5.毛管数:驱油过程中粘滞力和毛管力的比值。 6.流度比:表示驱替相流度和被驱替相的流度之比。 7.聚合物:由大量的简单分子化合而成的高分子量的大分子所组成的天然的或合成的物质。 8.水解度:聚丙烯酰胺在NaOH 作用下酰胺基转变为羧钠基的百分数。。 9.特性粘度:聚合物浓度趋近于零时,溶液的粘度与溶剂的粘度之差除以溶液的浓度与溶剂粘度的乘积。 10.CMC:开始形成胶束的表面活性剂浓度为临界胶束浓度CMC; 11.泡沫驱油:泡沫驱油法是在注入活性水中通入气体(如空气、烟道气或天然气),形成泡沫,利用气阻效应,使水不能任意沿微观大孔道,宏观高渗透层或高渗透区窜流,从而改善波及系数提高采收率的方法,这种方法也称注混气水提高采收率法。 12.原油的酸值:中和一克原油使其pH值等于7时所需的氢氧化钾的毫克数。 13.协同效应:两种或两种以上组分共存时的性质强于相同条件下单独存在的效应14.初次接触混相:注入的溶剂与原油一经接触就能混相。 15.蒸汽驱油:以井组为基础,向注入井连续注入蒸汽,蒸汽将油推向生产井的采油方法。

16.热力采油:凡是利用热量稀释和蒸发油层中原油的采油方法统称为热力采油(Thermal recovery)。这是一类稠油油藏提高采收率最为有效的方法。 17.界面张力:单位长度的表面自由能称为界面张力,单位mN/m,其方向是与液面相切。18.粘性指进:在排驱过程中由于油水粘度差异而引起的微观排驱前缘不规则地呈指状穿入油区的现象。 19.水的舌进:是指油水前缘沿高渗透层凸进的现象。 20.剩余油:水未波及到的区域内所剩下的油为剩余油,其分布是连续的,数量较大。 21.原油采收率:是采出地下原油原始储量的百分数,即采出原油量与地下原始储油量的比值。 22.微观洗油效率:也叫排驱效率,就是已被水从孔隙中排出的那部分原油饱和度占原始含油饱和度的百分数,是衡量水波及区微观水洗油效果的参数。 23.宏观波及系数:面积波及系数与垂向波及系数的乘积定义为宏观波及系数。波及系数是衡量水在油层中的波及程度的参数。 24.流度:地层隙数与地下原油粘度的比值。 25.聚合物驱:是把聚合物加到注入水中,增加注入水的粘度,降低水相渗透率,从而降低注入水流度的一种驱油方法。 26.机械剪切降解:在高速流动时,具有柔性的长链受到剪切力的作用而被剪断,使分子间结合力下降,粘度降低。 27.化学降解:是指氧攻击聚合物分子长链上薄弱环节,发生氧化,从而使分子长链断裂,分子量降低;或发生自由基取代、水解等。 28.不可进入孔隙体积:在多孔介质渗流过程中,有些孔隙能让水通过,却限制了聚合物分子的进入,称这部分孔隙体积为不可进入孔隙体积,简称IPV。 29.阻力系数:水通过岩心时的流度与聚合物溶液通过岩心时的流度比值。 30.残余阻力系数:聚合物溶液通过岩心前、后盐水流度的比值。

一、 常规砂岩油藏采收率计算 二、 低渗透砂岩油藏 三、 碳酸盐岩油藏采收率计算 四、 砾岩油藏采收率计算 五、 凝析气藏采收率计算 六、 溶解气驱油藏采收率计算 七、 稠油油藏采收率计算 # 一、常规砂岩油藏采收率计算 1)石油行业标准1(俞启泰,1989年) T V hs k E k r R 0001675.006741.0*0001802.0lg 09746.0lg 1116.0274.0+--+-=μ 式中各项参数的分布范围 2)石油行业标准2(陈元千,1996年) S K E o R 003871.03464.0lg 084612.0058419.0+++=φμ 式中各项参数的分布范围 适用条件:中等粘度,物性较好,相对均质。 # HIDD_H1

3)万吉业(1962年) R R K E μlg 165.0135.0+= 4)美国Guthrie 和Greenberger (1955年) h S K E wi o R 00115.0538.125569.0lg 1355.0lg 2719.011403.0--+-+=φμ 适用条件:油层物性较好,原油性质较好 5)美国API 的相关经验公式(1967年) 2159 .01903.00422 .0)()1(3225.0--??? ? ???????? ???? ? ? ???-=a i wi r oi wi R P P S K B S E μφ 适用条件:油层物性较好,原油性质较好,不适用于稠油低渗油藏。 6)俄罗斯的Кожакин(1972年) h V S S K E k k r R 0018.005.0171.0000855.0)1000/lg(0275.0lg 167.0507.0* +-+-+-=μ 适用条件:μR =(0.5-34.3) K =(109-3200)10-3μm 2 S *=7.1-74公顷/口 S K =0.32-0.96 V K =0.33-2.24 h =2.6-26.9m 7)俄罗斯Гомзиков的相关经验公式(1977年) h T S Z S S K E oi k r R 0039.000146.027.0054.0180.000086.00078.0)1000/lg(082.0195.0+++-+--+=* μ 适用条件:K-0.130~2.580μm 2 μR =0.5~34.3mPa.s S *=10~100公顷/口 Z=0.06~1.0 Soi=0.70~0.95 T=22~73℃ H=3.4~25m 8)前苏石油科学研究所的格姆齐科夫公式 Z S S S h T K E oi k r R 00085.000053.0173.0149.00038.000013.0lg 121.000080.0333.0* --+++++-=μ 以上各式中参数: E R :采收率,小数; K :平均空气渗透率,×10-3μm 2; μo :地层原油粘度,mPa.s ; μr :地层油水粘度比; υ:平均有效孔隙度; S k :砂岩系数; V k :渗透率变异系数; B oi :原始原油体积系数; S :井网密度,口/km 2; h :有效厚度,m ; T :地层温度,℃; Z :过渡带的储量系数; P i :原始地层压力,MPa ; P a :废弃压力,MPa ;

石油大学继续教育学院 冀东油田开发新技术高级培训班讲义 提高石油采收率技术 岳湘安 2001.4.7

一、概述 (一)提高原油采收率的意义 作为一种重要的能源和化工原料,世界范围内对石油的需求仍将持续增长。尤其在我国,一方面国民经济发展对石油需求量的增长速度比以往任何时候都大;另一方面,我国的各主力油田均已进入高含水或特高含水开采期,开采难度增大,产量递减幅度加大,而且后备储量严重不足,石油的供求矛盾日益突出。据预测,按目前的开采水平,到2005年我国进口原油将高达108吨/年(1亿)。这将对我国国民经济发展造成极其严重的影响。 缓解石油供求之间日益突出的矛盾有两条有效的途径:一是寻找新的原油地质储量;二是提高现有地质储量中的可采储量,即提高采收率。寻找新的油田、补充后备储量是原油增产和稳产最直接、最有效的途径。多年以来,各油田在开发过程中也不断加大勘探力度,找到新的储量。但是,石油是一种不可再生资源,它的总地质储量是一定的,而且我国陆上石油资源的勘探程度已经很高,新增地质储量的难度越来越大,潜力越来越少。近年来,几个大油田新增地质储量多数都是丰度很低、油层物性差、开采难度大的油藏。在有限的原油地质储量中,其可采储量是一个变量。它随着开采技术的发展而增加,而且其潜力一般很大。石油是一种流体矿藏,具有独特的开采方式。在各种矿物中,石油的采收率是比较低的。在目前技术水平下,石油的采收率平均约在30%~60%之间。在非均质油藏中,水驱采收率一般只有30%~40%。也就是说,水驱只能开采出地质储量的一小部分,还有大部分原油残留在地下。如何将油藏中的原油尽可能的、经济有效地开采出来,是一个极有吸引力的问题,也是世界性的难题。从长远来看,只要这个世界需要石油,人们必将越来越多地将注意力集中到提高采收率上。实际上,与勘探新油田不同,提高采收率问题自油田发现到开采结束,自始至终地贯穿于整个开发全过程。可以说,提高采收率是油田开采永恒的主题。(这种说法一点也不过分)。近几年,我国已成为纯石油进口国,预计到2005年将进口1亿吨/年。国民经济急需石油,大庆是我国最大的油田,按现已探明的地质储量计算,采收率每提高一个百分点,就可增油5000万吨。这对国民经济的发展具有极其重要的意义。 提高采收率是一个综合性很强的学科领域。它的综合性表现为两方面: ①高新技术的高度集成。不是一个单项技术而是一套集成技术,注入、采出、集输…… ②学科领域的高度综合。涉及各个学科。 这种学科交叉、互渗,有助于产生新的理论突破,并孕育着新的学科生长点。而且,提高采收率的原理对于促进相关学科的发展,为这些学科提供发展空间具有很重要的意义。

一、 常规砂岩油藏采收率计算 二、 低渗透砂岩油藏 三、 碳酸盐岩油藏采收率计算 四、 砾岩油藏采收率计算 五、 凝析气藏采收率计算 六、 溶解气驱油藏采收率计算 七、 稠油油藏采收率计算 # 一、常规砂岩油藏采收率计算 1)石油行业标准1(俞启泰,1989年) T V hs k E k r R 0001675.006741.0*0001802.0lg 09746.0lg 1116.0274.0+--+-=μ 式中各项参数的分布范围 2)石油行业标准2(陈元千,1996年) S K E o R 003871.03464.0lg 084612.0058419.0+++=φμ 式中各项参数的分布范围 适用条件:中等粘度,物性较好,相对均质。 # HIDD_H1

3)万吉业(1962年) R R K E μlg 165.0135.0+= 4)美国Guthrie 和Greenberger (1955年) h S K E wi o R 00115.0538.125569.0lg 1355.0lg 2719.011403.0--+-+=φμ 适用条件:油层物性较好,原油性质较好 5)美国API 的相关经验公式(1967年) 2159 .01903 .00422 .0)()1(3225.0--??? ? ???????? ???? ? ????-=a i wi r oi wi R P P S K B S E μφ 适用条件:油层物性较好,原油性质较好,不适用于稠油低渗油藏。 6)俄罗斯的Кожакин(1972年) h V S S K E k k r R 0018.005.0171.0000855.0)1000/lg(0275.0lg 167.0507.0*+-+-+-=μ 适用条件:μR =(0.5-34.3) K =(109-3200)10-3μm 2 S *=7.1-74公顷/口 S K =0.32-0.96 V K =0.33-2.24 h =2.6-26.9m 7)俄罗斯Гомзиков的相关经验公式(1977年) h T S Z S S K E oi k r R 0039.000146.027.0054.0180.000086.00078.0)1000/lg(082.0195.0+++-+--+=*μ 适用条件:K-0.130~2.580μm 2 μR =0.5~34.3mPa.s S *=10~100公顷/口 Z=0.06~1.0 Soi=0.70~0.95 T=22~73℃ H=3.4~25m 8)前苏石油科学研究所的格姆齐科夫公式 Z S S S h T K E oi k r R 00085.000053.0173.0149.00038.000013.0lg 121.000080.0333.0* --+++++-=μ 以上各式中参数: E R :采收率,小数; K :平均空气渗透率,×10-3μm 2; μo :地层原油粘度,mPa.s ; μr :地层油水粘度比; υ:平均有效孔隙度; S k :砂岩系数; V k :渗透率变异系数; B oi :原始原油体积系数; S :井网密度,口/km 2; h :有效厚度,m ; T :地层温度,℃; Z :过渡带的储量系数; P i :原始地层压力,MPa ; P a :废弃压力,MPa ;

影响油气田采收率的主要因素及如何提高油气田采收率 姓名:韦景林 班级:021073 学号:20061000005

一.前言 油气田是指,在地质意义上,一定(连续)的产油面积内各油气藏的总称。该产油面积是受单一的或多种的地质因素控制的地质单位。而油气田的采收率则是指油气田最终的可采储量与原始地质储量的比值。通过地质勘探,发现有工业价值的油田以后,就可以着手准备开发油田的工作了。然而,任何一个油藏的开发,都要讲究其经济有效性,即要能够实现投入少,产出多,也就是说少花钱,多采油,最终采收率高。要达到这个目的,首先就要了解影响油气田采收率的主要因素,继而考虑如何提高油气田的采收率。那么,到底是哪些因素控制着油气田的采收率呢? 一. 影响油气田采收率的主要因素 影响采收率的因素很多,总体而言,一是内部因素,凡属于受油气藏固有的地质特性所影响的因素都是内因;二是外部因素,凡属于受人对油气藏所采取的开发策略和工艺措施所影响的因素都是外因。内因起主导作用,好油藏总比差油藏采收率高。在开发过程中人对油气藏采用的合适的部署和有效的工艺措施也会使油气藏固有的地质特性得到改造,从而使油气藏的采收率得到提高。 影响油气藏采收率的内在因素有: (1)油气藏的类型,如构造、断块、岩性和裂缝性油气藏等; (2)储层的孔隙结构,如润湿性、连通性、孔隙度、渗透率及饱和度大小等; (3)油藏天然能力,如油藏压力水平,有无气顶,边、底水天然能量的活跃程度; (4)油气本身的性质,如油、气的相对密度、原油的粘度、气油比、气田的天然气组分和凝析油含量等。 影响油气藏采收率的外在因素有: (1)开发方式的选择,如油田选择消耗方式还是注水或注气方式开采,凝析气藏选择消耗方式还是干气回注方式开采; (2)井网合理密度及层系合理划分; (3)钻采工艺技术水平和合适而有效的增产措施,如钻水平井、复杂结构井、酸化、压裂等; (4)为提高油田采收率所进行的三次采油技术,如注聚合物驱、化学驱、热驱等; (5)经济合理性,涉及到经济模式、油价、投资成本、操作成本、开采期限、产量经济极限等。 除了上述影响油气藏采收率的主要内外因素外,还有其他的因素影响着油气藏的采收率,这里就不一一介绍了。知道了影响油气田采收率的主要因素,在油气田的开发过程中,就要考虑如何提高油气田的采收率,以最少的经济投入,得

提高原油采收率 摘要:针对提高采收率,这篇文章主要对我国石油开采现状,提高采收率的四种常用的方法以及世界各国的技术应用现状进行论述,说明我国提高采收率技术发展方向和目前我们急需解决的关键问题。 关键词:提高采收率技术应用现状问题发展 在讨论提高原油采收率之前,我们要首先搞清楚一个概念,所谓的采收率到底是个什么概念呢?采收率是衡量油田开发水平高低的一个重要指标。它是指在一定的经济极限内,在现代工艺技术条件下,从油藏中能采出的石油量占地质储量的比率数。采收率的高低与许多因素有关,不但与储层岩性、物性、非均质性、流体性质以及驱动类型等自然条件有关,而且也与开发油田时所采用的开发系统(即开发方案)有关。同时,石油的销售价格和地质储量计算准确程度对采收率也有很大影响。 在国际原油价格高位运行和中国经济对石油的需求持续增长的情况下,提高现有开发油田的原油采收率具有重大的意义。目前全国已开发油田的平均采收率仅为30%多一点,存在较大的提高空间。全国的平均采收率每提高1个百分点,就等于增加可采储量1.8亿吨,相当于我国目前一年的原油产量。中国石化集团公司对这个问题非常重视,在今年的年度工作会议上提出,今后的原油采收率要达到40%,力争50%,挑战60%。中国石化油田经过40余年的开发,走过了稳步增产、快速上产、稳产、递减等阶段。截至2006年底,中国石化东部油田平均采收率为28.9%,而国内如中石油平均为34.5%,国外如美国平均为33.3%,中东平均为38.4%,因此,中国石化油田提高采收率具有较大的潜力空间。 目前世界经济迅猛发展,对能源尤其是石油的需求量不断增加。因此,提高油田的原油采收率(EOR,即Enhanced Oil Recovery)日益成为国际上石油企业经营规划的一个重要组成部分。 改革开放以来,伴随着我国经济的持续增长,国内石油消耗量同样与日俱增。20世纪90年代,我国石油消费的年均增长率为7.0%,而国内石油供应年增长率仅为 1.7%。这种供求矛盾使我国自1993年成为石油净进口国之后,2004年对外依存度迅速达到42%。国内各大油田经过一次、二次采油,原油含水率不断增加,平均含水率已经高达80%以上,而近几十年来发现新油田的难度加大,后备储量接替不足。为此,三大石油公司一方面加大国内外勘探力度,另一方面挖掘现有油田潜力,保持稳产,其中提高原油采收率则是一种重要的技术手段。部分大油田先后进入三次采油阶段,即提高采收率技术的工业化应用阶段。国家计委在“七五”至“十五”计划期间,把提高采收率技术列为国家重点科技攻关项目,先后开展了热采、聚合物驱、微乳液—聚合物驱、碱—聚物驱以及碱—表面活性剂—聚合物驱等技术研究,使我国化学驱提高采收率技术进入了世界领先水平。 *提高采收率技术分类 目前世界上已形成提高采收率四大技术系列,即化学法、气驱、热力和微生物采油。 化学法又分为化学驱和化学调剖。化学驱包括聚合物驱、表面活性剂驱、碱水驱及其复配的二元、三元复合驱、泡沫驱等。调整吸水剖面包括浅调、深调和调驱三类技术。调剖剂分为无机类水泥、无机盐沉淀、有机聚合物凝胶、树脂类、颗粒类及泡沫类等。 气驱包括混相、部分混相或非混相的富气驱、干气驱、CO2驱、氮气驱和烟道气驱等,注入方式分为段塞注入、连续注入或水气交替注入。 热力法包括热水驱、蒸汽法、火烧油层、电加热等。其中蒸汽法又包括蒸汽吞吐、蒸汽驱、蒸汽辅助重力驱、蒸汽与天然气驱;火烧油层又分为干式、湿式、水平井注空气等。 微生物采油包括微生物调剖或微生物驱油等。此外,声波物理法采油也有大量的研究报道。 上述提高采收率技术,部分已进行工业化推广应用,部分开展了先导性矿场试验,部分尚处于

注二氧化碳与氮气提高石油采收率技术的对比研究与应用 本文描述了我国提高采收率的发展现状,以及适合注CO2与N2的筛选标准。讨论了注CO2提高油气藏采收率的机理,并对注CO2与注N2提高采收率两者做了比较。评价了不同注入CO2与N2的驱替效果,结果表明:中轻质油藏适合注CO2驱油,而埋藏较深的,重力驱气顶油藏和凝析气藏适合注N2。 标签:采收率发展现状CO2驱N2驱混相驱非混相驱 1 我国提高采收率的发展现状 针对我国大多数油田是陆相沉积的特点,在石油行业大力发展提高石油采收率技术,特别是目前比较成熟的化学驱取得了飞速发展。如聚合物驱油已形成完整的配套技术,并已在大庆、胜利等大油田工业性推广;复合驱油技术获得重大突破,先导性试验获得成功。同时也暴露出一些生产实际问题,为今后技术的发展提出了新的研究课题。 在微生物采油技术方面,开展了多项工作:微生物地下发酵提高采收率研究,生物表面活性剂的研究,生物聚合物提高采收率的研究。注水油层微生物活动规律及其控制的研究。目前辽河油田、胜利油田、新疆油田等油田均在开展室内研究与应用。 气体混相驱研究相对较晚,与国外相比还有很大差距。随着西部油田的开发,安塞世界级气田的发现,长庆注气混相驱和非混相驱被列入国家重点攻关项目。吐哈油区的葡北油田注烃混相驱矿场试验得以启动,大大推动了我国混相驱提高采收率技术的快速发展。 总体上来看,世界范围内的EOR工程在20世纪80年代处于高峰期,而后略有下降,90年代末又稍有回升。进入21世纪,EOR工程的数量仍大幅度减少。但随着勘探费用上涨、勘探难度加大以及目前高油价的形势, 终将再一次刺激EOR工程数量的增加和技术研究的热潮。 2 适合注CO2与N2的筛选标准 很多文献中已经给出了CO2和N2的筛选标准见表(1)、表(2)。 表1,表2的适用性虽然很广泛,但是仅仅表明了油气藏是否适合注CO2进行驱替,没有考虑适合CO2混相驱的油藏必须尽快达到混相压力。CO2所需最小混相压力要比N2,烟道气,天然气的混相压力小,由于这种压力限制,所以CO2混相驱对浅层有较好的开发效果。混相压力随着油藏深增大而增大,当原油密度大于0.9218g/m3时则不适用于CO2混相驱,从表中还可以看出当原油密度小于0.8251g/m3,埋藏深度小于762m时也不适合CO2混相驱。除此之外

绪论 一、名词解释 1、一次采油:完全依靠油气藏自身天然能量开采石油的方法。 2、二次采油:用人工方式向油藏注水补充油层能量来增加石油采出量的方法。 3、三次采油:为进提高油藏开发后期的石油采出量,向油藏注入化学剂或气体溶剂,继续 开采剩余在油藏中的石油。 4、提高石油采收率或强化采油(EOR):自一次采油结束后对油藏所进行的所有提高石油 采收率的措施。 二、问答题 1、提高石油采收率的方法按注入工作剂种类分为哪几类? 答:分为:水驱、化学驱、气驱、热力采油和微生物采油五大类。 2、提高石油采收率方法按提高石油采收率机理分为哪几类? 答:分为:流度控制类、提高洗油效率类、降低原油粘度类和改变原油组分类。 3、简述提高石油采收率技术的发展方向。 答:发展方向有: ●进一步改善聚合物驱油效果,降低成本,加快新型聚合物的研制工作,扩大聚合物驱的应用范围; ●加快三元复合驱工业化生产步伐,优化三元复合驱体系配方,尽快研制出高效、廉价的表面活性剂; ●完善蒸汽驱配套技术,加快中深层稠油油藏蒸汽驱技术攻关,努力扩大稠油蒸汽驱规模; ●加快注气提高采收率配套技术的研究,争取以较快的速度使其发展成为一种经济有效的提高采收率技术; ●因地制宜开展微生物采油、物理法采油等多种提高采收率方法的研究与推广。 第一章油气层地质基础 一、名词解释: 1、石油地质学:是应用地质学的一个分支学科,这是一门应石油工业发展需要而建立起来的学科。是一门观察地球的各种现象,并研究这些现象之间的联系、成因及其变化规律的自然科学。 2、地壳运动:引起地壳结构和构造发生大规模改变的运动。 3、平行不整合:它是指上下两套地层的产状要素基本一致,但二者之间缺失了一些时代的地层,表明当时曾有沉积间断,这两套地层之间的接触面即为不整合面,它代表没有沉积的侵蚀时期。 4、角度不整合:即狭义的不整合,它是指上下两套地层之间不仅缺失部分地层,而且上下地层产状也不相同。 5、褶皱:层状岩石在构造应力的作用下所形成的一系列连续的波状弯曲现象称为褶皱,它是在地壳中广泛发育的一种构造变动,也是岩石塑性变形的变化形式。 6、背斜:为岩层向上弯曲,中间地层老,两侧地层新。 7、向斜:为岩层向下弯曲,中间地层新,两侧地层老。 8、断盘:是指断层面两侧的岩层或岩体,也即断层面两侧相对移动的岩块。 二、填空题 1、地壳表面高低起伏,由(海洋)和(陆地)所构成。 2、地壳表层长期与大气和水接触,遭受各种外力作用,形成一层沉积层,平均厚度为18千米,最厚可达70千米,局部地区缺失,是现代石油地质研究与勘探的主要目标。 3、地球自形成以来时刻都在运动着,其表现形式各种各样,它们的根本原因是(地球的自身

影响油气田采收率的主要因素 ---- 自动化网时间:2009-06-12 来源:网络 油气田最终的可采储量与原始地质储量的比值称为采收率。影响采收率的因素很多,总体是内因,凡属于受油气藏固有的地质特性所影响的因素都是内因;二是外因,凡属于受人对油取的开发策略和工艺措施所影响的因素都是外因。内因起主导作用,好油藏总比差油藏采收率发过程中人对油气藏采用的合适的部署和有效的工艺措施也会使油气藏固有的地质特性得到改使油气藏的采收率得到提高。 (1)油气藏的内在因素: 油气藏的类型,如构造、断块、岩性和裂缝性油气藏; 储层的孔隙结构,如润湿性、连通性、孔隙度、渗透率及饱和度大小等; 油藏天然能力,如油藏压力水平,有无气顶,边、底水天然能量的活跃程度; 油气性质,如油、气的密度、原油的粘度、气油比、气田的天然气组分和凝析油含量。 (2)油气藏的外在因素 开发方式的选择,如油田选择消耗方式还是注水或注气方式开采,凝析气藏选择消耗方式还是方式开采; 井网合理密度及层系合理划分; 钻采工艺技术水平和合适而有效的增产措施,如钻水平井、复杂结构井、酸化、压裂等; 为提高油田采收率所进行的三次采油技术,如注聚合物驱、化学驱、热驱等; 经济合理性,涉及到经济模式、油价、投资成本、操作成本、开采期限、产量经济极限等。

油气田开发 通过地质勘探,发现有工业价值的油田以后,就可以着手准备开发油田的工作了。 任何一个矿藏的开发,都要讲究其经济有效性。即要能够实现投入少(即少花钱),产出多(即多采矿),最终采收率高。作为对一个油田的开发来说,讲究其有效性的目标,就是尽可能地延长油田高产稳产期,使得油田最终能采出最多的原油,有一个高的最终采收率及好的经济效果,但是实现这个目标很不容易。 由于各个油田的地质情况不同,天然能量的大小不同,以及原油的性质不同,因而对不同油田应采取什么样的开发方式?又怎样合理布置生产井的位置?油田的年产 量多少为好?这些都是油田投入开发之前必须认真研究和确定的原则性问题。 又由于油田埋藏地下,是个隐藏的实体,在开采过程中,其内部油、气、水是不断流动着、变化着的,这种流变性是其他固体矿藏所不具有的特点。因此,要有效地开发油田,就得在开发过程中,不断调整各项措施,以适应变化的情况;同时,还要不断地改造油层,使它能朝着人们预定的、有利于开发的方向变化和发展。这是在油田开发过程中需要不断研究和解决的问题。 还由于在油田开发过程中,始终需要有能适应地下情况变化的工程技术来实现有效的开发目标。即需要有先进的采油工艺技术;先进的监测与观察技术;先进的油层改造技术和先进的管理方式来保证开发工程的实施。 总的来说,油田开发的过程是一个不断认识、不断调整的过程,需要人们具有先进的认识方法和改造技术,才能实现对它有效开发。下面对油田开发的基本工作内容作一介绍。(具体的油田开采工艺方法后面有专题论述) (一)搞清油藏类型、选择开发方式,是有效开发油田的前提条件 油藏类型是决定油田开发方式的基础和依据,而开发方式不仅要适应油藏的不同特点,而且要随着开发进程的变化而变化的。因此,一个油田投入开发之前,必须认真对待这两个问题。 这里需要简单交待一下,所谓油藏就是指可以值得作为单元开发对象的含油体,可以是一个油层,也可以是一组性质近似的几个油层。一个油藏可以是一个油田,而一个油田也可以包几个油藏。例如我国的任丘油田,其下面是碳酸盐岩油藏,上还有砂岩油藏,是一个多油藏的油田。油田开发工程,一般是以油藏为单元来考虑的。因为有时同一个油田内的若干个油藏的地质条件、原油性质相差悬殊,既然是不同类型的油藏,就应该区别对待,对不同油藏应有不同的开采方式和开发井网。当然,如果几个埋藏深度相近地质条件相似的油藏,也可以采用相同的开采方式和井网一并进行,那自然是更好的,但事前必须按油藏为单元搞清地质情况。 以含油体形态为主划分油藏类型,分为层状油藏和块状油藏。如以圈闭条件为基础划分,可分为构造油藏、地层油藏和岩性油藏。构造油藏的基本特点在于聚集油气的圈闭是由于构造运动使岩层发生变形和移位而形成的。它的类型也还可以细分,其中最主要的有背斜油藏和断层油藏。地层油藏是指因为地层因素造成遮挡条件,在其中聚集油气而形成的油藏。在地层油藏类型中又有地层超覆油藏和地层不整合油藏的

一、概述 1、提高原油采收率的意义 石油是一种埋藏于地层深部的流体矿藏,具有独特的开采方式,与其他矿物资源相比,石油的采收率较低。作为一种重要的能源和化工原料,世界范围内对石油的需求仍将持续增长。尤其在我国,一方面国民经济发展对石油需求量的增长速度比以往任何时候都大;另一方面,我国的各主力油田均已进入高含水或特高含水开采期,开采难度增大,产量递减幅度加大,而且后备储量严重不足,石油的供求矛盾日益突出。据预测,按目前的开采水平,到2005年我国进口原油将高达108(1亿)吨/年。大庆是我国最大的油田,按现已探明的地质储量计算,采收率每提高一个百分点,就可增油5000万吨。这对国民经济的发展具有极其重要的意义。 缓解石油供求之间日益突出的矛盾有两条有效的途径:一是寻找新的原油地质储量;二是提高现有地质储量中的可采储量,即提高采收率。寻找新的油田、补充后备储量是原油增产和稳产最直接、最有效的途径。多年以来,各油田在开发过程中也不断加大勘探力度,找到新的储量。但是,石油是一种不可再生资源,它的总地质储量是一定的,而且我国陆上石油资源的勘探程度已经很高,新增地质储量的难度越来越大,潜力越来越少。近年来,几个大油田新增地质储量多数都是丰度很低、油层物性差、开采难度大的油藏。在有限的原油地质储量中,其可采储量是一个变量。它随着开采技术的发展而增加,而且其潜力一般很大。在目前技术水平下,石油的采收率平均约在30%~60%之间。在非均质油藏中,水驱采收率一般只有30%~40%。也就是说,水驱只能开采出地质储量的一小部分,还有大部分原油残留在地下。如何将油藏中的原油尽可能的、经济有效地开采出来,是一个极有吸引力的问题,也是世界性的难题。从长远来看,只要这个世界需要石油,人们必将越来越多地将注意力集中到提高采收率上。实际上,与勘探新油田不同,提高采收率问题自油田发现到开采结束,自始至终地贯穿于整个开发全过程。可以说,提高采收率是油田开采永恒的主题。 提高采收率是一个综合性很强的学科领域。它的综合性表现为两方面: ①高新技术的高度集成。不是一个单项技术而是一套集成技术,注入、采出、集输…… ②学科领域的高度综合。涉及各个学科。这种学科交叉、互渗,有助于产生新的理论突破,并孕育着新的学科生长点。而且,提高采收率的原理对于促进相关学科的发展,为这些学科提供发展空间具有很重要的意义。

油藏工程新进展论文 班级:油工08-5 学号:080201140513 姓名:梁立宝

微生物驱油技术研究现状与发展趋势 随着世界经济的飞速发展,能源的生产与供求矛盾越发突出,石油作为工业发展的命脉,由于其储量的有限性,使得人们对它的研究和关注程度远胜于其它能源。寻找有效而廉价的采油新技术一直是专家们不断探索的问题。 有资料表明我国原油开采采出率仅有30%左右,远低于发达国家50%-70%的采出率,高粘、高凝和高含腊的胶质沥青油藏为原油的开采带来诸多困难,而新型微生物采油系列产品对“三高”油藏的开发具有较强的针对性,能使采出率大幅度提高。 (一)微生物驱油技术定义 利用特定的微生物或菌种作用于地下油藏,通过其生长、繁殖以及产生的各种具有驱油作用的带下产物,改变储油层的渗流特征或使油水间的物化性质发生改变,从而提高原油采收率的方法称之为微生物驱油技术。 微生物采油是技术含量较高的一种提高采收率技术 ,不但包括微生物在油层中的生长、繁殖和代谢等生物化学过程 ,而且包括微生物菌体、微生物营养液、微生物代谢产物在油层中的运移 ,以及与岩石、油、气、水的相互作用引起的岩石、油、气、水物性的改变。 (二)微生物驱油技术机理 采油微生物种类较多,各种微生物特性和作用机理不尽相同,但从效果上概括起来主要是对原油起到清蜡降粘的作用,在微生物代谢的同时伴有产热、产气和产生表面活性物质等。 微生物通过在岩石表面上的生长繁殖,粘附在岩石表面,占据孔隙空间,在油膜下生长,最后把油膜推开,使油释放出来。微生物所产生的表面活性剂会降低油水界面张力,减少水驱毛管张力,提高驱替毛管数。同时生物表面活性剂会改变油藏岩石的润湿性,从亲油变成亲水,使吸附在岩石表面上的油膜脱落,油藏剩余油饱和的降低,从而提高采收率。微生物在油藏高渗区生长繁殖及产生聚合物,能够有选择的堵塞大孔道,增大扫油系数和降低水油比。在水驱中增加水的粘度,降低水相的流动性,减少指进和过早的水淹,提高波及系数,增大扫油效率。在地层中产生生物聚合物,能在高渗透地带控制流度比,调整注水油层的吸水剖面,增大扫油面积,提高采收率。 (三)微生物驱油技术细菌功能分类 1、产气(包括CH4、H 2、CO2、N2等气体) 2、降解烃类 3、堵塞岩石孔道 4、产生有机酸和溶剂

龙源期刊网 https://www.doczj.com/doc/ed2031703.html, 注二氧化碳与氮气提高石油采收率技术的对比研究与应用 作者:罗红芳高占虎 来源:《中小企业管理与科技·上旬刊》2014年第08期 摘要:本文描述了我国提高采收率的发展现状,以及适合注CO2与N2的筛选标准。讨论了注CO2提高油气藏采收率的机理,并对注CO2与注N2提高采收率两者做了比较。评价了不同注入CO2与N2的驱替效果,结果表明:中轻质油藏适合注CO2驱油,而埋藏较深的,重力驱气顶油藏和凝析气藏适合注N2。 关键词:采收率发展现状 CO2驱 N2驱混相驱非混相驱 1 我国提高采收率的发展现状 针对我国大多数油田是陆相沉积的特点,在石油行业大力发展提高石油采收率技术,特别是目前比较成熟的化学驱取得了飞速发展。如聚合物驱油已形成完整的配套技术,并已在大庆、胜利等大油田工业性推广;复合驱油技术获得重大突破,先导性试验获得成功。同时也暴露出一些生产实际问题,为今后技术的发展提出了新的研究课题。 在微生物采油技术方面,开展了多项工作:微生物地下发酵提高采收率研究,生物表面活性剂的研究,生物聚合物提高采收率的研究。注水油层微生物活动规律及其控制的研究。目前辽河油田、胜利油田、新疆油田等油田均在开展室内研究与应用。 气体混相驱研究相对较晚,与国外相比还有很大差距。随着西部油田的开发,安塞世界级气田的发现,长庆注气混相驱和非混相驱被列入国家重点攻关项目。吐哈油区的葡北油田注烃混相驱矿场试验得以启动,大大推动了我国混相驱提高采收率技术的快速发展。 总体上来看,世界范围内的EOR工程在20世纪80年代处于高峰期,而后略有下降,90年代末又稍有回升。进入21世纪,EOR工程的数量仍大幅度减少。但随着勘探费用上涨、勘探难度加大以及目前高油价的形势, 终将再一次刺激EOR工程数量的增加和技术研究的热潮。 2 适合注CO2与N2的筛选标准 很多文献中已经给出了CO2和N2的筛选标准见表(1)、表(2)。 表1,表2的适用性虽然很广泛,但是仅仅表明了油气藏是否适合注CO2进行驱替,没有考虑适合CO2混相驱的油藏必须尽快达到混相压力。CO2所需最小混相压力要比N2,烟道

一、填空: 1.EOR技术包括: 化学驱油法,混相驱油法,热力驱油法,微生物驱油法。 2.常用的热力驱油法: 蒸汽吞吐法,蒸汽驱油法,火烧油层法。 3.粘土矿物的性质: 带电性,吸附性,膨胀性。 4.影响粘度的因素: 聚合物的分子结构,水解度,溶剂的影响,含盐量,聚合物浓度。 5.降解分为: 剪切,化学,温度,生物降解。 6.滞留分为: 吸附滞留,机械补集,水力滞留,物理堵塞。 7.xx吸附实验结果影响因素: 岩石的类型及其组成,聚合物分子量,聚合物水解度,聚合物浓度,聚合物含盐量。 8.粘弹性流体: 具有粘性流体的流动特点,具有弹性变形的特点。 9.聚合物的常规性能: 外观,固含量,颗粒分布,不容物含量,水解度,表观粘度,溶解速度,残余单体含量,分子量。

10.聚合物特定性能: 增稠性,耐盐性,过滤性,热稳定性,剪切稳定性,筛网系数。 11.表面活性剂分为: 离子型(包括阴离子,阳离子,两性型。),非离子型。 12.碱剂分为: 氢氧化钠,硅酸钠,碳酸钠。 13.国内稠油对温度特别敏感。 14.稠油的分类:50-100为稠油,100-500为特稠油,大于500为超稠油。 15.毛管(准)数: 驱油过程中的粘滞力和毛管力的比值。(Nvc) 16.xx管准数提高途径: 驱替液速度增加,驱替液粘度增加,油水界面张力降低。 17.微生物的概念: 是体形微小,结构简单的微小生物,一般存在于碳氢化合物的沉淀物中。 18.火烧油层工艺: 干式正向燃烧,干式反向燃烧,湿式燃烧。 19.火烧油层适用条件: 油层渗透率高,厚油层,原油饱和度高,原油粘度高。 二、名词解释 1.EOR:

润湿性对提高石油采收率的影响 【摘要】:结合大量文献调研,综述润湿反转性的概念、类型、影响因素、形成机理及与驱油效率间的关系。润湿反转是将岩石表面由亲油转变为亲水性,使油滴更易于脱离岩石而流动,提高原油采收率。 【关键词】:润湿反转; 驱油效率; 机理 在提高石油采收率的研究中发现,润湿性占有很重要的地位,而且润湿反转性与驱油效率间的关系也越来越受到重视[1]。 油层中的砂岩(主要是硅酸盐),按它的性质是亲水性固体。因此,在砂岩表面上的油较容易被洗下来,但砂岩表面常常由于表面活性物质的吸附而改变性质,即发生了润湿反转。现在储油层中相当一部分的砂岩表面是亲油表面,油在这样的砂岩表面上是不易被水洗下来的,这是原油采收率不高的一个原因。目前有些提高采收率的方法是根据润湿反转的原理提出来的。例如,向油层注入活性水,使注入水中的表面活性剂按极性相近规则吸附第二层,抵消了原来表面活性物质的作用,从而使砂岩表面由亲油表面再次反转为亲水表面。这样,油就容易为水洗下,使采收率得以提高[2]。 一、润湿反转性的概念 固体表面的亲水性和亲油性都可在一定条件下发生相互转化。把固体表面的亲水性和亲油性的相互转化叫做润湿反转。 二、润湿反转性的类型 岩石的润湿性支配着油气水在储层孔隙中微观分布,决定着孔隙吼道中毛管力的大小和方向从而影响着水驱油效率和剩余油分布[3-4]。 一般可以将岩石润湿反转分为:水湿转变为油湿、油湿转变为水湿、混合润湿转变为油湿或水湿。 三、润湿反转性的影响因素 由于岩石润湿反转性与驱油效率有着密切的关系,因此分析岩石润湿反转的影响因素至关重要。通过大量文献调研,目前比较一致的认为影响岩石润湿反转性的因素有以下几种。 (一)岩石的矿物组成的影响 不同的矿物成分具有不同的润湿性,而储油岩石沉积来源广,矿物本身又

《提高采收率》之复 习题

提高石油采收率复习题 一.名词解释 1.EOR:即提高原油采收率,通过向油层注入现存的非常规物质开采石油的方法。或除天然能量采油和注水、注气采油以外的任何方法。 2.水驱采收率:注水达到经济极限时累计采出的油量与原始地质储量之比。 3.洗油效率:波及区内被水从孔隙中排出的那部分原油饱和度占原始含油饱和度的百分数。 4.残余油:注入水波及区内水洗后所剩下的油。 5.毛管数:驱油过程中粘滞力和毛管力的比值。 6.流度比:表示驱替相流度和被驱替相的流度之比。 7.聚合物:由大量的简单分子化合而成的高分子量的大分子所组成的天然的或合成的物质。 8.水解度:聚丙烯酰胺在NaOH 作用下酰胺基转变为羧钠基的百分数。。 9.特性粘度:聚合物浓度趋近于零时,溶液的粘度与溶剂的粘度之差除以溶液的浓度与溶剂粘度的乘积。 10.CMC:开始形成胶束的表面活性剂浓度为临界胶束浓度CMC; 11.泡沫驱油:泡沫驱油法是在注入活性水中通入气体(如空气、烟道气或天然气),形成泡沫,利用气阻效应,使水不能任意沿微观大孔道,宏观高渗透层或高渗透区窜流,从而改善波及系数提高采收率的方法,这种方法也称注混气水提高采收率法。12.原油的酸值:中和一克原油使其pH值等于7时所需的氢氧化钾的毫克数。13.协同效应:两种或两种以上组分共存时的性质强于相同条件下单独存在的效应14.初次接触混相:注入的溶剂与原油一经接触就能混相。

15.蒸汽驱油:以井组为基础,向注入井连续注入蒸汽,蒸汽将油推向生产井的采油方法。 16.热力采油:凡是利用热量稀释和蒸发油层中原油的采油方法统称为热力采油(Thermal recovery)。这是一类稠油油藏提高采收率最为有效的方法。 17.界面张力:单位长度的表面自由能称为界面张力,单位mN/m,其方向是与液面相切。 18.粘性指进:在排驱过程中由于油水粘度差异而引起的微观排驱前缘不规则地呈指状穿入油区的现象。 19.水的舌进:是指油水前缘沿高渗透层凸进的现象。 20.剩余油:水未波及到的区域内所剩下的油为剩余油,其分布是连续的,数量较大。 21.原油采收率:是采出地下原油原始储量的百分数,即采出原油量与地下原始储油量的比值。 22.微观洗油效率:也叫排驱效率,就是已被水从孔隙中排出的那部分原油饱和度占原始含油饱和度的百分数,是衡量水波及区微观水洗油效果的参数。 23.宏观波及系数:面积波及系数与垂向波及系数的乘积定义为宏观波及系数。波及系数是衡量水在油层中的波及程度的参数。 24.流度:地层隙数与地下原油粘度的比值。 25.聚合物驱:是把聚合物加到注入水中,增加注入水的粘度,降低水相渗透率,从而降低注入水流度的一种驱油方法。 26.机械剪切降解:在高速流动时,具有柔性的长链受到剪切力的作用而被剪断,使分子间结合力下降,粘度降低。