第六章油气藏的形成

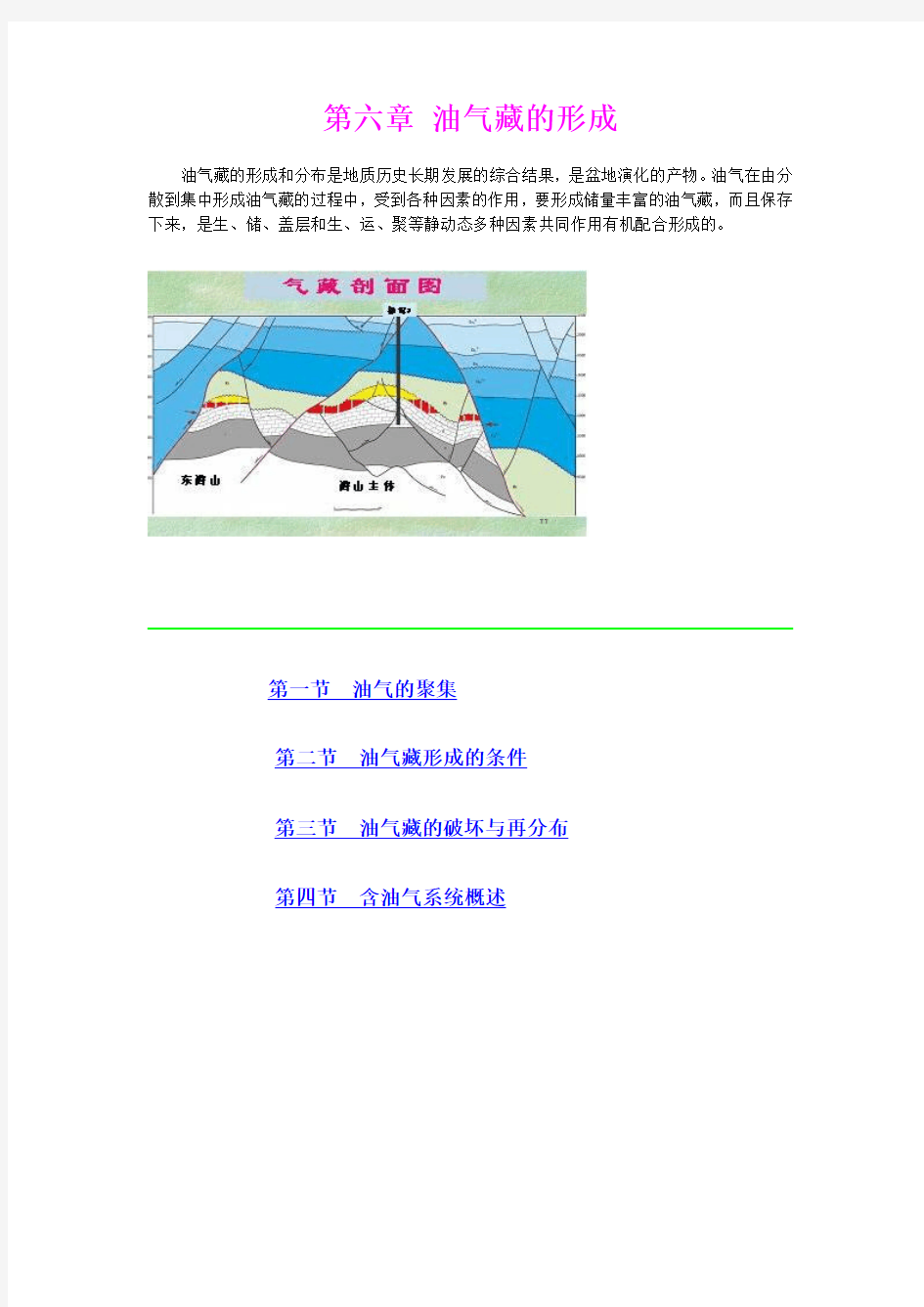

油气藏的形成和分布是地质历史长期发展的综合结果,是盆地演化的产物。油气在由分散到集中形成油气藏的过程中,受到各种因素的作用,要形成储量丰富的油气藏,而且保存下来,是生、储、盖层和生、运、聚等静动态多种因素共同作用有机配合形成的。

第一节油气的聚集

第二节油气藏形成的条件

第三节油气藏的破坏与再分布

第四节含油气系统概述

第一节油气的聚集

油气二次运移的结果有两种情况,一种是如果运移过程中无盖层阻挡,油气将一直向上倾方向运移,直至散失到地表;另一种是运移过程中遇到合适的圈闭,油气将停止运移,在圈闭中聚集起来。

油气聚集:就是指油气在储层中由高势区向低势区运移的过程中遇到圈闭时,进入其中的油气就不能继续运移,而聚集起来形成油气藏的过程。

一、单一圈闭油气聚集的原理

1、渗滤作用:Cordell(1977)、 Roberts(1980)等人认为含烃的水或随水运移的油气进入圈闭以后,因为一般亲水的、毛细管封闭的盖层对水不起封闭作用,水可以通过盖层而继续运移;而对烃类则产生毛细管封闭,结果把油气过滤下来在圈闭中聚集。在水动力和浮力的作用下,水和烃可以源源不断地补充并最终导致在圈闭中形成油气藏。

2、排替作用:Chapman(1982)认为泥质盖层中的流体压力一般比相邻砂岩层中的大,因此圈闭中的水是难以通过盖层的。另外油气进入圈闭后首先在底部聚集,随着烃类的增多逐渐形成具有一定高度的连续烃相,在油水界面上油水的压力相等,而在油水界面以上任一高度上,由于密度差油的压力都比水的压力高,因此产生了一个向下的流体势梯度,致使油在圈闭中向上运移同时把水向下排替直到束缚水饱和度为止。

油气在静水条件下进入单一的背斜圈闭时,首先在最高部位聚集起来,较晚进入的依次由较高的向较低的部位聚集,一直到充满整个圈闭为止。在圈闭中,油、气、水按密度分异。气居上,油居中,水在底下。这时,该圈闭的聚油作用阶段已经结束。若再有油经过时,就通过溢出点向上倾方向溢出;但对天然气则不同,由于气比油轻,它可以继续进入圈闭,并排替原被石油所占据的那部分储集空间,这一过一直进行到圈闭的整个容积完全被天然气所占据为止。至此,对于单一圈闭来说,油气聚集的过程已完全。

对于具有溢出点的非背斜圈闭,油气聚集过程与背斜圈闭基本上是一致的。李明诚认为,当上覆盖层只有毛细管封闭时,在油气聚集过程中渗滤和排替作用都可能存在。在油气聚集的初期,水是可以通过上覆亲水盖层而发生渗流的;当油气聚集到一定程度之后,水就很难通过上覆盖层则主要是被油气排替到圈闭的下方。如果盖层是异常高压封闭,则无论是什么情况水都不能通过上覆盖层而发生渗流。

二、系列圈闭中的油气聚集原理

在油气盆地中,圈闭常成带成群分布,即存在系列圈闭。对于区域均斜背景上的系列圈闭,油气聚集的基本原理最早由加拿大著名石油地质学家Gussow (1954)首先阐明,并称之为油气差异聚集原理。其适应条件是圈闭的益出点要依次抬高,盖层的封闭能力较好。如果在运移的主方向上,存在一系列盖层封闭能力差的岩性圈闭,则可能产生另一种形式的差异聚集,有人称为差异渗漏原理。

1、油气差异聚集原理

Gussow认为:静水条件下,如果在油气运移的主方向上存在一系列溢出点自下倾方向向上倾方向递升的圈闭,当油气源充足和盖层封闭能力足够大时,油气首先进入运移路线上位置最低的圈闭,由于密度差使圈闭中气居上,油居中,水在底部,当第一个圈闭Ⅰ被油气充满时,继续进入的气可以通过排替作用在圈闭中聚集,直到整个圈闭被气充满为止,而排出的油通过溢出点向上倾的圈闭Ⅱ中聚集;若油气源充足,上述过程相继在圈闭Ⅲ及更高的圈闭中发生;若油气源不足时,上倾方向(距油源较远)的圈闭则不产油气,仅产水,称为空圈闭。所以在系列圈闭中出现自上倾方向的空圈闭向下倾方

向变为纯油藏→油气藏→纯气藏的油气分布特征。但这种结果只能代表原始的聚集规律,后期地质条件的改变有可能破坏这种聚集情况。

加拿大阿尔伯达盆地的瑞姆彼—圣.阿尔伯达线状礁带差异聚集最为理想的例子。

2、差异渗漏原理

如果在运移的主方向上,存在一系列盖层封闭能力差的岩性圈闭,油气进入最下部第一个圈闭后,气在顶部油在下面,当不断进入的油气其浮力超过上覆盖层的封闭能力时,顶部的气首先逸出,向上运移到第二个圈闭,使第一个圈闭中只剩下油,如果有足够的油气补给,气还可以从第二个圈闭中逸出进入第三个圈闭,使第二圈闭中也只剩下油,结果油藏在储集层下倾部位靠近盆地生油中心,向上变为油气藏,最上远离盆地中心的部位为气藏,形成自上倾方向的空圈闭向下倾方向变为纯气藏→油气藏→纯油藏的油气分布特征,正好与背斜圈闭的差异聚集规律相反。

第二节油气藏形成的条件

油气藏必须具备的两个条件是油气和圈闭。而油气在由分散到集中形成油气藏的过程中,受到各种因素的作用,要形成储量丰富的油气藏,而且保存下来,主要取决于生油层、储集层、盖层、运移、圈闭和保存六个条件。归纳起来油气藏形成的基本条件有以下几个方面:

一、油气源条件

盆地中油气源是油气藏形成的首要条件,油气源的丰富程度从根本上控制着油气资源的规模,决定着油气藏的数量和大小;油气源的性质决定着烃类资源的种类、油藏与气藏的比例;油气源形成的中心区控制着油气藏的分布。因此,油气源条件是油气藏形成的前提。

1、烃源岩的数量

成烃坳陷:是指地质历史时期曾经是广阔的有利于有机质大量繁殖和保存的封闭或半封闭的沉积区;成熟烃

源岩有机质丰度高,体积大,并能提供充足的油气源,形成具有工业价值的油气聚集。

成烃坳陷在不同类型的盆地中有不同的分布形式,这与盆地的演化模式有关。平面上,可以位于盆地中央地带(松辽盆地),也可以偏于盆地一侧(酒西盆地),或者有多个成烃坳陷(渤海湾盆地)。纵向上,由于盆地演化的不同,烃源岩的分布在单一旋回盆地中只能有一套,在多旋回盆地中常发育多套烃源岩,但主力烃源岩常

常只有一个。成烃坳陷的位置也可以是继承性的,也可以是非继承性的,在不同的阶段位置产生迁移或完全改变。只有

研究盆地的演化史,进行旋回分析和沉积相分析,才能把握成烃坳陷的发育和迁移规律,有效地指导油气勘探。

烃源岩的数量:取决于烃源岩的面积(分布范围)和厚度。

2、烃源岩的质量

并非所有的沉积盆地都有成烃拗陷,当盆地内拗陷区一直处于补偿或过补偿状态时,难以形成有利的成烃环境,或油气潜量极低,属于非成烃拗陷。因此,一个拗陷是否具备成烃条件,还要对烃源岩有机质丰度、类型、成熟度、排烃效率来进行评价。通过定量计算成烃潜量、产烃率来确定盆地的总资源量,从而评价油气源的充足程度。只有具丰富油气资源的盆地,才能形成大型油气藏。

二、生、储、盖组合和传输条件

油气生成后,只有及时的排出,聚集起来形成油气藏,才能成为可以利用的资源;否则,只能成为油浸泥岩。而储集层是容纳油气的介质,只有孔渗性良好,厚度较大的储集层,才能容纳大量的油气,形成巨大的油气藏,这是显然的。而有利的生、储、盖组合,也是形成大型油气藏不可缺少的基本条件。

生储盖组合:是指烃源层、储集层、盖层三者的组合型式。

有利的生储盖组合:是指三者在时、空上配置恰当,有良好的输导层,使烃源层生成的油气能及时地运移到储集层聚集;盖层的质量和厚度能确保油气不致于散失。

1、生储盖组合类型

沟通烃源层和储集层的通道有三种基本形式:孔隙—裂缝系统,不整合面系统和断裂系统。根据生、储层在时间和空间上的分布和接触关系,可将生储盖组合分为两大类:连续的或相邻的生储盖组合、不连续的或间断的生储盖组合。

(1)连续的生储盖组合是三者存在于连续沉积的地层单位中,生储层直接接触,以孔隙或孔隙—裂缝系为输导油气的通道。根据接触方式可进一步分为:面接触,包括上覆式、下伏式、互层式;带接触,也称侧变式或指状交叉式;体接触,也称封闭式或透镜式。

(2)不连续生储盖组合生储层在时间上是不连续的,在空间上可以直接接触,也可以是分隔的,但两者的连接通道为不整合面或断层面。可分为不整合型生储盖组合和断裂型生储盖组合。

在实际情况下,单一型式的生储盖组

合往往很局限,输导油气的能力也有限,而更多的是多种型式联合形成复合的输导网络,因此,复合型的生储盖组合

对大型油气藏的形成更为有利。我国酒西盆地前山背斜带油气藏的形成即为复合型输导油气的结果。

2、生储盖组合的评价

输导层的型式及其性能对输导能力起着重要作用。一般来说,烃源层和储集层直接

接触面积越大,通道畅通,输导能力就越大,反之,输导能力越差。互层式、指状交叉

式较上覆、下伏式输导能力强,透镜式虽接触面积广,但明显受储集体大小的限制。不

连续的生储盖组合型式中,生、储层虽未接触,但断裂面、不整合面往往输导能力强,在时空上把生、储层连接起来,尤其是不整合面,对油气的运聚起到重要的作用。

生储盖组合是否有利主要是看是否具有最佳的排烃效率,它与组合型式、烃源层的单层厚度和砂岩百分率有关。单层厚度在30~50m的烃源层排烃效率较高,而砂岩百分率适当的区带则有利于油气由烃源层排入储集层进入二次运移。从以上三个方面对生储盖组合定性评价可归纳为表。

三、圈闭条件

圈闭是油气运移的“归宿”,圈闭的规模决定了油气藏的规模和数量,其所处的空间位置和形成时间决定了其捕捉油气的几率,而圈闭的密封程度和水动力条件决定了油气的聚集条件,这些都决定了圈闭是否为有效圈闭。

有效圈闭:是指在具有油气来源的前提下,能聚集并保存油气的圈闭。它必须具备圈闭容积大、圈闭距源区近、圈闭形成时间早、圈闭的闭合度高、圈闭的封闭条件好特征。

1、圈闭容积大

圈闭容积大小是决定能否形成大型油气藏的前提。圈闭容积大小,由闭合面积、闭合高度、储集层有效厚度和有效孔隙度等参数决定。它与圈闭的类型,储层特性等有关。通常具有较大的闭合面积,较厚的储集层,较高的孔隙度的圈闭,是一个大容积的圈闭,但闭合度往往变化较大。

在一个油气田的含油面积内圈闭的有效容积,可以是由单一状储集层圈闭的容积;也可以是由相互连通的储集体内形成巨大的容积;也可以由多个圈闭(可以是同一类型,也可以是不同类型)在垂向上叠合,或连片叠合而形成的。要成为大油气藏(田),必须拥有巨大的圈闭容积,这是一个先决条件。

2、圈闭距源区近

(1)空间位置上距源区近。

(2)与烃源层之间有良好的输导通道,圈闭位于油气运移的路线上。

3、圈闭形成时间早

所渭圈闭形成时间早,是指圈闭形成时间不晚于大规模生、排烃期。这是一个动态条件,它不仅要研究圈闭的形成时期,而且要了解区域性大规模成烃、排烃期。只有在大规模成烃、排烃期之前或同时形成的圈闭,才有利于油气的聚集。

圈闭形成时间通常可用分析盆地构造演化史,编制古构造图的方法来确定。大规模区域排烃时间可以通过以下几个方面来确定:1.烃源岩的生烃高峰期和主要排烃期基本一致。2.岩石的成岩后生变化,往往是控制储层次生孔隙发育时期,这个时期也是排烃的时期。3.盆地中构造运动,形成许多背斜构造以及断裂、不整合面等,往往成为油气运移的通道,是区域性油气运移的时期。

酒西盆地前山背斜带油气藏,通过古构造图分析,背斜带中鸭儿峡、老君庙、石油沟等构造在中新世早期已经形成,此时烃源岩也正处于生烃、排烃高峰期,由青西凹陷运移出来的油气聚集于此形成一系列背斜油田,而处于鸭儿峡西北边的青草湾构造,则形成于最后一期构造运动(第三纪末),尽管临近生油凹陷,也未能捕捉到油气。

4、圈闭的闭合度高

当在储集层中有水动力作用时,油水界面将发生倾斜,其倾斜度与水压梯度和流体密度差有关。相同水压条件下,气水界面倾角小于油水界面的倾角,油(气)水界面的高差大于圈闭的闭合高时,原来存在的圈闭将无法封闭住油气;另外,若闭合高小于油水过渡带,则圈闭不能产出纯油,完全被油水过渡带充满。因此,圈闭闭合高度要大于油水界面两端高差或油水过渡带的厚度,是有效圈闭的条件之一。

5、圈闭的封闭条件好

储层上方盖层的封闭条件是圈闭是否存在的关键,若盖层的封闭条件差,则很难聚集保存大油气藏,尤其是气藏。盖

层的封闭性往往由盖层的排替压力来确定,可用盖层可封闭的最大油柱高度来衡量,它代表盖层的最大封闭能力。

Z o ·(ρw -ρo )g =2γ( 1/rt -1/rp )/(ρw -ρo )g

当Z o > h 时,则油气能充满整个圈闭;

Z o < h 时,则油气只能充满圈闭的上面一部分,再注入的油气将通过盖层逸散,圈闭的有效性将遭到破坏。

四、保存条件

已经聚集形成的油气藏,是否能够完整的保存下来,是油气藏存在与否的重要前提,在漫长的地质历史中,油气藏将遭受不同程度的破坏,使油气散失、氧化或产生再分布,形成新的油气藏。因此,必要的保存条件是油气藏形成后得以保存下来的关键。

从以上四方面分析可见,要形成大型的油气藏并保存下来,必须具备的基本条件是充足的油气源,良好的储集层和有利的生储盖组合条件,有效的圈闭及必要的保存条件。

第三节油气藏的破坏与再分布

油气藏的破坏和油气再分布:是指已经处在物理、化学上的稳定性和平衡状态的油气藏在各种地质、物理、化学因素的作用下,油气圈闭或油气本身的物理化学稳定性遭到部分或全部破坏,致使油气在新的条件下发生再运移和再聚集的过程。

油气藏破坏的结果使油气部分或全部散失,因各种微生物降解或氧化作用产生变质,失去工业价值;油气再分布的结果使原来较大的油气藏分散成若干小油气藏,或者若干小油气藏富集成一个较大的油气藏。

一、地质因素引起的油气藏破坏和再分布

地壳运动往往使地层抬升,产生一系列断层,有的还伴随强烈的岩浆活动,使原有的油气藏圈闭改变或油气藏遭受侵蚀。

1、地壳运动可使储集层不均匀抬升,致使原来的圈闭溢出点升高,容积变小,使油气藏中的油气溢出向上倾方向运移,散失或再聚集形成新的油气藏。

2、地壳运动使油气藏整体抬升的结果,一方面造成圈闭盖层遭受侵蚀,残留厚度减小,封闭性变差;另一方面由于油层抬升,油气藏压力下降,溶解气溢出,将石油排剂出圈闭,原来的油气藏变成气藏。

3、地壳运动产生一系列的断裂活动,它是油气藏破坏和再分布的主要因素。断裂活动往往使油气沿着开启的断裂系统大量流失,油气藏遭受破坏;或使油气在不同储层间进行再分布。其结果使单一富集的油层,分解成若干个油气藏,也有可能使多油层的油气向主力油层富集。

4、岩浆活动常使油气藏遭受破坏,高温的岩浆侵入油气藏能使油气裂解、变质,或油气藏变成气藏。

二、水动力条件的改变对油气藏的破坏

水动力的作用能使油、气、水界面发生倾斜,水动力强弱的变化能使圈闭的大小和位置产生变化,甚至致使原有圈闭消失,油气藏遭受破坏。水流运动的过程中,在油与水接触带上水可以把石油中比较容易溶解的组分带走,形成沥青垫,油藏变小,但也可使沥青垫以上的油藏免遭破坏。

三、生物化学作用、热变质作用对油气性质的改变

1、氧化变质

氧化变质:是指原油在低温低压条件下,因氧化和微生物降解,使轻组分大量消耗,重组分不断增加,成为稠油或沥青类矿物的演化过程。其结果是使油气藏油质变差,降低工业价值。

氧化作用主要是游离氧气,溶解氧气和氧化物与烃类作用使油变质,如油层遭受剥蚀形成沥青塞,水动力的作用使油水接触带形成沥青垫均属氧化作用,后者也称水洗作用。

微生物降解作用是油气藏内烃类在微生物的作用下,原油轻组分逐渐减少,重组分相对增加,最后形成重质油的作用。

拜莱(N.J.L.Bailey)等实验表明,微生物对烃的降解由易到难的顺序是:烷烃环烷烃芳烃甾、萜烷。因此,随着

降解作用的增强,原油的烷烃,特别是正构烷烃含量变低,而多环和复合环烷烃、芳烃、N、S、O的重杂原子化合物变多,

旋光性增强。

2、热变质作用

原油的热变质作用是指油气藏中原油在热力作用下向降低自由能,具有更高化学稳定性方向变化的过程。其结果是使原油中高分子组成通过聚合形成沥青类矿物,而较大部分烃类向低碳数烷烃和甲烷方向演化。这是因为油气中的烃类热演化与自然界的物质一样,都是朝着自由能不断降低稳定性增高的方向发展。

对于烃类来说,在常压下,其自由能和温度的关系:1.烷烃的自由能随碳数增加而增大,甲烷的自由能最低、稳定性最高;2.碳数相同(C6)的烃类,自由能由大到小的次序为:芳烃>环烷烃>烷烃;3.芳香烃与环烷烃、烷烃的自由能大小次序,在低—中温条件下(小于250~300C),芳烃>环烷烃>烷烃;而在高温条件下(大于250~300C),环烷烃>烷烃>芳烃。油气藏中热演化变质作用都是在低—中温条件下进

行的,因此,烷烃最稳定,环烷烃次之,芳烃稳定性差;4.芳烃的稳定性多环比单环高。

因此,烃类热演化变质作用的方向是①芳烃向环烷烃,再向烷烃直至甲烷方向进行;

②缩合反应。结果,芳烃缩合产物—多环稠合的含N、S、O化合物,变为固体析出,成

为储层沥青,而烷烃化和甲烷化的结果将使液态原油变轻,成为轻质凝析油直至甲烷气。

第四节含油气系统概述

油气藏的形成和分布是地质历史长期发展的综合结果,是盆地演化的产物,是生、储、盖层和生、运、聚等静动态多种因素共同作用有机配合形成的。为了更实际地分析油气藏的形成作用,1972年美国石油地质学家W.G.Dow在丹佛举行的AAPG年会上首次将“系统”一词用于石油地质及地质力学中,1980年法国石油地质学家Perrondon率先提出含油气系统的概念,1987年美国石油地质学家L.B.Magoon将要素一词用于含油气系统的概念,并于1991年AAPG年会上与Dow主持了一个主题为“含油气系统:源岩到圈闭”的讨论会,对含油气系统的概念进行重新修正,并讨论了含油气系统的研究内容及分类,近年来,这一新概念正在被普遍接受和广泛应用。

一、含油气系统的概念

含油气系统:被定义为是一个自然的系统,包含活跃的烃源岩及所有已形成的油、气藏,并包含油、气藏形成时所必不可少的一切地质要素及作用。

所谓活跃的烃源岩是指现在也许已不再活跃或者说已消耗殆尽,而地质历史中曾经活跃的油气源岩。

所谓“油气”一词,包括下列高度聚集的任何烃类物质,赋存于常规储层、天然气水合物、致密储集层、裂缝性页岩和煤层中的热成因及生物成因的天然气;储集在硅质碎屑岩、碳酸盐岩中的凝析油、原油、重油及固态沥青。

地质要素包括油气源岩、储集岩、盖层及上覆岩层这些静态因素。

地质作用包括圈闭的形成及烃类的生成、运移和聚集这一发展过程。

所谓“系统”一词描述相互依存的各地质要素和地质作用,这些地质要素和作用组成了形成油气藏的功能单元。这些基本要素和作用必须有适当的时空配置,才能使源岩中的有机质转化为油气,进而形成油气藏。

二、分级与命名

Magoon根据生油洼陷生油并形成聚集的可靠性可将含油气系统分为三个级别:已知(!)、假定(*)和推测(?)。

可靠性等级实际上是一个油源可靠性问题,它指明了一个油气藏中的油气源于某一成熟源岩的可靠程度。已知的含油气

系统(!):油气藏中的油气与源岩之间的地球化学指标具良好的可比性;假想的含油气系统(*):地化资料可确定源

岩,但油气藏中的油气与源岩之间不具可比性;推测的含油气系统(?):源岩和油气藏都是根据地球物理资料来推测的。

对其命名则是以生油岩的名称、储集岩名称再加上上述符号表示所确定的级别。如塔里木盆地库车坳陷侏罗—第三系(!)

油气系统、吐哈盆地台北凹陷西山窑组—西山窑组、三间房组(!)油气系统等。

三、含油气系统的研究内容

含油气系统有其特定的区域、地层展布及时间范围,可用来描述的图件有:含油气系统的埋藏史曲线图;含油气系统在关键时刻的平面展布图和剖面图,含油气系统事件表。

1、基本要素

含油气系统的基本要素包括源岩、储集岩、盖层及上覆岩层。源岩、储集岩、盖层是含油气系统存在的最基本要素,上覆岩层除了提供源岩成熟所需负荷之外,还对下伏岩层中运移通道及圈闭的几何形态产生明显的影响。含油气系统埋藏史图及根据关键时刻绘制的剖面图可展示这些基本要素及空间关系,埋藏史图已显示了Deer -Boar(*)含油气系统的源岩、储层、盖层及上覆岩层这些基本要素,

图为横切关键时刻平面图的剖面图,

图中显示了Deer -Boar(*)含油气系统的地层展布及关键时刻的源岩、储集岩、盖层及上覆岩层等基本要素的空间关系。

生油窗顶之下的源岩为活跃生油岩,之上为未成熟生油岩,油气赋存于储集岩中,上面有盖层起封闭作用。

2、关键时刻

第五章油气聚集及油气藏的形成 第一节圈闭和油气藏概述 圈闭与油气藏概述》 一、圈闭的基本概念 1.圈闭的概念 适合于油气聚集、形成油气藏的场所,称为圈闭。圈闭是由三部分组成:(1) 储集层; (2) 盖层;(3) 阻止油气继续运移,造成油气聚集的遮挡物,它可以是盖层本身的弯曲变形,如背斜;也可以是另外的遮挡物,如断层、岩性变化等。 2.圈闭的度量 圈闭的大小和规模往往决定着油气藏的储量大小,其大小是由圈闭的最大有效容积来度量。圈闭的最大有效容积表示该圈闭能容纳油气的最大体积。因此,它是评价圈闭的重要参数之一。 (1) 溢出点 流体充满圈闭后,开始溢出的点,称圈闭的溢出点(图5-1)。 (2) 闭合面积 通过溢出点的构造等高线所圈出的面积,称该圈闭的闭合面积。闭合面积愈大,圈闭的有效容积也愈大。圈闭面积一般由目的层顶面构造图量取。 (3) 闭合高度 从圈闭的最高点到溢出点之间的海拔高差,称该圈闭的闭合高度。闭合高度愈大,圈闭的最大有效容积也愈大。 必须注意,构造闭合高度与构造起伏幅度是两个完全不同的概念。闭合高度的测量,是以溢出点的海拔平面为基准。而构造幅度的测量,则是以区域倾斜面为基准。同样大小构造起伏幅度的背斜,当区域倾斜不同时,可以具有完全不同的闭合高度。 (4) 有效孔隙度和储集层有效厚度的确定 有效孔隙度值主要根据实验室岩心测定、测井解释资料统计分析求得,做出圈闭范围内的等值线图。储集层有效厚度则是根据有效储集层的岩电、物性标准,扣除其中的非渗透性夹层而剩余的厚度。 (5) 圈闭最大有效容积的确定 圈闭的最大有效容积,决定于圈闭的闭合面积、储集层的有效厚度及有效孔隙度等有关参数。其具体确定方法,可用下列公式表示: V=F·H·P 式中V--圈闭最大有效容积,m3; F--圈闭的闭合面积,m2; H--储集层的有效厚度,m; P--储集层的有效孔隙度,%。

第二节油气藏形成的条件 油气藏必须具备的两个条件是油气和圈闭。而油气在由分散到集中形成油气藏的过程中,受到各种因素的作用,要形成储量丰富的油气藏,而且保存下来,主要取决于生油层、储集层、盖层、运移、圈闭和保存六个条件。归纳起来油气藏形成的基本条件有以下几个方面: 一、油气源条件 盆地中油气源是油气藏形成的首要条件,油气源的丰富程度从根本上控制着油气资源的规模,决定着油气藏的数量和大小;油气源的性质决定着烃类资源的种类、油藏与气藏的比例;油气源形成的中心区控制着油气藏的分布。因此,油气源条件是油气藏形成的前提。 1、烃源岩的数量 成烃坳陷:是指地质历史时期曾经是广阔的有利于有机质大量繁殖和保存的封闭或半封闭的沉积区;成熟烃源岩有机质丰度高,体积大,并能提供充足的油气源,形成具有工业价值的油气聚集。 成烃坳陷在不同类型的盆地中有不同的分布形式,这与盆地的演化模式有关。平面上,可以位于盆地中央地带(松辽盆地),也可以偏于盆地一侧(酒西盆地),或者有多个成烃坳陷(渤海湾盆地)。纵向上,由于盆地演化的不同,烃源岩的分布在单一旋回盆地中只能有一套,在多旋回盆地中常发育多套烃源岩,但主力烃源岩常常只有一个。成烃坳陷的位置也可以是继承性的,也可以是非继承性的,在不同的阶段位置产生迁移或完全改变。只有研究盆地的演化史,进行旋回分析和沉积相分析,才能把握成烃坳陷的发育和迁移规律,有效地指导油气勘探。 烃源岩的数量:取决于烃源岩的面积(分布范围)和厚度。

2、烃源岩的质量 并非所有的沉积盆地都有成烃拗陷,当盆地内拗陷区一直处于补偿或过补偿状态时,难以形成有利的成烃环境,或油气潜量极低,属于非成烃拗陷。因此,一个拗陷是否具备成烃条件,还要对烃源岩有机质丰度、类型、成熟度、排烃效率来进行评价。通过定量计算成烃潜量、产烃率来确定盆地的总资源量,从而评价油气源的充足程度。只有具丰富油气资源的盆地,才能形成大型油气藏。 二、生、储、盖组合和传输条件 油气生成后,只有及时的排出,聚集起来形成油气藏,才能成为可以利用的资源;否则,只能成为油浸泥岩。而储集层是容纳油气的介质,只有孔渗性良好,厚度较大的储集层,才能容纳大量的油气,形成巨大的油气藏,这是显然的。而有利的生、储、盖组合,也是形成大型油气藏不可缺少的基本条件。 生储盖组合:是指烃源层、储集层、盖层三者的组合型式。

连续型油气藏形成条件与分布特征摘要:随着油气藏勘探的不断深入,岩性油气藏勘探从有明显圈闭型的油气藏,进入大规模连片储集体系的连续型油气藏;地层油气藏从东部盆底基岩潜山油气藏,进入中西部大型不整合面控制的大规模地层油气藏。根据圈闭是否具有明确界限和油气聚集分布状态,把油气藏分为常规圈闭型油气藏和非圈闭连续型油气藏两大类,明确了连续型油气藏内涵,阐述了其主要地质特征。大型浅水三角洲体系及其砂质碎屑流砂体是连续型油气藏形成和大面积分布的地质基础,成岩相定量评价是低—特低孔渗连续型储层评价的重要方法。在湖盆中心陆相沉积上,建立了以鄂尔多斯盆地长6组为代表的湖盆中心深水砂质碎屑流重力成因沉积模式,拓展了中国湖盆中心部位找油新领域;在储层评价上,以四川盆地须家河组为例,系统提出了成岩相内涵、分类和评价方法,运用视压实率、视胶结率和视溶蚀率等参数定量表征成岩相,为落实有利储集体分布提供了理论依据和工业化评价方法。中国连续型油气藏储量规模与潜力很大。21世纪以来,随着中国陆上油气勘探总体从构造油气藏向岩性地层油气藏的转变,岩性地层大油气田目前已进入发现高峰期,相继在松辽盆地、渤海湾盆地、鄂尔多斯盆地、四川盆地、准噶尔盆地和塔里木盆地等发现了多个亿吨级以上的大型岩性地层油气田,展示出较大的勘探潜力。目前岩性地层油气藏已经成为中国陆上最重要的勘探领域和储量增长的主体,2003年以来,中国石油天然气股份公司岩性地层油气藏探明储量占总探明储量的比例已达到60%~70%。其中连续型油气藏将是今后该勘探领域的

重中之重。随着岩性地层油气藏勘探的不断深入,油气勘探实践中迫切需要针对湖盆中心大规模连片厚砂岩形成机制与分布,大面积低渗透率背景下有利储层发育主控因素与定量评价方法,大型地层油气藏成因类型与成藏机制,大范围连续型油气藏形机理、富集规律与储量规模等关键地质问题进行深入研究。 关键词:岩性油气藏;地层油气藏;连续型油气藏;大型浅水三角洲;砂质碎屑流;成岩相 1大型浅水三角洲的沉积模式 大型浅水三角洲连片砂体是连续型油气藏形成连片大油气区的地质基础。随着松辽盆地和鄂尔多斯盆地等大型坳陷湖盆的深入勘探,浅水三角洲及湖盆中心砂体已成为中国陆相盆地岩性油气藏勘探的重要目标。大型浅水三角洲形成所需的条件有:相对较浅的水体、稳定的构造背景、平缓的坡度及充足的物源。例如松辽盆地下白垩统青一段沉积期湖相面积可达8. 7×104km2,嫩江组一段湖相面积可达15×104 km2,且最大湖扩期深水区的水深仅30~60m。浅水三角洲的主要特征是:①水体相对较浅;②砂体宏观叠合连片,大面积分布;③水下分流河道很发育,延伸较远;④河口坝被后续河流冲刷而不易保存。鄂尔多斯盆地中生界延长组长8段是较为典型的浅水三角洲。在盆地周边露头剖面上可发现长8段三角洲平原河道砂体规模较大,连片发育(图2)。大规模连续分布的长8段砂体为油气富集的基础,是鄂尔多斯盆地中生界石油勘探的有利目标区。湖盆的敞流性是湖盆中心浅水三角洲砂体发育的重要条件,敞流通道对湖盆中心砂体分布及方向有

地研12-4 王景平 S1******* 名词解释: 1、油气成藏条件:油气能否成藏,取决于是否具备有效的烃源岩层、储集层、盖层、运移通道、圈闭和保存条件等成藏要素及其时空配置关系。任何油气藏的形成和产出都是这些要素的有机配合,而且缺一不可,归结为4个基本条件,即充足的油气来源,有利的生储盖组合,有效的圈闭和良好的保存。就油气藏来说,充足的油气来源、良好的生储盖组合和有效的圈闭是基本的成藏地质条件。 2、油气成藏机理:油气成藏机理是对尤其在生成、运移、聚集以及保存和破坏各个方面的综合性研究;对于特定的沉积盆地, 成藏流体的来源、运移路径、充注过程和充注时间是油气成藏机理研究的主要内容。 3、油气成藏模式:油气成藏模式是对油气藏中的油气注入方向、运移通道、运移过程、运移时期、聚集机理及赋存地质特征的高度概括,同时也研究油气藏形成后的保存与破坏过程,是各种成藏控制因素综合作用的结果。是一组类似的控制油气藏形成的基础条件、动力介质、形成机制、演化历程等要素单一模型或者多要素复合模型的概括。一个地区的油气成藏模式是建立在典型油气藏解剖的基础上的,需要研究各油气藏的地质特征、流体特征、温度压力特征、储集层特征等因素;明确烃源岩与油气藏的相对位置关系、油气运移的方式与通道、油气的注入期次、保存条件等。之后才能准确建立起油气成藏模式。 4、油气成藏规律:油气成藏的规律,一般通过对油气藏成藏条件的分析和成藏模式的建立后得到成藏规律,具体表现为油气藏的发育和分布特征,形成这种特征的主控因素,以及成藏时期和演化等方面。从研究区域内沉积相带的展布分析油气储集空间;研究区域构造带内断裂发育,结合构造应力场分析反演盆地演化形成;对区域输导体系研究找出油气聚集带;综合分析构造背景、输导体系、储层岩性、物性与含油性关系得出控藏的认识,对成藏体系分析,建立输导成藏模式,确定油气藏类型。油气运移既有缓慢的以富力为主的渐进式,也有以高压为主的运移式,圈闭中储层的低势区是油气聚集的有利场所。 5、油气成藏特征:“求同存异”,把某一个或某一类油气藏中最与众不同的特点突出来,可以是油源,可以是储层,可以是圈闭,可以是成藏条件过程中的任何一点值得突出的特征。

第六章油气藏的形成 油气藏的形成和分布是地质历史长期发展的综合结果,是盆地演化的产物。油气在由分散到集中形成油气藏的过程中,受到各种因素的作用,要形成储量丰富的油气藏,而且保存下来,是生、储、盖层和生、运、聚等静动态多种因素共同作用有机配合形成的。 第一节油气的聚集 第二节油气藏形成的条件 第三节油气藏的破坏与再分布 第四节含油气系统概述

第一节油气的聚集 油气二次运移的结果有两种情况,一种是如果运移过程中无盖层阻挡,油气将一直向上倾方向运移,直至散失到地表;另一种是运移过程中遇到合适的圈闭,油气将停止运移,在圈闭中聚集起来。 油气聚集:就是指油气在储层中由高势区向低势区运移的过程中遇到圈闭时,进入其中的油气就不能继续运移,而聚集起来形成油气藏的过程。 一、单一圈闭油气聚集的原理 1、渗滤作用:Cordell(1977)、 Roberts(1980)等人认为含烃的水或随水运移的油气进入圈闭以后,因为一般亲水的、毛细管封闭的盖层对水不起封闭作用,水可以通过盖层而继续运移;而对烃类则产生毛细管封闭,结果把油气过滤下来在圈闭中聚集。在水动力和浮力的作用下,水和烃可以源源不断地补充并最终导致在圈闭中形成油气藏。 2、排替作用:Chapman(1982)认为泥质盖层中的流体压力一般比相邻砂岩层中的大,因此圈闭中的水是难以通过盖层的。另外油气进入圈闭后首先在底部聚集,随着烃类的增多逐渐形成具有一定高度的连续烃相,在油水界面上油水的压力相等,而在油水界面以上任一高度上,由于密度差油的压力都比水的压力高,因此产生了一个向下的流体势梯度,致使油在圈闭中向上运移同时把水向下排替直到束缚水饱和度为止。

第一章研究内容 1、油气成藏地质学的内涵及其在石油地质学中的位置 答:成藏研究涵盖的内容很多,包括基本的成藏条件或要素、成藏年代、成藏动力(运聚动力)、油气藏分布规律或富集规律等。 赵靖舟将从事油气藏形成与分布方面的研究称为“油气成藏地质学”(简称成藏地质学),认为它应是石油地质学中与石油构造地质学、有机地球化学、储层地质学、开发地质学等相并列的一门独立的分支学科。 2、成藏地质学的研究内容 答:成藏地质学的研究内容包括静态的成藏要素、动态的成藏作用和最终的成藏结果,涉及生、运、聚、保等影响油气藏形成和分布的各个方面,但重点是运、聚、保。其主要研究内容有以下5个方面: 1)成藏要素或成藏条件的研究。包括生、储、盖、圈等基本成藏要素的研究和评价,重点是诸成藏要素耦合关系或配置关系的研究,目的为区域评价提供依据。 2)成藏年代学研究。主要是采用定性与定量研究相结合的现代成藏年代学实验分析技术与地质综合分析方法,尽可能精确地确定油气藏形成的地质时间,恢复油气藏的形成演化历史。3)成藏地球化学研究。采用地球化学分析方法,利用各种油气地球化学信息,研究油气运移的时间(成藏年代学)和方向(运移地球化学),分析油气藏的非均质性及其成因。 4)成藏动力学研究。重点研究油气运移聚集的动力学特点,划分成藏动力学系统,恢复成藏过程,重建成藏历史,搞清成藏机理,建立成藏模式。 5)油气藏分布规律及评价预测。这是成藏地质学研究的最终目的,它是在前述几方面研究的基础上,分析油气藏的形成和分布规律,进行资源评价和油气田分布预测,从而为勘探部署提供依据。 在盆地早期评价和勘探阶段:成藏地质学研究的重点是基本成藏条件的评价研究与含油气系统划分。 在含油气系统评价和勘探阶段:成藏研究的重点是运聚动力学、输导体系的研究、成藏动力系统划分、已发现油气藏成藏机理和成藏模式研究,以及油气富集规律的研究。 在成藏动力系统的评价和勘探阶段:成藏地质学的研究重点油气藏成藏机理和成藏模式研究以及油气富集规律的研究等。 3、成藏地质学的研究方法 1)最大限度地获去资料,以得到尽可能丰富的地质信息。 2)信息分类与分析——变杂乱为有序,去伪存真,突出主要矛盾。 3)确定成藏时间,分析成藏机理,建立成藏模式,总结分布规律。 4)评价勘探潜力,进行区带评价,预测有利目标。 高素质的石油地质科学地质工作者须备的基本素质: ①1知识+4种能力+2种意识②扎实的背景知识 ③细致的观察能力④全面准确的信息识别能力丰富的想象力⑤周密的综合分析和判断能力⑥强烈的创造意识 ⑦强烈的找油意识 第二章油气成藏地球化学 成藏地球化学研究内容 1)油藏中流体和矿物的相互作用 2)油藏流体的非均质性及其形成机理 3)探索油气运移、充注、聚集历史与成藏机制

断层在油气藏形成中的作用 断层在油气成藏中具有重要的作用,特别是在多断型的含油气盆地中。断层对油气藏中的作用,表现在油气生(成)、排(烃)、运(移)、圈(闭)、聚(集)、保(存)的各个环节。 1、对生烃的作用 a、控陷断裂控制源岩发育,在断陷盆地,大型的控盆断层控制着盆地的物源,水体深度,以至于控制了盆地的沉积环境,从而影响了烃源岩的分布 b、活动断裂促进有机质演化,在活动断层带附近,尤其是深大断裂带区域,下部热流沿断层向上运移,使得区域地温剃度较高,同时由于断层作用,使得盆地沉降较快,使埋深较大,得有利于烃源岩的成熟。 2、对储集的作用 a、断裂伴生或派生裂缝为油气聚集储集提供场所,断层油气藏等均是由于断层的作用,为油气提供了聚集的场所 b、裂缝可改善储集性能,尤其是对于致密储层地区,断层及由断层所产生的裂缝可以为油气提供储存空间,增加致密储层的孔隙度和渗透率,极大的改善储层的性质。 3、对油气运移的作用 a、连接烃源岩与圈闭。 b、断裂延伸层位控制油气运聚层位 c、断裂活动时期应为油气大量运聚时期 4、对运聚的作用 提供圈闭a、活动时期形成挤压背斜或同生背斜b、静止时期断块断层遮挡断层岩性封闭 5、对油气保存的作用 a、断裂直接断穿地表破坏油气藏 b、未断至地表的对油气藏形成起调整作用从以上分析可以看出,断层对油气的聚散具有双重作用,既可以作为油气运移的通道,连接烃源岩与圈闭,聚集成藏;又可以与地表相连造成油气的逸散,破坏掉整个气藏。 (1)断层作为油气运移的通道,连接烃源岩与圈闭;它可以使纵向上距离烃源岩较远的圈闭连接起来,特别是起到穿层系源岩与圈闭连接的桥梁,是油气垂向上运移的重要通道。同时,断层可以使许多小规模的断层油气藏通

油气藏开发地质 公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

1.石油、天然气的概念 石油:地下天然产出的气态(天然气)、液态(石油)、固态(沥青)的烃类混合物。 原油:以液态形式存在于地下岩石孔隙中的可燃有机矿产。 2.石油的元素组成与化合物组成 组成石油的化学元素依次为:碳、氢、硫、氮、氧、微量元素。 微量元素:(构成石油的灰分),含量极微(万分之几),但可多至30余种,如:Fe、Ca、Mg、Si、Al、V、Ni……其中钒、镍含量及比值(V/ Ni)已用于石油成因及运移研究。 石油的化学组成按其化学结构可分为烃类和非烃两大类,其中烃类包括烷烃、环烷烃和芳烃,石油非烃组成—S、N、 O化合物。 异戊间二烯型烷烃是由叶绿素的侧链-植醇演化而成,因此作为石油有机成因的标志化合物—“指纹”化合物。 3.石油的主要馏分和组分 馏分:根据沸点范围的不同切割而成的不同部分。 轻馏分:碳数低,分子量小的烷烃、环烷烃组成。 中馏分:中分子量和较高碳数的烷烃、环烷烃,含有一定数量的芳烃及少量含N、S、O化合物。 重馏分:大分子量和高碳数环烷烃、芳烃、环烷芳烃和含N、S、O化合物。 组分:对不同有机溶剂的溶解、吸附性质不同而分离出来的产物。 油质:饱和烃+芳香烃,溶于有机溶剂,硅胶不吸附,荧光天蓝色。

胶质:芳香烃+非烃化合物,部分有机溶剂溶解,硅胶吸附,含量与石油密度有关,荧光黄色、棕黄色、浅褐色。 沥青质:脆性固体物质,稠环芳烃+烷基侧链的高分子,少数有机溶剂溶解,硅胶吸附,荧光呈褐色。 荧光性:石油在紫外光照射下产生荧光的特性。 4.天然气的主要赋存形态 气藏气(干气,贫气):烃类气体单独聚集成藏,不与石油伴生。 气顶气(湿气,富气):与油共存于油气藏中呈游离态气顶产出的天然气。 溶解气(dissolved gas):地层条件下溶解在石油和水中的天然气。 凝析气(condensate gas):当地下温度压力超过临界条件后,液态烃逆蒸发形成凝析气。----湿气,采出过程中反凝析出凝析油。 天然气水合物:甲烷水合物,高压、一定温度下:甲烷分子封闭在水分子所形成的固体晶格中----冰冻甲烷。 水溶气:天然气在水中溶解度很小;但地层水大量存在,水溶气资源不可忽视。 5.干酪根的概念和化学分类 干酪根:沉积物或沉积岩中不溶于碱、非氧化型酸和非极性有机溶剂的分散有机质。 Ⅰ型干酪根:单细胞藻类(海藻)残体组成,富含脂类化合物,H/C高,O/C 低,含大量脂肪族烃结构(链式结构为主),少环芳烃和含氧官能团,生成液态石油潜力大,油页岩属此类。典型腐泥质类型(sapropelic)。最大转化率 80%。

浊积岩特征与油气成藏条件 摘要在鄂尔多斯盆地西南部,分布着多个辫状三角洲体系,且面积较大,与周围的砂岩层一起构成了存储油气的重要场所。随着低渗透油气地质理论的发展深化,证实了浊积岩也可以存储丰富的石油资源,可以成为重要的勘探目标,在鄂尔多斯盆地中,在长6、长7油层组发育的浊积岩具有油气成藏条件,其特征与分布规律等尚不明晰,本文就浊积岩特征及油气成藏条件做一个论述,希望对油气勘探具有指导作用。 关键词鄂尔多斯盆地;浊积岩特征;油气成藏 0引言 在晚三叠世的初期,受海扩张与华北地块逆向旋转影响,整个鄂尔多斯盆地形成了南陡北缓、南浅北深的坳陷地貌,地层厚度超过1.4km,呈现不对称形状,在盆地西南部,分布着多个辫状三角洲体系,且面积较大,与周围的砂岩层一起构成了存储油气的重要场所。目前发现的几处油田,都具有上亿吨的储量。随着低渗透油气地质理论的发展深化,证实了浊积岩也可以存储丰富的石油资源,可以成为重要的勘探目标,在鄂尔多斯盆地中,在长6、长7油层组发育的浊积岩具有油气成藏条件,其特征与分布规律等尚不明晰,本文就浊积岩特征及油气成藏条件做一个论述,希望对油气勘探具有指导作用。 1 地质情况与浊积岩特征 地质概况: 鄂尔多斯盆地北临阴山,南抵秦岭,东至吕梁山,西抵腾格里沙漠,面积约为3328平方公里。是该盆地的主要地质变化时期是晚三叠世,经历了“发育一发展一全盛一衰退—消亡”的完整的演化过程。盆地晚三叠世延长组自上而下分作10个油层组(长1一长10)。湖盆在形成过程中经历了3次大规模的湖侵事件,分别为长7期、长9期、长4+5期,就湖侵范围而言,长7期的最大,因此沉积了优质的中生界烃源岩。其后,盆地断裂活动加剧,基底整体下沉,大量的沉积物随洪水沉入深湖一半深湖中,形成湖泊浊流沉积。经地质勘探得知,该地区的浊积岩厚度达到1m,砂岩厚度平均为10m~20m,最厚的地方达到了50m。沉积构造为泥底构造、粒序递变层构造等,粒度较细,块状结构均匀。 2浊积岩特征 2.1 浊积岩的岩石学特征 浊积岩的岩石类型受物源区成分的影响,主要为岩屑长石砂岩和长石岩屑砂岩,磨圆度以次棱角状为主,颗粒间多呈点线、线线接触方式,分选中等,其主要组成部分为岩屑长石,就整体特性而言,浊积岩具有正粒序性,粒度较细,块

1、泥岩涂抹:断裂的形成过程中,由于构造应力和重力作用,在两盘削截砂岩层上形成薄的泥岩层,这个层叫泥岩涂抹层,作用就称泥岩涂抹。 2、油气保存条件:油气藏破坏,散失,殆尽,油气藏变成稠油(水洗或者氧化)。 水力溶失:水将油藏中的氢带走,形成稠油。 3、包裹体:矿物晶体在生长过程中,被包裹在矿物晶体缺陷中的那部分成矿流体叫包裹体。 4、均一温度:在冷液后,将盐水包裹体加热到由两相变为一相时的温度,这一温度为油气成藏均一温度。 5、油气成藏模式:以圈闭划分为依据,综合油气藏形成的生、储、盖、运、圈众因素的时空匹配关系,以及油气运移、聚集动态过程中而得到的油气藏形成的地质模型。 6、含油气系统:一个自然系统,包括了活跃的烃源岩和所有已经形成的油气藏并包含油气藏形成时所需要的必不可少的一切地质要素的作用 7、封存箱:将沉积盆地内用封闭层分隔的异常压力系统。 8、流体势:相对于基准面,单位质量流体具有的机械能的总和。 9、重力能:单位质量的流体从基准面搬到研究点所克服重力所做的功。 10、弹性能:单位质量流体从基准面搬到研究点克服压力多做的功。 11、动能:单位质量的流体在流速为q时所具有的能。 12、郝石生教授的流体势概念:相对于基准面单位体积流体所具有的总势能。 13、供油气单元:烃源岩产出的油气呈同一种运移形式的那一部分生油岩体叫做该圈闭的供油气单元。 14、聚敛型供油气单元:油气呈汇聚流运移形式的范围在生油凹陷中垂直投影切割出来的那部分生油岩体称为~。 15、发散型供油气单元:油气呈发散流移形式的范围在生油凹陷中垂直投影切割出来的那部分生油岩体称为~。 16、平行型供油气单元:油气呈平行流形式的范围在生油凹陷中垂直投影切割出来的那部分生油岩体称为~。 17、油气成藏动力学系统:以地球动力学为基础,以油气生成运移、聚集的动力层系统和过程为核心,把油气的生、储、运、聚、散连接成为一个统一的整体,探讨盆地油气生成运移聚集和分布规律的一门科学。 18、相势控藏理论:油气藏形成与分布受到相和流体势的共同控制,简称相势控藏理论。 19、深盆气:在特定地质条件下形成的具有特殊封闭机理和分布规律,由于分布在深部叫深盆气。 20、可燃冰:是一种由水分子和碳氢气体分子水合组成的一种简单固体化合物。 21、凝析气:地下深处,高压高温条件下的气体经开采到地面后,温度、压力降低后而形成液态,这种气体叫~。 22、无机气:只不涉及到有机物质反应的一切过程作用产生的气。 23、生物气:在低温还原环境下,厌氧细菌对沉积有机质进行生物化学降解形成的富含生物甲烷的气体。

石油地质学试卷(一) 一、名词解释(2.5×8=20)(8、9题任选一题) 1、低—未熟油 2、相渗透率 3、油气田 4、圈闭 5、生油窗 6、油气聚集带 7、油气系统 8、控制储量 9、干酪根 二、填空题(1×30=30) 1、原油粘度的变化受________、________、________所制约。 2、有机成因气可分为________、________、________和过渡气。 3、天然气干燥系数是指__________________________的比值。 4、石油的族组分包括________、________、________和________。 5、适合于油气生成的岩相古地理条件包括________、__________等。 6、油气二次运移的主要动力有________、________、________等。 7、油气藏形成的基本条件主要包括______、_______、______和________。 8、背斜油气藏根据圈闭成因可分为____、_______、______、_______、____。 9、影响泥页岩异常压力形成的地质因素有_________、________、_________等。 10、影响盖层排替压力大小的地质因素有_____、________。 三、简答题(50)(4、5任选一题) 1、简述温度、压力对油气藏形成与分布的影响。(10) 2、比较地台内部断陷型盆地主要石油地质特征。(15) 3、试比较油气初次与二次运移在相态、动力、方向、距离、时期上的区别与联系。(10) 4、简述油气藏评价的任务和工作程序。(15) 5、简述有机质向油气转化的主要阶段及其主要特征。(15) 石油地质学试卷(二) 一、名词解释(4×5=20) 1、油气藏 2、干酪根 3、生油门限 4、相渗透率 5、固态气体水合物 二、简答题(7×5=35) 1、简述天然气主要成因类型及其甲烷同位素特征。 2、简述油气藏破坏的主要因素。 3、简述油气差异聚集的条件及其特点。 4、简述凝析气藏形成的基本条件。 5、简述盖层封闭作用的主要机理。 三、论述题(15×3=45) 1、是从生油母岩类型、油气生成的动力因素、油气生成的阶段等方面论述干酪根晚期热降解成烃理论的基本要点。 2、试从源岩条件、储盖层发育特征、油气运移条件、圈闭发育特征等方面论述三角洲油气富集的主要原因。 3、试述箕状凹陷(单断型断陷盆地)非构造圈闭及其非构造油气藏的主要类型及分布。 石油地质学试卷(三) 一、区分和解释下列名词(4×5=20) 1、生油门限与生油窗 2、相渗透率与相对渗透率 3、煤型气与煤层气 4、岩性上倾尖灭圈闭与地层超覆不整合圈闭 5、地层压力系数与地层压力梯度

2009年10月 第28卷第5期 大庆石油地质与开发 Petroleum Geology and Oilfield Development in Daqing Oct.,2009 Vol.28No.5 收稿日期:2009?05?18 作者简介:王玉华,男,1963年生,教授级高级工程师,博士,大庆油田有限责任公司副总经理三 E-mail:wangyuhuah@https://www.doczj.com/doc/0b14158835.html, DOI :10.3969/J.ISSN.1000?3754.2009.05.003 塔南凹陷油气成藏条件与富集规律 王玉华1 蒙启安2 张 革2 杨步增2 张亚金2 王显东2 (1.大庆油田有限责任公司,黑龙江大庆 163453; 2.大庆油田有限责任公司勘探开发研究院,黑龙江大庆 163712) 摘要:塔南凹陷位于蒙古国塔木察格盆地,为中生代断陷盆地三东断二西超的箕状断陷具有断陷结构简单二多凸多凹二凹隆相间的构造格局,形成了多物源二多沉积中心的特点三铜钵庙组扇三角洲前缘砂体二南屯组水下扇砂体和三角洲前缘砂体为油气聚集成藏提供了良好的储集空间三在中二西部,断裂隆起区和陡断带易形成以构造控制为主的油藏,而缓坡区和洼槽区多形成以岩性控制为主的油藏三构造沉积背景二烃源灶二不整合面和不同级别的湖泛面控制了油气在平面和纵向上的分布三关 键 词:塔木察格;断陷盆地;烃源灶;水下扇;次生孔隙 中图分类号:TE121 文献标识码:A 文章编号:1000?3754(2009)05?0013?05 HYDROCARBON ACCUMULATION CONDITIONS AND ENRICHMENT RULE IN TANAN SAG WANG Yu?hua 1,MENG Qi?an 2,ZHANG Ge 2,YANG Bu?zeng 2,ZHANG Ya?jin 2,WANG Xian?dong 2 (1.Daqing Oilfield Company Ltd .,Daqing 163453,China ;2.Exploration and Development Research Institute ,Daqing Oilfield Company Ltd .,Daqing 163712,China ) Abstract :Tanan Sag is located in Tamtsag Basin of Mongolia ,being Mesozoic rifted basin.The half graben?like fault depression with east?fault and west?overlap has the characteristics of multi source and multi depocenter ,with simple faulted texture ,and the tectonic framework of multi depression?multi uplift and depression alternated with uplift.The fan?delta front sand?body in Tongbomiao Formation ,the subsea apron sand?body and fan?delta front sand?body in Nantun Formation provide good reservoir space for hydrocarbon accumulation.In the central part and the western part ,the faulted uplifted area and abrupt faulted area tend to develop the reservoir controlled mainly by structure ,while the gentle slope area and trough area tend to develop the reservoir controlled mainly by lithology.Structural depositional setting ,hydrocarbon kitchen ,unconformable surface and various?graded flooding surfaces control the lateral and vertical hydrocarbon distribution. Key words :Tamtsag ;rifted basin ;hydrocarbon kitchen ;subsea apron ;secondary pore

地质构造对油气藏形成的影响 : 地质构造对油气藏形成的影响 1、引言 地质构造是指组成地壳的岩层或岩体( 如沉积岩体、侵入岩体、矿体等)在构造运动作用下,发生变形变位后埋藏在地下的形态。研究和实践综合表明,地质构造与油气藏的联系十分紧密,它控制了油气藏的形成与分布,因而地质构造条件的优劣判断油气藏的重要因素。据此,勘探石油的前期准备工作中必不可少的是对地质构造进行详细的了解,而常见的地质构造探测手段主要为物探、遥感等,其探测结果可揭示是否存在油气藏的可能性。因此,本文对地质构造与油气藏之间的联系进行了探讨,并介绍了各种地质构造存在油气藏的可能性以及对油气藏形成的制约性,旨在探究该方向的重要意义。 2、地质构造与油气藏的影响和联系 2.1地质构造对油气藏形成的影响 地质构造背景在盆地演化、油气藏形成条件和勘探效果等方面,有重要影响。板块构造规模大又稳定沉降、发育的大型盆地,往往形成大型或特大型油气田区。板块构造在地史中强烈的活动性,不利于古生界海相油气田的保存,但形成了众多的中、新生代陆相油田。盆地类型和沉积建造的多样性,导致中国油气资源在时代分布上的显著差异。 2.2地质构造与油气藏形成的联系 开题报告 /html/lunwenzhidao/kaitibaogao/ 油气大多数是在海洋和湖泊中形成的,研究油气藏首先要研究沉积岩层,沉积岩层最原始的产状应该都是水平的。在地质发展历史中,地壳运动伴随着地震、岩浆作用、变质作用等,它们对地壳岩石进行改变并形成各类地质构造。因此,目前常见的沉积岩层基本上都不是水平的,而是出现了各种各样的变化,有的发生了倾斜,有的弯曲,有的形成了断裂,还有的的出现了倒置。上述沉积岩的原始产状和位置发生改变主要归因于构造运动,它们引起了地壳岩层的改变并导致油气藏的储存表现出一定的规律。这也对油气的勘探提供了重要的指导意义。因此,有必要查明地

油气藏形成|地质条件“六字诀” 油气藏是油气聚集的基本单位,是油气勘探的对象。石油和天然气在形成初期呈分散状态,存在于生油气地层中。它们必须经过迁移、聚集才能形成可供开采的工业油气藏。这就需要具备一定的地质条件。这些条件可以概括为“生、储、盖、圈、运、保”六个字。 生油气层:是指具备生油条件的地层。它富含有机质,是还原环境下沉积的,结构细腻、颜色较深,主要由泥质岩类和碳酸盐类岩石组成。生油气层可以是海相的,也可以是陆相的。另外,生油气层还必须具备一定的地质作用过程,即达到成熟才能有油气的形成。 储层:是能够储存石油和天然气,又能输出油气的岩层。它具有良好的空隙度和渗透率,通常由砂岩、石灰岩、白云岩,以及裂隙发育的页岩、火山岩和变质岩构成。 盖层:指覆盖于储油气层之上、渗透性差、油气不易穿过的岩层,起着遮挡作用,以防油气外逸。页岩、泥岩、蒸发岩等是常见的盖层。 圈闭:就是储集层中的油气在运移过程中,遇到某种遮挡物,使其不能继续向前运动,而在储层的局部地区聚集起来。这种聚集油气的场所就叫圈闭,如背斜、穹隆圈闭,或断层与单斜岩层构成的圈闭等。 运移:指油气在生油气层中形成后,因压力作用、毛细管作用、扩散作用等,使之转移到有孔隙的储油气层中。一般认为,转移到储油气层的油气呈分散状态或胶状。由于重力作用,油气质点上浮到储油气层顶面,但还不能大量集中,只有当构造运动形成圈闭时,储油气层的油、气、水,在压力、重力及水动力等作用下,继续运移并在圈闭中聚集,才能成为有工业价值的油气藏。 保存:油气要保存必须有适宜的条件。只有在构造运动不剧烈、岩浆活动不频繁、变质程度不深的情况下,才利于油气保存。相反,张性断裂大量发育,剥蚀深度大,甚至岩浆活动的地区,油气是无法保存的。

第一章成藏地质学的研究内容和方法 1、油气成藏地质学的概念 油气成藏地质学是石油地质学的核心,是石油地质学中研究油气藏成藏的动力、成藏时间、成藏过程及油气分布规律的一门分支学科。 油气成藏包括油气藏静态特征描述和油气成藏机理和成藏过程动态分析。 ①油气藏静态特征描述主要从油气藏类型、生储盖层、流体性质和温压等方面描述油气藏特征。②油气成藏机理和成藏过程分析主要用各种分析方法(如流体历史分析法)研究油气成藏期次与成藏过程,包括油气的生成、运移、聚集以及保存和破坏各个环节。 2、成藏地质学的研究内容。 ⑴成藏要素或成藏条件的研究:包括生、储、盖、圈等基本成藏要素的研究和评价,重点是诸成藏要素耦合关系或配置关系的研究,目的为区域评价提供依据。 ⑵成藏年代学研究:主要是采用定性与定量研究相结合的现代成藏年代学实验分析技术与地质综合分析方法,尽可能精确地确定油气藏形成的地质时间,恢复油气藏的形成演化历史。 ⑶成藏地球化学研究:采用地球化学分析方法,利用各种油气地球化学信息,研究油气运移的时间(成藏年代学)和方向(运移地球化学),分析油气藏的非均质性及其成因。 ⑷成藏动力学研究:重点研究油气运移聚集的动力学特点,划分成藏动力学系统,恢复成藏过程,重建成藏历史,搞清成藏机理,建立成藏模式。 ⑸油气藏分布规律及评价预测:这是成藏地质学研究的最终目的,它是在前述几方面研究的基础上,分析油气藏的形成和分布规律,进行资源评价和油气田分布预测,从而为勘探部署提供依据。 3、成藏地质学的研究方法。 ⑴石油地质综合研究方法: ①最大限度地获去资料,以得到尽可能丰富的地质信息。②信息分类与分析——变杂乱为有序,去伪存真,突出主要矛盾。③确定成藏时间,分析成藏机理,建立成藏模式,总结分布规律。 ④评价勘探潜力,进行区带评价,预测有利目标。 ⑵先进的实验分析技术: ①成藏地球化学分析技术:岩石热解法、棒色谱法、含氮化合物分析技术;②成藏年代学分析技术:流体包裹体分析方法、自生粘土矿物同位素测试技术、有机岩石学方法;③成藏动力学模拟实验技术:物理模拟、数学模拟。 第二章成藏地球化学 成藏地球化学 研究内容:1、油藏中流体和矿物的相互作用;2、油藏流体的非均质性及其形成机理;3、探索油气运移、充注、聚集历史与成藏机制。

06 油气藏形成与破坏 一、名词解释: 1、油气聚集作用 2、差异聚集 3、次生油(气)藏 二、综合思考题: 1、根据油气藏形成条件,谈谈如何评价圈闭的有效性。 2、一个沉积盆地内在什么条件下才能形成大油气藏? 三、选择性填空(每题选择一正确答案): 1、同生背斜圈闭形成的时间与储层形成时间相比较,一般认为。 A、同生背斜圈闭形成的时间更早; B、同生背斜圈闭形成的时间可早也可晚于储层形成时间; C、二者形成时间大致相同; D、同生背斜圈闭形成时间晚得多。 2、从溢出点到圈闭高点的高差叫做。 A、油柱高度 B、油藏高度; C、闭合高度; D、褶皱高度。 3、在系列圈闭中,从圈闭本身条件考虑,决定油气差异聚集分 布的因素是依次递增。 A、闭合高度; B、油藏高度; C、褶皱高度; D、溢出点高度。 4、聚集油气的圈闭,从理论油水界面至圈闭高点的高差叫做。 A、闭合高度; B、油气柱高度; C、褶皱高度; 5、与储层形成时间比较,透镜状岩性圈闭形成的时间。 A、早于储层形成的时间; B、比储层形成时间晚得多; C、几乎同时形成; D、在储层形成后某次构造运动之后。 6、与储层形成时间相比,不整合面下遮挡油藏的形成时间 储层形成时间。 A、早于; B、几乎同时; C、晚于; D、可早于也可晚于。 7、石油的氧化变质作用导致不断增加。 A、气态组分; B、轻组分; C、重组分; D、矿化度。 四、是非判断题:

1、在一系列礁块形成的圈闭中,只要条件适宜,同样可以形成差异聚集。 () 2、石油氧化作用的结果是轻烃减少,重组分增加,原油变质为稠油。 () 3、油气苗表明该地区有过大面积油气形成的过程,因此只要油气苗多,规 模大,发现大油田的希望就大。() 4、油气苗是常见的油气显示,在从未发现过油气苗的地区 找到油气藏的前景相当悲观。() 5、原油的热演化作用是指油气藏中的石油在热力作用下,原油一部分逐渐 聚合成固体沥青类矿物而析出,而一大部分则向低碳数烃方向演化。() 6、烷烃自由能随碳数的增加而增大,甲烷的自由能最低,稳定性最高。 () 五、简要回答: 1、为什么有的圈闭没有油气聚集,其原因何在? 2、列举哪些因素可以造成油气藏的破坏? 3、地层中可能出现哪些生储盖组合形式?绘图说明侧生式 生储盖组合可能出现的几种情况? 4、简述差异聚集过程及条件。 5、选择评价圈闭时,要考虑哪些因素?

油气成藏过程研究的历史发展阶段及进展 摘要 油气在地壳中聚集的基本单位。圈闭内聚集了一定数量的油气后而形成。一个油气藏存在于一个独立的圈闭之中,具有独立压力系统和统一的油-水(或气-水)界面。只有油聚集的称油藏;只有天然气聚集的称气藏。油气藏具有工业开采价值时,称工业性油气藏,否则称非工业性油气藏。工业性和非工业性的划分标准是相对的,它取决于一个国家的油气资源丰富程度及工艺技术水平。 关键词:三个阶段;来源;运移;进展 1、油气成藏过程研究的历史发展阶段 自石油工业产生以来,油气成藏机理一直是石油地质学家极为关注的问题,其研究大致经历了三个发展阶段。 1.1第一阶段 以沿背斜褶皱带分布油气藏的背斜说或重力说为代表,为油气成藏机理研究的初始阶段,主要研究成果有: (1)在1861年怀特提出的早期背斜学说基础上,通过大量的石油勘探实践和理论研究,建立了比较完善的油气藏形成的背斜学说。在“背斜圈闭理论”基础上,人们又提出了“非背斜圈闭理论”,进行了早期的石油圈闭分类,分析了油气藏形成的具体地质条件。 (2)通过烃类运移和聚集的流体动力学研究,建立了浮力、水动力和毛细管力为成藏过程中油气运移和聚集的主要控制因素,提出了流体势的概念,并根据流体势分布断地下油、气和水的运动方向,解决油气运移和油气成藏问题,将油气成藏过程作为动力学过程,从而使油气成藏研究建立在科学的基础上。 (3)随着国内外石油勘探的广泛开展,证实了陆相成油理论,促使地质学家从更广泛的角度考虑石油的生成和聚集,研究油气成藏机理。 1.2 第二阶段 本阶段是在油气藏形成的基本条件和形成过程的分析的基础上,全面地研究了油气成藏机理,主要表现在: (1)有机地球化学在烃类生成、成熟和初次运移研究中发挥着重要的作用,确定了有机质类型、丰度、演化,对成烃和排烃进行了系统的评价。 (2)研究了成藏过程中油气的二次运移和聚集机理,在油气二次运移的相态、动力、