第二章《空气、物质的构成》知识点

2.1空气的成分

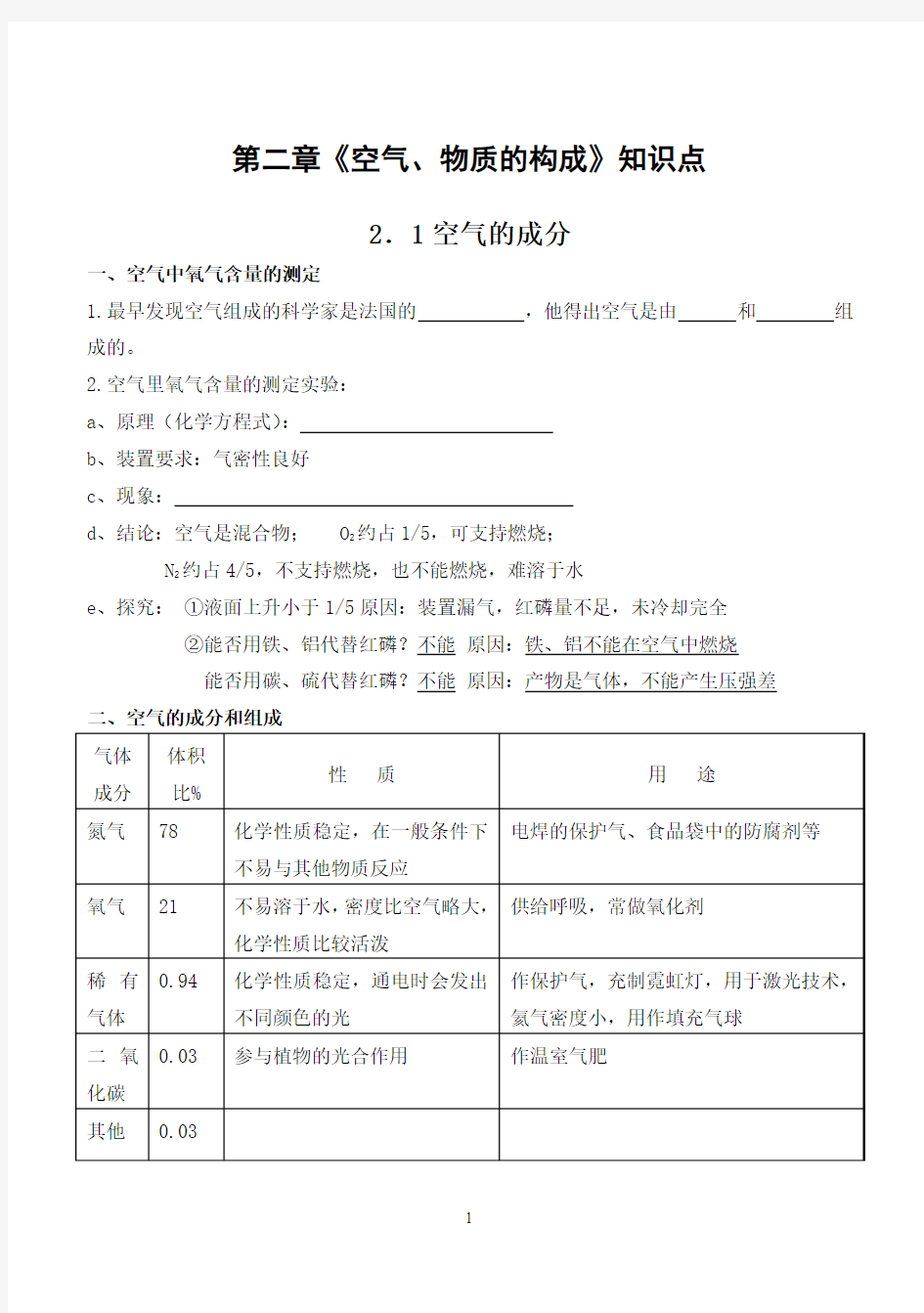

一、空气中氧气含量的测定

1.最早发现空气组成的科学家是法国的,他得出空气是由和组成的。

2.空气里氧气含量的测定实验:

a、原理(化学方程式):

b、装置要求:气密性良好

c、现象:

d、结论:空气是混合物; O2约占1/5,可支持燃烧;

N2约占4/5,不支持燃烧,也不能燃烧,难溶于水

e、探究:①液面上升小于1/5原因:装置漏气,红磷量不足,未冷却完全

②能否用铁、铝代替红磷?不能原因:铁、铝不能在空气中燃烧

能否用碳、硫代替红磷?不能原因:产物是气体,不能产生压强差

@氮气:惰性保护气(化学性质不活泼)、重要原料(硝酸、化肥)、液氮冷冻

@稀有气体(He、Ne、Ar、Kr、Xe等的总称):保护气、电光源(通电发不同颜色的光)、激光技术

三、1.混合物:是由两种或两种以上的物质混合而成(或由不同种物质组成)例如,空气,溶液(盐酸、澄清的石灰水、碘酒、矿泉水),矿物(煤、石油、天然气、铁矿石、石灰石),合金(生铁、钢)

注意:氧气和臭氧混合而成的物质是混合物,红磷和白磷混合也是混合物。

2.纯净物、混合物与组成元素的种类无关。即一种元素组成的物质可能是纯净物也可能是混合物,多种元素组成的物质可能是纯净或混合物。

3.纯净物:由一种物质组成的。例如:水、水银、蓝矾(CuSO4·5H2O)都是纯净物

冰与水混合是纯净物。名称中有“某化某”“某酸某”的都是纯净物,是化合物。

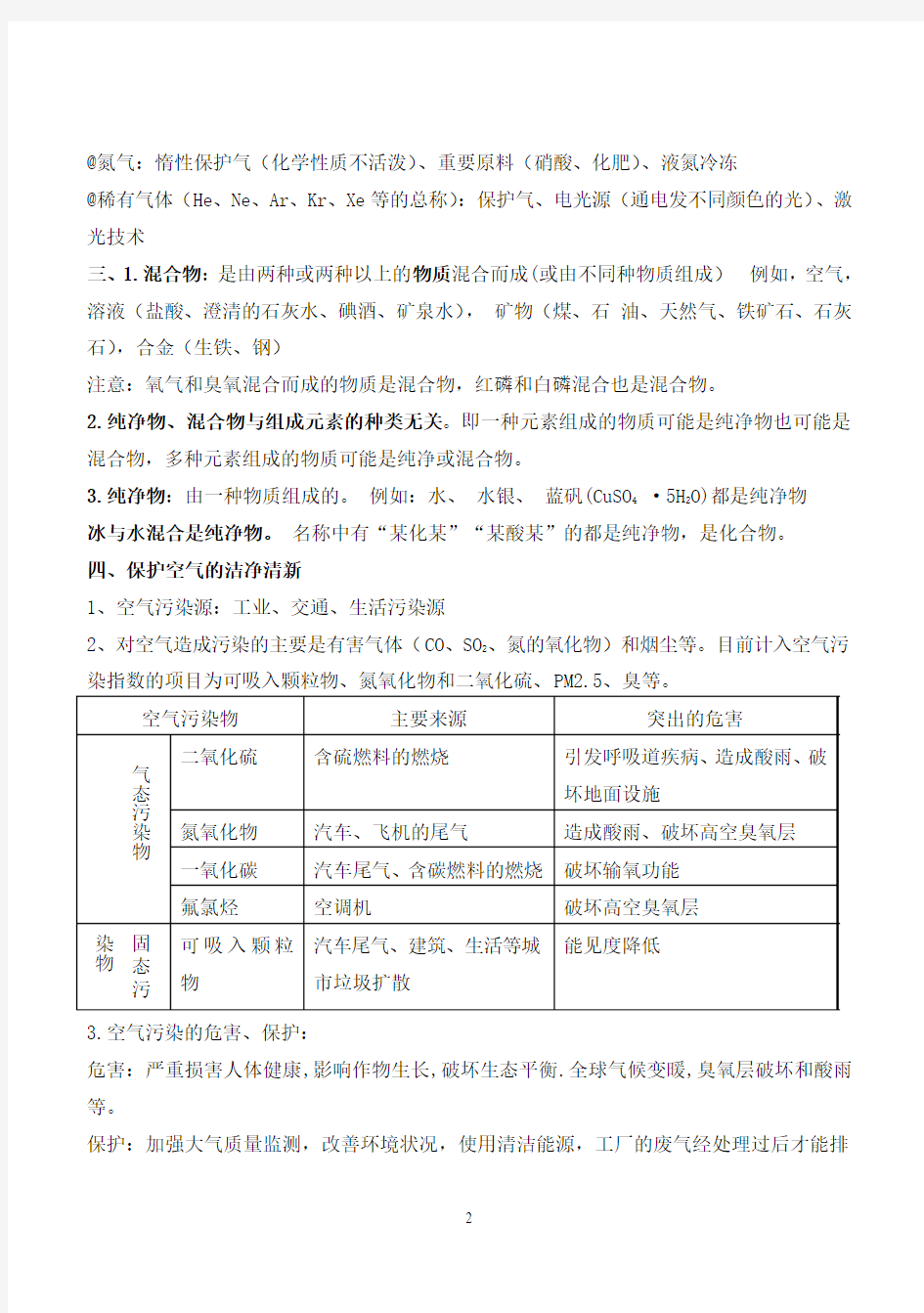

四、保护空气的洁净清新

1、空气污染源:工业、交通、生活污染源

2、对空气造成污染的主要是有害气体(CO、SO2、氮的氧化物)和烟尘等。目前计入空气污染指数的项目为可吸入颗粒物、氮氧化物和二氧化硫、PM2.5、臭等。

3.空气污染的危害、保护:

危害:严重损害人体健康,影响作物生长,破坏生态平衡.全球气候变暖,臭氧层破坏和酸雨等。

保护:加强大气质量监测,改善环境状况,使用清洁能源,工厂的废气经处理过后才能排

放,积极植树、造林、种草、废气除尘处理,煤炭综合利用,减少直接以煤为原料,开发新能源,植树种草等。

4.目前环境污染问题:

臭氧层破坏(氟里昂、氮的氧化物等)温室效应(CO2、CH4等)

酸雨(NO2、SO2等)白色污染(塑料垃圾等)

2.2与2.3 构成物质的微粒

一、概述

微观的粒子有:原子、离子、分子、电子、质子、中子、原子核等,它们都是微观概念,既表示种类又可表示个数。

分子、原子、离子都是构成物质的粒子。

A、金属单质和稀有气体及少数非金属单质由原子直接构成;

B、多数非金属单质、非金属与非金属形成的化合物由分子构成。

C、化合物中既有金属元素又有非金属元素的化合物(离子化合物)是由离子构成。

二、分子:

分子是保持物质化学性质的最小粒子。分子由原子构成。

例:1个水分子由2个氢原子和1个氧原子构成

A、分子是构成物质的一种微粒,常见由分子构成的物质:水、氢气、氧气、氮气、二氧化硫、二氧化碳等。【由分子构成的物质,在物理变化中,分子本身不发生改变;在化学变化中,分子本身发生改变,生成新的分子。】

B、分子的微观特性(基本特性):分子总是在不断地运动着;分子之间存在间隔;分子的质量、体积很小;同种分子性质相同,不同种分子性质不同。

三、原子:

1、原子是构成物质的另一种微粒。原子构成分子,原子也可直接构成物质,如金属汞、稀有气体等。

2、在化学变化中,分子本身发生变化,而原子本身没有变化,只是重新组合成新的分子,构成新的物质,所以,原子是化学变化中的最小粒子。(注意:原子不是构成物质的最小粒子。)

※、分子与原子的比较

化学反应的实质:在化学反应中分子分裂为原子,原子重新组合成新的分子。

四、相对原子质量:以一种碳原子(碳-12)质量的1/12

作为标准,其他原子的质量跟它相比较所得的数值,是该种原子的相对原子质量。

相对原子质量=

一个碳原子的质量

一个某原子的质量

×12 (相对原子质量是个比,单位为1)

相对原子质量≈质子数

+中子数

五、原子的构成

原子的的构成:原子由核外带负电的电子和带正电的原子核构成,原子核由带正电的质子 和不带电的中子构成。

在不显电性的粒子(分子、原子)里: 核电荷数=质子数=核外电子数 注意:原子不是构成物质的最小粒子。原子只是化学变化中的最小粒子; 普通氢原子核中只有质子无中子,氢原子的原子核就是一个质子。 (1)原子结构示意图的认识

核外电子排布的规律:核外电子按能量由低到高从里往外排,第一层最多容纳2个电子, 第二、三层最多容纳8个电子。

按顺序背诵:质子数从1~20的元素符号和名称:

氢氦锂铍硼碳氮氧氟氖钠镁铝硅磷硫氯氩钾钙

(2)在原子中核电荷数=质子数=核外电子数

(3)原子的质量主要集中原子核上

决定元素种类质子数(核电荷数)

(4)三决定决定元素化学性质最外层电子数

决定原子的质量原子核

(5)相对原子质量≈质子数+中子数

说明:最外层电子数相同其化学性质不一定都相同(Mg,He最外层电子数为2)最外层电子数不同其化学性质有可能相似(He,Ne均为稳定结构)

@ 稳定结构:最外层电子数是8(只有一层的为2)的结构。

元素的化学性质跟原子的最外层电子数关系最密切,原子的最外层电子数决定元素的化学性质:

最外层电子数小于4时,易失去最外层所有电子,成为阳离子;(通常是金属元素)

最外层电子数多于4时,易得到电子使最外层电子数变为8,成为阴离子(通常是非金属元素)

最外层电子数与化合价的关系:(元素的最高正价等于原子的最外层电子数)

最外层电子数小于4时,最外层电子数就是元素的化合价(正价);

最外层电子数多于4时,最外层电子数-8=元素的化合价

8、离子:带电的原子或原子团

(1)表示方法及意义:如Fe3+

(2)离子结构示意图的认识

*质子数≠电子数为离子结构示意图

(3)离子与原子的区别与联系

9.原子团:由两种或两种以上元素的原子构成,在化学反应中通常以整体参加反应的原子集团

常见的原子团:SO42— CO32— NO3— OH— MnO4- MnO42- ClO3- PO43— HCO3— NH4+碳酸氢根(HCO3-)硫酸氢根(HSO4-)磷酸氢根(HPO42-)磷酸二氢根(H2PO4-)

注意:原子团只是化合物中的一部分,不能脱离物质单独存在,因此含原子团的物质必定有

三种或三种以上元素,二种元素组成的物质不含原子团。原子团在化学反应中可再分为更小的粒子原子。

10.离子:带电的原子或原子团叫离子。带正电的离子叫阳离子;带负电的离子叫阴离子。

离子里:质子数=核电荷数=电子数±带电量

离子符号的写法:离子的电荷数标在右上角,电荷的数值等于它对应的化合价(得失电子数)

阳离子:Na+ Mg2+ Al3+、H+ NH4+、Fe2+ Fe3+ Ca2+

阴离子:O2-、OH- S2-、SO42- CO32- NO3- MnO4- PO43- MnO42- ClO3-

2.4辨别物质的元素组成

一、元素

(1)定义:具有相同核电荷数(质子数)的一类原子的总称

一种元素与另一种元素的本质区别:质子数不同

注意:

由同种元素组成的物质不一定是单质,(如由O2、O3组成的混合物或金刚石与石墨的混合物)不可能是化合物。

(2)表示方法——元素符号——拉丁文名称的第一个字母大写

a、书写方法:

b、意义

注意:*有些元素符号还可表示一种单质如Fe、He 、C 、Si

*在元素符号前加上数字后只能有微观意义,没有宏观意义,如3O:只表示3个氧原子

c、有关元素周期表

*发现:门捷列夫

*排列依据

*注:原子序数=质子数

d、分类

e、元素之最:地壳:O、Si、Al、Fe 细胞:O、C、H

二、物质的组成、构成及分类

组成:物质(纯净物)由元素组成

原子:金属、稀有气体、碳、硅等。

物质构成分子:如氯化氢由氯化氢分子构成。H2、O2、N2、Cl2。

离子:NaCl等离子化合物,如氯化钠由钠离子(Na+)氯离子(Cl-)构成

混合物(多种物质)

分类单质:金属、非金属、稀有气体

纯净物(一种元素)

(一种物质)有机化合物CH4、C2H5OH、C6H12O6、淀粉

化合物:蛋白质

(多种元素)氧化物H2O CuO CO2

无机化合物酸HCl H2SO4 HNO3

碱NaOH Ca(OH)2 KOH

盐NaCl CuSO4 Na2CO3

第二章空气、物质的构成 知识点梳理 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

第二章空气、物质的构成考点一、空气的成分 1、空气中氧气含量的测定的实验 实验原理: 4P + 5O2点燃 2P2O5 实验装置: 实验步骤 1.检验装置气密性 2.集气瓶内装入少量水,并作记号 3.点燃燃烧匙内的红磷,立即伸入瓶中,并把塞子塞紧 4.红磷熄灭并冷却后,打开弹簧夹,观察实验现象及水面变化情况 实验现象 1.红磷燃烧,产生大量白烟,放出热量 2.打开止水夹后,集气瓶内液面上升约1/5 3.实验结束后,将燃着的木条伸进到集气瓶中,火焰立即熄灭,说明集气瓶中不含氧气 实验说明 1.其反应物必须是易燃物,且反应没有气体生成 2.反应物必须足量,且容器的气密性良好 3.装置不能漏气;集气瓶中预先要加入少量的水;红磷点燃后要立即伸入集气瓶中,并塞 紧胶塞;待红磷熄灭并冷却后,打开弹簧夹 4.进入瓶中水的体积一般小于瓶内空间的1/5,可能原因是:a.红磷的量不足,使瓶内氧气 未消耗尽;b.胶塞未塞紧,使外界空气进入瓶内;c.未冷却至室温就打开瓶塞,使进入瓶内 水的体积减小;d有部分水留在导管中 2、空气的成分和组成 气体成分体积比%性质用途 氮气78化学性质稳定,在一般条件下不易与其他物质 反应电焊的保护气、食品袋中的防腐剂等 氧气21不易溶于水,密度比空气略大,化学性质活泼供给呼吸,常做氧化剂 稀有气体化学性质稳定,通电时会发出不同颜色的光作保护气,充制霓虹灯,用于激 光技术,氦气密度小,用作填充 气球 二氧化碳参与植物的光合作用作温室气肥其他 3、对人体吸入的空气和呼出的气体的探究 步骤现象结论 用排水法收集一瓶呼出的气体瓶内充满无色气体空气和呼出的气体都是无颜色的 向一瓶空气和一瓶呼出的气体中分别加入等量澄清石灰水呼出的气体使澄清石灰水变浑 浊,空气中的澄清石灰水无变化 呼出的气体中二氧化碳的浓度比 空气中大 将燃着的木条分别插入盛有空气和呼出气体的集气瓶呼出的气体使燃着的木条熄灭, 空气中的木条继续燃烧 呼出的气体中氧气的浓度很小, 二氧化碳含量很大 考点二、混合物、混合物 混合物:是由两种或两种以上的物质混合而成(或由不同种物质组成)。

第二章化学反应与能量 第一节化学能与热能 一.化学键与能量变化关系 关系:在任何的化学反应中总伴有能量的变化。 原因:当物质发生化学反应时,从微观来看,断开反应物中的化学键要吸收能量,而形成生成物中的化学键要放出能量。化学键的断裂和形成是化学反应中能量变化的主要原因。一个确定的化学反应在发生过程中是吸收能量还是放出能量,决定于反应物的总能量与生成物的总能量的相对大小。 H2O(g) CO(g)

注:反应条件与吸放热无关。 (3)放热反应与吸热反应的比较 (1)概念:把化学能直接转化为电能的装置叫做原电池。

④闭合回路“成回路” (4)电极名称及发生的反应:“离子不上岸,电子不下水” 外电路:负极——导线——正极 内电路:盐桥中阴离子移向负极的电解质溶液,盐桥中阳离子移向正极的电解质溶液。 负极:较活泼的金属作负极,负极发生氧化反应, 电极反应式:较活泼金属-ne-=金属阳离子 负极现象:负极溶解,负极质量减少。 正极:较不活泼的金属或非金属作正极,正极发生还原反应, 电极反应式:溶液中阳离子+ne-=单质 正极的现象:一般有气体放出或正极质量增加。 (5)原电池正负极的判断方法: ①依据原电池两极的材料: 较活泼的金属作负极(K、Ca、Na太活泼,不能作电极); 较不活泼金属或可导电非金属(石墨)、氧化物(MnO2)等作正极。 ②根据电流方向或电子流向:(外电路)的电流由正极流向负极;电子则由负极经外电路流向原电池的正极。 ⑤据内电路离子的迁移方向:阳离子流向原电池正极,阴离子流向原电池负极。 “正正负负” ⑥据原电池中的反应类型:“负氧化,正还原” 负极:失电子,电子流出,发生氧化反应,现象通常是电极本身消耗,质量减小。 正极:得电子,电子流入,发生还原反应,现象是常伴随金属的析出或H2的放出。 (6)原电池电极反应的书写方法: (i)原电池反应所依托的化学反应原理是氧化还原反应,负极反应是氧化反应,正极反应是还原反应。因此书写电极反应的方法归纳如下:

第二章空气、物质的构成 1、空气中氧气含量的测定的实验 实验原理:4P + 5O2点燃 2P2O5 实验装置: 2、空气的成分和组成 3、对人体吸入的空气和呼出的气体的探究

混合物:是由两种或两种以上的物质混合而成(或由不同种物质组成)。 例如,空气,溶液(盐酸、澄清的石灰水、碘酒、矿泉水),矿物(煤、石油、天然气、铁矿石、石灰石),合金(生铁、钢) 注意:氧气和臭氧混合而成的物质是混合物,红磷和白磷混合也是混合物。 纯净物:由一种物质组成的。 例如:水、水银、蓝矾(CuSO4 ·5H2O)都是纯净物;冰与水混合是纯净物。 单质:有同种元素组成的纯净物。(金属单质,非金属单质) 化合物:有不同种元素组成的纯净物。(酸、碱、盐、氧化物) 氧化物:如果化合物仅由两种元素组成,且其中一种元素是氧元素。 构成物质的微粒 微观的粒子有:原子、离子、分子、电子、质子等,它们都是微观概念,既表示种类又可表示个数。 分子、原子、离子都是构成物质的粒子。 A、金属单质和稀有气体由原子直接构成; B、非金属单质、非金属与非金属形成的化合物由分子构成。 C、化合物中既有金属元素又有非金属元素的离子化合物是由离子构成。 分子是保持物质化学性质的最小粒子。分子由原子构成。 A、分子是构成物质的一种微粒,常见由分子构成的物质:水、氢气、氧气、氮气、二氧化硫、二氧化碳等。【由分子构成的物质,在物理变化中,分子本身不发生改变;在化学变化中,分子本身发生改变,生成新的分子。】 B、分子的微观特性:分子总是在不断地运动着;分子之间存在间隔;分子的质量很小。 原子是构成物质的另一种微粒。原子构成分子,原子也可直接构成物质,如金属汞、稀有气体等。 1. 分子与原子的比较

第二章空气、物质的构成 考点一、空气的成分 1、空气中氧气含量的测定的实验 实验原理:4P + 5O 2 点燃2P2O5 实验装置: 实验步骤 1. 检验装置气密性 2. 集气瓶内装入少量水,并作记号 3. 点燃燃烧匙内的红磷,立即伸入瓶中,并把塞子塞紧 4. 红磷熄灭并冷却后,打开弹簧夹,观察实验现象及水面变化情况 实验现象 1. 红磷燃烧,产生大量白烟,放出热量 2. 打开止水夹后,集气瓶内液面上升约1/5 3. 实验结束后,将燃着的木条伸进到集气瓶中,火焰立即熄灭,说明集气瓶中不 含氧气 实验说明 1. 其反应物必须是易燃物,且反应没有气体生成 2. 反应物必须足量,且容器的气密性良好 3. 装置不能漏气;集气瓶中预先要加入少量的水;红磷点燃后要立即伸入集气瓶 中,并塞紧胶塞;待红磷熄灭并冷却后,打开弹簧夹 4. 进入瓶中水的体积一般小于瓶内空间的1/5 ,可能原因是:a. 红磷的量不 足, 使瓶内氧气未消耗尽;b. 胶塞未塞紧,使外界空气进入瓶内;c. 未冷却至室2、空气的成分和组成 气体成分体积比% 性质用途 氮气 78 化学性质稳定,在一般条 件下不易与其他物质反应 电焊的保护气、食品袋中的防腐剂等 氧气 21 不易溶于水,密度比空气 略大,化学性质活泼 供给呼吸,常做氧化剂 稀有气体0.94 化学性质稳定,通电时会 发出不同颜色的光作保护气,充制霓虹灯,用于激光技术,氦气密度小,用作填充气球 二氧化碳0.03 参与植物的光合作用作温室气肥 其他0.03 3、对人体吸入的空气和呼出的气体的探究 步骤现象结论 用排水法收集一瓶呼出的气体瓶内充满无色气体空气和呼出的气体都是无颜 色的 向一瓶空气和一瓶呼出的气体中分别加入等量澄清石灰水呼出的气体使澄清石灰水变浑 浊,空气中的澄清石灰水无变 化 呼出的气体中二氧化碳的浓 度比空气中大 将燃着的木条分别插入盛有空呼出的气体使燃着的木条熄呼出的气体中氧气的浓度很气和呼出气体的集气瓶灭,空气中的木条继续燃烧小,二氧化碳含量很大

(好好记公式,你们是最棒的,加油,老师与你们一起努力!) 椭圆的几何性质 焦点的位置 焦点在x 轴上 焦点在y 轴上 图形 标准方程 ()22 2210x y a b a b +=>> ()22 2210y x a b a b +=>> 范围 a x a -≤≤且 b y b -≤≤ b x b -≤≤且a y a -≤≤ 顶点 ()1,0a A -、()2,0a A ()10,b B -、()20,b B ()10,a A -、()20,a A ()1,0b B -、()2,0b B 轴长 短轴的长2b = 长轴的长2a = 焦点 ()1,0F c -、()2,0F c ()10,F c -、()20,F c 焦距 ()222122F F c c a b ==- 对称性 关于x 轴、y 轴、原点对称 离心率 )2 2101c b e e a a ==-<< 准线方程 2a x c =± 2 a y c =± 13、设M 是椭圆上任一点,点M 到1F 对应准线的距离为1d ,点M 到2F 对应准线的距离为2d ,则121 2 F F e d d M M = =.

双曲线方程 平面内与两个定点1F ,2F 的距离之差的绝对值等于常数(小于12F F )的点的轨迹称为双曲线.这两个定点称为双曲线的焦点,两焦点的距离称为双曲线的焦距. 15、双曲线的几何性质: 焦点的位置 焦点在x 轴上 焦点在y 轴上 图形 标准方程 ()22 22 10,0x y a b a b -=>> ()22 22 10,0y x a b a b -=>> 范围 x a ≤-或x a ≥,y R ∈ y a ≤-或y a ≥,x R ∈ 顶点 ()1,0a A -、()2,0a A ()10,a A -、()20,a A 轴长 虚轴的长2b = 实轴的长2a = 焦点 ()1,0F c -、()2,0F c ()10,F c -、()20,F c 焦距 ()222122F F c c a b ==+ 对称性 关于x 轴、y 轴对称,关于原点中心对称

2011-2012学年九年级粤教版初中化学 一. 教学内容: 2.1 空气的成分 2.3 保护空气的洁净清新 1、知道空气的组成以及干燥空气中各组分的体积分数。 2、了解氮气和稀有气体在日常生活和生产中的应用。 3、能够解释“探究空气成分”实验的设计原理和实验现象,初步了解科学探究的一般过程。 4、能说出我国造成空气污染的主要有害物质及其来源 5、了解并关注空气质量日报,增强防治大气污染的环保意识。 二. 重点、难点: 1. 探究空气中氧气的体积分数。 2. 空气的主要污染物及来源 三. 教学程序 2.1 空气的成分 1、引言: 没有空气就没有生命!人类每时每刻都离不开空气。空气对我们,可以说如影随形,无处不在。我们本节就是要通过实验证明空气的存在,探究空气的组成。 2、提问: 空气是无色无味的气体,不易察觉,但你能用一个简单的实验或列举实例来说明空气确实存在吗? 3、探究活动一: 把一个空的集气瓶放入盛满水的水槽中,用力向下压。 4、学生讨论:集气瓶内的水为什么不能升到顶端? 5、学生得出结论:说明集气瓶内确实存在空气。 6、提问:同学们回忆一下,小学自然课上是怎样研究空气的组成的?空气是由哪些成分组成的? 7、学生答:是用燃烧的方法研究的,空气是由氧气和氮气组成的。 8、探究活动二: 探究“空气中氧气的体积分数”。 9、分析归纳实验现象。

10、归纳: 实验现象为①红磷燃烧;②放出大量的热;③生成大量白烟;④到燃烧停止,温度下降以后,瓶内水 上升约51 体积,同时白烟消失。 11、讲解: 在实验时要注意以下问题: ①红磷要足量,以确保瓶内的氧气完全消耗; ②点燃燃烧匙内的红磷后,动作要迅速,即要立即将其伸入瓶内,并把塞子塞紧,不能漏气; ③要等到集气瓶冷却到室温后才能打开止水夹; ④实验开始时,导管应注满水,以防止实验后引起误差。 12、提问:瓶内约54 体积的空间还有没有气体?若有,它能支持燃烧吗? 13、思考、分析。 14、讲解:还有气体,因为液面没有上升到顶部。但是这部分气体不能支持燃烧,否则燃烧不会停止。 使用过量的红磷。 15、提问:该实验有时测得氧气的体积远小于51(或大于51 ),出现误差的可能原因在哪里? 16、分析原因 17、解答: 小于五分之一: ①红磷不足,使瓶内的氧气未反应完; ②装置的气密性不好。即装置漏气,有一部分外界空气进入瓶内; ③集气瓶未冷却到室温就打开止水夹,使进入瓶内水的体积减少; ④实验开始时,导管中未注满水,产生误差。 大于五分之一: (没有安装止水夹或止水夹夹得不紧,燃着的红磷送入集气瓶内动作过慢) 18、知识点总结: (1)P 红磷+2 O 氧气 ??→?点燃52O P 五氧化二磷 (2)空气中氧气的体积约占51 ; (3)氮气是不易溶于水的无色无味的气体。 19、空气的组成: 空气的成分按体积计算,大约是:

第二章《空气、物质的构成》知识点 2.1空气的成分 一、空气中氧气含量的测定 1.最早发现空气组成的科学家是法国的,他得出空气是由和组成的。 2.空气里氧气含量的测定实验: a、原理(化学方程式): b、装置要求:气密性良好 c、现象: d、结论:空气是混合物; O2约占1/5,可支持燃烧; N2约占4/5,不支持燃烧,也不能燃烧,难溶于水 e、探究:①液面上升小于1/5原因:装置漏气,红磷量不足,未冷却完全 ②能否用铁、铝代替红磷?不能原因:铁、铝不能在空气中燃烧 能否用碳、硫代替红磷?不能原因:产物是气体,不能产生压强差

@氮气:惰性保护气(化学性质不活泼)、重要原料(硝酸、化肥)、液氮冷冻 @稀有气体(He、Ne、Ar、Kr、Xe等的总称):保护气、电光源(通电发不同颜色的光)、激光技术 三、1.混合物:是由两种或两种以上的物质混合而成(或由不同种物质组成)例如,空气,溶液(盐酸、澄清的石灰水、碘酒、矿泉水),矿物(煤、石油、天然气、铁矿石、石灰石),合金(生铁、钢) 注意:氧气和臭氧混合而成的物质是混合物,红磷和白磷混合也是混合物。 2.纯净物、混合物与组成元素的种类无关。即一种元素组成的物质可能是纯净物也可能是混合物,多种元素组成的物质可能是纯净或混合物。 3.纯净物:由一种物质组成的。例如:水、水银、蓝矾(CuSO4·5H2O)都是纯净物 冰与水混合是纯净物。名称中有“某化某”“某酸某”的都是纯净物,是化合物。 四、保护空气的洁净清新 1、空气污染源:工业、交通、生活污染源 2、对空气造成污染的主要是有害气体(CO、SO2、氮的氧化物)和烟尘等。目前计入空气污染指数的项目为可吸入颗粒物、氮氧化物和二氧化硫、PM2.5、臭等。 3.空气污染的危害、保护: 危害:严重损害人体健康,影响作物生长,破坏生态平衡.全球气候变暖,臭氧层破坏和酸雨等。 保护:加强大气质量监测,改善环境状况,使用清洁能源,工厂的废气经处理过后才能排

第二章探究匀变速运动的规律 专题一:自由落体运动 1.定义:物体从静止开始下落,并只受重力作用的运动。 2.规律:初速为0的匀加速运动,位移公式:22 1gt h =,速度公式:v=gt 3.两个重要比值:相等时间内的位移比1:3:5……,相等位移上的时间比(:1).....23(:)12-- 专题二:匀变速直线运动的规律 1.(以下公式全是适用于匀变速运动)常用的匀变速运动的公式:○ 1v t =v 0+at ○2x=v 0t+at 2 /2 ○ 3v t 2-v 02=2ax ○42/02 t t v v v v =+=-x=(v 0+v t )t/2 ○52aT x =?(一定是连续相等的时间内) (1).上述各量中除t 外其余均矢量,在运用时一般选择取v 0的方向为正方向,若该量与v 0的方向相同则取为正值,反之为负。对已知量代入公式时要带上正负号,对未知量一般假设为正,若结果是正值,则表示与v 0方向相同,反之则表示与V 0方向相反。 另外,在规定v 0方向为正的前提下,若a 为正值,表示物体作加速运动,若a 为负值,则表示物体作减速运动;若v 为正值,表示物体沿正方向运动,若v 为负值,表示物体沿反向运动;若s 为正值,表示物体位于出发点的前方,若S 为负值,表示物体位于出发点之后。 (2).注意:以上各式仅适用于匀变速直线运动,包括有往返的情况,对匀变速曲线运动和变加速运动均不成立。 专题三.汽车做匀变速运动,追赶及相遇问题 (1)追及 追和被追的两者的速度相等常是能追上、追不上、二者距离有极值的临界条件. 如匀减速运动的物体追从不同地点出发同向的匀速运动的物体时,若二者速度相等了,还没有追上,则永远追不上,此时二者间有最小距离; 若二者相遇时(追上了),追者速度等于被追者的速度,则恰能追上,也是二者避免碰撞的临界条件; 若二者相遇时追者速度仍大于被追者的速度,则被追者还有一次追上追者的机会,其间速度相等时二者的距离有一个较大值. 再如初速度为零的匀加速运动的物体追赶同一地点出发同向匀速运动的物体时,当二者速度相等时二者有最大距离,位移相等即追上. (2)相遇 同向运动的两物体追及即相遇,分析同(1). 相向运动(两物体对着运动)的物体,当各自发生的位移的绝对值的和等于开始时两物体间的距离时即相遇.

(物理必修一)第二章知识点总结

点通传奇专用第二章知识点总结 2.2匀变速直线运动的速度与时间的关系 一、匀变速直线运动 1.定义:沿着一条直线,且不变的运动. 2.匀变速直线运动的v t图象是一条. 分类:(1)速度随着时间的匀变速直线运动,叫匀加速直线运动. (2)速度随着时间的匀变速直线运动,叫做匀减速直线运动. 二、速度与时间的关系式 1.速度公式: 2.对公式的理解:做匀变速直线运动的物体,由于加速度a在数值上等于速度的变化量,所以at就是t时间内;再加上运动开始时物体的,就可以得到t时刻物体的. 一、对匀变速直线运动的认识 1.匀变速直线运动的特点 (1)加速度a恒定不变; (2)v t图象是一条倾斜的直线.

2.分类 匀加速直线运动:速度随着时间均匀增大,加速度a与速度v同向. 匀减速直线运动:速度随着时间均匀减小,加速度a与速度v同向. 二、对速度公式的理解 1.公式v=v0+at中各量的物理意义 v0是开始计时时的瞬时速度,称为初速度;v是经时间t后的瞬时速度,称为末速度;at是在时间t内的速度变化量,即Δv=at. 2.公式的适用条件:做匀变速直线运动的物体 3.注意公式的矢量性 公式中的v0、v、a均为矢量,应用公式解题时,一般取v0的方向为正方向,若物体做匀加速直线运动,a取正值;若物体做匀减速直线运动,a取负值. 4.特殊情况 (1)当v0=0时,v=at,即v∝t(由静止开始的匀加速直线运动). (2)当a=0时,v=v0(匀速直线运动). 针对训练质点在直线上做匀变速直线运动,如图222所示,若在A点时的速度是5 m/s,经过3 s 到达B点时的速度是14 m/s,若再经4 s到达C点,则在C点时的速度多大? 答案26 m/s 对速度公式的理解 1.一辆以12 m/s的速度沿平直公路行驶的汽车,因发现前方有险情而紧急刹车,刹车后获得大小为4 m/s2的加速度,汽车刹车后5 s末的速度为() A.8 m/s B.14 m/s C.0 D.32 m/s 答案 C 2.火车机车原来的速度是36 km/h,在一段下坡路上加速度为0.2 m/s2.机车行驶到下坡末端,速度增加到54 km/h.求机车通过这段下坡路所用的时间. 答案25 s 12.卡车原来以10 m/s的速度在平直公路上匀速行驶,因为路口出现红灯,司机从较远的地方立即开始刹车,使卡车匀减速前进.当车减速到2 m/s时,交通灯恰好转为绿灯,司机当即放开刹车,并且只用了减速过程一半的时间卡车就加速到原来的速度.从刹车开始到恢复原速的过程用了12 s.求: (1)卡车在减速与加速过程中的加速度; (2)开始刹车后2 s末及10 s末的瞬时速度. 12、(1)-1 m/s2 2 m/s2(2)8 m/s 6 m/s 2.3匀变速直线运动的位移与时间的关系 一、匀速直线运动的位移 做匀速直线运动的物体在时间t内的位移x=v t,在速度图象中,位移在数值上等于v t图象与对应的时间轴所围的矩形面积. 二、匀变速直线运动的位移 1.由v t图象求位移: (1)物体运动的速度时间图象如图232甲所示,把物体的运动分成几个小段,如图乙,每段位移≈每段起始时刻速度×每段时间=对应矩形面积.所以整个过程的位移≈各个小矩形.

第二单元《空气、物质的构成》知识点 空气的成分 一、空气中氧气含量的测定 a、可燃物要求:足量且产物是固体:选择红磷 b、装置要求:气密性良好 c、现象:有大量白烟产生,广口瓶内液面上升约1/5体积 d、结论:空气是混合物; O2约占1/5,可支持燃烧; N2约占4/5,不支持燃烧,也不能燃烧,难溶于水 e、探究:①液面上升小于1/5原因:装置漏气,红磷量不足,未冷却完全 ②能否用铁、铝代替红磷?不能原因:铁、铝不能在空气中燃烧 能否用碳、硫代替红磷?不能原因:产物是气体,不能产生压强差 @氮气:惰性保护气(化学性质不活泼)、重要原料(硝酸、化肥)、液氮冷冻 @稀有气体(He、Ne、Ar、Kr、Xe等的总称):保护气、电光源(通电发不同颜色的光)、激光技术 三、混合物:是由两种或两种以上的物质混合而成(或由不同种物质组成)例如,空气,溶液(盐酸、澄清的石灰水、碘酒、矿泉水),矿物(煤、石油、天然气、铁矿石、石灰石),合金(生铁、钢) 注意:氧气和臭氧混合而成的物质是混合物,红磷和白磷混合也是混合物。 纯净物、混合物与组成元素的种类无关。即一种元素组成的物质可能是纯净物也可能是混合物,多种元素组成的物质可能是纯净或混合物。 四、.纯净物:由一种物质组成的。例如:水、水银、蓝矾(CuSO4·5H2O)都是纯净物 冰与水混合是纯净物。名称中有“某化某”“某酸某”的都是纯净物,是化合物。 一、空气污染源:工业、交通、生活污染源 二、对空气造成污染的主要是有害气体(CO、SO2、氮的氧化物)和烟尘等。目前计入空气

(3)空气污染的危害、保护: 危害:严重损害人体健康,影响作物生长,破坏生态平衡.全球气候变暖,臭氧层破坏和酸雨等保护:加强大气质量监测,改善环境状况,使用清洁能源,工厂的废气经处理过后才能排放,积极植树、造林、种草、废气除尘处理,煤炭综合利用,减少直接以煤为原料,开发新能源,植树种草等 (4)目前环境污染问题: 臭氧层破坏(氟里昂、氮的氧化物等)温室效应(CO2、CH4等) 酸雨(NO2、SO2等)白色污染(塑料垃圾等) 构成物质的微粒 一、概述 微观的粒子有:原子、离子、分子、电子、质子等,它们都是微观概念,既表示种类又可表示个数。 分子、原子、离子都是构成物质的粒子。 A、金属单质和稀有气体由原子直接构成; B、非金属单质、非金属与非金属形成的化合物由分子构成。 C、化合物中既有金属元素又有非金属元素的离子化合物是由离子构成。 二、分子: 分子是保持物质化学性质的最小粒子。分子由原子构成。 例:1个水分子由2个氢原子和1个氧原子构成 A、分子是构成物质的一种微粒,常见由分子构成的物质:水、氢气、氧气、氮气、二氧化硫、二氧化碳等。【由分子构成的物质,在物理变化中,分子本身不发生改变;在化学变化中,分子本身发生改变,生成新的分子。】 B、分子的微观特性:分子总是在不断地运动着;分子之间存在间隔;分子的质量很小。 三、原子: 1、原子是构成物质的另一种微粒。原子构成分子,原子也可直接构成物质,如金属汞、稀有气体等。 2、在化学变化中,分子本身发生变化,而原子本身没有变化,只是重新组合成新的分子,构成新的物质,所以,原子是化学变化中的最小粒子。(注意:原子不是构成物质的最小粒子。)

第二章空气、物质得构成 1、空气中氧气含量得测定得实验 实验原理: 4P + 5O2 2P2O5 实验装置: 2、空气得成分与组成 3、对人体吸入得空气与呼出得气体得探究 混合物:就是由两种或两种以上得物质混合而成(或由不同种物质组成)。 例如,空气,溶液(盐酸、澄清得石灰水、碘酒、矿泉水), 矿物(煤、石油、天然气、铁矿石、石灰石),合金(生铁、钢)

注意:氧气与臭氧混合而成得物质就是混合物,红磷与白磷混合也就是混合物。 纯净物:由一种物质组成得。 例如:水、水银、蓝矾(CuSO4 ·5H2O)都就是纯净物;冰与水混合就是纯净物。 单质:有同种元素组成得纯净物。(金属单质,非金属单质) 化合物:有不同种元素组成得纯净物。(酸、碱、盐、氧化物) 氧化物:如果化合物仅由两种元素组成,且其中一种元素就是氧元素。 构成物质得微粒 微观得粒子有:原子、离子、分子、电子、质子等,它们都就是微观概念,既表示种类又可表示个数。 分子、原子、离子都就是构成物质得粒子。 A、金属单质与稀有气体由原子直接构成; B、非金属单质、非金属与非金属形成得化合物由分子构成。 C、化合物中既有金属元素又有非金属元素得离子化合物就是由离子构成。 分子就是保持物质化学性质得最小粒子。分子由原子构成。 A、分子就是构成物质得一种微粒,常见由分子构成得物质:水、氢气、氧气、氮气、二氧化硫、二氧化碳等。【由分子构成得物质,在物理变化中,分子本身不发生改变;在化学变化中,分子本身发生改变,生成新得分子。】 B、分子得微观特性:分子总就是在不断地运动着;分子之间存在间隔;分子得质量很小。 原子就是构成物质得另一种微粒。原子构成分子,原子也可直接构成物质,如金属汞、稀有气体等。 2、原子得构成 原子得得构成:原子由核外带负电得电子与带正电得原子核构成,原子核由带正电得质子与不带电得中子构成。

第二章 空气、物质的构成 1、空气中氧气含量的测定的实验 实验原理: 4P + 5O 2 点燃 2P 2O 5 实验装置: 2、空气的成分和组成 3、对人体吸入的空气和呼出的气体的探究

混合物:是由两种或两种以上的物质混合而成(或由不同种物质组成)。 例如,空气,溶液(盐酸、澄清的石灰水、碘酒、矿泉水),矿物(煤、石油、天然气、铁矿石、石灰石),合金(生铁、钢) 注意:氧气和臭氧混合而成的物质是混合物,红磷和白磷混合也是混合物。 纯净物:由一种物质组成的。 例如:水、水银、蓝矾(CuSO4·5H2O)都是纯净物;冰与水混合是纯净物。 单质:有同种元素组成的纯净物。(金属单质,非金属单质) 化合物:有不同种元素组成的纯净物。(酸、碱、盐、氧化物) 氧化物:如果化合物仅由两种元素组成,且其中一种元素是氧元素。 构成物质的微粒 微观的粒子有:原子、离子、分子、电子、质子等,它们都是微观概念,既表示种类又可表示个数。分子、原子、离子都是构成物质的粒子。 A、金属单质和稀有气体由原子直接构成; B、非金属单质、非金属与非金属形成的化合物由分子构成。 C、化合物中既有金属元素又有非金属元素的离子化合物是由离子构成。 分子是保持物质化学性质的最小粒子。分子由原子构成。 A、分子是构成物质的一种微粒,常见由分子构成的物质:水、氢气、氧气、氮气、二氧化硫、二氧化碳等。【由分子构成的物质,在物理变化中,分子本身不发生改变;在化学变化中,分子本身发生改变,生成新的分子。】 B、分子的微观特性:分子总是在不断地运动着;分子之间存在间隔;分子的质量很小。 原子是构成物质的另一种微粒。原子构成分子,原子也可直接构成物质,如金属汞、稀有气体等。

第二章知识点总结 1.地势特征:西部高,东部低,呈阶梯状。西部以山地、高原、盆地为主,东部以平原和丘陵为主。第一级阶梯雄踞西南,主要是青藏高原。 2.阶梯分界线:第一级阶梯和第二级阶梯分界线:昆仑山脉——祁连山脉——横断山脉 第二级阶梯和第三极阶梯分界线:大兴安岭——太行山——巫山——雪峰山 3.地形特征:地形复杂多样,山区面积广大(山地33%、高原26%、盆地19%、丘陵10%、平原12%) 4.主要地形区:高原青藏高原、内蒙古高原、黄土高原、云贵高原 盆地塔里木盆地、准噶尔盆地、柴达木盆地、四川盆地 平原东北平原、华北平原、长江中下游平原(高原、盆地、平原顺序为从大到小) 丘陵东南丘陵、山东丘陵、辽东丘陵 5.山脉走向:东西走向、东北——西南走向的山脉较多,南北走向、西北——东南走向的山脉较少 东西走向:天山—阴山—燕山,昆仑山—秦岭,南岭,大别山 东北——西南走向:大兴安岭—太行山脉—巫山—雪峰山,长白山—武夷山,台湾山脉 南北走向:贺兰山,六盘山,横断山脉 西北——东南走向:阿尔泰山,祁连山,巴颜喀拉山,小兴安岭(以上为主要的) 7.要想充分合理利用山区资源,实现社会、经济和生态的协调发展,应科学规划,合理开发,做到开发与保护相结合。坚决杜绝乱砍滥伐,毁林开荒,禁止乱开矿,滥采矿,以及过量捕杀野生资源。坚持可持续发展战略,合理开发利用山区资源。 8.受纬度位置 ....影响,我国冬季南北气温差异大,7月份(夏季)除青藏高原等地区外,其他地方普遍高温,均在20摄氏度以上。1月份零摄氏度等温线——秦岭——淮河 9.我国冬季最冷的地方——黑龙江的漠河镇,夏季最热的地方——新疆的吐鲁番 “三大火炉”——重庆、武汉、南京 10.根据活动积温,我国划分五个温度带,从北到南依次是:寒温带,中温带,暖温带,亚热带,热带; 青藏高原位于高原气候区 ...... .....,是高原山地气候 11.受海陆位置 ....影响,降水自东南沿海向西北内陆逐渐递减,东南沿海一带,年降水量多在1600mm以上,而西北内陆有大片地区年降水量在50mm以下。 12.我国降水最多的地方——台湾的火烧寮,最少的地方——吐鲁番盆地中的托克逊 13.依据气候的干湿程度,我国可以划分为:湿润地区(降水量>800mm)、半湿润地区(400mm<降水量<800mm)、半干旱地区(200mm<降水量<400mm)、干旱地区(降水量<200mm),干旱和半干旱地区面积广大,主要在西北地区。 14.受纬度位置 ....共同影响,我国形成了显著的季风气候 ....和海陆位置

必修2第二章化学反应与能量 第一节 化学能与热能 1、在任何的化学反应中总伴有能量的变化。 原因:当物质发生化学反应时,断开反应物中的化学键要吸收能量,而形成生成物中的化学键要放出能量。化学键的断裂和形成是化学反应中能量变化的主要原因。一个确定的化学反应在发生过程中是吸收能量还是放出能量,决定于反应物的总能量与生成物的总能量的相对大小。E 反应物总能量>E 生成物总能量,为放热反应。E 反应物总能量<E 生成物总能量,为吸热反应。 2、常见的放热反应和吸热反应 常见的放热反应:①所有的燃烧与缓慢氧化。②酸碱中和反应。③金属与酸反应制取氢气。 ④大多数化合反应(特殊:C +CO 22CO 是吸热反应)。 常见的吸热反应:①以C 、H 2、CO 为还原剂的氧化还原反应如:C(s)+H 2O(g) CO(g)+H 2(g)。 ②铵盐和碱的反应如Ba(OH)2·8H 2O +NH 4Cl =BaCl 2+2NH 3↑+10H 2O ③大多数分解反应如KClO 3、KMnO 4、CaCO 3的分解等。 需要加热,吸热反应都需要加热,这种说法对吗?试举例说明。 点拔:这种说法不对。如C +O 2=CO 2的反应是放热反应,但需要加热,只是反应开始后不再需要加热,反应放出的热量可以使反应继续下去。Ba(OH)2·8H 2O 与NH 4Cl 的反应是吸热反应,但反应并不需要加热。 第二节 化学能与电能 (1)概念:把化学能直接转化为电能的装置叫做原电池。 (2)原电池的工作原理:通过氧化还原反应(有电子的转移)把化学能转变为电能。 (3)构成原电池的条件:(1)电极为导体且活泼性不同;(2)两个电极接触(导线连接或直接接触);(3)两个相互连接的电极插入电解质溶液构成闭合回路。 △ △

七年级(上)科学第二章知识点总结 一概念汇总 1.知识结构:

2.生物与非生物的区别在于生物: ①.有应激性 ②.能生长 ③.能进行新陈代谢(需要营养,需要排泄废物)(最基本的特征)

④.有严整的结构 ⑤.能生殖和发育 ⑥.有遗传和变异的特性 ⑦.能适应环境,影响环境 3.植物与动物的最主要的两个区别是: ①能否进行光合作用(根本区别)。植物可以,而动物不能。 ②能否自由或快速地运动。动物可以,而植物不行 4.地球上生存的动物已确定名称的约有125万多种,根据动物体内有无脊椎骨,分为脊椎动物 和无脊椎动物 5.脊椎动物根据形态、结构、生活习性分为鱼类、两栖类、爬行类、鸟类、哺乳类 6.植物的:其中根、茎、叶是营养器官,花、果实、种子是生殖器官。 7.植物根据繁殖方式分为种子植物和无种子植物,有种子的植物分为被子植物和裸子植物,用 种子繁殖;无种子植物的特点是:没有花,不形成种子,不用种子、用孢子繁殖。 8.瑞典博物学家:林耐是在分类学上做出了突出贡献的科学家。 9.生物分类的依据:生物的形态结构、功能以及生物之间的亲缘关 10.系界门纲目科属种,级别越高,种类越多,共同点越少,级别越低,种类越少,共同点越多, 分类的最小单位是——种。 11.多细胞生物体都由受精卵细胞发育而来,细胞分裂是一个相对独立的 12.过程,细胞的生长和分化常常是相伴而行的。 13.细胞分裂:一个母细胞经过复杂变化,分裂成两个子细胞的过程叫细胞分裂。一个细胞经过一 次分裂之后,细胞的大小、个数发生变化;形态、结构、功能不变。细胞分裂过程中,最引人注意的变化是①出现染色体②染色体平均分配到子细胞中。 14.对于单细胞生物而言,细胞分裂的结果是使它的个体数增加 15.细胞生长:子细胞吸收营养物质,合成自身的组成物质,不断长大的过程。生长过程中,它 的形态、结构和功能没有发生变化。只是增大个体体积。 16.细胞分化:子细胞在生长过程中形成不同形态和功能的细胞的过程。细胞分化增加了细胞种 类,形成具有不同形态和功能的细胞。 17.一个受精卵细胞经过细胞分裂、生长、分化,可以发育成体形庞大、结构复杂的多细胞生物 体。 18.细胞通过(细胞分裂)能产生与自己一样的细胞,在此过程中,母细胞内出现(染色体),最 后这些物质会(平均分配)到两个子细胞中去。子细胞能不断长大,这个过程称为(细胞生长)。有的子细胞发生了变化,形成具有不同(功能)和(形态)的细胞,这个过程称为细胞的分化。 19.高大植物之所以能“顶天立地”就是与植物细胞的细胞壁有关。 20.制作临时装片的操作顺序应该是擦、滴、取、展、盖、染、吸。 21.生物体一般是由细胞构成的,大多数生物属于多细胞生物,少数属于单细胞生物,如衣藻属 于单细胞植物、草履虫属于单细胞动物。 22.衣藻的细胞结构有细胞壁、细胞膜、细胞核、细胞质、叶绿体、鞭毛、眼点、伸缩泡 23.为什么衣藻是植物——因为衣藻只有一个细胞,具有叶绿体,能进行光合作用,自己制造营 养物质。衣藻的鞭毛可以帮助运动;眼点可以感知光线强弱, 24.草履虫的细胞结构有纤毛、口沟、食物泡、伸缩泡、大核小核、细胞膜、细胞质 25.单细胞生物的共同特征——个体微小,全部生命活动在一个细胞内完成,一般生活在水中 26.细菌是一种没有细胞核的微生物,是原核生物。根据形态不同,细菌可分螺旋菌、球菌、杆 菌三类。所有的细菌都有细胞壁、细胞膜、细胞质这三种结构,细菌没有叶绿体,只能依赖寄

《第2章空气、物质的构成》测试卷一.选择题(共46小题) 1.下列有关空气的说法不正确的是() A.空气中氮气和氧气的体积比大约是4:1 B.氮气用于填充食品包装袋是因为氮气的化学性质稳定 C.空气中的二氧化碳会造成酸雨 D.液氧可用作火箭发射时的助燃剂 2.通过实验测定了空气组成的科学家是() A.拉瓦锡B.达尔文 C.道尔顿D.牛顿3.测定空气中氧气含量通常使用的物质是() A.硫B.木炭C.蜡烛D.红磷4.下列关于空气的说法中错误的是() A.空气是人类宝贵的自然资源 B.空气中的氮气常用作保护气 C.空气中的稀有气体常用作灭火剂 D.空气中的氧气主要来自植物的光合作用 5.下列有关物质的性质及相关用途的叙述,正确的是() ①氧气易溶于水,使得鱼能在水中生存; ②氮气的化学性质不活泼,可用作粮食和食品仓库的保护气; ③氧气能支持燃烧,所以可用作火箭的高能燃料; ④由于稀有气体有惰性,所以常用作保护气。 A.①②③B.①②④C.①③D.②④6.“绿水青山就是金山银山”。下列物质的大量排放不违背该理念的是()A.工业废水B.二氧化硫C.固体粉尘D.氮气

7.打赢蓝天保卫战,是党的十九大做出的重大决策部署。以下做法不合理的是()A.关停重污染企业B.限制燃放烟花爆竹 C.推广使用新能源汽车D.露天焚烧作物秸秆 8.“见著知微”是化学学科的重要特点之一。它是指通过实验现象的观察、思考和推论。建立起对微小的原子、分子的认识。下列不符合这一特点的是() A.蔗糖溶解B.水的电解实验 C.测定空气里氧气含量D.A烧杯中溶液变红 9.分子是构成物质的一种粒子。“闻酒知香”体现了() A.分子是由原子构成的B.分子是不断运动的 C.分子之间有间隙D.分子可以再分 10.下列说法正确的是() A.单质是由单原子构成的分子 B.只有单质与化合物才能形成混合物 C.一种元素只能形成一种化合物 D.原子可以相互结合形成分子 11.下列粒子不能直接构成物质的是() A.原子B.分子C.电子D.离子 12.原子论和分子学说的创立,奠定了近代化学的基础。分子与原子的本质区别是()A.分子运动速率快,原子运动速率慢 B.分子大,原子小

地理必修二第二章知识点总结城市与城市化 第一节城市内部空间结构 1)城市土地利用和功能分区 (1)城市内部因土地利用方式的不同,一般可以将城市用地分为商业用地、工业用地、政府机关用地、住宅用地、休憩及绿化用地、交通用地和农业用地等不同 类型。 (2)不同类型的土地利用在城市中的集中,就形成了不同的功能区,列如住宅区、商业区、工业区等。但功能区之间并无明确的界限。某一种功能区可能兼有其 他类型的用地。 (3),1,住宅区:城市中最为广泛的一种土地利用方式,在城市中所占的面积最大。 并且分化出了高级住宅区和中低级住宅区。高级住宅区多建在城市外缘,房屋 面积较大,多处于城市河流上游,上风向及环境优美、文化设施齐全的地方。 低级住宅区房屋面积狭小,往往分布在内城和工业区附近,环境相对较差。 ,2,商业区:多位于市中心、交通干线的两侧或街角路口,主要为点状或条状 分布,在某些大城市或特大城市的市中心,会形成特殊商业区(中心商务区, 简称CBD),其中有大型商场、豪华酒店、知名大公司的总部,可以提供金融、 保险、旅游等服务。 ,3,工业区:由城市内部工业相互聚集而形成。专业化程度较高,并且企业之 间往往有很强的协作性。工业企业多处于靠近河流、铁路、公路等交通比较便 捷的地带用来布置其厂房和仓库等设施。 2)城市内部空间结构的形成和变化 (1)不同功能区的分布和组合构成了城市内部的空间结构,也叫做城市地域结构。不同的城市,其内部空间结构是不同的。 (2)城市地域结构模式主要有三种:1同心圆模式:呈同心圆状,一般有五个同心圆构成,形成因素是地租因素。 2 扇形模式:城市各功能区沿着交通线呈扇形或楔形向外扩展的趋势,其形状由交通因素影响。 3 多核心模式:随着城市不断向外扩展,范围越来越大,原有市中心区由于地价高、交通和居住拥挤等原因,使远离中心的郊区出现了新的核心,城市围绕不同的点,发展成多核心模式。 (3)土地付租能力的不同,也决定着功能区的分布状况。其中,商业区付租能力最强,所以分布在距离市中心较近的地区。住宅区付租能力一般,所以分布在距离市中心较远的地区。工业区付租能力最低,搜所以一般分布在距离市中心最远的地区。 (4)影响城市内部空间结构形成的因素:1,经济因素,影响城市内部空间结构的交通通达度和距离市中心的远近。2社会因素,其中包括居民收入、本地知名度以及种族或宗教信仰的不同影响城市内部空间结构的形成。3,历史因素,包括早期的土地利用方式和昔日土地利用方式的不同影响城市内部空间结构的形成。4行政因素,国家政策和行政规划会干预城市社会经济的发展。影响城市内部空间结构。 第二节不同等级城市的服务功能 1)城市的不同等级 (1)城市是有等级的,这种等级通常是以城市人口规模来划分的。从小到大一

空气物质的构成测试 The pony was revised in January 2021

《第二章空气、物质的构成》测试 (时间45分钟,满分100分) 班级________________姓名__________________学号______________ 一、选择题(每题只有一个正确选项,每题2分,共28分) 1.空气是一种十分重要的天然资源。在空气的成分中,体积分数约占78%的是( ) A.氮气?B.氧气?C.二氧化碳?D.稀有气体 2.虾条、薯片等易碎食品常充有一种廉价易得的气体,目的是防止食品变质,并可防止食品在运输过程中被压碎,该气体是() A.氧气 B.氮气 C.二氧化碳 D.水蒸气

3.电工使用的“电笔”内充有一种气体,通电后会发红光,用以帮助电工判断用电器是否通电。人们常把“电笔”内发红光的管称为() A.氧管 B.氮管 C.氖管 D.氦管 4.下列物质中,属于纯净物的是() A.凉茶 B.蒸馏水 C.苹果醋 D.可乐 5.空气污染给人类和大自然带来严重危害。下列措施中,对减少空气污染没有直接作用的是() A.减少煤、石油等化石燃料的使用B.工厂的废气经净化处理后排放C.提倡使用无磷洗衣粉D.更多地利用太阳能、风能等清洁能源 6.用分子的相关知识解释下列生活中的现象,其中错误的是()

7.分子和原子的主要区别是() A.分子大,原子小 B.分子间有间隔,原子间没有间隔 C.在化学变化中,分子可分而原子不可分 D.分子在不停地运动,原子不运动 8.根据粒子结构示意图给出的信息,判断下列说法中正确的是() A.①②③表示的是3个原子B.③表示的元素是非金属元素 C.①③表示的是阳离子D.①②表示的元素化学性质相似 9.下列对分子、原子、离子的认识,正确的是() A.原子是最小的粒子,不可再分 B.温度越高,分子运动速率越快 C.分子是保持物质性质的一种粒子 D.铝原子和铝离子的化学性质相同

第二章第一节由多种物质组成的空气 教学目标: 1.了解空气的组成; 2.了解什么是混合物和纯净物,并能进行区别; 3.了解排水集气法的基本原理; 4.简单了解氮气和稀有气体的特性和用途以及空气的污染和污染防治的有关知识。 教学重点: 1.通过实验判断空气的组成; 2.能区别简单的混合物和纯净物。 知识与技能: 1.知道空气的成分及其体积分数; 2.初步了解简单仪器的使用,学会简单的实验操作; 3.了解氮气、稀有气体的化学性质和用途; 4.了解造成空气污染的主要原因及预防大气污染。 过程与方法: 初步体验化学探究的过程,体验动手操作的愉悦,学会观察、思考、分析、联想,敢于发表自己观点,善于交流与讨论。 情感态度与价值观: 初步形成探究的欲望,培养一丝不苟的学习习惯和严谨的科学态度,增强环保意识。 教学重点、难点: 探究空气的成分,纯净物、混合物概念的形成。 教学方式:科学探究,实验——讨论——归纳 教学过程:导入新课,提出问题: 1.你对空气了解多少; 2.你能证明空气的存在吗? 3.你能“捕捉”到空气吗? 设计意图: 创设情景、激发兴趣,培养学生积极动脑、积极发言的习惯。 一、探究空气的成分

空气是由多种气体组成的,各组分气体的体积分数大约是:氮气78%,氧气21 %,氦、氖、氩等稀有气体0.94 %,二氧化碳0.03 %,其他气体和杂质0.03 %。 混合物:由两种或两种以上物质混合而成的是混合物。 纯净物:只由一种物质组成的叫纯净物。 纯净物有固定的组成,混合物没有固定的组成。 讲解:我们已经知道空气是一种有多种成分的气体,且空气中各成分的含量是不相同的。 1.观察红磷燃烧现象; 2.观察进入集气瓶中水的体积。 设计意图: 培养学生观察能力、分析能力,体验科学探究过程,让学生学会归纳小结、整理知识。 引出混合物和纯净物概念,培养学生知识迁移能力。 讲述空气成分的发现史,培养学生们严谨的科学态度和一丝不苟的学习习惯。 学生实验:“捕捉”空气的实验。 提问:怎样把一只集气瓶中的空气“捕捉”到另一只集气瓶中? 设计意图:培养学生动手操作能力。 二、氮气和稀有气体 讲解氮气的性质和用途,使学生对空气中主要成分氮气用途有所了解。 植物吸收氮的原理:引导学生阅读并讲解,讲述稀有气体化学性质和它在生产和科研中的用途。 设计意图: 拓展学生知识面,形象、直观地了解稀有气体。 三、人类需要洁净的空气 提问: 1.造成空气污染的主要原因是什么? 2.被污染后空气会造成哪些危害? 3.怎样防止空气被污染? 设计意图: 联系实际,体现“学以致用”的原则,培养学生环保意识。 空气质量的监测和日报: