日本建筑师坂茂(Shigeru Ban)催生了世界首例的「纸的建築」,坂茂还將其应用在阪神地震后搭建的临

时建筑及恆久建築物上。

一九八六年,从美国留学归国的坂茂,在Alvar Aalto特展的会场设计,因为经费有限,无法使用芬兰最具代表性的建筑师Aalto爱用的木材,他以纸管作为展馆的內墙、天花板及展示台,這次的经验,让坂茂意外发现纸管的强度远超过想像,进而孕育「纸建筑」的创作原点。

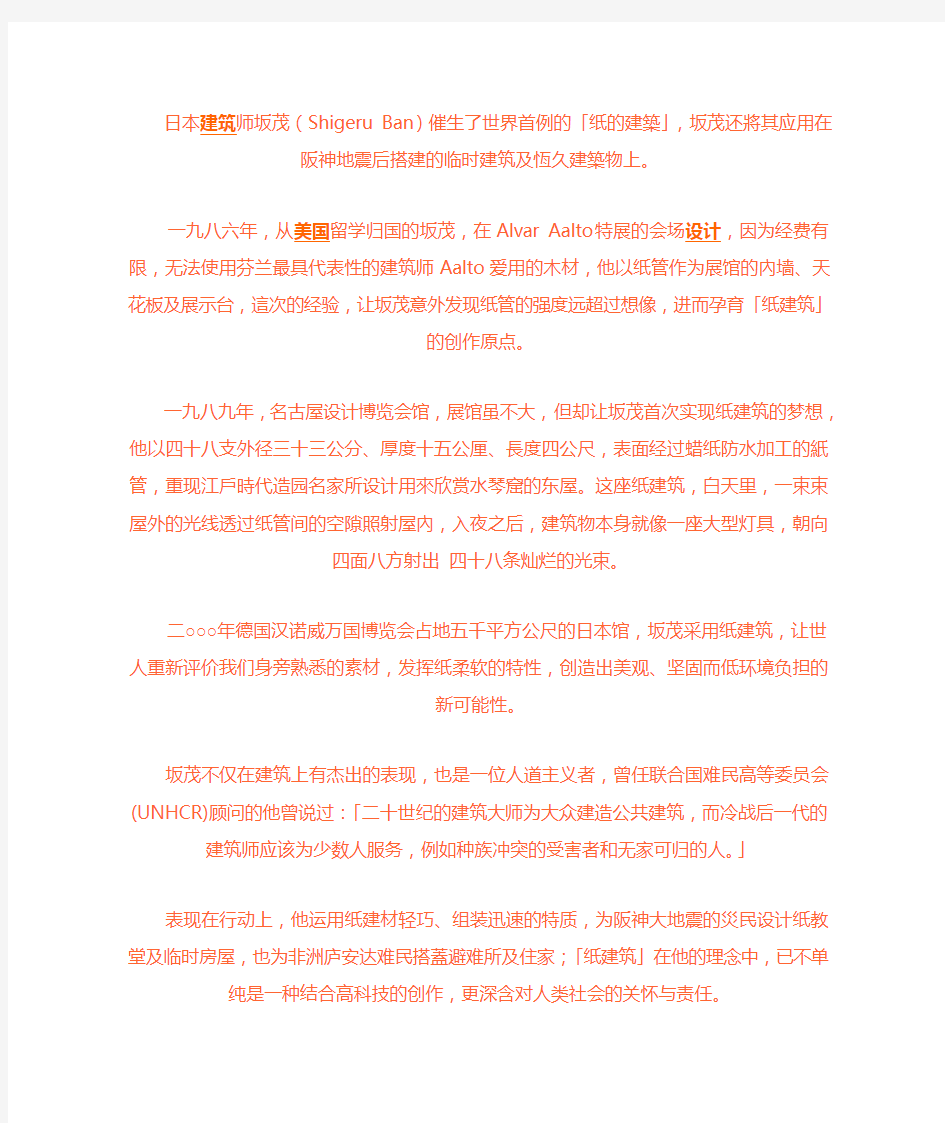

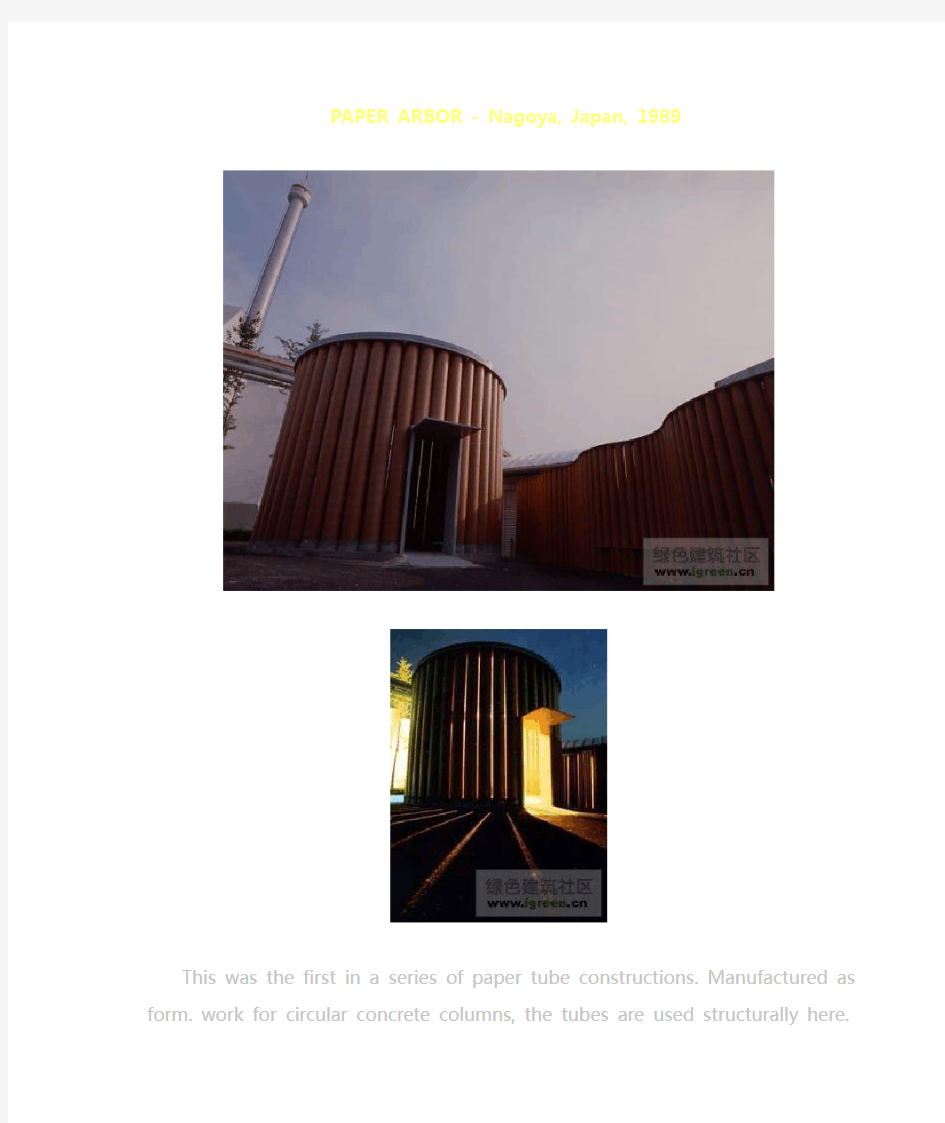

一九八九年,名古屋设计博览会馆,展馆虽不大,但却让坂茂首次实现纸建筑的梦想,他以四十八支外径三十三公分、厚度十五公厘、長度四公尺,表面经过蜡纸防水加工的紙管,重现江戶時代造园名家所设计用來欣赏水琴窟的东屋。这座纸建筑,白天里,一束束屋外的光线透过纸管间的空隙照射屋內,入夜之后,建筑物本身就像一座大型灯具,朝向四面八方射出四十八条灿烂的光束。

二○○○年德国汉诺威万国博览会占地五千平方公尺的日本馆,坂茂采用纸建筑,让世人重新评价我们身旁熟悉的素材,发挥纸柔软的特性,创造出美观、坚固而低环境负担的新可能性。

坂茂不仅在建筑上有杰出的表现,也是一位人道主义者,曾任联合国难民高等委员会(UNHCR)顾问的他曾说过:「二十世纪的建筑大师为大众建造公共建筑,而冷战后一代的建筑师应该为少数人服务,例如种

族冲突的受害者和无家可归的人。」

表现在行动上,他运用纸建材轻巧、组装迅速的特质,为阪神大地震的災民设计纸教堂及临时房屋,也为非洲庐安达难民搭蓋避难所及住家;「纸建筑」在他的理念中,已不单纯是一种结合高科技的创作,更

深含对人类社会的关怀与责任。

PAPER ARBOR - Nagoya, Japan, 1989

This was the first in a series of paper tube constructions. Manufactured as form. work for circular concrete columns, the tubes are used structurally here. Forty-eight of these tubes (325mm in diameter, 15mm thick and 4m high) are treated with paraffin water-proofing and fitted onto a precast concrete base in a circle.总共有48根纸管(直径325,15厚,4米高)被插入混凝土现浇的圆形基础中。These were stiffened with a glue compound 胶合物and joined at their heads by a wooden compression ring. The

roof consisted of tenting fabric hung from tension wire arranged in a spoke-like configuration. After the structure was dismantled, the strength of the paper tubes was analyzed. Despite being subject to six months of wind and rain, the hardening of the glue and moderate exposure to ultraviolet rays 紫外线actually resulted in increasing the compressive strength of the tubes.

ODAWARA HALL AND EAST GATE- Odawara, Kanagawa, Japan,

1990

To commemorate the fiftieth anniversary of the Odawara municipality, the local government commissioned a temporary multi-purpose hall. The mayor wanted a wooden building at first, but, in light of the budget and time limit, it was suggested that the hall be constructed of paper tubes and the tubes themselves be viewed as an “evolved wood.”进化的木。Since the scale of the building far exceeds that of the Paper Arbor which was built a year earlier, a special building permit was required before construction could begin. However, the construction period did not allow enough time for permit process, so the paper tubes are used in the self-standing exterior and interior walls (and could withstand wind pressure only) 通过纸管来充当外墙和内墙并抵挡风压and columns of steel were used to support the roof 由钢柱支撑屋顶. The interior space of about 1300 square meters was composed of 330 paper tubes (525mm in diameter, 15mm thick, and 8m long). The spaces between the tubes were filled with clear vinyl tubing to filter natural light.纸管间填充透光的乙烯基管状材料。One large paper tube with a diameter of 1.2 m as a restroom.一个巨大的直径为1.2米的纸管充当休息室。

LIBRARY OF A POET- Zushi, Kanagawa, Japan, 1991

This library was built as an annex to a house I had previously expanded previously expanded and improved. The project was influenced by the Odawara Pavilion, which the owner had seen. He felt that a paper library would be best suited to house paper books. A variation of the paper tube truss 纸管束used in the East Gate at Odawara was used here. The tubes used in the library were 100mm in diameter and 12mm thick,用于书房的纸管直径为100,12厚。slightly smaller than those used at Odawara, but similarly, post-tensioned steel wires承担后张力的铁丝were used for the spanning sections. Where steel angles were used to form. the joints at Odawara, 38 square mm timber pieces were employed for the library. The four floor to ceiling bookshelves along the sides of the room are structurally independent of the paper tubes and are cantilevered off the floor, 书架与主结构桁架系统是独立的,absorbing the horizontal load. The bookshelves, which contain insulating material and have an exterior finish, were fabricated separately at a factory.

MIYAKE DESIGN STUDIO GALLERY - Shibuya, Tokyo, Japan, 1994

Zoning laws necessitated a fire-resistant external wall in order to use paper tubes as the primary structure.将纸管作为主要结构,对防火区的划定是重要的。The paper tubes take the vertical loads. Thus the intersection of the paper tubes and the floor has been designed very simply to avoid slippage. 纸管承担竖向荷载,因此在纸管交叉处以及在与地面的连接处被特殊处理以避免滑移。The building's plan, a 16.5 by 5.2m rectangle, is based upon the Grecian agora 希腊的集会市场- a space created simply by columns and shade. The outer row of paper tubes cast striped shadows across the floor, which change during the day, and provide a sense of animation. The ceiling casts a curved shadow on the paper tube and chairs were created specifically for this space.

PAPER HOUSE - Lake Yamanaka, Yamanashi, Japan, 1995

An S-shape configuration comprised of 110 paper tubes (2.7m high, 275mm in diameter and 148mm thick) defines the interior and exterior areas of the paper house. This was the first project in which paper tubes were authorized for use as a structural basis in a permanent building. 这是第一例将纸管结构用于永久性的建筑。Ten paper tubes support the vertical load and the eighty interior tubes bear the lateral forces. 10根纸管支撑竖向的荷载80根室内纸管承担侧向力。The cruciform. wooden joints in the bases of the columns are anchored to the foundation by lug screws and cantilevered from the floor. 在基础部分的木制十字接头通过螺丝

钉铆固在地基上。The large circle formed by the interior tubes forms a big area. A freestanding paper tubes column with a 1.2m diameter in the surrounding gallery contains a toilet. The exterior paper tubes surrounding the courtyard stand apart from the structure and serve as a screen. The living area in the large circle is without furnishing or detail other than an isolated kitchen counter, sliding doors, and movable closets. When the perimeter sashes are opened, the roof, supported by the colonnade of paper tubes, is visually emphasized and a spatial continuity is created between the surrounding gallery space and the outdoor terrace.

PAPER CHURCH - Nagata-ku, Kobe, Japan, 1995-2005 (disassembled)

This community center was built by church volunteers whose house of worship was destroyed by Kobe earthquake in 1995. Materials were donated by a number of companies, and construction was completed in only five weeks by the 160 volunteers. The plan(10 x 15m) is enclosed within a skin of corrugated, polycarbonate sheeting聚碳酸酯护墙板. Within this, 58 paper tubes (325mm in diameter, 14.8mm thick, and 5m high), were placed in an elliptical pattern. The eclipse is based on those in Bernini’s church designs, and the space between the eclipse and the outer edge of rectangular-shaped site formed a corridor and provided lateral support. At the entrance to the eclipse, the spacing of the paper tubes was widened, and the facade fully glazed to form. a continuous, unified space between the interior and exterior.

JAPAN PAVILLION, EXPO 2000 HANNOVER - Germany, 2000

Despite construction problems, the abrupt replacement of the engineer, months long construction delays, and the necessary addition of a PVC membrane over the paper membrane for fire safety issues在纸膜上加PVC膜以做防火的需要, the Pavilions has been a great leap forward in the field of paper architecture. The main theme of the Hanover Expo was the environment and the basic concept behind the Japan Pavilion was to creat e a structure that would produce as little industrial waste as possible when it was dismantled.创造一种结构当它被拆除时产生最小的工业浪费。The goal was either to recycle or reuse 再循环利用almost all of the materials that went into the building. The first structural idea was for a tunnel arch of paper tubes, similar to the Paper Dome. However, the Paper Dome was limited by the high cost of wooden joints.纸圆顶因为昂贵的木节点而受限制I proposed a grid shell using lengthy paper tubing 长型的纸管格栅and without joints to my collaborator, Frei Otto. The

tunnel arch would be about 73.8m long, 25m wide, and 15.9m high. The most critical factor临界因子was lateral strain along the long side长型方向上的横向张力, so instead of a simple arch I chose a grid shell of three-dimensional curved lines with indentations in the height and width directions, which are stronger when it comes to lateral strain.

PAPER THEATER - Amsterdam, Holland, 2003

PAPER TEMPORARY STUDIO - Paris, France, 2004

The temporary structure is a tubular space of 34.5m in length and 4.4m in width. The circular vault space is entirely covered in its length by a waterproof membrane and panel system that is supported on a system of cylindrical ribs圆柱肋骨. These are made of 29 semi-circular arches,由29个半圆弓形结构组成equal in length, and a network of transversal wind-bracing elements横向的抗风支撑原理. The arches are at 1.2m intervals. 弓形肋骨间距1.2米。The ribs are made of paper tubes, inside 120mm diameter, 760mm external diameter.

The whole structure, vault and base, is covered by a system of external membrane in PTFE (Poly Tetra Fluoro Ethylene in strict accordance with current fire regulations) that provides the water-proofing.整个拱顶结构和基础覆盖了一层聚四氟乙烯膜。The two lateral facades and

gables are in timber structure and infill panels.

The temporary structure is conceived as one whole continuous space. The different zones are created by partial partitioning formed by tall shelving units.

The space is sub-divided into successive areas: reception hall, conference room, work space, rest zone and model workshop.

CENTRE D'INTERPRETATION DU CANAL DE BOURGOGNE -

Pouilly-en-Auxois, France, 2005

The boathouse is the 1st phase of a large cultural complex dedicated to the history of the “Canal de Bourgogne” that also includes a small museum. It has bee n conceived as a paper tube structure and will shelter an old boat to present it to the public.

The small museum is a place for viewing exhibitions and holding pedagogical activities教育活动. Its building is a transparent glass box, open to the surrounding landscape. Its structure relies on light metallic shelf angles轻质的角钢used throughout the building, thus providing flexible partitions and display in the exhibition area.

The boathouse and the museum are located near each other in a rural area, on the border of the canal where it forms a pool.

NAKED HOUSE - Saitama, Japan, 2000

The external walls made of two sheets of corrugated fiber-reinforced plastics and the inner walls made of a nylon fabric are both mounted on wooden stud frames and sit in parallel.外墙由两层纤维增强塑料板组成内墙采用尼龙纤维,并固定在木框架上。In between are attached clear plastic bags, carefully stuffed with strings of foamed polyethylene for insulation purpose.中间是塞满聚乙烯泡沫的塑料袋,用于绝缘。Through these bags a soft diffused light fills in the interior of the house.

The house consists of one unique large space of two-story high in which four personal rooms on casters can be moved freely. To reduce weight and optimize mobility灵活性, these rooms are not very large and hold a minimum of belongings and fittings. They can be moved accordingly to the needs of their use. Placed against the walls of the house, in front of the heating or air-conditioning units, warm air or a cooling breeze can flow into it. They can also be put side by side and create a larger room, when their sliding doors are removed. They can be taken outside, on the terrace, for the full use of the space inside. They can also work as a supplementary floor for the children to play on top.

Nomadic Museum LA, 2006

坂茂建筑事务所: 日本地震应急庇护所 坂茂 作者:佚名文章来源:本站原创点击数:544 更新时间:2011-3-22 14:33:46 坂茂建筑事务在日本东北地区分发他们设计的纸板模数隔墙应急庇护所 日本建筑师坂茂(Shigeru Ban ),是当今国际最受瞩目的中生代建筑师之一,他的创作遍布全世界,最为人熟悉的从东京的三宅一生住宅,到2000年德国汉诺威世界博览会日本馆,从纽约“游牧博物馆”到法国庞皮度中心新馆的设计,都是他的作品。 但坂茂最广为人知的特色则是对自然建筑材料的运用,尤其是大胆采用纸管材料,从1989年开始,创作一系列的“纸建筑”的探索实验,充分展现建筑设计和自然环境融合的创新思考。他不仅是国际知名的建筑师,更是一位人道主义者,他曾说:“二十世纪的建筑大师为大众建造公共建筑,而冷战后一代的建筑师应该为少数人服务,例如种族冲突的受难者和因灾难而无家可归的人们。” 坂茂的人道主义观充分表现在他的行动上,他运用纸建材的轻巧、组装迅速的特点,为大地震后的

阪神灾民设计纸教堂及临时房屋,也为非洲卢旺达难民搭可以安身的居所。“纸建筑”对于坂茂的理念里不仅仅是一种结合高科技的创作,更深含了他作为知识创造者对人类社会的关怀与责任。 坂茂建筑事务所近日在日本东北地区的地震避难所和体育馆中分发他们设计的纸板隔墙,并作为应急避难所供灾民使用。更多关于此项捐赠的信息请参见坂茂事务所网站上的“日本地震”专栏。 在此次地震撤离中,紧急避难于各个公共避难所的灾民们,生活隐私难以得到保障,这更加深了他们精神上的痛苦。由坂茂设计的纸板模数隔墙为地震中的人们提供了一种方便快捷,经济而灵活的解决方式,通过这种便携式隔板,他们可以在保证隐私的前提下生活。 建筑师坂茂以及他位于日本东京的事务所总部,在世界范围内建造了一大批以纸和硬纸板作为建筑结构材料的住房和建筑,自从2004年日本新鸿niigata地震开始,坂茂就将自己设计的这种纸板建筑作为地震救灾中的应急避难所,为大批灾民提供了庇护场所。经过一次次在灾害中的实践,坂茂将自己的应急建筑进行多次修改,最终形成了现在我们见到的这种模数化隔板系统。这种隔板建筑用硬纸板做成的纸管作为结构支撑柱,配以胶合板连接件,用绳子作为固定装置,用白布做为建筑隔墙。每一座单元建筑面积为180平方米,不同大小的房间倚靠原有承重墙体建造。

世界十大最著名建筑师的生平及作品介绍一:创新建筑师代表: Santiago Calatrava (卡拉特拉瓦) Santiago Calatrava 是世界上最著名的创新建筑师之一,也是备受争议的建筑师。Santiago Calatrava以桥梁结构设计与艺术建筑闻名于世,他设计了威尼斯、都柏林、曼彻斯特以及巴塞罗那的桥梁,也设计了里昂、里斯本、苏黎世的火车站。最近的作品就是著名的2004年雅典奥运会主场馆。 由于Calatrava 拥有建筑师和工程师的双重身份,他对结构和建筑美学之间的互动有着准绳的掌握。他认为美态能够由力学的工程设计表达出来,而大自然之中,林木虫鸟的形态美观,同时亦有着惊人的力学效率。所以,他常常以大自然作为他设计时启发灵感的泉源。他设计的桥梁以纯粹结构形成的优雅动态而举世闻名,展现出技术理性所能呈现的逻辑的美,而又仿佛超越了地心引力和结构法则的束缚。 有的时候,他的设计难免会让人想起外星来客,极其突兀的技术美似乎全然出乎地球人的常规预

料。这当然是得益于他在结构工程专业上的特长。早自20世纪初以来,桥梁的设计一直被托付给了路桥结构工程师,建筑师退避三舍好像已成习惯。由于有了卡拉特拉瓦,全世界的建筑师们才忽然发现了新的课题,在90年代前后爆发了对桥梁进行建筑设计的热潮,从一个新的角度重新开始塑造城市中的这类元素,进而影响到城市的面貌。2001年,卡拉特拉瓦在美国的第一个作品建成,是威斯康星州密尔沃基的美术博物馆扩建工程。此地原有一个旧馆,是在1957年由当地的建筑师事务所设计的,这一次卡拉特拉瓦加建的Quadracci展厅,名号不大,其实却造成了绝对喧宾夺主的局面。

全球著名十大建筑设计师及作品介绍一:创新建筑师代表: Santiago Calatrava (卡拉特拉瓦) Santiago Calatrava 是世界上最著名的创新建筑师之一,也是备受争议的建筑师。Santiago Calatrava以桥梁结构设计与艺术建筑闻名于世,他设计了威尼斯、都柏林、曼彻斯特以及巴塞罗那的桥梁,也设计了里昂、里斯本、苏黎世的火车站。最近的作品就是著名的2004年雅典奥运会主场馆。 由于Calatrava 拥有建筑师和工程师的双重身份,

他对结构和建筑美学之间的互动有着准绳的掌握。他认为美态能够由力学的工程设计表达出来,而大自然之中,林木虫鸟的形态美观,同时亦有着惊人的力学效率。所以,他常常以大自然作为他设计时启发灵感的泉源。他设计的桥梁以纯粹结构形成的优雅动态而举世闻名,展现出技术理性所能呈现的逻辑的美,而又仿佛超越了地心引力和结构法则的束缚。 有的时候,他的设计难免会让人想起外星来客,极其突兀的技术美似乎全然出乎地球人的常规预料。这当然是得益于他在结构工程专业上的特长。早自20世纪初以来,桥梁的设计一直被托付给了路桥结构工程师,建筑师退避三舍好像已成习惯。由于有了卡拉特拉瓦,全世界的建筑师们才忽然发现了新的课题,在90年代前后爆发了对桥梁进行建筑设计的热潮,从一个新的角度重新开始塑造城市中的这类元素,进而影响到城市的面貌。2001年,卡拉特拉瓦在美国的第一个作品建成,是威斯康星州密尔沃基的美术博物馆扩建工程。此地原有一个旧馆,是在1957年由当地的建筑师事务所设计的,这一次卡拉特拉瓦加建的Quadracci展厅,名号不大,其实却造成了绝对喧宾夺主的局面。

日本建筑师坂茂(Shigeru Ban)催生了世界首例的「纸的建築」,坂茂还將其应用在阪神地震后搭建的临 时建筑及恆久建築物上。 一九八六年,从美国留学归国的坂茂,在Alvar Aalto特展的会场设计,因为经费有限,无法使用芬兰最具代表性的建筑师Aalto爱用的木材,他以纸管作为展馆的內墙、天花板及展示台,這次的经验,让坂茂意外发现纸管的强度远超过想像,进而孕育「纸建筑」的创作原点。 一九八九年,名古屋设计博览会馆,展馆虽不大,但却让坂茂首次实现纸建筑的梦想,他以四十八支外径三十三公分、厚度十五公厘、長度四公尺,表面经过蜡纸防水加工的紙管,重现江戶時代造园名家所设计用來欣赏水琴窟的东屋。这座纸建筑,白天里,一束束屋外的光线透过纸管间的空隙照射屋內,入夜之后,建筑物本身就像一座大型灯具,朝向四面八方射出四十八条灿烂的光束。 二○○○年德国汉诺威万国博览会占地五千平方公尺的日本馆,坂茂采用纸建筑,让世人重新评价我们身旁熟悉的素材,发挥纸柔软的特性,创造出美观、坚固而低环境负担的新可能性。 坂茂不仅在建筑上有杰出的表现,也是一位人道主义者,曾任联合国难民高等委员会(UNHCR)顾问的他曾说过:「二十世纪的建筑大师为大众建造公共建筑,而冷战后一代的建筑师应该为少数人服务,例如种 族冲突的受害者和无家可归的人。」 表现在行动上,他运用纸建材轻巧、组装迅速的特质,为阪神大地震的災民设计纸教堂及临时房屋,也为非洲庐安达难民搭蓋避难所及住家;「纸建筑」在他的理念中,已不单纯是一种结合高科技的创作,更 深含对人类社会的关怀与责任。 PAPER ARBOR - Nagoya, Japan, 1989

建筑的可能性——日本建筑师西泽立卫访谈录 (李江:以下简称李,西泽立卫:以下简称西泽)2010年普列茨克建筑奖获得者之一,另一位为妹导和世 李:我对日本建筑界有两个很深的印象。一是建筑师队伍积累雄厚。在各个年代层都拥有几位在世界上有影响力的建筑师,这在其他国家是少见的。二是建筑师分代比较明确。年轻一代无论是真正拥有自己的思想,还是为反抗而反抗,都有意识地与上一辈建筑师保持距离。西泽先生出生于1960年代中期,是日本新生代建筑师的代表。你在大学学习建筑的1980年代正是后现代主义、解构主义盛行的时期,当时你是如何看待这些潮流的呢? 西泽:1980年代前期流行后现代主义,当时我还不是大学生,所以后现代主义对我来说是后来的追加体验。研究生时期我读了罗伯特·文丘里的书,觉得非常有意思。他对学生时期的我影响很大。 李:你是指文丘里的理论,不是作品? 西泽:对,主要是理论。他也有一些好的作品。文丘里做了很多了不起的工作。首先他无视“历史”。例如他对罗马风建筑、巴洛克建筑、柯布西耶和赖特的现代建筑是等同看待的,完全打破了当时的历史观。另一方面他很重视“历史”。他的理论论及了西方建筑历史中几乎所有的东西,视野之宽阔,令人惊讶。另外,他研讨美国建筑、欧洲传统建筑,对建筑的“表皮”进行了分析,这在当时是一个非常新的视点。

李:1960年代正是“现代主义”最盛行的时候,大家对功能、空间、结构等建筑内部的东西很重视,奉若神明。 西泽:对,文丘里发现了不同于一般人考虑的、全新的建筑体系。他用“表皮”来分析建筑。本来这是很自然的事情,建筑一定是有外皮的。可当时只有文丘里非常明确地指出了这一点,他的想法很有个性。 李:他的代表作品“母亲的住宅”立面就很有新意。 西泽:对。但从根本上来讲他主要还是理论上的贡献。文丘里非常喜爱建筑。他评价建筑时,不是从“历史”的角度来判断这个建筑是否重要,而是强调这个建筑对自己是否重要。用这种自己建立起来的体系对历史上的建筑进行评价,完全不用“历史”的审美体系,因此,可以说文丘里是完全无视“历史”的。这给我很大的启发。 李:1980年代后期,解构主义的影响力非常大,特别是1988年在美国纽约现代美术馆举办的“解构主义建筑”的展览。 西泽:1980年代后期解构主义刚开始流行的时候,我正在大学学习。当时可以说解构主义来势凶猛。但我对解构主义没有一点儿兴趣。1988年解构主义的那个建筑展览,屈米、里勃斯金德、埃森曼、盖里、OMA都参加了。我只对OMA感兴趣。当时OMA被归类到解构派里,可我认为OMA的建筑和其他解构主义建筑师有根本的不同。我完全倾向OMA。实际上,在1980年代后期的日本,你很难不受到雷姆·库哈斯的影响,几乎所有的学生都在谈论库哈斯。

浅析坂茂(Shigeru Ban)的设计思想与纸、木建筑 "What is temporary and what is permanent?It does not depend on what material we use.A concrete building is temporary if a developer demolishes it a few years after it was built.A building made of paper can become permanent if乡eople love it.” 一一Interviewed by Martin Moeller 上述这段话来源于 Martin Moelle:对坂茂采 访中的一段,也被放在普 利兹克建筑奖官方网站 中坂茂的页面上,可见普 利兹克的评委们也认为 这段话最能代表坂茂本 身的建筑思想。坂茂认为 一栋建筑是永久还是临 时,是取决于人们对它的态度。这充分反映了日本经济危机对建筑师的影响,在所谓房地产‘泡沫’时期,开发商会买下一块土地,拆除上面的所有房屋,哪怕它们是刚刚完工的,因为在高涨的土地价格面前,房 屋建设的费用就是九牛一毛。而他在1995年为神户大地震建设的临时纸教堂,因为人们喜欢它,才得以存在了十年,并且搬迁到了台湾直到今天。这样的观点或者说思想贯穿了坂茂所有的建筑作品,很多人认为坂茂就是一位做临时建筑的建筑师,这恰是对他的误读。所以,为了尽量全面、正确地了解坂茂的轻型设计的思想,了解坂茂本人的教育与执业经历是必不可少的。 一、追随海杜克John Hejduk 坂茂出生于1957年的东京,他说他早年的生活经验对他的职业有影响。在他的童年,他曾经想成为一名木匠,因为他们家经历了多次加建,而他经常会捡木工用剩的边角料制作玩具,例如火车或者房子之类的。坂茂认为童年的经历养成了他讨厌丢弃东西的习惯,让他在执业后有冲动去重复利用不同的材料。在教育方面,坂茂首先进入了东京艺术大学(Tokyo University of the Arts)学习,他说,在入学考试中,他们被要求制造一个超高一米高的模型塔,并且只能用纸板完成,且不能浪费任何材料。在坂茂成名后又遇到东京艺术大学的老师,老师对 他说:“你还是在做一样的事情”。 1、辗转SCI-Arc 在日本现代建筑发展的过程中,除了棋文彦(Fumihiko Maki)和谷口吉生(Yoshio Taniguchi)之外,比较少著名的日本建筑师是在国外留学的,即使在今天,日本的建筑系学生也更喜欢在本国著名的学府如东京大学(University of Tokyo)、东京工业大学(Tokyo Institute of Technology)等学校中学习,因此日本建筑师也呈现明显的师承关系。但是明显的,坂茂是一个例外,他说他在读高中的时候就希望日后能在大学学习建筑,当时为了能考上东京大学的建筑学院,他前去就读了一种类似预科班的学校。在这时他通过杂志《a+u》了解 到了John Hejduk和库拍联盟,于是他改变了原来的打算,而一心想去 纽约进入库拍联盟学习。但是当年并没有互联网,而在日本也几乎没有 什么人了解库拍联盟,更糟的是,坂茂当时的英文也很差。在库拍联盟 的小册子中,坂茂了解到他们并不接受国际学生,所以他必须先申请另 一所美国大学,然后再转入库拍联盟。坂茂最初在挑选学校的时候并没 有特别的要求,幸运的是,最后南加州建筑学院(SCI-Arc California)接 受了他的申请。坂茂申请的时候是1977年,而南加州建筑学院是1974 年建立的,因此在当时还是一所非常新的学校,虽然Eric Owen Moss, Thom Mayne,Frank Gehry等著名建筑师己经在这任教了。也由于学院 刚刚成立,坂茂甚至不需要英语的成绩证明就进去了,当然这也归功于 他己经在日本的预科学校打下了建筑学基础。虽然南加州建筑学院只是 坂茂作为去库拍联盟的跳板,但实际上却比坂茂想象的有趣的多,Frank Gehr y在70年代的美国正处于他的鼎盛时期,而Thom Mayne也是后来 2005年的普利兹克奖获得者。不过即使如此,坂茂仍旧十分向往Hejduk 所在的库拍联盟,于是在1980年,坂茂放弃了在南加州建筑学院的所 有学分,己经大三的他终于转入了梦寐以求的库拍联盟,重新作为一个 大一新生再次开始了在建筑学院的学习。直到1984年坂茂从库拍联盟 毕业,他一共在两所学校花费了七年的时间,到底是什么驱使他如此向 往库拍联盟,Hejduk又是什么样的人,对坂茂有怎样的影响呢? 2、John Hejduk与库拍联盟 John Hejduk(约翰海杜克),1929年出生于美国纽约,1999年逝世。 他曾经就读库拍联盟(Cooper Union,1947-1950)辛辛那提大学 (University of Cincinnati,1950-1952)以及哈佛大学(Harvard, 1952-1953。他曾经在贝律铭的工作室工作过,然后才在1965年于纽约 成立自己的工作室,直到1975年,他才成为了库拍联盟的院长。他的 建筑生涯,可以说是以教育教学为主,设计生产为辅,这点和现代主义 四大师的Walter Gropius(格罗皮乌斯)很相似。他比较出名的作品包括克 洛兹堡塔和裙楼(Kreuzberg Tower and Wings),柏林的IBA社会住宅项 目(IBA Social Housing in Berfin。他还设计了大量实验性的住宅,例如所 谓的“墙宅”项目(Wall House,1968-1974),但是在大约四个方案当中, 只有一个真正建立起来一一二号墙宅(Wall House2)。 在20世纪50年代,在美国德克萨斯州,John Hejduk和Bernhard Hoesli(伯纳德.赫斯里)、Colin Rowe(柯林罗)、Robert Slutzky(罗伯特.斯 拉兹基)、Lee Hirsche(赫希)、Kan Nuhn(甘.鲁恩)、Irwin Rubin(欧文.鲁 宾)等人汇聚在一起,在对现代主义建筑的空间形式进行回顾的基础上, 对现代建筑的教育进行了探讨。后人将他们称为为“德州骑警”,这一 附有美国西部牛仔片色彩的称号。他们回顾了Le Corbusier(柯布西耶) 的“多米诺结构”和Theo Van Doesburg(凡.杜斯堡)的“空间构成”这两 者被认为是现代主义建筑最基本的空间图式,前者将钢筋混泥土框架结 构和抽象的空间形式结合,提出更多的设计可能,后者则更多地从新的 艺术和哲学概念出发,将抽象的空间要素和构成概念应用在设计当中。 而得州骑警的教师们通过回顾,发展出了“九宫格练习”这一有效的现 代建筑教育工具。最初是Slutzky和Hirsche开创了九宫格(nine grid)三 维练习的雏形,一开始仅仅是以三成三的九个相同立方体作为基本网络 的抽象模型,后来在Hejduk的帮助下,深化了九宫格练习的可能性:将 网络交点垂直方向立起作为柱子,水平连接成为梁,以此形成框架,在 框架中水平方向板片为楼板,垂直为墙体,最终将“点一线一面”的抽 象形式与“柱一梁一板”的具体建筑构件联系起来。在Hejduk看来, 这种联系了抽象空间形式与具体建筑构件的练习正是结合了“多米 诺结构”与“空间构成”这两种现代主义基本空间图式,使得结构和空 间的问题可以同时进入设计练习当中。Hejduk认为九宫格是一种隐喻, 代表一种开放性的问题,不关乎任何风格,因为其空无一物,所以可以 永无止境地发展。 Hejduk于1963年来到纽约的库拍联盟,他不但将以前“德州骑警” 的九宫格练习带到这里,并且还发展了“方盒子”(cube problem)练习。 后来Hejduk成为了“纽约五”(New York Five)的一员,“德州骑警” 和库拍联盟的影响则继续体现在这个组合上,尤其是在Peter Eisenman(彼得.埃森曼)身上。 坂茂本人说,在他从学校毕业后,他曾经在矶崎新(Arata Isozaki) 的事务所工作过一段时间,按照日本许多建筑师的发展轨迹来说,通常 其工作过的事务所的影响会大于在学校的影响,但是在这点上,坂茂是 一个例外。坂茂说他非常崇敬矶崎新,特别是他的Gunma Museum C 1974,他从高中时代就很想在矶崎新的事务所工作,但是在库拍联盟毕 业后,他发现自己对矶崎新的后现代主义风格毫无兴趣,这段工作的经 历反而更加让他决心追随John Hejduk。坂茂说虽然Hejduk并没有很多 建成作品,但是他的建筑语汇却非常切合实际。坂茂甚至调侃说“似乎 我注定就要成为一个‘纸建筑师’C paper architect”,比起美国很多只 能在纸上做设计的建筑师,坂茂真的变成了一个纸建筑师,只不过他真 的用纸 在搭建。 二、两场展览: 1、Emilio Ambas:的“功能二重性” 在坂茂执业后,真正使得他开始关注材料的,并不是他在库拍联盟 接受的教育。如果说John Hejduk和库拍联盟是为坂茂奠定了坚实的现 代主义教育的基础的话,Alvar Aalto(阿尔瓦.阿尔托)、Emilio Ambasz 两位著名建筑师和两场关于他们的展览则是使得坂茂真正转型到使用 纸作为建筑材料的关键。 坂茂毕业后在矶崎新的事务所工作的时候,坂茂负责了几场在东京 中轴美术馆(Axis Gallery of Tokyo)的展览,其中有一场是关于阿根廷籍 的设计师Emilio Ambasz的。坂茂说他本来就对Ambasz很感兴趣,不 仅因为他既是建筑师,又是图形和工业设计师,而且他的作品通常带有 一种“功能二重性”(functional duality)一一也就是他的作品在满足一般 功能性要求的同时,还能满足其他出乎人意料的功能要求。例如1992 年在西班牙的塞维利亚世博会(Seville1992Exhibition),他曾经试图 说服每个国家都设计了一艘船作为展馆来纪念哥伦布发现新大陆500 周年。因为世博会的展馆通常都是临时的,所以每个国家的“船展馆” 都能在本国建造,然后驶入西班牙塞维利亚,在展览结束后,只需要再

全球着名十大建筑设计师及作品介绍 一:创新建筑师代表:?SantiagoCalatrava(卡拉特拉瓦) ?SantiagoCalatrava是世界上最着名的创新建筑师之一,也是备受争议的建筑师。SantiagoCalatrava以桥梁结构设计与艺术建筑闻名于世,他设计了威尼斯、都柏林、曼彻斯特以及巴塞罗那的桥梁,也设计了里昂、里斯本、苏黎世的火车站。最近的作品就是著名的2004年雅典奥运会主场馆。 由于Calatrava拥有建筑师和工程师的双重身份,他对结构和建筑美学之间的互动有着准绳的掌握。他认为美态能够由力学的工程设计表达出来,而大自然之中,林木虫鸟的形态美观,同时亦有着惊人的力学效率。所以,他常常以大自然作为他设计时启发灵感的泉源。他设计的桥梁以纯粹结构形成的优雅动态而举世闻名,展现出技术理性所能呈现的逻辑的美,而又仿佛超越了地心引力和结构法则的束缚。 有的时候,他的设计难免会让人想起外星来客,极其突兀的技术美似乎全然出乎地球人的常规预料。这当然是得益于他在结构工程专业上的特长。早自20世纪初以来,桥梁的设计一直被托付给了路桥结构工程师,建筑师退避三舍好像已成习惯。由于有了卡拉特拉瓦,全世界的建筑师们才忽然发现了新的课题,在90年代前后爆发了对桥梁进行建筑设计的热潮,从一个新的角度重新开始塑造城市中的这类元素,进而影响到城市的面貌。2001年,卡拉特拉瓦在美国的第一个作品建成,是威斯康星州密尔沃基的美术博物馆扩建工程。此地原有一个旧馆,是在1957年

由当地的建筑师事务所设计的,这一次卡拉特拉瓦加建的Quadracci展厅,名号不大,其实却造成了绝对喧宾夺主的局面。 作品-巴伦西亚科学城 里斯本车站 密尔沃基美术馆 雅典奥运会主场馆 二“非人类的建筑语言”:开创神话园林与宇宙观念建筑的鬼才戴帆 作前卫的艺术家和建筑设计师,戴帆(DAIFAN)以突如其来巨变般全新图景的建筑设计冲击着当代社会的定性观念和价值,其作品内容思想繁复,精确的表现、精心设计的逻辑结构、丰富的创造力及想像力将空间和感觉在建筑语法、建筑形式的各种可能性上作了多样化的呈现,。 戴帆的建筑设计倾向于冒险性,他所追求是一切多元的创造力与解放,以及与对此力量的无限肯定性。这种时间、空间的跳跃颠覆了主流建筑。他的设计和艺术从来不是被标准的知识形式把握的东西,它在概念和表现上的高度实验性和颠覆性造成观众读解的吃力。而是抓住概念的创造性在思想的制高点上飞掠、穿行,看到全新的图景,朝着不断前进的曲线飞向未来,未来是力量实践的场域。 戴帆的“宇宙宣言”(UniverseManifesto)首先作为一种复杂的谜一样的建筑设计与理论、一种能量巨大的建筑语言非常震撼,这种震撼既是建筑语言上的,也是观念方面的。就观念而言,戴帆重新更新了人类的建筑思想以及建筑与人、与世界、与社会、与政治的关系,他的“宇宙宣言”动摇了既定的有关建筑的成见,或者说,他从另外的不同于所有的人角度,

日本建筑师与日本建筑的传统之路 作者谭畅 [摘要] 传统形式的建筑显然已经无法满足现代生活的需要,在建筑设计中如何对待传统,本文通过对日本建筑师成功继承传统的分析,将传统一分为二来讨论日本建筑师继承和发扬传统的问题。 [关键词] 传统硬传统软传统日本建筑 一、引言 每个民族都有着自己的建筑文化。同样,不同的建筑文化也在用不同的方式塑造着各个民族。位于太平洋中的日本列岛自古以来就接受了中国文化和印度文化的影响,带有浓厚的东方色彩。同时日本又结合其自然环境和价值观,形成了与其他各国迥然不同的、有着自身独到特点的日本传统建筑文化,从而领先于东方其他各国。日本自从1868年明治维新以来,仅用了一百多年的时间,就完成了欧美发达国家需要几百年才走过的现代化的路程。而日本的建筑文化同样也是从学习中国、取法欧美而达到与先进国家并驾齐驱,甚至在一些领域跃居于世界领先地位。他们所取得的尤其是战后几十年中所取得的进步与成就引起了世界各国的瞩目,这些进步与成就促使人们去探其原因,究其奥秘。 在继承传统的创作观的问题上,日本建筑师有着相当丰富的理论以及繁复多样的实践手法。他们的理论有着相当深刻的日本建筑文化内涵的,其手法逐渐由象形走向意象的发掘,直到精神空间的体现。根据各自不同的情况,日本建筑师分别把自己所理解的“日本”纳人其建筑空间之中。“新陈代谢”理论的提出、“道”空间的探索、“灰”空间的研究、“奥”空间的挖掘、“间”空间的探求、到现今原广司的“宇宙牧场”,日本建筑师研究传统的角度不同,最后形成的作品对传统的表达也有着差异。但是他们有着共同点,那就是都在传统文化与现代文化、民族文化与西方文化的结合点上寻找自己的位置。虽然他们从不同的角度出发,相互间各行其事,但都是来源于日本传统,所以仍有交错、重叠之处。他们不断地利用新文化来发展和扩充旧传统,从而形成文化自身所衍生出的新文化型式,创作了许多充溢着明显日本传统气息的现代化的日本建筑,让人感受到东方建筑文化的魅力。 二、“硬传统”与“软传统” 传统,在现代汉语字典中有这样的解释:传统即世代相传,具有特点的社会因素,如:风俗、道德、思想、作风、艺术、制度等。目前的建筑创作大多和“传统”联系在一起,“传统”仿佛一直是我们建筑创作当中永恒不变的重要因素。那么传统在建筑创作领域中如何来定义和继承呢?有关问题在建筑业内讨论了很久,或许还将继续下去。这里为了便于讨论,我们把形式上表现的传统,称为硬传统;把思想文化上的传统,称为软传统。在建筑设计中前者指的是看得到的传统,如木架构、大屋顶;后者指的是意境上、精神上的传统,它是一个有内部结构的系统,包含着价值观念、思想模式、情感模式和行为模式,他是自然形成的一种风格、一种习惯,是人们对传统建筑的一种理解,包括对功能、对空间、甚至对细部、对色彩的理解。 三、日本建筑师和日本传统建筑的继承与发扬 一直以来,日本建筑在西方建筑师心目中是非常传统的。而日本建筑师重视的传统并非形

转载自:姜飞宏 世界十大最著名建筑师的生平及作品介绍世界十大最著名建筑师的生平及作品介绍 一:创新建筑师代表:Santiago Calatrava (卡拉特拉瓦) Santiago Calatrava 是世界上最著名的创新建筑师之一,也是备受争议的建筑师。Santiago Calatrava以桥梁结构设计与艺术建筑闻名于世,他设计了威尼斯、都柏林、曼彻斯特以及巴塞罗那的桥梁,也设计了里昂、里斯本、苏黎世的火车站。最近的作品就是著名的2004年雅典奥运会主场馆。 由于Calatrava 拥有建筑师和工程师的双重身份,他对结构和建筑美学之间的互动有着准绳的掌握。他认为美态能够由力学的工程设计表达出来,而大自然之中,林木虫鸟的形态美观,同时亦有着惊人的力学效率。所以,他常常以大自然作为他设计时启发灵感的泉源。他设计的桥梁以纯粹结构形成的优雅动态而举世闻名,展现出技术理性所能呈现的逻辑的美,而又仿佛超越了地心引力和结构法则的束缚。 有的时候,他的设计难免会让人想起外星来客,极其突兀的技术美似乎全然出乎地球人的常规预料。这当然是得益于他在结构工程专业上的特长。早自20世纪初以来,桥梁的设计一直被托付给了路桥结构工程师,建筑师退避三舍好像已成习惯。由于有了卡拉特拉瓦,全世界的建筑师们才忽然发现了新的课题,在90年代前后爆发了对桥梁进行建筑设计的热潮,从一个新的角度重新开始塑造城市中的这类元素,进而影响到城市的面貌。2001年,卡拉特拉瓦在美国的第一个作品建成,是威斯康星州密尔沃基的美术博物馆扩建工程。此地原有一个旧馆,是在1957年由当地的建筑师事务所设计的,这一次卡拉特拉瓦加建的Quadracci展厅,名号不大,其实却造成了绝对喧宾夺主的局面。

日本建筑师领军人物—隈研吾—设计元素建筑 日本建筑师领军人物—隈研吾—设计元素建筑 当今日本建筑师领军人物——隈研吾,其作品的独特性在于他善于利用环境特征来创作,并随着环境特征的变化而变换建筑形态,正如他在中国最广为人知的作品“长城下的公社.竹屋”,及其代表作三得利美术馆、莲屋、“水/玻璃”等。这些作品并非只是一个个静态的呈现,我们从中可以看到隈研吾对于建筑的深层思考与其建筑理念的嬗变——已不仅仅局限于建筑本身,而是更侧重于建筑与人类、与自然的关系。

隈研吾从20世纪90年代中期开始在中国进行建筑设计,这对他来说是一项重大的转变。他说,中国拥有数目惊人的多元状态。在这里,不仅多元文化、历史以及传统并存,自然环境的多元化也同样让人惊奇。中国有一种强烈的欲望和力量,想要超越自身的多元性,这种力量在日本是没有的。可以说,隈研吾在中国的建筑项目不但丰富了自身的建筑实践和理论,也为中国建筑的发展做出了贡献。

储藏和办公区域的中心地带显示了建筑结构性的优势,由坚固的钢柱撑的透明圆周型玻璃墙体现了博物馆的通透及与外界融合的感觉。光滑墙壁内是轻型可移动的膨胀铝板,上面是以茅草,以此控制光线和景观。 竹屋内部 高柳町社区中心 这栋建筑位于高柳町的圆形村落,带有茅草的屋顶显示出传统的轮廓,它也成为圆形村落景色的象征性符号,村落中很多传统风格的房屋已经消失了。这个“雅致柔和”的建筑的用材是当地制造者Yasuo Kobayashi手工做出的和纸(日式纸)。双层和纸代替了玻璃和铝板。所有内部建筑元素,像地板,墙壁都覆以和纸。和纸以魔芋胶和柿漆做过防水处理,籍此发挥“脆弱材质”的潜力。

60家国外著名建筑设计单位简要情况表 序号单位名称所在国家(城市)及创建时间主要设计人员擅长设计类型主要作品 1 克莱夫.威尔金森建筑师事务所美国.洛杉矶(1991年) 克莱夫.威尔金森办公楼、娱 乐设施、电视台、高技术办公区 TBWA/CHIA T/Day广告公司总部、奥格维和马瑟公司总部、澳大利亚佩斯滨海区的规划设计 2 AC.马丁与合伙人有限公司(ACMP) 美国.洛杉矶(1906年) 马丁教育建筑、写字楼、政府机构建筑、高科技设施和总体规划洛杉矶.马歇尔商学院、波波维奇堂 3 博尔布/托马斯与合伙人联合事务所(BTA) 美国(1970年左右) 托马斯疗养建筑、大学建筑、文化艺术建筑、高科技建筑斯坦福大学、亚利桑那大学、加利福尼亚州立大学等大学的建筑 4 贝聿铭事务所美国.纽约(1955年) 贝聿铭城市旧区改造和新区开发规划设计,各类建 筑设计科罗拉多美国大气研究中心、纽约肯尼迪国际机构候机楼、华盛顿国家美术馆、北京香山饭店、香港中国银行大厦。 5 西萨.佩里事务所美国.康涅狄克州黑文市(1977年) 西萨.佩里各类建筑设计加利 福尼亚州立办公大楼、克立夫兰医疗所、新奥尔良大厦、纽约世界金融中心及伯利花园城广场、米格林.贝特勒大厦 6 科思.佩德森.福克斯联合建筑师与规划顾问事务所(KPF) 美国在纽约、伦敦、东京设 有办事处(1976年) A.尤金.科恩、威廉.佩德森、谢尔登.福克斯建筑设计、室内设计、总体规划设计芝加哥韦克大道333号办公楼、辛辛那提普罗克特与金波尔总部建筑群、法兰克福曼泽尔.兰兹切斯大街58号大楼 7 RTKL建筑师事务所美国.马里兰州安纳波利斯在伦敦、马德里、香港、东京设办事处( 1946年) 城市规划、城市设计、环境设计、景观设计、室内设计、结构工程、建筑设备和电气工程设计、各种公共建筑设计华沙贸易大厦 8 齐默.纲萨尔.弗拉斯卡合作事务所(ZGF) 美国在波特兰、西雅图、洛杉矶、华盛顿设 有办事处齐默.纲萨尔.弗拉斯卡建筑设计、规划设计、室内设计机场、商业开发区、 高层建筑、企业园区、教育建筑、医疗保健建筑、博物馆等 9 勒布尔.施洛斯曼与哈克尔事务所(LSH) 美国.芝加哥(1925年) 勒布尔.施洛斯曼哈克 尔零售商业建筑、高层建筑、办公建筑、大学建筑、医院建筑智利、圣地亚桑Torre公司总部大厦 10 赫尔伯特.S.纽曼与合伙人事务所美国.康涅狄格纽黑文市(1964年) 赫尔伯特.S. 纽曼建筑规划设计、室内设计美国.依阿华州.斯蒂克斯公司工作室与工厂 11 SOM国际建筑设计事务所美国.芝加哥(1950年左右) 阿德利安.史密斯各类建筑设计、城市规划、城市设计、室内设计和平面设计等芝加哥的西尔斯大厦、约翰.汉考克大厦、中国上海金茂大厦 12 关逸见KwanHenmi建筑规划设计事务所美国.旧金山(1980年) 西尔维亚.关、丹尼斯.逸见城市设计、建筑设计、室内设计旧金山渔民码头第45号海产品产易中心、旧金山新图书馆 13 莱维-桑奇克建筑设计事务所美国.纽约(1983年) 瓦尔特.莱维、艾拉.桑奇克建筑 项目的可行性研究、规划设计、商业建筑、教育建筑、休闲建筑以及其他公共建筑设计纽约州立Oneonta大学校园、爱德华.R.默罗高级中学、纽约城市大学科研楼的规划和建筑设计 14 迈克尔.马尔灿建筑设计事务所美国.洛杉矶(1995年) 迈克尔.马尔灿艺术建筑、 教育建筑、商业建筑、住宅建筑等 MarkTaper市中心艺术学校、哈佛/西湖学校的艺术中心

[5] 刘忠.广州旧城中心商业区改造与地铁物业发展[D ].广州:华 南理工大学,1998.[收稿日期] 2003-01-15 [作者简介] 李承来(1975-),男,辽宁盘锦人,助教,硕士研究 生,从事建筑设计与教学工作。 日本建筑师继承传统建筑空间理论分析 张长文, 刘大平 (哈尔滨工业大学建筑学院, 哈尔滨 150009) 【摘 要】 论述了日本建筑师在继承传统的建筑空间理论方面最有代表性的三种理论,即:新陈代谢理论、奥空间理论、灰空间理论,并结合具体的建筑作品,从不同角度分析了日本建筑师在现代化、西方化的进程中如何继承发扬传统的、民族的建筑文化形式。 【关键词】 日本建筑;继承传统;空间理论 【中图分类号】 T U -024 【文献标识码】 A 【文章编号】 1001-6864(2004)02-0026-02 日本现代建筑文化艺术的飞速发展是明显的,在民族性与地域性方面的探索成果也是非常巨大的。本文进行了几个受中国影响的空间理论观念的论述,是希望能给中国建筑师一点启迪,在“他山之石可以攻玉”的道理下,在中国现代化的建设之中,能够设计出更多的具有时代性、民族性的建筑作品;是希望能给中国建筑师一点借鉴,使设计工作者们在传统之中挖掘内涵,在未来的设计工作中,创造出更多源于传统、超越传统的建筑作品。 1 “新陈代谢” 1961年丹下健三和青年助手们的研究集团提出“新陈代 谢”理论。这个集团成员有菊竹清训、尾高正时、 文彦、黑川纪章等[1]。他们发表的宣言表明:所谓新陈代谢,是为即将到来的社会提出具体方案的小组的名称。考虑到人类社会从原子到大星云宇宙的生长发展过程,特使用了新陈代谢这一生物学名词。设计或技巧无非是人的生命力的延伸。 从而不是自然地承受新陈代谢,而是积极地去促进它。[2]预 见人类社会是发展而具有生命的有机组织,生活设施应不断改进,以适应技术革新带来的转变,并反对狭隘视野,强调预见历史发展规律。 其实,新陈代谢是生物学上的名词,简称代谢,它是宇宙间普遍永恒的规律,是生命的基本特征之一。在维持生物体的生长、繁殖、运动等生命活动的过程中,化学变化的总称即为代谢。将这个概念引伸推广,系指一切事物经过内部的新旧斗争,必将导致新事物代替旧事物的过程。日本建筑界提出新陈代谢的建筑理论,是强调事物的生长、变化与衰亡的规律,极力主张采用最新的技术来解决问题。新陈代谢理论的哲学要点中有一条是:新陈代谢建筑的暂时性。佛教的“无常”观念表示的动态平衡代替了西方审美思想的普遍性和永恒性。所以说,新陈代谢理论是根植于佛教中的再生、轮回和无常等思想的。 2 “奥”空间 文彦在1979 年所论著的“日本的城市空间的奥”一文 中,提出了“奥”是日本特有的空间概念。他认为日本有着与众不同的丰富的空间形态,其特点是通过一层层的“膜”,形成多层次的境界,从而少中见多,可以使较浅的空间取得深邃的感觉,这种深层的中心空间表示的就是“奥”的概念。因此空间的重层性的深层结构是日本空间的特征,他认为这一点对于构思日本未来城市及小区是十分重要的。在这里,3文彦用“奥”充当了文脉主义所需要的连接体的角色[3]。 “奥”意味着意念存在的深度感,而深度感则是空间相对的距离,由各种不同距离形成历史连续性的空间皱纹。日本城市中的“空间皱纹”不仅体现出具有奥性的城市表层质感,而且透射出日本人的心灵性的“奥”———即日本人的宇宙观[4]。 日本的建筑与城市空间所体现的多重构成形态,其潜在的空间意识都可以以“奥”的概念作出解释。如日本乡村神社建筑在古时候的布局呈现出深奥、神秘的气质,它是作为庆丰年、祭神的生活方式的需要而存在的。在古代,这种乡村神社座落在深山中,设置在乡村主要道路的轴线上,参道上有时有很多“鸟居”,加深了原有的距离,并形成许多层“膜”。庆丰年和祭神的人们组成长队进入林中的神社,充分表现出崇高、神圣的“奥”的意味。经过历史的演变,这个场所的生活模式有了改变,但它却构成了一种历史上的形式语言———日本民族传统生活的图式。 文彦认为:“有无数个‘奥’存在于日本的城市和农村, 城市作为集体的居住地,围合了许多‘奥’,有些是公共的,有些是私人的。城市又是数个作为守卫着‘奥’的社会单位的用地发展起来的,而不是一个具有绝对中心,在周围成组布置建筑的场。”所以提出“奥”的概念就是为了使人注意:必须在城市空间创造中理解一种扎根于社会集体潜意识的文化所造成的形象化的特点。 25年中分六期建成的代官山集合住宅街区的群体建筑 6 2 低 温 建 筑 技 术 2004年第2期(总第98期)

世界十大最有名建筑师的生平及作品先容一: 创新建筑师代表:Santiago Calatrava (卡拉特拉瓦) Santiago Calatrava 是世界上最有名的 创新建筑师之一,也是备受争议的建筑师。 Santiago Calatrava以桥梁构造设计与艺术建筑驰 名于世,他设计了威尼斯、都柏林、曼彻斯特以 及巴塞罗那的桥梁,也设计了里昂、里斯本、苏 黎世的火车站。最近的作品就是有名的2004年 雅典奥运会主场馆。 由于Calatrava 拥有建筑师和工程师的双 重身份,他对构造和建筑美学之间的互动有着准 绳的控制。他认为美态能够由力学的工程设计表 达出来,而大自然之中,林木虫鸟的形态雅观, 同时亦有着惊人的力学效力。所以,他经常以大 自然作为他设计时启示灵感的泉源。他设计的桥梁以纯洁结构形成的优雅动态而举世驰名,展示出技巧理性所能浮现的逻辑的美,而又仿佛超出了地心引力和结构法则的约束。 有的时候,他的设计难免会让人想起外星来客,极其突兀的技巧美似乎全然出乎地球人的惯例预感。这当然是得益于他在结构工程专业上的专长。早自20世纪初以来,桥梁的设计一直被托付给了路桥结构工程师,建筑师退避三舍似乎已成习惯。由于有了卡拉特拉瓦,全世界的建筑师们才忽然发明了新的课题,在90年代前后爆发了对桥梁进行建筑设计的高潮,从一个新的角度重新开端塑造城市中的这类元素,进而影响到城市的面孔。2001年,卡拉特拉瓦在美国的第一个作品建成,是威斯康星州密尔沃基的美术博物馆扩建工程。此地原有一个旧馆,是在1957年由当地的建筑师事务所设计的,这一次卡拉特拉瓦加建的Quadracci 展厅,名号不大,实在却造成了尽对喧宾夺主的局势,End...。 作品-巴伦西亚科学城

世界十大最著名建筑师的生平及作品介绍 转载自晴朗转载于2010年04月05日 14:45 阅读(39) 评论(0) 分类:个人日记 举报 世界十大最著名建筑师的生平及作品介绍 一:创新建筑师代表: Santiago Calatrava (卡拉特拉瓦) Santiago Calatrava 是世界上最著名的创新建筑师之一,也是备受争议的建筑师。Santiago Calatrava以桥梁结构设计与艺术建筑闻名于世,他设计了威尼斯、都柏林、曼彻斯特以及巴塞罗那的桥梁,也设计了里昂、里斯本、苏黎世的火车站。最近的作品就是著名的2004年雅典奥运会主场馆。 由于Calatrava 拥有建筑师和工程师的双重身份,他对结构和建筑美学之间的互动有着准绳的掌握。他认为美态能够由力学的工程设计表达出来,而大自然之中,林木虫鸟的形态美观,同时亦有着惊人的力学效率。所以,他常常以大自然作为他设计时启发灵感的泉源。他设计的桥梁以纯粹结构形成的优雅动态而举世闻名,展现出技术理性所能呈现的逻辑的美,而又仿佛超越了地心引力和结构法则的束缚。 有的时候,他的设计难免会让人想起外星来客,极其突兀的技术美似乎全然出乎地球人的常规预料。这当然是得益于他在结构工程专业上的特长。早自20世纪初以来,桥梁的设计一直被托付给了路桥结构工程师,建筑师退避三舍好像已成习惯。由于有了卡拉特拉瓦,全世界的建筑师们才忽然发现了新的课题,在90年代前后爆发了对桥梁进行建筑设计的热潮,从一个新的角度重新开始塑造城市中的这类元素,进而影响到城市的面貌。2001年,卡拉特拉瓦在美国的第一个作品建成,是威斯康星州密尔沃基的美术博物馆扩建工程。此地原有一个旧馆,是在1957年由当地的建筑师事务所设计的,这一次卡拉特拉瓦加建的Quadracci展厅,名号不大,其实却造成了绝对喧宾夺主的局面。

日本建筑之旅JAPAN 2010-03

Tokyo东京都 Tokyo (東京 Tōkyō; "Eastern Capital"), officially Tokyo Metropolis (東京都 Tōkyō-to), is the capital and largest city of Japan, and is one of the 47 prefectures of Japan. It is located on the eastern side of the main island Honshū. Tokyo's government also administers the twenty-three special wards of Tokyo, each governed as a city, that cover the area that was once the city of Tokyo in the eastern part of the prefecture. 东京是一位于日本本州岛岛东部的都市,包含扩张相连的城区是目前全球规模最大的都会区,并有全球最复杂、最密集且运量最高的铁道运输系统和通勤车站群,亦为全球最大的都市经济体。明治维新后即成为日本的实质首都所在地至今,同时也是日本政治、经济、文 化、交通等的中心。 1

2

Tokyo 东京都01 New City Hall of Tokyo,1990Kenzo Tange 丹下健三Nishi Shinjuku, Shinjuku-ku 02 3 Tower house, Azuma House,1966Takamitsu Azuma 东孝光 Jingumae 3-39-4, Shibuya-ku The New Tokyo City Hall's main building, including the Office of first homes, second homes and the Office of Council Chamber. Above 150 meters high of the building twin towers were taken shape. At the top of the tower 45-degree rotation was designed, making it a static, dynamic and interesting architecture. 东京新市政厅的主要建筑体包括第一本厅舍、第二本厅舍和都议会议事堂。在建筑150公尺高度以上采双塔造型。塔顶经45度旋转,使得这静态的建筑多了一分动感和趣味。 House tower is located in the center of the residential city. Covers an area of 12 square meters, construction will be living the functions necessary for vertical stacking, according to frequency of use and privacy to be a different type of space arrangement, thus creating the as the same shape as a tower. House tower 是位于城市中心的住宅。占地面积为12平方米,建筑将居住所必须的功能竖向叠加,按照使用频率以及私密不同的空间类型加以排列,因此形成塔一样的造型。