人文知识

英国:

概述

简称:UK,Britain(英国,不列颠), United Kingdom (联合王国);

全称: The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland(大不列颠及北爱尔兰联合王国) .

地理位置:位于欧洲大陆临近西北海岸线的国家 a state located off the north-western coast of continental Europe ; surrounded by (被…包围)the Atlantic Ocean(大西洋),the North Sea(北海),the English Channel(英吉利海峡)and the Irish Sea(爱尔兰海)。

Four parts: England

Scotland

Wales

Northern Ireland 与爱尔兰共和国(The Republic of Ireland)接壤:the only part of UK that shares a land border with another sovereign state.

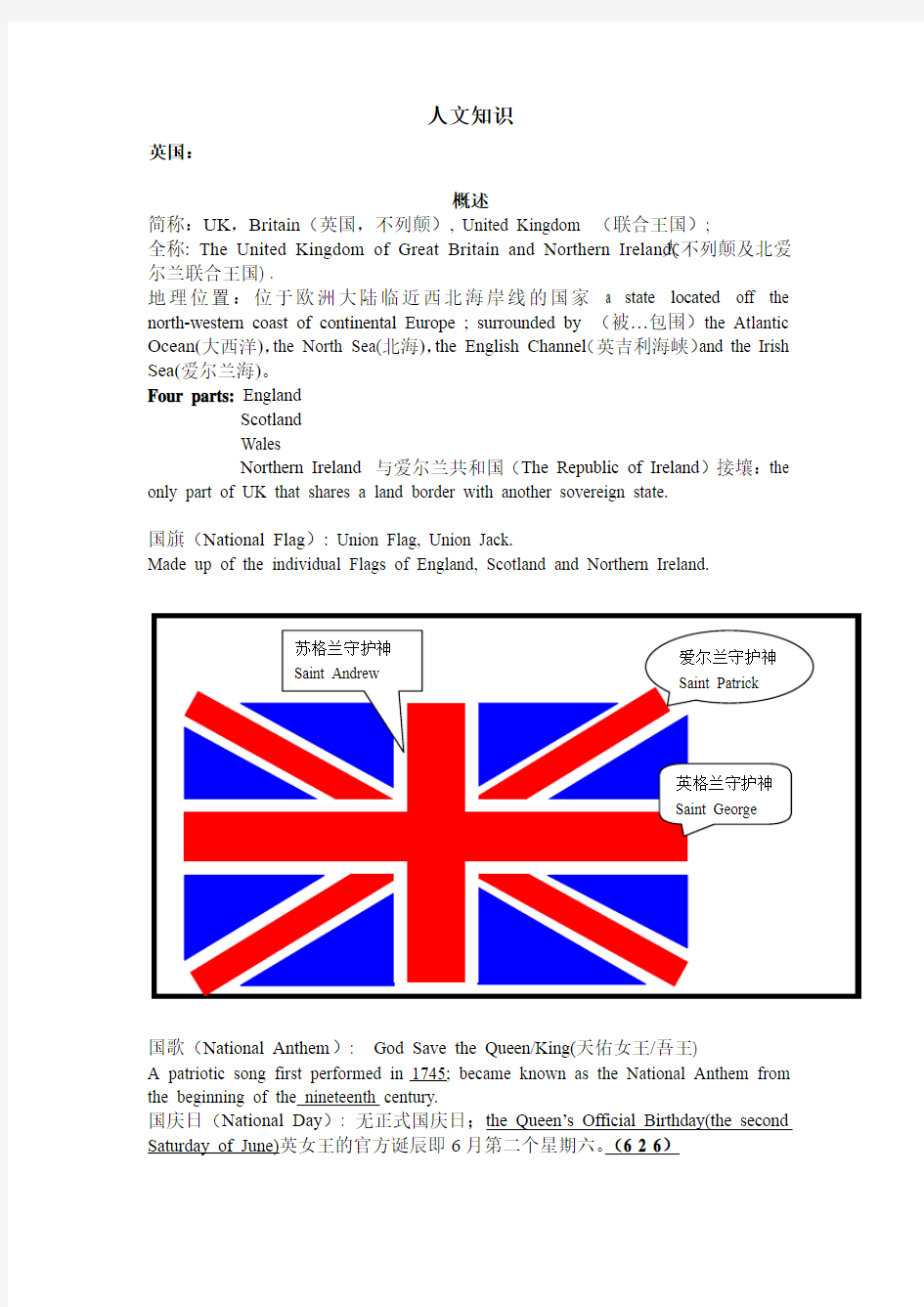

国旗(National Flag): Union Flag, Union Jack.

Made up of the individual Flags of England, Scotland and Northern Ireland.

国歌(National Anthem): God Save the Queen/King(天佑女王/吾王)

A patriotic song first performed in 1745; became known as the National Anthem from the beginning of the nineteenth century.

国庆日(National Day): 无正式国庆日;the Queen’s Official Birthday(the second Saturday of June)英女王的官方诞辰即6月第二个星期六。(6 2 6)

国花(National Flower):

England----Rose 玫瑰

Scotland---Thistle 蓟(ji四声)

Wales--- Daffodil 水仙花

Northern Ireland ---- Shamrock三叶草

地理

England: the largest, most populous and developed section.

Scotland: three natural zones

Northern Ireland: Northeastern part of Ireland; the smallest section.

English Channel (The Channel): a narrow arm of the Atlantic Ocean separating the southern coast of England from the northern coast of France.(Between England and France.)

Severn River: the longest river in Britain. (塞文河)

Thames River(泰晤士河): Mother River(母亲河),the second longest and most important river.

River Clyde(克莱德河):the most famous and important river in Scotland.

Lake District(湖区):The Lakes. A mountainous region. A popular holiday destination. Many Lake Poets(19世纪初湖畔诗人),e.g. William Wordsworth (the early 19th century writings and poetry); Lake District National Park (1951) ---- the largest national park in England and Wales.

Lough Neagh(内伊湖): In Northern Ireland; the largest lake in Britain ; the third largest lake in Europe.

Ben Nevis(本尼维斯山):In Scotland ; the highest mountain in Britain.

高三复习自然地理知识点归纳 1、人类对宇宙的认识过程:天圆地方说、地圆说、地心说、日心说、大爆炸宇宙学说。 2、宇宙的基本特点:由各种形态的物质构成,在不断运动和发展变化。 3、天体的分类:星云、恒星、行星、卫星、彗星、流星体、星际物质。 4、天体系统的成因:天体之间因相互吸引和相互绕转,形成天体系统。 5、天体系统的级别:地月系-太阳系-银河系(河外星系)-总星系 6、日地平均距离:1.496亿千米。 7、太阳系九大行星的位置:水金地火(小)、木土天海冥。 8、九大行星按结构特征分类:类地行星(水金地火)、巨行星(木土)、远日行星(天海冥)。 9、地球上生物出现和进化的原因:光照条件、稳定的宇宙环境、适宜的大气和温度、液态水。 10、太阳的主要成分氢和氦。 11、太阳辐射能量的来源核聚变反应。 12、太阳辐射对地球和人类的影响维持地表温度,水循环、大气运动等的动力,人类的主要能源。 13、太阳活动黑子(标志)、耀斑(最激烈)。 14、我国太阳能的分布:青藏高原(最高)、四川盆地(最低)。 15、太阳外部结构及其相应的太阳活动光球(黑子)、色球(耀斑)、日冕(太阳风)。 16、太阳黑子的变化周期11年。 17、太阳活动对地球的影响:①影响气候②影响短波通讯③产生磁暴现象 18、月相新月、蛾眉月、上弦月、满月、下弦月、残月

19、月相变化规律:上上西西(上弦月),下下东东(下弦月) 20、星期的由来:朔望两弦四相。 21、空间探索阶段的开始1957年10月,原苏联第一颗人造地球卫星上天。 22、空间开发阶段的开始1981年第一架航天飞机试航成功。 23、我国航天事业的发展史:1970年“东方红”一号、20XX年“神舟六号”载人航天试验飞船。 24、宇宙自然资源的分类:空间资源(高真空、强辐射、失重)、太阳能资源、矿产资源。 25、保护宇宙环境清除太空垃圾、加强国际合作。 26、地球的平均半径6371千米 27、地球的赤道周长4万千米 28、纬线和纬度,低纬、中纬、高纬的划分连接东西的线。每1个纬度为111.1千米;0-30、30-60、60-90。 29、经线和经度连接南北的线。相对的两条经线组成一个经线圈。 30、东西两半球的划分:西经20°和东经160°的经线圈。 31、南北两半球的划分:以赤道为界,以北的为北半球,以南的为南半球。 32、南北回归线和南北极圈:23°26′和66°34′纬线 33、本初子午线0°经线,通过英国伦敦格林尼治天文台原址。 34、南北方向的判断有限方向,北极为最北,南极为最南。 35、东西方向的判断无限方向,沿着自转方向为向东,逆着自转方向为向西。 36、东西经的判断沿着自转方向增大的是东经,减小的是西经。 37、南北纬的判断度数向北增大为北纬,向南增大为南纬。 38、地球自转的方向自西向东。从地球北极上空观察,呈逆时针旋转。 39、地球自转的周期恒星日,23小时56分4秒(真正周期);太阳日,24 小时。 40、地球自转的速度角速度(每小时15°),线速度(自赤道向两极递减) 41、地球公转的轨道椭圆轨道。一月初(近日点),七月初(远日点)。 42、地球公转的方向自西向东。从地球北极上空观察,呈逆时针旋转。

地理知识点: 亚洲和欧洲 亚洲和欧洲 1、亚洲的地理位置: ①半球位置:亚洲主要位于北半球和东半球 ②纬度位置:亚洲北部深入北极圈内,南部延伸到赤道以南。 ③海陆位置:亚洲北邻北冰洋、南临印度洋、东临太平洋,西与欧洲相连,西南与非洲为邻,东北隔白令海峡与北美洲相望。 2、欧洲的地理特点: 半球位置:全部位于北半球,主要位于东半球。 纬度位置:36°N——71°N,主要位于北温带。 海陆位置:西临大西洋、北临北冰洋,东和亚洲相连,南隔地中海和直布罗陀海峡与非洲相望。 3、亚洲地形特点: ①地形以高原、山地为主,平均海拔高。(亚洲是除南极洲以外海拔最高的大洲) ②地面起伏大,高低悬殊。③地势中部高、四周低 ④特色地形:大陆东侧和东南侧有世界上规模最大、最典型的呈弧形排列的群岛。 4、欧洲的地形特点: ①地形以平原为主、地面起伏小②是世界上平均海拔最低的大洲

③山脉分布在南、北两侧④特色地形:多冰川地貌 5、亚洲气候特征: ①气候类型复杂多样(无温带海洋性气候、温带大陆性气候分布最广) 原因:亚洲面积广大,地跨寒、温、热三带,主要位于北温带,且地形复杂多样 ②亚洲各地气温差别显著。奥伊米亚康——北半球的“寒极” ③亚洲气候的大陆性特征显著。 ④亚洲季风气候显著。原因:海陆差异显著。 6、欧洲气候特征: ①以温带气候为主,无热带。②气候的海洋性特征显著。 ③温带海洋性气候和地中海气候分布最为典型。 7、亚洲河流: ①长江是亚洲最大的河流,世界第三长河。 ②湄公河是亚洲流经国家最多的一条国际性河流,在中国境内叫澜沧江。 ③亚洲水系的特点:a、水系结构呈辐射状,原因:亚洲地势中部高、四周低。 b、内流流域面积广大。亚洲著名内流河:锡尔河和阿姆河 8、欧洲河流: 伏尔加河——世界上最长的内流河,欧洲最长的河流 多瑙河——世界上流经国家最多的国际性河流

1 夏季我国东南沿海的洋流方向是()。?A、 从北向南 ? ?B、 从南向北 ? ?C、 台湾海峡以北由南向北,台湾海峡以南由北向南? ?D、 台湾海峡以南由南向北,台湾海峡以北由北向南 ? 我的答案:B 2 有机物质的元素组成主要是()。 ?A、 氢、氧、钙 ? ?B、 钙、氧、碳 ? ?C、 氢、钙、碳 ? ?D、 氢、氧、碳 ? 我的答案:D 3

戴维斯的理论不足之处不包括()。 ?A、 忽略了抬升过程中的侵蚀作用 ? ?B、 忽略了均衡的调整 ? ?C、 忽略了地震等自然剧烈外力影响的作用 ? ?D、 忽略了地面再次抬升的可能性 ? 我的答案:C 4 关于湿润地区气候对地貌的影响,说法错误的是()。?A、 化学风化比较强 ? ?B、 容易形成浑圆的山坡 ? ?C、 容易形成岭谷相间的地貌 ? ?D、 泥流阶地比较常见 ? 我的答案:B 5

土壤的组成中,矿物质占()左右。 ?A、 7% ? ?B、 11% ? ?C、 23% ? ?D、 38% ? 我的答案:D 6 地貌与地质环境评估的途径一般不考虑()。 ?A、 海拔高度 ? ?B、 地面起伏 ? ?C、 地貌部位 ? ?D、 板块区域 ? 我的答案:D 7 根据自然地理学的定义,自然地理学采用()的观点和方法()。

系统的、综合的、区域联系的 ? ?B、 系统的、微观的、区域联系的 ? ?C、 微观的、综合的、区域联系的 ? ?D、 系统的、综合的、微观的 ? 我的答案:A 8 下列地区中,硒元素缺乏较为严重的地区是()。?A、 台湾 ? ?B、 东北 ? 我的答案:B 9 地表环境对人类的影响没有体现于()方面。 ?A、 人类的诞生 ? ?B、 人种的形成 ? ?C、 人群的文化

人文地理知识点归纳 人文地理知识归纳总结1 一、人类的生产活动与地理环境 1、农业 ①农业区位因素:气候、水源、地形、土壤、市场、交通、政策等 ④粮食问题:亚非拉地区粮食匮乏,尤其是中非、西非、东非地区,人民营养不足;少数发达国家的商品粮积压越来越多,极力争夺国外粮食市场。 ⑤解决粮食问题的途径:一是改变落后的社会制度和生产关系,发展农业技术,努力增产粮食;二是有计划地控制人口的增长,这是人类应该长期注意的问题;三是建立公平合理的国际经济新秩序。 ⑦中国的畜牧业和水产业: a.我国的畜牧业可以分为牧区畜牧业和农耕畜牧业。 b. c. 我国发展水产业的条件相当优越:沿海四大海域的近海海域及台湾以东的太平洋海域;大陆约有2000万公顷水面,其中有3/4分布在湿润、半湿润的东南部季风区,这一地区人口稠密,城市多,交通便利,水产捕捞、加工的技术水平高,居民有广泛的食鱼爱好,水产品产值较高,消费市场大。 d.水产业分为天然捕捞业和人工养殖业。 e我国水产品总量中,海水产品较淡水产品多;在海产品中以天然捕捞为主;在淡水产品中以人工养殖为主。 2、工业 ①工业区位因素:原料、动力(燃料)、劳动力、市场、交通运输、土地、水源、政府。 二、人口与环境 1、人口的增长和分布 ①世界人口的增长:在地区上有明显的不同。亚非拉的许多发展中国家由于政治上的独立,民族经济的发展,医疗卫生事业的进步,死亡率下降,因而人口增长很快;欧洲、北美的发达国家由于社会经济、文化教育等原因,人口增长缓慢,有些国家的人口已停止增长或负增长。③我国人口的增长和分布:我国人口的突出特点是:人口基数大,增长快。 原因是:新中国成立以来,经济文化迅速发展,医疗卫生条件逐步改善,生活水平不断提高,人口的平均寿命延长,婴儿死亡率大幅度下降,在70年代实行计划生育以前,

地理环境:自然环境、经济环境、社会文化环境 自然环境:原生自然环境、次生自然环境 “三分法”:自然地理学、经济地理学、人文地理学 “三层次”:统一地理学、综合地理学、部门地理学 “三重性”:基本原理和方法、应用地理学研究、区域地理学研究 “表层”的别称:“地理圈”、“地理壳”、“景观壳”、“地球表层” 部门自然地理学:气候学、地貌学、土壤地理学、水文地理学、植物地理学、动物地理学等 宇宙天体:恒星、行星、卫星、陨石、小行星、彗星、星云、等 类地行星:水星、金星、地球、火星 类木行星:木星、土星、天王星、海王星(冥王星被规定为矮行星) 地球的三个切片:赤道面(与地轴垂直所截出最大截面所在面)、黄道面(地球轨道所在面)、白道面(月球轨道所在面) 科里奥利力方向:南左北右 地球圈层内三圈:地核、(古登堡面)、地幔、(莫霍面)、地壳 地球圈层外三圈:水圈、大气圈、生物圈 地理学六圈层:岩石圈、土壤圈、水圈、大气圈、生物圈、智慧圈 陆地水:河流、湖泊、沼泽、冰川、地下水、矿物水 海陆两半球:海半球(新西兰东南)、陆半球(法国南特附近) 大洲分界:(亚欧)乌拉尔山脉、乌拉尔河、里海、高加索山脉、博斯普鲁斯海峡、达达尼尔海峡;(亚非)苏伊士运河;(欧非)直布罗陀海峡;(亚美)白令海峡;(美洲)苏伊士运河; 岛屿:大陆岛、海洋岛(火山岛、珊瑚岛) 造岩元素:氧、硅、铝、铁、钙、钠、钾、镁、钛、氢、磷、碳、锰…… 造岩物质:硅酸盐类、含氧盐类、氧化物、氢氧化物、硫化物、硫酸盐、卤化物、单质 造岩矿物:石英、云母、长石、普通辉石、普通角闪石、橄榄石 岩石种类:岩浆岩、沉积岩、变质岩 岩浆岩(按矿物分):酸性岩、中性岩、基性岩、超基性岩 岩浆岩(按形成分):喷出岩、侵入岩 岩浆岩构造:块状构造、斑杂构造、流纹构造、气孔构造、杏仁状构造 沉积岩:碎屑岩类(砾岩&角砾岩、砂岩、粉砂岩)、黏土岩类(钙质页岩、铁质页岩、炭质页岩)、生物化学岩类(硅质岩、石灰岩、白云岩) 变质作用:动力变质作用、接触热变质作用、接触交代变质作用、区域变质作用、混合岩化作用(超变质作用) 构造运动特性:普遍性、永恒性、方向性、非匀速性、幅度与规模差异性 构造运动基本方式:水平运动、垂直作用 沉积建造:地槽型建造、地台型建造、过渡型建造 地层接触关系:整合、假整合、不整合、侵入接触、侵入体的沉积接触 地质构造:水平构造、倾斜构造、褶皱构造、断裂构造 水平构造:桌状地台、平顶山、方山 倾斜构造:单面山、猪背岭 褶皱构造:向斜山、背斜谷、背斜山、向斜谷 断裂构造:一线天、试剑石、断层崖、断层三角面、断层悬谷、错断山脊

第一节亚洲及欧洲 1.亚、欧两洲的分界线 乌拉尔山、乌拉尔河、里海、大高加索山脉、黑海、土耳其海峡。 2.地理位置 (1)亚洲 ①纬度位置:北部深入北极圈内,南部延伸到赤道以南,跨寒、 温、热三带,大部分在北温带。 ②海陆位置:亚洲东、北、南三面分别濒临太平洋、北冰洋和 印度洋,西与欧洲相连,西南与非洲为邻,东隔白令海峡与北美洲相望。 ③半球位置:大部分位于东半球和北半球。 (2)欧洲 欧洲全在北半球,大部分在东半球,北邻北冰洋,西临大西洋,南临地中海。 3.地形 (1)亚洲 ①地形以高原、山地为主,平均海拔高。是除南极洲洲 以外海拔最高的大洲。 ②地面起伏大、高低悬殊。亚洲有世界上最高的高原青藏高原。 喜马拉雅山的主峰珠穆朗玛峰是世界上最高的山峰,号称“地球之巅“。亚洲有世界陆地表面的最低处死海湖面。 ③地势中部高,四周低。平原多分布在大陆周围。 ④此外,大陆东侧和东南侧有世界上规模最大、最典型的呈弧形 排列的群岛。如世界上最大的群岛马来群岛。

欧洲地形以平原、丘陵为主,地面起伏不大,地势南北高,中部低,是世界上平均海拔最低的大洲,也是地形比较单一的大洲。 4.气候 (1)亚洲 ①亚洲面积广大,地跨寒、温、热三带,且地形复杂多样, 除温带海洋性气候外世界上的各种气候在亚洲都有分布。 ②亚洲的气候特征:a.气候类型复杂多样;b. 大陆性特征显 著;c. 季风气候显著。 (2)欧洲 欧洲以温带海洋性气候和温带大陆性气候为主,其中温带海洋性气候在世界上分布最广泛。 5.河流

①主要大河:长江的长度和水量都居亚洲第一位,居世界第三 位。亚洲流经国家最多的国际河流是湄公河。 ②亚洲河网分布的主要特点:大河多发源于中部的高原山地, 顺地势呈放射状向四周奔流入海;内流区域面积广大。著名的内流河有锡尔河和阿姆河。 ③亚洲独具特色的湖泊:世界上最深的湖泊贝加尔湖;世界上 最大的湖泊里海;世界上湖面海拔最低、含盐度很高的湖泊死海;一半咸水一般淡水的湖泊巴尔喀什湖。 (2)欧洲 ①欧洲的河流特征深受地形和气候的影响,河网稠密、水流 平缓、河流短小、水量丰富、航运价值高。其中莱茵河河是世界上内河航运(货运量)最多的河流。 ②欧洲的主要河流:多瑙河——世界上流经国家最多的国际河 流;莱茵河——世界上货运量最多的河流;伏尔加河——欧洲最长的河流。 6.人口与国家 (1)亚洲 ①中国是世界上人口最多的国家,人口超过1亿的国家在亚洲 有6个:中国、印度、印度尼西亚、巴基斯坦、孟加拉国、日本。 ②人口的分布:亚洲的东部和南部是世界人口稠密区,而西 部和北部人口较少。 ③亚洲以黄色人种为主,有1000多个民族。 (2)欧洲 ①欧洲人口居世界各大洲的第三位,是世界人口密度最大的 大洲,人口自然增长率最高的大洲。

目录 第一章绪论 (3) 德国近代人文地理学 (3) 第二章人文地理学的研究主题与基本理论 (4) 一、人文事象的空间表征—文化区 (4) 二、文化的时间现象—文化的扩散(基本形式) (5) 三、文化生态学—文化与环境的关系 (5) 四、文化整合—文化各特质之间的协调 (5) 五、文化现象综合体—文化景观 (6) 六、人文地理学基本理论 (6) 第三章、人文地理学研究方法 (7) 一、人文地理学研究的方法论 (7) 二、分学科(常考名词) (8) 第四章人口、人种和民族 (8) 一、人口转变理论和模式 (8) 二、人口与发展—适度人口 (8) 三、人口分布与迁移 (9) 四、人种 (10) 五、民族 (10) 六、民俗 (10) 第五章农业的起源与发展 (10) 一、农业类型 (10) 二、农业景观: (11) 三、农业区位论 (11) 第六章工业的出现和工业区位 (11) 影响工业区位分布的因素 (11) 第七章聚落与城市化 (11) 一、城市化概念 (11) 二、城市化进程(阶段的划分) (12)

三、城市化机制 (12) 四、当代城市化的特征 (12) 五、城市地域 (12) 六、城市内部地域结构模型(学说、名称、内容) (13) 七、城市体系 (14) 八、城市景观与感知 (14) 第八章语言的传播与影响 (15) 一、语言语系分布范围 (15) 二、语言传播的特性 (15) 三、语言传播与环境 (15) 四、语言扩散及其结果 (16) 第九章宗教地理与宗教景观 (16) 一、世界三大宗教起源及分布 (16) 二、宗教的传播 (16) 第十章旅游地理 (17) 一、旅游文化 (17) 二、旅游开发的区域影响 (17) 第十一章政治与全球政治地理格局 (18) 一、政治与政治地理 (18) 二、国家政治地理特征 (19) 三、国家权利 (19) 四、全球政治地理格局 (20) 第十二章人类行为与空间环境 (20) 一、人类行为与地理环境 (20) 二、人类活动的行为空间 (21) 第十三章人文地理学所面临的问题 (22) 可持续发展 (22)

高一地理:自然地理知识点总结 【第一章宇宙中的地球】 1、天体系统的级别:总星系——银河系(河外星系)——太阳系——地月系 2、地球上生命存在的条件: ①稳定的太阳光照条件 ②比较安全的宇宙环境 ③因为日地距离适中,地表温度适宜(平均气温为15度) ④因为地球的质量和体积适中,地球能吸引大气形成大气层(氮、氧为主) ⑤形成并存在液态水 3、太阳活动对地球的影响: (1)太阳活动的标志:黑子、耀斑 (2)影响:影响电离层,干扰无线电短波通讯;产生“磁暴”现象和“极光”现象; 影响地球气候。 4、地球自转的地理意义: ①昼夜交替:昼半球和夜半球的分界线——晨昏线(圈)——与赤道的交点的时间分别 是6时和18时——太阳高度是0度——晨昏圈所在的平面与太阳光线垂直; ②地方时差:东早西晚,经度每隔15度相差1小时。 ③沿地表水平运动物体的偏移:赤道上不偏,北半球右偏、南半球左偏。偏向力随纬度 的增大而增大。 5、地球公转的地理意义: (1)昼夜长短的变化: ①北半球夏半年,太阳直射北半球,北半球各纬度昼长夜短,纬度越高,昼越长夜越短。夏至日——北半球各纬度的昼长达到一年中的最大值,北极圈及其以北的地区,出现极昼现象。 ②北半球冬半年,太阳直射南半球,北半球各纬度夜长昼短,纬度越高,夜越长昼越短。冬至日——北半球各纬度的昼长达到一年中的最小值,北极圈及其以北的地区,出现极夜现象。 ③春分日和秋分日,太阳直射赤道,全球各地昼夜等长,各为12小时。 ④赤道全年昼夜平分。南半球的情况与北半球的相反。 (2)正午太阳高度的变化: 同一时刻,正午太阳高度由太阳直射点向南北两侧递减,夏至日,太阳直射北回归线, 正午太阳高度由北回归线向南北两侧递减,此时北回归线及其以北各纬度达到一年中的最大 值,南半球各纬度达最小值。冬至日,太阳直射南回归线,正午太阳高度由南回归线向南北 两侧递减,此时南回归线及其以南各纬度达到一年中的最大值,北半球各纬度达最小值。春分日和秋分日,太阳直射赤道,正午太阳高度自赤道向两极递减。

欧洲区域地理知识点 欧洲区域地理知识点 1。欧洲地形的基本特征;(以平原为主,地势起伏不大,冰川地形广布,山脉主要分布在北部和南部) 2。影响中欧平原(波德平原)、东欧平原的主要外力作用及其 表现;(地质时期的冰川侵蚀。平原呈波状起伏) 3。欧洲地形对气候的影响;(欧洲多为平原,且山脉走向为东西向;海岸破碎,多伸入内陆的海湾;有利于海洋湿润气流进入内地形 成海洋性气候) 4。欧洲气候的主要特征及成因;(温和湿润,海洋性特征明显; 自西向东由海性气候过渡到大陆性气候。①欧洲地形低平、山脉多 东西走向;西临大西洋,且多伸入大陆的海湾,在西风作用下,湿润 气流容易伸入内地,降水较多;②大部分地区位于温带纬度范围内, 且受到北大西洋暖流的增温增湿作用,气候温和湿润;③常年盛行西风,从大西洋带来的水汽自西向东减少) 5。比较分析英国本岛东西两侧农业地域类型的差异及形成原因;(西侧乳畜业发达,为西风迎风坡,降水多,日照较少,且纬度高,热量不足,只适合多汁牧草长的生长;东侧发展种植业,为背风区, 降水稍少,日照较多,气温较高,生长期较长,能够满足种植业对 光热的需求) 6。英国是世界上工业化最早的国家,分析其发展条件;(①海岸线曲折,多优良港湾,航海业发达;②煤、铁、石油等工业原料丰富,开发早;③侵占殖民地,掠夺资源,占领市场,工业积累早,资本雄厚) 7。法国的地势特征;(东南高,西北低;东南以山地和高原为主,西北以平原和丘陵为主)

8。分析巴黎盆地做为重要农业区的区位因素(法国成为粮食出口国的区位条件);(地形以平原丘陵为主,比较平坦,耕地面积广;气候温和湿润;土壤较肥沃;河网密布,水源充足;政府鼓励农业发展的政策;交通便利、科技发达;高度机械化和现代化为农业发展提供 物质保障) 9。注入地中海的罗讷河是法国水力资源丰富的河流,其上建有无数低坝,分析低坝的好处;(农田淹没少,移民减少甚至不需要移民;船只过闸时间短,过闸用水也少;对生态和景观的影响小;溃坝等造成的威胁小) 10。德国地势特征;(南高北低,呈阶梯状分布;南部为高原和山地,中部为丘陵和中、低山,北部为平原) 11。莱茵河是欧洲最重要的航运河流,分析其航运价值大的原因;(1大部分在温带海洋性气候区,水量丰富,水量大,全年可通 航;②所流经地区大部分地势低平,水量平稳;③气候温和,无结冰期;④干支流流经国家多,且都是经济发达国家,航运需求量大;⑤ 河口处为著名港口鹿特丹,又与多瑙河等河流有运河相通,航运价 值高) 12。试比较德国南北农业发展的差异和形成原因;(北部地势平坦,但气候夏季温凉,冬季阴冷,土壤较为贫瘠,只生长牧草,主 要发展畜牧业;南部的高原和山地主要为森林和牧场,南部的河谷地带,土壤肥沃,日照时间长,热量充足,主要发展种植业) 13。分析德国鲁尔区工业发展的区位条件;(丰富的煤碳资源、附近有丰富的铁矿区(法国洛林)、便利的水陆运输条件、充足的 水源、雄厚的技术力量、广阔的市场) 14。分析意大利新兴工业的特点;(以中小企业为主;轻工业占主导地位;生产过程分散,多实行家庭承包;资本集中程度低;工业多分散在小城镇,成为“分散型工业化”) 15。意大利中小企业发展的'条件;(廉价劳动力丰富;20世纪70年代世界原料和能源涨价,大企业和重工业发展利润小;发达的银行信贷体系;国家政策的引导与支持,经济高度开放)

? 《现代自然地理学》期末考试 新

一、 单选题(题数:50,共 50.0 分)

1

地球上淡水的总量占所有水资源的()。

1.0 分

? A、

9.931%

? B、

4.458%

? C、

2.762%

? D、

1.336%

正确答案: C 我的答案:C

2

地壳最后的地区是哪儿?

1.0 分

? A、

平原

? B、

盆地

? C、

高原

? D、

海洋

正确答案: C 我的答案:C

3

地球表层系统的自我调节功能来自于地球的什么系统?

1.0 分

? A、

地热系统

? B、

地表系统

? C、

生物系统

? D、

生态系统

正确答案: D 我的答案:D

4

以下不是冰缘地貌的是:

1.0 分

? A、

石河

? B、

冰丘

? C、

冰山

? D、

石海

正确答案: C 我的答案:C

5

大气上升运动的主要方式不包括()

1.0 分

? A、

热力对流

? B、

动力抬升

? C、

大气波动

? D、

蒸发

正确答案: D 我的答案:D

6

海陆分布的变化会通过以下哪种变化影响全球与区域气候?

1.0 分

地理必修2知识归纳 第一章人口与环境 第一节人口增长模式 1、人口增长模式:出生率-死亡率=自然增长率 2.某个地区人口自然增长速度的数量受生物学规律的制约、自然环境、自然灾害、经济基础(经济发达程度,文化教育水平,医疗卫生条件)社会因素(妇女就业状况,婚姻生育观,宗教信仰,风俗习惯、人口政策、战争)等 人口增长的快慢取决于生产力的发展水平 人口一亿以上的国家:中国、印度、美国、印尼、巴西、俄罗斯、日本、孟加拉国、尼日利亚、巴基斯坦 发展中国家的人口问题:a人口出生率高、自然增长快,少年儿童比重大 b加大了资源、环境、就业压力;c人均资源减少; d影响了经济发展、生活水平提高、社会安定。 发达国家的人口问题:人口老龄化——a劳动力或兵源不足b社会负担加重 c老年人生活困难、孤单 措施:a关心照顾老人b建立社会保障制度;c适当鼓励移民和生育;d提高老人退休年龄。 中国的人口问题:人口总量大;未富先老(老龄化);出生性别比严重失衡;人口总体素质不高;流动人口规模庞大;就业压力大…… 第二节人口合理容量 自然资源是人类生产生活资料的主要来源 自然资源是有限的:土地。矿产资源。森林 环境人口容量的制约因素: 资源(首要)、科技发展水平、经济发达程度、人口受教育水平、地区开放程度—成正比 生活和文化消费水平——成反比 人口容量三个特点:临界性、相对性、警戒性。 第三节人口迁移 人口迁移的判断:空间位移;变更居住地;永久性 人口迁移的类型①按地理范围划分(按是否跨越国界):国际迁移、国内迁移

要类型)、城市→农村、第一产业→第二产业→第三产业 80年代中期以来人口迁移的原因:①大批农村潜在的剩余劳动力; ②允许农民进入小城镇落户的政策;③城乡和地区之间巨大的收入差距。 人口迁移对迁入地和迁出地的影响 意义: ①弥补了人口流入地区劳动力的不足;②提高了人口流人地区的城市化水平; ③缓解了人口流出地区的就业压力;④促进了人口流入地区与人口流出地区的经济社会交流。 1、对迁出地环境的影响 利:①加强了迁出地与外界的经济、科技、思想和文化的联系,有利于社会经济的发展。 ②在农村有利于缓解当地人地矛盾,更好地保护农村自然环境。 弊:会引起人才外流 2、对人口迁入地的影响 利:①补充劳动力,推动当地经济的发展;②利于迁入地资源的开发,活跃市场; ③促进了迁入地第三产业的发展;④加强多元经济、科技、文化交流 弊:①加剧迁入地的环境压力,加剧城市交通拥挤、住房紧张的状况、教育压力; ②增加城市就业难度等; ③带来不稳定的社会因素(如难民问题)——增加了公共设施的负担和城市管理的难度 影响人口迁移的因素 自然:气候,土壤,水源,地形,资源、自然灾害 经济:发展水平,交通通讯发展、城市化推进、区域开发、大型项目建设 政治:政策、战争、政治中心变更, 社会:文化教育、家庭婚姻、宗教信仰 第四节地域文化与人口 地域文化:是指在一定地域长时期形成的特定文化现象。(文化=物质财富+精神财富) 外国文化与人口:文化的差异对人口发展的影响是多方面的,其中婚俗(如初婚年龄、婚姻的稳定

自然地理学知识整理 题型: 填空题1分*16=16分名词解释3分*7=21分作图题6分*3=18分简答题6分*6=36分论述题9分*1=9分 二○一○年十二月

绪论 ★1·地球表层的空间界限: 大多数学者:上界为对流层顶,下界为沉积岩底部,包括大气圈的对流层,岩石圈的沉积岩部分,整个水圈和生物圈,共十几千米。 ★2·地球表层的特征:P40-41 1 太阳能集中分布于地表,太阳能转化主要发生在地表。 2 固液气三态并存于地表,且相互转化。 3 具有其特有的,由其本身发展形成的物质和现象。(生物,土壤层)--这是 负熵增长的表现。 4,圈层间,进行着复杂的物质能量交换和循环。 5,地球表面存在着复杂的内部分异。 6,人类活动的基本场所。 ★3·环境:是指主体或研究对象以外的,围绕主体占据一定空间,构成主体生存条件的一切事物的总和。环境是相对于主体而言的,是一个相对的概念。 第一章地球 1·天体的概念 广义的天体 宇宙间各种物质客体通称天体,表现为多种存在形式:一部分物质以电磁波、星际物质等形式弥散在空间;另一部分则积聚、堆积成团,表现为各种堆积形态的积聚实体,如恒星、行星、彗星、星云等,称为积聚态天体。通常将包括星际物质和各种积聚态天体在内的宇宙物质,统称为天体,而不包括电磁波。 ★2·太阳系八大行星的名称、排序、运动特征、显著特点 3·日地距离:1.496×108 km,一个天文单位。 ★4·地球形状的地理意义 地球的球形形状使得太阳辐射在地表分布不均,由赤道向两极递减,并由此形成地球上的温度带。这是地域分异规律得以产生的一个根本原因,也是地理学研究的基本出发点和立脚点。 ★5·地球大小的地理意义 版本一: 地球的大小适中。如果太大,超过太阳质量的0.07,则产生热核反应,演变为恒星;如果质量太小,则无法吸引大气,不会产生大气圈,地球就会像月球一样,不会孕育出生命,而且将会被小行星、流星和彗星撞击得千疮百孔。 版本二:地球的巨大质量,可以吸引周围的气体,保持一个具有一定质量和厚度的大气圈,有了大气圈,才能保住水圈,形成生物圈。

西欧 自然环境特征 一:位置范围 1.位置:纬度位置:北温带为主,35oN-60oN,10oW-20oE 海陆位置:北接北冰洋,西靠大西洋,南临地中海 2.范围:北欧、西欧。中欧、南欧 3、轮廓特点:曲折的海岸线 世界上最曲折的一洲,多半岛、岛屿和海湾。主要半岛北部有斯堪的纳维亚、南部有巴尔干、亚平宁、伊比利亚,主要岛屿有不列颠群岛和冰岛,主要内海有北部的波罗的海、南面的地中海、东南面的黑海,边缘海有北海,比斯开湾是著名的海湾 二:地形: 1:特征:平原、山地为主,世界平均海拔最低的一洲。地势南北高,中间低。深受冰川影响2:分布平原:北海、波罗的海沿岸,莱茵河以东波德平原、以西西欧平原 山地:北部斯堪的纳维亚山脉、南部阿尔卑斯山脉,博朗峰本区最高 阿尔卑斯山脉是亚欧板块与非洲板块碰撞挤压形成

3:冰川地貌:芬兰、瑞典众多的冰川湖,“千湖之国”芬兰 斯堪的纳维亚半岛上湖泊众多半岛西侧有许多崖壁陡峭、幽深曲折的峡湾 东欧平原和波状起伏的冰碛丘陵, 阿尔卑斯山脉高山带峰峦挺拔、谷地宽阔、两侧多湖泊等。 三:气候:海洋性特征显著 1:特征:海洋性特征显著 2:东西差异:西部为温带海洋性气候,东部为温带大陆性气候 南北差异;北部是极地气候,南部是地中海气候 3:温带海洋性气候显著:成因 四:河湖 1:特征:本区多平原,降水量较多,河网较密,水量充沛,因大陆轮廓曲折,又受山岭的限制,不利于长河的形成,河流短小。 2:主要河流: 莱茵河发源在瑞士,流经德国鲁尔区,注入北海世界航运最繁忙,货运量在世界上仅次于密西西比河 多瑙河,发源于德国西南部,注入黑海。世界流经国家最多(德国、奥地利、斯洛伐克、匈牙利、克罗地亚、南斯拉夫、保加利亚、罗马尼亚、乌克兰等9国)。 基尔运河:连接北海和波罗的海 3:欧洲河流航运价值高的原因 自然原因:该地区河流径流量丰富、水流平稳汛期不明显、含沙量小,无结冰期,全年可通航。 经济因素:主要河流流经国际较多,经济发达,航运需求量大;各河流之间有众多的人工运河连接,形成了完善的内河运输网,提高了河流的航运价值

课程导航 离开 刷新 关于本课程 第一章:自然地理学与人类环境 第二章:地球与地球表层系统 第三章:地球表层环境与地球表层系统 第四章:岩石圈与地球表层结构和轮廓 第五章:大气圈与气候分异规律 第六章:水圈与水平衡 第七章:生物圈与生态系统 第八章:大气圈与岩石圈的相互作用 第九章:水圈与岩石圈的相互作用 第十章:水圈与大气圈相互作用 第十一章:水圈、大气圈、岩石圈的相互作用 第十二章:生物圈与岩石圈、水圈、大气圈 的相互作用 第十三章:水圈、大气圈、生物圈、岩石圈 相互作用与地球表层系统 第十四章:地表环境评估与区划 第十五章:地表环境预测 第十六章:地表环境的规划与管理 第十七章:地表环境的优化调控 第一节:日常生活中的自然地理学问题 第二节:自然地理学研究的对象、内容、目的与意义 第三节:自然地理学的性质 第四节:自然地理学与地球表层系统 第一节:宇宙中的地球 第二节:地外系统对地表环境的影响 第三节:地内系统对地表系统的影响 第一节:地球表层系统的组成 第二节:地球表层环境(系统)的结构 第三节:地球表层系统的功能 第四节:人类与地球表层环境 第一节:岩石圈的组成 第二节:岩石圈的结构 第三节:岩石圈的运动 第四节:固体地球表面的结构与轮廓 第五节:构造地貌

第六节:岩石圈与人类 第一节:大气圈的组成与结构 第二节:大气运动 第三节:物质输移 第四节:能量传输 第五节:气候分异规律 第六节:大气与人类 第一节:水圈的组成 第二节:水圈的结构 第三节:水圈的演化 第四节:水的运动 第五节:水分平衡 第六节:水圈与人类 第一节:生物圈的组成 第二节:生物圈的结构 第三节:生物圈的形成与演化 第四节:生态系统 第五节:人与生物圈 第一节:岩石风化与气候 第二节:岩石圈变动与气候 第三节:地貌与气候 第四节:沙尘暴与黄土沉积 第一节:岩石与水 第二节:岩石圈的结构与流域性质和水系发育 第三节:水的分布、负荷均衡与岩石圈的形变 第四节:构造-侵蚀-地貌循环 第五节:流水作用与流水地貌 第六节:海岸线与海岸带 第七节:海啸、泥石流、崩岸、滑坡-水、岩相互作用的实例第八节:河口地貌 第一节:水汽与天气 第二节:水与气候 第三节:大气环流与水的循环 第四节:海气相互作用 第一节:气候-海面-冰川-均衡 第二节:气候-水的分布-地球自转速度-构造运动或形变第三节:构造运动-大气环流-水份循环 第四节:水圈、大气圈、岩石圈相互作用与冰川、冰缘地貌第五节:水圈、大气圈、岩石圈相互作用与黄土地貌

第一章绪论 德国近代人文地理学 洪堡:德国地理学家,和李特尔被尊为近代地理学的开山大师。对近代人文地理学的发展也有很重要的影响。洪堡的伟大功绩在于使地理学成为一门独立的科学。他的成就主要在自然地理学方面,但他也注意到人地之间的相互关系,洪堡创立了因果原则、综合原则、比较原则等研究的基本方法,是地理学从古典的对地理现象的描述和记述,走向近代地理学解释和探讨因果关系,他强调地表事物的整体研究。 李特尔:近代人文地理学的开山大师。他认为地理学研究的是人类家乡,要确立一门以人与自然的有机统一为基础的新的科学的地理学,致力于探究自然环境对人类历史的因果关系。与洪堡不同的是,李特尔应用区域方法来论证人地关系,研究世界各地区不同地理现象的因果关系,他学术思想上最大的缺陷是,他把“人地关系“看作为“神的意志“。 拉采尔2:人文地理学的创始人,致力于研究人类迁移、文化借鉴和人地关系,对人文地理学提出系统概括。拉采尔被认为是地理环境决定论思想的引入者,在他著作中,阐述了地理环境对人类活动、国家等的支配作用,是人文地理学理论体系中完整和系统的早期思想。 赫特纳:区域学派的代表人物。他主张地理学应着重于空间分布的研究,区域地理学是地理学的核心,地理学研究的地域应是人类与环境相互作用的结果,所有自然界中与人类活动相互影响的一切要素,与自然环境相互联系的人文现象都是区域的特征。施吕特尔:景观学派的创始人,他认为,地理学者应该首先着眼于地球表面可以通过感官察觉到的事物,着眼于这种感觉— 景观的整体,他注重从历史的角度分析景观,探究一个原始景观转换成人文景观的过程,这就是地理学的主要任务。 杜能:首先创立了农业区位论 韦伯:创立了工业区位论 克里斯泰勒:提出了城市区位理论—中心地学说 廖什:建立了市场区位理论 法国近代人文地理学

自然地理知识点集锦 1、人类对宇宙的认识过程:天圆地方说、地圆说、地心说、日心说、大爆炸宇宙学说。 2、宇宙的基本特点:由各种形态的物质构成,在不断运动和发展变化。 3、天体的分类:星云、恒星、行星、卫星、彗星、流星体、星际物质。 4、天体系统的成因:天体之间因相互吸引和相互绕转,形成天体系统。 5、天体系统的级别:地月系-太阳系-银河系(河外星系)-总星系 6、日地平均距离:1.496亿千米。 7、太阳系九大行星的位置:水金地火(小)、木土天海冥。 8、九大行星按结构特征分类:类地行星(水金地火)、巨行星(木土)、远日行星(天海冥)。 9、地球上生物出现和进化的原因:光照条件、稳定的宇宙环境、适宜的大气和温度、液态水。 10、太阳的主要成分氢和氦。 11、太阳辐射能量的来源核聚变反应。 12、太阳辐射对地球和人类的影响维持地表温度,水循环、大气运动等的动力,人类的主要能源。

13、太阳活动黑子(标志)、耀斑(最激烈)。 14、我国太阳能的分布:青藏高原(最高)、四川盆地(最低)。 15、太阳外部结构及其相应的太阳活动光球(黑子)、色球(耀斑)、日冕(太阳风)。 16、太阳黑子的变化周期11年。 17、太阳活动对地球的影响:①影响气候②影响短波通讯③产生磁暴现象 18、月相新月、蛾眉月、上弦月、满月、下弦月、残月 19、月相变化规律:上上西西(上弦月),下下东东(下弦月) 20、星期的由来:朔望两弦四相。 21、空间探索阶段的开始1957年10月,原苏联第一颗人造地球卫星上天。 22、空间开发阶段的开始1981年第一架航天飞机试航成功。 23、我国航天事业的发展史:1970年“东方红”一号、2005年“神舟六号”载人航天试验飞船。 24、宇宙自然资源的分类:空间资源(高真空、强辐射、失重)、太阳能资源、矿产资源。 25、保护宇宙环境清除太空垃圾、加强国际合作。 26、地球的平均半径6371千米 27、地球的赤道周长4万千米

人文地理知识总结 一、人类的生产活动与地理环境 1、农业 ①影响农业发展的条件:气候、水源、地形、土壤、市场、交通、政策等

剪羊毛:8-9月。 ④其他几种农业地域类型:乳畜业――面向市场,饲养奶牛以获得牛奶及乳制品的密集农业,一般分布于大城市周围。世界主要分布区:北美五大湖周围、西欧、中欧、澳大利亚、新西兰等;热带种植园农业――种植单一热带经济作物的大规模密集型农场,分布于拉美、东南亚、南亚及撒哈拉以南非洲,企业化经营,雇工生产。重要热带农产品的主产国。地中海型农业:分布于地中海式气候区,园艺业发达,作物以葡萄、无花果、橄榄、柑橘、蔬菜、花卉及小麦为主,兼营畜牧。 ⑤中国农业发展方针:“确保粮食供求平衡”、“积极发展多种经营”、“发展高产、优质、高效农业” 2、工业 ①工业区位因素:原料、动力(燃料)、劳动力、市场、交通运输、土地、水源、政府政策、环境等。

②工业发展与区位:

1、人口的增长和分布 ①世界人口的增长:时间上,工业革命以前人口增长缓慢,工业革命之后尤其是二战后人口增长迅速,二十世纪七十年代后,世界人口增速有所放慢。地区上,亚非拉的许多发展中国家由于政治上的独立,民族经济的发展,医疗卫生事业的进步,死亡率下降,因而人口增长很快;欧洲、北美的发达国家由于社会经济、文化教育等原因,人口增长缓慢,有些国家的人口已停止增长或负增长。 ②世界人口的分布:

我国人口的突出特点是:人口基数大,增长快。 原因是:新中国成立以来,经济文化迅速发展,医疗卫生条件逐步改善,生活水平不断提高,人口的平均寿命延长,婴儿死亡率大幅度下降,在上世纪70年代实行计划生育以前,人口出生率长期保持在新中国成立前的水平。实行计划生育后,人口自然增长率显著降低。 我国人口分布不平均:东南多,西北少。(以黑河---腾冲一线以东以南,面积占全国43%,人口占94%) 原因是:东部耕地多,气候优越,人口密度大;工商业、交通业发达、城镇多,城镇人口集中。西部多沙漠、草原、山地,耕地少,人口密度小;工商业、交通运输业不发达,城镇少,城镇人口也少。 ④基本国策:实行计划生育。控制人口数量,提高人口素质,是我国人口政策的基本内容。 2、人口数量与环境 ①人口发展与环境的关系: 社会因素(经济发展水平、婚姻制度、生育政策、文化及宗教、妇女受教育程度)对生育率影响极大,自然因素对生育率影响极小。影响死亡率的因素中,社会因素(经济、政治、教育水平、医疗卫生条件)是主要因素,自然环境因素(地方病、环境污染、自然灾害等)对死亡率影响也较大。 人口增长过快,会给资源和环境带来较大压力,但并非是形成环境问题的唯一的主要的原因。庞大的人口基数和较高的人口增长率(世界1999年10月12日达60亿;我国2000年11月1日第五次人口普查总量达亿)会形成较大的人口压力。人口持续的增长,对物质资料的需求和消耗随之增多,最终会超出环境供给资源和消化废物的能力,进而出现种种资源短缺和环境问题。(如水土流失、土地沙漠化等生态问题,三废噪声污染问题,医疗、教育、交通、住房、就业等社会问题。)因此,必须控制人口的过度增长,使人口的增长与社会、经济的发展相适应,与资源、环境相协调。 ②人口发展模式:(注意新教材去掉了过渡型的说法)

第一单元 宇宙中的地球 一:地球运动的基本形式:公转和自转 地球自转和公转的关系: (1)黄赤交角:赤道平面和黄道平面的交角。目前是23o26' (2)太阳直射点在南北回归线之间的移动 二:地球自转的地理意义 (1)昼夜更替(2)地方时 (3)沿地表水平运动的物体发生偏移,北半球右偏,南半球左偏. 三:地球公转的地理意义 (1)昼夜长短和正午太阳高度的变化 ①昼夜长短的变化 北半球:夏半年,昼长夜短,越向北昼越长 ①太阳直射点在那个半球, 北极圈以北出现极昼现象 那个半球昼长,②赤道全年 冬半年,昼短夜长,越向北昼越短 昼夜平分,③春秋分日全球 北极圈以北出现极夜现象 昼夜平分 南半球:与北半球相反 ②正午太阳高度的变化 春秋分日:由赤道向南北方向降低 由太阳直射点向南北 随纬度的变化 夏至日:由23o26'N 向南北降低 方向降低 冬至日:由23o26'S 向南北降低 23o26'N 以北在夏至日达到最大值 离直射点越近高度 随季节的变化 23o26'S 以南在冬至日达到最大值 越大 南北回归线之间每年有两次直射 四:光照图的判读

(1)判断南北极,通常用于俯视图,判断依据为:从地球北极点看地球的自转为逆时针,从南极看为顺时针;或看经度,东经度递增的方向即为地球自转的方向. (2)判断节气,日期及太阳直射点的纬度晨昏圈过极点(或与一条经线重合),太阳直射点是赤道,是春秋分日;晨昏线与极圈相切,若北极圈有极昼现象为北半球的夏至日,太阳直射点为北纬23o26',若北极圈有极夜现象为北半球的冬至日,太阳直射点为南纬23o26' (3)确定地方时在光照图中,太阳直射点所在的经线为正午12点,晨昏线所包围的白昼部分的中间经线为12点,晨线与赤道交点经线的地方时为6点,昏线与赤道交点经线为18点,依据每隔15o,时间相差1小时,每1o相差4分钟,先计算两地的经度差(同侧相减,异侧相加),再转换成时间,依据东加西减的原则,计算出地方时 (4)判断昼夜长短求某地的昼(夜)长,也就是求该地在纬线圈上昼(夜)弧的长度,这个长度也可由昼(夜)弧所跨的经度数来推算 (5)判断正午太阳高度角先求所求地区与太阳直射点的纬度差,若所求地和太阳直射点在同一半球,取两地纬度之差,若所求地和太阳直射点不在同一半球,取两地纬度之和,再用90o-两地纬度差即为所求地的正午太阳高度 五:晨昏线与经线和纬线 (1)根据晨昏线与纬线相交判断问题 ①晨昏线通过南北极可判断这一天为3月21日或9月23日前后 ②晨昏线与南北极相切,北极圈内为昼,可判断这一天为6月22日前后,北半球为夏至日,北半球为夏季,南半球为冬季 ③晨昏线与南北极相切,北极圈内为夜,可判断这一天为12月22日前后,北半球为冬至日,北半球为冬季,南半球为夏季 (2)根据晨昏线与经线相交关系判断昼长和夜长 推算某地昼长或者夜长,求昼长时,在昼半球范围内算出该地所在地的纬线圈从晨线与纬线圈交点到昏线与纬线圈交点,所跨的经度除以15即该地昼长,如果图上只画了昼半球的一半,要注意,图中白昼所跨经度差的2倍,除以15才是该地的昼长 七:区时,地方时的计算 第一步:先求两地的经度差. 第二步:再求时间差,以每一度经度相差4分钟来算. 第三步:然后判断两地的东西方向,求东用加,求西用减.若求出的时间大于24小时,则减24,日期加1天,若时间为负值,则加24小时,日期减去1天.