数列、极限、数学归纳法·归纳、猜想、证明·教案

张毅

教学目标

1.对数学归纳法的认识不断深化.

2.帮助学生掌握用不完全归纳法发现规律,再用数学归纳法证明规律的科学思维方法.

3.培养学生在观察的基础上进行归纳猜想和发现的能力,进而引导学生去探求事物的内在的本质的联系.教学重点和难点

用不完全归纳法猜想出问题的结论,并用数学归纳法加以证明.

教学过程设计

(一)复习引入

师:我们已学习了数学归纳法,知道它是一种证明方法.请问:它适用于哪些问题的证明?

生:与连续自然数n有关的命题.

师:用数学归纳法证明的一般步骤是什么?

生:共有两个步骤:

(1)证明当n取第一个值n0时结论正确;

(2)假设当n=k(k∈N,且k≥n0)时结论正确,证明当n=k+1时,结论也正确.

师:这两个步骤的作用是什么?

生:第(1)步是一次验证,第(2)步是用一次逻辑推理代替了无数次验证过程.

师:这实质上是在说明这个证明具有递推性.第(1)步是递推的始点;第(2)步是递推的依据.递推是数学归纳法的核心.用数学归纳法证题时应注意什么?

生:两个步骤缺一不可.证第(2)步时,必须用归纳假设.即在n=k成立的前提下推出n=k+1成立.师:只有这样,才能保证递推关系的存在,才真正是用数学归纳法证题.

今天,我们一起继续研究解决一些与连续自然数有关的命题.请看例1.

(二)归纳、猜想、证明

1.问题的提出

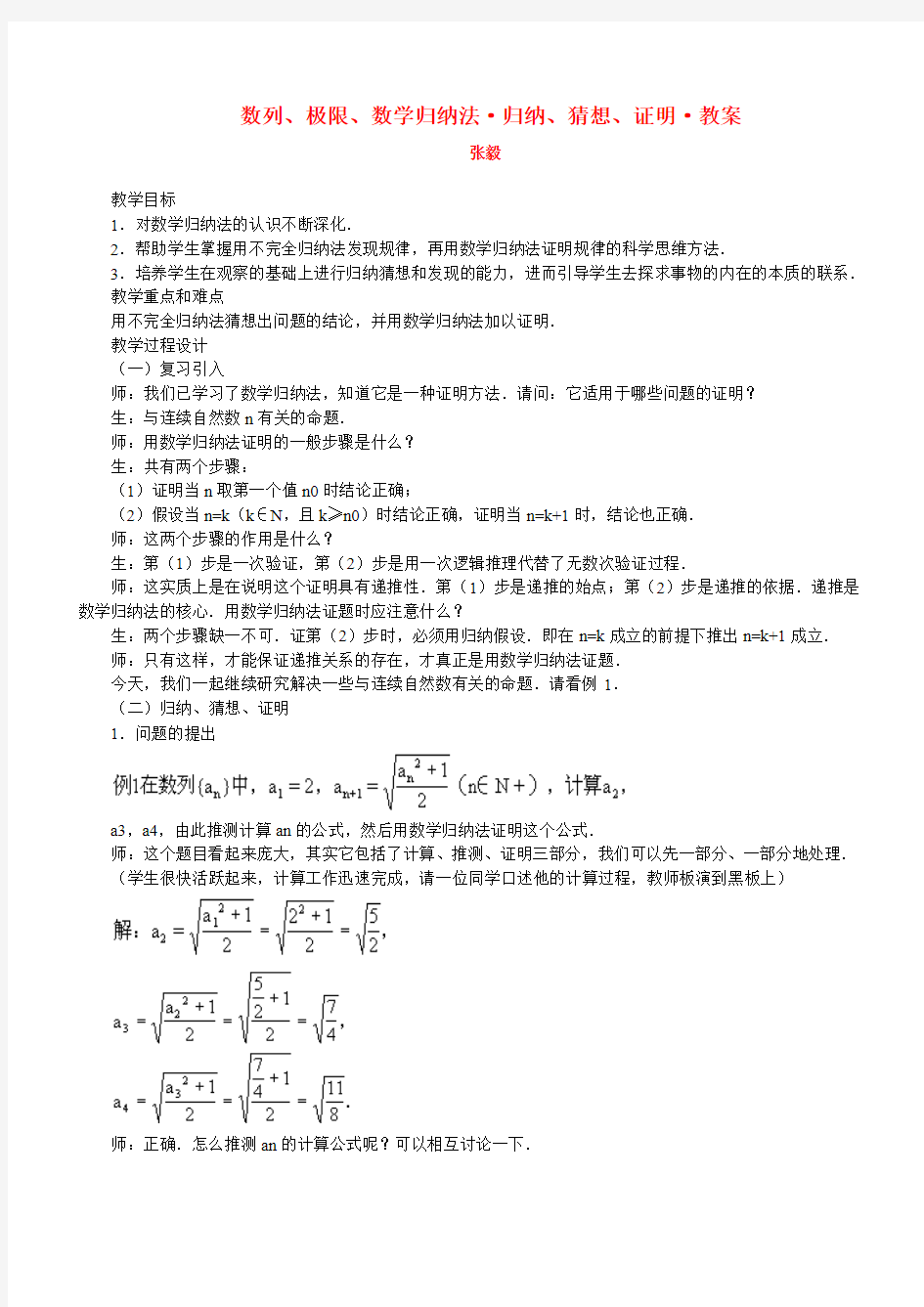

a3,a4,由此推测计算an的公式,然后用数学归纳法证明这个公式.

师:这个题目看起来庞大,其实它包括了计算、推测、证明三部分,我们可以先一部分、一部分地处理.(学生很快活跃起来,计算工作迅速完成,请一位同学口述他的计算过程,教师板演到黑板上)

师:正确.怎么推测an的计算公式呢?可以相互讨论一下.

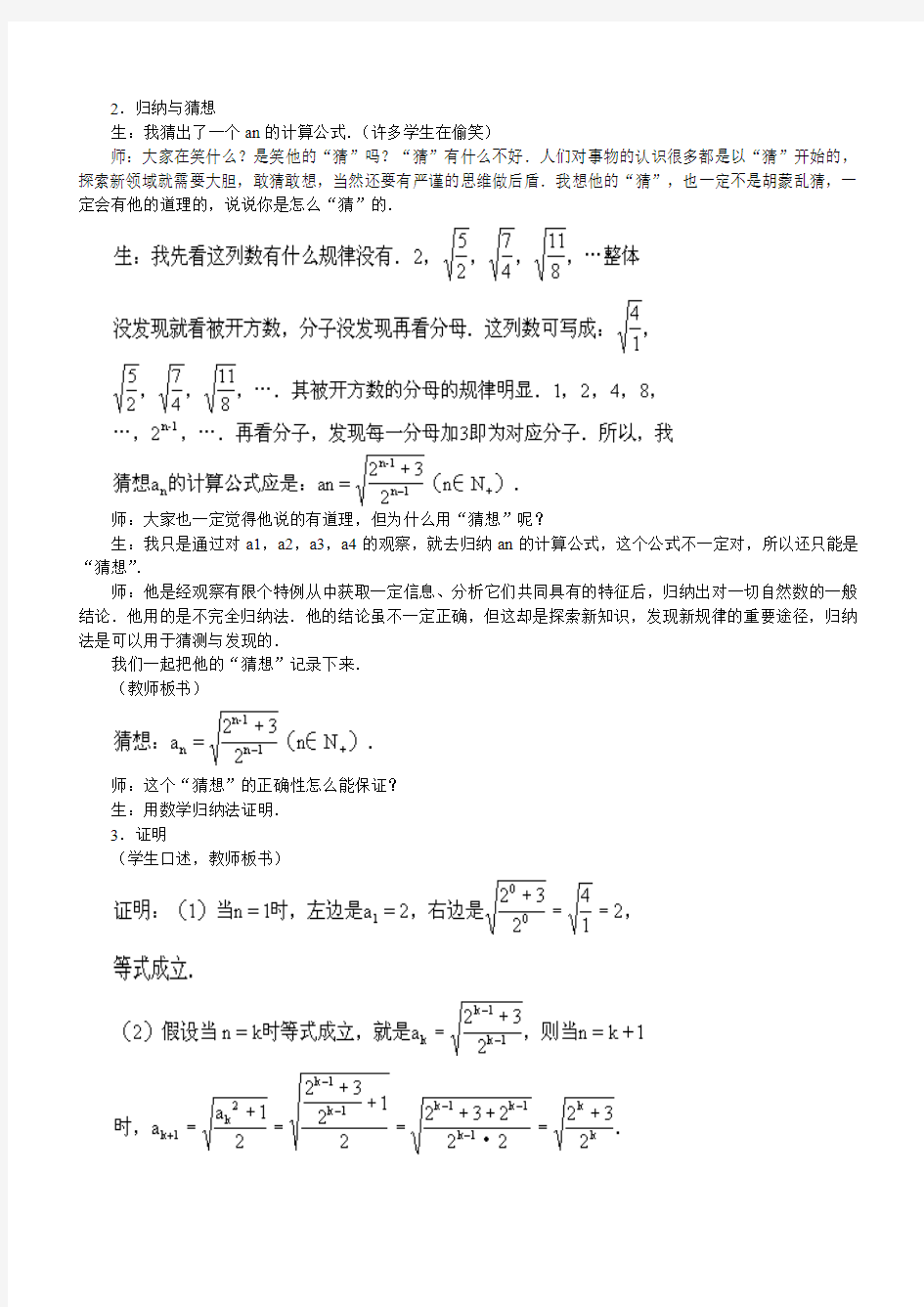

2.归纳与猜想

生:我猜出了一个an的计算公式.(许多学生在偷笑)

师:大家在笑什么?是笑他的“猜”吗?“猜”有什么不好.人们对事物的认识很多都是以“猜”开始的,探索新领域就需要大胆,敢猜敢想,当然还要有严谨的思维做后盾.我想他的“猜”,也一定不是胡蒙乱猜,一定会有他的道理的,说说你是怎么“猜”的.

师:大家也一定觉得他说的有道理,但为什么用“猜想”呢?

生:我只是通过对a1,a2,a3,a4的观察,就去归纳an的计算公式,这个公式不一定对,所以还只能是“猜想”.

师:他是经观察有限个特例从中获取一定信息、分析它们共同具有的特征后,归纳出对一切自然数的一般结论.他用的是不完全归纳法.他的结论虽不一定正确,但这却是探索新知识,发现新规律的重要途径,归纳法是可以用于猜测与发现的.

我们一起把他的“猜想”记录下来.

(教师板书)

师:这个“猜想”的正确性怎么能保证?

生:用数学归纳法证明.

3.证明

(学生口述,教师板书)

师:证得非常好.在证明n=k+1时,每一步的依据是什么?

生:因为在这里,能否用上归纳假设是关键.因此先根据定义用ak表示ak+1,然后就可代入归纳假设,再化简整理,即可证出n=k+1的相应结论.

师:这才能体现出递推性.必须注意要由归纳假设(n=k时)的正确性来推n=k+1时的正确性,这是用数学归纳法证题的核心与关键.

回顾我们的解题过程,光用不完全归纳法对事物的一部分特例,通过观察,加以归纳,得到猜想,再用数学归纳法对猜想加以证明.这种从观察到归纳到猜想到证明的过程,是一种科学的思维模式,也正是我们今天要研究的课题.

(板书课题:归纳、猜想、证明)

4.不完全归纳法中的“猜测”二法

师:高斯说过:“发现和创新比命题论证更重要,因为一旦抓住真理之后,补行证明往往是时间问题.”

在“归纳、猜想、证明”的过程中,猜想准确是关键.我们再看一个例题,在解题过程中重点思考:如何猜想.

且n≥2).先求出f(2),f(3),f(4)的值,再由此推测f(n)的计算公式,并对其正确性作出证明.(学生们在笔记本上解答,教师巡视完成情况,请两位同学把自己的解法写到黑板上)

(学生甲书写如下)

则f(n)=f(n-1)+lg 2n-1(n≥2).

f(3)=f(2)+lg 23-1=0+2 lg 2=2lg 2,

f(4)=f(3)+lg 24-1=2lg 2+3 lg 2=5lg2.

猜想:……

(学生乙书写如下)

得f(n)=f(n-1)+lg 2n-1(n≥2).

则f(2)=f(1)+lg 22-1=-lg 2+(2-1)lg 2=(-1+2-1)lg 2,

f(3)=f(2)+lg 23-1=(-1+2-1+3-1)lg 2,

f(4)=f(3)+lg 24-1

=(-1+2-1+3-1)lg 2+(4-1)lg 2

=(-1+2-1+3-1+4-1)lg 2.

由此可以推测:

f(n)=[-1+(2-1)+(3-1)+…+(n-1)]lg2

=[-1+1+2+…+(n-1)]lg 2

f(k+1)=f(k)+lg 2(k+1)-1

师:我们一起来看两位同学的解题过程.学生甲的计算结果正确,但没有猜出来.学生乙没有求出f(2),f(3),f(4)的值,但猜出了计算公式,并用数学归纳法给予了证明.题目要求求值,还是应写出结果的,说说你这么写的理由吧.

生乙:其实一开始,我跟学生甲一样,先算出了f(2),f(3),f(4)的值,但从-lg 2,0,2lg 2,5lg 2我除发现了应是多少倍的lg2就再无收获了,这“多少倍的”从-1,0,2,5实在无法断定,于是我就往回找,从计算的过程中,我发现了规律,一高兴就忘了写结果了.

师:你是怎么从计算的过程中发现规律的?

生乙:我是看f(2),f(3),f(4)每一个的计算过程都是在前一个结果的基础上加上(n-1)lg 2,也就

是从n=2,3,4,…分别代入递推关系式f(n)=f(n-1)+(n-1)lg 2的求值计算过程中得到的.这里算每一个时要用前一个的结果,写时也用它的计算过程来表示,这样就容易发现规律了.

师:实际上,他是通过算式的结构特征作出归纳、推测的,这种归纳我们不妨称之为:“猜结构”,而例1那种归纳我们就叫它做“猜结果”吧.

其实,我们在猜想时,往往是先看结果,从结果得不出猜想时,再看过程,从解题过程中的式子结构去思考.但不管怎么猜想,都离不开对题目特征的认识.

学生乙在用数学归纳法证明猜想时,注意了两个步骤及归纳假设的使用,证明正确.这个问题解决得非常好.

归纳、猜想、证明是一种科学的思维方法,重要的解题途径,它是我们认识数学的一把钥匙.

(三)练习

已知数列{an}和{bn},其中

an=1+3+5+…+(2n+1),bn=1+2+22+…+2n-1,(n∈N+)

当n∈N+时,试比较an与bn的大小,并证明你的结论.

(教师巡视学生的解题情况,适时点评)

师:有的同学面对问题无从下手,一下子就想得到一个一般性的结论是不太容易,但我们可以从特殊的n=1,n=2,……入手,通过观察归纳,猜想出一个一般的结论,这应是可以做到的吧.

……

有的同学结论下得太草率,只看了a1与b1,a2与b2,a3与b3就下结论了,急于去证明,证的时候就有困难了.这种时候该怎么办?①看证法是否正确;②回过头来多试几个,甚至还应看看an,bn的结构,再慎重下结论.

(待大部分学生都解出后,教师将课前准备好的写在投影片上的解答在投影机上打出来并讲评.)

当n=1时,a1=4,b1=1,则a1>b1;

当n=2时,a2=9,b2=3,则a2>b2;

当n=3时,a3=16,b3=7,则a3>b3;

当n=4时,a4=25,b4=15,则a4>b4;

当n=5时,a5=36,b5=31,则a5>b5;

当n=6时,a6=49,b6=63,则a6<b6;

当n=7时,a7=64,b7=127,则a7<b7;

……

由此得到:当n≤5(n∈R)时,an>bn;

猜想:当n≥6(n∈R)时,an<bn.

前一结论在推导时已用穷举法得到证明,后一猜想我们用数学归纳法加以证明.

证明:(1)当n=6时,上面已证得a6<b6,命题成立.

(2)假设当n=k(k≥6)时命题成立,即k≥6时,(k+1)2<2k-1.则当n=k+1时,bk+1=2k+1-1=2·2k-1=2(2k-1)+1>2(k+1)2+1=2k2+4k+3=k2+4k+4+(k2-1).

因k≥6,则k2-1>0.所以k2+4k+4+(k2-1)>k2+4k+4.即bk+1>k2+4k+4=(k+2)2=[(k+1)+1]2=ak+1.故ak+1<bk+1,所以当n=k+1时,命题也成立.

由(1),(2)得an<bn对任意n≥6且n∈N+都成立.

第(2)步亦可由分析法证得.

(2)假设当n=k(k≥6)时命题成立,即k≥6时,(k+1)2<2k-1,则当n=k+1时,要证ak+1<bk+1,即证:(k+2)2<2k+1-1.

这只要证(k+2)2<2·2k-1.

由归纳假设2k>(k+1)2+1,

只要证(k+2)2 <[(k+1)2+1]×2-1,

只要证k2+4k+4<2k2+4k+3,

只要证1<k2.

这由k≥6是显然成立的,所以当n=k+1时命题也成立.

师:本题不能只对n=1,2,3,4做出检验,就冒然断定当n∈N+时,an>bn成立.如果仓促做出此推测,在后面证明受阻时,也应重新检查猜想是否准确.

其实,仔细看看式子an=(n+1)2,bn=2n-1的结构,就不难发现:随着n的不断增大,bn的增长速度明显快于an.想想这些,对结论的猜测会是大有好处的.

(四)小结

(引导学生一起归纳小结)

1.归纳、猜想、证明是一个完整的思维过程,既需要探求和发现结论,又需要证明所得结论的正确性.它引导我们在数学的领域中积极探索,大胆猜想,可以充分地发挥我们的数学想象力.同时又要求我们注意对所得的一般结论作严格的数学证明.

2.归纳法是一种推理方法,数学归纳法是一种证明方法.归纳法帮助我们提出猜想,而数学归纳法的作用是证明猜想.在归纳、猜想、证明的过程中,猜想是关键.我们可以“猜结果”,也可以“猜过程”,只要抓住问题的本质特征、知识的内在联系,就不难得到猜想.在用数学归纳法证明时,有时还可以弥补猜想中的不足.(五)布置作业

1.高级中学课本《代数》下册(必修)P129第35题.

2.(选作)已知数列{an}满足Sn+an=2n+1,其中Sn是{an}的前n项和.先求出a1,a2,a3,a4的值,再推测{an}的通项公式,并用数学归纳法加以证明.

本题的求值计算、猜想都不是很困难,但用数学归纳法证明有一定难度.在由归纳假设ak成立推证ak+1成立时,需ak+1与ak的关系式,而题目条件中没有直接给出,这就需要学生能有意识地利用条件Sn+an=2n+1①.由于n∈N,就可以得到Sn+1+an+1=2(n+1)+1②.将

数学归纳法的证明中起着重要作用,而且可简化计算.有整体构想的同学应先推导出此关系式,再计算、猜想、证明)

课堂教学设计说明

利用“归纳、猜想、证明”这一思维方法解题,在课本中虽无这类例题,但复习参考题的最后一道却属此类.它对于学生认识数学、提高数学修养、发展数学能力的作用重大.

在归纳、猜想、证明中,准确猜想是关键.因此我们把重点放在了如何猜想.它不仅能帮助学生使问题得以顺利解决,而且对于开发学生的想象力、培养学生的创新意识、培养新世纪人材都很有意义.在例题、习题、作业题的配备上,我们认为高中的学习特点是梯度陡、跨度大、思维能力要求高(较初中而言).因此在题目的设置上,我们加大了思维的含量.让学生在处理每一个问题,操作每一步时都必须有所思考,使学生深切体会到:数学不能死记硬背,也不能生搬硬套.要用数学的思想方法观点学习数学、看待数学.

本节安排的这道练习题.从题目本身看,学生得不到一个解题程序,似乎无从下手.但如果他已掌握了归纳、猜想、证明的思想而不只是方法的话,他就会有解题意识与思路.更可从中领略到发现、观察、归纳、猜想、证明这一数学研究的全过程,体会有限与无限、特殊与一般等辩证关系.

至于课后思考题,其计算、猜想都不困难,使学生对此题轻松上手.但证明时的不顺利会引发他们的思考:照搬例习题的模式是不行的,它与例习题的区别何在?数学归纳法的本质特征是什么?……这些思考不仅有助于学生解出此题,更有助于学生从实质上理解数学归纳法,抓住其核心——递推.这节课的教学,我们始终以问题为主线,让学生的思维由问题开始,到问题深化.通过问题的研讨,帮助学生从认识上得到提高.逐步由特殊到一般,由具体到抽象,由表面到本质,把学生的思维步步引向深入.从而提高学生的思维层次与思维水平.

第4讲用数学归纳法证明数列问题 选题明细表 知识点·方法巩固提高A 巩固提高B 数学归纳法的理解1,2,5 1 数学归纳法的第一步3,7 2,7 3,4,5,6,8, 数学归纳法的第二步4,6,10,12 9,12 类比归纳8,9,11 10,11 数学归纳法的应用13,14,15 13,14,15 巩固提高A 一、选择题 1.如果命题P(n)对n=k成立,则它对n=k+2也成立,若P(n)对n=2也成立,则下列结论正确的是( B ) (A)P(n)对所有正整数n都成立 (B)P(n)对所有正偶数n都成立 (C)P(n)对所有正奇数n都成立 (D)P(n)对所有正整数n都成立 解析:由题意n=k时成立,则n=k+2时也成立,又n=2时成立,则P(n)对所有正偶数都成立.故选B. 2.设f(x)是定义在正整数集上的函数,且f(x)满足:“当f(k)≤k2成立时,总可推出f(k+1)≤(k+1)2成立.”那么,下列命题总成立的是( D )

(A)若f(2)≤4成立,则当k≥1时,均有f(k)≤k2成立 (B)若f(4)≤16成立,则当k≤4时,均有f(k)≤k2成立 (C)若f(6)>36成立,则当k≥7时,均有f(k)>k2成立 (D)若f(7)=50成立,则当k≤7时,均有f(k)>k2成立 解析:若f(2)≤4成立,依题意则应有当k≥2时,均有f(k)≤k2成立,故A不成立; 若f(4)≤16成立,依题意则应有当k≥4时,均有f(k)≤k2成立,故B不成立; 因命题“当f(k)≤k2成立时,总可推出f(k+1)≤(k+1)2成立”?“当f(k+1)>(k+1)2成立时,总可推出f(k)>k2成立”;因而若f(6)>36成立,则当k≤6时,均有f(k)>k2成立 ,故C也不成立; 对于D,事实上f(7)=50>49,依题意知当k≤7时,均有f(k)>k2成立,故D成立. 3.若f(n)=1+++…+(n∈N*),则f(1)为( C ) (A)1 (B) (C)1++++(D)非以上答案 解析:注意f(n)的项的构成规律,各项分子都是1,分母是从1到6n-1的正整数, 故f(1)=1++++.故选C. 4.用数学归纳法证明(n+1)(n+2)…(n+n)=2n·1·3·…·(2n-1)(n∈N*),从k到k+1时,左端需增乘的代数式为( B ) (A)2k+1 (B)2(2k+1) (C)(D) 解析:n=k时左边为(k+1)(k+2)…(k+k),n=k+1时左边为(k+2)(k+3)…(k+k+2),

数列的极限、数学归纳法 一、知识要点 (一) 数列的极限 1.定义:对于无穷数列{a n },若存在一个常数A ,无论预选指定多么小的正数ε,都能在数列中找到一项a N ,使得当n>N 时,|an-A|<ε恒成立,则称常数A 为数列{a n }的极限,记作 A a n n =∞ →lim . 2.运算法则:若lim n n a →∞ 、lim n n b →∞ 存在,则有 lim()lim lim n n n n n n n a b a b →∞ →∞ →∞ ±=±;lim()lim lim n n n n n n n a b a b →∞ →∞ →∞ ?=? )0lim (lim lim lim ≠=∞→∞ →∞→∞→n n n n n n n n n b b a b a 3.两种基本类型的极限:<1> S=?? ???-=>=<=∞ →)11() 1(1) 1(0lim a a a a a n n 或不存在 <2>设()f n 、()g n 分别是关于n 的一元多项式,次数分别是p 、q ,最高次项系数分别为p a 、 p b 且)(0)(N n n g ∈≠,则??? ????>=<=∞→)()() (0)()(lim q p q p b a q p n g n f q p n 不存在 4.无穷递缩等比数列的所有项和公式:1 1a S q = - (|q|<1) 无穷数列{a n }的所有项和:lim n n S S →∞ = (当lim n n S →∞ 存在时) (二)数学归纳法 数学归纳法是证明与自然数n 有关命题的一种常用方法,其证题步骤为: ①验证命题对于第一个自然数0n n = 成立。 ②假设命题对n=k(k ≥0n )时成立,证明n=k+1时命题也成立. 则由①②,对于一切n ≥ 0n 的自然数,命题都成立。 二、例题(数学的极限)

13.4 数学归纳法 一、填空题 1.用数学归纳法证明1+12+13…+1 2n -1<n (n ∈N ,且n >1),第一步要证的不 等式是________. 解析 n =2时,左边=1+12+122-1=1+12+1 3,右边=2. 答案 1+12+1 3<2 2.用数学归纳法证明: 121×3+223×5+…+n 2(2n -1)(2n +1)=n(n +1)2(2n +1);当推证当n =k +1等式也成立时,用上归纳假设后需要证明的等式是 . 解析 当n =k +1时,121×3+223×5+…+k 2(2k -1)(2k +1)+(k +1)2(2k +1)(2k +3) =k(k +1)2(2k +1)+(k +1)2 (2k +1)(2k +3) 故只需证明k(k +1)2(2k +1)+(k +1)2(2k +1)(2k +3)=(k +1)(k +2) 2(2k +3)即可. 答案 k(k +1)2(2k +1)+(k +1)2(2k +1)(2k +3)=(k +1)(k +2) 2(2k +3) 3.若f (n )=12+22+32+…+(2n )2,则f (k +1)与f (k )的递推关系式是________. 解析 ∵f (k )=12+22+…+(2k )2, ∴f (k +1)=12+22+…+(2k )2+(2k +1)2+(2k +2)2; ∴f (k +1)=f (k )+(2k +1)2+(2k +2)2. 答案 f (k +1)=f (k )+(2k +1)2+(2k +2)23.若存在正整数m ,使得f (n )= (2n -7)3n +9(n ∈N *)能被m 整除,则m =________. 解析 f (1)=-6,f (2)=-18,f (3)=-18,猜想:m =-6. 答案 6 4.用数学归纳法证明“n 3+(n +1)3+(n +2)3(n ∈N *)能被9整除”,要利用归纳

专题三 函数 不等式 数列 极限 数学归纳法 一能力培养 1,归纳猜想证明 2,转化能力 3,运算能力 4,反思能力 二问题探讨 1 冋题1数列{ a n }满足3] , a i a 2 2 问题2已知定义在R 上的函数f(x)和数列{ a n }满足下列条件: a 1 a , a . f (a n 1) (n =2,3,4, ),a 2 印, f (a n ) f (a n 1) = k(a n a n 1) (n =2,3,4,),其中 a 为常数,k 为非零常数 (I) 令b n a n 1 a n ( n N ),证明数列{b n }是等比数列; (II) 求数列{ a n }的通项公式;(III)当k 1时,求 lim a n . n umv uuuv uuuv uuuv uuuiv uuv 问题3已知两点M ( 1,0) ,N (1,0),且点P 使MP MN , PM PN , NM NP 成公差小 于零的等差数列? uuuv uuuv (I)点P 的轨迹是什么曲线? (II)若点P 坐标为(X g , y 。),记 为PM 与PN 的夹角,求tan 2 a n n a n ,(n N ). (I)求{a n }的通项公式 (II)求丄 100n 的最小值; a n (III)设函数 f(n)是— 100n 与n 的最大者,求 f (n)的最小值.

三习题探讨 选择题 2 1数列{a n }的通项公式a n n kn ,若此数列满足a n a n ,(n N ),则k 的取值范围是 A, k 2 B, k 2 C,k 3 D, k 3 2等差数列{ a n },{ b n }的前n 项和分别为S n ,T n ,若」 --- ,贝V —= T n 3n 1 b n 2 2n 1 2n 1 2n 1 A,— B,- C,- D,- 3 3n 1 3n 1 3n 4 3已知三角形的三边构成等比数列 ,它们的公比为q ,则q 的取值范围是 若AF , BF , CF 成等差数列,则有 1 6在 ABC 中,ta nA 是以4为第三项,4为第七项的等差数列的公差,ta nB 是以-为 3 第三项,9为第六项的等比数列的公比,则这个三角形是 A,钝角三角形 B,锐角三角形 C,等腰直角三角形 D,以上都不对 填空 2m 项之和S 2m ___________________________________ 11等差数列{a n }中,S n 是它的前n 项和且S 6 S 7,S 7 S 8,则①此数列的公差 d 0, 1苗 A, (0, 丁) B,(1 5 1 、5 1 、、 5 c,[1, 丁) D,( 1_5) 2 4在等差数列{a n }中,a 1 8 B ,75 1 ,第10项开始比1大,记 25 t 色 25 4 C , 75 [ im A (a n n n _3 50 S n ) t ,则t 的取值范围是 4 D ,75 t 5o 5 设 A (x i , y i ),B (X 2, y 2),C (X 3, y 3)是椭圆 2 y b 2 1(a 0)上三个点 ,F 为焦点, A, 2X 2 X ] x 3 B,2y 2 y 1 y 3 2 C,— X 2 2 D, X X 1 X 3 X 1 X 3 7等差数列{a n }前n (n 6)项和& 324,且前6项和为36,后6项和为180,则n 22 32 23 33 62 63 {a n }中』m(a 1 a ? 10 一个数列{a n },当n 为奇数时,a . 9在等比数列 2n 3n 6n ,则 lim S n 1 a n ) ,则a 1的取值范围是 ________________ 15 n 5n 1 ;当n 为偶数时,a n 22 .则这个数列的前

例1.用数学归纳法证明: ()()12121217 51531311+=+-++?+?+?n n n n . 请读者分析下面的证法: 证明:①n =1时,左边31311=?=,右边3 1121=+=,左边=右边,等式成立. ②假设n =k时,等式成立,即: ()()12121217 51531311+=+-++?+?+?k k k k . 那么当n =k+1时,有: ()()()()32121121217 51531311++++-++?+?+?k k k k ????????? ??+-++??? ??+--++??? ??-+??? ??-+??? ? ?-=3211211211217151513131121k k k k 322221321121++?=??? ??+-= k k k ()1 121321+++=++=k k k k 这就是说,当n =k +1时,等式亦成立. 由①、②可知,对一切自然数n 等式成立. 评述:上面用数学归纳法进行证明的方法是错误的,这是一种假证,假就假在没有利用归纳假设n=k 这一步,当n=k +1时,而是用拆项法推出来的,这样归纳假设起到作用,不符合数学归纳法的要求. 正确方法是:当n =k+1时. ()()()()32121121217 51531311++++-++?+?+?k k k k ()() 3212112++++=k k k k

()()()()()() 321211232121322++++=++++=k k k k k k k k ()1 121321+++=++=k k k k 这就说明,当n =k +1时,等式亦成立, 例2.是否存在一个等差数列{a n},使得对任何自然数n ,等式: a 1+2a 2+3a 3+…+n an =n(n +1)(n +2) 都成立,并证明你的结论. 分析:采用由特殊到一般的思维方法,先令n=1,2,3时找出来{a n },然后再证明一般性. 解:将n=1,2,3分别代入等式得方程组. ?????=++=+=603224 26321 211a a a a a a , 解得a 1=6,a 2=9,a 3=12,则d =3. 故存在一个等差数列a n =3n +3,当n =1,2,3时,已知等式成立. 下面用数学归纳法证明存在一个等差数列a n =3n +3,对大于3的自然数,等式 a1+2a 2+3a3+…+na n =n (n +1)(n +2)都成立. 因为起始值已证,可证第二步骤. 假设n =k时,等式成立,即 a 1+2a 2+3a 3+…+ka k =k (k+1)(k +2) 那么当n=k +1时, a1+2a 2+3a 3+…+ka k +(k+1)ak +1 = k(k +1)(k +2)+ (k +1)[3(k+1)+3] =(k +1)(k 2+2k +3k +6) =(k +1)(k +2)(k +3) =(k +1)[(k +1)+1][(k +1)+2] 这就是说,当n=k +1时,也存在一个等差数列an =3n +3使a 1+2a 2+3a 3+…+n an=n (n +1)(n+2)成立. 综合上述,可知存在一个等差数列an =3n +3,对任何自然数n ,等式a 1+2a 2+3a 3+…+na n=n(n+1)(n +2)都成立.

1 mn 4(m n) mn 2(m n) 【综合能力训练】 一、选择题 1?数列{a n }是等比数列,下列结论中正确的是( ) A. a n ? a n+1 >0 B. a n ? a n+1 ? a n+2>0 C. a n ? a n+2 >0 D. a n ? a n+2 ? a n+4>0 2.在等比数列{a n }中,a 1=sec 0 ( B 为锐角),且前n 项和S n 满足lim S n = ,那么B 的 n a 1 取值范围是( ) A. (0, ) B. (0, ) C. (0, ) D. (0, 2 3 6 4 3.已知数列{a n }中,a n =p^ (n € N ),则数列{a n }的最大项是( ) n 156 A.第12项 B.第13项 C.第 项或13 . D.不存在 4.三个数成等差数列,如果将最小数乘 2,最大数加上 7,所得三数之积为 1000,且成 等比数列,则原等差数列的公差一定是( ) A.8 B.8 或—15 C. ± 8 D. ± 15 112 1 2 3 1 2 9 1 5.已知数列{a n }: , + , + +-, + + …+ ” , ... 那么数列{ 2 3 3 4 4 4 10 10 10 a n ?a n 1 的所有项的和为( ) A.2 B.4 C.3 D.5 n 1 | n n 1 . n 6.已知a 、b € —?a -> lim n ,贝V a 的取值范围是( ) n a n a A. a>1 B. — 1

人教版选修4—5不等式选讲 课题:用数学归纳法证明不等式 教学目标: 1、牢固掌握数学归纳法的证明步骤,熟练表达数学归纳法证明的过程。 2、通过事例,学生掌握运用数学归纳法,证明不等式的思想方法。 3、培养学生的逻辑思维能力,运算能力和分析问题,解决问题的能力。 重点、难点: 1、巩固对数学归纳法意义和有效性的理解,并能正确表达解题过程,以及掌握用数学归纳法证明不等式的基本思路。 2、应用数学归纳法证明的不同方法的选择和解题技巧。 教学过程: 一、复习导入: 1、上节课学习了数学归纳法及运用数学归纳法解题的步骤,请同学们回顾,说出数学归纳法的步骤? (1)数学归纳法是用于证明某些与自然数有关的命题的一种方法。 (2)步骤:1)归纳奠基; 2)归纳递推。 2、作业讲评:(出示小黑板) 习题:用数学归纳法证明:2+4+6+8+……+2n=n(n+1) 如采用下面的证法,对吗? 证明:①当n=1时,左边=2=右边,则等式成立。 ②假设n=k时,(k∈N,k≥1)等式成立, 即2+4+6+8+……+2k=k(k+1) 当n=k+1时, 2+4+6+8+……+2k+2(k+1) ∴ n=k+1时,等式成立。 由①②可知,对于任意自然数n,原等式都成立。 (1)学生思考讨论。

(2)师生总结:1)不正确 2)因为在证明n=k+1时,未用到归纳假设,直接用等差数列求和公式,违背了数学归纳法本质:递推性。 二、新知探究 明确了数学归纳法本质,我们共同讨论如何用数学归纳法证明不等式。 (出示小黑板) 例1 观察下面两个数列,从第几项起a n始终小于b n?证明你的结论。 {a n=n2}:1,4,9,16,25,36,49,64,81, …… {b n=2n}:2,4,8,16,32,64,128,256,512,…… (1)学生观察思考 (2)师生分析 (3)解:从第5项起,a n< b n,即 n2<2n,n∈N+(n≥5) 证明:(1)当 n=5时,有52<25,命题成立。 即k2<2k 当n=k+1时,因为 (k+1)2=k2+2k+1<k2+2k+k=k2+3k<k2+k2=2k2<2×2k=2k+1 所以,(k+1)2<2k+1 即n=k+1时,命题成立。 由(1)(2)可知n2<2n(n∈N+,n≥5) 学生思考、小组讨论:①放缩技巧:k2+2k+1<k2+2k+k;k2+3k<k2+k2 ②归纳假设:2k2<2×2k 例2证明不等式│Sin nθ│≤n│Sinθ│(n∈N+) 分析:这是一个涉及正整数n的三角函数问题,又与绝对值有关,在证明递推关系时,应注意利用三角函数的性质及绝对值不等式。 证明:(1)当 n=1时,上式左边=│Sinθ│=右边,不等式成立。 (2)假设当n=k(k≥1)时命题成立, 即有│Sin kθ│≤k│Sinθ│

例1.用数学归纳法证明: ()()12121217 51531311+=+-++?+?+?n n n n . 请读者分析下面的证法: 证明:①n =1时,左边31311=?=,右边3 1121=+=,左边=右边,等式成立. ②假设n =k 时,等式成立,即: ()()12121217 51531311+=+-++?+?+?k k k k . 那么当n =k +1时,有: ()()()()32121121217 51531311++++-++?+?+?k k k k ????????? ??+-++??? ??+--++??? ??-+??? ??-+??? ? ?-=3211211211217151513131121k k k k 322221321121++?=??? ??+-= k k k ()1 121321+++=++=k k k k 这就是说,当n =k +1时,等式亦成立. 由①、②可知,对一切自然数n 等式成立. 评述:上面用数学归纳法进行证明的方法是错误的,这是一种假证,假就假在没有利用归纳假设n =k 这一步,当n =k +1时,而是用拆项法推出来的,这样归纳假设起到作用,不符合数学归纳法的要求. 正确方法是:当n =k +1时. ()()()()32121121217 51531311++++-++?+?+?k k k k ()() 3212112++++=k k k k

()()()()()() 321211232121322++++=++++=k k k k k k k k ()1 121321+++=++=k k k k 这就说明,当n =k +1时,等式亦成立, 例2.是否存在一个等差数列{a n },使得对任何自然数n ,等式: a 1+2a 2+3a 3+…+na n =n (n +1)(n +2) 都成立,并证明你的结论. 分析:采用由特殊到一般的思维方法,先令n =1,2,3时找出来{a n },然后再证明一般性. 解:将n =1,2,3分别代入等式得方程组. ?????=++=+=603224 26321 211a a a a a a , 解得a 1=6,a 2=9,a 3=12,则d =3. 故存在一个等差数列a n =3n +3,当n =1,2,3时,已知等式成立. 下面用数学归纳法证明存在一个等差数列a n =3n +3,对大于3的自然数,等式 a 1+2a 2+3a 3+…+na n =n (n +1)(n +2)都成立. 因为起始值已证,可证第二步骤. 假设n =k 时,等式成立,即 a 1+2a 2+3a 3+…+ka k =k (k +1)(k +2) 那么当n =k +1时, a 1+2a 2+3a 3+…+ka k +(k +1)a k +1 = k (k +1)(k +2)+ (k +1)[3(k +1)+3] =(k +1)(k 2+2k +3k +6) =(k +1)(k +2)(k +3) =(k +1)[(k +1)+1][(k +1)+2] 这就是说,当n =k +1时,也存在一个等差数列a n =3n +3使a 1+2a 2+3a 3+…+na n =n (n +1)(n +2)成立. 综合上述,可知存在一个等差数列a n =3n +3,对任何自然数n ,等式a 1+2a 2+3a 3+…

新人教高考数学总复习专题训练数列极限和数学归 纳法 Last revision date: 13 December 2020.

数列、极限和数学归纳法 安徽理(11)如图所示,程序框图(算法流程图)的输出结果是____________ (11)15【命题意图】本题考查算法框图的识别,考查等差数列前n 项和. 【解析】由算法框图可知(1) 1232 k k T k +=++++=,若T =105,则 K =14,继续执行循环体,这时k =15,T >105,所以输出的k 值为15. (18)(本小题满分12分)在数1和100之间插入n 个实数,使得这2n +个数构成递增的等比数列,将这2n +个数的乘积记作n T ,再令,lg n n a T =1n ≥. (Ⅰ)求数列{}n a 的通项公式; (Ⅱ)设1tan tan ,n n n b a a +=求数列{}n b 的前n 项和n S . (本小题满分13分)本题考查等比和等差数列,指数和对数的运算,两角差的 正切公式等基本知识,考查灵活运用知识解决问题的能力,综合运算能力和创新思维能力. 解:(I )设221,,,+n l l l 构成等比数列,其中,100,121==+n t t 则 ,2121++????=n n n t t t t T ①, ,1221t t t t T n n n ????=++ ② ①×②并利用得),21(1022131+≤≤==+-+n i t t t t n i n .1,2lg ,10)()()()()2(2122112212≥+==∴=????=+++++n n T a t t t t t t t t T n n n n n n n n (II )由题意和(I )中计算结果,知.1),3tan()2tan(≥+?+=n n n b n 另一方面,利用,tan )1tan(1tan )1tan())1tan((1tan k k k k k k ?++-+= -+= 得.11tan tan )1tan(tan )1tan(--+=?+k k k k 所以∑∑+==?+==2 3 1tan )1tan(n k n k k n k k b S 23 tan(1)tan tan(3)tan 3( 1)tan1tan1 n k k k n n +=+-+-=-=-∑ 安徽文(7)若数列}{n a 的通项公式是()()n a n =-13-2,则a a a 1210++= (A ) 15 (B) 12 (C ) -12 (D) -15 (7)A 【命题意图】本题考查数列求和.属中等偏易题. 【解析】法一:分别求出前10项相加即可得出结论; 法二:12349103a a a a a a +=+= =+=,故a a a 1210++ =3?5=15.故选A.

数列、极限、数学归纳法·归纳、猜想、证明·教案 张毅 教学目标 1.对数学归纳法的认识不断深化. 2.帮助学生掌握用不完全归纳法发现规律,再用数学归纳法证明规律的科学思维方法. 3.培养学生在观察的基础上进行归纳猜想和发现的能力,进而引导学生去探求事物的内在的本质的联系.教学重点和难点 用不完全归纳法猜想出问题的结论,并用数学归纳法加以证明. 教学过程设计 (一)复习引入 师:我们已学习了数学归纳法,知道它是一种证明方法.请问:它适用于哪些问题的证明? 生:与连续自然数n有关的命题. 师:用数学归纳法证明的一般步骤是什么? 生:共有两个步骤: (1)证明当n取第一个值n0时结论正确; (2)假设当n=k(k∈N,且k≥n0)时结论正确,证明当n=k+1时,结论也正确. 师:这两个步骤的作用是什么? 生:第(1)步是一次验证,第(2)步是用一次逻辑推理代替了无数次验证过程. 师:这实质上是在说明这个证明具有递推性.第(1)步是递推的始点;第(2)步是递推的依据.递推是数学归纳法的核心.用数学归纳法证题时应注意什么? 生:两个步骤缺一不可.证第(2)步时,必须用归纳假设.即在n=k成立的前提下推出n=k+1成立.师:只有这样,才能保证递推关系的存在,才真正是用数学归纳法证题. 今天,我们一起继续研究解决一些与连续自然数有关的命题.请看例1. (二)归纳、猜想、证明 1.问题的提出 a3,a4,由此推测计算an的公式,然后用数学归纳法证明这个公式. 师:这个题目看起来庞大,其实它包括了计算、推测、证明三部分,我们可以先一部分、一部分地处理.(学生很快活跃起来,计算工作迅速完成,请一位同学口述他的计算过程,教师板演到黑板上) 师:正确.怎么推测an的计算公式呢?可以相互讨论一下.

课时考点数列极限数学 归纳法 Document number【SA80SAB-SAA9SYT-SAATC-SA6UT-SA18】

课时考点6 数列、极限、数学归纳法 考纲透析 考试大纲: 数学归纳法,数列的极限,函数的极限,极限的四则运算,函数的连续性。 高考热点: 数学归纳法,数列的极限 1专题知识整合 1.无穷递缩等比数列(q ?0,|q |<1)各项和1 1a S q = - 2.归纳法证猜想的结论,用数学归纳法证等式和不等式。 3.含有n 的无理式,如lim n →∞ 需分子有理化,转化为 0n = 4.指数型,如111lim n n n n n a b a b +++→∞-+,分子、分母同除以|a|n +1或|b|n +1转化为求lim n n q →∞ 热点题型1:数列与极限 样题1: (05全国卷II)已知{a n }是各项均为正数的等差数列,lga 1、lga 2、lga 4成等差数列.又21 n n b a = ,n=1,2,3,…. (Ⅰ)证明{b n }为等比数列; (Ⅱ)如果无穷等比数列{b n }各项的和1 3 S =,求数列{a n }的首项a 1和公差d . (注:无穷数列各项的和即当n ??时数列前n 项和的极限) 解:(Ⅰ)设数列{a n }的公差为d ,依题意,由 2142lg lg lg a a a =+ 得 2214a a a =

即)3()(1121d a a d a +=+,得d =0 或 d =a 1 因 1 221 +=+n n a a b b n n ∴ 当d =0时,{a n }为正的常数列 就有 11 221 ==++n n a a b b n n 当d =a 1时,1112112)12(,)12(1a a a a a a n n n n -+=-+=++,就有 1221+= +n n a a b b n n 2 1 = 于是数列{b n }是公比为1或 2 1 的等比数列 (Ⅱ)如果无穷等比数列{b n }的公比q =1,则当n →∞时其前n 项和的极限不存在。 因而d =a 1≠0,这时公比q =21,11 2b d = 这样{b n }的前n 项和为11[1()] 22112 n n d S -=- 则S=11[1()] 122lim lim 112 n n n n d S d →+∞→+∞-==- 由1 3 S =,得公差d =3,首项a 1=d =3 变式题型1 设数列{a n }是等差数列,a 1=1,其前n 项和为S n ,数列{b n }是等比数列,b 2=4, 其前n 项和为T n . 又已知lim n →∞ T n =16,S 5=2T 2+1.求数列{a n }、{b n }的通项公式。 样题2: (05天津)已知:u n =a n +a n -1b+a n -2b 2+…+ab n -1+b n (n ?N*,a >0,b >0)。 (Ⅰ)当a = b 时,求数列{a n }的前n 项和S n ; (Ⅱ)求1 lim n n n u u →∞-。 解:(I )当a = b 时,u n =(n+1)a n ,它的前n 项和 ()232341n n S a a a n a =+++++ ① ①两边同时乘以a ,得 ()23412341n n aS a a a n a +=+++ ++ ②

10.数学归纳法,数列 极限

第10讲数学归纳法、数列极限 一、知识要点 1.数学归纳法及其证明步骤 2.数列极限 3.数列极限的四则运算性质 4.无穷数列的各项和 二、经典例题 1.数学归纳法 例1.用数学归纳法证明: (1)?Skip Record If...? (2)设?Skip Record If...?,证明对一切?Skip Record If...?的自然数,等式 ?Skip Record If...?均成立 例2.?Skip Record If...?,用数学归纳法证明: (1)?Skip Record If...?能被13整除 (2)?Skip Record If...?能被9整除 例3.(1)数列?Skip Record If...?满足?Skip Record If...?,猜想并证明?Skip Record If...?的一个通项公式 (2)数列?Skip Record If...?的前?Skip Record If...?项和为?Skip Record If...?, 当?Skip Record If...?时,?Skip Record If...?,求?Skip Record If...?,并求证 ?Skip Record If...?是等比数列

2.数列的极限 例4.求下列各个数列极限 (1)?Skip Record If...? (2)?Skip Record If...? (3)?Skip Record If...? 例5.求下列各个数列极限 (1)?Skip Record If...? (2)?Skip Record If...? 例6.求下列各个数列极限: (1)?Skip Record If...? (2)?Skip Record If...? 例7.计算:(1)?Skip Record If...? (2)?Skip Record If...? (3)?Skip Record If...? (4)?Skip Record If...?

数学归纳法的七种变式及其应用 摘要:数学归纳法是解决与自然有关命题的一种行之有效的方法,又是数学证明 的又一种常用形式.数学归纳法不仅能够证明自然数命题,在实数中也广泛应用,还能对一些数学定理进行证明.在中学时学习了第一数学归纳法和第二数学归纳法,因而对一些命题进行了简单证明.在原有的基础上,给出了数学归纳法的另外五种变式,其中涉及到反向归纳法、二重归纳法、螺旋式归纳法、跳跃归纳法和关于实数的连续归纳法,并简单的举例说明了每种变式在数学各分支的应用.这就突破了数学归纳法仅在自然数中的应用,为今后的数学命题证明提供了一种行之有效的证明方法——数学归纳法. 关键词:数学归纳法;七种变式;应用 1引言 归纳法是由特殊事例得出一般结论的归纳推理方法,一般性结论的正确性依赖于各个个别论断的正确性。数学归纳法的本质[]4 是证明一个命题对于所有的自然数都是成立 的.由于它在本质上是与数的概念联系在一起,所以数学归纳法可以运用到数学的各个分支,例如:证明等式、不等式,三角函数,数的整除,在几何中的应用等. 数学归纳法的基本思想是用于证明与自然数有关的命题的正确性的证明方法,如第一数学归纳法,操作步骤简单明了.在第一数学归纳法的基础上,又衍生出了第二数学归纳法,反向归纳法,二重归纳法等证明方法.从而可以解决更多的数学命题. 2 数学归纳法的变式及应用 2.1 第一数学归纳法 设()p n 是一个含有正整数n 的命题,如果满足: 1) ()1p 成立(即当1n =时命题成立); 2)只要假设()p k 成立(归纳假设),由此就可证得()1p k +也成立(k 是自然数),就能保证对于任意的自然数n ,命题()p n 都成立. 通常所讨论的命题不都全是与全体自然数有关,而是从某个自然数a 开始的,因此,将第一类数学归纳法修改为: 设()p n 是一个含有正整数n 的命题(n a ≥,*a N ∈), 如果 1)当n =a 时,()p a 成立;

不等式、数列、极限与数学归纳法 湖南省常德市一中曹继元 不等式、数列是高中数学的主干知识,也是高考的重点内容之一,每年都有与此相关的大题。其中,选择题和填空题一般以考查基础知识、基本方法为主,而解答题以考查数学思想方法、思维能力、以及创新意识为主。总体看来,本节内容对运算能力和逻辑推理能力有较高的要求。预测今年高考关于这一部分的内容, 仍然是以考能力为主,稳中有变,“小”中有新。与往年一样,可能出现基本题型、综合题型、应用题型等,个别题型还将会命出新意,把不等式、数列知识和现实生活、市场经济、理化生知识等紧密结合起来,甚至还会出现有较新创意的应用型题目。因此,我们必须引起高度重视。 1.不等式. 1.1 近三年湖南省高考考查情况统计

1.2 近三年考查情况分析 从近三年的高考湖南卷来看,虽然每年都有几道不等式的题,但大都是将不等式融入其它知识之中。一般来讲,选择题、填空题主要考查不等式性质、简单不等式的解法、函数最值的运用。解答题主要考查与不等式有关的基础知识、基本方法,以及运用相关知识去分析问题和解决问题的能力。 不等式作为工具知识,在高中数学的各个分支中都有广泛的应用。如确定函数的定义域、值域,确定函数的最值,确定集合的子集关系,确定方程的解等,无一不与不等式有着密切的关系。而不等式中往往蕴含有多种数学思想方法,如等价转化、分类讨论、数形结合、函数方程的思想方法,极易使得不等式与其它知识融会交融,体现“在知识交汇处设计命题”的特点,符合“多考一点想,少考一点算”的命题理念,也能有效的测试考生的“逻辑思维能力、运算能力、以及分析问题和解决问题的能力”。所以,我们复习时,要以此为重点,强化训练,提高能力。 1.3 今年考情预测 ①不等式仍将是高考数学的重点内容之一。选择题、填空题的难度不会增大,重在基础知识、基本方法的考查,但命题角度会有所变化,设问方式会有所创新,考查内容主要分布在不等式的性质、简单不等式的解法、不等式与集合、不等式与函数、不等式与方程等知识点中。解答题仍将以能力考查为主,重在考查代数推理能力,常以高中代数的主要内容(函数、方程、不等式、数列、导数、极限、数学归纳法)以及交叉综合内容为知识背景设计问题,主要考查含参数不等式的解法、均值不等式的运用、取值范围的求法等知识点,不排除应用题中直接涉及不等式相关知识的可能。 ②以不等式为中心设计函数、方程、不等式的综合题的可能性仍然较大,特别是含绝对值

课题:用数学归纳法证明不等式 教学目标: 1、牢固掌握数学归纳法的证明步骤,熟练表达数学归纳法证明的过程。 2、通过事例,学生掌握运用数学归纳法,证明不等式的思想方法。 3、培养学生的逻辑思维能力,运算能力和分析问题,解决问题的能力。 重点、难点: 1、巩固对数学归纳法意义和有效性的理解,并能正确表达解题过程,以及掌握用数学归纳法证明不等式的基本思路。 2、应用数学归纳法证明的不同方法的选择和解题技巧。 教学过程: 一、复习导入: 1、上节课学习了数学归纳法及运用数学归纳法解题的步骤,请同学们回顾,说出数学归纳法的步骤? (1)数学归纳法是用于证明某些与自然数有关的命题的一种方法。 (2)步骤:1)归纳奠基; 2)归纳递推。 2、作业讲评:(出示小黑板) 习题:用数学归纳法证明:2+4+6+8+……+2n=n(n+1) 如采用下面的证法,对吗? 证明:①当n=1时,左边=2=右边,则等式成立。 ②假设n=k时,(k∈N,k≥1)等式成立, 即2+4+6+8+……+2k=k(k+1) 当n=k+1时, 2+4+6+8+……+2k+2(k+1) ∴ n=k+1时,等式成立。 由①②可知,对于任意自然数n,原等式都成立。 (1)学生思考讨论。

(2)师生总结:1)不正确 2)因为在证明n=k+1时,未用到归纳假设,直接用等差数列求和公式,违背了数学归纳法本质:递推性。 二、新知探究 明确了数学归纳法本质,我们共同讨论如何用数学归纳法证明不等式。 (出示小黑板) 例1 观察下面两个数列,从第几项起a n始终小于b n?证明你的结论。 {a n=n2}:1,4,9,16,25,36,49,64,81, …… {b n=2n}:2,4,8,16,32,64,128,256,512, …… (1)学生观察思考 (2)师生分析 (3)解:从第5项起,a n<b n,即n2<2n,n∈N+(n≥5) 证明:(1)当 n=5时,有52<25,命题成立。 即k2<2k 当n=k+1时,因为 (k+1)2=k2+2k+1<k2+2k+k=k2+3k<k2+k2=2k2<2×2k=2 所以,(k+1)2<2k+1 即n=k+1时,命题成立。 由(1)(2)可知n2<2n(n∈N+,n≥5) 学生思考、小组讨论:①放缩技巧:k2+2k+1<k2+2k+k;k2+3k<k2+k2 ②归纳假设:2k2<2×2k 例2证明不等式│Sin nθ│≤n│Sinθ│(n∈N+) 分析:这是一个涉及正整数n的三角函数问题,又与绝对值有关,在证明递推关 系时,应注意利用三角函数的性质及绝对值不等式。 证明:(1)当 n=1时,上式左边=│Sinθ│=右边,不等式成立。 (2)假设当n=k(k≥1)时命题成立, 即有│Sin kθ│≤k│Sinθ│ 当n=k+1时,

题型一:数学归纳法基础 【例1】已知n 为正偶数,用数学归纳法证明111 111112()234 1242n n n n -+-++ =+++-++L L 时,若已假设2(≥=k k n 为偶数)时命题为真,则还需要用归纳假设再证 ( ) A .1+=k n 时等式成立 B .2+=k n 时等式成立 C .22+=k n 时等式成立 D .)2(2+=k n 时等式成立 【例2】已知n 是正偶数,用数学归纳法证明时,若已假设n=k (2≥k 且为偶数)时命 题为真,,则还需证明( ) A.n=k+1时命题成立 B. n=k+2时命题成立 C. n=2k+2时命题成立 D. n=2(k+2)时命题成立 【例3】某个命题与正整数n 有关,如果当)(+∈=N k k n 时命题成立,那么可推得当 1+=k n 时命题也成立. 现已知当7=n 时该命题不成立,那么可推得 ( ) A .当n=6时该命题不成立 B .当n=6时该命题成立 C .当n=8时该命题不成立 D .当n=8时该命题成立 【例4】利用数学归纳法证明 “*),12(312)()2)(1(N n n n n n n n ∈-???????=+???++ ”时,从“k n =”变到“1+=k n ”时,左边应增乘的因式是 ( ) A 12+k B 112++k k C 1)22)(12(+++k k k D 1 3 2++k k 【例5】用数学归纳法证明),1(1112 2 *+∈≠--=++++N n a a a a a a n n Λ,在验证n=1时,典例分析 板块三.数学归纳法

左边计算所得的式子是( ) A. 1 B.a +1 C.21a a ++ D. 421a a a +++ 【例6】用数学归纳法证明n n n n n 2)()2)(1(=+++Λ))(12(31*∈+????N n n Λ,从“k 到k+1”左端需乘的代数式是( ) A.2k+1 B.)12(2+k C. 112++k k D.1 3 2++k k 【例7】用数学归纳法证明:1+ 21+3 1+)1,(,121 >∈<-+*n N n n n Λ时,在第二步证明 从n=k 到n=k+1成立时,左边增加的项数是( ) A.k 2 B.12-k C.12-k D.12+k 【例8】设 )1()2()1()(-++++=n f f f n n f Λ,用数学归纳法证明 “)()1()2()1(n nf n f f f n =-++++Λ”时,第一步要证的等式是 【例9】用数学归纳法证明“)12(212)()2)(1(-????=+++n n n n n n ΛΛ”(+∈N n ) 时,从 “n k =到1n k =+”时,左边应增添的式子是__ __。 【例10】用数学归纳法证明不等式 24 13 12111> ++++++n n n n Λ的过程中,由k 推导到k+1时,不等式左边增加的式子是 【例11】是否存在常数c b a ,,是等式22222421(1)2(2)()n n n n n an bn c ?-+?-+???+?-=++对 一切)*N n ∈成立?证明你的结论。 题型二:证明整除问题 【例12】若存在正整数m ,使得)(93)72()(*∈+-=N n n n f n 能被m 整除,则m = 【例13】证明:)(,)3(1*∈+-N n x n 能被2+x 整除 【例14】已知数列{}n a 满足1201a a ==,,当*n ∈N 时,21n n n a a a ++=+.