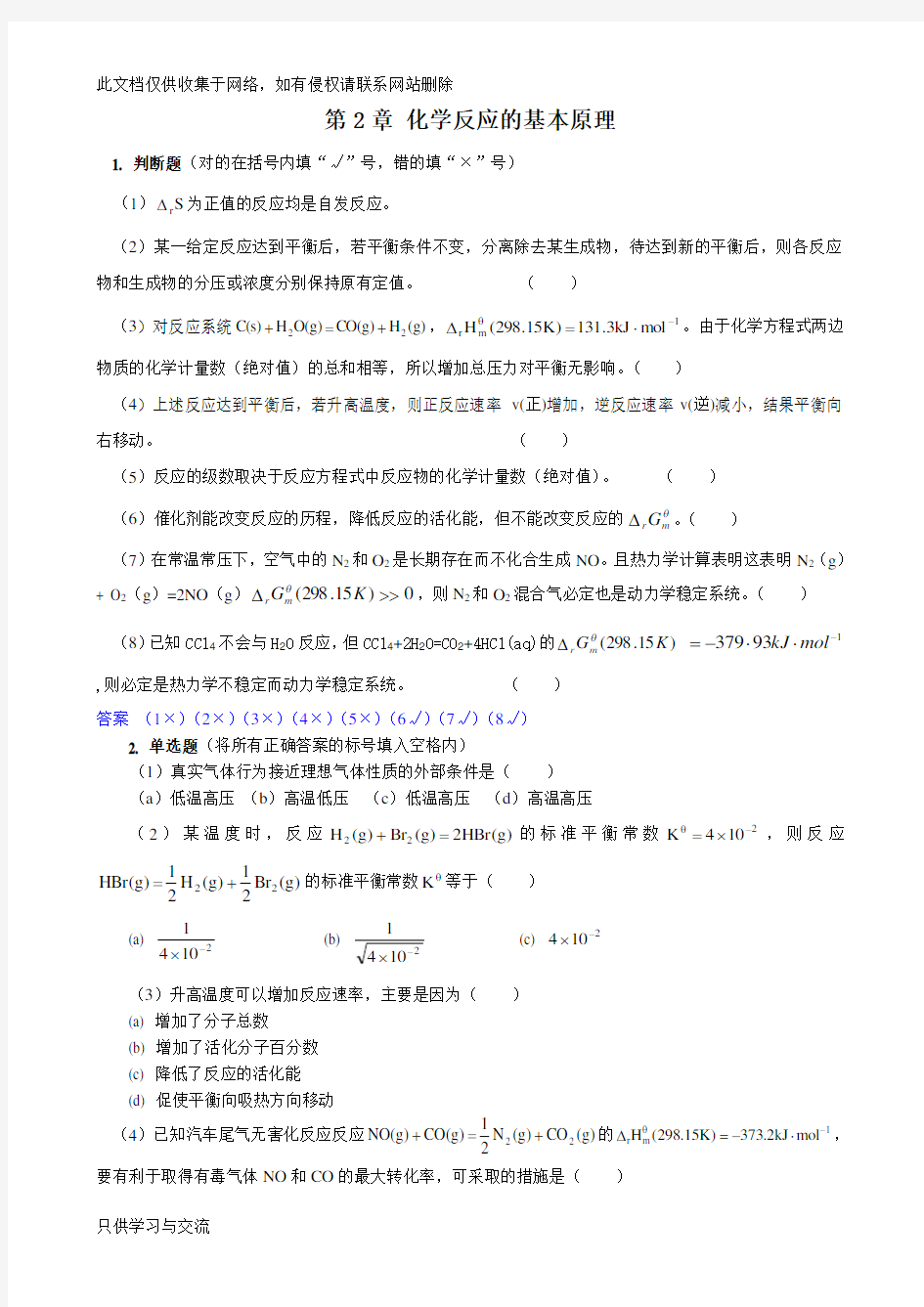

第2章 化学反应的基本原理

1. 判断题(对的在括号内填“√”号,错的填“×”号) (1)S r ?为正值的反应均是自发反应。

(2)某一给定反应达到平衡后,若平衡条件不变,分离除去某生成物,待达到新的平衡后,则各反应物和生成物的分压或浓度分别保持原有定值。

( )

(3)对反应系统)g (H )g (CO )g (O H )s (C 22+=+,1

m r mol

kJ 3.131)K 15.298(H -θ?=?。由于化学方程式两边物质的化学计量数(绝对值)的总和相等,所以增加总压力对平衡无影响。( )

(4)上述反应达到平衡后,若升高温度,则正反应速率v(正)增加,逆反应速率v(逆)减小,结果平衡向右移动。 ( )

(5)反应的级数取决于反应方程式中反应物的化学计量数(绝对值)。 ( ) (6)催化剂能改变反应的历程,降低反应的活化能,但不能改变反应的θ

m r G ?。( )

(7)在常温常压下,空气中的N 2和O 2是长期存在而不化合生成NO 。且热力学计算表明这表明N 2(g )

+ O 2(g )=2NO (g )0)15.298(>>?K G m r θ

,则N 2和O 2混合气必定也是动力学稳定系统。( ) (8)已知CCl 4不会与H 2O 反应,但CCl 4+2H 2O=CO 2+4HCl(aq)的)15.298(K G m r θ? 1

93379-??-=mol

kJ ,则必定是热力学不稳定而动力学稳定系统。 ( ) 答案 (1×)(2×)(3×)(4×)(5×)(6√)(7√)(8√) 2. 单选题(将所有正确答案的标号填入空格内)

(1)真实气体行为接近理想气体性质的外部条件是( ) (a )低温高压 (b )高温低压 (c )低温高压 (d )高温高压

(2)某温度时,反应)g (HBr 2)g (Br )g (H 22=+的标准平衡常数2104K -θ?=,则反应

)g (Br 2

1

)g (H 21)g (HBr 22+=

的标准平衡常数θK 等于( ) (a)

2

1041

-?

(b)

2

1041-?

(c) 2104-?

(3)升高温度可以增加反应速率,主要是因为( ) (a) 增加了分子总数 (b) 增加了活化分子百分数 (c) 降低了反应的活化能 (d) 促使平衡向吸热方向移动

(4)已知汽车尾气无害化反应反应)g (CO )g (N 2

1

)g (CO )g (NO 22+=+的1

m r mol kJ 2.373)K 15.298(H -θ?-=?,

要有利于取得有毒气体NO 和CO 的最大转化率,可采取的措施是( )

(a) 低温低压

(b) 高温高压 (c) 低温高压

(d) 高温低压

(5)一个化学反应达到平衡时,下列说法中正确的是( ) (a)各物质的浓度或分压不随时间而变化

(b) 0=?θ

m r G

(c)正逆反应的速率常数相等

(d)如果寻找到该反应的高效催化剂,可以提高其平衡转化率 答案1b 2b 3b 4c 5a 3. 填空题 (1)对于反应:

)g (NH 2)g (H 3)g (N 322=+;1

m r mol

kJ 2.92)K 15.298(H -θ?-=?, 若升高温度(例如升高100K ),则下列各项如何变化(填写:不变,基本不变,增大或减小。)

θ?m r H , θ

?m r S ,θ?m r G ,

θK _ ,v (正) ,v(逆) _ 。 答案:基本不变,基本不变,增大 减小, 增大 增大 (2)对于下列反应:

C(s)+CO 2(g) 2CO(g);1

m r mol kJ 5.172)K 15.298(H -θ?=?

若增加总压力或升高温度或加入催化剂,则反应速率常数k(正)、k(逆)和反应速率v(正)、v(逆)以及标准平衡常数θK 、平衡移动的方向等将如何?分别填入下表中。

(3)造成平流层中臭氧层破坏的主要物质有___________;主要的温室气体有________;形成酸雨的大气污染物主要是__________和_________。

答案:氟里昂,NO X 、HCl ;CO 2;NO X 和SO 2

4. 不用查表,将下列物质按其标准熵)K 1

5.298(S m r θ?值由大到小的顺序排列,并简单说明理由。

(a )K (s ) (b )Na (s ) (c )Br 2(l ) (d )Br 2(g ) (e )KCl (s )

答案:(d )>(c )>(e )>(a )>(b )原因是气体熵>液体>固体 分子量大的熵大 5.定性判断下列反应或过程中熵变的数值是正值还是负值。 (1) 溶解少量食盐于水中。 答案:正 (2)活性炭表面吸附氧气。 答案:负 (2) 碳与氧气反应生成一氧化碳。 答案:正

6.利用下列两个反应及其)15.298(K G m r θ

?值,计算Fe 3O 4在298.15K 时的标准生成吉布斯函数。

)()(2

3)(2322s O Fe g O s Fe =+;1.2.742)15.298(--=?mol kJ K G m

r θ

)(3)()(44332s O Fe s Fe s O Fe =+;1.7.77)15.298(--=?mol kJ K G m

r θ

答案:由定义可知Fe 2O 3的1

.2.742)15.298(--=?mol kJ K G m f θ

1.7.77)15.298(--=?mol kJ K G m r θ=3),15.298(43O Fe K G m f θ

?-4),15.298(32O Fe K G m f θ

?

),15.298(43O Fe K G m f θ

?=

3

1

[(-77.7)+4(-742.2)]=-1015.5kJ.mol -1 7.通过热力学计算说明下列水结冰过程:H 2O (l ) H 2O (s )在298.15K 的标准态时能否自发进行。已知冰在298.15K 标准生成吉布斯函数为-236.7kJ.mol -1。

答案:查表 水的1

.129.237)15.298(--=?mol kJ K G m f θ 过程的1

.429.0)129.237()7.236()15.298(-=---=?mol kJ K G m r θ

>0

所以在298.15K 的标准态时不能自发进行.

8.试用书末附录3中的标准热力学数据,计算下列反应的)K 15.298(S m r θ?和)15.298(K G m r θ

?

(查表时注意状态,计算时注意乘系数)

1

1..)15.298(--?K mol J K S m r θ

1.)15.298(-?mol kJ K G m

r θ

(1))(4)()(4)(32432g H s O Fe l O H s Fe +=+ 307.7 -66.9 (2))()()(2)(22g H aq Zn aq H s Zn +=++

+

-23.0 -147.06 (3))(2)()()(22aq OH aq Ca l O H s CaO -+

+=+ -184.3 -26.9

(4))(2

1

)()(2l Br s Ag s AgBr +

= -51.4 96.9 9. 用锡石(SnO 2)制取金属锡,有建议可用下列几种方法: (1)单独加热矿石,使之分解。

(2)用碳(以石墨计)还原矿石(加热产生CO 2)。 (3)用H 2(g)还原矿石(加热产生水蒸汽)。

今希望加热温度尽可能低一些。试利用标准热力学数据通过计算,说明采用何种方法为宜。

答案: (1) SnO 2 =Sn +O 2 (2) SnO 2 +C =Sn + CO 2 (3) SnO 2 +2H 2 =Sn +2H 2O (g )

1

1..)15.298(--K mol J K S m θ 5

2.3 51.55 205.138 52.3 5.74 51.55 21

3.74 52.3 2×130.684 51.55 2×188.825 1

.)15.298(-?mol kJ K H m f θ-580.7 0 0 -580.7 0 0 -393.509 -580.7 0 0 2×(-241.818) 1

1..)

15.298(--?K

mol J K S m r θ (1)204.388 (2)207.25 (3)115.532 1

.)

15.298(-?mol

kJ K H m r θ (1) 580.7 (2)187.191 (3)97.064 Tc>)

15.298()15.298(K S K H m r m r θ

θ

?? (1)2841K 903K (3)840K(温度最低,合适) 10.糖在新陈代谢过程中所发生的总反应可表示为:C 12H 22O 11(s)+12O 2(g)=12CO 2(g) +11H 2O(l) 若在人体内实际上只有30%上述反应的标准吉布斯函数变可转变成为功(非体积功),则一食匙(3.8g)糖在体温370C 时进行新陈代谢,可做多少功?

答案: C 12H 22O 11(s)+12O 2(g)=12CO 2(g) +11H 2O(l) )K 15.298(S m r θ?

1

1..)15.298(--K mol J K S m θ 360.2 205.138 213.74 69.91 =11×69.91+12(213.74-205.138)-360.2=51

2.034 1

.)15.298(-?mol kJ K H m f θ -2225.5 0 -393.509 -285.83 =?)15.298(K H m r θ

-5640.738

=+?)3715.273(K G m r θ

-5640.738-310.15×(512.034÷1000)=-5799.54kJ.mol -1

()15.298(K G m r θ

?=-5796.127 kJ.mol -1 温度对反应的标准吉布斯函数变有影响,但由于该反应的熵变相对于焓变小(绝对值),故变化不大)

做的非体积功= 5799.54kJ.mol -1×30%×3.8/342=19.33 kJ

11.计算利用水煤气制取合成天然气的下列反应在523K 时(近似)的θ

K 值。

CO (g )+3H 2(g )=CH 4(g )+H 2O (g )

答案: 查表 1

1..)15.298(--K mol J K S m θ

197.674 130.684 186.264 188.825 )K 15.298(S m r θ?=-214.637

1

.)15.298(-?mol kJ K H m f θ

-110.525 0 -74.81 -241.818=?)

15.298(K H m

r θ-206.103

≈?)523(K G m r θ)15.298(K H m r θ

?-523K ×)K 15.298(S m r θ?

=(-206.103)-523K ×(-206.103÷1000)= -93.85 kJ.mol -1

58.21523

314.81000

)85.93(523)523()523(ln =??--=??-=K R K G K K m r θ

θ

937.9303.2/58.2158,211035.21010?====e K θ

12. 某温度时8.0molSO 2和4.0molO 2在密闭容器中进行反应生成SO 3气体,测得起始和平衡时(温度不变)系统的总压力分别为300kPa 和220kPa .。利用上述实验数据求该温度时反应:

2SO 2(g )+O 2(g )=2SO 3(g )的标准平衡常数和SO 2的转化率。

答案:设平衡时有2Xmol 的SO 2转化 2SO 2(g )+O 2(g )=2SO 3(g )

起始 n/mol 8 4 0 n (始)=12mol 平衡时n/mol 8-2x 4-x 2x n (平衡)=(12-x )mol 根据PV=nRT T V 一定时

(平衡)(始)(平衡)始)P P n n =( 220

300

1212=

-x 2x=6.4mol SO 2的转化率=6.4/8=80% =?=))(())(())((22223θθθ

θp

O p p SO p p SO p K eq

eq eq )1002208.88.0()1002208.86.1()1002208.84.6(22????

(注意在计算时可不用先计算分压,列综合算式更方便计算) 13.已知下列反应:Ag 2S (s )+H 2(g )=2Ag (s )H 2S (g )在740K 时的36.0=θ

K 。若在该温度下,

在密闭容器中将1。0molAg 2S 还原为银,试计算最少需要H 2的物质的量。

答案:该反应是可逆反应,需要H 2的量包括反应需要的量1mol 和为维持平衡需要xmol (最少量)

)

()()()())(())((222222H n S H n H p S H p p

H p p S H p K eq

eq eq eq eq eq ===θ

θ

θ

=x 0.1=0.36 x=2.78mol 需要H 2的量=1+2.78=3.78mol(注:该反应是反应前后气体分子数不变的,在标准平衡常数表达式中系统的总压和标准压力在计算时可以在分式中消去,否则在计算时必须知道平衡时总压才能根据平衡常数计算.) 14.已知下列反应: Fe(s)+CO 2(g) FeO(s)+CO(g);标准平衡常数为θ

1K

Fe(s)+H 2O(g) FeO(s)+H 2(g);标准平衡常数为θ2K

在不同温度时反应的标准平衡常数值如下:

第二章 化学反应基本原理 重点内容概要 1、封闭系统影响反应方向的因素: 焓减小(?r H m <0)、熵增加(?r S m >0)都是有利因素。判断化学反应自发方向要综合考虑系统的?r H m ?r S m 两个影响因素。 吉布斯等温方程式:?r G m =?r H m -T ?r S m (吉布斯函数定义 G=H-TS )将焓和熵两个因素统一起来。 2、熵 熵是系统混乱度的量度。 统计热力学定义:S = kln Ω。 熵值与温度、聚集状态、分子结构有关(要求会利用规律比较熵值大小) 同物、同温:S(g)>S(l)>S(s) 同物、同状态:S(高温)>S(低温) 同温、同状态:结构相似时S(分子量大的)>S(分子量小的), 分子量相近时S(含原子数多的)>S(含原子数少的) S(完美晶体,0K)=0(热力学第三定律) 熵增加原理:?S (隔离)>0 —— 隔离系统过程自发性判据。 对于反应∑=B B B ν0 θ θ νB m B B m r S S ,∑=? θ B m S ,——标准熵(可查298K 数据) 规定0),(,=+ aq H S m θ ≈?)(TK S m r θ)298(K S m r θ? (前提是温度改变物质的状态没变) 3、吉布斯函数 G=H-TS S T H G ?-?=?(等温条件下成立) 最小自由能原理:0?m r G 过程非自发,反应向逆反应方向进行 0=?m r G 平衡状态——化学平衡热力学标志 =?)(T G m r B p p RT T G B B m r νθθ )/(ln )(∏+?Q RT T G m r ln )(+?=θ (该式中反应商的写法要特别注意:气体代相对分压,溶液代相对浓度,固体、液体不用代入。以计量系数(反应物-,生成物+)为指数连乘) 例如:MnO 2(s)+2Cl -(aq)+4H + (aq)=Mn 2+(aq)+Cl 2(g)+2H 2O(l)(典型的反应) 4 2]/)[(]/)[(]/)[(]/)[(22θθθθc c c c p p c c Q H Cl Cl Mn +-+??= )298()298(,K G K G B m B f B m r θθν∑?=? (因只有298.15K 的数据,所以该式只能计算298.15K 反应的标准摩尔吉布斯函数变) )15.298(298)298()298(K S K K H K G m r m r m r θ θθ??-?=? θθθm r m r m r S TK K H TK G ??-?≈?)298()( (使用该式计算要特别注意单位换算,前一项单位kJ.mol -1 ,而后一项T △S 单位一般为J.mol.K -1) (注意 m r G ?、 θ m r G ?两者的区别、应用、计算) 例如:判断反应的方向(一定T P 下)m r G ? θ m r G ?只能判断标准状态下反应的方向,可以估计一般状态下反应的可能性。以 ±40kJ.mol -1 为界限,若>+40kJ.mol -1反应自发的可能性极小,原因是即使能反应,反应

第六单元碳和碳的氧化物 课题3《二氧化碳和一氧化碳》 (第一课时)

《二氧化碳的性质》 一、教材分析 (一)教材的地位和作用 课题3《二氧化碳和一氧化碳》中的二氧化碳是继学习了空气、氧气、碳单质的知识之后的又一种物质,本节课的内容是初中化学重要的基础知识,它对于“如何学习有关元素及化合物知识”起到一个很好的巩固作用,同时为后面学习“燃料”、“酸碱盐”等知识作好准备,起着承上启下的作用。 (二)教学目标 在新课程理念“一切为了每一位学生的发展”的指导下,结合对教材的分析,我拟定如下教学目标: 1、知识与技能:了解二氧化碳的性质及用途,简单了解自然界中碳的循环,知道温室效应的概念。 2.过程和方法:通过分组实验的方式,提高学生的实验操作能力,并进一步掌握科学探究的一般过程和方法。 3.情感、态度与价值观:了解二氧化碳对生活和环境的影响,理解温室效应的利与弊,树立“关注社会,爱护环境”的意识。 (三)教学重点、难点 教学重点:通过探究实验认识二氧化碳性质,形成性质决定用途的化学思想。 教学难点:二氧化碳与水的化学反应原理及科学探究能力的培养。 二、学情分析 根据最近发展区,我对学生做出了以下分析: (1)知识状况: 对如何学习物质的性质已有一定的知识基础; (2)能力状况: 初步掌握了简单的化学实验基本操作技能,而对化学探 究学习方法的了解尚处于启蒙阶段。 (3)心理状况: 思维活跃、探究欲强,对化学实验充满好奇心。 三、教法和学法 根据学生的这些特点,在教学中我采用了多种教法和学法。 教法:情境引入法、问题教学法、实验演示法、科学探究法; 学法:分组实验法、分析归纳法、讨论法。

第二章脂类的化学 一.填空 1.膜主要是由两类分子组成:_____和_____。 2._____磷脂脂肪酸尾的链长可增加膜的流动性。 3.膜结构的液态镶嵌型认为大多数蛋白质和脂质能够自由迅速地进行_____,但不容易从膜的一侧表面_____到另一侧表面。 4.脂类的分类依据是______。 5.磷脂的主要不同点是______,其主要的生物学功能是______。 6.鞘磷脂类的分子由______和______组成。 7.磷酸甘油酯分子是______分子,具有______头部和______尾部。 8.磷酸甘油酯的不同在于______的不同。 9.磷酸甘油酯是______的主要成分。 10.鞘脂类包括______.______和______三类物质,其相同的结构成分是______。 11.自然界最丰富的磷脂是______和______。 12.鞘磷脂.脑苷脂和神经节苷脂的极性头部分别是______.______和______。 13.三酰甘油酯也称______,是由一分子______和三分子______结合而成。 二.判断 1.基本的双层膜结构是从细胞到细胞一代代传递下来的,但其遗传性与遗传(DNA)信息无关。 2.磷脂的极性头基与氨基酸的侧链相似,二者在电荷和极性方面都是可以改变的。 3.膜与蛋白质一样具有亲水表面和疏水内部。 4.生物膜最可能是通过模板指导的装配过程形成的。 5.大多数单个蛋白质和蛋白质聚集在膜内都保持一种非随机的分布。 6.膜整合蛋白质通常比外周蛋白疏水性强。 7.能引起脂肪酸在膜内紧密包装的脂肪酸结构的任何改变都将降低膜的流动性。 8.膜的两侧表面显示出不同的蛋白质和不同的酶活性。 9.核膜与内质网膜是连续的。 10.不同种的细胞膜可以融合这一发现表明所有的细胞膜都是由相同的成分构成的。 11.膜的胞质表面和外表面是随着小泡形成和小泡融合的每一循环而改变的。 12.蜂蜡属于脂类物质。 13.生物体内的脂类物质是生物的贮藏物质。 三.解答题 1.假定有一种适于在25℃生长的细菌。一个科学家突然将它移到37℃环境中, 从而使细胞膜的流动性增加。怎样才能重新获得原来的最适流动性? 2.计算一棕榈二硬脂甘油酯的皂化值? 3.250毫克纯橄榄油样品,完全皂化需要47.5毫克的KOH。计算橄榄油中甘油三酯的平均分子量。

第2章 化学反应的基本原理 1. 判断题(对的在括号内填“√”号,错的填“×”号) (1)S r ?为正值的反应均是自发反应。 (2)某一给定反应达到平衡后,若平衡条件不变,分离除去某生成物,待达到新的平衡后,则各反应物和生成物的分压或浓度分别保持原有定值。 ( ) (3)对反应系统)g (H )g (CO )g (O H )s (C 22+=+,1 m r mol kJ 3.131)K 15.298(H -θ?=?。由于化学方程式两边物质的化学计量数(绝对值)的总和相等,所以增加总压力对平衡无影响。( ) (4)上述反应达到平衡后,若升高温度,则正反应速率v(正)增加,逆反应速率v(逆)减小,结果平衡向右移动。 ( ) (5)反应的级数取决于反应方程式中反应物的化学计量数(绝对值)。 ( ) (6)催化剂能改变反应的历程,降低反应的活化能,但不能改变反应的θ m r G ?。( ) (7)在常温常压下,空气中的N 2和O 2是长期存在而不化合生成NO 。且热力学计算表明这表明N 2(g ) + O 2(g )=2NO (g )0)15.298(>>?K G m r θ ,则N 2和O 2混合气必定也是动力学稳定系统。( ) (8)已知CCl 4不会与H 2O 反应,但CCl 4+2H 2O=CO 2+4HCl(aq)的)15.298(K G m r θ? 1 93379-??-=mol kJ ,则必定是热力学不稳定而动力学稳定系统。 ( ) 答案 (1×)(2×)(3×)(4×)(5×)(6√)(7√)(8√) 2. 单选题(将所有正确答案的标号填入空格内) (1)真实气体行为接近理想气体性质的外部条件是( ) (a )低温高压 (b )高温低压 (c )低温高压 (d )高温高压 (2)某温度时,反应)g (HBr 2)g (Br )g (H 22=+的标准平衡常数2104K -θ?=,则反应 )g (Br 2 1 )g (H 21)g (HBr 22+= 的标准平衡常数θK 等于( ) (a) 2 1041 -? (b) 2 1041-? (c) 2104-? (3)升高温度可以增加反应速率,主要是因为( ) (a) 增加了分子总数 (b) 增加了活化分子百分数 (c) 降低了反应的活化能 (d) 促使平衡向吸热方向移动 (4)已知汽车尾气无害化反应反应)g (CO )g (N 2 1 )g (CO )g (NO 22+=+的1 m r mol kJ 2.373)K 15.298(H -θ?-=?, 要有利于取得有毒气体NO 和CO 的最大转化率,可采取的措施是( )

普通化学第二章练习及解析 案场各岗位服务流程 销售大厅服务岗: 1、销售大厅服务岗岗位职责: 1)为来访客户提供全程的休息区域及饮品; 2)保持销售区域台面整洁; 3)及时补足销售大厅物资,如糖果或杂志等; 4)收集客户意见、建议及现场问题点; 2、销售大厅服务岗工作及服务流程 阶段工作及服务流程 班前阶段1)自检仪容仪表以饱满的精神面貌进入工作区域 2)检查使用工具及销售大厅物资情况,异常情况及时登记并报告上级。 班中工作程序服务 流程 行为 规范 迎接 指引 递阅 资料 上饮品 (糕点) 添加茶水工作1)眼神关注客人,当客人距3米距离侯客迎询问客户送客户

注意事项 15度鞠躬微笑问候:“您好!欢迎光临!”2)在客人前方1-2米距离领位,指引请客人向休息区,在客人入座后问客人对座位是否满意:“您好!请问坐这儿可以吗?”得到同意后为客人拉椅入座“好的,请入座!” 3)若客人无置业顾问陪同,可询问:请问您有专属的置业顾问吗?,为客人取阅项目资料,并礼貌的告知请客人稍等,置业顾问会很快过来介绍,同时请置业顾问关注该客人; 4)问候的起始语应为“先生-小姐-女士早上好,这里是XX销售中心,这边请”5)问候时间段为8:30-11:30 早上好11:30-14:30 中午好 14:30-18:00下午好 6)关注客人物品,如物品较多,则主动询问是否需要帮助(如拾到物品须两名人员在场方能打开,提示客人注意贵重物品); 7)在满座位的情况下,须先向客人致

待; 阶段工作及服务流程 班中工作程序工作 要求 注意 事项 饮料(糕点服务) 1)在所有饮料(糕点)服务中必须使用 托盘; 2)所有饮料服务均已“对不起,打扰一 下,请问您需要什么饮品”为起始; 3)服务方向:从客人的右面服务; 4)当客人的饮料杯中只剩三分之一时, 必须询问客人是否需要再添一杯,在二 次服务中特别注意瓶口绝对不可以与 客人使用的杯子接触; 5)在客人再次需要饮料时必须更换杯 子; 下班程 序1)检查使用的工具及销售案场物资情况,异常情况及时记录并报告上级领导; 2)填写物资领用申请表并整理客户意见;3)参加班后总结会; 4)积极配合销售人员的接待工作,如果下班

胜利学校教学设计(2017-2018学年度第一学期) 2017年秋第一学期定稿 学科:化学; 任课班级:九年级; 任课教师:陈兴洪; 2017年9 月 1 日

绪言化学使世界变得更加绚丽多彩 一、教学目标: 1、知识与技能 知道化学是在分子、原子的层面上研究物质的组成、结构、性质以及变化规律的自然科学,它与人类进步和社会发展的关系密切 2、过程与方法 1)通过学生进行合作学习,交流讨论,培养学生良好的学习习惯和学习方法 2)意识到化学与环境、材料、能源、生命科学等之间的联系,初步树立“可持续发展”的科学思想 3、情感态度与价值观: 1)激发学生亲近化学、热爱化学并渴望了解化学的情感,关注与化学有关的社会问题 2)激发学生对化学的好奇心和探究的强烈愿望。 3)通过大量的具体事例,体会化学与人类进步及社会发展的密切关系,熟悉化学的重要价值 二、考点: 1、化学研究的对象 2、化学发展史 三、学困点和易错点: 1、化学发展史 2、化学研究的对象 四、教学活动:

五、板书设计:

2 六、教学反思: 第一单元走进化学世界 课题1、物质的变化和性质 一、教学目标: 1、知识与技能 (1)了解物理变化和化学变化的概念及区别,并能运用概念判断一些易分辨的典型的物理变化和化学变化;(2)了解物理性质和化学性质的概念并能分清那些是物理性质,那些是化学性质 2、过程与方法 (1)通过对实验现象的观察和分析,学会归纳整理;(2)用化学知识解释日常生活中的一些变化,激发学生学习化学的兴趣 3、情感态度与价值观

(1)激发学生的学习兴趣,培养学生学习的自觉性和主动性;(2)培养学生严谨务实的科学作风 二、考点: 1、物理变化和化学变化 2、物理性质和化学性质 三、学困点和易错点: 1、物理变化和物理性质 2、化学变化和化学性质 3、对实验现象的描述 四、2课时 五、教学活动:

第二章 化学反应的基本原理和大气污染 1、是非题(对的在括号内填“+”号,错的填“-”号) (1)r S ? 为正值的反应均是自发反应。 (- ) (2)某一给定反应达到平衡后,若平衡条件不变,分离除去某生成物,待达到新的平衡,则各反应物和生成物的分压或浓度分别保持原有定值。 (- ) (3)对反应系统122()()()(),(298.15)131.3r m C s H O g CO g H g H K kJ mol θ -+=+?=。由于化学方程式两边物质的化学计量数(绝对值)的总和相等,所以增加总压力对平衡无影响。 (- ) (4)上述(3)中反应达到平衡后,若升高温度,则正反应速率v (正)增加, 逆反应速率v (逆)减小,结果平衡向右移动。 (-) (5)反应的级数取决于反应方程式中反应物的化学计量数(绝对值)。 (-) (6)催化剂能改变反应历程,降低反应的活化能,但不能改变反应的r m G θ?。 (+) (7)在常温常压下,空气中的N 2 和O 2 能长期存在而不化合生成NO 。且热力学 计算表明22()()2()N g O g NO g +=的(298.15)0r m G K θ ?,则N 2 和O 2混合气必定 也是动力学稳定系统。 ( +) (8)已知4CCl 不会与2H O 反应,但422()2()()4()CCl l H O l CO g HCl aq +=+的 1(298.15)379.93r m G K kJ mol θ -?=-,则必定是热力学不稳定而动力学稳定的系统。 ( +) 2、选择题(将所有正确答案的标号填入空格内) (1)真实气体行为接近理想气体性质的外部条件是 ( b ) (a )低温高压 (b )高温低压 (c )低温低压 (d )高温高压 (2)某温度时,反应22()()2()H g Br g HBr g +=的标准平衡常数2410K θ-=?,则

1关于基于核心素养的普通高中课堂《化学键》教学设计案例2

基于高中化学核心素养的“化学键”(必修) 教学设计案例 平阳中学林勇林海量 325400 一、教材和教学内容 本节内容选自普通高中化学课程标准必修课程“主题3:物质结构基础及化学反应规律”中的“3.2 化学键”。内容标准是,认识构成物质的微粒之间存在相互作用,结合典型实例认识离子键和共价键的形成,建立化学键概念。知道分子存在一定的空间结构。认识化学键的断裂和形成是化学反应中物质变化的实质及能量变化的主要原因。 本部分内容是学生第一次在前一节原子结构的基础上,从微观角度认识物质结构和化学反应的实质。学习内容较为陌生抽象、理论性强,涉及的化学概念多且容易混淆,是高中化学教学的重难点所在。所以在教学过程中,尽量能够用具体的实验等宏观辨识入手,引导学生向微观探析过渡,利用证据推理和模型认知进行微观探析。 二、教学目标

(1)能从实验现象等宏观角度建构化学键、离子键、共价键、离子化合物、共价分子等概念,根据物质在熔融状态导电这个事实,学会从微观角度推导该物质内部存在的微粒及其成键类型。 (2)通过实验数据等证据推理,过渡到模型认知,了解可以用球棍模型、比例模型表示分子结构,会用电子式、结构式等符号表征正确表示典型的离子化合物、共价分子的结构,并能理解化学反应的实质是旧键的断裂同时新键的形成并伴随着能量的变化,以此诊断学生宏观辨识与微观探析水平,发展学生对化学键的认识水平。 (3)通过电子式的书写,培养学生的归纳比较能力,学会由个别到一般的研究问题的方法。通过分子构型的教学培养学生的空间想象能力,学会从宏观到微观、从现象到本质的认识事物的科学方法。 三、教学重难点及课时安排 教学重点:理解离子键、共价键的概念,电子式、结构式。

脂类化学习题答案 一、单项选择题 1.B 2.D 3.D 4.A 5.C 6.A 7.A 8.E 9.C 10.D 三、填空题 1.单纯甘油酯、混合甘油酯 2.C16、 C18 3.脂肪酸盐、氢氧化钾 4.碳碳双键、加成 5.酯键、水解 6.脂肪、脂类 四、名词解释 1.是脂肪和类脂的总称。 2.是由甘油与脂肪酸形成的三酰甘油(TAG),又称甘油三酯。 3.在多不饱和脂肪酸中,亚油酸、亚麻酸和花生四烯酸是维持人和动物正常生命活动所必需的,但哺乳动物体内不能合成或合成量不足,需由食物提供,称为必需脂肪酸。 4.在碱性条件下水解1g脂肪所消耗氢氧化钾的毫克数称为皂化值,皂化值越大表示脂肪中脂肪酸的平均分子质量越小。 5.酸败作用久置于潮湿、闷热的空气中,脂肪分子中的碳碳双键、酯键等可以发生氧化、水解等反应,生成低级的醛、醛酸和羧酸等物质而产生臭味,这个过程称为酸败作用。 五、问答题 1.动物、植物和微生物体内存在100多种脂肪酸,它们大多数是含偶数碳原子的直链一元酸,碳原子数目一般在4~26之间,尤以C16和C18为最多。 脂肪酸可以根据碳原子数目分为短链(C2~C4)脂肪酸、中链(C6~C10)脂肪酸和长链(C12~C26)脂肪酸,或根据其是否含有碳碳双键分为饱和脂肪酸和不饱和脂肪酸。天然不饱和脂肪酸都是顺式结构。 在不饱和脂肪酸中,只含有一个碳碳双键的称为单不饱和脂肪酸,含有多个碳碳双键的称为多不饱和脂肪酸。在多不饱和脂肪酸中,亚油酸、亚麻酸和花生四烯酸是维持人和动物正常生命活动所必需的,但哺乳动物体内不能合成或合成量不足,需由食物提供,称为必需脂肪

酸。 2.⑴水解与皂化:脂肪在酸或酶的作用下水解生成甘油和脂肪酸。 脂肪在碱性条件下水解生成甘油和脂肪酸盐(即肥皂)的反应称为皂化反应。水解1g脂肪所消耗氢氧化钾的毫克数称为皂化值。皂化值越大表示脂肪中脂肪酸的平均分子质量越小。⑵氢化和碘化:脂肪中不饱和脂肪酸的碳碳双键在催化剂存在下可与氢或卤素发生加成反应,其中与碘的加成反应可用以分析脂肪酸的不饱和程度。通常将100g脂肪通过加成反应所消耗碘的克数称为碘值(或碘价)。碘值越大,脂肪酸的不饱和程度越高。 ⑶酸败作用:久置于潮湿、闷热的空气中,脂肪分子中的碳碳双键、酯键等可以发生氧化、水解等反应,生成低级的醛、醛酸和羧酸等物质而产生臭味,这个过程称为酸败作用。

中学化学课堂教学设计的实践与思考 教学设计是现代教育技术学极其重要的分支领域。研究教学设计,对于改进课堂教学方法,提高教师理论素养与实践技能,具有重要的现实意义。将教学设计的最新观点与化学学科知识相结合,形成具有化学个性的教学设计理念,构建化学课堂教学设计应用模式,对于当今化学课堂教学改革有较高的价值。 一、教学内容的“二次规划” 化学教材是课程设计的产品,要受到政治背景、文化积淀和教学手段等方面的影响,是在统筹各方面因素的基础上对学科教学内容作出的固定的规划,并非化学学科根据化学知识传授和能力培养需要随心所欲安排的理想模型。如果化学课堂教学设计没有建立在现代教学设计新理念的基础上,只在化学学科知识的逻辑体系内打转,会导致与当前推进素质教育、减轻学生负担相违背的教学行为。为了能合科学性、合规律性地组织课堂教学,必须寻找化学教学内容与教学现实的结合点,从目标、内容、结构等方面对教材内容进行“二次规划”,即重新组织课堂教学内容,包括内容详略的框定和内容结构的重新组织。 1.内容详略的框定 教学内容是教学大纲中规定的教学目标的具体化,尽管教材有具体的教学内容,但在实际教学中仍必须对教材内容进行调整。当然调整不是随意进行的,要根据学科特点、教学需要、学生实际等方面考虑教学内容的详略,不能一概扩展内容,也不宜把教学内容完全局限于教材内容范围内。近几年高考命题提出的“遵循大纲又不拘泥于大纲”,造成教学内容无限度扩散,有些课堂教学变得没有“规矩”,为此,有必要强调教学内容的阶段性要求。高中化学教材(试验修订版)第一章“化学反应及其能量变化”中的离子反应一节,涉及到强电解质和弱电解质、离子反应、离子方程式书写等知识,如果仅仅追求知识的整体性,会将内容搞得很复杂,这显然不符合第一章作为化学初步知识介绍的教学要求,这块内容的处理应偏重简略而不能过分精细化。另外一些内容又要适当加以拓展,例如第三章气体摩尔体积,“相同体积的气体都含有相同的分子数”这段话应加以拓展,分析气体体积、物质的量、分子数的比例关系。 2.内容结构的分析 学科教材是人类科学文化进步的结晶,具有系统化、结构化的严密的逻辑体系。但教材的内容不能仅仅按照学科知识的逻辑结构呈现,还应该考虑学生的认知发展顺序。当逻辑结构与认知发展顺序相一致时,教材内容的组织是比较容易的,这些内容在高中化学教材和大学化学教材中都能找到,例如有机化学中烃的知识内容。当逻辑结构与认知发展顺序不相一致时,在内容安排时不能完全按照逻辑结构而应寻找逻辑结构与心理发展顺序的结合点,甚至有时会在逻辑结构方面作一些让步,高中新教材删去了硫化氢一节内容, 主要是基于这一方面的考虑。 从逻辑结构来看,知识组块和排列顺序是两个主要方面。化学知识体系通常可以按照“点—线—网”的方式,将知识结构化。“点”和“线”构成了知识组块,“网”显示了知识组块的排列顺序。“点”主要指化学概念,“线”主要指化学命题或化学事实,由知识网络形成了化学概念、命题和事实相互关系的图式,这就是化学教材内容逻辑结构的内涵。从逻辑结构考虑,可以采用归纳模式和演绎模式设计教学流程。归纳模式的一般程序是,先呈现化学事实,分析化学事实并提取某些结论,从个别结论中抽取共同的本质特征,归纳得出具有一般意义的结论,例如,从卤化物与卤素单质反应现象,得出活泼性Cl2>Br2>I2 ,再抽象出卤素性质的递变顺序,然后得出元素周期律中的有关规则。演绎模式的一般流程是,先呈现概括性的规则、概念或理论,然后进行精细化处理,验证、分析并理解规则、概念或理论包含的内容,最后达到对知识的全面理解和把握,例如,先呈现物质的量概念,分析概念的内涵,理解概念包含的各部分内容,通过练习深化对 有关内容的理解,最后达到对整个概念的全面把握。 从认知结构来看,教材内容的意义性和复杂性是两个重要参数。教材内容的意义性参数是指新内容中能与学生长时记忆中已有知识点联系起来的知识点的数量;教材内容的复杂性参数一方面是指在一定的时间间隔内新知识对旧知识的比率,另一方面是指新知识进入学生的认知图式所需从事的认知加工的总数。可见

新版人教版初中化学全册教案教学设计 Revised at 2 pm on December 25, 2020.

胜利学校教学设计 (2017-2018学年度第一学期) 2017年秋第一学期定稿 学科:化学; 任课班级:九年级; 任课教师:陈兴洪; 2017年 9 月 1 日 绪言化学使世界变得更加绚丽多彩 一、教学目标: 1、知识与技能 知道化学是在分子、原子的层面上研究物质的组成、结构、性质以及变化规律的自然科学,它与人类进步和社会发展的关系密切 2、过程与方法 1)通过学生进行合作学习,交流讨论,培养学生良好的学习习惯和学习方法 2)意识到化学与环境、材料、能源、生命科学等之间的联系,初步树立“可持续发展”的科学思想 3、情感态度与价值观: 1)激发学生亲近化学、热爱化学并渴望了解化学的情感,关注与化学有关的社会问题 2)激发学生对化学的好奇心和探究的强烈愿望。

3)通过大量的具体事例,体会化学与人类进步及社会发展的密切关系,熟悉化学的重要价值 二、考点: 1、化学研究的对象 2、化学发展史 三、学困点和易错点: 1、化学发展史 2、化学研究的对象

六、教学反思: 第一单元走进化学世界 课题1、物质的变化和性质 一、教学目标: 1、知识与技能 (1)了解物理变化和化学变化的概念及区别,并能运用概念判断一些易分辨的典型的物理变化和化学变化;(2)了解物理性质和化学性质的概念并能分清那些是物理性质,那些是化学性质 2、过程与方法 (1)通过对实验现象的观察和分析,学会归纳整理;(2)用化学知识解释日常生活中的一些变化,激发学生学习化学的兴趣 3、情感态度与价值观 (1)激发学生的学习兴趣,培养学生学习的自觉性和主动性;(2)培养学生严谨务实的科学作风 二、考点: 1、物理变化和化学变化 2、物理性质和化学性质 三、学困点和易错点: 1、物理变化和物理性质 2、化学变化和化学性质 3、对实验现象的描述 四、2课时

第二章脂类化学 一、单项选择题 1.下列属于不饱和脂肪酸的是() A.辛酸 B.月桂酸 C.油酸 D.硬脂酸 2.参与卵磷脂组成的化合物是() A.胆碱 B.乙酰胆碱 C.丝氨酸 D.葡萄糖 3.下列属于脂肪酸的是() A.苹果酸 B.柠檬酸 C.亚油酸 D.琥珀酸 4.不含糖苷键的化合物是() A.蔗糖B麦芽糖 C.脑苷脂 D.脑磷脂 5.心磷脂的组成成分是() A.磷脂酸 B.胆碱 C.胆胺 D.半乳糖 6.下列物质中由二十碳原子组成的不饱和脂肪酸是() A.油酸 B.亚油酸 C.亚麻酸 D.花生四烯酸 7.关于胆固醇的叙述错误的是() A.它是醇的一种 B.它是一种两亲分子 C.它是动脉粥样硬化斑的主要成分之一 D.它不是生物膜的组成成分 E.它也是合成维生素D3的前体 8.胆固醇是下列哪种化合物的前体? A.辅酶A B.泛醌 C.维生素A D.维生素D E.维生素E 9.下面化合物哪种是磷脂? A.糖原 B.神经鞘磷脂 C.前列腺素 D.油酸 E.三酸甘油酯 10.脂肪的碱水解称为: A.脂化 B.还原 C.皂化 D.氧化 E.水解 11.卵磷脂的成分为: A.脂肪酸、甘油、磷酸、乙醇胺 B.脂肪酸、磷酸、胆碱、甘油 C.脂肪酸、磷酸、甘油、丝氨酸 D.脂肪酸、磷酸、胆碱 E.脂肪酸、磷酸、甘油 12.胆汁酸来源于: A.胆色素 B.胆红素 C.胆绿素 D.胆固醇 13.下列有关甘油三酯的叙述,哪一个不正确? A.甘油三酯是由一分子甘油与三分子脂酸所组成的酯 B.任何一个甘油三酯分子总是包含三个相同的脂酰基 C.在室温下,甘油三酯可以是固体,也可以是液体 D.甘油三酯可以制造肥皂 E.甘油三酯在氯仿中是可溶的 14.从某天然脂肪水解所得的脂酸,其最可能的结构是 A.CH3(CH2)12COOH B.CH3(CH2)13COOH C. CH3CH2COOH D. E. 15.下列化合物中除哪个外都是神经节苷脂的组分? A.甘油 B.唾液酸 C.己糖 D.鞘氨醇 E.长链脂酸 16.胆固醇是 A.酸性固醇 B.17-酮类固醇 C.所有类固醇激素的前体 E.苯的衍生物 D.17-羟皮质类固醇 17.乳糜微粒、中间密度脂蛋白(IDL)、低密度脂蛋白(LDL)和极低密度脂蛋白(VLDL)都是血清脂蛋白,这

浅析新课标下中学化学的课堂教学评价论文浅析新课标下中学化学的课堂教学评价全文如下: 【摘要】文章阐述了近五年我国中学化学课堂评价存在的问题,以及针对这些问题 提出的一系列措施,探索了化学课堂教学评价的改革进展。 【关键词】化学课堂;教学评价;评价体系 2001年,我国启动新一轮基础教育课程改革,新课程强调,改变课程评价应着重发展甄别与选拔的功能,发挥评价促进学生发展、教师提高和改进教学实践的多元化功能。教 学评价有两个核心环节,即对教师教学工作和对学生学习效果的评价。 一、化学课堂教学评价定义 化学课堂教学评价,它是“以现代教育教学理念、现代课堂教学观为依据,运用可操 作的科学手段,评价主体按照一定的价值标准,对课堂教学的各个要素及其发展变化进行 价值判断的过程”。它是化学教学评价的一部分,既有教师课堂教学设计、实施及效果的 评价,也有对学生在课堂上的活动表现、现状以及化学学习效果等方面的评价,还包括对 师师间、师生间交互作用的评价。 二、化学课堂评价的目的和意义 新课程改革的核心理念是“为了每一个学生的发展”,而课堂教学又是该理念能否落 实和实施的关键,一套科学、合理的教学评价体系是课堂教学有效性的关键。对于学生, 通过评价激发学生学习欲望,巩固其认知结构,并使知识更加系统化,还可提高学生辨别 和利用已有的知识和经验,提高学生智慧活动的品质,同时养成严谨、负责的学习态度, 达到学习目标,最终实现全面发展。而对于教师,评价能够及时了解教与学的各种情况, 与时俱进地改进自身的教学方法。 三、存在的问题 一评价观念上的问题。目前新课标高中化学课堂教学评价观念上存在如下误区:一是 不少中学教师认为课堂上设置的问题越多则评价效果越好,但不考虑问题的科学性、能否 启发学生思考,能否激发学生学习化学的兴趣,能否真正让学生学会学习。问题虽多,但 是却难以达到理想的效果,即三维目标的实现;二是不少教师认为学生回答问题越准确, 则教学评价就越好,其实不然,课堂上的问题必须具有一定的广度和深度,并不是依据学 生回答的是否准确;三是不少化学老师认为讲的越少,能够留给学生足够自主学习的时间,评价效果也会好。但若是学生因为教师讲得过于精简,不符合他们的认知水平而无法将知 识掌握透彻,这样的效果反而影响了正常的教学。

第二章脂类化学 第一节概论 一、脂类的概念及生物学功能: (一)概念: 脂类共同的物理性质,不溶于水,但是能溶于非极性的有机溶剂(氯仿、乙醚、丙酮、苯等)中。化学组成和化学结构上有很大的差异一般是由脂肪酸和醇组成,也有不含脂肪酸的如萜类、固醇类及其衍生物。 (二)脂类的生物功能也是多种多样,主要有以下几个方面: 1、膜功能:构成生物膜的重要物质。 2、能量来源:燃料的贮存形式和运输形式 3、对动物来讲,是必须脂肪酸和脂溶性的维生素的溶剂。 4、参与信号的传导和识别 5、另外此类物质有防止机械损伤和热量散发等保护作用 二、脂类的分类: 根据组成脂类的不用组分可以讲脂类分为三大类: 1、单纯脂质: 1)甘油三酯是3分子脂肪酸和1分子甘油所组成的酯 2)蜡由长链脂肪酸和长链醇或固醇组成。 2、复合脂质:除醇类和脂肪酸外尚有其他物质。 1)磷脂如甘油磷酸类含有甘油、脂肪酸、磷酸和其他含氮的碱(胆碱、乙醇胺):鞘氨醇磷脂 2)糖脂鞘糖脂和甘油糖脂 3)鞘氨醇磷脂和鞘糖脂合称为鞘脂类 3、衍生脂质,上述脂类物质衍生而来,或关系密切。 1)取代烃:脂肪酸及其碱性盐和高级醇 2)固醇类 3)萜 4)其他脂质如维生素A、D、E、K,糖脂和脂蛋白。 第二节脂酰甘油类 脂酰甘油,即脂肪酸和甘油所形成的脂。脂类中最丰富的一大类是三脂酰甘油,其结构如图 所示。 一、脂肪酸 在自然界中游离的脂肪酸较为少见,绝大部分脂肪酸是以结合形式存在的。 按照其饱和程度脂肪酸可分成: 饱和脂肪酸 不饱和脂肪酸 1、它们之中大部分是不分枝和无环无羟基单羧酸。 2、自然界中分子中的碳原子数目绝大多数是偶数。 3、饱和脂肪酸中最普遍的软脂酸(16酸)和硬脂酸(18酸)。不饱和脂肪酸中最普遍的是 油酸(18碳1烯酸)。 4、不饱和脂肪酸的熔点比同等链长的饱和脂肪酸低。 5、细菌中所含的脂肪酸比植物动物少得多,绝大多数为饱和脂肪酸。

第二章习题 1. 是非题(对的在括号内填“√”,错的填“×”) (1)当主量子数n=2时,角量子数l只能取1。(×)(2)p轨道的角度分布图为“8”形,表明电子是沿“8”轨迹运动的。(×)(3)多电子原子的能级只与主量子数n有关。(×)(4)主量子数n=3时,有3s、3p、3d和3f四个轨道。(×)(5)原子中某电子的合理的波函数,代表了该电子可能存在的运动状态,该运动状态可视为一个原子轨道。(√ )(6)VIB族的所有元素的价电子层排布均为3d44s2。(×)(7)微观粒子的质量越小,运动速度越快,波动性就表现得越明显。(√ )(8)多电子原子的能级图是一个近似能级关系。(√ )(9)所有原子轨道都有正、负部分。(×)(10)在s轨道中可以填充两个自旋方向相反的电子。(√ )(11)3d能级对应的量子数为n = 3,l = 2。(√ )(12)某元素原子外层电子构型是3d23s2,则它在周期系中的分区属ds区。(×)(13)电子的波动性是大量电子运动表现出的统计性规律的结果。(√ )(14)最外层电子排布为n s1的元素是碱金属元素。(×)(15)不存在四个量子数完全相同的两个电子。(√ )(16)波函数角度分布图中的正负号代表所带电荷的正负。(×) 2. 选择题(将正确答案的标号填入括号中) (1)某元素+2价离子的电子分布式为1s22s22p63s23p63d10,该元素在周期表中所属的分区是(A )。 (A) ds区(B) d区(C) p区(D) f区 (2)在下列离子的基态电子构型中,未成对电子数为5的离子是( B )。 (A) Cr3+(B) Fe3+(C) Ni2+(D) Mn3+ (3)量子力学的一个轨道( D )。 (A) 指n,l,m,m s四个量子数具有一定数值时的一个波函数 (B) 指n具有一定数值时的一个波函数 (C) 指n,l具有一定数值时的一个波函数 (D) 指n,l,m三个量子数具有一定数值时的一个波函数

化学反应基本原理——判断题 1、指定单质的?f G m θ 、?f H m θ 、S m θ 皆为零。 (错 :指定单质S m θ不为零,) 2、Δr S m >0的反应都能自发进行。 (错 :该条件只能判断对应温度孤立系统、标准状态下自发) 3、θ m r G ?<0的反应必能自发进行。 (错 :该条件只能判断对应温度标准状态 4、若生成物的分子数比反应物的分子数多,则该反应的Δr S m >0 (错 :主要看气体分子数) 5、CaCO 3在高温下可以发生分解反应,故该反应为吸热熵增。 (对 :) 6、根据能量最低原理,放热反应是自发进行的。 (错 :影响自发性因素还有混乱度) 7、冰在室温下自动融化成水,是熵增起了重要作用的结果。 (对 :) 8、化学反应的熵变与温度有关, 但随温度变化不明显。 (对 :温度变化没有引起状态变化的前提下) 9、对于可逆反应C(s)+H 2O(g)=CO(g)+H 2(g),0>?θ m r H ,升高温度使正ν增大,逆ν减小, 故平衡向右移动。 (错 :升高温度正逆反应速率都增大,不会减小) 10、反应活化能越大,反应速率也越大。 (错 :相同温度下,活化能越大,速率常数越小,一般讲速率也越小) 11、若反应速率方程式中浓度的指数等于反应方程式中反应物的系数,则该反应使基元反应。 (错 :例如H2(g )+I2(g)=2HI 的反应就不是基元反应) 12、反应级数取决于反应方程式中反应物的计量系数。 (错 :非基元反应必须以试验为依据) 13、根据分子碰撞理论,具有一定能量的分子在一定方位上发生有效碰撞,才可能生成产物。 (对 ) 14、根据质量作用定律,反应物浓度增大,则反应速率加快,所以反应速率常数增大。 (错 :速率常数与浓度无关) 15、反应速率常数与温度有关,而与反应物浓度无关。 (对 ) 二、选择题 1热力学函数的定义与性质 1-1下列各热力学函数中,哪一个为零: (B ) (A) ?f G m ?(I 2, g . 298 K) (B) ?f H m ?(Br 2, l . 298 K)

高中化学课堂教学设计 高中化学课堂教学设计 高中化学课堂教学设计1 1、分析本节内容的地位和作用 本节内容为高中化学新课程(人教版)选修4的第四章电化学的重要内容之一。该内容学生在必修2已有一定的了解,本节是该内容的加深,主要是增加了一个盐桥内容。掌握本节知识,对指导学生了解生活中电池使用原理、金属腐蚀和防护,研究探索发明新电池有重要意义。 2、了解学情 已有基础:对原电池原理有初步认识;具有一定的实验探究能力。局限认识:氧化剂和还原剂只有接触才可能发生氧化还原反应。 发展方向:通过实验活动对原电池原理形成完整认识,提高探索解决问题的能力。 3、明确教学目标 知识与技能:深入了解原电池的工作原理。对原电池的形成条件有更完整的认识。学会书写电极反应式和电池总反应。能根据反应设计简单的原电池。过程与方法:通过Pb-CuSO4电池的设计活动,感悟科学探究的思路和方法,进一步体会控制变量在科学探究中的应用。 情感态度与价值观:通过设计原电池,激发学生学习兴趣,激发学生利用所学知识为国家作出贡献,感受原电池原理应用于化学电源

开发的关键作用。 4、研究教学重点和难点 教学重点:原电池工作原理和形成条件 教学难点:氧化还原反应完全分开在两极(两池)发生及盐桥的作用。 5、确定教学方式与教学手段 以“教师启发引导,学生实验探究,自主分析设计”的学习方式学习。在教师引导下,通过学生不断深入认识原电池原理和形成条件,最终实现知识和能力上的跨越。 6、教学设计过程和意图 (1)情境导课:让学生举一些手机、电子表等新型电池例子。联系生活,吸引学生注意力,唤起学生学习欲望。 (2)回顾原电池:复习基本概念,温故而知新。 学生回忆原电池的有关内容,调动学生思考,回忆概念为后期探究作准备。板书(便于学生直观记忆、理解掌握): 1.概念 2.电极名称 3.构成条件 4.原电池工作原理(课件展示微观过程) (3)设计原电池:(板书) 活动一、依Pb+CuSO4=PbS04+Cu反应,自主设计原电池。纸上谈兵重温原电池原理。

第二章脂类Lipids 重点:磷脂、糖脂 一、脂类的概念 不溶于水而能被乙醚、氯仿、苯等非极性有机溶剂抽提出的化合物,统称脂类。脂类包括油脂(甘油三脂)和类脂(磷脂、蜡、萜类、甾类)。 二、分类 (1)单纯脂:脂肪酸与醇类形成的酯,甘油酯、鞘脂、蜡 (2)复合脂:甘油磷脂、鞘磷脂。 (3)萜类和甾类及其衍生物:不含脂肪酸,都是异戊二烯的衍生物。 (4)衍生脂:上述脂类的水解产物,包括脂肪酸及其衍生物、甘油、鞘氨醇等。 (5)结合脂类:糖脂、脂蛋白 三、脂类的生物学功能 脂类的生物学功能也多种多样: ①生物膜的结构组分(甘油磷脂和鞘磷脂,胆固醇、糖脂);②能量贮存形式(动物、油料种子的甘油三酯);③激素、维生素和色素的前体(萜类、固醇类);④生长因子;⑤抗氧化剂;⑥化学信号(如);⑦参与信号识别和免疫(糖脂);⑧动物的脂肪组织有保温,防机械压力等保护功能,植物的蜡质可以防止水分的蒸发。 第一节脂肪酸及其衍生物 一、脂肪酸 绝大多数的脂肪酸含有偶数个碳原子,形成长而不分支的链(也有分支的或含环的脂肪酸)。 不饱和脂肪酸有顺式和反式两种异物体。但生物体内大多数是顺式结构。 不饱和脂肪酸中,反式双键会造成脂肪酸链弯曲,分子间没有饱和脂肪酸链那样结合紧密。因此,不饱和脂肪酸的熔点低。 脂肪酸(主要是豆蔻酸与棕榈酸)可以与蛋白质共价相连,形成脂酰蛋白(acyloted protein),脂酰基团能促进膜蛋白与疏水环境间的相互作用。 1、结构特点: (1)天然脂肪酸通常偶数碳原子,一般12-22个碳。 (2)脂肪酸有饱和、单不饱和和多不饱和。不饱和双键一个处于C9-C10之间,且为顺式(cis),为反式必须加t(trans)。 (3)多不饱和脂肪酸(PUFA):往往不共轭。 P83 表2-2 某些天然存在的脂肪酸 硬脂酸n-十八酸18:0 油酸十八碳-9-烯酸18:1Δ9 亚油酸十八碳-9,12-二烯酸18:2Δ9,12 α-亚麻酸十八碳-9,12,15-三烯酸18:3Δ9,12,15

普通化学复习提纲 第一章热化学与反应 重要概念 1.系统:客观世界是有多种物质构成的,但我们可能只研究其中一种或若干物质。 人为地将一部分物质与其他物质分开,被划分的研究对象称为系统。 2.相:系统中具有相同物理性质和化学性质的均匀部分称为相。 3.状态:是指用来描述系统的诸如压力P、体积V、温度T、质量m和组成等各种宏观性质的综合表现。 4.状态函数:用来描述系统状态的物理量称为状态函数。 5.广度性质:具有加和性,如体积,热容,质量,熵,焓和热力学能等。 6.强度性质:不具有加和性,仅决定于系统本身的性质。如温度与压力,密度等。 系统的某种广度性质除以物质的量或者质量之后就成为强度性质。强度性质不必指定物质的量就可以确定。 7.热力学可逆过程:系统经过某种过程由状态1到状态2之后,当系统沿着该过 程的逆过程回到原来状态时,若原来的过程对环境产生的一切影响同时被消除 (即环境也同时复原),这种理想化的过程称为热力学的可逆过程。 8.实际过程都是不可逆的,可逆过程是一种理想过程。 9.化学计量数:0= VB B表示反应中物质的化学式,VB是B的化学计量数, B 量纲为一;对反应物取负值,生成物取正值。 10.化学计量数只表示当安计量反应式反应时各物质转化的比例数,并不是各反应物质在 反应过程中世界所转化的量。 11.反应进度:nb /vb 对于化学反应来讲,一般选未反应时,0引入 反应进度这个量最大的优点是在反应进行到任意时刻时, 来表示反反应进行的程度,所得的值总是相等的。 可用任一反应物或产物 12.反应热的测定:q c s ms(T2 T1)c s ms T Cs T 所用到的仪器是 弹式热量计又称氧弹弹式热量计中环境所吸收的热可划分为两部分:主要部分 是加入的吸热介质水所吸收的,另一部分是金属容器等钢弹组件所吸收的。前一部分的热用q(H2O)表示,后一部分热用qb表示,钢弹组件的总热容Cb告诉了则直接求得q b。 13.习惯对不注明温度和压力的反应,皆指反应是在298.15K,100kPa下进行的。 14.一般没有特别的注明,实测的反应热(精确)均指定容反应热,而反应热均指定压反 应热。 15.能量守恒定律:在任何过程中,能量不会自生自灭,只能从一种形式转化为另一种形 式,在转化过程中能量的总值不变。也叫做热力学第一定律。 16.热力学能具有状态函数的特点:状态一定,其值一定。殊途同归,值变相等。 周而复始,值变为零。