《细胞遗传学》复习题

第一章染色体的结构与功能+第三章染色体识别

1.什么是花粉直感?花粉直感是怎样发生的?作物种子的哪些部分会发生花粉直感?

花粉直感又叫胚乳直感,植物在双受精后,在3n胚乳上由于精核的影响而直接表现父本的某些性状。

由雄配子供应的一份显性基因能够超过由母本卵核或两个极核隐形基因的作用,杂交授粉当代母本植株所结的种子表现显性性状。

胚乳和胚性状均具有花粉直感的现象。

2.什么叫基因等位性测验?如何进行基因等位性测验?

确定两个基因是否为等位基因的测验为基因的等位性测验。

将突变性状个体与已知性状的突变种进行杂交,凡是F1表现为已知性状,说明两对基因间发生了互补,属于非等位基因。若F1表现为新性状,表明被测突变基因与已知突变基因属于等位基因。

3.原位杂交的原理是什么?原位杂交所确定的基因位置与遗传学上三点测验所确定的基因位置有何本质的不

同?

根据核酸碱基互补配对原则,将放射性或非放射性标记的外源核酸探针,与染色体经过变性的单链DNA互补配对,探针与染色体上的同源序列杂交在一起,由此确定染色体特定部位的DNA序列的性质;可将特定的基因在染色体上定位。

第一步,制备用来进行原位杂交的染色体制片;第二步,对染色体DNA进行变性处理;第三步,进行杂交;第四步,信号检出和对染色体进行染色;第五步,显微镜检查。

原位杂交是一种物理图谱绘制的方法,它所确定是特定基因在染色体上的物理位置;三点测验是绘制连锁图谱的实验方法,它是利用三对连锁基因杂合体,通过一次杂交和一次测交,确定三对基因在同一染色体上排列顺序以及各个基因的相对距离。

4.什么叫端粒酶(telomerase)?它有什么作用?

端粒酶是参与真核生物染色体末端的端粒DNA复制的一种核糖核蛋白酶,由RNA 和蛋白质组成,其本质是一种逆转录酶。

作用:它以自身的RNA作为端粒DNA复制的模版,合成出富含G的DNA序列后添加到染色体的末端并与端粒蛋白质结合,从而稳定了染色体的结构。

端粒起到细胞分裂计时器的作用,端粒核苷酸复制和基因DNA不同,每复制一次减少50-100 bp,正常体细胞染色体缺乏端粒酶活性,故随细胞分裂而变短,细胞随之衰老。人的生殖细胞和部分干细胞染色体具有端粒酶活性,所以人的生殖细胞染色体末端比体细胞染色体末端长几千个bp。肿瘤细胞和永生细胞系具有端粒酶的活性。端粒酶的活性是癌细胞的一种标誌,可以作为癌症治疗中的一个靶子。

5.染色质修饰和DNA修饰如何影响基因的表达?

染色质修饰包括:

(1)组蛋白的化学修饰:组蛋白乙酰化使之对DNA的亲和力降低,降低了核小体之间的相互作用,异染色质中组蛋白一般不被乙酰化,而功能域中组蛋白常被乙酰化;组蛋白去乙酰化抑制基因组活化区域。

(2)核小体重塑:核小体的重塑影响基因的表达,核小体的重新排列,它可以改变核小体在基因启动子区域的排列,从而增加启动子的可接近性,调节基因的表达。基因激活伴随着DNA酶I敏感位点的形成,影响基因的表达。基因激活伴随着DNA酶I敏感位点的形成。

DNA修饰包括:(1)DNA甲基化(2)基因组印记

甲基化是指在甲基化酶的作用下,将一个甲基添加在DNA分子的碱基上。DNA甲基化修饰决定基因表达的模式,即决定从亲代到子代可遗传的基因表达状态。DNA甲基化修饰主要发生在胞嘧啶上。例如,当一个基因的启动子序列中的胞嘧啶被甲基化以后,尽管基因序列没有发生改变,但基因不能启动转录,也就不能发挥功能。基因组印记即来自父方和母方的等位基因在通过精子和卵子传递给子代时发生了修饰,使带有亲代印记的等位基因具有不同的表达特性。

基因等位性测验,连锁群测验,原位杂交

连锁群测验:在染色体数目较少或者染色体变异尚未充分积累的生物中,可运用现有连锁群的遗传标记材料进行测验,即要具备一套常规的测验种,以每一条染色体为单位,在上面要有一个或几个性状易于识别的标记基因。

把新突变体与各连锁群测验种进行一次杂交,F1进行自交或者测交,从F2或测交后代的独立性测验中来确定新突变体与各连锁群标记基因的关系。

第二章染色体的形态与功能

1.染色体有哪些功能?

染色体是遗传的物质基础,对遗传信息的储存和传递及蛋白质的生物合成起重要作用。

伴随着细胞分裂,倍增的染色质平分到两个子细胞中去,则遗传信息由亲代传给子代。

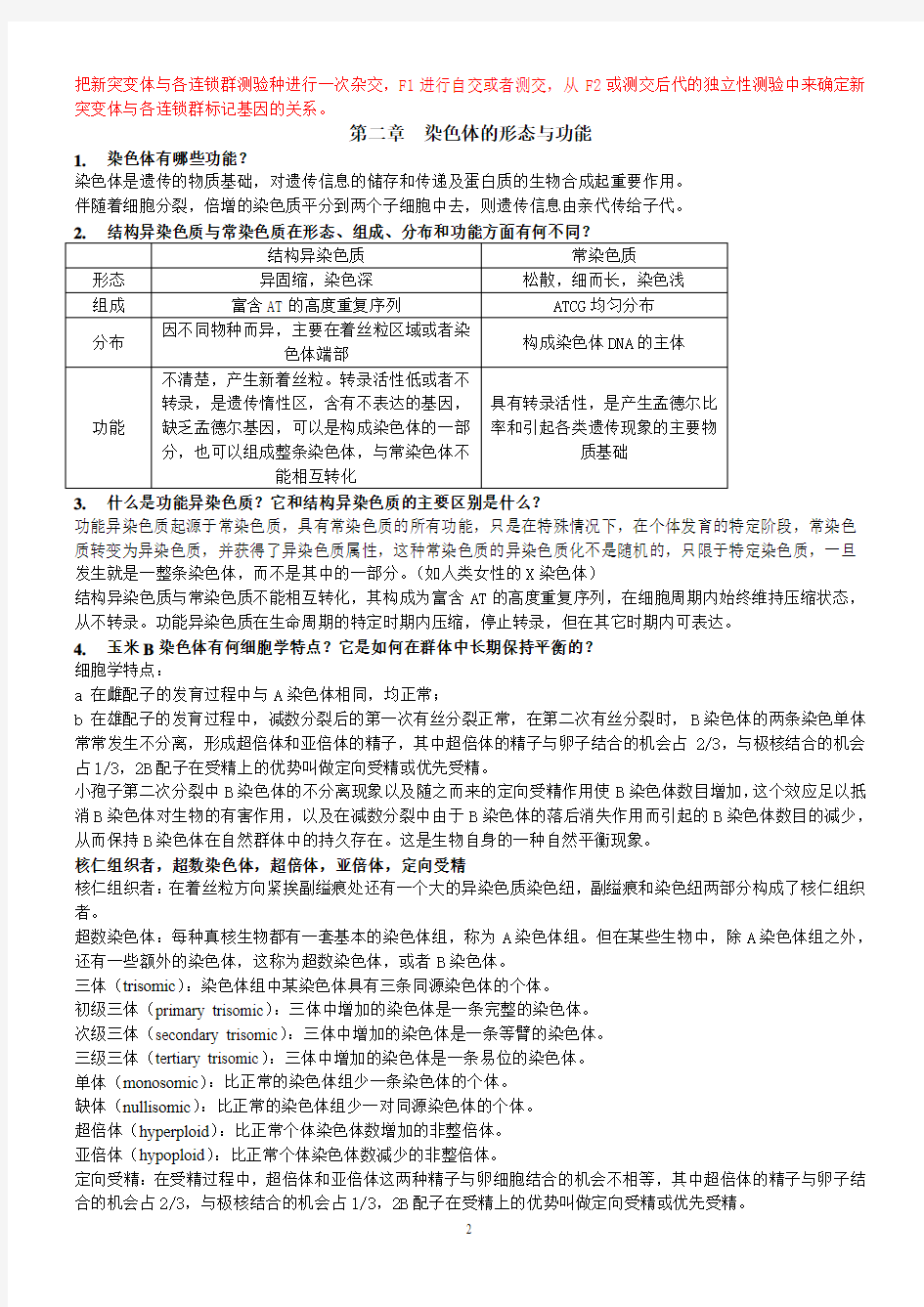

功能异染色质起源于常染色质,具有常染色质的所有功能,只是在特殊情况下,在个体发育的特定阶段,常染色质转变为异染色质,并获得了异染色质属性,这种常染色质的异染色质化不是随机的,只限于特定染色质,一旦发生就是一整条染色体,而不是其中的一部分。(如人类女性的X染色体)

结构异染色质与常染色质不能相互转化,其构成为富含AT的高度重复序列,在细胞周期内始终维持压缩状态,从不转录。功能异染色质在生命周期的特定时期内压缩,停止转录,但在其它时期内可表达。

4.玉米B染色体有何细胞学特点?它是如何在群体中长期保持平衡的?

细胞学特点:

a 在雌配子的发育过程中与A染色体相同,均正常;

b 在雄配子的发育过程中,减数分裂后的第一次有丝分裂正常,在第二次有丝分裂时,B染色体的两条染色单体常常发生不分离,形成超倍体和亚倍体的精子,其中超倍体的精子与卵子结合的机会占2/3,与极核结合的机会占1/3,2B配子在受精上的优势叫做定向受精或优先受精。

小孢子第二次分裂中B染色体的不分离现象以及随之而来的定向受精作用使B染色体数目增加,这个效应足以抵消B染色体对生物的有害作用,以及在减数分裂中由于B染色体的落后消失作用而引起的B染色体数目的减少,从而保持B染色体在自然群体中的持久存在。这是生物自身的一种自然平衡现象。

核仁组织者,超数染色体,超倍体,亚倍体,定向受精

核仁组织者:在着丝粒方向紧挨副缢痕处还有一个大的异染色质染色纽,副缢痕和染色纽两部分构成了核仁组织者。

超数染色体:每种真核生物都有一套基本的染色体组,称为A染色体组。但在某些生物中,除A染色体组之外,还有一些额外的染色体,这称为超数染色体,或者B染色体。

三体(trisomic):染色体组中某染色体具有三条同源染色体的个体。

初级三体(primary trisomic):三体中增加的染色体是一条完整的染色体。

次级三体(secondary trisomic):三体中增加的染色体是一条等臂的染色体。

三级三体(tertiary trisomic):三体中增加的染色体是一条易位的染色体。

单体(monosomic):比正常的染色体组少一条染色体的个体。

缺体(nullisomic):比正常的染色体组少一对同源染色体的个体。

超倍体(hyperploid):比正常个体染色体数增加的非整倍体。

亚倍体(hypoploid):比正常个体染色体数减少的非整倍体。

定向受精:在受精过程中,超倍体和亚倍体这两种精子与卵细胞结合的机会不相等,其中超倍体的精子与卵子结合的机会占2/3,与极核结合的机会占1/3,2B配子在受精上的优势叫做定向受精或优先受精。

第四章连锁的细胞遗传学+第五章染色体作图

1.利用三体测验连锁群的原理是什么?如何进行测验?

以玉米的三体测验连锁群为例:

原理:玉米染色体组有10条染色体,因而有10个不同的三体。三体株有21条染色体,在减数分裂中,其中9条染色体可以形成正常的二价体,一条染色体具有3个同源染色体。这3条染色体可以形成三价体,或者一个二价体和一个单价体。单价染色体在减数分裂中常常因落后而丢失。不同染色体三体的传递速率是不一样的,染色体越长,传递率越高。由于花粉竞争的原因,三体很难通过父本传递。在三体上的杂合基因(如Aa)可以有两种组合,即双显性组合(AAa)和单显性组合(Aaa)。他们的自交后代与测交后代的分离比例与二体是不相同的。利用三体测验就是以这种不同分离比例为依据的。

测定步骤如下:

1)把10个不同三体株作母本,分别与被测株进行杂交。

2)让各F1三体株进行自交或与突变株进行测交。

3)让2n株做与三体株相同的平行试验,以便进行核对。

4)同时种植三体株与2n株后代,对它们的分离比例进行比较。其中9个三体株后代都出现正常的2n比率,只

有被测基因所处染色体的三体后代,才出现双显性组合的三体分离比例。

原理:三体由于有3条同源染色体,其遗传方式不同于2n,三体可有4种基因型,AAA, AAa, Aaa, aaa。

(1)依染色体分离(AAa):理论上,三体做母本,与正常株杂交,后代表型A:a=5:1;反交时,后代表型A:a=2:1(父本不传递n+1配子)

(2)依染色单体分离(AAa):理论上,三体自交,后代基因型比率为:12AAA:22AAa:10Aaa:1aaa:20AA:20Aa:5aa;A:a=84:6;

当母本只传递1/3(n+1)配子的情况下,后代基因型比例为:12AAA:22AAa:10Aaa:1aaa:40AA:40Aa:10aa;A:a=11.27:1

根据上述分离比,可以利用三体测定基因所属连锁群。

一套三体做母本X突变体做父本,F1会有n-1个组合基因型正常,一个组合基因型为AAa(三体),F1自交或测交,n-1个组合表现出3:1或1:1分离比,另一个表现三体分离比,则基因位于该三体染色体上。

2.通过何种遗传设计才能证明姐妹染色单体之间发生交换?

利用玉米的环形染色体证明姐妹染色单体间的交换。

使用的材料是一个玉米大型环状6号染色体,它是正常的6号染色体在长臂末端和短臂的随体部分分别发生断裂,两头的断片丢失后,染色体在断头处重新连接而成。

玉米环状与棒状6号染色体发生交换后。在各染色单体随机发生交换的情况下,后期I与后期II单桥机会相等;后期II没有双桥,但实际观察并非如此。

后期Ⅱ双桥的出现是环状6号染色体姐妹染色单体之间发生单交换造成的,而后期Ⅱ染色质桥的增加是姐妹染色单体与非姐妹染色单体同时发生单交换的结果。

3.假定A和B两个基因座位间在减数分裂中平均有两个交叉,在多线交换随机发生的情况下,证明它们之间

的最大交换值。

假定有一个相引相杂交组合AB/ab,两个基因座位间同时发生两次交换,分别发生在I区和II区,I区发生交换的位置不变,二区在非姐妹染色单体之间随机发生,则有4种不同组合,即I、II-1二线双交换,I、II-2三线双交换,I、II-3三线双交换,I、II-4四线双交换。这四种双交换产生的配子,在染色体结构和遗传组成上各有不同。

综合全部交换结果,未发生交换的配子,单交换配子以及双交换配子的比例为1:2:1,原组合与新组合的比例为1:1。由于AB基因之间没有遗传标志,双交换与非交换产生的配子在表现型上是无法区别的,只能从单交换结果计算交换值,占总数的一半。由此可见,AB基因之间的最大交换值为0.50

4.主要分子标记的原理。

1)RFLP标记(restriction fragment length polymorphism):(基于DNA-DNA杂交的DNA标记)DNA某一位点

上的变异有可能引起该位点特异性的限制性内切酶识别位点的改变,包括原有位点的消失或出现新的酶切位点,致使酶切片段长度随之发生变化。这种变化引起的多态现象即为限制性片段长度多态性(RFLP)。

2)RAPD(random amplified polymorphic DNA)标记:(基于PCR的DNA标记:随机引物PCR标记)随机扩

增多态性DNA,用随机短引物(人工合成的10核苷酸)进行DNA的PCR扩增。所扩增的DNA区段是事先未知的,具有随机性和任意性,因此随机引物PCR标记技术可用于对任何未知基因组的研究。

3)ISSR (Inter-simple sequence repeats)标记:(基于PCR的DNA标记:随机引物PCR标记)简单序列重复区

间扩增多态性。利用基因组中常出现的SSR本身设计引物,无需预先克隆和测序。有两种类型4),5)。4)SSR(simple sequence repeats)标记:简单重复序列多态性标记。又称微卫星DNA多态性,即由二核苷酸,三

核苷酸或四核苷酸串联重复的拷贝数目不等而出现的多态现象。利用SSR本身设计引物,克隆DNA片段。

5)STS(sequence-tagged site)标记:序列标签位点。(基于PCR的DNA标记:特异引物PCR标记)染色体上

位置已定的、核苷酸序列已知的、且在基因组中只有一份拷贝的DNA短片断,一般长200-500bp。STS标记是根据单拷贝的DNA片断两端的序列,设计一对特异引物,经PCR扩增基因组DNA而产生的一段长度为几百bp的特异序列。

6)AFLP(amplified fragments length polymorphism)标记:(基于PCR与限制性酶切技术结合的DNA标记)扩

增片段长度多态性。通过对基因组DNA酶切片段的选择性扩增来检测DNA酶切片段长度的多态性。AFLP 揭示的DNA多态性是酶切位点和其后的选择性碱基的变异。

7)SNP(single nucleotide polymorphism)标记:(单核苷酸多态性的DNA标记)单核苷酸多态性。不同个体基

因组DNA序列同一位置上的单个核苷酸的差别。其比较的不是DNA的片段长度,而是相同序列长度里的单个碱基的差别。

交叉干扰,染色单体干扰,体细胞交换,

交叉干扰:在减数分裂中,一个交叉的发生对第二个或以后的其他交叉会有一定的影响,这种影响称为交叉干扰。染色单体干扰:是指两条同源染色体的4条染色单体参与多线交换的机会的非随机性,它的存在可使二线双交换,三线双交换和四线双交换发生的概率不是1:2:1之比。

体细胞交换:体细胞在进行有丝分裂时,同源染色体一般不配对,但偶然也会发生一些同源染色体之间的交换,这一过程叫体细胞交换。

第六章+第七章+第八章(缺失+重复+倒位+易位)

1.缺失与重复杂合体在减数分裂时都能形成环状物(或称瘤状物),试比较他们的异同。

缺失与重复杂合体在减数分裂联会时会形成环状突起。二者的区别在于:

①.参照染色体的正常长度;

②.染色粒和染色节的正常分布;

③.着丝点的正常位置。

2.如果在杂倒位的倒位圈内发生了一个单交换,那么臂内倒位与臂间倒位在细胞学行为上有何不同?它们的

花粉和胚珠的败育性如何?

1)臂间倒位

若在倒位圈内发生一个单交换,就会产生两条具有互补性的缺失-重复染色单体、一条正常染色体和一条倒位染色体。每一个缺失-重复染色单体都带有一个着丝粒,因而其细胞学行为是正常的。带有这些缺失-重复染色单体的配子都不能成活,所以其表现特征是部分不育性。而且不育性对花粉和胚珠都是相同的。

2)臂内倒位

若在倒位圈内发生一个单交换,减数分裂后所产生的4条染色单体中,就会有一条正常的,一条倒位的,一条双着丝粒的,一条无着丝粒的。到了后期Ⅰ,由于纺锤丝的牵引,同源染色体着丝粒趋向两级,具双着丝粒染色体会在中间形成一个染色质桥,而无着丝粒染色体断片常常呈自由状态,落后于赤道板附近。即为一桥一断片。

臂内倒位时,具有缺失-重复单体的孢子,也不能正常发育而死亡。但是胚珠的败育率比花粉要低的多,或者说胚珠几乎不存在败育现象,这是由染色单体的纽带效应决定的。

3.通过对一个臂内杂倒位体的细胞学观察,在300个小孢子母细胞的减数分裂后期I,发现“单桥”细胞97

个,双“桥”细胞13个。在300个后期II细胞中,有单“桥”细胞9个,试计算倒位段与基部段的遗传距离,这个杂倒位体引起的花粉不育性至少有百分之几?

1)根据后期I的结果先算出倒位圈内的单交换:

假定无染色单体干扰, 则各种双交换自由发生,二、三和四线双交换的理论比值为1:2 :1.

由于后期I形成的双桥细胞是四线双交换的结果:13/300=4.33%。

所以二、三和四线双交换的比值分别为4.33%,8.66%,4.33%。

由于后期I形成的单桥细胞是单交换和三线双交换的结果,所以单交换=97/300-8.66%=23.67%。

所以倒位段的最小遗传距离为23.67/2=11.8。

2)根据圈内、圈外联合双交换的次数计算圈外基部段的交换值

后期II的单桥细胞是联合三线双交换的结果:9/300=3%。联合二线与联合四线双交换的次数的比值各为3%/2=1.5%。

则圈内圈外联合双交换的总值为:1.5%+3%+1.5%=6%。

由于双交换值为两个单交换的乘积,已知圈内单交换值为23.67%。

所以圈外单交换值为:6%/23.67%=25.35%。

则基部段的遗传距离为25.35/2=12.675。

3)花粉的不育性=1/2(单交换值+三线双交换值)+四线双交换值=0.5(23.67%+8.66%)+4.33%=20.495%

4.杂合臂内倒位在减数分裂过程中,由于交换而产生的染色质“桥”在以后的细胞分裂中会发生什么样的变

化?它们在大孢子发生和小孢子发生过程中表现是否相同?在胚乳及胚中表现又如何?

臂内杂倒位后期I形成的染色质桥随着着丝粒向两极移动,可能被拉断或者被新形成的细胞壁切断。如果是后一种情形,染色质可能停留在演唱状态下而被排除在二分体细胞核之外,知道第二次减数分裂。后期II形成的桥也会在末期II之前被拉断或切断。

染色质桥的断裂,无论发生在何处,他所产生的配子都是不能成活的,因为他必然缺少由断片所携带的末端段染色体部分。这时产生臂内杂倒位花粉败育的主要原因。但是,大孢子母细胞减数分裂所产生的4个大孢子是呈直线排列的,交换后所产生的缺失重复的细胞,由于桥的存在,总是处于中间两个大孢子的位置,而胚囊是由基部大孢子发育而来,这样,缺失的大孢子就被排除在有功能的大孢子之外,造成在植物的胚珠中几乎不存在败育现象。这种现象称为染色单体的纽带效应.

在胚乳中“桥-断裂-融合-桥”循环可以正常进行,但是在胚中,循环终止,断裂染色体变成了稳定的类型。

5.何谓染色体“桥—断裂—融合—桥”循环?它与染色单体循环有何不同?

染色单体循环:染色质桥断裂之后,断头常常是不稳定的,具有粘性末端,这种带有粘性末端的染色体在完成复制时,子染色体会在断头处重新连接起来,形成新的具有双着丝粒的染色体;在下一次细胞分裂时,还会形成染色质桥,这发生在后减数分裂过程中,新的染色质桥在后期又会发生断裂,断裂的染色体复制后还会再次融合,这样就形成了一个“桥--断裂--融合--桥”的周期性循环,由于这种循环发生在染色单体之间,故把这种循环称之为染色单体循环。

染色体循环:如果断裂染色体同时通过母本和父本传递到合子,它们彼此可以在断头处发生融合,形成双着丝粒染色体,它是两条染色体彼此连接的结果,而不是像染色单体循环那样由复制形成的。在细胞分裂后期,可能出现两个桥,也可能完全不出现桥,如果出现两个桥,断裂之后,每极有两个带有粘性末端的染色体,它们还可以再融合,形成新的双着丝粒染色体,如此循环往复,叫染色体循环。可在胚和胚乳中发生。

不同:

a)染色单体循环是经过了染色体复制后才融合的;染色体循环则不经过复制;

b)染色单体循环是单体间的融合,染色体循环是染色体间的融合。

6.杂合易位产生的半不育性与杂合倒位所产生的部分不育性其机制有何不同?

杂易位产生半不育是由于染色体不同的分离方式所致。相邻式分离:产生重复、缺失染色体,4配子全部不育;交替式分离:染色体具有全部基因,4配子全部可育。交替式和相邻式分离的机会大致相等,即花粉和胚囊均有50%是败育的,结实率50%。所以杂易位所形成的育性是半不育。

杂合倒位导致部分不育是因为杂合倒位体在减数分裂的过程中,由于联会圈内发生交换的结果,会产生出正常的,倒位的和缺失-重复的染色单体,这些染色单体进入豹子时,具有正常或倒位单体的孢子发育正常。形成有生活力的花粉或胚珠,而具有缺失-重复染色单体的孢子,将因不能发育而死亡,所以发生交换的配子的育性为1/2,但是,倒位圈内交换不一定能发生,所以,杂合倒位所形成的育性是部分不育。

7.利用B-A易位测定玉米连锁群的原理是什么?有什么优越性?如何进行测定?

B-A染色体易位是指正常的A组染色体的成员与超数染色体B之间的易位。B-A易位中的BA染色体的细胞学行为与B染色体相同,在小孢子第二次分裂时依旧不发生分离,形成一个超倍体和一个亚倍体精子,这两个精子分别于极核或卵细胞结合形成于正常的非易位染色体不同基因型的胚和胚乳,再通过其后代的表现型来判断未知基因是否位于易位段上。

该方法的优点在于迅速,在F1代中一般就可以确定,而且可以具体的确定未知基因所处的染色体臂。

具体方法:把未知隐性突变的纯合体或杂合体作为母本与一整套的B-A易位材料进行杂交。,(1)如果F1出现隐性性状,就说明该基因位于易位段的A染色体上;(2)如果基因位于着丝粒与易位断点之间,则F1不出现隐性性状,须将其中的亚倍体株(A+A B)自交,F2中的绝大部分个体都将表现隐性性状;(3)其余组合F2的显隐性分离比均是3:1。

8.已知玉米Oh43是一个很好的自交系,但3号染色体长臂(3L)上有几个相互连锁感大斑病基因;而K67

自交系3L上有相应的抗病基因,你如何通过B-A易位的方法以K67的3L取代Oh43的3L?

首先把Oh43变成B-A易位,而后实现转移,具体步骤如下:

1) 让一个含有3L的B-A纯易位体做母本与Oh43杂交,得F1杂易位体。

2) 以F1做母本,Oh43做父本进行回交,在回交子代中选择杂易位体继续做母本重复回交4-5次最后得到一个Oh43的B-A易位系。

3) 以K67自交系作母本与具有B-A易位的Oh43杂交。选择F1中的亚倍体做母本继续与含有B-A易位的Oh43回交,直到把K67自交系3L以外全部遗传成分取代完为止。

4) 在回交完成时,对最后得到的亚倍体进行一次自交,就得到一个染色体完全正常的Oh43自交系。因为在每一次回交中选择的都是亚倍体,只有断点以内的同源染色体才能发生交换,易位段染色体处于半合子状态,既不能和B染色体联会,也不能进行交换,故总保持其完整状态。

假显性,非对等交换(不等交换),剂量效应,位置效应,染色单体桥的纽带效应,假连锁

假显性:使载有显性基因的染色体发生缺失,让其隐性等位基因表现“假显性”。

基因的剂量效应:细胞内某基因出现次数越多,表现型效应越显著。

基因的位置效应:基因的表现型效应因其所在的染色体不同位置而有一定程度的改变。

非对等交换:在减数分裂过程中,当染色体上有重复段或重复DNA序列存在时,同源染色体间可以发生错配对或非对称配对现象,这种现象叫非对等交换,这一交换导致同源染色体的重复和缺失。

染色单体的纽带效应:大孢子母细胞减数分裂所产生的4个大孢子是呈直线排列的,交换后所产生的缺失重复的细胞,由于桥的存在,总是处于中间两个大孢子的位置,而胚囊是由基部大孢子发育而来,这样,缺失的大孢子就被排除在有功能的大孢子之外,这种现象称为染色单体的纽带效应。

假连锁:两对染色体上原来不连锁的基因,由于靠近易位断点,易位杂合体总是以交替式分离方式产生可育的配子,因此就表现出假连锁现象。

第九章四倍体

1.同源四倍体的等位基因在什么条件下以染色体为单位发生分离?在什么条件下以染色单体为单位发生分

离?

1)减数分裂中不形成四价体或基因与着丝粒间不发生交换,等位基因以染色体为单位发生分离。在双显性的条

件下,AAaa可产生6种染色体组合,AA:Aa:aa=1:4:1,配子A:a=5:1。

2)减数分裂中形成四价体,基因与着丝粒距离远,发生交换。4条染色体所产生的8条染色单体中,任何两条

都有同等机会进入一个配子,就会产生以染色单体为单位的分离行为。AAaa产生AAAAaaaa8条染色单体,可产生28个组合,AA:Aa:aa=6:16:6,配子A:a=3.7:1。

2.什么叫双减数?发生双减数的条件有哪些?

双减数:发生交换的染色体形成四价体,而这4条同源染色体在后期I发生完全均等式的随机分离,在后期II,染色单体之间继续发生均等式的随机分离,其结果,两个姐妹染色单体就可能进入一个细胞,因而也会出现aa 配子,这种染色体分离方式称为最大均等式分离或称完全均等式分离,也叫双减数。

发生双减数的四个条件:

(1)形成四价体;

(2)基因与着丝粒间发生交换;

(3)交换后的两对染色单体后期I进入同一极;

(4)两对染色单体在后期II发生随机分离。

3.在一个同源四倍体中,假定基因a与着丝粒的遗传距离为0.5,在减数分裂中大约有50%的细胞形成四价体,

试计算发生双减数的次数(α)。

发生双减数的次数α=1/2(ae),其中a为四价体效应,等于1/3乘以四价体的出现频率;e为基因与着丝粒之间

的交叉率。

a=1/3*(1/2)=1/6;e=2*0.5=1。

α=1/2(ae)=1/2*1/6*1=1/12

4.从3个亲缘关系不同的二倍体植物着手育成一个纯育的异源六倍体新物种,使它的有关染色体在减数分裂

时都能配对,试设计一个合理的育种方案。

以异源六倍体小麦为例

染色体组,整倍体,非整倍体,多倍体

染色体组:一个物种的配子所包含的全套染色体,其数目以“n”表示。它是体细胞或合子染色体数目的一半,合子或体细胞的染色体数以“2n”表示。(n=x或n≠x)。

整倍体:细胞内含有一个或多个完整的基本染色体组(x)的个体。

非整倍体:基本染色体组内的个别染色体数目的增加或减少,使细胞内染色体的数目不成基本染色体组的完整倍数。

多倍体:体细胞内含有两个以上完整基本染色体组的个体。

第十章非整倍体

1.三体株在减数分裂中出现的单价体会发生些什么变化,结局如何?

在减数分裂粗线期,会出现少数的单价体和二价体。

(1)后期I偶尔进入细胞,后期II分裂正常;(2)后期I落后消失;(3)发生错分裂,产生端着丝染色体或等臂染色体。

2.什么是单体转移?为什么会发生单体转移?

单体转移:有些小麦的单体能够诱发其他染色体的部分不联会,从而引起别的染色体丢失,从而产生的n-1卵子中包含有原来的单体染色体,丢失了不联会的染色体,这样的n-1配子与正常的n配子受精后,产生的单体与原来的单体是不同的,这种现象叫做单体转移。

发生单体转移的原因是:其他染色体的部分不联会,使不联会的染色体丢失。

3.试述小麦的5B效应。在育种上,5B效应有何应用价值?

小麦5B染色体的存在与否,对部分同源染色体的配对有重要作用的现象,称为5B效应;此基因位于5B染色体的长臂上,这一基因称为Ph。

基于对5B效应可用一系列的遗传设计来导入外源优良基因,包括利用5B单体,5B缺体,5B缺体5D四体和双隐形的phph突变系等。利用这些设计导入了某些野生种的重要外源基因。

4.如何利用单体来测定突变基因所属的染色体?

单体分析是决定gene所属染色体的最有效的手段。

单体分析(以一套单体做为母本):

1)隐形基因:如果在单体所在的染色体上,则F1中所有2n-1个体都为隐性;否者全部为显性。

2)显性基因:如果在单体所在的染色体上,则F1全部为显性;在F2中,来源于2n F1的后代A:a=3:1,来源

于2n-1 F1的后代A:a=1:0。

5.品种间染色体代换需要哪些步骤?种属间染色体代换需要哪些步骤?

1)品种间染色体代换

首先,把被改良的品系转换为要代换染色体的单体系;然后完成代换。

例如:假定小麦品种农大139蛋白含量低,不抗锈病,而Atlas66品系抗锈病且蛋白含量高,此外,这两个基因连锁定位于5D染色体,则我们可以用Atlas66的5D染色体代换农大139的5D染色体。

首先,把农大139转换成5D单体系:用已知的5D单体系做母本与农大139杂交,F1选择单体株做母本与农大139回交4-5代,完成转换;

其次进行代换:以农大139单体系做母本,与Atlas66杂交,后代选择抗病的单体株做父本与农大139单体系回交,4-5代后,待全部性状都与农大139相同时,再选择抗病单体株自交获得二体,即为农大139的Atlas66的5D染色体代换系。

2)种属间染色体代换

在添加系的基础上,可以进行种属间部分同源染色体的代换。

6.新获得了一个全新的水稻矮秆突变体,是由单基因控制的,请你用三体的方法将该基因定位到染色体上。

参照第四章第一题的答案

7.新发现了一个小麦的矮秆突变体,是由单基因控制的,你如何用单体将该基因定位到染色体上?

答案同第四题

8.如何测定某单体染色体在上下代间的传递率?

依照机遇法则,单体株应当产生n和n-1两种类型的配子的数量相等,但是由于减数分裂的过程中单价体的落后,以及着丝粒的错分裂等,使n-1配子的比数大大提高,因此可以通过单体与正常株杂交后代单体株的出现频率来测定某染色单体在上下代之间的传递率。当单体做母本与正常植株杂交,即(2n-1)*2n,通过后代中2n-1株的出现频率大体上可以反映出n-1通过母本的传递率。当单体作父本与正常植株杂交,即2n*(2n-1),后代中2n-1株出现的频率就是n-1通过父本的传递率。另外,也可以通过单体的自交,自交后代中缺体的出现频率来测定父本n-1配子的传递率。

9.异源代换系是如何选育的?

初级三体,次级三体,三级三体,单体,单端体,单端二体

初级三体:三体中增加的染色体是一条完整的染色体。

次级三体:三体中增加的染色体是一条等臂的染色体。

三级三体:三体中增加的染色体是一条易位的染色体。

单体:比正常的染色体组少一条染色体的个体。

单端体:减数分裂时不能形成二价体的染色体为一条端着丝粒染色体单体。

单端二体:2n-1条正常染色体和一条端着丝粒染色体。

第十一章性别决定

1.试分别说明伴性性状、从性性状和限性性状,它们的遗传基础有何不同?

1)伴性性状:决定某些遗传性状的基因处在性染色体上,它们上下代的传递与性别有关。

2)从性性状:有些性状是由常染色体上的基因决定的,但它的表达受性别的影响。(同样的基因型在不同性别

中表现不同)

3)限性性状:基因处于常染色体上,但性状只在一个性别上表达。如公鸡的羽毛。

遗传基础不同:

从性性状和限性性状都是由常染色体上的基因决定的,基因的传递过程符合孟德尔遗传规律,传递方式是随机的。决定伴性性状的基因在性染色体上,以人为例,在X或者Y 染色体上,这些基因与性别紧密连锁,它的传递方式不再是随机的。如果X染色体上带有显性基因,则父亲把性状传递给他的全体女儿。杂合子的女儿再把性状传递给1/2的外孙及外孙女。而且父亲传递性染色是不是随机的,X传给女儿,Y传给儿子。

2.为什么显性伴性遗传病的发病率女性高于男性,而隐性伴性遗传病的发病率男性高于女性?

巴氏小体,莱昂化作用

巴氏小体:在人类和哺乳动物胚胎发育早期,雌性胚胎细胞中两条X染色体中的一条出现了异固缩现象,移向核膜处,成为染色很深的异染色质小体,称为性染色质或巴氏小体。

莱昂化作用:(1)哺乳动物的正常发育只需要一条X染色体,多余的X染色体在遗传上都要失活;(2)X染色体的失活是随机的,在一些细胞中可能是母本来源的X染色体失活,在另一些细胞中可能是父本来源的X染色体失活;(3)X染色体的失活发生在胚胎发育的早期,失活作用是不可逆的。

第十二章无融合生殖

1.试述无孢子生殖和二倍性孢子形成的机制,它们的主要区别是什么?

形成机制:

1)无孢子生殖:大孢子母细胞减数分裂正常,形成4个减数的大孢子,但全部退化,由胚珠中不同位置的体细

胞发育产生类似胚囊的结构,然后不经受精直接发育成种子,其基因型与母本完全相同。

2)二倍性孢子生殖:大孢子母细胞减数分裂不正常,产生了没有减数的大孢子(2n),即二倍体孢子,该大孢

子继续分裂产生类似胚囊的结构,然后不经受精直接发育为种子,基因型与母本完全相同。

主要区别:配子体的来源:无孢子生殖来源于体细胞;二倍性孢子生殖来源于大孢子母细胞。

相同点:都不经过受精,没有雌雄配子的融合,故子代基因型与母本完全一致。

无融合生殖,无孢子生殖,二倍性孢子生殖,不定胚生殖,假受精

无融合生殖:指植物不经减数分裂和受精,由花器官中的体细胞直接发育成种子的生殖方式。基因型与母本完全

一致。

无孢子生殖:大孢子母细胞减数分裂正常,形成4个减数的大孢子,但全部退化,附近的1至几个珠被细胞(体细胞,称为无孢子起始细胞(AI))开始发育产生类似胚囊的结构,然后不经受精直接发育成种子,其基因型与母本完全相同。

二倍性孢子生殖:大孢子母细胞减数分裂不正常,产生了没有减数的大孢子(2n),该大孢子继续分裂产生类似胚囊的结构,然后不经受精直接发育成种子,基因型与母本完全一致。

不定胚生殖:不定胚生殖类似于营养体生殖或组织培养,他的胚由珠心、珠被或子房壁的体细胞发育而来,没有胚囊形成,但最终发育成种子。

假受精:虽然无融合体的发育都不需要雌雄配子的融合过程,但在多数情况下还需要进行授粉,配合胚乳才能正常发育,这称为假受精。

第十三章体细胞遗传学

1.为什么要进行花药培养?在花药培养中要注意哪些技术关键?

目的在于从小孢子或花粉诱发单倍体或纯合二倍体植株。它可以大大缩短培育自交系和品种的培育年限,使自交不亲和系作物自交系培育成为可能,单倍体株或染色体加倍的植株,能够直接显示出隐性突变,因而有利于诱发突变的研究。(也可以用来培育双单倍体群体(DH群体))

用作外植体的花药中花粉粒的发育时期是能否成功的关键。花药培养的适宜时期是从四分体时期到小孢子后减数分裂的二核期。还需要全新的生长环境条件。

1)温度条件。降低培养温度可以终止小孢子原来的正常代谢路线,开始新的营养细胞分裂的代谢路线。

2)培养基的成分。需要改变MS培养基中元素的比例。

2.胚培养和花药培养的主要区别是什么?胚培养在作物改良上有何用途?

胚培养是指把未成熟或者已经成熟的胚分离出来,在适当的固体培养基上进行培养,其目的在于获得成活的植株或者愈伤组织,进而诱发再生植株。

花药培养的目的在于从小孢子或花粉诱发单倍体或纯和二倍体植株。

胚培养是植物育种的一种新手段。利用胚培养可用于培育转基因品种;克服远源杂交不亲和性,获得杂种植株;打破种子休眠而迅速获得成活植株;对于远缘杂种的胚培养来说,还可通过染色体排除获得单倍体。

3.如何区别外遗传变异、生理适应变异与基因突变引起的变异?

基因突变引起的变异是可遗传的,是由于遗传物质的改变而引起的。

外遗传变异和生理适应变异不能通过有性的方式传递给后代,这两种变异是不遗传的。

生理适应变异是指由某种外界条件存在而引起变异,一旦这种外界条件不存在,变异也就自行消失。(例如:硝酸盐的存在能够引起硝酸还原酶活性的增强,但硝酸盐不存在时,硝酸还原酶的活性就又恢复到原来的水平)外遗传变异:也是由外界条件所诱发,但外界条件消失后,变异依旧随着细胞的分裂而持续存在。这种变异是细胞中原有遗传基础的遗传潜力在组织培养的特定条件下得到表达的结果。

某二倍体生物,染色体数为2n=20,如果不考虑染色体交换,请问:在一次杂交和自交之后,产生一个与亲代染色体组成完全相同的个体的概率是多大?

在高杆水稻田里发现了一株矮化植株,你如何验证:它是基因突变还是环境影响产生的?显性遗传还是隐性遗传?单基因还是多基因?已知基因还是未知基因?

细胞和分子遗传学 第一章绪论 1. 遗传:生物信息从上代往下代传递 2. 遗传学:研究遗传规律的科学 3. 基因组Genome : 一整套染色体上的所有遗传物质 4. 基因组学Genomics: 研究基因组的科学,包括研究分析核酸序列、基因成分、基因结构和基因数目. 5. 细胞遗传学: 从细胞学和遗传学发展起来的交叉学科,它涉及染色体的形态、结构、数目、功能和运动等特征,以及这些特征的各种变异对遗传传递、重组、表达与调控的作用和影响,也涉及染色体外的遗传因子。以染色体遗传为研究核心。 6. FISH(fluorescent in situ hybridization):荧光原位杂交 7. 原位杂交:是一项利用标记的DNA或RNA探针直接在染色体、细胞或组织水平定位特定靶核酸序列的分子细胞遗传学技术。 8. FISH工作原理:用已知的标记单链核酸为探针,按照碱基互补的原则,与待检材料中未知的单链核酸进行特异性结合,形成可被检测的杂交双链核酸。由于DNA分子在染色体上是沿着染色体纵轴呈线性排列,因而可以将探针直接与染色体进行杂交从而将特定的基因在染色体上定位。与传统的放射性标记原位杂交相比,荧光原位杂交具有快速、检测信号强、杂交特性高和可以多重染色等特点。 9. FISH的应用:⑴位点特异性探针:能与染色体的特定部位杂交;已经分离出一段基因的一小部分,若要确定这段基因位于哪个染色体,就准备这段基因的探针并观察该探针与哪个染色体杂交。⑵整个染色体探针:能分别与染色体纵轴的不同序列杂交的很短的探针的集合。用这些探针库能画出全部染色体并产生核型谱带,再进行核型分析,用于检测染色体异常10.原位杂交的种类:⑴GISH(Genomic in situ hybirdization)——以基因组为探针(整个染色体)。⑵FISH(Fragment in situ hybridization)——以特定的基因为探针(基因片段)。⑶mFISH (multicolor FISH)——利用不同颜色的荧光素标记不同的探针。⑷Fiber-FISH——利用化学方法对染色体进行线性化,再以此线性化的染色体DNA纤维为载体进行FISH(提高分辨率)。第二章基因组作图与基因定位 1. 结构基因组的研究策略:测序路线——作图(遗传图和物理图)、测序(图谱测序和随机测序)、组装(骨架图和空隙图)。 2. 为何要绘制遗传图与物理图?1)基因组太大,必需分散测序,然后将分散的顺序按原来位

构造地质学研究现状和发展趋势 构造地质学是地质学分支学科之一,以岩石圈的各种地质体作为研究对象,探究其组合形式及形成、发育、变形、破坏规律。一般根据其研究对象和研究内容的差异,分为狭义构造地质学和广义构造地质学。狭义构造地质学侧重于对中、小型地质体的研究,主要研究这些构造的几何形态、产状、规模、形成演化等。广义构造地质学的研究范围更加广阔,从地壳演变至岩石圈结构,从重要造山带至板块边界,从显微构造到晶格错位,几乎涵盖了10_8?108cm的所有地质体。近代以来,构造地质学研究获得了空前发展。20世纪60年代以来,板块构造理论体系得以建立和完善;20世纪70年代以来,大陆构造研究得到了重视;20世纪80年代以来,重点研究岩石圈的演化和三维岩石圈的建立;20世纪90年代以来,大陆动力学研究兴起。这些研究使得构造地质学在研究深度和研究广度上取得了重要进展。 1.构造解析构造学本质上是对地质体变形和演化的认识,构造地质学强调野外实地观测,其主要研究方法是构造解析法。构造解析是对地质体空间关系和形成规律的分析解释,内容包括对地质体的几何学、运动学和动力学的分析气几何学解析是指对地质体的产状、规模、组合形式进行研究,进而概化为构造模式。运动学解析主要研究地质体在构造作用中发生的变形和位移。动力学解析是在几何学解析和运动学解析的基础上,反推构造应力的性质、大小、方向,分析和解释该研究区域的构造演化史。 2.研究现状步人20世纪后,构造地质学开始从形态描述逐渐进人对地质体的成因和力学分析研究中,由定性观察转入定量研究,由几何学研究转人运动学、动力学的领域。相关学科的新方法、新思路的引人,使得构造地质学获得了极大地进步,促进了构造地质学和其他学科的交流融合。尤其20世纪60年代后,以板块构造为主的各种新理论的提出,促使构造地质学的发展进入全新阶段。 2.1板块构造理论体系相关研究1968年前后,地质学家归纳了大陆漂移和海底扩张的研究成果,并在此基础上从全球统一的角度提出了板块构造理论,该理论将固体地球表层在垂向上划分为刚性岩石圈和塑性软

专升本《医学遗传学》练习题(A) 班别:姓名:学号:成绩: 一.选择题 1. 最常见的染色体三体综合征是_______________________; A.18号三体 B. 13号三体 C. 9号三体 D. 21号三体 2. 200个初级母细胞最终形成的卵子数是___________; A. 800; B. 600; C. 400; D. 200; 3. 常染色体隐性遗传病家系中,患者双亲__________; A.都是携带者;B. 都是患者; C. 有一个患者; D. 没有患者; 4. 镰状贫血是由于血红蛋白β链第6位谷氨酸被____________所取代; A. 胱氨酸; B. 缬氨酸; C. 亮氨酸; D. 赖氨酸; 5. 下面__________疾病不属于多基因疾病; A. 高血压; B. 糖尿病; C. 先天性幽门狭窄; D. 毛细管扩张性共济失调; 6. 嵌合型克氏综合征的核型为_____________; A. 46, XY/47, XXY; B. 46, XX/47, XXX; C. 46, XY/47, XYY; D. 46, XX/47, XYY; 7. 如果一种多基因病,其男性发病率高于女性,则其后代复发风险是 A. 男性高于女性; B. 男女相同; C. 女性高于男性; D. 与双亲发病无关; 8. 一患者核型为难47,XXY, 在细胞分裂间期,其性染色质组成为:_______ A. 1个X染色质,1个Y染色质; B. 2个X染色质,1个Y染色质; C. 1个X染色质, 无Y染色质; D. 2个X染色质,1个Y染色质; 10. 一个个体核型为: 46,XY,-14,+t(14q21q), 该个体是___________; A. 正常人; B. 先天愚型患者; C. 平衡易位携带者 D. 以上都不对; 11. 下列疾病除______________外都是多基因病. A. 原发性高血压; B. 精神分裂症; C. 强直性脊柱炎; D. 血友病. 12. 一对夫妇已生出两个苯酮尿症(常染色体隐性遗传病)患儿,这对夫妇再生育 时,生出不患病婴儿的概率是:_______ A. 0; B. 25%; C. 100%; D. 75%;

一、什么叫细胞质遗传?它有哪些特点?试举例说明之。 二、何谓母性影响?试举例说明它与母性遗传的区别。 三、如果正反杂交试验获得的F1表现不同,这可能是由于(1)性连锁;(2)细胞质遗传;(3)母性影响。你如何用试验方法确定它属于哪一种情况? 四、细胞质遗传的物质基础是什么? 五、细胞质基因与核基因有何异同?二者在遗传上的相互关系如何? 六、试比较线粒体DNA、叶绿体DNA和核DNA的异同。 七、植物雄性不育主要有几种类型?其遗传基础如何? 八、一般认为细胞质的雄性不育基因存在于线粒体DNA上,为什么? 九、如果你发现了一株雄性不育植株,你如何确定它究竟是单倍体、远缘杂交F1、生理不育、核不育还是细胞质不育? 十、用某不育系与恢复系杂交,得到F1全部正常可育。将F1的花粉再给不育系亲本授粉,后代中出现90株可育株和270株不育株。试分析该不育系的类型及遗传基础。 十一、现有一个不育材料,找不到它的恢复系。一般的杂交后代都是不育的。但有的F1不育株也能产生极少量的花粉,自交得到少数后代,呈3:1不育株与可育株分离。将F1不育株与可育亲本回交,后代呈1:1不育株与可育株的分离。试分析该不育材料的遗传基础。 (参考答案) 一、 (P273-274)遗传方式为非孟德尔式,后代无一定比例.正交和反交的遗传表现不同。 (核遗传:表现相同,其遗传物质完全由雌核和雄核共同提供的;质遗传:表现不同,某些性状只表现于母本时才能遗传给子代,故胞质遗传又称母性遗传。) 连续回交,母本核基因可被全部置换掉,但由母本细胞质基因所控制的性状仍不会消失; 由细胞质中的附加体或共生体决定的性状,其表现往往类似病毒的转导或感染,即可传递给其它细胞。 基因定位困难。 ∵带有胞质基因的细胞器在细胞分裂时分配是不均匀的。 二、 (P274-276)。 母性影响:由核基因的产物积累在卵细胞中的物质所引起的一种遗传现象。 ∴母性影响不属于胞质遗传的畴,十分相似而已。 特点:下一代表现型受上一代母体基因的影响。 三、 连续进行自交。F 2出现分离则属于性连锁;若F 2 不分离,F 3 出现3:1分离则属于母 性影响;若F 2、 F 3 均不分离,则属于细胞质遗传。 四、真核生物有性过程: 卵细胞:有细胞核、大量的细胞质和细胞器(含遗传物质); ∴能为子代提供核基因和它的全部或绝大部分胞质基因。 精细胞:只有细胞核,细胞质或细胞器极少或没有; ∴只能提供其核基因,不能或极少提供胞质基因。 ∴一切受细胞质基因所决定的性状,其遗传信息只能通过卵细胞传给子代,而不能通过精细胞遗传给子代。 五、共同点:

遗传学发展历史及研究进展 湛江师范学院09生本一班徐意媚2009574111 摘要:遗传学是一门探索生命起源和进化历程的学科,起源于人类的育种实践,于1910年进入现代遗传学阶段,并依次经历个体遗传学时期、细胞遗传学时期、数量遗传学和群体遗传学时期、细胞水平向分子水平过渡时期、分子遗传学时期。目前遗传学在医学、农牧业等领域取得重大突破,如表遗传学在肿瘤的治疗方面。21世纪将是遗传学迅猛发展的世纪,在经济、微生物、工业、制造业等许多领域都将有重大的突破。 关键词:遗传学发展历史研究现状发展前景 1 现代遗传学发展前 1.1遗传学起源于育种实践 人类在新石器时代就已经驯养动物和栽培植物,渐渐地人们学会了改良动植物品种的方法。写于公元60年左右的《论农作物》和533~544年间中国学者贾思勰在所著的《齐民要术》中均记载了嫁接技术,后者还特别记载了果树的嫁接,树苗的繁殖,家禽、家畜的阉割等技术。[1] 1.2 18世纪下半叶和19世纪上半叶期间 许多人都无法阐明亲代与子代性状之间的遗传规律,直到18世纪下半叶之后,拉马克和达尔文对生物界遗传和变异进行了系统的研究。拉马克通过长颈鹿的颈、家鸡的翅膀等认为环境条件的改变是生物变异的根本原因,并提出用进废退学说和获得性状遗传学说。达尔文达尔文以博物学家的身份进行了五年的考察工作,广泛研究遗传变异与生物进化关系,终于在1859年发表著作《物种起源》,书中提出自然选择和人工选择的进化学说,认为生物是由简单到复杂、低级再到高级逐渐进化的。除此之外,达尔文承认获得性状遗传的一些论点,并提出了“泛生论”假说,但至今未获得科学的证实。 1.3 新达尔文主义 以魏斯曼(Weismann A.,1834-1914) 为代表的等人支持达尔文选择理论否定获得性遗传,魏斯曼等人提出种质连续论,认为种质是世代连续不绝的。他们还通过对老鼠22代的割尾巴试验,否定后天获得性遗传,明确地区分种质和体质,认为种质可以影响体质,而体质不能影响种质,在理论上为遗传学的发展开辟了道路。[2] 2.现代遗传学的发展阶段

1 复习题 1. 什么是遗传学?为什么说遗传学诞生于1900年? 2. 什么是基因型和表达,它们有何区别和联系? 3. 在达尔文以前有哪些思想与达尔文理论有联系? 4. 在遗传学的4个主要分支学科中,其研究手段各有什么特点? 5. 什么是遗传工程,它在动、植物育种及医学方面的应用各有什么特点? 2 复习题 1. 某合子,有两对同源染色体A和a及B和b,你预期在它们生长时期体细胞的染色体组成应该是下列哪一种:AaBb,AABb,AABB,aabb;还是其他组合吗? 2. 某物种细胞染色体数为2n=24,分别指出下列各细胞分裂时期中的有关数据: (1)有丝分裂后期染色体的着丝点数 (2)减数分裂后期I染色体着丝点数 (3)减数分裂中期I染色体着丝点数 (4)减数分裂末期II的染色体数 3. 假定某杂合体细胞内含有3对染色体,其中A、B、C来自母体,A′、B′、C′来自父本。经减数分裂该杂种能形成几种配子,其染色体组成如何?其中同时含有全部母亲本或全部父本染色体的配子分别是多少? 4. 下列事件是发生在有丝分裂,还是减数分裂?或是两者都发生,还是都不发生? (1)子细胞染色体数与母细胞相同 (2)染色体复制 (3)染色体联会 (4)染色体发生向两极运动 (5)子细胞中含有一对同源染色体中的一个 (6)子细胞中含有一对同源染色体的两个成员 (7)着丝点分裂 5. 人的染色体数为2n=46,写出下列各时期的染色体数目和染色单体数。 (1)初级精母细胞(2)精细胞(3)次级卵母细胞(4)第一级体(5)后期I (6)末期II (7)前期II (8)有丝分裂前期(9)前期I (10)有丝分裂后期 6. 玉米体细胞中有10对染色体,写出下列各组织的细胞中染色体数目。 (1)叶(2)根(3)胚(4)胚乳(5)大孢子母细胞

国内外研究现状及发展趋势 世界银行2000年研究报告《中国:服务业发展和中国经济竞争力》的研究结果表明,在中国有4个服务性行业对于提高生产力和推动中国经济增长具有重要意义,它们是物流服务、商业服务、电子商务和电信。其中,物流服务占1997年服务业产出的42.4%,是比重最大的一类。进入21世纪,中国要实现对WTO缔约国全面开放服务业的承诺,物流服务作为在服务业中所占比例较大的服务门类,肯定会首先遭遇国际物流业的竞争。 物流的配送方式从手工下单、手工核查的方式慢慢转变成现今的物流平台电子信息化管理方式,从而节省了大量的人力,使得配送流程管理自动化、一体化。 当今出现一种智能运输系统,即是物流系统的一种,也是我国未来大力研究的方向。它是指采用信息处理、通信、控制、电子等先进技术,使人、车、路更加协调地结合在一起,减少交通事故、阻塞和污染,从而提高交通运输效率及生产率的综合系统。我国是从70年代开始注意电子信息技术在公路交通领域的研究及应用工作的,相应建立了电子信息技术、科技情报信息、交通工程、自动控制等方面的研究机构。迄今为止以取得了以道路桥梁自动化检测、道路桥梁数据库、高速公路通信监控系统、高速公路收费系统、交通与气象数据采

集自动化系统等为代表的一批成果。尽管如此,由于研究的分散以及研究水平所限,形成多数研究项目是针对交通运输的某一局部问题而进得的,缺乏一个综全性的、具有战略意义的研究项目恰恰是覆盖这些领域的一项综合性技术,也就是说可以通过智能运输系统将原来这些互不相干的项目有机的联系在一起,使公路交通系统的规划、建设、管理、运营等各方面工作在更高的层次上协调发展,使公路交通发挥出更大的效益。 1.国内物流产业发展迅速。国内物流产业正处在前所未有的高速增长阶段。2008年,全国社会物流总额达89.9万亿元,比2000年增长4.2倍,年均增长23%;物流业实现增加值2万亿元,比2000年增长1.9倍,年均增长14%。2008年,物流业增加值占全部服务业增加值的比重为16. 5%,占GDP的比重为6. 6%。预计“十一五”期间,我国物流产业年均增速保持在15%以上,远远高于美国的10%和加拿大、西欧的9%。 2.物流专业化水平与服务效率不断提高。社会物流总费用与GDP 的比例体现了一个国家物流产业专业化水平和服务效率。我国社会物流总费用与GDP的比例在近年来呈现不断下降趋势,“十五”期间,社会物流总费用占GDP的比例,由2000年的19.4%下降到2006年的18. 3%;2007年这一比例则下降到18. 0%,标志着我国物流产业的专业化水平和服务效率不断提高。但同发达国家相比较,我国物流

遗传学复习题 一、名词解释 遗传病:指由于遗传物质结构或功能改变所导致的疾病。 核型:一个细胞内的全部染色体所构成的图像。 染色体显带:通过现带染色等处理,分辨出染色体更微细的特征,如带的位置、宽度和深浅等技术,常见有G带、Q带、C带和N带。 基因突变:指基因内的碱基组成或顺序发生了可遗传的改变,并且常能导致表型的改变。断裂基因:真核生物结构基因,由若干个编码区和非编码区互相间隔开但又连续镶嵌而成,启动子:位于转录起始点上游约100bp左右,是与RNA聚合酶特异结合使转录开始的DNA 序列。 系谱:指从先证者入手,追溯调查其所有家族成员(包括直系亲属和旁系亲属)某种遗传病(或性状)的分布等资料,将调查的资料按一定的格式绘制成的简图。 复等位基因:在同源染色体相对应的基因座位上存在两种以上不同形式的等位基因。 共显性:如果双亲的性状同时在F1个体上表现出来,即一对等位基因的两个成员在杂合体中都表达的遗传现象。 交叉遗传:男想X染色体(及其连锁基因)只能从母亲传来,并且必定传给女儿,不能传给儿子的这种遗传方式。 染色体畸变:在不同因素作用下产生的染色体数目及结构异常。 嵌合体:指具有两种或两种以上染色体组成的细胞系的个体。 易患性:一个个体在遗传基础和环境因素共同作用下患某种多基因病的风险。 遗传度:人体性状或者疾病由基因决定程度,一般用百分比表示。 二、问题 1. 遗传病有什么特点?可分为几类?对人类有何危害? 答:遗传病一般具有先天性、家族性、垂直传递等特点,在家族中的分布具有一定的比例;部分遗传病也可能因感染而发生。①先天性:许多遗传病的病症是生来就有的,如白化病是一种常染色体隐性遗传病,婴儿刚出生时就表现有“白化”症状;②家族性:许多遗传病具有家族聚集性,如Hutington舞蹈病患者往往具有阳性家族史。③垂直传递:具有亲代向子代垂直传递的特点,但不是所有遗传病的家系中都可以观察到这一现象,有的患者是家系中的首例,还有些遗传病患者未活到生育年龄或未育。 分类:单基因病、染色体病、体细胞遗传病。 危害:①遗传病是造成人类死亡的重要因素。资料显示,我国15岁以下死亡的儿童中,约40%是由遗传病和先天畸形所致,遗传病已经成为当前危害人类健康最为严重、病死率最高之一,而且有些肿瘤和心血管疾病也属于遗传病。 ②遗传病总数占人类疾病总数的四分之一,其中有很多属于常见病和多发病,一部分严重危害健康的常见病、多发病都与遗传病有关。 ③遗传病不仅影响患者本身的生活和生存,同时也给家庭及其他成员带来许多精神和经济负担,既影响家庭幸福,又给社会造成许多负面影响,并且还直接影响民族的健康素质和国家的兴旺发达。 2. 简述基因概念的沿革,基因的现代概念。 答:①.19世纪:生物性状——遗传因子 ②.20世纪初:染色体学说:基因位于染色体上,遗传功能单位、突变单位、交换单位 ③.20世纪中:基因是有遗传功能单位的DNA片段,由“一个基因,一种酶”发展到“一

第二章 孟德尔定律 1、 为什么分离现象比显、隐性现象有更重要的意义 答:因为 (1) 分离规律是生物界普遍存在的一种遗传现象,而显性现象的表现是相对的、有条件的; (2) 只有遗传因子的分离和重组,才能表现出性状的显隐性。可以说无分离现象的存在,也就无显性现象的发生。 9、真实遗传的紫茎、缺刻叶植株(AACC )与真实遗传的绿茎、马铃薯叶植株(aacc )杂交,F2结果如下: 紫茎缺刻叶 紫茎马铃薯叶 绿茎缺刻叶 绿茎马铃薯叶 247 90 83 34 (1)在总共454株F2中,计算4种表型的预期数。 (2)进行2 测验。 (3)问这两对基因是否是自由组合的 紫茎缺刻叶 紫茎马铃薯叶 绿茎缺刻叶 绿茎马铃 薯叶 观测值(O ) 247 90 83 34 预测值(e ) (四舍五入) 255 85 85 29 454 .129 )2934(85)85583(85)8590(255)255247()(2 22 222 =-+ -+-+ -=-=∑e e o χ 当df = 3时,查表求得:<P <。这里也可以将与临界值81.72 05.0.3=χ比较。 可见该杂交结果符合F 2的预期分离比,因此结论,这两对基因是自由组合的。 11、如果一个植株有4对显性基因是纯合的。另一植株有相应的4对隐性基因是纯合的,把这两个植株相互杂交,问F2中:(1)基因型,(2)表型全然象亲代父母本的各有多少 解:(1) 上述杂交结果,F 1为4对基因的杂合体。于是,F2的类型和比例可以图示如下: 也就是说,基因型象显性亲本和隐性亲本的各是1/28 。 (2) 因为,当一对基因的杂合子自交时,表型同于显性亲本的占3/4,象隐性亲 本的占1/4。所以,当4对基因杂合的F 1自交时,象显性亲本的为(3/4)4 ,象隐性亲本的 为(1/4)4 = 1/28 。 第三章 遗传的染色体学说

多发性骨髓瘤分子细胞遗传学研究 近年来关于多发性骨髓瘤细胞遗传学方面的研究逐渐深入。分子细胞遗传学的进步推动了多发性骨髓瘤细胞遗传学的研究。随着研究技术的不断改进,证实多发性骨髓瘤的细胞遗传学改变多为复杂畸变,涉及多条染色体的数目和结构的异常,其细胞遗传学结果和疾病的诊断、治疗和预后有密切关系。本文对近年来关于多发性骨髓瘤的细胞遗传学研究状况进行阐述。 标签:多发性骨髓瘤;分子细胞遗传学;荧光原位杂交预后 多发性骨髓瘤(multiple myeloma,MM)是一种浆细胞克隆性增生的恶性肿瘤。在血液系统恶性肿瘤中占10%,具有不稳定的遗传学特点,多表现为明显多变的染色体异常,仍属于不可治愈的疾病。MM患者的生存差异较大,从数月至十余年不等。这说明骨髓瘤患者间存在有遗传异质性,主要表现为分化程度不一及细胞和分子遗传特征的差异。随着新的研究技术的不断发展证实几乎所有的MM患者均存在染色体的异常,包括数目和结构的异常,基因表达的异常。各种异常之间有重要的联系,并且这些细胞遗传学的改变与疾病的临床特点密切相关。通过对MM患者细胞遗传学的研究,有助于深入了解疾病的发生,进展机制,制定更加合理的治疗方案。 1细胞遗传学检测手段 1.1常规细胞遗传学对MM患者进行细胞遗传学的研究开始于20世纪60年代及70年代早期,当时应用的是非显带技术,仅能发现个别染色体的缺失和克隆标记。随后出现运用G显带技术进行核型分析,由于骨髓中异常浆细胞的比例低,且浆细胞的体外有丝分裂指数低,中期分裂相少等因素,导致MM的细胞遗传学分析有一定的难度,CC分析大多低估了MM的核型改变,异常克隆检出率仅为30%~40%。 1.2荧光原位杂交技术胞浆轻链免疫荧光结合FISH(cIg-FISH)技术,与传统FISH相比无需进行磁珠分选,利用单个核细胞滴片后直接与探针杂交,实验时间较短,费用较低,需要采集的骨髓标本量较少,易于标本的收集。仅需要了解患者的轻链类型,以便选择正确的抗体即可。因此,cIg-FISH是现今国外MM核型检测的主要方法,已常规应用于MM的分子遗传学异常的检测。 比较基因组杂交(CGH)能对少量的DNA进行全基因组检测,不需要特殊探针或预先知道畸变发生的区域,可以将基因组的非平衡异常在正常中期染色体上定位及发现新的可能载有重要基因的DNA拷贝数改变。 1.3免疫磁珠分选技术CD138是浆细胞最特异的表面标志之一。CD138分子在正常或恶性细胞表达。但在B淋巴细胞、T淋巴细胞和单核细胞中不表达。还表达在内皮细胞基底外表面、胚胎内质细胞、血管平滑肌细胞、内皮细胞和神经细胞上。以CD138单克隆抗体和免疫磁珠分选出高纯度骨髓瘤细胞,然后进

1.双受精:1个精核(n)与卵细胞(n)受精结合为合子(2n),将来发育成胚。另1精核(n)与两个极核(n+n)受精结合为胚乳核(3n),将来发育成胚乳的过程。 2.冈崎片段:DNA 在合成过程中,按5’到3’方向一段一段合成的单链小片段。3.完全显性(complete dominance):一对相对性状差别的两个纯合亲本杂交后,F1的表现和亲本之一完全一样,这样的显性表现,称作完全显性。 4.细胞质遗传(cytoplasmic inheritance):由细胞质的基因即细胞质基因所决定的遗传现象和遗传规律,又称染色体外遗传、核外遗传、母体遗传等。 5.符合系数:指理论交换值与实际交换值的比值,符合系数经常变动于0—1之间。6.相对性状(contrasting character):不同个体在单位性状上常有着各种不同的表现。遗传学中把同一单位性状的相对差异,称为相对性状。 7.随机遗传漂变:在大群体中,正常适合度条件下,繁衍后代数量趋于平衡,因此基因频率保持稳定;但是在小群体中可能出现后代的某基因比例较高的可能性,一代代传递中基因频率明显改变,破坏了Hardy-Weinberg平衡,这种现象称为(genetic shift)。8.转导(transduction):是指以噬菌体为媒介所进行的细菌遗传物质重组的过程9.顺反子:表示一个作用的单位,基本上符合通常所述基因的大小。所包括的一段DNA 与一个多肽链的合成相对应;平均大小为500~1500个碱基对 10.辐射强度:是指单位时间照射的剂量数,即剂量率。 名词解释 1.中心法则(centraldogma):遗传信息从DNA→mRNA→蛋白质的转录和翻译的过程,以及遗传信息从DNA→DNA的复制过程。 2.姊妹染色单体:二价体中一条染色体的两条染色单体,互称为姊妹染色单体。3.限性遗传(sex-limited inheritance):是指位于Y染色体(XY型)或W染色体(ZW 型)上的基因所控制的遗传性状只限于雄性或雌性上表现的现象。 4.缺体:缺掉一对或一对以上同源染色体的个体,2n-2或(n-1)表示。 5.杂种优势:指两个遗传组成不同的品种(或品系)杂交,F1代在生活力、繁殖力、抗病力等方面都超过双亲的平均值,甚至比两个亲本各自的水平都高的现象。 6.雄性不育:雄蕊发育不正常,不能产生有正常功能的花粉;但雌蕊发育正常,能接受正常花粉而受精结实 7.有性生殖:通过亲本的雌配子和雄配子受精而形成合子,进一步分裂,分化和发育而形成后代,是最普遍而重要的生殖方式,大多数动植物都是有性生殖。 8.Hardy-Weinberg平衡律。 在随机婚配的大群体中,没有受到外在因素影响的情况下,显性性状并没有随着隐性性状的减少而增加,不同基因型相互比例在一代代传递中保持稳定,这就是Hardy-Weinberg平衡律。 9.转化(transformation):指某些细菌能通过其细胞膜摄取周围供体的染色体片段,将此外源DNA片段通过重组加入自己染色体组的过程 10.接合(conjugation)是指遗传物质从供体(donor)—“雄性”转移到受体(receptor)—“雌性”的过程

一) 名词解释: 遗传学:研究生物遗传和变异的科学。 遗传:亲代与子代相似的现象。 变异:亲代与子代之间、子代个体之间存在的差异. (二)选择题: 1.1900年(2))规律的重新发现标志着遗传学的诞生。 (1)达尔文(2)孟德尔(3)拉马克(4)克里克 2.建立在细胞染色体的基因理论之上的遗传学称之(4) (1)分子遗传学(2)个体遗传学(3)群体遗传学(4)经典遗传学 3.遗传学中研究基因化学本质及性状表达的内容称( 1 )。 (1)分子遗传学(2)个体遗传学(3)群体遗传学(4)细胞遗传学 4.通常认为遗传学诞生于(3)年。 (1)1859 (2)1865 (3)1900 (4)1910 5.公认遗传学的奠基人是(3): (1)J·Lamarck (2)T·H·Morgan (3)G·J·Mendel (4)C·R·Darwin 6.公认细胞遗传学的奠基人是(2): (1)J·Lamarck (2)T·H·Morgan (3)G·J·Mendel (4)C·R·Darwin 1、有丝分裂和减数分裂的区别在哪里?从遗传学角度来看,这两种分裂各有什么意义?那么,无性生殖会发生分离吗?试加说明。 答:有丝分裂和减数分裂的区别列于下表: 有丝分裂的遗传意义: 首先:核内每个染色体,准确地复制分裂为二,为形成的两个子细胞在遗传组成上与母细胞完全一样提供了基础。其次,复制的各对染色体有规则而均匀地分配到两个子细胞的核中从而使两个子细胞与母细胞具有同样质量和数量的染色体。 减数分裂的遗传学意义: 首先,减数分裂后形成的四个子细胞,发育为雌性细胞或雄性细胞,各具有半数的染色(n)雌雄性细胞受精结合为合子,受精卵(合子),又恢复为全数的染色体2n。保证了亲代与子代间染色体数目的恒定性,为后代的正常发育和性状遗传提供了物质基础,保证了物种相对的稳定性。 其次,各对染色体中的两个成员在后期I分向两极是随机的,即一对染色体的分离与任何另一对染体的分离不发生关联,各个非同源染色体之间均可能自由组合在一个子细胞里,n对染色体,就可能有2n种自由组合方式。 例如,水稻n=12,其非同源染色体分离时的可能组合数为212 = 4096。各个子细胞之间在染色体组成上将可能出现多种多样的组合。 此外,同源染色体的非妹妹染色单体之间还可能出现各种方式的交换,这就更增加了这种差异的复杂性。为生物的变异提供了重要的物质基础。 2. 水稻的正常的孢子体组织,染色体数目是12对,问下列各组织染色体数是多少? 答:(1)胚乳:32;(2)花粉管的管核:12;(3)胚囊:12;(4)叶:24;(5)根端:24;(6)种子的胚:24;(7)颖片:24。 3. 用基因型Aabb的玉米花粉给基因型AaBb的玉米雌花授粉,你预期下一代胚乳的基因型是什么类型,比例为何? 答:胚乳是三倍体,是精子与两个极核结合的结果。预期下一代胚乳的基因型和比例为下列所示 4. 某生物有两对同源染色体,一对是中间着丝粒,另一对是端部着丝粒,以模式图方式画出:

细胞和分子细胞遗传学技术 发表时间:2012-08-10T08:14:01.827Z 来源:《中外健康文摘》2012年第19期供稿作者:张亚丽[导读] 经典的细胞遗传学技术是指通过制备染色体标本,分析染色体数目和结构改变与人类疾病之间的关系。张亚丽(黑龙江省森工总医院 150040)【中图分类号】R394.2【文献标识码】A【文章编号】1672-5085(2012)19-0151-02 经典的细胞遗传学技术是指通过制备染色体标本,分析染色体数目和结构改变与人类疾病之间的关系。近代分子生物学技术与细胞遗传学技术相结合,形成了细胞和分子遗传学技术。其中比较成熟、具有实用价值的技术是:①荧光原位杂交;②比较基因组杂交。 1 人外周血淋巴细胞染色体检测技术 人外周血淋巴细胞染色体检测属于经典的细胞遗传学技术。用作染色体分析的标本包括外周血、脐带血、羊水、胎盘绒毛组织和肿瘤组织等。外周血是应用最多的材料。其他组织样本染色体制备方法与制备人外周血淋巴细胞的方法基本类同,只是标本的处理和培养条件有所调整。 1.1 基本原理 体外培养的外周血淋巴细胞,在植物凝集素(PHA)的刺激下转化成为能进行有丝分裂的淋巴母细胞;在秋水仙素(纺锤体抑制剂)作用下,淋巴母细胞有丝分裂停滞,从而获得处于有丝分裂中期的淋巴细胞染色体标本。 1.2 基本操作程序 (1)取血3ml(空针用0.1~0.2ml肝素抗凝)。 (2)用7号针头向每瓶培养液(内装有5ml培养液)接种血液标本15~16滴,摇匀后,静置于37℃的隔水式恒温培养箱中培养72h。 (3)终止培养前3h,用7号针头向培养瓶中加入秋水仙素3滴(浓度为20μg/ml)并混匀。 (4)按以下程序制片。 ①收集细胞:由培养瓶中吸取培养物10ml置于离心管中,离,l~,10min(1 500~2 000r/min)离心后,弃上清液,留下沉淀物。 ②低渗处理沉淀物:向沉淀物中加入已预温(37℃)的KCI(0.075mol/L)8ml,充分吹打,以使细胞分散,并将离心管置于37℃水浴中20~30min。 ③固定沉淀物:向每只离心管中加入新鲜配制的甲醇一冰醋酸(3:1)固定液1~2ml(预固定),轻轻混匀后离心10min(2 500r/min),去上清液,留沉淀物;向每只离心管中再加上述固定液8ml,轻轻混匀后静置30min以上,离心10min(2500r/min);然后,再重复固定、离心1次。 ④制作标本片:尽量弃去离心管中的上清液,用吸管轻轻吹打其中的沉淀物,再加入6~7滴新鲜的固定液并混匀,然后,将该沉淀物滴加于已经预冷的载玻片上(预冷载玻片:将清洁载玻片放在盛有蒸馏水的小搪瓷盆中置于4℃冰箱中数小时以上);将标本片晾干后,置于75℃烤箱中烘烤2.5h,然后自然冷却,也可将标本片吹干后用火焰烘干。 ⑤标本片染色:用Giemsa染液(以pH7.4的磷酸缓冲液配制,1.10)染色10min,自来水冲净并晾干。 ⑥显微镜观察:低倍镜下,选择标本片中染色体分散好、无细胞质背景、处于中期核分裂的培养细胞;然后,在高倍镜、油镜下观察染色体形态,进行计数、分组和性别鉴定;拍摄照片以进行正确的核型分析,并将典型图片存档。可根据需要进行染色体的Q显带、G显带、C显带、R显带和T显带。 1.3 注意事项 PHA是体外细胞培养成败的关键因素,其应用浓度应根据各批号PHA的效价作适当调整。秋水仙素的浓度和作用时间影响标本的分析。浓度低或作用时间短,会使标本中的分裂细胞减少;浓度高或作用时间长,会使染色体过于缩短,以致形态特征模糊。采血和接种培养时,不要加入过多肝素,肝素过多可抑制淋巴细胞转化。显带检测,以存放3d左右的标本片效果较好。观察G显带时,检材要用胰酶液消化。消化液的配制和消化条件的控制要认真探索,以获得最佳结果。 2 荧光原位杂交技术(FISH) 2.1 基本原理 2.1.1 原位杂交是用标记了已知序列的核苷酸片段作为探针,通过核酸杂交,直接在组织切片(冷冻切片或石蜡切片)、细胞涂片、染色体制备标本或培养细胞爬片上,检测或定位某一特定的目的DNA或目的RNA的存在。 2.1.2 FISH是以荧光素标记已知序列的核苷酸片段(探针),通过检测荧光来定性和定位目的核酸片段,具有敏感、快速、能同时显示多种颜色等优点,不但能显示中期核分裂象的染色体,还能检测间期细胞核的DNA。 (1)FISH的直接法:以荧光素直接标记DNA探针,特异性强,方法简便。随着荧光标记技术的改进,直接法的敏感性不断提高,是目前常用的方法。 (2)FISH的间接法:以非荧光素标记物标记DNA探针,再桥连一个荧光标记抗体。 2.2 基本方法 2.2.1 探针和试剂。用于FISH的探针有不同类型。已有商品化的探针用于 FISH。avidin-FITC、anti-avidin和PI等检测试剂均可购得。 2.2.2 原位杂交。杂交前标本和探针应经变性处理。 2.2.3 检测。杂交后的标本除去封胶,置2×SSC中洗去盖片。经多步骤漂洗后依次在亲和素一荧光素、抗亲和素抗体和亲和素一荧光素中各孵育20min(生物素标记探针),其间及其后各用1×PBD洗3次,每次2min。若用直接法FISH进行检测,后续免疫结合反应可省略,最后应加抗荧光衰变剂和DNA复染剂后封片。 2.3 注意事项 实验室必须优化FISH操作过程的各项条件。整个杂交和杂交后检测过程要始终保持标本片的湿润,以防载玻片干燥后引起非特异性染色。复染时要避光。根据荧光染料的不同选择相关的荧光显微镜滤色片。 3 比较基因组杂交(CGH)

机器人发展历史、现状、应用、及发展 趋势 院系:信息工程学院 专业:电子信息工程 姓名:王炳乾

机器人发展历史、现状、应用、及发展趋势 摘要:随着计算机技术不断向智能化方向发展,机器人应用领域的不断扩展和深化,机器人已成为一种高新技术产业,为工业自动化发挥了巨大作用,将对未来生产和社会发展起越来越重要的作用。文章介绍了机器人的国内国外的发展历史、状况、应用、并对机器人的发展趋势作了预测。 关键词:机器人;发展;现状;应用;发展趋势。 1.机器人的发展史 1662年,日本的竹田近江利用钟表技术发明了自动机器玩偶并公开表演。 1738年,法国技师杰克·戴·瓦克逊发明了机器鸭,它会嘎嘎叫、进食和游泳。 1773年,瑞士钟表匠杰克·道罗斯发明了能书写、演奏的玩偶,其体内全是齿轮和发条。它们手执画笔、颜料、墨水瓶,在欧洲很受青睐。 保存至今的、最早的机器人是瑞士的努萨蒂尔历史博物馆里少女形象的玩偶,有200年历史。她可以用风琴演奏。 1893年,在机械实物制造方面,发明家摩尔制造了“蒸汽人”,它靠蒸汽驱动行走。 20世纪以后,机器人的研究与开发情况更好,实用机器人问世。 1927年,美国西屋公司工程师温兹利制造了第一个机器人“电报箱”。它是电动机器人,装有无线电发报机。 1959年第一台可以编程、画坐标的工业机器人在美国诞生。 现代机器人 有关现代机器人的研究始于20世纪中期,计算机以及自动化技术的发展、原子能的开发利用是前提条件。1946年,第一台数字电子计算机问世。随后,计算机大批量生产的需要推动了自动化技术的发展。1952年,数控机床诞生,随后相关研究不断深入;同时,各国原子能实验室需要代替人类处理放射性物质的机械。

细胞遗传思考题 1.解释名词: 染色体和染色质同源染色体常染色体性染色体姐妹染色单体 二倍体配子和合子细胞周期联会 2.写出猪、鸡、鸭、奶牛、绵羊、山羊、兔、小鼠、果蝇等生物的染色体数目。3.试比较减数分裂和有丝分裂。 4.简述减数分裂的生物学意义。 5.位于三对染色体上的三对等位基因为AABbCc,问能形成几种类型的配子?6.某生物有两对同源染色体,一对染色体是中央着丝点, 另一对是端着丝点,试绘出: (1)第一次减数分裂的中期图 (2)第二次减数分裂的中期图 7.马的二倍体染色体数时是64,驴的二倍体染色体数是62,问:(1)骡子的染色体数是多少? (2)骡子是可育的还是不可育的?为什么? 8.猪正常体细胞内含有19对染色体,试写出下列细胞中染色体数目: (1)受精卵(2)次级精母细胞(3)极体(4)初级精母细胞 9.解释名词: 等位基因显性隐性表现型基因型 纯合子杂合子回交测交正交和反交 10.牛的无角(P)对有角(p)为显性,有一头无角公牛和三头母牛交配,产犊牛如下:(1)和有角的A母牛交配,产生无角小牛 (2)和有角的B母牛交配,产生有角小牛 11.设猪的全黑为花斑显性。问如何从全黑的猪群中找出杂合类型的个体?12.已知鸡的毛脚(F)是光脚(f)的显性,豆冠(P)是单冠(p)的显性。现有两只公鸡A和B与两只母鸡C和D交配,四只鸡皆为毛脚豆冠,杂交结果如下:

(1)A×C→F1,为豆冠毛脚和豆冠光脚 (2)A×D→F1,为豆冠毛脚和单冠毛脚 (3)B×C→F1,全为豆冠毛脚 (4)B×D→F1,全为豆冠毛脚 试分析A、B、C、D四只鸡的基因型。 13.在家兔中,毛的黑色(B)对褐色(b)为显性,短毛(L)对长毛(l)为显性,现有一只纯种黑色短毛公兔与一群褐色长毛母兔交配,试分析F1和F2的表型和基因型。 14.现有黑色短毛和褐色长毛纯种家兔,如何培育出黑色长毛的纯种兔? 15.在鸡中,已知显性白(白来航、白考力斯)对其它羽色为显性,豆冠为单冠的显性,现有纯种黄羽单冠品种和白羽豆冠品种鸡,今欲育成黄羽豆冠的新品种,问最快要几代才能得到黄羽豆冠纯种鸡?写出其遗传结构。 16.写出AABbCc×AaBbCc后代的基因型和表型及比例。 17.在家兔中,已知全色(C)青紫色(C ch)喜玛拉亚(C h)及白化(c)形成一个显性复等位基因系列,试分析下列杂交亲本的可能基因型。 (1)全色×全色3/ 4 全色1/ 4 喜玛拉亚 (2)全色×喜玛拉亚1/ 2 全色1/ 4 喜玛拉亚1/ 4 白化 18.下列两个案件,你能决定小孩真正的父亲吗? (1)母亲是B型,小孩是O型,一个可能的父亲是A型,另一个可能的父亲是AB型; (2)母亲是B型,小孩是AB型,一个可能的父亲是A型,另一个可能的父亲是AB型。 19.应用两种基因的互作,试对下列杂交结果进行解释,并用基因图解说明

Chapter 1 An Introduction to Genetics (一) 名词解释: 遗传学:研究生物遗传和变异的科学。 遗传:亲代与子代相似的现象。 变异:亲代与子代之间、子代个体之间存在的差异. (二)选择题: 1.1900年(2))规律的重新发现标志着遗传学的诞生。 (1)达尔文(2)孟德尔(3)拉马克(4)克里克 2.建立在细胞染色体的基因理论之上的遗传学, 称之( 4 )。 (1)分子遗传学(2)个体遗传学(3)群体遗传学(4)经典遗传学 3.遗传学中研究基因化学本质及性状表达的容称( 1 )。 (1)分子遗传学(2)个体遗传学(3)群体遗传学(4)细胞遗传学 4.通常认为遗传学诞生于(3)年。 (1)1859(2)1865(3)1900(4)1910 5.公认遗传学的奠基人是(3): (1)J·Lamarck(2)T·H·Morgan(3)G·J·Mendel(4)C·R·Darwin 6.公认细胞遗传学的奠基人是(2): (1)J·Lamarck(2)T·H·Morgan(3)G·J·Mendel(4)C·R·Darwin Chapter 2 Mitosis and Meiosis 1、有丝分裂和减数分裂的区别在哪里?从遗传学角度来看,这两种分裂各有什么意义?那么,无性生殖会发生分离吗?试加说明。 答:有丝分裂和减数分裂的区别列于下表:

有丝分裂的遗传意义: 首先:核每个染色体,准确地复制分裂为二,为形成的两个子细胞在遗传组成上与母细胞完全一样提供了基础。其次,复制的各对染色体有规则而均匀地分配到两个子细胞的核中从而使两个子细胞与母细胞具有同样质量和数量的染色体。 减数分裂的遗传学意义 首先,减数分裂后形成的四个子细胞,发育为雌性细胞或雄性细胞,各具有半数的染色体(n )雌雄性细胞受精结合为合子,受精卵(合子),又恢复为全数的染色体 2n 。保证了亲代与子代间染色体数目的恒定性,为后代的正常发育和性状遗传提供了物质基础,保证了物种相对的稳定性。 其次,各对染色体中的两个成员在后期I分向两极是随机的,即一对染色体的分离与任何另一对染体的分离不发生关联,各个非同源染色体之间均可能自由组合在一个子细胞里,n 对染色体,就可能有2n 种自由组合方式。 例如,水稻n =12,其非同源染色体分离时的可能组合数为212 = 4096。各个子细胞之间在染色体组成上将可能出现多种多样的组合。 此外,同源染色体的非妹妹染色单体之间还可能出现各种方式的交换,这就更增加了这种差异的复杂性。为生物的变异提供了重要的物质基础。 2. 水稻的正常的孢子体组织,染色体数目是12对,问下列各组织染色体数是多少? 答:(1)胚乳:32;(2)花粉管的管核:12;(3)胚囊:12;(4)叶:24;(5)根端:24;(6)种子的胚:24;(7)颖片:24。 3. 用基因型Aabb 的玉米花粉给基因型AaBb 的玉米雌花授粉,你预期下一代胚乳的基因型是什么类型,比例为何? 答:胚乳是三倍体,是精子与两个极核结合的结果。预期下一代胚乳的基因型和比例为下列所示: