设计实践Practice

104总第208期 2010 08

The Protection and Construction of Lingnan Architecture Features in Pearl River

Delta's Old Village

郑 欣 Zheng Xin

岭南建筑特色在珠三角古村落中的保护与建设

内容摘要:本文通过对珠江三角洲地区古村落现状的分析与对岭南建筑特点的研究,阐述古村落的保护与

建设势在必行。论文从整体保护与规划,建立核心保护区,改良利用古老建筑,保护周边生态环境,挖掘

文化内涵五个方面进行分析与论证。

关键词:岭南建筑、古村落、保护与建设

珠江三角洲古村落是传承与积淀岭南建筑文化最基本的社会单位。在几千年的历史长河中,岭南先人在这一方水土中休养生息,辛勤劳作,创造了瑰丽的物质和精神文明,形成了独特的村落文化。但是,由于城市化进程的巨大冲击,许多古村落遭遇严重的破坏甚至被夷为平地。这无疑是对珍贵的岭南建筑文化遗存的巨大伤害,也是岭南地区文脉与归属感的极大丧失。因此,保护与建设珠三角古村落迫在眉睫,是保护与延传岭南建筑文脉,提升珠三角城市品位与功能不可回避的一个重大课题。

一、岭南建筑的特点

岭南位于我国的最南部,大致包括闽南、广东、海南和广西桂林以东大部分地区。其地理环境的特点是襟山带海,五岭雄峙其北。境内的珠江为封闭式、向心状的水系,这样的山河态势,构成了一个典型的封闭、半封闭的地理环境。由于地处热带、亚热带,岭南形成了炎

热、潮湿、日照时间长的气候特点。

岭南建筑在这样的自然环境中产生、

发展并受其制约和影响,形成了别

具一格的建筑文化:1.务实性。岭

南建筑尊重环境与自然地形地势的

结合,因地制宜,实用性强。例如

广府聚落民居,多以“梳式”布局

为主,南北排列成行,分别留出“火

巷”,成为聚落内的通道。这种布局

用地紧凑,通风良好,很适应岭南

炎热、潮湿的气候条件。2.多元性。

岭南人对待古代文化、外来文化来

者不拒,巧于中西结合,建筑系统

风格多元,敢为天下先。在不少岭

南地区的城市,如广州、厦门等地

出现了西方建筑与岭南建筑相融合

的产物——“洋楼”、“骑楼”。这

些建筑楼上有中式小凉亭、琉璃瓦

等中国古典形式,楼下用的却是地

道的古希腊爱奥尼柱式的柱头,可

谓是“一切皆为我用”。3.平民性。

岭南文化表现民间需求,例如古代

建筑中的祠堂、书塾,近代的商店、

茶楼等,都是老百姓喜爱的和实用

的民间建筑类型,都为老百姓所用。

4.自然性。岭南建筑充分利用大自

然的山、水、植物等来增加建筑物

的自然风光。具体做法有把庭园引

入大厅;把庭园引入房间内;把庭

园引入屋顶层;称之为屋顶花园或

天台花园等。5.创新性。随着时代

的变迁、科学技术和生产力的发展,

岭南建筑无论在建筑材料还是在技

术方面都能不断革新。例如,骑楼

仿西方古典建筑的风格在19世纪

末、20世纪初的欧洲非常流行,传

到了广州后,这里的骑楼不仅仿一

种,还综合革新多种西洋风格,被

称为新古典主义。岭南建筑文化充

分体现出岭南人民的民族风情和人

文景观,是岭南地区劳动人民勤劳

和智慧的结晶。但是,随着珠三角

地区经济和城镇化建设的快速发展,

散落在城市边缘的许多古村落出现

大规模的拆迁改造,村民出于对现

代生活的追求对老房子进行拆除改

建,有的村落甚至出现大片推倒重

建。高墙阔路、钢筋水泥楼取代了

火山墙麻石路。古村风貌受到严重

的破坏,宝贵的岭南建筑遗产成了

永远的遗憾。

二、岭南特色在古村落中的保护与

建设

1.整体保护与规划

保护古村落,必须对其整体进

行保护与规划。其中包括物质文化

遗产、非物质文化遗产状况,古村

落周边生态环境等,从而建立一个

完整系统的古村落档案体系。《广东

省古村落认定标准及调查纲要》中,

认定“古村落”的指标有7大项,

包括地理位置及资源、农耕生产、

作坊商贸、民俗与人文、建筑特性、

传统民间文化特色等。在建筑规划

上,综观珠三角古村落建筑群,从

院落民居到公共生活空间,从三间

两廊的单体建筑到公众议事举办大

事的祠堂家庙、府第、庭院、水井、

宗祠、家庙、炮楼、广场、池塘、

晒坪、果园等都与村落周遭的自然

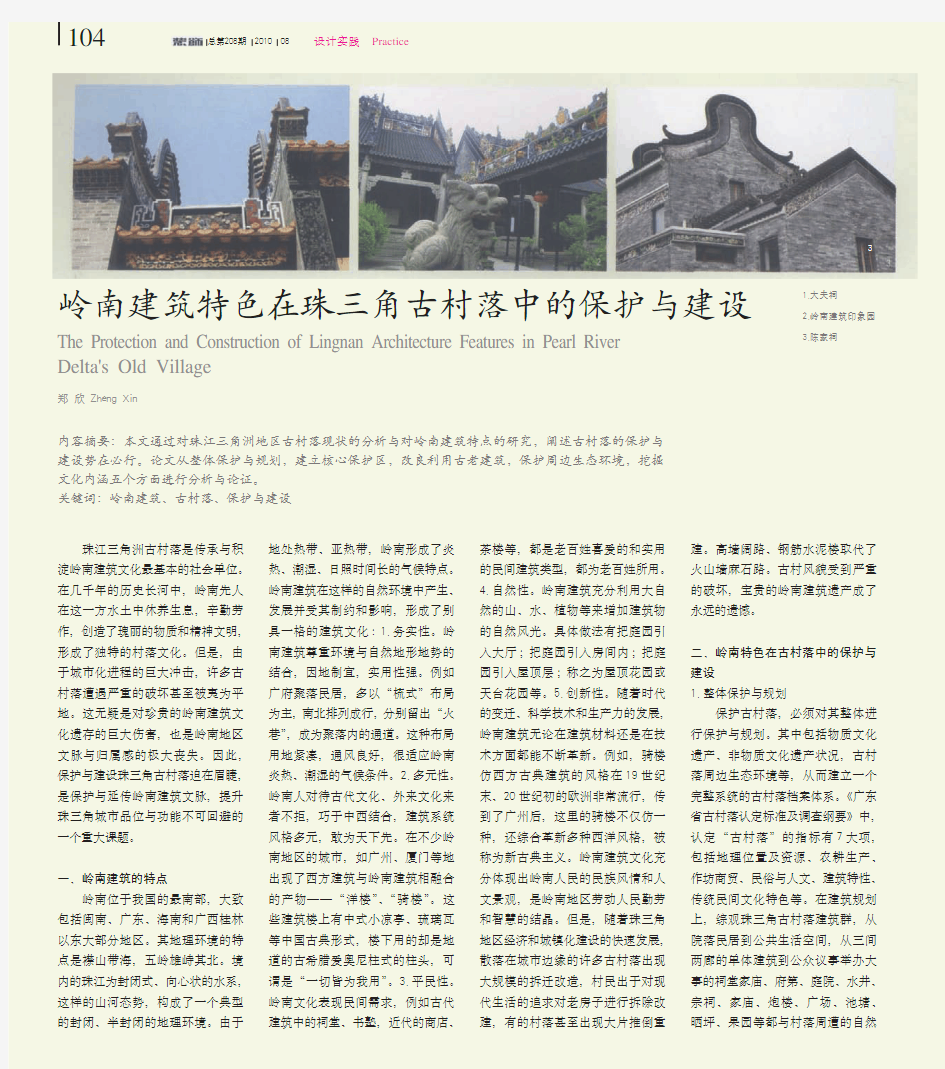

1.大夫祠

2.岭南建筑印象园

3.陈家祠

123

105

设计实践 Practice

总第208期 2010 08

环境构成了一个有机的整体。因此,古村落的改造与建设必须因势利导,应当定高、定形、定貌、定色,使之与古村古镇建筑风貌、环境融为一体。对那些与古村古镇风貌不协调的新建筑,必须逐步拆除。同时,在保护的基础上,还可以充分利用古村落得天独厚的旅游资源优势,繁荣当地经济,焕发古村镇活力。例如,在村内改造传统民居为古色古香的酒店、茶馆、手工艺铺、旅店、戏剧馆等,再现当地的传统民风民俗风貌,拓宽旅游观光视野;而在村外则可以改造建设传统民居,依照古建筑古民居、古生活习惯建设度假村,开辟生态农业观光游和农家乐山庄旅游、度假,满足游客返璞归真、山野猎奇之情趣。2.建立核心保护区

古村落的祠堂、书院、牌楼和民居等是岭南建筑文化精髓的载体。例如祠堂就是我国传统文化中特有的形式之一,是地方经济发展水平的象征和民俗文化的代表。从民俗学家的角度看,祠堂是“用自己存在的方式诠释时代文明”。作为中国民间保存最好的一种古建筑群体,祠堂具有珍贵的历史和文化价值。在珠三角的许多古村落中,许许多多这样具有几百年历史的祠堂或是衰败不堪或是被人为地破坏得面目全非。这些年代久远的古老建筑,记录与连续展现着丰富的历史痕迹,具有稀缺的美学价值与文化意义,保护的价值很高。因此,科学地保护古村落,最好是建立一支由专家及文物、城建、旅游等单位组成的专业队伍,对古村落内具有保护价值的古民居、祠堂宗庙、古树、古墓、古桥、古塔及历史名人、风俗习惯、民间传说等进行一次全面的调查摸底。根据不同地段,区分不同质量和价值的建筑,建立核心保护区。实施分级分层次保护、整治、改建或再开发的三级保护模式。对保护修复物件应该建立规划公示栏,设立对居民和游客具有警醒意义的

保护标志,对历史文化建筑、文物古迹进行登记建档并实行挂牌保护等等。只有这样,才能科学、完整、系统地保护古村落,才能使珠三角的古村落真正成为传统岭南建筑的“活化石”。

3.改良利用古老建筑

随着历史的发展与时代的变迁,古建筑因非常注重防御功能,开窗高而狭小,而使房屋显得阴暗压抑;已有的排水系统、通风系统、道路系统已不能满足村民生活的需要;在给水、供气、供电方面也无法满足现代村民的生活需要。如何既能够最大程度地保存古建筑的原貌,又能发挥其使用功能?欧洲许多古村遵循的原则是,古村建筑的外立面和整体的村落景观风貌不能改变,但在建筑物的内部,可以进行彻底的现代化改造,以适应当代人生活的需求。在很多老房子中,电器、网络、现代家具一应俱全。当然,对大面积的古建筑的重新利用或再开发,必须制定整体整改要求,如高度、色彩、容积率、外观材料、细部等。而民居院内的建筑风格、色彩、生活设施、装饰装修标准方面可采取一定的灵活性。但是,在传统民居、古建筑及外在基础设施的改造上应尽量维持原有街道的走向、尺度及特色,尽可能保持古建筑的原貌。对于失去原来功能意义的古建筑可以赋予新的功能意义,以缓解村中建设用地紧张、缺乏幼托和文化活动中心等配套设施的问题。保护及重新利用古老建筑,不但给古村落的居民带来了实惠,对古村落历史文化价值的完整保存、真实展示也具有重要意义。4.保护周边生态环境

古村落的保护不仅是保护古村落村民日常生活所在的“村子”范围,还应该对村落周边的水源、植被等“村子”外围的生态自然环境进行有效的保护。目前,许多古村落虽然没有推掉重建,名义上起到保护作用,但在相邻周边建起了幢幢高楼

大厦、座座新楼别墅,层层密密包围着古村街区,不但破坏传统格局和古风貌,而且使之无法全面展示真实自我,难以充分发挥利用价值。岭南建筑研究所主任汤国华说,在协调乡村和城市的关系方面,近在咫尺的香港可以为广州提供许多有价值的经验。“香港的城市非常拥挤,但是他们宁可选择向高空发展,向地下发展,也要保留这些绿地。”[1]事实上,古村落的历史文化价值不仅体现在“村”内,村落周边的优美的自然景色、恬静的田园风光、独具特色的乡土民俗文化和农耕文化同样是古村落重要的文化资源之一。在安徽省《宏村古村落保护规划》中就明确了宏村古村落的保护特点:一是以“水——建筑——环境”构成的风水村落形态;二是典型的传统村落和民居建筑特色;三是古水系和私家园林布局;四是宏村独特的村落和空间环境景观为特色。对古村落的保护如果仅仅停留在古建筑物上或仅仅停留在“村”内,而忽略古村落周边的生态环境是片面的。古村落周边的农事活动、农业生态,周边的地形地质、水文、气象景观等等共同构成了一个完整的息息相关的生态系统。保护古村落,必须积极保护其周边生态环境。5.挖掘文化内涵

目前我国对古村落的研究与保护多限于对古建筑等实体的保护,往往忽略了乡村多元复合体的事实,在研究、整理历史文化底蕴上,尚未引起足够的重视。古村落是我国数千年农耕文化的结晶,具有悠久的历史和深厚的文化底蕴,其中既包括村落的规划、各类建筑、桥梁、庙宇、名木古树等物质文化遗产,也蕴含各类民风习俗、传统节日、民间信仰、传统技艺等非物质文化遗产,是物质文化遗产和非物质文化遗产的综合体。例如很多民间信仰,包括对行业神、地方神的崇拜供奉以及一些传统节日对祖先或某某神的祭祀活动,都是老百姓

对祖先的崇拜、尊敬情感的一种表达,寄托着老百姓对幸福美好生活的祈祷和向往,实际上也是我国传统文化代代相传、薪火相续的某种制度保证。中国民间文艺家协会主席冯骥才指出:“中华民族的非物质文化遗产基本上在农村。文化的多样性也在农村。它是民族最重要的精神文化财富之一。”[2]上海松江区仿古街建成后,充分挖掘古村镇丰富的历史文化内涵,将古村镇独有的名人轶事、历史传说、民族歌舞、民风民情等独特的文化遗产,或编印成书,或编为歌舞、戏剧、影视作品予以再现,或制作小工艺品赋之以独特文化,以此吸引游客,增添古村镇魅力,达到开发利用目的。因此,保护古村落既要注重有形文化的保护,更要注重无形文化的挖掘。

岭南建筑在中国传统建筑中独树一帜,具有丰富的文化内涵和价值。散落在珠江三角洲地区的古村落犹如撒落在珠江沿岸上熠熠生辉的宝石,荟萃着岭南建筑的多种瑰丽形态与风格。保护与建设古村落,是保护与建设岭南先人创造的美丽家园,也是保护与建设我们后代赖以寄托的精神家园。

注释:

[1]汤国华:《岭南湿热气候与传统建筑》,中国建筑工业出版社,北京,2005,第61页。[2]冯骥才:“文化遗产日的意义”,《光明日报》,2006.6.15。

郑 欣 华南农业大学艺术学院

骑行宜阳苏羊寨遗址开启传统村落探访之旅 2018年4月30日,“五一”小长假第二天,天气晴好,我随万山湖骑友@缘来是你(王波)发起的团队骑行中国传统村落之一的宜阳县苏羊村。 早上6:40出门,7:00在北京路与队友会合即出发,高德地图显示单程66公里左右,实际全天骑行超过140公里,打破我个人的单日骑行最远纪录。随同的骑友共6人,除我王波及本人外,另外还有@天涯过客(王旭)、@jordan(张明珍),还有两位女士因事未骑完全程,中途返回。 这条骑行路线设计良好,虽然路途较长,但都是公路,坡度不大,适合夏季出行,一天下来,没有出现体力不支状况。不足之处在于:一是去时从石陵往西拐,选择走乡县小路,没料到有一段正在修路施工,有的路基刚推出来,有的路面洒水湿滑,还有的根本不能骑,只能推着走,所以影响了速度,到三乡镇时已快12点了;二是进入洛河川后,S323省道两旁全是速生杨行道树,这个季节正在扬絮,加上路上车流较大,杨絮随风飘舞,迎面满是如雪似的絮花,直往眼耳口鼻内灌注,还好戴着面巾和眼镜,不影响视线,但那种被束缚、被突袭的感觉还是非常不舒服的;三是出发前车子前胎气压不高,加上乡间路况不好,被刺盯着了,造成慢撒气,在休息时才发现,还好王波和王旭带有工具,紧急补修才得以上路,但由于胶水失效,又在三乡镇进行二次修补,不然还真耽误事;四是景点与想象中有差距,原始村貌与家乡类似,这里除年代久远、相对集中之外,没有特别亮点。 关于苏羊寨的相关情况当时了解不多,回来后上网搜查,现整理如下,仅当记忆。 我们此行的目的地——苏羊寨古村落遗址,位于宜阳县张坞镇苏羊村,东距洛阳市区75公里,距宜阳县城43公里,西距洛宁县城15公里。这里有三大特色:苏羊遗址、苏羊古寨和苏羊竹马传统艺术表演,其中村南的苏羊遗址是新石器时代遗址,属仰韶-龙山时期的历史文化重要遗址,1986年被省政府确定为省级文物保护单位;苏羊古寨村落,俗称“苏羊寨”,以清末及民国间建筑为主,风格古朴典雅,是豫西地区保存较为完整的古村落之一,2014年11月入选第三批中国传统村落名录;苏羊竹马是该村保留着的中原地区传统民间社火的一种表演形式,仅在春节期间演出,相传来源于春秋战国时期军事家孙武与吴起操练军队的各种阵法,2011年被确定为河南省非物质文化遗产。近年来,随着苏羊遗址的开掘研究和国家对传统村落的保护重视,苏羊古寨吸引了大批的旅行、摄影、写生、骑行等爱好者,助推了苏羊村的各项开发及保护工作。 苏羊寨,又名向阳寨,东面是七峪河,南边紧依熊耳山余脉花果山,北临洛河水,与三乡镇隔河相望,宜故公路(S319)绕村北侧而过,西边邻近洛宁县。苏羊古寨历史悠久,形成于元代以前,分为东寨、西寨。属防御外患而建,故选址独特。这里东、西、北三面居高临下,三面环沟,只有南面一少部分和苏羊塬上相连,四面均有寨墙,寨墙内有深达十多米的壕沟,地势险峻,易守难攻。这里的气温、湿度、土质适合大部分农作物的生长,土地肥美,气候温和,再加上得天独厚的地理环境和优越的自然条件,给早期的人类提供了生存和发展的基础。因此,从远古时代起,我们的祖先“河洛人”就在这里繁衍生息,缔造了人类早期的文明,创造着华夏民族灿烂的文化。 据现场观察,苏羊遗址东西宽约800米,南北长约1000米,文化土层堆积达6米。发掘出来的文物较多,陶器有泥质彩陶、泥质黑陶、夹砂灰陶;石器有刀、镰、斧、铲、网坠、圆形器等。苏羊遗址内涵丰富,延续时间长,对研究新石器时代的历史文化有重要价值。目前,洛阳考古队仍在这里探测研究。 据村史研究人员介绍,原始社会晚期(约一万年以前),“河洛人”先是使用弓箭狩猎、到塬上放牧、到洛河捕鱼,后用洛河中的青石砺磨成石斧砍倒树木,芟除杂草,并放火焚烧,

岭南建筑之岭南古村落 岭南文化是中华民族文化中最具特色和活力的地域文化之一。岭南建筑是浸润着岭南文化且具有鲜明特色的建筑流派,是华夏建筑的一颗璀璨的明珠。 岭南位于我国五陵之南,地处南海之滨。这里气候炎热多雨,四季常青。它是海上丝绸之路的发祥地,又是与海外文化交流的前沿地。岭南独特的地理,气候和自然环境,以及多元文化交融的社会人文特征,使岭南地区形成务实,交融和创新的文化特征。岭南建筑也逐渐形成了与自然融合,与环境适应,与不同文化交融,务实与创新的建筑理念和轻巧,通透,明快,多元的建筑风格。 而在众多的岭南建筑中,古村落不得不说是岭南文化的一个重要的载体。古村落是物质文化和非物质文化的有机结合体,是特定历史中形成并保存至今的传统乡村聚居地。岭南古村落蕴含的历史文化信息丰富深邃,是乡村文化的活化石,其表现形态多姿多彩,犹如一颗颗璀璨的明珠散落在南粤大地。 岭南古村落既有中国古村落的共性,又有岭南文化的鲜明特质。其中广东古村落以广府古村落,潮汕古村落,客家古村落为主体,辅之以粤北古村落,雷琼古村落。村落文化在地域上表现出水乡文化,山居文化,海洋文化的特点;经济模式上表现以农耕文化为主,商业文化并重的特点;因为移民南迁及向海外拓展的缘故,又表现出移民文化和侨乡文化等多样性的特点。 每个古村都有属于他自己的故事,一栋栋古老的建筑,一块块斑驳的砖瓦,都是经过数百年岁月风雨的洗礼,承载了无数厚重的历史文化,它们无一不向人们诉说着那些古老而传奇的故事。 清远连州市丰阳镇丰阳村是南唐征南元帅吴敬元的隐居地。它地处于连州北部山前的平原上,因大部分居民离开世代居住的老屋,旧村又无力改造,所以旧屋得以完整的保存了下来。每座老屋,每间旧祠堂,每条石板路,都像是老电影中精挑细选的场景,让人仿似在恍惚间坠入时光的隧道,欲出不能。 一间古庙,两条街道,三间祠堂,四座门楼,这,就包含了丰阳村的全部。一庙是始建于宋朝的丰溪古庙,供奉着始祖吴敬元和中兴之祖吴世范;两街是曾经的商业大街铺头街和走马巷;三祠堂是吴氏宗祠,学忠宗祠和胜求宗祠;四门楼则是指村子东,南,西,北的四座门楼。古村前临泸溪,后枕凤山,一条东西走向的主巷道上连着三条分巷,有如长藤结瓜般把村子里所有的住宅串在了一起。村中最雄伟的建筑是建于20世纪60年代的人民礼堂,它揉合了罗马教堂,哥特式建筑和广东的骑楼,站在这座建筑上,可以俯瞰整座村子。 悠悠千年,当年的南唐征唐元帅早已为黄土,人们在丰阳村找到的是那样的一种古老的沧桑,是洗净铅华的素颜本色。五十里关山名城,曾经的繁华巷陌,多少的缠绵悱恻,都让历史这扇门硬生生地锁断在里面。一座座的古屋仿佛是一幅幅黑白的水墨画,古瓦上淅淅沥沥地敲奏着前朝的冷雨...... 在岭南地区,还有很多这样的村落,它们在历史的长河中被流传下来,忠实的记录这这些年的风风雨雨点点滴滴,也默默地守护着这一方美丽的土地,它们是历史最好的见证者,是文化最忠实的传承者,是人类最珍贵的宝藏。在茫茫历史长河的拍打咆哮中,他们顽强的生存了下来,留下了伤痕累累的身躯,只为给后人保留住当年的繁华与真相,让后人能够有史可循,有文化可传承,它们的这些付出是需要我们永记在心的,我们要更努力的保护和珍惜这些得之不易的文化

从岭南文化角度分析岭南建筑 岭南文化的特征可以归纳为,三大文化体系和四大文化特征。三大文化体系即多元文化、海洋文化和商业文化。至于四大文化特征,即兼容性、务实性、世俗性和创新性,在近现代文化发展中还增加了辐射性。 1、多元文化。岭南地区在古代为南越百姓居住地,当时称土著文化。秦汉以后的几次动乱中,北方汉族徒迁南下带来了中原文化。长期来汉越文化交流融合,加上吸取了岭南周围地区如荆楚、闽越、吴越文化、还有海外一带的外来文化的优点,从而使岭南文化中的多元化成为其最大的特点。 2、海洋文化。在气候地理上的特点是开放、开朗、开敞,与大自然相融合,这是自然性、开放性的反映。此外,海洋文化交往、开拓、贸易多,吸取和传播文化也多,双方的先进技术和文化的交流也多。近代的中国和国外的交往都是从沿海地区的城镇作为交汇点产生和发展的,因此,海洋文化的特征就是开放、开拓。 3、商业文化。其特点是有经济头脑,带来竞争意识,但也带来功利主义、崇商崇利。处理好“利义”关系是关键,即经济效益和社会效益之关系,这也反映在传统文化与商业文化的关系上。 岭南文化的四个具体特征 1、兼容性。这是岭南文化在历史发展中反映出来最明显的特性之一。岭南人对待古代文化、外来文化、包括一切古今中外文化都能采取来者不拒、批判吸收,一切皆为我用的态度,这就是多元文化带来的效果。兼容性中最主要的原则是以我为主,也就是多元化是以中华文化为主。 2、务实性。这是商业文化带来的优点。要做生意,长期经营下去,就是靠诚信。要有信誉、诚实,要老实做人,商品实在,作风踏实。这是正确的、有道德的商业文化所带来的行为必然是务实。其次,商业文化也带来灵活变通的特点,这是与务实相辅相成的另一面。只要不违背务实、信誉,允许事物有一定的灵活和变通。 3、世俗性,这也是岭南文化主要特征之一。岭南土著文化是代表了南越人的文化,它是南越人生活、生产中的事物、观念以及礼仪、制度等方面的反映。在历史文化发展中,岭南文化代表了民间所需求的利益,如古代建筑中的祠堂、书塾,近代的商店、茶楼等老百姓喜爱和实用的这些民间建筑类型的产生,都是为老百姓所用的,这就是民俗性。 4、创新性,这也是商业文化和海洋文化带来的综合反映。创新是竞争的必需手段,也是任何事物要获得成功、胜利的必然途径。没有竞争,就不可能前进, 综合上述,岭南建筑的特征可归纳为:1、务实性,岭南建筑的本质所在,就是以真实为主;2、兼容性,古今中外,一切精华为我所用,这是岭南建筑博各家之长、丰富自己的做法;3、世俗性,这是岭南建筑注意民间建筑,大众化思想的表现;4、创新性,这是岭南建筑的主要特色和根本,一切以创新为主,在创新中求变。此外,随时着文化的发展,辐射性的作用也在岭南建筑中不断发展,也可以说是第五项特征了。 从建筑技术特征与表现分析岭南建筑 1、开敞通透的平面与空间布局 建筑平面布局中要考虑建筑的朝向,以便获得良好的通风条件。通透的空间,包括室内外空间过渡和结合的敞廊、敞窗、敞门以及室内的敞厅、敞梯、支柱层、敞厅大空间等。

古建筑木结构维护与加固技术规范 第一章总则 第1.0.1条为贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》,加强对古建筑木结构(以下简称古建筑)的科学保护,使古建筑得到正确的维护与修缮,特制定本规范。第1.0.2条本规范适用于古建筑木结构及其相关工程的检查、维护与加固。 第1.0.3条古建筑木结构维护与加固除应遵守本规范外,尚应符合国家现行有关标准规范的规定。 第1.0.4条为长远保护古建筑工作的需要,每次维修所进行的勘查、测试、鉴定、设计施工及验收的记录、图纸、照片和审批文件等全套资料均应由文物主管部门建档保存。 第1.0.5条从事古建筑维修的设计和施工单位应经专业技术审查合格,其所承担的任务应经文物主管部门批准。 第二章基本规定 第2.0.1条古建筑的维护与加固,必须遵守不改变文物原状的原则;原状系指古建筑个体或群体中,一切有历史意义的遗存。现状若确需恢复到创建时的原状或恢复到一定历史时期特点的原状时,必须根据需要与可能,并具备可靠的历史考证和充分的技术论证。 第2.0.1条在维修古建筑时应保存以下内容: 一、原来的建筑形制包括:原来建筑的平面布局、造型、法式特征和艺术 风格等; 二、原来的建筑结构;

三、原来的建筑材料; 四、原来的工艺技术; 第2.0.2条古建筑的维护与加固工程可按下列规定分为五类: 一、经常性的保养工程:系指不改动文物现存结构、外貌装饰色彩而进行 的经常性保养维护。例如:屋面除草勾抹,局部揭窊补漏,梁、柱、 墙壁等的简易支顶,疏通排水设施,检修防潮、防腐、防虫措施及防 火防雷装置等。 二、重点维修工程:系指以结构加固处理为主的大型维修工程其要求是保 存文物现状或局部恢复其原状这类工程包括揭窊瓦顶打牮拨正局部或 全部落架大修或更换构件等。 三、局部复原工程:系指按原样恢复已残损的结构,并同时改正历代修缮 中有损原状以及不合理地增添或去除的部分,对于局部复原工程应有 可靠的考证资料为依据。 四、迁建工程:系指由于种种原因需将古建筑全部拆迁至新址,重建基础 用原材料原构件按原样建造。 五、抢险性工程:系指古建筑发生严重危险时,由于技术经济物质条件的 限制,不能及时进行彻底修缮而采取的临时加固措施。对于抢险性工 程,除应保障建筑物安全控制残损点的继续发展外,尚应保证所采取 的措施不妨碍日后的彻底维修。 第2.0.3条当采用现代材料和现代技术确能更好地保存古建筑时,可在古建筑的维护与加固工程中予以引用,但应遵守下列规定: 一、仅用于原结构或原用材料的修补、加固,不得用现代材料去替换原用

相互呼应浑然一体——岭南建筑与庭园空间相结合的特色分 析 作者:谢浩, 朱雪梅 作者单位:广东工业大学 刊名: 门窗 英文刊名:DOORS & WINDOWS 年,卷(期):2007,(12) 被引用次数:0次 参考文献(2条) 1.燕果珠江三角洲建筑二十年 2005 2.陆琦岭南传统庭园布局与空间特色[期刊论文]-新建筑 2005(05) 相似文献(10条) 1.期刊论文刘蔚.龚侃.Liu Wei.Gong Kan析传统岭南庭园在现代岭南建筑中的运用与发展-中外建筑2010(9) 传统岭南庭园与现代岭南建筑结合是岭南建筑语言的主要词汇之一.本文通过对传统岭南庭园以及优秀岭南现代建筑案例中庭园与建筑结合的分析,尝试归纳建筑与庭园的结合方式,旨在吸收和借鉴其精华,为今后设计提供指导意义. 2.期刊论文谢浩.朱雪梅相互呼应浑然一体——岭南建筑与庭园空间相结合的特色分析-建筑技术及设计 2007,156(9) 现代建筑与传统庭园结合是岭南建筑语言的主要词汇之一.本文在肯定建筑与庭园相结合优越性的基础上,从建筑与庭园的结合方式、绿化和成功实例启示几个方面探索有关问题,旨在呼吁继续发扬岭南建筑的传统和特色. 3.期刊论文谢浩.朱雪梅岭南建筑与庭园空间相结合的特色分析-上海建材2007(4) 现代建筑与传统庭园结合是岭南建筑语言的主要词汇之一.在肯定建筑与庭园相结合优越性的基础上,从建筑与庭园的结合方式、绿化和成功实例启示几个方面探索有关问题,旨在呼吁继续发扬岭南建筑的传统和特色. 4.期刊论文滕赛岚浅谈岭南建筑与现代建筑的结合-城市建设与商业网点2009(24) 建筑是艺术的一部分,同时也是一个民族和地域文化的代表,它反映了一个民族、一个国家的社会意识形态、民族心理以及地域特征.在当今高新技术飞速发展的时代,民族文化如何与现代人的生活模式相浸润,如何用现代的设计手法传承本土地域文化特色,演绎空灵的现代空间是当今建筑设计师必须思索的课题. 5.期刊论文彭长歆.Peng Changxin地域主义与现实主义:夏昌世的现代建筑构想-南方建筑2010(2) 作为中国现代建筑运动的重要实践者,夏昌世远离意识形态的纠葛,始终坚持现代主义与南方地域性征的结合,通过探索和总结遮阳、隔热、通风等气候适应性构造技术及相应形式策略,并通过对地方建筑传统的学习,开启了一条现实主义的地域主义的发展道路.与此同时,夏昌世是岭南传统园林研究的开创者,他与莫伯治一道辨识了岭南园林的庭园特征,从理论和方法等方面为岭南现代庭园建筑的发展奠定了基础.本文尝试分析夏昌世建筑实践的历史境域与思想脉络,探讨其"现实主义地域主义"的建筑构想. 6.期刊论文陈素静传统园林与现代建筑空间-黑龙江科技信息2007(3) 岭南现代建筑庭园有着非常强烈浓郁的地方特色,建筑空间和园林相互渗透,庭院形式多样.现代建筑大师赖特提出的"有机建筑"就是强调空间和自然的关系,把建筑作为自然景观的一个组合来考虑.在技术"万能"的时代,生态性、人性化原则是最终决定建筑、环境是否具有时代和地域特色的试金石. 7.期刊论文屈寒飞.冯继红.QU Han-fei.FENG Ji-hong中国传统院落与岭南庭院-中外建筑2007(1) 通过对岭南"天井院"民居、岭南庭园以及现代岭南庭院建筑的论述,指出岭南建筑在立足于本土自然、历史、文化的基础上,继承中国传统院落形式,创造了适应岭南人生活习性的庭院文化.很好地解决了居住中的"通风防热"问题,并且用中国传统园林的手法诠释现代建筑空间,达到建筑与环境的水乳交融.在开放的基础上,把传统的庭院体系和外来的中庭结合,丰富和发展了岭南现代庭院建筑. 8.期刊论文孙卫国.张勇.SUN Wei-guo.ZHANG Yong岭南庭园之山水画意--佛山梁园改建规划-中国园林 2005,21(8) 岭南庭院的构景,因场地所限,在造园中主要通过置石、凿池、栽植、筑亭、穿廊等小品来组织,山水布局缺乏足够的空间境域,视觉相对幽闭,不够疏朗.佛山梁园3次改建,规模达到4.63hm2,水面宏大,具有营造大尺度山水景观的可能.介绍佛山梁园第3次扩建规划中结合山水构景手法来处理地形的做法. 9.期刊论文曾昭奋莫伯治与酒家园林(上)-华中建筑2009,27(5) 莫伯治院士(1914年~2003年)1935年毕业于中山大学土木建筑系,20世纪50年代中期以后由建筑工程实践转入建筑艺术创作.他的第一个作品--广州北园酒家于1958年建成.这一年,梁思成先生到了广州,对刚落成不久的北园酒家倍加称赞,认为北园酒家是广州他"最赏识"的建筑, "是建筑与园林环境融为一体,而又有强烈地方风格的作品."①北园酒家一炮打响.领导的支持,群众的喜爱,名家的肯定,化作建筑师继续创作的推动力.莫伯在成功推出自云山庄、双溪别墅、人民大厦和桂林伏波楼的同时,又设计了泮溪酒家和南园酒家.几年中建成的三个酒家,都把岭南建筑与岭南庭园结合在一起,成为外国贵宾、归国侨胞、政府要员、文人雅士和普通百姓的宴会、就餐场所. 10.会议论文曾昭奋城市风貌与城市文化2005 本文对城市风貌与城市文化问题进行了探讨。广州市历届几位市长都关注和支持广州市的城市建设、建筑和园林设计工作。近期广州市长明确提出了“完善城市规划和城市设计”与“建设山水城市”的长远目标。莫伯治院士在建筑和“酒家园林”的理论和创作实践上实现了当代岭南建筑和岭南庭园的结合,并将其向前推进。作为现代化大城市的广州,必须强调提高城市设计的文化内涵,发挥建筑师、景观园林建筑师和艺术家们在城市设计中的积极作用,克服“文化相对滞后”的现象。最后就“环市东广场”的设计方案作了评论,并提出将其确定为城市文化广场和“广场园林”的建议。

客家围龙屋 (一)前言: 客家围龙屋是一种富有中原特色的典型客家民居建筑,遍布于全市各县(市、区),一般都有二三百年乃至五六百年历史。围龙屋的客家文化内涵十分丰富,从建筑风格到民风民俗处处展示了客家的人文历史,是客家文化的重要象征,被众多国内外专家誉为东方璀璨的明珠、世界上的民居建筑奇葩、一部读不完的百科全书,且开始启动客家围龙屋申报世界文化遗产。 客家围龙屋不仅仅体现了古建筑设计艺术上的魅力,更是体现隐含的一种文化精神。 第一、反映了客家人团结互助、敬老尊贤、礼貌文明、知书达理的传统美德。围龙屋内的大小天井一般配置有小型假山、鱼池和盆景,正屋后面半园“花头”和正门前面半月形池塘四围均载有各种花木和果树,围龙屋背后的山头林木叫“龙衣”,严禁砍伐,整座建筑掩映在万绿丛中,一年四季鸟语花香,环境优美而静雅。 围龙屋内的柱、梁、枋、门等雕绘上山水花鸟、飞禽走兽等栩栩如生的图案,并涂上鲜艳夺目的油漆,显得金碧辉煌,古色古香,十分壮观、气派。一般来说,一座围龙屋聚居着一个近亲家庭,相互之间和睦共处,尊老爱幼。逢年过节,男女老少齐集正屋上厅祭拜祖宗,在正中大门前的禾坪上舞龙舞狮,敲锣打鼓,尽情欢乐,呈现出一派喜悦、祥和景象。 第二、客家围龙屋的风格是原始住宅风格的传承。据考古资料,处于黄河流域的原始社会中后期的半坡氏族和龙山氏族,他们居住的区域就是由几十座样式为方形和圆形的土夯房屋组成。这说明客家人的居住观念潜意识地蕴含了对祖先某些住宅经验的复苏和借鉴。 第三、围龙屋的建筑特色也是古代阴阳思想的投射。 集中体现在讲求建筑物体与天然地形的协调统一,而合符“天人合一”的哲学道理。如遇上不尽人意的地形则通过增加半月形花台或池塘或建筑半门调整座向,以达到阴阳平衡和适应环境。这种阴阳思想,后来又夹杂了不少讲究“风水屋场”的巫术文化,如俗谚:“风水人间不可无,全凭阴阳两相扶”等。 第四、体现了传统的宗族观念。 客家民居建筑规模宏大,一方面,呈现了客家人聚族而居的习性。因为,客家不论是在长途跋涉的游离中,还是新到一处人生地不熟的居地,都有一家一户所难于克服的困难,得靠本姓本族人聚居在一起;另一方面,屋内住户按辈份高低及尊卑来分配房间,其建筑中心位置都安放祖宗牌位,供后人拜祭,在一定程度上反映了客家人这种传统家族伦理思想。 客家人建了新屋,一般都要举行“搬新屋”礼俗,叫“出煞”。要请风水先生驱赶“三煞”之后,才会平安吉利。迁居之日,大摆宴席,祭祀神灵。 但是客家围龙屋却离我们的生活越来越远,它在我们心中的印象越来越模糊了。客家围龙屋如此之多地涵养了我们岭南传统文化,可是为什么能保留下来的围龙屋却越来越少了呢? 现代化下围龙屋的居住功能近乎消失,更多的是具有宗教的象征的功能。围龙屋的功能实现了有社会生存化的转化。因此,在围龙屋丧失了昔日的生存能力的情况下,它的保护工作也面临种种挑战。 1.现代化的居住需求与围龙屋衰落 随着经济的迅猛发展和现代化对现代化生活的追求,围龙屋自身的建筑内部设施 只适应小农社会居民,没能满足村民追求现代化的生活空间物质需求。于是,按照自我

风景园林视角下传统村落的保护和改造刘雅婷 摘要:中国的一些传统村落经过持续千百年的规划建设,与其内外的山水形胜交融渗透、共存相生,成为人与天调的大美之境。从风景园林学视角来看,这些村落已经形成了一种以自然审美为主调的园林环境体系。对传统村落的保护和改造,有助于促进国内风景园林学理论研究打开更大的专业视界,完善中国风景园林历史理论体系,以及探索传统村落 保护复兴和美丽乡村建设的可持续发展之路。 关键词:风景园林;传统村落;保护和改造 我国传统乡村建筑历史悠久,承载着中国农业社会发展的传统与记忆,现代条件下对于旧建筑尤其是传统乡村建筑的完善和修补,不可避免地要用到新的建筑技术手段和新的设计方法。基于旧建筑上的新建筑,可以利用许多高科技和新型材料,这些新型技术或者设计手段不可避免地要和传统建筑发生冲突,但是,一些新旧建筑却因为在不同文化和不同时空中的冲突、矛盾或者差异而重组,形成了更富内涵和当地环境特色的建筑语言。研究黑川纪章的建筑哲理,有助于我们去探索出一条新旧建筑的和谐交融之路,并为我国传统的城市建筑、井巷文化,尤其是传统乡村建筑的改造,提供更广泛的视角和多方位的审视。 1传统村落的保护 传统村落是我国宝贵的文化遗产,蕴含着深厚的历史文化信息,被誉为经典的民间文化生态博物馆、乡村历史文化活化石,是中华民族优秀传统文化的重要载体和象征。然而,伴随着“农业现代化、乡村城镇化、郊区城镇化和新农村建设、乡村旅游开发、城乡统筹发展”的多重挑战和冲击,传统村落不断遭受“建设性、开发性、旅游性破坏。 1.传统村落的生存保护现状及问题 相关调查数据表明,我国在2000年时拥有363万个自然村,但到2010年时只剩271万个自然村。2012年缩减为230万个,村落消亡迅猛势头不可阻挡。 1.1传统村落的“自然性损毁” 长期以来,对传统村落稀缺性认识不足、保护乏力,造成了乡土建筑“自然性损毁”。传统村落大多年代久远,散落在相对偏僻、贫困落后的地区,破败严重。有的地方对传统村落的稀缺性和不可再生性认识不足,许多传统村落的格局风貌、生态环境不断遭到破坏。传统村落建筑的土木结构,抗风雨侵蚀及灾害能力差。由于受到风雨侵蚀和洪水、泥石流、地震、台风等自然力的破坏,众多已无人居住的民宅、祠堂面临着倒塌的威胁。一些民间民俗文化濒临消亡,不少传统技能和民间艺术后继乏人,面临失传的危险。 1.2传统村落处于“老龄化、空巢化”的自然性颓废状态 随着工业化、城镇化快速发展,大量农村人口尤其是青壮年劳动力不断外流,农村常住人口逐渐减少,很多村庄出现了“人走房空”的现象,并由人口空心化逐渐演化为人口、土地、产业和基础设施整体空心化。传统村落的老龄化、空巢化,使得传统村落缺乏维持自身发展的动力,传统村落发难以为继。很多村落的现状是:交通闭塞,许多田地长满了杂草,村里只有几栋被遗弃多年的破旧农舍,残垣断壁横亘在高高低低的草丛里,很多民居已经人去屋空,村落偶尔可看到一两个上了年纪的老人,年轻人大都搬到附近的镇上去住。许多村庄由于无人居住面临着消失的困境。 1.3大量并村导致传统村落迁移消失

岭南建筑多元文化的特点 摘要:岭南建筑是中国建筑艺术的一朵奇葩,有着鲜明的地方特色和个性特征,蕴含着丰富的文化内涵。岭南建筑体现了岭南人民的民族风情和文化传统,是我国建筑文化的重要组成部分,本文从岭南建筑的特点,建筑景观和建筑风格出发,对岭南建筑文化的特点内涵进行分析。 关键词:建筑文化;岭南建筑 abstract: the linnan building is a wonderful work of art of chinese architecture, with local characteristics and distinct personality characteristics, contains abundant cultural connotation. linnan building reflects the people of linnan ethnic customs and traditional culture; it is an important part of china’s architectural culture, the characteristics of linnan architecture, landscape architecture and architectural style of view, analyzes characteristics of linnan architectural culture connotation. key words: architectural culture; south of the five ridges building 中图分类号:tu2 文献标识码:a文章编码: 前言 建筑是人类生存的主要场所,历代的建筑记载着不同时期社会

传统村落的建设与保护 本文描述了桂林传统村落现状,以桂林马家坊村作为案 例,对比分析如何在城市建设中处理传统村落建设与保护的问题,或生搬硬套、或是一味摒弃? 村落,一种最简单、最朴实的居住聚集方式,也是文化沉淀最厚重、最亲切的人居场所。广西桂林地区地形奇特,群山起伏, 丘陵绵延,江河纵横,素有“山水甲天下”的美誉。另外桂林还是一个少数民族聚居的地区,分布着壮,瑶,苗等少数民族,由于其特殊的地理位置、环境、交通以及气候等条件,所以当地形成了具有特色的村落风貌,渗透着一个民族文化的特色。桂林以其特有的人文景观成为中国传统民居的重要组成部分。 F面以广西桂林马家坊村为例分析传统村落特点和发展现 状,为民居的现代化建设发展研究提供现实依据。 、基本现状 (一)自然条件 马家坊村临近高速路,清澈的漓江水养育着这里的人,四周环山,风景秀丽,气候宜人,是居住的好地方。在这里绿树成荫, 处处洋溢着一种生机勃勃的美,处处流露出一种自然的美。在这里有肥沃的土地、充足的水源,丰富的农产品,非常适宜农产品的开发和发展。 (二)社会经济现状 马家坊位于桂林市东南部,距市中心15 公里,交通便利。 新农村建设使马家坊村生活有了明显的提高,人民安居乐业。为响应社会主义新农村建设的要求,建设更加富有文化气息的新农村,结合马家坊村的地域性,充分开发文化经济。随着老龄化社会的到来,越来越多人关心老有所养老有所乐的问题,对基础设施的要求和文化与人、村的结合要求更高了,所以,建设有地域性文化的新农村是当下解决老龄化社会的重要途径。 三)交通现状

总体来说,整个村的道路只有一条主干道,最宽是在十字交叉路口,1 米长左右,宽只有6 米。整个村路宽最宽才4 米,最窄的才1.2 米,这样车辆进村就难以转车出去,影响经济的发展。 道路围着房屋的前后而建,很容易出现交通事故,而且大小不一,很多是屋前的小路,这样路与路之间就缺少了联系。道路旁边缺少绿化,道路的持久性就成了问题。 四)设施 整个村没有形成一个合理的排水系统,只是每个楼房前设有小水沟,用于生活用水的排出,而且整个排水并没有汇集起来,都是各排个的,造成了道路交通不便,影响了村容村貌,同时也造成了环境的污染。村上缺少 了文化交流中心,只是在村口有一个长为4 米的宣传栏,人口不集中,这样政策的传播收到了影响。 村上只有一个公厕,5 个旱厕,公厕布置在人口集中的路口,旱厕则在居民的房前或道路旁,处于无人管理的状态,一定程度影 响了村貌和空气质量。 二、存在的问题 (一)建筑的衰败。这些古老的建筑随时有可能崩塌,需要 对其进行保护性的修复。 (二)环境的恶化。其实桂林这些村落有很好的自然环境, 但是由于生活条件的改善,生活方式的转变,这些村落开始承受着巨大的环境压力,村庄污水处理、垃圾处理、环境卫生等都面临着挑战。 (三)随着生活品质的逐渐提升,传统村落的布局出现了“不适应”的现象,比如道路太窄,闲置地块的荒废等。 (四)保护不当,很多村民保护意识不足,对传统村落不珍 惜,有的精美古民居用来堆猪牛圈的粪草,有的用来堆柴草,有的用来关猪、关牛,任其破坏糟蹋。 三、传统村落保护模式与发展

在保护中传承岭南建筑文化 岭南建筑是岭南文化的精髓之一,因其兼容、务实、创新等特点蜚声海内外。广州作为具有2000多年建城历史的历史文化名城,长期以来一直是岭南文化的中心地,遗留下来大量优秀的岭南建筑。 一、岭南建筑是传承岭南文化的重要载体,也是传承岭南文化的实物资料,是文物保护的主要对象。 目前,在我市已公布的500多处文物保护单位和3000多处文物普查新发现不可移动文物中,大部分都是具有岭南传统风格的建筑。其中,可分为传统建筑(包括祠堂、庙宇、学宫、会馆、书院、牌坊、桥梁、井泉、园林、民居等多种类型)、近现代代表性建筑(包括重要历史事件和重要机构旧址、纪念性建筑、民居、宗教建筑、工业建筑、金融商贸建筑、医疗卫生建筑、文化教育建筑等多种类型)两个部分。这些建筑,都包含有丰富的历史信息,反映了当时当地的政治、经济、军事、文化等各个方面,记录着当时当地人们的物质生活、精神生活及科技进步、社会变革等状况,体现了同时期广州乃至岭南地区的风土人情、生活习俗。也有很多建筑具有比较重要的艺术价值和科学价值,给人以美的启迪和艺术的享受,丰富人的精神生活,反映了岭南地区人们的

审美情趣和建筑技术历史及其进步,是人们认识岭南文化传统艺术的重要资料,也是不竭的艺术创作源泉,对建筑技术的不断创新和发展具有重要的启发和借鉴意义。 象南越国宫御苑遗址发现的石构水池和曲流石渠,以及遗址出土的大量石构建筑材料,表现出了与同时期中国中原地区截然不同的建筑风貌,石渠内有弯月形水池、“渠陂”,渠边有石板平桥和步石,及回廊散水等遗迹,共同组成园林景观,这也是中国目前已知最早的园林建筑遗址之一,对研究岭南地区乃至中国的园林建筑艺术发展都具有非常重要的价值。光孝寺大殿梁架为抬梁式与穿斗式相结合,较多地保留了侧昂、梭柱、側脚、升起、举折、叉手等早期做法,保留了南宋建筑的风格,又具岭南特色,是研究岭南早期建筑的标本。从化太平钱岗村的广裕祠刻记有6次修建的准确年代,为省内现存祠庙建筑中首见,可作为确定省内明清建筑的一根年代标尺。陈家祠堂(陈氏书院)规模宏大,装饰华丽,是广东地区保存较完整的富有代表性的清末民间建筑,其丰富细腻的灰塑、陶塑、砖雕、木雕、石雕、彩绘等建筑装饰具有典型的地域风格,代表了当时岭南地区的传统建筑水平,有很高的历史和艺术价值,被誉为岭南建筑明珠。番禺区南村镇的余荫山房布局十分巧妙,园中亭台楼阁、堂殿轩榭、桥廊堤栏、山山水水尽纳于方圆三百步之中,砖雕、木雕、灰雕、石雕等雕刻作品丰富多彩,更有古树参天,奇

设计实践Practice 104总第208期 2010 08 The Protection and Construction of Lingnan Architecture Features in Pearl River Delta's Old Village 郑 欣 Zheng Xin 岭南建筑特色在珠三角古村落中的保护与建设 内容摘要:本文通过对珠江三角洲地区古村落现状的分析与对岭南建筑特点的研究,阐述古村落的保护与 建设势在必行。论文从整体保护与规划,建立核心保护区,改良利用古老建筑,保护周边生态环境,挖掘 文化内涵五个方面进行分析与论证。 关键词:岭南建筑、古村落、保护与建设 珠江三角洲古村落是传承与积淀岭南建筑文化最基本的社会单位。在几千年的历史长河中,岭南先人在这一方水土中休养生息,辛勤劳作,创造了瑰丽的物质和精神文明,形成了独特的村落文化。但是,由于城市化进程的巨大冲击,许多古村落遭遇严重的破坏甚至被夷为平地。这无疑是对珍贵的岭南建筑文化遗存的巨大伤害,也是岭南地区文脉与归属感的极大丧失。因此,保护与建设珠三角古村落迫在眉睫,是保护与延传岭南建筑文脉,提升珠三角城市品位与功能不可回避的一个重大课题。 一、岭南建筑的特点 岭南位于我国的最南部,大致包括闽南、广东、海南和广西桂林以东大部分地区。其地理环境的特点是襟山带海,五岭雄峙其北。境内的珠江为封闭式、向心状的水系,这样的山河态势,构成了一个典型的封闭、半封闭的地理环境。由于地处热带、亚热带,岭南形成了炎 热、潮湿、日照时间长的气候特点。 岭南建筑在这样的自然环境中产生、 发展并受其制约和影响,形成了别 具一格的建筑文化:1.务实性。岭 南建筑尊重环境与自然地形地势的 结合,因地制宜,实用性强。例如 广府聚落民居,多以“梳式”布局 为主,南北排列成行,分别留出“火 巷”,成为聚落内的通道。这种布局 用地紧凑,通风良好,很适应岭南 炎热、潮湿的气候条件。2.多元性。 岭南人对待古代文化、外来文化来 者不拒,巧于中西结合,建筑系统 风格多元,敢为天下先。在不少岭 南地区的城市,如广州、厦门等地 出现了西方建筑与岭南建筑相融合 的产物——“洋楼”、“骑楼”。这 些建筑楼上有中式小凉亭、琉璃瓦 等中国古典形式,楼下用的却是地 道的古希腊爱奥尼柱式的柱头,可 谓是“一切皆为我用”。3.平民性。 岭南文化表现民间需求,例如古代 建筑中的祠堂、书塾,近代的商店、 茶楼等,都是老百姓喜爱的和实用 的民间建筑类型,都为老百姓所用。 4.自然性。岭南建筑充分利用大自 然的山、水、植物等来增加建筑物 的自然风光。具体做法有把庭园引 入大厅;把庭园引入房间内;把庭 园引入屋顶层;称之为屋顶花园或 天台花园等。5.创新性。随着时代 的变迁、科学技术和生产力的发展, 岭南建筑无论在建筑材料还是在技 术方面都能不断革新。例如,骑楼 仿西方古典建筑的风格在19世纪 末、20世纪初的欧洲非常流行,传 到了广州后,这里的骑楼不仅仿一 种,还综合革新多种西洋风格,被 称为新古典主义。岭南建筑文化充 分体现出岭南人民的民族风情和人 文景观,是岭南地区劳动人民勤劳 和智慧的结晶。但是,随着珠三角 地区经济和城镇化建设的快速发展, 散落在城市边缘的许多古村落出现 大规模的拆迁改造,村民出于对现 代生活的追求对老房子进行拆除改 建,有的村落甚至出现大片推倒重 建。高墙阔路、钢筋水泥楼取代了 火山墙麻石路。古村风貌受到严重 的破坏,宝贵的岭南建筑遗产成了 永远的遗憾。 二、岭南特色在古村落中的保护与 建设 1.整体保护与规划 保护古村落,必须对其整体进 行保护与规划。其中包括物质文化 遗产、非物质文化遗产状况,古村 落周边生态环境等,从而建立一个 完整系统的古村落档案体系。《广东 省古村落认定标准及调查纲要》中, 认定“古村落”的指标有7大项, 包括地理位置及资源、农耕生产、 作坊商贸、民俗与人文、建筑特性、 传统民间文化特色等。在建筑规划 上,综观珠三角古村落建筑群,从 院落民居到公共生活空间,从三间 两廊的单体建筑到公众议事举办大 事的祠堂家庙、府第、庭院、水井、 宗祠、家庙、炮楼、广场、池塘、 晒坪、果园等都与村落周遭的自然 1.大夫祠 2.岭南建筑印象园 3.陈家祠 123

岭南传统民居建筑中的“天人合一”思想 ——以佛山为考察中心 申小红(《岭南文史》2009年第3期) 内容提要:几千年来中国传统民居建筑一直紧紧围绕“天人合一”的人文理念,强调人与自然的和谐相处。“天人合一”决定了中国古代哲学的基本精神是追求人与人、人与自然的和谐统一。“天人合一”的思想对中国传统民居建筑文化与中国传统民居建筑艺术产生了巨大的影响。中国传统民居建筑的杰出代表之一的岭南传统民居建筑较好地体现了“天人合一”的思想。 关键词:天人合一,岭南,传统民居建筑,天井,镬耳山墙,明堂 “天人合一”是《易经》中的一个重要概念,也是中国传统文化中的一个重要概念。在一定范围内,它已经被视为《易经》乃至整个中国传统文化的核心概念。它不仅是一种人与自然关系的学说,而且也是一种关于人生理想、人生价值的学说。我们现在常提到中国传统建筑,是在特定的情况下,把材料形式和当地的伦理道德等有机、完善地结合成为一种模式。传统是不可模仿的,因为传统是除了材料和技术工艺外,还要通过时间空间来承载,它是三维立体的,不是平面的。因此对于传统只能是继承和开拓,而不是仿照。 一、“天人合一”的思想渊源 中国传统文化是一种独具神韵与价值的东方大地文化,从建筑形式上来讲,几千年来中国传统建筑一直紧紧围绕中国传统的“天人合一”的人文理念,强调人与自然的和谐相处。“天人合一”决定了中国古代哲学的基本精神是追求人与人、人与自然的和谐统一。“天人合一”的思想对中国传统文化与中国传统艺术产生了巨大的影响。(1) “天人合一”思想认为,人是自然界的一部分,而自然界具有普遍规律,人也应当服从这种规律。此外,“天人合一”还强调人性即是天道,道德原则和自然规律是一致的,人生的最高理想应当是天人协调,包括人与万物的一体性,还包括人与人的一体性。 从某种意义上讲,中国文化与西方文化最根本的区别之一,就在于前者强调“天人合一”,而后者强调“主客分立”。“道”体现了天、人的统一,也就是“天人合一”。那么,究竟什么是“道”呢?儒家与道家对此有各自不同的看法。老庄道家学派注重于“天道”方面的探索。老子认为,天地万物都是由“道”产生的,“道”是有与无的统一体,是宇宙天地万事万物存在的根据和本原。老子说:“道生一,一生二,二生三,三生万物。万物负阴而抱阳,冲气以为和”。(2) 二、“天人合一”的建筑学意义 在传统空间艺术当中,“天人合一”、“天人感应”的思想在漫长的历史当中得到充分肯定和发展。在建筑空间上,表现为因天时循地利,在自然中往往能找到展现自己的恰当形态,而不是与之相抗衡。传统建筑规划设计当中,崇尚自然界的整体性及事物之间内在联系的有机自然观,讲究阴阳相合,从而把人和自然、自我加以统一。(3) 所以中国建筑讲究位取其势,讲究在传统建筑中的雅俗共赏,而且体现着深奥的哲理,这和有机的自然观是分不开的(4)。传统建筑规划设计中崇尚自然界的整体性及事物之间内在的关系有机自然观,运用易经哲理,讲究阴阳相合,主从有序,从而把人与自然,自我和宇宙加以统一。古人按照他们所理解的构成世界万物五行相生相客的关系组织空间环境,造成人工与自然,群体与个体融会贯通,统一协调而又气韵生动的效果,传统空间布局之中先立宾主不仅是方法,而且是意识。中国的风水理论,从一个非理性的角度,成为解决这一问题的特殊方法。

课程名称:古建筑修缮保护技术 课程编码:7036801 课程学分:2学分 课程学时:32学时 适用专业:建筑学风景园林学 《古建筑修缮保护技术》Repair and protection Technology of Chinese Traditional Architecture 教学大纲 一、课程性质与目的 本课程授课对象是建筑学专业三年级第一学期及风景园林专业三年级学生选修课,为专业选修课。 课程教学目的是使学生完整、准确地认识中国古典建筑的修缮保护基础知识,了解必要的修缮施工工艺与东西方遗产保护理论,了解中国古典建筑修缮保护中需注意的问题以及应对策略,并了解修缮保护的地域特色与时代特点,为相关的后续学习和实践打下良好的专业基础。 二、教学基本内容及基本要求 1、教学基本内容 第一部分中国古建筑修缮与保护中的基本概念与理论;中国与欧洲古建筑修缮保护的理念差异与实践; 第二部分唐辽宋金元明时期的建筑构造、工艺特点及修缮实例分析;清式建筑的构造、工艺特点及修缮实例分析; 第三部分大遗址保护实例分析;大型建筑群的遗产保护案例分析; 第四部分几个主要地区地域性建筑修缮保护实例分析 2、教学基本要求 了解古建筑修缮保护的意义与目标要求; 了解古建筑修缮保护基本原则与技术思路; 了解东西方修缮保护理念与应对上的差异; 了解实例案例中的典型操作; 了解不同地域民居的构造差异性与保护方法;

三、本课程与其它相关课程的联系与分工 前修课程:中外建筑史/中国建筑史,古建筑做法后续课程:传统园林与建筑哲学,古建筑实习

五、本课程采用的教学方法和教学手段 本课程采用课堂理论讲授、专题讲座、案例研究相结合的教学方法与手段。教师以PPT形式授课,使用多媒体教学方式,并适当辅以实地参观调研与现场讲授。 六、教材及教学参考资料 教材:中国古建筑修缮技术(文化部文物保护科研所)北京:中国建筑工业出版社,1983. 教学参考书目: 1、(宋)李诫.营造法式 2、中国建筑史编写组.中国建筑史(第四版).北京:中国建筑工业出版社,2001 3、刘敦桢.中国古代建筑史.北京:中国建筑工业出版社,1984 4、梁思成.清式营造则例.北京:中国建筑工业出版社,1981 5、马炳坚.中国古建筑木作营造技术.北京:科学出版社,1991 6、刘大可.中国古建筑瓦石营法.北京:中国建筑工业出版社,1993 7、马清林等.铁质文物保护技术.北京:科学出版社,2011 8、浙江省文物考古研究所等.浙江省文物保护工程设计案例与研究.北京:科学 出版社,2009 9、其它有关专业期刊,如《文物》、《考古》、《古建园林技术》等等 七、本课程的考核方法及成绩评定标准 为衡量课程教学基本要求的实现情况,主要考核形式可以采取闭卷考试,也可以采取在给定题目下独立完成的资料搜集与结课研究报告作为考核方法,要求图文结合,资料内容翔实准确,逻辑分析到位。成绩以百分制计算,期末成绩所占比例为100%。 大纲编撰人:赵向东 大纲审阅人:梁玮男 系负责人:梁玮男 学院负责人:白传栋 制定(修订)日期: 2018年6月

福宝古镇——中国传统村落建筑的典范 福宝古镇起于回龙桥,止于西河古道,全长1200米,依山而建,随水而走,三水交汇,五桥相通,高低起伏,曲折多姿,同山水融合,与自然统一,木质穿逗结构的房屋间间相连,层层叠叠,曾被清华大学教授赞誉为“中国山地民居建筑的精华”、“一首空间的交响乐”。 福宝是一座山镇,也是一座盐镇。依山而成的镇迹分布令人惊异,整个场镇建筑在一座鱼脊形的丘峦半岛之上,高差约在70米左右,并且东西两段的地势跌落突然,形成了高低错落、层叠错落的街市空间。鳞次栉比的屋檐,形成由下而上的纵深美学构图。 房瓦间一条大道蜿蜒,便是唐宋时的盐茶古道。这道路南下扼守川盐入黔的关卡,东出重庆形成沿江而兴的马道,向西直达云南腹地,往北可通富庶成都平原。春季是佛宝最美的季节,嫩草与鲜花和古镇相得益彰。

福宝古镇建镇时因交通极不方便,谋生艰难,故以庙宇兴场,得以取名佛保场,后因在一次大火后重建,在正街上挖到一直径七尺大的鹅卵石,后改名为佛宝新场。福宝古镇依山而建,保存完好。其中的回龙街是全镇现保存最完整的一条古街,沿回龙桥而上,在大青石铺成的街道两旁,民房一间靠一间、大小不一,形成九龙巷、刘家巷、包青巷、柴市巷、鸡市巷等五条巷道,福宝在西汉时为夜郎古道,唐宋时为盐茶古道,元末明初商旅增多,形成边贸集镇。 巴蜀众多古镇村落从一开始就是一种“自下而上”的自由生长方式,长年累月叠合扩展形成。正如香山寿夫所言:“人的解释积累重合在一起就是地形具有的意义,并同时创作了场所”。因此,福宝古镇的骨子里也存在一种“无序”的基因,村落的形态不受统一形制的束缚,平面形态特征表现出一种自由灵活、不拘一格之特质。然而这种“无序”并非指随意而无迹可寻,相反它受到自然环境、宗教理法、民俗风情以及文化心理等因素的影响。所以,村落才在看似无序中蕴涵着有序的主线。 福宝正是以宗教这条有序的主线展开空间布局。建镇之初因交通不便,居民谋生艰难,所以借庙宇以兴场,得名佛宝场。因此它成为周围范围内拜神的中心。至今仍流传着“三宫八庙”的说法。它们不仅是村民心理场的中心,也是古镇布局的焦点。镇上回龙主街两侧遍布着形式各异,各具特色的庙宇。街的尽头就是古镇的最高点火神庙。