空间知觉的透视理论

刘瑞光Ξ

(西南师范大学心理学院,重庆,400715)

摘 要 空间知觉与人在观察时的认知过程和透视结构有关,它还涉及不同参照系统信号之间的连续转换,运动自我透视和运动时间透视与整体和局部透视类似。视觉输入以视网膜协调的方式进行编码,来自每只眼睛的网膜中心值需要整合并与眼睛位置和眼动的信号相混合,形成自我中心信号。自我中心信号进一步转化为一个三维协调系统--自我中心参照系统。视觉系统的神经输出是地球中心信号。

关键词:透视 运动自我 运动时间 转换 参照框架

如果说“环境”这一概念反映的是客观静止的现象,属于

物理概念的话;视觉序列反映的则是主观运动的情况,它是生态视觉的一个中心概念。一个序列即一种安排,从理论上讲它不是类似的、是由不同部分组成的、是有区别的;它不是空的、必须被占据;它不是无形式的、它是有形的[1]。视觉序列的组成部分与环境的组成部分大不相同,前者来自山脉、岩石、树木和叶子所形成的视角。人们赖以生存的外部环境是如何构成的呢?笔者认为,环境是由空间中的原子组成,空间中到达一点的光线也是由这些原子形成的光线所组成。将环境看作是由空间中的物体组成是不正确的,因为视觉序列中的每种形式并非与空间中的每个物体都相对等,一些物体隐藏在其它物体的后面,在任何情况下,严格说来环境都不是由物体组成的。环境是由具有物体的地球和天空组成,是由山脉和云层组成,是由火与太阳组成,是由砾石和星星组成。这些并非都是分离的物体,有些是彼此镶嵌,有些是运动的,有些是有生命的。环境是所有事物-地点、表面、运动、事件、动物、人和工艺品在观察点构成的光。对于复杂的环境来说,天空和地球的对比将这个无限的球形区域分成了两个半球,与下部相比上部显得更亮一些,下部比上部精细得多、复杂得多。地球的组成部分如山脉、岩石、树木和叶子等在不同的水平上相互嵌套着,构成大小水平上的一个层级结构。

因为视觉流域没有边界,“观察点”这一概念除了代表抽象空间的几何点之外,在生态空间是指一个位置。抽象空间由点组成,生态空间是由地点(定位或位置)组成的。生态视觉中的观察点与透视几何中的静止点似乎是相应的,对于景色所透射的图形表面来说,静止点就是透射点,相对于环境来说它不能移动,相对于图形表面来说它也不能移动,静止点必须是静止的。但是观察点绝对不是静止的,视觉序列在时间维度上是流动的,运动观察点用于一群观察者来说是适当的。每人都从自己的视点来知觉环境,若各个视点之间可以相互移动,知觉恒常性得到维持是可能的。早在三千年前,Euclid 曾根据视觉透视原理对此概念作出了解释:不同距离相等大小的物体知觉起来似乎是不相同的,距离眼睛较近的物体显得大一些[2],即物体的视觉大小是由视角来定义的,或由与刺激的投影大小相适应的知觉来定义的。对物体的知觉是通过估计辐射状圆锥体的底而获得,物体的表面知觉也是通过

知觉圆锥体的角度和长度即物体与眼睛的距离获得的。尽管Euclid 对空间中的每个物体推测出所谓的“视角圆锥体”的概念,此术语并不精确,因为物体不一定为圆形,图像也不必是个圆锥体。P olemy 提到的“视觉金字塔”中的物体是矩形。无论是圆锥形、金字塔形或是其他形状都构成了古代视觉的基础。由于当时人们认识不到除了光之外任何东西都无法进入眼睛这一现代化概念,他们对视角的概念较清楚,除了呈现在眼中的一个物体之外,Euclid 还推测到一个照明表面环境的存在;在一组固定的视角之外,他还推测有一个彼此镶嵌的复杂体,知觉中的固定视角来源于这个序列的外表面,来源于我们称之为背景和天空的外部空间[3]。

1 何谓“透视”

古人做过不少关于与环境中不同的几何部分相适应的固定视角的研究,这些几何部分被边界线和视角分开。角度和环境部分之间存在着较好的关系,其中也有大小和密度的梯度。物体在地平线上时大小消失密度变成无限,这些关系包含着大量的来自地球方面的信息,具有很高的生态效度,它使环境几何化并使之过于简单,周围视觉序列被看作是在时间上是凝滞的,观察点似乎也是不动的。古代人称这一规律

为“透视”(perspectina )[2],一个拉丁词汇,我们称之为“自然透

视”,现在统称为“视觉”。但是环境并非完全由不同的部分或形式组成,“透视”不适用于阴影,也不适用于太阳。在现代社会,“透视”意味着一种技术、一种图画绘制技术。图画是一个平面,无论他是否经过人手所描画或照片的加工,“透视”都是一种代表那个平面的自然物体之间几何关系的艺术。当Re 2naissance 画家发现了透视表征的程序时,他们就称这种方法为“人工透视”。由于那时人们被图画型思维所支配,不能在“人工透视”和“自然透视”之间作出有效的区分,这也影响了当时关于知觉问题的提出。图画中的深度提示与平面环境的信息并不相同,虽然我们在思想上可以假定其相同,图画属于时间上凝滞的人工信息,自然透视仅与凝滞的视觉结构相关联。

环境中存在许多结构的不变性,其中有些不变性保持时间较长,有些特性保持时间较短。我们所说的透视结构是随着观察点的确定而变化,时间越短变化越小,时间越长变化越

Ξ通讯作者:刘瑞光,男。E -mail :zhl2005112@https://www.doczj.com/doc/3a13725764.html,

心理科学 Psychological Science 2005,28(2):509-511509

大。假定环境不能从一个地点复制到另一个地点,在每个静止观察点所获得的透视是唯一的,即对每个观察点来说有且仅有一种透视结构。另一方面,所有观察点的结构不变性是共有的,有些是对整个环境中的所有点来说是共有的,有些是对于某个区域边界之内的观察点来说是共有的,有些是对于一个房间内的观察点来说是共有的。但是当凝固的透视结构开始流动时不变结构就分离开来了[3]。

既然静止的视觉序列结构是运动的视觉序列结构的特例,静止的观察点不再被看作是空间中的单个几何点而是运动中的一个停顿,相对于环境来说是一个暂时的固定位置。因此在环境中获得的一个凝滞的透视结构决定着观察者的一个固定位置--静止;一个流动的透视结构决定着一个非固定位置--运动。运动和静止总是与周围序列中流动和凝滞的透视结构相伴随,这就是静止与运动的含义。它们包含着关于潜在的观察者的信息,而不包含关于环境的信息。对所有的观察者、人类和动物来说,从静态结构中区分运动的视觉信息是有效的,也是很有价值的。物理学中,观察者在环境中的运动是相对的,对于一个参照框架来说我们称之为运动的物体可能对另外一个参照框架来说是不运动的。生态学中这个结论不能成立,环境中每个物体的运动都是绝对的,流动的透视结构不仅决定着运动,特殊的流动模式也决定着特殊的运动路径。就是说,视觉变化开端和结束之间透视的差异决定着运动开始和结束之间位置的差异。

2 运动自我透视及运动时间透视

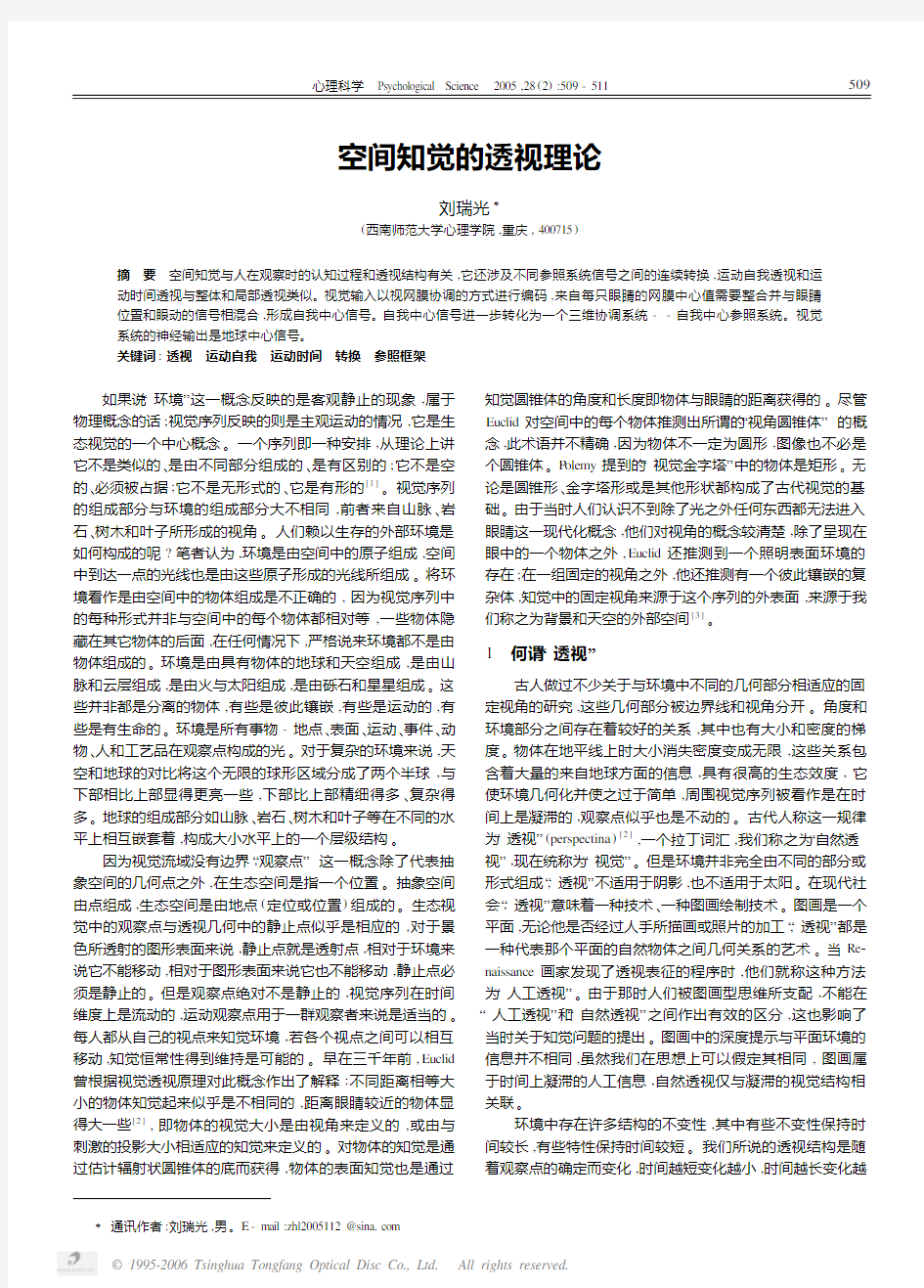

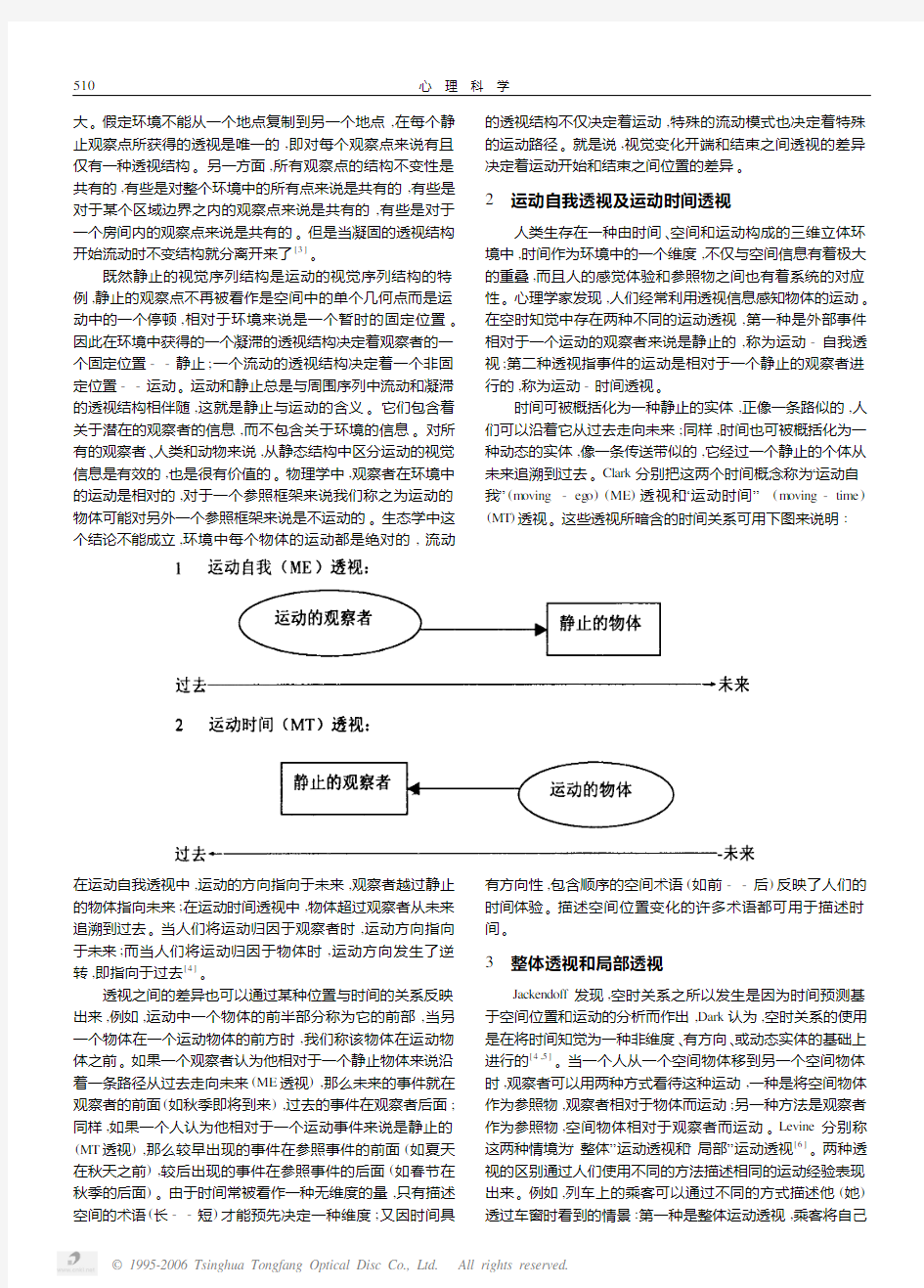

人类生存在一种由时间、空间和运动构成的三维立体环境中,时间作为环境中的一个维度,不仅与空间信息有着极大的重叠,而且人的感觉体验和参照物之间也有着系统的对应性。心理学家发现,人们经常利用透视信息感知物体的运动。在空时知觉中存在两种不同的运动透视,第一种是外部事件相对于一个运动的观察者来说是静止的,称为运动-自我透视;第二种透视指事件的运动是相对于一个静止的观察者进行的,称为运动-时间透视。

时间可被概括化为一种静止的实体,正像一条路似的,人们可以沿着它从过去走向未来;同样,时间也可被概括化为一种动态的实体,像一条传送带似的,它经过一个静止的个体从未来追溯到过去。Clark分别把这两个时间概念称为“运动自我”(m oving-eg o)(ME)透视和“运动时间”(m oving-time) (MT)透视。这些透视所暗含的时间关系可用下图来说明

:

在运动自我透视中,运动的方向指向于未来,观察者越过静止

的物体指向未来;在运动时间透视中,物体超过观察者从未来

追溯到过去。当人们将运动归因于观察者时,运动方向指向

于未来;而当人们将运动归因于物体时,运动方向发生了逆

转,即指向于过去[4]。

透视之间的差异也可以通过某种位置与时间的关系反映

出来,例如,运动中一个物体的前半部分称为它的前部,当另

一个物体在一个运动物体的前方时,我们称该物体在运动物

体之前。如果一个观察者认为他相对于一个静止物体来说沿

着一条路径从过去走向未来(ME透视),那么未来的事件就在

观察者的前面(如秋季即将到来),过去的事件在观察者后面;

同样,如果一个人认为他相对于一个运动事件来说是静止的

(MT透视),那么较早出现的事件在参照事件的前面(如夏天

在秋天之前),较后出现的事件在参照事件的后面(如春节在

秋季的后面)。由于时间常被看作一种无维度的量,只有描述

空间的术语(长--短)才能预先决定一种维度;又因时间具

有方向性,包含顺序的空间术语(如前--后)反映了人们的

时间体验。描述空间位置变化的许多术语都可用于描述时

间。

3 整体透视和局部透视

Jackendoff发现,空时关系之所以发生是因为时间预测基

于空间位置和运动的分析而作出,Dark认为,空时关系的使用

是在将时间知觉为一种非维度、有方向、或动态实体的基础上

进行的[4,5]。当一个人从一个空间物体移到另一个空间物体

时,观察者可以用两种方式看待这种运动,一种是将空间物体

作为参照物,观察者相对于物体而运动;另一种方法是观察者

作为参照物,空间物体相对于观察者而运动。Levine分别称

这两种情境为“整体”运动透视和“局部”运动透视[6]。两种透

视的区别通过人们使用不同的方法描述相同的运动经验表现

出来。例如,列车上的乘客可以通过不同的方式描述他(她)

透过车窗时看到的情景:第一种是整体运动透视,乘客将自己510

心 理 科 学

知觉为相对于静止的景物而运动;另一种是局部运动透视,乘

客将自己知觉为静止的,外部景物相对于乘客而运动。尽管整体运动透视是对运动更直接、真实的描述(因为观察者实际上在运动,不是景物在运动),有些心理学家则论述了大量的诱导运动,其中人们知觉到一个物体的运动,这是在将一个运动的背景知觉为静止的前提下产生的,这种对运动的非直接描述可能反映了人们的一种幻觉体验。诱导运动可以同时产生在视觉领域的不同位置和不同方向上。当一条线的知觉方位受到不同方向上其他物体的影响时,由于周围物体的轮廓为知觉过程提供了二择一的参照框架,因此人所产生的倾斜幻觉成为时空信息交互作用的一种表征。中心线倾斜的量度与周围物体相同,但方向相反。这种现象不常发生说明在交互作用之外存在着物体质量的作用。从理论上讲,这种整体与局部运动透视与运动自我和运动时间透视很相似[7]。

许多心理学家试图在视觉神经机制的框架内对透视作出解释,S wanston 认为,视觉信息的最初输入是单眼的、网膜中心的,此信息不仅由刺激物来决定,而且也可以由眼动来决定。头和身体运动引起的移位产生了一个极其复杂的三维通道,视轴的聚合运动可以看成是眼睛旋转的结果[8]。但在网膜中心参照框架之内,视觉信号的变化不能归因于这些变化。知觉过程总是以地球为中心的,同时在固定头部和固定刺激距离的实验中反映出来的是自我中心阶段的交互作用。如果观察者的头部静止,则不存在网膜影像的运动,此时网膜中心信号为零,标志着恒常性的失败。一种补救的方式是用眼动信息来校正和补偿网膜中心信号,当且仅当这种信息与实际的眼动信息相当时两个信号值相加才能产生一个与刺激运动相当的信号,眼动信息的任何错误都会产生一个错误的输出量。就信息表征而言,这种补偿无论正确与否都意味着参照框架的转变,我们称之为“自我中心”参照框架[4]。在此框架内,信息是根据头来表征的,头动和身体运动使得自我中心信息不能独立于眼动。若恒常性成立,则头动的信息不能直接与自我中心信息相混合,因为头部运动时网膜影像的移位受物体与观察者间距离的影响[8]。

相关的研究证实,距离影响物体的许多知觉特性如大小、形状、和运动等,产生这一现象是量化操作的结果[3]。为了知觉距离,自我中心的信息被量化,结果呈现出关于物体的

空间位置的信号。如果物体产生了运动,那么这个量化的自我中心信号就表示物体在空间运动的量和方向,此信号受到来自自我和距离信息的校正,从而导致参照框架的进一步转化,转化为地球中心协调系统[4,7],正是在这个水平上恒常性才被称为操作性的。当考虑物体的透视维度时,空间知觉在操作上至少存在三个参照框架:网膜中心参照框架,自我中心参照框架和地球中心参照框架。视觉系统的神经输出是一个地球中心信号,地球中心信号与恒常性不相适应,这些变异反映了观察者在不同水平上的操作,它更可能与物体的物理维度相适应。人们推测要描述环境中复杂的交互作用或许还存在另外的参照框架[5]。

总之,人类的多数知觉过程是产生在结构良好的背景中,在心理过程的进一步探讨中,G ibs on 的理论对我们有很好的借鉴作用:一方面知觉的测定要在有效的生态条件下进行;另一方面也要考虑不同的透视结构在空间知觉中的作用。

4 参考文献

1Sabara A I (Eds.).The Optic of Ibn A L -Haytham.Books I -III.OnDirect Vision (London :The W arburg Institute ).1989:387-3442T on H E.The topic of Euclid.Journal of the Optical S ociety of American ,1945,35:357-3723G ibs on J J.The Ecological Approach to Visual Perception (Boston ,M A :H oughton M ifflin )1979:1059-1082

4

G ogel W C.A theory of phenomenal geometry and its application.Percep 2tion &Psychophysics ,1999,48:105-123

5M atthew ,S M.,Jennifer L.H.Back (or F orward )to the future :The role of Perspective in T em poral Language C om prehension.Journal of Experi 2mental Pychology :Learning ,M em ory and C ognition ,1998,24(5):1211-1223

6Levine ,R.The geography of time.New Y ork :Basic Books ,1997:797-825

7S wanston M T ,W ade N J ,Ono H ,Shibuta K.The effect of perceived dis 2tance on visual m otion during m ovements of the eyes and of the head.Per 2ception &Psychophysics ,1999,52:705-713

8Philip T Q ,Visual Feature Intergation theory :Past ,Present and Future.Psychological Bulletin ,2004,129(5):643-673

9H olconrbe A.O ,&Cavanagh ,P.Early binding of feature pairs for visual perception.Nature Neroscience ,2001,4:127-128

The Perspective Theory of Space Perception

Liu Ruiguang

(School of Psychology ,S outhwest China N ormal University ,Chongqing ,400715)

Abstract S pace perception concerns the cognitive process and perspective structure when an object is observed.It als o inv olves successive trans formations of signals with respect to different reference systems.M oving 2eg o and m oving 2time perspectives are similar to “global ”and “lo 2cal ”perspectives.The visual input is encoded in terms of retinal coordinates.The retinocentric values from each eye are required to be unified ,and to be combined with signals for eye position and m ovement to from the geocentric signals.The geocentric signals are further trans formed into a coordinate three 2dimension system —the geocentric frame of reference.The neural outputs of the visual system are geocentric signals.K ey w ords :perspective ,m oving 2eg o ,m oving 2time ,trans formation ,reference 2pattern

刘瑞光:空间知觉的透视理论511

项目四认知功能障碍训练及感觉统合失调治疗 任务七感觉统合失调评定与治疗 一、感觉统合失调评定 感觉统合失调(sensory integration df, dysfunction, SID)是指大脑不能有效地组织处理从身体各感觉器官传来的信息,导致机体不能和谐的运转,最终影响身心健康,出现一系列行为和功能障碍。所有感觉系统都可以发生感觉统合失调。感觉统合失调表现为行为障碍,但有行为障碍表现不一定就有感觉统合失调。感觉统合评定必须与神经运动功能评定、智力测验、气质问卷、既往诊断等结果相结合,综合分析,并可从异常行为表现、器具评定以及量表评定多方面进行。 (一)异常行为表现 由父母在儿童穿脱衣、用餐、游戏以及学习等活动中进行行为观察并填写记录,交由医生、治疗师等专业人员进行分析,再重新观察,以初步判断是否存在问题。行为观察只是大体的判断,准确的评定需要标准化评定量表。 1. 日常生活活动中的表现 (1) ADL动作笨拙:穿脱衣服、扣纽扣、戴手套、坐着穿脱鞋、系鞋带、站立或坐着穿脱裤子等动作过慢或笨拙。避免接触某些衣服,不肯穿袜子、拒绝穿衣服,或坚持穿长袖衣裤以免暴露皮肤。 (2) 进食困难:婴儿时喂养困难,辅食添加困难,拒绝含橡胶奶嘴甚至母亲乳头,容易诱发恶心、呕吐;儿童进食时容易掉饭粒、筷子用得不好,将水倒入杯中困难,整理餐具困难;严重偏食、挑食,不愿吃某些质地(如过于绵软、粘黏、坚硬等质地)的食物;经常口含食物而不吞咽,或喜欢刺激性强的食物等。 (3) 接触困难:儿童不喜欢被人触摸、拥抱,尤其不喜欢被触摸脸、口周,特别是口腔内,不愿亲吻;不喜欢洗脸、洗头,害怕手部接触粘黏性的胶带、胶水、颜料等,不喜欢剪指甲、洗手;不易察觉别人的触摸,对于碰触分辨不清位置,需要用力拍打才能取得注意;或过分喜欢别人的触摸及用力地触摸别人;喜欢扭动嘴唇、扯头发、咬指甲、铅笔、橡皮擦、衣服等。 (4) 抗拒乘坐交通工具:抗拒乘坐交通工具或电梯,上下车、移动坐位、上下斜坡及楼梯等;动作非常缓慢,上下楼梯困难,或用足击打台阶;方向感差,

第四章达标测验 一、单项选择 1、3岁幼儿的方位知觉发展的程度是( )。 A.能辨认左右 B.能辨别上下 C.能辨别上下 D.能辨别上下和前后,并以自身为中心辨别左右 2、无论是清晨、中午还是傍晚,我们都会把中国的国旗看作是鲜红色的,这是知觉的()。 A.选择性 B.整体性 C.理解性 D.恒常性 3、幼儿认为“早上,就是起床、上幼儿园的时候”,“下午则是妈妈来接的时候”,这表明儿童的时间知觉是:( )。 A.依靠生理上的变化 B.依据他们具体的生活活动 C.根据日夜和季节的变化 D.依靠成人教授 4、( )开始能够正确地辨别以自身为中心的左右方位。 A.3-5岁儿童 B.5岁儿童 C.3岁儿童 D.2-5岁儿童 5、在方位知觉的发展中,儿童在( )能够正确辨别前后。 A.3岁 B.4岁 C.5岁 D.6岁 6、人们吃过糖以后再吃橘子,会感到橘子很酸,这种现象属于( )。 A.感觉适应 B.相继对比 C.同时对比 D.感觉相互作用 7、( )幼儿在画图时,能运用各种颜色调出需要的颜色,并能正确地说出黑、白、红、蓝、绿、黄、棕、灰、粉红、紫等颜色的名称。 A.幼儿前期 B.幼儿初期 C.幼儿中期 D.幼儿晚期 8、( )是对物体的空间关系和自己的身体在空间所处位置的知觉,包括辨别上、下、前、后、左、东、西、南、北、的知觉。 A.空间知觉 B.方位知觉

D.距离知觉 9、知觉对象由许多具有不同特征的部分组成,但并不认为它是许多个别孤立的部分 而总是把它看作一个整体,这是知觉的( )。 A.选择性 B.整体性 C.理解性 D.恒常性 10、“花瓶人头双关图中的花瓶、人头都易被感知”,这体现的是把对象从背景中分出来。它受( )的影响。 A.对象的活动性 B.对象与背景的差别 C.刺激物本身各部分的组合 D.教师的言语与直观材料的相结合 11、在空间知觉中,对物体属性的知觉不包括( )。 A.方位知觉 B.形状知觉 C.距离知觉 D.颜色知觉 12、人生最早出现的认识过程是( )。 A.感觉和知觉 B.感觉和记忆 C.知觉和记忆 D.记忆和想象 13。“入芝兰之室,久而不闻其香”是感觉的( )。 A.适应 B.对比 C.背量 D.选择 14、看到一个物体,我们知道它是苹果,这属于( )。 A.感觉 B.知觉 C.思维 D.想象 15、在指导幼儿观察绘画时,下面哪句指导语易把幼儿的观察引向观察个别事物?() A.图上的小松鼠在做什么呢? B.图上有些什么呢? C.这张图告诉我们一件什么事呢? D.图上讲的是个什么故事 16、对客观现象的延续性、顺序性和速度的反应的知觉叫( )。 A.空间知觉 B.深度知觉 C.方位知觉

格式塔理论 格式塔(Gestalt)是一个德语词,原意是外形、形状、或者配置。 在心理学里用这个词表示的意思是,作为一个有意义的整体而感知到的一组感觉,通过格式塔,思维对进入大脑的各种感觉分辨结构或归纳意义。 例如,当我们从不同的角度看一个圆圈时,它看起来总是圆的,对思维结果而言,这一点非常重要,因为那确实是一个圆而不是椭圆。但是,在一个镜头上它有时却是椭圆形的,例如用相机从不同的角度给这个圆拍照,在图片上能明确显示出:从不同的角度上观察这个圆得到的却是些不同形状的椭圆形,虽然事实上它是一个圆。这就是说,思维使我们看到了本质。 同样地,当我们从不同的角度看一张桌子时,视网膜上的图像也会改变,可是,我们在内心里体会到的、看见过的那张桌子的经验却不会改变。 应用格式塔心理学的原理可以很好地解释其中的原由:这是因为思维在解释感觉时会按自己知道的目标的样子去描述。也就是说,思维能去除掉多种复杂性的干扰而抓住最简单和本质的东西,这就是思维的力量,或者说是认识模式的力量。人类在认知上的这种特点,使思维不至于迷失在复杂的细节之中,而能掌握内在的结构。具体到上述圆圈的例子来说,就是使我们不会因为所处的角度的不同而把一个

圆当成一个椭圆。这是认识模式最为重要的一个作用。 在格式塔心理学的上百条已被明确的原理中,有一个很重要的原理,叫求简律。正如同自然法则会使一个肥皂泡以最简单的可能形状存在一样,思维也倾向于在复杂的表象中看见整体的最简单、最本质的结构。在……思维中培养这种最重要的系统性思考能力,就是要能在复杂的……(现象)……中,看出一再重复发生,并起着决定性作用的结构形态来。 人类的思维过程是一个试图揭示被认识事物的系统性整体的复杂过程,从系统科学的观点来看,任何一个复杂的系统都是由各种要素及其关系组成的整体。思维通过自组织的过程,对进入头脑的各种信息进行深入的加工,在此过程中将启用一系列智力操作。通常的那些基本的智力操作包括分析、综合、抽象和概括,此外还有比较、分类等。思维通过自组织的过程抓住复杂事物内在的本质结构,并以这种结构化的认识模式拓展自己的认识空间。 例如,当我们刚认识一个陌生人的时候,会感知到很多有关其特征的信息,例如圆形脸、双眼皮、高鼻梁等等。下次看到他的时候,他的容貌可能发生了部分的改变,但我们可以凭着一些主要特征来认出他是同一个人,这就是因为思维把握住了那些最为本质的东西──某种本质的固有结构。 格式塔心理学是西方现代心理学的主要流派之一,根据其原意也称为完形心理学。1912年在德国诞生,后来在美国得到进一步发展,

认知ABC理论 情绪不是由某一诱发性事件本身所引起的,而是由经历了这一事件的个体对这一事件的解释和评价所引起的。这一理论又被称作ABC理论。ABC来自 3个英文字的字首。在ABC理论的模型中,A是指诱发性事件(Activating events);B是指个体在遇到诱发事件之后相应而生的信念(Beliefs),即他对这一事件的看法、解释和评价;C是指在特定情景下,个体的情绪及行为的结果(Consequences)。 通常,人们会认为人的情绪及行为反应是直接由诱发性事件A引起的,即是A引起。RET的ABC理论指出,诱发性事件A只是引起情绪及行为反应的间接原因;而B——人们对诱发性事件所持的信念、看法、解释才是引起人的情绪及行为反应的更直接的起因。 当我们的日常生活出现问题,大多数人会不假思索地认为,是那些发生了的事情使我们感到难受。例如,当我们感到愤怒或忧伤,我们会认为是别人使我们产生这样的感受;当我们感到焦虑、受挫或忧伤,我们倾向于责怪自己的处境。然而,正如埃利斯指出的那样,并不是人和事让我们喜悦或悲伤--它们只不过是提供了一种刺激。其实,是我们的认知决定了我们在特定情况下的感受。 为了阐明这一理论,埃利斯提出了“A-B-C”模型: A代表“前因”(antecedent)(引发反应的情况)。 B代表“观念”(beliefs)(我们对该情况的认知)。 C代表“结果”(consequences)(我们的感受和行为)。 尽管我们倾向于责怪“A”(前因)造成了“C”(结果),其实是“B”(观念)使我们产生了那样的感受。让我们来看一个简单的例子: 设想你约会要迟到了,你感到很着急。 A:前因:约会将要迟到 C:结果:焦虑,烦躁,开车鲁莽 你感到焦虑(C),不是因为你将要迟到(A),而是因为你认为自己必须守时并且担心迟到的后果(B)。在这种情况下使人感到焦虑的典型观念包括:“我必须守时。如果我迟到,别人就不会喜欢我了。不论何时,我都必须得到每个人的赞赏。如果他们对我有看法,那可麻烦了。” 行为的决定因素:中介变量 托尔曼强烈反对把行为看作是刺激-反应的简单做法,认为介于环境刺激和行为反应之间的心理过程与有机体所作出的行为反应具有密切的关系,他提出中介变量的概念,认为认知、期望、目的、假设和嗜好等都是中介变量的具体表现形式。他还认为,对于行为的最初

空间知觉包括方位知觉、距离知觉和形状知觉等。在幼儿期,各种空间知觉明显发展着。 1.方位知觉:方位知觉即对自身或物体所处方向的知觉,例如对上、下、左、右、前、后、东、西、南、北的辨别。 研究结果表明,三岁幼儿仅能辨别上下方位,四岁幼儿开始能辨别前后方位,五岁幼儿开始能以为中心辨别左右方位,六岁幼儿虽能完全正确地辨别上、下、前、后四个方位,但以自身为中心来判断左、右时仍有困难。许多研究认为左右方位的相对性要到七八岁后方能掌握。 幼儿方位知觉发展的顺序是:上、下、前、后、左、右。而左右方位的辨别是从以自身为中心逐渐过渡到以其他客体为中心。所以,教师要求幼儿使用左右手或左右脚、腿做动作时,或者要求幼儿向左右转时,要考虑发展特点,正确作出示范。如要对面站立的儿童举起右手,教师示范时自己要举起左手;或者举出具体的事实说明,如说“伸出右手,就是伸出拿匙的那只手”,不要抽象地说“左右”,避免引起混乱。 2.距离知觉:距离知觉是对物体距离远近的知觉。 幼儿对他们熟悉的物体或场地可以区分出远近。对于比较遥

远的空间距离则不能正确认识。 幼儿对于透视原理还不能很好掌握,不熟悉“近物大,远物小”、“近物清晰,远物模糊”等感知距离的视觉信号。所以,他们画出的物体也是远近大小不分,他们还不善于把现实物体的距离、位置、大小等空间特性在图画中正确表现出来,也往往不能正确判断图画中人物的远近位置。例如,把画中表示在远处的树看成小树,表示在近处的树看成大树。 为了促进幼儿距离知觉的发展,教师应该教他们一些判断远近的线索。例如,两个物体是重叠的,则前面的物体在近处,被挡着的物体在远处。又如画图时,同样大小的两个物体,在近处的要画得大些,清楚些;在远处的要画得小些、模糊些。 3.形状知觉:形状知觉是对物体几何形体的辨别。 幼儿的形状知觉逐年发展着。一般地说,小班幼儿已能正确地辨别圆形、三角形、长方形和正方形。中班和大班幼儿除以上四种图形外,可以进一步掌握梯形、半圆形、菱形、椭圆形等其他平面图形和球体、正方体、长方体等立体图形。 幼儿形状辨别能力的实验表明:

空间相关认知: 一|、空间概念的分析 从空间的各种概念说起,康德说:“如果想要把一种知识建立成为科学,那就必须首先能够准确的规定出没有任何一种别的科学与之有共同之处的、它所特有的不同之点;否则各种科学之间的界限就分不清楚,各种科学的任何一种就不能彻底的按其性质来对待了。” 在中国,老子说得很妙:“凿户牖以为室,当其无有室之用。”很早便指出建筑的空的部分才是最重要的部分。 在西方,人们真正认识到空间与建筑的关系并将其与建筑的设计和理论联系起来,却是近代的事情。按照建筑史学家彼得.柯林斯(Peter Collins)的考证,空间作为一个明确的概念,直到18世纪才出现在西方特别是德国的某些建筑历史学家的论著中。当时的建筑师终于可以在纷繁芜杂的建筑现象中把握住建筑作为一门独立的学科它赖以确立的基础,即认识到了建筑的空间属性,把空间作为区分建筑与绘画、雕塑这些非建筑造型艺术的界线。 然而,空间作为建筑领域的一个重要概念提出以后,一直没有一个明确的定义能够说得清楚,各家流派都从不同角度阐述了空间的概念。(下表)在众多的有关空间的论述中,按照研究主体的不同情况大体分为两种:一种是以空间为主体进行研究,如欧几里德几何空间、物理世界的认识空间;另一种是以人为主体,从人的知觉、心理出发研究空间,如直接定位的知觉空间(Perceptual Space),环境方面为人形成稳定形象的存在空间(Existential Space)等。也有从研究空间的量和质来区分不同的空间概念,如从比例、大小、温度、湿度、光线、类型等角度对空间的研究,以及各个时期关于空间原型的探讨,都属于从量的角度研究空间,空间句法理论出现的原因之一也是深化从量化角度对空间的认识,而与之相反的是从空间的质的角度理解空间,如存在主义现象学家海德格尔用场所的概念替换空间,认为场所代表的空间是不能被单位进行测量的非量化空间,其追随者舒尔茨认为,建筑空间在传统的讨论中被分为空间和特质,空间是三维的组织系统,特质是空间中如气氛等的特点。凯文-林奇也

格式塔理论(完形心理学) 上个世纪初,奥地利及德国的心理学家创立了格式塔(德语:Gestalttheorie)理论,它强调经验和行为的整体性,反对当时流行的构造主义元素学说和行为主义“刺激-反应”公式,认为整体不等于部分之和,意识不等于感觉元素的集合,行为不等于反射弧的循环。中文名 格式塔外文名 Gestalt国家 奥地利及德国强调 强调经验和行为的整体性意义 知觉的最终结果创始人 韦特墨、考夫卡和苛勒1简介 通俗地说格式塔就是知觉的最终结果。是我们在心不在焉与没有引入反思的现象学状态时的知觉。 2产生 格式塔 格式塔系德文“Gestalt”的音译,主要指完形,即具有不同部分分离特性的有机整体。将这种整体特性运用到心理学研究中,产生了格式塔心理学,其创始人是韦特墨、考夫卡和苛

勒。 20世纪30年代后,他们把格式塔方法具体应用到美学中,与心理的各个过程结合,促进了具有格式塔倾向的美学研究。如把对视觉的研究与对艺术形式的研究结合,视觉成为对视觉对象结构样式整体把握的感觉能力。 “格式塔”(Gestalt)一词具有两种涵义。一种涵义是指形状或形式,亦即物体的性质。例如,用“有角的”或“对称的”这样一些术语来 表示物体的一般性质;以示三角形(在几何图形中)或时间序列(在曲调中)的一些特性。在这个意义上说,格式塔意即“形式”。另一种涵义是指一个具体的实体 和它具有一种特殊形状或形式的特征。例如,“有角的”或“对称的”是指具体的三角形或曲调,而非第一种涵义那样意指三角形或时间序列的概念,它涉及物体本 身,而不是物体的特殊形式,形式只是物体的属性之一。在这个意义上说,格式塔即任何分离的整体。 格式塔这个术语起始于视觉领域的研究,但它又不限于视觉领域,甚至不限于整个感觉领域,其应用范围远远超过感觉经验的限度。苛勒认为,形状意义上的“格式塔”已不再是格

认知能力训练 一、 意义及作用 认知活动主要是指以人的思维为核心的认识活动,它是构成人的智力的重要因素。 儿童的智力发展一方面与人的遗传素质、个体发育有密切关系,另一方面又与社会文化环境和现实生活条件有密切关系, 因此,康复训练是开发特殊儿童智力的重要手段。但是康复训练不能脱离特殊儿童的实际,超越特殊儿童的发展水平,认知 能力训练必须依照科学的规律来进行。 有关研究和康复训练实践表明,特殊儿童普遍存在着抽象思维方面的障碍和缺乏应变能力。改善他们的智力和社会适应 能力,认知能力训练起着重要的作用。 由于特殊儿童存在着显著的个体差异,不仅表现为个体音的差异,而且表现为个体内的差异。因此,对特殊儿童进行认 知的康复训练,不仅需要遵循正常儿童的发展规律,而且还要特别注意他们的个体差异,对其实施个别化的康复训练。 二、 训练内容 在《系统康复训练测评表》中领域三,提岀了认知能力训练的长期目标。我们为本领域的长期目标提供了必要的短期目 标,作为开展康复训练的活动建议。因此在制定个别训练计划时,提岀特殊儿童在本阶段的长期目标以后,就可以在本章节 中找岀适合特殊儿童的短期目标。 此外,各地还应根据特殊儿童的实际需求和当地的社会生活和特点自行拟订一些短期目标, 以充实康复训练活动。 认知能力训练的短期目标如下 (编码的第一级数表示领域,第二级数表示类别 (长期目标),第三级数表示短期目标。三位 数码表示岀一个短期目标的确切代码: 3 . 认知能力 3 . 1 物体的存在 3 . 1 . 1 能指向物体失落的位置 3 .1 .2 能寻找从眼前消失的东西 (如给儿童看苹果后藏在背后,他会找 ) 3 . 1 . 3 能从部分推知该物整体 (如只给儿童看到狗尾巴,他知道是一只狗 ) 3 . 2 从背景中选择知觉对象 3 . 2 . 1 能从两个物品(如苹果和梨)中按指示选择任一件 3 . 2 . 2 能从3个物品中按指示正确选择一件 3 . 2 . 3 能从多个物品中按指示正确选择一件

心理学练习题(第二章) 一、填空题 1.注意是指心理活动对一定现象的指向和集中。 2.注意时最显著的外部表现有适应性运动;无关运动的停止;呼吸运动的变化。 3.学生上课时又是听老师讲,又是记笔记,又是看黑板,这要求学生有很好的注意分配的能力。 4.注意的品质包括广度、稳定性、转移和分配,其中与注意的稳定性相反的注意品质是注意的分散。 5.从亮的地方走进暗室,开始什么也看不清楚,过一会才能慢慢看清,这是使视觉的感受性提高(提 高/降低)的暗适应现象。 6.适应是在刺激物持续作用下引起感受性的变化。 7.入学后,小学儿童语音听觉发展迅速,一年级未可达成人水平。 8.观察是一种有目的、有计划的知觉过程,观察力是小学生智力发展的一个重要组成部分。 9.感觉和知觉同属于认识过程的初级阶段。 10.空间知觉包括大小知觉、形状知觉、方位知觉、距离知觉。 二、选择题 1、教师上课时讲到重要的地方,声音会放大放慢,使学生听清楚,这符合知觉(A)的规律。 A 选择性 B 理解性 C 整体性 D恒常性 2、“月明星稀”是(D)现象。 A 错觉 B 暗适应 C 明适应 D 感觉的对比 3、入药店,刚开始可以闻到很浓的药味,过一会就闻不到了,这是感觉的(B) A 对比 B 适应 C 联觉 D 后像 4、“注意来往车辆”这句话表明注意与(C)过程的共同关系 A 记忆 B 想象 C 感知 D 思维 5、小学儿童的感觉中,(B)占有极其重要的作用 A 听觉 B 视觉 C 肤觉 D 思维 6、小学生常常把“8”写成“∞”,“9”和“6”不分,“b”和“d”不分,其原因是由于(C)的水平不高引起的

A 大小知觉 B 形状知觉 C 方位知觉 D 时间知觉 7、人脑对客观事物最简单、最低级的反映形式是(A) A 感觉 B 知觉 C 记忆 D 思维 8、下列哪种说法是错误的(D) A 注意不是独立的心理过程,它是各种心理过程共有的特性 B 感觉适应引起感受性的变化是暂时的,有一定时限 C 错觉是一种知觉,只不过是一种不正确的,歪曲的知觉 D 个体的发展中,有意注意的发生先于无意注意 9、人们进入超市,各人注意的东西总不一样,这是知觉(A)的表现 A 选择性 B 理解性 C 整体性 D 恒常性 10、视觉的适宜刺激范围是(C)的光波 A 290—500毫米 B 390—600毫米 C 390—800毫米 D 490—800毫米 11、描述了时间特性的注意品质是(B) A、广度 B、稳定性 C、分配 D、转移 12、“鹤立鸡群“说明事物在()情况下容易引起人的无意注意 A 强度 B 对比 C 运动 D 转移 13、下列哪种现象说明了注意的广度(B) A 手脑并用 B 一目十行 C 三心二意 D 心不在焉 14、注意的两个基本特性是(D) A 指向性、选择性 B 选择性、理解性 C 理解性、集中性 D 指向性、集中性 15、(C)岁儿童的视觉调节能力范围极大。 A 6 B 8 C10 D 12 16、人在饥饿时走在街上,有些东西视而不见,但饭馆食品及食物却溶却容易被察觉,这属于(D)现象。 A 感觉 B 知觉 C 有意注意 D 无意注意 17、当收音机里播放《唱支山歌给党听》时,无论男高音独唱还是女声独唱,你都能辨认出来,这是因为人的知觉具有(B)

空间知觉的透视理论 刘瑞光Ξ (西南师范大学心理学院,重庆,400715) 摘 要 空间知觉与人在观察时的认知过程和透视结构有关,它还涉及不同参照系统信号之间的连续转换,运动自我透视和运动时间透视与整体和局部透视类似。视觉输入以视网膜协调的方式进行编码,来自每只眼睛的网膜中心值需要整合并与眼睛位置和眼动的信号相混合,形成自我中心信号。自我中心信号进一步转化为一个三维协调系统--自我中心参照系统。视觉系统的神经输出是地球中心信号。 关键词:透视 运动自我 运动时间 转换 参照框架 如果说“环境”这一概念反映的是客观静止的现象,属于 物理概念的话;视觉序列反映的则是主观运动的情况,它是生态视觉的一个中心概念。一个序列即一种安排,从理论上讲它不是类似的、是由不同部分组成的、是有区别的;它不是空的、必须被占据;它不是无形式的、它是有形的[1]。视觉序列的组成部分与环境的组成部分大不相同,前者来自山脉、岩石、树木和叶子所形成的视角。人们赖以生存的外部环境是如何构成的呢?笔者认为,环境是由空间中的原子组成,空间中到达一点的光线也是由这些原子形成的光线所组成。将环境看作是由空间中的物体组成是不正确的,因为视觉序列中的每种形式并非与空间中的每个物体都相对等,一些物体隐藏在其它物体的后面,在任何情况下,严格说来环境都不是由物体组成的。环境是由具有物体的地球和天空组成,是由山脉和云层组成,是由火与太阳组成,是由砾石和星星组成。这些并非都是分离的物体,有些是彼此镶嵌,有些是运动的,有些是有生命的。环境是所有事物-地点、表面、运动、事件、动物、人和工艺品在观察点构成的光。对于复杂的环境来说,天空和地球的对比将这个无限的球形区域分成了两个半球,与下部相比上部显得更亮一些,下部比上部精细得多、复杂得多。地球的组成部分如山脉、岩石、树木和叶子等在不同的水平上相互嵌套着,构成大小水平上的一个层级结构。 因为视觉流域没有边界,“观察点”这一概念除了代表抽象空间的几何点之外,在生态空间是指一个位置。抽象空间由点组成,生态空间是由地点(定位或位置)组成的。生态视觉中的观察点与透视几何中的静止点似乎是相应的,对于景色所透射的图形表面来说,静止点就是透射点,相对于环境来说它不能移动,相对于图形表面来说它也不能移动,静止点必须是静止的。但是观察点绝对不是静止的,视觉序列在时间维度上是流动的,运动观察点用于一群观察者来说是适当的。每人都从自己的视点来知觉环境,若各个视点之间可以相互移动,知觉恒常性得到维持是可能的。早在三千年前,Euclid 曾根据视觉透视原理对此概念作出了解释:不同距离相等大小的物体知觉起来似乎是不相同的,距离眼睛较近的物体显得大一些[2],即物体的视觉大小是由视角来定义的,或由与刺激的投影大小相适应的知觉来定义的。对物体的知觉是通过估计辐射状圆锥体的底而获得,物体的表面知觉也是通过 知觉圆锥体的角度和长度即物体与眼睛的距离获得的。尽管Euclid 对空间中的每个物体推测出所谓的“视角圆锥体”的概念,此术语并不精确,因为物体不一定为圆形,图像也不必是个圆锥体。P olemy 提到的“视觉金字塔”中的物体是矩形。无论是圆锥形、金字塔形或是其他形状都构成了古代视觉的基础。由于当时人们认识不到除了光之外任何东西都无法进入眼睛这一现代化概念,他们对视角的概念较清楚,除了呈现在眼中的一个物体之外,Euclid 还推测到一个照明表面环境的存在;在一组固定的视角之外,他还推测有一个彼此镶嵌的复杂体,知觉中的固定视角来源于这个序列的外表面,来源于我们称之为背景和天空的外部空间[3]。 1 何谓“透视” 古人做过不少关于与环境中不同的几何部分相适应的固定视角的研究,这些几何部分被边界线和视角分开。角度和环境部分之间存在着较好的关系,其中也有大小和密度的梯度。物体在地平线上时大小消失密度变成无限,这些关系包含着大量的来自地球方面的信息,具有很高的生态效度,它使环境几何化并使之过于简单,周围视觉序列被看作是在时间上是凝滞的,观察点似乎也是不动的。古代人称这一规律 为“透视”(perspectina )[2],一个拉丁词汇,我们称之为“自然透 视”,现在统称为“视觉”。但是环境并非完全由不同的部分或形式组成,“透视”不适用于阴影,也不适用于太阳。在现代社会,“透视”意味着一种技术、一种图画绘制技术。图画是一个平面,无论他是否经过人手所描画或照片的加工,“透视”都是一种代表那个平面的自然物体之间几何关系的艺术。当Re 2naissance 画家发现了透视表征的程序时,他们就称这种方法为“人工透视”。由于那时人们被图画型思维所支配,不能在“人工透视”和“自然透视”之间作出有效的区分,这也影响了当时关于知觉问题的提出。图画中的深度提示与平面环境的信息并不相同,虽然我们在思想上可以假定其相同,图画属于时间上凝滞的人工信息,自然透视仅与凝滞的视觉结构相关联。 环境中存在许多结构的不变性,其中有些不变性保持时间较长,有些特性保持时间较短。我们所说的透视结构是随着观察点的确定而变化,时间越短变化越小,时间越长变化越 Ξ通讯作者:刘瑞光,男。E -mail :zhl2005112@https://www.doczj.com/doc/3a13725764.html, 心理科学 Psychological Science 2005,28(2):509-511509

认知能力训练

认知能力训练 一、意义及作用 认知活动主要是指以人的思维为核心的认识活动,它是构成人的智力的重要因素。 儿童的智力发展一方面与人的遗传素质、个体发育有密切关系,另一方面又与社会文化环境和现实生活条件有密切关系,因此,康复训练是开发特殊儿童智力的重要手段。但是康复训练不能脱离特殊儿童的实际,超越特殊儿童的发展水平,认知能力训练必须依照科学的规律来进行。 有关研究和康复训练实践表明,特殊儿童普遍存在着抽象思维方面的障碍和缺乏应变能力。改善他们的智力和社会适应能力,认知能力训练起着重要的作用。 由于特殊儿童存在着显著的个体差异,不仅表现为个体音的差异,而且表现为个体内的差异。因此,对特殊儿童进行认知的康复训练,不仅需要遵循正常儿童的发展规律,而且还要特别注意他们的个体差异,对其实施个别化的康复训练。 二、训练内容 在《系统康复训练测评表》中领域三,提出了认知能力训练的长期目标。我们为本领域的长期目标提供了必要的短期目标,作为开展康复训练的活动建议。因此在制定个别训练计划时,提出特殊儿童在本阶段的长期目标以后,就可以在本章节中找出适合特殊儿童的短期目标。此外,各地还应根据特殊儿童的实际需求和当地的社会生活和特点自行拟订一些短期目标,以充实康复训练活动。 认知能力训练的短期目标如下(编码的第一级数表示领域,第二级数表示类别(长期目标),第三级数表示短期目标。三位数码表示出一个短期目标的确切代码: 3.认知能力 3.1 物体的存在 3.1.1 能指向物体失落的位置 3.1.2 能寻找从眼前消失的东西(如给儿童看苹果后藏在背后,他会找) 3.1.3 能从部分推知该物整体(如只给儿童看到狗尾巴,他知道是一只狗) 3.2 从背景中选择知觉对象 3.2.1 能从两个物品(如苹果和梨)中按指示选择任一件 3.2.2 能从3个物品中按指示正确选择一件

2018心理学考研知识点:空间知觉 普通心理学是心理学考研中的重点内容,正因为如此,我们一定要在考研备考初期的时间把基础打牢,下面是为大家整理的普通心理学部分知识点,2018考研的小伙伴们,一定要仔细阅读,好好学习哦! 空间知觉 1.形状知觉 形状知觉是视觉、触觉、动觉协同活动的结果。 主观轮廓表明,当视野中出现了不完整因素时,视觉系统倾向于把它们完整起来,变成比较简单、稳定、正规化的图形。 主观轮廓:当客观上不存在刺激的梯度变化时,人们在一片同质的视野中也能看到轮廓。 图形组织塬则:邻近性、相似性、对称性、良好连续、共同命运、封闭、线条朝向、简单性。 图形识别要求人们对符合特征进行加工,这种加工有序列搜索的特点。 眼动有两类:微动à维持视觉映像,避免局部适应。 2.大小知觉 大小——距离不变假设:我们知觉的物体的大小与物体在网膜上投影的大小有关系,人们在知觉物体时,似乎不自觉的解决了大小与距离的关系,即:物体的大小=网膜投影的大小*物体与眼睛的距离。

邻近物体的大小能对对象物体起到对比作用,使我们知觉到的物体大小不相同(见错觉)。 3.深度和距离知觉 肌肉线索:生理上的变化引起的线索有调节和幅合两种。 调节:水晶体的形状由于距离的变化而变化。 幅合:眼睛随着距离的改变而将视轴汇聚在被注视的物体上,是一种双眼机能。 单眼线索:用一只眼睛就能感受的深度线索,包括:对象重叠、线条透视、空气透视、相对高度、纹理梯度、运动视差与运动。 透视(远近梯度与观察者运动方向的垂直与平行) 双眼线索:双眼视差,当物体的视像落在两眼网膜的对应部位时,人们看到单一物体; 当视像落在非对应部位而差别不大时,人们将看到深度与距离; 两眼视差进一步加大,人们将看到双像。(当距离超过1300m,两眼视轴平行,对距离判断失效) 人们知觉物体距离与深度,主要依赖双眼视差。 普通心理学知识点有很多,小编会一直为大家整理知识点,希望能帮助到你们,快来和小编一起学习吧,知识是积累起来的,要一步一个脚印,扎扎实实的学习,不要投机取巧哦,所以你们还等什么呢?快学习吧!小编一定会给大家加油的!

3·1空间认知的3个层次 如前所述,空间实际上有3种表现形式:感知空间、认知空间、符号空间,并且不同的空间表现形式具有不同的认知方式。根据认知方式的差异,空间认知模式包括3个层次: 3·1·1 空间特征感知 空间特征感知发生于感知空间。在感知空间,人们应用各种有关特征产生的感知手段和方法,从某一视点(或角度)来观察空间实体的各个组成部分,以获得有关空间实体各组成部分的属性特征。由于通过感知手段和方法(如曲率最小原则、感知突现等)所产生的特征具有空间表现性,因此,在感知空间中所产生的属性特征是一种空间特征。由于感知是针对“特征”的感知,因此,感知空间也被称为特征感知空间。 3·1·2空间对象认知 空间对象认知发生于认知空间。在认知空间内,人们在有关空间实体各组成部分的属性特征感知基础上,基于有关空间实体的部分-整体(Part-whole)关系知识(或经验),通过将空间实体各组成部分之间的属性特征相集成,来实现对于某个空间实体的对象化认识。由于认知是“对象化”的认知,因此,认知空间也被称为对象认知空间。 3·1·3空间格局认知 空间格局认知发生于符号空间。在符号空间内,人们在对空间要素属性特征的简化、关联与综合基础上,以有关空间实体的部分-整体(Part-whole)关系知识(或经验)为指导,对空间实体进行对象化符号表达,由此,人们将能够基于实体的对象化符号进一步实现有关空间组织、结构与关系的逻辑判断、归纳与演绎推理分析,以形成有关空间的格局认识。 3·2空间认知的两个基本单位 如前所述,“空间特征”、“空间对象”与“空间格局共同构成了空间认知的个层次由于空间格局”是基于“空间对象”的分类和推理,而“空间特征”又是“空间对象”识别与分类的基础,因此,“空间对象”是“空间格局”认知的基本单位,“空间特征”则是“空间对象”认知的基本单位。所以,“空间对象”与“空间特征”是空间认知的两个基本单位,人类正是基于它们实现了空间认知。 3·2·1空间特征 神经系统科学研究认为,“特征”是有关对象识别与分类的基础,是在大脑中存在的“感知符号”。大脑是通过神经元的活动排列来表达感知实体或事件的属性,而有关神经活动状态的记录结果就形成了感知符号,因此,感知符号是对于感知实体或事件的属性表达与记录[8]。空间特征就是对空间实体感知的符号记录。根据空间特征在空间对象认知过程中所起作用的不同,空间特征一般分为两种类型:空间原始特征,空间功能特征。如图2,空间原始特征是空间实体感知的基本单位,它具有最大空间分辨率,是空间功能特征产生的基础;空间功能特征是空间实体感知的高级单位,它具有相对较小空间分辨率,是有关空间对象概念形成的核心。3·2·2空间对象 人类的空间认知行为是直接与空间对象发生作用的,而人类所拥有的空间知识则广泛来源于对空间对象的分类。人类也正是通过认识和建立空间对象来模拟和研究地理世界的。在对于事物、关系、边界、事件、过程、性质以及所有这些方面的数量理解上,“对象”与“实体”被认为具有相同意义[11]。但是,在实际应用中,两者之间还是有差异的,尽管这种差异不很明显。“实体”是指现实世界中占据一定空间位置、并具有某种物理形态的物质,它具有客观实在性;而“对象”则强调了人们对现实世界中客观实体的主观描述,它反映人们对现实世界的认知理解,即客观世界的主观反映是一层次结构,而该结构的每一层次的组成单元就是对象。 空间对象按其边界的不同,可分为两大类型:一类是具有真实边界的对象(Bona fide object),如河道、湖泊、土地利用类型等;另一类是边界需要制定或划分的对象(Fiat object),如

第一章认知心理学概述 1、认知心理学的研究内容及学科性质 研究内容:是研究认知的内部心理机制--信息的获得、贮存、加工和使用的一门科学。学科性质:认知心理学从广义上说是一种心理学思潮,从狭义上说是一门学科。它从性质上属于理论学科。 2、认知心理学的发展历程及趋势 (一)内部原因 1、行为主义心理学的失败 2、早期心理学研究传统与格式塔心理学的影响 3、心理语言学的发展 (二)外部因素 1、系统科学的发展:控制论、信息论、系统论 2、计算机科学的发展 3、社会实践、人才培养的要求 趋势: 1、利用新的科学技术,在基础研究方面有较大的突破 2、自然认知与社会认知相结合,加强了研究的生态效度 3、基础研究与应用研究结合,扩大了研究范围。 3) (一)反应时法 1、反应时相减法 (1)基本内容 由荷兰唐德斯提出,基本假设是人的认知过程是由一系列加工步骤组成的,每个人制过程都是独立的。基本原理:某加工过程的时间=复杂反应时-简单反应时 把反应时分成三种: 简单反应时(A反应时)有一种刺激、一种反应,要求被试看到刺激呈现就立即做出反应。选择反应时(B反应时)是多个刺激,每个刺激都有与之相对应的行为反应。 辨别反应时(C反应时)有多个刺激,但只对特定一个刺激做出反应。对其与刺激不做反应。(2)减法反应时方法的条件 减法反应时实验的逻辑是安排两种反应时作业,其中一个作业包含另一个作业所没有的一个因素,而在其它方面均相同,从这两个作业的反应时之差来判断与之相应的加工阶段。 揭示某种信息加工作业中包含的主要加工阶段。当一种作业由一系列加工阶段完成时。 2、因素相加法(又称加法反应时实验) (1)基本原理: 由斯腾伯格提出,完成某一项作业所需要的全部时间,是每个加工阶段所需要的时间的总和。如果两个不同的实验因素,对作业的完成时间具有独立的效应,那么这些因素一定影响到作业的不同阶段。反之,这些因素影响到同一加工阶段。 (2)加法反应时的条件 某种作业的信息加工必需由一系列独立的加工阶段组成,在每种加工阶段前一加工所得的信息以某种方式被转换,然后继续通向下一阶段。每一加工阶段的信息加工的速度与转换的性质不受其它阶段的影响。

言语知觉的认知理论 80年代以来,随着人工智能学、心理语言学和认知心理学为3大支柱的认知科学,以及语言声学技术的迅速发展,不仅在理论上开阔了言语思维研究的视野,也为言语思维机制的神经科学研究提供了实验分析的新手段。从语言知觉的认知理论研究方法和理论形成中,可以看到言语思维问题的跨学科研究,对言语思维机制的认识给出一种新的启示。 人类言语与其他声学信号相比有许多特点。首先是任何一段口头语言中,都包含许多分离的音紊,每个词都是由音亲连续起来所构成的。所以,每个音素和词都对应一类声能的模式。这种声能模式具有双重性,即节段性和恒常性。节段性表现为在音素之间有一段段的分离,这种分离在言语声频谱图上可以直观地看到。恒常性表现为不依说话人不同而异,同一词不论什么人发音,频谱特征都大体相似。当然,发音人不同频谱可能相差较大,但对同一词发音,其频谱模式是相似的。这是由于同一音素是由相似发音器官的空间状态所制约的。这样在言语知觉形成中,不但靠听觉分辨音素和词的声学特征,还由视觉对讲话人发音器官的空间状态进行图像分析。因此,人类言语知觉实际是听觉和视觉协同工作的结果。不仅聋哑人的言语知觉是靠视觉分析完成的,对正常人的实验研究也发现了相似的规律。马萨诺(D.W.Massarno)和寇恩(M.M.Cohen,1983)以唇辅音“b”和齿龈辅音“d”为实验材料,由计算机合成音节“a”和“da”以及"ba”变为“da”的7个中间音节,让正常被试倾听等概率呈现的9个音,并判断呈现“ba”和“da”的次数。在3种条件下重复同样的音节识别测验。一种条件是只靠听觉判断,另两种条件是呈现音节时,总伴有发出“ba”音节或“da”音节的口唇运动的闭路电视,结果发现,从录像中得到的视觉信息显著提高了“ba”和“da”音节的正确判断率。这个实验有力地证明了言语知觉是视觉和听觉信息并行处理的结果。米勒(J.L.Miller 1990)总结出关于人类言语知觉机制的两种认知理论:运动理论和听觉理论。 运动理论(Motor theory of speech perception)是李波曼(A.M.Liberman)和马特因利(J. G. Mattingly,1985)提出的,基本理论观点可以归纳为以下3方面;(1)他们认为言语知觉系统和发音的言语运动系统之间是密切联结在一起的。因此,人在听音紊和词(元音和辅音音节)时,本身的发音运动系统也在不自觉地、默默地进行发音运动;(2)言语知觉是人类特有的,因为只有人类才具有出生以来经过长期学习所积累的语言知识;(3)言语知觉能力是人类先天所具备的,因为人类生来就具备言语发生和言语知觉相互联结在一起的机能系统。视觉信

什么是视知觉能力? 视知觉能力是指以视力为基础的使孩子能够对视野内的物体进行观察和辨别的能力。这种能力包括视觉敏感度、视觉辨别能力、视觉记忆能力、视动统合能力、视觉空间知觉能力、视觉专注能力、视觉广度、视听协调能力、观察能力几个方面。 什么是视觉敏感度? 视觉敏感度是指从一定距离感知和辨别细小物体的能力。具有良好的视觉敏感度,孩子就能对视野的物体做正确的观察与辨别,就能够认识到光线的明暗、距离的远近、图象的正反,以及空间的关系,并配合语言功能产生正确的视觉观念。视觉敏感度对于孩子的学习十分重要,它能够提高孩子通过视觉获得信息的能力。如果一个孩子没有正常的视觉敏感度,当他从事抄写、阅读等学习任务时,就会出现问题,如看书或写作业时,总是趴着或歪着头,写字也歪歪扭扭;读书时吃力,容易跳行或串行;对图形的辨识能力差等现象。 什么是视觉辨别能力? 视觉辨别力是指孩子能够利用视觉来区别环境中的人、事、物的形象、形状或符号,如大小、远近、高矮、长短、胖瘦等的能力。视觉辨别力是影响孩子学习的重要因素,它随着孩子年龄的增长而提高。但是这种能力的发展有着极大个别差异性。它与孩子从小所受的训练和教育环境有很大的关系,是孩子阅读、书写等活动的前提条件。视觉辨别力弱的孩子对图形的细微差别观察不出来,对颜色的辨别能力也比较差,对拼音、英语的学习感觉吃力,书写时不能正确地抄写,用蜡笔着色或是用笔写字动作慢而且常超出格子外。 什么是视觉记忆力? 视觉记忆力是指对来自视觉通道的信息的输入、编码、存储和提取,即个体对视觉经验的识记、保持和再现的能力。视觉记忆力对孩子的思维、理解都有极大的帮助。如果一个孩子视觉记忆力不佳,会极大地影响他的学习效果。心理学家认为,青少年的记忆力比幼童强的主要原因就是青少年能够利用理解、回忆、祥述、想象等方式把零散的材料联系起来,使它们相互产生关系,再用各种形式重新组织材料,有效地使用视觉形象。 什么是视动统合能力? 视动统合能力是指视觉与身体各部分的精细动作相互配合的能力。视觉和动作是密不可分的,生活中常用到这种能力,如扣扣子系鞋带等,学习上运用手眼协调能力的机会就更多了,如写字、画图、做手工、做实验等。当孩子的视动统和能力较弱时会出现很多问题,如抄写速度慢,比较潦草,经常把字写到格子或行线外;做数学题时经常忘记计算过程中的进位和退位;视觉与肢体的协调性差,容易被绊倒等。 什么是视觉空间知觉能力?

空间认知研究及其在航空航天领域中的应用 田志强 人类对周围环境的认知是通过感觉器官接收刺激,经由中枢神经系统将大量的信息综合、分类、加工,从而形成各种知觉、思维、意识和情感。地面上,依靠地平线和参照物体的高度、明暗度、遮挡等就可以来判断要识别物体的大小、相对位置及运动情况。飞行中,各种仪表和舷窗外视景帮助飞行员判断飞机的位置。在地貌与天空的颜色及亮度差别很大时,即使出现应激,飞行员易作出反应;当在大海与天空间昼飞或夜航时,舷窗外参考线索太少,若倒飞时间过长,飞行员会忘记自身状态,产生飞行错觉,即使仪表显示高度的变化,他仍然坚信自己的感觉,直至飞机贴近海面。沿轨道飞行的航天器,舱外是漆黑的太空,外界可依赖的视觉信息更少,舱内航天员依靠仪表指示来判断飞船的姿态,执行出舱活动时,空间认知能力就显得格外重要了。Bolstad等人(1987)的技术报告中谈到了/认知地图0在飞船人P机通信中的重要性: /从飞船结构上,在所有的通道和工作部位设计和布置一些明显的特征和标志,这样航天员在其间穿行时,很快就能形成一个心理地图并明白身处何处0[1]。许多航天员在太空作业时,普遍存在着空间定向障碍和信息缺乏的感觉,这种症状在返回地面后不久就自行消失。所以对飞行员和航天员进行空间认知能力的选拔与训练是很有必要的。 空间认知是指人们对物理空间或心理空间三维物体的大小、形状、方位和距离的信息加工过程。如今认知工效学界对空间认知的研究以视觉通道为主,分为:心理空间视觉和物理空间 田志强.航天医学工程研究所,北京100094 本文于1998-02-12收到,1998-05-04修回视觉[2,6,9,17,18]。心理空间视觉是指心理表象、心理扫描和心理旋转等信息加工过程。这方面的研究国外在70年代初就已经开始,经过几十年的发展,在继续分析其基本特征和生理机制的同时,也注重了向实际应用接轨;物理空间视觉方面继续研究影响三维物体认知的客观因素和深度视觉的神经生理学基础,并且研究的工具越来越先进,分析方法越来越精致,研究成果业已运用到了工业设计当中。 一般认为,空间认知能力包括准确知觉外界的能力、对知觉到的客体进行改造和修正的能力以及重建视觉经验的能力。具体体现为视空间定向、空间旋转、空间关系和视觉形状重构等诸要素,其核心是视觉空间表象能力[2]。人的空间认知能力是有个体差异的,在一定程度上可以通过适当地训练提高。并且视觉空间能力是从事飞行职业所必备的,与飞行能力紧密相关。 本文综述了国外空间认知的早期研究;分析空间认知的生理机制和影响因素;及其在航空、航天中的应用;并分析了国内航空、航天领域空间认知研究有待开展的几个方面的工作。 空间认知的早期研究 在空间认知的早期研究中包括了许多心理学的基础性研究。 认知地图(cognitive map)实验认知地图是指在知觉经验基础上形成的关于空间环境的表象,这个概念是Tolman根据白鼠迷津实验的结果提出来的。Tolman认为动物的迷津学习不是通过练习和强化而习得一系列反应,而是认知迷津终点即目的地的位置和空间线索, 第11卷第6期航天医学与医学工程Vol.11N o.6 1998年12月Space M edicine&M edical Engineer ing Dec.1998