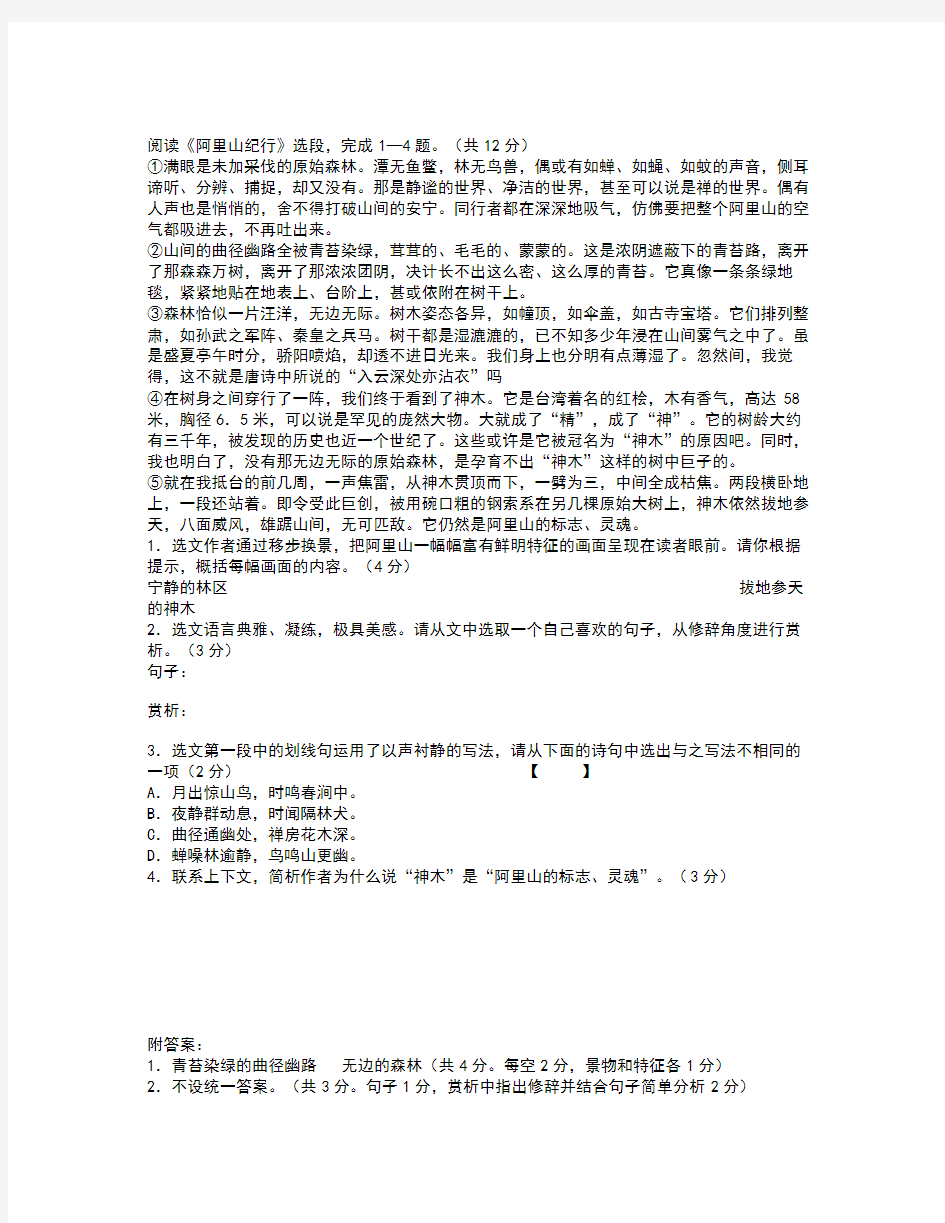

阅读《阿里山纪行》选段,完成1—4题。(共12分)

①满眼是未加采伐的原始森林。潭无鱼鳖,林无鸟兽,偶或有如蝉、如蝇、如蚊的声音,侧耳谛听、分辨、捕捉,却又没有。那是静谧的世界、净洁的世界,甚至可以说是禅的世界。偶有人声也是悄悄的,舍不得打破山间的安宁。同行者都在深深地吸气,仿佛要把整个阿里山的空气都吸进去,不再吐出来。

②山间的曲径幽路全被青苔染绿,茸茸的、毛毛的、蒙蒙的。这是浓阴遮蔽下的青苔路,离开了那森森万树,离开了那浓浓团阴,决计长不出这么密、这么厚的青苔。它真像一条条绿地毯,紧紧地贴在地表上、台阶上,甚或依附在树干上。

③森林恰似一片汪洋,无边无际。树木姿态各异,如幢顶,如伞盖,如古寺宝塔。它们排列整肃,如孙武之军阵、秦皇之兵马。树干都是湿漉漉的,已不知多少年浸在山间雾气之中了。虽是盛夏亭午时分,骄阳喷焰,却透不进日光来。我们身上也分明有点薄湿了。忽然间,我觉得,这不就是唐诗中所说的“入云深处亦沾衣”吗

④在树身之间穿行了一阵,我们终于看到了神木。它是台湾着名的红桧,木有香气,高达58米,胸径6.5米,可以说是罕见的庞然大物。大就成了“精”,成了“神”。它的树龄大约有三千年,被发现的历史也近一个世纪了。这些或许是它被冠名为“神木”的原因吧。同时,我也明白了,没有那无边无际的原始森林,是孕育不出“神木”这样的树中巨子的。

⑤就在我抵台的前几周,一声焦雷,从神木贯顶而下,一劈为三,中间全成枯焦。两段横卧地上,一段还站着。即令受此巨创,被用碗口粗的钢索系在另几棵原始大树上,神木依然拔地参天,八面威风,雄踞山间,无可匹敌。它仍然是阿里山的标志、灵魂。

1.选文作者通过移步换景,把阿里山一幅幅富有鲜明特征的画面呈现在读者眼前。请你根据提示,概括每幅画面的内容。(4分)

宁静的林区拔地参天的神木

2.选文语言典雅、凝练,极具美感。请从文中选取一个自己喜欢的句子,从修辞角度进行赏析。(3分)

句子:

赏析:

3.选文第一段中的划线句运用了以声衬静的写法,请从下面的诗句中选出与之写法不相同的一项(2分)【】

A.月出惊山鸟,时鸣春涧中。

B.夜静群动息,时闻隔林犬。

C.曲径通幽处,禅房花木深。

D.蝉噪林逾静,鸟鸣山更幽。

4.联系上下文,简析作者为什么说“神木”是“阿里山的标志、灵魂”。(3分)

附答案:

1.青苔染绿的曲径幽路无边的森林(共4分。每空2分,景物和特征各1分)

2.不设统一答案。(共3分。句子1分,赏析中指出修辞并结合句子简单分析2分)

3.C(2分)

4.因为神木巨大,历史悠久,遭受巨创依然八面威风,雄踞山间。(3分。视内容和语言,按3、2、1给分)

第18课《阿里山纪行》学案(苏教版初二上)(3)doc 初中语文(1) 课型:诵读品析课 课时安排:一课时 学习目标: 1、品味富有音乐美的语言。 2、观赏阿里山的如画美景。 3、学习本文融情于景的写法。 学习重、难点: 品析富有情韵美和音乐美的语言。 教学设想: 1、学生自主、合作、探究学习相结合,教师作一样性的引导、点拨。 2、语言的感知是本文的一个教学难点,要紧让学生在反复朗读的基础上品味。 3、借助多媒体手段创设情境。 学习过程:诵读,品味,拓展 一导入新课 情形导入: 〝高山青、涧水蓝,阿里山的小姐美如水……〞这首歌谣能够讲是在大陆传唱最广的台湾歌曲,关于期盼祖国统一的中国人来讲,阿里山悄然耸立在我们心湖之畔,令人心向向往,今天我们就来一起走进当代作家、美学家吴功正的?阿里山纪行?,一起来领会那儿的山山水水。 二、学习的第一时期:诵读

〔一〕学法指导:下面请同学们跟着优美的音乐,一起走进优美的阿里山,请轻声朗读课文。摸索:阿里山给作者的最初印象是什么? 〔二〕各自放声朗读 〔三〕整体感知 1、阿里山风光的美具体表现在哪里呢?请同学们扫瞄课文4--9段,小组讨论,给阿里山的各个景点起个名字。〔师投影〕 〔温馨提示:可采纳〝形容词+景点名称〞的形式给每个景点命名,即:〝的〞的形式。〕 2、师生互动,出示板书,师投影。 风清亮的水潭 景宁静的森林爱我河山 美厚密的青苔爱我中华 如无边的林海 画古老的神木 三.学习的第二时期:品味语言美。 1、师:有许多美景,我们看在眼里,记在内心,可确实是讲不出来,〝情〞在不言中。可作者做到了这一点,他把这份〝情〞寓于文中,表现在课文的语言上。本文的语言富有音乐美。 请从文中找出几例,品读玩味并作简要分析。师投影 〔温馨提示〕: 〔1〕、修辞美:本文运用了对偶、比喻、排比、引用等多种修辞,使文章的语言生动爽朗; 〔2〕、节奏美:交错运用整句和散句,大量运用叠词,形成了轻松、舒展、迂回、鲜亮的节奏;

吴功正《阿里山纪行》阅读精选 一、阅读《阿里山纪行》选段,回答问题。(8分) 峰回路转,迂曲穿过一片林区,眼前骤然一亮,出现一泓水潭。它叫姊妹潭,传说曾有两姊妹一起在此投水殉情而亡。这潭犹如山间一面明镜,清澈透亮,仿佛山林不是倒映潭中,而是与水潭镶嵌在一起,成了一幅倒置的水墨画。 满眼是未加采伐的原始森林。潭无鱼鳖,林无鸟兽,偶或有如蝉、如蝇、如蚊的声音,侧耳谛听、分辨、捕捉,却又没有了。那是静谧的世界、净洁的世界,甚至可以说是禅的世界。偶有人声也是悄悄的,舍不得打破山间的安宁。同行者都在深深地吸气,仿佛要把整个阿里山的空气都吸进去,不再吐出来。 山间的曲径幽路全被青苔染绿,茸茸的、毛毛的、濛濛的。这是浓阴遮蔽下的青苔路,离开了那森森万树,离开了那浓浓团阴,决计长不出这么密、这么厚的青苔。它真像一条条绿地毯,紧紧地贴在地表上、台阶上,甚或依附在树干上。 森林恰似一片汪洋,无边无际。树木姿态各异,如幢顶,如伞盖,又如古寺宝塔。它们排列整肃,如孙武之军阵、秦皇之兵马。树干都是湿漉漉的,已不知多少年浸在山间雾气之中了。虽是盛夏亭午时分,骄阳喷焰,却透不进日光来。我们的身上也分明有点薄湿了。忽然间,我觉得,这不就是唐诗中所说的“入云深处亦沾衣”吗? 几乎在树身之间穿行,我们终于看到了神木。它是台湾著名的红桧,木有香气,高达58米,胸径6.5米,可以说是罕见的庞然大物。大就成了“精”,成了“神”。其树龄约有三千年,被发现的历史也近一个世纪了。这些或许是它被冠名为“神木”的原因吧。同时,我也明白了,没有那无边无际的原始森林,是孕生不出“神木”这样的树中巨子的。 就在我抵台的前几周,一声焦雷,从神木贯顶而下,一劈为三,中间全成枯焦。两段横卧地上,一段还站着。即令受此巨创,被用碗口粗的钢索系在另几棵原始大树上,依然拔地参天,八面威风,雄踞山间,无可匹敌。它仍然是阿里山的标志、灵魂、胆汁。 下山的路上,不知谁哼起《高山青》,“阿里山的姑娘美如水”,但整个游程却没有看到。山中,树多、人少,不知阿里山的姑娘究竟在何方。树密、阴厚,仿佛能揉出浓汁。我只觉得,阿里山的风光美如画。 1、你认为“山间的曲径幽路全被青苔染绿”中的“染”字用得好不好?为什么? 答:染字用得好,有一种动态的美感,给人以绿透了的感觉。 2、“如蝉、如蝇、如蚊”这三个词语的顺序为什么不能颠倒?既然这是“静谧的世界”,为什么还能听到这些声音呢? 这是按音量由大到小排列的,用比喻句写声音的若有若无。之所以写听到声音是以声衬静。 3、第三段文字所写的青苔路与森林之间有什么关系? 文中写出了青苔的形状、密度、厚度和长度,从侧面写出了树林的茂盛、密不透光,茂密的树林是形成青苔的前提条件。 4、作者引用“入云深处亦沾衣”这句话的作用是什么?你还能另外选用一个与此意境相近的诗句吗? 引用诗句增强了全段的感染力和说服力。远上寒山石径斜,白云生处有人家。 5、选文作者通过移步换景,把阿里山一幅幅富有鲜明特征的画面呈现在读者眼前。请你根据提示,概括每幅画面的内容。

吴功正《阿里山纪行》课文解析 台北市的一家酒店里,一批台湾学者为我“接风洗尘”。席上,一位美学家的夫人对我 说:“台湾人最喜欢唱的大陆歌曲是‘大海啊,大海,就像妈妈一样……’,有些重要的活动还把它作为合唱的歌曲。”我一听,心里一动 ....,立刻说:“我们那边最喜欢唱的台湾歌曲是《高山青》。”这首歌在大陆曾风靡一时,至今仍在传唱。于是,宴席上便轻轻回荡起两支歌的旋律,我和这批台湾学者的心似乎融会起来了 【段析】以《大海啊,故乡》和《高山青》开启全文,为行文定下抒情基调。通过两岸人民各自最爱的歌曲,说明两岸人民的心是相通的。“我一听,心里一动”“宴席上便轻轻回荡起两支歌的旋律”等语句,亲切、自然,给读者一种温馨和美的感受。 第一部分:简述两岸学者欢聚台北市的融洽场面。 【品味】“台北市……”一句是起始部分,概括地叙述了本自然段的内容,交代了地点和缘由。 简述两岸学者欢聚台北的融洽场面,以《大海啊,故乡》和《高山青》开启全文,定下抒情基调。 “心里一动”说明两岸人民心灵相通,由乐曲牵动起浓浓的爱国情怀,为下文作铺垫。 不到阿里山 ...,何以能说到了台湾?这倒未必是说看那“美如水”的“阿里山姑娘”。从台北松山机场搭机,仅40分钟就到了台湾的中部城市嘉义,然后改乘森林小火车进山。小火车车头和车厢均着红色,在葱郁如染的乱山丛中显得分外醒目。这种小火车,我们只有在祖国东北的深山老林里才能见到。不过,它经过改装,变成了纯粹的旅游性“小火车”,还颇有古式小火车的模样和情调:也是那样的牵引机,也是那样的咣当咣当声,它使我们觉得时空倒退,引发了我们的思古幽情。这条铁道和印度大吉岭喜马拉雅登山铁道,秘鲁安第斯山铁道,并称世界三大登山铁道。阿里山海拔2 274米。这条登山铁道全长近72公里,途 中有49个隧道,80座桥梁,堪称“云端铁道”。穿过莽莽林 ...海.,不断爬高、上升,山下还 是阳光灿烂,山上渐渐地云雾浓稠 ....漫入车窗又溢出车厢而去。山下尚是汗水津津, ....。山岚云气 山间则是凉气侵人了。那股凉气给人的感觉不在温度 ..。在自然生态上, ..,而在穿肌透骨的力度 从山脚到山巅历经了从热带到温带再到寒带的三级转换,形成了三种不同的景观。经过三个多小时的运行,到了阿里山站。那也是一个颇有古式风味的森林小火车站。售票和人站检票的方式都使人瞬间有一种感受——像是在另一个时代。这或许是台湾人搞旅游的一种独特方式,使人恍如隔世,以满足现代人所需要的古典文化感觉。 【段析】这一自然段先以设问句表明中心;接着交代了进山的路线和所乘坐的交通工具,重点说明“古式小火车”所表现出来的“思古幽情”;之后描绘的“莽莽林海”“云雾浓稠”“山岚云气”等特有景观,给人以幽深、清凉、神奇之感,写出了阿里山的“幽深”特点。“古典文化”是作者初进山林的总体感受,也反映了台湾人发展旅游的观念。这一自然段行文自然、流畅,语言朴实又不乏生动的美感,疏朗有致,严谨活泼。 【品味】描写进阿里山的过程,侧重写进山时独特的感觉,突出幽深的特点与不寻常的氛围。 “阿里山”一词,提出了本文的中心内容,将读者的注意力吸引到要叙述的问题

大庄中学八年级语文导学案 编制张会敏审核夏一倩魏文静戴文君审批 课题 18 阿里山纪行(1)使用时间编号班级姓名组别等级 学习目标1 掌握课文字的读音及词的意义。 2 反复朗读全文,感受“阿里山的风光美如画”。 学习重点体会作者对阿里山美丽风光的喜爱。 学习难点引发我们爱自然、爱祖国山河的真情。 学案导案 一.【依案自学自主探究】(熟读熟记、读书自学、查阅资料、完成练习,标注疑难) 1 自读课文,用圈点勾画的方法,在课文中标出生字并注上拼音。 2 搜集阿里山的相关简介读一读。 【知识链接】 1 作者档案吴功正,当代作家,文艺评论家,美学家。国家有突出贡献的中青年专家,政府特殊津贴的享受着。代表作有《小说美学史》等。 2 背景资讯 1997年作者应邀赴台湾讲学,接风宴会上轻轻回荡的《高山青》的歌曲,激发了他游阿里山的愿望,在台湾友人的陪同下,他游览了阿里山并被其优美的景色所震撼,作者把自己的感受写出来,意在让大陆人民了解阿里山,激发人民的爱国热情。 3 文学资讯关于“移步换景”的写法 ﹙1﹚移步换景,就是不固定立足点和观察点,一边走一边看,把看到的不同景物依次描写下来。游记一般都采用这种写法。 ﹙2﹚移步换景是按照时间顺序来安排材料的,一般以行踪为线索,这样可以表现景物在不同时间里的风貌神韵,可以展现景物的各种变化和不同风貌,使读者从中感受到一种动态美。 4 文体知识游记:描写旅行见闻的一种散文形式。游记的取材范围极广,可以描绘名山大川的秀丽瑰奇,可以记录风土人情的有趣阜盛,可以反映一人一家的日常生活面貌,也可以记录一国的重大事件,并表达作者的思想感情。 5文题解说题目“阿里山纪行”中的“阿里山”点明了游记的对象,“纪行”暗示作者是通过移步换景的方式为读者介绍阿里山的美景一新课导入 老师播放歌曲 《阿里山姑娘》, 学生听。听完后, 老师说:这优美 动听的旋律歌咏 的是台湾最负盛 名的风景区阿里 山。今天就让《阿 里山纪行》一文 引领我们追随作 者的游踪,去踏 访阿里山的通幽 曲径,去亲近阿 里山如诗如画的 风光。 二检查预习。 三朗读课文。 的。显然文章的重点是介绍作者的“行”,只要抓住文中表示行踪的语 句即可理清文章的思路。 3 多音字辨析。 幢创禅桧 二【集中问题进行点评】(根据导学案批阅情况,集中所有问题,教师进行点评) 教师补充阿里山的简介。 三【分组合作讨论释疑】(组内讨论交流、解它组疑难、形成展示材料) 1 学生分组朗读课文。 2 再读课文边读边画出表示作者行踪的短语或句子。 老师小结:这种写法叫“移步换景”----即不固定立足点和观 察点,一边走一边看,把看到的不同景物依次写下来。一般游记 都采用这种写法。 3 快速阅读课文,看看文中一共描写了几幅图,试看用四字短语 概括一下。 4 给课文划分层次。(画在课本内) 四【学生展示总结归纳】(代表展示解答它组疑难,学生点评或拓展) 五【当堂检测课堂小结】(教师提新知,进行归纳,依教学目标分层次选择练习题, 即“必做题”,“选做题”,“挑战题”) 1给加点字注音风靡.﹙﹚山岚.﹙﹚静谧.﹙﹚ 谛.听﹙﹚红桧.﹙﹚ 2 词语解释。 接风洗尘:静谧: 无可匹敌:谛听: 恍如隔世:山岚: 3 云南是个多民族的省份,风俗各异的民族分散在全省各地, 像一朵朵绚丽的鲜花点缀着美丽的云南。请选择你所熟悉的一个 民族,就这个民族的民居、服饰、节日习俗、饮食文化等,任选 一个方面作简要介绍。 四教师小结。 五课堂检测。

阅读《阿里山纪行》的节选部分,完成下列各题。几乎在树身之间穿行,我们终于看到了神木。它是台湾著名的红桧,木有香气,高达58米,胸径6.5米,可以说是罕见的庞然大物。大就成了“精”,成了“神”。其树龄约有三千年,被发现的历史近一个世纪了。这些或许是它被冠名为“神木”的原因吧。同时,我也明白了,没有那无边无际的原始森林,是孕生不出“神木”这样的树中巨子的。就在我抵台的前几周,一声焦雷,从神木贯顶而下,一劈为三,中间全成枯焦。两段横卧地上,一段还站着。即令受此巨创,被用碗口粗的钢索系在另几棵原始大树上,依然拔地参天,八面威风,雄踞山间,无可匹敌。它仍然是阿里山的标志、灵魂。小题1:用四个字概括台湾著名的红桧被冠名为“神木”的原因。答: ________________、________________、________________、 ________________ 小题2:“神木”已遭雷劈,为什么“它仍是阿里山的标志、灵魂”?答:小题3:选文运用哪些修辞手法,有何作用?(举一例谈谈)答:小题4:前文提到“不到神木,又何以能说到了阿里山”,联系全文内容,你认为选文对表达中心有什么作用:答:参考答案:小题1:香、高、粗、老小题1:因为即令受此巨创,但还被用碗口粗的钢索系在另几棵原始大树上,依然拔地参天,八面威风,雄踞山间,无可匹敌。他那“八面威风,雄踞山间,无可匹敌”的精神依然存在,所以他仍是阿里山的标志、灵魂。小题1:修辞手法1分,作用2分。小题1:神木是阿里山的标志、灵魂,而阿里山又是台湾的标志性风景区,最后一段揭示了神木的不怕挫折,百折不挠的深邃内涵,所以也揭示了全文的思想内涵。(1)学生感知文本内容,学会在文章中找出照应的内容,又要学会概括内容的能力。此处能总结概括出香、高、粗、老即可。(2)学生应培养理解语句在语境中的具体含义的能力,结合上下文,紧扣文章主题中心进行理解概括。这里应紧扣他那“八面威风,雄踞山间,无可匹敌”的精神依然存在,所以他仍是阿里山的标志、灵魂,意思表述合理即可。(3)这是对修辞作用与效果的考查。这里是从修辞角度来对语言进行赏析,学生应了解常用修辞的特点及作用如:比喻、拟人:生动形象地写出xx事物的xx特点。排比:增强文章气势,增加感染力、说服力;对比:突出描写对象的某种特点;反复:有强调语气,强化内容的作用;夸张:突出事物特征,揭示本质,给读者以鲜明而强烈的印象;对偶:语句整齐、意韵铿锵;反问:增强语气,强烈抒情。学生必须结合相关语句分析。(4)这是对文章中心主题的考查。这是一种主观性较强题目。学生能谈出自己对文章内容、主旨的主观感受、领悟或情感的体验,或谈由选文引发的思考,获得人生启迪、审美情趣等。学生理解原文的内容、思想和情感,阐述自己感受,概括出自己的看法和体会。这里能说出神木是阿里山的标志,揭示了全文的思想内涵。

第18课《阿里山纪行》教案(苏教版初二上)doc初 中语文 一、教学目的要求: 1.反复读全文,感受〝阿里山的风光美如画〞。 2.学习游记采纳移步换景的写法,描写了阿里山的风光。 3.明白得作者颂扬台湾人民的生态意识和利用生态进展旅行的理念,表达两岸人民的心融合起来的愿望。 4.学习文章富于音乐美和情韵美的语言。 二、教学重点难点: 1.教学重点:教学目的要求2 2.教学难点:教学目的要求4 三、教学时数:二课时 四、教具:录音机、磁带、台湾阿里山风光的图片、幻灯片、网上资料 五、教学内容与过程: 〔一〕新课导入: 〔二〕配音配景朗读课文,把学生引入到一种优美的意境中去。 〔三〕整体感知课文,理清课文思路。 学生讨论、交流,明确: 本文按时刻顺序记叙了一天内游玩阿里山的全过程。全文10段,可分为三部分。 第一部分〔1段〕,简述两岸学者团圆台北的融洽场面,以?大海啊,故乡?和?高山青?开启全文,定下抒情基调。 第二部分〔2——9段〕,描写游玩阿里山的全过程,这是游记的主体部分。 第三部分〔10段〕,写下山。仍以?高山青?作法,呼应开头,令人回味无穷。 〔四〕探究: 1.作者在课文最后写道:〝我觉得,阿里山的风光美如画〞,那么阿里山的风光具体表现在课文的哪些地点呢?请同学找出来。

2.课文中如此写道:〝不到阿里山,何以能讲到了台湾?〞〝不到神木,又何以能讲到了阿里山?〞你如何明白得这两句话?你对阿里山、阿里山的神木一带的风光有哪些认识和感受? 3.有许多景色,我们看在眼里,记在内心,可确实是讲不出来,然〝情〞在不言中。这份〝情〞寓于文中,表现在课文的语言上,富有音乐美和情韵美。试于文中找出两三处来,并作简要分析。 〔五〕小结:本文通过移步换景,形象地描画了游玩阿里山所见的迷人风光,抒发了作者专门的感受,由衷地颂扬〝阿里山的风光美如画〞,颂扬台湾人民的生态意识和利用进展旅行的理念,含蓄地表达两岸人民的心融和起来的共同愿望。 〔六〕作业: 摸索:你所明白的有关台湾的知识,在班上交流。 学生收集资料,做一份〝台湾百科〞的小报,互相交流,共同学习。 第二课时 〔一〕分发阅读材料?阿里山风光?,进行比较阅读 台湾最负盛名的风景区--阿里山,并非仅指一座山,而是由地跨南投、嘉义二县的大武峦山、尖山、祝山、塔山等18座大山组成。从嘉义乘登山火车4小时可达风景区。区内群峰参峙,溪壑纵横,既有悬崖峭壁之奇险,又有幽谷飞瀑之秀丽。最高处海拔2663米,山虽不算高,但以其神木、樱花、云海、日出四大胜景而驰誉全球,故有〝不到阿里山,不知台湾的漂亮〞之讲。 通阿里山的铁路可与〝阿里四景〞合称〝五奇〞。铁路全长72公里,却由海拔30米上升到2450米,坡度之大举世罕见。火车从山脚登峰,似沿〝螺旋梯〞盘旋而上,绕山跨谷钻隧洞,鸟雀在火车轮下翱翔。登山途中,尚可在几小时内历览热带、亚热带、温带和寒带四大类型的植被景观。从高大挺立的桉树、椰子树、槟榔树等热带古木,到四季常绿的樟、楠、槠、榉等亚热带阔叶树,再到茂盛的红桧、扁柏、亚极和姬松等温带针叶树,到了3000米以上,那么是以冷极为主的寒带林了。这些奇木异树,在阿里山上汇成一片绿色的海洋。山风劲吹时,山林如惊涛骇浪,发出轰天雷鸣,形成阿里山闻名的万顷林涛。 凡是到阿里山的游客,都要亲眼看看〝阿里山神木〞的雄姿。在阿里山主峰的神木车站东侧,高耸着一棵高凌云霄的大树,树身略倾侧,主干已折断,但树梢的分枝却苍翠碧绿,树高52米左右,树围约23米,需十几人才能合抱。据推算它已有3000多年高龄,约生于周公摄政时代,故被称为〝周公桧〞,是亚洲树王,仅次于美洲的巨极〝世界爷〞。在周公桧的东南方有一棵奇特有味的〝三代木〞。第一代树龄已逾千年,在它老死干枯的躯体中出生的第二代,也已根老壳空,残存的树干上又生出的第三代却枝繁叶茂,碧绿青葱,有3米多高。如此三代,同一根株,树中生树,枯而复荣,实乃世间罕见的神树。

阅读《阿里山纪行》选段,完成1—4题。(共12分) ①满眼是未加采伐的原始森林。潭无鱼鳖,林无鸟兽,偶或有如蝉、如蝇、如蚊的声音,侧耳谛听、分辨、捕捉,却又没有。那是静谧的世界、净洁的世界,甚至可以说是禅的世界。偶有人声也是悄悄的,舍不得打破山间的安宁。同行者都在深深地吸气,仿佛要把整个阿里山的空气都吸进去,不再吐出来。 ②山间的曲径幽路全被青苔染绿,茸茸的、毛毛的、蒙蒙的。这是浓阴遮蔽下的青苔路,离开了那森森万树,离开了那浓浓团阴,决计长不出这么密、这么厚的青苔。它真像一条条绿地毯,紧紧地贴在地表上、台阶上,甚或依附在树干上。 ③森林恰似一片汪洋,无边无际。树木姿态各异,如幢顶,如伞盖,如古寺宝塔。它们排列整肃,如孙武之军阵、秦皇之兵马。树干都是湿漉漉的,已不知多少年浸在山间雾气之中了。虽是盛夏亭午时分,骄阳喷焰,却透不进日光来。我们身上也分明有点薄湿了。忽然间,我觉得,这不就是唐诗中所说的“入云深处亦沾衣”吗 ④在树身之间穿行了一阵,我们终于看到了神木。它是台湾着名的红桧,木有香气,高达58米,胸径6.5米,可以说是罕见的庞然大物。大就成了“精”,成了“神”。它的树龄大约有三千年,被发现的历史也近一个世纪了。这些或许是它被冠名为“神木”的原因吧。同时,我也明白了,没有那无边无际的原始森林,是孕育不出“神木”这样的树中巨子的。 ⑤就在我抵台的前几周,一声焦雷,从神木贯顶而下,一劈为三,中间全成枯焦。两段横卧地上,一段还站着。即令受此巨创,被用碗口粗的钢索系在另几棵原始大树上,神木依然拔地参天,八面威风,雄踞山间,无可匹敌。它仍然是阿里山的标志、灵魂。 1.选文作者通过移步换景,把阿里山一幅幅富有鲜明特征的画面呈现在读者眼前。请你根据提示,概括每幅画面的内容。(4分) 宁静的林区拔地参天的神木 2.选文语言典雅、凝练,极具美感。请从文中选取一个自己喜欢的句子,从修辞角度进行赏析。(3分) 句子: 赏析: 3.选文第一段中的划线句运用了以声衬静的写法,请从下面的诗句中选出与之写法不相同的一项(2分)【】 A.月出惊山鸟,时鸣春涧中。 B.夜静群动息,时闻隔林犬。 C.曲径通幽处,禅房花木深。 D.蝉噪林逾静,鸟鸣山更幽。 4.联系上下文,简析作者为什么说“神木”是“阿里山的标志、灵魂”。(3分) 附答案: 1.青苔染绿的曲径幽路无边的森林(共4分。每空2分,景物和特征各1分) 2.不设统一答案。(共3分。句子1分,赏析中指出修辞并结合句子简单分析2分)

初中语文试卷 马鸣风萧萧 温馨提示: 此套题为Word版,请按住Ctrl,滑动鼠标滚轴,调节合适的观看比例,答案解析附后。 课后达标训练/训练·提升作业 一、双基积累 1.下列加点字的注音正确的一项是() A.莽.莽(mánɡ)山岚.(lán)浓稠.(chóu) B.风靡.(mí)堪.称(kān)幢.顶(chuánɡ) C.静谧.(mì)茸.茸(rónɡ)谛.听(dì) D.红桧.(huì)雄踞.(jù)镶嵌.(qiàn) 2.下列各组词语中书写有误的一项是() A.人迹罕至峰回路转清辙姊妹 B.庞然大物分外醒目青苔纯粹 C.姿态各异排列整肃骤然融会 D.接风洗尘恍如隔世幽情隧道 3.下列句子中标点符号使用有误的一项是() A.即令受此巨创,被用碗口粗的钢索系在另几棵原始大树上,神木依然拔地参天、八面威风、雄踞山间,无可匹敌。

B.下山的路上,不知谁哼起《高山青》:“阿里山的姑娘美如水……” 但整个游程却没有看到一位阿里山姑娘。 C.席上,一位美学家的夫人对我说:“台湾人最喜欢唱的大陆歌曲是 ‘大海啊,大海,就像妈妈一样……’,有些重要的活动还把它作为 合唱的歌曲。” D.售票和入站检票的方式都使人瞬间有一种感受——像是在另一个 时代。 4.仿照示例,以“江上白帆”为开头写一句话。 示例:山上树林不是倒映潭中,而是山林与水潭镶嵌在一起,成了一 幅倒置的水墨画。 仿写:江上白帆_______________,_________________, _________________。 5.综合性学习。 “乡愁是一湾浅浅的海峡/我在这头/大陆在那头”,每每读这句诗,总会引发人们对祖国统一的热切盼望。最近,学校开展了了解宝 岛的综合实践活动,请你主动参与。 (1)请你根据自己了解的知识,向家人介绍一处阿里山的名胜。 答: ___________________________________________________________ _____ ___________________________________________________________

阿里山纪行 1.阅读下面的语段,完成(1)-(4)题。 ①峰回路转,迂曲穿过一片林区,眼前骤.然一亮,出现一泓水潭。它叫姊妹潭,传说曾有两姊妹一起在此投水殉.情而亡。这潭犹如山间一面明镜,清澈透亮,仿佛山林不是倒映潭中,而是与水潭镶嵌.在一起,成了一幅倒置的水墨画。 ②满眼是未加采伐的原始森林。潭无鱼鳖,森林里也没有鸟兽,偶或有如蝉、如蝇、如蚊的声音,侧耳谛.听,捕捉,分辨,却又没有了。那是静谧的世界、净洁的世界,甚至可以说是禅的世界。偶有人声也是悄悄的,舍不得打破山间的安宁。同行者都在深深地吸气,仿佛要把整个阿里山的空气都吸进去,不再吐出来。 (1)请用正楷将语段中画线的词语工整地书写在“田”字格里。 (2)请给语段中加点的字注上汉语拼音。 骤.然(zhòu)殉.情(xùn)镶嵌.(qiàn)谛.听(dì)(3)请根据第②段画线句子的意思,将其改成与前一句句式一致的句子,改后的句子为:林无鸟兽。 (4)第②段有一处病句,请找出来并加以修改。(不抄原句,直接写修改后的句子)偶或有如蝉、如蝇、如蚊的声音,侧耳谛.听,分辨,捕捉,却又没有了。 2.下列两组词语中,每组都有一个错别字,请找出并改正。 (1)隧道山岚纯粹人迹罕至风糜一时 (2)青苔雄踞弦律庞然大物穿肌透骨 (1)糜改为靡(2)弦改为旋 3.说出下列语句所使用的修辞手法并体会其表达作用。 (1)这潭犹如山间一面明镜,清澈透亮,仿佛山林不是倒映潭中,而是与水潭镶嵌在一起,成了一幅倒置的水墨画。 修辞手法:比喻 作用:以“明镜”来比喻水潭,突出其“清澈透亮”的特点。以“水墨画”比喻水木相映的美景,生动形象地写出了景物的特征。 (2)树木姿态各异,如幢顶,如伞盖,如古寺宝塔。 修辞手法:比喻、排比 作用:运用比喻生动形象地写出了树木的盘曲之势,排比的句式增强了语言的气势。 (3)忽然间,我觉得,这不就是唐诗中所说的“入云深处亦沾衣”吗? 修辞手法:引用 作用:引用诗句说明了森林的幽深,空气的湿润,增强了感染力和说服力。 4.综合性学习。 大自然是万物的摇篮,人类是摇篮中的孩子。自然之美陶冶人的情操,愉悦人的身心,

陕西省汉中市八年级语文《阿里山纪行》学案(无答案) 班级姓名 (2)不过,它经过改装,变成了纯悴的旅游性小火车,还顽有古式小火车的模样和情调。()(3)这是浓荫遮蔽下的青苔路,离开了那森森万树,离开了那浓浓团荫,绝计长不出这么密、这么厚的青苔。() 3.下列句子没有语病的一句是( ) A.《水游》全书重要人物中至少有一打以上各有各的面目。 B.最初是作者出名全靠作品的力量,到后来是作品有名全亏作者的招牌。 C.该厂先后被评为上海市先进企业和二轻局文明单位,南市区政府连续五年授予该厂“重合同、守信誉”单位。 D.凡在本店购货满300元者,本店将惠赠一份精美的礼品。 4.在下面横线上填上合适的关联词语,使句子语气通畅,表意正确。 ⑴这种小火车,我们在祖国东北的深山老林子里才能见到。 ⑵山上树林不是倒映在潭中,与水江镇嵌在一起,成了一幅倒置的水墨画。

⑶下山的路上,不知谁哼起了《高山情》,“阿里山的姑娘美如水”,但整个旅程没有看到。 5.解释下列句中加粗的词语。 (1)一批台湾学者为我接风洗尘:________________________________ (2)引发了我们的思古幽情:________________________________ (3)它堪称山间一明镜:________________________________ (4)盛夏亭午时分:________________________________ (5)无可匹敌:________________________________

《阿里山纪行》互动学习评价 班级姓名 坐对一山青 ——日月潭的沉思 ①我真愿永远这样静静地坐着。静静地,静静地,坐对一山青。 ②坐对一山青,把心灵开放,向着一个绝俗的世界,真美。采集风景的人们到哪儿去了?竟把这一片宁静的山水,独留给我。这样最好,在冥坐中,我才能摄得两眼盈盈的波光,两眼青青的山色!说也奇怪?为什么人们都媚惑于一潭明艳,却无视这满山青翠呢?是为了这座山过于拙朴?还是因为人心多窍?我,愿望只有一个:我爱这座山。我不是没有见过那些耸峙的高峰的,匍匐在千仞绝壁之下,人啊,便挣扎在无望的卑微里。因此,我爱这座山,爱就爱这份平凡。它安稳地矗立在水之湄,不以巍峨震慑我,不以奇奥炫惑我,在金色的阳光下,却自有一份庄严在。九月的阳光,像一脉透明的灵泉,把长空洗得好蓝好辽阔。满山林木,也沐着阳光的爽朗,绿得纯净、绿得年轻、绿得好耀眼!在无边无际的亮蓝上抹下一大丛浓绿,除了自然,任谁的彩笔也无法把风景画得这么令人惊心!啊!这不像是九月,要不,我得说秋天仍是生命的季节。看这座山吧,每一片林子,每一块绿坡,甚至每一张高举的叶片上,都展示着最放纵的生命。不必解释也不能解释,我只能喃喃地独语:这是神! ③坐对一山青,把心灵开放,向着一个绝俗的世界,真美。可是别以为这么容易就认识了山,山有一千个面貌,每个面貌都含蕴着奇异的风采。看啊!不知道什么时候,山岚已悄然升起,空溕溕的一片白,才涨上了山腰忽而又沿着山脊流淌向幽谷,俏丽的丝丝缕缕,若有若无的牵连着,徜徉在峰颠林梢,可不是么?雾掩云遮,风情千种,这座山一下子就妩媚得像三月的新娘。让人怎么也难以相信,它本来拙朴的样子,也有如此细腻的情韵?但是,对这突如其来的景象,顿感迷离!烟云的浓浓淡淡且别管,阳光的明明暗暗且别管,峰峦的隐隐约约且别管,在这织梦的时刻,我知道,我需要的是一份醉意的朦胧。沉醉吧!沉醉吧!在纯然的沉醉中,

阿里山纪行(节选)满眼是未加采伐的原始森林。①潭无鱼鳖,林无鸟兽,②偶或有如蝉、如蝇、如蚊的声音,侧耳谛听、分辨、捕捉,却又没有了。那是静谧的世界、净洁的世界,甚或禅的世界。偶有人声也是悄悄的,舍不得打破山间的安宁。同行者都在深深地吸气,仿佛要把整个阿里山的空气都吸进去,不再吐出来。几乎在树身之间穿行,我们终于看到了神木。它是台湾著名的红桧,木有香气,高达58米,胸径6.5米,可以说是罕见的庞然大物。大就成了”精”,成了”神”。其树龄约有三千年,被发现的历史也近一个世纪了。这些或许是它被冠名为”神木”的原因吧。同时,我也明白了,没有那无边无际的原始森林,是孕育不出”神木”这样的树中巨子的。下山的路上,不知谁哼起《高山青》,”阿里山的姑娘美如水,”但整个游程却没有看到。山中,树多人少,不知道阿里山的姑娘究竟在何方。树密、阴厚,仿佛能揉出浓汁。我只觉得,阿里山的风光美如画? 1、神木为什么被称之为”神木”? 2、你怎么理解划线句①,那些鱼、鸟、兽到哪里去了呢? 3、结合划线句②,说说作者当时的感受。 4、作者没有见到阿里山的姑娘,他遗憾吗?阿里山的姑娘究竟在哪里呢?答案:1、神木体形巨大,历史悠久,所以被冠名为”神木”2、人们连说话都是悄悄的,没有去打扰这些鱼、鸟、兽,它们也没有必要出来四散逃窜,所以它们就在游客身边,说明游客的环保意识很强,在这里,人与自然是融洽的、和谐的。3、作者可以感觉到山林的幽静,”如蝉、如蝇、如蚊”三个比喻写出了山林里若有若无的声音,以声反衬静。4、作者领略了阿里山美丽的风光,如同见到了一位美丽的阿里山姑娘,他也坚信阿里山的山水可以养育出如山水般清新脱俗的阿里山姑娘,他并不遗憾,这个姑娘已被他装在心里了。(或,作者不会感到遗憾,阿里山姑娘只是一种美的象征,作者在美丽的阿里山山水中已经看到了阿里山的姑娘,并把她永远放在了心里。)

八年级语文(上册)第四单元 第18课阿里山纪行 班级学号姓名得分 一.基础知识及运用。 1.根据拼音填字成词:(4分) 风mǐ静谧líng听雄jīn山间 2.在括号中填入恰当的词语。(4分) 下山的路上,不知谁哼起《高山青》,“阿里山的姑娘美如水”,但整个游程却没有看到。山中,树()、人(),不知阿里山的姑娘究竟在何方。树()、阴(),仿佛能揉出浓汁。我只觉得,阿里山的风光美如画。 3.下面括号中的词语读音相同,请选用合适的填人空格,并简要说明选用理由:(4分) (1)潭无鱼鳖,林无鸟兽,偶有如、如蝇、如蚊的声音……那是静谧的世界、洁净的世界,甚或是的世界。(禅蝉) (2)虽到了人迹罕的地方,却令人兴倍增。(至致) 4.本文描写了阿里山的哪些景物?字里行间寄寓了作者怎样的思想感情?(4分) ___________________________________________________________ 二.阅读理解、分析。 (一) 不到阿里山,何以能说到了台湾?这倒不尽然是看那“美如水”的“阿里山姑娘”。从台北松山机场搭机,仅四十分钟就到了台湾的中部城市嘉义,然后改乘森林小火车进山。这种小火车我们只有在祖国东北的深山老林子里才能见到。不过,它经过了改装,变成了纯粹的旅游性小火车,颇有古式小火车的模样和情调。也是那样的牵引机,也是那样的咣当咣当声,它使我们觉得时空倒退,引发了我们的思古幽情。过莽莽不尽的林海,不断爬高、上升,山下尚是阳光灿烂,上山渐渐地云雾浓稠。山岚云气入车窗又出车厢而去。山下尚是汗水津津,山间则是凉气侵入了。那股凉气给人的感觉不在温度,而在穿肌透骨的力度。经过三个小时的运行,到了阿里山站。那也是一颇有古式风味的森林小火车站。售票和入站检票的方式都使人有一种瞬间感受——像是在另一个时代。这或许是台湾人搞旅游的一种独特方式,使人恍如隔世,以满足现代人所需要的古典文化感觉。 5.文中方框中应加入的动词依次是________________________。(3分)

黑林中学师生共用讲学稿 科目:语文执笔:审核:课型:新授课学生姓名:备课时间: 授课时间:课时编号: 《阿里山纪行》 吴功正 教学目标: 1.反复读全文,感受“阿里山的风光美如画”。 2.学习游记采用移步换景的写法,描写了阿里山的风光。 3.理解作者赞扬台湾人民的生态意识和利用生态发展旅游的理念,表达两岸人民的心融合起来的愿望。 4.学习文章富于音乐美和情韵美的语言。 教学重点与难点: 1.教学重点:教学目的要求2 2.教学难点:教学目的要求4 教学时数:两课时 教学设想:学生自主探究和合作学习相结合,教师作一般性的引导。 教学过程: 第一课时 学习目标:熟读课文,感受阿里山的如画风光,体会课文的移步换景手法。 课前学习:自读课文,查找资料了解阿里山。 课堂学习: 第一块:整体感知课文(教学步骤教师活动学生活动) 1、织学生交流预习情况,学生交流、思考与运用。 2、播放歌曲《阿里山的姑娘》后提出问题:阿里山给人的最初印象是什么?(要求用原文的词语回答),学生欣赏、思考、发言。 3、织学生配乐朗读课文,让学生通过声情并茂的朗读进一步感受阿里山的如画风光。学生朗读、感受。 第二块:理解课文内容(教学步骤教师活动学生活动) 1、在文中划出作者游览的线路,说说课文描写了阿里山的哪些景物,并说说这些景物的特点。(让学生了解移步换景、寓情于景的写法)。学生圈画、思考并发言。 2、读了课文,你对阿里山、阿里山的神木一带的风光有了哪些认识和感受?你是怎样理解置身阿里山中的作者的思想感情?结合内容思考"探究·练习一"。学生思考、发言。 第三块:语文活动(教学步骤教师活动学生活动) 结合台湾人民利用生态发展旅游的理念,对扬州的旅游业的发展提几条建议。学生讨论、交流。 第四块:布置作业 抄写生字词,完成《同步导学》的相关作业。 第二课时 学习目标:

十八阿里山纪行 第二课时 【学习目标】 1、进一步了解阿里山的特点。 2、品味富有音乐美和情韵美的语言,体会课文表达的感情。 【学习重点、难点】 品味富有音乐美和情韵美的语言。 一、自主学习 1、假如你是吴功正先生阿里山之行的导游,你将如何介绍今天的行程?请快速浏览课文,参 照标明作者行踪的语句,填写完善下列解说词。 (温馨提示:注意安排好说话的顺序。还有啊,千万别忘了你是导游,要注意语态和礼貌哦。)大家好!非常高兴,今天由我带领大家一起游览阿里山,宴会结束后,我们将从()乘飞机到达中部城市( ),然后改乘( )进山,经过3个小时的运行后我们会到达( ),从这里开始我们需要步行上山,穿过一片(),我们会看到(),迈过()间的(),最终将会欣赏到阿里山的标志和灵魂——( )… 二、合作探究 1、请用自己喜欢的方式读课文,你认为写得好的地方可以反复朗读,体会它好在哪里? (1)潭无鱼鳖,林无鸟兽,偶或有如蝉、如蝇、如蚊的声音,侧耳谛听、分辨、捕捉,却又没有。 那是静谧的世界、净洁的世界,甚或禅的世界。偶有一人声也是悄悄的,舍不得打破山间的安宁。 (2)森林恰似一片汪洋,无边无际。其盘曲之势,如幢顶,如伞盖,又如古寺宝塔,真不知树躯有多少围、树身有多么高。它们排列之整肃,如孙武之军阵,秦皇之兵马。

(3)山中,树多、人少,不知阿里山的姑娘究竟在何方。树密、阴厚,仿佛能揉出浓汁。我只觉得,阿里山的风光美如画。 2、从作者对阿里山不同风光的描写中,作者对阿里山有着怎样的感情?作者的这种感情在文 中有没有直接表露出来?你是通过什么体会到的?我们可以看出作者运用了怎样的写作手法? 三、交流展示 四、达标检测 课文一开头就引用大陆人和台湾人各自喜欢的对方的歌。你认为作者这样安排结构在表情达意上有什么作用? 欢迎您的下载,资料仅供参考!

《阿里山纪行》阅读训练附 答案 集团文件发布号:(9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

阅读《阿里山纪行》选段,完成1—4题。(共12分) ①满眼是未加采伐的原始森林。潭无鱼鳖,林无鸟兽,偶或有如蝉、如蝇、如蚊的声音,侧耳谛听、分辨、捕捉,却又没有。那是静谧的世界、净洁的世界,甚至可以说是禅的世界。偶有人声也是悄悄的,舍不得打破山间的安宁。同行者都在深深地吸气,仿佛要把整个阿里山的空气都吸进去,不再吐出来。 ②山间的曲径幽路全被青苔染绿,茸茸的、毛毛的、蒙蒙的。这是浓阴遮蔽下的青苔路,离开了那森森万树,离开了那浓浓团阴,决计长不出这么密、这么厚的青苔。它真像一条条绿地毯,紧紧地贴在地表上、台阶上,甚或依附在树干上。 ③森林恰似一片汪洋,无边无际。树木姿态各异,如幢顶,如伞盖,如古寺宝塔。它们排列整肃,如孙武之军阵、秦皇之兵马。树干都是湿漉漉的,已不知多少年浸在山间雾气之中了。虽是盛夏亭午时分,骄阳喷焰,却透不进日光来。我们身上也分明有点薄湿了。忽然间,我觉得,这不就是唐诗中所说的“入云深处亦沾衣”吗④在树身之间穿行了一阵,我们终于看到了神木。它是台湾着名的红桧,木有香气,高达58米,胸径6.5米,可以说是罕见的庞然大物。大就成了“精”,成了“神”。它的树龄大约有三千年,被发现的历史也近一个世纪了。这些或许是它被冠名为“神木”的原因吧。同时,我也明白了,没有那无边无际的原始森林,是孕育不出“神木”这样的树中巨子的。 ⑤就在我抵台的前几周,一声焦雷,从神木贯顶而下,一劈为三,中间全成枯焦。两段横卧地上,一段还站着。即令受此巨创,被用碗口粗的钢索系在另几棵原始大树上,神木依然拔地参天,八面威风,雄踞山间,无可匹敌。它仍然是阿里山的标志、灵魂。 1.选文作者通过移步换景,把阿里山一幅幅富有鲜明特征的画面呈现在读者眼前。请你根据提示,概括每幅画面的内容。(4分) 宁静的林区拔地参天的神木 2.选文语言典雅、凝练,极具美感。请从文中选取一个自己喜欢的句子,从修辞角度进行赏析。(3分) 句子: 赏析: 3.选文第一段中的划线句运用了以声衬静的写法,请从下面的诗句中选出与之写法不相同的一项(2分) 【】 A.月出惊山鸟,时鸣春涧中。 B.夜静群动息,时闻隔林犬。 C.曲径通幽处,禅房花木深。 D.蝉噪林逾静,鸟鸣山更幽。 4.联系上下文,简析作者为什么说“神木”是“阿里山的标志、灵魂”。(3分) 附答案: 1.青苔染绿的曲径幽路无边的森林(共4分。每空2分,景物和特征各1分) 2.不设统一答案。(共3分。句子1分,赏析中指出修辞并结合句子简单分析2分) 3.C(2分) 4.因为神木巨大,历史悠久,遭受巨创依然八面威风,雄踞山间。(3分。视内容和语言,按3、2、1给分)

【主持词大全】 《阿里山纪行》苏教版八年级上册语文第18课课文,以下是阿里山纪行课文原文内容,供大家阅读。 阿里山纪行课文原文 台北市的一家酒店里,一批台湾学者为我接风洗尘。席上一位美学家的夫人对我说“台湾人最喜欢唱的大陆歌曲是‘大海啊,大海,就像妈妈一样……’有些重要的活动还作为合唱的歌曲。”我一听,心里一动,立刻说“我们那边最喜欢唱的台湾歌曲是《高山青》。”这首歌在大陆曾风靡一时,至今仍在传唱。于是,宴席上便轻轻回荡着两支歌的旋律,我和这批台湾学者的心似乎融会起来了。 不到阿里山,何以能说到了台湾?这倒不尽然是看那“美如水”的“阿里山姑娘”。从台北松山机场搭机,仅四十分钟就到了台湾的中部城市嘉义,然后改乘森林小火车进山。这种小火车我们只有在祖国东北的深山老林子里才能见到。不过,它经过了改装,变成了纯粹的旅游性小火车,颇有古式小火车的模样和情调。也是那样的牵引机,也是那样的咣当咣当声,它使我们觉得时空倒退,引发了我们的思古幽情。穿过莽莽不尽的林海,不断爬高、上升,山下尚是阳光灿烂,上山渐渐地云雾浓稠。山岚云气漫入车窗又溢出车厢而去。山下尚是汗水津津,山间则是凉气侵人了。那股凉气给人的感觉不在温度,而在穿肌透骨的力度。经过三个小时的运行,到了阿里山站。那也是一个颇有古式风味的森林小火车站。售票和入站检票的方式都使人有一种瞬间感受——像是在另一个时代。这或许是台湾人搞旅游的一种独特方式,使人恍如隔世,以满足现代人所需要的古典文化感觉。 不到神木,又何以能说到了阿里山?从火车站到神木,尚有一段路程。我自小练过脚板,如今抬腿一二十里也是寻常事。但是,陪同的台湾学者却不能都这样。加之一般车辆不让进山,这时便有人上来揽生意了。他们是山区的森林救护队,职责是救护在野林子里迷失的游客,现在却私下里搞“创收”。为躲避进山的门卫检查,让我们徒步穿过进口处,他们把车子停放在人所罕至的地方,然后,把我们送到深山更深处。 峰回路转,迂曲穿过一片林区,眼前骤然一亮,出现一泓水潭。它堪称山间一面明镜,清澈透亮。山上树林不是倒映潭中,而是山林与水潭镶嵌在一起,成了一幅倒置的水墨画。 满眼是未加采伐的原始森林。潭无鱼鳖,林无鸟兽,偶或有如蝉、如蝇、如蚊的声音,侧耳谛听、分辨、捕捉,却又没有。那是静谧的世界、净洁的世界,甚或禅的世界。偶一人声也是悄悄的,舍不得打破山间的安宁。同行者都在深深地吸气,仿佛把整个阿里山的空气都吸进去,又仿佛吸进去以后凝化在体内而不要吐出来。 山间的曲径幽路全被青苔染绿,茸茸的、毛毛的、濛濛的。这是浓阴遮蔽下的青苔路,离开了那森森万树,离开了那浓浓团阴,决计长不出这么密、这么厚的青苔。它真像一条条绿地毯,紧紧地贴在地表上、台阶上,甚或依附在树干上。 森林恰似一片汪洋,无边无际。其盘曲之势,如幢顶,如伞盖,又如古寺宝塔,真不知树躯有多少围、树身有多么高。它们排列之整肃,如孙武之军阵、秦皇之兵马。树干都是湿

《阿里山纪行》 教学目标1. 能流利地朗读课文。 2.领略阿里山的如画风光,感知多姿多彩的大千世界 教学 重点 领略阿里山的如画风光,感知多姿多彩的大千世界 教学 难点 体味本文优美的语言 教学方法自主学习展示交流 教学过程 备课备注 初读文本·品鉴词句 一、读课文至少三遍。 二、字音互填,并补充你认为重要的字词(以书下注释和字词表为主)。 一háng() mǎng莽()溢.出()xiāng 嵌()鱼biē()静谧.()红桧.()孕.生()风靡() 三、解释词语 匹敌: 骤然: 恍如隔世: 静谧: 庞然大物: 堪称: 谛听: 山岚: 四、本文是一篇游记,游记大都以作者的行踪为线索谋篇成文。快速浏览课文找出表作者行踪的短语或句子。(在文中画出)并写在下面横线上。A、B、C三组学生均需默写。(小组默写) A、B组学生必须完成。

架构课文知识框架: 阿里山记行 (顺序:) 五、作者能抓住景物的特征进行描写,请仔细阅读文本,找出重点词句,归纳景区特点。 林海:小火车站: 潭水:林区: 青苔路:森林: 神木: 六、文章开头结尾都引用歌曲,有什么好处? 知人论世,了解背景 1.1943年10月出生,江苏如皋人。中共党员。作家,文艺 评论家。享受国务院颁发的政府特殊津贴,主要从事中 国文学史、中国美学史,断代美学史等的研究。 2.阿里山简介:台湾旅游景点阿里山共由十八座高山组成, 属于玉山山脉的支脉,现在新中横公路已将阿里山与玉 山风景区串连起来。日出、云海、晚霞、森林与高山铁 路,合称阿里山五奇,而邹族原住民人文资源给阿里山 更增添了许多奇趣。 阿里山国家风景区范围涵盖了阿里山森林游乐区及瑞 里、丰山、太和等汉人村落,以及邹族的达邦、山美、 茶山等部落。阿里山国家风景区面积广大,最为人知的 莫过于阿里山森林游乐区。台湾旅游景点阿里山拥有非 常丰富的森林资源,其中以桧木原始林最为珍贵。受到 高度的影响,阿里山植物分布呈现热带、暖带、温带与 寒带。一八九九年日本人发现阿里山森林后,将这片原 始林辟建为重要林场,台湾光复后,为了保育乃禁止砍 伐,开发为森林游乐区。每年三月中旬至四月中旬的阿 里山花季,山樱、吉野樱与重瓣樱等,将整座山装点成