2009年4月第47卷第11期·论著·

急性髓系白血病(Acute myeloid leukemia,AM L)是一种以造血干/祖细胞获得性突变为特征的恶性克隆性疾病,大约55%的成人病例在诊断时出现非随机的克隆性染色体异常,儿童病例的检出率更高,但正常核型检出率在AM L中达到40%~47%[1]。染色体畸变能在转录水平干扰造血调控、影响髓系细胞分化,因此快速、简便地获得患者染色体遗传缺陷的信息是临床亟待解决的问题。本研究采用多重RT-PCR方法一次可同时检测29种基因重排,提高了隐匿性染色体易位的检出率,用于初诊时的筛选,对临床分型、预后判断及指导个体化治疗具有重要价值。

1材料与方法

1.1对象

选取2006年1月~2008年11月山西医科大学第二医院及山西省儿童医院血液科门诊或住院AM L初治患者60例,男30例,女30例,年龄1~70岁,中位年龄35岁。所有病例均经临床、形态学、免疫学和组化染色确诊,分别为M1、M2、M3、M4各12例,M5、M6各6例。所有病例均进行了染色体核型分析。

1.2方法

1.2.1试剂和仪器TRIzol试剂盒购自美国Gibco/BRL公司;AM V逆转录酶、RNAsin、TaqDNA聚合酶购自美国Promega公司。PCR扩增仪为美国Perkin-Elmer公司产品。

1.2.2细胞总RNA的提取和逆转录反应全部病例于初诊化疗开始前采取骨髓标本2~3mL,用淋巴细胞分离液提取单个核细胞,按Trizol一步法提取细胞总RNA,分光光度计测定A260值、A280值,以AM V逆转录酶系合成cDNA。引物序列参照文献[1]方法设计。逆转录广泛表达的转录因子(E2A)mRNA为内对照。1.2.3多重巢式RT-PCR两轮均平行设置8组含有混合引物的多重PCR,同时检测29种染色体易位和畸变所形成的86种剪接形式。每组检测的融合基因包括:第Ⅰ组inv(16)的CBF/M YH11;t(X;11)的M LL/AFX;t(6;11)的M LL/AF6;t(11;19)

正常核型急性髓系白血病患者融合基因的检测

赵瑾1*周永安1△苏丽萍1武坚锐2王恺1解菊芬1马莉1石磊3

(1.山西医科大学第二医院血液科;2.山西省儿童医院检验科;3.山西医科大学第二医院风湿科,太原030001)

[摘要]目的探讨急性髓系白血病(AM L)患者染色体畸变所形成的易位相关融合基因的临床和实验的关系。方法采用多重巢式RT-PCR方法和染色体核型分析技术对60例AM L患者的融合基因进行分析。结果18例(30%)正常核型的AM L 患者分别检测出有PM L/RARα、AM L1/ETO、TLS/ERG、CBFβ/M YH11和M LL/AF9等5种融合基因的存在。结论多重巢式RT-PCR技术可用于白血病患者初诊时染色体畸变的筛选,可在核型正常的AM L患者中检出隐匿的染色体易位,对AM L 的诊断分型具有重要帮助,进一步指导临床个体化治疗。

[关键词]急性髓系白血病;融合基因;多重RT-PCR;正常核型

[中图分类号]R733.7[文献标识码]A[文章编号]1673-9701(2009)11-11-03

Det ect ion of Fusion Genes in Acut e Myeloid Leukemia Pat ient s wit h Nor mal Kar yot ypes

ZHAO Jin1ZHOU Yongan1SU Liping1WU Jianrui2WANG Kai1XIE Jufen1MA Li1SHI Lei3

1.Department of Haematology,the Second Teaching Hospital of Shanxi M edical University;

2.Children's Hospital of Shanxi;

3.Department of Rheumatism,the Second Teaching Hospital of Shanxi M edical University,Taiyuan030001

[Abst r act]Object ive To investigate the fusion genes derived from chromosome structural aberrations in patients with acute myelocytic leukemia determined by multiplex RT-PCR and explore its potential clinical significance in diagnosis,treatment and prognosis evaluation. Met hods Bone marrow samples from60patients were analyzed with a novel multiplex nested RT-PCR and examination for chromosome karyotype.Result s5types of fusion genes such as PM L/RARα,AM L1/ETO,CBFβ/M YH11,TLS/ERG,M LL/AF9were detected in18(30%)patients with normal karyotypes by multiplex RT-PCR.Conclusion M ultiplex RT-PCR technique can quickly screen chromosome structural aberrations in patients with newly diagnosed leukemia.It is useful in detection of fusion genes in acute myeloid leukemia(AM L)with normal karyotypes and it would refine the karyotype analysis,help us to improve classification of the leukemia types of M ICM and to direct individulized chemotherapy.

[Key Words]Acute myeloid leukemia;Fusion gene;M ultiplex RT-PCR;Normal karyotype

*山西医科大学硕士研究生在读

△通讯作者

CHINA MODERN DOCTOR中国现代医生11

2009年4月第47卷第11期

(下转第19页)

的M LL/ELL 。第Ⅱ组t (1;11)的M LL/AF1p ;t (11;17)的M LL/AF17;t (10;11)的M LL/AF10;dupM LL 的M LL/M LL 。第Ⅲ组t (1;19)的E2A/PBX1;t (17;19)的E2A/HLF ;t (12;21)的TEL/AM L1;SIL/TAL1D 。第Ⅳ组t (

8;21)的AM L1/ETO ;t (3;21)的AM L1/M DS1;t (16;21)的TLS/ERG ;HOX11。第Ⅴ组t (4;11)的M LL/AF4;t (11;19)的M LL/ENL ;t (9;11)的M LL/AF9;t (1;11)的M LL/AF1q 。第Ⅵ组t (9;22)的BCR/ABL ;t (9;12)的TEL/ABL 。第Ⅶ组t (6;9)的DEK/CAN ;t (9;9)的SET/CAN ;EV1。第Ⅷ组t (11;17)的PLZF/RAR α;t (15;17)的PM L/RAR α;t (2;5)的NPM /ALK ;t (5;17)的NPM /RAR α;t (3;5)的NPM /M LF1。以上引物均由上海生物工程技术有限公司合成。

巢式第1轮PCR :25μl 反应体系中,含有10×buffer 2.5μl ,25mmol/L M gCl 21.5μl ,10mmol/L dNTP 0.5μl ,外侧引物(5pmol/条)2.5μl ,cDNA 2.5μl ,Taq DNA 聚合酶1.25U 。PCR 条件为:95℃5min ,95℃变性30s ,58℃退火30s ,72℃延伸1min 。共25个循环,4℃保存。

巢式第2轮PCR 25μl 反应体系中,含有10×buffer 2.5μl ,25mmol/L M gCl 21.5μl ,10mmol/L dNTP 0.5μl ,内侧引物(5pmol/条)3.2μl ,第1轮PCR 产物2μl ,Taq DNA 聚合酶1.25U 。PCR 条件为:95℃5min ,95℃变性30s ,58℃退火30s ,72℃延伸1min 。共25个循环,72℃延伸10min ,4℃保存。

1.2.4分离PCR 上述多重巢式PCR 中的外、内侧引物均为包含数对引物的混合引物,可扩增出数种融合基因的剪接形式,对应片段的大小及其电泳的位置彼此接近。因此,需要根据阳性条带组所含引物的对数,设立相应组数的分离PCR ,每组只加入一对引物,以确定第2轮巢式PCR 可疑阳性条带所对应的剪接形式。反应体系(25μl

)包括:10×buffer 2.5μl ,25mmol/L M gCl 21.5μl ,10mmol/L dNTP 0.5μl ,引物(5pmol/条)1μl ,第1轮产物2μl ,Taq DNA 聚合酶1U 。反应条件与巢式第2轮PCR 相同。1.2.5电泳和扫描

1%琼脂糖凝胶电泳,BIO-RAD 凝胶成像系

统观察、

照相,对底片进行灰度扫描。1.2.6染色体核型分析

采用直接法、24h 培养法和同步法制备

染色体,采用R 带或G 带技术显带。根据《人类细胞遗传学国际命名体制(ISCN1995

)》描述核型。2结果

2.1染色体核型分析60例均为正常核型。男性为46,XY ;女性为46,XX 。

2.2多重巢式RT-PCR结果

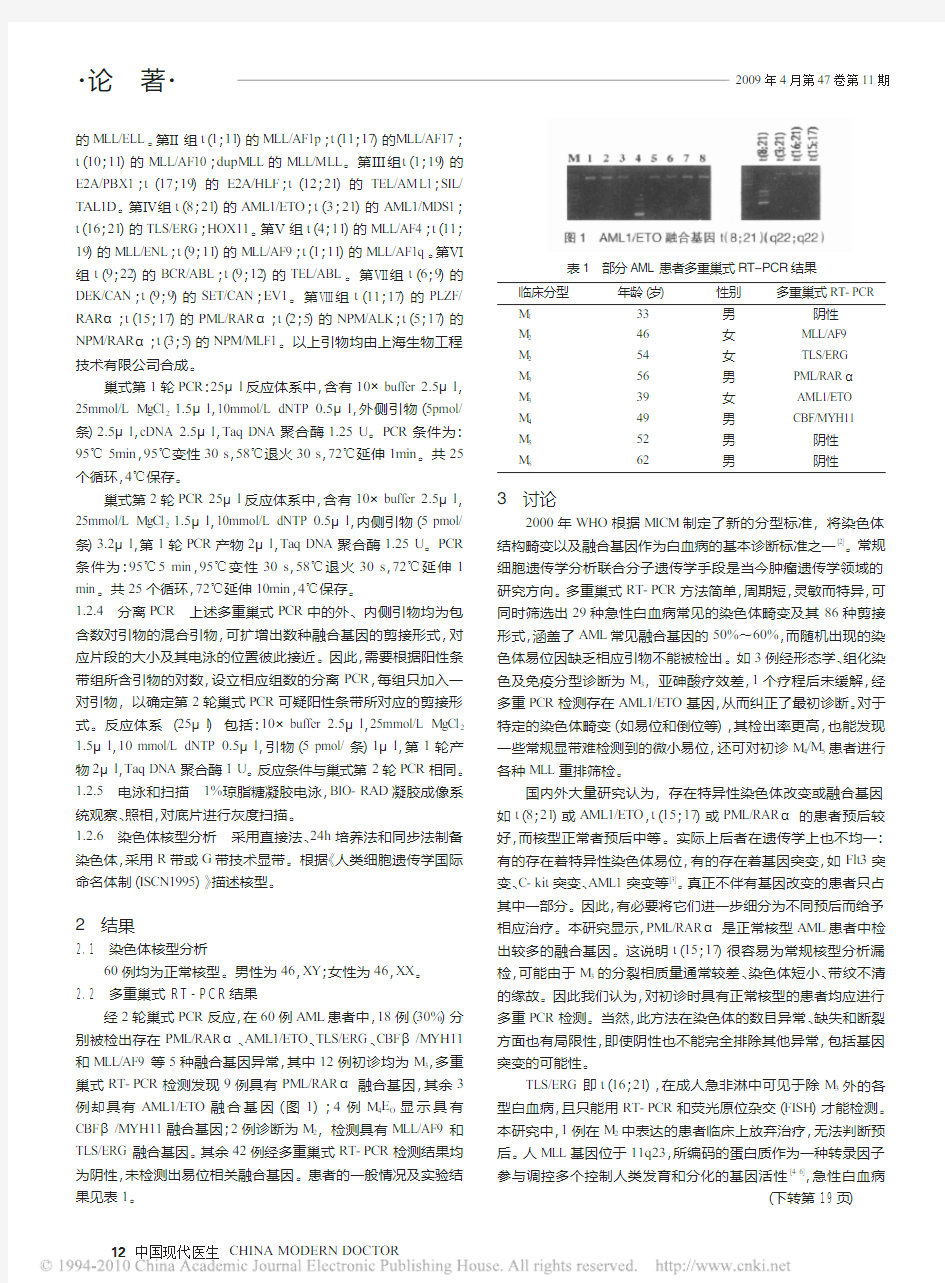

经2轮巢式PCR 反应,在60例AM L 患者中,18例(30%)分别被检出存在PM L/RAR α、AM L1/ETO 、TLS/ERG 、CBF β/M YH11和M LL/AF9等5种融合基因异常,其中12例初诊均为M 3,多重巢式RT-PCR 检测发现9例具有PM L/RAR α融合基因,其余3例却具有AM L1/ETO 融合基因(图1);4例M 4E O 显示具有CBF β/M YH11融合基因;2例诊断为M 2,检测具有M LL/AF9和TLS/ERG 融合基因。其余42例经多重巢式RT-PCR 检测结果均为阴性,未检测出易位相关融合基因。患者的一般情况及实验结果见表1。

3讨论

2000年WHO 根据M ICM 制定了新的分型标准,将染色体

结构畸变以及融合基因作为白血病的基本诊断标准之一[2]。常规细胞遗传学分析联合分子遗传学手段是当今肿瘤遗传学领域的研究方向。多重巢式RT-PCR 方法简单,

周期短,灵敏而特异,可同时筛选出29种急性白血病常见的染色体畸变及其86种剪接形式,涵盖了AM L 常见融合基因的50%~60%,而随机出现的染色体易位因缺乏相应引物不能被检出。如3例经形态学、组化染色及免疫分型诊断为M 3,亚砷酸疗效差,1个疗程后未缓解,经多重PCR 检测存在AM L1/ETO 基因,从而纠正了最初诊断。对于特定的染色体畸变(如易位和倒位等),其检出率更高,也能发现一些常规显带难检测到的微小易位,还可对初诊M 4/M 5患者进行各种M LL 重排筛检。

国内外大量研究认为,存在特异性染色体改变或融合基因如t (8;21)或AM L1/ETO ,t (15;17)或PM L/RAR α的患者预后较好,而核型正常者预后中等。实际上后者在遗传学上也不均一:有的存在着特异性染色体易位,有的存在着基因突变,如Flt3突变、C-kit 突变、AM L1突变等[3]。真正不伴有基因改变的患者只占其中一部分。因此,有必要将它们进一步细分为不同预后而给予相应治疗。本研究显示,PM L/RAR α是正常核型AM L 患者中检出较多的融合基因。这说明t (

15;17)很容易为常规核型分析漏检,可能由于M 3的分裂相质量通常较差、染色体短小、带纹不清的缘故。因此我们认为,

对初诊时具有正常核型的患者均应进行多重PCR 检测。当然,此方法在染色体的数目异常、缺失和断裂方面也有局限性,即使阴性也不能完全排除其他异常,包括基因突变的可能性。

TLS/ERG 即t (16;21),在成人急非淋中可见于除M 3外的各型白血病,且只能用RT-PCR 和荧光原位杂交(FISH )才能检测。本研究中,1例在M 2中表达的患者临床上放弃治疗,无法判断预后。人M LL 基因位于11q23,所编码的蛋白质作为一种转录因子参与调控多个控制人类发育和分化的基因活性[4-6],急性白血病

表1部分AML 患者多重巢式RT-PCR 结果

图1AML1/ETO 融合基因t (8;21)(q22;q22)临床分型

年龄(岁)

性别多重巢式RT-PCR

M 1M 2M 2M 3M 3M 4M 5M 6

3346545639495262

男女女男女男男男

阴性MLL/AF9TLS/ERG PML/RAR αAML1/ETO CBF/MYH11

阴性阴性

·论著·

12中国现代医生CHINA MODERN DOCTOR

2009年4月第47卷第11期

约有5%多重巢式RT-PCR 结果中的10%可检测到其改变。M LL 基因改变常具有显著的重组异质性,而这种异质性与各系的分布无明显相关性[5],并认为是高危白血病的依据。我们的结果与之一致,1例存在M LL 基因重排,在诱导缓解后6个月内早期复发。过去认为,凡涉及M LL 基因重排的白血病疗效大都不好,预后不佳。但近年研究发现,携带t (9;11)(p22;q23)的儿童AM L 较携带其他重排的AM L 预后好,其形态学常为AM L-M 5亚型,并且t (9;11)阳性的AM L-M 5较t (9;11)阴性的AM L-M 5预后也要好

[4,7]

。

[参考文献]

[1]Pallisgaard N ,Horland P ,Riishoj DC ,et al.M ultiplex reverse transcrip-tion-polymerase chain reaction for simultaneous screening of 29translo-cations and chromosomal aberrations in acute leukemia[J].Blood ,1998,92(2):574-588.

[2]Vardiman JW ,Harris NL ,Brunning RD.The World Health Organization (WHO )classification of the myeloid neoplasms[J].Blood ,2002,100(7):2292-2302.

[3]黄梅,

李春蕊,周剑峰,等.多重巢式RT-PCR 检测90例恶性血液病常见染色体融合基因分析[J].中华内科杂志,2006,3(45):236-237.[4]Bienz M ,Ludwig M ,Mueller BU ,et al.Risk assessment in patients with acute myeloid leukemia and a normal karyotype[J].Clin Cancer Res ,2005,11(4):1416-1424.

[5]马力,薛永权,潘金兰,等.应用逆转录多重PCR 方法检测正常核型急性白血病患者的易位相关融合基因[J].中国实验血液学杂志,2006,14(2):228-231.

[6]李志刚,吴敏媛,赵玮,等.多重RT-PCR 方法同时检测29种白血病融合基因[J].中华血液学杂志,2003,5(24):256-258.

[7]黄亮,李春蕊,张恒,等.多重巢式RT-PCR 和染色体核型分析技术在急性髓系白血病中的联合应用[J].癌症,

2007,26(9):1029-1033.(收稿日期:2008-12-17)

(上接第12页)

程度上反映了肿瘤的恶性程度,可作为评价膀胱移行性细胞癌的浸润能力、转移能力和预后的一个重要指标。

以往临床上主要从评价M VD 、VEGF 表达在膀胱癌中的浸润、

转移及预后等方面的作用上研究,对膀胱癌彩色多普勒超声与M VD 及VEGF 表达的相关性研究较少。

且就临床而言,M VD 、VEGF 多在术后已切除的肿瘤组织标本中进行免疫组化测定得出难以动态观察肿瘤内的血管生成情况。因此寻找一种无创、快捷、

在活体上可重复实施、既能显示肿瘤解剖结构,又能用于评价瘤血管生成、抗肿瘤血管生成疗效和预测预后的检查方法,具有很高临床实用价值。彩色能量多普勒超声以能量方式显示血管内的血流信号,有较高的空间分辨率和信噪比,基本不受血流方向、

角度的影响,无混叠现象;对小血管低速血流较敏感,可术前对肿瘤血管生成水平进行评估,无创伤,重复性好,可解决这一问题。而且彩色多普勒超声技术相对其他影像学检查方法来说操作更为快速、简便和实用。

肿瘤组织内微血管最初由2个平行排列的内皮细胞以生芽的方式形成实心条索,以后逐渐扩张形成窦状腔隙,肿瘤内微血管分布不均,形成不规则,恶性肿瘤中微血管的空间分布及密度差异,是多普勒超声检查膀胱肿瘤的病理生理基础。

本研究对膀胱癌M VD 及VEGF 表达与超声参数研究发现,M VD 与阻力指数、相对灌注率、血流分级具有相关性。血流等级、相对灌注率和VEGF 表达相关。在VEGF 表达阳性组与阴性组之间阻力指数均无明显统计学差异,阻力指数与VEGF 无相关性,但与微血管密度具有相关性(P <0.05)。考虑膀胱癌肿瘤血管生成受多种血管生成因子和抑制因子共同调节,VEGF 可能只是其中之一,并没有起到决定性作用,应进一步研究其他血管生长因子在膀胱癌血管生中的作用;其次,VEGF 通过提高肿瘤血管的通透能力来影响肿瘤内血流,不如直接反映肿瘤血管增生的M VD 关系密切;免疫组织化学检测在组织取材方面仅能反映肿瘤局部区域的表达,不能全面显示整个肿瘤的情况。因此,本研究表明阻力指数只可作为间接评价活体内膀胱癌肿瘤组织内

的血管生成情况的指标。而血流等级与相对灌注率这两个参数均是反映超声血流丰富程度的超声指标,在超声图像上可宏观显示,准确判断,并可分级或定量。这些参数与微血管密度及内皮生长因子这些微观的指标有密切关系,提示这些超声指标可直观地反映微血管丰富程度,为肿瘤血管生成的超声声像研究提供理论依据,便于宏观无创的评价研究膀胱癌的发生、发展及其转移机制。

本组研究结果显示,应用CDFI 结合肿瘤M VD 和VEGF 表达的检测,可在手术前后多方面评估膀胱癌的肿瘤血管生成,为临床诊断,治疗和判断预后提供有价值的信息。

[参考文献]

[1]Steinkamp HJ ,Teichgraber UK ,Mueffelmann M ,et al.Differential diag-nosis of lymphnode lesion :a semiquantitative approach with power doppler sonography[J].Invest Rad iol ,1999,34(8):123-125.

[2]Weidner N.Current pathologic methods for measuring intratumoral mi-crovessel density within breast carcinoma and other solid tumors[J].Breast Cancer Res Treat ,1995,36(2):169-180.

[3]Kang SM ,

Maeda K ,Chung YS ,et al.Vascular endothelial growth factor expression correlates with hematogenous metastasis and prognosis in colorectal carcinoma[J].Oncol Rep ,1997,4:381-384.

[4]肖际东,

沈守荣,朱文晖,等.彩色多普勒超声检测肝癌血流及其与M VD 、VEGF 表达的关系[J].中国医学影像技术,2007,23(6):884-887.[5]Dickson AJ ,Fox SB ,Fersad RA ,et al.Quantification of angiogenesis as an independent predictor of prognosis in invasive in bladder carcinomas[J].B J Urol ,1994,86(21):1603.

[6]陈军,史时芳.膀胱移行细胞癌中血管内皮生长因子表达与微血管密度的关系[J].临床泌尿外科杂志,2002,17(6):304-306.

[7]Tim M J ,Noel W ,Karen C ,et al.Tumor angiogenesis correlates with lymph node metastases in invasive bladdet cancer[J].Journal of Urology ,1995,154:69-71.

(收稿日期:2009-02-21)

·论著·

CHINA MODERN DOCTOR 中国现代医生19

(19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申请 (10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请号 201910118948.X (22)申请日 2019.02.18 (71)申请人 南方医科大学 地址 510515 广东省广州市白云区沙太南 路1023号-1063号 (72)发明人 李玉华 胡宇行 常宁 贺艳杰 (74)专利代理机构 北京市诚辉律师事务所 11430 代理人 范盈 (51)Int.Cl. C12Q 1/6886(2018.01) C12N 15/11(2006.01) (54)发明名称 不同位点白血病MEF2D-BCL9融合基因寡核 苷酸的检测方法及检测试剂盒 (57)摘要 本发明是一种用于检测不同位点白血病 MEF2D -BCL9融合基因检测方法及试剂盒,包括检 测体系PCR反应液、引物对、探针、阳性对照品和 阴性对照品。利用实时荧光PCR中的Taqman探针 技术检测患者体内MEF2D -BCL9融合基因的表达 情况以及对高危人群进行较为准确的筛查和鉴 定,具有特异性好,灵敏度高,方法简便高效的特 点。 权利要求书2页 说明书7页序列表3页 附图2页CN 109593861 A 2019.04.09 C N 109593861 A

权 利 要 求 书1/2页CN 109593861 A 1.一种用于不同位点MEF2D-BCL9融合基因的检验试剂盒,所述检验试剂盒中包括检测用引物、探针,其特征在于: 检测目的基因用上下游引物分别为:202-968-F、202-968-R、221-968-F、221-968-R、202-1055-F、202-1055-R、221-1055-F、221-1055-R,探针为202-968-Probe、221-968-Probe、202-1055-Probe、221-1055-Probe,检测内参基因ABL1用引物为ABL1-F、ABL1-R,探针为ABL1-Probe;其中, 序列信息 202-968-F:GCAGCCAGCACTACAGAGGA SEQ ID No.1 202-968-R:CTCTGGAGGCATGGTATAAGGTGT SEQ ID No.2 202-968-Probe:FAM-CCCCACCTCCTACAGCCAGCC-BHQ1 SEQ ID No.3 221-968-F:GTGACCTGAACAGTGCTAACGGA SEQ ID No.4 221-968-R:CTGGAGGCATGGTATAAGGTGT SEQ ID No.5 221-968-Probe:FAM-CCTGCCCCAGCCCTGTTGGTG-BHQ1 SEQ ID No.6 202-1055-F:CAGCCAGCACTACAGAGGAACA SEQ ID No.7 202-1055-R:CTGAGGGTTGGCATCGGAAC SEQ ID No.8 202-1055-Probe:FAM-CTGCCCCAGCGGCCAGCTA-BHQ1 SEQ ID No.9 221-1055-F:GTGACCTGAACAGTGCTAACGGA SEQ ID No.10 221-1055-R:ACCTGAAATTCGAGGATTCTGTGT SEQ ID No.11 221-1055-Probe:FAM-CTGCCCCAGCCCTGTTGGAA-BHQ1 SEQ ID No.12 ABL1-F:GTGAGTGACATAGCCTCATGTTC SEQ ID No.13 ABL1-R:GCAGGCGTGCTCGTGAAAT SEQ ID No.14 ABL1-Probe:Quasar670-TCAGGGAGGGTTAGGAAAACCAC-BHQ-plus SEQ ID No.15。 2.根据权利要求1所述的检验试剂盒,所述检验试剂盒中还包括阴性对照和阳性对照,所述阳性对照品为含有MEF2D-BCL9 Variant 1,MEF2D-BCL9 Variant 2,MEF2D-BCL9 Variant 3,MEF2D-BCL9 Variant 4;所述阴性对照品为去离子水。 3.一种用于不同位点MEF2D-BCL9融合基因的引物和探针组合物,所述的引物和探针组合物包括:202-968-F、202-968-R、221-968-F、221-968-R、202-1055-F、202-1055-R、221-1055-F、221-1055-R,探针为202-968-Probe、221-968-Probe、202-1055-Probe、221-1055-Probe,检测内参基因ABL1用引物为ABL1-F、ABL1-R,探针为ABL1-Probe;其中,序列信息 202-968-F:GCAGCCAGCACTACAGAGGA SEQ ID No.1 202-968-R:CTCTGGAGGCATGGTATAAGGTGT SEQ ID No.2 202-968-Probe:FAM-CCCCACCTCCTACAGCCAGCC-BHQ1 SEQ ID No.3 221-968-F:GTGACCTGAACAGTGCTAACGGA SEQ ID No.4 221-968-R:CTGGAGGCATGGTATAAGGTGT SEQ ID No.5 221-968-Probe:FAM-CCTGCCCCAGCCCTGTTGGTG-BHQ1 SEQ ID No.6 202-1055-F:CAGCCAGCACTACAGAGGAACA SEQ ID No.7 202-1055-R:CTGAGGGTTGGCATCGGAAC SEQ ID No.8 202-1055-Probe:FAM-CTGCCCCAGCGGCCAGCTA-BHQ1 SEQ ID No.9 2

肌萎缩侧索硬化症的发病机制 一、病因及发病机制 1.ALS动物模型是研究ALS病因、发病机制和治疗的基础。选择大鼠的原因是其与人类基因DNA序列相似。动物模型系统分为基因型和表现型动物模型。前者如SOD1基因突变(G93A)模型,用于研究发病机制和临床前的治疗;后者基因尚不清楚但表现为ALS,用于神经元变性机制的研究。 2.细胞死亡机制的研究 二、临床常见类型 1.肌萎缩侧索硬化症 2.原发性侧索硬化症 3.进行性脊肌萎缩症 4. 进行性延髓麻痹 分遗传性与获得性两类。 遗传性: 1、Ⅰ型:急性婴儿型脊肌萎缩症(Werdnig-Hoffmann病) 2、Ⅱ型:儿童型脊肌萎缩症(Kugelberg-Welander 综合征) 3、Ⅲ型:成人型脊肌萎缩症 4.进行性延髓麻痹 5.慢性近端脊肌萎缩症AD遗传,2/3有阳性家族史,男性稍多见,且病情较女性为重。偶有散发病例和X-性连隐性遗传。病程长,多数患者存活30年以上。 婴儿型2岁前起病,占36%, 青少年型3-18岁起病,占48.8%, 成人型18岁后起病,最大年龄达63岁。占15.25%。 6.婴儿型脊肌萎缩症 7.X-性连延髓脊髓运动神经元病 8.远端型脊肌萎缩症 9.肩腓型脊肌萎缩症 ●Ⅰ型: ●Ⅱ型:

●肩腓型脊肌萎缩症伴感觉神经病变 ●肩腓型脊肌萎缩症伴心肌病 10.其他类型脊肌萎缩症 慢性不对称性脊肌萎缩症病变仅累及一个肢体,出现无力和下运动神经元性肌萎缩,数年或10年后才完全累及这一肢体的全部肌群,也可在某一时间内停止发展而不累及这一肢体的其他部分。腱反射减退或消失,感觉正常。不累及延髓和身体其他部分。肌电图检查受累肌肉呈失神经改变。神经传导速度正常。 面肩肱型脊肌萎缩症AD遗传,面、肩带、肱肌的下运动神经元损害的肌无力和肌萎缩,肌电图呈失神经改变。 单上肢脊肌萎缩症见于日本和亚洲报告,多发于10-20岁青年人,一侧上肢肌无力、肌萎缩、肌电图呈失神经改变。病情在1-2年内缓慢发展,以后即停止发展。 节段性脊肌萎缩症Segmental spinal muscular atrophy 1978年Sobue报告运动障碍仅限于C8-T1神经节段支配的肌肉,肌电图呈失神经改变。 获得性 1、灰质炎后综合征 2、CJ 病 3、淋巴瘤伴前角细胞病变 三、诊断方面 (一)运动神经元疾病的诊断标准(1998年Ross等提出的新标准) 肌萎缩侧索硬化(ALS)的诊断标准 诊断ALS需以下条件 1、至少有两个肢体的LMN体征 2、至少有一个部位(延髓、颈或腰骶)的UMN受损体征 3、症状进行性加重,包括旧病灶及新部位受损的症状和体征 诊断ALS必须确定无下列表现 1、感觉受损征(老年性改变除外) 2、神经原性括约肌功能障碍 3、进展性中枢神经疾病(如PD、痴呆)除ALS外 4、ALS样综合征 5、结构性脊髓病包括脊椎病性脊髓病 6、MMN 7、甲状腺和甲旁腺功能亢进 8、单克隆丙种球蛋白病伴恶性血液病(淋巴瘤、骨髓瘤等) 9、铅中毒 10、脑或脊髓放射病 11、氨基己糖苷酯酶-A缺乏病(<30岁的患者) (二)ALS的电生理诊断技术 (三)影像学进展

细菌耐药性检测方法 1、细菌耐药表型检测:判断细菌对抗菌药物的耐药性可根据 NCCLS 标准,通过测量纸片 扩散法、肉汤稀释法和 E 试验的抑菌圈直径、 MIC 值和 IC 值获得。也可通过以下方法进行 检测: (1)耐药筛选试验:以单一药物的单一浓度检测细菌的耐药性被称为耐药筛选试验,临床 上常用于筛选耐甲氧西林葡萄球菌、 万古霉素中介的葡萄球菌、 耐万古霉素肠球菌及氨基糖 苷类高水平耐药的肠球菌等。 ( 2)折点敏感试验:仅用特定的抗菌药物浓度(敏感、中介或耐药折点 MIC ),而不使用 测定 MIC 时所用的系列对倍稀释抗生素浓度测试细菌对抗菌药物的敏感性,称为折点敏感 试验。 (3)双纸片协同试验:双纸片协同试验是主要用于筛选产超广谱B 兰 阴性杆菌的纸片琼脂扩散试验。若指示药敏纸片在朝向阿莫西林 扩大现 象(协同),说明测试菌产生超广谱B -内酰胺酶 ( 4)药敏试验的仪器化和自动化:全自动细菌鉴定及药敏分析仪如: Microscan 等运用折点敏感试验的原理可半定量测定抗菌药物的 MIC 值。 2.B -内酰胺酶检测: 主要有碘淀粉测定法 ( iodometric test )和头孢硝噻吩纸片法 ( nitrocefin test )。临床常用头孢硝噻吩纸片法,B -内酰胺酶试验可快速检测流感嗜血杆菌、淋病奈瑟 菌、卡他莫拉菌和肠球菌对青霉素的耐药性。如B -内酰胺酶阳性,表示上述细菌对青霉素、 氨苄西林、 阿莫西林耐药; 表示葡萄球菌和肠球菌对青霉素 (包括氨基、 羧基和脲基青霉素) 耐 药。 3.耐药基因检测:临床可检测的耐药基因主要有:葡萄球菌与甲氧西林耐药有关的 MecA 基因,大肠埃希菌与B -内酰胺类耐药有关的 blaTEM 、blaSHV 、blaOXA 基因,肠球菌与万古 霉素耐药有关的 vanA 、 vanB 、 vanC 、 vanD 基因。检测抗菌药物耐药基因的方法主要有: PCR 扩增、PCR-RFLP 分析、PCR-SSCP 分析、PCR-线性探针分析、生物芯片技术 、自动 DNA 测序 4.特殊耐药菌检测 (1 )耐甲氧西林葡萄球菌检测:对 1u g 苯唑西林纸片的抑菌圈直径W 10伽,或其MIC > 4u g/ml 的金黄色葡萄球菌和对 1u g 苯唑西林纸片的抑菌圈直径W 17 mm,或MIC > 0.5u g/ml 的凝固酶阴性葡萄球菌被称为耐甲氧西林葡萄球菌( MRS )。对MRS 不论其体外药敏试验 结果,所有的B -内酰胺类药物和B -内酰胺/B -内酰胺酶抑制剂均显示临床无效;绝大多数 的 MRS 常为多重耐药,耐药范围包括氨基糖甙类、大环内酯类、四环素类等。 (2) 耐青霉素肺炎链球菌检测:当对 1u g 苯唑西林纸片抑菌圈直径〈20 mm 或MIC > 0.06 u g/ml 均应视为耐青霉素肺炎链球菌 (PRSP )。临床治疗显示 PRSP 对氨卞西林、氨卞西林 /舒巴坦、头胞克肟、头胞唑肟,临床治疗疗效很差,但应检测对头胞曲松、头胞噻肟和美 洛培南等的 MIC 以判断是否对这些抗生素敏感。 (3) 耐万古霉素肠球菌检测: 肠球菌对30 g 万古霉素纸片抑菌圈直径W 14 mm 或MIC > 32 u g/ml 被称为耐万古霉素肠球菌(VRE )。针对多重万古霉素药物目前尚无有效治疗方法, 但对青霉素敏感的 VRE 可用青霉素和庆大霉素联合治疗,若对青霉素耐药而不是高水平耐 氨基糖甙类可用壁霉素 +庆大霉素。 (4) 产超广谱B -内酰胺酶的肠杆菌科细菌检测: 超广谱B -内酰胺酶是一种能水解青霉素、 -内酰胺酶(ESBLs )革 /克拉维酸方向有抑菌圈 Vitek-2 、BD-Pheonix 、

白血病融合基因Last revision on 21 December 2020

bcr/abl融合基因 慢性粒细胞白血病(Chronic Myelogenous Leukemia,CML)是一种发生于造血干细胞的血液系统恶性克隆增生性疾病。在受累的细胞系中可找到Ph标记染色体或(和)bcr/abl基因重排。 基因结构 人abl基因位于9号染色体长臂,有1b、1a和2-11共12个外显子。转录始自1b或1a,形成的两种mRNA长度分别为7kb和6kb,合成的两种蛋白质分子量均约为145,前者定位于细胞膜,而后者主要在细胞核内。abl主要结构有N 端的肉瘤同源2(srchomology,SH2)、SH1。SH2结合磷酸化的酪氨酸残基,SH1具有酪氨酸激酶活性。近C端富含酸性氨基酸残基,可结合DNA。abl蛋白参与细胞周期调节。在G0期,abl-Rb蛋白复合物与DNA结合。在G1→S转变过程中,Rb被磷酸化,abl与之分离,并激活,使RNA聚合酶磷酸化,促进转录,细胞进入S期。 bcr基因位于22号染色体长臂,有23个外显子。蛋白产物分子量均为160。bcr蛋白第1-63个氨基酸是二聚体化结构,参与bcr蛋白多聚体的形成。bcr蛋白参与细胞周期调节,但详细过程还不十分明确。bcr基因断裂点集中在三个区域:主要(major bcr,M-bcr)、次要(minor bcr,m-bcr)和μ(μ-bcr)区域。abl基因断裂位于第1或第2内含子。因断裂点不一,bcr/abl融合基因及其mRNA和蛋白产物呈多样性。CML的bcr基因断裂点常位于M-bcr,主要是b2a2和b3a2,蛋白分子量为210kb。bcr基因在ALL中大约2/3为m-BCR位点。Ph1染色体和bcr/abl融合基因是CML的分子基础,并可作为区分典型CML 和非典型CML的诊断指标。

一、Ph染色体相关白血病的检测 Ph染色体最初在慢性粒细胞性白血病(CML)中发现,其发生率达到90%以上,成为慢粒的细胞遗传学标志。该染色体是由于第9号染色体长臂3区4带(9q34)和22号染色体长臂1区1带(22q11)相互易位所致,其后果使位于9q34的原癌基因C-ABL和位于22q11的BCR基因发生融合,形成BCR-ABL融合基因,并表达为BCR-ABL融合mRNA,翻译成融合蛋白质。20世纪70年代以来,在部分急性淋巴细胞白血病(ALL)中也发现有Ph染色体,占ALL的5%(儿童)~25%(成人)。近年来由于PCR技术的不断发展,对Ph染色体阳性白血病的诊断和残留白血病细胞的检测有了很大的进展。 应用筑巢式逆转录酶/多聚酶链反应技术(RT/PCR)检测BCR—ABL融合基因转录本,发现了3种BCR-ABL异构体,这种异构体的形成是由于BCR基因断裂点的位置不同所致。慢粒患者在BCR基因的断裂点主要集中于经典的bcr区域,即M-BCR区域,而伴有Ph染色体急性白血病中,约50%的患者BCR基因断裂点与慢粒患者相同,而另50%患者的断裂点位于BCR 基因的第1个内含子,ABL基因的断裂点主要位于第1或第2个内含子,第22号染色体的断裂点位于M-BCR2内含子,即M-BCR第二外显子与ABL基因第二个外显子相融合(简称b2a2转录本)。如果断裂点于M-BCR第三外显子即形成b3a2转录本,如果BCR基因的断裂点位于基因的第一内含子,则形成e1a2转录本,后者主要见于Ph染色体阳性的急性白血病患者。 二、急性早幼粒细胞性白血病的检测 急性早幼粒细胞白血病(APL)患者中95%以上具有特异的染色体易位t(15;17)(q22;q21),易位的结果使第15号染色体长臂2区2带的早幼粒细胞白血病基因(PML)和第17号染色体长臂2区1带的维A酸受体α(RARα)基因形成PML-RARα融合基因转录本。由于该融合基因对APL具有高度特异性,因此可以作为APL诊断的分子标志。近年来各国科学家有在少数APL患者中陆续发现了变异型染色体易位t(5;7)、t(11;17)、dup(17)形成的NPM-RARα、PLZF-RARα、NμMA-RARα、STATSB-RARα融合基因,这对进一步研究APL的发生机制具有重要意义。同时在APL患者的鉴别诊断和治疗上具有积极的意义。 三、急性粒细胞性白血病(M2b)的检测 急性粒细胞性白血病(M2b)型患者中90%存在特异的t(8;21)(q22;q22)染色体易位,伴该染色体易位的白血病细胞具有一定程度的分化能力,能分化至较成熟的嗜中性和嗜酸性细胞,且对化疗反应较敏感。目前已经发现该染色体易位使8号染色体的ETO/MTG基因和21号染色体的AML1基因融合形成AML1-ETO融合基因,从而导致产生AML1-ETO嵌合转录子,这种异常转录因子有可能参与造血系统恶性肿瘤的发生,因此检测该融合基因转录本对急性粒细胞性白血病(M2b)型患者的诊断、微小残留病变监测等具有重要意义。 四、AML-M4伴嗜酸性细胞增多症中inv(16)导致CBF-MHY11融合基因的检测 近年来的研究发现在AML-M4伴嗜酸性细胞增多症中inv(16)(p13;q22)的结果使16号染色体长臂的CBF(核心结合因子)β链基因和短臂的MYH11基因发生融合,形成两种形式的融合基因,即CBFβ-MHY11和MHY11-CBFβ融合基因,其中前者对M4Eo的致病可能更为重要。研究结果提示CBFβ基因的断裂点恒定于靠近3′端编码区的17个氨基酸处,而MYH11基因的断裂点存在着至少3种不同的方式,同进这些重排仍然保持融合基因转录本的开放阅读框架。与其他类型的白血病发生的分子机制相似,CBFβ-MYH11融合蛋白的产生将促使白血病的发生。特别有意义的是,本型白血病中的inv(16)与急性粒细胞性白血病(M2b)型中的t(8;21)(q22;q22)染色体易位分别累及CBFα和β链,进一步说明了转录因子异常在白血病发病机制中的特殊地位。 与用PCR检测CBFβ-MYH11融合基因时,必须检测所有可能的CBFβ-MYH11融合基因转录

乙型肝炎现状如何? 乙型病毒性肝炎是由乙肝病毒(hepatitis B virus,HBV)感染引起的、以肝脏炎性病变为主,并可引起多器官损害的一种疾病,主要存在于肝细胞内,可引起肝细胞炎症、坏死和纤维化。 乙型肝炎病毒(HBV)感染呈世界性分布,全球约有3.6亿感染者,每年约有100万人死于与HBV相关的肝脏疾病。我国属于感染的高发区,现有的慢性HBV感染者约9300万例。 乙型肝炎病毒(HBV)基因分型的临床意义 HBV根据DNA差异可分为A、B、C、D、E、F、G、H八种类型,不同型别在流行特征,致病性,对药物治疗反应等方面存在差异,其中,我国以B型和C型为主,感染HBV基因型B的患者发生肝纤维化及肝细胞癌的平均年龄要比感染HBV基因型C的患者的年龄大。 通过分型检测,可判断病毒复制活跃程度及突变发生率情况。研究表明,与HBV-B型相比,C型复制较活跃,不易发生HBeAg血清转换;HBV-B型易产生前C区突变,C型核心启动子区变异发生率更高,与重型肝炎发病机制密切相关,可作为肝癌高危指标之一。同时,HBV-B、C型患者易产生拉米夫定耐药突变,通过分型检测,可指导临床治疗方案制定,有针对性进行临床治疗,更大程度上提高患者的生活质量。 乙肝的治疗方式有哪些? HBV感染主要的治疗方法是抗病毒治疗,国内外普遍使用的药物有干扰素和核苷(酸)类。由于干扰素需要反复注射,且副作用较多,近年来,核苷(酸)类似物(NA)已成为抗HBV感染的主要方法之一,NA因其抑制病毒复制能力强、使用方便、耐受性好且疗效确切,适用于不同阶段的肝病患者,是长期治疗的合理选择。但随着治疗时间的延长,往往会出现病毒耐药株,从而需要监测乙型肝炎病毒耐药基因型,指导临床用药。 乙肝病毒产生耐药的机理是什么? HBV对某种药物的耐药性一般是指由HBV基因组上某些位点的变异导致这种药物对HBV的抑制作用减弱或无作用。通常分为以下几种: (1)原发性耐药变异:指药物作用靶位的基因及其编码的氨基酸发生变异,导致变异病毒株对治疗药物的敏感度下降; (2)继发性耐药变异(又称补偿性耐药变异):指由于原发性耐药变异病毒株复制能力下降,在原发性耐药变异的基础上,病毒株也可在其他位点发生变异,这些变异可部分恢复变异病毒的复制能力或可导致变异病毒对药物敏感度的进一步下降; (3)基因型耐药:指检测到已在体外的表型分析研究中被证实与抗病毒药物耐药相关的HBV变异;(4)表型耐药:通过体外复制系统证实检测到的HBV变异会降低其对抗病毒药物的敏感度。 HBV属于嗜肝DNA病毒科,基因组长约3.2kb,是部分双链环状DNA结构。HBV基因组含有4个部分重叠的开放读框(open reading frame,ORF),分别为S基因区、C基因区、P基因区和x基因区。产物为含末端蛋白、间隔区、逆转录酶区和RNA酶H区4部分的HBV聚合酶。 HBV虽然属于DNA病毒,但其复制过程并非DNA—DNA的直接复制过程,而是经过前基因组RNA的中间过程,即DNA—RNA—DNA的复制过程。在前基因组RNA逆转录为负链DNA的过程中,HBV逆转录酶由于缺乏严格的校正机制,导致HBV复制过程中核苷酸错配率较高,发生变异的频率为每年(1.4~3.2)X105核苷酸替换/位点。HBV复制的这种过程和特点,决定了同一患者体内不同的HBV株基因序列之间也存在差别。 核苷(酸)类药物主要通过抑制HBV聚合酶的逆转录酶区活性,阻止HBV复制过程中以HBV的前基因组RNA为模板逆转录生成新的病毒DNA,从而发挥抑制病毒复制的作用,HBV前基因组RNA是以HBV 的cccDNA为模板合成的,即NA的药效靶点在cccDNA的下游,所以NA不能直接清除已经存在的cccDNA。

白血病融合基因检测综 述 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

白血病相关融合基因的检测及意义 白血病是造血系统的恶性克隆性疾病,由于造血干细胞受损,导致克隆中的白血病细胞失去进一步分化成熟的能力而停滞在细胞发育的不同阶段。白血病细胞具有自我更新增强、增殖失控、分化障碍、凋亡受阻等特点,患者会出现不同程度的贫血、出血、感染和浸润的临床症状,严重危害生命健康。近年来,随着细胞生物学和分子生物学技术的发展,人们已经认识到大部分的白血病中都存在着包括缺失、重复、易位等染色体畸变,导致原癌基因或抑癌基因结构变异,原癌基因激活或抑癌基因失活,产生新的融合基因,编码融合蛋白。现有报道的染色体畸变已有五十种以上,累及更多数目的融合基因,这些异常已经逐渐成为不同类型白血病的分子生物学特异性标志。 白血病相关融合基因的种类多样,常见的融合基因有BCR-ABL、AML1-ETO、PML-RARα、E2A-PBX1、MLL-AF4、TEL-AML1、SIL-TAL1、DEK-CAN、CBFβ-MYH11等。 BCR(breakpoint cluster region)基因是BCR-ABL融合基因的组成部分,与费城染色体(Philadelphia Chromosome)的形成有关,具有两种转录异构体。正常的BCR基因编码产物的功能还尚未清楚,它编码的蛋白具有丝氨酸/苏氨酸激酶活性,是RAC1和CDC42的GTP酶激活蛋白。ABL1基因是编码细胞质和细胞核蛋白酪氨酸激酶的原癌基因,与细胞分化、细胞分裂、细胞粘附、应激反应等生命活动相关。活化的ABL1蛋白通过SH3结构域受到负调控,SH3结构域的缺失会导致ABL1基因转化为癌基因。CDC2介导的磷酸化能够调节ABL1酪氨酸激酶的DNA结合活化过程,表明ABL1可能在细胞周期中发挥作用。 Nowell及Hungerford于1960年发现在慢性粒细胞性白血病(CML)患者外周血中有一个比G组染色体还小的近端着丝粒染色体,由于首先在美国费城(Philadelphia)发现,故命名为费城染色体。1971年O`Riordon利用荧光显带法确认费城染色体是第22号染色体长臂缺失大段后剩余的部分。1973年Rowley 发现缺失下来的那部分通常易位到9号染色体长臂的末端,形成t(9;22) (q34;q11)。1982年Deklein等在费城染色体上首次发现了原来位于9号染色体长臂末端(9q34)的癌基因ABL1,证明费城染色体上有来自9号染色体长臂末端的片端,是22号染色体与9号染色体相互易位的产物。易位使9号染色体长臂(9q34)上的原癌基因ABL1和22号染色体(22q11)上的BCR基因重新组合成融合基因,因而称为BCR-ABL融合基因。 BCR-ABL融合基因编码的融合蛋白具有很强的酪氨酸激酶活性,改变细胞多种蛋白质酪氨酸磷酸化水平和细胞微丝机动蛋白的功能,扰乱细胞内正常的信号传导途径,使细胞失去了对周围环境的反应性,并抑制凋亡的发生,影响细胞周期调控,导致骨髓造血干细胞过度增殖。BCR-ABL融合基因在病人中常见有四种剪接体mRNA:编码P210融合蛋白的b2a2和b3a2,编码P190的e1a2,编码 P230的e19a2。其中b3a2和 b2a2主要存在于CML,ela2主要在急性淋巴细胞性白血病(ALL)中出现,而出现较少的e19a2根据2008年世界卫生组织(WHO)最新版的血液系统肿瘤分类标准,也应被诊断为CML。90%以上的CML患者血细胞中都发现有费城染色体的存在,主要为P210融合蛋白,因而费城染色体和BCR-ABL融合基因可以作为区分典型CML和非典型CML的诊断指标。同时在费城染色体阳性的ALL患者中,65%的成人和80%的儿童能够检测到P190融合蛋白阳性。由于BCR-ABL融合蛋白能够收到多种小分子化合物的抑制,临床上第一代针对BCR-ABL融

HBV耐药基因突变检测 项目简介:HBV是一种经血液传播的嗜肝DNA病毒,是导致慢性肝炎、肝硬化和肝癌的重要因素。抗病毒治疗是最常见的乙肝治疗方式。国内外公认的抗病毒药物主要有干扰素和核苷(酸)类药物两类。核苷(酸)类药物因口服方便、毒副作用少、病毒载量下降较快而受到广泛关注。 长期服用核苷(酸)类药物易产生耐药。在用药过程中,患者体内HBV DNA及谷丙转氨酶(ALT)逐渐下降,继而达到一个平稳期,患者病情减轻。此时,HBV很难被完全清除,而是处于一个低复制非活动时期。随着用药时间的延长,对药物敏感的野生株数量下降,具有耐药突变的变异株因对药物不敏感,而得以不断复制、增加,从而导致HBV DNA及ALT重新上升,使得肝炎复发。耐药发生的直接后果即为药物疗效的降低和丧失,具体表现为肝炎复发、肝病急性加重、肝硬化,甚至出现肝衰竭。 乙型肝炎病毒耐药是指在核苷酸类似物作用下,药物靶乙型肝炎病毒 P 基因中的某些位点发生改变,导致这种药物对乙型肝炎病毒的抑制作用下降或消失。自拉米夫定上市以来,目前经美国FDA 批准先后上市的核苷酸类似物有阿德福韦、恩替卡韦和替比夫定。这些药物作用下出现的病毒耐药均与乙型肝炎病毒 P 基因变异有关。如拉米夫定耐药相关突变位点为D 区M204V/ I、B 区L180M,阿德福韦相关突变位点为D 区N236T、B 区A181V,替比夫定为M204I,L180M,病毒只需要1 个上述位点突变就可发生对这些药物耐药。而对恩替卡韦耐药必须建立在拉米夫定耐药基础上(L180M +M204I/V),同时出现Al84G 或S202I 或M250V 突变。随着用药时间推移,各类核苷酸类似物发生耐药的几率是不尽相同的。其中拉米夫定几率最高,而恩替卡韦由于具有较高耐药基因屏障,所以产生耐药的几率最低,在用药后的4 年内都维持在1.1%。 因此通过检测HBV耐药基因突变点有助于判断治疗的效果、制定个体化抗病毒治疗方案。使用核苷酸药物导致耐药基因突变原理如下图所示。

肌萎缩侧索硬化症(ALS)的临床评估及诊断 临床评估 临床表现 主要的临床表现为骨骼肌萎缩、无力,直至呼吸麻痹而死亡。 肢体首发型:约占所有ALS患者的3/4,症状常始于一侧肢体远端,逐步蔓延到对侧和其他四肢,然后累积颈部、躯干、面肌等其他部位。 延髓首发型:约占所有ALS患者的1/4,起病时即出现构音不清、吞咽困难、咀嚼无力等延髓症状,部分患者表现为情绪控制不良。 体检 常见神经系统体征:肌肉萎缩、肌束震颤(可在多个肢体及舌部发生),腱反射亢进。 1、无感觉障碍的体征,但患者常主观感觉麻木、发凉等症状。 2、上肢:多见远端为主的肌肉萎缩,以手部大小鱼际肌、骨间肌为著,同时伴有肌束震颤,肌张力不高。 3、下肢:呈痉挛性瘫痪,肌张力增高。 下运动神经元损害综合征:主要是肢体远端肌萎缩,也可出现肌肉震颤和肌肉痛性痉挛。上运动神经元损害综合征:发生于下运动神经元损害同时或以后,多表现为下肢痉挛性瘫痪、剪刀步态、肌张力增高,腱反射亢进、病理征阳性。 1、无明显肌力减退,但运动缓慢、协调性差、易疲劳、不能完成精细动作。 2、当下运动神经元损害程度远重于上运动神经元损害时,可能会掩盖增高的肌张力,牵张反射也可以减退。 3、病理征阳性:如在手部可引出Hoffmann及Rossolimo等病理征;在下肢可出现Babinski 征及Chaddock征阳性。 4、颅神经:除球麻痹外,可有舌肌萎缩,舌肌纤颤。 5、精神检查:评估患者是否有认知功能或情感障碍,有些患者可有强哭、强笑,情绪控制不良等。 6、呼吸肌受累:出现呼吸困难的体征。 辅助检查 血液检查:以除外其他疾病,并不能为确诊ALS提供依据。 1、血清磷酸肌酸激酶多正常,个别患者可增高。 2、血中免疫球蛋白及补体正常,少数患者有血清球蛋白增高。 脑脊液检查:以除外其他疾病,不能为确诊ALS提供依据。大多正常,少数患者有脑脊液蛋白、氨基酸含量轻度升高。 神经电生理检查 1、肌电图(EMG):可见四肢、躯干肌肉广泛的失神经电位,出现纤颤电位、束颤电位,正锐波(PSW),波幅增高、时相延长的巨大动作电位。可用于确定受累部位,例如延髓肌、上肢带、躯干肌及下肢带是否受累,明确临床未受累部位是否出现下运动神经元功能障碍。 2、神经传导速度(神经电图):包括运动和感觉神经传导速度和阻滞测定。可排除周围神经病变。ALS感觉传导速度(SCV)正常,而远端运动传导速度(MCV)可能减慢。 3、运动诱发电位(MEP)检查:检查锥体束功能状态。 神经影像学检查:以排除其他疾病。 1、脊髓和脑干MRI:可见与临床受损肌肉相应部位的脊髓萎缩变性。 病理学检查:对于不典型病例,或怀疑其他疾病(如包涵体肌炎)时,可考虑进行肌肉和周围神经活检。 诊断

耐药基因型检测操作规程作业指导书 1目的 本操作规程是关于使用in-house方法进行耐药性检测过程标准操作和结果分析保存的规程。 2适用范围 适用于HIV-1耐药基因型测定。 3职责 在使用in-house方法进行耐药性检测过程中,研究人员必须依照本标准操作规程进行操作。 4作业程序 4.1核酸提取:推荐使用QIAGEN公司QIAamp Viral RNA Mini Kit 提取RNA。 4.2引物 4.2.1 扩增引物 第一轮PCR: 外侧上游引物MAW 26:5’-TTGGAAATGTGGAAAGGAAGGAC-3’; HXB2 2028-2050 外侧下游引物RT21:5’-CTGTA TTTCTGCTA TTAAGTCTTTTGA TGGG-3’; HXB2 3509-3539 第二轮PCR: 内侧上游引物PRO-1 :5’-CAGAGCCAACAGCCCCACCA-3’; HXB2 2147-2166 内侧下游引物RT20 :5’-CTGCCAGTTCTAGCTCTGCTTC-3’; HXB2 3441-3462 4.2.2 测序引物 正向测序引物: PROS3 :5’-GCCAACAGCCCCACCA-3’ RTAS :5’-CTCAGA TTGGTTGCAC-3’ RTBS :5’-CCTAGTATAAACAATGAGACAC-3’; HXB2 2946-2967 反向测序引物: PROC1S :5’-GCTGGGTGTGGTA TTCC-3’ RT20S3 :5’-GTTCTAGCTCTGCTTC-3’ 参照国际标准株HXB2株(全基因1-9719bp)POL基因序列(2253-5096bp),其中蛋白酶(2253-2549bp),逆转录酶基因(2250-4229bp),整合酶基因(4230-5096bp)。我们所使用的方法扩增产物长度为1.3kb,包括蛋白酶基因全长(1-99 codon)和逆转录酶基因前300个氨基酸(1-300 codon)。

HIV-1耐药检测技术规范 1 范围 本章规定了HIV-1耐药基因型检测的实验室条件、方法、结果判定及质量控制,适用于血浆、血清和滤纸干血斑样品的HIV-1耐药基因型测定。 2 规范性引用文件 Antiretroviral drug resistance testing in adult HIV-1 infection: 2008 recommendations of an International AIDS Society-USA panel. Clin Infect Dis 47(2): 266-85. Guidelines for the Use of Antiretroviral Agents in HIV-1-Infected Adults and Adolescents. DHHS 2008; Available at: https://www.doczj.com/doc/4f5012686.html,/guidelines. Update of the Drug Resistance Mutations in HIV-1: Spring 2008, Top HIV Med. 2008;16(1): 62-68. 3 HIV-1耐药检测的意义 3.1 耐药监测 用于HIV-1感染人群和抗病毒治疗人群的耐药性监测和检测。用于新近感染人群的耐药性监测,了解耐药毒株流行的情况,

并采取防控措施,用于治疗前人群的监测,指导制. 定一线抗病毒治疗方案;用于抗病毒治疗人群的耐药性监测,进行HIV-1耐药发生、发展趋势以及影响因素的分析,指导和完善大规模公共卫生模式抗病毒治疗的程序,以及制定二线治疗方案。 3.2 耐药检测 用于个体患者的耐药检测。在抗病毒治疗前进行耐药检测,可指导临床医生制定抗病毒治疗方案,保证抗病毒治疗的效果;在抗病毒治疗过程中进行耐药检测,可指导临床医生分析治疗失败的原因,并制定补救治疗方案。 4 HIV-1耐药检测实验室要求 4.1 实验室功能分区 实验室原则上应分为4个独立工作区:试剂准备区、样品处理区、扩增区、扩增产物分析区,并设在不同房间。前两区为扩增前区,后两区为扩增后区。见第四章“HIV核酸检测”。 4.2 人员 进行HIV-1耐药基因型检测的人员须具有艾滋病检测实验室的上岗资格,接受过省级以上艾滋病实验室生物安全培训,须具有国家级实验操作技术培训合格证。 4.3 设施和设备 HIV根据检测项目配备相应的设施和设备。见第四章“

2009年4月第47卷第11期·论著· 急性髓系白血病(Acute myeloid leukemia,AM L)是一种以造血干/祖细胞获得性突变为特征的恶性克隆性疾病,大约55%的成人病例在诊断时出现非随机的克隆性染色体异常,儿童病例的检出率更高,但正常核型检出率在AM L中达到40%~47%[1]。染色体畸变能在转录水平干扰造血调控、影响髓系细胞分化,因此快速、简便地获得患者染色体遗传缺陷的信息是临床亟待解决的问题。本研究采用多重RT-PCR方法一次可同时检测29种基因重排,提高了隐匿性染色体易位的检出率,用于初诊时的筛选,对临床分型、预后判断及指导个体化治疗具有重要价值。 1材料与方法 1.1对象 选取2006年1月~2008年11月山西医科大学第二医院及山西省儿童医院血液科门诊或住院AM L初治患者60例,男30例,女30例,年龄1~70岁,中位年龄35岁。所有病例均经临床、形态学、免疫学和组化染色确诊,分别为M1、M2、M3、M4各12例,M5、M6各6例。所有病例均进行了染色体核型分析。 1.2方法 1.2.1试剂和仪器TRIzol试剂盒购自美国Gibco/BRL公司;AM V逆转录酶、RNAsin、TaqDNA聚合酶购自美国Promega公司。PCR扩增仪为美国Perkin-Elmer公司产品。 1.2.2细胞总RNA的提取和逆转录反应全部病例于初诊化疗开始前采取骨髓标本2~3mL,用淋巴细胞分离液提取单个核细胞,按Trizol一步法提取细胞总RNA,分光光度计测定A260值、A280值,以AM V逆转录酶系合成cDNA。引物序列参照文献[1]方法设计。逆转录广泛表达的转录因子(E2A)mRNA为内对照。1.2.3多重巢式RT-PCR两轮均平行设置8组含有混合引物的多重PCR,同时检测29种染色体易位和畸变所形成的86种剪接形式。每组检测的融合基因包括:第Ⅰ组inv(16)的CBF/M YH11;t(X;11)的M LL/AFX;t(6;11)的M LL/AF6;t(11;19) 正常核型急性髓系白血病患者融合基因的检测 赵瑾1*周永安1△苏丽萍1武坚锐2王恺1解菊芬1马莉1石磊3 (1.山西医科大学第二医院血液科;2.山西省儿童医院检验科;3.山西医科大学第二医院风湿科,太原030001) [摘要]目的探讨急性髓系白血病(AM L)患者染色体畸变所形成的易位相关融合基因的临床和实验的关系。方法采用多重巢式RT-PCR方法和染色体核型分析技术对60例AM L患者的融合基因进行分析。结果18例(30%)正常核型的AM L 患者分别检测出有PM L/RARα、AM L1/ETO、TLS/ERG、CBFβ/M YH11和M LL/AF9等5种融合基因的存在。结论多重巢式RT-PCR技术可用于白血病患者初诊时染色体畸变的筛选,可在核型正常的AM L患者中检出隐匿的染色体易位,对AM L 的诊断分型具有重要帮助,进一步指导临床个体化治疗。 [关键词]急性髓系白血病;融合基因;多重RT-PCR;正常核型 [中图分类号]R733.7[文献标识码]A[文章编号]1673-9701(2009)11-11-03 Det ect ion of Fusion Genes in Acut e Myeloid Leukemia Pat ient s wit h Nor mal Kar yot ypes ZHAO Jin1ZHOU Yongan1SU Liping1WU Jianrui2WANG Kai1XIE Jufen1MA Li1SHI Lei3 1.Department of Haematology,the Second Teaching Hospital of Shanxi M edical University; 2.Children's Hospital of Shanxi; 3.Department of Rheumatism,the Second Teaching Hospital of Shanxi M edical University,Taiyuan030001 [Abst r act]Object ive To investigate the fusion genes derived from chromosome structural aberrations in patients with acute myelocytic leukemia determined by multiplex RT-PCR and explore its potential clinical significance in diagnosis,treatment and prognosis evaluation. Met hods Bone marrow samples from60patients were analyzed with a novel multiplex nested RT-PCR and examination for chromosome karyotype.Result s5types of fusion genes such as PM L/RARα,AM L1/ETO,CBFβ/M YH11,TLS/ERG,M LL/AF9were detected in18(30%)patients with normal karyotypes by multiplex RT-PCR.Conclusion M ultiplex RT-PCR technique can quickly screen chromosome structural aberrations in patients with newly diagnosed leukemia.It is useful in detection of fusion genes in acute myeloid leukemia(AM L)with normal karyotypes and it would refine the karyotype analysis,help us to improve classification of the leukemia types of M ICM and to direct individulized chemotherapy. [Key Words]Acute myeloid leukemia;Fusion gene;M ultiplex RT-PCR;Normal karyotype *山西医科大学硕士研究生在读 △通讯作者 CHINA MODERN DOCTOR中国现代医生11

肌萎缩侧索硬化症 一、病因及发病机制 1.ALS动物模型是研究ALS病因、发病机制和治疗的基础。选择大鼠的原因是其与人类基因DNA序列相似。动物模型系统分为基因型和表现型动物模型。前者如SOD1基因突变(G93A)模型,用于研究发病机制和临床前的治疗;后者基因尚不清楚但表现为ALS,用于神经元变性机制的研究。 2.细胞死亡机制的研究 二、临床常见类型 1.肌萎缩侧索硬化症 2.原发性侧索硬化症 3.进行性脊肌萎缩症 4. 进行性延髓麻痹 分遗传性与获得性两类。 遗传性: 1、Ⅰ型:急性婴儿型脊肌萎缩症(Werdnig-Hoffmann病) 2、Ⅱ型:儿童型脊肌萎缩症(Kugelberg-Welander 综合征) 3、Ⅲ型:成人型脊肌萎缩症 4.进行性延髓麻痹 5.慢性近端脊肌萎缩症AD遗传,2/3有阳性家族史,男性稍多见,且病情较女性为重。偶有散发病例和X-性连隐性遗传。病程长,多数患者存活30年以上。 婴儿型2岁前起病,占36%, 青少年型3-18岁起病,占48.8%, 成人型18岁后起病,最大年龄达63岁。占15.25%。 6.婴儿型脊肌萎缩症 7.X-性连延髓脊髓运动神经元病 8.远端型脊肌萎缩症 9.肩腓型脊肌萎缩症 ●Ⅰ型: ●Ⅱ型:

●肩腓型脊肌萎缩症伴感觉神经病变 ●肩腓型脊肌萎缩症伴心肌病 10.其他类型脊肌萎缩症 慢性不对称性脊肌萎缩症病变仅累及一个肢体,出现无力和下运动神经元性肌萎缩,数年或10年后才完全累及这一肢体的全部肌群,也可在某一时间内停止发展而不累及这一肢体的其他部分。腱反射减退或消失,感觉正常。不累及延髓和身体其他部分。肌电图检查受累肌肉呈失神经改变。神经传导速度正常。 面肩肱型脊肌萎缩症AD遗传,面、肩带、肱肌的下运动神经元损害的肌无力和肌萎缩,肌电图呈失神经改变。 单上肢脊肌萎缩症见于日本和亚洲报告,多发于10-20岁青年人,一侧上肢肌无力、肌萎缩、肌电图呈失神经改变。病情在1-2年内缓慢发展,以后即停止发展。 节段性脊肌萎缩症Segmental spinal muscular atrophy 1978年Sobue报告运动障碍仅限于C8-T1神经节段支配的肌肉,肌电图呈失神经改变。 获得性 1、灰质炎后综合征 2、CJ 病 3、淋巴瘤伴前角细胞病变 三、诊断方面 (一)运动神经元疾病的诊断标准(1998年Ross等提出的新标准) 肌萎缩侧索硬化(ALS)的诊断标准 诊断ALS需以下条件 1、至少有两个肢体的LMN体征 2、至少有一个部位(延髓、颈或腰骶)的UMN受损体征 3、症状进行性加重,包括旧病灶及新部位受损的症状和体征 诊断ALS必须确定无下列表现 1、感觉受损征(老年性改变除外) 2、神经原性括约肌功能障碍 3、进展性中枢神经疾病(如PD、痴呆)除ALS外 4、ALS样综合征 5、结构性脊髓病包括脊椎病性脊髓病 6、MMN 7、甲状腺和甲旁腺功能亢进 8、单克隆丙种球蛋白病伴恶性血液病(淋巴瘤、骨髓瘤等) 9、铅中毒 10、脑或脊髓放射病 11、氨基己糖苷酯酶-A缺乏病(<30岁的患者) (二)ALS的电生理诊断技术 (三)影像学进展