一)

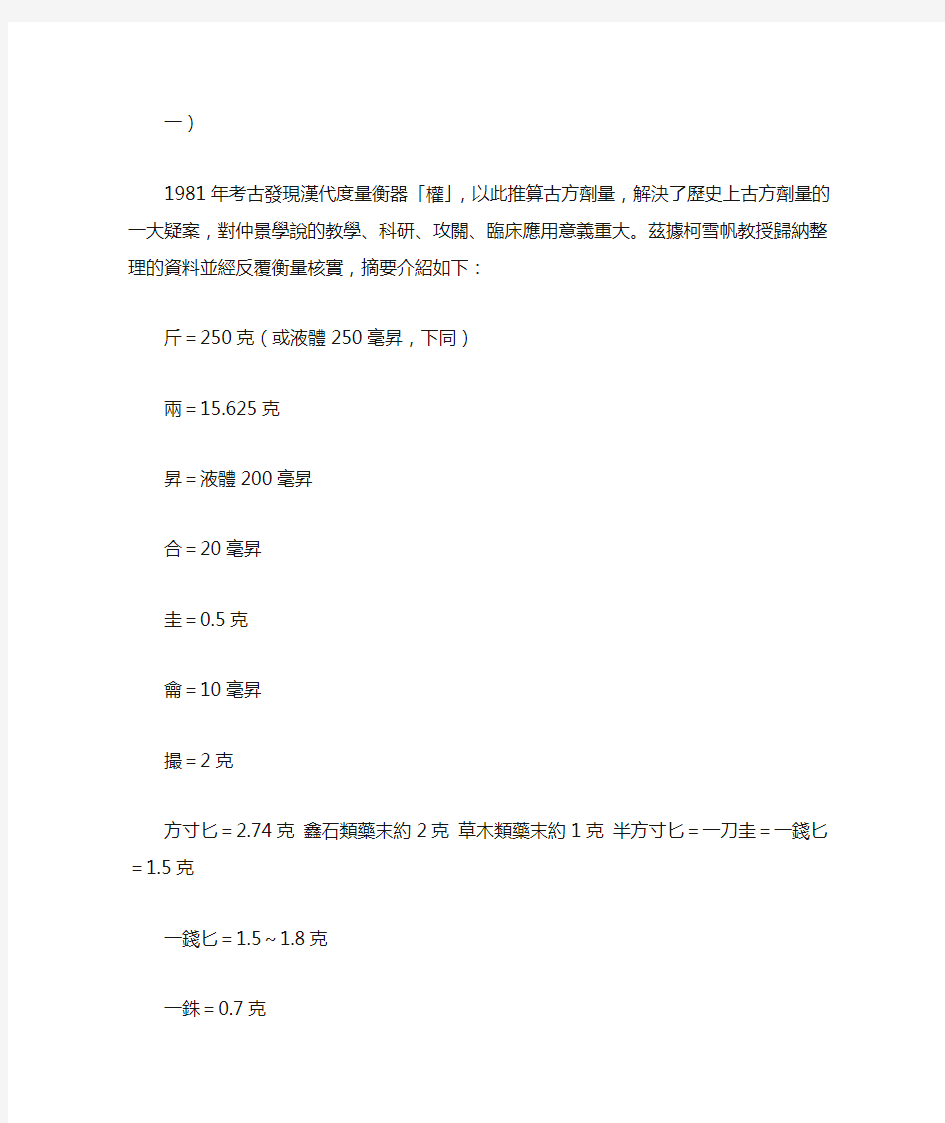

1981年考古發現漢代度量衡器「權」,以此推算古方劑量,解決了歷史上古方劑量的一大疑案,對仲景學說的教學、科研、攻關、臨床應用意義重大。茲據柯雪帆教授歸納整理的資料並經反覆衡量核實,摘要介紹如下:

斤=250克(或液體250毫昇,下同)

兩=15.625克

昇=液體200毫昇

合=20毫昇

圭=0.5克

龠=10毫昇

撮=2克

方寸匕=2.74克鑫石類藥末約2克草木類藥末約1克半方寸匕=一刀圭=一錢匕=1.5克

一錢匕=1.5~1.8克

一銖=0.7克

一分=3.9~4.2克梧桐子大=黃豆大

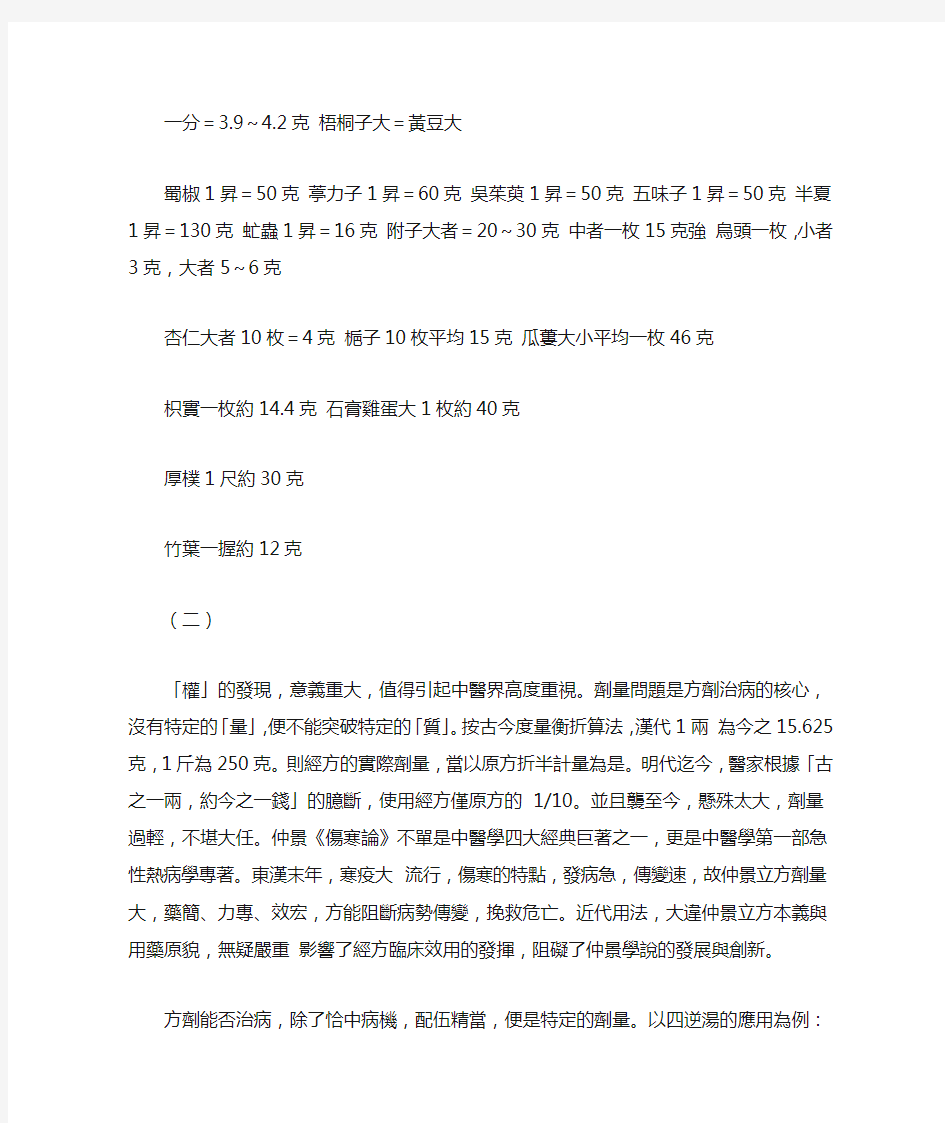

蜀椒1昇=50克葶力子1昇=60克吳茱萸1昇=50克五味子1昇=50克半夏1昇=130克虻蟲1昇=16克附子大者=20~30克中者一枚15克強烏頭一

枚,小者3克,大者5~6克

杏仁大者10枚=4克梔子10枚平均15克瓜蔞大小平均一枚46克

枳實一枚約14.4克石膏雞蛋大1枚約40克

厚樸1尺約30克

竹葉一握約12克

(二)

「權」的發現,意義重大,值得引起中醫界高度重視。劑量問題是方劑治病的核心,沒有特定的「量」,便不能突破特定的「質」。按古今度量衡折算法,漢代1兩為今之15.625克,1斤為250克。則經方的實際劑量,當以原方折半計量為是。明代迄今,醫家根據「古之一兩,約今之一錢」的臆斷,使用經方僅原方的 1/10。並且襲至今,懸殊太大,劑量過輕,不堪大任。仲景《傷寒論》不單是中醫學四大經典巨著之一,更是中醫學第一部急性熱病學專著。東漢末年,寒疫大流行,傷寒的特點,發病急,傳變速,故仲景立方劑量大,藥簡、力專、效宏,方能阻斷病勢傳變,挽救危亡。近代用法,大違仲景立方本義與用藥原貌,無疑嚴重影響了經方臨床效用的發揮,阻礙了仲景學說的發展與創新。

方劑能否治病,除了恰中病機,配伍精當,便是特定的劑量。以四逆湯的應用為例:四逆湯乃仲景急救亡陽危癥之峻劑,有斬關奪門、破陰回陽、起死回生之效。原方為炙甘草2兩、乾薑兩半、生附子1枚(破8片),按古今折算,取原方1/2量為準,則四逆湯劑量是炙甘草30克,乾薑23克,制附子60克(生附子1 枚,大者20~30克,假定生附子之藥效為制附子之兩倍以上),而部編中醫方劑學四逆湯之劑量為:附子5~10克,乾薑6~9克,炙甘草6。以這樣的輕量,要救生死於頃刻克。誠然難矣!無怪乎中醫心衰,十有八九要失敗。不是經方不靈,而是我們未能繼承仲景先師的衣砵真傳。習用輕劑,固然可以四平八穩,但是卻閹割了仲景學術的一大特色,使中醫丟掉了急癥陣地。

(三)

「權」的發現,是中醫界復興的大好時機,可惜對中醫界震動不大。衹有上海柯雪帆教授一人,聞風而動,廣為傳播。而且立即埋頭於臨床研究,用炙甘草湯原方試治多種心臟病取得驚人的療效,令人振奮與感佩!我們身在基層前沿陣地的中醫,對此極為敏感。60年代中期,我已對歷史上習用的經方劑量,發生懷疑,每遇重危急癥,如心衰瀕死病人,輒用傷寒四逆湯類

方原量投治。主藥附子則加一倍、兩倍、三倍,破格用藥,有100多例肺心病、風心病、冠心病及大出血導致的心衰瀕死病人,協同西醫進行搶救,絕大部分是西醫放棄治療,由我單用中藥,一劑附子用到200克以上,一晝夜按時服3劑,附子總量達500克以上,使這些現代西醫宣布死刑的病人,全部起死回生,我把此方定名為「破格救心湯」。80年代以後,把六經主方及常用《金匱》要方,唐宋以前久經考驗的效方,全部重新整理,按古今折算法釐訂劑量,置於案頭,以備檢索。《傷寒雜病論》是中醫學寶庫中之寶庫,有強大的生命力!仲景上承內難,博采百家,開創了中醫辨證論治的理論體系。仲景學說是中醫學活的靈魂,是中醫取之不盡的源頭之水,是攻克世界性醫學難題的一把金鑰匙。仲景六經辨證之法,使我們洞悉病機,見病知源,以病機統百病,則百病無所遁形。立足於臨床刻苦研讀仲景著作,學以致用,反覆實踐領悟,是中醫成才的心由之路!也是提高中醫整體素質的唯一途徑。

(四)

古老的中醫學經歷了4千多年的歷史考驗,經受了近百年凶濤惡浪的摧殘,仍然屹立於世界醫學之林,並且在21世紀昂首闊步走向世界,令人振奮。前途是光

明的,但中醫的現狀是令人懮慮的。常見不少中醫大學生,走出校門即對中醫喪失了信心,而改從西醫。個別中醫碩士、博士厭倦中醫,另找出路,青年中醫不敢用經方治病,用西醫的觀點套用中藥,見急癥、重癥、避之唯恐不及,大部分中醫院放棄了急癥陣地,連省級中醫研究院的病床上也吊滿了輸液瓶……凡此種種,令人觸目驚心!可見中醫學院的教學方法大有問題,中醫後繼乏人情況嚴重,實在應該大刀闊斧加以改革!要打破儒家治醫、崇尚空談的老套,腳踏實地地把傷寒金匱的理法方藥的精髓原原本本傳授給學生。強調學以致用,早臨床,多臨床,有必要請經驗豐富的臨床家現身說法,以加深理解,使學生在畢業之前,即具有獨當一面、敢治大病的膽識與能治大病的功力。不要讓西醫課喧賓奪主,中西醫並重的教學方針,衹能培養出倫不類的「半瓶醋」。要在短短5年內,集中精力學好、學透中醫。

山野村夫之見,希望能引起中醫界的反思與沈思!

=================================

以上內容選自『李可』先生大作《李可老中醫急危重癥疑難病經驗專輯》之「恢復仲景用藥特色,攻克世界醫學難題」

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

下面這篇可以印證上面的真實性 ... 不過加上分次服用的概念 ... 傷寒中的劑量看起來就沒那麼嚇人了 ...

據網上資料顯示:目前,我國對漢今度量衡計量單位換算方法說法不一,比較權威性的有:

1、高等醫學院校中醫教材:《方劑學》在「古今藥量考證」一節中說:漢代「一兩約合現代的9g(三錢),一尺約合六寸九分,一斗約合二升,一升水約合二合(200 ml)"。又說:「古方一劑等於現在的三劑藥,如直接的折算,可按一兩約合了3g(一錢)計算」。《傷寒論講義》「古今劑量折算表」中有類似的記載,並雲「凡雲若於升者,若作容量計算,以折合60 - 80 ml為宜」等。

2、中醫研究院編《傷寒論語譯》、《金醫要略語譯》雲秦漢時一兩為今之6.69g。

3、中醫研究院等編《簡明中醫辭典》、江蘇新醫學院編《中藥大辭典》附篇均據吳承洛《中國度量衡史》

記載謂東漢一兩折合為今13 .92 g

4、範文瀾《中國通史簡編》載漢代一兩為15 .6 g。

5、國家計量總局編《中國古代度量衡圖集》記載漢代一兩為15 .6 g

6、丘光明《中國曆代度量衡考》記載西漢每斤合248 g(一兩合15 .5 g),新莽時期每斤238 g(一兩為

14 .875 g),東漢每斤合220 g(一兩為13 .75 g)。

郝萬山先生在《漢代度量衡的轉化》一文中,通過文物考察來準確的到結果,更為可信:北京博物館裡有漢代司農銅權,是東漢國家最高的管理農業的行政部門,它所制定的標準的衡重器具,實際稱下來漢代的1斤=250g,漢代的1兩=15.625g,約等於15g。

郝萬山先生的觀點是:

「經方藥量的折算,如麻黃湯:麻黃三兩桂枝二兩甘草一兩杏仁七十枚(去皮尖)

折算過來就是:45g 30g 15g 28g

但是從麻黃湯的煎煮方法上來看:煮取二升半,溫服八合,所以是三次的治療量,如服藥發汗後,不再服用。那麼一次量就是15g、10g、5g、9g,和我們現在

一次開的麻黃湯的用量是基本上一樣的。

再如桂枝湯:桂枝三兩芍藥三兩生薑三兩甘草二兩大棗十二枚

它也是三次治療量故折算為: 15g 15g 15g 10g 4枚我們在換算的時候要記住兩點:一是漢代的一兩相當於現在的多少克,還要記住這個方子分幾次吃。如四逆湯等救急的方子是一次服用,而吳茱萸加生薑湯是分五次服用的,這樣折合才能準確。這樣記起來就有點麻煩,再告訴大家一個簡單的方法,就是你了解了當地的藥物用量習慣後,按照《傷寒論》的比例套用,比如:北京的桂枝常用量是10g ,那麼麻黃湯的劑量就是:15g、10g、5g,如果它的桂枝常用量是6g,那麼麻黃湯的劑量就是:10g、6g、4g就可以了,這個方法是最簡便的。即符合的當地的用藥習慣,又符合經方的用量。」

目前臨床多如此用藥,所以現在一天的藥量僅相當於《傷寒論》原方一次服用的藥量,而我們現在多數湯劑是分兩次服用,儘管是將原藥煎煮兩次兌在一起後再分兩次服用,但第二煎的有效成分實際上估計是比較少的,這從藥液的湯色上就可以看出,否則《傷寒

論》原方也就不會只煎煮一次了。此外,《傷寒論》在桂枝湯服用法之後還有這樣的說明:「若一服汗出病差,停後服,不必盡劑;若不汗,更服,依前法;又不汗,後服小促其間,半曰許令三服盡。若病重者,一曰一夜服,周時觀之,服一劑盡,病證猶在者,更作服;若汗不出,乃服至二、三劑。」

如果以原方服用三劑計算的話,桂枝三兩芍藥三兩

生薑三兩的用量就是135 g,甘草90 g大棗36枚,現在的一天的藥量僅相當於原方一天藥量的九分之一;以二劑計算的話,現在的用量就相當於原方的六分之一;以一劑計算的話,現在的用量就相當於原方的三分之一;即便是原方「若一服汗出病差,停後服,不必盡劑。」的話,現在的一服也僅相當於原方一服的二分之一多一點。如此小的劑量,估計是不太容易出現「一服汗出病差」的。何況現在的病人也不太會每個人都能做到「服已須臾,啜熱稀粥一升余,以助藥力,溫服令一時許,遍身**微似有汗者益佳。」所以其療效就會大打折扣。

在小柴胡湯中,柴胡半斤黃芩三兩人參三兩半夏半升,洗甘草炙生薑各三兩,切大棗十二枚,擘。右

七味,以水一斗二升,煮取六升,去滓,再煎取三升,溫服一升。曰三服。

換算成今天的g,其中柴胡125 g,黃芩45g,人參45 g ,半夏50g,甘草45 g,生薑45 g,總量355g,加大棗12枚,用水2400 ml,先煮取1200 ml,去渣,煎至600 ml,每服200 ml。

現在教科書小柴胡湯中的劑量:柴胡24 g,黃芩9g,人參9 g ,半夏9g,甘草9g,生薑9 g,總量69g,加大棗4枚。

就算劑量搞不准,有爭議,大棗的大小總不會有多大變化吧,為何減至4枚?

當年,何紹奇曾就類似問題請教過姜春華先生:「再如石膏的用量,《傷寒》《金匱》均有「雞子大一枚」之方,而在大清氣熱的白虎湯中石膏用量為一斤,照現在這樣的藥量折算則為一兩,而且還是16兩歸斤的一兩,實折今31.25克,去掉尾數,則為30克。雞子大一塊石膏,今曰實秤為50多克,而作為小青龍加石膏湯的變方,方中用石膏不過是清其郁熱的厚朴麻黃湯,卻用雞子大一枚,比白虎湯的的石膏還多,有

是理乎?從前,我曾就這個問題請教過姜春華先生,姜老也覺得不合適,他開玩笑說:「可能漢代的雞蛋比現在小,但漢代的雞蛋是多大?我們怎麼知道?」根據中國醫處方用藥計量單位一律採用以「g」(公克)為單位的公制。附十六進制與公制計量單位換算率如下:

1斤(16兩)=0.5kg=500g1市兩=31.25g

1市錢=3.125g

1市分=0.3125g

1市釐=0.03125g

為方便以克來記量並按統一規定採用以下近似值進行換算

即一兩(十六進位制)=30克(實際是上一兩等於31.25克)

一錢=3克,一分=0.3克,一釐=0.03克

(註:換算尾數可以捨去)

漢代一升根據大陸那邊的考據約是現在公制的

200cc。

一般都是把『傷寒論』原方用量」兩」當」錢」換算,

曹穎甫是把」一兩」當」二錢」換算!只要比例不變,藥量隨病的輕重調整! => 這個算法應該就是錯誤的了

唐宋元明清至中華民國基本上大約相等,因此宋一錢可視為今一錢,一盞水可視為一碗水(200cc,既今飯碗)。

值得一題的,大陸的一斤=500公克,折一錢=3.125

公克;

而台灣的一斤=600公克,折一錢=3.75公克

在這裡1斤不是以600克計算, 而是以590克計算, 所以和目前我們認知的台斤與公克換算率有些差異. 現今1台斤為600公克, 1錢為3.75克。

由中國曆代的衡制(重量)上來看, 1斤皆為16兩, 但換算成現今的公克卻有所不同, 略述於後, 供大家參考:

戰國1斤,約今250公克

秦1斤,約今253公克

漢1斤,約今220公克

南北朝略如前,但各自不同

隋1斤,約今661公克。(小斤則為220公克)唐1斤,約今661公克

宋1斤

地点:广西中医学研中医临床基础教研室 时间:2004年9月20日下午 参加人员:刘力红老师及热爱中医学的其他老师及其同学 刘老师:今天下午人比较多,多通知两三个人,这么多人,很好的事情,说明很多人想学好中医,第一节课时已谈到李可老中医,现在他就坐在我们面前,就请李老聊一聊学习《伤寒论》的体会。 李老:我学中医是自学,特殊机缘走上这条路,根砥浅,不像大家受到系统教育。23岁自学中医,6年以后记了些方,只会对号入座,有时效果不好也闹不清什么回事。请教老中医,他们告诉我,中医的出路在《伤寒论》,于是开始自学《伤寒论》,从学方开始,麻黄汤系列,麻黄附子汤,麻桂各半汤,小青龙汤,大青龙汤,好些东西似懂非懂,但治病情况有所改变,以前拿方套人,现在各种各样的病放在六经中去考虑,妇科、儿科都是这样,进步一点。后三年治过心衰病没救活,四逆汤治现代讲的心衰,可以说是医圣留给后人的法宝,可以抢救危重病人,关键在剂量,里面关于“附子定量9克,先煎两小时”,以前没有,后世加上去的,所以考虑是剂量出了问题。注解看了不少,没有谈剂量,只有许叔微《伤寒九十论》中记有一个病案:有病人久治不愈,伤寒论上原方原量,一剂药三次服,两次时已豁然而愈,感慨很多。晋时离汉,好几百年,战乱散佚,王叔和整理出《伤寒论》《金匮要略》,现在看来剂量怎么用,没有定见。明代李时珍完成《本草纲目》得原序中指出古之一两今用一钱可也,他当时有权威,提得建议都接受了。距今407年,还是原样,这个量治不了病。除非你功底很深,辩证准,但是没有一剂止,二剂愈的效果。经方治病非常神奇,历史上《伤寒论》治病概貌。古代临床家著作中剂量是不传之秘。 在甘肃救活的第一个心衰病人,昏迷,四肢厥冷,脉是摸不到了,血压也没了,用了30克附子,用开水来熬,前10分钟有点药效就开始灌,加到150克,7小时后病人睁眼,150克基础上另取一剂,后又活了十多年。 81年考古发现汉代的种种度量器,上海的柯雪帆教授进行了实际称量,汉代的一两=15.625克,汉代的一升=200ml,好些具体称量方法。让大家知道用大剂量是有根据的,因为这些已经告诉我们《沙麻木》的实际剂量。这是个契机,只有柯雪帆,他已经70多岁了。以这个剂量加减复脉汤治脉结代心动悸有很好的疗效,但全国无动于衷。除了邓老和军医大学一位教授对此进行思考肯定以外,绝大多数对我的提问,就像是考学生一样。从李时珍老人算到现在,编中医教材40多年,中医界没有把机遇抓住。让大家提高信心,学了就要用。

【干货分享】伤寒论113方集锦(后附剂量换算) 1桂枝汤方:12条 桂枝三两,去皮芍药三两甘草二两,炙生姜三两,切大枣十二枚,擘右五味,咀三味,以水七升,微火煮取三升,去滓,适寒温,服一升。服已须臾,啜热稀粥一升余,以助药力,温服令一时许,遍身漐漐微似有汗者益佳;不可令如水流离,病必不除。若一服汗出病差,停后服,不必尽剂;若不汗,更服,依前法;又不汗,后服小促其间,半日许令三服尽。若病重者,一日一夜服,周时观之,服一剂尽,病证犹在者,更作服;若汗不出,乃服至二、三剂。禁生冷、粘滑、肉面、五辛、酒酪、臭恶等物。2桂枝加桂汤方:117条 桂枝五两,去皮芍药三两生姜三两,切甘草二两,炙大枣十二枚,擘右五味,以水七升,煮取三升,去滓,温服一升。本云桂枝汤,今加桂满五两。所以加桂者,以能泄奔豚气也。3桂枝加芍药汤方:279条 桂枝三两,去皮芍药六两甘草二两,炙大枣十二枚,擘生姜三两,切右五味,以水七升,煮取三升,去滓,温分三服。本云桂枝汤,今加芍药。4桂枝加大黄汤方:279条 桂枝三两,去皮大黄二两芍药六两生姜三两,切甘草二两,炙大枣十二枚,擘右六味,以水七升,煮取三升,

去滓,温服一升,日三服。5桂枝加厚朴杏子汤方:43条桂枝三两,去皮甘草二两,炙生姜三两,切芍药三两大枣十二枚,擘厚朴二两,炙,去皮杏仁五十枚,去皮尖右七味,以水七升,微火煮取三升,去滓,温服一升,覆,取微似汗。6桂枝加附子汤方:20 桂枝三两,去皮芍药三两甘草三两,炙生姜三两,切大枣十二枚,擘附子一枚,炮,去皮,破八片右六味,以水七升,煮取三升,去滓,温服一升。本云桂枝汤,今加附子,将息如前法。7挂枝去芍药汤方:21 桂枝三两,去皮甘草二两,炙生姜三两,切大枣十二枚,擘右四味,以水七升,煮取三升,去滓,温服一升,本云桂枝汤,今去芍药,将息如前法。8桂枝去芍药加附子汤方:22 桂枝三两,去皮甘草二两,炙生姜三两,切大枣十二枚,擘附子炮,去皮,破八片,一枚右五味,以水七升,煮取三升,去滓,温服一升。本云桂枝汤,今去芍药,加附子,将息如前法。9桂枝去芍药加蜀漆牡蛎龙骨救逆汤方:112 桂枝三两,去皮甘草二两,炙生姜三两,切大枣十二枚,擘牡蛎五两,熬蜀漆三两,洗去腥龙骨四两右七味,以水一斗二升,先煮蜀漆,减二升;内诸药,煮取三升,去滓,温服一升。本云桂枝汤,今去芍药,加蜀漆牡蛎龙骨。10桂枝甘草龙骨牡蛎汤方:118

古今中药剂量换算 The manuscript was revised on the evening of 2021

古今中药剂量换算 《古今中药剂量换算问题》 编撰:春风微拂 1981年我国考古发现汉代度量衡器“权”,并以此推算出古方剂量,解决了历史上古方剂量的一大疑案,对仲景学说的教学、科研、临床应用意义重大。以下根据柯雪帆、郝万山教授网上资料整理。 仲景时代药量与现代公制药量(约合换算): 千二百黍重十二铢,两之为两,十六两为斤,三十斤为钧,四钧为石。 即1200个黍米重12铢,两个12铢为1两,16两为斤,30斤为钧,4钧为石。 (汉代“石”读shi,后世读dan)。 1权=12斤,1斤=16两=250克(液体250毫升), 1两=克,约15克 千二百黍实其龠(yue),合之为合(ge),十合为升,十升为斗,十斗为斛。

1斗=2000毫升,1升=200毫升,1合=20毫升,1龠=10毫升, 1铢=~克,1两=24铢,一钱匕=5铢钱=~克, 1刀圭=毫升约克,1撮=4刀圭=2克,1分=~克 1方寸匕=10刀圭=毫升约3~5克 (金石类药末约2克草木类药末约1克), 蜀椒1升=50克,葶力子1升=60克,吴茱萸1升=50克, 五味子1升=50克,半夏1升=130克,虻虫1升=16克,附子大者一枚=20~30克、中者一枚15克, 乌头一枚小者=3克,大者5~6克,杏仁大者10枚=4克, 栀子10枚平均=15克,瓜蒌大小平均一枚约46克, 枳实一枚约克,石膏鸡蛋大1枚约40克, 厚朴1尺约30克,竹叶一握约12克,梧桐子大(约)黄豆大。 十分为寸,十寸为尺,十尺为丈,十丈为引。 1寸=公分,1尺=23公分

古代剂量考证 古代剂量考证(转帖) 东垣方的药物剂量换算标准 1、东垣方的药物剂量换算标准折算 以【《中药大辞典·附编》上海科学技术出版社1979年7月第1版】古今度量衡对照表换算标准为准. 〖1〗1斤=16两,1两=10钱,1钱=10分,1两=37.3克 〖2〗【汉代】一弹丸=一鸡子黄=10梧桐子=20大豆=40小豆(赤小豆)=120大麻子=360细麻子=320黍(经实测得到的结果表明:该换算关系中换算比例过小,即一弹丸应折合为40梧桐子大,其它比例关系则保持一致,一弹丸=一鸡子黄=40梧桐子=80大豆=160小豆=480大麻子=1440细麻子=1280黍)这与《方剂学》第六版中换算关系较一致. 【汉代】十黍为一累,十累为一铢,六铢为一分,四分为一两,十六两为一斤 --【《中华临床中药学》雷载权张廷模主编人民卫生出版社1998.5 第一版】 〖3〗【现代测定】粟大:0.0025ml;黍大0.015ml;小豆大0.07 ml;大豆大0.22 ml;梧桐子大0.25 ml;枣核大0.65 ml;枣大6 ml;鸡子黄大10.6 ml;鸡子大40.56 ml;1升=664.1ml(宋代剂量),1钱匕约合1.82 ml:含金石药约1g; 草本药约0.7g; 根据《中药大辞典》中记载的五味子直径为0.5---0.8毫米,估算得其体积约为0.11毫升.麻子仁(火麻仁)略呈扁球形,长 4-5毫米,直径为3-4毫米,估算其体积约为0.025毫升, --【《中华临床中药学》引自【朱颜《中国历代医用度量衡考》】 根据现代测定的结果,可大致推算出:一鸡子黄大=40梧桐子大=50大豆大=150小豆大〖4〗【晋以后】十黍为一铢,六铢为一分,四分为一两,十六两为一斤(一两为二十四铢)【宋代】10毫为1厘,10厘为1分,10分为1钱,10钱为1两,16两为1斤引用本草纲目:4刀圭为1撮;10撮为1勺;10勺为1合;10合为1升…… --【《临床中药学》翁维良房书亭主编河南科学技术出版社1998.5 第一版】 〖5〗方寸匕:是依古尺正方一寸所的量器,形状如刀匕,一方寸匕容积约等于现代的2.7ml;其重量,金石药末约为2克,草木药末约为1克。 字:古以铜钱抄取药末,钱面共有四字,将药末填去钱面一字之量,即称一字。 铢:古代衡制中的重量单位,汉代以二十四铢为一两,十六两为一斤。 钱匕:用汉代的五铢钱币抄取药末以不落为对贿称一钱匕,分量比一方寸匕稍小,合一方寸匕的十分之六七。半钱匕者,系用五铢钱的一半面积抄取药末,以不落为度,约为一钱匕的1/2。钱五匕者,是指药末盖满五铢钱边的五字为度,约为一钱匕的1/4。 刀圭:形状像刀头的圭角,端尖锐,中低洼。一刀圭约等于一方寸匕的1/10。 --【《中药大辞典·附编》上海科学技术出版社1979.年7月第1版】 【6】1鸡子黄=1弹丸=40梧桐子=80粒大豆=160小豆(赤小豆)=480粒大麻子=1440粒小麻子 十勺为一合,十合为一升,十升为一斗,一升约为三至九两,.(怀疑为汉代的容积计量) --【《方剂学》第六版上海科学技术出版社1995.6.第一版】 2、某些药物的剂量未用斤、两、钱、分表示,而是以个、枚、字、朵、抄、升、片、合等表示, 实测结果:

古代剂量考证 东垣方的药物剂量换算标准 1、东垣方的药物剂量换算标准折算 以【《中药大辞典·附编》上海科学技术出版社1979年7月第1版】古今度量衡对照表换算标准为准.陕西省中医院中医内科高少才 〖1〗1斤=16两,1两=10钱,1钱=10分,1两=37.3克 〖2〗【汉代】一弹丸=一鸡子黄=10梧桐子=20大豆=40小豆(赤小豆)=120大麻子=360细麻子=320黍(经实测得到的结果表明:该换算关系中换算比例过小,即一弹丸应折合为40梧桐子大,其它比例关系则保持一致,一弹丸=一鸡子黄=40梧桐子=80大豆=160小豆=480大麻子=1440细麻子=1280黍)这与《方剂学》第六版中换算关系较一致. 【汉代】十黍为一累,十累为一铢,六铢为一分,四分为一两,十六两为一斤 --【《中华临床中药学》雷载权张廷模主编人民卫生出版社1998.5 第一版】〖3〗【现代测定】粟大:0.0025ml;黍大0.015ml;小豆大0.07 ml;大豆大0.22 ml;梧桐子大0.25 ml;枣核大0.65 ml;枣大6 ml;鸡子黄大10.6 ml;鸡子大40.56 ml;1升=664.1ml(宋代剂量),1钱匕约合1.82 ml:含金石药约1g; 草本药约0.7g; 根据《中药大辞典》中记载的五味子直径为0.5---0.8毫米,估算得其体积约为0.11毫升.麻子仁(火麻仁)略呈扁球形,长4-5毫米,直径为3-4毫米,估算其体积约为0.025毫升, --【《中华临床中药学》引自【朱颜《中国历代医用度量衡考》】 根据现代测定的结果,可大致推算出:一鸡子黄大=40梧桐子大=50大豆大=150小豆大 〖4〗【晋以后】十黍为一铢,六铢为一分,四分为一两,十六两为一斤(一两为二十四铢) 【宋代】 10毫为1厘,10厘为1分,10分为1钱,10钱为1两,16两为1斤引用本草纲目:4刀圭为1撮;10撮为1勺;10勺为1合;10合为1升…… --【《临床中药学》翁维良房书亭主编河南科学技术出版社 1998.5 第一版】〖5〗方寸匕:是依古尺正方一寸所的量器,形状如刀匕,一方寸匕容积约等于现代的2.7ml;其重量,金石药末约为2克,草木药末约为1克。 字:古以铜钱抄取药末,钱面共有四字,将药末填去钱面一字之量,即称一字。铢:古代衡制中的重量单位,汉代以二十四铢为一两,十六两为一斤。 钱匕:用汉代的五铢钱币抄取药末以不落为对贿称一钱匕,分量比一方寸匕稍小,合一方寸匕的十分之六七。半钱匕者,系用五铢钱的一半面积抄取药末,以不落为度,约为一钱匕的1/2。钱五匕者,是指药末盖满五铢钱边的五字为度,约为一钱匕的1/4。 刀圭:形状像刀头的圭角,端尖锐,中低洼。一刀圭约等于一方寸匕的1/10。 --【《中药大辞典·附编》上海科学技术出版社1979.年7月第1版】 【6】 1鸡子黄=1弹丸=40梧桐子=80粒大豆=160小豆(赤小豆)=480粒大麻子=1440粒小麻子 十勺为一合,十合为一升,十升为一斗,一升约为三至九两,.(怀疑为汉代的容积计量) --【《方剂学》第六版上海科学技术出版社1995.6.第一版】 2、某些药物的剂量未用斤、两、钱、分表示,而是以个、枚、字、朵、抄、升、

伤寒论112方 一、太阳篇 1、桂枝汤方 桂枝15g 芍药15g 炙甘草10g 生姜15g 大枣10g 2、麻黄汤方 麻黄15g 桂枝10g 炙甘草5g 杏仁10g 3、小青龙汤方 麻黄15g 芍药15g 细辛15g 干姜15g 炙甘草15g 桂枝15g 五味子10g 半夏15g 4、大青龙汤方 麻黄30g 桂枝10g 炙甘草10g 杏仁5g 生姜15g 大枣8g 石膏30g 5、桂枝麻黄各半汤方 桂枝8g 芍药5g 生姜5g 炙甘草5g 麻黄5g 大枣3g 杏仁3g 6、桂枝二麻黄一汤方 桂枝8g 芍药8g 麻黄5g 生姜5g 杏仁3g 炙甘草5g 大枣3g 7、桂枝二越婢一汤方 桂枝芍药麻黄炙甘草各4g 大枣3g 生姜5g 石膏6g 8、桂枝加葛根汤方 葛根20g 桂枝15g 芍药15g 生姜15g 炙甘草10g 大枣10g 9、桂枝加附子汤方 桂枝15g 芍药15g 炙甘草15g 生姜15g 大枣10g 炮附子15g 10、桂枝去芍药汤方 桂枝15g 炙甘草10g 生姜15g 大枣10g 11、桂枝去芍药加附子汤方 桂枝15g 炙甘草10g 生姜15g 大枣10g 炮附子15g 12、桂枝去桂加茯苓白朮汤方 芍药15g 炙甘草10g 生姜15g 茯苓15g 白朮15g 大枣10g 13、桂枝加厚朴杏子汤方 桂枝15g 炙甘草10g 生姜15g 芍药15g 大枣10g 炙厚朴10g 杏仁10g 14、桂枝加芍药生姜各一两人参三两新加汤方 桂枝15g 芍药20g 炙甘草10g 人参15g 大枣10g 生姜20g 15、小建中汤方 桂枝15g 芍药30g 生姜15g 炙甘草10g 大枣10g 胶饴30g 16、葛根汤方 葛根20g 麻黄15g 桂枝10g 生姜15g 炙甘草10g 芍药10g 大枣10g 17、葛根加半夏汤方 葛根20g 麻黄15g 炙甘草10g 芍药10g 桂枝10g 生姜10g 半夏半升大枣10g 18、葛根黄芩黄连汤方 葛根40g 炙甘草10g 黄芩15g 黄连15g 19、麻黄杏仁甘草石膏汤方 麻黄20g 杏仁10g 炙甘草10g 石膏40g 20、茯苓甘草汤方 茯苓10g 桂枝10g 炙甘草5g 生姜15g 21、茯苓桂枝甘草大枣汤方 茯苓40g 桂枝20g 炙甘草10g 大枣15g

汉代的度量衡制和经方药量换算 1.掌握药物剂量的临床意义 经方的药量是用的汉代的度量衡制.如何把”现代用量和伤寒论、金匮要略中的经方药量联系起来”这个问题,在临床上有重要的意义. 比方说桂枝汤,桂枝汤中桂枝和芍药的剂量是各三两.如果把桂枝的量用多了,它的方名就叫桂枝加桂汤.它的作用不是解肌驱风,调和营卫,而是温补心阳,降逆平冲,治疗心阳虚,下焦寒气上冲的奔豚.如果桂枝汤里把芍药的量用多了,它的方名就叫桂枝加芍药汤,它的作用是治疗太阴脾经受邪,太阴脾经气血不和而导致的腹满时痛. 又比方说麻黄汤中的麻黄,桂枝,甘草的剂量比例应当是3:2:1,如果变成1:2:3的话,这个方子就发不了汗.所以掌握剂量之间的关系在临床疗效上是很重要的. 又比方说五苓散这个方子,泽泻用量最多,猪苓,茯苓,白术用量居中,如果按照这样的剂量比例组成的散剂,给试验的动物吃,就有很好的利尿效果.而把这五个药等量的做成散剂,给相同的动物吃,它的利尿效果明显就差. 综上掌握药物的剂量和剂量比例在临床上很重要. 2.汉代的度量衡制 要用好《伤寒论》中的方剂还要注意它的药物用量问题,论中用的是汉代的度量衡,和我们现代的不同,所以我们要考证汉代的度量衡。 (1)关于重量:班固的《汉书.律历制》中记载说:千二百黍(shu)重十二铢,两铢之为两,十六两为斤,三十斤为钧,四钧为石。

就是说1200个黍米重12铢,两个12铢是一两。明确的指出了汉代的度量衡制度,用量单位和进位关系。单位应用了铢、两、斤、钧、石。石这里读shi,在后来读dan,是个衡量单位。 但是现在要用黍米来推测汉代的度量衡肯定不准确,因为不知道使用北京的黍米,还是用南京的;是用干的,还是用湿的。但是我们可以通过文物考察来准确的到结果。北京博物馆里有汉代司农铜权,是东汉国家最高的管理农业的行政部门,它所制定的标准的衡重器具,实际称下来汉代的1斤=250g,汉代的1两=15.625g,约等于15g,1铢=7.81g。 (2)关于容量,班固的《汉书.律历制》中记载:千二百黍实其龠(yue),合之为合(读ge),十合为升,十升为斗,十斗为斛。(合升斗斛是十进位) 通过文物来考察它实际容量,1合=20ml ,1升=200ml,1斗=2000ml。故麻黄汤每次服用8合,就是160ml,桂枝汤每次服用1升就是200ml,和现在的用量差不多。 (3)关于度量,班固的《汉书.律历制》中记载:一黍为分,十分为寸,十寸为尺,十尺为丈,十丈为引.进位关系都是十进位。 通过文物测量来看,1寸=2.3cm,1尺=23cm,三国大将关羽身高8尺,也就是184cm,相当于女排郎平的高度。 汉朝基本计量单位均为黍米,反应了农业社会民以食为天的社会现象。3、度量衡制历代变迁史 医药书宋朝以前用汉制,宋朝以后用宋制或者今制 (1)汉朝后是晋朝,晋朝在衡重的两和铢之间加了分。6铢=1分,4分=1两。

《伤寒论》药物剂量的古今换算及其历史演变(第三稿)(下) 《伤寒论》药物剂量的古今换算及其历史演变(第三稿)(下)(2012-03-27 23:49:52) 转载▼标签: 杂谈 分类:《伤寒论》源流考究 (六)后世官修医书对汉代方剂剂量“一两”的认识前面说过,从中国度量衡演变史来看,汉代之后度量衡量值呈逐整体渐变大的倾向,尤其在南北朝时期,特别是北朝时代的北魏,北魏后期的度量衡器急剧增大,为历代之最。这种变化最终导致了隋唐度量衡制度出现了“大制”。隋唐两朝都是继承了北朝,他们的开国皇帝的祖先都是北朝名贵,所以这两个朝代的各种制度都沿袭北朝的相关制度并加以发展 变化和创新。度量衡制度,隋文帝是大制(京师北方长安),继位的隋炀帝是小制(京师南方洛阳)。唐代的权衡是大小双轨制,药秤沿用古制不变。《旧唐书》卷48“食货上”:“权衡:以秬黍中者百黍之重为铢,二十四铢为两,三两为大两,十六两为斤。……合汤药及冠冕,制用小升小两(即同汉代衡量),自余公私用大升大两。”《通典》、《唐六典》、《唐会要》等书也明确记载医药用小升小两(即

220克/斤13.8克/两;200毫升/升),其余公私用大升大两(唐宋大制一两为41.3克),大小衡制之比是三比一,即大两的一两是小两的三两。在唐代的方书中也常杂有用世用度量衡计量的情况,但会特别注明,如“前N味并用大斗大升”(《外台秘要》卷31乌麻地黄酒方)、“ 已上药并是大秤大两”(陈增岳《敦煌古医籍校证》279页)。 北宋政府官修医书将古典方剂中的计量单位换算成本朝的 度量衡单位,实际的剂量基本没有改变。《太平惠民和剂局方》如此,之前的《太平圣惠方》也是如此。所谓“古之三两,为今(宋)之一两(大两,41.3克,三分之一为13.8克)”。公元992年的北宋官修《太平圣惠方.卷八》的《伤寒论》方剂剂量,就已经全部换算成北宋通行的剂量,即汉之三两,为宋之一两(大两),如桂枝汤的桂枝汉方为三两,此书改成宋一两。每服一般为四钱。林亿等人的官修《新校备急千金要方例》这样规定:“则今之此书,当用三两为一两,三升为一升之制,世之妄者乃谓古今之人,大小有异,所以古人服药剂,无稽之言,莫此为甚,今之用药,定以三两为今一两,三升为今一升(药方中的计量,220克/斤13.8克/两;200毫升/升),方中虽皆复有用尺寸处,旧例己有准折斤两法,今则不复重述也。“今从旧例,率定以药二十古两(276克),水一小斗(10升为1斗,200毫升*10=2000毫升)煮,取今一升五合,去滓,分三服,自馀

伤寒论用药剂量中药用量计量单位数字图书馆 伤寒论用药剂量中药用量计量单位 摘要:“中医治疗的巧处在量上,中医不传之秘在量上”说明正确掌握中药用量的不容易《伤寒论》用药剂量的研究的重要性有以下四点 一、剂量是方剂的重要构成部分现今传世《伤寒论》载方112首每首皆详载剂量二、剂量影响方剂效果如半夏止呕效果与剂量成正比 三、剂量影响方剂功效经方用药有主次,剂量有所轻重不同,功效也大相逕庭 《伤寒病》剂量计量单位有标准度量衡制和非标准度量衡制的计量两大类标准度量衡制一、重量单位加“铢、两、斤”二、容量计量单应如“合、升、斗、斛”,及三、长度单位如“尺”特别是重量用“两”与容量“升”为最多 笔者根据文献考据与药物实测的方法进行研究一、经方文献考据法从《伤寒论》方剂的来源,探讨《伤寒论》“两”的折算 1.据钱超尘教授《中华经典医书》第二集,杨绍伊《伊尹汤液经》附录中《论方药分量》所云伤寒方应是继承商代伊尹《汤液经法》的考证 2.《辅行诀脏腑用药法要》与《伤寒论》经方用量的考证二、《伤寒论》药物实测法 从《伤寒论》方剂本身的线索,探讨《伤寒论》的“两”探讨《伤寒论方剂用量的“实”质,考据经方用“两”的历史事实的实值导师傅延龄教授,提出由半夏与射干药物实测方法 三、东汉衡制与衡器考据

一方面从东汉的衡器,来探讨东汉的“两”值的大小制存在的可能性另一方面从东汉衡制的大小来研究如1.东汉货币考据、2.东汉嘉量考据、3.东汉衡器之考据、4.累黍之法的考证、5.根据水比重对东汉两考据、6.根据黄金以及7.《同度记》汉粟米法等七种方法考据笔者考据《伤寒病》剂量计量单位的折算结果如下 一、东汉“两”值的结果有两组 第—组、东汉一两为13.75克~15.6克此项是结果是据东汉货币、嘉量、衡器、累黍、水比重、黄金,以及《同度记》汉粟米法对东汉两的考据其中又以丘光明的考据结论载于《中国科学技术史》,考东汉标准制的一两为13.75克,目前公认最具公信 第二组、东汉一两为9.375克此项根据孔继涵《同度记》汉粟米法考据所得此项符合章太炎《医论》第八集在《论汤剂轻重之理》“古一两今在二钱到三钱间者为近”7.5~11.25克以药性平列所推测的合理范围章氏并于《论宋人煮散之得失》、《古汤剂水药重量比例说》与《伤寒论若干方重量与水之折合》等多处,以“汉一两当今二钱五分”9.375克的结论作为伤寒方在临床使用的折算标准,并推崇以孔继涵《同度计》汉粟米法考据“最为精审”,故汉一两应折今 9.375克为《伤寒论》—两 二、《伤寒论》“两”制应传承源自伊尹的《汤液经》 据杨绍伊《伊尹汤液经》附录《论方药分量》考据结论说明,伤寒方应是继承古代伊尹《汤液经法》的计量单位,所以“一两约合现代三钱” 三、《伤寒论》一“两”值应为10克此为半夏与射干药物实测共同结果本结论符合四项验证如1.药物配伍用量原则、2.药量与用水比例、3.药物相对剂量比例,及4.医家临床用量经验,说明本结论合理性及可信度 四、《伤寒论》一“升”与东汉一“升”折算为今大约200毫升,结果相近此系根据现今大量东汉的量器考据与《伤寒论》中所载“温服一升,本云黄耳杯”考据,大抵已确定一升为200毫升

古今中药剂量换算 古今中药剂量换算问题》 编撰:春风微拂 1981 年我国考古发现汉代度量衡器“权”,并以此推算出古方剂量,解决了历史上古方剂量的一大疑案,对仲景学说的教学、科研、临床应用意义重大。以下根据柯雪帆、郝万山教授网上资料整理。 仲景时代药量与现代公制药量(约合换算):千二百黍重十二铢,两之为两,十六两为斤,三十斤为钧,四钧为石。 即1200 个黍米重12 铢,两个12 铢为1 两,16 两为斤,30 斤为钧,4 钧为石。 (汉代“石”读hi,后世读dan )。 1权=12斤,1斤=16两=250克(液体250毫升), 1两=15.625克,约15克 千二百黍实其龠(yue ),合之为合(ge),十合为升,十升为斗,十斗为斛。 1斗=2000毫升,1升=200毫升,1合=20毫升,1龠= 10 毫升,

1铢=0.65?0.7克,1两=24铢,一钱匕=5铢钱=1.5? 1.8 克, 1刀圭=0.5毫升约0.5克,1撮=4刀圭=2克,1分=3.9? 4.2 克 1方寸匕=10刀圭=2.74毫升约3?5克 (金石类药末约2 克草木类药末约1 克),蜀椒1升=50 克,葶力子1升=60克,吴茱萸1升=50克,五味子1升=50克,半夏1升=130克,虻虫1升=16克,附子大者一枚=20?30克、中者一枚15克, 乌头一枚小者=3克,大者5?6克,杏仁大者10枚=4克,梔子10枚平均=15克,瓜蒌大小平均一枚约46克,枳实一枚约14.4 克,石膏鸡蛋大1 枚约40 克, 厚朴1 尺约30 克,竹叶一握约12 克,梧桐子大(约)黄豆大。 十分为寸,十寸为尺,十尺为丈,十丈为引 1寸=2.3公分,1尺=23公分 权”的发现,意义重大,值得引起中医界高度重视。剂量问题是方剂治病的核心,没有特定的“量”,便不能突破特定的“质”。按古今度量衡折算法,汉代1 两为今之15.625 克,1 斤为250 克,则经方的实际剂量,当以原方折半计量为是。 明代迄今,医家根据“古之一两,约今之一钱”的臆断,使用经方仅原方的 1/10 ,且袭至今,悬殊太大,剂量过轻,不堪大任。仲景《伤寒论》不单是中医学四大经典巨著之一,更是中医学第一部急性热病学专

汉代度量衡的转化 ――xxxx 1.度量衡制 要用好《伤寒论》中的方剂还要注意它的药物用量问题,论中用的是汉代的度量衡,和我们现代的不同,所以我们要考证汉代的度量衡。 其实这一点并不困难,班固的《汉书.律历制》中记载说: 千二百黍重十二铢,两之为两,十六两为斤,三十斤为钧,四钧为石。就是说1200个黍米重12铢,两个12铢是一两。明确的指出了汉代的度量衡制度,用量单位和进位关系。单位应用了铢、两、斤、钧、石。石这里读shi,在后来读dan,是个衡量单位。 但是现在要用黍米来推测汉代的度量衡肯定不准确,但是我们可以通过文物考察来准确的到结果。北京博物馆里有汉代司农铜权,是东汉国家最高的管理农业的行政部门,它所制定的标准的衡重器具,实际称下来汉代的1斤=250g,汉代的1两= 15.625g,约等于15g。 容量单位,还是班固的《汉书.律历制》中记载: 千二百黍实其龠(yue),合之为合(读ge),十合为升,十升为斗,十斗为斛。这是五个容量的计量单位。还是通过文物来考察它实际容量。结果是:1合=20ml 1升=200ml 1斗=2000ml。故麻黄汤每次服用8合,就是160ml,桂枝汤每次服用1升就是200ml,和现在的用量差不多。 《伤寒论》中还用到了度量,如五苓散说白饮和服方寸匕,麻子仁丸中说厚朴用1尺。那么1寸和1尺究竟是多少呢?还是班固的《汉书.律历制》中记载: 一黍为分(这句不是原话),“十分为寸,十寸为尺,十尺为丈,十丈为引”所以分、寸、尺、丈、引是汉代关于度量的5个计量单位。进位关系都是十

进位。从中国科学计量研究院收集的全国博物馆所保存的14把汉代尺子测量来看,1寸= 2.3cm,1尺=23cm,三国大将关羽身高8尺,也就是184cm,相当于女排郎平的高度。 汉朝后是晋朝,晋朝在衡重的两和铢之间加了分,6铢=1分4分=1两。在《伤寒中》只有一个方子用了分,就是麻黄升麻汤,显然在仲景时代是不会用分来最单位的,是后人在传抄的时候进行了换算,或者这张方子不是仲景的方子。在《金匮要略》中出现了许多用分作为计量单位的方子,肯定是晋唐以后的人在抄写时给改过的,不是张仲景原来的东西。当然有的方剂如三物白散,说桔梗三分,巴豆一分,贝母三分,这个分不是实际的衡重单位,而是药物之间的剂量比例,是份的意思。四逆散中各十分也是一样的意思。但是《金匮要略》中好几张方子是用分作为计量单位。 从晋朝到宋朝,我国的度量衡发生了很大的变化。如1斤从200g上升到了600g左右,1升从200ml上升到1000ml,1尺从23cm上升到了33cm。在不到1000年的时间里发生了这样大的变化,为什么呢?根据中国计量科学研究员他们的理解认为,在这个时期地主收租想多收一些,国家收税想多收一些,于是有的地主偷偷的把斗给扩大了,后来大家都这么作,国家就从新制定度量衡了。但是到宋代以后一直到清代的库平制,中国的度量衡制基本就稳定了下来。没有随意扩大,主要是我国的经济发生了变化,地主收租,国家收税不再单纯的收粮食,而是收银子或银票,再改度量衡已经失去了意义,所以就没有发生太大的变化。 晋、唐、宋的度量衡发生了变化但是,当时国家规定,医药和天文是关系到人命和国家兴衰的大事,故度量衡均用旧制,其他行业用新制。孙思邈的《千金要方》王焘的《外台秘要》它的药物计量仍然保留的是汉制,宋朝以前的中药书都是应用的汉制。宋朝在各方面都进行了改革,包括中药的服用方法,包括中药剂量,宋朝应用煮散的方法,就是把药物作成粗散,煮过后连药渣一起吃,这是宋朝的独特的服药方法,如果连药渣一起吃的话,药量一定要减少,这样它就用了宋朝当时的度量衡制,从衡重的方面来看,它用了斤、两、钱、分、厘、毫。从宋代到清代,度量衡没有发生太大的变化,故以后的

刚搜来的,供参考 字号:大中小 在淘宝和卖家聊, 问小柴胡汤要柴胡八两, 他放几克? 答24克, 经方一两等于现在3克. 问为什么不是240克, 他反问: 柴胡一味药你要半斤? 反吓我一跳. 原来按我的想法, 竟然一味药要放半斤. 现在500克就是一斤嘛. 难道是我错了? 忙去翻JT的文章: 《伤寒论》小柴胡汤的柴胡是半斤,汉代半斤的话,大概现在剂量的三四两左右。不过我开经方的话,通常是乘以0.3,不太会乘到0.4,所以他写半斤、八两,我就开二两四。 我现在开柴胡汤,二两四的药单拿到药行,药行不卖,药行说「没有人这样开的」,当我听到这个药行说「没有人这样开」的时候,我心里就会有一个疑惑:「现在台湾的人得了柴胡证,怎么办?」因为柴胡证用柴胡汤,要确保这个药有效,柴胡需要开得很重,也就是,一碗汤里面,柴胡不得少于八钱,这是基本的规范。少于八钱有没有可能有效?有可能,但是没有效的可能性也很大。 按JT的折法, 经方一两是现在0.3两. 0.3两是30g吗? 台湾的一两是37.5g, 所以0.3两是11.25g. 所以算下来二两四是90g. 柴胡剂加90g柴胡量算大吗?!

倪海夏:认为是37克,去掉7克是30克,但好象他很少用这么大量,关键是药要对症! 黄元御:经方之一两今之12.65克 郝万山:1两等于15.625g 中医学校里普遍按汉之一两折合今之3g折算. <-- 鄙视一下,呵呵. 随着东汉出土文物考古工作的深入,经方剂量的折算愈来愈显得明确。根据考古、度量衡研究新的考证,成书与东汉末年的《伤寒杂病论》一斤约等于220g,一两约等于13.8g,一升约等于200ml,一合约等于20ml;一尺约等于23.1cm。 看来汉之一两折成今之15.6克比较靠谱. 那是不是简单的按一两15克算呢? 真如此, 桂枝汤的桂枝三两就是45克, 小柴胡汤的柴胡八两就是120克, 量也惊人. 汉代度量衡的转化 ——郝万山

汉代度量衡的转化 ――郝万山 1.度量衡制 要用好《伤寒论》中的方剂还要注意它的药物用量问题,论中用的是汉代的度量衡,和我们现代的不同,所以我们要考证汉代的度量衡。 其实这一点并不困难,班固的《汉书.律历制》中记载说:千二百黍重十二铢,两之为两,十六两为斤,三十斤为钧,四钧为石。就是说1200个黍米重12铢,两个12铢是一两。明确的指出了汉代的度量衡制度,用量单位和进位关系。单位应用了铢、两、斤、钧、石。石这里读shi,在后来读dan,是个衡量单位。 但是现在要用黍米来推测汉代的度量衡肯定不准确,但是我们可以通过文物考察来准确的到结果。北京博物馆里有汉代司农铜权,是东汉国家最高的管理农业的行政部门,它所制定的标准的衡重器具,实际称下来汉代的1斤=250g,汉代的1两=15.625g,约等于15g。 容量单位,还是班固的《汉书.律历制》中记载:千二百黍实其龠(yue),合之为合(读ge),十合为升,十升为斗,十斗为斛。这是五个容量的计量单位。还是通过文物来考察它实际容量。结果是:1合=20ml 1升=200ml 1斗=2000ml。故麻黄汤每次服用8合,就是160ml,桂枝汤每次服用1升就是200ml,和现在的用量差不多。 《伤寒论》中还用到了度量,如五苓散说白饮和服方寸匕,麻子仁丸中说厚朴用1尺。那么1寸和1尺究竟是多少呢?还是班固的《汉书.律历制》中记载:一黍为分(这句不是原话),“十分为寸,十寸为尺,十尺为丈,十丈为引”所以分、寸、尺、丈、引是汉代关于度量的5个计量单位。进位关系都是十进位。从中国科学计量研究院收集的全国博物馆所保存的14把汉代尺子测量来看,1寸=2.3cm,1尺=23cm,三国大将关羽身高8尺,也就是184cm,相当于女排郎平的高度。 汉朝后是晋朝,晋朝在衡重的两和铢之间加了分,6铢=1分4分=1两。在《伤寒中》只有一个方子用了分,就是麻黄升麻汤,显然在仲景时代是不会用分来最单位的,是后人在传抄的时候进行了换算,或者这张方子不是仲景的方子。在《金匮要略》中出现了许多用分作为计量单位的方子,肯定是晋唐以后的人在抄写时给改过的,不是张仲景原来的东西。当然有的方剂如三物白散,说桔梗三分,巴豆一分,贝母三分,这个分不是实际的衡重单位,而是药物之间的剂量比例,是份的意思。四逆散中各十分也是一样的意思。但是《金匮要略》中好几张方子是用分作为计量单位。 从晋朝到宋朝,我国的度量衡发生了很大的变化。如1斤从200g上升到了600g左右,1升从200ml上升到1000ml,1尺从23cm上升到了33cm。在不到1000年的时间里发生了这样大的变化,为什么呢?根据中国计量科学研究员他们的理解认为,在这个时期地主收租想多收一些,国家收税想多收一些,于是有的地主偷偷的把斗给扩大了,后来大家都这么作,国家就从新制定度量衡了。但是到宋代以后一直到清代的库平制,中国的度量衡制基本就稳定了下来。没有随意扩大,主要是我国的经济发生了变化,地主收租,国家收税不再单纯的收粮食,而是收银子或银票,再改度量衡已经失去了意义,所以就没有发生太大的变化。晋、唐、宋的度量衡发生了变化但是,当时国家规定,医药和天文是关系到人命和国家兴衰的大事,故度量衡均用旧制,其他行业用新制。孙思邈的《千金要方》王焘的《外台秘要》它的药物计量仍然保留的是汉制,宋朝以前的中药书都是应用的汉制。宋朝在各方面都进行了改革,包括中药的服用方法,包括中药剂量,宋朝应用煮散的方法,就是把药物作成粗散,煮过后连药渣一起吃,这是宋朝的独特的服药方法,如果连药渣一起吃的话,药量一定要减少,这样它就用了宋朝当时的度量衡制,从衡重的方面来看,它用了斤、两、钱、分、厘、毫。从宋代到清代,度量衡没有发生太大的变化,故以后的方书基本用的是宋代这种度量衡制。因此说虽然度量衡在我国历史上发生过很大的变化,但是在中医药方面确很简单,

伤寒论方剂汇总 计量考:1斤=250克两=15.625克升=200毫升合=20毫升撮=2克 1铢=0.7克梧桐子大=黄豆大 1分=4克蜀椒1升=50克葶苈子1升=60克吴茱萸1升=50克五味子1升=50克半夏1升=130克附子大者1枚=20-30克中者=15克乌头小者=3克大者6克杏仁大者10枚=4克 1.四逆汤:甘草二两(炙),干姜一两五,附子一枚(生用去皮,破八片):上三味,以水三升,煮取一升二合,去滓,分温再服用。 2.通脉四逆汤:生附子一枚,干姜三两,炙甘草二两。 3.通脉四逆猪胆汤:通脉四逆汤加猪胆一合。 4.四逆人参汤:生附子一枚,干姜一两五钱,炙甘草二两,人参一两。 5.茯苓四逆汤:四逆人参汤加茯苓六两。 6.吴萸四逆汤:生附子一枚,干姜一两五钱,炙甘草二两,吴萸一两。 7.干姜附子汤:生附子一枚,干姜一两。 8.白通汤:生附子一枚,干姜一两,葱白四茎。 9.百通加人尿猪胆汤:生附子一枚,干姜一两,葱白四茎,人尿(即童便)五合,猪胆汁一合。 10.甘草干姜汤:炮干姜二两,炙甘草四两。 (附子,先煮二小时左右,到不麻口为止)如果附片未煮透服,被麻醉不安者,即以好肉桂三到五钱泡水服之,轻者立解,重者渐愈,切忌用冷水洗胃每多促亡! 附方: 潜阳封髓丹:附子二两,西砂三钱,龟板四钱,黄柏二钱,甘草二钱。 大回阳饮:附片二两,干姜一两,肉桂四钱,炙甘草三钱。 麻黄汤:麻黄三两,桂枝二两,甘草一两,杏仁七十枚。 麻杏石甘汤:麻黄四两,杏仁五十枚,石膏半斤,炙甘草二两。 大青龙汤:麻黄六两,桂枝二两,甘草二两,杏仁四十枚,生姜三两,大枣十二枚,石膏二两(如鸡子大)。 小青龙汤:麻黄三两,桂枝三两,芍药三两,甘草二两,五味半升,半夏三两,生姜二两,细辛三两。

伤寒论升斗斤两换算关系 伤寒杂病论》为方书之祖,是效用卓著的临床著作。然而,因为年代久远,其应用的度量标准迥异于今,同是升斗斤两,但古今药量相差很多。给临床应用造成困扰。 前人对升斗斤两古今换算关系已分别做过系统的总结,现代对《伤寒论》度量的认识以柯雪帆氏[1]为代表,他根据古代货币文物及嘉量间接核算和古衡器和量器直接核算,得出结论:东汉之1斤约合今之250克,1两约合今之15。6克。并结合临床实际,论述了其合理性。其后贾氏[2]又补充了一些资料。但现代人用药仍多遵从李时珍的观点,“古一两,今用一钱可也”,柯氏的观点在临床上未获广泛认同。作者深入研读原文,从小柴胡汤和柴胡加芒硝汤中半夏用量的对比中找到线索,并对21种以升、斗、合为单位的药物的密度进行实测后,对《伤寒论》中升斗斤两的换算关系做进一步探讨,希望能为解决困扰多时的经方配伍比例问题有所帮助。 1 柴胡加芒硝汤中升斗斤两的换算关系的线索 仲景常用合方治疗两经并病、合病者,其组方严谨,决无随意增减之处。 如桂枝加桂汤,与原方药味相同,唯增桂枝2两,即另列一方。又如桂枝去桂加麻黄细辛附子汤,不厌其繁,申明变化。遇两方相合,则更见其用量之严谨。如桂枝麻黄各牛柴胡加芒硝汤是伤寒名方,由柴胡64g,黄芩24g,半夏20g,干姜24g,人参24g,甘草24g,大枣4枚芒硝48g组成。去除芒硝,则所余7味药物与小柴胡汤相同。除半夏外的6味药物,用量均为小柴胡汤的1/3。 依仲景用药规律:小青龙加石膏汤为原方再加石膏2两,原方比例丝毫来变。柴胡加芒硝汤中,7中有6为原方的1/3,可以推测,所余之半夏无非1/3之理。否则,仲景必当明示之:柴胡加半夏二两芒硝二两新加汤主之。由此可以推测:柴胡加芒硝汤中,半夏用量为20,是小柴胡汤中半夏用量的1/3。即20:1/3X半升,故一升半夏为120g,即5两。2 测22种以升斗为单位的药物与半夏的密度比 伤寒论中应用容量为单位的药物有22 种,测定相同体积不同药物的重量即可得出各 自与半夏的密度比,从而将《伤寒论》中以容积 为单位的药物用量转换为重量单位,以发现方 剂内部的药物比例。 笔者2002至2003年间实测了北京宣武医院及北京中医医院药剂科六批中药相同体积的药物,得出1250ml药物各自的平均值,详见表1。 表1 体积药物折算为重量单位对照表 药物重量 (g) 与半夏的密 度比 古1升折合古 X两 药物 重量 (g) 与半夏密 度比 古1升折合古 X两 半夏401 1 5 白芍760 1.9 9.5 五味 子 275 0.69 3.5 陈皮130 0.33 1.7 酸枣 刃 655 1.62 8.1 竹茹60 0.15 0.8 芒硝517 1.29 6.5 川椒109 0.27 1.3 豆豉433 1.08 5.5 赤芍490 1.25 6.25 麦冬406 1.02 5 小麦266 0.67 3.3

中药药物剂量应返璞归真——仝小林教授解读《伤寒论》药物剂量 《伤寒论》大多数方剂至今仍被广泛应用。由于历代度量衡的演变,后世有《伤寒论》一两为今1.6g、3g、6~9g、13.92g、15.625g等等之说。为此,记者采访了中国中医科学院广安门医院副院长仝小林教授。仝小林教授认为,《伤寒论》药少而精、效专力宏,经过反复考证,《伤寒论》一两应该为现在15.625g。 追本溯源实物文献证明古今用药差异 仝小林说,《伤寒论》使用的计量单位包括铢、两、斤,合、斗,尺,个、枚等,在考证其所应用药物剂量应以汉代度量衡标准为依据。东汉前,商用度量衡与医用度量衡一致,不存在大小两制之分,当时重量单位包括铢、两、斤、钧、石,《汉书·律历志》云:“千二百黍重十二铢,二十四铢为两,十六两为斤”。如今,国家计量总局编的《中国古代度量衡图集》中“汉光和大司农铜权”(中国历史博物馆藏)被认为是推算汉制的权威标准。此权铸于光和二年闰二月二十三日(公元179年,与张仲景同为东汉),上刻铭文,示其为当时政府为统一全国衡器而颁布的标准。在对该权的考证过程中,实测该权容重量2996g,约等于3000g,认定此权为12斤权,据此可知,东汉1斤合今250g,1两合今15.625g。 如今教科书应用的剂量主要受李时珍《本草纲目》和汪昂《汤头歌诀》的影响。认为“今古异制,古之一两,今用一钱可也”、“大约古用一两,今用一钱足矣。”因李时珍、汪昂的著作影响深远,这种认识广为流传,而事实上,该药量是《伤寒论》经方药量的1/5。《伤寒论讲义》认为“关于剂量之标准,古今不一,汉时以六铢为一分,四分为一两,即二十四铢为一两。处方应用时,一方面根据前人考证的量制折算,更重要的是依据临床实践。凡论中云一两者,折今约一钱;云一升者,按重量折今六钱至一两不等,按容量可折60至80ml。”据此一两折合今一钱约3g。此后的教材均采用了此说。 汉代的容量单位包括龠、合、升、斗、斛,《汉书·律历志》载:“十合为升,十升为斗”。现藏上海博物馆的东汉“光和大司农铜斛”容量为20400ml;现藏南京博物院的东汉“永平大司农铜合”容量为20ml;吴承洛《中国度量衡史》认为东汉1升合今198.1ml,约合200ml。 药物剂量是取得临床良好疗效的关键 仝小林说,《伤寒论》药少而精,全书共载方113首,药味数分布于1至14味之间,平均每方4.18味,药味数以4味最多,共24首方,占总方的21%;其次为3味、5味和7味药组成的方剂;2至8味药组成的方剂共占总方数的90%,远远少于现代临床处方的药味数。从药量上看,仲景经方单剂总药量不及现代处方。以桂枝汤为例,药仅5味,总重量(不包括大枣)合今165g;麻黄汤药仅4味,总重量合今111g。后世某些解表方剂单味药用量虽小,但药味多,其总重量亦不少于经方,甚至超过经方。如九味羌活汤药物总量为150g,清瘟败毒饮为485.8g。对中国中医科学院广安门医院2007年9月至10月病房处方进行统计,随机抽取9个不同科室(以内科、肿瘤科为主)的处方共100首,平均药味数为18.28味,单剂药总重量为282.6g;药味多集中于16至22味,单剂总重量多集中于200克至352g。据张志胜等对38496张处方进行统计,用药最多达30味,10味药以下的处方有3642张,占9.5%,11~16味药的处方有27879张,占72.4%,17~20味的处方有6031张,占10.5%。张小平统计4500张处方后得出药味数偏多,平均每张处方15.6味药,最多一张处方达33味药,10~20味药的处方占89.6%,同时处方中药量亦大,平均单剂药总重量223g,最重一剂达527g。可见,当今中药单张处方药味数约为经方药味数3倍以上的处方超过半数,且处方总用药量亦大,这与东汉时代有所不同。 药专力宏,《伤寒论》用药的一大特点 “药专力宏是《伤寒论》用药的又一特点”,仝小林说,经方的组方与现在的处方有些区别,经方具有药味少、药量大、效力专的特点。在抵挡汤中,用水蛭30个,约合现在