生化代谢部分归纳总结表

目录

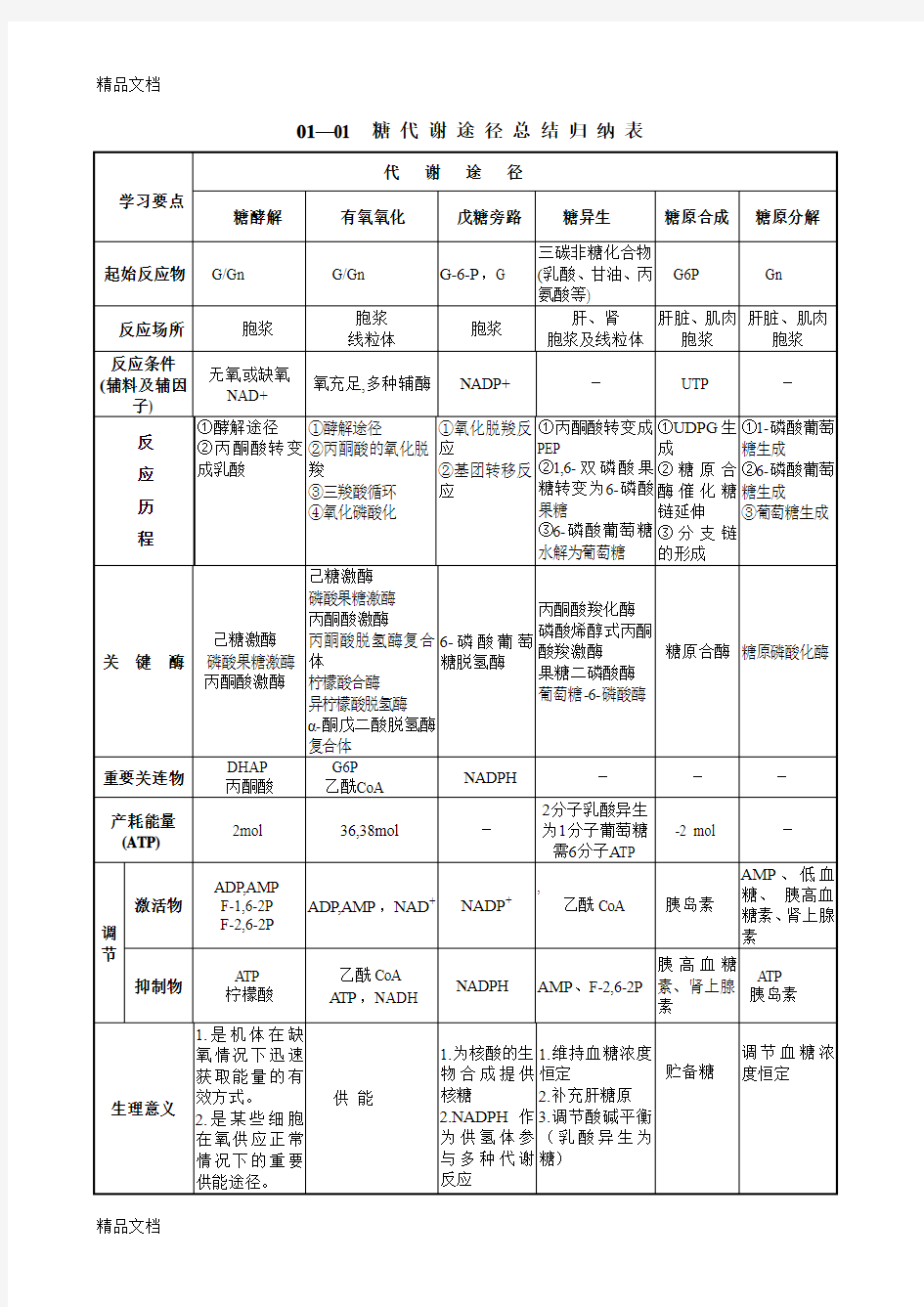

01—01 糖代谢途径总结归纳表

01—02 参与糖代谢中的主要维生素及其作用一览表

01—03 糖代谢中的重要中间产物及关连作用一览表

02—01 脂肪酸、脂肪分解合成代谢总结归纳表

02—02 酮体生成与利用比较表

02—03 脂肪酸合成与氧化过程的重要区别表

02—04 类脂合成代谢总结归纳表

02—05 血浆脂蛋白种类、性质、功能特点的比较

03—01 生物氧化与体外氧化(如燃烧)比较表

03—02 底物水平磷酸化、氧化磷酸化和线粒体外氧化的特点与意义比较表03—03 三羧酸循环与氧化磷酸化途径汇总表

04—01 氨基酸脱氨基作用比较表

04—02 由氨基酸代谢生成的生物活性物质或基团归纳表

05—01 嘧啶、嘌呤核苷酸合成归纳比较表

05—02 嘌呤、嘧啶核苷酸转变归纳与比较表 (从中间产物→产物) 05—03 氨甲酰磷酸合成酶Ⅰ与Ⅱ的比较

06—01 物质代谢的细胞定位及重要限速酶

06—02 饱食、长期饥饿与应激状态下的物质代谢强度变化表(箭号表示)

01—01 糖代谢途径总结归纳表

01—02 参与糖代谢中的主要维生素及其作用一览表

01—03 糖代谢中的重要关联物作用一览表

02—01 脂肪酸、脂肪分解合成代谢总结归纳表

02—02 酮体生成与利用比较表

02—03 脂肪酸(以16碳的软脂酸为例)合成与氧化过程的重要区别表

02—04 类脂合成代谢总结归纳表

02—05 血浆脂蛋白种类、性质、功能特点的比较

03—01 生物氧化与体外氧化(如燃烧)比较表

03—02 底物水平磷酸化、氧化磷酸化和线粒体外氧化的特点与意义比较表

03—03 三羧酸循环与氧化磷酸化途径汇总表

04—01 氨基酸脱氨基作用比较表

04—02 由氨基酸代谢生成的生物活性物质或基团归纳表

05—01 嘌呤、嘧啶核苷酸合成归纳比较表

05—02 嘌呤、嘧啶核苷酸转变归纳与比较表 (从中间产物→产物)

05—03 氨甲酰磷酸合成酶Ⅰ与Ⅱ的比较

06—01 物质代谢的细胞定位及重要限速酶

06—02 饱食、长期饥饿与应激状态下的物质代谢强度变化表(箭号表示)

高中生物六大营养物质与新陈代谢和遗传汇编 六大营养物质 代谢通常被分为两类:分解代谢可以对大的分子进行分解以获得能量(如细胞呼吸);合成代谢则可以利用能量来合成细胞中的各个组分,如蛋白质和核酸等。以下是六大营养物质的代谢知识点,请大家学习。 名词: 1、食物的消化:一般都是结构复杂、不溶于水的大分子有机物,经过消化,变成为结构简单、溶于水的小分子有机物。 2、营养物质的吸收:是指包括水分、无机盐等在内的各种营养物质通过消化道的上皮细胞进入血液和淋巴的过程。 3、血糖:血液中的葡萄糖。 4、氨基转换作用:氨基酸的氨基转给其他化合物(如:丙酮酸),形成的新的氨基酸(是非必需氨基酸)。 5、脱氨基作用:氨基酸通过脱氨基作用被分解成为含氮部分(即氨基)和不含氮部分:氨基可以转变成为尿素而排出体外;不含氮部分可以氧化分解成为二氧化碳和水,也可以合成为糖类、脂肪。 6、非必需氨基酸:在人和动物体内能够合成的氨基酸。 7、必需氨基酸:不能在人和动物体内能够合成的氨基酸,通过食物获得的氨基酸。它们是甲硫氨酸、缬氨酸、亮氨酸、异亮氨酸、赖氨酸、苏氨酸、色氨酸、苯丙氨酸等8种。 8、糖尿病:当血糖含量高于160mg/dL会得糖尿病,胰岛素分泌不足造成的疾病由于糖的利用发生障碍,病人消瘦、虚弱无力,有多尿、多饮、多食的“三多一少”(体重减轻)症状。 9、低血糖病:长期饥饿血糖含量降低到50~80mg/dL,会出现头昏、心慌、出冷汗、面色苍白、四肢无力等低血糖早期症状,喝一杯浓糖水;低于45mg/dL时出现惊厥、昏迷等晚期症状,因为脑组织供能不足必须静脉输入葡萄糖溶液。 新陈代谢 机体与外界环境之间的物质和能量交换以及生物体内物质和能量的自我更新过程叫做新陈代谢。以下是生物复习新陈代谢的基本类型知识点,请大家学习。 名词: 1、同化作用(合成代谢):在新陈代谢过程中,生物体把从外界环境中摄取的营养物质转变成自身的组成物质,并储存能量,这叫做同化作用。 第1页,共5页

维生素总结 一、脂溶性维生素 1、维生素A 名称:类视黄素、抗干眼病维生素、A1:视黄醇、A2:3-脱氢视黄醇 活性形式:视黄醇、视黄醛、视黄酸 功能:1、视黄醛与视蛋白结合发挥视觉功能2、调控细胞的生长与分化、抗癌3、抗氧化 缺乏时病症:夜盲症、干眼病 发病机理或治病原理:感受弱光的视杆细胞内,全反式视黄醇被异构成11-顺视黄醇,氧化成11-顺视黄醛。此物作为光敏感视蛋白的辅基与之结合生成视紫红质。视紫红质感光时,异构为全反式视黄醛,并引起视蛋白变构。进而视蛋白通过一系列反应产生视觉冲动。视紫红质分解,全反式视黄醛与视蛋白分离,构成视循环。维生素A缺乏,视循环关键物质11-顺视黄醛不足,视紫红质少,对弱光敏感性降低,暗适应延长。 过量的影响:中毒,组织损伤。症状:头痛、恶心、肝细胞损伤、高血脂、软组织钙化、高钙血症、皮肤干燥、脱屑、脱发 2.维生素D 名称:抗佝偻病维生素(本质就是类固醇衍生物) 活性形式:1,25-二羟维生素D3 功能:1、调节血钙水平,促进小肠对钙、磷的吸收、影响骨组织钙代谢,维持血钙、磷的正常水平2、影响细胞的分化 (免疫细胞、胰岛B细胞、肿瘤细胞) 缺乏时病症:儿童:佝偻病成人:软骨病自身免疫性疾病 过量的影响:中毒。表现:高钙血症、高钙尿症、高血压、软组织钙化 备注:在体内可合成:皮下储有维生素D3原,紫外线照射下可变成维生素D3 3.维生素E 名称:生育酚类化合物(生育酚、生育三烯酚) 活性形式:生育酚 功能:1、抗氧化剂、自由基清除剂、保护细胞膜,维持其流动性2、调节基因表达(抗炎、维持正常免疫功能、抑制细胞增殖,降低血浆低密度脂蛋白的浓度。预防治疗冠状动脉粥样硬化性心脏病、肿瘤与延缓衰老有一定作用)3、提高血红素合成关键酶活性,促进血红素合成。缺乏时病症:新生儿:轻度溶血性贫血一般不易缺乏。重度损伤导致红细胞数量减少,脆性增加等溶血性贫血。动物缺乏,生殖器发育受损,甚至不育 备注:临床常用维生素E治疗先兆流产与习惯性流产 4.维生素K 名称:凝血维生素 活性形式:2-甲基1,4-萘醌 功能:1、维生素K具有促进凝血的作用, 就是许多γ-谷氨酰羧化酶的辅酶2、对骨代谢有重要作用,对减少动脉钙化有重要作用,大剂量可降低动脉硬化的危险性。 缺乏时病症:维生素K缺乏引起出血。 备注:长期应用抗生素及肠道灭菌有引起维生素K缺乏的可能性。引发脂类吸收障碍的疾病,可引起维生素K缺乏。新生儿易缺乏(不能通过胎盘) 二、水溶性维生素

A 只作供氢体 B 只作受氢体 C 既作供氢体又作受氢体 D 是呼吸链中的递氢体 E 是呼吸链中的递电子体 维生素 一级要求 多选题 1 哪种维生素的前身由绿色植物合成? A 维生素 A B 生物素 C 尼克酸 D 维生素D E 维生素B 12 A 2 构成视紫红质的维生素 A 活性形式是: A 9-顺视黄醛 B 11-顺视黄醛 C 13-顺视黄醛 D 15-顺视黄醛 E 17-顺视黄醛 B 3 维生素 K 与下列哪种凝血因子合成有关? A 因子 XII B 因子 XI C 因子 II D 因子 VIII E 因子 V C 4 维生素B 2是下列哪种酶辅基的组成成分? A NAD + B NADP + C 吡哆醛 D TPP E FAD E 5 维生素 PP 是下列哪种酶辅酶的组成成分? A 乙酰辅酶A B FMN C NAD + D TPP E 吡哆醛 E 6 泛酸是下列那种酶辅酶的组成成分: A FMN B NAD + C NADP + D TPP E CoASH E 7 CoASH 的生化作用是: A 递氢体 B 递电子体 C 转移酮基 D 转移酰基 E 脱硫 D 8 生物素的生化作用是: A 转移酰基 B 转移CO 2 C 转移CO D 转移氨基 E 转移巯基 B 9 维生素 C 的生化作用是: C 10 人类缺乏维生素 C 时可引起: A 坏血病 B 佝偻病 C 脚气病 D 癞皮病 E 贫血症 A 11 维生素 C 的化学本质是一种: A 含有二个羧基的有机酸 B 含有一个羧基的有机酸 C 含有六碳原子的、二个烯醇式羟基的化合物 D 含有六个碳原子及一个羟基的化合物 E 含 8 个碳的有机酸 C 12 日光或紫外线照射可使: A 7-脱氢胆固醇转变成维生素D 3 B A 1生成 C 7-脱氢胆固醇转变成维生素 D 2 D A 2生成 E 维生素 E 活化 A 13 维生素 D 的活性形式是: A 1,24-(OH) 2-D 3 B 1-(OH)-D 3 C 1,25-(OH) 2-D 3 D 1,26-(OH) 2-D 3 E 24-(OH)-D 3 C 14 维生素 K 是下列那种酶的辅酶: A 丙酮酸羧化酶 B 草酰乙酸脱羧酶 C 谷氨酸γ-羧化酶 D 天冬氨酸γ-羧化酶

xx 1哪种xx的前身由绿色植物合成? A 维生素A B 生物素 C 尼克酸 D 维生素D E 维生素B 12 A 2构成视紫红质的维生素A活性形式是: A 9-顺视黄醛 B 11-顺视黄醛 C 13-顺视黄醛 D 15-顺视黄醛 E 17-顺视黄醛 B 3维生素K与下列哪种凝血因子合成有关? A 因子XII B 因子XI C 因子II D 因子VIII E 因子V C 4维生素B 2是下列哪种酶辅基的组成成分? A NAD+ B NADP+ C 吡哆醛 D TPP E FAD E 5维生素PP是下列哪种酶辅酶的组成成分? A 乙酰辅酶A B FMN C NAD+ D TPP E 吡哆醛 E 6泛酸是下列那种酶辅酶的组成成分: A FMN B NAD+ C NADP+ D TPP E CoASH E 7 CoASH的生化作用是: A 递氢体 B 递电子体 C 转移酮基

D 转移酰基 E 脱硫 D 8生物素的生化作用是: A 转移酰基 B 转移CO 2C 转移CO D 转移氨基 E 转移巯基 B 9维生素C的生化作用是: A 只作供氢体 B 只作受氢体 C 既作供氢体又作受氢体 D 是呼吸链中的递氢体 E 是呼吸链中的递电子体 C 10人类缺乏维生素C时可引起: A 坏血病 B 佝偻病 C 脚气病 D 癞皮病 E 贫血症 A 11维生素C的化学本质是一种: A 含有二个羧基的有机酸 B 含有一个羧基的有机酸 C 含有六碳原子的、二个烯醇式羟基的化合物 D 含有六个碳原子及一个羟基的化合物 E 含8个碳的有机酸 C 12日光或紫外线照射可使: A 7-脱氢胆固醇转变成xxD 3 B A 1生成 C 7-脱氢胆固醇转变成xxD

临床生化指标参考手册 生化指标是临床上最常规的检测项目,包括肝功能、肾功能、血脂类、糖代谢、心肌类、特定蛋白、胰腺类及电解质等方面,通过检测血液或尿液中的各种蛋白质、酶类、多糖、脂质及多种离子等,为临床医生的确诊和医疗方案的制订提供依据。生化指标项目繁多,下面小编为大家整理汇编了最具临床意义的生化指标。由于各医院所采用的指标参考区间并不统一,故在此没有列出,以免产生不必要的困惑和误导。 肝功能检查指标临床意义 指标名称缩写临床意义 丙氨酸氨基转移酶ALT增高:可见于肝胆疾病,传染性肝炎,肝癌,肝硬变活动期,中毒性肝炎,脂肪肝,胆管炎和胆囊炎等;心血管疾病:心肌梗死,心 肌炎等。 天门冬氨酸氨基转移酶AST血清中AST可来源于肝细胞,各种肝病可引起血清中AST的升高,中毒性肝炎时可更高。血中AST 显著增高时,在排除心肌病变 后,应考虑肝线粒体大量破坏、肝细胞坏死。血清转氨酶增高程度 与病变程度平行。 转氨酶下降可能是疾病恢复的标志,但也可能是肝细胞坏死殆尽的 结果。 天门冬氨酸氨基转移酶/丙氨酸氨基转移酶AST/ AL T 急性肝炎时多小于1;慢性肝炎多大于1;酒精性肝病时常大于2, 原发性肝癌时AST/ ALT > 1 (约半数> 3)。严重肝细胞坏死时,A ST/ ALT 比值升高。 比值为0.31~0.63者预后较佳,1.20~2.26者往往进展为暴发性肝 衰竭而死亡。比值愈大肝损害愈严重。 AST线粒体同工酶ASTm来自线粒体者为ASTm,来自胞浆中可溶性者为ASTs,肝细胞坏死时ASTm 显著升高。 ASTm 长期升高表示病变转为慢性。胆道疾病时,如胆石症引起 梗阻,虽肝细胞无病变,仍可见ALT 轻或中度增高,一般不超过3 倍,且梗阻解除即于24~48小时大幅度下降,若同时有肝细胞损害 则可更高。 原发性肝癌时AST/ ALT > 1 (约半数> 3),慢性肝病尤其ALT 无 明显升高,ASTm 处于高值者,应疑及肝癌。 谷胱甘肽S转移GST测定GST 是反映急性肝细胞损伤的极敏感指标。当GST 活性下降2017-11-20CACLP体外诊断资讯

高中生物关于新陈代谢的知识点介绍高中生物关于新陈代谢的知识点 第一节新陈代谢与酶 名词:1、酶:是活细胞(来源)所产生的具有催化作用(功能)的一类有机物。大多数酶的化学本质是蛋白质(合成酶的场所主要是核糖体,水解酶的酶是蛋白酶),也有的是RNA。 2、酶促反应:酶所催化的反应。 3、底物:酶催化作用中的反应物叫做底物。 语句:1、酶的发现:①、1783年,意大利科学家斯巴兰让尼用实验证明:胃具有化学性消化的作用;②、1836年,德国科学家施旺从胃液中提取了胃蛋白酶;③、1926年,美国科学家萨姆纳通过化学实验证明脲酶是一种蛋白质;④20世纪80年代,美国科学家切赫和奥特曼发现少数RNA也具有生物催化作用。 2、酶的特点:在一定条件下,能使生物体内复杂的化学反应迅速地进行,而反应前后酶的性质和质量并不发生变化。 3、酶的特性:①高效性:催化效率比无机催化剂高许多。②专一性:每种酶只能催化一种或一类化合物的化学反应。③酶需要适宜的温度和pH值等条件:在最适宜的温度和pH下,酶的活性最高。温度和pH偏高和偏低,酶的活性都会明显降低。原因是过酸、过碱和高温,都能使酶分子结

构遭到破坏而失去活性。 4、酶是活细胞产生的,在细胞内外都起作用,如消化酶就是在细胞外消化道内起作用的;酶对生物体内的化学反应起催化作用与调节人体新陈代谢的激素不同;虽然酶的催化效率很高,但它并不被消耗;酶大多数是蛋白质,它的合成受到遗传物质的控制,所以酶的决定因素是核酸。 5、既要除去细胞壁的同时不损伤细胞内部结构,正确的思路是:细胞壁的主要成分是纤维素、酶具有专一性,去除细胞壁选用纤维素酶使其分解。血液凝固是一系列酶促反应过程,温度、酸碱度都能影响酶的催化效率,对于动物体内酶催化的最适温度是动物的体温,动物的体温大都在35℃左右。 6、通常酶的化学本质是蛋白质,主要在适宜条件下才有活性。胃蛋白酶是在胃中对蛋白质的水解起催化作用的。胃蛋白酶只有在酸性环境(最适PH=2左右)才有催化作用,随pH升高,其活性下降。当溶液中pH上升到6以上时,胃蛋白酶会失活,这种活性的破坏是不可逆转的。 第二节新陈代谢与ATP 语句:1、ATP的结构简式:ATP是三磷酸腺苷的英文缩写,结构简式:A-P~P~P,其中:A代表腺苷,P代表磷酸基,~代表高能磷酸键,-代表普通化学键。注意:ATP 的分子中的高能磷酸键中储存着大量的能量,所以ATP被称

脂溶性维生素 一、维生素A 维生素A又称抗干眼醇,有A1、A2两种,A1是视黄醇,A2是3-脱氢视黄醇,活性是前者的一半。肝脏是储存维生素A的场所。 植物中的类胡萝卜素是VA前体,一分子β胡萝卜素在一个氧化酶催化下加两分子水,断裂生成两分子VA1。这个过程在小肠粘膜内进行。类胡萝卜素还包括α、γ胡萝卜素、隐黄质、番茄红素、叶黄素等,前三种加水生成一分子VA1,后两种不生成VA1。 维生素A与暗视觉有关。维生素A在醇脱氢酶作用下转化为视黄醛,11-顺视黄醛与视蛋白上赖氨酸氨基结合构成视紫红质,视紫红质在光中分解成全反式视黄醛和视蛋白,在暗中再合成,形成一个视循环。维生素A缺乏可导致暗视觉障碍,即夜盲症。食用肝脏及绿色蔬菜可治疗。全反式视黄醛主要在肝脏中转变成11-顺视黄醛,所以中医认为“肝与目相通”。 二、维生素D 又称钙化醇,是类固醇衍生物,含环戊烷多氢菲结构。可直接摄取,也可由维生素D原经紫外线照射转化。植物油和酵母中的麦角固醇转化为D2(麦角钙化醇),动物皮下的7-脱氢胆固醇转化为D3(胆钙化醇)。 维生素D与动物骨骼钙化有关。钙化需要足够的钙和磷,其比例应在1:1到2:1之间,还要有维生素D的存在。 三、维生素E

又称生育酚,含有一个6-羟色环和一个16烷侧链,共有8种其色环的取代基不同。α生育酚的活性最高。 存在于蔬菜、麦胚、植物油的非皂化部分,对动物的生育是必需的。缺乏时还会发生肌肉退化。生育酚极易氧化,是良好的脂溶性抗氧化剂。可清除自由基,保护不饱和脂肪酸和生物大分子,维持生物膜完好,延缓衰老。 维生素E很少缺乏,毒性也较低。早产儿缺乏会产生溶血性贫血,成人回导致红细胞寿命短,但不致贫血。 四、维生素K 天然维生素K有K1、K2两种,都由2-甲基-1,4-萘醌和萜类侧链构成。人工合成的K3无侧链。K1存在于绿叶蔬菜及动物肝脏中,K2由人体肠道细菌合成。 维生素K参与蛋白质谷氨酸残基的γ-羧化。凝血因子Ⅱ、Ⅶ、Ⅸ、Ⅹ肽链中的谷氨酸残基在翻译后加工过程中,由蛋白羧化酶催化,成为γ-羧基谷氨酸(Gla)。这两个羧基可络合钙离子,对钙的输送和调节有重要意义。有关凝血因子与钙结合,并通过钙与磷脂结合形成复合物,发挥凝血功能。这些凝血因子称为维生素K依赖性凝血因子。 缺乏维生素K时常有出血倾向。新生儿、长期服用抗生素或吸收障碍可引起缺乏。 水溶性维生素 一、硫胺素(VB1)

血常规 1.红细胞(RBC或BLC)参考值:3.8~5.1*10^12 生理功能:(附1) 1、运输氧、二氧化碳、电解质、葡萄糖以及人体排出来的废物新陈代谢所必须的 物质;酸碱平衡功能(血红蛋白Fe2+) 2、吞噬细胞样的功能,在其细胞膜表面具有过氧化物酶,该酶是典型的溶酶体酶, 它可起着巨噬细胞样的杀伤作用。 3、免疫粘附功能:抗原-抗体复合物与补体C3b结合后,可粘附于灵长目或非灵长 目的红细胞与血小板上(C3b受体);清除免疫复合物的特性是白细胞和淋巴细胞所不及的。 4、防御感染:细胞与细菌、病毒等微生物免疫粘附后,不仅可以通过过氧化物酶对 它们产生直接的杀伤作用,而且还可以促进吞噬细胞对它们的吞噬作用。因此,红 细胞的免疫功能可以看作是机体抗感染免疫的因素之一。 5、免疫功能:识别携带抗原;清除循环中免疫复合物;增强T细胞依赖反应;效 应细胞(B/T)样作用 增多:分为相对增多(呕吐、腹泻、多汗、多尿、大面积灼伤等所致绝对增多(真性红细胞增多症等),继发性:代偿性增多(缺氧等),非代偿性增多(肝细胞癌、卵巢癌、子宫肌瘤等肿瘤相关及肾盂积水、多囊肾、肾癌等肾脏相关)。 减少:生理性:≤15岁儿童、部分老年人、妊娠中晚期等;病理性:常见于缺铁性、溶血性、再生障碍性贫血及急、慢性失血等(生成过多、破坏过多、丢失过多)。 2.血红蛋白(HB或HGB)参考值:115~150g/L 生理功能:运输氧、二氧化碳、电解质、葡萄糖以及人体排出来的废物新陈代谢所必须的物质;酸碱平衡功能(血红蛋白Fe2+) 增多: 相对增多(呕吐、腹泻、多汗、多尿、大面积灼伤等所致);绝对增多(真性红细胞增多症等):生理性增多:见于高原居民、胎儿和新生儿、剧烈劳动、恐惧等;病理性增多:由于促红细胞生成素代偿性增多所致,见于严重的先天性及后天性心肺疾病和血管畸形,如法洛四联症、紫绀型先天性心脏病、阻塞性肺气肿、肺源性心脏病、肺动-静脉瘘以及携氧能力低的异常血红蛋白病等;某些肿瘤或肾脏疾病,如肾癌、肝细胞癌、肾胚胎瘤以及肾盂积水、多囊肾等 减少:轻度:血红蛋白<90g/L、中度:血红蛋白90~60g/L、重度:血红蛋白60~30g/L、极重度:血红蛋白<30g/L 生理性:≤15岁儿童、部分老年人、妊娠中晚期等;病理性:常见于缺 铁性、溶血性、再生障碍性贫血及急、慢性失血等(生成过多、破坏过多、丢失过多) (1)红细胞压积(HCT):参考值:0.35~0.45L/L一定量的抗凝全血经离心沉淀后,测得下沉的红细胞占全血的容积比。 增多:血液浓缩;其他同红细胞 降低:同红细胞

血液生化检查各项指标 临床意义 The document was finally revised on 2021

血液生化检查各项指标临床意义 一、肝功全项 (一)白蛋白/球蛋白的比例A/G 1— 用于衡量肝脏疾病的严重程度。A/G比值<1提示有慢性肝实质性损害。动态观察A/G比值可提示病情的发展和估计预后,病情恶化时白蛋白逐渐减少,A/G比值下降,A/G比值持续倒置表示预后较差。 (二)球蛋白 1、增高 (1)、多发性骨髓瘤及原发性巨球蛋白血症。 (2)、肝硬化。 (3)、结缔组织病、血吸虫病、疟疾、红斑狼疮。 (4)、慢性感染、黑热病、慢性肾炎等。 2、降低 1、生理性低蛋白血症,见于3岁以内的婴幼儿。 2、低Y-球蛋白血症或先天性无Y-球蛋白血症。 3、肾上腺皮质功能亢进和使用免疫抑制药等常使免疫球蛋白合成减少,引起球蛋白降低。 (三)间接胆红素IBIL增高常见于溶血性黄疽、先天性黄疽、肝细胞性(肝炎)或混合性黄疽,也见于阻塞性黄疽。 注:总胆红素,直接胆红素、间接胆红素的辩证关系: 1、三者均高,属肝细胞性黄疽、如急性重症肝炎、慢性活动性肝炎、肝硬化、中毒性肝炎、肝癌等。 2、总胆红素和直接胆红素升高,属阻塞性黄疽,如胆道结石、胆道阻塞、肝癌、胰头癌等。 3、总胆红素和间接胆红素升高,属于溶血性黄疸,如溶血性盆血、血型不合输血、恶性症疾、新生儿黄疽等。 (四)总胆红素TBIL-/2 1、增高见于 (1)肝细胞性疾病:如急性黄疽性肝炎,慢性活动性肝炎,肝硬化、肝坏死等。 (2)阻塞性疾病:如胆石症、胰头癌等。 (3)其他:如新生儿黄疽、败血症、溶血性贫血、严重大面积烧伤、溶血等。 2、减低无临床意义 (五)直接胆红素DBIL增高常见于阻塞性黄疽、肝癌、胰头癌、胆石症等。 减少:无临床意义 (六)丙氨酸转氨酶ALT 0-40u/L 增高: 1、肝胆疾病:传染性肝炎、肝癌、肝硬化活动期、中毒性肝炎、脂肪肝、胆石症、胆管炎、胆囊炎。 2、心血重疾病:心肌梗死、心肌炎、心功能不全的肝淤血、脑出血等。 3、骨骼肌病:多发性肌炎、肌营养不良等。 4、其他:某些药物和毒物引起ALT活性升高,如氨丙嗪、异烟肼、水杨酸制剂、乙醇、铅、汞、四氯化碳或有机磷等。 减少:无临床意义 (七)天冬氨酸转氨酶AST0-40u/L

第三章生命的新陈代谢 第九节新陈代谢的基本类型 教学目的: 新陈代谢的概念和新陈代谢的基本类型(B:识记)。 教学重点: 新陈代谢的基本类型。 教学难点: 新陈代谢的概念。 教学用具:动植物细胞亚显微结构示意图投影片;课堂讨论题投影片;新陈代谢概念图解投影片; 代谢类型的概念和类型举例的投影片。 教学方法:讨论法和讲述法相结合。 课时安排:1课时。 板书:第九节新陈代谢的基本类型 一、新陈代谢的概念 (一)概念:活细胞中全部化学反应的总称。 (二)新陈代谢与同化作用和异化作用、物质代谢和能量代谢之间的关系 (三)新陈代谢的意义: 生物体最基本的特征,实现生物体的自我更新,是一切生命活动的基础。 二、新陈代谢的类型 (一)基本类型 1、同化作用类型:自养型、异养型 2、异化作用类型:需氧型、厌氧型 (二)概念和举例 (填表) (三)化能合成作用 1、举例:硝化细菌 2、概念:一些自养生物不能利用光能,而是利用体外环境中无机物氧化所释放出的能量来制造有机物, 并依靠这些有机物氧化分解释放能量来维持自身生命活动。这种合成作用叫化能合成作用。 教学过程: 引言:通过前面内容的学习,我们较详细地认识了动物、植物的许多生命活动过程。新陈代谢是生物 体最基本的生命活动。今天,我们在前面所学内容的基础上对新陈代谢的有关知识进行归纳和总结。首先 请同学们阅读本节教材。 (学生阅读教材,5分钟。) 提问:本节教材中讲解了哪几个方面的问题? (回答:新陈代谢的概念和基本类型。) 提问:对于新陈代谢的概念,我们在本章第一节中已经学习过,哪位同学能说一下什么叫新陈代谢? (回答:略。) 提问:根据前面所学的知识。你是如何具体理解这一概念的?请根据细胞结构图讨论(出示投影片)。 (学生讨论,然后由多个同学回答,互相补充。教师引导,着重从以下几方面理解: 1、活细胞不断从细胞外吸进水、无机盐离子、氧、二氧化碳、葡萄糖、氨基酸等营养物质。 2、在植物细胞的叶绿体内,色素吸收光能使二氧化碳和水在酶的催化下,通过一系列连续化学反应 形成有机物,并贮存能量。 3、在细胞质基质和线粒体内,糖类在酶的催化下通过一系列连续化学反应,产生二氧化碳和水,并 释放能量,形成ATP。 4、在核糖体内,氨基酸经过一系列化学反应合成组织蛋白质。在细胞核内,核苷酸经过一系列化学

血液生化检查各项指标临床意义 一、肝功全项 (一)白蛋白/球蛋白的比例A/G 1—2、5 用于衡量肝脏疾病的严重程度。A/G比值<1提示有慢性肝实质性损害。动态观察A/G比值可提示病情的发展与估计预后,病情恶化时白蛋白逐渐减少,A/G比值下降,A/G比值持续倒置表示预后较差。 (二)球蛋白 1、增高 (1)、多发性骨髓瘤及原发性巨球蛋白血症。 (2)、肝硬化。 (3)、结缔组织病、血吸虫病、疟疾、红斑狼疮。 (4)、慢性感染、黑热病、慢性肾炎等。 2、降低 1、生理性低蛋白血症,见于3岁以内的婴幼儿。 2、低Y-球蛋白血症或先天性无Y-球蛋白血症。 3、肾上腺皮质功能亢进与使用免疫抑制药等常使免疫球蛋白合成减少,引起球蛋白降低。 (三)间接胆红素IBIL 1、5-18、0umol/L 增高常见于溶血性黄疽、先天性黄疽、肝细胞性(肝炎)或混合性黄疽,也见于阻塞性黄疽。 注:总胆红素,直接胆红素、间接胆红素的辩证关系: 1、三者均高,属肝细胞性黄疽、如急性重症肝炎、慢性活动性肝炎、肝硬化、中毒性肝炎、肝癌等。 2、总胆红素与直接胆红素升高,属阻塞性黄疽,如胆道结石、胆道阻塞、肝癌、胰头癌等。 3、总胆红素与间接胆红素升高,属于溶血性黄疸,如溶血性盆血、血型不合输血、恶性症疾、新生儿黄疽等。 (四)总胆红素TBIL 5、1-20、0cmol/2 1、增高见于 (1)肝细胞性疾病:如急性黄疽性肝炎,慢性活动性肝炎,肝硬化、肝坏死等。 (2)阻塞性疾病:如胆石症、胰头癌等。 (3)其她:如新生儿黄疽、败血症、溶血性贫血、严重大面积烧伤、溶血等。 2、减低无临床意义 (五)直接胆红素DBIL 1、7-6、8umol/L 增高常见于阻塞性黄疽、肝癌、胰头癌、胆石症等。 减少:无临床意义 (六)丙氨酸转氨酶ALT 0-40u/L 增高: 1、肝胆疾病:传染性肝炎、肝癌、肝硬化活动期、中毒性肝炎、脂肪肝、胆石症、胆管炎、胆囊炎。 2、心血重疾病:心肌梗死、心肌炎、心功能不全的肝淤血、脑出血等。 3、骨骼肌病:多发性肌炎、肌营养不良等。 4、其她:某些药物与毒物引起ALT活性升高,如氨丙嗪、异烟肼、水杨酸制剂、乙醇、铅、汞、四氯 化碳或有机磷等。 减少:无临床意义 (七)天冬氨酸转氨酶AST 0-40u/L 增高:

高中生物:新陈代谢与ATP知识点 1.理解障碍的突破 (1)用“结构与功能相统一的观点”理解ATP是新陈代谢所需能量的直接来源。 首先,从分子水平上来看,新陈代谢是细胞中所有有序化学变化的总称。那么,在新陈代谢中的一系列的物质变化,必定伴随着能量的转化。生命系统必须依靠物质和能量来维持,能量的获取、储存、释放、利用和散失,伴随着全部生命活动。从整个生态系统上来看,能量在生态系统中流动的过程,总能源来自于光能,由绿色植物的光合作用,把光能以化学能的形式储存在糖类、脂肪等有机物中。植物可以通过细胞呼吸分解体内的有机物而获取生命活动所需的能量,动物则以摄食植物(直接或间接的)而获取富含能量的有机物,又通过动物自身的细胞呼吸分解有机物而获取生命活动所需的能量。绿色植物不可能把光能直接用于有机物的合成,光能只有转化成一种活跃的化学能,才能被绿色植物利用。植物和动物通过呼吸作用分解有机物释放出的能量,除了一部分以热能的形式散失或维持体温外,其余的都要转化成一种活跃的化学能,才能用于各项生命活动。由于生物体内新陈代谢功能的需要,不论是植物、动物和人,其体内都必须有一种活跃的、随时可以储藏或利用的化学能,即必然有一种物质作为这种活跃化学能的载体。而ATP(三磷酸腺苷)结构中(如下图),远离A的高能磷酸键即容易形成又容易断裂,形成时可以储存这种活跃化学能;断裂时,可以将活跃的化学能释放用于生命活动的各个方面。因此,ATP是新陈代谢所需能量的直接来源。 (2)联系化学知识,用“层析综合法”理解ATP与ADP的相互转化及其意义。 ①从生化反应角度分析理解ATP是腺嘌呤核苷的衍生物,可以看成是含三个磷酸基的腺嘌呤核苷酸,其结构如上图,ATP的结构简式可写成A—P~P~P。对于所有的细胞来说,几乎都是用ATP作为直接能源的,凡是不能单独由酶催化的化学反应,几乎都要由ATP供应能量,使化学反应能够进行。在ATP与ADP的转化中,ATP既可储能,又可作为生命活动的直接能源。在ATP的第二个和第三个磷酸基之间的高能磷酸键对于细胞中能量的捕获,贮存和释放都是很重要的。第三个磷酸基位于末端,能够很快地移走,于是ATP转变成ADP,如果加上第三个磷酸基,ADP又变成ATP,在这些变化中,能量的转变是很重要的。把Pi束缚在ADP 上形成ATP,需要能量,在这个反应中能量被捕获而且贮存起来。从ATP移走一个Pi,释放能量,ATP就变成ADP。所有这些变化都需要酶参加才能进行,这样的过程在活细胞中永无止境地循环着。 ②从代谢角度分析理解。 ATP与ADP的相互转化如下: A.从物质代谢上看,上述反应中的物质是可逆的。但ATP与ADP的转化过程是不可逆的。我们可以从以下几个方面分析一下。 B.从反应条件上看:ATP的分解是一种水解反应,催化该反应的酶属水解酶;而ATP的合成

常见生化指标临床意 义

常见生化血液指标临床意义: 1.血清丙氨酸氨基转移酶(ALT或GPT)测定的临床意义: 升高:常见于急慢性肝炎、药物性肝损害、脂肪肝、肝硬化、心肌梗塞、心肌炎及胆道疾病等。 2.血清天冬氨酸氨基转移酶(AST或GOT)测定的临床意义: 升高:常见于心肌梗塞发病期、急慢性肝炎、中毒性肝炎、心功能不全、皮肌炎等。 3.血清总蛋白STP测定的临床意义: 增高:常见于高度脱水症(如腹泻,呕吐,休克,高热)及多发性骨髓瘤。 降低:常见于恶性肿瘤,重症结核,营养及吸收障碍,肝硬化、肾病综合征,溃疡性结肠炎,烧伤,失血等。 4.血清白蛋白ALB测定的临床意义: 增高:常见于严重失水导致血浆浓缩,使白蛋白浓度上升。 降低:基本与总蛋白相同,特别是肝脏病,肾脏疾病更为明显。 5.血清碱性磷酸酶(ALP)测定的临床意义: 升高:常见于肝癌、肝硬化、阻塞性黄疸、急慢性黄疸型肝炎、骨细胞瘤、骨转移癌、骨折恢复期。另外,少年儿童在生长发育期骨胳系统活跃,可使ALP 增高。 注意:使用不同绶冲液,结果可出现明显差异。 6.血清r-谷氨酰基转移酶(GGT或r-GT)测定的临床意义: 升高:常见于原发性或转移性肝癌、急性肝炎、慢性肝炎活动期肝硬化、急性胰腺炎及心力衰竭等。 7.血清总胆红素TBIL测定的临床意义: 增高: 肝脏疾病肝外疾病 原发性胆汁性肝硬化溶血性黄疸急性黄疸性肝炎新生儿黄疸慢性活动期肝炎闭塞性黄疸 病毒性肝炎胆石症阻塞性黄疸胰头癌肝硬化输血错误 8.血清直接胆红素DBIL测定临床意义: 增高:常见于阻塞性黄疸,肝癌,胰头癌,胆石症等。 9.血清葡萄糖(GLU)测定的临床意义: 高血糖:某些生理因素(如情绪紧张,饭后 1-2小时)及静注射肾上腺素后可引起血糖增高。病理性增高常见于各种粮糖尿病、慢性胰腺炎、心肌梗塞、肢端巨大症,某些内分泌疾病,如甲状腺机能亢进、垂体前叶嗜酸性细胞腺瘤、垂体前叶嗜碱性细胞机能亢进症、肾上腺机能亢进症等。颅内出血,颅外伤等也引起血糖增高。 低血糖:糖代谢异常、胰岛细胞瘤、胰腺瘤、严重肝病、新生儿低血糖症、妊娠、哺乳等都可造成低血糖。 10.血清尿素(UREA)测定的临床意义: 升高:大致可分为三个阶段。浓度在 8.2-17.9mmol/L时,常见于UREA产生过剩(如高蛋白饮食、糖尿病、重症肝病、高热等),或UREA排泻障碍(如轻度肾功能低下、高血压、痛风、多发性骨髓瘤、尿路闭塞、术后乏尿等)。浓

第19章代谢总论 ⒈怎样理解新陈代谢? 答:新陈代谢是生物体新陈代谢的功能可概括为五个方而:①从周围环境中获得营养物质。②将外界引入的营养物质转变为自身需要的结构元件。③将结构元件装配成自身的大分子。④形成或分解生物体特殊功能所需的生物分子。⑤提供机体生命活动所需的一切能量。 ⒉能量代谢在新陈代谢中占何等地位? 答:生物体的一切生命活动都需要能量。生物体的生长、发育,包括核酸、蛋白质的生物合成,机体运动,包括肌肉的收缩以及生物膜的传递、运输功能等等,都需要消耗能量。如果没有能量来源生命活动也就无法进行.生命也就停止。 ⒊在能量储存和传递中,哪些物质起着重要作用? 答:在能量储存和传递中,ATP(腺苷三磷酸)、GTP(鸟苷三磷酸)、UTP(尿苷三磷酸)以及CTP(胞苷三磷酸)等起着重要作用。 ⒋新陈代谢有哪些调节机制?代谢调节有何生物意义? 答:新陈代谢的调节可慨括地划分为三个不同水平:分子水平、细胞水平和整体水平。分子水平的调节包括反应物和产物的调节(主要是浓度的调节和酶的调节)。酶的调节是最基本的代谢调节,包括酶的数量调节以及酶活性的调节等。酶的数量不只受到合成速率的调节,也受到降解速率的调节。合成速率和降解速率都备有一系列的调节机制。在酶的活性调节机制中,比较普遍的调节机制是可逆的变构调节和共价修饰两种形式。 细胞的特殊结构与酶结合在一起,使酶的作用具有严格的定位条理性,从而使代谢途径得到分隔控制。 多细胞生物还受到在整体水平上的调节。这主要包括激素的调节和神经的调节。高等真核生物由于分化出执行不同功能的各种器官,而使新陈代谢受到合理的分工安排。人类还受到高级神经活动的调节。 除上述各方面的调节作用外,还有来自基因表达的调节作用。 代谢调节的生物学意义在于代谢调节使生物机体能够适应其内、外复杂的变化环境,从而得以生存。 ⒌从“新陈代谢总论”中建立哪些基本概念? 答:从“新陈代谢总论”中建立的基本概念主要有:代谢、分解代谢、合成代谢、递能作用、基团转移反应、氧化和还原反应、消除异构及重排反应、碳-碳键的形成与断裂反应等。 ⒍概述代谢中的有机反应机制。 答:生物代谢中的反应大体可归纳为四类,即基团转移反应;氧化-还原反应;消除、异构化和重排反应;碳-碳键的形成或断裂反应。这些反应的具体反应机制包括以下几种:酰基转移,磷酰基转移,葡糖基基转移;氧化-还原反应;消除反应,分子内氢原子的迁移(异构化反应),分子重排反应;羟醛综合反应,克莱森酯综合反应,β-酮酸的氧化脱羧反应。

高中生物:生物新陈代谢知识点 酶 酶是活细胞的一类具有生物催化作用的有机物(蛋白质、核酸) 特征:高效性、专一性。需要的适宜条件:适宜温度和PH ATP ATP是新陈代谢所需能量的直接来源。形成途径:动物——呼吸作用植物——光合作用、呼吸作用形成方式:ADP+Pi 或 ADP+C~P ATP在细胞内含量很少,但转化十分迅速,总是处于动态平衡。 光合作用 意义:除了将太阳能转化成化学能,并贮存在光合作用制造的糖类等有机物中,以及维持大气中氧和二氧化碳含量的相对稳定外,还对生物的进化具有重要作用 蓝藻在地球上出现以后,地球大气中才逐渐含有氧。 水分代谢 渗透作用必备条件:具有半透膜;两侧溶液具有浓度差。原生质层:细胞膜、液泡膜和这两层膜之间的细胞质。 蒸腾作用是水分吸收和矿质元素运输的动力。 矿质代谢 矿质元素以离子形式被根尖吸收。植物对水分的吸收和对矿质元素的吸收是相对独立的过程。 营养物质代谢 三大营养物质的基本来源是食物。 糖类:食物中的糖类绝大部分是淀粉。 脂类:食物中的脂类绝大部分是脂肪。 蛋白质:合成;氨基转换;脱氨基关注:血糖调节、肥胖问题、饮食搭配。

只有合理选择和搭配食物,养成良好饮食习惯,才能维持健康,保证人体新陈代谢、生长发育等生命活动的正常进行。 甘油&脂肪酸大部分再度合成为脂肪。动物性食物所含氨基酸种类比植物性食物齐全。三大营养物质之间相互联系,相互制约。他们之间可以转化,但是有条件,而且转化程度有明显差异。 内环境与稳态 内环境相关系统:循环、呼吸、消化、泌尿。包括:细胞外液(组织液、血浆、淋巴)内环境是体内细胞生存的直接环境。内环境理化性质包括:温度、PH、渗透压等稳态:机体在神经系统和体液的调节下,通过各器官、系统的协调活动,共同维持内环境的相对稳定状态。 体内细胞只有通过内环境,才能与外界环境进行物质交换。稳态意义:机体新陈代谢是由细胞内很多复杂的酶促反应组成的,而酶促反应的进行需要温和的外界条件,必须保持在适宜的范围内,酶促反应才能正常进行。 呼吸作用 分类:有氧呼吸、无氧呼吸有氧和无氧呼吸的第一阶段都在细胞质基质中进行。无氧呼吸的场所是细胞质基质生物体生命活动都需要呼吸作用供能 意义:呼吸作用能为生物体生命活动供能;呼吸过程能为体内其他化合物的合成提供原料。

维生素 1 哪种维生素的前身由绿色植物合成? A 维生素A B 生物素 C 尼克酸 D 维生素D E 维生素B12 A 2 构成视紫红质的维生素A活性形式是: A 9-顺视黄醛 B 11-顺视黄醛 C 13-顺视黄醛 D 15-顺视黄醛 E 17-顺视黄醛 B 3 维生素K与下列哪种凝血因子合成有关? A 因子XII B 因子XI C 因子II D 因子VIII E 因子V C 4 维生素B2是下列哪种酶辅基的组成成分? A NAD+ B NADP+ C 吡哆醛 D TPP E FAD E 5 维生素PP是下列哪种酶辅酶的组成成分? A 乙酰辅酶A B FMN C NAD+ D TPP E 吡哆醛 E 6 泛酸是下列那种酶辅酶的组成成分: A FMN B NAD+ C NADP+ D TPP E CoASH E 7 CoASH的生化作用是: A 递氢体 B 递电子体 C 转移酮基 D 转移酰基 E 脱硫 D 8 生物素的生化作用是: A 转移酰基 B 转移CO2 C 转移CO D 转移氨基 E 转移巯基 B 9 维生素C的生化作用是: A 只作供氢体 B 只作受氢体 C 既作供氢体又作受氢体 D 是呼吸链中的递氢体 E 是呼吸链中的递电子体 C 10 人类缺乏维生素C时可引起: A 坏血病 B 佝偻病 C 脚气病 D 癞皮病 E 贫血症 A 11 维生素C的化学本质是一种: A 含有二个羧基的有机酸 B 含有一个羧基的有机酸 C 含有六碳原子的、二个烯醇式羟基的化合物 D 含有六个碳原子及一个羟基的化合物 E 含8个碳的有机酸 C 12 日光或紫外线照射可使: A 7-脱氢胆固醇转变成维生素D3 B A1生成 C 7-脱氢胆固醇转变成维生素D2 D A2生成 E 维生素E活化 A 13 维生素D的活性形式是: A 1,24-(OH) 2-D3 B 1-(OH)-D3 C 1,25-(OH) 2-D3 D 1,26-(OH) 2-D3 E 24-(OH)-D3 C 14 维生素K是下列那种酶的辅酶: A 丙酮酸羧化酶 B 草酰乙酸脱羧酶 C 谷氨酸γ-羧化酶 D 天冬氨酸γ-羧化酶 E 转氨酶 C

常规生化检验项目各项指标参考范围及临床意义 注:以下各项所述临床意义,仅是表明患某些疾病的可能性,并不表示一定患有某病。请勿随便对号入座!如有疑问请至医院由专业医生结合体格检查等后确诊!!! 肝功能 检验项目谷丙转氨酶 英文缩写 ALT 正常参考值 0-40IU/L 临床意义增高:常见于急慢性肝炎,药物性肝损伤,脂肪肝,肝硬化,心梗,胆道疾病等。 检验项目谷草转氨酶 英文缩写 AST 正常参考值 0-40I/L 临床意义增高:常见于心梗,急慢性肝炎,中毒性肝炎,心功能不全,皮肌炎等。 检验项目转肽酶 英文缩写 GGT 正常参考值 0-40IU/L 临床意义增高:常见于原发性或转移性肝癌,急性肝炎,慢性肝炎活动期,肝硬化,急性胰腺炎及心力衰竭等。

检验项目碱性磷酸酶 英文缩写 ALP 正常参考值 30-115IU/L 临床意义增高:常见于肝癌,肝硬化,阻塞性黄疸,急慢性黄疸型肝炎,骨细胞瘤,骨折及少年儿童。 检验项目总胆红素 英文缩写 TBIL 正常参考值 4.00-17.39umol/L 临床意义增高:原发生胆汁性肝硬化急性黄疸型肝炎,慢性活动期肝炎,病毒性肝炎。肝硬化,溶血性黄疸,新生儿黄疸,胆石症等 检验项目直接胆红素 英文缩写 DBIL 正常参考值 0.00-6.00umol/L 临床意义增高:常见于阻塞性黄疸,肝癌,胰头癌,胆石症等。 检验项目游离胆红素 英文缩写 IBIL 正常参考值 0.00-17.39umol/L 临床意义增高:见于溶血性黄疸,新生儿黄疸,血型不符的输血反应

检验项目总蛋白 英文缩写 TP 正常参考值 55.00-85.00g/L 临床意义增高:常见于高度脱水症(如腹泄、沤吐,休克,高热)及多发性骨髓瘤。降低:常见于恶性肿瘤,重症结核,营养及吸收障碍,肝硬化,肾病综合症,烧伤,失血。 检验项目白蛋白 英文缩写 ALB 正常参考值 35.00-55.00g/L 临床意义增高:常见于严重失水而导致血浆浓缩,使白蛋白浓度上升。降低:基本与总蛋白相同,特别是肝脏,肾脏疾病更为明显,见于慢性肝炎、肝硬化、肝癌、肾炎等。如白蛋白30g/L,则预后较差。 检验项目球蛋白 英文缩写 GLO 正常参考值 15-35g/L 临床意义增高:常见于肝脏疾病(如慢性肝炎、肝硬化、肝癌、肾炎等),网状内皮系统疾病,如多发性骨髓瘤,单核细胞性白血病,慢性感染,如化脓性感染、梅毒、麻风、结缔组织病。 检验项目白/球比值

第九节新陈代谢的基本类型 教学目的 新陈代谢的概念的新陈代谢的基本类型(B:识记)。 重点和难点 1.教学重点新陈代谢的基本类型。 2.教学难点新陈代谢的概念。 教学过程 【板书】 新陈代谢的概念 新陈代谢同化作用的自养型 的基本类型新陈代谢的两种类型异养型 基本类型异化作用的需氧型 两种类型厌氧型 【注解】 一、新陈代谢的概念:是活细胞内全部有序化学反应的总称。 (一)两个方面物质代谢:外界环境? ←交换生物(转变) ?→ (性质)能量代谢:外界环境? ←交换生物(转变) ?→ 物质变化:外界环境的营养物质? ?合成自身物质 ?→ 同化作用贮存能量 (二)两个过程物质变化:自身物质? ?分解代谢废物(排出体外) ?→ (方向)异化作用释放能量 (三)应用 1.同化作用和异化作用是同时进行的 2.同作用和异化作用的大小关系 幼年:同化作用>异化作用 (1)人成年:同化作用≈异化作用 老年:同化作用略小于异化作用 白天:同化作用>异化作用 (2)植物 夜晚:同化作用<异化作用 二、新陈代谢的基本类型 特点:无机物? ?合成有机物 ?→ 自养型生物:绿色植物(利用光能)、硝化细菌(利用化学能) (一)同化类型特点:外界有机物(营养物质)? ?转化有机物(自身组成物质) ?→ 异养型生物:动物;腐生、寄生的真菌、细菌 硝化细菌的化能合成作用:

NH3? ?→ ?氧化HNO2? ?→ ?氧化 HNO3 能量 CO 2+H 2 O CH 2 O)+O 2 特点:在O2参与下,彻底分解有机物,释放能量需氧型 生物:绝大多数的动、植物 (二)异化类型特点:在无氧条件下,不彻底分解有机物,释放能量 厌氧型 生物:乳酸菌、动物体内的寄生虫 兼性厌氧型:氧条件下,将糖类物质分解成二氧化碳和水;在无氧条件下, 将糖类物质分解成二氧化碳和酒精。如酵母菌 (三)判断方法:考虑该生物生活的环境情况 1.生活在陆地上或水中,我们能用肉眼看到的生物一般属需氧型;(如树、鸟、鱼等) 生活在土壤深处、水底淤泥、其它生物体内的生物一般属厌氧型。(如破伤风杆菌、蛔虫等)2.除绿色植物和硝化细菌等化能合成细菌是自养型外,其余都是异养型; 3.酵母菌是异养型和兼性厌氧型。 【例析】 .存在于泥土及正常人呼吸道内的破伤风杆菌一般不致病,当深而窄的伤口内感染破伤风杆菌后,会因大量繁殖而致病,则破伤风杆菌的新陈代谢类型是(D) A.自养、需氧型 B.自养、厌氧型 C.异养、需氧型 D.异养、厌氧型 .画出酵母菌的呼吸作用曲线,以二氧化碳的释放量为纵坐标,以氧气的百分比浓度为横坐标。(并将它与植物呼吸作用与氧气浓度的关系曲线作比较) .工业上用发酵罐酿酒时,开始阶段要通入无菌空气,而后再密闭进行发酵,请问前后两阶段处理的目的? 先通气,有氧呼吸提供大量能量,以增加酵母菌的数量; 然后,以无氧呼吸(发酵)获得酒精。 .试述自养型与异养型、需氧型与厌氧型的进化关系;新陈代谢各类型的进化关系。 (1)自养型比异养型高等;需氧型比厌氧型高等。 (2)新陈代谢各类型的进化关系:异养、厌氧型(原始生命、单细胞原核生物)→自养、厌氧型(以H2S、异丙醇等作为氢和电子供体的光合细菌)→需氧型(动物和植物)→化能合成作用类型(硝化细菌等)