对我国近二十年来幼儿亲社会行为的研究综述

亲社会行为是指有利于他人和社会的一切正向的积极行为,如合作、关心、帮助、分享等。对亲社会行为的研究一直是研究者关注的焦点。幼儿期是培养幼儿亲社会态度和行为的最佳阶段,从小培养幼儿形成良好的亲社会行为,对个体以后的社会性发展、人格发展都具有重要意义。幼儿不但通过可以从他们对别人的善意帮助中受益,更为重要的是学会帮助、分享、合作、安慰和援助的幼儿,对他们以后的社会性发展更是受益匪浅。正是基于幼儿亲社会行为对幼儿发展的重要性认识,我们从中国知网全文数据库中检索了从1990-2010年近二十年来学者对幼儿亲社会行为的研究概况。并对检索到的论文进行分析的基础上,指出了当前我国幼儿亲社会行为存在的问题,并根据对指出了未来对亲社会行为研究的发展趋势。

一、国内关于幼儿亲社会行为的研究概况

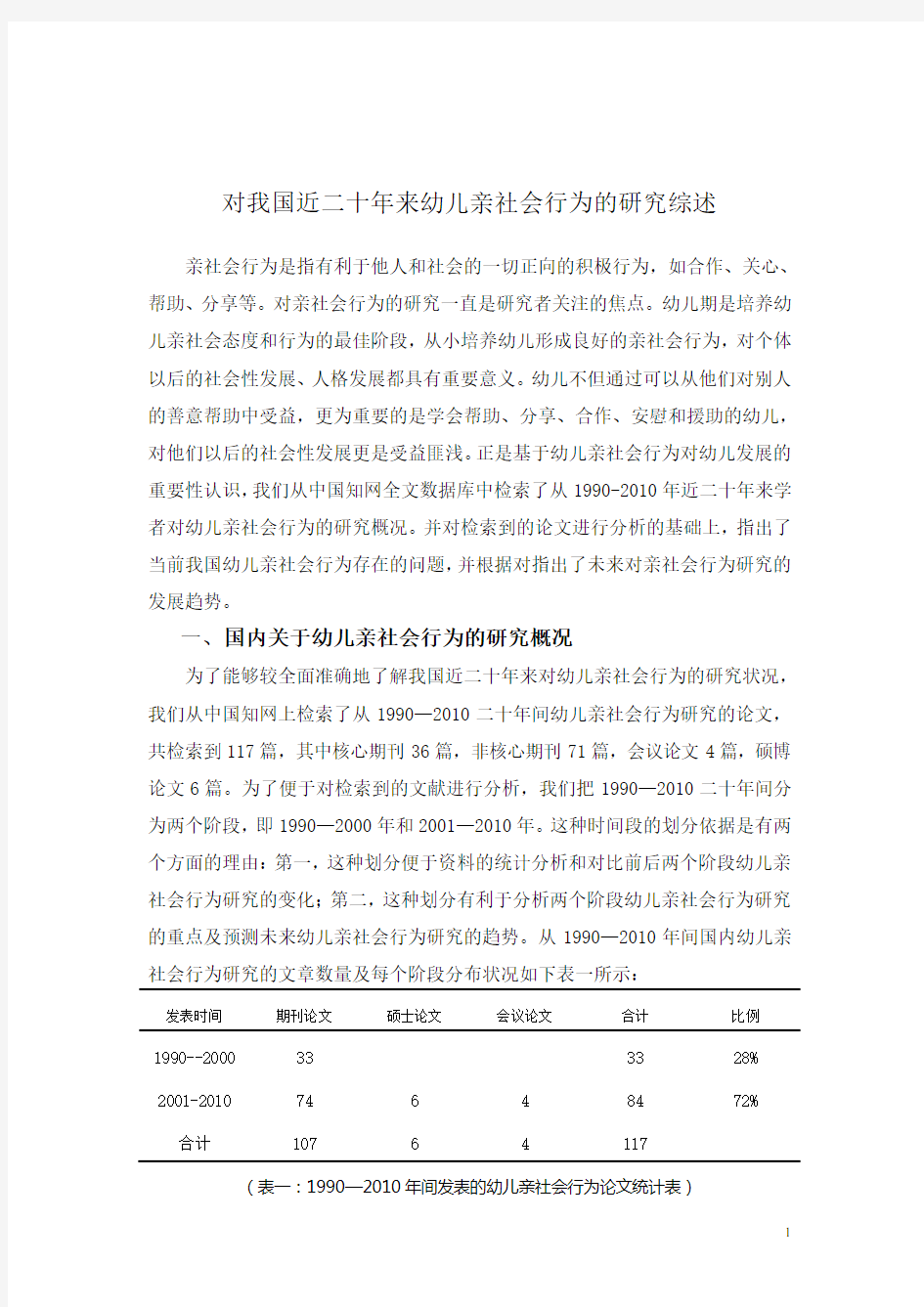

为了能够较全面准确地了解我国近二十年来对幼儿亲社会行为的研究状况,我们从中国知网上检索了从1990—2010二十年间幼儿亲社会行为研究的论文,共检索到117篇,其中核心期刊36篇,非核心期刊71篇,会议论文4篇,硕博论文6篇。为了便于对检索到的文献进行分析,我们把1990—2010二十年间分为两个阶段,即1990—2000年和2001—2010年。这种时间段的划分依据是有两个方面的理由:第一,这种划分便于资料的统计分析和对比前后两个阶段幼儿亲社会行为研究的变化;第二,这种划分有利于分析两个阶段幼儿亲社会行为研究的重点及预测未来幼儿亲社会行为研究的趋势。从1990—2010年间国内幼儿亲社会行为研究的文章数量及每个阶段分布状况如下表一所示:

发表时间期刊论文硕士论文会议论文合计比例1990--2000 33 33 28% 2001-2010 74 6 4 84 72% 合计107 6 4 117

(表一:1990—2010年间发表的幼儿亲社会行为论文统计表)

从表一可以看出,对于幼儿亲社会行为的研究随着社会经济的迅速发展而不断引起学者的重视,特别是从2001—2010年间,有关研究幼儿亲社会行为的文章就多达84篇,占整个总量的72%。我们认为出现这种现象的原因有两点:第一,随着社会的发展和人们认识水平的提高,学者、家长以至整个社会对于幼儿亲社会行为的重要性认识在不断提高;第二,近年来出现的抢劫、谋杀及反社会行为等案例日趋严重,引起了学者对儿童、特别是对幼儿亲社会行为研究的关注。

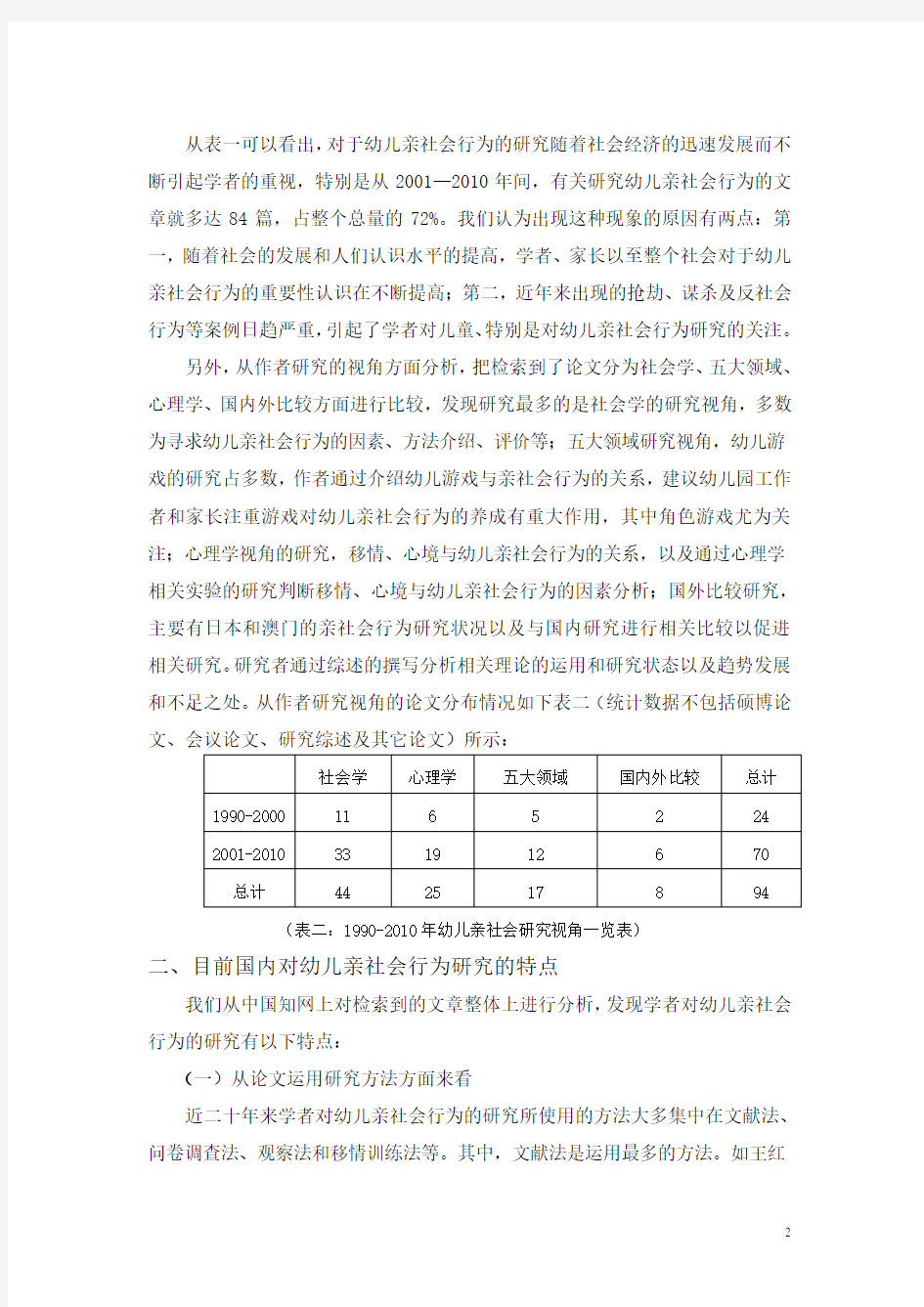

另外,从作者研究的视角方面分析,把检索到了论文分为社会学、五大领域、心理学、国内外比较方面进行比较,发现研究最多的是社会学的研究视角,多数为寻求幼儿亲社会行为的因素、方法介绍、评价等;五大领域研究视角,幼儿游戏的研究占多数,作者通过介绍幼儿游戏与亲社会行为的关系,建议幼儿园工作者和家长注重游戏对幼儿亲社会行为的养成有重大作用,其中角色游戏尤为关注;心理学视角的研究,移情、心境与幼儿亲社会行为的关系,以及通过心理学相关实验的研究判断移情、心境与幼儿亲社会行为的因素分析;国外比较研究,主要有日本和澳门的亲社会行为研究状况以及与国内研究进行相关比较以促进相关研究。研究者通过综述的撰写分析相关理论的运用和研究状态以及趋势发展和不足之处。从作者研究视角的论文分布情况如下表二(统计数据不包括硕博论文、会议论文、研究综述及其它论文)所示:

(表二:1990-2010年幼儿亲社会研究视角一览表)

二、目前国内对幼儿亲社会行为研究的特点

我们从中国知网上对检索到的文章整体上进行分析,发现学者对幼儿亲社会行为的研究有以下特点:

(一)从论文运用研究方法方面来看

近二十年来学者对幼儿亲社会行为的研究所使用的方法大多集中在文献法、问卷调查法、观察法和移情训练法等。其中,文献法是运用最多的方法。如王红

娜、李姗泽的《中班幼儿游戏过程中亲社会行为发生现状的观察分析》、李丹的

《儿童亲社会行为发展研究述评》等就是运用文献法对幼儿亲社会行为进行研

究。检索到的论文所使用的研究方法如下表三所示:

研究方法列举文章比例李丹.儿童亲社会行为发展研究述评[J], 心理科文献法

57% 学.2001(2)

杨心德.幼儿的社会戏剧性游戏与亲社会行为的发展[J],实验法

23% 心理发展与教育.1998(2)

周芳名,李伟. 影响独生子女亲社会行为的家庭因素研究问卷法

17% [J],和田师范专科学校学报.2008(1)

观察法王福兰,任玮.幼儿在园亲社会行为的观察研究[J],儿童

3% 发展与教育.2006(7-8)

(表三:国内关于对幼儿亲社会行为研究方法统计图)

从表二中可以看出,目前对幼儿亲社会行为的研究所使用的方法较少。所使用的方法主要集中在文献法、实验法及问卷法。研究方法的单一不利于对幼儿亲社会行为的研究。

(二)对影响幼儿亲社会行为因素的研究

幼儿亲社会行为的发展必然受到诸多因素的影响。从对检索到的论文分析来看,许多研究者认为影响幼儿亲社会行为习得的因素主要有认知因素、情感因素(移情、同情心、心境)、自我意识、父母的教养方式及父母的文化程度、游戏等对幼儿亲社会行为有重要影响。例如李幼穗等的《同情心培养对幼儿典型亲社会行为影响的研究》、徐华女的《移情对亲社会行为决策的两种功能》、宗爱东和李丹的《2 岁儿童亲社会行为及与父母教养方式、亲子依恋的关系》。在此需要说明的是,对幼儿亲社会行为影响因素研究的趋势是将向更为全面、综合的方向发展,如李丹的《影响儿童亲社会行为的因素的研究》。游戏是符合幼儿身心发展要求的快乐而自主的实践的活动,有利于培养幼儿亲社会行为,如吴育红在《游戏在儿童亲社会行为发展中的价值思考》强调应该重视游戏在培养幼儿亲社会行为中的重要作用,倡导教育者在以游戏为基本活动对儿童进行教导;黄岩、牟群英在《在游戏中培养幼儿的亲社会行为》认为游戏是幼儿的生活,幼儿的生活又是在游戏中进行的,因此倡导教师和家长在幼儿的游戏中进行诱发、引导、练习

和巩固亲社会行为,反复实践和巩固,让幼儿的亲社会行为变成一种习惯。通过对影响儿童亲社会行为的因素进行分析, 使人们认识到哪些因素制约着儿童亲社会行为的产生,并以此为依据对儿童提出适当的要求, 进一步采取针对性的措施, 如训练移情能力、树立良好的榜样、进行正确的归因、及时表扬鼓励、组织有目的的实践活动等, 促进他们亲社会行为的发展,加速他们的社会化进程。通过对检索到的论文进行分析后发现,主要影响幼儿亲社会行为习得的因素如下表四所示:

(表四:影响幼儿亲社会行为习得的因素)

(三)幼儿亲社会行为培养方面的研究

从对检索到的论文分析来看,对幼儿亲社会行为培养方面的是学者关注的焦点。如肖爱芝的《埃里克森的社会发展理论与儿童亲社会行为的养成》、苏丽的《论儿童亲社会行为的培养》、陶亚萍的《关于幼儿亲社会行为发展和培养的一

些思考》等。这些论文虽然都关注幼儿亲社会行为的培养,但从其内容来看,有一定的差异性,主要表现在以下几点:第一,从心理社会发展理论视角强调幼儿亲社会行为培养。第二,对亲社会行为培养必须有一定的理论依据和支持,幼儿亲社会行为的就是幼儿自身不断主动参与外界建构的过程,对这一过程的建构就是不断解决每个阶段的矛盾的过程。幼儿亲社会行为的获得还需要创设外部环境,因此,作为成人必须理解个体心理发展的特点。运用心理发展理论的视角培养幼儿亲社会行为,具有重要的意义,如肖爱芝的《埃里克森的社会发展理论与儿童亲社会行为的养成》。第三,从对普遍意义上幼儿亲社会行为的培养到关注农村留守儿童亲社会行为的培养。幼儿亲社会行为的获得是幼儿与特定的环境相互作用而不断建构的。幼儿所处的社会环境不同,亲社会行为的建构就不同。以前研究者较多关注大多数幼儿亲社会行为的习得,近年来由于留守儿童的增多,对留守儿童亲社会行为的习得也引起了人们的关注,如李静的《农村留守儿童亲社会行为的培养策略》等。

(四)幼儿亲社会行为研究依据理论的研究

对幼儿亲社会行为进行研究必须有一定的理论作为基础。目前支持幼儿亲社会行为研究的理论主要有社会行为理论、道德判断发展理论、移情理论和认知发展理论及发展生态学理论等。但是从对检索到文章进行分析来看,依据一定的理论对幼儿亲社会行为进行研究是较少的。在检索到的论文中只有两篇是依据一定的理论对幼儿亲社会行为进行研究,如肖爱芝的《埃里克森的社会发展理论与儿童亲社会行为的养成》、甘琳琳等的《亲社会行为的动机理论》等。对幼儿亲社会行为研究必须要有一定的理论依据,才能得出较为准确的结论、对幼儿亲社会行为进行良好的教育和培养及预测未来幼儿亲社会行为的研究趋势。

(五)对幼儿亲社会行为作者来源方面的研究

通过对检索到论文的作者来源进行分析后发现,有高等院校的教师及研究生、幼儿园教师两种类型为主。对幼儿亲社会行为研究的作者来源如下表五所示:

(表五:对幼儿亲社会行为研究的作者来源)

通过对检索到的论文进行统计分析,高校教师及研究生、幼儿园教师对幼儿亲社会行为研究的比例如下图1所示。

020

40

60

80

100

图1:幼儿亲社会行为研

究教师来源所占比例

另外,从对检索到的核心文章分析来看,高校研究者和幼儿园教师的比例分别为8:2。这说明目前对亲社会行为研究的前瞻性和理论深度是以高等院校的研究者为重点。从这两个方面说明,目前对幼儿亲社会行为的研究的重点集中在高等院校,幼儿园教师只占很小的比例。出现这种现象的原因有两个方面:第一,

高等院校学者掌握丰富的理论知识及对新知识的接受、理解和运用能力较强,第二,幼儿园教师对理论知识掌握较少及对新知识理解、接受及运用能力较低。

(五)对幼儿亲社会行为论文出处(来源)方面的研究

从对检索到的文章出处看,文章类型大概分为三种,即教育类期刊、心理类期刊及其它期刊等。这三种类型期刊所占比例如下图2所示。

3%

图2:文章出处(类型)所占比例

从图2所示,在幼儿亲社会行为研究中,教育类期刊所占比例为67%,心理类期刊所占比例为30%,其它类期刊占3%。这说明目前对幼儿请社会行为的研究主要是从心理和教育两种视角进行研究。这种现象也符合幼儿身心发展的特点和亲社会行为养成的规律。从图2还可以发现,在对于幼儿亲社会行为的研究的研究中,从心理学角度对幼儿亲社会行为的研究所占比例较少,这说明我国目前对于幼儿亲社会行为的研究重点是从教育视角进行研究。

(六)儿童对亲社会行为的评价研究

赵章留、安桂玲在《4~6 年级儿童对自己和同伴亲社会行为的评价》中从衡水市随即抽取小学两所,被试358人,通过问卷调查的方法,从与预期行为、责任预期、自我评价和同伴评价的角度进行调查。儿童对自己亲社会行为的评价高于对同伴的评价, 评价自己做出亲社会行为的可能性更高, 而且有明显的差异,这与评价同伴形成了鲜明的对比。女生评价自己和同伴做出亲社会行为的可能性高于男生, 特别是在分享和安慰行为上。

三、当前国内对幼儿亲社会行为研究存在的问题

从对检索到的论述分析情况来看,当前在对幼儿亲社会行为的研究有以下几点值得反思:

(一)研究方法过于单一

从对检索到的论文的分析来看,大多数论文的研究方法较为单一。从图2可以看出,目前对幼儿亲社会行为研究主要用文献分析方法、实验法、问卷法等方法进行研究,运用这三种方法对幼儿亲社会行为进行研究占检索到论文数量的97%。而很少运用调查、比较、访谈、观察、社会测量、投射等方法对幼儿亲社会行为进行研究。造成对幼儿亲社会行为研究方法单一是因为影响幼儿亲社会行为的因素十分复杂和对幼儿亲社会行为研究方法的运用还有待进一步研究。研究方法单一不利于深入对幼儿亲社会行为进行系统的研究,也不利于幼儿亲社会行为理论的拓展和深化。

(二)对幼儿亲社会行为研究范围仅局限于幼儿园和家庭

从对检索到的论文的分析来看,对幼儿亲社会行为的研究范围仅局限于家庭和幼儿园,而且把二者联系起来的研究就更少。现有研究表明,幼儿亲社会行为是后天习得的。社区、幼儿园、家庭是幼儿生活的场所,幼儿生活在生活这些场所中必然受到人和环境的影响。幼儿亲社会行为的习得就是幼儿在这些环境的相互作用中而获得的。因此在对幼儿亲社会行为研究中应把三者结合起来进行研究,有助于幼儿亲社会行为培养。

(三)对幼儿亲社会行为研究运用理论较少

从对检索到的论文分析来看,在对幼儿亲社会行为的研究中只运用了埃里克森社会发展理论和动机理论,而没有运用期望理论、积极心理学理论、社会学理论、生态学理论等。目前对幼儿亲社会行为研究运用理论较少说明研究者对幼儿亲社会行为的研究只关注社会因素对幼儿亲社会行为的影响及在对幼儿亲社会行为培养方面强调的趋利避害假设之上。用多种理论对幼儿亲社会行为的研究,会对幼儿亲社会行为的习得提供多种不同的途径和策略。

(四)在对幼儿亲社会行为的研究中幼儿园教师所占比例较少

幼儿亲社会行为的习得是幼儿与所处环境相互作用的结果。幼儿园是幼儿生活、学习的主要场所,也是幼儿亲社会行为习得的主要场所。对幼儿在园亲社会行为的研究是幼儿亲社会行为习得的主要组成分。幼儿园教师参与幼儿亲社会行为的研究有助于培养和提高幼儿亲社会行为。因为幼儿园教师具有丰富的经验和参与研究的便利条件,是培养和提高幼儿亲社会行为的重要力量。但是目前在对

幼儿亲社会行为的研究中,幼儿园教师参与对幼儿亲社会行为研究的比例很少(如表五和图1所示)。这对培养和提高幼儿的亲社会行为是十分不利的。

四、未来幼儿亲社会行为研究发展的趋势

通过对以上的分析,我们认为未来幼儿亲社会行为的研究趋势表现在以下五个方面:

(一)未来对幼儿亲社会行为研究的方法将会出现多样化趋势

随着人们认识水平的提高、多元统计技术的发展及人们对幼儿亲社会行为重要性的提高,未来对幼儿亲社会行为研究的方法必将出现多样化趋势,如比较、访谈、观察、社会测量、投射等方法将会运用于幼儿亲社会行为的研究。研究方法的多样化将会有助于对幼儿亲社会行为研究的深化,也能够更为准确地解释和预测幼儿亲社会行为的发生、发展的规律。此外,在亲社会行为的具体研究方法上,进一步的研究应该突破传统的静态观察和假设情境的方法,在更具生态性的情境中开展研究。总之,研究方法是贯穿研究过程的始终,研究方法的多样化有利于对幼儿亲社会行为研究的拓展和深化。

(二)未来对幼儿亲社会行为的研究将向社会、幼儿园、家庭一体化的趋势发展

当前对幼儿亲社会行为的研究只从某一方面去研究幼儿亲社会行为的问题,如家庭教养方式对幼儿亲社会行为的影响。未来队对幼儿亲社会行为的研究将更加广阔的社会、幼儿园及家庭一体化的现实生活情境中去研究。因为幼儿亲社会行为的发生是幼儿个体在现实生活中与人之间发生的。在现实情境中研究幼儿亲社会行为的发生有助于幼儿亲社会行为的培养。

(三)未来幼儿亲社会行为的研究将会出现多种理论视角下的幼儿亲社会行为研究。

随着国外教育、心理、社会、生态等各种理论的引进和我国各种理论的创新,未来对幼儿亲社会行为的研究将会出现多种理论视角下的幼儿亲社会行为类型的多样化趋势。对幼儿亲社会行为的研究必须在一定的理论指导下进行。目前对幼儿亲社会行为的研究运用理论较少,这不利用于幼儿亲社会行为的研究和深化。在未来对幼儿亲社会行为的研究将会出现多种理论指导下的幼儿亲社会行为的研究。

(四)未来幼儿亲社会行为的研究将趋向高等院校师生和幼儿园教师共同合作的方向发展。

对幼儿亲社会行为的研究既需要理论的指导,也需要丰富的实践经验。高等院校师生掌握较为丰富的理论知识,幼儿园教师具有丰富的实践经验。在对幼儿亲社会行为研究中,高校师生和幼儿园教师的在对幼儿亲社会行为研究中的结合,既可以丰富高校师生的实践经验,又可以加强幼儿园教师对理论知识的理解和掌握。更为重要的是这种理论和实践相结合的研究有助于幼儿亲社会行为的培养。

(五)未来对幼儿亲社会行为的研究将更加关注幼儿的积极主动性

长期以来由于受心理学的影响,认为幼儿是社会化过程中的纯客体,幼儿的行为是父母或成人通过奖惩的手段塑造的。因此要对幼儿亲社会行为作出解释,只需对幼儿的父母或成人及其社会化实践进行考察即可。然而随着近年来认知发展心理学及建构主义理论的兴起,人们逐渐认识到幼儿不是社会化的被动接受者,他们能够对自己的发展过程施加主要的影响,在幼儿与社会化之间存在着双向影响。也就是说,幼儿在亲社会行为发生的过程中的主动性已被广泛接受。

参考资料:

[1]方建移.现代传媒在儿童亲社会行为形成中的促进作用[J].山东师范大学学报(人

文社会科学版),2005年第50卷第2期:125-127.

[2]王红娜,李姗泽. 中班幼儿游戏过程中亲社会行为发生现状的观察分析[J].调查与

研究,2005年第4期:43-45.

[3]贾蕾.试析影响儿童亲社会行为的因素[J].周口师范学院学报,2005年3月第22卷,

第2期:110—112

[4]赵章留,安桂玲.4~6 年级儿童对自己和同伴亲社会行为的评价[J].中国健康心理

学杂志,2005 年第13 卷第3 期:214-217

[5]吴育红.游戏在儿童亲社会行为发展中的价值思考[J].晋中学院学报2005年4月第

22卷第2期:84—85

[6]宗爱东,李丹.2 岁儿童亲社会行为及与父母教养方式、亲子依恋的关系[J].上海

教育科研,2009年9月:46—48

[7]徐华女.移情对亲社会行为决策的两种功能[J].心理学探新,2005年第3期:73-77

[8]赵景欣张文新纪林芹.幼儿二级错误信念认知、亲社会行为与同伴接纳的关系[J].心

理学报,2005,37(6):760-766

[9]宗爱东.儿童亲社会行为研究中的三个问题[J].淮北煤炭师范学院学报(哲学社会科学版),2005年8月第26卷第4期:139-141

[10]高树昱,李庆功.亲社会行为研究的新趋势[J].社会心理科学,第20卷,总第81-82期:53-55

[11]陈贵娥.幼儿“亲社会行为”教育方法初探[J].安阳师范学院学报,2004年:71-73

[12]黄岩,牟群英.在游戏中培养幼儿的亲社会行为[J].幼教园地,2004年6月下旬:33

[13]寇彧,唐玲玲.心境对幼儿亲社会行为的影响[J].北京师范大学学报(社会科学版),2004年第5期:44-49

[14]胡金生,杨丽珠.当前日本亲社会行为研究的动向[J].心理学探新,2004年第4期:14-16

[15]曾强.儿童亲社会行为培养方式的研究[J].中小学心理健康教育, 2002年第4期:4-6

[16]裴晓霞,幼儿亲社会行为培养策略[J].思想教育,2004年第4期:37

[17]寇彧,王磊.儿童亲社会行为及其干预研究述评[J].心理发展与教育2003年第4期:86-91

[18]王晓莹.英语教学与儿童亲社会行为培养[J].教学与管理,2003年1月15日:56-58

[19]吴念阳.儿童亲社会行为的研究历史与现状[J].福州师专学报,2002年8月,第22卷第4期:62-66

[20]王敏.幼儿亲社会行为的培养方法与运用[J].山东教育2002年10月:29

[21]李桂华.幼儿亲社会行为的培养[J].辽宁师专学报(社会科学版),2002年第4期:79-80

[22]冯夏婷,邹晓枫.澳门亲社会行为发展调查研究[J].教育导刊,2002年5月:49-52

[23]姬兴涛,张智,任旭林.儿童亲社会行为新近研究述评及启示[J].云南电大学报,2002年9月,第4卷,第3期:47-50

[24]张立群.幼儿“亲社会行为”培养初探[J].教育实践,2002年8月:32-34

[25]李丹.儿童亲社会行为发展研究述评[J].心理科学,2001年第24卷,第2期:202-204

[26]郭兰,张建平.论影响亲社会行为的两个主要因素[J].兵团教育学院学报,2001年第2期:60-62

[27]支敏.儿童亲社会行为的形成及培养[J].贵州教育,2001年第3期:23

[28]丁芳.儿童的观点采择、移情与亲社会行为的关系[J].山东教育学院学报,2001年第1期:10-13

[29]张雪梅.关于角色游戏在培养幼儿亲社会行为中的价值思考[J].佳木斯教育学院学报2001年第3期,总第63期:67-68

[30]朱止丰,白丽华.儿童亲社会行为研究综述[J].铜仁职业技术学院学报(社会科学

版),2009年8月:15-18

[31]王美芳,董会芹等.学前儿童亲社会行为及其影响因素的研究[J].中国心理卫生杂志,1998第12卷第6期:356-357

[32]周芳名,李伟.影响独生子女亲社会行为的家庭因素研究[J].和田师范专科学校学报.2008(1):51-52

[33]刘泽文,赵爱玲.儿童亲社会行为的影响因素述评[J].中国校外教育,2009(8):342-355

[34]李幼穗,周坤.同情心培养对幼儿典型亲社会行为影响的研究[J].心理科学,2010,33(2):341-345

[35]肖爱芝. 埃里克森的社会发展理论与儿童亲社会行为的养成[J].继续教育研究,2009(11):137-138

[36]甘琳琳,佐斌.亲社会行为的动机理论[J].哈尔滨学院学报,2006(12):17-21

[37]周宗奎.亲社会行为归因发展研究[J].心理科学,1990年第4期:24-28

[38]周宗奎.5一14岁儿童对亲社会行为认知的研究[J].心理发展与教育,1991年第1期:1-7

[39]陈益.6—14岁儿童亲社会行为原因认知的研究[J].心理科学,1993年第3期:177-179

[40]李丹.儿童角色采择能力与利他行为发展的相关研究[J].心理发展与教育.1994年第2期:8-14

[41]李辽.青少年的的移情与亲社会关系[J].心理学报,1990年第1期:72-78

[42]张嘉玮,崔光成.12-16岁被助儿童的自助能力、移情能力与亲社会行为关系的研究[J].心理发展与教育,1993年第1期:14-18

[43]吴念阳,许政援.3—6岁幼儿亲社会行为一致性研究[J].心理科学,1992年第5期:51-53

[44]杨心德.幼儿的社会戏剧性游戏与亲社会行为的发展[J],心理发展与教育.1998年第2期:8-11

[45]侯积良.自我与亲社会行为[J].心理科学,1991年第4期:46-51

[46]马祥林.试探自我关注对亲社会行为的影响[J].昆明师专学报(哲学社会科学版),1995年第2期:74-80

[47]李福芹.移情训练与幼儿亲社会的培养[J].幼儿教育,1994年Z1期:13-14

[48]覃伟合.试论儿童亲社会教育[J].广西师范大学学报(哲学社会科学版),1994年第2期:81-86

[49]周宗奎.亲社会行为归因发展研究[J].心理科学,1990年第4期:24-28

[50]周宗奎.5一14岁儿童对亲社会行为认知的研究[J].心理发展与教育,1991年第1期:1-7

[51]陈益.6—14岁儿童亲社会行为原因认知的研究[J].心理科学,1993年第3期:177-179

[52]李丹.儿童角色采择能力与利他行为发展的相关研究[J].心理发展与教育,1994年第2期:8-14

[53]李辽.青少年的的移情与亲社会行为的关系[J].心理学报,1990年第1期:72-79

[54]刘军.12一16岁被助儿童的自助能力、移情能力与亲社会行为关系的研究[J].心理发展与教育,1993年第4期:16-18

[55]李百珍.感情移入培养与幼儿亲社会行为关系的实验研究[J].学前教育研究,1995年第1期:32-33

[56]吴念阳,许政援.3-6岁幼儿亲社会行为一致性研究[J].心理科,1992.33(5):332-341

[57]侯积良.价值取向、自我概念与亲社会行为[J].心理科学,1990.33(4):338-342

[58]侯积良.自我与亲社会行为[J].心理科学,1991.31(2):341-345

[59]马祥林.试探自我关注对亲社会行为的影响[J].昆明师专学报(哲学社会科学版),1995年3月:37-39

[60]李福芹.移情训练与幼儿亲社会的培养[J].幼儿教育,1994年Z1期:13-14

[61]覃伟合.试论儿童亲社会教育[J].广西师范大学学报(哲学社会科学版),1994年第2期:81-86

[62]陈旭.幼儿亲社会行为培养策略研究述评[J].学前教育研究1996年第6期:10-13

[63]王小英,张宇.幼儿亲社会行为发展的制约因素与对策[J].学前教育研究,1996年第6期:7-9

[64]杨心德.幼儿的社会戏剧性游戏与亲社会行为的发展[J].心理发展与教育,1998年第2期:8-11

[65]韩红.影响儿童亲社会行为的因素[J].甘肃教育,1996年第2期:29

[66]王美芳,庞维国.学前儿童在园亲社会行为的观察研究[J].心理发展与教育1997年第3期:356-357

[67]王美芳,董会芹,庞维国等.学前儿童亲社会行为及其影响因素的研究[J].中国心理卫生杂志,1998年第6期:

[68]王美芳.学前儿童亲社会行为的发展特点与教育[J].山东师大学报(社会科学版,)2000年第4期:74-75

[69]马彦春.谈幼儿亲社会行为的培养[J].山东教育科研,2000年第7、8期:62-64

[70]颜洁.认知与行为脱节—幼儿亲社会行为发展中的问题及原因[J].幼儿教育,1997年第3期:7

[71]廖策权.亲社会行为的移情动机源[J].四川师范学院学报(哲学社会科学版)1998年7月:113-115

[72]丁芳.浅析移情与亲社会行为的关系[J].当代教育科研, 1996年第1期:32-34

[73]刘缨.浅谈素质教育中幼儿亲社会行为的培养[J].昆明冶金高等专科学校学报第15卷第1期:50-52

[74]丁芳.浅谈儿童亲社会行为的起源及其发展的一致性和连续性[J].山东教育学院学报总第78期2000年第2期:53-55

[75]韩艳丽.培养幼儿亲社会行为的途径[J].赤峰教育学院学报1999年第4期:15-16

[76]徐保良.培养幼儿亲社会行为的途径[J].幼儿教育1998年第9期:5-6

[77]丁芳.培养儿童亲社会行为的方法刍议[J].山东教育科研2000年1,2期:33-34

[78]于风丽.利用角色游戏培养亲社会行为[J].山东教育1999年3月:29

[79]兰晓芹.家庭教育与幼儿亲社会行为的培养[J].深圳教育学院学报1999年12月:75-76

[80]韩红,梁丽玲.儿童亲社会行为的培养[J].教育革新,2000年第1期:23-24

[81]李幼穗.儿童亲社会行为及其培养[J].天津师大学报1999年第2期:28-32转77

[82]涂梅.托班幼儿亲社会行为的教育现状及对策[J].好家长,2008年Z1期:80-82

幼儿亲社会行为培养的对策 发表时间:2018-05-18T16:25:08.847Z 来源:《基础教育课程》2018年5月09期作者:李静来 [导读] 幼儿是祖国的未来,培养幼儿的亲社会行为,不仅是幼儿身心健康成长的需要,也是社会主义现代化建设的需要。 李静来(江苏省苏州工业园区新加花园幼儿园江苏苏州 215000) 摘要:幼儿是祖国的未来,培养幼儿的亲社会行为,不仅是幼儿身心健康成长的需要,也是社会主义现代化建设的需要。幼儿亲社会行为的培养将对其今后社会的发展、稳定起着重要的保障作用。幼儿亲社会行为的发展是其成年后建立良好的人际关系及心理健康、和谐发展的重要基础,也是幼儿社会性发展和个性形成的重要方面。 关键词:亲社会行为;幼儿 中图分类号:G625.7 文献标识码:A 文章编号:1672-1128(2018)05-00052-01 幼儿亲社会行为的培养也是其社会性良好发展的重要途径儿童亲社会行为的发展,对于儿童良好品质的形成和发展具有极大作用,对人生观和世界观处于形成阶段的儿童来说,有利于他们形成正确的人生价值观,增强幼儿的理解、分享、关爱他人,与人友好合作、互相关心、帮助,有利于儿童良好人际关系的形成。 一、主动亲近和关心幼儿,感受与人交往的快乐 小班幼儿的年龄小、情感体验缺乏是影响幼儿社会性发展的重要因素。要让孩子热爱生活、亲近他人,首先要让孩子感受到爱的氛围。幼儿入园后由原来的父母密切关系转化为与教师的密切关系。再加上爱模仿是三岁幼儿突出的年龄特征,具体的行为是最容易被幼儿所接受、学习的。 小班幼儿刚入园时,面对陌生的环境,陌生的老师小朋友,所以而哭闹不愿上幼儿园,我老师想了很多办法是幼儿喜欢上幼儿园,如对上幼儿学不哭的幼儿,给予夸奖,鼓励,对于那些哭的小朋友,老师多接近他,与他说话,说笑玩耍,拉近师幼之间的距离,渐渐的孩子把老师当成了可以依赖的人,消除了入园的焦虑,很快适应了幼儿园生活。有些性格较为内向的孩子回到家里说不愿上幼儿园,对于这样的孩子,建议家长利用走亲戚,到朋友家做客或客人来访时的时机,鼓励幼儿与他人接触与交流,使孩子变得开朗,活泼,喜欢和别人交流,鼓励幼儿参加小朋友的游戏,邀请小朋友到家里玩,感受和朋友一起玩的快乐,在幼儿园多为幼儿提供自由交往和游戏的机会,鼓励他们自主选择自由结伴开展活动。老师要主动亲近和关心幼儿,经常和他一起做游戏,让孩子感受到与成人交往的快乐,建立良好的师生关系。 二、给幼儿提供活动的机会,在具体活动中指导幼儿的行为 我在幼儿刚刚进入集体生活时,就有意识地培养他们的交往积极性,教给他们交往的技能,这将使孩子一生受易。在家庭中,孩子一般只限于与家人交往。进幼儿园后,交往范围明显扩大,他们要学会与同伴随分享、合作、交往。通过交往,幼儿的社会行为才能以表现和发展,积累经验,提高行为水平。家长或老师应该向孩子提供进行社会交往的机会,多让幼儿和不同龄的幼儿一起游戏,使幼儿在交往中体会互相间的友好相处,如果争抢玩具或其他,小朋友就不喜欢。在幼儿的交往中,个别幼儿的孤僻、退缩、自私等行为逐渐减少,而友情、同情、合作的行为显著提高,但是家长和老师也要注意观察,做到及时引导教育,使幼儿良好的行为得以发展。如观察到幼儿乱扔东西(玩具、果皮、纸屑)时,要即使给予提醒,玩具玩完了要指导收拾好,并放回原来的地方;玩纸活动中,剩下的费纸或糖纸、卫生纸等等要指导幼儿不要乱扔,要放到垃圾箱里;当幼儿不知怎样加入同伴游戏,或提出请求不被接受时,建议他拿出玩具邀请大家一起玩;或者扮成某个角色加入同伴的游戏;对幼儿与别人分享玩具、图书等行为给予肯定,让他对自己的表现感到高兴和满足;当幼儿与同伴发生矛盾或冲突时,指导他尝试用协商、交换、轮流玩、合作等方式解决冲突。在这样有意识的指导训练下,幼儿就可以逐步养成文明、良好的行为习惯。如果家长、老师对幼儿进行这些行为训练时不注意态度、方法,或者认为这些都是小事,采取无所谓的态度,都会造成幼儿不良行为,不利于幼儿良好行为习惯的养成。 三、在一日活动中培养幼儿亲社会的行为,多鼓励多表扬 幼儿园一日活动的各个环节都隐含着教育契机,培养幼儿的亲社会行为应合理渗透在一日活动中。如晨间接待时,教师与幼儿主动问“早”,培养幼儿亲善的行为,又如:在语言教学游戏“请到我家做客”中,幼儿先通过看表演的形式知道了如何接待客人,如何做客人,并学习了一些基本的礼貌用语:“你好、请进、请坐、谢谢、我和你一起玩玩具好吗?再见,欢迎再来!”等礼貌用语,紧接着让他们扮演角色进行游戏,此时幼儿的心情可想而知,他们合作、交往的积极性、主动性被大大地激发出来。 我们提倡鼓励赞赏的言行,采用多种方式对幼儿的良好行为进行鼓励。心理学认为,一种行为无论好坏,只要它产生后受到鼓励,那么这种行为就容易再现。因此,对于孩子助人为乐的行为,我们应及时地表扬,哪怕是件不起眼的“小事”也应如此。孩子对地上不知道谁扔的纸屑常常都是置之不理,一次睿睿发现了它,把它捡起来扔到垃圾桶,我立即表扬了了他。亮亮虽然有攻击性行为,但是我总是努力地找到他的闪光点。记得有一次,我给孩子们摆好圆圈后,顺口说了一句,我还没有小椅子,亮亮马上给我搬来了一把小椅子,我当时非常激动地抱着亮亮说谢谢你,从此以后,每次活动前,都有一把小椅子在安静地等着我,而且是不同的孩子搬来的。 教师还可以通过物质鼓励:奖状、小礼物等来激励幼儿,我还通过亲一亲、抱一抱等肢体鼓励等形式对幼儿进行肯定。 参考文献: [1]《3―6岁儿童学习与发展指南》

浅论幼儿亲社会行为的培养 概念界定:亲社会行为又叫积极的社会行为或亲善行为,它是指一个人帮助或打算帮助他人,做有益于他人的事的行为和倾向。儿童的亲社会行为主要有:同情、关心、分享、合作、谦让、帮助、抚慰、援助、捐献等等。亲社会行为是人与人之间形成和维持良好关系的重要基础,受到人类社会的积极肯定和鼓励。 新的教育观指出:幼儿教育应为人一生的发展打下基础,培养他们终生受益的品质。象同情、关心、分享、合作、谦让、帮助、抚慰、以及现在特别强调的诚信这些亲社会行为是未来社会的人必备的品质。人们通过调查研究发现:人的某些亲社会行为的出现不是随着年龄的增长而增多,相反却在减少。因此我们应从小注意培养幼儿的亲社会行为。 幼儿园孩子的非亲社会行为集中体现在不能和不愿与人分享、帮助、谦让以及由此而产生的冲突性行为上。这里我为什么要提“不能”与“不愿”呢?“不能”是因为孩子年龄小,缺乏帮助别人、与人分享或相互谦让的经验,以至与他们在与人分享、帮助、谦让方面出现问题,这和幼儿的年龄特征紧密相关。而这个“不愿”是幼儿主观上已形成的态度和倾向,它则是来自于教育的问题了。我认为作为教师和家长应好好的反思我们的教育行为。 有这样一些事例:(一)有小朋友说:老师,洋溢不借水彩笔给我。老师:洋溢你为什么不借水彩笔给他呢?洋溢:我奶奶说不能借给别人。老师:你借给他嘛。洋溢:不。老师:你不借算了,我们借别人的。然后老师另找小朋友借到水彩笔了事。(二)某已被接走的幼儿又由家长带回,家长:老师,明明脸上这么大一条抓痕,我问他谁抓的他说是东东。老师:明明,东东为什么抓你?明明:东东他......。老师:好我明天好好的批评东东。幼儿、家长满意的离开。(三)美术活动开始,老师:我们今天要比一比谁画得最漂亮,谁画得最漂亮老师就最喜欢谁。 以上这些事例是幼儿园经常发生的,很具有代表性。通过这些事例我们可以发现来自教师、家长的这样一些问题: 一、家长的教育方式影响幼儿的亲社会行为。1、家长的私心。事例(一)中洋溢不愿借笔给小朋友就是因为奶奶告诉他的,当然奶奶叫洋溢不借笔给小朋友不一定是出于自私的心理,也许是因为怕笔弄坏了或弄丢了这样一些理由。但不管什么理由,洋溢不愿帮助小朋友却是事实。还有,象有的幼儿不愿把自己的东西与小朋友分享,也是因为家长告诉他小朋友会给他弄坏、弄脏等。2、家长对自己孩子的偏袒。象事例(二)中,两孩子发生矛盾,相互间肯定都有不对的地方,但家长却非得在别的孩子身上找到问题才罢休,“好我明天好好的批评东东”这句话能说明什么?能让家长心理的到平衡吗?更何况两孩子发生矛盾,有时是属于很正常的事,但家长总夸大其词归咎于别的孩子,这无形之中也助长了自己孩子的坏脾气—反正有家长撑腰以后就更不能容忍别人了。在幼儿园你常常会听到家长说:老师,某小孩老欺负我们孩子;某某老拿我们孩子的东西......,家长们从不在自己孩子身上找原因。3、错误归因。我们常常会看到这样的事情,一小孩摔倒了,家长为了安抚小孩会说:打地下、打桌子、打.....,或有小孩不肯听大人的话,大人就说:不听话嘛,小朋友要羞你、小朋友要拿你的东西等,这样,孩子自然就对别人产生了戒备心理或有错也在别人身上找原因。 二、教师教育的武断态度。当幼儿相互间出现矛盾时教师往往因缺乏耐心而显得很武断。在幼儿园我们常常会看到这样的事情:两小孩发生矛盾,如果其中一方是常常犯错误的孩子,老师会先不分青红皂白的把常犯错误的孩子批评一通或有的事情老师还没搞清楚就下结论。就象事例(二)中老师最后一句话“好我明天好好的批评东东”的暗示:好我知道了,这件事不是

现代 交际 57金雪莲 张丽红 (吉林医药学院人文社科部 吉林 吉林 132013) [摘要]儿童在社会交往中所表现出来的谦让、帮助、合作和共享等有利于他人和社会的行为即为 亲社会行为。儿童亲社会行为的养成受着外在因素的影响。本文分别对亲社会行为的国内外研究进行了综述。 [关键词]儿童 亲社会行为 合作 [中图分类号]Q98 [文献标识码]A [文章编号]1009-5349(2010)11-0057-02 儿童亲社会行为研究综述 一、对于亲社会行为涵义的理解 亲社会行为(prosocial behavior)是个体社会化过程中的重要行为,对个体的社会性发展及社会适应具有重要的作用。有关亲社会行为研究始于20世纪二三十年代,到70年代出现实证研究,主要围绕合作、分享、助人、捐献等亲社会行为展开。 1972年,美国学者威斯伯在其《社会积极形式考察》一文中首次提出“亲社会行为”这一概念,他用这一词来代表所有的与侵犯等否定性行为相对立的行为,如同情、慈善、分享、协助、捐款、救灾和自我牺牲等。 此后,对于亲社会行为理解,不同心理学家,从各自的角度,给出了不同的解释,例如:亲社会行为是由那些对行为者无明显利益,但对接受者有益的反应组成(美国《心理学百科全书》);亲社会行为是那些任何以有益他人为目标的行为(Aronson,2004);亲社会行为包括任何帮助他人或目的是帮助他人的行为,不论助人者的动机如何(Taylor,2004)。 我国对于亲社会行为的研究是在20世纪80年代中后期。虽然起步较晚,但发展速度较快,已经取得了大量的学术成果。我国心理学学者对于亲社会行为涵义的理解也有着各自的见解:周宗奎认为亲社会行为一般与援助行为、积极性社会行为和利他主义在同样意义上使用,指个体帮助或打算帮助其他个体或群体的行为或趋向(1987);白利刚认为亲社会行为是指一切有益于他人的行为(1997);俞国良认为亲社会行为是指对行为者本身并无明显好处,而给行为的受体带来利益的行为(1999)。 儿童亲社会行为是指儿童在社会交往中所表现出来的谦让、帮助、合作和共享等有利于他人和社会的行为。 二、国外关于亲社会行为研究的现状 (一)研究变量更多更广,为更加准确地解释和预测亲社会行为的发生、发展,提供了更为充分的依据 例如,Knight等人考察了影响6~9岁儿童捐助行为倾向的心理因素。他们发现一些变量,诸如移情(同情心)、情感推理和对金钱的认知等,单独的这些变量与捐助行为之间的相关很低,但同时考察这些变量发现,可以对亲社会行为进行预测。日本近几年对亲社会行为的研究,也多集中在情绪认知、移情、自我等个体内在因素对亲社会行为的影响。 (二)统计方法逐步发展,更关注自然情境中所表现出的亲社会行为 例如日本学者运用录像技术较系统的研究了从幼儿到初中学生班级内自发的亲社会行为,结果显示,幼儿为每小时2.85次、小学五年级学生每小时1.38次,小学五年级学生自发的亲社会出现率多于初中二年级,证实亲社会行为出现率 并不随年龄的增长而增加。 (三)关注亲社会行为过程中社会信息加工过程与模式的作用 例如,Nelson和Crick(1999)最早对儿童亲社会行为进行了SIP模型的实证研究,发现亲社会儿童的确存在独有的SIP模式:友善的归因倾向而非敌意的归因倾向;关系性目标定向而非工具性目标定向;对亲社会行为反应做积极评价而对攻击性反应做消极评价。 (四)跨文化研究逐步发展 比如美国跨文化的研究显示,来自于非工业化社会的儿童往往有更多的利他行为,过于强调竞争和个人目标而非群体目标的西方社会儿童的利他测验分数比较低;随着年龄的增长,越来越多的中国儿童对从亲社会行为中赢得表扬持冷淡态度,他们把否认自己所做的好事看作是更加积极的行为,这是中国文化强调谦逊和虚心的结果,而相比之下,加拿大的儿童认为爽快的承认自己做的好事是应该的。Stewart与Sunita等人(2000)通过对西方和亚洲小学2年级的儿童进行跨文化研究,发现父母教养方式可以训练和强化儿童对他人的关注,并且儿童的道德推理能力与捐献行为相关。Nirmala与Sunim等人通过对72对中国和印度儿童(4岁)进行跨文化研究,发现集体主义文化对儿童的行为以及分享者和受助者之间的互动产生影响。 三、我国亲社会行为研究的现状 在短短十几年的时间里,我国亲社会行为的研究从无到有,从有到精,已经有了长足的发展,但也存在着不足。 (一)亲社会行为与年龄、性别的关系研究 宗爱东、李丹在研究中发现2岁儿童亲社会行为的性别差异不大,分析原因这可能与2岁儿童性别角色尚未定型有关。马娥、丁继兰采用自然观察的方法,对103名3~6岁幼儿进行为期一周的观察记录,对各年龄阶段幼儿自由活动时间中亲社会行为类型的性别差异进行了探讨,研究结果表明:各年龄阶段幼儿亲社会行为之间存在显著差异,即幼儿亲社会行为随年龄增长而增多;幼儿亲社会行为总体上性别差异不显著,但就每个类型的亲社会行为来看,分享和安慰存在显著的性别差异,其他行为性别差异不显著。刘志军等人的研究表明,高中生的亲社会行为不存在性别差异。 (二)亲社会行为与移情的关系研究 主要强调移情的认知、情绪情感两方面以及与其他因素的交互。丁芳在《儿童的观点采择、移情与亲社会行为的关系研究》一文中,由移情的认知成分之一的角色采择能力人手,发现儿童的道德判断与移情对其亲社会行为的影响有明显的交互作用;女孩在移情及亲社会行为表现上优于男孩。 收稿日期:2010年10月16日 责任编辑:景泉金雪莲:任职于吉林医药学院人文社科部。 (转56页)

浅谈幼儿亲社会行为的 培养 公司内部档案编码:[OPPTR-OPPT28-OPPTL98-OPPNN08]

亲亲好宝贝-------浅谈幼儿亲社会行为的培养 江苏无锡惠山区堰桥界泾幼儿园杨小莉 摘要:新的教育观指出:幼儿教育应为人一生的发展打下基础,培养他们终生受益的品质。象同情、关心、分享、合作、谦让、帮助、抚慰、以及现在特别强调的诚信这些亲社会行为是未来社会的人必备的品质。人们通过调查研究发现:人的某些亲社会行为的出现不是随着年龄的增长而增多,相反却在减少。因此我们应从小注意培养幼儿的亲社会行为。幼儿亲社会行为发展不只是外部表现,更是幼儿内部心灵或性格的特征,是幼儿的内在素质水平尤其是思想品德素质的外化。幼儿亲社会行为的培养将对其今后社会的发展、稳定起着重要的保障作用。 关键词:亲社会行为非亲社会行为 亲社会行为是指一切符合社会行为规范,且对社会交际或人际关系有积极作用的行为。它包括分享、同情、合作、帮助等内容,幼儿亲社会行为的发展是其成年后建立良好的人际关系及心理健康、和谐发展的重要基础,也是幼儿社会性发展和个性形成的重要方面。幼儿是祖国的未来,培养幼儿的亲社会行为,不仅是幼儿身心健康成长的需要,也是社会主义现代化建设的需要。幼儿亲社会行为发展不只是外部表现,更是幼儿内部心灵或性格的特征,是幼儿的内在素质水平尤其是思想品德素质的外化。幼儿亲社会行为的培养将对其今后社会的发展、稳定起着重要的保障作用。 有这样一些事例:(一)有小朋友说:老师,阳阳不借水彩笔给我。老师:阳阳你为什么不借水彩笔给他呢阳阳:我奶奶说不能借给别

人。老师:你借给他嘛。阳阳:不。老师:你不借算了,我们借别人的。然后老师另找小朋友借到水彩笔了事。(二)某已被接走的幼儿又由家长带回,家长:老师,明明脸上这么大一条抓痕,我问他谁抓的他说是东东。老师:明明,东东为什么抓你明明:东东他......。老师:好我明天好好的批评东东。幼儿、家长满意的离开。(三)美术活动开始,老师:我们今天要比一比谁画得最漂亮,谁画得最漂亮老师就最喜欢谁。 以上这些事例是幼儿园经常发生的,很具有代表性,表现的正是幼儿的非亲社会行为。而幼儿园孩子的非亲社会行为集中体现在不能和不愿与人分享、帮助、谦让以及由此而产生的冲突性行为上。这里为什么要提“不能”与“不愿”呢“不能”是因为孩子年龄小,缺乏帮助别人、与人分享或相互谦让的经验,以至与他们在与人分享、帮助、谦让方面出现问题,这和幼儿的年龄特征紧密相关。而这个“不愿”是幼儿主观上已形成的态度和倾向,它则是来自于教育的问题了。我们认为作为教师和家长应好好的反思我们的教育行为。 一、家长的教育方式影响幼儿的亲社会行为 1、家长的私心。事例(一)中阳阳不愿借笔给小朋友就是因为奶奶告诉他的,当然奶奶叫阳阳不借笔给小朋友不一定是出于自私的心理,也许是因为怕笔弄坏了或弄丢了这样一些理由。但不管什么理由,阳阳不愿帮助小朋友却是事实。还有,像有的幼儿不愿把自己的东西与小朋友分享,也是因为家长告诉他小朋友会给他弄坏、弄脏等。

培养幼儿良好的亲社会行为 这学期的研究生课增加了一门新的课程《幼儿心理发展与教育》,其中张老师为我们介绍了“亲社会行为”。亲社会行为又叫积极的社会行为或亲善行为,它是指一个人协助或打算协助他人,做有益于他人的事的行为和倾向。儿童的亲社会行为主要有:同情、关心、分享、合作、谦让、协助、抚慰、援助、捐献等等。亲社会行为是人与人之间形成和维持良好关系的重要基础,受到人类社会的积极肯定和鼓励。 幼儿园孩子的非亲社会行为集中体现在不能和不愿与人分享、协助、谦让以及由此而产生的冲突性行为上。这里我为什么要提“不能”与“不愿”呢?“不能”是因为孩子年龄小,缺乏协助别人、与人分享或相互谦让的经验,以至与他们在与人分享、协助、谦让方面出现问题,这和幼儿的年龄特征紧密相关。而这个“不愿”是幼儿主观上已形成的态度和倾向,它则是来自于教育的问题了。我认为作为教师和家长应好好的反思我们的教育行为。 刚开学的时候,一次图画课一个小朋友说:“老师,丁丁不借水彩笔给我。”于是我问丁丁:“丁丁你为什么不借水彩笔给他呢?”丁丁:“我奶奶说不能借给别人。”发展幼儿的亲社会行为不能空谈,要在具体的情景中实行,这除了教师刻意的设置情景外,教师还要善于抓住随机教育时机。现代幼儿教育强调从幼儿身边熟悉的事和物中发现教育内容。既然有这么活生生的事例我们为什么不抓住、发掘它的教育意义,到达教育幼儿的目的呢?像前面的这个事例,发生时我们就可顺着这事引导:奶奶为什么不让你把笔借给小朋友呢?笔借给小朋友为什么会坏呢?我们叫他注意或我们借给他试试看会不会坏好不好?该幼儿把笔借给小朋友画了之后我们再让他看看笔坏了没有,幼儿就可通过亲自体验知道:原来笔能够借给别人。另外我们还能够让他看看小朋友用这笔画的画让他提验到协助别人的乐趣。这样不但让幼儿建构起爱笔的经验、还使幼儿形成了乐于助人的品质。这就是在平常生活、活生生的事例中培养了幼儿良好亲社会行为。

晕轮效应对亲社会行为动机归因的影响 ——亲社会行为动机归因的社会(身份)匹配效应 1.亲社会行为 1.1利他主义 研究者对亲社会行为、助人行为、利他行为等概念的界定莫衷一是,但总体上均从亲社会行为的行为表现、行为动机和行为效果三个方面进行阐释。 一般而言,亲社会行为在概念上要比利他主义广泛,而利他主义(altruism)是最高意义上的亲社会行为。沙莲香将利他行为定义为不期待任何回报的亲社会行为,并概括了利他行为的四个特征:①利其目的是有益于他人,而不是自己的私利;②一种自觉自愿的行为,不是迫于外面压力;③不求任何回报的; ④具有自我牺牲性,需要个人付出一定代价,但个人并不计较。 石里克从纯度、程度、广度三个维度来衡量利他行为1,从纯度上可将利他行为分为两种类型,其一,可称作“软”利他行为,即以寄希望于受惠者日后将施惠于己为动机的利他行为。其二,可称作“硬”利他行为,即行为者并不指望从受惠者的回报中取得满足,只是单纯从利他行为本身获取满足。从程度考虑,“硬”利他行为又可分为两种情况:有限的(或适度的)“硬”利他行为何无限的(或彻底的)“硬”利他行为。 1.2亲社会行为 由于对于利他行为,研究者时而从行为角度考,时而又结合当事者的行为动机考虑,难有定论,所以本研究将采用亲社会行为这一概念。 亲社会行为(pro-social behavior)泛指一切符合社会期望而对他人、群体或者社会有益的行为,其行为的后果是给行为的受体带来好处。关于亲社会行为的大部分文献都不考虑行为者的动机2,它是一个连续体,从最无私的利他行为,到完全被自己利益驱动的助人行为。 归结亲社会行为的研究,有如下特点:其一,在研究视角上,许多研究者从亲社会行为的起源、机制和发展过程出发,探讨其本质特征及其影响因素。其次,在研究被试上,为了避免被试受社会赞许性的影响,研究者大都选择婴幼儿、儿童为研究对象,对青年以及成人的亲社会行为研究甚少。最后,在研究方法上,以往的亲社会行为研究多采用观察法、访谈法、假设情境测验法、评定法、同伴提名法、问卷法和自我报告法,也有采用实验室实验;卡利罗斯基采用由一些小故事构成的“不完全投射测验”来编制“亲社会行为动机调查表”,这其实类似于假设故事情境,即在某些亲社会行为场景故事后,附有被选的动机及其他社会认知选项。 2.亲社会行为动机归因 任何一个行为,其行为主体本身具有某种动机,而处在“事外”、作为知觉者的人们对其动机也会形成某种知觉、判断——这正是社会行为和社会认知研究中归因理论的研究领域。所谓归因(attribution),就是指人们对自己或他人行为的原因知觉和判断。原先的归因研究主要集中在成就领域的自我归因和个人动机方面,Weiner将归因从总体上分为两种:其一是自我归因(intrapersonal attribution)或个人归因,即对自身行为结果的原因的知觉;其次是人际归因(interpersonal attribution)或他人归因,即对他人行为结果的原因的知觉。本研究的“动机归因”主要指第二种,即对他人亲社会行为的原因的知觉。 由于归因和动机紧密联系在一起,本研究在论述中,不将它们做出区分。研究者主要动机归因的理论、模型、偏差进行研究,也有对其类型进行的研究。目前有关亲社会行为的动机理论有两种研究取向:一是利他取向的亲社会动机理论, 包括基因决定论模型、移情利他主义假设、消极状态缓解模型、移情式快乐假设;二是利己取向的社会交换理论3此不具体展开。(附表一中有部分亲社会行为动机归因的罗列) 巴塔尔(Bartal)根据行为的目的不同,将亲社会行为分为利他行为和偿还行为。斯陶布(E?Staub,1984)用亲社会价值取向来表示人们帮助他人的动机和目标,认为亲社会价值取向体现了三种动机源:一是作为利他的无私行为的动机源,其目的在于帮助他人,是以他人为中心的;二是以规则为中心的道德取向为特征

关于幼儿亲社会行为的培养 论文关键词:亲社会行为幼儿成长培养精神文明建设社会性发展外在表现 道德情操社会能力论文摘要:“亲社会”(Aitrui stic)行为,是高品质社会行为的一种表现方式,也是一种道德情操的外在表现,并构成其社会能力的一个层面。亲社会行为是一种自愿的社会行为,它有助于人与人之间高质量的交往,建立良好的人际关系.以适应社会生活的要求。幼儿的亲社会行为习惯,不仅为幼儿成长打下良好的基础,也是提高国民素质和精神文明建设的重要组成部分。幼儿亲社会行为的培养,是幼儿社会性发展的一个重要组成部分。对幼儿的健康成长发挥着重要作用。 幼儿园教育指导纲要中也明确指出:教师在日常教学中要注意培养幼儿乐意与他人交往,学会互助、合作、谦让和分享,富有同情心;帮助幼儿正确认识自己和他人.养成对他人和社会亲近、合作的态度,

学会自律和尊重他人等等。近两年笔者在对幼儿亲社会行为培养的过程中,开展各类活动,取得了一定的成果。 一、组织主题活动,丰富幼儿亲社会行为的感知体验 主题活动,即在一个阶段中.以一个教育目的为主题,制定教学计划。这个计划是在认识周围生活的基础上开展的系列活动,将几个方面的内容有机地组织起来。如“爱父母”主题活动。父母是幼儿身边最亲、最熟悉的人。通过谈话全家福》、诗歌原来是你》、故事好孩子》、歌曲不再麻烦好妈妈》、绘画我的爸爸妈妈等活动,让幼儿认识父母的工作,感受父毋工作的认真、劳动的辛苦、父母的劳动给他人带来的好处,以及父母工作之余还要操劳家务、关心照顾孩子,使一家人幸福生活而付出的劳动。中班上学期的情境表演爸爸妈妈下班回家》,使幼儿懂得尊敬父母,听父母的话,自己会做的事自己做,能帮助父母做一些力所能及的事。由此引出我爱……》系列的主题活动,对幼儿进行爱

儿童的亲社会行为

儿童的亲社会行为公司内部档案编码:[OPPTR-OPPT28-OPPTL98-OPPNN08]

浅论幼儿亲社会行为的培养 概念界定:亲社会行为又叫积极的社会行为或亲善行为,它是指一个人帮助或打算帮助他人,做有益于他人的事的行为和倾向。儿童的亲社会行为主要有:同情、关心、分享、合作、谦让、帮助、抚慰、援助、捐献等等。亲社会行为是人与人之间形成和维持良好关系的重要基础,受到人类社会的积极肯定和鼓励。 新的教育观指出:幼儿教育应为人一生的发展打下基础,培养他们终生受益的品质。象同情、关心、分享、合作、谦让、帮助、抚慰、以及现在特别强调的诚信这些亲社会行为是未来社会的人必备的品质。人们通过调查研究发现:人的某些亲社会行为的出现不是随着年龄的增长而增多,相反却在减少。因此我们应从小注意培养幼儿的亲社会行为。 幼儿园孩子的非亲社会行为集中体现在不能和不愿与人分享、帮助、谦让以及由此而产生的冲突性行为上。这里我为什么要提“不能”与“不愿”呢?“不能”是因为孩子年龄小,缺乏帮助别人、与人分享或相互谦让的经验,以至与他们在与人分享、帮助、谦让方面出现问题,这和幼儿的年龄特征紧密相关。而这个“不愿”是幼儿主观上已形成的态度和倾向,它则是来自于教育的问题了。我认为作为教师和家长应好好的反思我们的教育行为。 有这样一些事例:(一)有小朋友说:老师,洋溢不借水彩笔给我。老师:洋溢你为什么不借水彩笔给他呢?洋溢:我奶奶说不能借给别人。老师:你借给他嘛。洋溢:不。老师:你不借算了,我们借别人的。然后老师另找小朋友借到水彩笔了事。(二)某已被接走的幼儿又由家长带回,家长:老师,明明脸上这么大一条抓痕,我问他谁抓的他说是东东。老师:明明,东东为什么抓你?明明:东东他......。老师:好我明天好好的批评东东。幼儿、家长满意的离开。(三)美术活动开始,老师:我们今天要比一比谁画得最漂亮,谁画得最漂亮老师就最喜欢谁。 以上这些事例是幼儿园经常发生的,很具有代表性。通过这些事例我们可以发现来自教师、家长的这样一些问题: 一、家长的教育方式影响幼儿的亲社会行为。1、家长的私心。事例(一)中洋溢不愿借笔给小朋友就是因为奶奶告诉他的,当然奶奶叫洋溢不借笔给小朋友不一定是出于自私的心理,也许是因为怕笔弄坏了或弄丢了这样一些理由。但不管什么理由,洋溢不愿帮助小朋友却是事实。还有,象有的幼儿不愿把自己的东西与小朋友分享,也是因为家长告诉他小朋友会给他弄坏、弄脏等。2、家长对自己孩子的偏袒。象事例(二)中,两孩子发生矛盾,相互间肯定都有不对的地方,但家长却非得在别的孩子身上找到问题才罢休,“好我明天好好的批评东东”这句话能说明什么能让家长心理的到平衡吗更何况两孩子发生矛盾,有时是属于很正常的事,但家长总夸大其词归咎于别的孩子,这无形之中也助长了自己孩子的坏脾气—反正有家长撑腰以后就更不能容忍别人了。在幼儿园你常常会听到家长说:老师,某小孩老欺负我们孩子;某某老拿我们孩子的东西......,家长们从不在自己孩子身上找原因。3、错误归因。我们常常会看到这样的事情,一小孩摔倒了,家

龙源期刊网 https://www.doczj.com/doc/5a7874882.html, 幼儿欺负行为研究综述 作者:李蒙蒙 来源:《幼儿教育·教育科学版》2019年第02期 【摘要】本研究从幼儿欺负行为角色、类型、影响因素等方面,对国内外相关研究文献进行了梳理。在此基础上,研究者提出了教育建议与研究展望。 【关键词】幼儿;欺负;欺负行为 【中图分类号】G610; ;【文献标识码】A; ;【文章编号】1004-4604(2019)1/2-0059-04 欺负行为是幼儿与同伴交往过程中经常发生的一种特殊的攻击性行为。与一般的攻击性行为不同,欺负行为具有有意性、重复发生性及欺受双方力量不均衡性等特征。〔1〕相关数据显示,有高达49%的幼儿曾被卷入幼儿园欺负事件。〔2〕对力量处于弱势的幼儿来说,经常受欺负可能会使他们出现退缩、焦虑、厌学、抑郁等问题,而那些经常欺负他人的幼儿则可能面临同伴排斥、交往困难等问题,甚至还可能在日后出现严重的犯罪行为。〔3〕本文拟从幼儿欺负行为角色、类型、影响因素等方面,对相关研究文献作梳理,以期为教育工作者提供参考。 一、幼儿欺负行为角色 幼儿欺负行为角色分为欺负者、受欺负者、欺负/受欺负者和旁观者四种类型。欺负者是指力量较强、主动发起攻击的一方。受欺负者是指力量较弱、遭受攻击的一方。在受欺负者中,有部分幼儿会表现出较多的攻击性和敌意倾向,他们被称为欺负/受欺负者。旁观者是指在旁观看欺负行为的人。 研究表明,欺负者通常具有力量或体型方面的优势,且表现出易怒、冲动、敏感等人格特质。〔4〕大部分欺负者的移情能力较弱,对他人行为往往作较多敌意归因。也有部分欺负者的心理理论①发展水平较高,〔5〕旨在通过欺负他人来获取权威,巩固强者地位。〔6〕受欺负者具备的一些外部特征,如身材肥胖、矮小、戴眼镜等,容易使他们成为受欺负的目标。〔7〕受欺负者往往较自卑,倾向于将受欺负归因于自身的缺陷,这一消极倾向会制约其与同伴交往的方式,进而容易使其在特定情况下沦为被攻击的对象。〔8〕这会在一定程度上使他们的边缘处境更趋恶化,因为其他幼儿会因担忧受牵连而远离他们。〔9〕但也有研究表明,受欺负者会因顺从、柔弱、不具攻击性等特征受到一些同伴的欢迎。〔10〕与受欺负者相比,欺负/受欺负者会遭遇更多的同伴拒绝。〔11〕这是因为不同于部分欺负者以攻击性行为作为获得奖励的途径,〔12〕欺负/受欺负者的攻击性行为多是冲动和失控造成的。旁观者虽未直接参与欺负行为,但可能通过观察欺负行为及其后果,强化了对这一行为的认同,进而成为潜在的欺负者。〔13〕

幼儿亲社会行为培养 亲社会行为有利于和他人更好的进行交往,而我国部分家庭对孩子的溺爱,导致一些孩子根本没有为同伴谦让的习惯,也没有替他人着想的意识,再加上电子时代的高度发展,电子幼儿产品的大肆横行,减少了幼儿间的交流和沟通,严重可导致幼儿交流障碍。因此,我们应该重视幼儿亲社会行为的培养,这对于发展幼儿优秀的人格,让幼儿学会与他人的分享,培养幼儿健康的品质具有深远意义。培养幼儿亲社会行为应从以下几个方面入手: 一、创造温馨合理环境 幼儿园教室活动空间相对拥挤,幼儿人数过多,造成人员拥挤,极易产生冲突和摩擦,增加幼儿的攻击性,消极的社会行为会因此产生。但是活动空间过大,人员过于分散,又影响幼儿间的正常交流,很难产生默契和合作。因此,幼儿的活动空间大小要合理,既能满足集体活动的正常开展,又能满足幼儿进行比较私密游戏的需求。空间的规划要“疏密有致”,能加强幼儿亲社会性的培养。环境的创设时,要以幼儿亲社会性的行为培养为主题,有意识的创设一些场景,让幼儿身临其境,真实的感受互助、互爱、合作的快乐。例如活动空间设置互助区和爱心区,让幼儿在活动中通过看和做提高学习亲社会行为,提升社会责任感,在这样的环境下培养教育事半功倍。活动空间内的摆设,玩具的种类,幼儿的游戏方式都会对培养教育产生影响。因此,合理创设活动空间,温馨进行装饰布置。二、树立榜样积极引导 对幼儿而言,贪玩好奇是他们的天性,四周的所有事物都能让他们印象深刻,特别他们最亲近的家长和教师,家长和教师的言行都是他们效仿的对象,在他们心里,家长和教师象征着权威,幼儿能通过他们的行为表现出来。所以家长和教

师要给幼儿树立好的榜样,言传身教,以培养幼儿亲社会性的行为。教师和家长的示范作用能否对幼儿产生正确影响与其个人修养和思想息息相关,原因在于人的思维观念和思想意识指挥着人的动作行为和处世态度。因此家长和教师要注意思想的上进和思维的更新,加强个人道德素质修养和品质提高,在幼儿面前注意保持自己的良好形象,起到示范模范作用,如仪容仪表,为人处世等等。 三、加强移情训练和游戏活动 移情训练就是让幼儿学会换位思考,站在别人的角度,让幼儿接受别人的意见,使幼儿能从别人的立场出发,达到情感共鸣,不以自我为中心,更好的融入集体。移情训练能极大的增加幼儿亲社会行为的举动,增强内在约束力,要求自己能为他人快乐,共同快乐。教师和家长要通过各种活动为幼儿传递情感线索,使他们能设身处地为他人着想,考虑他人感受,从而产生积极的亲社会行为。 游戏是幼儿天生的玩伴,也是幼儿间交流的主要形式,游戏可以增强幼儿的沟通交流能力,促进幼儿亲社会性行为的培养。幼儿在游戏中共同服从游戏规则,相互配合,学会与他人共处的正常模式。游戏为幼儿交流提供了平台,多让幼儿在游戏中表现自我,体会游戏中的行为表现,有利于幼儿间深入交往。幼儿在游戏中发现和解决问题也有利于亲社会性行为的培养。 四、利用日常生活点滴强化 培养幼儿的亲社会性行为不能是“纸上谈兵”,要在具体日常生活中进行,教师和家长除了特意设置亲社会性场景外,还要善于利用日常教育的时机。幼儿的自我约束力极差,亲社会性行为也不够稳定,需要外在压力进行强化。 幼儿亲社会性行为的培养不是一朝一夕就能完成的,一蹴而就根本就是痴人说梦。教师和家长在培养幼儿亲社会性行为的过程中要充满耐心,对待幼儿的教

培养幼儿的谦让意识 当前,随着我国计划生育政策的实行,幼儿独生子女人数的不断增加,幼儿在家庭中成了“小太阳”,只知道别人让他,一切东西都是他的,所以绝大多数孩子表现任性、好强、自我中心,不知道控制自己的欲望好行为,更不懂得谦让和谅解别人。3-6岁的幼儿期是进行养成教育的最佳由于我们不能随时与每个幼儿接触,一部分时间幼儿和家长在一起,还有很大部分时间幼儿都是和自己班级的老师在一起,但幼儿最真实的一面往往都在日常活动和交往中表现出来。为了全面细致地了解每位幼儿,我们全组合作,通过多种渠道了解幼儿在园的各种表现。一。创设环境,培养幼儿的谦让意识要培养幼儿的谦让行为,必须为幼儿创造一个良好的环境,在园的日常活动环境。在一日的学习生活环境中对幼儿谦让行为的产生起着决定性的作用,因此我们从为幼儿创设良好的学习生活环境入手,和每班教师合作,共同努力,培养幼儿的谦让行为。(1)环境对幼儿能否健康生活有着不可忽视的影响因素,年龄越小的幼儿对心理环境要求比物质环境的要求更为重要。因此,我们再班级为幼儿创设和谐的班级环境,谦让鼓励的友好关系,给幼儿充分抒发情感,增进交往的空间。让环境给予他们充分表现自我的情感氛围,尊重他们的意见,鼓励他们的主动行为,让他们

在实践中感受自身能力,从而提高自我评价水平。总之,老师要善于抓住每个幼儿身上的闪光点,引导他们看到自己的进步,使他们相信自己的优点和长处,增强自信心,创设乐观、积极向上的精神氛围。(2)利用幼儿园得天独厚的同伴群体,建立良好的同伴关系,培养幼儿良好的谦让习惯。现在的幼儿绝大多数都是独生子女,在家视为“小皇帝”被捧着。但特殊的家庭环境和居住条件,使他们失去了很多彼此交往、协作、谦让、友爱的机会。带之而来的是孤僻、任性、依赖、唯我独尊、做事缺乏自信心。教师应充分利用幼儿园独天独厚的同伴群体,为幼儿创设相互接纳、信任、尊重的集体生活的氛围,有助于幼儿心理品质的形成。时期,谦让的良好习惯更是幼儿社会性发展的必备条件。我们根据幼儿身心发展的规律,加强对谦让的教育,帮助幼儿形成良好的谦让习惯,培养他们热爱伙伴、关心集体的情感和行为。二。欣赏文学作品,引发幼儿情感共鸣。欣赏文学作品主要包括听故事、散文、诗歌,观看木偶剧、动画片等。这些活动都是幼儿喜欢参与、积极性较高的活动。在欣赏这些文学作品是,幼儿往往把自己的情感溶入到有情节的情境中去,比较容易引发情感共鸣……同时,结合日常生活,将作品中的事情与日常生活结合起来,启发幼儿在生活中如果遇到这样的事你会怎么办。三。区域活动中为幼儿创造养成谦让好习惯的机会.在日常生活中,幼儿一同游戏、学习的机会是

对我国近二十年来幼儿亲社会行为的研究综述 亲社会行为是指有利于他人和社会的一切正向的积极行为,如合作、关心、帮助、分享等。对亲社会行为的研究一直是研究者关注的焦点。幼儿期是培养幼儿亲社会态度和行为的最佳阶段,从小培养幼儿形成良好的亲社会行为,对个体以后的社会性发展、人格发展都具有重要意义。幼儿不但通过可以从他们对别人的善意帮助中受益,更为重要的是学会帮助、分享、合作、安慰和援助的幼儿,对他们以后的社会性发展更是受益匪浅。正是基于幼儿亲社会行为对幼儿发展的重要性认识,我们从中国知网全文数据库中检索了从1990-2010年近二十年来学者对幼儿亲社会行为的研究概况。并对检索到的论文进行分析的基础上,指出了当前我国幼儿亲社会行为存在的问题,并根据对指出了未来对亲社会行为研究的发展趋势。 一、国内关于幼儿亲社会行为的研究概况 为了能够较全面准确地了解我国近二十年来对幼儿亲社会行为的研究状况,我们从中国知网上检索了从1990—2010二十年间幼儿亲社会行为研究的论文,共检索到117篇,其中核心期刊36篇,非核心期刊71篇,会议论文4篇,硕博论文6篇。为了便于对检索到的文献进行分析,我们把1990—2010二十年间分为两个阶段,即1990—2000年和2001—2010年。这种时间段的划分依据是有两个方面的理由:第一,这种划分便于资料的统计分析和对比前后两个阶段幼儿亲社会行为研究的变化;第二,这种划分有利于分析两个阶段幼儿亲社会行为研究的重点及预测未来幼儿亲社会行为研究的趋势。从1990—2010年间国内幼儿亲社会行为研究的文章数量及每个阶段分布状况如下表一所示: 发表时间期刊论文硕士论文会议论文合计比例1990--2000 33 33 28% 2001-2010 74 6 4 84 72% 合计107 6 4 117 (表一:1990—2010年间发表的幼儿亲社会行为论文统计表)

怎样培养幼儿的亲社会行为 中文摘要: 亲社会行为是指个体在社会交往中表现出来的一种良好的社会道德行为,包括帮助友爱合作,分享谦让,同情关爱等表现。它是人与人之间形成和维持良好关系的重要基础,受到人类社会的积极肯定和鼓励。 幼儿是祖国的未来,民族的希望。幼儿的亲社会行为发展不只是外部表现,更是幼儿部心灵和性格的特征,是幼儿在素质水平尤其是思想品德素质的外化。培养幼儿的亲社会行为不仅是幼儿身心健康成长的需要,也是社会主义现代化建设的需要。 本论文主要阐述了我们应从小注意培养幼儿的亲社会行为。 一)优化家园环境培养幼儿的亲社会行为。 二)给予幼儿及时、有效的表扬,鼓励强化幼儿的亲社会行为。 三)做好家长工作。 四)利用榜样培养幼儿的亲社会行为。 五)促进伙伴交往,唤起幼儿亲社会行为的情感共鸣。 Abstract: Prosocial behavior refers to the individual in social interaction and out of a good social and moral behavior, including helping friendly cooperation, share humility, sympathy care performance. It is an important foundation to form and maintain a good relationship between people, being positive affirmation of human society and encourage. Children are the future of the motherland, the hope of the nation. The development of children's prosocial behavior is not only the external performance, is the internal feature of children's mind and character, is the children's inner quality level especially the ideological and moral qualities of the. To cultivate children's Pro social behavior is not only the need of the development of physical and mental health, but also the needs of socialist modernization construction. This paper mainly expounds that we should pay attention to the cultivation of children's Pro social behavior.

课题名词:儿童亲社会性行为的发展 学校:重庆医科大学 院系:公共卫生与管理学院 专业年级:2010级应用心理学 报告人;蒋学蹇 指导老师;黄小兰 2011年12月22

儿童亲社会性行为的发展 一.亲社会性行为的定义: 亲社会性行为(prosocial behavior):亲社会行为又叫积极的社会行为,它是指人们表现出来的一些有益的行为。人们在共同的社会生活中经常会表现出类似这样的行为,比如帮助、分享、合作、安慰、捐赠、同情、关心、谦让、互助等,心理学家把这一类行为称为亲社会行为。亲社会行为是人与人之间在交往过程中维护良好关系的重要基础,对个体一生的发展意义重大。 二.该课题研究的目的与意义: 研究儿童亲社会性行为的目的旨在探求何为儿童的亲社会性行为、如何培养儿童的亲社会性行为以及对儿童亲社会性行为培养的影响因素。亲社会性行为是一种积极的社会行为,是一种典型的利他行为,对儿童亲社会行为的研究能极大增强父母或者教育工作者对于儿童亲社会性行为的认知度和重视培养度从而增强儿童亲社会行为使得儿童健康成长发展。 三.国内外该课题的研究: 对于亲社会行为的研究,西方心理学家从20世纪60年代末就开始了,中国的学者则从80年代才开始。 (一).我国学者王美芳、庞维国对学前儿童在幼儿园的亲社会行为进行了观察研究。结果表明:(1)儿童亲社会行为主要指向同伴,极少数指向教师;(2)儿童的亲社会行为指向同性伙伴和异性伙伴的次数存在年龄差异,小班儿童指向同性、异性同伴的次数接近,而中班和大班儿童的亲社会行为指向同性伙伴的次数不断增多,指向异性伙伴的次数不断减少;(3)在儿童的亲社会行为中,合作行为最为常见,再次为分享行为和助人行为,安慰行为和公德行为较少发生。 葛沚云对幼儿谦让行为的发展进行了实验研究。结果显示,幼儿在未接受专门的谦让行为训练前,也就是说在日常的教育影响下,他们的谦让行为水平不高,能够自觉谦让的幼儿,小、中、大班都不到半数,分别为11.36%、18.37%、41.35%,但各班之间有非常显著的差异。这说明在自然教育影响下,幼儿的谦让行为水平虽然不高,但随着年龄的增长也有所提高。实验班幼儿经实验的专门训练后,与实验前比,各班的谦让行为都有提高,小、中班提高尤快。 满晶采用自行设计的实验情境,探讨了幼儿互助行为的发展水平和一般趋势。结果表明,幼儿期儿童存在以利他为目的的互助行为。随着年龄增大,各年龄组之间在发展水平上差异不显著,但在互助行为发生频率上却有下降趋势。 (二).格鲁塞克(Grusec,1982)考察了4~7岁儿童的亲社会行为,他要求母亲在为期4周的时间内用摄像机记录下他们的孩子试图帮助另一个孩子的一切行为(规定的任务除外)。结果(见表3-11)显示,当母亲看见自己的孩子作出助人行为时,很少有人不对此作出反应。大多数孩子的这些行为都获得了母亲的言语“报偿”:或被感谢,或受到赞扬,或被报以微笑,或被拥抱。同样,表中另一半数据表明,如果母亲认为孩子应该助人,而孩子并没有表现出助人行为时,那么母亲就很少接受孩子的这种行为。 母亲报告的对儿童行为的反应表