金属氧化物还原动力学

一、实验目的和要求

用气体还原剂还原金属氧化物,属于气—固多相反应体系。是一个复杂的物理化学变化过程。还原热力学公研究反应过程达到平衡时的热力学条件。而动力学则研究还原反应过程进行的快慢。即研究影响反应速度大小有关的条件。其目的在于:查明在冶炼条件下反应速度最慢的步骤(即限制性环节)是什么?以便针对该环李的影响因素,改变冶炼条件,加快反应速度,从而提高生产率。

具体要求如下:

1.通过实验说明还原反应的有关机理。加深课堂讲授内容的理解、巩固和提高。

2.研究还原温度,气体性质及流量,矿石的物理化学性质对还原速度的影响。

3.验证用气体还原剂还原金属氧化物的纯化学反应控制模型和纯扩散控制模型。

4.学习实验数据处理方法及实验操作技术。

分析金属氧化物还原动力学的一般规律。

二、实验原理

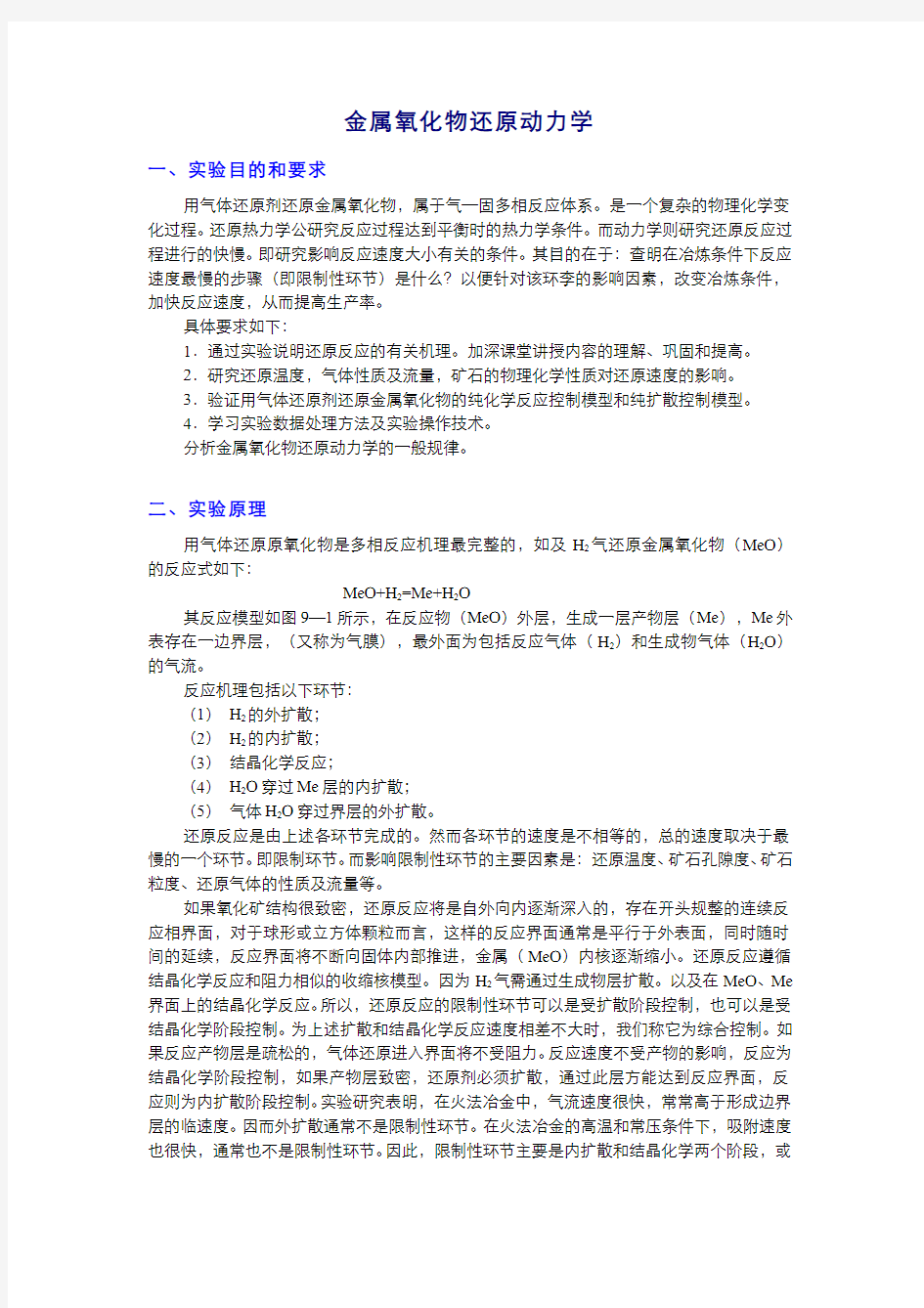

用气体还原原氧化物是多相反应机理最完整的,如及H2气还原金属氧化物(MeO)的反应式如下:

MeO+H2=Me+H2O

其反应模型如图9—1所示,在反应物(MeO)外层,生成一层产物层(Me),Me外表存在一边界层,(又称为气膜),最外面为包括反应气体(H2)和生成物气体(H2O)的气流。

反应机理包括以下环节:

(1)H2的外扩散;

(2)H2的内扩散;

(3)结晶化学反应;

(4)H2O穿过Me层的内扩散;

(5)气体H2O穿过界层的外扩散。

还原反应是由上述各环节完成的。然而各环节的速度是不相等的,总的速度取决于最慢的一个环节。即限制环节。而影响限制性环节的主要因素是:还原温度、矿石孔隙度、矿石粒度、还原气体的性质及流量等。

如果氧化矿结构很致密,还原反应将是自外向内逐渐深入的,存在开头规整的连续反应相界面,对于球形或立方体颗粒而言,这样的反应界面通常是平行于外表面,同时随时间的延续,反应界面将不断向固体内部推进,金属(MeO)内核逐渐缩小。还原反应遵循结晶化学反应和阻力相似的收缩核模型。因为H2气需通过生成物层扩散。以及在MeO、Me 界面上的结晶化学反应。所以,还原反应的限制性环节可以是受扩散阶段控制,也可以是受结晶化学阶段控制。为上述扩散和结晶化学反应速度相差不大时,我们称它为综合控制。如果反应产物层是疏松的,气体还原进入界面将不受阻力。反应速度不受产物的影响,反应为结晶化学阶段控制,如果产物层致密,还原剂必须扩散,通过此层方能达到反应界面,反应则为内扩散阶段控制。实验研究表明,在火法冶金中,气流速度很快,常常高于形成边界层的临速度。因而外扩散通常不是限制性环节。在火法冶金的高温和常压条件下,吸附速度也很快,通常也不是限制性环节。因此,限制性环节主要是内扩散和结晶化学两个阶段,或

介于两者之间的综合阶段控制。同时,实验也进一步证明了,对于氧化物的还原反应,在反应初期生成物层很薄或者生成物层结构疏松时,常由结晶化学阶段控制,而反应后期,生成物层增厚或生成物层结构致密时,常由内扩散阶段控制,处于中间情况,由于反应气体通过产物层的扩散速度和界面上的结晶化学反应速度接近同样大小,则为两者综合阶段控制。

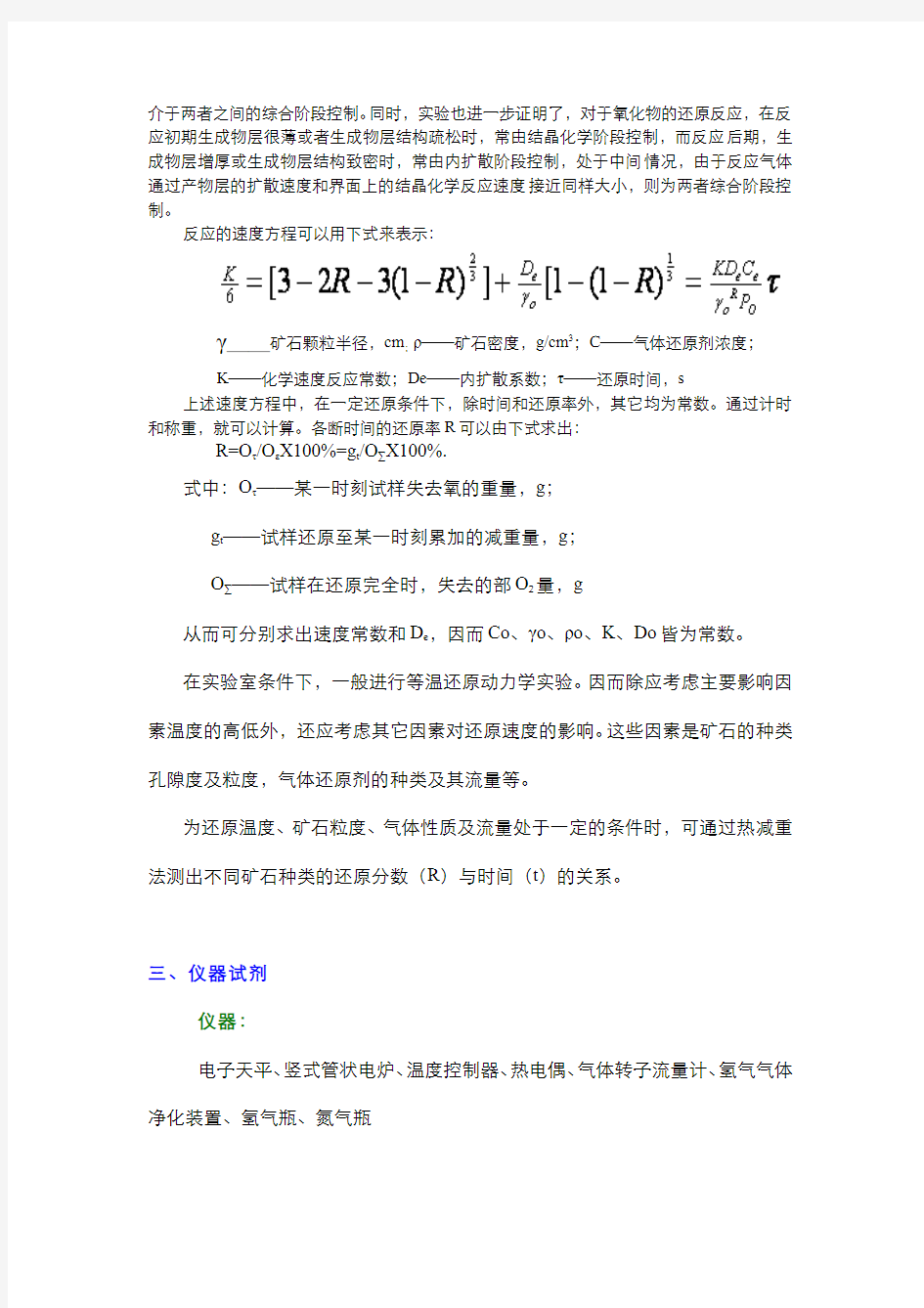

反应的速度方程可以用下式来表示:

γ——矿石颗粒半径,cm;ρ——矿石密度,g/cm3;C——气体还原剂浓度;

K——化学速度反应常数;De——内扩散系数;τ——还原时间,s 上述速度方程中,在一定还原条件下,除时间和还原率外,其它均为常数。通过计时和称重,就可以计算。各断时间的还原率R可以由下式求出:

R=Oτ/OεX100%=g t/O∑X100%.

式中:Oτ——某一时刻试样失去氧的重量,g;

g t——试样还原至某一时刻累加的减重量,g;

O∑——试样在还原完全时,失去的部O2量,g

从而可分别求出速度常数和D e,因而Co、γo、ρo、K、Do皆为常数。

在实验室条件下,一般进行等温还原动力学实验。因而除应考虑主要影响因素温度的高低外,还应考虑其它因素对还原速度的影响。这些因素是矿石的种类孔隙度及粒度,气体还原剂的种类及其流量等。

为还原温度、矿石粒度、气体性质及流量处于一定的条件时,可通过热减重法测出不同矿石种类的还原分数(R)与时间(t)的关系。

三、仪器试剂

仪器:

电子天平、竖式管状电炉、温度控制器、热电偶、气体转子流量计、氢气气体净化装置、氢气瓶、氮气瓶

试剂:

高纯氢气、高纯氮气、硫酸、焦性没食子酸、氧化铁球团矿

四、实验步骤

1. 检查电气线路,开启温度控制器,设定温度,调节手动控制电压旋钮,缓慢对电炉进行升温;

2. 预热电子天平;

3. 待温度快到设定的温度,开启氮气瓶,进行除氧操作;

4. 利用电子天平称取铁球团矿10g左右,记下数据,;

5. 将所称取的铁矿装入镊铬编织的吊蓝中,放置在天平托盘上,同时对天平进行清零操作;

6. 在温度已经达到设定的温度,通氮气20分钟后,停氮气,同时开启氢气;

7. 开启数据打印机,将盛铁矿的吊蓝缓慢放入竖式炉内,并迅速在电子天平上设定打印时间间隔,实验开始;

8. 待矿的重量在10分钟之内不超过15mg便可以停止实验,关闭氢气,同时开启氮气,断掉设备电源,通氮气20分钟后,关闭氮气阀门;

9. 实验完毕打扫实验场地,经检查同意后方可以离开。

五、数据处理

1. 计算出还原分数,作出R-t关系曲线图;

2. 将数据代入公式进行计算并作图,判断在实验的条件下,各还原时间段属于哪个环节控制。

第一章金属的晶体结构 1、除化学成分外,金属的内部结构和组织状态也是决定金属材料性能的重要因素。 2、将阵点用直线连接起来形成空间格子,称之为晶格。 3、晶胞中原子排列的紧密程度通常用两个参数来表征:配位数、致密度。 4、原子所占体积与晶胞体积之比称为致密度。 5、体心立方结构有两种间隙:一种是八面体间隙,另一种是四面体间隙。 6、在晶体中,由一系列原子所组成的平面称为晶面,任意两个原子之间连线所指的方向称为晶向。 7、晶体的点缺陷有三种:空位、间隙原子和置换原子。 8、塑性变形时,由于局部区域的晶体发生滑移即可形成位错。 9、刃型位错的柏氏矢量与其位错线相垂直,螺型位错的柏氏矢量与其位错线相平行。 10、把单位体积中所包含的位错线的总长度称为位错密度。 11、晶体的面缺陷包括晶体的外表面和内界面两类。 12、晶体的内界面缺陷有:晶界、亚晶界、孪晶界、堆垛层错和相界等。 13、金属:是具有正的电阻温度系数的物质,其电阻随温度的升高而增加。 14、晶体:原子在三维空间作有规则的周期性排列的物质称为晶体。 15、晶体结构:是指晶体中原子在三维空间有规律的周期性的具体排列方式。 16、点阵:能清楚地表明原子在空间排列规律性的原子的几何点,称之为点阵。 17、晶胞:晶格中能够完全反映晶格特征的最小的几何单元,称为晶胞。用来分析晶体中原子排列的规律性。 18、配位数:是指晶体结构中与任一个原子最邻近、等距离的原子数目。 19、螺型位错:设想在立方晶体右端施加一切应力,使右端上下两部分沿滑移面发生了一个原子间距的相对切边,这种晶体缺陷就是螺型位错。 20、表面能:由于在表面层产生了晶格畸变,其能量就要升高,这种单位面积上升高的能量称为比表面能,简称表面能。 21、什么是晶体?晶体有何特性? 答:晶体:原子在三维空间作有规则的周期性排列的物质称为晶体。 1)晶体具有一定的熔点。在熔点以上,晶体变为液体,处于非晶体状;在熔点以下,液体又变为晶体。 2)晶体的另一个特点是在不同的方向上测量其性能,表现出或大或小的差异,称为各向异性或异向性。 22、确定晶向指数的步骤有哪些? 答:①以晶胞的三个棱边为坐标轴,以棱边长度作为作为坐标轴的长度单位;②从坐标轴原点引一有向直线平行于待定晶向;③在所引有向直线上任取一点,求出改点在X、Y、Z轴上的坐标轴;④将三个坐标轴按比例化为最小简单整数,依次写入方括号中,即得所求的晶向指数。 23、如何确定晶面指数?简要写出步骤。 答:①以晶胞的三条相互垂直的棱边为参考坐标轴X、Y、Z,坐标原点O应位于待定晶面之外,以免出现零截距;②以棱边长度为度量单位,求出待定晶面在各轴上的截距;③取各截距的倒数,并化为最小简单整数,放在圆括号内,即为所求的晶面指数。 24、根据几何形态特征不同,晶体缺陷可分成哪几类?各有何特征? 答:①点缺陷。特征是三个方向上的尺寸都很小,相当于原子的尺寸,例如空位、间隙原子等; ②线缺陷。特征是在两个方向上的尺寸很小,另一个方向上的尺寸相对很大。属于这一类的

机械设计机械原理课程设计题目 1 2020年4月19日

2 2020年4月19日 设计题目1:手动圆柱螺旋弹簧缠绕机设计 机构简图: 技术要求:弹簧螺距经过调整挂轮传动比可变,钢丝应拉紧,弹簧直径可变,最大长度Lmax 为300mm 。 主要参数: 弹黄中径D 2 : mm 钢丝直径d : mm 弹簧螺距p : mm 设计要求: 1)拟定机构系统总体运动方案,画出系统运动方案简图,完成论证报告。 2)完成传动系统或执行系统的结构设计,画出传动系统或执行系统的装配图。 钢丝 导轨 挂轮

3 2020年4月19日 3)设计主要构件和零件,完成1张构件图和3张零件工作图。 4)编写设计说明书。 完成日期: 年 月 日 指导教师 设计题目2:稳速器的设计 工作简图: 技术要求:输出轴转速稳定,主轴速度波动由辅轴调节。 主要参数: 3 4 1-输出轴 2-机体 3-主输入轴 4-辅输入轴

输出轴转速n2 r/min 主轴转速范围n1±r/min 输出轴功率P kw 设计要求: 1)拟定机构系统总体运动方案,画出系统运动方案简图,完成论证报告。 2)完成传动系统或执行系统的结构设计,画出传动系统或 执行系统的装配图。 3)设计主要构件和零件,完成1张构件图和3张零件工作 图。 4)编写设计说明书。 完成日期:年月日指导教师 设计题目3:自动钢板卷花机设计 工作简图: 4 2020年4月19日

5 2020年4月19日 技术要求:卷花轴转φ1角后,内限位板与卷花轴共同转φ 2角,外限位板可限位和退出,并有退料装置。限位板直径D :400mm , 主要参数: 卷花轴转角φ1:3600 内限位板转角φ2:1800 钢板宽和厚:30×3 生产率: 电机功率P :1.1kw 设计要求: 1)拟定机构系统总体运动方案,画出系统运动方案简图, 1 2 3 1-卷花轴 2-模板 3-钢板花 4-内限位板

第四章有色金属热处理原理与工艺 一、概述 热处理是有色加工的重要组成部分 有色金属材料:黑色金属以外的所有金属及其合金。 分类:轻有色、重有色、稀有色、贵金属 作用:改善工艺性能,保证后续工序顺利进行;提高使用性能,充分发挥材料潜力。 类型:退火、淬火、时效、形变热处理 退火:加热到适当温度,保温一定时间,缓慢速度冷却。 有色中的退火:去应力退火、再结晶退火、均匀化退火 二、均匀化退火 对象:铸锭、铸件—→浇铸冷速大,造成成分偏析以及内应力 目的:提高铸件的性能,消除内应力,稳定尺寸与组织,消除偏析枝晶,改善性能。 非平衡铸态组织特征:晶内偏析or枝晶偏析;伪共晶or离异共晶;非平衡第二相;最大固溶度偏移。非平衡组织对性能的影响:枝晶偏析&非平衡脆性相—→塑性↓; 晶内偏析、浓度差微电池—→耐腐蚀性↓; 粗大的枝晶和严重的偏析—→各向异性&晶间断裂倾向↑; 非平衡针状组织—→性能不稳定。 固相线以下100~200℃长时间保温—→也称为扩散退火 组织变化:获得均匀的单相、晶粒长大、过饱和固溶体的分解、第二相聚集与球化 性能变化:塑性↑、改善冷变形的工艺性能、耐蚀性↑、尺寸形状稳定、消除残余应力 缺点:加热温度高,时间长,耗时耗能;高温长时间出现变形、氧化以及吸气缺陷;产品强度下降。制定均匀化推过规程的原则: (1)加热温度:温度越高,原子扩散越快,均匀化过程越快,但不宜过高,易发生过烧。一般为 0.90~0.95T m ①高温均匀化退火:在非平衡相线温度以上但在平衡固相线温度以下进行均匀化退火。 适用:大截面工件or铝合金 ②分级加热均匀化退火:现在低于非平衡固相线温度加热,待非平衡相部分溶解及固溶体 内成分不均匀部分降低,从而非平衡固相线温度升高后,再加热 至更高温度保温,在此温度下完成均匀化退火过程。 目的:均匀化更迅速、更彻底,且避免过烧 适用:镁合金 (2)保温时间:包括非平衡相溶解及消除晶内偏析所需的时间 取决于退火温度:T↑,D↑,时间↓; 铸锭原始组织特征:合金化程度、第二相分散度、尺寸 铸锭的致密程度 (3)加热速度与冷却速度 原则:铸锭不产生裂纹和大的变形,不能过快or过慢 主要采用均匀化退火的合金:Al合金、Mg合金、Cu合金中的锡磷青铜、白铜

第三章凸轮机构及其设计 3 - 1 判断题(正确的在其题号后括号内打√,否则打×) (1)为了避免从动件运动失真,平底从动件凸轮轮廓不能内凹。( ) (2)若凸轮机构的压力角过大,可用增大基圆半径来解决。( ) (3)从动件作等速运动的凸轮机构有柔性冲击。( ) (4)凸轮的基圆一般是指以理论轮廓上最小向径所作的圆。( ) (5)滚子从动件盘形凸轮的理论轮廓是滚子中心的轨迹。( ) 解答: (1)√(2)√(3)×(4)√(5)√ 3 - 2 填空题 (1)对于外凸凸轮,为了保证有正常的实际轮廓,其滚子半径应理论轮廓的最小曲率半径。 (2)滚子从动件盘形凸轮机构的基圆半径是从到的最短距离。 (3)在凸轮机构中,从动件按等加速等减速运动规律运动时,有冲击。 (4)绘制凸轮轮廓曲线时,常采用法,其原理是假设给整个凸轮机构加上一个与凸轮转动角速度ω的公共角速度,使凸轮相对固定。 (5)直动平底从动件盘形凸轮机构的压力角为,其基圆半径应按条件确定。解答: (1)小于 (2)凸轮回转中心到凸轮理论轮廓 (3)柔性冲击 (4)反转法相反的 (5)0 按全部廓线外凸的条件设计基圆半径 3 - 3 简答题 (1)凸轮机构中,常用的从动件运动规律有哪几种?各用于什么场合? 解答: 1)等速运动规律刚性冲击(硬冲)低速轻载 2)等加速、等减速运动规律柔性冲击中低速轻载 3)简谐(余弦)运动规律柔性冲击中低速中载 4)正弦加速度运动规律无冲击中高速轻载 5)3-4-5多项式运动规律无冲击中高速中载 (2)何谓凸轮机构的压力角?压力角的大小与凸轮基圆半径r0有何关系?压力角的大小对凸轮的传动有何影响? 解答: 在不计摩擦时,凸轮作用在从动件上推力作用线与从动件受力点的绝对速度方向所夹锐角称为压力角,称为凸轮机构的压力角。 基圆半径愈大,机构压力角愈小,但机构愈不紧凑;基圆半径愈小,机构压力角愈大,机

碳、氢气、一氧化碳还原金属氧化物 【考点过关】 1.化学反应方程式:(四高温二加热) (1)碳和氧化铁反应:2Fe 2O 3 +3C=4Fe+3CO 2 (高温) (2)碳和氧化铜反应:C+2CuO=2Cu+CO 2 (高温) (3)一氧化碳和氧化铁反应::3CO+Fe 2O 3 ===2Fe+3CO 2 (高温) (4)一氧化碳和氧化铜反应:CuO+CO= Cu+CO 2 (加热) (5)氢气和氧化铁反应:Fe 2O 3 +H 2 =2Fe+3H 2 O(高温) (6)氢气和氧化铜反应:H 2+CuO==Cu+H 2 O(加热) 2.碳、一氧化碳、氢气还原氧化铜实验 3.实验固态物质的重要物理性质: (1)铜:红色固体(2)氧化铜:黑色固体(3)铁:黑色固体(4)氧化铁:红色固体(5)碳:黑色固体

4.实验气态物质的除杂与检验: 【考题精做】 1.有甲、乙、丙三种纯净物,甲为黑色固体,乙、丙为无色气体。点燃时,甲既能生成乙,也能生成丙;丙点燃也能生成乙。在以下关于这三种物质推断的叙述中,正确的是( ) A. 甲是一种化合物 B. 乙是一氧化碳 C. 丙是一氧化碳 D. 丙是二氧化碳 2.已知A、B为两种黑色粉末,其中A为单质,D为红色固体。A~E五种物质之间的转化关系如图所示。 写出下列物质的名称:A____;B____;D____;E____。 3.某同学为研究相同条件下一氧化碳和氢气哪个还原氧化铁的量更多,将一氧化碳和氢气等体积混合后先通过图甲装置,再通过图乙中的仪器组合。为达到实验目的,图乙中仪器选择和连接最好的是() A. cba B. cda C. cbd D. bca

钢铁冶金原理 1.冶金热力学研究对象:反应能否进行,即反应的可行性和方向性、反应达到平衡态 的条件及该条件下反应物能达到的最大产出率。 2.平衡常数的含义:可逆化学反应达到平衡时,每个产物浓度系数次幂的连乘积与每 个反应物浓度系数次幂的连乘积之比,这个比值叫做平衡常数。 3.稀溶液:一定温度和压力下,溶剂遵守拉乌尔定律,溶质遵守亨利定律的溶液。 4.正规溶液:混合焓不为0,但混合熵等于理想溶液混合熵的溶液。 5.活度系数:是指活度与浓度的比例系数。 6.试比较CO和H2还原氧化铁的特点? 解CO和H2是高炉内氧化铁的间接还原剂。它们均能使Fe2O3还原到Fe。但它们的还原能力在不同温度下却有所不同。在810℃,两者的还原能力相同,而在810℃以下,CO的还原能力比H2的还原能力强,但在810℃以上,则相反,氢有较强的还原能力,这反映在还原剂的分压上,随温度的升高,还原FeO所要求的CO分压增高,还原FeO 需要的H2分压则减小。高炉下部高温区H2强烈参与还原,而使C消耗于形成CO(C 的气化反应)的量有所减少。另,在高温区内,它们形成的产物H2O(g)及CO2均能与焦炭反应,分别形成H2及CO。增加间接还原剂的产量。这也就推动了碳直接还原的进行。在还原的动力学上,由于H2在FeO上的吸附能力及扩散系数均比CO的大,所以H2还原氧化铁的速率,即使在810℃以下,也比CO的高(约5倍)。提高还原气体中H2的浓度有利于氧化铁还原速率的增加。 7.氢和氮气对钢会产生哪些危害? 答:氢在固态钢中的溶解度很小,在钢水凝固和冷却过程中,氢和CO、N2气体一起析出,形成皮下气泡中心缩孔,疏松,造成白点和发纹。钢中含有氢气的气孔会沿加工方向被拉长形成裂纹,进而引起钢材的强度,塑性,冲击韧性的降低,发生氢脆现象。氮含量高的钢材长时间放置,将会变脆。原因是钢种氮化物析出速度很慢,逐渐改变钢的性能。钢种含氮量高时,在250℃—450℃温度范围,表面发蓝,钢的强度升高,冲击韧性降低,称之为蓝脆。氮含量增加,钢的焊接性能也变坏。 8. 炼钢二次精炼手段和目的。 答:炉外精炼的基本手段有搅拌、渣洗、加热、真空、喷吹等5种,目的是:在真空、惰性气氛或可控气氛的条件下进行深脱碳、脱硫、脱氧、除气、调整成分(微合金化)和调整温度并使其均匀化,去除夹杂物,改变夹杂物形态和组成等。钢水炉外精炼是为适

天津大学机械原理与机械设计考研真题-考研资料-笔记讲义 天津考研网独家推出天津大学机械原理与机械设计考研资料、真题解析班等辅导资料,帮助考生在考研复习中能够理清做题思路,出题方向及复习重点。以下为相关资料的介绍。 【适用对象】2014年报考天津大学且初试科目为803机械原理与机械设计的专业课基础不扎实、对院系内部信息了解甚少的同学,适合跨校考生使用 【推荐理由】由本部签约的天津大学在读本硕博团队搜集整理精心编制成套,严格依照天津大学最新考研大纲及考研参考书目整理. 【使用方法】基础阶段使用课件配合指定教材复习,梳理知识点;强化阶段使用历年考研辅导班笔记总结分析总结天大授课重点,使用内部习题集强化练习;冲刺阶段使用历年试题等试题资料进行测试,同时可以分析出题思路及重点 【包含资料】天津大学机械原理与机械设计考研资料格式为A4纸打印版,原创及附赠资料总量达到3万余字共300余页,清晰易复习,由优秀考生研究生团队执笔,集合多方力量精制而成,填补了此专业原创资料空白的局面已与编写者签订资料保真转让协议,各位研友可放心使用参考 ! 第一部分由天津考研网提供的核心原创资料: 引言:为了帮助有志考天津大学机械工程专业研究生的学生更有效的复习,我写了这些资料,让大家对机械原理与机械设计这门专业课有更好的了解和把握,做到胸有成竹。 天津大学机械原理与机械设计考研资料包括以下信息,让您的复习事半功倍: 1、介绍了天津大学机械工程专业的实力,录取情况及研究方向,让您更了解目标。 2、对需要的资料进行了简单的说明。 3、认真分析历年考题,让您了解天大考研题的命题特点,把握复习方向。 4、非常详细的为大家讲解每个章节的重点。为您的复习节约时间,让您更准确的抓住重点。 5、讲解答题思路,让您在看到考题时不会感到无从下手。 6、对复试进行了详细分析,包括复试流程、复试内容、复试如何准备、复试的注意事项。 一、总体介绍;首先整体介绍天大机械工程专业的基本情况,包括报名录取情况和专业设置。由于天大09年开始采用一级学科统一招生的形式,所以和以往稍有不同。 二、取舍资料;虽然天大没有指定的参考书目,仅以大纲的形式告诉考生要考的范围,但是选择看合适的书可以事半功倍。另外,网络上关于专业课的书很多,还有往年的笔记及本科试题等,而在许多的资料中一大部分都是没有什么用的,既费时又费钱。所以对资料的取舍非常重要。 三、专业课篇: 四、初试后的准备;包括联系导师以及准备复试。 五、复试篇;复试对最后的排名起着非常重要的影响(以去年的排名变动说明) 第二部分由天津考研网提供的考研真题及答案: 1、天津大学803机械原理及机械设计1996-2012年考研真题,众所周知天大出题重复率高,一般多年的试题就是一个小题库,所以历年试题一定要仔细研究,通过多年试卷可总结出出题重点及思路;

高中化学金属氧化物知识点总结 1、低价态的还原性: 6feo+o2===2fe3o4 feo+4hno3===fe(no3)3+no2+2h2o 2、氧化性: na2o2+2na===2na2o (此反应用于制备na2o) mgo,al2o3几乎没有氧化性,很难被还原为mg,al.一般通过电解制mg和al. fe2o3+3h2===2fe+3h2o (制还原铁粉) fe3o4+4h2===3fe+4h2o 3、与水的作用: na2o+h2o===2naoh 2na2o2+2h2o===4naoh+o2 (此反应分两步:na2o2+2h2o===2naoh+h2o2 ; 2h2o2===2h2o+o2. h2o2的制备可利用类似的反应: bao2+h2so4(稀)===baso4+h2o2) mgo+h2o===mg(oh)2 (缓慢反应) 4、与酸性物质的作用: na2o+so3===na2so4 na2o+co2===na2co3 na2o+2hcl===2nacl+h2o 2na2o2+2co2===2na2co3+o2 na2o2+h2so4(冷,稀)===na2so4+h2o2 mgo+so3===mgso4 mgo+h2so4===mgso4+h2o al2o3+3h2so4===al2(so4)3+3h2o (al2o3是两性氧化物: al2o3+2naoh===2naalo2+h2o) feo+2hcl===fecl2+3h2o fe2o3+6hcl===2fecl3+3h2o fe2o3+3h2s(g)===fe2s3+3h2o fe3o4+8hcl===fecl2+2fecl3+4h2o

第四章 动力学 一、名词解释 基元反应,化学反应过程的限制性环节,化学反应的级数,化学反应的速率常数,化学反应的活化能,反应过程的准稳态,准稳态过程,对流传质,过程的限制性环节,局部平衡,扩散传质,非稳态扩散 二、填空 1.冶金热力学研究冶金过程进行的______和______;冶金动力学是研究___________________________。化学反应速率常数与温度的关系式是____________,其关系式中______参数由反应的机理来决定。 2、基元反应是指__________________。而反应的活化能是指______________________。 3、温度对化学反应速率的影响可用_______________公式来衡量。 4、某一气相反应 A (g) 1 2 k k B (g)+C (g) ,若用A c 、B c 、C c 表示反应过程中A (g) 、B (g)、C (g)的浓度,则 A dc dt -等于________,该反应的平衡常数用速率常数来表示为________。 5.某一气相(可逆)反应A(g) ?1 2k k B(g)+C(g) ,若用A c 、B c 、C c 表示 A(g) 、B(g)、C(g)在反应过程中的浓度,则 dt dc B 等于________,该反应的平衡常数与该反应的速率常数的关系为________。 6.已知某一气相反应 A (g) 12 k k B (g)+C (g) 在300K 时,标准状态下k 1=0.21s -1,k 2=5×10-9s -1,则该反应的平衡常数为_____,反应的标准吉布斯自由能的变化值为 _____(J),反应进行的方向为_____。 7.已知某复合反应的反应历程为A 1 2k k ? B ,B+D J k 2 →,反应过程中A 、B 、D 、J 物质的浓度分别用A C 、B C 、D C 、J C 表示,则A 物质的浓度随时间的变化率

金属氧化物热还原反应实验条件的启示 金属氧化物热还原反应指的是金属氧化物(如Fe2O3、CuO等)在加热或者更高的温度条件下,用一些还原剂将氧化物中的金属元素以单质形式还原出来的反应。这一类型的反应众多,也是目前刚刚接触化学这门自然学科的初中生必须掌握的反应。但在实际教学过程中发现,大多数学生在书写这一类反应时很容易将反应条件弄混淆。综合分析后,不难发现比如同一种金属氧化物在不同的还原剂作用下或者同一种还原剂还原不同的金属氧化物均会出现不同实验条件,如“加热”、“高温”……究竟是什么原因致使反应条件出现如此复杂的情况?笔者也曾读过许多化学期刊中有关这一类反应的实验探究型论文,论文中很少出现专门针对这类反应条件多样化进行的分析。所以便借此机会,来谈谈我个人对此类反应的一些不成熟的看法,希望与广大同仁一起探讨,一起学习。就以CuO和Fe2O3的还原为例。现行的初中化学教材中出现的反应方程式有这几个: ①2CuO+C2Cu+CO2↑;②CuO+H2Cu+H2O; ③CuO+COCu+CO2;④2Fe2O3+3C4Fe+3CO2↑; ⑤Fe2O3+3CO 2Fe+3CO2。尤其是反应①是中学化学教材中固相反应的典型代表,因该反应的成功率低而被广泛谈论和改进;反应②则比其他反应易于进行且现象明显;反应③作为一个补充CO还原性的方程式出现在教材中。根据金属氧

化物在低于1800K温度下在还原顺序,Ca>Mg>Al>C>Si >H2>CO,可以看出H2的还原能力介于C和CO之间,但H2不同于金属,它的优点是反应生成物之一是水蒸气,它能随时由反应区内移去,有利于反应向正方向移动,且产物较纯净。还原剂的化学活动性由被还原的氧化物与还原后所得氧化物的热力学性质所决定。各元素与氧发生反应,生成氧化物的特点是绝大部分反应的结果多为放出热量,放出的热量愈大,则生成的氧化物愈稳定。在平衡体系MmOn+ nH2mM+nH2O,H2O(g)的生成热(241.818kJ/mol)远远超过CuO 的生成热(156.8 kJ/mol),所以CuO较易于H2所还原,一般酒精灯加热就可使反应顺利进行 [1] 。虽然C的还原能力强于H2,但固体还原剂与氧化物的充分接触程度毕竟没有固体与气体还原剂那么好,自然反应温度就比前者要高。 Fe2O3的生成热(824.25 kJ/mol)比CuO 的生成热大,说明Fe2O3较CuO更加稳定,要想从Fe2O3中将单质还原Fe出来就相对比较困难。反应⑤是一个教师演示实验,CO还原Fe2O3需在550℃以上的高温下进行,所以最好要用酒精喷灯或三芯酒精灯,Fe2O3粉末要铺得薄而且要均匀。有纯净而均匀的CO气流,并保持反应时较高的温度。在温度不够高的情况下,生成的Fe3O4会干扰生成Fe的目测检验,所以见到硬质玻璃管内的物质变黑以后,证明开始发生反应,为保证还原铁的生成,需要继续加热升温几分钟,整个还原过程如

第六章: 1.理解概念:形变强化,细晶强化,滑移,滑移系,滑移面,滑移方向,临界分切应力,取向因子,软位向,硬位向,孪生,纤维组织,形变织构,临界变形度,回复,再结晶,冷加工,热加工,超塑性 2.掌握塑性变形的特点及对组织和性能的影响 3. 4. 5.掌握冷变形金属在加热时组织和性能的变化 滑移的位错机制 φ λ σ τcos cos s k =

软位相:最容易出现滑移 硬位相:不能产生滑移 6.3多晶体的塑性变形 1、特点: 不同时性:只有处在有利位向(取向因子最大)的晶粒的滑移系才能首先开动 不均匀性:每个晶粒的变形量各不相同,而且由于晶界的强度高于晶内,使得每一个晶粒内部的变形也是不均匀的。 协调性:多晶体的塑性变形是通过各晶粒的多系滑移来保证相互协调性。根据理论推算,每个晶粒至少需要有五个独立滑移系。 2、晶粒大小对塑性变形的影响 6.4塑性变形对金属组织与性能的影响 组织的影响 1.形成纤维组织: 2.形成变形织构:晶体的择优选择 3.亚结构细化:随着变形量的增加,位错交织缠结,在晶粒内形成胞状亚结构,叫形变胞 4残余应力:残余内应力和点阵畸变. 宏观内应力: 微观内应力: 点阵畸变:金属在塑性变形中产生大量点阵缺陷(空位、间隙原子、位错等),使点阵中的一部分原子偏离其平衡位置,而造成的晶格畸变。 2 1- +=Kd o s σσ

1.各向异性:形成了纤维组织和变形织构 2.形变强化:变形过程中,位错密度升高,导致形变胞的形成和不断细化,对位错的滑移产生巨大的阻碍作用 组织结构:形成纤维组织和变形织构;亚结构细化;点阵畸变 机械性能:各向异性;形变强化/加工硬化;形成残余内应力 6.5冷变形金属的回复与再结晶 形变金属与合金退火过程示意图 1.回复后的显微组织和性能:(去应力退火) 1)金属的晶粒大小和形状不发生明显的变化 2)亚结构变化 3)金属的强度、硬度和塑性等机械性能变化不大 4)内应力及电阻率等理化性能降低 多边形化:实质上是位错从高能态的混乱状态向低能态的规则排列移动过程

5.1 系统动力学理论 1 2 5.1.1 系统动力学的概念 3 系统动力学(简称SD—System Dynamics),是由美国麻省理工学院(MIT)的 4 福瑞斯特(J.W.Forrester)教授创造的,一门以控制论、信息论、决策论等 5 有关理论为理论基础,以计算机仿真技术为手段,定量研究非线性、高阶次、 6 多重反馈复杂系统的学科。它也是一门认识系统问题并解决系统问题的综合交 叉学科[1-3]。从系统方法论来说:系统动力学是结构的方法、功能的方法和历7 8 史的方法的统一。它基于系统论,吸收了控制论、信息论的精髓,是一门综合 9 自然科学和社会科学的横向学科。系统动力学对问题的理解,是基于系统行为 与内在机制间的相互紧密的依赖关系,并且透过数学模型的建立与操作的过程10 11 而获得的,逐步发掘出产生变化形态的因、果关系,系统动力学称之为结构。 12 系统动力学模型不但能够将系统论中的因果逻辑关系与控制论中的反馈原理相 13 结合,还能够从区域系统内部和结构入手,针对系统问题采用非线性约束,动 14 态跟踪其变化情况,实时反馈调整系统参数及结构,寻求最完善的系统行为模 15 式,建立最优化的模拟方案。 5.1.2 系统动力学的特点 16 17 系统动力学是一门基于系统内部变量的因果关系,通过建模仿真方法,全面 18 动态研究系统问题的学科,它具有如下特点[4-8]: 19 (1)系统动力学能够研究工业、农业、经济、社会、生态等多学科系统问题。 20 系统动力学模型能够明确反映系统内部、外部因素间的相互关系。随着调整系 21 统中的控制因素,可以实时观测系统行为的变化趋势。它通过将研究对象划分 22 为若干子系统,并且建立各个子系统之间的因果关系网络,建立整体与各组成 23 元素相协调的机制,强调宏观与微观相结合、实时调整结构参数,多方面、多 24 角度、综合性地研究系统问题。

《冶金原理》参考书:《冶金原理》,李洪桂编,科学出版社,2005年考试范围:主要内容包括冶金熔体的相平衡图、冶金熔体的结构、冶金熔体的物理性质、冶金熔体的化学性质、化合物的生成分解反应、化合物的生成分解反应、高温分解分离提纯过程、冶金过程的气固相反应动力学、冶金过程的液气相反应动力学、电极过程动力学。重点掌握标准吉布斯自由能与吉布斯自由能变化的计算;化学反应的质量作用定律;组分活度的相互作用系数概念与应用;冶金中主要二元渣系相图;具有简单三元共晶体的相图;分解反应的热力学参数状态图;氧势图及其应用;氧化物还原的热力学条件;氧化物的间接还原反应热力学;湿法冶金的优点,湿法冶金流程的基本表示方法;浸出过程热力学,浸出过程动力学;沉淀和结晶,水溶液中金属的沉积;电解精炼和电解提取,电解制取金属和金属粉末;萃取方式,萃取机理和萃取平衡。 《冶金传输原理》参考书:《冶金设备基础-传递原理级物料输送》,唐谟堂主编,中南大学出版社 考试范围:动量传输:主要掌握流体静力学特性、静力学基本方程、流体动力学的几个重要方程、边界层动量积分方程等,特别是掌握连续性方程、伯努利方程和动量方程的应用,分析流动状态、边界层特征,计算流动过程的能量损失。 热量传输:导热主要掌握能量方程及其在定解条件下的求解;对流传热主要掌握对流传热系数的几种求解方法;辐射传热要求能够利用辐射网络的方法求解物体间的辐射传热,掌握气体辐射的特点及其计算方法。 质量传输:掌握传质微分方程,对典型稳态、非稳态扩散传质问题的求解,掌握对流传质系数的不同求解方法以及典型相间传质问题的分析方法。 《硅酸盐物理化学》参考书:1、无机材料科学基础教程,胡志强主编,化学工业出版社,2011年第二版;;2、无机材料科学基础,陆佩文主编,武汉理工大学出版社,1996年第一版 考试范围:紧密堆积原理、鲍林规则;典型晶体结构分析,硅酸盐晶体结构分析,晶体几种类型的结构缺陷。熔体的结构与性质,玻璃的形成条件;固体界面的结构,界面的结构及界面应力,粘土-水系统的性质及瘠性料的悬浮与塑化。热力学计算方法及实例分析。单

将氧化物的保准生成吉布斯自由能r G θ V 数值折合成元素与1mol 氧气反应的标准吉布斯自由能变化r G θV (J/mol O 2)。即将反应 222x y x O M O y y +== 的r G θ V 与温度T 的二项式关系绘制成图像即为Ellingham 图,又称氧势图。Ellingham 图能够直观的分析和考虑各种元素与氧的亲和能力,了解不同元素之间的氧化和还原关系,比较各种氧化物的稳定顺序。 图 1 氧势图 一、氧势图的理解 1、直线的斜率 直线的斜率为反应的标准熵变,当反应物质发生相变时,直线的斜率也发生变化,表现在直线中出现转折点。 2、直线的位置 不同元素的氧化物r G θV 与T 的关系构成位置高低不同的直线,由此可得出: 1) 位置越低,表明r G θV 负值越大,在标准状态下所生成的氧化物越稳定,越难被其他 元素还原。 2) 同一温度下,几种元素同时与氧相遇,则位置低的元素最先被氧化。如1673K 时, 元素Si 、Mn 、Ca 、Al 、Mg 同时与氧相遇时,最先氧化的是金属Ca ,然后依次是Mg 、Al 、Si 、Mn 。 3) 位置低的元素在标准状态下可以将位置高的氧化物还原。 4) 由于生成CO 的直线斜率与其他直线斜率不同,所以CO 线将图分成三个区域。在CO 线以上的区域,如元素Fe 、W 、P 、Mo 、Sn 、Ni 、Co 、As 及Cu 等的氧化物均可被C 还原,在高炉冶炼中,如果矿石中含有以上的元素,这些元素将进入生铁,给炼钢带来困难。在CO 线以下的区域,如元素Al 、Ba 、Mg 、Ca 以及稀土元素等氧化物不能被C 还原,在冶炼中它们以氧化物的形式进入炉渣。在中间区域,CO 线与其他线相交,如元素Cr 、Nb 、Mn 、V 、B 、Si 、Ti 等氧化物线。当温度高于焦点温度时,元素C 氧化,低于焦点温度时,其他元素被氧化。这一点在冶金过程中起着十分重要的作用。从氧化角度讲,交点温度称为碳和相交元素的氧化转化温度,从还原的角度讲,称为碳还原该元素氧化物的最低还原温度。除了CO 线以外,任何两种元素的氧化物的氧势线斜率若相差较大时,都可能相交,那么在交点温度下,两个氧化物的氧势相等,稳定性相同。则称该温度称为两种元素的氧化转化温度,或称为一种元素还原另一种元素的氧化物的最低还原温度。 二、 氧势图的应用 利用氧势图可确定氧化物的基本热力学性质: 1)可以确定氧化物的稳定性。氧化物在一定温度的稳定性可用r G θV 表示,它在不同

《金属材料与热处理》教学大纲 一、课程的性质和任务 本课程是一门专业技术基础课,实践性较强,必须经过生产实习增强感性认识,再通过理论学习才能理解和掌握常见金属材料性能、组织、结构和热处理方法的特点;了解非金属材料的基本知识。为学后续的专业课打下坚实的基础。 二、课程教学目标 1、掌握机械工程材料的基本知识,能够正确选择材料。 2、掌握常见的金属热处理的方法、特点及应用范围 3、了解非金属材料基础知识。 三、教学内容和要求 1、金属材料基础知识 常见金属材料及其性能、金属的结构及结晶、合金的结构和组织、铁碳合金相图、碳钢及合金钢、铸铁、有色金属。 2、热处理基础知识 钢在冷却(加热)时的转变过程、钢的普通热处理工艺、钢的表面热处理工艺、钢的化学热处理工艺。 3、非金属材料 非金属材料的种类、特点、性能及应用。 四、《工程材料》课程的主要要求 1、常用金属材料及热处理工艺的基础知识,为后续相关专业课打下坚实基础。 2、通过本课程的学习,使学生能根据合理的选择材料和热处理方法。

3、在教学过程中贯彻理论联系实际的原则,在讲授理论时要注重和生产实习相结合,增强学生对理论知识的理解。 4、本课程建议安排在学生学完机械制图及计算机制图、工程力学、机械设计基础、金工实习课程之后讲授。 五、《金属材料与热处理》课程质量标准与考核方式 课程质量标准是培养学生掌握金属材料及热处理原理和非金属的基础知识,重点培养学生运用所学知识解决实际问题的能力。成绩考核方式按照天津石油职业技术学院课程成绩考核评价管理制度执行,采用单独考查方式,平时考核占考核评价成绩30%,期末考试占考核评价成绩40%,实验占考核评价成绩30%,考查采用5级制。 六、课时分配表

5.1 系统动力学理论 5.1.1 系统动力学的概念 系统动力学(简称SD—System Dynamics),是由美国麻省理工学院(MIT)的福瑞斯特(J.W.Forrester)教授创造的,一门以控制论、信息论、决策论等有关理论为理论基础,以计算机仿真技术为手段,定量研究非线性、高阶次、多重反馈复杂系统的学科。它也是一门认识系统问题并解决系统问题的综合交叉学科[1-3]。从系统方法论来说:系统动力学是结构的方法、功能的方法和历史的方法的统一。它基于系统论,吸收了控制论、信息论的精髓,是一门综合自然科学和社会科学的横向学科。系统动力学对问题的理解,是基于系统行为与内在机制间的相互紧密的依赖关系,并且透过数学模型的建立与操作的过程而获得的,逐步发掘出产生变化形态的因、果关系,系统动力学称之为结构。系统动力学模型不但能够将系统论中的因果逻辑关系与控制论中的反馈原理相结合,还能够从区域系统内部和结构入手,针对系统问题采用非线性约束,动态跟踪其变化情况,实时反馈调整系统参数及结构,寻求最完善的系统行为模式,建立最优化的模拟方案。 5.1.2 系统动力学的特点 系统动力学是一门基于系统内部变量的因果关系,通过建模仿真方法,全面动态研究系统问题的学科,它具有如下特点[4-8]: (1)系统动力学能够研究工业、农业、经济、社会、生态等多学科系统问题。系统动力学模型能够明确反映系统内部、外部因素间的相互关系。随着调整系统中的控制因素,可以实时观测系统行为的变化趋势。它通过将研究对象划分

为若干子系统,并且建立各个子系统之间的因果关系网络,建立整体与各组成元素相协调的机制,强调宏观与微观相结合、实时调整结构参数,多方面、多角度、综合性地研究系统问题。 (2)系统动力学模型是一种因果关系机理性模型,它强调系统与环境相互联系、相互作用;它的行为模式与特性主要由系统内部的动态结构和反馈机制所决定,不受外界因素干扰。系统中所包含的变量是随时间变化的,因此运用该模型可以模拟长期性和周期性系统问题。 (3)系统动力学模型是一种结构模型,不需要提供特别精确的参数,着重于系统结构和动态行为的研究。它处理问题的方法是定性与定量结合统一,分析、综合与推理的方法。以定性分析为先导,尽可能采用“白化”技术,然后再以定量分析为支持,把不良结构尽可能相对地“良化”,两者相辅相成,和谐统一,逐步深化。 (4)系统动力学模型针对高阶次、非线性、时变性系统问题的求解不是采用传统的降阶方法,而是采用数字模拟技术,因此系统动力学可在宏观与微观层次上对复杂的多层次、多部门的大系统进行综合研究。 (5)系统动力学的建模过程便于实现建模人员、决策人员和专家群众的三结合,便于运用各种数据、资料、人们的经验与知识、也便于汲取、融汇其他系统学科与其他科学的精髓。 5.1.3 系统动力学的结构模式[9-10] 系统动力学对系统问题的研究,是基于系统内在行为模式、与结构间紧密的依赖关系,通过建立数学模型,逐步发掘出产生变化形态的因、果关系。系统动力学的基本思想是充分认识系统中的反馈和延迟,并按照一定的规则从因果逻辑

活度:引入修正后的浓度值。其中的修正系数成活度系数。活度测定方法;1、蒸汽压法,2、分配定律法,3、化学平衡法,4、电动势法。理想溶液:在全部浓度范围内服从拉乌尔定律的溶液。稀溶液:溶质的蒸汽压服从亨利定律,溶剂的蒸汽压服从拉乌尔定律的溶液。正规溶液:混合焓不为零,但混合熵等于理想溶液的混合熵的溶液。实际溶液:实际存在的溶液。标准溶解自由能:由纯物质转变为 溶解标准态的吉布斯自由能变。宏观动力学:环节:多相反应发生在体系的相界面上。三个环节:1、反应物对流扩散到反应界面上,2、在反应界面上进行化学反应,3、反应产物离开反应界面向相内扩散。串联过程:反应过程是由物质的扩散和界面化学反应诸环节组成的。限制环节:当串联反应有一个或多个环节进行较快,而仅有一个环节最慢时,则这个环节为整个反应过程的限制者。分子扩散:由浓度梯度引起的扩散。扩散系数:是浓度梯度的扩散通量。对流扩散:扩散分子的运动和流体的对流运动同时发生,使物质从一个地区迁移到另一个地区的协同作用。传质系数:流体中扩散物质的浓 度是c而其在凝聚相表面上的浓度(界面浓度)是c*则该组分的扩散通量与此浓度差成正比即J=β(c+c*),β为比例系数称传值系数。速度边界层:贴近相界面有速度梯度出现的流体薄层。有效浓度边界层:x=0处作浓度分布曲线的切线其与相内浓度c线的延长线的交点到界面的距离δ。区域化学反应:这种沿固体内部出现的相界面附近区域发展的反应称。双模模型:这种两相间反应界面两侧都存在着表征扩散阻力的浓度边界层的模型称双模理论。克努生扩散:气体在多孔介质孔隙中的扩散系数和孔隙的直径有关,当孔隙很小气体分子的平均自由程比孔隙的直径大得多时气体分子直接与孔隙壁碰撞 的机会就会比分子之间的相互碰撞的机会多,致使其内气体扩散的速率减少。未反应核模型:当固相反应物致密时,化学反应从固相物表面开始逐渐向矿中心推进,反应物和产物层之间有较明显的界面存在,反应在层间的相界面附近区域进行,因此形成的固相产物层则出现在原来固相反应物处,而原固相物内部则是未反应的部分。过热度:高出熔点的温度。间隙式固溶体:是组分的原子占据了本体晶格的空隙位两种原子的半径相差很大。固溶体:当有其他固体原子溶入某种固体时称。表面活性(非活性)物质:溶解组分在表面上出现(不出现)过剩浓度称正(负)吸附,它使溶液的表面张力降 低(保持不变或有所提高)这种组分称(非)表面活性物质。熔渣的作用:离或吸收杂质,除去粗金属中有害于金属产品性能的杂质,富集有用金属氧化物及精炼金属的作用,并能保护金属不受环境的玷污及减少金属的热损失。浓度三角形:三角形的顶点代表纯组分,每一边是由两顶角代表的祖坟所构成的二元系的浓度坐标线,三角形内的点则表示由3顶角代表的祖坟所构成的三元系的浓度值。背向规则:当等比例线上物系点的组成点,再背离其所在顶角的方向上移动时,体系将不断析出成分C,而其内组分C的浓度不断减少,但其他两组分的浓度比则保持不变,这称。重心规则:在浓度三角 形中,组成为M1,M2,M3,的物系或相点,其质量分别为m1,m1,m3,混合形成一质量m0的新物系点O是,此新物系点则位于此3个物系点练成的三角形M1,M2,M3的重心上。碱度:碱性氧化物的质量分数与酸性氧化物的质量分数之比称炉渣的碱度R。光学碱度:某氧化物施放电子的能力与CaO施放电子的能力的比为该氧化物的光学碱度Λ。碱性氧化物:渣中能解离出氧离子的氧化物。酸性氧化物:转变为络离子的氧化物。相:有共同物理化学性质的均匀部分。组元:表述平衡所需最少物种数。自由度:描述一平衡所需最少变量数。容量:称熔渣吸纳有害分子等能力称为“某”容量。 溶化温度:熔渣中固相完全消失的温度。溶化性温度:熔渣的熔点是熔渣中固相完全消失的温度。但此时熔渣的黏度是比较高的,甚至在相当广阔的温度范围内还处于半流体状态,而为了使高炉冶炼顺行,应使熔渣溶化后的温度能保证熔渣达到自由的流动。这个最低温度称。长渣:(偏酸性渣,玻璃渣)渣中大分子多,黏度随温度变化迟缓。短渣:(石头渣)渣中大分子少,黏度随温度变化敏感。分解压:一定温度下某化合物生成离解反应达平衡产生的气相平衡分压PB(平)称化合物的分解压。影响分解压:T,P,固相相变,固体分散度,形成溶体。分解的开始温度:PB分解压和=PB'下开始并继 续分解的温度。T开=A/(lgPB-B)。T沸=A/(lgP-B)(P=P'/Pθ),P'=100kPa,P=1。分解的沸腾温度:化合物被加热,分解压达到体系的总压,使化合物将剧烈的分解,这时化合物的分解温度称。氧势递增原理:氧化物的氧势是随其金属元素价数的增高而逐渐递增的。间接还原:可用气体做还原剂的间接还原法。直接还原:用固体做还原剂的直接还原法。特点:均强吸热。歧化反应:低价化合物在一定温度发生分解,转变为其相邻的高价氧化物,并析出金属的反应。碳化物的碳势πc=RTlnac。气相碳势>碳化物的碳势,则发生渗碳,相反金属内的碳气化,发生脱碳。熔渣脱硫的条件:必须在能消除炉 渣中的(FeO)或减低铁液氧势的条件进行。氧势图横坐标T,纵坐标氧势π0=RTlnP O2/kj/mol,截距△rH mθ,斜率-△rS mθ,会有不同的P CO/P CO2等一系列氧势线交于T=0轴的一点c,斜率不同取决于P CO/P CO2,P CO/P CO2=1氧势线是RTlnP O2=△rG mθ即反应处于标准态的氧势线,其余为非标态。特点:绝大多数氧化物向右上倾斜,水平S气》Sl>Ss,向右下倾斜2C(S)+O2=2CO,作用判明氧化物稳定性,其中位置越低者越稳定,越被氧化。得到氧化物分解压。氧化物相对稳定性及氧化还原反应的平衡温度。CO及H2还原氧化物反应的平衡常数及还原开始温度。Po2<1,△rGm>△rG mθ绕C点逆时针旋 转,氧势线向上移,氧化物更不稳定。氧势图作用:1、确定氧化物稳定性,2、确定氧化物分解压,3、确定氧化物稳定性及氧化还原反应的平衡温度,4、确定碳吸氢气还原氧化物反应的平衡常数及平衡温度。脱氧:向钢液中加入氧亲和力比铁大的元素,使溶解于钢液中的氧转变为不溶解的氧化物,自钢液中排出称。脱氧3种方法:沉淀脱氧:钢液中加入脱氧剂而形成脱氧产物能借自身的浮力或钢液的对流运动排出。扩散脱氧:利用氧化铁很低的熔渣处理钢液,使钢液中氧经扩散进入熔渣中,而不断降低。真空脱氧:利用真空的作用降低与钢液平衡的Pco,从而降低了钢液的氧和碳的含量。回磷:在熔炼脱氧合金化及浇铸过程中,能形成酸性氧化物的元素,大量进入钢液中及炉渣碱度降低,均能破坏渣中的磷酸盐,(P2O5)发生还原,钢液中的磷量增加称。影响脱磷因素:高氧化铁、高碱度即磷容量大的熔渣及时形成,是加强脱离的必要条件,低温有利于脱磷,金属熔池某些能提高磷活度系数的与元素存在。影响脱硫的因素:炉渣的组成,金属液的组成,温度。脱硫的条件:温度:高温,熔渣碱度:高碱度,炉缸的氧势:低氧势。脱磷反应:氧化脱磷:氧化法是利用氧化剂使铁液中(P)氧化成PO,再与加入能降低其活度系数的脱磷剂,结合成稳定的复合化合物,而存于熔渣中。氧化性渣表面张力主要取决于?表面O2-和正离子的作用,正离子静电势大的碱性氧化物表面张力较大(MnO2,FeO,CaO)。FeO熔体表面活性物质有?CaF2,P2O5,TiO2。泡沫渣?形成其必要条件?进入渣内的不溶解气体被分散在其中形成无数小气泡时,熔渣的体积膨胀,形成为液膜的密集排列的孔状结构称。其形成与熔渣的起泡能力及泡沫的稳定性有关。熔渣的组员扩散?系数比在金属液内的低一个数量级,10-10~10-11m2s-1因此,高温冶金反应过程的限制环节大都在熔渣内。了解CO钢液内均相形核是否可能?为什么?当钢液中碳氧化形成的CO气泡核大于其临界核时,才能稳定形成、长大和排出,对于表面张力一定的钢液,临界核的半径与钢液的w[C]、w[O]过饱和有关。过饱和度越大,则临界半径就越小,新相核就易于形成。一般认为,钢液这种饱和度不高,由此形成的气泡核的半径却比较大,为了能形成如此大的临界气泡,需要在临界气泡内瞬时积累由碳氧化形成的CO分子数107~1010个。这样大数目的分子数十难于靠局部浓度的起伏完成的。为什么说“碳”是万能的还原剂:C的氧势图走向右下方,且与大多数金属氧化物的氧势线有交点。判定氧化物稳定性的热力学方法:随着温度的升高,高价氧化物分解放出氧,转变为低温下稳定存在的相邻的高价的氧化物。渣的氧化还原性取决于什么?是氧离子的活度么?不是,取决于渣中氧的化学势和金属液中氧的化学势的相对大小。在T一定,渣及金属液组成一定时,只能FeO在渣中分配,(Fe2+)的伴随下,(O2-)才能有效进入金属液中用(FeO)的浓度或活度表示渣的氧化性。钢水用高压气搅拌,搅拌剧烈(eσ/ex)x=0,dc↓传质效率?提高有效边界层内,尽管可用稳态扩散理论处理对流传质问题,但并不意味此层只有静止分子扩散,实际此层仍有紊流流动应该以等效观点理解dc有效边界层内传质结果和其个数值的分子扩散相当。氧化物分解(还原)的逐级转变原则(会写反应):1、高价氧化物只能依次分解成为能与之平衡共存的次级低价氧化物2、在给定条件下,只有和金属平衡的氧化物才能分解出金属,3、不相邻的氧化物则不能平衡共存,不能用平衡常数来表述其关系。有了铁为什么还要炼钢:以生铁为主要原料的氧化熔炼中,需要去除的元素和杂质,分为3类,1、高炉中过多还原的元素,如Si Mn 极特别是溶解的,2、有害于产品性能的杂质,如Ps及气体H N,3、在氧化过程中,由氧化作用引入的氧及其伴生的夹杂物,因此炼钢过程的主要反应式元素(Si Mn C P)的氧化,脱磷去气体(H N),脱氧剂调整钢液的成分,最后把化学成分合格的钢液浇铸成钢锭或连铸坯,便于轧钢。炼钢的方法主要有哪些:以高炉铁水或铁浴融化还原铁水为主要原料的氧气炼钢法和以废钢为主要原料的电弧炼钢法,在氧气转炉炼钢法中,按照氧气吹入转炉内方式的不同,分别有顶吹氧气转炉炼钢和底炉吹氧气炼钢以及顶底复合吹氧炼钢。试述影响元素氧化的热力学条件及影响因素:当熔池中多种元素共存时,一般是形成氧化物,MxOy氧势最小的元素首先氧化,而其氧化强度随温度的升高而减弱,元素的氧化顺序还将受活度变化的影响,因为(Po2(MxOy)=Kθ(a2/3 MxOy /a2x/y m)πo(MxOy)=△rG mθ+2/yRTln0MxOy-2x/yRTln m),故元素的浓度相同时,氧势较小的先氧化或者强烈氧化,而元素浓度不相同时,浓度高的其氧势较小,最先氧化。了解CO熔池内异相形核是否可能?为什么?:脱碳反应CO气泡的生成要经过异相形核阶段所以碳的氧化是在钢液-炉底耐火材料界面上发生的。与钢液接触的耐火材料炉底,常不易为钢液所湿润,其表面有气体填充的微孔,他们的尺寸远大于钢液过饱和度相当得临界气泡核(r*)时,就能成为气派的现成核,碳氧化形成的CO进入其内,使气泡长大,脱离微孔上浮。残余在微孔内的气体,则成为下次气泡形成的核源。因此,不能为钢液所湿润的耐火材料表面的微孔,当其具有不为钢液填充的最大半径时,就能成为气泡的形成核。试述复合脱氧提高强脱氧剂脱氧能力的原因:利用两种或两种以上的脱氧元素组成的脱氧剂使钢液脱氧,称为复合脱氧,即两种脱氧元素同时参加脱氧,耦合形成的产物则结合成复杂的化合物,因而能使他们分别脱氧形成的产物的活度降低从而平衡的w【O】降低。其次他们的脱氧产物形成了低熔点的复杂化合物,而使之分解。与钢液中w[O]平衡的弱脱氧元素的百分含量要比与此w[O]平衡的强脱氧元素的百分数高得多。故弱脱氧元素百分数仅能控制自身反应的w[O],而强脱氧元素百分数则控制了整个钢液的氧浓度,他比强脱氧元素单独脱氧时的低,所以若脱氧剂能提高强脱氧剂的脱氧能力。液-液相反应及动力学模型—双模理论 3 要点1、反应物分别在各自相内向两相界面扩散传质2、反应物在两反应界面进行反应3、反应产物离开反应界面向各自向内扩散传质。熔渣的结构理论:分子结构假说和离子结构理论要点1、分子结构假说:它把熔渣看成是各种分子状指点组成的理想溶液。2、离子机构理论:熔渣是有简单阳离子和复杂阴离子组成,其正负电荷数相等熔渣为电中性3、熔渣有微观不均匀性,以至熔渣会出现分层现象即出现强或弱“离时”离子的静电势I=E/Y。完全离子熔渣模型:主要内容1、熔渣完全由离子构成,其内不出现电中性质点。2、和晶体中的相同,理智最邻近者仅是异号离子。并且,搜有同号离子不管其大小及电荷是否相同与周围异号离子的静电作用里都是相等的。因此,他们在熔渣中的分开完全是统计无序状态。3、完全离子溶液形成时混合焓为0,△Hm=0;离子完全混合时,虽然异号离子不能彼此交换位置,但不同阳(阴)离子之间相互混合,出现不同的组态使溶液的熵增加。一次完全离子溶液可视为由正负离子分别组成的两个理想溶液的混合溶液。有效边界层(扩散边界层)与扩散阻力关系:扩散边界层内存在着边界差,表征物质通过此层受到了扩散阻力。因而可以认为物质是在整个液体内及向相界面或离开界面儿扩散时,所受到的阻力主要集中在此边界层内。边界层越厚,则扩散阻力也就越大,而传质系数也就越小。但是相界面附近的浓度梯度( )Z=0越大(或切线的斜率越大),则边界层的厚度就越厚,而传质系数越大,提高液体的速度可使浓度梯度变大,从而可降低边界层的厚度。当流速增大到使边界层的厚度趋近于0时,扩散阻力就不再存在了,这是的流速被称为临界流速。一次,保持临界流速的体系内,可以不用考虑这种扩散阻力的存在。反应过程速率影响因素:1、温度2、固体物空隙度3、固体物的粒度及形状4、流体速度结论:当不同因素发生变化时将会对比二环节不同程度的增大或减弱作用,相应的能使过程控制环节发生改变,如果有实验来研究化学反应机理时,则必须在实验中创造条件,使整个过程位于动力学范围内。分解压的影响因素:1、温度2、压力3、固有物的相变4、固体的分散度5、固相物的溶解RTlnpb=-△rGmΘ(AB)+RTlna(AB)-RTlna[A] 因此分解压不进与温度有关,而且与固体在溶液中活度有关,提高a(AB)及降低a(A)可使分解压增大,反之则分解压减小,如AB(s)与分解出的A(s)发生互溶,则在未形成饱和浓度的组成范围内,分解压与熔体的组成有关,而在形成互为饱和的二相区内,分解压则与熔体的组成无关,保持定值,这是因为此时a(AB)=a[A]=1,此外当AB及A溶于溶剂,或与其他物质形成复杂化合物是也使他们的活度改变,从而改变分解压,实际上复杂化合物的分解比简单呼和无分解要吸收较多的热量,而其分解温度也要高很多影响脱硫的因素:1,炉渣的组成,低氧化铁,碱性渣有利于脱硫,碱度高也有利于脱硫。2,金属液的组成,金属液中得硅,碳,等元素能提高fs,促进s向炉渣中转移,3,温度,脱硫反应是吸热,温度提高对脱硫有利,炉渣熔体结构的分子理论要点1,组成炉渣的氧化物及其他化合物的基本组成单元均是离子,2,炉渣是离子导电的,3,炉渣能被电解,在阴极析出金属,4,二氧化硅浓度高的熔渣有较高的粘度。反应速录影响因素:温度,固相物空隙度,固相物的粒度及形状,流体速度。离子反应式书写规则:1,渣中组元用其对应离子形式表示,2,离子反应式代表一对流金属液反应,3,氧合负离子转移时,其中氧价不变。固体的分散度:固体物的分散度增加,其面积增加,其化学势增大,因而分解压发生。固相物的溶解:分解呀与固相物再溶液中得火毒有关。脱硫剂主要有:苏打,石灰粉,碳化钙等一石灰为主要成分的复合硫化剂。碳氧积:压强在100KPa的M=W[C]*W[o]位于0.002-0.003,一半多取0.0025,过剩氧:W[o]&s的减小而降低,但W[o]始终高于W[o]平,因为熔池中有促使氧扩散的浓度差存在,故W[o]ΔW[o]称为钢液中的过剩氧。试分析元素脱氧反应的热力学条件:1,图中曲线位置越低的元素,产物越稳定。该元素的脱氧能力越强2,脱氧产物的组成与温度及脱氧元素的平衡浓度有关,3,脱氧反应式强放热的随着温度的降低,脱氧能力增强。气固相反应的三个环节:1,气体再固体物外的扩散,2,气体与固体物的界面反应,3,气体通过固相产物层的内扩散。熔渣在活度过程中的作用,分离或吸收杂质,除去相金属中有溶于金属产品性能的杂质,富集有用金属氧化物及精炼金属的作用,并能保护金属不受环境的玷污及减少金属的热损失。炉渣的来源:还原熔炼中未能还原的氧化物。氧化熔炼中氧化形成的氧化物。氧势递增原理:氧化物的氧势是随其金属元素价数的增高而逐渐递增的。氧化物的稳定性1,比较氧化物用热力学稳定性取no2==1,ΔfQmθ越小,MxOy越稳定,稳定性大于C,S化合物2,氧化物分解压Po2(平)越低,越稳定。碳酸盐分解法特点:1,分解温度不高,2,加热即分解3,常用热分析法及差热透析法测定他的分解呀温度。试分析元素脱氧反应的热力学条件1,曲线位置越低的元素,脱氧产物越稳定,而该元素的脱氧能力越强,与相同量的各元素平衡的氧浓度就越低,成为了达到相同的氧浓度,增强氧元素的平衡,浓度就越低2,脱氧产物的组成与温度,与温度及脱氧元素的平衡浓度有关,W[M]低及W【O】高时,则形成FeMxOy形成复杂化合物,W[M] 高及W【O】低时,则形成氧化物MxOy,如其熔点高过钢液的温度,则形成向存在,仅位于曲线上区域的钢液能发生脱氧反应,曲线上的黑点为脱氧产物的转变点,3,脱氧反应式强放热的,随着温度的降低,脱氧元素的脱氧能力增强。二元体系,组元数2,,自由度2-p+1,共存相数,最多3,最少1,自由度数,最多2,最少0,图形为二维平面。三元体系,组元数3,,自由度3-p+1,共存相数,最多4,最少1,自由度数,最多3,最少0,图形为三维平面或等温截面图