八年级(下)历史导学案

(英音版)新概念英语第一册第19课:Tired and thirsty Lesson 19:Tired and thirsty 又累又渴 Listen to the tape then answer this question. Why do the children thank their mother? 听录音,然后回答问题。为什么孩子们向母亲致谢? MOTHER: What's the matter, children? GIRL:We're tired … BOY:… and thirsty, Mum. MOTHER: Sit down here. MOTHER: Are you all right now? BOY: No, we aren't. MOTHER: Look! There's an ice cream man. MOTHER: Two ice cream please. MOTHER: Here you are, children. CHILDREN: Thanks, Mum. GIRL: These ice creams are nice. MOTHER: Are you all right now? CHILDREN: Yes, we are, thank you! New Word and expressions 生词和短语

matter n. 事情 children n. 孩子们(child的复数)tired adj. 累,疲乏 boy n. 男孩 thirsty adj. 渴 Mum n. 妈妈(儿语) sit down 坐下 right adj. 好,能够 ice cream 冰淇淋 参考译文 母亲:怎么啦,孩子们?女孩:我们累了……

第11课社会生活的变迁教案设计第11课 社会生活的变迁教案设计 所属学科或领域:(历史) 适于的学段/年级:(北师大版八年级上册) 一、教材分析 本课主要是让学生对清末民初中国社会生活变迁的情况有一个大致的了解,并且这一课内容丰富生动、贴近学生日常生活,便于学生的自主学习。 分析剪发辫、改称呼的原因和从服装的变化中了解社会的变化与发展是本课的教学难点,通过同学即兴表演,不同时期即清朝、民国、当代,不同的服饰及见面怎样打招呼,来体现社会的变迁、思想观念的变化,以化解本节课的教学难点。 二、学情分析 通过调查问的形式,了解学生对本课相关内容掌握的程度,具备的能力。初二学生基本上已经能使用网络查询和下载资料,加上善于表现的个性和急于探究的心理,敢于发表自己的观点,思想新潮、开放,让他们去探究与本课内容中的相关知识,将大大激发他们的学习兴趣。 三、教学/学习目标及其对应的课程标准 知识与能力

、知道照相和电影在中国的出现和发展。了解民国初年剪发辫、改称呼等基本史实,分析其原因。并通过清末民初人们服饰的变化来了解社会的变化。 2、通过对民国初年社会生活变迁的讨论和分析,让学生得出这是等级观念和思想观念的改革,是社会发展、历史进步的结论,从而培养学生的分析、归纳能力。 过程与方法 、通过各种途径搜集有关反映民国初年社会变迁的文字、图片等史料,并对其进行归纳,培养学生收集、处理历史信息的能力。 2、通过学生表演不同时期称呼的变化,认识社会在不断地发展变化。 情感态度与价值观 使学生认识到西方工业文明的传入,它在改造着中国社会的物质文明的同时,中国社会的文化生活和社会习俗也在发生着深刻的变化。中国社会生活的这些变化顺应了人类社会发展的历史潮流,是一种历史的进步。以培养学生的社会进步观和与时俱进的革命精神。 四、教学理念和教学方式 根据学生的年龄特点,从学生的兴趣出发,激起学生的好奇心,在教学中开发教材的伸缩点,使学生不但学到了基础知识和基本技能,同时过程和方法、情感、态度和价值观

Lesson 19 Tired and thirsty又累又渴 Listen to the tape then answer this question.Why do the children thank their mother? 听录音,然后回答问题。为什么孩子们向母亲致谢? What’s the matter, children? 母亲:怎么啦,孩子们? We are tired 女孩:我们累了…… and thirsty, Mum. 男孩:……口也渴,妈妈。 Sit down here. 母亲:坐在这儿吧。 Are you all right now? 母亲:你们现在好些了吗? No, we aren’t. 男孩:不,还没有。 Look! There’s an ice cream man.

母亲:瞧!有个卖冰淇淋的。 Two ice creams please. 母亲:请拿两份冰淇淋。 Here you are, children. 母亲:拿着,孩子们。 Thanks, Mum. 孩子们:谢谢,妈妈。 These ice creams are nice. 女孩:这些冰淇淋真好吃。 Are you all right now? 母亲:你们现在好了吗? Yes, we are, thank you. 孩子们:是的,现在好了,谢谢您! New Word and expressions 生词和短语matter

n. 事情 children n. 孩子们(child的复数) tired adj. 累,疲乏 boy n. 男孩 thirsty adj. 渴 Mum n. 妈妈(儿语) sit down 坐下 right adj. 好,可以

教学准备 1. 教学目标 教学目标 知识与能力 1. 知道照相和电影在中国的出现和发展。 2.了解民国初年剪发辫、改称呼和服饰的改变等基本史实,并试分析其原因,了解对 社会的影响。 3. 对古今旗袍进行对比,培养对比思考、分析解决问题的能力以及对美的鉴赏力。 4,。通过思考“为什么清末民初中国的社会生活会有如此大的变化”等问题,培养 学生站在历史发展的角度,客观地思考问题、解决问题的能力。 过程与方法 1、通过各种途径搜集有关反映民国初年社会变迁的文字、图片等史料,并对其进行 归纳,培养学生收集、处理历史信息的能力。 2、通过学生表演不同时期称呼的变化,认识社会在不断地发展变化。 情感态度与价值观 使学生认识到西方工业文明的传入,它在改造着中国社会的物质文明的同时,中国社 会的文化生活和社会习俗也在发生着深刻的变化。中国社会生活的这些变化顺应了人类社 会发展的历史潮流,是一种历史的进步。以培养学生的社会进步观和与时俱进的革命精神。 2. 教学重点/难点 重点:本课的重点是了解清末民初中国社会生活的变迁情况,即知道照相、电影的 出现以及剪发辫、改称呼、易服饰等社会生活变化的表现。 难点:分析剪发辫、改称呼的原因和尝试从服饰的变化中了解社会的变化与发展。教 师加以引导,根据分析,学生能够知道这些法令的出台和社会生活的变化是有原因的,是 历史发展的必然。 3. 教学用具 4. 标签 教学过程

导入新课 复习提问:鸦片战争后,中国人民为反抗侵略、挽救中国,从各 个途径进行了不懈的努力。请同学们回顾一下,历史上都有过哪些尝试和探索?(洋务运动、戊戌变法、辛亥革命、新文化运动等) (通过对百年中国历史的回顾,学生们再一次深刻地感悟到,在 这些探索和变革中,中国的近代化开始了艰难的起步,而在这一过程中,人们 的生活也必然会随之发生巨大的变化) 教师:这些都是近代以来,西方列强携坚船利炮打开国门而引发 的社会生活的变化,你想更确切的了解它吗?以及当时的社会生活还有哪些变化?让我们一起走入 第11课:社会生活的变迁。 学习新课 (一)照相与电影的出现”, 师设计疑难 照相术是何时传入中国的?它有什么历史作用? 电影刚传入中国被称为什么?中国人自己拍摄的第一部影片是什么? 照相术和电影在西方发明不久就传入中国并得到了发展,说明了什么? 通过组织学生带着问题阅读教材“照相与电影的出现”,目的是使学生从教材 中获取知识,并与现实社会生活及家乡的变化相联系,从而对学生进行热爱社 会主义祖国和热爱家乡的思想教育。 (二)“箭发辫改称呼”和“服饰的变化” 通过多媒体展示文字材料及剪发辫的图片,深入探究。自由提出问题,生生答疑、师生答疑,并及时进行点评,采取生生评价。例如:既然剪辫子有好处, 那么当时为什么有人(包括一些留学生在内)不愿意剪辫子呢?组织学生深入 探究,如果观点不一,可以互驳,说明原因。归纳结论:把剪辫子看作是革命 的标志。小组探究:从服饰的变化中,反映了历史怎样的变迁呢?再一次突破 难点,反映社会的不断发展变化。逐步培养学生从事物的表面现象看出事物的 本质特征。知识拓展 探究变迁: 观看一组服装的图片(马褂、旗装、旗袍、中山装和西装),并请学生自由表述,例如:说出图片中服装的名称及其来历;服装反映的是什么时代;具有民

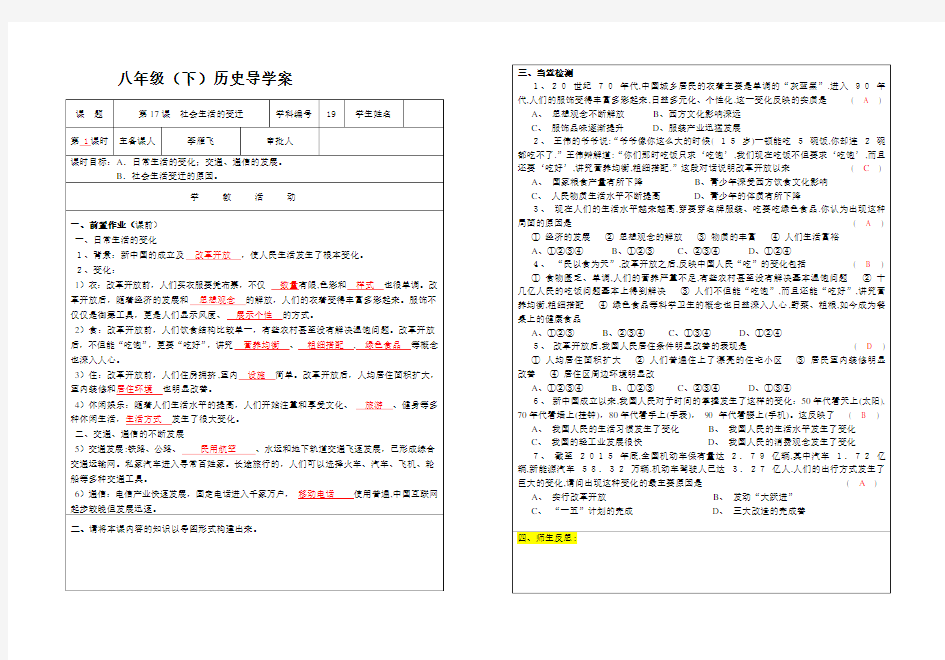

第19课社会生活的变迁 从衣、食、住、行、用等方面的变化,了解经济的快速发展和人们生活水平的提高。 1.了解新中国成立以来人民日常生活发生变迁的原因、表现和影响。 2.对比改革开放前后,人们在衣、食、住、行等方面发生的翻天覆地的变化。 3.认识改革开放使人们的社会生活方式发生了前所未有的巨大变化,从中理解这是社会的进步,也是改革开放政策的胜利。 重点 改革开放以来,人们在衣、食、住、行等方面的巨大变化。 难点 改革开放以来,人们日常生活的变化。 “四大件”的变迁: 改革开放前:“四大件”指的是“三转一响”——缝纫机、自行车、手表、收音机。 改革开放后:“四大件”指的是彩电、冰箱、洗衣机、空调。 20世纪90年代末以来,新的高档消费品层出不穷,目前“四大件”指的是电脑、手机、住房、汽车。 从“四大件”的演变中,可以看出我们的生活发生了巨大变化,那么这种变化的具体表现有哪些?为什么会发生这么大的变化呢?通过本课的学习,相信你会找到答案。 一、日常生活的变化 教师:新中国成立前,物价飞涨,民生凋敝。新中国成立后,人民当家做主,经济恢复,物价稳定,人民生活发生了根本变化,生活不断提高。改革开放以来,人民生活明显改善。 1.衣 史料1改革开放前。 史料2改革开放后。

教师:改革开放前后,人们在衣着方面有哪些变化? 学生:改革开放前,人们买衣服要凭布票,不仅数量有限,色彩和样式也很单调,只有中山装和解放装。改革开放后,衣着日益丰富多彩,服饰显示风度、展示个性。 教师:改革开放前,由于经济发展水平较低,人们衣服色彩和样式很单调,大家都穿着千篇一律的灰色中山装或蓝色解放装,街上人群被形容为“蓝灰色的海洋”。改革开放后,随着物资的丰富和思想观念的解放,人们的衣着变得丰富多彩起来,商店里各种品牌服装争奇斗艳,时装表演成为一道亮丽的风景线。 2.食 史料1野菜窝窝头。 史料2如图。 教师:改革开放前后,“吃”的变化也很大。人们在“吃”的方面有哪些变化? 学生:过去饮食结构比较单一,有些农村甚至没有解决最基本的温饱问题。现在人们不但能“吃饱”,还能“吃好”,讲究营养均衡、粗细搭配,绿色食品等科学卫生的概念也日益深入人心。 教师:过去人们吃的野菜、窝头,今天吃起来好像味道很不错,为什么还要说过去的生活不好呢? 学生讨论。 教师总结:过去是为了生存不得不吃野菜,作为粮食不足的补充;现在生活水平提高了,讲究营养均衡,粗细搭配,绿色健康。 3.住 史料1改革开放前的住房。

11、物质生活和社会习俗的变迁(教学素材) 1.北京的四合院按“北屋为尊,两厢次之,倒座为宾,杂屋为附”序列安排。家长住在北房,即正房。这反映出居住具有( ) A.祖灵崇拜 B.等级礼仪 C.信仰习俗 D.安全舒适 答案 B 解析题干中房屋的布局、人员的居住安排、房屋设计的状况都体现着传统社会的“礼”,故B项入选。A、C、D三项在材料中没有体现。 2.河北无极(地名)有歌谣唱道:“大脚好,大脚乐,去操作,多快活,又不裹来又不缠,又不疼痛又省钱。”中国政府颁布废止缠足的法令最早是在( ) A.太平天国时期 B.戊戌变法时期 C.辛亥革命时期 D.解放后 答案 C 解析题干中歌谣反映了废止缠足的好处,民国时期政府颁布废止缠足的法令,虽然太平天国、戊戌变法时期均有废止缠足的主张,但由政府颁布法令是在民国时期。 3.民国时期,在社交礼仪上逐渐采用西方的握手、鞠躬取代跪拜礼,称呼上用“先生”“同志”取代“老爷”“大人”,这一变化在本质上体现了( ) A.近代化的历史趋势 B.民主共和的平等精神 C.西学在中国的发展 D.国人对西方生活方式的移植 答案 B 解析题目中的变化是随着中国由封建专制向民主共和的过渡出现的,明确了这一点,本题就容易选择了。4.“送嫁妆”是我国很多地区的特色民俗,下表的统计能够说明( ) ③改革开放,人们收入增加④品种越来越丰富,越来越现代化 A.①②③ B.②③④ C.①③④ D.①②③④

答案 C 解析本题考查的核心是近现代社会习俗的变化。解题的关键是结合所学知识分析导致这一变化的原因。 ②选项“西式婚礼逐渐被人们所接受”从材料中体现不出来。 5. “黄金周”假日是人们休闲放松的一种方式,也拉动了我国经济的发展。它透出的主要历史信息是( ) A.改革开放以来,人民生活水平的提高 B.旅游业、餐饮业的快速发展 C.假日经济是一种新经济 D.“黄金周”假日是几千年来家庭生活的重大变革 答案 A 解析本题考查的是“黄金周”假日透出的主要历史信息,即“黄金周”假日反映了什么?它反映了改革开放以来,人民生活水平逐步提高,休闲娱乐成为人们日常生活的一部分。 6.观察下列图片: 图一粮票、布票和油票 图二时装表演 请回答: (1)图一反映的现象是在怎样的背景下产生的?这种现象反映了怎样的生活状况? (2)图二反映了什么现象?原因如何? (3)两幅图片说明了什么问题? 答案(1)背景:20世纪50~70年代,由于粮食和日用品的产量有限,我国对粮食、食用油、布料等生活必需品实行凭票证计划供应。 生活状况:反映了中国人的生活水平差距不大,但总体水平比较低。 (2)现象:随着现代化建设的蓬勃发展,人们的着装发生了翻天覆地的变化,服装颜色变为五彩缤纷,款式

第十单元中国近现代社会生活的变迁 时空定位 I —- - * - —k * -4- * * ^4-?-亠-* -4- * * —I 1 ------------- 1- * - -4- ■ ---------------------------------------- -4—? 4 1- -** ------- * I * ―I --------------------------------------- F* |H|n |阳迥 |K7n |^P>| |M NI 丨1?臨 |嗔秤 |

社合习俗的变化囂焉 维新搐潮、革命思潮的推前…T—* 交谄业的岌矚 交通和通讯工具的ifi步 一.$哋吐 通诩工貝的頰-制険屋m期 新中国咸立哄来特别J 足改革开放的推动 孫刊业未向幣荣 ▼—““疔 j电规砲 广用爭业的豆迁 大众传媒的变迁- 佢臓冋的广逹应用口里 LSSL L注旳券7;; f jaA卷尊逊兰 吟. i-tAfOEiS 经典训练

新概念英语笔记第一册 Lesson 19 Tired and thirty [词汇](9) matter n. 事情 children n. 孩子们(child 的复数) tired adj. 累,疲乏 boy n. 男孩 thirsty adj. 渴 Mum n. 妈妈 sit down 坐下 right adj. 好,可以 ice cream 冰淇淋(有时可数,有时不可数) ★matter n. 事情 ①n. 事情,事件 It’s a private matter. He’s not very interested in financial matters. ②n. 麻烦事,困难 What's the matter? =Tell me what’s wrong? =What’s wrong? What’s the matter with+sb. What's the matter with the children? It doesn't matter. 没关系 It matters. 有关系 Does it matter? 有关系吗?可以吗? ★thirsty adj. 渴 ①adj. 渴的,口干的 ②adj. (工地等)干旱的 a dry and thirsty land 干旱的土地 ③adj. 渴望的,渴求的(for / after) The students there are thirsty for knowledge. 那里的学生有强烈的求知欲。 [语法] There be 句型 there be 句型:表示某处有某物 there is + 可数名词的单数/不可数名词 There is a pen, two books and a knife on the desk.

第11课社会生活的变迁 【内容标准】 (1)知道轮船、火车、电报、照相和电影等在中国出现的史实。 (2)了解民国以来剪发辫、易服饰、改称呼等社会习俗方面的变化。 一、教学目标 1、知识与能力 (1)知道照相和电影在中国的出现和发展。 (2)了解民国初年剪发辫、改称呼的基本史实,并试分析其原因。 (3)了解清末明初人们服饰的变化和中山装、旗袍的基本知识,尝试通过服饰的变化来了解社会的变化。 (4)通过思考“为什么清末明初中国的社会生活会有如此大的变化”等问题,培养站在历史发展的角度思考问题的能力。 2、过程与方法 (1)通过展示老照片、旧服饰等,以形成对百年来中国社会习俗变迁的直观认识。 (2)在师生的谈话,互动中,使学生加深对清末民初社会生活状况的了解,培养阅读、分析、总结的能力。 3、情感态度与价值观 在学习中逐步认识到随着社会的进步以及人类文明的发展、世界文化的交流等,人类的生活必会发生重大的变化。中国社会接受西方传入的照相和电影,剪发辫、改称呼以及服饰受西方影响发生变化等反映了时代发展的必然性。 今天我国的旗袍在世界服饰界占有重要的地位,人类对美好的事物能够形成共识。 二、教学重难点 1、重点:了解清末明初中国社会生活的变迁情况(即知道照相、电影的出现以及剪发辫、改称呼、易服饰等社会生活变化的表现) 2、难点:分析剪发辫、改称呼的原因和尝试从服饰的变化中了解社会的变化与发展。

三、教学过程 第一部分:文化生活的变化 (1)简单回顾本单元——近代化的起步(导入新课) 大家想想,在近代鸦片战争以后,中国社会在经济上、政治上、思想文化方面出现了哪些趋势?(利用第二单元所学的知识回顾一下) 经济上:自给自足的自然经济解体,中国民族资本主义的产生和发展,出现近代工业化的趋势。(近代工业的兴起) 政治上:出现民主化的趋势(进行了一次变法和革命,戊戌变法和辛亥革命)思想文化上:出现了提倡科学、民主的趋势。(新文化运动) 那么这节课让我们一起学习近代社会生活的变化! (2)提出问题引出关于照相的内容 师:大家喜欢照相么?那大家知道中国什么时候开始流行照相的吗? 生:在19世纪40年代,西方的照相技术传入中国。 师:照相术在19世纪30年代末在西方国家诞生。40年代以后,传入中国。在上海、广州等地出现了照相馆,一般都是沿海城市,洋人的玩意儿最初在沿海等地流行。如果人们要照相,要么就请摄影师搬大台的相机到你想要的拍摄地点拍摄,要么就要到照相馆里拍摄,在那时候拍照只能是有钱家庭才能消费的。 老师讲授小故事:慈禧太后酷爱照相,有专人为她摄影,她一生共留下了七八百张照片。这些照片影像清晰,构图讲究,人物传神,既有标准特写照,又有日常生活照,还有化装娱乐照。后来的末代皇帝溥仪和皇后婉容也都是拍照片的狂热追求者,他们也留下了大量的照片。为后世的历史研究人提供了大量的资料。 19世纪末期,很多城市都有了照相馆,拍照留影成了一种时尚,照相渐渐地融入了人们的生活中。 师:那大家知道照相除了拍照留影的作用之外,还有什么作用么? 作用一:20世纪初,照相还运用与广告之中,大家可能想象不到,因为我们现在所认为的广告就是在电视上播放的那些,但是在当时,要弄广告一般都是把产品拍下来,或者找个明星或代言人,拿个产品拍下来,作为宣传单或是海报,当然我们现在的科学技术比较发达,做广告就是拍个短片等等。 作用二:见证历史,任何历史事件我们都可以拍下来,就拿南京大屠杀来说吧,

第六单元科技文化与社会生活 第19课社会生活的变迁 1.下列关于改革开放前的服饰表述错误的一项是() A.人们买衣服要凭布票 B.衣服数量有限,色彩和样式单调 C.大家都穿着千篇一律的灰色中山装或蓝色解放装 D.时装表演成为一道亮丽的风景线 2.有机食品,不但远离污染,更远离各种化学添加剂、色素,是真正的绿色无公害食品。改革开放后人们“吃”的变化不包括() A.“吃”是为了解决“吃饱”的问题 B.讲究营养均衡 C.绿色食品的概念深入人心 D.野菜是餐桌上的保健品 3.野菜和粗粮如今成为餐桌上的健康食品,对于这种现象的理解不正确的是() A.讲究营养均衡、粗细搭配 B.人们在忆苦思甜 C.绿色食品等科学卫生的概念日益深入人心 D.中国人民的吃饭问题基本得到了解决 4.下列关于改革开放后住房与消费的表述,有误的一项是() A.改革开放前人们住房比较拥挤 B.改革开放后人均住房面积扩大 C.改革开放后休闲娱乐成为人们日常生活的一部分 D.改革开放后人们的消费水平呈下降趋势 5.流行语往往打上了时代烙印。下列流行语出现在改革开放后的是() A.雄赳赳,气昂昂,跨过鸭绿江 B.人有多大胆,地有多大产 C.千万不要忘记阶级斗争 D.今天,你网购了吗 6.中华人民共和国成立后,国家投入巨额资金改善交通条件,并取得巨大成就。以下

对中国铁路的叙述,不正确的是() A.1997年以来全国铁路实现了几次大提速 B.2011年,京广高铁正式开通运营 C.截至2010年底,中国的铁路营运里程已居世界第二位 D.京沪高铁是当时世界上一次建成线路里程最长、技术标准最高的高速铁路 7.到2003年末,中国拥有的固定电话和移动电话数量跃居世界第一位,电话由奢侈品变成日用品。这一现象不能说明的是() A.我们在现代生活中越来越依赖现代通信工具 B.改革开放后,我国的国民经济迅速发展 C.人们越来越重视生活质量的提高 D.人们注重环保,讲究卫生 8.阅读材料,回答问题。 材料一1955年,中华人民共和国粮食部发行全国通用粮票,规定凭票供应粮食。 材料二在计划经济时代,物资严重匮乏,为缓和供应的紧张,保持物价的稳定,国家对生产和供应加以控制,大到钢铁、煤炭、粮食、布匹,小到毛巾、肥皂,都是按计划生产和销售的。 材料三1960年,粮票进入餐馆,到餐馆吃饭要凭粮票才能供应。到1962年上半年,北京……凭票证供应的商品达102种。……1993年,国务院发文宣布取消粮票,跨越近40年的“票证时代”宣告结束。 (1)根据材料二,指出材料一中我国实行粮票等票证供应的主要原因、目的。 (2)1958年,我国许多省宣布粮食亩产万斤,但为什么还出现材料三中的“到餐馆吃饭要凭粮票才能供应”的状况? (3)结合所学知识,分析20世纪90年代初,我国“票证时代”结束的主要原因

第11课社会生活的变迁 目标导航 1.了解照相与电影传人中国的经过;知道“剪发辫”和“改称呼”对中国人民社会生活的影响,了解近代服饰的变化。 2.比较中国近代与现代生活的变迁,学会用发展的观点和方法分析问题。理解照相与电影对保存历史资料的作用。通过学习社会生活的变迁,理解社会是不断发展、不断创新的道理。 3.通过社会生活变化,认同学习和借鉴先进物质文明的必要性和正确性。树立为创造和借鉴先进物质文明而发奋图强的理想。 自主学习 随堂演练 一、选择题 1.照相术传人中国的时间是( ) A.19世纪30年代 B.19世纪40年代 C.19世纪晚期 D.20世纪初期 2.对于电影的说法,错误的是( ) A.1895年,法国人发明电影。一年后传人中国,首先落户上海 B.1896年,上海徐园“又一村”放映《定军山》,这是近代第一次放映电影 C.20世纪初,电影从无声默片发展成为有声电影 D.20世纪30年代,中国电影事业初具规模 3.中华民国时期的男性新国民必须要做的是( ) A.剪去辫子 B.脱掉长袍 C.禁止缠足 D.中山装 4.中华民国时期,颁布法令规定不许叫的称呼是( )

A.李先生 B.王君 C.赵科长 D.张老爷 5.民国时期最具特色的服装是( ) A.西服 B.中山装 C.高领装 D.运动装 二、非选择题 6.阅读材料,回答问题: “查前清官厅视官等高下,有大人、老爷等名称,受之者增惭,施之者失体,殊为共和政体之玷” 一一孙中山 (1)材料反映了什么现象?孙中山对这种现象的认识是什么? (2)中华民国临时政府是怎祥对待这种现象的?说明了什么? 7.概括民国时期社会生活变迁的具体表现。 活动探究 近代老百姓使用的日常生活用品有许多是从外国进口的,因此,许多东西都带有个“洋”字。直到今天,从许多老人口中仍能听到一些带“洋”字的物品名称。请你调查一下,哪些物品原来带有“洋”?为什么现在不这么称呼? 视野拓展 废除缠足陋习 缠足是我国妇女在封建社会所受的压迫之一。废除缠足的陋习经历了长期的过程。在太平天国时期,在女军中一部分妇女宣传放足。天国还采取了一些强令手段,禁止缠足,如“妇女不准缠足,违者斩首”。至清朝末年,康有为、梁启超、谭嗣同等维新派都反对妇女缠足,组织“不缠足会”“天足会”,宣传放足。辛亥革命后,孙中山先生曾发布《通饬各省劝禁缠足文》,宣传放足,禁止缠足。北伐战争期间,北伐军所到之处,倡导妇女解放,破除缠足陋习。到20世纪中叶,缠足这一陋习终于销声匿迹了。 答案: 第11课社会生活的变迁 一、选择题

第11课社会生活的变迁 一、教材分析 本节课是八年级历史上册第二单元《近代化的艰难起步》中不可或缺的一部分,体现中国近代化艰难起步的完整性。教材涉及的内容丰富多彩,属于实际生活的典型事例,以学生的实际生活入手,从学生感兴趣的话题出发,虽然理论性不强,但是目的在于增强课程内容与学生实际生活间的联系。 本课的主题是了解清末民初中国社会生活的变迁情况,分析原因,使学生一步步理解到随着社会的进步、人类文明的发展以及世界文化的交流等,人类的生活必将会发生重大的变化。这些都反映了时代发展的必然性。 从教材内容来看,由“照相与电影的出现”、“剪发辫改称呼”和“服饰的变化”三个部分组成,这三个子目内容是有着内在的联系的。从清末民初人们生活的变化,反映出清末民初人们思想的变迁。 二、学情分析 初二学生已经学过了一年多的历史知识,在知识含量和学习方法上已经有了一定的积累,有一定的自主学习水平和合作探究精神。本节课教材涉及的内容又属于实际生活的典型事例,这部分内容较为丰富、生动、贴近日常生活,所以应在课前让学生实行一定的文字、实物、图片及音像资料的收集工作,在课堂上要大胆放手,充分的相信学生,把尽量多的知识教给学生自己去学习探究,并通过实际生活中的现象和即兴表演,引导学生的思路,使其形成分析问题和解决问题的水平,形成对历史的认同感。 三、课程标准及三维目标 课程标准: 知道照相机和电影等在中国出现的史实。 了解民国以来剪发辫,易服饰,改称呼等社会习俗方面的变化。 教学目标 知识与水平:通过学习学生知道照相和电影在中国的出现和发展。了解民国初年剪发辫、改称呼等基本史实,分析其原因。并通过清末民初人们服饰的变化来了解社会的变化。通过对民国初年社会生活变迁的讨论、分析和相关图片的搜集,让学生得出这是社会发展、历史进步的结论,从而学生的分析、归纳水平和收集历史信息的水平都得到了锻炼。 过程与方法:学生通过搜集旧照片、旧服饰等图片资料,加深了直观理解;通过学生表演课本剧,理解社会在持续地发展变化。通过小组不同形式的合作学习培养学生的自主学习水平、小组合作意识、创新和探究水平。 情感态度与价值观:中国近代社会受西方影响发生变化等都反映了时代发展的必然性,是一种历史的进步。通过学习学生的社会进步观和与时俱进的革命精神得以形成和提升。通过中国近代社会生活同现代社会生活的比较学生能够学会用发展的观点、历史纵向比较的方法。 教学重点:了解清末民初中国社会生活的变迁情况,即知道照相、电影的出现以及剪发辫、改称呼、易服饰等社会生活变化的表现。 教学难点:分析剪发辫、改称呼的原因和尝试从服饰的变化中了解社会的变化与发展。 四:〖教学方法〗 师生谈话法,表演法,讨论法,比较法,学生活动法(自学互论,展示材料),教师点评、学生自评互评相结合。 五:教学过程

第11课社会生活的变迁 【教学目标】 了解照相术诞生及其发展的概况、中国电影事业的发展。民国初期在负是、称呼、发式等方面的变化。通过对生活中学生看过的电影中人物的服饰、发形、称呼的异同来分析这些习俗和社会背景的联系。 通过引导学生历史与现实结合、艺术与实际相结合分析历史现象提高学生的知识应用能力。布置学生设计体现个性和时代特色的服装培养学生的发散思维能力和创造力。 【教学重难点】 重点:剪发辫,改称呼。 难点:为什么说剪辫子是革命的象征? 【教学过程】 一复习提问: (1)新变法时期留下的唯一成果是什么? (2)你认为民国初期在文化与教育方面最有意义的举措是什么?为什么? 二、整体认识本课,训练学生的快速阅读理解和概括能力 学生快速阅览全文考虑:本课从哪些方面体现了清末民初社会生活的变迁?教师对学生的回答加以补充和总结引导学生对本课的内容知识进行宏观把握。明确本课从科技、习俗、服饰三方面体现了社会生活的变迁。 三、照相与电影的出现 1学生讲述自己对照相的感受,以社会现象说明照相在现实生活中的普及。激发学生对照相技术起源的探究欲望。 2学生以资料展示的方式来说明照相技术的诞生经过。 3学生读课文了解照相技术在中国的传播,及在中国产生的影响。 4学生展示资料介绍电影的发明和电影业的发展概况。电影在中国的传播。讲解中国首次放映电影的场面,中国电影事业的发展。解决几个基本问题:(1)中国第一次放映电影是何时?在当时产生了什么反映?中国人自己拍摄的第一部电影是什么?中国电影业的发展概况如何? 四、剪发辫改称呼 1结合电影《桔子红了》的人物个性、人物的着装、称呼、发式的不同分析民国初期在称呼、发式方面的变化,并让学生分析讨论发生变化的原因。变化的实质。 2 读课文,了解具体的变化内容。考虑变化的意义? 3出示雕塑公园的雕塑《衣钵》,引导学生对中山装进行探究,加深对中山装意义的理解。 4了解此时中国其他占重要地位或有特色的服饰。 5教师出示资料《中国服饰》让学生欣赏评价,增强学生的美感,拓宽学生的知识面。 五自我设计 让学生设计一件服饰和一种发形,通过此作业来发现学生的创造精神。考察学生对美的理解与鉴赏能力。发现创造性个性。 总结:由学生总结本课的内容,教师进行纠正补充。 【作业布置】 课堂练习:做材料分析。自我测验、目标检测。 【习题设计】

《社会生活的变迁》教学设计 教材分析 本课是第六单元科技文化与社会生活第19课内容。社会生活是社会生产力水平的反映,是社会进步程度的表现。中华人民共和国成立后,我国的社会生活和社会面貌发生了深刻的变化。改革开放以来,我国的生产力水平又迈上了一个新台阶。从衣、食、住、行、用等方面来看,人民的生活条件有了很大改善,消费水平和消费质量明显提高,生活总体上达到了小康水平。交通、通信建设有了突飞猛进的发展,深刻地改变着人们的思想观念和生活方式。这些内容和学生的生活体验有直接密切的关系,这是本课内容的独特之处。 教学目标 【知识与能力目标】 1.了解中华人民共和国成立以后人民生活发生根本变化、生活水平不断提高的状况;2. 知道改革开放前后人们在衣、食、住、行、用等方面发生的变化,理解产生这一变化

3. 了解我国交通、通信事业的发展状况,分析交通、通信的发展,对我国人民生活的影响,提高学生分析历史问题的能力。 【过程与方法目标】 1.搜集与人们生活变化有关的材料,进一步掌握搜集和整理资料的方法; 2.通过讲述人们衣、食、行、用方面的变化,尤其是我国交通通信的不断发展,加强对改革开放巨大成就的认识,提高语言表达能力。 【情感态度价值观目标】 1.了解人民生活的巨大变化,培养热爱中共、热爱祖国、热爱社会主义的情感; 2.理解并自觉践行社会主义核心价值观,树立为实现中华民族伟大复兴的中国梦而不懈奋斗的信念。 教学重难点 【教学重点】 改革开放前后,人们衣食住行的变化 【教学难点】 社会生活变迁的原因 课前准备 1.多媒体课件; 2.学生完成课本相应预习内容; 教学过程: 一、导入新课 ◆引发学生讨论:你最希望拥有的四件家庭物品是什么?学生各抒己见。 在新中国成立后至改革开放之前,社会上流传着所谓“四大件”的说法,它们是一般家庭中的高级消费品,被看作是当时高生活水平的标志。“四大件”指的是当时国家有能力出产,而为各个家庭所希望拥有的四件家庭物品——手表、缝纫机、自行车、收音机。 我们总结了同学们的答案,似乎者四样东西与我们的生活息息相关而且非常普遍——房子、汽车、电脑、手机,它们是我们现在口中的“四大件”,由此可见,随着时间的推移,我们的生活发生了巨大的变化,这种变化具体体现在哪些方面呢?一起走进第19课社会生

新概念英语第一册笔记新版:第19课 If someone has deceived you, don't get angry with him, because everybody wants to make a living. And the way of life is so narrow that you cannot but run into others. It's nearly the end of the last year, most of us have the habits to recollect what happened in the last year:something good, something bad, something sad, something happy … But no matter what happened, I think, the best choice for everybody is try to be happy. Lesson 55 The Sawyer family [词汇] live v. 住,生活 stay v. 呆在,停留 Home n. 家;adv. 到家 housework n. 家务 lunch n. 午饭 afternoon n. 下午 usually adv. 通常 together adv. 一起 evening n. 晚上 arrive v. 到达 night n. 夜间

live in(at) stay at Home do the housework do one's Homework have lunch, eat one's lunch in the afternoon at night tell 告诉 mince 肉馅 chicken 鸡肉 butcher 屠夫 meat 肉 husband 丈夫 beefsteak 牛排 beef 牛肉 truth 实情,真话 together 一起 usually 通常 grape 葡萄 peach 桃子 tomato 西红柿

第19课《社会生活的变迁》 知识点一:日常生活的变化 1.新中国成立前后变化: 从物价飞涨,民生凋敝到人民当家作主,经济恢复,物价稳定,人民生活发生了根本变化,生活水平不断提高 2.改革开放前后变化 3、问题思考:过去人们觉得难以下咽的野菜、窝头,今天吃起来好像味道很不错。人们的感觉为什么发生了变化? 改革开放前:过去物资比较质乏,人们可以选择的食物品种较少。 改革开放后:食物琳琅满目,讲究营养均衡、粗细搭配、绿色食品,健康饮食。 4、绿色食品是“绿”色的吗?

是指按特定生产方式生产,并经国家有关的专门机构认定,允许使用绿色食品标志的无污染、无公害、安全、优质、营养型的食品。 在许多国家,绿色食品又有着许多相似的名称和叫法,诸如“生态食品”、“自然食品”、“蓝色天使食品”、“健康食品”、“有机农业食品”等 知识点二:交通、通信的不断发展 一、交通的发展 1、成果:铁路、公路、民用航空、水运和地下轨道交通建设飞速发展,已形成综合交通运输网 2、归纳交通发展的表现: 3、影响:随着交通设施的改善和人民生活水平的提高,人们的出行方式也发生了很大的变化。 4、列表归纳人们的衣、食、住、行、用在改革开放前与当今社会变化的表现,并说出对我国人民生活的影响。

影响:缩小距离行程,为人们的出行提供了方便;方便了人与人之间的联系 5、改革开放以来,人们的衣食住行发生了巨大变化的根本原因是? 根本原因是改革开放后,我国社会生产力进一步发展。 6、分析新中国成立以来特别是改革开放以来,我国人民日常生活变化的原因。 新中国成立后,废除了阻碍生产力发展的旧制度,建立了适应生产力发展的社会主义新制度,使我国人民的生活水平逐步提高。 改革开放解放了生产力,为生产力的发展注人了新的活力,使人们在衣、食、住、行等方面都发生了巨大的变化。 二、通信的发展 1、新中国成立后:国家不断增强对电信事业的投资,逐步形成全国电信网络。 改革开放后:电信产业快速发展 成就:①如今,我国的电信网络规模和用户数均居全球第一,发展速度也位居世界前列 ②在全国大多数地区,固定电话已经进入千家万户,移动电话的使用十分 普遍。 ③中国互联网发展迅速。中国网民规模扩大,互联网普及率越来越高。 影响:通信事业的发展和通信方式的变迁,使信息的传递变得快捷和简便,深刻地改变着人们的思想观念和生活方式。 2、四大件”反映出的社会生活变迁:

第19课社会生活的变迁 班级__________ 姓名__________ 【学习目标】 1.了解改革开放前后,人们在社会生活方面发生的变化 2.知道中国在交通、通讯方面的进步 【学习重点】改革开放前后,人们衣食住行的变化 【学习难点】帮助学生正确理解交通、通讯的进步对社会进步的重要作用 【学习过程】 一、自主学习 1.衣:(1)买衣服要凭,数量有限,色彩和样式单调。 (2)人们的衣着变得丰富多彩起来,服饰成为人们、的方式。 2.食:(1)饮食结构比较单一,有些农村甚至没有解决最基本的问题。 (2)人们不但能“吃饱”,而且还要“吃好”,讲究、粗细搭配,等科学卫生的概念深入人心。 3.住:(1)住房比较,室内设施简单。 (2)人均住房面积扩大,和明显改善。 4.行:(1)交通条件。 (2)铁路、、、水运和地下轨道交通建设飞速发展,已形成运输网。 5.用:(1)人均可支配收入、纯收入低。 (2)成为了人们日常生活的一部分。 6.通信:(1)通信落后,人与人之间联系不便。 (2)电信网络规模和用户数均居全球第一,发展速度也位居世界前列。信息的传递变得快捷和简便,深刻地改变着人们的思想观念和。 二、合作探究 我国人民衣食住行用发生如此变化的主要原因是什么?

三、练习巩固 1.下列选项中,属于改革开放前出现的现象的是() A.讲究营养均衡,粗细搭配,吃绿色食品 B.大家都穿着千篇一律的灰色中山装或蓝色解放装 C.出门旅游的人越来越多,开私人汽车出行的人占了一定的比重 D.人们可以在网络上购物 2.下列能够反映改革开放以来我国居民生活变化的是() ①人们上网浏览信息、发E-mail ②人们使用粮票、布票购买东西 ③70年代住草房,80年代住瓦房,90年代住楼房 ④从北京乘坐京沪高铁到达上海 A.①②④ B.②③④ C.①③④ D.①②③④ 3.解决城市交通堵塞问题的根本出路在于() A.实行“公交优先” B.加强交通管理 C.减少汽车数量 D.发展道路、地铁、轻轨等硬件设施 4.阅读下列材料,回答问题。 材料:在发展经济的基础上,努力增加城乡居民的收入,不断改善人们的吃、穿、住、行用的条件,完善社会保障体系,改进医疗卫生条件,提高生活质量。 ——江泽民(1)改革开放前,人们在吃、穿、住、行、用等方面有什么特点? (2)改革开放后,人们在吃、穿、住、行、用等方面得到了怎样改善? 四、课后反思

第11课社会生活的变迁 单位:铁冲中学主备人:陈世厚审核人:陈世厚复备人:蔡黄鹏 教学目标: 知识与能力: 了解照相术诞生及其发展的概况、中国电影事业的发展。民国初期在负是、称呼、发式等方面的变化。通过对生活中学生看过的电影中人物的服饰、发形、称呼的异同来分析这些习俗和社会背景的联系。 过程与方法: 通过引导学生历史与现实结合、艺术与实际相结合分析历史现象提高学生的知识应用能力。布置学生设计体现个性和时代特色的服装培养学生的发散思维能力和创造力。 情感态度和价值观: 激发学生热爱科学、追求科学的思想。培养学生鉴赏美、创造美的能力。使学生认清历史的进步不仅在于科技、制度的进步生活习俗也是非常重要的一部分。重点:剪发辫,改称呼。 难点:为什么说剪辫子是革命的象征? 教学过程: 一复习提问: (1)新变法时期留下的唯一成果是什么? (2)你认为民国初期在文化与教育方面最有意义的举措是什么?为什么? 二、整体认识本课,训练学生的快速阅读理解和概括能力 学生快速阅览全文考虑:本课从哪些方面体现了清末民初社会生活的变迁? 教师对学生的回答加以补充和总结引导学生对本课的内容知识进行宏观把握。明确本课从科技、习俗、服饰三方面体现了社会生活的变迁。 三、照相与电影的出现 1学生讲述自己对照相的感受,以社会现象说明照相在现实生活中的普及。激发学生对照相技术起源的探究欲望。 2学生以资料展示的方式来说明照相技术的诞生经过。 3学生读课文了解照相技术在中国的传播,及在中国产生的影响。 4学生展示资料介绍电影的发明和电影业的发展概况。电影在中国的传播。讲解中国首次放映电影的场面,中国电影事业的发展。解决几个基本问题:(1)中国第一次放映电影是何时?在当时产生了什么反映?中国人自己拍摄的第一部电影是什么?中国电影业的发展概况如何? 四、剪发辫改称呼 1结合电影《桔子红了》的人物个性、人物的着装、称呼、发式的不同分析民国初期在称呼、发式方面的变化,并让学生分析讨论发生变化的原因。变化的实质。 2 读课文,了解具体的变化内容。考虑变化的意义? 3出示雕塑公园的雕塑《衣钵》,引导学生对中山装进行探究,加深对中山装意义的理解。 4了解此时中国其他占重要地位或有特色的服饰。