第3章 射线照相的影像质量

3.1 影像形成的简单分析

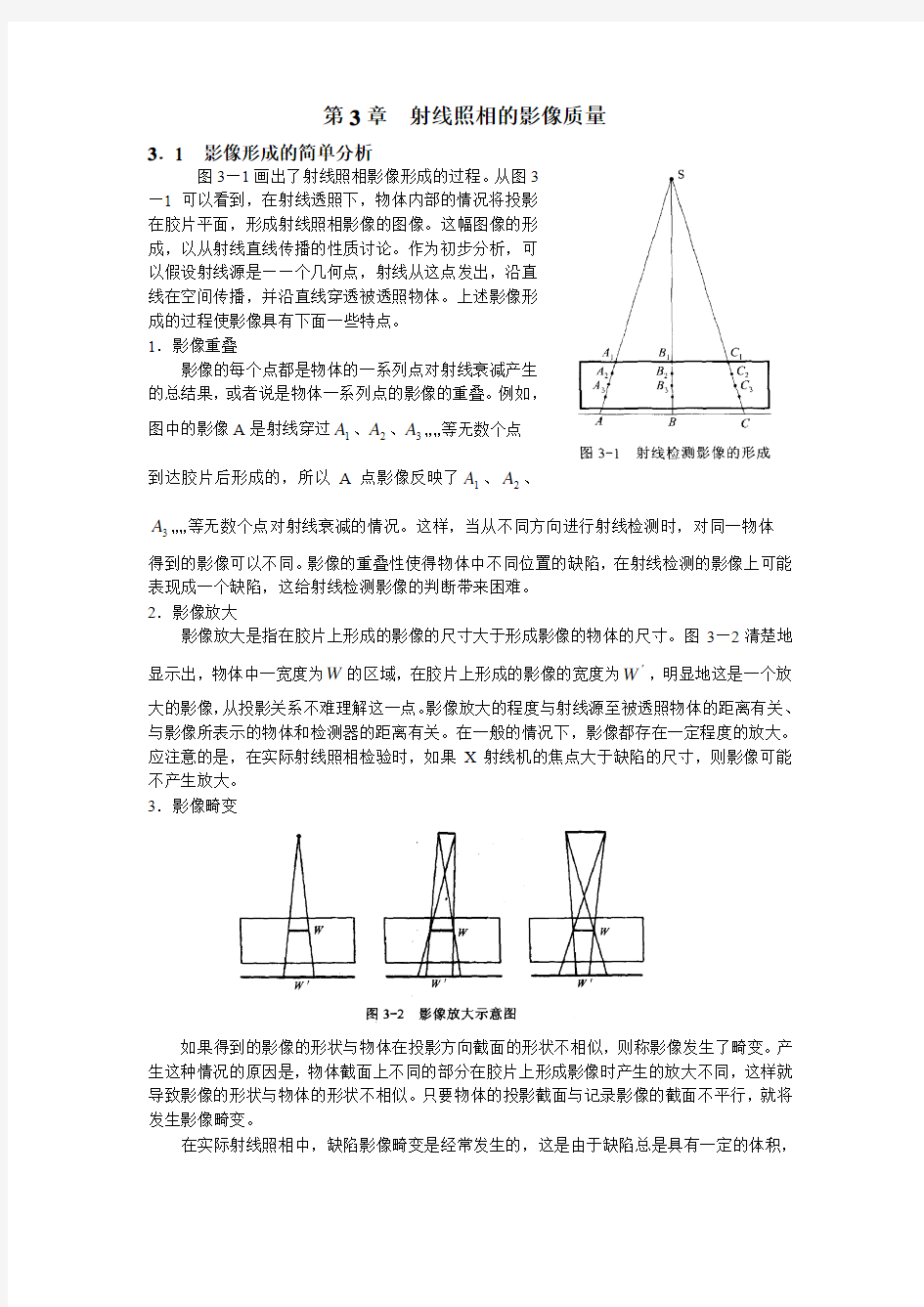

图3—1画出了射线照相影像形成的过程。从图3

—1可以看到,在射线透照下,物体内部的情况将投影

在胶片平面,形成射线照相影像的图像。这幅图像的形

成,以从射线直线传播的性质讨论。作为初步分析,可

以假设射线源是——个几何点,射线从这点发出,沿直

线在空间传播,并沿直线穿透被透照物体。上述影像形

成的过程使影像具有下面一些特点。

1.影像重叠

影像的每个点都是物体的一系列点对射线衰减产生

的总结果,或者说是物体一系列点的影像的重叠。例如,

图中的影像A 是射线穿过1A 、2A 、3A ……等无数个点

到达胶片后形成的,所以A 点影像反映了1A 、2A 、

3A ……等无数个点对射线衰减的情况。这样,当从不同方向进行射线检测时,对同一物体得到的影像可以不同。影像的重叠性使得物体中不同位置的缺陷,在射线检测的影像上可能表现成一个缺陷,这给射线检测影像的判断带来困难。

2.影像放大

影像放大是指在胶片上形成的影像的尺寸大于形成影像的物体的尺寸。图3—2清楚地显示出,物体中一宽度为W 的区域,在胶片上形成的影像的宽度为

W ,明显地这是一个放大的影像,从投影关系不难理解这一点。影像放大的程度与射线源至被透照物体的距离有关、与影像所表示的物体和检测器的距离有关。在一般的情况下,影像都存在一定程度的放大。应注意的是,在实际射线照相检验时,如果X 射线机的焦点大于缺陷的尺寸,则影像可能不产生放大。

3.影像畸变

如果得到的影像的形状与物体在投影方向截面的形状不相似,则称影像发生了畸变。产生这种情况的原因是,物体截面上不同的部分在胶片上形成影像时产生的放大不同,这样就导致影像的形状与物体的形状不相似。只要物体的投影截面与记录影像的截面不平行,就将发生影像畸变。

在实际射线照相中,缺陷影像畸变是经常发生的,这是由于缺陷总是具有一定的体积,

具有一定的空间分布,形状常常是不规则的,这些情况使得透照时将存在多个投影截面,不同的投影截面形成的影像的放大总是存在一些不同,就造成了影像畸变。理解射线照相影像的这些特点,对正确地评定底片上的缺陷具有重要意义。

3.2 影像质量

3.2.1 影像质量的基本因素

射线照相检验影像质量的基本因素,可以从金属边界射线照相的影像导出。

如图3-3所示,当透照一锐利的垂直的金属物体边界时,理想的情况应得到图3—3b所示的黑度分布曲线,即当从一个厚度过渡到另一个厚度时,对应的黑度应从一个黑度以阶跃的形式过渡到另一个黑度。但测量指出,实际的黑度分布并不是这种阶跃形式,而是如图3-3c所示,—在两个黑度之间存在一个缓慢变化的区域,使黑度逐渐地从一个黑度过渡到另一个黑度,缓慢变化区的黑度分布不是直线,而是一存在坡脚和肩部的曲线。这个缓慢变化区的宽度即是射线照相的不清晰度,一般记为U,它造成了射线照片上影像边界的扩展。进一步的研究发现,过渡区的的细致情况如图3-3d所示,即实际的黑度存在不规则的大大小小的不断变化,并不是单调均匀的变化。黑度不规则变化的统计平均值(统计标准差)称为影

σ。对应金属边界的黑度差称为该影像的对比度,记为?D。

像的颗粒度,记为

D

σ即是影像质量的基本因素,即射线照片上影像的质量由对比度、不清晰度、?D、U和

D

颗粒度决定。

对比度是影像与背景的黑度差,不清晰度是影像边界扩展的宽度,颗粒度是影像黑度的不均匀性程度。影像的对比度决定了在射线透照方向上可识别的细节尺寸,影像的不清晰度决定了在垂直于射线透照方向上可识别的细节尺寸,影像的颗粒度决定了影像可显示的细节最小尺寸。

3.2.2 影像的射线照相对比度

在射线照相中影像的对比度定义为射线照片上两个区域的黑度差,常记为?D。即如果

两个区域的黑度分别为'D 、D ,则它们的对比度为

D D D -=?' (3-1)

射线照片上影像的对比度常指影像的黑度与背景的黑度之差。

从物体厚度的一个小的增加量AT 产生的黑度变化,即可得到射线照相对比度的公式。如图3-4所示,设在厚度 之上局部叠加了一小的厚度T ?,而D 为对应厚度T 部分的黑度;'D 为对应厚度T T ?+部分的黑度。

显然,D ?是由厚度小增量T ?引起的两区域的黑度差。在第2章曾经给出,对胶片特性曲线的直线部分存在关系:

k H G D +=lg

k H G D +='''lg

式中,'

H 、H 为曝光量,它等于射线强度与曝光时间之积 t

I H It

H ''== 由于T 与T T ?+之差很小,因此D 与'D 之差也很小,所以可认为对应于D 与'

D ,的梯度

近似相等,因此对T ?引起的黑度差有 )lg (lg 'H H G D -=?

这样有

)lg()(lg 'It t I G D -=?

)lg('

I

I G D =? (3-2) 首先考虑简单的情况,即窄束、单色射线情况,从射线衰减规律有

T e I I μ-=0

)(0'T T e I I ?+-=μ

两式相除,得到

T e I

I ?-=μ'

所以

T e T I

I ?-=?-=μμ434.0lg lg '

将此式代入式(3-2),得到

T G D ?-=?μ434.0 (3-3)

这就是一个小的厚度增量(也就是小的厚度差)T ?,在窄束、单色射线情况下产生的对比度的公式。应指出的是,小厚度差T ?在垂直于射线透照方向应具有较大尺寸时才满足这个关系。

实际探伤时一般都是宽束射线情况,这是必须考虑散射线,即这时应采用宽束连续谱射线的衰减规律讨论式(3-2)。

S D I I I +=

'

''S D I I I +=

记I I I -=?',由于T ?很小,近似认为'S s I I =。因为存在I ?《I ,利用近似公式 x e x +=1(x <1 则有

I

I I I e

I I '1=?+=? 这样,从式(3-2)可以得到 )/(434.0lg()/I I e G D I I ?==??

由于

n

T I I +?-=?1μ 最后得到

n

T G D +?-=?1434.0μ (3-4) 对实际工件中的缺陷,严格地说,不能简单地应用式(3-4)计算,这时应考虑缺陷对射线的衰减特性。如果记缺陷的线衰减系数为'

μ,则式(3-4)应改写成 n

T G D +?--=?1)(434.0'μμ (3-5)

当存在'μ《μ或'μ=0时,也就是缺陷引起的射线衰减远小于同样大小的工件本身引起的射线衰减时,式(3-5)将转化为式(3-4)。

对于宽束连续谱射线情况,应注意的是,这时应认为式中的线衰减系数是对应于等效波长(能量)的线衰减系数。显然,式(3-4)包含了式(3-3)。

式(3-4)是射线照相检验技术理论的基本公式,它指导射线照相检验技术的基本考虑。 从式(3-5)可以看到,某个细节(缺陷)影像的射线照相对比度相关于一系列因素,这些因素决定于下列3个方面:

1)细节本身的性质和尺寸——T ?、'μ;

2)射线照相技术参数—— μ、n 、G ;

3)被透照物体本身的性质和尺寸——μ、n

。 为了得到较高的射线照相对比度主要应遵循以下几点:

1)选用可能的较低能量的射线透照——提高线衰减系数;

2)采取各种措施,减少到达胶片的散射线强度——降低散射比;

3)选用质量优良的胶片,采用良好的暗室处理技术——获得较高的梯度。

3.2.3 影像的射线照相不清晰度

影像的射线照相不清晰度是影像质量3个因素的另一个重要因素,本应该用清晰度描述

影像质量的这个方面,但由于定量地表述清晰度比较困难,所以在射线照相中目前广泛采用不清晰度概念描述影像的清晰度。

不清晰度描述的是影像边界扩展的程度。对工业射线照相,产生不清晰度的原因是多方

面的,其中最主要的是几何不清晰度和胶片固有不清晰度,此外还有屏不清晰度和运动不清晰度。几何不清晰度一般记为g U ,胶片固有不清晰度一般记为i U 。

几何不清晰度产生于射线源总是具有一定的尺寸,而不是个点。这样,当透照一定厚度

的物体时,按照几何投影(射线直线传播)成像原理,所成的像总要有一定的半影区,即边界扩展区,这就是几何不清晰度。图3-5画出了几何不清晰度的形成。

从图中可以看到,几何不清晰度与射线源焦点尺寸大小、射线源至胶片的距离、工件本

身的厚度(缺陷与胶片的距离)有关,从相似三角形容易得到几何不清晰度的计算公式

T

F dT U g -=

(3-6) 式中 d ——射线源焦点尺寸;

F ——焦距,即射线源至胶片的距离;

T ——工件射线源侧表面与胶片的距离、通常取为工件本身的厚度。

从图3—5或式(3—6),都可以看出,焦点尺寸越小、焦距越大、工件厚度越小则几何不清晰度也越小。在射线照相中几何不清晰度应控制在规定的范围,一般总是希望减少几何不清晰度,除了选择射线源外,.主要是通过改变焦距控制几何不清晰度。此外,正确地选定透照布置也能够减小几何不清晰度。

对于X 射线机来说,由于X 射线管的有效焦点尺寸在不同方向具有不同大小,因而,

如果严格地讨论射线照相中的几何不清晰度,它将是一个复杂的问题。工件中的缺陷,由于其位置的不同——位于不同的深度,也将具有不同的几何不清晰度。

胶片固有不清晰度是由于入射到胶片的射线,在乳剂层中激发出的次级电子的散射产生

的。在射线与乳剂的相互作用中产生的次级电子,能够从产生它们的卤化银颗粒到达其他的卤化银颗粒,并使这些卤化银颗粒成为可显影的,这使得每个射线光子产生的可显影的卤化银颗粒成为具有一定分布的区域。因此,在显影时,不仅受到射线照射的曝光区,而且曝光区的周围,都将显现一定的黑度。这就使锐利的边界的影像扩展成为具有一定分布的黑度区,分布区的宽度称为胶片固有不清晰度。分布区的宽度决定于次级电子,在乳剂层中能量损失的过程,因此胶片:固有不清晰度决定于射线的能量。图3—6是胶片固有不清晰度与X 射线能量关系的曲线,表3—1列出了部分X 射线透照电压的胶片固有不清晰度之值。

在射线照相中,由于胶片吸收的射线能量只占入射射线能量的很少部分,因此经常采用增感屏(关于增感屏将在第4章讨论),利用增感屏吸收射线能量后产生的次级效应,如发射电子、发射荧光等,增加射线对胶片的曝光量。当使用增感屏时,由于增感物质对射线的散射或次级效应带来的散射,将产生一个新的不清晰度,即屏不清晰度,记为Ue 。荧光增感屏即使对于较低能量的射线也能产生较大的不清晰度(见表3—2),金属箔增感屏在厚度较大

时也将产生不清晰度,但不清晰度都很小,所以,对金属增感屏一般不考虑它引起的不清晰度。

如果在射线照相过程中,射线源与工件存在相对移动,则将产生另一个不清晰度,即运动不清晰度,常记为Um 。实际上这种相对运动相当于加大了射线源的焦点尺寸,因此必然导致新的不清晰度。对于常规射线照相技术,一般都认为不存在运动不清晰度。对于扫描(移动)射线照相技术,运动不清晰度是一必须进行分析的重要问题。

由以上各种原因产生的不清晰度,共同构成射线照相总的不清晰度,总的不清晰度记为U 。对于通常的射线照相,因为不使用荧光增感屏,射线源与工件之间也不认为存在相对运动,所以只考虑几何不清晰度和胶片固有不清晰度,它们共同构成了总的射线照相不清晰度。许多人研究过总的不清晰度与几何不清晰度和胶片固有不清晰度的关系,提出过不同的从几何不清晰度和胶片固有不清晰度计算总的不清晰度的关系式, 目前比较广泛采用的关系式是

2

22i g U U U += (3-7)

有时也采用下面的关系式 3

33i g U U U +=

3.2.4 影像的颗粒度

即使在均匀的曝光下,影像黑度的分布也存在不均匀性, 颗粒度就是描述黑度的不均匀性的概念。

将射线照片放大到一定程度,眼睛就可以看到影像的黑度存在起伏的状况,这就是所说的颗粒度。不同类别的胶片在射线照相中形成的影像具有不同的颗粒度,感光度高的胶片颗粒度大,感光度低的胶片颗粒度小。

颗粒度是卤化银颗粒尺寸和在乳剂中分布的随机性、射线光子被吸收的随机性的反映。 颗粒度除了与胶片本身的性质有关外,主要与射线能量和曝光量有关,也与显影条件和显影过程有关。对于某种类型的胶片,在较低能量的射线和较大的曝光量下透照,可以得到较小的颗粒度,反之,将增大颗粒度。显影条件与胶片特性不符合,显影过程不足或过度,也将引起颗粒度增大。

颗粒度限制了影像能够记录和显示的细节的最小尺寸。一个尺寸很小的细节,在颗粒度较大的影像中,或者不能形成自己的影像,或者其影像将被黑度的起伏所掩盖,无法识别出来。

3.2.5 不清晰度对对比度的影响

当存在不清晰度时,研究指出,如果细节影像的宽度尺寸小于射线照相总的不清晰度,那么不清晰度将引起它的影像的对比度降低。这将严重影响宽度尺寸较小的细节的影像的可识别性,也就是将影响细小缺陷(如裂纹、细小孔洞等)的可检验性。

U

W D D 0

?=?(U W ≤) 式中 U ——射线照相总的不清晰度:

W ——细节影像的宽度,

0D ?——不清晰度为0时影像的对比度;

D ?——不清晰度为U 时影像的对比度。

它给出了细节影像对比度因存在不清晰度降低的变化规律。图3—7给出的是设不清晰度曲线为直线时,不清晰度对对比度影响的作用,它给出的结果与式(3—8)相同。

3.3 射线照相灵敏度

3.3.1 概念

决定射线照片影像质量的3个因素是对比度、不清晰度、颗粒度。在日常的射线照相检验工作中并不直接测量射线照片影像的对比度、不清晰度、颗粒度,而是设计了一些方法综合地测定影像质量。现在广泛采用射线照相灵敏度这个概念,描述射线照片记录、显示细节的能力(射线照片记录和显示缺陷的能力)。射线照相灵敏度是通过一些规定形式的细节,在射线照片上被记录和显示的程度,描述射线照片上形成的影像的质量,它在一定程度上 综合评定了影像质量3个基本因素对影像质量的影响结果。

目前,测定射线照片的射线照相灵敏度采用像质计(像质指示器、透度计),最广泛使用的像质计主要有3种:丝型像质计、阶梯孔型像质计、平板孔型像质计,此外还有槽型像质计等。各种像质计设计了自己特定的鲒构和细节形式,规定了自己的测定射线照相灵敏度的方法,因此,不同像质计给出的射线照相灵敏度不能简单互换。就是说,用不同像质计即使得到的射线照相灵敏度值相同,也并不表示射线照片的影像质量相同。哪种像质计更能准确地表示影像质量、更能灵敏地反映影像质量与射线照相技术的关系,还需要深入研究。 射线照相灵敏度的表示方法有两种,一种称为相对灵敏度,另一种称为绝对灵敏度。相对灵敏度以百分比表示,即以射线照片上可识别的像质计的最小细节的尺寸与被透照工件的厚度之比的百分比表示。绝对灵敏度则以射线照片上可识别的像质计的最小细节尺寸表示。用像质计测定的射线照相灵敏度也称为细节灵敏度,即它表示某种特定形状的细节在使用的射线照相技术下可被发现的程度,它不完全等同于同样尺寸的自然缺陷可被发现的程度。

3.3.2 丝型像质计

丝型像质计由于结构简单、易于制作,已被世界各国广泛采用,国际标准化组织也将丝型像质计纳入其制订的射线照相标准中。丝型像质计的型式、规格已逐步统一。

丝型像质计的基本样式如图3—8所示,它采用与被透照工件材料相同或相近的材料制作的金属丝,按照直径大小的顺序、以规定的间距平行排列、封装在对射线吸收系数很低的透明材料中,或直接安装在一定的框架上,并配备一定的标志说明字母和数字。不同国家的

标准对丝的直径与允许的偏差、长度、间距、一个像质计中丝的根数及标志说明等都做出了各自的规定,对丝的材料有的标准作出了比较具体的规定。丝型像质计主要应用在金属材料。

关于丝的直径,现在各个国家一般都采用公比为(近似为1.25)的等比数列决定的一个优选数列,并对丝径给以编号,我国有关标准对丝径的规定如表3-3所示。

我国的丝型像质计,将表3-3中列出的19根丝分成五组;1~7、6~12、10~16、12~18、13~19,每个像质计包含其中一组丝,适用于不同的厚度。在制作成丝型像质计时,丝长一般为50mm,间距一般为5mm。经常见到的是前面三组,并常分别称为第1、II、Ⅲ号线型像质计。在射线照相中究竟选用哪一组像质计,应按照透照厚度和技术要求决定,所应识别的丝不应处于所在组的边缘。例如,要求识别第7号丝,则应选用6~12号这组,而不应选取1~7号这组。

使用时,丝型像质计放置的数量、位置和具体的安放方法等应符合有关标准的规定。一般的规定主要是,原则上每张底片上都应有像质计的影像,像质计应放置在工件射线源侧的表面上,且应放置在透照区中灵敏度差的部位。当像质计放置在工件胶片侧表面时,应附加标记(一般是字母“F”)。多数标准对丝型像质计的识别性都规定:在底片上至少可清晰看到连续10mm长的丝的影像时,则该丝认为是可识别的。

除了上面的常规样式的丝型像质计外,针对不同的应用,我国标准也规定了一些非常规或专用型的丝型像质计,如等径型丝型像质计、双丝或三丝型丝型像质计等。

丝型像质计的相对灵敏度规定为:在射线照片上可识别的金属丝最小直径与工件的透照厚度的百分比,即

(?

d

S

=T

%

100

)

/

W

S——丝型像质计射线照相灵敏度;

式中

W

d——射线照片上可识别的金属丝最小直径;

T——丝型像质计射线照相灵敏度;

但目前的射线照相检验标准已很少采用这种规定的灵敏度了,这主要是因为同一个相对灵敏度值(例如2%),对不同的检验厚度,可能是很好的灵敏度,也可能是很差的灵敏度。在一些较早的射线照相检验标准中,曾错误地使用相对灵敏度作出了规定。因此,现在基本上都是直接规定不同的透照厚度范围应识别的丝径。

我国的少数标准还采用过较早原西德标准的“像质指数”规定灵敏度。原西德标准规定,像质指数z按下式计算

=

6-

10

Z lg

d

并应对得到的数值取整数。实际上得到的值就是丝径对应的丝号,并没有带来新的意义。3.3.3 其他侮质计

1.阶梯孔型像质计

阶梯孔型像质计的基本结构是在阶梯块上钻上直径等于阶梯厚度的通孔,孔应垂直于阶梯表面、不做倒角。常用的阶梯形状是矩形和正六边形,典型的设计如图3—9所示。为了克服小孔识别的不确定性,常在薄的阶梯上钻上两个孔。

与丝型像质计一样,阶梯的材料应与被检工件的材料相同或相近,阶梯的厚度尺寸与丝型像质计的金属丝直径尺寸相同。阶梯孔型像质计的射线照相灵敏度规定为,在射线照片上可识别的最小孔所在的阶梯的阶梯厚度与工件的透照厚度的百分比,即

=T

h

(?

S

%

100

)

/

h

S——阶梯孔型像质计的射线照相灵敏度;

式中

h

h——可识别的最小孔所在的阶梯的厚度:

T——工件的透照厚度。

由于在射线照片上丝的可识别性与孔的可识别性并不相同,因此,即使丝型像质计灵敏度与阶梯孔型像质计灵敏度相同,也并不表示射线照相灵敏度相同。表3-4给出的是采用完全相同的射线照相技术、透照同一工件所得到的丝型像质计灵敏度和阶梯孔型像质计灵敏度。既然采用的是相同的射线照相技术,又是透照同一工件,那么应该得到相同的影像质量,也就是得到相同的射线照相灵敏度,但不同的像质计给出的值不同。表3-4也提示我们,在射线照相中,不同形状的缺陷(性质相同)其可检验性将存在差别。

阶梯孔型像质计主要在欧洲地区应用,有试验报告报导,在显示射线照相技术变化对影像质量的影响方面,它比丝型像质计更灵敏一些。

2.平板孔型像质计

在美国广泛使用一种特殊型式的像质计,并且仍称为透度计,这就是平板孔型像质计。也可以认为它是一种特殊的阶梯孔型像质计。

平板孔型像质计是在均匀厚度的平板上钻上3个通孔,如果板的厚度为了,则3个孔的直径分别为1T 、2T 、4T ,1T 孔位于中间。板厚应选为透照厚度的1%、2%或4%,板的材料应与被透照工件的材料相同或相近。平板孔型像质计的典型样式如图3-10所示。图3—10a 的设计适于较小透照厚度,图3—10b 适于较大透照厚度。

平板孔型像质计用T n n 21-的方式规定灵敏度级别,其中1n 、2n 为两个常数,1n 是以透照物体厚度的百分数表示的像质计板厚,2n 是应识别的最小孔径为像质计板厚T 的倍数。1n 、2n 都只取1、2或4。例如,4-2T 这个灵敏度级别,表示所使用的像质计板厚了应是透照厚度的4%(即,=1n 4),至少应能识别像质计上直径为像质计板厚2倍的孔(即,2n =2)。由于1n 、2n 都只取l 、2或4三个数中的一个,所以平板孔型像质计共可以规定出9个灵敏度级别,即

.

44,24,14;42,22,12;

41,21,11T T T T T T T T T ---------

在射线照相检验中,以规定应达到的灵敏度级别规定技术级别要求。经常设立5个级别,即I-1T 、1-2T 、2-1T 、2-2T 、2-4T 。

对于平板孔型像质计在美国还规定了一个特殊的灵敏度——“等效透度计灵敏度”,简记为EPS 。所谓等效透度计灵敏度是指:对于每个灵敏度级别,采用与达到这个灵敏度级别

相同的射线照相技术时,2T 孔是可识别的最小孔的像质计板厚与透照厚度的百分比。这是类似于阶梯孔型像质计灵敏度的一种规定,但是,两者之间存在很大的不同。表3-5列出了平板孔型像质计各个灵敏度级别对应的等效透度计灵敏度值。

应该注意的是EPS 灵敏度既不等于阶梯孔型像质计灵敏度,也不等于丝型像质计灵敏度。例如,对2-1了灵敏度级别,其EPS 灵敏度为1,4%,而对应的阶梯孔型像质计灵敏度却是2.0% 。

3.双丝型像质计

双丝型像质计是一种特殊的像质计,它的基本结构是一系列的丝对(分为圆形截面和矩形截面两种),图3-11是圆形截面的双丝像质计的样式,矩形截面的双丝像质计仅是截面不同。像质计中的丝对由直径相等、丝的间距等于丝的直径的两根丝组成,这样的一系列不同直径的丝对按一定间距封装起来、并加上适当的标记构成了双丝型像质计。丝的材料应是钨等高吸收的物质,丝径的值和允许的偏差都有严格的规定。

双丝型像质计用于测定射线检测的不清晰度。有关标准中规定,不清晰度等于不能清晰区分为两根丝的丝对中直径最大的丝对的直径的2倍(对绝大多数测定情况)。

3.4 细节影像的可识别

在射线照片上一个细节的影像是否能被眼睛识别出来,简单地说,决定于它的对比度。按照有关的理论,这个缺陷影像的对比度D ?必须满足两个条件:

1)min D D ?≥?

2)D D σ)5~3(≥?

m in D ?——识别该细节(缺陷)影像所需的最小黑度差;

D σ ——射线照片影像的颗粒度。

第一个条件是从眼睛的视觉特性提出的。眼睛可识别的最小黑度差决定于眼睛的视觉特性,它主要取决于照明亮度和细节影像的形状、尺寸。这个值的大小与影像的形状和尺寸相关,同一尺寸不同形状的影像,这个值不同:同一形状不同尺寸的影像这个值也不同。影像的尺寸越小,识别其影像所需要的黑度差越大。因此,为了在射线照片上识别小的细节影像,必须使它产生较大的对比度。而识别一个较大的细节影像,则只需一较小的对比度。例如,在适当的照明条件下,识别一些细节影像所需的最小黑度差为

细长丝状影像:m in D ?=0.006

细小点状影像:m in D ?=0.008

较大点状影像:m in D ?=0.006

第二个条件是从统计理论的信噪比概念提出的,即信号必须高于噪声3~5倍,才能从

背景噪声中识别出信号,即影像的颗粒度小时,识别细节影像所需要的对比度可以低;影像的颗粒度大时,识别细节影像所需要的对比度要高些。

上述条件是理解射线照相检验控制射线照片黑度的基本出发点之一。

各种细节的对比度公式见附录A。

第六章射线照相底片的评定 大连开发区质量技术监督稽查队陈伟 6.1 评片工作的基本要求通过射线照相,使缺陷在底片留下足以识别的影像。评片时,要考虑三要素: 第一要考虑的是底片质量必须符合标准要求; 第二应考虑与观片有关的设备和环境条件; 第三为评片人员对观察到的影像应能作出正确的分析与判断,这些都取决于评片人员的知识、经验、技术水平以及责任心。 6.1.1 底片质量要求 大家都知道,不同的检测标准对底片质量的要求有所不同,本部分按特种设备使用的《承压设备无损检测》JB∕T 4730·2—2005射线检测来评述底片质量。 1. 底片灵敏度 底片灵敏度又称像质计灵敏度,它是底片质量的最重要的指标,也是影像射线照相质量诸多因素的综合结果。底片灵敏度通常是用丝型像质计测定的,评片底片灵敏度的指标是像质计上应识别丝号,它等于底片上能识别的最细金属丝的编号。显然,给定透照厚度的底片上显示的金属丝直径越小,识别丝号越大,底片灵敏度就越高。对底片的灵敏度检

查内容包括:底片上是否有像质计影像,像质计型号、像质计规格、摆放位臵是否正确,能够观察到的金属丝识别丝号是否到达到相应技术等级规定等要求。 *有关像质计灵敏度的识别,请见JB∕T 4730·2—2005标准中的有关章节和附录A中的表A.1、表A.2和表A.3的要求和规定。 但应注意以下三点: ⑴、标准是用透照厚度W来确定应识别丝号的,即单壁透照W=T,双壁透照W=2T。 ⑵、既不是焊缝或热影响区上的丝号,也不是加垫板单面焊焊缝相邻的母材和垫板上金属区的丝号,而应识别的是焊缝相邻的母材金属区的丝号,且能够清晰地看到长度不少于10mm的连续金属丝,专用像质计至少应能识别两根金属丝。 ⑶、单壁透照,像质计若放于胶片侧时,应做对比试验,使灵敏度满足标准要求,并在像质计适当位臵加F标记。 ⑷、像质计的摆放应符合要求。 2、底片的黑度 底片的黑度是射线照相底片质量的又一重要指标,为保证底片具有足够的对比度,黑度不能太小。受观片灯亮度的限制,底片黑度又不能过大。标准规定,不同检测技术等级的底片评定范围内黑度D应符合下列规定:

射线照相工艺规程 本规程适用于是我公司在制造压力容器和压力管道安装过程中必须遵循的射线探伤通用工艺. 本守则依据标准: GB150-1998钢制压力容器、 GB151-1999 钢制换热器 TSG R0004-2009固定式压力容器安全技术规程 TSG D0001-2009 压力管道安全技术检测规程-工业管道 GB50235-1997 工业金属管道工程施工及验收规范 GB50148-1993 工业金属管道工程质量检验 JB/T 4730-005 承压设备无损检测 第一章(适用于压力容器) 1、对射线照相各项技术要求,针对压力容器的结构特点,提供保证射线 探伤工作质量所需遵循的通用工艺方法,本工艺射线探伤法符合 JBT4730.2-2005标准所规定的AB级照相法. 2、射线照相人员应经国家质量监督检验检疫总局培训、考核所颁发的特 种设备检验检测人员证后,RTⅠ或RTⅠ级以上资格人员担任. 3、射线照相须在全过程中严格按照射线照相工艺卡的各项参数进行操 作.“射线照相工艺卡”应由RTⅡ及其以上资格人员逐项填写编制,并经 无损检测责任人批准后使用. 4、射线胶片的使用与暗室处理按“管理制度汇编”暗室工作及制度执行.

5、摄片时机对一般材料,应在焊后12小时进行,对有延迟裂纹倾向的材料 应在焊后24小时进行. 6、委托探伤的压力容器焊缝必须有委托单位履行的无损探伤申请委托 单,申请单上必须有焊缝外观检验合格的见证和焊接检验员的签名. 7、射线照相前应对焊缝外观进行复验,焊缝表面的不规则状态在底片上 的图象应不掩盖焊缝中的缺陷与之混淆,否则应做适当的修整. 8、射线照相过程中的电离辐射防护应符合GB16357-1996《工业X射线 探伤放射性防护标准》GB18871-2002《电离辐射及辐射源安全基本标准》的有关规定. 9、射线照相的工艺要素和基本步骤: (1)透照方法的确定 (2)探伤编号方法 (3)几何条件的确定 (4)定位标记、识别标记、象质计的选用及摆放; (5)贴片及屏蔽散射线的措施 (6)射线窗口对焦 (7)曝光量的选择及操作 (8)底片质量自检

***公司 钢构作业指导书 钢结构焊缝射线照相检验文件编号: 版本号: 编制: 批准: 生效日期:

主题钢结构焊缝射线照相检验实施细则 生效日期 钢结构焊缝射线照相检验实施细则 1. 检测依据 1.1 GB50205-2001钢结构工程施工质量验收规范 1.2 JGJ81-2002建筑钢结构焊接技术规程 1.3 TB10212-2009铁路钢桥制造规范 1.4 JTG/T F50-2011公路桥涵施工技术规范 1.5 GB/T3323-2005金属熔化焊焊接接头射线照相 2. 适用范围: 适用于2~50厚材厚度的碳钢,低合金钢、不锈钢、铝及铝合金、钛及钛合金材料对接焊接、钢管对接、焊缝的X射线探伤。 3.设备仪器 X射线机(型号)具备有足够的穿透力 4. 检测技术要求 4.1按照GB50205-2001规范中第 5.2.4条的规定,当超声波探伤不能对缺陷作出判断时,应采射线探伤,其检验等级及缺陷分级按表1执行。 表1 4.2按照TB10212-2009规范中第4.9.14条的规定,对于母材厚度小于或等于30mm(不等厚对接时,按薄板计)的主要杆件受拉的横向、纵向对接缝除按表2的规定进行超声探伤外,还应按接头数量的10%(不少于一个焊接接头)射线照相检验。探伤范围为焊缝两端各250~300mm,焊缝长度大于1200mm,中部加探250~300mm。对表面余高不需磨平的十字交叉(包括T字交叉)对接焊缝应在十字交叉中心的120~150mm范围内进行100%射线照相检验。射线透照技术等级采用B级(优化级),焊缝内部质量达应到II级。 4.3按照JTG/T F50-2011规范中第19.6条的规定,射线探伤的质量分级、检验方法、检验部位和等级应符合表2的规定 表2

第三章射线照相质量的影响因素 3.1 射线照相灵敏度影响因素 3.1.1 概述 评价射线照相最重要的指标是射线照相灵敏度。所谓射线照相灵敏度从定量方面来说,是指在射线底片上可以观察到的最小缺陷尺寸或最小细节尺寸,从定性方面来说,是指发现和识别细小影象的难易程度。 灵敏度有绝对与相对之分,在射线照相底片上所能发现的沿射线穿透方向上的最小缺陷尺寸称为绝对灵敏度,此最小缺陷尺寸与射线透照厚度的百分比称为相对灵敏度。 由于工件中是否有缺陷,在探伤前是不可知的,经过探伤发现的缺陷,其沿射线穿透方向上的尺寸也是很难测定的。因此,用自然缺陷尺寸来评价射线照相灵敏度是不现实的。为便于定量评价射线照相灵敏度,常用与被检工件或焊缝的厚度有一定百分比关系的人工结构,如金属丝、孔、槽等组成所谓透度计,又称为象质计,作为底片影象质量的监测工具,由此得到灵敏度称为象质计灵敏度。需要注意的是,底片上显示的象质计最小金属丝直径,或孔径、或槽深,并不等于工件中所能发现的最小缺陷尺寸。即象质计灵敏度并不等于自然缺陷灵敏度。但象质计灵敏度越高,则表示底片影象的质量水平越高,因而也能间接地定性反映出射线照相对最小自然缺陷检出能力。 对裂纹之类方向性很强的面积型缺陷,即使底片上显示的象质计灵敏度很高,黑度、不清晰度均符合标准要求,有时也有难于检出甚至完全不能检出的情况。面积型缺陷检出灵敏度与象质计灵敏度存在着较大差异。造成这种差异的影响因素很多,例如焦点尺寸等几何因素的影响,射线透照方向与缺陷平面有一定的夹角而造成透照厚度差减小的影响等。要提高此类缺陷的检出率,就必须很好考虑透照方向及其他有助于提高缺陷检出灵敏度的措施。 射线照相灵敏度是射线照相对比度(小缺陷或细节与其周围背景的黑度差),不清晰度(影象轮廓边缘黑度过渡区的宽度),颗粒度(影象黑度的不均匀程度)三大要素的综合结果,而三大要素又分别受到不同因素的影响。 黑度是射线照相影象质量的基础,黑度与三大要素的关系可用图3.1表示 三大要素的定义和区别可用图3.2表示。 射线照相灵敏度的影响因素可归纳为表3.1。

全息照相实验报告 程子豪 2010035012 少年班01 一、实验目的: 1.了解全息照相记录和再现的基本原理和主要特点; 2.学习全息照相的操作技术; 3.观察和分析全息图的成像特性。 二、实验原理: 2.1全息照相原理的文字表述: 普通照相底片上所记录的图像只反映了物体上各点发光(辐射光或反射光)的强弱变化,显示的只是物体的二维平面像,丧失了物体的三维特征。全息照相则不同,它是借助于相干的参考光束和物光束相互干涉来记录物光振幅和相位的全部信息。这样的照相把物光束的振幅和相位两种信息全部记录下来,因而称为全息照相。 全息照相的基本原理早在1948年就由伽伯(D. Gabor)发现,但是由于受光源的限制(全息照相要求光源有很好的时间相干性和空间相干性),在激光出现以前,对全息技术的研究进展缓慢,在60年代激光出现以后,全息技术得到了迅速的发展。目前,全息技术在干涉计量、信息存储、光学滤波以及光学模拟计算等方面得到了越来越广泛的应用。伽伯也因此而获得了1971年度的诺贝尔物理学奖。 全息照相在记录物光的相位和强度分布时,利用了光的干涉。从光的干涉原理可知:当两束相干光波相遇,发生干涉叠加时,其合强度不仅依赖于每一束光各自的强度,同时也依赖于这两束光波之间的相位差。在全息照相中就是引进了一束与物光相干的参考光,使这两束光在感光底片处发生干涉叠加,感光底片将与物光有关的振幅和位相分别以干涉条纹的反差和条纹的间隔形式记录下来,经过适当的处理,便得到一张全息照片。 具体来说,全息照相包括以下两个过程: 1、波前的全息记录 利用干涉的方法记录物体散射的光波在某一个波前平面上的复振幅分布,这就是波前的全息记录。通过干涉方法能够把物体光波在某波前的位相分布转换成光强分布,从而被照相底片记录下来,因为我们知道,两个干涉光波的振幅比和位相差决定着干涉条纹的强度分布,所以在干涉条纹中就包含了物光波的振幅和位相信息。典型的全息记录过程是这样的:从激光器发出的相干光波被分束镜分成两束,一束经反射、扩束后照在被摄物体上,经物体的反射或透射的光再射到感光底片上,这束光称为物光波;另一束经反射、扩束后直接照射在感光底片上,这束光称为参考光波。由于这两束光是相干的,所以在感光底片上就形成并记录了明暗相间的干涉条纹。干涉条纹的形状和疏密反映了物光的位相分布的情况,而条纹明暗的反差反映了物光的振幅,感光底片上将物光的信息都记录下来了,经过显影、定影处理后,便形成与光栅相似结构的全息图—全息照片。所以全息图不是别的,正是参考光波和物光波干涉图样的记录。显然,全息照片本身和原来物体没有任何相似之处。 2、衍射再现 物光波前的再现利用了光波的衍射。用一束参考光(在大多数情况下是与记录全息图时用的参考光波完全相同)照射在全息图上,就好像在一块复杂光栅上发生衍射,在衍射光波中将包含有原来的物光波,因此当观察者迎着物光波方向观察时,便可看到物体的再现像。这是一个虚像,它具有原始物体的一切特征。此外还有一个实像,称为共轭像。应该指出,共轭波所形成的实像的三维结构与原物并不完全相似。

X 射线照相实验作业指导书范文 1 目的本检查的目的是用非破坏性的方法检测封装内的缺陷,特别是密封工艺引起的缺陷和诸如 外来物质、错误的内引线连接、芯片附着材料中的或采用玻璃密封时玻璃中的空隙等内部缺陷。本方法为MEMS 器件的X 射线照相检查确立了采用的方法、判据和标准。 2 设备 本试验所用设备和材料包括: a.X 射线设备,其电压范围应足以使X 射线穿透器件。焦距应适当,使得主要尺寸为 0.0254mm 的物体的图象比较清晰。 b.X 射线照片胶卷颗粒很细的工业X 射线胶卷,单乳胶或双乳胶均可。 c.X 射线照片观察器主要尺寸分辨率应为0.0254mm。 d.固定夹具—能把器件固定在要求的位置上,而不影响图象的准确性和清晰度; e。X 射线照片质量标准—具备能够验证检测全部规定缺陷的能力。f.胶卷盒—表面覆盖有至少1.6mm 厚铅材料的工作台,背部为铅材料的胶卷盒,以防止 辐射的背散射。3 程序 为了在灵敏度要求的范围内获得满意的曝光并得到用于X 射线照相试验的器件或缺陷特征的图象的最详细的细节,必须调整或选择X

射线曝光系数、电压、电流和时间。在满足上述要求的前提下,X 射线电压应最低,并且不超过150kV。 器件应安装在夹具中,以使其不受损坏或沾污,并在规定的适当平面上。夹具可是多种类型的带有铅隔膜或钡土的挡板可用来隔开多个样品,但要求夹具或挡板材料不妨碍从X 射线源到器件本体任何部位的观察。 3.1 试验 选择X 射线曝光系数以达到主尺寸分辨率为0.0254mm,失真小于10%,应对每一需要的 观察角度拍摄X 射线照片。3.2 X 射线照片的分析 采用本试验规定的设备检查K射线照片来确定每个器件是否符合本标准,有缺陷的器件应拒收。应在X 射线照片表面上没有眩光的低光强的条件下对X 射线照片进行分析。在投影型观察设备上及强度可变的适当光源下或适于X 射线检查的观察器上检查X 射线照片。应放大6~25 倍来观察X 射线照片。必要时可采用观察屏。不能清楚表示X 射线照片上用作为X 射线质量标准的图象特征的照片不得接收,应重新拍摄该器件的X 射线照片。 3.3 检查和接收标准 3.3.1 器件结构可接收的器件应是经X射线特征识别检查以表明具有规定的设计和结构。明显违背规定结构 的器件应拒收。 3.3.2 单个器件的缺陷

物理与光电工程学院 光电信息技术实验报告 姓名:张皓景 学号:20111359069 班级:光信息科学与技术专业2011级2班实验名称:全息照相实验 任课教师:裴世鑫

一、实验目的 1.了解光学全息照相的基本原理及其主要特点。 2.学习全息照相的拍摄方法和实验技术。 3.了解全息照相再现物像的性质、观察方法。 二、实验仪器 三、实验装置示意图 5底片 图1 全息照相光路 四、实验原理 全息照相是一种二步成像的照相技术。第一步采用相干光照明,利用干涉原理,把物体

在感光材料(全息干版)处的光波波前纪录下来,称为全息图。第二步利用衍射原理,按一定条件用光照射全息图,原先被纪录的物体光波的波前,就会重新激活出来在全息图后继续传播,就像原物仍在原位发出的一样。需要注意的是我们看到的“物”并不是实际物体,而是与原物完全相同的一个三维像。 1.全息照相的纪录——光的干涉 由光的波动理论知道,光波是电磁波。一列单色波可表示为: 2cos(t )r x A πω?λ =+- (1) 式中,A 为振幅,ω 为圆频率,λ 为波长,φ 为波源的初相位。 一个实际物体发射或反射的光波比较复杂,但是一般可以看成是由许多不同频率的单色光波的叠加: 1 2cos(t )n i i i i i r x A πω?λ==+- ∑ (2) 因此,任何一定频率的光波都包含着振幅(A )和位相(ωt+φ-2πr/λ)两大信息。 全息照相的一种实验装置的光路如图(1)所示。激光器射出的激光束通过分光板分成两束,一束经透镜扩束后照射到被摄物体上,再经物体表面反射(或透射)后照射到感光底片(全息干版)上,这部分光叫物光。另一束经反射镜改变光路,再由透镜扩大后直接投射到全息干版上,这部分光称为参考光。由于激光是相干光,物光和参考光在全息底片上叠加,形成干涉条纹。因为从被摄物体上各点反射出来的物光,在振幅上和相位上都不相同,所以底片上各处的干涉条纹也不相同。强度不同使条纹明暗程度不同,相位不同使条纹的密度、形状不同。因此,被摄物体反射光中的全部信息都以不同明暗程度和不同疏密分布的干涉条纹形式记录下来,经显影、定影等处理后,就得到一张全息照片。这种全息照片和普通照片截然不同,一般在全息照片上只有通过高倍显微镜才能看到明暗程度不同、疏密程度不同的干涉条纹。由于干涉条纹密度很高,所以要求记录介质有较高的分辨率,通常达1000 条线/毫米以上,故不能用普通照相底片拍摄全息图。 2.全息照相的再现——光的衍射 由于全息照相在感光板上纪录的不是被摄物的直接形象,而是复杂的干涉条纹,因此全息照片实际上相当于一个衍射光栅,物象再现的过程实际是光的衍射现象。要看到被摄物体的像,必须用一束同参考光的波长和传播方向完全相同的光束照射全息照片,这束光叫再现光。这样在原先拍摄时放置物体的方向上就能看到与原物形象完全一样的立体虚像。如图2 所示把拍摄好的全息底片放回原光路中,用参考光波照射全息片时,经过底片衍射后有三部分光波射出。 0 级衍射光——它是入射再现光波的衰减。 +1 级衍射光——它是发散光,将形成一个虚像。如果此光波被观察者的眼睛接收,就等于接收了原被摄物发出的光波,因而能看到原物体的再现像。

钢构作业指导书钢结构焊缝射线照相检验文件编号: 版本号: 编制: 批准: 生效日期:

钢结构焊缝射线照相检验实施细则 1. 检测依据 1.1 GB50205-2001钢结构工程施工质量验收规范 1.2 JGJ81-2002建筑钢结构焊接技术规程 1.3 TB10212-2009铁路钢桥制造规范 1.4 JTG/T F50-2011公路桥涵施工技术规范 1.5 GB/T3323-2005金属熔化焊焊接接头射线照相 2. 适用范围: 适用于2~50厚材厚度的碳钢,低合金钢、不锈钢、铝及铝合金、钛及钛合金材料对接焊接、钢管对接、焊缝的X射线探伤。 3.设备仪器 X射线机(型号)具备有足够的穿透力 4. 检测技术要求 4.1按照GB50205-2001规范中第 5.2.4条的规定,当超声波探伤不能对缺陷作出判断时,应采射线探伤,其检验等级及缺陷分级按表1执行。 表1

4.2按照TB10212-2009规范中第4.9.14条的规定,对于母材厚度小于或等于30mm(不等厚对接时,按薄板计)的主要杆件受拉的横向、纵向对接缝除按表2的规定进行超声探伤外,还应按接头数量的10%(不少于一个焊接接头)射线照相检验。探伤范围为焊缝两端各250~300mm,焊缝长度大于1200mm,中部加探250~300mm。对表面余高不需磨平的十字交叉(包括T字交 叉)对接焊缝应在十字交叉中心的120~150mm范围内进行100%射线照相检验。射线透照技术等级采用B级(优化级),焊缝内部质量达应到II级。 4.3按照JTG/T F50-2011规范中第19.6条的规定,射线探伤的质量分级、检验方法、检验部位和等级应符合表2的规定 表2 5.检测前的准备

第3章 射线照相的影像质量 3.1 影像形成的简单分析 图3—1画出了射线照相影像形成的过程。从图3 —1可以看到,在射线透照下,物体内部的情况将投影 在胶片平面,形成射线照相影像的图像。这幅图像的形 成,以从射线直线传播的性质讨论。作为初步分析,可 以假设射线源是——个几何点,射线从这点发出,沿直 线在空间传播,并沿直线穿透被透照物体。上述影像形 成的过程使影像具有下面一些特点。1.影像重叠 影像的每个点都是物体的一系列点对射线衰减产生 的总结果,或者说是物体一系列点的影像的重叠。例如, 图中的影像A 是射线穿过1A 、2A 、3A ……等无数个点 到达胶片后形成的,所以A 点影像反映了1A 、2A 、3A ……等无数个点对射线衰减的情况。这样,当从不同方向进行射线检测时,对同一物体得到的影像可以不同。影像的重叠性使得物体中不同位置的缺陷,在射线检测的影像上可能表现成一个缺陷,这给射线检测影像的判断带来困难。2.影像放大 影像放大是指在胶片上形成的影像的尺寸大于形成影像的物体的尺寸。图3—2清楚地显示出,物体中一宽度为W 的区域,在胶片上形成的影像的宽度为 W ,明显地这是一个放大的影像,从投影关系不难理解这一点。影像放大的程度与射线源至被透照物体的距离有关、与影像所表示的物体和检测器的距离有关。在一般的情况下,影像都存在一定程度的放大。应注意的是,在实际射线照相检验时,如果X 射线机的焦点大于缺陷的尺寸,则影像可能不产生放大。3.影像畸变 如果得到的影像的形状与物体在投影方向截面的形状不相似,则称影像发生了畸变。产生这种情况的原因是,物体截面上不同的部分在胶片上形成影像时产生的放大不同,这样就导致影像的形状与物体的形状不相似。只要物体的投影截面与记录影像的截面不平行,就将发生影像畸变。 在实际射线照相中,缺陷影像畸变是经常发生的,这是由于缺陷总是具有一定的体积,

实验32 激光全息照相 【实验目的】 1、学习全息照相的基本原理和方法。 2、了解全息照相的主要特点。 3、学习观察全息照片的方法。 【实验装置】 全息照相的整套装置(PHYWE),如图1所示: 【全息照相的特点】 全息照相与普通照相无论在原理上还是方法上都有本质上的差别。普通照相是以几何光学的折射定律为基础,利用透镜把物体成像在平面上,记录各点的光强或振幅分布,物象之间各点一一对应,但却是二维平面像上的点与三维物体各点之间的对应,因此并不完全逼真,即使一般所谓的“立体照相”也多是利用双目视差的错觉,而不是物体的真正三维图象。而全息照相是以光的干涉、衍射等物理光学的规律为基础,借助于参考光波记录物光波的振幅与位相的全部信息, 在记录介质(如感光干版)上得到的不是物体的像,而只有在高倍显微镜下才能观察得到的细密干涉条纹,称之为全息图。(在感光版上看见的同心环,斑纹之类不是原来物体的真正信号,而是由给出参考光的发射镜上的灰尘微粒及其它散射物引起的。)条纹的明暗程度和图样反映了物光波的振幅与位相分布,好象是一个复杂的衍射光栅,只有经过适当的再照明才能重建原来的物光波。 与普通照片相比,全息照片还具有如下几个特点: 1)全息照片在适当的照明下重建物光波与原来的物光波具有相同的深度和视差。改变观察的位置,就可以看到景物被遮拦的物体,观察近距离的物体,眼睛必须重新调焦。 2)把全息照片分成小块,其中每一小块都可以再现整个图象。因为照片上每一点都受到参考光和被摄物体所有部分的光的作用,所以这些点就用编码的形式包含了整个图象的信息。但是当小块逐渐减小时,分辨率逐渐变差。这是因为分辨率是成像系统孔径的函数。 3)全息照片可以用接触法复制,但无正负片之分,不论是原来的还是复制的都再现被摄物体的正像。而且无论照明乳剂的反差特性如何,再现影象的反差同原物体的反差都非常接近。 4)全息照片绕垂直轴线转,引起一个倒转的像,让全息照片绕一水平轴线旋转,也产

四川化工职业技术学院 射线照相法探伤 任 务 报 告 任务名称:制定δ=12mm平板对接焊缝的射线照相法探伤工艺组别:第五组 负责人:舒强 组员:刘光波、张煌、杨波、王小龙、蓝惠涛

目录 任务书 (1) 一、基础知识 (2) (一)定义 (2) (二)射线探伤的原理及其方法 (2) 1.X射线的产生、性质及其衰减 (2) 2.γ射线 (2) 3.高能X射线 (2) 二、射线探伤工艺 (3) (一)射线探伤的主要方法及原理 (3) (1)射线照相法探伤 (3) (2)射线荧光屏观察法探伤 (3) (3)射线实时成像法探伤 (3) (4)射线计算机断层扫描技术(CT) (3) (二)焊缝射线照相法探伤工艺 (3) 1.象质等级的确定 (3) 2.射线能量选择 (3) 3.胶片选取 (4) 4.增感屏的选取 (4) 5.透照厚度差的控制 (4) 6.曝光规范的选择 (5) 7. 探伤位置的确定及标记 (5) 8.灵敏度的确定及象质计的选用 (5) 9.透照几何参数的确定 (5) (附1)国家标准 (6) (附2)工艺卡: (9)

任务书

一、基础知识 (一)定义 射线探伤是利用X 射线或γ射线可以穿透物质和在物质中有衰减的特性,来发现金属和非金属材料及其制品内部缺陷的一种无损探伤方法。 (二)射线探伤的原理及其方法 1.X 射线的产生、性质及其衰减 (1)产生 如教材图7-1 高速运动的电子流突然被阻止时,伴随着电子动能的消失而产生X 射线(约1%)和热能(约99%)。 ①能量(E ) 管压U ↑,则能量E ↑,穿透力越强。 ②强度(Q ) 与管电流、电压平方和靶材原子序数三者之间的乘积成正比。 Q =IU2n.K 强度保证胶片感光。 (2)性质 ①不可见,以光束传播 ②不带电 ③具有穿透性和衰减性 ④可使胶片感光 ⑤具有生物效应 2.γ射线 (1)产生 由放射性物质60Co 、192Ir 等内部原子核衰变过程产生的。 (2)性质(与X 射线比较) 3.高能X 射线 (1)产生 利用回旋加速器、电子直线加速器、电子感应加速器等使能量达到1MeV 以上。 ? ?? ? ? ? ? ????????? ????射线:强射线:弱 穿透力不同射线:不可调射线:可调调节方式不同射线:衰变射线:人工 产生机理不同不同点γγγX X X

第2章射线照相检验设备与器材 2.1 X射线机 2.1.1 X射线机的基本结构与类型 工业射线照相探伤中使用的低能X射线机,简单地说是由四部分组成:射线发生器(X射线管)、高压发生器、冷却系统、控制系统。当各部分独立时,高压发生器与射线发生器之间应采用高压电缆连接。 X射线机可以从不同方面进行分类。按照X射线机的结构,X射线机通常分为三类,便携式X射线机、移动式X射线机、固定式X射线机。 便携式X射线机采用组合式射线发生器,其X射线管、高压发生器、冷却系统共同安装在一个机壳中,也简单地称为射线发生器,在射线发生器中充满绝缘介质。整机由两个单元构成,即控制器和射线发生器,它们之间由低压电缆连接。在射线发生器中所充的绝缘介质,较早时为高抗电强度的变压器油,其抗电强度应不小于30~50kV/2.5mm。现在多数充填的绝缘介质是六氟化硫(SF6),以减轻射线发生器的重量。充填的SF6气体的气压应不低于0.34MPa(3.5kg/cm2),但也不能过高,以防机壳爆裂,通常不应超过0.49MPa(5.0kg/cm2)。采用充气绝缘的便携式X射线机,体积小、重量轻,便于携带,利于现场进行射线照相检验。便携式X射线机的管电压一般不超过320kV,管电流经常固定为5mA,连续工作时间一般为5min。 移动式X射线机具有分立的各个组成部分,但它们共同安装在一个小车上,可以方便地移动到现场、车间,进行射线检验。冷却系统为良好的水循环冷却系统。X射线管采用金属瓷X射线管,管电压不高于160kV(或150kV),尺寸小,射线发生器通常就是X射线管,它与高压发生器之间采用一长达15m左右的高压电缆连接,以便于现场的防护和操作。 固定式X射线机采用结构完善、功能强的分立射线发生器、高压发生器、冷却系统和控制系统,射线发生器与高压发生器之间采用高压电缆连接,高压电缆的长度一般为2m。其体积大、重量也大,不便移动,因此固定安装在X射线机房。这类X射线机已形成150kV、250kV(225kV)、320kV、450kV(420kV)等系列,其管电流可用到30mA甚至更大的值,系统完善,工作效率高,它是检验实验室应优先选用的X射线机。 X射线机也可以按其他方面分类,例如按照X射线机的工作电压可分为恒压X射线机和脉冲X射线机,按照加在X射线管上的电压脉冲频率可分为恒频X射线机和变频X射线机,按照所使用的X射线管可分为玻璃管X射线机和瓷管X射线机,按照X

1引言 我们看到的世界是三维的、彩色的,这是因为每个物体发射的光被人眼接受时,光的强弱、射向和距离、颜色都不同。从波动光学的观点看,是由于各物体发射的特定的光波不同,光的特征主要取决于光波的振幅、相位、和波长。如果能看到景物光波的完全特征,就能看到景物逼真的三维像,这就是全息术。全息术诞生到现在60年来取得了很大的进展,已经被广泛应用于近代科学研究和工业生产中。 1948年,丹尼斯·盖伯提出一种记录光波振幅和相位的方法,随后用实验验证了这一想法,即全息术,并制成世界上第一张全息图。全息术在刚开始的十多年中进展缓慢,直到激光的出现使得全息术获得巨大进展。总结全息照相的发展,可以分为四个阶段:第一阶段是用水银灯记录同轴全息图,这时是全息照相的萌芽时期,主要原因是没有好的相干光源,再现像和共轭像不能分离;第二阶段是用激光记录、激光再现的全息照相,能够把原始像和共轭像分离;第三阶段是激光记录、白光再现的全息照相,主要有反射全息、象全息、彩虹全息及合全息;第四阶段是当前所致力的方向,就是白光记录全息图。[1]

2 全息照相的原理 全息照相是一种二步成像的照相技术,它利用物光和参考光在感光胶片上进行干涉叠加形成全息照片,在运用衍射原理使之再现,因此全息照相的过程包括全息记录和全息再现两个过程。 2.1 全息记录 2-1图 全息记录 如图1所示,激光器射出的激光束通过分束镜分成两束,一束光经扩束镜扩束后直接投摄到感光底片上,这束光称为参考光,另一束光经反射镜反射及扩束镜扩束后射到被摄物体上,在经过物体反射到感光板上,这束光称为物光。两束光将在感光板上产生干涉,形成干涉条纹。设 物光波:()()()1,00,=A ,i x y U x y x y e ?-?% 参考光波:()()()2,,=A ,i x y R R U x y x y e ?-?% 式中012,,,R A A ??分别为物光波参考光波的振幅和初相位。当两束光波发生干涉,其合成光波为:

射线照相工艺规程 本文源自:无损检测招聘网 https://www.doczj.com/doc/6b6129595.html, 本规程适用于是我公司在制造压力容器和压力管道安装过程中必须遵循的射线探伤通用工艺. 本守则依据标准: GB150-1998钢制压力容器、 GB151-1999 钢制换热器 TSG R0004-2009固定式压力容器安全技术规程 TSG D0001-2009 压力管道安全技术检测规程-工业管道 GB50235-1997 工业金属管道工程施工及验收规范 GB50148-1993 工业金属管道工程质量检验 JB/T 4730-005 承压设备无损检测 第一章(适用于压力容器) 1、对射线照相各项技术要求,针对压力容器的结构特点,提供保证射线 探伤工作质量所需遵循的通用工艺方法,本工艺射线探伤法符合 JBT4730.2-2005标准所规定的AB级照相法. 2、射线照相人员应经国家质量监督检验检疫总局培训、考核所颁发的特 种设备检验检测人员证后,RTⅠ或RTⅠ级以上资格人员担任. 3、射线照相须在全过程中严格按照射线照相工艺卡的各项参数进行操 作.“射线照相工艺卡”应由RTⅡ及其以上资格人员逐项填写编制,并经 无损检测责任人批准后使用.

4、射线胶片的使用与暗室处理按“管理制度汇编”暗室工作及制度执行. 5、摄片时机对一般材料,应在焊后12小时进行,对有延迟裂纹倾向的材料 应在焊后24小时进行. 6、委托探伤的压力容器焊缝必须有委托单位履行的无损探伤申请委托 单,申请单上必须有焊缝外观检验合格的见证和焊接检验员的签名. 7、射线照相前应对焊缝外观进行复验,焊缝表面的不规则状态在底片上 的图象应不掩盖焊缝中的缺陷与之混淆,否则应做适当的修整. 8、射线照相过程中的电离辐射防护应符合GB16357-1996《工业X射线 探伤放射性防护标准》GB18871-2002《电离辐射及辐射源安全基本标准》的有关规定. 9、射线照相的工艺要素和基本步骤: (1)透照方法的确定 (2)探伤编号方法 (3)几何条件的确定 (4)定位标记、识别标记、象质计的选用及摆放; (5)贴片及屏蔽散射线的措施 (6)射线窗口对焦 (7)曝光量的选择及操作 (8)底片质量自检

射线照相的影像质量 无损检测资源网整理

3.1 影像形成的简单分析 射线检测中的影像质量主要包括照相法时底片反映的影像质量和实时成像时在屏幕上反映的影像质量,这里主要从照相法的方面叙述,实时成像的影像质量考虑因素和评价方法在实时成像检测中有其自己的特点,但是有许多基本考虑因素是相通的。 正确评定底片时应具备的三个最基本的概念: 1 影像重叠的概念-有可能使得物体中不同位置(特别是相同射线路径上不同深度)的缺陷在射线照相影像上表现成一个缺陷影像,从而给影像判断带来困难例如一个气孔影像落在一个夹渣影像中-一个黑的小圆点落在一片暗黑色的影像中 2 影像放大的概念-影像放大的程度与射源至被透照物体的距离、影像表示的物体与胶片(检测器)的距离相关,焦点尺寸大于缺陷尺寸的情况下影像可能不产生放大,利用微焦点射源做近距离拍摄可得到放大影像特别在较厚工件上同一缺陷靠近射源侧和靠近胶片侧得到的影像尺寸大小不同,前者被放大 3 影像畸变的概念-原因是体积形缺陷具有一定的空间分布,形状通常是不规则的,表现为透照时存在多个投影截面,不同投影截面部分在胶片上形成影像时产生的放大不同(二维成像)例如裂纹延伸方向与射线方向相同时表现为一条细线,有倾斜角度时表现为有一定的宽度,容易误判为夹渣 3.2 影像质量 衡量射线照相检测的影像质量的基本因素:对比度、颗粒度、不清晰度 对比度△D(影像与背景的黑度差,决定了在射线透照方向上可识别的细节尺寸) 颗粒度σD(影像黑度不均匀性的程度,决定了影像可显示的细节最小尺寸) 不清晰度U(影像边界扩展的宽度,决定了垂直于射线透照方向上可识别的细节尺寸) 射线照片上影像的质量由对比度、不清晰度、颗粒度决定 什么是影响射线照相影象质量的三要素?答:影响射线照相影像质量的三个要素是:对比度、清晰度、颗粒度。射线照相对比度定义为底片影像中相邻区域的黑度差。射线照相清晰度定义为底片影像中不同黑度区域间分界线的宽度。用来定量描述清晰度的量是“不清晰度”。射线照相颗粒度定义为对视觉产生影响的底片影像黑度的不均匀程度。 名词解释:清晰度答:定性地表示底片或荧光屏图像细节清晰的程度 名词解释:对比度答:在射线底片或荧光屏图像上相邻两个区域相对黑度或辉度 1 影像的射线照相对比度△D 什么叫底片的反差(对比度)?答:底片上相邻两区域之间黑度的差异。 射线照相对比度定义为底片影像中两个相邻区域的黑度差:△D=D’-D D’、D分别为两个区域的黑度 射线照片上影像的对比度常指影像的黑度与背景的黑度之差。 射线照相对比度公式:△D=0.434?μ?G?△T/(1+n)(缺陷引起的射线衰减远小于同样大小的工件本身引起的射线衰减,这是大多数情况下最常见的情况),如果因为缺陷对射线具有较大衰减时则必须要考虑缺陷对射线的衰减特性,此时公式变为: △D=0.434?(μ-μ’)?G?△T/(1+n) (μ’为缺陷的线衰减系数) △T –厚度差;G-胶片特性曲线在规定黑度处的斜率,即梯度;μ-被透照材料的线衰减系数;n –散射比,n=I S/I D (I S–透射射线中散射射线强度,I D -透射射线中一次射线强度) 为了得到较高的射线照相对比度: 1)选用可能的较低能量的射线透照-提高线衰减系数,表现为选用尽量低的管电压 2)采取各种措施减少到达胶片的散射线强度-降低散射比,表现为被透照工件周围有较宽敞的空间、无杂物干扰,加设铅板遮挡无需透照的部位等例如某工厂一次把四个工件同时放在一个一米见方的手推平板车上透照,每件50公斤,懒得搬上搬下,中间又不用铅板相隔离,结果相邻工件相互间的散射就容易影响胶片影像的清晰度(画图示意,工件长800,直径约400,立放,透照纵焊缝) 3)选用质量优良的胶片和良好的暗室处理技术-获得较高的梯度,表现为选用衬度(对比度)高的胶片和相应的暗室处理条件

全息照相实验报告 班级:XXX :XXX 学号:XXX 时间:XXX 【实验目的】 1.了解全息照相的基本原理。 2.掌握全息照相以及底片的冲洗方法。 3.观察物象再现。 【实验仪器】 防震光学平台、氦氖激光器、曝光定时器及快门、扩束透镜(两个)、分束器、反射镜(两个)、全息Ⅰ型干版、显影液和定影液及暗房设备。 【实验原理】 全息照相与普通照相无论是在远离上还是在方发生都有本质的区别。普通照相是用几何光学的方法记录物体上各点的发光强度分部,得到的是二维平面像,像上各点的照度与物体上的各点发光强度一一对应。而全息照相的记录对象是整个物体发出的光波(即物体上各点发出的光波的叠加),借助于参考光用干涉的方法记录这个物光波的振幅和位相(周相)分布,即记录下物光波与参考光波相干后的全部信息。此时,记录信息底片上得到的不是物体的像,而是细密的干涉条纹,就好像一个复杂无比的衍射光栅,必须经过适当的再照明,才能重建原来的无广播,从而再现物体的三维立体像。由于底片上任何一小部分都包含整个物体的信息,因此,只利用拍摄的全息底片的一小部分也能再现整个物像。 1.全息记录 全息照相的光路图如下图所示: 用激光光源照射物体,物体因漫反射发出物光波。波场上没一点的振幅和相位都是空间坐标的函数。我们用O 表示物光波没一点的复振幅与相位。用同一激光管员经分光板分出的另一部分光直接照射到地板上,这个光波称为参考光波,它的振幅和相位也是空间坐标的函数,其复振幅和位相用R 表示,草考光通常为平面或球面波。这样在记录信息的底板上的总光场是物光与参考光的叠加。叠加后的复振幅为O+R ,如图从而底板上各点的发光强度分布为 ********()()O R I O R O R OO RR OR O R I I OR O R =++=+++=+++ (式1) 式子中,O*与R*分别是O 和R 的共轭量;I 。,IR 分别为物光波和参考光波独立照射底版时 感光底板

X射线照相法探伤实验 一、实验目的 1.通过X射线照相法探伤实验,使学生进一步了解射线探伤的原理及应用。 2.熟悉X射线探伤的工艺过程,了解X射线机的使用方法和操作步骤。 3.初步掌握X射线照相法探伤中依据有关标准判定缺陷的方法。 二、实验原理 X射线照相法探伤是利用X射线在物资中的衰减规律和射线能使某些物质产生荧光、光化作用的特点,将射线穿过被探工件照射到X射线胶片上使胶片感光,再经过暗室处理,得到反映工件内部情况的照相底片,利用这种底片在强光灯上分析,从而判断被探工件内部质量。 三、实验设备及用品 1、实验设备 工业用X射线探伤机观片灯 胶片衡温干燥箱黑度计 2、实验用品 评片尺、像质计、X射线胶片、暗袋、增感屏、铅字标记、 显影药水、定影药水、洗片夹等 附XXQ-2505型便携式X射线探伤机外观图 1 工作状态指示灯(B)8 高压开关 2 工作状态指示灯(A)9 高压保护锁

3 时间显示器10 电源开关 4 时间调节旋钮11 保险丝 5 kV调节旋钮12 电源插座 6 透明曲线板13 接地端子 7 高压开键(START)14 接地电缆插座 四、实验步骤(依据GB3323-87) 1、配制显影、定影药水(一般应提前24小时配制),做好暗室准备。 2、将X射线胶片,增感屏按确定的增感方式在暗室中装入暗袋。 3、选取一对接平板焊缝或对接钢管焊缝试件,并按标准规定在试件指定地方,放置定

图二对接钢管焊缝底片成像图 5、检查安全防护状况及警示灯是否完好。 6、按响警示电铃,提示所有人员离开放射室,进入安全地带,关闭放射室铅门。 7、开机拍片,操作步骤如下: 1)根据拍片透照厚度(母材厚度十焊缝余高),在曝光曲线上选择相应的曝光参数:管电压KV值和曝光时间。 2)打开操纵台电源开关: 工作状态指示灯(A)绿 工作状态指示灯(B)绿 计时器显示(0.0) 3)按红键2次:A灯(黄),B灯(不亮) 4)调节KV和时间旋纽至所需值。 5)按绿键:A灯(红色闪亮),B灯(不亮) X射线发生器开始工作,拍片开始。 计时器从“0.0”开始计时,直到设定时间为止,蜂鸣器发出声响,高压自动切断,此次拍片结束,计时器进入倒计时。倒计时结束后,蜂鸣器再次发出声响,A灯(黄色闪亮),可进行下一次拍片。此时的A灯为延时标志,若延时黄灯不闪亮,则不能开高压。(机器工作时间与休息时间按1:1比例进行,以保证机器使用寿命。) 8、暗室处理 在暗室中将暗袋里已拍照的胶片取出,进行暗室处理,其步骤是: 显影→停影→定影→水冲→干燥 在暗室处理的所有过程中应规范操作,以免在底片上的有效评定区内留下水迹、划伤、斑纹等伪缺陷。 9、依据标准评片 在X射线照相法检验中是根据底片上发现的缺陷性质、大小和数量对照验收标准来评定被检工件的质量及等级。例目前在船舶工业中使用的“GB3323-87”(钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级),故在实验前应对所参照的评定标准有所了解。 87标准对射线底片的评定包括照相质量和焊接质量两项评定。其中照相质量是对射线检验操作技术本身的质量要求,焊接质量等级则是对焊缝质量高低的评价,前者是后者的保证。 1)照相质量的评定 87标准将照相质量分为A、AB和B三个不同的级别,具体以射线底片上指定区域的黑度和象质指数来衡量。 ①底片黑度 底片黑度不仅影响底片的对比度,而且影响底片象质计线径的识别,所以黑度过高或过低对缺陷的检出均不到,应控制在规定的范围内(如表二),并且要在底片上指定的区域内

射线照相的影像质量 资料整理:无损检测资源网 沧州市欧谱检测仪器有限公司

3.1 影像形成的简单分析 射线检测中的影像质量主要包括照相法时底片反映的影像质量和实时成像时在屏幕上反映的影像质量,这里主要从照相法的方面叙述,实时成像的影像质量考虑因素和评价方法在实时成像检测中有其自己的特点,但是有许多基本考虑因素是相通的。 正确评定底片时应具备的三个最基本的概念: 1 影像重叠的概念-有可能使得物体中不同位置(特别是相同射线路径上不同深度)的缺陷在射线照相影像上表现成一个缺陷影像,从而给影像判断带来困难例如一个气孔影像落在一个夹渣影像中-一个黑的小圆点落在一片暗黑色的影像中 2 影像放大的概念-影像放大的程度与射源至被透照物体的距离、影像表示的物体与胶片(检测器)的距离相关,焦点尺寸大于缺陷尺寸的情况下影像可能不产生放大,利用微焦点射源做近距离拍摄可得到放大影像特别在较厚工件上同一缺陷靠近射源侧和靠近胶片侧得到的影像尺寸大小不同,前者被放大 3 影像畸变的概念-原因是体积形缺陷具有一定的空间分布,形状通常是不规则的,表现为透照时存在多个投影截面,不同投影截面部分在胶片上形成影像时产生的放大不同(二维成像)例如裂纹延伸方向与射线方向相同时表现为一条细线,有倾斜角度时表现为有一定的宽度,容易误判为夹渣 3.2 影像质量 衡量射线照相检测的影像质量的基本因素:对比度、颗粒度、不清晰度 对比度△D(影像与背景的黑度差,决定了在射线透照方向上可识别的细节尺寸) 颗粒度σD(影像黑度不均匀性的程度,决定了影像可显示的细节最小尺寸) 不清晰度U(影像边界扩展的宽度,决定了垂直于射线透照方向上可识别的细节尺寸) 射线照片上影像的质量由对比度、不清晰度、颗粒度决定 什么是影响射线照相影象质量的三要素?答:影响射线照相影像质量的三个要素是:对比度、清晰度、颗粒度。射线照相对比度定义为底片影

1 范围 1.1本标准适用于以工业射线照相胶片作为记录介质的

—ASTM E 9493 394确定摄影暗室安全照明时间的方法 P H2.22 测定硫代硫酸盐的亚甲蓝法与测定感光胶片、胶板和感光纸上残留化学药品 P H4.8 的银浓度法 影像介质(胶片)——聚脂基银胶类胶片技术规范 T9.1 - 影像介质——经处理后的胶片、胶板、感光纸——封装储存要求T9.2 3 术语 3.1 本标准所用术语的定义,请参见。 E 1316 4意义和用途 4.1在当前的照相技术条件下,本标准通常是用于以工业射线胶片作为记录介质的适 Χ 用材料、工艺和技术。 4.2限制——本标准未考虑使用诸如记录纸、磁带、静电印刷、荧光检查仪、电子图象增强仪等非胶片记录介质或读出方式所引起的专门益处和限制。尽管参考文献可以对普通金属铸件及焊缝中特征缺陷进行鉴定和分级,但不能在任何材料及制造工艺中的验收标准使用。只有按本标准达到并保持诸如几何形状、胶片、滤光、观察等所有技术细节的效果,才能使射线照相具有相应的灵敏度和分辨力。 第一篇设备与规程 5 射线照相的质量等级 5.1除供需双方协商同意用更高或更低的照相质量等级之外,一般要求射线照相质量等级为(使用孔型象质计为),按作为主要照相质量控制等级。通过设计和 2 % 2 - 2 T 2 % 应用方法标准中表所列的透度计,可以获得、和这三种照相 E 1025 1 2 - 1 T 2 - 2 T 2 - 4 T 等级,方法标准中表所示的其他质量检验等级也是可用的。照相质量等级的规定 E 142 3 应依据产品的服役要求而定。在规定、和质量等级时应特别注意, 2 - 1 T 1 - 1 T 1 - 2 T 首先要考虑到产品射线照相时能否达到这样的照相质量等级。 注:质量等级符号中的第一个数字表示透度计的厚度的百分数。第二个数字为必须显示出的透度 2 计孔径,以透度计厚度的倍数表示。 T 5.2如果缺乏在射线照相特性上与被检材料相类似的透度计(见方法标准的 E142 5.1条),则可采用尺寸符合规定,但对射线吸收率较低的材料制成的透度计。 5.3除供需双方协商同意用更高或更低的照相质量等级之外,使用线型象质计要求的照相质量等级应等同于操作规程中的级。检测方法标准中表给出了板状 E 10252-2T E 7474 、和孔型象质计和线型象质计象质指数的对应关系。如果需要的话, 1T2T4T(EPS) E 747检测方法标准中附录Ⅺ给出了等值计算的方程式。 6能量选择 6.1 影像质量受射线能量的影响。一般说来,在不考虑诸如几何和散射条件等对对比 X