医学计算公式资料

1.体循环阻力:

体循环阻力(dyne×sec)/cm5=80×(MAP-RAP)/C.O.

MAP=平均动脉压

RAP=右心房压

C.O.=心输出量

正常值=900-1300(dyne×sec)/ cm5

2.平均动脉压(MAP):

MAP(平均动脉压)=舒张压+[1/3(收缩压-舒张压)]

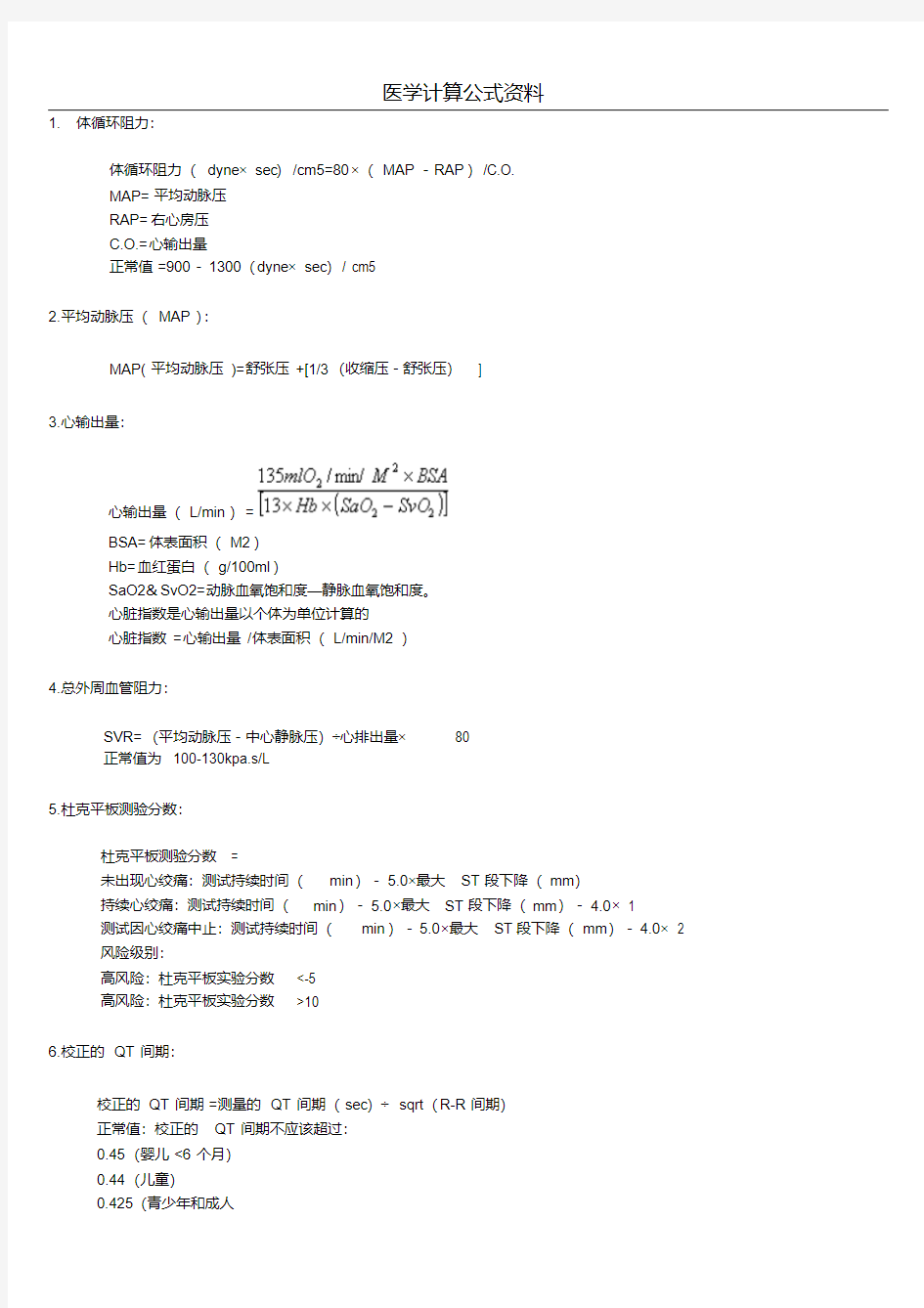

3.心输出量:

心输出量(L/min)=

BSA=体表面积(M2)

Hb=血红蛋白(g/100ml)

SaO2&SvO2=动脉血氧饱和度—静脉血氧饱和度。

心脏指数是心输出量以个体为单位计算的

心脏指数=心输出量/体表面积(L/min/M2)

4.总外周血管阻力:

SVR=(平均动脉压-中心静脉压)÷心排出量×80

正常值为100-130kpa.s/L

5.杜克平板测验分数:

杜克平板测验分数=

未出现心绞痛:测试持续时间(min)-5.0×最大ST段下降(mm)

持续心绞痛:测试持续时间(min)-5.0×最大ST段下降(mm)-4.0×1

测试因心绞痛中止:测试持续时间(min)-5.0×最大ST段下降(mm)-4.0×2 风险级别:

高风险:杜克平板实验分数<-5

高风险:杜克平板实验分数>10

6.校正的QT间期:

校正的QT间期=测量的QT间期(sec)÷sqrt(R-R间期)

正常值:校正的QT间期不应该超过:

0.45(婴儿<6个月)

0.44(儿童)

0.425(青少年和成人

临床医学常用计算公式十 常用医学计算公式 医学资料 1. 补钠计算 男性可选用下列公式 应补钠总量(mmol)=[142-病人血Na+(mmol/L)]×体重(kg)×0.6 应补氯化钠总量(g)=[142-病人血Na+(mmol/L)] ×体重(kg) ×0.035 应补生理盐水(ml)=[142-病人血Na+(mmol/L)] ×体重(kg)×3.888 应补3%氯化钠=[142-病人血Na+(mmol/L)] ×体重(kg)×1.1666 应补5%氯化钠(ml) =[142-病人血Na+(mmol/L)] ×体重(kg)×0.7 女性可选用下列公式 应补钠总量(mmol) =[142-病人血Na+(mmol/L)] ×体重(kg)×0.5 应补氯化钠总量(g)=[142-病人血Na+(mmol/L)] ×体重(kg)×0.03 应补生理盐水(ml) =[142-病人血Na+(mmol/L)] ×体重(kg)×3.311 应补3%氯化钠(ml)=[142-病人血Na+(mmol/L)] ×体重(kg)×3.311 应补5%氯化钠(ml)=[142-病人血Na+(mmol/L)] ×体重(kg)×0.596 注:①上述式中142为正常血Na+值以mmol/L计。

②按公式求得的结果一般可先总量的1/2~1/3然后再根据临床情况及检验结果调整下一步治疗方案。 ③单位换算: 钠:mEq/L×2.299=mg/dlmg/dl×0.435=mEq/L mEq/L×1/化合价=mmol/L 氯化钠:g×17=mmol或mEq,(mmol)×0.0585=g/L 2.补液计算 (1)根据血清钠判断脱水性质: 脱水性质血Na+mmol/L 低渗性脱水>130 等渗性脱水130~150 高渗性脱水>150 (2)根据血细胞比积判断输液量: 输液量=正常血容量×(正常红细胞比积/患者红细胞比积) (3)根据体表面积计算补液量: 休克早期800~1200ml/(m2·d); 体克晚期1000~1400ml(m2·d); 休克纠正后补生理需要量的50~70%。 (4)一般补液公式: 补液量=1/2累计损失量+当天额外损失量+每天正常需要量

一、给药剂量的计算 药品规格与剂量单位换算重量单位五级:千克(kg)、克(g)、毫克(mg)、微克(μg)和纳克(ng)。 容量单位三级:升(L)、毫升(ml)、微升(μl) 二、滴速计算 滴系数:每毫升溶液所需要的滴数。

滴系数一般记录在输液器外包装上。常用的输液器滴系数有10、15、20三种型号。即1毫升有10、15、20滴! 输入时间(min)=要输入的液体总量(ml)*滴系数/每分钟的滴数

三、抗生素及维生素换算 1、抗生素换算: 理论效价:系指抗生素纯品的质量与效价单位的折算比率,多以其有效部分的1μg作为1IU(国际单位)。如链霉素、土霉素、红霉素等以纯游离碱1μg作为1IU。少数抗生素则以其某一特定1μg的盐或一定重量作为1IU,如青霉素G 钠盐以0.6μg为1IU;青霉素G钾盐以0.6329μg为1IU;盐酸四环素和硫酸依替米星以1μg为1IU。 原料含量的标示是指抗生素原料在实际生产中混有极少的但质量标准许可的杂质,不可能为纯品。如乳糖酸红霉素的理论效价是1mg为 672 IU,但《中华人民共和国药典》规定1mg效价不得少于610IU,所以产品的效价在 610-672IU之间,具体效价需在标签上注明,并在调配中进行换算。

2、维生素类药物换算: 维生素A的计量常以视黄醇当量(RE)表示,每1U维生素A相当于RE0.344μg。即:1U维生素A=0.3RE。 维生素D:每40000U=1mg。 维生素E:以生育酚当量来表示。 维生素E 1U相当于:1mg dl-α生育酚酰醋酸,相当于0.7mg dl-α生育酚,相当于0.8mg d-α生育酚酰醋酸。

第一章 医学统计中的基本概念 1、医学统计学是研究医学数据的收集、整理、分析、解释和呈现其结果的一门学科。 2、个体:研究的基本观察单位。 3、变量:用于观察研究对象的指标。 4、观察值:个体变量的数值。 5、资料:又称为数据,由变量的观察值构成。 变异:个体观察值之间具有 的差异。 变异和同质是对统计学数据 的要求! 变异是统计学研究的真正对 象! 统计学是研究变异规律的科 学! 同质:个体观察值之间的变 异在允许范围内。 异质:个体观察值之间的变 异超出允许范围。 一、总体、抽样、样本、参数、统计量 总体:同质的个体所构成的全体研究对象。总体同时具有同质和变异两个特点。 有限总体:总体中的个体 数量是有限的。 无限总体:总体中的个体 数量是无限的。 样本:从总体中随机抽取 的部分个体。 样本量:样本所包含的个

体数目。 参数:刻画总体特征的指标。 统计量:刻画样本特征的指标。 抽样:从总体中随机抽取部分个 体的过程。抽样具有代表性、随机性、可靠性、可比性; 原则:代表性:样本能充分反映 总体特征。 随机性:保证总体中每个个体都有相同的几率被抽样。 随机性是代表性的保证; 生活中随机性的例子(思考题); 计数资料计量资料 (分类资料)资料 等级资料(有序多分类资料) 二分类资料 无序多分类资料 计量资料:由连续变量的观察值构成的资料。对每个观察对象的观察指标用定量方法测定其数值大小 所得的资料,一般有度量衡单位,例如年龄、身高、 血糖。 计数资料:由离散变量的观察值构成的资料。先将 观察对象的观测指标按性 质或类别进行分组,然后 计数各组的数目所得的资料,例如性别、患病、血型。 等级分组资料:由等级变量的观测值构成的资料。具有计数资料的特征,同

式计算同年龄每日需水量不每日需水量计算式年龄 体重(kg)×40(ml) 成人 80(ml)] 体重(kg)×[50~10~14岁体重(kg)×[70~100(ml)] 8~9岁 体重(kg)×[90~110(ml)] 4~7岁 (ml)] ~3岁体重(kg)×[100~1102体重(kg)×[120~160(ml)] 1~2岁 肌酐清除率计算Cockcroft公式:(1) Scr(mg/dl) ] 或=(140-年龄)×体重(k g)/[72×Ccr Scr(umol/L)] (k g)]/[× Ccr=[(140-年龄)×体重注意肌酐的单位,女性计算结果×岁以后逐渐减低。正常值:108±min·40有些医院考虑到环孢肾毒性,,病人内生肌酐清除率如大于50则正常,最佳值是大于70肾移植后且稳定,也属正常。如大于45 公式:(2)简化MDRD) ×女性×(年龄)GFR(ml/=186×(Scr));年龄以岁为单位;体为肾小球滤过率;Scr为血清肌酐(mg/dl注:Ccr为肌酐清除率;GFR 重以kg为单位。 3)标准24小时留尿计算法:(mol/L) 血浆肌酐浓度(μ尿肌酐浓度(μmol/L)×每分钟尿量(ml/min)/ 肥胖与瘦弱(cm)-100 ①身高>165cm:身高标准体重(kg)::身高(cm)-105(男)身高<165cm -100(女))身高(cm+50 cm-150)×②北方人=(身高+48 cm-150)×南方人=(身高×正常体重:=SW±SW ×(~)超重:=SW+SW ×~轻度:=SW+SW 中度: =SW+SW×(~)肥胖重度:=SW+SW×(~)×~弱:=SW-SW瘦 = SW-SW严重瘦弱:×(及其以上)体重指数(kg)/BSA(m2) =体重体重指数:男20~25,女19~24(超过此指数为肥胖)正常值体表面积计算 中国成年男性 BSA=+ 中国成年女性BSA=+ BSA=+ 小儿体表面积 (W-30)*+ 新 30公斤以上:W*+ 30公斤以下:静息能量消耗计算计算公式:Harris-Benedict=655++ 女性:REE(Kcal/d)=66++ 男性:REE(Kcal/d)] 年龄(岁)H=身高(cm);A=[W=体重(Kg);糖尿病饮食计算即焦耳)作为热1kcal每日饮食总热量,据病人体重及活动强度来决定。按营养学常以1千卡(热量。量单位,每克碳水化合物或蛋白质在体内产生4kcal,每克脂肪产生9kcal按此公式计-105)体重指理想体重而言,简易计算公式:理想体重(公斤)=身高(厘米)(1为消瘦,肥胖或消瘦均不利于健康。算,超过理想体重20%以上为肥胖,低于标准20%人体对热量需求受劳动强度影响最大,不同体型糖尿病人每公斤体重所需热)活动强度:(2公斤)能表:单位(千卡/正常肥胖劳动强度消瘦 20~25 15~20 15 卧床休息 35 30 20~25 轻体力劳动 40 35 30 中体力劳动 45~50 40 35 重体力劳动电解质补充计算 (kg)×mmol/L-测得mmol/L)×体重某种电解质缺少的总量:mmol/L=(正常低渗性脱水(缺钠)的补钠计算式男性可选用下列公式 (kg)×病人血Na+(mmol/L)]×体重应补钠总量(mmol)=[142- (kg) ×)]×体重)=[142-病人血Na+(mmol/Lg应补氯化钠总量(×]×体重(kg)=[142-病人血Na+(mmol/L)ml应补生理盐水()×]×体重(kg)病人血Na+(mmol/L)=[142-应补3%氯化钠××体重(kg)Na+病人血(mmol/L)]应补5%氯化钠(ml)=[142- 女性可选用下列公式××体重(kg)(mmol/L)]Na+应补钠总量(mmol)=[142-病人血 (kg)×mmol/L)]×体重Na+应补氯化钠总量(g)=[142-病人血( (kg)×mmol/L)]×体重应补生理盐水(ml) =[142-病人血Na+(×]×体重

执业医师考试:儿科计算公式大全 1. 小儿体重的计算 1~6个月:出生体重+月龄X0.7 7~12个月:体重=6+月龄X0.25 2~12岁:年龄X2+8 注:出生体重平均为3kg,生后3~4个月时体重约为出生时的2倍。一岁时约为3倍,2岁时约为4倍。 2.小儿身高的计算 出生时约为50cm,半岁时约为65cm,一岁时75cm,2岁时87cm。 2~12岁身高=年龄×7+70(或75)。 注:身高低于正常的百分之三十即为异常。 3.头围 出生时约为33~34cm,一岁以内增长最快。 1岁时46cm,2岁时48cm,5岁时50cm。15岁接近成人54~58cm。 注:头围测量在2岁前最有价值。 4.胸围 出生时平均32cm。一岁时头围与胸围大致相等。约46cm。 5.牙齿 乳牙计算公式:月龄- 4(或6) 注:出生后4~10个月乳牙开始萌出,12个月未萌出者为出牙延迟。 6.囟门 出生时为1.5~2cm,1~1.5岁(12~18个月)应闭合。 7.全脂奶粉配比 全脂奶粉按重量配置时,其比例1:8;按容积1:4。

1岁内小儿每日每千克体重需要8%的糖牛乳110ml 例如:小儿,3个月,5kg,每日需要8%的糖牛乳的量为多少?即5×110=550 8.小儿药物的剂量计算 (1)按体重:每日(次)剂量=患儿体重kg×每日(次)每公斤体重所需药量 (2)按体表面积:体重小于等于30kg,小儿体表面积=体重X0.035+0.1 体重>30,小儿体表面积=【体重—30】×0.02+1.05 (3)按成人剂量折算:小儿剂量=成人剂量×小儿体重÷50 9.血压 2岁以后收缩公式 收缩压=年龄×2+80mmhg(年龄×0.27+10.67kpa) 舒张压=收缩压×2/3 注:新生儿收缩压平均为60~70mmhg,1岁以内70~80mmhg,测血压时,袖带宽度约为上臂长度的三分之二为宜。 10.小儿烧伤面积计算 (1)小儿头部烧伤面积为:9+(12-年龄): (2)双上肢: 9×2(双上臂7%、双前臂6%、双手5%); (3)躯干:9×3(前13%、后13%、会阴1%); (4)双下肢:小儿双下肢面积为46-(12-年龄) 11.补液生理需求量 第一个24小时补液计算=体重(KG)×烧伤面积(%)×1.8(ml)加2000ml生理需要量。

心脏学公式 体循环阻力 体循环阻力(dyne×sec)/cm5=80×(MAP-RAP)/C.O. MAP=平均动脉压 RAP=右心房压 C.O.=心输出量 正常值=900-1300(dyne×sec)/ cm5 平均动脉压(MAP) MAP(平均动脉压)=舒张压+[1/3(收缩压-舒张压)] 心输出量 心输出量(L/min)= BSA=体表面积(M2) Hb=血红蛋白(g/100ml) SaO2&SvO2=动脉血氧饱和度—静脉血氧饱和度。

心脏指数是心输出量以个体为单位计算的 心脏指数=心输出量/体表面积(L/min/M2) 总外周血管阻力(SVR) SVR=(平均动脉压-中心静脉压)÷心排出量×80 正常值为100-130kpa.s/L 杜克平板测验分数 杜克平板测验分数= 未出现心绞痛:测试持续时间(min)-5.0×最大ST段下降(mm) 持续心绞痛:测试持续时间(min)-5.0×最大ST段下降(mm)-4.0×1 测试因心绞痛中止:测试持续时间(min)-5.0×最大ST段下降(mm)-4.0×2 风险级别: 高风险:杜克平板实验分数<-5 高风险:杜克平板实验分数>10 校正的QT间期 校正的QT间期=测量的QT间期(sec)÷sqrt(R-R间期) 正常值:校正的QT间期不应该超过: 0.45(婴儿<6个月) 0.44(儿童) 0.425(青少年和成人) 氧供应(DO2)

DO2=1.34×[SaO2(动脉血氧饱和度)×Hb(血红蛋白)]×CO×10 氧消耗(VO2) VO2=1.34×[(CaO2(动脉血氧含量)×CvO2(静脉血氧含量))×CO×10 CaO2=1.34×SaO2×Hb CvO2=1.34×SvO2×Hb 氧耗量(给定心输出量) 氧耗量(ml/min)=心输出量(C.O.)×(13×Hgb)×(SaO2-SvO2) SaO2=动脉血氧饱和度 SvO2=静脉血氧饱和度 正常值=110-160ml/min/M2 若平均体表面积为1.73M2,则正常值=190-275ml/min 肺脏学公式 动脉血CO2分压(PaCO2) PaCO2=0.863×VCO2/VA VCO2为CO2排出量(ml/min) Va为每分钟肺泡通气量(L/min) 0.863为使气体容量(ml)变为Kpa(mmHg)的转换因子 动脉血氧分压(P a O2) 坐位: P a O2=104.2-0.27×年龄

临床医学常用计算公式 一、补液 补液原则:先快后慢、先胶后晶、先浓后浅、先盐后糖、见尿补钾、却啥补啥。注:休克时先晶后胶。 补液量=1/2累计损失量当天额外损失量每天正常需要量。 粗略计算补液量=尿量+500ml。若发热病人+300ml×n 1.补钾: 补钾原则:①补钾以口服补较安全。②补钾的速度不宜快。一般<20 mmol/h。 ③浓度一般1000ml液体中不超过3g。④见尿补钾。尿量在>30ml/h。 细胞外液钾离子总含量仅为60mmol左右,输入不能过快,一定要见尿补钾。 ⑤低钾不宜给糖,因为糖酵解时消耗钾。100g糖=消耗2.8g 钾。 轻度缺钾3.0——3.5mmol/L时,全天补钾量为6——8g。 中度缺钾2.5——3.0mmol/l时,全天补钾量为8——12g。 重度缺钾<2.5 mmol/l时,全天补钾量为12——18g。 2. 补钠:血清钠<130 mmol/L时,补液。先按总量的1/3——1/2补充。 公式: 应补Na+(mmol)=[142-病人血Na+(mmol/L)]×体重(kg)×0.6<女性为0.5> 应补生理盐水=[142-病人血Na+(mmol/L)] ×体重(kg)×3.5<女性为3.3> 氯化钠=[142-病人血Na+(mmol/L)] ×体重(kg) ×0.035<女性为0.03> 或=体重(kg)×〔142-病人血Na+(mmol/L)〕×0.6<女性为0.5>÷17 3.输液速度判定

每小时输入量(ml)=每分钟滴数×4 每分钟滴数(gtt/min)=输入液体总ml数÷[输液总时间(h)×4] 输液所需时间(h)=输入液体总ml数÷(每分钟滴数×4) 4.静脉输液滴进数计算法 每h输入量×每ml滴数(15gtt) ①已知每h输入量,则每min滴数=------------------------------------- 60(min) 每min滴数×60(min) ②已知每min滴数,则每h输入量=------------------------------ 每min相当滴数(15gtt) 5. 5%NB(ml)=〔CO2CP正常值-病人CO2CP〕×体重(kg)×0.6。 首日头2——4小时补给计算量的1/2。CO2CP正常值为22——29%。 如未测定二氧化碳结合力,可按5%碳酸氢钠每次溶液5ml/kg计算 (此用量可提高10容积%)。必要时可于2~4 小时后重复应用。 二、20%甘露醇8克静点正常情况下能带出液体为100毫升。 三、热量(能量)的计算 正常成人一般每日约需热量(能量):25——30kcal/kg/日 成人每天基础热量(能量):1kcal×24×体重(kg) 三大产热营养素:蛋白质 4.1kcal/g 脂类(脂肪)9.3kcal/g 碳水化合物(糖类) 4.1kcal/g 注:卡路里(cal)的定义:将1克水在1大气压下提升1摄氏度所需要的热量。热量单位换算公式: 1kcal=1000cal

'' 1.体循环阻力: 体循环阻力(dyne×sec)/cm5=80×(MAP-RAP)/C.O. MAP=平均动脉压 RAP=右心房压 C.O.=心输出量 正常值=900-1300(dyne×sec)/ cm5 2.平均动脉压(MAP): MAP(平均动脉压)=舒张压+[1/3(收缩压-舒张压)] 3.心输出量: 心输出量(L/min)= BSA=体表面积(M2) Hb=血红蛋白(g/100ml) SaO2&SvO2=动脉血氧饱和度—静脉血氧饱和度。 心脏指数是心输出量以个体为单位计算的 心脏指数=心输出量/体表面积(L/min/M2) 4.总外周血管阻力: SVR=(平均动脉压-中心静脉压)÷心排出量×80 正常值为100-130kpa.s/L 5.杜克平板测验分数:

杜克平板测验分数= 未出现心绞痛:测试持续时间(min)-5.0×最大ST段下降(mm) 持续心绞痛:测试持续时间(min)-5.0×最大ST段下降(mm)-4.0×1 测试因心绞痛中止:测试持续时间(min)-5.0×最大ST段下降(mm)-4.0×2 风险级别: 高风险:杜克平板实验分数<-5 高风险:杜克平板实验分数>10 6.校正的QT间期: 校正的QT间期=测量的QT间期(sec)÷sqrt(R-R间期) 正常值:校正的QT间期不应该超过: 0.45(婴儿<6个月) 0.44(儿童) 0.425(青少年和成人 7.氧供应(DO2): DO2=1.34×[SaO2(动脉血氧饱和度)×Hb(血红蛋白)]×CO×10 8.氧消耗(VO2): VO2=1.34×[(CaO2(动脉血氧含量)×CvO2(静脉血氧含量))×CO×10 CaO2=1.34×SaO2×Hb CvO2=1.34×SvO2×Hb 9.氧耗量(给定心输出量): 氧耗量(ml/min)=心输出量(C.O.)×(13×Hgb)×(SaO2-SvO2) SaO2=动脉血氧饱和度 SvO2=静脉血氧饱和度 正常值=110-160ml/min/M2 若平均体表面积为1.73M2,则正常值=190-275ml/min 10.动脉血CO2分压: PaCO2=0.863×VCO2/VA VCO2为CO2排出量(ml/min) Va为每分钟肺泡通气量(L/min) 0.863为使气体容量(ml)变为Kpa(mmHg)的转换因子 11.动脉血氧分压(PaO2): 坐位:

医学计算公式资料 1.体循环阻力: 体循环阻力(dyne×sec)/cm5=80×(MAP-RAP)/C、O、 MAP=平均动脉压 RAP=右心房压 C、O、=心输出量 正常值=900-1300(dyne×sec)/ cm5 2、平均动脉压(MAP): MAP(平均动脉压)=舒张压+[1/3(收缩压-舒张压)] 3、心输出量: 心输出量(L/min)= BSA=体表面积(M2) Hb=血红蛋白(g/100ml) SaO2&SvO2=动脉血氧饱与度—静脉血氧饱与度。 心脏指数就是心输出量以个体为单位计算的 心脏指数=心输出量/体表面积(L/min/M2) 4、总外周血管阻力: SVR=(平均动脉压-中心静脉压)÷心排出量×80 正常值为100-130kpa、s/L 5、杜克平板测验分数: 杜克平板测验分数= 未出现心绞痛:测试持续时间(min)-5、0×最大ST段下降(mm) 持续心绞痛:测试持续时间(min)-5、0×最大ST段下降(mm)-4、0×1 测试因心绞痛中止:测试持续时间(min)-5、0×最大ST段下降(mm)-4、0×2 风险级别: 高风险:杜克平板实验分数<-5 高风险:杜克平板实验分数>10 6、校正的QT间期: 校正的QT间期=测量的QT间期(sec)÷sqrt(R-R间期) 正常值:校正的QT间期不应该超过: 0、45(婴儿<6个月) 0、44(儿童)

7、氧供应(DO2): DO2=1、34×[SaO2(动脉血氧饱与度)×Hb(血红蛋白)]×CO×10 8、氧消耗(VO2): VO2=1、34×[(CaO2(动脉血氧含量)×CvO2(静脉血氧含量))×CO×10 CaO2=1、34×SaO2×Hb CvO2=1、34×SvO2×Hb 9、氧耗量(给定心输出量): 氧耗量(ml/min)=心输出量(C、O、)×(13×Hgb)×(SaO2-SvO2) SaO2=动脉血氧饱与度 SvO2=静脉血氧饱与度 正常值=110-160ml/min/M2 若平均体表面积为1、73M2,则正常值=190-275ml/min 10.动脉血CO2分压: PaCO2=0、863×VCO2/V A VCO2为CO2排出量(ml/min) Va为每分钟肺泡通气量(L/min) 0、863为使气体容量(ml)变为Kpa(mmHg)的转换因子 11、动脉血氧分压(PaO2): 坐位: PaO2=104、2-0、27×年龄 仰卧位: PaO2=103、5-0、42×年龄 12、动脉血氧含量: CaO2=0、003×PaO2+1、34×SaO2×Hb 13、动脉血氧饱与度(SaO2): SaO2=HbO2÷(HbO2+Hb)×100% HbO2就是血红蛋白结合的氧量 14、急性肺损伤比率: 急性肺损伤的氧合指数=动脉血氧分压/吸入气氧分数 氧合指数<300,诊断为急性肺损伤(ALI) 氧合指数<200,诊断为急性呼吸窘迫综合症(ARDS) 15、肺泡-动脉血氧分压差 (P(A-aa)O2): (1)吸入气氧分压PIO2=(大气压—PH2O)×吸入氧浓度% (2)肺泡气PO2(PAO2)=PIO2—PCO2×1、25 (3)肺泡动脉氧分压差(P(A-a)O2)=PAO2—PaO2 将(2)的结果代入(3)中即可得P(A-a)O2 16、肺泡气公式: 肺泡氧分压(PaO2)(mmHg)=[FIO2(%)×(大气压-PH2O)]-(PaCO2×1、25)] FIO2=吸入气浓度(%) PH2O=气道水蒸气压力,通常为6、3Kpa,即47mmHg PaCO2=动脉血二氧化碳分压 17、肺顺应性: 肺顺应性(Cdyn)=潮气量÷(最大气道压-呼气末正压) 18、尿HCO3 ̄排泄率:

临床医学常用的8大类计算公式 一、补液 补液原则:先快后慢、先胶后晶、先浓后浅、先盐后糖、见尿补钾、缺啥补啥。 注:休克时先晶后胶。 补液量=1/2累计损失量当天额外损失量每天正常需要量。 粗略计算补液量=尿量+500ml。若发热病人+300ml×n 1.补钾: 补钾原则:①补钾以口服补较安全。 ②补钾的速度不宜快。一般<20mmol/h。 ③浓度一般1000ml液体中不超过3g。 ④见尿补钾。尿量在>30ml/h。细胞外液钾离子总含量仅为60mmol 左右,输入不能过快,一定要见尿补钾。 ⑤低钾不宜给糖,因为糖酵解时消耗钾。100g糖=消耗2.8g钾。 轻度缺钾3.0——3.5mmol/L时,全天补钾量为6——8g。

中度缺钾2.5——3.0mmol/l时,全天补钾量为8——12g。 重度缺钾<2.5mmol/l时,全天补钾量为12——18g。 2.补钠: 血清钠<130mmol/L时,补液。先按总量的1/3——1/2补充。公式:应补Na+(mmol)=[142-病人血Na+(mmol/L)]×体重(kg)×0.6<女性为0.5> 应补生理盐水=[142-病人血Na+(mmol/L)]×体重(kg)×3.5<女性为3.3> 氯化钠=[142-病人血Na+(mmol/L)]×体重(kg)×0.035<女性为0.03> 或=体重(kg)×〔142-病人血Na+(mmol/L)〕×0.6<女性为0.5>÷17 3.输液速度判定 每小时输入量(ml)=每分钟滴数×4 每分钟滴数(gtt/min)=输入液体总ml数÷[输液总时间(h)×4]输液所需时间(h)=输入液体总ml数÷(每分钟滴数×4)

集中趋势的描述 算术均数: 频数表资料(X0为各组段组中值) n fX f fX x O O ∑∑∑== 几何均数: n n X X X G ...21= 或 ) log ( log 1 n X G ∑-= 频数表资料: ? ?????=????????=∑∑∑--n X f f X f G log lg log log 11 中位数:(1)* 2 1 +=n X M (2) ) (21* 12*2++= n n X X M 百分位数 ?? ? ??-?+ =L X X f n X f i L P 100其中:L 为欲求的百分位 数所在组段的下限 , i 为该组段的组距 , n 为总频数 , X f 为 该组段的的频数 , L f 为该组段之前的累计频数 方差: 总体方差为:式(1); 样本方差为 式(2) (1) N X 2 2 )(μσ-∑= (2) 1)(2 2--∑= n X X S 标准差: 1)(2--∑= n X X S 或 1/)(22-∑-∑= n n X X S 频数表资料计算标准差的公式为 1/)(22-∑∑∑-∑= f f fx fx S 变异系数:当两组资料单位不同或均数相差较大时,对变异 大小进行比较,应计算变异系数 %100?= X S CV 常用的相对数指标 (一)率 (二)相对比(三)构成比 1.直接法标准化 N p N p i i ∑= ' ∑=i i p N N p )(' 2.间接法标准化 预期人数实际人数= SMR ∑=i i P n r SMR S M R P P ?=' 正态分布:密度函数: )2/()(2221)(σμπ σ--= X e X f 分布函数: 小于X 值的概率,即该点正态曲线下左侧面积 )()(x X P x F <= 特征:(1)关于x=μ对称。(2)在x=μ处取得该概率密度函数的最大值,在σμ±=x 处有拐点,表现为钟形曲线。(3)曲线下面积为1。(4)μ决定曲线在横轴上的位置,σ决定曲线的形状 。(5)曲线下面积分布有一定规律 标准正态分布:对任意一个服从正态分布的随机变量,作如下标准化变换 σ μ-= X u ,u 服从总体均数为0、总体标准 差为1的正态分布。 u 值左侧标准正态曲线下面积为标准正态分布函数,记作 )(u Φ 医学参考值的确定方法:(1)百分位法:双侧(P 25,P 975),单侧P 95以下或P 5以上,该法适用于任何分布型的资料。(2)正态分布法:若X 服从正态分布,双侧医学参考值范围为 S X 96.1± 样本均数标准误的估计值为 X s = t 分布的概念:小样本总体标准差未知时,服从自由度为n-1 的t 分布 X X X t s μ-= 总体均数可信区间的计算: 大样本或总体标准差已知:式(1); 小样本:式(2) (1)n S X ? ±96.1 (2)n S n t t ?±-)1(,05.0(前一个t 表示均数) 单样本t 检验: n S X t /0 μ-= 自由度为 n-1; 配对样本t 检验: 检验统计量: n S d t d /0-= 自由度为n-1(n 为对子数) 两样本t 检验:检验统计量: ) 11(2 12 1n n S X X t c +-= (错: Sc 的平方) 2 )()(2)1()1(21222211212 222112-+-+-= -+-+-= ∑∑n n X X X X n n S n S n S c 方差齐性检验:H 0:两总体方差齐,H 1:两总体方差不齐,α=0.1 检验统计量: (较小)(较大)2 2 2 1 S S F = 分子自由度为n 1-1,分母自由度为n 2-1 方差分析的基本思想: 1、总变异:总离均差平方和: 2() 1 T ij i j SS SS X X N νν=-==-∑∑总总= ∑∑-=N X X ij ij /)(22 ∑=N X C ij /)( 2 2. 组间变异:组间变异反映了处理因素的影响(如处理确实有作用),同时也包括了随机误差(含个体差异和测量误差)。 21() 1 B i i i SS SS n X X k νν-==-∑组间组间== = C n X i i ij -∑ ∑2 )( 3. 组内变异:组内变异仅反映随机误差(含个体差异和测量误差),故又称误差变异。 222()(1) W E ij i i i i j i SS SS SS X X n S N k νν===-=-==-∑∑∑组内组内 2()(1) W E ij i i i i j i SS SS SS X X n S N k νν===-=-==-∑∑∑组内组内 1(1)()N k N k ννν=-=-+-=+总组间组内 组间均方与组内均方比值一般地服从分子自由度为ν1,分母 自由度为ν2的F 分布 12 1 MS F k N k MS νννν= ==-==-组间 组间组内组内 , 二项分布的概率函数P (X ): X n X X n C X P --=)1()(ππ; )! (!!X n X n C X n -= 二项分布的均数和标准差:进行n 次独立重复试验,出现X 次阳性结果 X 的总体均数为πμn = 总体方差为)1(2ππσ-=n 总体标准差为)1(ππσ -=n 如果将阳性结果用频率表示 n X p = 率的总体均数 π μ=p 标准差 n p ) 1(ππσ-= n p p n p p S p )1(1 ) 1(-≈--= 又称率的标准误它反映率的抽样误差的大小。 单侧累积概率计算:出现阳性的次数至多为k 次的概率为 ∑∑ ==---==≤k X k X X n X X n X n X P k X P 0 0)1()! (!! )()(ππ 出现阳性的次数至少为k 次的概率 ∑∑ ==---==≥n k X n k X X n X X n X n X P k X P )1()! (!! )()(ππ 率的可信区间的估计 正态近似法:当)1(,p n np - 均大于等于5时 n p p p n p p P )1(96.1,)1(96.1-+-? - 样本率与总体率的比较: 检验假设H 0:π=π0,H 1:π≠π0 1 . 满足正态近似时,计算检验统计量 ) 1(000 πππ--= n n X Z 或 n p Z ) 1(000 πππ--= 2. 不满足正态近似时用直接概率计算法 两样本率的比较:H0:π1=π2,H1:π1≠π2, 检验统计量: ) 1 1)(1(| |2121n n p p p p Z c c +--= 2121n n X X p c ++= Poisson 分布的概率函数为 ! )(X e X P X λλ -= POISSON 分布的应用: 单侧累计概率计算:稀有事件发生次数至多为k 次的概率为 ∑∑==-==≤k X k X X X e X P k X P 0 ! )()(λλ 发生次数至少为k 次的概率为 )1(1)(-≤-=≥k X P k X P 总体均数的区间估计:正态近似法 95%总体均数的可信区间为X X X X 96.1,96.1+- 样本率和总体率的比较 正态近似法: 当满足正态近似条件时, 对检验假设 H0:λ=λ0,H1:λ≠λ0, 检验统计量为 λ λ-= X Z 两组独立样本资料的Z 检验 :当两总体均数都大于20时, 对检验假设H0:λ1=λ2, H1:λ1≠λ2,当两样本观测单

一 资料的描述性统计 (一)算术均数(mean) (1)简单算术平均值定义公式为(直接法): (2)利用频数表计算均数(加权法): (二)方差(即标准差的平方) (三)变异系数 二 参数估计与参考值范围 (一)均数的标准误 (二)样本率的标准误 (p 为样本率) (三)T 分布 (u 为总体均数) (四)总体均数的区间估计 (一般要求 计算95%或99%的可信区间) (五)总体率的区间估计 (六)参考值范围估计 双侧1-a 参考值范围: s u x a 2/± 单侧1-a 参考值范围: s u x a ->或s u x a +< (可信区间计算是用标准误,参考值范围计算用标准差,百分位数法大家自己看书) 三 T 检验与方差分析 (一)T 检验 (1)单样本T 检验 n x n x x x x x n ∑= ++++= 321∑∑= ++++++++=f fx f f f f x f x f x f x f x k k k 3213322111 )(2 2--= ∑n x x s 22 2()/1 x x n s n -= -∑∑%100?= x s CV n s s x = n p p s p ) 1(-=n s x t μ-=x x s t x s t x ναναμ,2/,2/+<<-p p s u p s u p 2/2/ααπ+<<-

检验假设: (假设样本来自均数为0 u 的正态总体) 统计量t 值的计算: (2)配对T 检验 检验假设: 统计量t 值的计算: (d 为两组数据 的差值,Sd 为差值的标准差) (3)两样本T 检验 检验假设: 统计量t 值的计算: 其中 两样本方差齐性检验 (即为两样本方差的比值) (二)单因素方差分析 SS MS F SS MS νν= = B B B W W W (1)完全随机设计资料的方差分析 这里 (T 即为该组数据之和) (2)随机单位组设计资料的方差分析 SS 总=SS 处理+SS 区组+SS 误差 V 总=V 处理+V 区组+V 误差 μμ=:H 1 ,/0 0-=-=-= n n s x s x t x νμμ0210==-μ μμ:H d d t s μ-== 1 -=n ν210μμ=:H 2 1)()(2121x x s x x t ----=μμ2 21-+=n n ν ? ??? ??+=-2121121n n s s C x x 2)()(112222112-+∑-∑+-=n n x x x x s C 2221s s F =111-=n ν1 2 2-=n ν组内组间总SS SS SS +=组内 组间总ννν+=2()/C x N =∑ij j T x = ∑

体循环阻力(dyne×sec)/cm5=80×(MAP-RAP)/. MAP=平均动脉压 RAP=右心房压 .=心输出量 正常值=900-1300(dyne×sec)/ cm5 平均动脉压(MAP) MAP(平均动脉压)=舒张压+[1/3(收缩压-舒张压)] 心输出量 心输出量(L/min)= BSA=体表面积(M2) Hb=血红蛋白(g/100ml) SaO2&SvO2=动脉血氧饱和度—静脉血氧饱和度。 心脏指数是心输出量以个体为单位计算的 心脏指数=心输出量/体表面积(L/min/M2) 总外周血管阻力(SVR) SVR=(平均动脉压-中心静脉压)÷心排出量×80 正常值为L 杜克平板测验分数 杜克平板测验分数=

未出现心绞痛:测试持续时间(min)-×最大ST段下降(mm) 持续心绞痛:测试持续时间(min)-×最大ST段下降(mm)-×1 测试因心绞痛中止:测试持续时间(min)-×最大ST段下降(mm)-×2风险级别: 高风险:杜克平板实验分数<-5 高风险:杜克平板实验分数>10 校正的QT间期 校正的QT间期=测量的QT间期(sec)÷sqrt(R-R间期) 正常值:校正的QT间期不应该超过: (婴儿<6个月) (儿童) (青少年和成人) 氧供应(DO2) DO2=×[SaO2(动脉血氧饱和度)×Hb(血红蛋白)]×CO×10 氧消耗(VO2) VO2=×[(CaO2(动脉血氧含量)×CvO2(静脉血氧含量))×CO×10 CaO2=×SaO2×Hb CvO2=×SvO2×Hb 氧耗量(给定心输出量) 氧耗量(ml/min)=心输出量(.)×(13×Hgb)×(SaO2-SvO2) SaO2=动脉血氧饱和度 SvO2=静脉血氧饱和度 正常值=110-160ml/min/M2

肾内常用计算公式 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

一.未血透病人残肾功能及营养状况评估 (一)内生肌酐清除率(CCr) 1.Ccr(ml/min)=[尿Cr浓度÷血Cr浓度]×[尿量(ml)÷尿液收集时间(min)] 2.矫正清楚率=Ccr×[标准体表面积(㎡)÷患者实际体表面积] 3.患者实际体表面积=×身高+×体重- (二)残肾的尿素清除率(Kru) 1.Kru(ml/min)=[尿BuN浓度÷血BuN浓度]×[尿量(ml)÷尿液收集时间 (min)] 2.残肾Kt/v=24h尿BuN总量(mmol)÷[血BuN浓度(mmol/L)×Vt(L)] 3.尿素分布容积Vt=体重×58% (三)蛋白分解率(PCR)和标准化蛋白分解率(nPCR) 1.PCR(g/d)=24h尿BuN总量(mmol/24h)×28×1000++24h尿蛋白定量 2.NPCR(g/㎏·d)=PCR/实际体重或理想体重 二.血透病人透析充分性及营养状况评估指标 (一)PCR和nPCR 1.PCR=+ 2.NPCR=Vt+=PCR/体重(㎏) 3.尿素生成率G=[(C3-C2)·Vt+Vu·Cu]÷Ti 注:C2. C3分别为透析后,下次透析前BuN浓度(mg/dl); Vu:透析间期总尿量(ml);Cu:透析间期全部尿中平均BuN浓度(mg/dl) Ti:透析间隔时间(min) 或 PCR(g/d)= [ (C3V3-C2V2)+VuCu ] 2824 / (1000 Ti) +Vt 注:C2. C3分别为透析后,下次透析前BuN浓度(mmol/L); V2. V3分别为透析后,下次透析前尿素分布容积(L,体重); Vu:透析间期总尿量(L);Cu:透析间期全部尿中平均BuN浓度(mmol/L) Ti:透析间隔时间(h) nPCR(g/kgd)=PCR/理想体重 (二)尿素的时间平均浓度(TACurea) TACurea(mg/dl)=[(C1+C2)·Td+(C2+C3)·Id]÷2(Td+Id) 注:C1. C2. C3 为透析前、透析后、下一次透析前 BuN浓度(mg/dl); Td为透析时间(h);Id为血透间隔时间(h) (三)尿素清除指数(Kt/V) 1.单次透析Kt/V计算 a.简化法:Kt/V=-×(R--uF/w) b.经典法:Kt/V=-In(R-)+(4-)×uF/w 注:R=C2/C1;uF/w为透析超滤量与透析后体重之比(㎏)。 2.如有残肾功能(KRU>min),则使用以下公式计算Kt/V(Dt) a.每周HD三次者:Dt= Kt/V+Vt b.每周HD二次者:Dt= Kt/V+Vt 3.Kru(ml/min)=Vu·Cu÷[Ti×(C2+C3)/2] 三.腹透病人透析充分性及营养评估指标 (一)每周Kt/V=总尿素清除率/Vt (二)总尿素清除率(L/W)=腹透液尿素清除率+残肾尿素清除率

一、补液 补液原则:先快后慢、先胶后晶、先浓后浅、先盐后糖、见尿补钾、缺啥补啥。(注:休克时先晶后胶) 补液量=1/2累计损失量+当天额外损失量+每天正常需要量。 粗略计算补液量=尿量+500ml。若发热病人+300ml×n 1.补钾: 补钾原则:①补钾以口服补较安全。②补钾的速度不宜快。一般<20 mmol/h。 ③浓度一般1000ml液体中不超过3g。④见尿补钾。尿量在>30ml/h。 细胞外液钾离子总含量仅为60mmol左右,输入不能过快,一定要见尿补钾。 ⑤低钾不宜给糖,因为糖酵解时消耗钾。100g糖=消耗2.8g钾。 轻度缺钾3.0——3.5mmol/L时,全天补钾量为6——8g。 中度缺钾2.5——3.0mmol/l时,全天补钾量为8——12g。 重度缺钾<2.5 mmol/l时,全天补钾量为12——18g。 2. 补钠:血清钠<130 mmol/L时,补液。先按总量的1/3——1/2补充。 公式: 应补Na+(mmol)=[142-病人血Na+(mmol/L)]×体重(kg)×0.6 <女性为0.5> 应补生理盐水=[142-病人血Na+(mmol/L)] ×体重(kg)×3.5 <女性为3.3> 氯化钠=[142-病人血Na+(mmol/L)] ×体重(kg) ×0.035 <女性为0.03> 或=体重(kg)×〔142-病人血Na+(mmol/L)〕×0.6<女性为0.5>÷17 3.输液速度判定 每小时输入量(ml)=每分钟滴数×4 每分钟滴数(gtt/min)=输入液体总ml数÷[输液总时间(h)×4] 输液所需时间(h)=输入液体总ml数÷(每分钟滴数×4) 4.静脉输液滴进数计算法 每h输入量×每ml滴数(15gtt) ①已知每h输入量,则每min滴数=- 60(min) 每min滴数×60(min) ②已知每min滴数,则每h输入量=--------- 每min相当滴数(15gtt) 5. 5%NB(ml)=〔CO2CP正常值-病人CO2CP〕×体重(kg)×0.6。 首日头2——4小时补给计算量的1/2。CO2CP正常值为22——29%。 如未测定二氧化碳结合力,可按 5%碳酸氢钠每次溶液5ml/kg计算 (此用量可提高10容积%)。必要时可于2~4 小时后重复应用。 二、20%甘露醇8克静点正常情况下能带出液体为100毫升。 三、热量(能量)的计算 正常成人一般每日约需热量(能量):25——30kcal/kg/日 成人每天基础热量(能量):1kcal×24×体重(kg) 三大产热营养素:蛋白质 4.1kcal/g ;脂类(脂肪) 9.3kcal/g ;碳水化合物(糖类) 4.1kcal/g 注:卡路里(cal)的定义:将1克水在1大气压下提升1摄氏度所需要的热量。 热量单位换算公式: 1kcal=1000cal ;1000kcal=4.184MJ ;1MJ=239kcal 粗略计算热量: 50g大米或50g白面(相当于小米50g、挂面50g、苏打饼干50g、高粱米50g、干粉条25g、凉粉750g、土豆250g、咸面包60g)=180kcal 50g瘦肉(相当于鸡蛋50)=80kcal 250g牛乳(相当于豆浆300g、牛乳粉18g、酸奶1瓶)=160kcal 1汤勺花生油(相当于花生米30粒、核桃2个、葵花籽18g、南瓜籽18g、