PCR技术

1.PCR原理

(1)细胞内DNA复制条件

(2)细胞内DNA复制过程

①DNA的两条链是反向平行的,通常将DNA的羟基末端称为3’端,而磷酸基团的末端称为5’端。DNA聚合酶不能从头开始合成DNA,而只能从3’端延伸DNA链,因此,DNA 复制需要引物。DNA的合成方向总是从子链的5’端向3’端延伸。

②在DNA的复制过程中,复制的前提是双链解开。在体外可通过控制温度来实现。在80~ 100 ℃的温度范围内,DNA的双螺旋结构将解体,双链分开,这个过程称为变性。PCR利用了DNA的热变性原理,通过控制温度来控制双链的解聚与结合。由于PCR过程的温度高,导致DNA聚合酶失活,后来耐高温的DNA聚合酶的发现和应用,大大增加了PCR的效率。

③PCR反应需要在一定的缓冲溶液中进行,需提供:DNA模板,分别与两条模板链相结合的两种引物,四种脱氧核苷酸,耐热的DNA聚合酶,同时通过控制温度使DNA复制在体外反复进行。

2.PCR的反应过程

PCR一般要经历三十多次循环,每次循环可以分为变性、复性和延伸三步。从第二轮循环开始,上一次循环的产物也作为模板参与反应,并且由引物Ⅰ延伸而成的DNA单链会与引物Ⅱ结合,进行DNA的延伸,这样,DNA聚合酶只能特异地复制处于两个引物之间的DN A序列,使这段固定长度的序列成指数扩增。

1.PCR是一种体外迅速扩增DNA片段的技术,下列有关PCR过程的叙述,不正确的是A.变性过程中破坏的是DNA分子内碱基对之间的氢键

B.复性过程中引物与DNA模板链的结合是依靠碱基互补配对原则完成

C.延伸过程中需要DNA聚合酶、ATP、四种核糖核苷酸

D.PCR与细胞内DNA复制相比所需要酶的最适温度较高

【参考答案】C

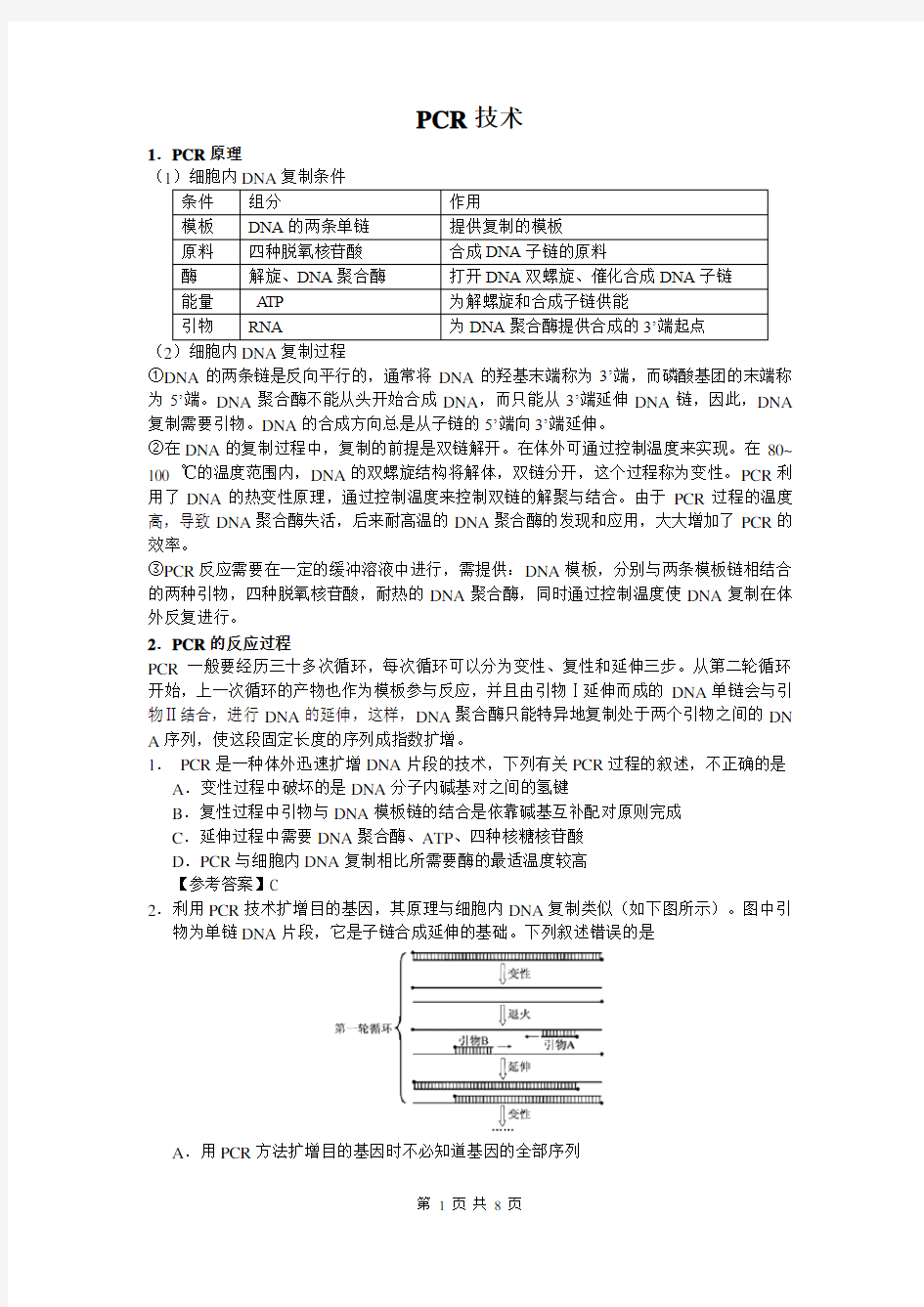

2.利用PCR技术扩增目的基因,其原理与细胞内DNA复制类似(如下图所示)。图中引物为单链DNA片段,它是子链合成延伸的基础。下列叙述错误的是

A.用PCR方法扩增目的基因时不必知道基因的全部序列

B.设计引物时需要避免引物之间形成碱基互补配对而造成引物自连

C.退火温度过高可能导致PCR反应得不到任何扩增产物

D.第四轮循环产物中同时含有引物A和引物B的DNA片段所占的比例为15/16

【答案】D

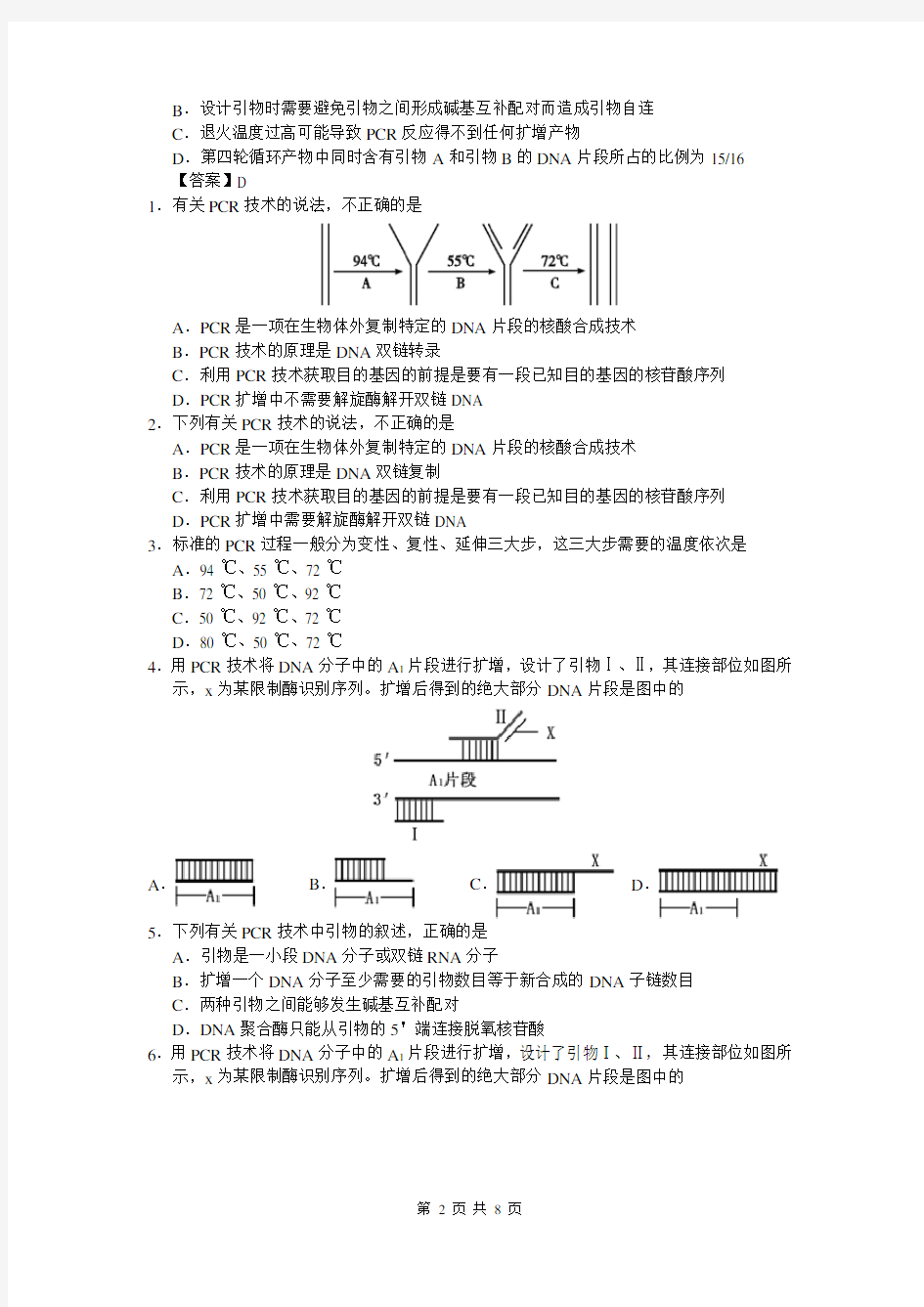

1.有关PCR技术的说法,不正确的是

A.PCR是一项在生物体外复制特定的DNA片段的核酸合成技术

B.PCR技术的原理是DNA双链转录

C.利用PCR技术获取目的基因的前提是要有一段已知目的基因的核苷酸序列

D.PCR扩增中不需要解旋酶解开双链DNA

2.下列有关PCR技术的说法,不正确的是

A.PCR是一项在生物体外复制特定的DNA片段的核酸合成技术

B.PCR技术的原理是DNA双链复制

C.利用PCR技术获取目的基因的前提是要有一段已知目的基因的核苷酸序列

D.PCR扩增中需要解旋酶解开双链DNA

3.标准的PCR过程一般分为变性、复性、延伸三大步,这三大步需要的温度依次是A.94 ℃、55 ℃、72 ℃

B.72 ℃、50 ℃、92 ℃

C.50 ℃、92 ℃、72 ℃

D.80 ℃、50 ℃、72 ℃

4.用PCR技术将DNA分子中的A1片段进行扩增,设计了引物Ⅰ、Ⅱ,其连接部位如图所示,x为某限制酶识别序列。扩增后得到的绝大部分DNA片段是图中的

A.B.C.D.

5.下列有关PCR技术中引物的叙述,正确的是

A.引物是一小段DNA分子或双链RNA分子

B.扩增一个DNA分子至少需要的引物数目等于新合成的DNA子链数目

C.两种引物之间能够发生碱基互补配对

D.DNA聚合酶只能从引物的5'端连接脱氧核苷酸

6.用PCR技术将DNA分子中的A1片段进行扩增,设计了引物Ⅰ、Ⅱ,其连接部位如图所示,x为某限制酶识别序列。扩增后得到的绝大部分DNA片段是图中的

A.B.

C.D.

7.用PCR方法检测转基因植株是否成功导入目的基因时,得到以下电泳图谱。其中:1号为DNA标准样液(Marker),10号为蒸馏水,PCR过程中加入的模板DNA如图所示。

据此作出的分析不合理的是

A.PCR产物的分子大小在250~500 bp之间

B.3号样品为不含目的基因的载体DNA

C.9号样品对应植株不是所需的转基因植株

D.10号可确定反应体系等对结果没有干扰

8.根据某基因上游和下游的碱基序列,设计合成了用于该基因PCR的两段引物(单链DNA)。引物与该基因变性DNA(单链DNA)结合为双链DNA的过程称为复性。下图是两引物的T m (引物熔解温度,即50%的引物与其互补序列形成双链DNA分子时的温度)测定结果,下列叙述错误的是()

A.通常引物1和引物2不能有碱基互补配对关系

B.两引物分别是子链延伸的起点,并可以反复利用

C.若两引物的脱氧核苷酸数相同,推测引物2的GC含量较高

D.复性所需温度与时间,取决于引物的长度、碱基组成及其浓度等因素

9.以下为形成cDNA过程和PCR扩增过程示意图。据图分析,下列说法正确的是

A.④过程发生的变化是引物与单链DNA结合

B.催化①过程的酶是DNA聚合酶

C.催化①②⑤过程的酶都必须能耐高温

D.过程③需要解旋酶

10.在遗传病及刑侦破案中常需要对样品DNA进行分析,PCR技术能快速扩增DNA片段,在几个小时内复制出上百万份的DNA拷贝,有效地解决了因为样品中DNA含量太低而难以对样品进行分析研究的问题。据图回答相关问题。

(1)在相应的横线上写出引物Ⅱ,并在复性这一步骤中将引物Ⅱ置于合适的位置。__________________。

(2)在相应的横线上写出循环一次后生成的DNA分子。________。

(3)若将作为原料的四种脱氧核苷酸用32P标记,请分析循环一次后生成的DNA分子的特点:________,循环n次后生成的DNA分子中不含放射性的单链占总单链的比例为________。(4)PCR反应过程的前提条件是________,PCR技术利用了DNA的________原理解决了这个问题。

(5)在对样品DNA分析过程中发现,DNA掺杂着一些组蛋白,要去除这些组蛋白可加入的物质是___________________。

11.(2019全国卷Ⅰ·38)

基因工程中可以通过PCR技术扩增目的基因。回答下列问题。

(1)基因工程中所用的目的基因可以人工合成,也可以从基因文库中获得。基因文库包括_ _______和________。

(2)生物体细胞内的DNA复制开始时,解开DNA双链的酶是________。在体外利用PCR技术扩增目的基因时,使反应体系中的模板DNA解链为单链的条件是________。上述两个解链过程的共同点是破坏了DNA双链分子中的________。

(3)目前在PCR反应中使用Taq酶而不使用大肠杆菌DNA聚合酶的主要原因是________。12.(2018·江苏卷)为生产具有特定性能的α-淀粉酶,研究人员从某种海洋细菌中克隆了α-淀粉酶基因(1656个碱基对),利用基因工程大量制备琢α-淀粉酶,实验流程见下图。请回答下列问题:

(1)利用PCR技术扩增α-淀粉酶基因前,需先获得细菌的_________。

(2)为了便于扩增的DNA片段与表达载体连接,需在引物的____端加上限制性酶切位点,且常在两条引物上设计加入不同的限制性酶切位点,主要目的是_________

_____。

(3)进行扩增时,反应的温度和时间需根据具体情况进行设定,下列选项中_______的设定与引物有关,________的设定与扩增片段的长度有关。(填序号)

①变性温度②退火温度③延伸温度④变性时间⑤退火时间⑥延伸时间

(4)下图表示筛选获得的工程菌中编码α-淀粉酶的mRNA的部分碱基序列:

图中虚线框内mRNA片段包含___个密码子,如虚线框后的序列未知,预测虚线框后的第一个密码子最多有__种。

(5)获得工程菌表达的α-淀粉酶后,为探究影响酶活性的因素,以浓度为1%的可溶性淀

根据上述实验结果,初步判断该α-淀粉酶活性最高的条件为______。13.(2016·天津卷)人血清白蛋白(HSA) 具有重要的医用价值,只能从人血浆中制备。下图是以基因工程技术获取重组HSA(rHSA)的两条途径。

(1)获取HSA基因,首先需采集人的血液,提取_____________合成总cDNA,然后以cDNA 为模板,采用PCR技术扩增HSA基因。下图中箭头表示一条引物结合模板的位置及扩增方向,请用箭头在方框内标出另一条引物的位置及扩增方向。

(2)启动子通常具有物种及组织特异性,构建在水稻胚乳细胞内特异表达rHSA的载体,需要选择的启动子是_____________(填写字母,单选)。

A.人血细胞启动子B.水稻胚乳细胞启动子C.大肠杆菌启动子D.农杆菌启动子

(3)利用农杆菌转化水稻受体细胞的过程中,需添加酚类物质,其目的是______________ _______。

(4)人体合成的初始HSA多肽,需要经过膜系统加工形成正确空间结构才能有活性。与途径II相比,选择途径I获取rHSA的优势是_______________________________________。(5)为证明rHSA具有医用价值,须确认rHSA与_________________的生物学功能一致。

1.【答案】B

【解析】AB项、PCR是一项在生物体外复制特定的DNA片段的核酸合成技术,其原理是DNA双链复制,故A项正确,B项错误;C、利用PCR技术获取目的基因的前提是要有一段已知目的基因的核苷酸序列,以便根据这一序列合成引物,C项正确;D、PCR 扩增中首先要使目的基因DNA受热变性后解链为单链,不需要解旋酶解开双链DNA,故D项正确。

2.【答案】D

【解析】PCR全称为聚合酶链式反应,是一项在生物体外复制特定的DNA片段的核酸合成技术,A正确;PCR技术以解开的双链作为模版,利用的原理是DNA双链复制,B 正确;前提是要有一段已知目的基因的核苷酸序列以便合成引物,C正确;双链DNA 模板在高温作用下,氢键断裂,形成单链DNA,可见该过程不需要解旋酶解开双链DNA,D错误。

3.【答案】A

【解析】标准的PCR过程一般分为变性、复性、延伸三大步,其中变性需要高温使DNA 解螺旋,温度为90~96℃;复性是在较低温度下,两种引物和DNA单链想结合,温度为50℃左右;延伸为在DNA聚合酶的作用下,合成新的DNA链,温度为70~75℃。

综上所述,A正确,B、C、D错误。

4.【答案】D

【解析】利用PCR技术将DNA分子中的A1片段进行扩增,当引物与母链通过碱基互补配对结合后,子链延伸的方向总是从5′端到3′端,据此依题意和图示分析可知,A、B、

C均错误,D正确。

5.【答案】B

【解析】引物是一小段单链DNA或RNA,可与DNA母链通过碱基互补配对进行结合,A错误;扩增一个DNA分子至少需要的引物数目等于新合成的DNA子链数目,B正确;

引物与DNA母链通过碱基互补配对进行结合,两种引物之间不能发生碱基互补配对,C 错误;DNA聚合酶只能从引物的3'端连接脱氧核苷酸,D错误。

6.【答案】D

【解析】利用PCR技术将DNA分子中的A1片段进行扩增,当引物与母链通过碱基互补配对结合后,子链延伸的方向总是从5′端到3′端,据此依题意和图示分析可知,A、B、C均错误,D正确。

7.【答案】B

【解析】PCR过程中,可以通过设计特定的引物来扩增特定的DNA片段,4~9号是转基因植株,理论上应包含目的基因,结合2号野生型和10号蒸馏水组的结果,推测包含目的基因的片段大小应为250~500 bp,A正确;3号PCR结果包含250~500 bp片段,应包含目的基因,B错误;9号PCR结果不包含250~500 bp片段,所以不是所需转基因植株,C正确;10号放入蒸馏水,可排除反应体系等对结果的干扰,D正确。8.【答案】B

【解析】通常引物1和引物2不能有碱基互补配对关系,以免二者结合,A项正确;两引物参与构成子链,不能反复利用,B项错误;若两引物的脱氧核苷酸数相同,引物2的熔解温度较高,推测其GC含量较高,C项正确;结合以上分析可知,复性所需温度与时间,取决于引物的长度、碱基组成及其浓度等因素,D项正确。

9.【答案】A

【解析】分析题图:图示为形成cDNA过程和PCR扩增过程示意图,其中①是由RNA 形成单链DNA的过程,为逆转录过程;②是由单链DNA合成双链DNA的过程,是DNA 分子复制过程;③④⑤是多聚酶链式反应扩增DNA片段,其中③是变性、④是复性、

⑤是延伸阶段。④为复性过程,发生的变化是引物与互补DNA链结合,A正确;①为

逆转录过程,该过程需要逆转录酶的催化,B错误;图中②⑤过程为DNA复制,这两个过程都需要DNA聚合酶的催化,其中⑤过程进行的温度是70~75℃,因此催化该过程的DNA聚合酶能耐高温,但催化②过程的酶不耐高温,C错误;过程③为高温解链,该过程不需要解旋酶,D错误。

10.【答案】(1)5′—G—A—OH(或HO—A—G—5′)

(2)

(3)每个DNA分子各有一条链含32P 1/2n

(4)DNA解旋热变性

(5)蛋白酶

【解析】(1)由图可知,引物Ⅱ为5’-G-A-OH。

(2)循环一次后生成的DNA分子如下:

。

(3)若将作为原料的四种脱氧核苷酸用32P标记,根据DNA半保留复制特点可知,循环一次后,每个DNA分子各有一条链含32P,循环n次后生成的DNA分子中不含放射性的单链占总单链的比例为2/2n+1=1/2n。(4)PCR反应过程的前提条件是DNA解旋,PCR 技术利用DNA的热变性原理解决了这个问题。(5)在对样品DNA进行分析的过程中发现,DNA掺杂着一些组蛋白,根据酶的专一性原理,要去除这些组蛋白可加入蛋白酶。11.【答案】(1)基因组文库cDNA文库

(2)解旋酶加热至90~95 ℃氢键

(3)Taq酶热稳定性高,而大肠杆菌DNA聚合酶在高温下会失活

【解析】

【分析】基因工程的操作步骤:目的基因的获取(基因文库获取、PCR、人工合成);

构建基因表达载体(含目的基因、标记基因、启动子、终止子、复制原点);把目的基因导入受体细胞(显微注射法、农杆菌转化法、钙离子处理法);目的基因的检测和鉴定(分子水平—DNA分子杂交法、分子杂交法、抗原抗体杂交法和个体水平—抗虫、抗病接种实验等)。

【详解】(1)基因文库包括基因组文库和部分基因文库(C DNA文库),前者包括一种生物的全部基因,后者只包括一种生物的部分基因。

(2)体内进行DNA复制时,需要解旋酶和DNA聚合酶,解旋酶可以打开双链之间的氢键,DNA聚合酶可以催化磷酸二酯键的形成。在体外进行PCR扩增时,利用高温变性即加热至90-95℃,破坏双链之间的氢键,使DNA成为单链。解旋酶和高温处理都破坏了DNA双链中碱基对之间的氢键。

(3)由于在PCR过程中,需要不断的改变温度,该过程中涉及较高温度处理变性,大肠杆菌细胞内的DNA聚合酶在高温处理下会变性失活,因此PCR过程中需要用耐高温的Taq DNA聚合酶催化。

12.【答案】(1)基因组DNA

(2)5’使DNA片段能定向插入表达载体,减少自连

(3)②⑥

(4)813

(5)pH为8.5,缓冲液为50mmol/LTris-HCl

【解析】(1)α-淀粉酶基因来自于海洋细菌,因此为了利用PCR技术扩增α-淀粉酶基因,必须先获得细菌的基因组DNA。(2)目的基因与运载体结合前需要用限制酶对两者进行切割,延伸是在引物的3’端延伸,为了保证目的基因的完整性,因此需在引物的5’端加上限制性酶切位点,且为了使DNA片段能定向插入表达载体,减少自连,常在两条引物上设计加入不同的限制性酶切位点。(3)进行扩增时,退火温度的设定与引物有关,延伸时间的设定与扩增片段的长度有关。(4)根据题意分析,虚线框内mRNA 片段内含有24个碱基,每3个碱基构成一个密码子,因此包含24÷3=8个密码子;构成mRNA的碱基有4种,若虚线框后的序列未知,预测虚线框后的第一个密码子最多有4×4-3=13种。(5)根据表格数据分析可知,在pH为8.5,缓冲液为50mmol/LTris-HCl 的条件下,α-淀粉酶相对活性为99.5%,活性最高。

13.【答案】(1)总RNA(或mRNA)

(2)B

(3)吸引农杆菌移向水稻受体细胞,有利于目的基因成功转化

(4)水稻是真核生物,具有膜系统,能对初始rHSA多肽进行高效加工

(5)HSA

【解析】(1)合成总cDNA需提取细胞中所有的mRNA,然后通过反转录过程进行合成。采用PCR技术扩增HSA基因时,两条引物分别与模板链的5’端结合,扩增方向相反。(2)根据启动子通常具有物种及组织特异性可知,构建在水稻胚乳细胞内特异表达rHSA的载体,需要选择的启动子是水稻胚乳细胞启动子。(3)利用农杆菌转化水稻受体细胞的过程中,酚类物质可以吸引农杆菌移向水稻受体细胞,有利于目的基因成功转化。(4)水稻是真核生物,具有膜系统,能对初始rHSA多肽进行高效加工,而大肠杆菌是原核生物,细胞中不具有生物膜系统。(5)为证明rHSA具有医用价值,须确认rHSA与天然的HSA生物学功能一致。

聚合酶链式反应(PCR) 原理 DNA的半保留复制时,双链DNA在多种酶的作用下可以变性解链成单链,在DNA聚合酶与启动子的参与下,根据碱基互补配对原则复制成同样的两分子挎贝。在实验条件下,DNA在高温时也可以发生变性解链,当温度降低后又可以复性成为双链。因此,通过温度变化控制DNA的变性和复性,并设计引物做启动子,加入DNA聚合酶、dNTP就可以完成特定基因的体外复制。PCR类似于DNA的天然复制过程,其特异性依赖于与靶序列两端互补的寡核苷酸引物。 PCR由变性 - 退火(复性)- 延伸三个基本反应步骤构成: ①模板DNA的变性:模板DNA经加热至94℃左右一定时间后,使模板DNA双链或经PCR扩增形成的双链DNA解离,使之成为单链,以便它与引物结合,为下轮反应作准备; ②模板DNA与引物的退火(复性):模板DNA经加热变性成单链后,温度降至40~60℃左右,引物与模板DNA单链的互补序列配对结合; ③引物的延伸:DNA模板 - 引物结合物在DNA聚合酶的作用下,于72℃左右,以dNTP为反应原料,靶序列为模板,按碱基配对与半保留复制原理,合成一条新的与模板DNA链互补的半保留复制链,重复循环就可获得更多的?半保留复制链?,而且这种新链又可成为下次循环的模板。每完成一个循环需2~4分钟,2~3小时就能将待扩目的基因扩增放大几百万倍。 PCR技术分类(常用) (1)反向PCR技术(Inverse PCR, IPCR):反向PCR是克隆已知序列旁侧序列的一种方法.主要原理是用一种在已知序列中无切点的限制性内切酶消化基因组DNA.后酶切片段自身环化.以环化的DNA作为模板,用一对与已知序列两端特异性结合的引物,扩增夹在中间的未知序列。该扩增产物是线性的DNA片段,大小取决于上述限制性内切酶在已知基闲侧翼DNA序列内部的酶切位点分布情况。用不同的限制性内切酶消化,可以得到大小不同的模板DNA,再通过反向PCR获得未知片段。 (2)锚定PCR技术(Anchored PCR, APCR):用酶法在一通用引物反转录cDNA3’-末端加上一段已知序列, 然后以此序列为引物结合位点对该cDNA进行扩增, 称为APCR。 (3)不对称PCR技术(asymmetric PCR):两种引物浓度比例相差较大的PCR技术称不对称PCR。在扩增循环中引入不同的引物浓度, 常用50~100÷1比例。在最初的10~15个循环中主要产物还是双链DNA, 但当低浓度引物被消耗尽后, 高浓度引物介导的PCR反应就会产生大量单链DNA。 (4)反转录PCR技术(reverse transcription PCR, RT-PCR):当扩增模板为RNA时, 需先通过反转录酶将其反转录为cDNA 才能进行扩增。应用非常广泛, 无论是分子生物学还是临床检验等都经常采用。 (5)巢式PCR技术(NEST-PCR):先用一对靶序列的外引物扩增以提高模板量, 然后再用一对内引物扩增以得到特异的PCR带, 此为巢式PCR。若用一条外引物作内引物则称之为半巢式PCR。为减少巢式PCR的操作步骤可将外引物设计得比内引物长些, 且用量较少, 同时在第一次PCR时采用较高的退火温度而第二次采用较低的退火温度, 这样在第一次PCR时, 由于较高退火温度下内引物不能与模板结合, 故只有外引物扩增产物, 经过若干次循环, 待外引物基本消耗尽, 无需取出第一次PCR产物, 只需降低退火即可直接进行PCR扩增。这不仅减少操作步骤, 同时也降低了交叉污染的机会。这种PCR称中途进退式PCR,主要用于极少量DNA模板的扩增。(6)多重PCR技术(multiplex PCR):在同一反应中用多组引物同时扩增几种基因片段,如果基因的某一区段有缺失,则相应的电泳谱上这一区带就会消失。主要用于同一病原体的分型及同时检测多种病原体、多个点突变的分子病的诊断。 (7)重组PCR技术:重组PCR技术是在两个PCR扩增体系中, 两对引物分别由其中之一在其5’-端和3’-端引物上带上一段互补的序列,混合两种PCR扩增产物,经变性和复性,两组PCR产物互补序列发生粘连,其中一条重组杂合链能在PCR 条件下发生聚合延伸反应,产生一个包含两个不同基因的杂合基因。 (8)原位PCR技术:利用完整的细胞作为一个微小的反应体系来扩增细胞内的目的片段,在不破坏细胞的前提下,利用一些特定的检测手段来检测细胞内的扩增产物。直接用细胞涂片或石蜡包埋组织切片在单个细胞中进行PCR扩增,可进行细胞内定位,适用于检测病理切片中含量较少的靶序列。 (9)荧光定量实时PCR技术

PCR技术原理 PCR产物的电泳检测时间一般为48h以内,有些最好于当日电泳检测,大于48h后带型不规则甚致消失。 一.假阴性,不出现扩增条带 PCR反应的关键环节有①模板核酸的制备,②引物的质量与特异性,③酶的质量及活性④PCR循环条件。寻找原因亦应针对上述环节进行分析研究。 模板:①模板中含有杂蛋白质,②模板中含有Taq酶抑制剂,③模板中蛋白质没有消化除净,特别是染色体中的组蛋白,④在提取制备模板时丢失过多,或吸入酚。⑤模板核酸变性不彻底。在酶和引物质量好时,不出现扩增带,极有可能是标本的消化处理,模板核酸提取过程出了毛病,因而要配制有效而稳定的消化处理液,其程序亦应固定不宜随意更改。 酶失活:需更换新酶,或新旧两种酶同时使用,以分析是否因酶的活性丧失或不够而导致假阴性。需注意的是有时忘加Taq 酶或溴乙锭。 引物:引物质量、引物的浓度、两条引物的浓度是否对称,是PCR失败或扩增条带不理想、容易弥散的常见原因。有些批号的引物合成质量有问题,两条引物一条浓度高,一条浓度低,造成低效率的不对称扩增,对策为:①选定一个好的引物合成单位。②引物的浓度不仅要看OD值,更要注重引物原液做琼脂糖

凝胶电泳,一定要有引物条带出现,而且两引物带的亮度应大体一致,如一条引物有条带,一条引物无条带,此时做PCR有可能失败,应和引物合成单位协商解决。如一条引物亮度高,一条亮度低,在稀释引物时要平衡其浓度。③引物应高浓度小量分装保存,防止多次冻融或长期放冰箱冷藏部分,导致引物变质降解失效。④引物设计不合理,如引物长度不够,引物之间形成二聚体等。 Mg2+浓度:Mg2+离子浓度对PCR扩增效率影响很大,浓度过高可降低PCR扩增的特异性,浓度过低则影响PCR扩增产量甚至使PCR扩增失败而不出扩增条带。 反应体积的改变:通常进行PCR扩增采用的体积为20ul、30ul、50ul。或100ul,应用多大体积进行PCR扩增,是根据科研和临床检测不同目的而设定,在做小体积如20ul后,再做大体积时,一定要模索条件,否则容易失败。 物理原因:变性对PCR扩增来说相当重要,如变性温度低,变性时间短,极有可能出现假阴性;退火温度过低,可致非特异性扩增而降低特异性扩增效率退火温度过高影响引物与模板的结合而降低PCR扩增效率。有时还有必要用标准的温度计,检测一下扩增仪或水溶锅内的变性、退火和延伸温度,这也是PCR 失败的原因之一。 靶序列变异:如靶序列发生突变或缺失,影响引物与模板特异性结合,或因靶序列某段缺失使引物与模板失去互补序列,其

PCR定义 PCR(Polymerase Chain Reaction)即聚合酶链式反应,是指在DNA聚合酶催化下,以母链DNA 为模板,以特定引物为延伸起点,通过变性、退火、延伸等步骤,体外复制出与母链模板DNA互补的子链DNA的过程。是一项DNA体外合成放大技术,能快速特异地在体外扩增任何目的DNA。可用于基因分离克隆,序列分析,基因表达调控,基因多态性研究等许多方面。 PCR技术的基本原理 一.PCR反应成分: 1.模板DNA; 2.引物; 3.四种脱氧核糖核苷酸; 4.DNA聚合酶; 5.反应缓冲液、Mg2 等。 二.PCR反应基本步骤: 1.变性:高温使双链DNA解离形成单链(94℃,30s)。 2.退火:低温下,引物与模板DNA互补区结合(55℃,30s)。 3.延伸:中温延伸。DNA聚合酶催化以引物为起始点的DNA链延伸反应(70~72℃,30~60s) 1.变性(denaturation):通过加热使模板DNA的双链之间的氢键断裂,双链分开而成单链的过程。 2.退火(annealling):当温度降低时,引物与模板DNA中互补区域结合成杂交分子。 3.延伸(extension):在DNA聚合酶、dNTPs、Mg2 存在下,DNA聚合酶催化引物按5’→3’方向延伸,合成出与模板DNA链互补的DNA子链。 以上述三个步骤为一个循环,每一循环的产物均可作为下一个循环的模板,经过n次循环后,目的

DNA以2n的形式增加。 ?PCR扩增的基本方法 ?PCR反应的成分和作用 总体积:一般为25μl~100 μl (一)无Mg2 buffer:由纯水、kcl、Tris组成。Tris用于调节反应体系pH值,使Taq酶在偏碱性环境中反挥活性。kcl可降低退火温度,但不能超过50 mmol/L,否则会抑制DNA聚合酶活性。(二)Mg2 :终浓度为1.5~2.0mmol/L,其对应dNTP为200 μmol/L,注意Mg2 与dNTPs之间的浓度关系,由于dNTP与Taq酶竟争Mg2 ,当dNTP浓度达到1 mmol/L时会抑制Taq酶的活性。M

PCR技术 1.PCR原理 (1)细胞内DNA复制条件 (2)细胞内DNA复制过程 ①DNA的两条链是反向平行的,通常将DNA的羟基末端称为3’端,而磷酸基团的末端称为5’端。DNA聚合酶不能从头开始合成DNA,而只能从3’端延伸DNA链,因此,DNA 复制需要引物。DNA的合成方向总是从子链的5’端向3’端延伸。 ②在DNA的复制过程中,复制的前提是双链解开。在体外可通过控制温度来实现。在80~ 100 ℃的温度范围内,DNA的双螺旋结构将解体,双链分开,这个过程称为变性。PCR利用了DNA的热变性原理,通过控制温度来控制双链的解聚与结合。由于PCR过程的温度高,导致DNA聚合酶失活,后来耐高温的DNA聚合酶的发现和应用,大大增加了PCR的效率。 ③PCR反应需要在一定的缓冲溶液中进行,需提供:DNA模板,分别与两条模板链相结合的两种引物,四种脱氧核苷酸,耐热的DNA聚合酶,同时通过控制温度使DNA复制在体外反复进行。 2.PCR的反应过程 PCR一般要经历三十多次循环,每次循环可以分为变性、复性和延伸三步。从第二轮循环开始,上一次循环的产物也作为模板参与反应,并且由引物Ⅰ延伸而成的DNA单链会与引物Ⅱ结合,进行DNA的延伸,这样,DNA聚合酶只能特异地复制处于两个引物之间的DN A序列,使这段固定长度的序列成指数扩增。 1.PCR是一种体外迅速扩增DNA片段的技术,下列有关PCR过程的叙述,不正确的是A.变性过程中破坏的是DNA分子内碱基对之间的氢键 B.复性过程中引物与DNA模板链的结合是依靠碱基互补配对原则完成 C.延伸过程中需要DNA聚合酶、ATP、四种核糖核苷酸 D.PCR与细胞内DNA复制相比所需要酶的最适温度较高 【参考答案】C 2.利用PCR技术扩增目的基因,其原理与细胞内DNA复制类似(如下图所示)。图中引物为单链DNA片段,它是子链合成延伸的基础。下列叙述错误的是 A.用PCR方法扩增目的基因时不必知道基因的全部序列

PCR技术综述 2007-7-3 22:43:44信息来源:来源网络 PCR技术综述 https://www.doczj.com/doc/7b2269716.html, 生物谷网站前言 一滴残留在裙子上的精液使得美国总统Bill Clinton不得不坦承他与白宫实习生有不正当的关系。因为他知道现在的生物科技就连一个精子也能被用来做为证据。这种将极微量的生物标本化为可供鉴定的现代技术正是PCR(Polymerase chain reaction)--聚合酶链式反应具有的特色之一。这也是分子生物医学令人震撼的一例。 何谓PCR 简单的说,PCR就是利用DNA聚合酶对特定基因做体外或试管内 (In Vitro) 的大量合成。基本上它是利用DNA聚合酶进行专一性的连锁复制.目前常用的技术,可以将一段基因复制为原来的一百亿至一千亿倍。 PCR的要素 基本的PCR须具备1.要被复制的DNA模板 (Template) 2.界定复制范围两端的引物(Primer s). 3.DNA聚合酶 (Taq. Polymearse) 4.合成的原料及水。PCR的反应包括三个主要步骤,分别是1). Denaturation 2). Annealing of primers, and 3). Extension of primers。所谓 Denaturing乃是将DNA加热变性,将双股的DNA加热后转为单股DNA以做为复制的模板. 而Annealing 则是令 P rimers于一定的温度下附着于模板DNA两端。最后在DNA聚合酶 (e.g. Taq-polymerase) 的作用

下进行引物的延长 (Extension of primers)及另一股的合成。

PCR 技术的种类及其应用 1 PCR 技术的基本原理 PCR 技术是在模板DNA、引物和四种dNTP等存在的条件下, 依赖于DNA聚合酶(T aq 酶)的酶促合成反应。其具体反应分三步:变性、退火、聚合。以上三步为一个循环,每一循环的产物DNA又可以作为下一个循环模板,数小时后,介于两个引物之间的目的DNA得到了大量的复制,经25~30次循环DNA数量可达2×106~7拷贝数。 2PCR技术的种类 2.1 反向PCR( Inverse PCR, IPCR)技术 原理:反向PCR是克隆已知序列旁侧序列的一种方法.主要原理是用一种在已知序列中无切点的限制性内切酶消化基因组I)NA.后酶切片段自身环化.以环化的DNA作为模板,用一对与已知序列两端特异性结合的引物,扩增夹在中间的未知序列。该扩增产物是线性的DNA片段,大小取决于上述限制性内切酶在已知基闲侧翼DNA序列内部的酶切位点分布情况。用不同的限制性内切酶消化,可以得到大小不同的模板DNA,再通过反向PCR获得未知片段。 该方法的不足是:①需要从许多酶中选择限制酶,或者说必须选择一种合适的酶进行酶 切才能得到合理大小的DNA片段。这种选择不能在非酶切位点切断靶DNA。②大多数有核基因组含有大量中度和高度重复序列,而在YAC或Cosmid中的未知功能序列中有时也会有这些序列,这样,通过反向PCR得到的探针就有可能与多个基因序列杂交。 2.2锚定PCR(Anchored PCR, APCR)技术 用酶法在一通用引物反转录cDNA3’-末端加上一段已知序列, 然后以此序列为引物结合位点对该cDNA进行扩增, 称为APCR。 应用:它可用于扩增未知或全知序列, 如未知cDNA的制备及低丰度cDNA文库的构建。 2.3不对称PCR(asymmetric PCR)技术 两种引物浓度比例相差较大的PCR技术称不对称PCR。在扩增循环中引入不同的引物浓度, 常用50~100÷1比例。在最初的10~15个循环中主要产物还是双链DNA, 但当低浓度引物被消耗尽后, 高浓度引物介导的PCR反应就会产生大量单链DNA。 应用:可制备单链DNA片段用于序列分析或核酸杂交的探针。 2.4反转录PCR(reverse transcription, RT- PCR)技术 当扩增模板为RNA时, 需先通过反转录酶将其反转录为cDNA才能进行扩增。RT - PCR应用非常广泛, 无论是分子生物学还是临床检验等都经常采用。 2.5修饰引物PCR技术 为达到某些特殊应用目的, 如定向克隆、定点突变、体外转录及序列分析等, 可在引物的5’-端加上酶切位点、突变序列、转录启动子及序列分析结合位点等。 2.6巢式PCR(NEST PCR)技术 先用一对靶序列的外引物扩增以提高模板量, 然后再用一对内引物扩增以得到特异的PCR带, 此为巢式PCR。若用一条外引物作内引物则称之为半巢式PCR。为减少巢式PCR的操作步骤可将外引物设计得比内引物长些, 且用量较少, 同时在第一次PCR时采用较高的退火温度而第二 次采用较低的退火温度, 这样在第一次PCR时, 由于较高退火温度下内引物不能与模板结合, 故只有外引物扩增产物, 经过若干次循环, 待外引物基本消耗尽, 无需取出第一次PCR产物, 只需降低退火即可直接进行PCR扩增。这不仅减少操作步骤, 同时也降低了交叉污染的机会。这种PCR称中途进退式PCR( drop-in, drop-out PCR)。上述三种方法主要用于极少量DNA模板的扩增。 2.7等位基因特异性PCR(Allele- specificPCR, ASPCR)技术 ASPCR依赖于引物3’- 端的一个碱基错配,不仅减少多聚酶的延伸效率,而且降低引物-模板复合物的热稳定性。这样有点突变的模板进行PCR扩增后检测不到扩增产物,可用于检测基因点突变。 2.8单链构型多态性PCR(single- strandconformational polymorphism PCR, SSCPPCR)技术SSCP- PCR是根据形成不同构象的等长DNA单链在中性聚丙烯酰胺凝胶中的电泳迁移率变化来

热启动PCR 热启动PCR是除了好的引物设计之外,提高PCR特异性最重要的方法之一。尽管Taq DNA聚合酶的最佳延伸温度在72℃,聚合酶在室温仍然有活性。因此,在进行PCR反应配制过程中,以及在热循环刚开始,保温温度低于退火温度时会产生非特异性的产物。这些非特异性产物一旦形成,就会被有效扩增。在用于引物设计的位点因为遗传元件的定位而受限时,如site-directed突变、表达克隆或用于DNA工程的遗传元件的构建和操作,热启动PCR尤为有效。 限制Taq DNA聚合酶活性的常用方法是在冰上配制PCR反应液,并将其置于预热的PCR仪。这种方法简单便宜,但并不能完成抑制酶的活性,因此并不能完全消除非特异性产物的扩增。 热启动通过抑制一种基本成分延迟DNA合成,直到PCR仪达到变性温度。包括延缓加入Taq DNA 聚合酶在内的大部分手工热启动方法十分烦琐,尤其是对高通量应用。其他的热启动方法使用蜡防护层将一种基本成分,如镁离子或酶,包裹起来,或者将反应成分,如模板和缓冲液,物理地隔离开。在热循环时,因蜡熔化而把各种成分释放出来并混合在一起。象手动热启动方法一样,蜡防护层法比较烦琐,易于污染,不适用于于高通量应用。 Platinum DNA聚合酶对于自动热启动PCR来说方便高效。Platinum Taq DNA聚合酶的成分为复合有抗Taq DNA聚合酶单克隆抗体的重组Taq DNA聚合酶。此酶在常温下活性被封闭,要在94℃-95℃下加热数分钟才能够恢复酶活性。同经化学修饰用于热启动的Taq DNA聚合酶相比,Platinum酶不需要在94℃延时保温(10到15分钟)以激活聚合酶。使用PlatinumTaq DNA聚合酶,在94℃进行2分钟就可以恢复90%的Taq DNA聚合酶活性。 Touch-down PCR Touch-down PCR又称降落PCR.即选定一个温度范围,如50—35 ℃,每降1-2 ℃进行1-2个循环,然后在50度下进行15个循环。 Touch-down的原理 随着退火温度的降低,特异性逐步降低,但特异性条带在温度较高时已经扩增出来,其浓度远远超过非特异性条带,随着退火温度的降低,特异性条带优先被扩增。 选择初始复性温度的原则 起始复性温度应该比引物的Tm值高出5-10度,然后每个循环递减1-2度 Touch-down PCR的应用范围 low copy of targeted DNA; high degree degeneracy (or less specific) of the first set of primers; RT-PCR using oligo-dT.

PCR技术的基本原理类似于DNA的天然复制过程,其特异性依赖于与靶序列两端互补的 寡核苷酸引物。PCR由变性--退火--延伸三个基本反应步骤构成: ①模板DNA的变性:模板DNA经加热至93℃左右一定时间后,使模板DNA 双链或经PCR扩增 形成的双链DNA解离,使之成为单链,以便它与引物结合,为下轮反应作准备; ②模板DNA与引物的退火(复性):模板DNA经加热变性成单链后,温度降至55℃左右,引 物与模板DNA单链的互补序列配对结合; ③引物的延伸:DNA模板--引物结合物在TaqDNA聚合酶的作用下,以dNTP 为反应原料,靶 序列为模板,按碱基配对与半保留复制原理,合成一条新的与模板DNA 链互补的半保留复制 链重复循环变性--退火--延伸三过程,就可获得更多的“半保留复制链”,而且这种新链又 可成为下次循环的模板。每完成一个循环需2~4分钟, 2~3小时就能将待扩目的基因扩增放 大几百万倍。(Plateau)。到达平台期所需循环次数取决于样品中模板的拷贝。 PCR的反应动力学 PCR的三个反应步骤反复进行,使DNA扩增量呈指数上升。反应最终 的DNA 扩增量可用Y=(1+X)n计算。Y代表DNA片段扩增后的拷贝数,X表示平(Y)均每次的扩 增效率,n代表循环次数。平均扩增效率的理论值为100%,但在实际反应中平均效率达不到理 论值。反应初期,靶序列DNA片段的增加呈指数形式,随着PCR产物的逐渐积累,被扩增的D NA 片段不再呈指数增加,而进入线性增长期或静止期,即出现“停滞效应” ,这种效应称 平台期数、PCR 扩增效率及DNA聚合酶PCR的种类和活性及非特异性产物的竟

PCR 技术的种类及其应用 1PCR 技术的基本原理 PCR技术是在模板DNA、引物和四种dNTP等存在的条件下, 依赖于DNA聚合酶(T aq酶)的酶促合成反应。其具体反应分三步:变性、退火、聚合。以上三步为一个循环,每一循环的产物DNA又可以作为下一个循环模板,数小时后,介于两个引物之间的目的DNA得到了大量的复制,经25~30次循环DNA数量可达2×106~7拷贝数。2PCR技术的种类 2.1反向PCR( Inverse PCR, IPCR)技术 原理:反向PCR是克隆已知序列旁侧序列的一种方法.主要原理是用一种在已知序列中无切点的限制性内切酶消化基因组I)NA.后酶切片段自身环化.以环化的DNA 作为模板,用一对与已知序列两端特异性结合的引物,扩增夹在中间的未知序列。该扩增产物是线性的DNA片段,大小取决于上述限制性内切酶在已知基闲侧翼DNA 序列内部的酶切位点分布情况。用不同的限制性内切酶消化,可以得到大小不同的模板DNA,再通过反向PCR获得未知片段。 该方法的不足是:①需要从许多酶中选择限制酶,或者说必须选择一种合适的酶进行酶切才能得到合理大小的DNA片段。这种选择不能在非酶切位点切断靶DNA。②大多数有核基因组含有大量中度和高度重复序列,而在YAC或Cosmid 中的未知功能序列中有时也会有这些序列,这样,通过反向PCR得到的探针就有可能与多个基因序列杂交。 2.2锚定PCR(Anchored PCR, APCR)技术 用酶法在一通用引物反转录cDNA3’-末端加上一段已知序列, 然后以此序列为引物结合位点对该cDNA进行扩增, 称为APCR。 应用:它可用于扩增未知或全知序列, 如未知cDNA的制备及低丰度cDNA文库的构建。 2.3不对称PCR(asymmetric PCR)技术 两种引物浓度比例相差较大的PCR技术称不对称PCR。在扩增循环中引入不同的引物浓度, 常用50~100÷1比例。在最初的10~15个循环中主要产物还是双链DNA, 但

PCR技术简史 PCR的最早设想核酸研究已有100多年的历史,本世纪60年代末、70年代初人们致力于研究基因的体外分离技术,Korana于1971年最早提出核酸体外扩增的设想:“经过DNA变性,与合适的引物杂交,用DNA聚合酶延伸引物,并不断重复该过程便可克隆tRNA基因”。PCR的实现1985年美国PE-Cetus公司人类遗传研究室的Mullis等发明了具有划时代意义的聚合酶链反应。其原理类似于DNA的体内复制,只是在试管中给DNA的体外合成提供以致一种合适的条件---摸板DNA,寡核苷酸引物,DNA聚合酶,合适的缓冲体系,DNA变性、复性及延伸的温度与时间。 PCR的改进与完善Mullis最初使用的DNA聚合酶是大肠杆菌DNA聚合酶I的Klenow片段,其缺点是: ①Klenow酶不耐高温,90℃会变性失活,每次循环都要重新加。 ②引物链延伸反应在37℃下进行,容易发生模板和引物之间的碱基错配,其PCR产物特异性较差,合成的DNA片段不均一。 此种以Klenow酶催化的PCR技术虽较传统的基因扩增具备许多突出的优点,但由于Klenow 酶不耐热,在DNA模板进行热变性时,会导致此酶钝化,每加入一次酶只能完成一个扩增反应周期,给PCR技术操作程序添了不少困难。这使得PCR技术在一段时间内没能引起生物医学界的足够重视。1988年初,Keohanog改用T4 DNA聚合酶进行PCR,其扩增的DNA 片段很均一,真实性也较高,只有所期望的一种DNA片段。但每循环一次,仍需加入新酶。1988年Saiki 等从温泉中分离的一株水生嗜热杆菌(thermus aquaticus) 中提取到一种耐热DNA聚合酶。此酶具有以下特点: ①耐高温,在70℃下反应2h后其残留活性大于原来的90%,在93℃下反应2h后其残留活性是原来的60%,在95℃下反应2h后其残留活性是原来的40%。 ②在热变性时不会被钝化,不必在每次扩增反应后再加新酶。 ③大大提高了扩增片段特异性和扩增效率,增加了扩增长度(2.0Kb)。由于提高了扩增的特异性和效率,因而其灵敏性也大大提高。为与大肠杆菌多聚酶I Klenow片段区别,将此酶命名为Taq DNA多聚酶(Taq DNA Polymerase)。此酶的发现使PCR广泛的被应用。 PCR技术基本原理 PCR技术的基本原理类似于DNA的天然复制过程,其特异性依赖于与靶序列两端互补的寡核苷酸引物。PCR由变性--退火--延伸三个基本反应步骤构成:①模板DNA的变性:模板DNA经加热至93℃左右一定时间后,使模板DNA双链或经PCR扩增形成的双链DNA解离,使之成为单链,以便它与引物结合,为下轮反应作准备;②模板DNA与引物的退火(复性):模板DNA经加热变性成单链后,温度降至55℃左右,引物与模板DNA单链的互补序列配对结合;③引物的延伸:DNA模板--引物结合物在TaqDNA聚合酶的作用下,以dNTP为反应原料,靶序列为模板,按碱基配对与半保留复制原理,合成一条新的与模板DNA 链互补的半保留复制链重复循环变性--退火--延伸三过程,就可获得更多的“半保留复制链”,而且这种新链又可成为下次循环的模板。每完成一个循环需2~4分钟,2~3小时就能将待扩目的基蚶┰龇糯蠹赴偻虮丁5酱锲教ㄆ?Plateau)所需循环次数取决于样品中模板的拷贝。PCR的反应动力学PCR的三个反应步骤反复进行,使DNA扩增量呈指数上升。反应最终的DNA 扩增量可用Y=(1+X)n计算。Y代表DNA片段扩增后的拷贝数,X表示平(Y)均每次的扩增效率,n代表循环次数。平均扩增效率的理论值为100%,但在实际反应中平均效率达不到理论值。反应初期,靶序列DNA片段的增加呈指数形式,随着PCR产物的逐渐积累,被扩增的DNA片段不再呈指数增加,而进入线性增长期或静止期,即出现“停滞效应”,

常用PCR技术 Hot start PCR: 热启动PCR,是提高PCR特异性和可信度的最好的方法之一。通过阻止温度升高到变性温度前的PCR反应的发生而阻止引物与基因组DNA上潜在的高同源性区域结合引起的错误引发(mispriming)。同时热启动还使引物通过互补区域碱基配对而扩增产生的引物二聚体量大大降低。 热启动PCR可通过三种方式实现: 1)手动热启动:配置反应液时忽略一种关键成分(聚合酶、Mg离子或dNTP),当反应液升温到80℃以上或变性温度时再加入。手动热启动操作繁琐,而且因为增加了一次开盖操作,增加了污染的机会,同时由于管与管间的加样误差,可能使平行样品间扩增结果产生差异;更简单的手动热启动是在冰上配置反应液,待热盖升温到变性温度,按下扩增仪的暂停键,立即将反应管放在仪器上开始反应,当然这种方法的可信度也最低 2)将聚合酶用石蜡珠裹(或在反应液上部滴一滴融化的石蜡,待其凝固后,将聚合酶加到石蜡层的上部)使其与反应液的其它成分分开,直到反应液升温融化石蜡后,酶才进入反应液中。 3)使用热启动DNA聚合酶,这种酶通过化学修饰或与抗体结合,常温下没有活性,而只有当反应液加热到变性温度一段时间后,酶的活性才被释放。使用热启动DNA聚合酶相比手动热启动操作简便,缺点是用热启动DNA聚合酶的价格较高。 Touchdown PCR: 降落PCR,是另一种简单的降低非特异性扩增的方法,可规避对PCR循环条件进行耗时的优化实验。降落PCR过程中,首轮循环的退火温度设置在比引物的解链温度高出几度,使每个后续循环的退火温度逐渐降到,直到退火温度降到等于引物的解链温度或比引物的解链温度低几度,后续的循环在此较低的退火温度下完成,整个程序的退火温度可降低10-15℃。在最初几个循环内,高温使引物的非特异性结合难以发生,只有同引物互补程度最大的模板序列(很可能这一序列就是我们感兴趣的序列)才能发生退火事件,因此保证靶序列得到优先扩增。后续循环降低退火温度可保证扩增效率,尽管最终的退火温度降低到足以使非特异性产物有效扩增的温度,由于靶分子已经开始指数期扩增,因此抑制非特异性产物的进一步形成。 Nested PCR: 巢式PCR,通过使用两套引物来进行两次连续的反应,用来增加DNA扩增的特异性。在第一次反应中产生的产物可能包含非特异性扩增产物,然后使用两个新的、结合位点位于原引物内部的引物进行第二次反应。第二套引物的使用可提高反应的特异性,增大单一产物产生的可能性。巢式PCR在提高特异性的同时,也增加了检测的灵敏度。 Multiplex-PCR: